複数辞典一括検索+![]()

![]()

○調子を取るちょうしをとる🔗⭐🔉

○調子を取るちょうしをとる

①音の高低・強弱・速度やリズムなどを整える。「足で―」

②物事の動きを、ちょうどよい状態に整える。

⇒ちょう‐し【調子】

ちょう‐しん【長身】チヤウ‥

背が高いこと。長躯。

ちょう‐しん【長針】チヤウ‥

時計の長い方の針。分針ふんしん。長剣。↔短針

ちょう‐しん【彫心】テウ‥

心にほりきざむこと。心にしみこむほど苦心すること。

⇒ちょうしん‐るこつ【彫心鏤骨】

ちょう‐しん【釣針】テウ‥

魚釣りに用いる針。つりばり。

ちょう‐しん【朝臣】テウ‥

朝廷に仕える臣。廷臣。

ちょう‐しん【調進】テウ‥

ととのえ納めること。注文品をととのえて届けること。調達。

⇒ちょうしん‐し【調進使】

ちょう‐しん【聴診】チヤウ‥

患者の体内に起こる音響、主として呼吸音・胸膜音・心音・動静脈音などを聴取してこれを診断の手段とすること。

⇒ちょうしん‐き【聴診器】

ちょう‐しん【寵臣】

気に入りのけらい。

ちょう‐じん【凋尽】テウ‥

しぼんでしまうこと。

ちょう‐じん【釣人】テウ‥

魚を釣る人。釣客。

ちょう‐じん【鳥人】テウ‥

飛行家を鳥にたとえていう語。

ちょう‐じん【超人】テウ‥

①普通の人とはかけ離れた、すぐれた能力を持つ人。スーパーマン。

②〔哲〕(Übermensch ドイツ)人間的可能性を極限まで実現した理想的人間類型。特にこれを「ツァラトゥストラ」で力説したニーチェは人類の意志的進化の目標として超人の育成と産出とを未来に期待した。超人は人類の目標であり、人間は克服されるべきもの、没落すべき過渡的なものとされる。→君主道徳→権力意志。

⇒ちょうじん‐てき【超人的】

ちょうしん‐き【聴診器】チヤウ‥

医師が聴診の際に用いる器具。1819年フランスの医者ラエネック(R. T. H. Laennec1781〜1826)が児戯にヒントを得て、紙をまいて試用したのに始まり、日本には1847年(弘化4)オランダ人がもたらした。「―わが胸にあてしづやかに眼をとぢ物を思ふ冬の夜」(前田夕暮)

⇒ちょう‐しん【聴診】

ちょう‐しんけい【聴神経】チヤウ‥

内耳に達した音の刺激を脳に伝える知覚神経。第8脳神経である内耳神経の一部。内耳神経は橋きょうと延髄の境界から上根と下根をもって起こり、顔面神経とともに内耳孔から内耳道に入り、内耳道底で前庭神経と蝸牛神経に分かれる。後者が聴覚にあずかる。

ちょうしん‐し【調進使】テウ‥

(→)貢調使に同じ。

⇒ちょう‐しん【調進】

ちょう‐しんせい【超新星】テウ‥

(supernova)星の進化の最終段階における大規模な爆発現象。一つの銀河に匹敵するほど明るくなることもある。大質量星が自らの重力を支えきれずに崩壊し爆発を起こす場合には、あとに中性子星かブラック‐ホールが残される。近接連星中の白色矮星わいせいの表面にもう一方の星のガスが降り積もった結果、星全体が核爆発を起こす場合もある。

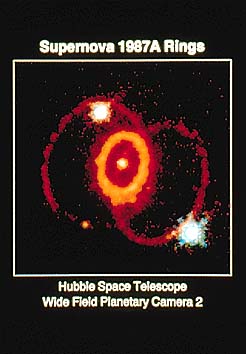

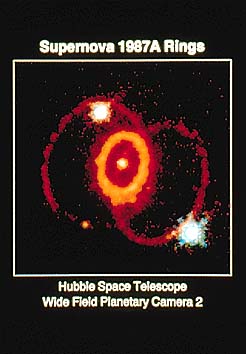

超新星1987Aのリング

撮影:NASA/STScI

超新星1987A

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

超新星1987A

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

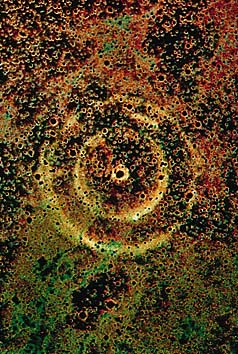

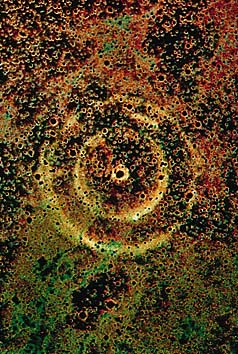

超新星の残骸

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

超新星の残骸

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】

ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】テウ‥

超新星が爆発して星間物質と衝突した結果、形成される高温のガス雲。強い電波やX線を放出している。

⇒ちょう‐しんせい【超新星】

ちょうじん‐てき【超人的】テウ‥

普通の人よりもひときわすぐれたさま。

⇒ちょう‐じん【超人】

ちょう‐しんりがく【超心理学】テウ‥

自然法則に合致しないと思われる精神現象を対象とする心理学の一分野。テレパシーまたはいわゆる第六感、念力、未来の現象の予知などを扱う。

ちょうしん‐るこつ【彫心鏤骨】テウ‥

(心にきざみ骨にちりばめる意)苦心すること。詩文などを非常に骨を折り心を砕いてみがきあげること。

⇒ちょう‐しん【彫心】

ちょう・す【牒す】テフ‥

〔自サ変〕

回状をまわす。通牒する。平家物語4「以て―・す」

ちょう・す【嘲す】テウ‥

〔他サ変〕

あざける。馬鹿にする。東海道中膝栗毛4「こいつおいらを―・しやアがる」

ちょう・す【潮す】テウ‥

〔他サ変〕

おもてに表す。さす。多く「紅こうを潮す」の形で顔を赤らめる意に用いる。

ちょう・す【諜す】テフ‥

〔他サ変〕

ひそかに事情をさぐる。様子をうかがう。

ちょう・す【寵す】

〔他サ変〕

かわいがる。いつくしむ。

ちょうず【手水】テウヅ

(テミズの音便)

①手・顔などを洗う水。

②社寺など参拝の前に、手・顔を洗い清めること。

③厠かわや。また、厠に行くこと。

④大小便。

⇒ちょうず‐どころ【手水所】

⇒ちょうず‐の‐ま【手水の間】

⇒ちょうず‐ば【手水場】

⇒ちょうず‐ばち【手水鉢】

⇒ちょうず‐ばん【手水番】

⇒ちょうず‐や【手水舎】

⇒ちょうず‐ゆ【手水湯】

ちょう・ず【打ず】チヤウ‥

〔他サ変〕

うつ。たたく。なぐる。うちこらす。竹取物語「血の流るるまで―・ぜ(一説には「調ぜ」とする)させ給ふ」

ちょう・ず【貼ず】テフ‥

〔他サ変〕

糊のりではりつける。

ちょう・ず【調ず】テウ‥

〔他サ変〕

①とりしらべる。吟味する。枕草子9「この翁丸打ち―・じて(一説には「懲じて」とする)、犬島へつかはせ」

②ととのえる。こしらえる。後撰和歌集別「扇―・じて歌絵に書かせ侍りける」

③調伏ちょうぶくする。枕草子25「もののけ―・ずとて」

④調理する。太平記20「只庖人の肉味を―・ずるに異ならず」

ちょう・ず【懲ず】

〔他サ変〕

こらす。こりさせる。落窪物語2「我が妻を―・ぜ(「調ぜ・打ぜ」とする説もある)しぞかし」

ちょう‐すい【凋衰】テウ‥

しぼみおとろえること。

ちょう‐すい【潮水】テウ‥

海の水。しおみず。うしお。

ちょう‐すいろ【長水路】チヤウ‥

プールのコースの長さが50メートル以上のもの。↔短水路

ちょうず‐かけ【頂頭掛】チヤウヅ‥

烏帽子えぼしの上からかける緒。烏帽子掛。

頂頭掛

⇒ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】

ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】テウ‥

超新星が爆発して星間物質と衝突した結果、形成される高温のガス雲。強い電波やX線を放出している。

⇒ちょう‐しんせい【超新星】

ちょうじん‐てき【超人的】テウ‥

普通の人よりもひときわすぐれたさま。

⇒ちょう‐じん【超人】

ちょう‐しんりがく【超心理学】テウ‥

自然法則に合致しないと思われる精神現象を対象とする心理学の一分野。テレパシーまたはいわゆる第六感、念力、未来の現象の予知などを扱う。

ちょうしん‐るこつ【彫心鏤骨】テウ‥

(心にきざみ骨にちりばめる意)苦心すること。詩文などを非常に骨を折り心を砕いてみがきあげること。

⇒ちょう‐しん【彫心】

ちょう・す【牒す】テフ‥

〔自サ変〕

回状をまわす。通牒する。平家物語4「以て―・す」

ちょう・す【嘲す】テウ‥

〔他サ変〕

あざける。馬鹿にする。東海道中膝栗毛4「こいつおいらを―・しやアがる」

ちょう・す【潮す】テウ‥

〔他サ変〕

おもてに表す。さす。多く「紅こうを潮す」の形で顔を赤らめる意に用いる。

ちょう・す【諜す】テフ‥

〔他サ変〕

ひそかに事情をさぐる。様子をうかがう。

ちょう・す【寵す】

〔他サ変〕

かわいがる。いつくしむ。

ちょうず【手水】テウヅ

(テミズの音便)

①手・顔などを洗う水。

②社寺など参拝の前に、手・顔を洗い清めること。

③厠かわや。また、厠に行くこと。

④大小便。

⇒ちょうず‐どころ【手水所】

⇒ちょうず‐の‐ま【手水の間】

⇒ちょうず‐ば【手水場】

⇒ちょうず‐ばち【手水鉢】

⇒ちょうず‐ばん【手水番】

⇒ちょうず‐や【手水舎】

⇒ちょうず‐ゆ【手水湯】

ちょう・ず【打ず】チヤウ‥

〔他サ変〕

うつ。たたく。なぐる。うちこらす。竹取物語「血の流るるまで―・ぜ(一説には「調ぜ」とする)させ給ふ」

ちょう・ず【貼ず】テフ‥

〔他サ変〕

糊のりではりつける。

ちょう・ず【調ず】テウ‥

〔他サ変〕

①とりしらべる。吟味する。枕草子9「この翁丸打ち―・じて(一説には「懲じて」とする)、犬島へつかはせ」

②ととのえる。こしらえる。後撰和歌集別「扇―・じて歌絵に書かせ侍りける」

③調伏ちょうぶくする。枕草子25「もののけ―・ずとて」

④調理する。太平記20「只庖人の肉味を―・ずるに異ならず」

ちょう・ず【懲ず】

〔他サ変〕

こらす。こりさせる。落窪物語2「我が妻を―・ぜ(「調ぜ・打ぜ」とする説もある)しぞかし」

ちょう‐すい【凋衰】テウ‥

しぼみおとろえること。

ちょう‐すい【潮水】テウ‥

海の水。しおみず。うしお。

ちょう‐すいろ【長水路】チヤウ‥

プールのコースの長さが50メートル以上のもの。↔短水路

ちょうず‐かけ【頂頭掛】チヤウヅ‥

烏帽子えぼしの上からかける緒。烏帽子掛。

頂頭掛

ちょう‐すごう【趙子昂】テウ‥ガウ

元の文人。名は孟頫もうふ、号は松雪道人。湖州(浙江呉興)の人。宋の宗室の末裔。経世の学に通じ、書画・詩文をよくし、殊に元代文人画の開拓者。著「尚書注」「松雪斎集」。(1254〜1322)

ちょうず‐どころ【手水所】テウヅ‥

神仏を拝む時、手水をつかう所。みたらし。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐の‐ま【手水の間】テウヅ‥

清涼殿の西廂、朝餉間あさがれいのまに北接し、天皇が手水を用いた所。御手水の間。→清涼殿(図)。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ば【手水場】テウヅ‥

①厠かわやの傍の手を洗う所。手洗場。

②便所。はばかり。かわや。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばち【手水鉢】テウヅ‥

手水1を入れておく鉢。伊藤左千夫、隣の嫁「省作は―へ水を持つてきて」

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばん【手水番】テウヅ‥

江戸幕府の職名の一つ。手水場に勤務する者。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐や【手水舎】テウヅ‥

手水所の建物。水屋。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ゆ【手水湯】テウヅ‥

手水に用いる湯。

⇒ちょうず【手水】

ちょう・する【弔する】テウ‥

〔他サ変〕[文]弔す(サ変)

とむらう。人の死を悲しんで遺族を慰める。「友の死を―・する」

ちょう・する【朝する】テウ‥

〔自サ変〕[文]朝す(サ変)

①朝廷に参る。参内する。

②朝貢する。太平記4「悉く―・せずといふことあるべからず」

③河水が海に流れ注ぐ。朝宗ちょうそうする。文華秀麗集「蒼海ながく―・する潮を」

④向かっていく。至る。「大声天に―・す」

ちょう・する【徴する】

〔他サ変〕[文]徴す(サ変)

①召す。呼び出す。「兵を―・する」

②取り立てる。「税を―・する」

③求める。要求する。「意見を―・する」

④証拠を求める。見比べて考える。「歴史に―・して」

ちょう・ずる【長ずる】チヤウ‥

〔自サ変〕[文]長ず(サ変)

①としうえである。太平記5「その中に年―・ぜるを先達に作り立て」

②成長する。「―・ずるに及んで」

③すぐれる。まさる。巧みになる。「一芸に―・ずる」

④甚だしく好む。夢中になっておぼれる。義経記5「酒に―・じたる男」

⑤たけなわである。狂言、寝音曲「定めて都でも御酒宴―・じた上で、いづれも謡はせらるる謡」

ちょう‐せ【超世】テウ‥

(チョウセイとも)世にすぐれ出ること。

⇒ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】

ちょう‐せい【町制】チヤウ‥

地方公共団体としての町の構成・機関および権限などに関する制度。→町村制

ちょう‐せい【町政】チヤウ‥

地方公共団体としての町の政治・行政。

ちょう‐せい【長生】チヤウ‥

長命を保つこと。ながいき。

⇒ちょうせい‐きゅうし【長生久視】

⇒ちょうせい‐ち【長生地】

ちょう‐せい【長征】チヤウ‥

①長い道程にわたって遠征すること。

②1934年10月、中国共産党が、国民党軍の包囲攻撃下で江西省瑞金の根拠地を放棄し、国民党軍と戦いながら、福建・広東・広西・貴州・雲南・四川などの各省を経て、翌年陝西省北部に到着するまで約1万2500キロメートルにわたる大行軍をしたこと。西遷・大西遷ともいう。

③中国の衛星打上げ用ロケット。

ちょう‐せい【長逝】チヤウ‥

永久に逝ゆいてかえらぬこと。死ぬこと。永眠。

ちょうせい【長勢】チヤウ‥

平安中期の仏師。円派の祖。定朝じょうちょうの弟子。師の没後、法勝寺などの造仏を担当し、仏師として初めて法印の位を授けられた。1064年(康平7)作の広隆寺十二神将像が現存。(1010〜1091)

ちょう‐せい【頂生】チヤウ‥

①いただきに生えること。

②茎の頂端に生ずること。「―花」↔側生

ちょう‐せい【鳥声】テウ‥

とりのなきごえ。

ちょう‐せい【朝政】テウ‥

朝廷の政治。あさまつりごと。

ちょう‐せい【超世】テウ‥

⇒ちょうせ

ちょう‐せい【澄清】

空がくもりなく晴れわたっていること。また、世の中が清らかで治まっていること。

ちょう‐せい【潮声】テウ‥

潮流の音。海の波の音。

ちょう‐せい【潮勢】テウ‥

①潮流のいきおい。海水のいきおい。

②世のなりゆき。時勢の傾向。風潮。

ちょう‐せい【調性】テウ‥

(tonality)音楽に用いられる和声や旋律などの音が或る一つの音(主音・主和音)を中心に統一的にまとまりを形成している音組織。特に、近代西洋音楽の和声に関していう。

ちょう‐せい【調製】テウ‥

①注文に合わせてこしらえること。

②〔法〕帳簿・台帳などを作成すること。

ちょう‐せい【調整】テウ‥

調子をととのえ過不足をなくし、程よくすること。「意見の―をはかる」「音量を―する」

⇒ちょうせい‐き【調整器】

⇒ちょうせい‐すいとう【調整水塔】

⇒ちょうせい‐ち【調整池】

⇒ちょうせい‐ねんきん【調整年金】

⇒ちょうせい‐ほかん【調整保管】

⇒ちょうせい‐らん【調整卵】

ちょう‐ぜい【町税】チヤウ‥

「市町村税」参照。

ちょう‐ぜい【徴税】

租税を徴収すること。

ちょうせい‐き【調整器】テウ‥

〔生〕受容器で生じた刺激を効果器へ伝達する器官の総称。事実上は中枢神経系を示すが、内分泌系も含む。伝導器。→中枢神経系。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐きゅうし【長生久視】チヤウ‥キウ‥

[老子第59章]ながいき。長命。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐すいとう【調整水塔】テウ‥タフ

サージ‐タンクの訳語。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ち【長生地】チヤウ‥

朝廷が鳥獣虫魚などの殺生を禁制した地域。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐ち【調整池】テウ‥

貯水池・浄水場などで、水位および送水量の調整をするために水を貯えておく池。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐でん【長生殿】チヤウ‥

①唐代の宮殿の名。華清宮の一つで、太宗が驪山りざんに設けた離宮。玄宗が楊貴妃を伴って来訪したことで有名。

②清代の有名な戯曲。洪昇作。50幕。玄宗と楊貴妃の愛情を主題とする。

③干菓子の一つ。長方形の紅白の落雁で、金沢市の名物。

ちょうせい‐ねんきん【調整年金】テウ‥

厚生年金基金制度の通称。企業年金の一種。公的年金である老齢厚生年金の運営を企業が代行する制度。積立金運用の外部委託、企業独自の上積給付などの法的義務がある。1966年発足。→適格退職年金。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ほかん【調整保管】テウ‥クワン

農水産物が大量に生産・漁獲され産地価格が急落したとき、国や関係団体が買い取り、一定期間の保管後に販売すること。また、そのような事業。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐らん【調整卵】テウ‥

〔生〕(→)調節卵に同じ。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょう‐せき【長石】チヤウ‥

アルミニウム・ナトリウム・カルシウム・カリウムなどを含む珪酸塩鉱物の一群。多くは単斜晶系または三斜晶系に属し、ガラス光沢をもち、色は白または灰・淡紅・淡褐・緑など。火成岩の主要成分の一つ。アルカリ分とケイ酸の一部を失い、水分を吸収して陶土になるから窯業原料として利用される。〈本草和名〉

ちょう‐せき【鳥跡】テウ‥

①鳥の足跡。

②(中国で黄帝の時、蒼頡そうけつが鳥の足跡を見て文字を作ったという古伝説による)漢字の異称。とりのあと。

ちょう‐せき【朝夕】テウ‥

①あさとゆうべ。あさばん。

②明けても暮れても。いつも。毎日。

③あさばんの食事。

④⇒ちょうじゃく。

⇒ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】

ちょう‐せき【腸石】チヤウ‥

〔医〕(→)糞石1に同じ。

ちょう‐せき【潮汐】テウ‥

(「潮」はあさしお、「汐」はゆうしお)月および太陽の引力によって起こる海面の周期的昇降、すなわち、しおの干満をいう。普通1日2回の干満があり、満潮から次の満潮までに要する時間(周期)は約半日。1日の干満の差(潮差)は月齢によってほぼ半月周期で変化し、朔望の頃最大(大潮)、上下弦の頃最小(小潮)となる。潮差は地形や海深の影響を受けて場所によって異なる。

⇒ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】

⇒ちょうせき‐ひょう【潮汐表】

ちょうせき‐そとば【町石卒塔婆】チヤウ‥

寺院の参道に1町ごとに建てられた標石。五輪塔形式のものが多く、下部の地輪を長く柱状にし、上部に梵字を、その下に距離数・施主・建立の年月日などを彫る。鎌倉時代から建てられ、高野山のものが有名。町石ちょういし。町卒塔婆。

町石卒塔婆

ちょう‐すごう【趙子昂】テウ‥ガウ

元の文人。名は孟頫もうふ、号は松雪道人。湖州(浙江呉興)の人。宋の宗室の末裔。経世の学に通じ、書画・詩文をよくし、殊に元代文人画の開拓者。著「尚書注」「松雪斎集」。(1254〜1322)

ちょうず‐どころ【手水所】テウヅ‥

神仏を拝む時、手水をつかう所。みたらし。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐の‐ま【手水の間】テウヅ‥

清涼殿の西廂、朝餉間あさがれいのまに北接し、天皇が手水を用いた所。御手水の間。→清涼殿(図)。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ば【手水場】テウヅ‥

①厠かわやの傍の手を洗う所。手洗場。

②便所。はばかり。かわや。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばち【手水鉢】テウヅ‥

手水1を入れておく鉢。伊藤左千夫、隣の嫁「省作は―へ水を持つてきて」

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばん【手水番】テウヅ‥

江戸幕府の職名の一つ。手水場に勤務する者。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐や【手水舎】テウヅ‥

手水所の建物。水屋。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ゆ【手水湯】テウヅ‥

手水に用いる湯。

⇒ちょうず【手水】

ちょう・する【弔する】テウ‥

〔他サ変〕[文]弔す(サ変)

とむらう。人の死を悲しんで遺族を慰める。「友の死を―・する」

ちょう・する【朝する】テウ‥

〔自サ変〕[文]朝す(サ変)

①朝廷に参る。参内する。

②朝貢する。太平記4「悉く―・せずといふことあるべからず」

③河水が海に流れ注ぐ。朝宗ちょうそうする。文華秀麗集「蒼海ながく―・する潮を」

④向かっていく。至る。「大声天に―・す」

ちょう・する【徴する】

〔他サ変〕[文]徴す(サ変)

①召す。呼び出す。「兵を―・する」

②取り立てる。「税を―・する」

③求める。要求する。「意見を―・する」

④証拠を求める。見比べて考える。「歴史に―・して」

ちょう・ずる【長ずる】チヤウ‥

〔自サ変〕[文]長ず(サ変)

①としうえである。太平記5「その中に年―・ぜるを先達に作り立て」

②成長する。「―・ずるに及んで」

③すぐれる。まさる。巧みになる。「一芸に―・ずる」

④甚だしく好む。夢中になっておぼれる。義経記5「酒に―・じたる男」

⑤たけなわである。狂言、寝音曲「定めて都でも御酒宴―・じた上で、いづれも謡はせらるる謡」

ちょう‐せ【超世】テウ‥

(チョウセイとも)世にすぐれ出ること。

⇒ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】

ちょう‐せい【町制】チヤウ‥

地方公共団体としての町の構成・機関および権限などに関する制度。→町村制

ちょう‐せい【町政】チヤウ‥

地方公共団体としての町の政治・行政。

ちょう‐せい【長生】チヤウ‥

長命を保つこと。ながいき。

⇒ちょうせい‐きゅうし【長生久視】

⇒ちょうせい‐ち【長生地】

ちょう‐せい【長征】チヤウ‥

①長い道程にわたって遠征すること。

②1934年10月、中国共産党が、国民党軍の包囲攻撃下で江西省瑞金の根拠地を放棄し、国民党軍と戦いながら、福建・広東・広西・貴州・雲南・四川などの各省を経て、翌年陝西省北部に到着するまで約1万2500キロメートルにわたる大行軍をしたこと。西遷・大西遷ともいう。

③中国の衛星打上げ用ロケット。

ちょう‐せい【長逝】チヤウ‥

永久に逝ゆいてかえらぬこと。死ぬこと。永眠。

ちょうせい【長勢】チヤウ‥

平安中期の仏師。円派の祖。定朝じょうちょうの弟子。師の没後、法勝寺などの造仏を担当し、仏師として初めて法印の位を授けられた。1064年(康平7)作の広隆寺十二神将像が現存。(1010〜1091)

ちょう‐せい【頂生】チヤウ‥

①いただきに生えること。

②茎の頂端に生ずること。「―花」↔側生

ちょう‐せい【鳥声】テウ‥

とりのなきごえ。

ちょう‐せい【朝政】テウ‥

朝廷の政治。あさまつりごと。

ちょう‐せい【超世】テウ‥

⇒ちょうせ

ちょう‐せい【澄清】

空がくもりなく晴れわたっていること。また、世の中が清らかで治まっていること。

ちょう‐せい【潮声】テウ‥

潮流の音。海の波の音。

ちょう‐せい【潮勢】テウ‥

①潮流のいきおい。海水のいきおい。

②世のなりゆき。時勢の傾向。風潮。

ちょう‐せい【調性】テウ‥

(tonality)音楽に用いられる和声や旋律などの音が或る一つの音(主音・主和音)を中心に統一的にまとまりを形成している音組織。特に、近代西洋音楽の和声に関していう。

ちょう‐せい【調製】テウ‥

①注文に合わせてこしらえること。

②〔法〕帳簿・台帳などを作成すること。

ちょう‐せい【調整】テウ‥

調子をととのえ過不足をなくし、程よくすること。「意見の―をはかる」「音量を―する」

⇒ちょうせい‐き【調整器】

⇒ちょうせい‐すいとう【調整水塔】

⇒ちょうせい‐ち【調整池】

⇒ちょうせい‐ねんきん【調整年金】

⇒ちょうせい‐ほかん【調整保管】

⇒ちょうせい‐らん【調整卵】

ちょう‐ぜい【町税】チヤウ‥

「市町村税」参照。

ちょう‐ぜい【徴税】

租税を徴収すること。

ちょうせい‐き【調整器】テウ‥

〔生〕受容器で生じた刺激を効果器へ伝達する器官の総称。事実上は中枢神経系を示すが、内分泌系も含む。伝導器。→中枢神経系。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐きゅうし【長生久視】チヤウ‥キウ‥

[老子第59章]ながいき。長命。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐すいとう【調整水塔】テウ‥タフ

サージ‐タンクの訳語。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ち【長生地】チヤウ‥

朝廷が鳥獣虫魚などの殺生を禁制した地域。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐ち【調整池】テウ‥

貯水池・浄水場などで、水位および送水量の調整をするために水を貯えておく池。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐でん【長生殿】チヤウ‥

①唐代の宮殿の名。華清宮の一つで、太宗が驪山りざんに設けた離宮。玄宗が楊貴妃を伴って来訪したことで有名。

②清代の有名な戯曲。洪昇作。50幕。玄宗と楊貴妃の愛情を主題とする。

③干菓子の一つ。長方形の紅白の落雁で、金沢市の名物。

ちょうせい‐ねんきん【調整年金】テウ‥

厚生年金基金制度の通称。企業年金の一種。公的年金である老齢厚生年金の運営を企業が代行する制度。積立金運用の外部委託、企業独自の上積給付などの法的義務がある。1966年発足。→適格退職年金。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ほかん【調整保管】テウ‥クワン

農水産物が大量に生産・漁獲され産地価格が急落したとき、国や関係団体が買い取り、一定期間の保管後に販売すること。また、そのような事業。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐らん【調整卵】テウ‥

〔生〕(→)調節卵に同じ。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょう‐せき【長石】チヤウ‥

アルミニウム・ナトリウム・カルシウム・カリウムなどを含む珪酸塩鉱物の一群。多くは単斜晶系または三斜晶系に属し、ガラス光沢をもち、色は白または灰・淡紅・淡褐・緑など。火成岩の主要成分の一つ。アルカリ分とケイ酸の一部を失い、水分を吸収して陶土になるから窯業原料として利用される。〈本草和名〉

ちょう‐せき【鳥跡】テウ‥

①鳥の足跡。

②(中国で黄帝の時、蒼頡そうけつが鳥の足跡を見て文字を作ったという古伝説による)漢字の異称。とりのあと。

ちょう‐せき【朝夕】テウ‥

①あさとゆうべ。あさばん。

②明けても暮れても。いつも。毎日。

③あさばんの食事。

④⇒ちょうじゃく。

⇒ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】

ちょう‐せき【腸石】チヤウ‥

〔医〕(→)糞石1に同じ。

ちょう‐せき【潮汐】テウ‥

(「潮」はあさしお、「汐」はゆうしお)月および太陽の引力によって起こる海面の周期的昇降、すなわち、しおの干満をいう。普通1日2回の干満があり、満潮から次の満潮までに要する時間(周期)は約半日。1日の干満の差(潮差)は月齢によってほぼ半月周期で変化し、朔望の頃最大(大潮)、上下弦の頃最小(小潮)となる。潮差は地形や海深の影響を受けて場所によって異なる。

⇒ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】

⇒ちょうせき‐ひょう【潮汐表】

ちょうせき‐そとば【町石卒塔婆】チヤウ‥

寺院の参道に1町ごとに建てられた標石。五輪塔形式のものが多く、下部の地輪を長く柱状にし、上部に梵字を、その下に距離数・施主・建立の年月日などを彫る。鎌倉時代から建てられ、高野山のものが有名。町石ちょういし。町卒塔婆。

町石卒塔婆

ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】テウ‥

炊事の煙。その日の暮し。

⇒ちょう‐せき【朝夕】

ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】テウ‥

(→)潮力発電に同じ。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょうせき‐ひょう【潮汐表】テウ‥ヘウ

各地の潮汐を推算して表にしたもの。潮位表。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょう‐せつ【調節】テウ‥

①ほどよくととのえること。ととのえてほどよくなること。つりあいのとれるようにすること。「椅子の高さを―する」「自動温度―装置」

②〔心〕(accommodation)自己を外界の状況に適合するように変化させる過程。ピアジェの用語。↔同化。

⇒ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】

⇒ちょうせつ‐らん【調節卵】

ちょう‐ぜつ【長舌】チヤウ‥

①長い舌。

②ながながとしゃべること。長広舌。保元物語「―とは、いふ事多くしてわざはひをなすなり」

③口先で人にへつらいこびること。

⇒ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】

ちょう‐ぜつ【超絶】テウ‥

①他よりとびぬけてすぐれること。

②〔哲〕(→)超越2㋒に同じ。

⇒ちょうぜつ‐ろん【超絶論】

ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】テウ‥ヰ‥

他の遺伝子の発現を調節する働きをもつ蛋白質のアミノ酸配列を決めている遺伝子。構造遺伝子と対比される。

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】チヤウ‥

かげで舌を出して笑うこと。

⇒ちょう‐ぜつ【長舌】

ちょうせつ‐らん【調節卵】テウ‥

多細胞動物の卵割初期の割球を実験的に分離しても、そのままでほぼ完全に近い形態をもった胚を形成するような卵の総称。調整卵。↔モザイク卵

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐ろん【超絶論】テウ‥

(→)超越主義に同じ。

⇒ちょう‐ぜつ【超絶】

ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】テウ‥グワン

〔仏〕(他の諸仏・菩薩の悲願にくらべて超絶しているからいう)阿弥陀の四十八願。またはその中心である第十八願。超世願。

⇒ちょう‐せ【超世】

ちょう‐せん【丁銭】チヤウ‥

(→)丁百銭ちょうびゃくせんに同じ。調銭。

ちょう‐せん【庁宣】チヤウ‥

①検非違使庁けびいしちょうの発する公文。

②院庁いんのちょうから下す公文。

③国司の庁から下す公文。

ちょう‐せん【挑戦】テウ‥

たたかいをいどむこと。「世界記録に―する」

⇒ちょうせん‐じょう【挑戦状】

ちょう‐せん【重選】

かさねて選ばれること。

ちょう‐せん【張先】チヤウ‥

北宋の詞人。字は子野。烏程(浙江省湖州)の人。晩年は官を辞し、山水に遊んで送った。小令や慢詞をよくした。著「安陸集」。(990〜1078)

ちょう‐せん【彫鐫】テウ‥

ほりきざむこと。彫刻。

ちょうせん【朝鮮】テウ‥

(Chosŏn; Korea)アジア大陸東部の大半島。南北に細長く突出し、南は朝鮮海峡を挟んで日本に対し、北は鴨緑江・豆満江を隔てて中国東北部およびシベリアに接している。面積22万平方キロメートル。ほぼ単一の朝鮮民族が住む。檀君・箕氏きし神話に反映される古朝鮮の時代の後、前2世紀初め衛氏朝鮮となったが、前108年漢の武帝はこれを滅ぼし、楽浪・臨屯・真番・玄

ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】テウ‥

炊事の煙。その日の暮し。

⇒ちょう‐せき【朝夕】

ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】テウ‥

(→)潮力発電に同じ。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょうせき‐ひょう【潮汐表】テウ‥ヘウ

各地の潮汐を推算して表にしたもの。潮位表。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょう‐せつ【調節】テウ‥

①ほどよくととのえること。ととのえてほどよくなること。つりあいのとれるようにすること。「椅子の高さを―する」「自動温度―装置」

②〔心〕(accommodation)自己を外界の状況に適合するように変化させる過程。ピアジェの用語。↔同化。

⇒ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】

⇒ちょうせつ‐らん【調節卵】

ちょう‐ぜつ【長舌】チヤウ‥

①長い舌。

②ながながとしゃべること。長広舌。保元物語「―とは、いふ事多くしてわざはひをなすなり」

③口先で人にへつらいこびること。

⇒ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】

ちょう‐ぜつ【超絶】テウ‥

①他よりとびぬけてすぐれること。

②〔哲〕(→)超越2㋒に同じ。

⇒ちょうぜつ‐ろん【超絶論】

ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】テウ‥ヰ‥

他の遺伝子の発現を調節する働きをもつ蛋白質のアミノ酸配列を決めている遺伝子。構造遺伝子と対比される。

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】チヤウ‥

かげで舌を出して笑うこと。

⇒ちょう‐ぜつ【長舌】

ちょうせつ‐らん【調節卵】テウ‥

多細胞動物の卵割初期の割球を実験的に分離しても、そのままでほぼ完全に近い形態をもった胚を形成するような卵の総称。調整卵。↔モザイク卵

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐ろん【超絶論】テウ‥

(→)超越主義に同じ。

⇒ちょう‐ぜつ【超絶】

ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】テウ‥グワン

〔仏〕(他の諸仏・菩薩の悲願にくらべて超絶しているからいう)阿弥陀の四十八願。またはその中心である第十八願。超世願。

⇒ちょう‐せ【超世】

ちょう‐せん【丁銭】チヤウ‥

(→)丁百銭ちょうびゃくせんに同じ。調銭。

ちょう‐せん【庁宣】チヤウ‥

①検非違使庁けびいしちょうの発する公文。

②院庁いんのちょうから下す公文。

③国司の庁から下す公文。

ちょう‐せん【挑戦】テウ‥

たたかいをいどむこと。「世界記録に―する」

⇒ちょうせん‐じょう【挑戦状】

ちょう‐せん【重選】

かさねて選ばれること。

ちょう‐せん【張先】チヤウ‥

北宋の詞人。字は子野。烏程(浙江省湖州)の人。晩年は官を辞し、山水に遊んで送った。小令や慢詞をよくした。著「安陸集」。(990〜1078)

ちょう‐せん【彫鐫】テウ‥

ほりきざむこと。彫刻。

ちょうせん【朝鮮】テウ‥

(Chosŏn; Korea)アジア大陸東部の大半島。南北に細長く突出し、南は朝鮮海峡を挟んで日本に対し、北は鴨緑江・豆満江を隔てて中国東北部およびシベリアに接している。面積22万平方キロメートル。ほぼ単一の朝鮮民族が住む。檀君・箕氏きし神話に反映される古朝鮮の時代の後、前2世紀初め衛氏朝鮮となったが、前108年漢の武帝はこれを滅ぼし、楽浪・臨屯・真番・玄 の四郡をおいた。南部には韓族がおり馬韓・弁韓・辰韓(いわゆる三韓)の三部数十国に分かれていた。4世紀中ごろ高句麗・新羅・百済・伽耶が対立、7世紀に至り新羅が統一、10〜14世紀は高麗、14世紀以降は李氏朝鮮がこれをつぎ、いずれも中国に朝貢。のち日清・日露戦争によって日本が植民地化を進め、1910年日本に併合された(韓国併合)が、日本の敗戦により解放。北緯38度線を境に、48年8月南部に大韓民国が、9月北部に朝鮮民主主義人民共和国が成立。朝鮮の異称・雅号として青丘・鶏林・海東・槿域などがある。

朝鮮の行政区分

の四郡をおいた。南部には韓族がおり馬韓・弁韓・辰韓(いわゆる三韓)の三部数十国に分かれていた。4世紀中ごろ高句麗・新羅・百済・伽耶が対立、7世紀に至り新羅が統一、10〜14世紀は高麗、14世紀以降は李氏朝鮮がこれをつぎ、いずれも中国に朝貢。のち日清・日露戦争によって日本が植民地化を進め、1910年日本に併合された(韓国併合)が、日本の敗戦により解放。北緯38度線を境に、48年8月南部に大韓民国が、9月北部に朝鮮民主主義人民共和国が成立。朝鮮の異称・雅号として青丘・鶏林・海東・槿域などがある。

朝鮮の行政区分

⇒ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】

⇒ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】

⇒ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】

⇒ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】

⇒ちょうせん‐うし【朝鮮牛】

⇒ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】

⇒ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】

⇒ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】

⇒ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】

⇒ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】

⇒ちょうせん‐ご【朝鮮語】

⇒ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】

⇒ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】

⇒ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】

⇒ちょうせん‐しば【朝鮮芝】

⇒ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】

⇒ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】

⇒ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】

⇒ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】

⇒ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】

⇒ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】

⇒ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】

⇒ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】

⇒ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】

⇒ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】

⇒ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】

⇒ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】

⇒ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】

⇒ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】

⇒ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】

⇒ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】

⇒ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】

⇒ちょうせん‐ふく【朝鮮服】

⇒ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】

⇒ちょうせん‐まつ【朝鮮松】

⇒ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】

⇒ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】

⇒ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】

⇒ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】

⇒ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】

⇒ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】

ちょう‐せん【腸腺】チヤウ‥

小腸および大腸の粘膜に分布し、腸液を分泌する管状の分泌腺。

ちょう‐せん【腸線】チヤウ‥

(Katgut ドイツ)羊・豚などの腸から作った糸または紐。外科手術の縫合糸などに使用。→ガット(gut)

ちょう‐せん【澄泉】

澄すんだ水の泉。清泉。

ちょう‐せん【調銭】テウ‥

①調みつぎとして官に納める銭。

②丁銭に同じ。→丁百銭

ちょう‐ぜん【兆前】テウ‥

きざしのまだ現れないうち。

ちょう‐ぜん【長髯】チヤウ‥

長いほおひげ。

ちょう‐ぜん【悵然】チヤウ‥

失意や絶望に悲しみ嘆くさま。恨み嘆くさま。「―たる思い」「―として言葉もない」

ちょう‐ぜん【超然】テウ‥

①かけはなれているさま。高くこえぬきんでるさま。

②世俗にこだわらず、そこから抜け出ているさま。「―とした生活態度」

⇒ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】

⇒ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】

ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】テウ‥ガホ

ナス科の一年草。熱帯アジア原産。高さ約1メートル。秋、葉腋に淡紫色または白色の朝顔型の花を開き、果実はとげを密生した楕円形で上向きにつく。種子は黒く、多数。全草、特に種子に猛毒があり、スコポラミン・アトロピンなどの原料となる。乾した葉は生薬の曼陀羅葉で、鎮痙薬・喘息煙草の原料とする。曼陀羅華まんだらげ。→洋種朝鮮朝顔。

ちょうせんあさがお

⇒ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】

⇒ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】

⇒ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】

⇒ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】

⇒ちょうせん‐うし【朝鮮牛】

⇒ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】

⇒ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】

⇒ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】

⇒ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】

⇒ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】

⇒ちょうせん‐ご【朝鮮語】

⇒ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】

⇒ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】

⇒ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】

⇒ちょうせん‐しば【朝鮮芝】

⇒ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】

⇒ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】

⇒ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】

⇒ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】

⇒ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】

⇒ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】

⇒ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】

⇒ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】

⇒ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】

⇒ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】

⇒ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】

⇒ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】

⇒ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】

⇒ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】

⇒ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】

⇒ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】

⇒ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】

⇒ちょうせん‐ふく【朝鮮服】

⇒ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】

⇒ちょうせん‐まつ【朝鮮松】

⇒ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】

⇒ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】

⇒ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】

⇒ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】

⇒ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】

⇒ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】

ちょう‐せん【腸腺】チヤウ‥

小腸および大腸の粘膜に分布し、腸液を分泌する管状の分泌腺。

ちょう‐せん【腸線】チヤウ‥

(Katgut ドイツ)羊・豚などの腸から作った糸または紐。外科手術の縫合糸などに使用。→ガット(gut)

ちょう‐せん【澄泉】

澄すんだ水の泉。清泉。

ちょう‐せん【調銭】テウ‥

①調みつぎとして官に納める銭。

②丁銭に同じ。→丁百銭

ちょう‐ぜん【兆前】テウ‥

きざしのまだ現れないうち。

ちょう‐ぜん【長髯】チヤウ‥

長いほおひげ。

ちょう‐ぜん【悵然】チヤウ‥

失意や絶望に悲しみ嘆くさま。恨み嘆くさま。「―たる思い」「―として言葉もない」

ちょう‐ぜん【超然】テウ‥

①かけはなれているさま。高くこえぬきんでるさま。

②世俗にこだわらず、そこから抜け出ているさま。「―とした生活態度」

⇒ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】

⇒ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】

ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】テウ‥ガホ

ナス科の一年草。熱帯アジア原産。高さ約1メートル。秋、葉腋に淡紫色または白色の朝顔型の花を開き、果実はとげを密生した楕円形で上向きにつく。種子は黒く、多数。全草、特に種子に猛毒があり、スコポラミン・アトロピンなどの原料となる。乾した葉は生薬の曼陀羅葉で、鎮痙薬・喘息煙草の原料とする。曼陀羅華まんだらげ。→洋種朝鮮朝顔。

ちょうせんあさがお

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】テウ‥

(朝鮮の原産ではない)アーティチョークの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】テウ‥

糯米もちごめ粉を煮て糊状にし水飴・砂糖を加えて凝固させた飴菓子。熊本県の名産。天正(1573〜1592)年間に長生飴の名で作られ、のちに文禄の役で加藤清正が戦場に携行したという。

朝鮮飴

撮影:関戸 勇

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】テウ‥

(朝鮮の原産ではない)アーティチョークの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】テウ‥

糯米もちごめ粉を煮て糊状にし水飴・砂糖を加えて凝固させた飴菓子。熊本県の名産。天正(1573〜1592)年間に長生飴の名で作られ、のちに文禄の役で加藤清正が戦場に携行したという。

朝鮮飴

撮影:関戸 勇

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】テウ‥ウグヒス

①朝鮮に産するウグイスの一亜種。日本のウグイスよりも大きい。

②コウライウグイスの俗称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うし【朝鮮牛】テウ‥

牛の一品種。朝鮮半島の原産。毛色は赤褐色。役用。韓牛。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】テウ‥ワウテウ

李朝2の別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】テウ‥ケフ

朝鮮半島と対馬との間にあり、日本海と東シナ海とを結ぶ海峡。対馬の北端と朝鮮の釜山間約50キロメートル。対馬海峡西水道。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】テウ‥

(朝鮮に多くすむからいう)カササギの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】テウ‥

古唐津の一種。器の表面に、飴色釉と藁灰の白釉とを掛け分けたもの。製品は水指・花生・徳利など。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】テウ‥カウ

日本領有時代の朝鮮における中央銀行。1911年(明治44)京城府に設立。朝鮮・中国東北部方面における日本の金融活動の中心。45年10月閉鎖。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ご【朝鮮語】テウ‥

(Korean)朝鮮民族の言語。膠着こうちゃく語で、母音調和の現象が著しい。文法は日本語とよく似ている。系統は明らかではない。大韓民国では韓国語という。→ハングル。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐せんこう【腸穿孔】チヤウ‥

腸壁に孔があき、腸内容が腹腔に漏れる病態。急性虫垂炎・潰瘍性疾患などに伴い、急性腹膜炎を起こす。

ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】テウ‥

マツブサ科の落葉蔓性低木。山地に自生。葉は楕円形、長さ約7センチメートル。雌雄異株。夏季、帯黄白色の芳香ある花を開き、秋、鮮紅色の果実を穂状につける。果実を乾したものが漢方生薬の五味子で、強壮・鎮咳・収斂・止瀉薬とする。五味子。

チョウセンゴミシ

提供:OPO

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】テウ‥ウグヒス

①朝鮮に産するウグイスの一亜種。日本のウグイスよりも大きい。

②コウライウグイスの俗称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うし【朝鮮牛】テウ‥

牛の一品種。朝鮮半島の原産。毛色は赤褐色。役用。韓牛。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】テウ‥ワウテウ

李朝2の別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】テウ‥ケフ

朝鮮半島と対馬との間にあり、日本海と東シナ海とを結ぶ海峡。対馬の北端と朝鮮の釜山間約50キロメートル。対馬海峡西水道。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】テウ‥

(朝鮮に多くすむからいう)カササギの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】テウ‥

古唐津の一種。器の表面に、飴色釉と藁灰の白釉とを掛け分けたもの。製品は水指・花生・徳利など。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】テウ‥カウ

日本領有時代の朝鮮における中央銀行。1911年(明治44)京城府に設立。朝鮮・中国東北部方面における日本の金融活動の中心。45年10月閉鎖。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ご【朝鮮語】テウ‥

(Korean)朝鮮民族の言語。膠着こうちゃく語で、母音調和の現象が著しい。文法は日本語とよく似ている。系統は明らかではない。大韓民国では韓国語という。→ハングル。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐せんこう【腸穿孔】チヤウ‥

腸壁に孔があき、腸内容が腹腔に漏れる病態。急性虫垂炎・潰瘍性疾患などに伴い、急性腹膜炎を起こす。

ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】テウ‥

マツブサ科の落葉蔓性低木。山地に自生。葉は楕円形、長さ約7センチメートル。雌雄異株。夏季、帯黄白色の芳香ある花を開き、秋、鮮紅色の果実を穂状につける。果実を乾したものが漢方生薬の五味子で、強壮・鎮咳・収斂・止瀉薬とする。五味子。

チョウセンゴミシ

提供:OPO

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】テウ‥エフ

マツ科の常緑高木。高さ約30メートル。葉は5葉、長さ約10センチメートル。雌雄同株。球果は褐色・卵状円柱形で大形。種子は大形、無翼で、食用・滋養強壮剤とする。材は建築材・器具材。朝鮮半島が主な生育地だが、日本の亜高山帯にも天然林がある。朝鮮松。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】テウ‥

(→)朝鮮通信使に同じ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しば【朝鮮芝】テウ‥

コウライシバの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】テウ‥

朝鮮特有の酒類。穀類または芋類に水と麹とを加えて甕かめに仕込み、糖化・発酵させて造る。濁酒(マッカリ)、清酒の薬酒(ヤクジュ)、蒸留酒の焼酒(ソジュ)などがある。韓国酒。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】テウ‥

ある物事に関係せず、その外にいて行う主義。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐じゅつ【鳥占術】テウ‥

鳥の動作・鳴き声により吉凶・気象などを判断する占い。

ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】テウ‥

豊臣秀吉の領土的野心による、2度の朝鮮への侵攻。文禄・慶長の役。日本では朝鮮征伐、朝鮮では壬辰・丁酉の倭乱と呼んだ。

㋐文禄の役。秀吉は明国経略の前提として朝鮮の服属を強要したが拒まれ、1592年(文禄1)加藤清正・小西行長を先鋒に兵15万余を朝鮮へ派遣。初めは連戦連勝し、碧蹄館に明の援軍を破るなどしたが、水軍は朝鮮提督李舜臣の軍に大敗、翌年明使沈惟敬しんいけいとの間に和を講じた。

㋑慶長の役。1596年(慶長1)明皇帝からの書に「爾なんじを封じて日本国王となす」とあるのを見て秀吉は激怒し、翌年再び朝鮮に兵を送ったが、遠征軍の士気揚がらず、98年秀吉の死を機に撤退。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】テウ‥

新羅時代から高麗時代にかけて朝鮮で鋳造された、主に青銅製の鐘。竜頭りゅうずには旗挿はたさしと称する円筒があり、鐘身には袈裟襷けさだすきがなく、肩や口辺に唐草模様の帯があり、菩薩や飛天などを陽鋳し、銘は多く銘郭に記す。現在、朝鮮に少なく、日本に多く伝来している。ちょうせんがね。→梵鐘。

朝鮮鐘

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】テウ‥エフ

マツ科の常緑高木。高さ約30メートル。葉は5葉、長さ約10センチメートル。雌雄同株。球果は褐色・卵状円柱形で大形。種子は大形、無翼で、食用・滋養強壮剤とする。材は建築材・器具材。朝鮮半島が主な生育地だが、日本の亜高山帯にも天然林がある。朝鮮松。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】テウ‥

(→)朝鮮通信使に同じ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しば【朝鮮芝】テウ‥

コウライシバの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】テウ‥

朝鮮特有の酒類。穀類または芋類に水と麹とを加えて甕かめに仕込み、糖化・発酵させて造る。濁酒(マッカリ)、清酒の薬酒(ヤクジュ)、蒸留酒の焼酒(ソジュ)などがある。韓国酒。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】テウ‥

ある物事に関係せず、その外にいて行う主義。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐じゅつ【鳥占術】テウ‥

鳥の動作・鳴き声により吉凶・気象などを判断する占い。

ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】テウ‥

豊臣秀吉の領土的野心による、2度の朝鮮への侵攻。文禄・慶長の役。日本では朝鮮征伐、朝鮮では壬辰・丁酉の倭乱と呼んだ。

㋐文禄の役。秀吉は明国経略の前提として朝鮮の服属を強要したが拒まれ、1592年(文禄1)加藤清正・小西行長を先鋒に兵15万余を朝鮮へ派遣。初めは連戦連勝し、碧蹄館に明の援軍を破るなどしたが、水軍は朝鮮提督李舜臣の軍に大敗、翌年明使沈惟敬しんいけいとの間に和を講じた。

㋑慶長の役。1596年(慶長1)明皇帝からの書に「爾なんじを封じて日本国王となす」とあるのを見て秀吉は激怒し、翌年再び朝鮮に兵を送ったが、遠征軍の士気揚がらず、98年秀吉の死を機に撤退。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】テウ‥

新羅時代から高麗時代にかけて朝鮮で鋳造された、主に青銅製の鐘。竜頭りゅうずには旗挿はたさしと称する円筒があり、鐘身には袈裟襷けさだすきがなく、肩や口辺に唐草模様の帯があり、菩薩や飛天などを陽鋳し、銘は多く銘郭に記す。現在、朝鮮に少なく、日本に多く伝来している。ちょうせんがね。→梵鐘。

朝鮮鐘

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐じょう【挑戦状】テウ‥ジヤウ

挑戦する相手にその旨を告知する書状。

⇒ちょう‐せん【挑戦】

ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】テウ‥シヤウ‥

二人用のゲーム。駒は八角形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。敵の王将に当たる駒(漢・楚)を詰めた方が勝ち。チャンギ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】テウ‥

1923年(大正12)9月の関東大震災の際、在日朝鮮人が暴動を起こしたという流言が伝えられ、自警団や軍隊・警察により数千人の朝鮮人が虐殺された事件。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】テウ‥キヤウ‥カウ

日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】テウ‥サウ

大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが、第二次大戦後の米国・ソ連の対立を背景として、1950年6月25日衝突し、それぞれアメリカ軍を主体とする国連軍と中国人民義勇軍の支援のもとに国際紛争にまで発展した戦争。53年7月休戦。朝鮮動乱。

破壊された鉄橋のたもとで北朝鮮軍の動きをさぐる米兵 1950年

提供:毎日新聞社

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐じょう【挑戦状】テウ‥ジヤウ

挑戦する相手にその旨を告知する書状。

⇒ちょう‐せん【挑戦】

ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】テウ‥シヤウ‥

二人用のゲーム。駒は八角形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。敵の王将に当たる駒(漢・楚)を詰めた方が勝ち。チャンギ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】テウ‥

1923年(大正12)9月の関東大震災の際、在日朝鮮人が暴動を起こしたという流言が伝えられ、自警団や軍隊・警察により数千人の朝鮮人が虐殺された事件。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】テウ‥キヤウ‥カウ

日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】テウ‥サウ

大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが、第二次大戦後の米国・ソ連の対立を背景として、1950年6月25日衝突し、それぞれアメリカ軍を主体とする国連軍と中国人民義勇軍の支援のもとに国際紛争にまで発展した戦争。53年7月休戦。朝鮮動乱。

破壊された鉄橋のたもとで北朝鮮軍の動きをさぐる米兵 1950年

提供:毎日新聞社

朝鮮戦争

提供:NHK

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】テウ‥

朝鮮総督府の長官。1910年(明治43)設置。任用範囲は当初は陸海軍大将のみ。19年(大正8)から文官にも拡大。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】テウ‥

日本領有当時(1910年以降)、京城(ソウル)におかれ、朝鮮総督を長官とした朝鮮支配のための最高行政官庁。

朝鮮総督府 1935年11月

提供:毎日新聞社

朝鮮戦争

提供:NHK

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】テウ‥

朝鮮総督府の長官。1910年(明治43)設置。任用範囲は当初は陸海軍大将のみ。19年(大正8)から文官にも拡大。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】テウ‥

日本領有当時(1910年以降)、京城(ソウル)におかれ、朝鮮総督を長官とした朝鮮支配のための最高行政官庁。

朝鮮総督府 1935年11月

提供:毎日新聞社

解体作業に入った旧朝鮮総督府 1996年6月

提供:岩波書店

解体作業に入った旧朝鮮総督府 1996年6月

提供:岩波書店

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】テウ‥

在日本朝鮮人総連合会の略称。朝総連。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】テウ‥ガクカウ

在日朝鮮人の運営する大学。1956年設立。68年各種学校として認可。在日本朝鮮人総連合会の指導を受け、朝鮮学校の教員養成などを目的とする。東京都小平市。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】テウ‥タウ‥

朝鮮半島南部および南西部の海。慶尚南道南部海上、全羅南道南部および西部の海上に南海島・珍島など計約1600の島がある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】テウ‥

中世・近世、朝鮮国王の国書を携えて日本に派遣された外交使節団。室町時代には将軍襲職の慶賀や倭寇禁圧要請を名目とした。江戸時代には、1607年(慶長12)から1811年(文化8)まで12回来日(最初の3回は日本へ拉致された朝鮮人送還も兼ねた回答兼刷還使として)、将軍代替わりごとの慶賀の派遣が定例となった。朝鮮使節。朝鮮信使。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】テウ‥トヂ

袋綴じの綴じ穴が、明朝綴じの四つに対して五つのもの。朝鮮本には特大本が多かったからという。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】テウ‥

超然主義に基づき、特定の政党の支持をうけずに組織された内閣。明治・大正前期の内閣の大半。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】テウ‥

韓国の新聞。日本支配期の1920年に創刊。40年に強制廃刊されたが、第二次大戦後復刊、現在韓国で最大部数を発行。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】テウ‥

ウコギ科の多年草。単に人参または高麗人参ともいい、薬用植物として著名。根は肉質で直生し、分岐して色は白い。晩春頃緑白色の小さな五弁花を散形花序に密生、花後扁球形赤色の小果を結ぶ。朝鮮または中国東北部の山林樹下に自生。日本でも栽培。乾かした根を漢方生薬の白参、いったん蒸して乾かした飴色のものを紅参といい、ともに強壮薬として古来有名。

ちょうせんにんじん

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】テウ‥

在日本朝鮮人総連合会の略称。朝総連。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】テウ‥ガクカウ

在日朝鮮人の運営する大学。1956年設立。68年各種学校として認可。在日本朝鮮人総連合会の指導を受け、朝鮮学校の教員養成などを目的とする。東京都小平市。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】テウ‥タウ‥

朝鮮半島南部および南西部の海。慶尚南道南部海上、全羅南道南部および西部の海上に南海島・珍島など計約1600の島がある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】テウ‥

中世・近世、朝鮮国王の国書を携えて日本に派遣された外交使節団。室町時代には将軍襲職の慶賀や倭寇禁圧要請を名目とした。江戸時代には、1607年(慶長12)から1811年(文化8)まで12回来日(最初の3回は日本へ拉致された朝鮮人送還も兼ねた回答兼刷還使として)、将軍代替わりごとの慶賀の派遣が定例となった。朝鮮使節。朝鮮信使。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】テウ‥トヂ

袋綴じの綴じ穴が、明朝綴じの四つに対して五つのもの。朝鮮本には特大本が多かったからという。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】テウ‥

超然主義に基づき、特定の政党の支持をうけずに組織された内閣。明治・大正前期の内閣の大半。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】テウ‥

韓国の新聞。日本支配期の1920年に創刊。40年に強制廃刊されたが、第二次大戦後復刊、現在韓国で最大部数を発行。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】テウ‥

ウコギ科の多年草。単に人参または高麗人参ともいい、薬用植物として著名。根は肉質で直生し、分岐して色は白い。晩春頃緑白色の小さな五弁花を散形花序に密生、花後扁球形赤色の小果を結ぶ。朝鮮または中国東北部の山林樹下に自生。日本でも栽培。乾かした根を漢方生薬の白参、いったん蒸して乾かした飴色のものを紅参といい、ともに強壮薬として古来有名。

ちょうせんにんじん

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】テウ‥

マルスダレガイ科の二枚貝。貝殻は大きくて厚く、形はハマグリに似るが塩分の高い外海に産する。食用。半化石の殻で白の碁石を作る。碁石貝。碁石蛤。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ふく【朝鮮服】テウ‥

朝鮮の伝統的な衣服。チョゴリ・バチ・チマ・ツルマギなどがある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】テウ‥

朝鮮半島で作られた書籍の総称。特に、李朝時代の刊本をいう。また、朝鮮古来の装丁の書物。韓本。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐まつ【朝鮮松】テウ‥

チョウセンゴヨウの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】テウ‥

朝鮮の北緯38度線以北に成立した人民共和国。1948年9月建国。朝鮮労働党政権下で社会主義体制をとる。立法機関として最高人民会議、行政機関として内閣(旧政務院)が置かれるが、実権は労働党中央委員会が握る。面積12万平方キロメートル。人口2361万(2000)。首都平壌ピョンヤン。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】テウ‥

〔植〕ハリモミの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】テウ‥

ハングルの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】テウ‥

一種の竹垣。掘立柱ほったてばしらを適当な間隔に建て、これに木または竹を横に打ち付け、割竹を縦に結い付けたもの。朝鮮垣。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】テウ‥レウ‥

朝鮮で発達した料理。牛肉・野菜を主材料とするが、材料の自然な味わいより、トウガラシ・ニンニクなどの香辛料を多く使って複雑なうまみを賞味する。韓国料理。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】テウ‥ラウ‥タウ

朝鮮民主主義人民共和国の政権政党。1949年南北朝鮮それぞれにあった労働党を合同して結成。委員長(のち総書記)は結成以来金日成、94年その死後は長男の金正日総書記が指導者。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐そ【重祚】

(ジュウソとも。「祚」は位の意)いったん位を退いた天皇が、再び位に即くこと。復辟。再祚。復祚。

ちょう‐そ【彫塑】テウ‥

①彫刻と塑像。

②彫刻の原型となる塑像を製作すること。

ちょう‐そ【徴租】

租税を徴収すること。

ちょう‐そ【聴訴】チヤウ‥

訴訟を聴いて裁決すること。

ちょう‐そ【鼂錯】テウ‥

前漢の政治家。河南潁川えいせんの人。法家の学を修め、景帝の時に御史大夫となる。帝に勧めて呉・楚を初め諸侯の封地を削らせたので、呉楚七国の乱が勃発し、遂に誅せられた。漢では賈誼かぎにつぐ名文家とされる。( 〜前154)

ちょう‐そう【頂相】チヤウサウ

⇒ちんぞう

ちょう‐そう【鳥葬】テウサウ

死体を野に置いて鳥に食わせる葬法。チベット・インドの一部に行われる。

ちょう‐そう【朝宗】テウ‥

①古く中国で、諸侯が天子に朝覲ちょうきんすること。

②多くの河川が海に集まり注ぐこと。

ちょう‐そう【牒送・牒奏】テフ‥

牒状を送って知らせること。通牒。

ちょう‐そう【調桑】テウサウ

養蚕で、蚕の発育に見合う大きさにクワの葉を刻む作業。→剉桑ざそう

ちょう‐ぞう【彫像】テウザウ

彫刻した像。

ちょう‐ぞう【肇造】テウザウ

はじめて造ること。創造。

ちょうそう‐き【調相機】テウサウ‥

電力系統の電圧を調整するために無効電力を調整する装置。

ちょう‐そうよう【張僧繇】チヤウ‥エウ

梁の武帝の宮廷画家で、六朝三大家の一人。すぐれた筆力で事物の真を写し、西方伝来の色のぼかしによって立体感を表現したので、その描く花は「凹凸花」と称せられた。→画竜点睛がりょうてんせい

ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】チヤウ‥

姓氏の一つ。秦河勝はたのかわかつの子孫と伝える。平安末・鎌倉初め頃土佐国長岡郡宗部郷(高知県南国市)に移り、地名をとって姓としたという。

⇒ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】

⇒ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】

⇒ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】

ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】チヤウ‥

土佐の長宗我部氏の分国法。1597年(慶長2)頃元親・盛親父子の制定。分国法中、最も新しく、完備する。長宗我部元親百箇条とも。

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】チヤウ‥

戦国時代の武将。土佐の大名。宮内少輔と称。国親の子。一条家を追放して土佐一国を支配、のち四国全体を統一したが、豊臣秀吉に降伏、土佐一国の領有を許される。秀吉の九州平定および文禄・慶長の役に出兵。長宗我部氏掟書を定めた。(1539〜1599)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】チヤウ‥

安土桃山時代の武将。土佐守。元親の4男。1599年(慶長4)家督を継ぐが、関ヶ原の戦では西軍に属し、所領没収。大坂の陣で大坂に入城、戦後捕らえられて六条河原で処刑。(1575〜1615)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょう‐そく【長足】チヤウ‥

①長い足。

②物事が早く進むこと。はやあし。「―の進歩を遂げる」

ちょう‐ぞく【超俗】テウ‥

俗界を超越すること。俗界から高くぬけ出ること。脱俗。

ちょう‐ぞく【諜賊】テフ‥

侵入してひそかに様子をさぐる者。

ちょうそく‐き【調速機】テウ‥

原動機において、負荷の増減に対し、回転速度をできるだけ一定に調整する装置。多種ある。ガバナー。

ちょう‐そくし【張即之】チヤウ‥

南宋末の書家。字は温夫。号は樗寮。歴陽(安徽省和県)の人。能書をもって知られ、後世の禅林ほかに影響を与えた。(1

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】テウ‥

マルスダレガイ科の二枚貝。貝殻は大きくて厚く、形はハマグリに似るが塩分の高い外海に産する。食用。半化石の殻で白の碁石を作る。碁石貝。碁石蛤。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ふく【朝鮮服】テウ‥

朝鮮の伝統的な衣服。チョゴリ・バチ・チマ・ツルマギなどがある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】テウ‥

朝鮮半島で作られた書籍の総称。特に、李朝時代の刊本をいう。また、朝鮮古来の装丁の書物。韓本。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐まつ【朝鮮松】テウ‥

チョウセンゴヨウの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】テウ‥

朝鮮の北緯38度線以北に成立した人民共和国。1948年9月建国。朝鮮労働党政権下で社会主義体制をとる。立法機関として最高人民会議、行政機関として内閣(旧政務院)が置かれるが、実権は労働党中央委員会が握る。面積12万平方キロメートル。人口2361万(2000)。首都平壌ピョンヤン。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】テウ‥

〔植〕ハリモミの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】テウ‥

ハングルの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】テウ‥

一種の竹垣。掘立柱ほったてばしらを適当な間隔に建て、これに木または竹を横に打ち付け、割竹を縦に結い付けたもの。朝鮮垣。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】テウ‥レウ‥

朝鮮で発達した料理。牛肉・野菜を主材料とするが、材料の自然な味わいより、トウガラシ・ニンニクなどの香辛料を多く使って複雑なうまみを賞味する。韓国料理。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】テウ‥ラウ‥タウ

朝鮮民主主義人民共和国の政権政党。1949年南北朝鮮それぞれにあった労働党を合同して結成。委員長(のち総書記)は結成以来金日成、94年その死後は長男の金正日総書記が指導者。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐そ【重祚】

(ジュウソとも。「祚」は位の意)いったん位を退いた天皇が、再び位に即くこと。復辟。再祚。復祚。

ちょう‐そ【彫塑】テウ‥

①彫刻と塑像。

②彫刻の原型となる塑像を製作すること。

ちょう‐そ【徴租】

租税を徴収すること。

ちょう‐そ【聴訴】チヤウ‥

訴訟を聴いて裁決すること。

ちょう‐そ【鼂錯】テウ‥

前漢の政治家。河南潁川えいせんの人。法家の学を修め、景帝の時に御史大夫となる。帝に勧めて呉・楚を初め諸侯の封地を削らせたので、呉楚七国の乱が勃発し、遂に誅せられた。漢では賈誼かぎにつぐ名文家とされる。( 〜前154)

ちょう‐そう【頂相】チヤウサウ

⇒ちんぞう

ちょう‐そう【鳥葬】テウサウ

死体を野に置いて鳥に食わせる葬法。チベット・インドの一部に行われる。

ちょう‐そう【朝宗】テウ‥

①古く中国で、諸侯が天子に朝覲ちょうきんすること。

②多くの河川が海に集まり注ぐこと。

ちょう‐そう【牒送・牒奏】テフ‥

牒状を送って知らせること。通牒。

ちょう‐そう【調桑】テウサウ

養蚕で、蚕の発育に見合う大きさにクワの葉を刻む作業。→剉桑ざそう

ちょう‐ぞう【彫像】テウザウ

彫刻した像。

ちょう‐ぞう【肇造】テウザウ

はじめて造ること。創造。

ちょうそう‐き【調相機】テウサウ‥

電力系統の電圧を調整するために無効電力を調整する装置。

ちょう‐そうよう【張僧繇】チヤウ‥エウ

梁の武帝の宮廷画家で、六朝三大家の一人。すぐれた筆力で事物の真を写し、西方伝来の色のぼかしによって立体感を表現したので、その描く花は「凹凸花」と称せられた。→画竜点睛がりょうてんせい

ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】チヤウ‥

姓氏の一つ。秦河勝はたのかわかつの子孫と伝える。平安末・鎌倉初め頃土佐国長岡郡宗部郷(高知県南国市)に移り、地名をとって姓としたという。

⇒ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】

⇒ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】

⇒ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】

ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】チヤウ‥

土佐の長宗我部氏の分国法。1597年(慶長2)頃元親・盛親父子の制定。分国法中、最も新しく、完備する。長宗我部元親百箇条とも。

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】チヤウ‥

戦国時代の武将。土佐の大名。宮内少輔と称。国親の子。一条家を追放して土佐一国を支配、のち四国全体を統一したが、豊臣秀吉に降伏、土佐一国の領有を許される。秀吉の九州平定および文禄・慶長の役に出兵。長宗我部氏掟書を定めた。(1539〜1599)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】チヤウ‥

安土桃山時代の武将。土佐守。元親の4男。1599年(慶長4)家督を継ぐが、関ヶ原の戦では西軍に属し、所領没収。大坂の陣で大坂に入城、戦後捕らえられて六条河原で処刑。(1575〜1615)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょう‐そく【長足】チヤウ‥

①長い足。

②物事が早く進むこと。はやあし。「―の進歩を遂げる」

ちょう‐ぞく【超俗】テウ‥

俗界を超越すること。俗界から高くぬけ出ること。脱俗。

ちょう‐ぞく【諜賊】テフ‥

侵入してひそかに様子をさぐる者。

ちょうそく‐き【調速機】テウ‥

原動機において、負荷の増減に対し、回転速度をできるだけ一定に調整する装置。多種ある。ガバナー。

ちょう‐そくし【張即之】チヤウ‥

南宋末の書家。字は温夫。号は樗寮。歴陽(安徽省和県)の人。能書をもって知られ、後世の禅林ほかに影響を与えた。(1

超新星1987A

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

超新星1987A

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

超新星の残骸

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

超新星の残骸

撮影:Anglo-Australian Observatory,photograph by David Malin

⇒ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】

ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】テウ‥

超新星が爆発して星間物質と衝突した結果、形成される高温のガス雲。強い電波やX線を放出している。

⇒ちょう‐しんせい【超新星】

ちょうじん‐てき【超人的】テウ‥

普通の人よりもひときわすぐれたさま。

⇒ちょう‐じん【超人】

ちょう‐しんりがく【超心理学】テウ‥

自然法則に合致しないと思われる精神現象を対象とする心理学の一分野。テレパシーまたはいわゆる第六感、念力、未来の現象の予知などを扱う。

ちょうしん‐るこつ【彫心鏤骨】テウ‥

(心にきざみ骨にちりばめる意)苦心すること。詩文などを非常に骨を折り心を砕いてみがきあげること。

⇒ちょう‐しん【彫心】

ちょう・す【牒す】テフ‥

〔自サ変〕

回状をまわす。通牒する。平家物語4「以て―・す」

ちょう・す【嘲す】テウ‥

〔他サ変〕

あざける。馬鹿にする。東海道中膝栗毛4「こいつおいらを―・しやアがる」

ちょう・す【潮す】テウ‥

〔他サ変〕

おもてに表す。さす。多く「紅こうを潮す」の形で顔を赤らめる意に用いる。

ちょう・す【諜す】テフ‥

〔他サ変〕

ひそかに事情をさぐる。様子をうかがう。

ちょう・す【寵す】

〔他サ変〕

かわいがる。いつくしむ。

ちょうず【手水】テウヅ

(テミズの音便)

①手・顔などを洗う水。

②社寺など参拝の前に、手・顔を洗い清めること。

③厠かわや。また、厠に行くこと。

④大小便。

⇒ちょうず‐どころ【手水所】

⇒ちょうず‐の‐ま【手水の間】

⇒ちょうず‐ば【手水場】

⇒ちょうず‐ばち【手水鉢】

⇒ちょうず‐ばん【手水番】

⇒ちょうず‐や【手水舎】

⇒ちょうず‐ゆ【手水湯】

ちょう・ず【打ず】チヤウ‥

〔他サ変〕

うつ。たたく。なぐる。うちこらす。竹取物語「血の流るるまで―・ぜ(一説には「調ぜ」とする)させ給ふ」

ちょう・ず【貼ず】テフ‥

〔他サ変〕

糊のりではりつける。

ちょう・ず【調ず】テウ‥

〔他サ変〕

①とりしらべる。吟味する。枕草子9「この翁丸打ち―・じて(一説には「懲じて」とする)、犬島へつかはせ」

②ととのえる。こしらえる。後撰和歌集別「扇―・じて歌絵に書かせ侍りける」

③調伏ちょうぶくする。枕草子25「もののけ―・ずとて」

④調理する。太平記20「只庖人の肉味を―・ずるに異ならず」

ちょう・ず【懲ず】

〔他サ変〕

こらす。こりさせる。落窪物語2「我が妻を―・ぜ(「調ぜ・打ぜ」とする説もある)しぞかし」

ちょう‐すい【凋衰】テウ‥

しぼみおとろえること。

ちょう‐すい【潮水】テウ‥

海の水。しおみず。うしお。

ちょう‐すいろ【長水路】チヤウ‥

プールのコースの長さが50メートル以上のもの。↔短水路

ちょうず‐かけ【頂頭掛】チヤウヅ‥

烏帽子えぼしの上からかける緒。烏帽子掛。

頂頭掛

⇒ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】

ちょうしんせい‐ざんがい【超新星残骸】テウ‥

超新星が爆発して星間物質と衝突した結果、形成される高温のガス雲。強い電波やX線を放出している。

⇒ちょう‐しんせい【超新星】

ちょうじん‐てき【超人的】テウ‥

普通の人よりもひときわすぐれたさま。

⇒ちょう‐じん【超人】

ちょう‐しんりがく【超心理学】テウ‥

自然法則に合致しないと思われる精神現象を対象とする心理学の一分野。テレパシーまたはいわゆる第六感、念力、未来の現象の予知などを扱う。

ちょうしん‐るこつ【彫心鏤骨】テウ‥

(心にきざみ骨にちりばめる意)苦心すること。詩文などを非常に骨を折り心を砕いてみがきあげること。

⇒ちょう‐しん【彫心】

ちょう・す【牒す】テフ‥

〔自サ変〕

回状をまわす。通牒する。平家物語4「以て―・す」

ちょう・す【嘲す】テウ‥

〔他サ変〕

あざける。馬鹿にする。東海道中膝栗毛4「こいつおいらを―・しやアがる」

ちょう・す【潮す】テウ‥

〔他サ変〕

おもてに表す。さす。多く「紅こうを潮す」の形で顔を赤らめる意に用いる。

ちょう・す【諜す】テフ‥

〔他サ変〕

ひそかに事情をさぐる。様子をうかがう。

ちょう・す【寵す】

〔他サ変〕

かわいがる。いつくしむ。

ちょうず【手水】テウヅ

(テミズの音便)

①手・顔などを洗う水。

②社寺など参拝の前に、手・顔を洗い清めること。

③厠かわや。また、厠に行くこと。

④大小便。

⇒ちょうず‐どころ【手水所】

⇒ちょうず‐の‐ま【手水の間】

⇒ちょうず‐ば【手水場】

⇒ちょうず‐ばち【手水鉢】

⇒ちょうず‐ばん【手水番】

⇒ちょうず‐や【手水舎】

⇒ちょうず‐ゆ【手水湯】

ちょう・ず【打ず】チヤウ‥

〔他サ変〕

うつ。たたく。なぐる。うちこらす。竹取物語「血の流るるまで―・ぜ(一説には「調ぜ」とする)させ給ふ」

ちょう・ず【貼ず】テフ‥

〔他サ変〕

糊のりではりつける。

ちょう・ず【調ず】テウ‥

〔他サ変〕

①とりしらべる。吟味する。枕草子9「この翁丸打ち―・じて(一説には「懲じて」とする)、犬島へつかはせ」

②ととのえる。こしらえる。後撰和歌集別「扇―・じて歌絵に書かせ侍りける」

③調伏ちょうぶくする。枕草子25「もののけ―・ずとて」

④調理する。太平記20「只庖人の肉味を―・ずるに異ならず」

ちょう・ず【懲ず】

〔他サ変〕

こらす。こりさせる。落窪物語2「我が妻を―・ぜ(「調ぜ・打ぜ」とする説もある)しぞかし」

ちょう‐すい【凋衰】テウ‥

しぼみおとろえること。

ちょう‐すい【潮水】テウ‥

海の水。しおみず。うしお。

ちょう‐すいろ【長水路】チヤウ‥

プールのコースの長さが50メートル以上のもの。↔短水路

ちょうず‐かけ【頂頭掛】チヤウヅ‥

烏帽子えぼしの上からかける緒。烏帽子掛。

頂頭掛

ちょう‐すごう【趙子昂】テウ‥ガウ

元の文人。名は孟頫もうふ、号は松雪道人。湖州(浙江呉興)の人。宋の宗室の末裔。経世の学に通じ、書画・詩文をよくし、殊に元代文人画の開拓者。著「尚書注」「松雪斎集」。(1254〜1322)

ちょうず‐どころ【手水所】テウヅ‥

神仏を拝む時、手水をつかう所。みたらし。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐の‐ま【手水の間】テウヅ‥

清涼殿の西廂、朝餉間あさがれいのまに北接し、天皇が手水を用いた所。御手水の間。→清涼殿(図)。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ば【手水場】テウヅ‥

①厠かわやの傍の手を洗う所。手洗場。

②便所。はばかり。かわや。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばち【手水鉢】テウヅ‥

手水1を入れておく鉢。伊藤左千夫、隣の嫁「省作は―へ水を持つてきて」

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばん【手水番】テウヅ‥

江戸幕府の職名の一つ。手水場に勤務する者。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐や【手水舎】テウヅ‥

手水所の建物。水屋。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ゆ【手水湯】テウヅ‥

手水に用いる湯。

⇒ちょうず【手水】

ちょう・する【弔する】テウ‥

〔他サ変〕[文]弔す(サ変)

とむらう。人の死を悲しんで遺族を慰める。「友の死を―・する」

ちょう・する【朝する】テウ‥

〔自サ変〕[文]朝す(サ変)

①朝廷に参る。参内する。

②朝貢する。太平記4「悉く―・せずといふことあるべからず」

③河水が海に流れ注ぐ。朝宗ちょうそうする。文華秀麗集「蒼海ながく―・する潮を」

④向かっていく。至る。「大声天に―・す」

ちょう・する【徴する】

〔他サ変〕[文]徴す(サ変)

①召す。呼び出す。「兵を―・する」

②取り立てる。「税を―・する」

③求める。要求する。「意見を―・する」

④証拠を求める。見比べて考える。「歴史に―・して」

ちょう・ずる【長ずる】チヤウ‥

〔自サ変〕[文]長ず(サ変)

①としうえである。太平記5「その中に年―・ぜるを先達に作り立て」

②成長する。「―・ずるに及んで」

③すぐれる。まさる。巧みになる。「一芸に―・ずる」

④甚だしく好む。夢中になっておぼれる。義経記5「酒に―・じたる男」

⑤たけなわである。狂言、寝音曲「定めて都でも御酒宴―・じた上で、いづれも謡はせらるる謡」

ちょう‐せ【超世】テウ‥

(チョウセイとも)世にすぐれ出ること。

⇒ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】

ちょう‐せい【町制】チヤウ‥

地方公共団体としての町の構成・機関および権限などに関する制度。→町村制

ちょう‐せい【町政】チヤウ‥

地方公共団体としての町の政治・行政。

ちょう‐せい【長生】チヤウ‥

長命を保つこと。ながいき。

⇒ちょうせい‐きゅうし【長生久視】

⇒ちょうせい‐ち【長生地】

ちょう‐せい【長征】チヤウ‥

①長い道程にわたって遠征すること。

②1934年10月、中国共産党が、国民党軍の包囲攻撃下で江西省瑞金の根拠地を放棄し、国民党軍と戦いながら、福建・広東・広西・貴州・雲南・四川などの各省を経て、翌年陝西省北部に到着するまで約1万2500キロメートルにわたる大行軍をしたこと。西遷・大西遷ともいう。

③中国の衛星打上げ用ロケット。

ちょう‐せい【長逝】チヤウ‥

永久に逝ゆいてかえらぬこと。死ぬこと。永眠。

ちょうせい【長勢】チヤウ‥

平安中期の仏師。円派の祖。定朝じょうちょうの弟子。師の没後、法勝寺などの造仏を担当し、仏師として初めて法印の位を授けられた。1064年(康平7)作の広隆寺十二神将像が現存。(1010〜1091)

ちょう‐せい【頂生】チヤウ‥

①いただきに生えること。

②茎の頂端に生ずること。「―花」↔側生

ちょう‐せい【鳥声】テウ‥

とりのなきごえ。

ちょう‐せい【朝政】テウ‥

朝廷の政治。あさまつりごと。

ちょう‐せい【超世】テウ‥

⇒ちょうせ

ちょう‐せい【澄清】

空がくもりなく晴れわたっていること。また、世の中が清らかで治まっていること。

ちょう‐せい【潮声】テウ‥

潮流の音。海の波の音。

ちょう‐せい【潮勢】テウ‥

①潮流のいきおい。海水のいきおい。

②世のなりゆき。時勢の傾向。風潮。

ちょう‐せい【調性】テウ‥

(tonality)音楽に用いられる和声や旋律などの音が或る一つの音(主音・主和音)を中心に統一的にまとまりを形成している音組織。特に、近代西洋音楽の和声に関していう。

ちょう‐せい【調製】テウ‥

①注文に合わせてこしらえること。

②〔法〕帳簿・台帳などを作成すること。

ちょう‐せい【調整】テウ‥

調子をととのえ過不足をなくし、程よくすること。「意見の―をはかる」「音量を―する」

⇒ちょうせい‐き【調整器】

⇒ちょうせい‐すいとう【調整水塔】

⇒ちょうせい‐ち【調整池】

⇒ちょうせい‐ねんきん【調整年金】

⇒ちょうせい‐ほかん【調整保管】

⇒ちょうせい‐らん【調整卵】

ちょう‐ぜい【町税】チヤウ‥

「市町村税」参照。

ちょう‐ぜい【徴税】

租税を徴収すること。

ちょうせい‐き【調整器】テウ‥

〔生〕受容器で生じた刺激を効果器へ伝達する器官の総称。事実上は中枢神経系を示すが、内分泌系も含む。伝導器。→中枢神経系。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐きゅうし【長生久視】チヤウ‥キウ‥

[老子第59章]ながいき。長命。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐すいとう【調整水塔】テウ‥タフ

サージ‐タンクの訳語。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ち【長生地】チヤウ‥

朝廷が鳥獣虫魚などの殺生を禁制した地域。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐ち【調整池】テウ‥

貯水池・浄水場などで、水位および送水量の調整をするために水を貯えておく池。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐でん【長生殿】チヤウ‥

①唐代の宮殿の名。華清宮の一つで、太宗が驪山りざんに設けた離宮。玄宗が楊貴妃を伴って来訪したことで有名。

②清代の有名な戯曲。洪昇作。50幕。玄宗と楊貴妃の愛情を主題とする。

③干菓子の一つ。長方形の紅白の落雁で、金沢市の名物。

ちょうせい‐ねんきん【調整年金】テウ‥

厚生年金基金制度の通称。企業年金の一種。公的年金である老齢厚生年金の運営を企業が代行する制度。積立金運用の外部委託、企業独自の上積給付などの法的義務がある。1966年発足。→適格退職年金。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ほかん【調整保管】テウ‥クワン

農水産物が大量に生産・漁獲され産地価格が急落したとき、国や関係団体が買い取り、一定期間の保管後に販売すること。また、そのような事業。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐らん【調整卵】テウ‥

〔生〕(→)調節卵に同じ。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょう‐せき【長石】チヤウ‥

アルミニウム・ナトリウム・カルシウム・カリウムなどを含む珪酸塩鉱物の一群。多くは単斜晶系または三斜晶系に属し、ガラス光沢をもち、色は白または灰・淡紅・淡褐・緑など。火成岩の主要成分の一つ。アルカリ分とケイ酸の一部を失い、水分を吸収して陶土になるから窯業原料として利用される。〈本草和名〉

ちょう‐せき【鳥跡】テウ‥

①鳥の足跡。

②(中国で黄帝の時、蒼頡そうけつが鳥の足跡を見て文字を作ったという古伝説による)漢字の異称。とりのあと。

ちょう‐せき【朝夕】テウ‥

①あさとゆうべ。あさばん。

②明けても暮れても。いつも。毎日。

③あさばんの食事。

④⇒ちょうじゃく。

⇒ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】

ちょう‐せき【腸石】チヤウ‥

〔医〕(→)糞石1に同じ。

ちょう‐せき【潮汐】テウ‥

(「潮」はあさしお、「汐」はゆうしお)月および太陽の引力によって起こる海面の周期的昇降、すなわち、しおの干満をいう。普通1日2回の干満があり、満潮から次の満潮までに要する時間(周期)は約半日。1日の干満の差(潮差)は月齢によってほぼ半月周期で変化し、朔望の頃最大(大潮)、上下弦の頃最小(小潮)となる。潮差は地形や海深の影響を受けて場所によって異なる。

⇒ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】

⇒ちょうせき‐ひょう【潮汐表】

ちょうせき‐そとば【町石卒塔婆】チヤウ‥

寺院の参道に1町ごとに建てられた標石。五輪塔形式のものが多く、下部の地輪を長く柱状にし、上部に梵字を、その下に距離数・施主・建立の年月日などを彫る。鎌倉時代から建てられ、高野山のものが有名。町石ちょういし。町卒塔婆。

町石卒塔婆

ちょう‐すごう【趙子昂】テウ‥ガウ

元の文人。名は孟頫もうふ、号は松雪道人。湖州(浙江呉興)の人。宋の宗室の末裔。経世の学に通じ、書画・詩文をよくし、殊に元代文人画の開拓者。著「尚書注」「松雪斎集」。(1254〜1322)

ちょうず‐どころ【手水所】テウヅ‥

神仏を拝む時、手水をつかう所。みたらし。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐の‐ま【手水の間】テウヅ‥

清涼殿の西廂、朝餉間あさがれいのまに北接し、天皇が手水を用いた所。御手水の間。→清涼殿(図)。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ば【手水場】テウヅ‥

①厠かわやの傍の手を洗う所。手洗場。

②便所。はばかり。かわや。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばち【手水鉢】テウヅ‥

手水1を入れておく鉢。伊藤左千夫、隣の嫁「省作は―へ水を持つてきて」

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ばん【手水番】テウヅ‥

江戸幕府の職名の一つ。手水場に勤務する者。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐や【手水舎】テウヅ‥

手水所の建物。水屋。

⇒ちょうず【手水】

ちょうず‐ゆ【手水湯】テウヅ‥

手水に用いる湯。

⇒ちょうず【手水】

ちょう・する【弔する】テウ‥

〔他サ変〕[文]弔す(サ変)

とむらう。人の死を悲しんで遺族を慰める。「友の死を―・する」

ちょう・する【朝する】テウ‥

〔自サ変〕[文]朝す(サ変)

①朝廷に参る。参内する。

②朝貢する。太平記4「悉く―・せずといふことあるべからず」

③河水が海に流れ注ぐ。朝宗ちょうそうする。文華秀麗集「蒼海ながく―・する潮を」

④向かっていく。至る。「大声天に―・す」

ちょう・する【徴する】

〔他サ変〕[文]徴す(サ変)

①召す。呼び出す。「兵を―・する」

②取り立てる。「税を―・する」

③求める。要求する。「意見を―・する」

④証拠を求める。見比べて考える。「歴史に―・して」

ちょう・ずる【長ずる】チヤウ‥

〔自サ変〕[文]長ず(サ変)

①としうえである。太平記5「その中に年―・ぜるを先達に作り立て」

②成長する。「―・ずるに及んで」

③すぐれる。まさる。巧みになる。「一芸に―・ずる」

④甚だしく好む。夢中になっておぼれる。義経記5「酒に―・じたる男」

⑤たけなわである。狂言、寝音曲「定めて都でも御酒宴―・じた上で、いづれも謡はせらるる謡」

ちょう‐せ【超世】テウ‥

(チョウセイとも)世にすぐれ出ること。

⇒ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】

ちょう‐せい【町制】チヤウ‥

地方公共団体としての町の構成・機関および権限などに関する制度。→町村制

ちょう‐せい【町政】チヤウ‥

地方公共団体としての町の政治・行政。

ちょう‐せい【長生】チヤウ‥

長命を保つこと。ながいき。

⇒ちょうせい‐きゅうし【長生久視】

⇒ちょうせい‐ち【長生地】

ちょう‐せい【長征】チヤウ‥

①長い道程にわたって遠征すること。

②1934年10月、中国共産党が、国民党軍の包囲攻撃下で江西省瑞金の根拠地を放棄し、国民党軍と戦いながら、福建・広東・広西・貴州・雲南・四川などの各省を経て、翌年陝西省北部に到着するまで約1万2500キロメートルにわたる大行軍をしたこと。西遷・大西遷ともいう。

③中国の衛星打上げ用ロケット。

ちょう‐せい【長逝】チヤウ‥

永久に逝ゆいてかえらぬこと。死ぬこと。永眠。

ちょうせい【長勢】チヤウ‥

平安中期の仏師。円派の祖。定朝じょうちょうの弟子。師の没後、法勝寺などの造仏を担当し、仏師として初めて法印の位を授けられた。1064年(康平7)作の広隆寺十二神将像が現存。(1010〜1091)

ちょう‐せい【頂生】チヤウ‥

①いただきに生えること。

②茎の頂端に生ずること。「―花」↔側生

ちょう‐せい【鳥声】テウ‥

とりのなきごえ。

ちょう‐せい【朝政】テウ‥

朝廷の政治。あさまつりごと。

ちょう‐せい【超世】テウ‥

⇒ちょうせ

ちょう‐せい【澄清】

空がくもりなく晴れわたっていること。また、世の中が清らかで治まっていること。

ちょう‐せい【潮声】テウ‥

潮流の音。海の波の音。

ちょう‐せい【潮勢】テウ‥

①潮流のいきおい。海水のいきおい。

②世のなりゆき。時勢の傾向。風潮。

ちょう‐せい【調性】テウ‥

(tonality)音楽に用いられる和声や旋律などの音が或る一つの音(主音・主和音)を中心に統一的にまとまりを形成している音組織。特に、近代西洋音楽の和声に関していう。

ちょう‐せい【調製】テウ‥

①注文に合わせてこしらえること。

②〔法〕帳簿・台帳などを作成すること。

ちょう‐せい【調整】テウ‥

調子をととのえ過不足をなくし、程よくすること。「意見の―をはかる」「音量を―する」

⇒ちょうせい‐き【調整器】

⇒ちょうせい‐すいとう【調整水塔】

⇒ちょうせい‐ち【調整池】

⇒ちょうせい‐ねんきん【調整年金】

⇒ちょうせい‐ほかん【調整保管】

⇒ちょうせい‐らん【調整卵】

ちょう‐ぜい【町税】チヤウ‥

「市町村税」参照。

ちょう‐ぜい【徴税】

租税を徴収すること。

ちょうせい‐き【調整器】テウ‥

〔生〕受容器で生じた刺激を効果器へ伝達する器官の総称。事実上は中枢神経系を示すが、内分泌系も含む。伝導器。→中枢神経系。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐きゅうし【長生久視】チヤウ‥キウ‥

[老子第59章]ながいき。長命。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐すいとう【調整水塔】テウ‥タフ

サージ‐タンクの訳語。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ち【長生地】チヤウ‥

朝廷が鳥獣虫魚などの殺生を禁制した地域。

⇒ちょう‐せい【長生】

ちょうせい‐ち【調整池】テウ‥

貯水池・浄水場などで、水位および送水量の調整をするために水を貯えておく池。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐でん【長生殿】チヤウ‥

①唐代の宮殿の名。華清宮の一つで、太宗が驪山りざんに設けた離宮。玄宗が楊貴妃を伴って来訪したことで有名。

②清代の有名な戯曲。洪昇作。50幕。玄宗と楊貴妃の愛情を主題とする。

③干菓子の一つ。長方形の紅白の落雁で、金沢市の名物。

ちょうせい‐ねんきん【調整年金】テウ‥

厚生年金基金制度の通称。企業年金の一種。公的年金である老齢厚生年金の運営を企業が代行する制度。積立金運用の外部委託、企業独自の上積給付などの法的義務がある。1966年発足。→適格退職年金。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐ほかん【調整保管】テウ‥クワン

農水産物が大量に生産・漁獲され産地価格が急落したとき、国や関係団体が買い取り、一定期間の保管後に販売すること。また、そのような事業。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょうせい‐らん【調整卵】テウ‥

〔生〕(→)調節卵に同じ。

⇒ちょう‐せい【調整】

ちょう‐せき【長石】チヤウ‥

アルミニウム・ナトリウム・カルシウム・カリウムなどを含む珪酸塩鉱物の一群。多くは単斜晶系または三斜晶系に属し、ガラス光沢をもち、色は白または灰・淡紅・淡褐・緑など。火成岩の主要成分の一つ。アルカリ分とケイ酸の一部を失い、水分を吸収して陶土になるから窯業原料として利用される。〈本草和名〉

ちょう‐せき【鳥跡】テウ‥

①鳥の足跡。

②(中国で黄帝の時、蒼頡そうけつが鳥の足跡を見て文字を作ったという古伝説による)漢字の異称。とりのあと。

ちょう‐せき【朝夕】テウ‥

①あさとゆうべ。あさばん。

②明けても暮れても。いつも。毎日。

③あさばんの食事。

④⇒ちょうじゃく。

⇒ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】

ちょう‐せき【腸石】チヤウ‥

〔医〕(→)糞石1に同じ。

ちょう‐せき【潮汐】テウ‥

(「潮」はあさしお、「汐」はゆうしお)月および太陽の引力によって起こる海面の周期的昇降、すなわち、しおの干満をいう。普通1日2回の干満があり、満潮から次の満潮までに要する時間(周期)は約半日。1日の干満の差(潮差)は月齢によってほぼ半月周期で変化し、朔望の頃最大(大潮)、上下弦の頃最小(小潮)となる。潮差は地形や海深の影響を受けて場所によって異なる。

⇒ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】

⇒ちょうせき‐ひょう【潮汐表】

ちょうせき‐そとば【町石卒塔婆】チヤウ‥

寺院の参道に1町ごとに建てられた標石。五輪塔形式のものが多く、下部の地輪を長く柱状にし、上部に梵字を、その下に距離数・施主・建立の年月日などを彫る。鎌倉時代から建てられ、高野山のものが有名。町石ちょういし。町卒塔婆。

町石卒塔婆

ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】テウ‥

炊事の煙。その日の暮し。

⇒ちょう‐せき【朝夕】

ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】テウ‥

(→)潮力発電に同じ。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょうせき‐ひょう【潮汐表】テウ‥ヘウ

各地の潮汐を推算して表にしたもの。潮位表。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょう‐せつ【調節】テウ‥

①ほどよくととのえること。ととのえてほどよくなること。つりあいのとれるようにすること。「椅子の高さを―する」「自動温度―装置」

②〔心〕(accommodation)自己を外界の状況に適合するように変化させる過程。ピアジェの用語。↔同化。

⇒ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】

⇒ちょうせつ‐らん【調節卵】

ちょう‐ぜつ【長舌】チヤウ‥

①長い舌。

②ながながとしゃべること。長広舌。保元物語「―とは、いふ事多くしてわざはひをなすなり」

③口先で人にへつらいこびること。

⇒ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】

ちょう‐ぜつ【超絶】テウ‥

①他よりとびぬけてすぐれること。

②〔哲〕(→)超越2㋒に同じ。

⇒ちょうぜつ‐ろん【超絶論】

ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】テウ‥ヰ‥

他の遺伝子の発現を調節する働きをもつ蛋白質のアミノ酸配列を決めている遺伝子。構造遺伝子と対比される。

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】チヤウ‥

かげで舌を出して笑うこと。

⇒ちょう‐ぜつ【長舌】

ちょうせつ‐らん【調節卵】テウ‥

多細胞動物の卵割初期の割球を実験的に分離しても、そのままでほぼ完全に近い形態をもった胚を形成するような卵の総称。調整卵。↔モザイク卵

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐ろん【超絶論】テウ‥

(→)超越主義に同じ。

⇒ちょう‐ぜつ【超絶】

ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】テウ‥グワン

〔仏〕(他の諸仏・菩薩の悲願にくらべて超絶しているからいう)阿弥陀の四十八願。またはその中心である第十八願。超世願。

⇒ちょう‐せ【超世】

ちょう‐せん【丁銭】チヤウ‥

(→)丁百銭ちょうびゃくせんに同じ。調銭。

ちょう‐せん【庁宣】チヤウ‥

①検非違使庁けびいしちょうの発する公文。

②院庁いんのちょうから下す公文。

③国司の庁から下す公文。

ちょう‐せん【挑戦】テウ‥

たたかいをいどむこと。「世界記録に―する」

⇒ちょうせん‐じょう【挑戦状】

ちょう‐せん【重選】

かさねて選ばれること。

ちょう‐せん【張先】チヤウ‥

北宋の詞人。字は子野。烏程(浙江省湖州)の人。晩年は官を辞し、山水に遊んで送った。小令や慢詞をよくした。著「安陸集」。(990〜1078)

ちょう‐せん【彫鐫】テウ‥

ほりきざむこと。彫刻。

ちょうせん【朝鮮】テウ‥

(Chosŏn; Korea)アジア大陸東部の大半島。南北に細長く突出し、南は朝鮮海峡を挟んで日本に対し、北は鴨緑江・豆満江を隔てて中国東北部およびシベリアに接している。面積22万平方キロメートル。ほぼ単一の朝鮮民族が住む。檀君・箕氏きし神話に反映される古朝鮮の時代の後、前2世紀初め衛氏朝鮮となったが、前108年漢の武帝はこれを滅ぼし、楽浪・臨屯・真番・玄

ちょうせき‐の‐けむり【朝夕の煙】テウ‥

炊事の煙。その日の暮し。

⇒ちょう‐せき【朝夕】

ちょうせき‐はつでん【潮汐発電】テウ‥

(→)潮力発電に同じ。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょうせき‐ひょう【潮汐表】テウ‥ヘウ

各地の潮汐を推算して表にしたもの。潮位表。

⇒ちょう‐せき【潮汐】

ちょう‐せつ【調節】テウ‥

①ほどよくととのえること。ととのえてほどよくなること。つりあいのとれるようにすること。「椅子の高さを―する」「自動温度―装置」

②〔心〕(accommodation)自己を外界の状況に適合するように変化させる過程。ピアジェの用語。↔同化。

⇒ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】

⇒ちょうせつ‐らん【調節卵】

ちょう‐ぜつ【長舌】チヤウ‥

①長い舌。

②ながながとしゃべること。長広舌。保元物語「―とは、いふ事多くしてわざはひをなすなり」

③口先で人にへつらいこびること。

⇒ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】

ちょう‐ぜつ【超絶】テウ‥

①他よりとびぬけてすぐれること。

②〔哲〕(→)超越2㋒に同じ。

⇒ちょうぜつ‐ろん【超絶論】

ちょうせつ‐いでんし【調節遺伝子】テウ‥ヰ‥

他の遺伝子の発現を調節する働きをもつ蛋白質のアミノ酸配列を決めている遺伝子。構造遺伝子と対比される。

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐さんずん【長舌三寸】チヤウ‥

かげで舌を出して笑うこと。

⇒ちょう‐ぜつ【長舌】

ちょうせつ‐らん【調節卵】テウ‥

多細胞動物の卵割初期の割球を実験的に分離しても、そのままでほぼ完全に近い形態をもった胚を形成するような卵の総称。調整卵。↔モザイク卵

⇒ちょう‐せつ【調節】

ちょうぜつ‐ろん【超絶論】テウ‥

(→)超越主義に同じ。

⇒ちょう‐ぜつ【超絶】

ちょうせ‐の‐ひがん【超世の悲願】テウ‥グワン

〔仏〕(他の諸仏・菩薩の悲願にくらべて超絶しているからいう)阿弥陀の四十八願。またはその中心である第十八願。超世願。

⇒ちょう‐せ【超世】

ちょう‐せん【丁銭】チヤウ‥

(→)丁百銭ちょうびゃくせんに同じ。調銭。

ちょう‐せん【庁宣】チヤウ‥

①検非違使庁けびいしちょうの発する公文。

②院庁いんのちょうから下す公文。

③国司の庁から下す公文。

ちょう‐せん【挑戦】テウ‥

たたかいをいどむこと。「世界記録に―する」

⇒ちょうせん‐じょう【挑戦状】

ちょう‐せん【重選】

かさねて選ばれること。

ちょう‐せん【張先】チヤウ‥

北宋の詞人。字は子野。烏程(浙江省湖州)の人。晩年は官を辞し、山水に遊んで送った。小令や慢詞をよくした。著「安陸集」。(990〜1078)

ちょう‐せん【彫鐫】テウ‥

ほりきざむこと。彫刻。

ちょうせん【朝鮮】テウ‥

(Chosŏn; Korea)アジア大陸東部の大半島。南北に細長く突出し、南は朝鮮海峡を挟んで日本に対し、北は鴨緑江・豆満江を隔てて中国東北部およびシベリアに接している。面積22万平方キロメートル。ほぼ単一の朝鮮民族が住む。檀君・箕氏きし神話に反映される古朝鮮の時代の後、前2世紀初め衛氏朝鮮となったが、前108年漢の武帝はこれを滅ぼし、楽浪・臨屯・真番・玄 の四郡をおいた。南部には韓族がおり馬韓・弁韓・辰韓(いわゆる三韓)の三部数十国に分かれていた。4世紀中ごろ高句麗・新羅・百済・伽耶が対立、7世紀に至り新羅が統一、10〜14世紀は高麗、14世紀以降は李氏朝鮮がこれをつぎ、いずれも中国に朝貢。のち日清・日露戦争によって日本が植民地化を進め、1910年日本に併合された(韓国併合)が、日本の敗戦により解放。北緯38度線を境に、48年8月南部に大韓民国が、9月北部に朝鮮民主主義人民共和国が成立。朝鮮の異称・雅号として青丘・鶏林・海東・槿域などがある。

朝鮮の行政区分

の四郡をおいた。南部には韓族がおり馬韓・弁韓・辰韓(いわゆる三韓)の三部数十国に分かれていた。4世紀中ごろ高句麗・新羅・百済・伽耶が対立、7世紀に至り新羅が統一、10〜14世紀は高麗、14世紀以降は李氏朝鮮がこれをつぎ、いずれも中国に朝貢。のち日清・日露戦争によって日本が植民地化を進め、1910年日本に併合された(韓国併合)が、日本の敗戦により解放。北緯38度線を境に、48年8月南部に大韓民国が、9月北部に朝鮮民主主義人民共和国が成立。朝鮮の異称・雅号として青丘・鶏林・海東・槿域などがある。

朝鮮の行政区分

⇒ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】

⇒ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】

⇒ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】

⇒ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】

⇒ちょうせん‐うし【朝鮮牛】

⇒ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】

⇒ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】

⇒ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】

⇒ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】

⇒ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】

⇒ちょうせん‐ご【朝鮮語】

⇒ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】

⇒ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】

⇒ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】

⇒ちょうせん‐しば【朝鮮芝】

⇒ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】

⇒ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】

⇒ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】

⇒ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】

⇒ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】

⇒ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】

⇒ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】

⇒ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】

⇒ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】

⇒ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】

⇒ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】

⇒ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】

⇒ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】

⇒ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】

⇒ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】

⇒ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】

⇒ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】

⇒ちょうせん‐ふく【朝鮮服】

⇒ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】

⇒ちょうせん‐まつ【朝鮮松】

⇒ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】

⇒ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】

⇒ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】

⇒ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】

⇒ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】

⇒ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】

ちょう‐せん【腸腺】チヤウ‥

小腸および大腸の粘膜に分布し、腸液を分泌する管状の分泌腺。

ちょう‐せん【腸線】チヤウ‥

(Katgut ドイツ)羊・豚などの腸から作った糸または紐。外科手術の縫合糸などに使用。→ガット(gut)

ちょう‐せん【澄泉】

澄すんだ水の泉。清泉。

ちょう‐せん【調銭】テウ‥

①調みつぎとして官に納める銭。

②丁銭に同じ。→丁百銭

ちょう‐ぜん【兆前】テウ‥

きざしのまだ現れないうち。

ちょう‐ぜん【長髯】チヤウ‥

長いほおひげ。

ちょう‐ぜん【悵然】チヤウ‥

失意や絶望に悲しみ嘆くさま。恨み嘆くさま。「―たる思い」「―として言葉もない」

ちょう‐ぜん【超然】テウ‥

①かけはなれているさま。高くこえぬきんでるさま。

②世俗にこだわらず、そこから抜け出ているさま。「―とした生活態度」

⇒ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】

⇒ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】

ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】テウ‥ガホ

ナス科の一年草。熱帯アジア原産。高さ約1メートル。秋、葉腋に淡紫色または白色の朝顔型の花を開き、果実はとげを密生した楕円形で上向きにつく。種子は黒く、多数。全草、特に種子に猛毒があり、スコポラミン・アトロピンなどの原料となる。乾した葉は生薬の曼陀羅葉で、鎮痙薬・喘息煙草の原料とする。曼陀羅華まんだらげ。→洋種朝鮮朝顔。

ちょうせんあさがお

⇒ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】

⇒ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】

⇒ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】

⇒ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】

⇒ちょうせん‐うし【朝鮮牛】

⇒ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】

⇒ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】

⇒ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】

⇒ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】

⇒ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】

⇒ちょうせん‐ご【朝鮮語】

⇒ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】

⇒ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】

⇒ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】

⇒ちょうせん‐しば【朝鮮芝】

⇒ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】

⇒ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】

⇒ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】

⇒ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】

⇒ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】

⇒ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】

⇒ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】

⇒ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】

⇒ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】

⇒ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】

⇒ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】

⇒ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】

⇒ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】

⇒ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】

⇒ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】

⇒ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】

⇒ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】

⇒ちょうせん‐ふく【朝鮮服】

⇒ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】

⇒ちょうせん‐まつ【朝鮮松】

⇒ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】

⇒ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】

⇒ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】

⇒ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】

⇒ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】

⇒ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】

ちょう‐せん【腸腺】チヤウ‥

小腸および大腸の粘膜に分布し、腸液を分泌する管状の分泌腺。

ちょう‐せん【腸線】チヤウ‥

(Katgut ドイツ)羊・豚などの腸から作った糸または紐。外科手術の縫合糸などに使用。→ガット(gut)

ちょう‐せん【澄泉】

澄すんだ水の泉。清泉。

ちょう‐せん【調銭】テウ‥

①調みつぎとして官に納める銭。

②丁銭に同じ。→丁百銭

ちょう‐ぜん【兆前】テウ‥

きざしのまだ現れないうち。

ちょう‐ぜん【長髯】チヤウ‥

長いほおひげ。

ちょう‐ぜん【悵然】チヤウ‥

失意や絶望に悲しみ嘆くさま。恨み嘆くさま。「―たる思い」「―として言葉もない」

ちょう‐ぜん【超然】テウ‥

①かけはなれているさま。高くこえぬきんでるさま。

②世俗にこだわらず、そこから抜け出ているさま。「―とした生活態度」

⇒ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】

⇒ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】

ちょうせん‐あさがお【朝鮮朝顔】テウ‥ガホ

ナス科の一年草。熱帯アジア原産。高さ約1メートル。秋、葉腋に淡紫色または白色の朝顔型の花を開き、果実はとげを密生した楕円形で上向きにつく。種子は黒く、多数。全草、特に種子に猛毒があり、スコポラミン・アトロピンなどの原料となる。乾した葉は生薬の曼陀羅葉で、鎮痙薬・喘息煙草の原料とする。曼陀羅華まんだらげ。→洋種朝鮮朝顔。

ちょうせんあさがお

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】テウ‥

(朝鮮の原産ではない)アーティチョークの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】テウ‥

糯米もちごめ粉を煮て糊状にし水飴・砂糖を加えて凝固させた飴菓子。熊本県の名産。天正(1573〜1592)年間に長生飴の名で作られ、のちに文禄の役で加藤清正が戦場に携行したという。

朝鮮飴

撮影:関戸 勇

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あざみ【朝鮮薊】テウ‥

(朝鮮の原産ではない)アーティチョークの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐あめ【朝鮮飴】テウ‥

糯米もちごめ粉を煮て糊状にし水飴・砂糖を加えて凝固させた飴菓子。熊本県の名産。天正(1573〜1592)年間に長生飴の名で作られ、のちに文禄の役で加藤清正が戦場に携行したという。

朝鮮飴

撮影:関戸 勇

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】テウ‥ウグヒス

①朝鮮に産するウグイスの一亜種。日本のウグイスよりも大きい。

②コウライウグイスの俗称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うし【朝鮮牛】テウ‥

牛の一品種。朝鮮半島の原産。毛色は赤褐色。役用。韓牛。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】テウ‥ワウテウ

李朝2の別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】テウ‥ケフ

朝鮮半島と対馬との間にあり、日本海と東シナ海とを結ぶ海峡。対馬の北端と朝鮮の釜山間約50キロメートル。対馬海峡西水道。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】テウ‥

(朝鮮に多くすむからいう)カササギの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】テウ‥

古唐津の一種。器の表面に、飴色釉と藁灰の白釉とを掛け分けたもの。製品は水指・花生・徳利など。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】テウ‥カウ

日本領有時代の朝鮮における中央銀行。1911年(明治44)京城府に設立。朝鮮・中国東北部方面における日本の金融活動の中心。45年10月閉鎖。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ご【朝鮮語】テウ‥

(Korean)朝鮮民族の言語。膠着こうちゃく語で、母音調和の現象が著しい。文法は日本語とよく似ている。系統は明らかではない。大韓民国では韓国語という。→ハングル。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐せんこう【腸穿孔】チヤウ‥

腸壁に孔があき、腸内容が腹腔に漏れる病態。急性虫垂炎・潰瘍性疾患などに伴い、急性腹膜炎を起こす。

ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】テウ‥

マツブサ科の落葉蔓性低木。山地に自生。葉は楕円形、長さ約7センチメートル。雌雄異株。夏季、帯黄白色の芳香ある花を開き、秋、鮮紅色の果実を穂状につける。果実を乾したものが漢方生薬の五味子で、強壮・鎮咳・収斂・止瀉薬とする。五味子。

チョウセンゴミシ

提供:OPO

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うぐいす【朝鮮鶯】テウ‥ウグヒス

①朝鮮に産するウグイスの一亜種。日本のウグイスよりも大きい。

②コウライウグイスの俗称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐うし【朝鮮牛】テウ‥

牛の一品種。朝鮮半島の原産。毛色は赤褐色。役用。韓牛。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐おうちょう【朝鮮王朝】テウ‥ワウテウ

李朝2の別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐かいきょう【朝鮮海峡】テウ‥ケフ

朝鮮半島と対馬との間にあり、日本海と東シナ海とを結ぶ海峡。対馬の北端と朝鮮の釜山間約50キロメートル。対馬海峡西水道。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐がらす【朝鮮烏】テウ‥

(朝鮮に多くすむからいう)カササギの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐からつ【朝鮮唐津】テウ‥

古唐津の一種。器の表面に、飴色釉と藁灰の白釉とを掛け分けたもの。製品は水指・花生・徳利など。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぎんこう【朝鮮銀行】テウ‥カウ

日本領有時代の朝鮮における中央銀行。1911年(明治44)京城府に設立。朝鮮・中国東北部方面における日本の金融活動の中心。45年10月閉鎖。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ご【朝鮮語】テウ‥

(Korean)朝鮮民族の言語。膠着こうちゃく語で、母音調和の現象が著しい。文法は日本語とよく似ている。系統は明らかではない。大韓民国では韓国語という。→ハングル。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐せんこう【腸穿孔】チヤウ‥

腸壁に孔があき、腸内容が腹腔に漏れる病態。急性虫垂炎・潰瘍性疾患などに伴い、急性腹膜炎を起こす。

ちょうせん‐ごみし【朝鮮五味子】テウ‥

マツブサ科の落葉蔓性低木。山地に自生。葉は楕円形、長さ約7センチメートル。雌雄異株。夏季、帯黄白色の芳香ある花を開き、秋、鮮紅色の果実を穂状につける。果実を乾したものが漢方生薬の五味子で、強壮・鎮咳・収斂・止瀉薬とする。五味子。

チョウセンゴミシ

提供:OPO

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】テウ‥エフ

マツ科の常緑高木。高さ約30メートル。葉は5葉、長さ約10センチメートル。雌雄同株。球果は褐色・卵状円柱形で大形。種子は大形、無翼で、食用・滋養強壮剤とする。材は建築材・器具材。朝鮮半島が主な生育地だが、日本の亜高山帯にも天然林がある。朝鮮松。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】テウ‥

(→)朝鮮通信使に同じ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しば【朝鮮芝】テウ‥

コウライシバの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】テウ‥

朝鮮特有の酒類。穀類または芋類に水と麹とを加えて甕かめに仕込み、糖化・発酵させて造る。濁酒(マッカリ)、清酒の薬酒(ヤクジュ)、蒸留酒の焼酒(ソジュ)などがある。韓国酒。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】テウ‥

ある物事に関係せず、その外にいて行う主義。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐じゅつ【鳥占術】テウ‥

鳥の動作・鳴き声により吉凶・気象などを判断する占い。

ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】テウ‥

豊臣秀吉の領土的野心による、2度の朝鮮への侵攻。文禄・慶長の役。日本では朝鮮征伐、朝鮮では壬辰・丁酉の倭乱と呼んだ。

㋐文禄の役。秀吉は明国経略の前提として朝鮮の服属を強要したが拒まれ、1592年(文禄1)加藤清正・小西行長を先鋒に兵15万余を朝鮮へ派遣。初めは連戦連勝し、碧蹄館に明の援軍を破るなどしたが、水軍は朝鮮提督李舜臣の軍に大敗、翌年明使沈惟敬しんいけいとの間に和を講じた。

㋑慶長の役。1596年(慶長1)明皇帝からの書に「爾なんじを封じて日本国王となす」とあるのを見て秀吉は激怒し、翌年再び朝鮮に兵を送ったが、遠征軍の士気揚がらず、98年秀吉の死を機に撤退。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】テウ‥

新羅時代から高麗時代にかけて朝鮮で鋳造された、主に青銅製の鐘。竜頭りゅうずには旗挿はたさしと称する円筒があり、鐘身には袈裟襷けさだすきがなく、肩や口辺に唐草模様の帯があり、菩薩や飛天などを陽鋳し、銘は多く銘郭に記す。現在、朝鮮に少なく、日本に多く伝来している。ちょうせんがね。→梵鐘。

朝鮮鐘

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ごよう【朝鮮五葉】テウ‥エフ

マツ科の常緑高木。高さ約30メートル。葉は5葉、長さ約10センチメートル。雌雄同株。球果は褐色・卵状円柱形で大形。種子は大形、無翼で、食用・滋養強壮剤とする。材は建築材・器具材。朝鮮半島が主な生育地だが、日本の亜高山帯にも天然林がある。朝鮮松。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しせつ【朝鮮使節】テウ‥

(→)朝鮮通信使に同じ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しば【朝鮮芝】テウ‥

コウライシバの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しゅ【朝鮮酒】テウ‥

朝鮮特有の酒類。穀類または芋類に水と麹とを加えて甕かめに仕込み、糖化・発酵させて造る。濁酒(マッカリ)、清酒の薬酒(ヤクジュ)、蒸留酒の焼酒(ソジュ)などがある。韓国酒。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐しゅぎ【超然主義】テウ‥

ある物事に関係せず、その外にいて行う主義。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐じゅつ【鳥占術】テウ‥

鳥の動作・鳴き声により吉凶・気象などを判断する占い。

ちょうせん‐しゅっぺい【朝鮮出兵】テウ‥

豊臣秀吉の領土的野心による、2度の朝鮮への侵攻。文禄・慶長の役。日本では朝鮮征伐、朝鮮では壬辰・丁酉の倭乱と呼んだ。

㋐文禄の役。秀吉は明国経略の前提として朝鮮の服属を強要したが拒まれ、1592年(文禄1)加藤清正・小西行長を先鋒に兵15万余を朝鮮へ派遣。初めは連戦連勝し、碧蹄館に明の援軍を破るなどしたが、水軍は朝鮮提督李舜臣の軍に大敗、翌年明使沈惟敬しんいけいとの間に和を講じた。

㋑慶長の役。1596年(慶長1)明皇帝からの書に「爾なんじを封じて日本国王となす」とあるのを見て秀吉は激怒し、翌年再び朝鮮に兵を送ったが、遠征軍の士気揚がらず、98年秀吉の死を機に撤退。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐しょう【朝鮮鐘】テウ‥

新羅時代から高麗時代にかけて朝鮮で鋳造された、主に青銅製の鐘。竜頭りゅうずには旗挿はたさしと称する円筒があり、鐘身には袈裟襷けさだすきがなく、肩や口辺に唐草模様の帯があり、菩薩や飛天などを陽鋳し、銘は多く銘郭に記す。現在、朝鮮に少なく、日本に多く伝来している。ちょうせんがね。→梵鐘。

朝鮮鐘

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐じょう【挑戦状】テウ‥ジヤウ

挑戦する相手にその旨を告知する書状。

⇒ちょう‐せん【挑戦】

ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】テウ‥シヤウ‥

二人用のゲーム。駒は八角形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。敵の王将に当たる駒(漢・楚)を詰めた方が勝ち。チャンギ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】テウ‥

1923年(大正12)9月の関東大震災の際、在日朝鮮人が暴動を起こしたという流言が伝えられ、自警団や軍隊・警察により数千人の朝鮮人が虐殺された事件。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】テウ‥キヤウ‥カウ

日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】テウ‥サウ

大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが、第二次大戦後の米国・ソ連の対立を背景として、1950年6月25日衝突し、それぞれアメリカ軍を主体とする国連軍と中国人民義勇軍の支援のもとに国際紛争にまで発展した戦争。53年7月休戦。朝鮮動乱。

破壊された鉄橋のたもとで北朝鮮軍の動きをさぐる米兵 1950年

提供:毎日新聞社

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐じょう【挑戦状】テウ‥ジヤウ

挑戦する相手にその旨を告知する書状。

⇒ちょう‐せん【挑戦】

ちょうせん‐しょうぎ【朝鮮将棋】テウ‥シヤウ‥

二人用のゲーム。駒は八角形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。敵の王将に当たる駒(漢・楚)を詰めた方が勝ち。チャンギ。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐ぎゃくさつ‐じけん【朝鮮人虐殺事件】テウ‥

1923年(大正12)9月の関東大震災の際、在日朝鮮人が暴動を起こしたという流言が伝えられ、自警団や軍隊・警察により数千人の朝鮮人が虐殺された事件。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせんじん‐きょうせいれんこう【朝鮮人強制連行】テウ‥キヤウ‥カウ

日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐せんそう【朝鮮戦争】テウ‥サウ

大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国とが、第二次大戦後の米国・ソ連の対立を背景として、1950年6月25日衝突し、それぞれアメリカ軍を主体とする国連軍と中国人民義勇軍の支援のもとに国際紛争にまで発展した戦争。53年7月休戦。朝鮮動乱。

破壊された鉄橋のたもとで北朝鮮軍の動きをさぐる米兵 1950年

提供:毎日新聞社

朝鮮戦争

提供:NHK

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】テウ‥

朝鮮総督府の長官。1910年(明治43)設置。任用範囲は当初は陸海軍大将のみ。19年(大正8)から文官にも拡大。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】テウ‥

日本領有当時(1910年以降)、京城(ソウル)におかれ、朝鮮総督を長官とした朝鮮支配のための最高行政官庁。

朝鮮総督府 1935年11月

提供:毎日新聞社

朝鮮戦争

提供:NHK

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとく【朝鮮総督】テウ‥

朝鮮総督府の長官。1910年(明治43)設置。任用範囲は当初は陸海軍大将のみ。19年(大正8)から文官にも拡大。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうとくふ【朝鮮総督府】テウ‥

日本領有当時(1910年以降)、京城(ソウル)におかれ、朝鮮総督を長官とした朝鮮支配のための最高行政官庁。

朝鮮総督府 1935年11月

提供:毎日新聞社

解体作業に入った旧朝鮮総督府 1996年6月

提供:岩波書店

解体作業に入った旧朝鮮総督府 1996年6月

提供:岩波書店

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】テウ‥

在日本朝鮮人総連合会の略称。朝総連。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】テウ‥ガクカウ

在日朝鮮人の運営する大学。1956年設立。68年各種学校として認可。在日本朝鮮人総連合会の指導を受け、朝鮮学校の教員養成などを目的とする。東京都小平市。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】テウ‥タウ‥

朝鮮半島南部および南西部の海。慶尚南道南部海上、全羅南道南部および西部の海上に南海島・珍島など計約1600の島がある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】テウ‥

中世・近世、朝鮮国王の国書を携えて日本に派遣された外交使節団。室町時代には将軍襲職の慶賀や倭寇禁圧要請を名目とした。江戸時代には、1607年(慶長12)から1811年(文化8)まで12回来日(最初の3回は日本へ拉致された朝鮮人送還も兼ねた回答兼刷還使として)、将軍代替わりごとの慶賀の派遣が定例となった。朝鮮使節。朝鮮信使。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】テウ‥トヂ

袋綴じの綴じ穴が、明朝綴じの四つに対して五つのもの。朝鮮本には特大本が多かったからという。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】テウ‥

超然主義に基づき、特定の政党の支持をうけずに組織された内閣。明治・大正前期の内閣の大半。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】テウ‥

韓国の新聞。日本支配期の1920年に創刊。40年に強制廃刊されたが、第二次大戦後復刊、現在韓国で最大部数を発行。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】テウ‥

ウコギ科の多年草。単に人参または高麗人参ともいい、薬用植物として著名。根は肉質で直生し、分岐して色は白い。晩春頃緑白色の小さな五弁花を散形花序に密生、花後扁球形赤色の小果を結ぶ。朝鮮または中国東北部の山林樹下に自生。日本でも栽培。乾かした根を漢方生薬の白参、いったん蒸して乾かした飴色のものを紅参といい、ともに強壮薬として古来有名。

ちょうせんにんじん

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐そうれん【朝鮮総連】テウ‥

在日本朝鮮人総連合会の略称。朝総連。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐だいがっこう【朝鮮大学校】テウ‥ガクカウ

在日朝鮮人の運営する大学。1956年設立。68年各種学校として認可。在日本朝鮮人総連合会の指導を受け、朝鮮学校の教員養成などを目的とする。東京都小平市。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐たとうかい【朝鮮多島海】テウ‥タウ‥

朝鮮半島南部および南西部の海。慶尚南道南部海上、全羅南道南部および西部の海上に南海島・珍島など計約1600の島がある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐つうしんし【朝鮮通信使】テウ‥

中世・近世、朝鮮国王の国書を携えて日本に派遣された外交使節団。室町時代には将軍襲職の慶賀や倭寇禁圧要請を名目とした。江戸時代には、1607年(慶長12)から1811年(文化8)まで12回来日(最初の3回は日本へ拉致された朝鮮人送還も兼ねた回答兼刷還使として)、将軍代替わりごとの慶賀の派遣が定例となった。朝鮮使節。朝鮮信使。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐とじ【朝鮮綴じ】テウ‥トヂ

袋綴じの綴じ穴が、明朝綴じの四つに対して五つのもの。朝鮮本には特大本が多かったからという。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】テウ‥

超然主義に基づき、特定の政党の支持をうけずに組織された内閣。明治・大正前期の内閣の大半。

⇒ちょう‐ぜん【超然】

ちょうせん‐にっぽう【朝鮮日報】テウ‥

韓国の新聞。日本支配期の1920年に創刊。40年に強制廃刊されたが、第二次大戦後復刊、現在韓国で最大部数を発行。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐にんじん【朝鮮人参】テウ‥

ウコギ科の多年草。単に人参または高麗人参ともいい、薬用植物として著名。根は肉質で直生し、分岐して色は白い。晩春頃緑白色の小さな五弁花を散形花序に密生、花後扁球形赤色の小果を結ぶ。朝鮮または中国東北部の山林樹下に自生。日本でも栽培。乾かした根を漢方生薬の白参、いったん蒸して乾かした飴色のものを紅参といい、ともに強壮薬として古来有名。

ちょうせんにんじん

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】テウ‥

マルスダレガイ科の二枚貝。貝殻は大きくて厚く、形はハマグリに似るが塩分の高い外海に産する。食用。半化石の殻で白の碁石を作る。碁石貝。碁石蛤。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ふく【朝鮮服】テウ‥

朝鮮の伝統的な衣服。チョゴリ・バチ・チマ・ツルマギなどがある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】テウ‥

朝鮮半島で作られた書籍の総称。特に、李朝時代の刊本をいう。また、朝鮮古来の装丁の書物。韓本。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐まつ【朝鮮松】テウ‥

チョウセンゴヨウの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】テウ‥

朝鮮の北緯38度線以北に成立した人民共和国。1948年9月建国。朝鮮労働党政権下で社会主義体制をとる。立法機関として最高人民会議、行政機関として内閣(旧政務院)が置かれるが、実権は労働党中央委員会が握る。面積12万平方キロメートル。人口2361万(2000)。首都平壌ピョンヤン。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】テウ‥

〔植〕ハリモミの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】テウ‥

ハングルの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】テウ‥

一種の竹垣。掘立柱ほったてばしらを適当な間隔に建て、これに木または竹を横に打ち付け、割竹を縦に結い付けたもの。朝鮮垣。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】テウ‥レウ‥

朝鮮で発達した料理。牛肉・野菜を主材料とするが、材料の自然な味わいより、トウガラシ・ニンニクなどの香辛料を多く使って複雑なうまみを賞味する。韓国料理。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】テウ‥ラウ‥タウ

朝鮮民主主義人民共和国の政権政党。1949年南北朝鮮それぞれにあった労働党を合同して結成。委員長(のち総書記)は結成以来金日成、94年その死後は長男の金正日総書記が指導者。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐そ【重祚】

(ジュウソとも。「祚」は位の意)いったん位を退いた天皇が、再び位に即くこと。復辟。再祚。復祚。

ちょう‐そ【彫塑】テウ‥

①彫刻と塑像。

②彫刻の原型となる塑像を製作すること。

ちょう‐そ【徴租】

租税を徴収すること。

ちょう‐そ【聴訴】チヤウ‥

訴訟を聴いて裁決すること。

ちょう‐そ【鼂錯】テウ‥

前漢の政治家。河南潁川えいせんの人。法家の学を修め、景帝の時に御史大夫となる。帝に勧めて呉・楚を初め諸侯の封地を削らせたので、呉楚七国の乱が勃発し、遂に誅せられた。漢では賈誼かぎにつぐ名文家とされる。( 〜前154)

ちょう‐そう【頂相】チヤウサウ

⇒ちんぞう

ちょう‐そう【鳥葬】テウサウ

死体を野に置いて鳥に食わせる葬法。チベット・インドの一部に行われる。

ちょう‐そう【朝宗】テウ‥

①古く中国で、諸侯が天子に朝覲ちょうきんすること。

②多くの河川が海に集まり注ぐこと。

ちょう‐そう【牒送・牒奏】テフ‥

牒状を送って知らせること。通牒。

ちょう‐そう【調桑】テウサウ

養蚕で、蚕の発育に見合う大きさにクワの葉を刻む作業。→剉桑ざそう

ちょう‐ぞう【彫像】テウザウ

彫刻した像。

ちょう‐ぞう【肇造】テウザウ

はじめて造ること。創造。

ちょうそう‐き【調相機】テウサウ‥

電力系統の電圧を調整するために無効電力を調整する装置。

ちょう‐そうよう【張僧繇】チヤウ‥エウ

梁の武帝の宮廷画家で、六朝三大家の一人。すぐれた筆力で事物の真を写し、西方伝来の色のぼかしによって立体感を表現したので、その描く花は「凹凸花」と称せられた。→画竜点睛がりょうてんせい

ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】チヤウ‥

姓氏の一つ。秦河勝はたのかわかつの子孫と伝える。平安末・鎌倉初め頃土佐国長岡郡宗部郷(高知県南国市)に移り、地名をとって姓としたという。

⇒ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】

⇒ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】

⇒ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】

ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】チヤウ‥

土佐の長宗我部氏の分国法。1597年(慶長2)頃元親・盛親父子の制定。分国法中、最も新しく、完備する。長宗我部元親百箇条とも。

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】チヤウ‥

戦国時代の武将。土佐の大名。宮内少輔と称。国親の子。一条家を追放して土佐一国を支配、のち四国全体を統一したが、豊臣秀吉に降伏、土佐一国の領有を許される。秀吉の九州平定および文禄・慶長の役に出兵。長宗我部氏掟書を定めた。(1539〜1599)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】チヤウ‥

安土桃山時代の武将。土佐守。元親の4男。1599年(慶長4)家督を継ぐが、関ヶ原の戦では西軍に属し、所領没収。大坂の陣で大坂に入城、戦後捕らえられて六条河原で処刑。(1575〜1615)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょう‐そく【長足】チヤウ‥

①長い足。

②物事が早く進むこと。はやあし。「―の進歩を遂げる」

ちょう‐ぞく【超俗】テウ‥

俗界を超越すること。俗界から高くぬけ出ること。脱俗。

ちょう‐ぞく【諜賊】テフ‥

侵入してひそかに様子をさぐる者。

ちょうそく‐き【調速機】テウ‥

原動機において、負荷の増減に対し、回転速度をできるだけ一定に調整する装置。多種ある。ガバナー。

ちょう‐そくし【張即之】チヤウ‥

南宋末の書家。字は温夫。号は樗寮。歴陽(安徽省和県)の人。能書をもって知られ、後世の禅林ほかに影響を与えた。(1

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐はまぐり【朝鮮蛤】テウ‥

マルスダレガイ科の二枚貝。貝殻は大きくて厚く、形はハマグリに似るが塩分の高い外海に産する。食用。半化石の殻で白の碁石を作る。碁石貝。碁石蛤。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ふく【朝鮮服】テウ‥

朝鮮の伝統的な衣服。チョゴリ・バチ・チマ・ツルマギなどがある。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ぼん【朝鮮本】テウ‥

朝鮮半島で作られた書籍の総称。特に、李朝時代の刊本をいう。また、朝鮮古来の装丁の書物。韓本。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐まつ【朝鮮松】テウ‥

チョウセンゴヨウの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐みんしゅしゅぎ‐じんみんきょうわこく【朝鮮民主主義人民共和国】テウ‥

朝鮮の北緯38度線以北に成立した人民共和国。1948年9月建国。朝鮮労働党政権下で社会主義体制をとる。立法機関として最高人民会議、行政機関として内閣(旧政務院)が置かれるが、実権は労働党中央委員会が握る。面積12万平方キロメートル。人口2361万(2000)。首都平壌ピョンヤン。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もみ【朝鮮樅】テウ‥

〔植〕ハリモミの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐もんじ【朝鮮文字】テウ‥

ハングルの別称。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐やらい【朝鮮矢来】テウ‥

一種の竹垣。掘立柱ほったてばしらを適当な間隔に建て、これに木または竹を横に打ち付け、割竹を縦に結い付けたもの。朝鮮垣。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐りょうり【朝鮮料理】テウ‥レウ‥

朝鮮で発達した料理。牛肉・野菜を主材料とするが、材料の自然な味わいより、トウガラシ・ニンニクなどの香辛料を多く使って複雑なうまみを賞味する。韓国料理。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】テウ‥ラウ‥タウ

朝鮮民主主義人民共和国の政権政党。1949年南北朝鮮それぞれにあった労働党を合同して結成。委員長(のち総書記)は結成以来金日成、94年その死後は長男の金正日総書記が指導者。

⇒ちょうせん【朝鮮】

ちょう‐そ【重祚】

(ジュウソとも。「祚」は位の意)いったん位を退いた天皇が、再び位に即くこと。復辟。再祚。復祚。

ちょう‐そ【彫塑】テウ‥

①彫刻と塑像。

②彫刻の原型となる塑像を製作すること。

ちょう‐そ【徴租】

租税を徴収すること。

ちょう‐そ【聴訴】チヤウ‥

訴訟を聴いて裁決すること。

ちょう‐そ【鼂錯】テウ‥

前漢の政治家。河南潁川えいせんの人。法家の学を修め、景帝の時に御史大夫となる。帝に勧めて呉・楚を初め諸侯の封地を削らせたので、呉楚七国の乱が勃発し、遂に誅せられた。漢では賈誼かぎにつぐ名文家とされる。( 〜前154)

ちょう‐そう【頂相】チヤウサウ

⇒ちんぞう

ちょう‐そう【鳥葬】テウサウ

死体を野に置いて鳥に食わせる葬法。チベット・インドの一部に行われる。

ちょう‐そう【朝宗】テウ‥

①古く中国で、諸侯が天子に朝覲ちょうきんすること。

②多くの河川が海に集まり注ぐこと。

ちょう‐そう【牒送・牒奏】テフ‥

牒状を送って知らせること。通牒。

ちょう‐そう【調桑】テウサウ

養蚕で、蚕の発育に見合う大きさにクワの葉を刻む作業。→剉桑ざそう

ちょう‐ぞう【彫像】テウザウ

彫刻した像。

ちょう‐ぞう【肇造】テウザウ

はじめて造ること。創造。

ちょうそう‐き【調相機】テウサウ‥

電力系統の電圧を調整するために無効電力を調整する装置。

ちょう‐そうよう【張僧繇】チヤウ‥エウ

梁の武帝の宮廷画家で、六朝三大家の一人。すぐれた筆力で事物の真を写し、西方伝来の色のぼかしによって立体感を表現したので、その描く花は「凹凸花」と称せられた。→画竜点睛がりょうてんせい

ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】チヤウ‥

姓氏の一つ。秦河勝はたのかわかつの子孫と伝える。平安末・鎌倉初め頃土佐国長岡郡宗部郷(高知県南国市)に移り、地名をとって姓としたという。

⇒ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】

⇒ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】

⇒ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】

ちょうそかべ‐し‐おきてがき【長宗我部氏掟書】チヤウ‥

土佐の長宗我部氏の分国法。1597年(慶長2)頃元親・盛親父子の制定。分国法中、最も新しく、完備する。長宗我部元親百箇条とも。

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もとちか【長宗我部元親】チヤウ‥

戦国時代の武将。土佐の大名。宮内少輔と称。国親の子。一条家を追放して土佐一国を支配、のち四国全体を統一したが、豊臣秀吉に降伏、土佐一国の領有を許される。秀吉の九州平定および文禄・慶長の役に出兵。長宗我部氏掟書を定めた。(1539〜1599)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょうそかべ‐もりちか【長宗我部盛親】チヤウ‥

安土桃山時代の武将。土佐守。元親の4男。1599年(慶長4)家督を継ぐが、関ヶ原の戦では西軍に属し、所領没収。大坂の陣で大坂に入城、戦後捕らえられて六条河原で処刑。(1575〜1615)

⇒ちょうそかべ【長宗我部・長曾我部】

ちょう‐そく【長足】チヤウ‥

①長い足。

②物事が早く進むこと。はやあし。「―の進歩を遂げる」

ちょう‐ぞく【超俗】テウ‥

俗界を超越すること。俗界から高くぬけ出ること。脱俗。

ちょう‐ぞく【諜賊】テフ‥

侵入してひそかに様子をさぐる者。

ちょうそく‐き【調速機】テウ‥

原動機において、負荷の増減に対し、回転速度をできるだけ一定に調整する装置。多種ある。ガバナー。

ちょう‐そくし【張即之】チヤウ‥

南宋末の書家。字は温夫。号は樗寮。歴陽(安徽省和県)の人。能書をもって知られ、後世の禅林ほかに影響を与えた。(1広辞苑 ページ 12862 での【○調子を取る】単語。