複数辞典一括検索+![]()

![]()

あだ【徒・空】🔗⭐🔉

あだ【徒・空】

①実じつのないこと。浮気。いたずら。伊勢物語「―なる心なかりけり」

②はかないこと。かりそめ。古今和歌集哀傷「花よりも人こそ―になりにけれ」

うつ【空・虚】🔗⭐🔉

うつ【空・虚】

〔接頭〕

「うつろ」の意を表す。「―木」

うつお【空】ウツホ🔗⭐🔉

うつお【空】ウツホ

①中がからであること。岩屋や木のほらなど、中がからなもの。うつろ。うつぼ。宇津保物語俊蔭「この木の―をこの子にゆづりて」

②上着だけで、下にかさねて着る衣服のないこと。源氏物語玉鬘「山吹のうちぎの袖口いたくすすけたるを―にてうちかけ給へり」

③葱ねぎの異称。

⇒うつお‐ぎ【空木】

⇒うつお‐ぐさ【空草】

⇒うつお‐ばしら【空柱】

⇒うつお‐ぶね【空舟】

うつぼ【空】🔗⭐🔉

うつぼ【空】

⇒うつお。

⇒うつぼ‐ぶね【空舟】

うろ【空・虚・洞】🔗⭐🔉

うろ【空・虚・洞】

うつろな所。ほらあな。

から【空・虚】🔗⭐🔉

から【空・虚】

(殻からの意から)

➊着目する範囲に何もないこと。

①内部にものがないこと。「家を―にする」「―箱」

②何も持たないこと。「―手」「―身」

➋真実のないこと。実質のないこと。空疎。「―元気」「―約束」

くう【空】🔗⭐🔉

くう【空】

①そら。地面から上のなにも無い所。「―を切る」「―を掴む」

②〔仏〕(梵語śūnya)もろもろの事物は縁起によって成り立っており、永遠不変の固定的実体がないということ。特に般若経典や中観派によって主張され、大乗仏教の根本真理とされる。「色即是―」↔有う。

③仏教で、五大の一つ。

④航空に関すること。「―輸」「―撮」

そら【空】🔗⭐🔉

そら【空】

[一]〔名〕

(上空が穹窿きゅうりゅう状をなしてそっていることからか)

①地上に広がる空間。地上から見上げる所。天。おおぞら。虚空こくう。空中。万葉集9「雁がねの聞ゆる―に」。「―に浮かぶ雲」「青い―」「―の星」

②空模様。天候。時節。後撰和歌集秋「大方の秋の―だにわびしきに」。枕草子106「―寒み花にまがへて散る雪に」。「―があやしい」「男心と秋の―」

③落ち着く所のない、不安定な状況。竹取物語「旅の―に助け給ふべき人もなきところに」。「若い身―」

④心が動揺し落ち着かないこと。放心。また、一つに決めかねている心境。万葉集11「心―なりつちは踏めども」。宇津保物語俊蔭「今更に、おもひ給へかへらん―も恥かしう」。「うわの―」「生きた―もない」

⑤根拠のないこと。当て推量すること。うそ。貫之集「まだねぬ人を―に知るかな」。「―疑い」「―を吐つく」

⑥無益なこと。かいのないこと。古今和歌集恋「ほととぎす鳴く音―なる恋もするかな」

⑦暗記。暗誦。枕草子191「六の巻―に読む」。「―で言う」

⑧うえ。てっぺん。狂言、柿山伏「犬が何として木の―へ登つたことぢや知らぬ」

[二]〔接頭〕

「何となく」「しても効果がない」「偽りの」「真実の関係がない」などの意を表す。「―おそろしい」「―だのみ」「―寝」「―耳」「他人の―似」

⇒空聞かず

⇒空知らず

⇒空知らぬ雨

⇒空飛ぶ鳥も落とす

⇒空に標結う

⇒空に知られぬ雪

⇒空に三つ廊下

⇒空吹く風と聞き流す

⇒空を歩む

⇒空を使う

むな【空】🔗⭐🔉

むな【空】

(ムナシの語幹)名詞に冠して、むなしい、何もない、などの意を添える語。「―言ごと」「―だのみ」

[漢]空🔗⭐🔉

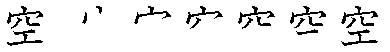

空 字形

筆順

筆順

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

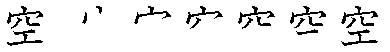

筆順

筆順

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

〔穴部3画/8画/教育/2285・3675〕

〔音〕クウ(慣) ク(呉)

〔訓〕そら・あく・あける・から・すく・むなしい・うつろ

[意味]

①何も(持た)ない。中身がない。あいている。むなしい。から。うつろ。むだ。「空で論ずる」「努力が空になる」「空白・空席・空虚・空論・空費・真空」

②〔仏〕実体がない。「色しき即是空」「善も悪も空なりと観ずるが、まさしく仏の御心に相叶かなふ事にて候なり」〔平家〕

③そら。天と地との間。「空に舞う」「空を切る」「空間・空中・空軍・虚空こくう・上空・航空」

[解字]

形声。「穴」+音符「工」(=のみでつきぬく)。あながつきぬけて中に何もない意。

[下ツキ

架空・滑空・航空・虚空・色即是空・上空・照空灯・真空・制空・蒼空・滞空・中空・低空・天空・碧空・防空・領空

[難読]

空木うつぎ・空蟬うつせみ・空穂うつぼ・空舟うつぼぶね・うつおぶね

広辞苑に「空」で完全一致するの検索結果 1-11。