複数辞典一括検索+![]()

![]()

さ【左】🔗⭐🔉

さ【左】

①ひだり。↔右。

②㋐(漢代、古法によって朝廷の順位は右を尊んだので)ひくい方。

㋑(日本で)右より上の位。「―大臣」

③急進派・革命派の立場。

④酒飲み。酒好き。

⑤刀銘の一つ。→左文字さもじ

さ‐いん【左院】‥ヰン🔗⭐🔉

さえもん‐の‐かみ【左衛門督】‥ヱ‥🔗⭐🔉

さえもん‐の‐かみ【左衛門督】‥ヱ‥

左衛門府の長官。

⇒さ‐えもん【左衛門】

さえもん‐の‐じん【左衛門の陣】‥ヱ‥ヂン🔗⭐🔉

さえもん‐の‐じん【左衛門の陣】‥ヱ‥ヂン

建春門にあった左衛門府の詰所。また、建春門の称。→内裏(図)。

⇒さ‐えもん【左衛門】

さえもん‐ふ【左衛門府】‥ヱ‥🔗⭐🔉

さえもん‐ふ【左衛門府】‥ヱ‥

「衛門府」参照。

⇒さ‐えもん【左衛門】

さおう‐うおう【左往右往】‥ワウ‥ワウ🔗⭐🔉

さおう‐うおう【左往右往】‥ワウ‥ワウ

多くの人が左右に行き交うこと。混乱して秩序のないこと。右往左往。

さ‐がく【左楽】🔗⭐🔉

さ‐がく【左楽】

「左方の楽」の略。↔右楽

さ‐かん【左官】‥クワン🔗⭐🔉

さ‐かん【左官】‥クワン

(宮中の修理に、仮に木工寮の属さかんとして出入りさせたからいう)壁を塗る職人。かべぬり。壁大工。泥工でいこう。しゃかん。

さ‐がん【左岸】🔗⭐🔉

さ‐がん【左岸】

川の下流に向かって左の岸。↔右岸

さ‐き【左記】🔗⭐🔉

さ‐き【左記】

縦書きの文書の左方、すなわち後の方に書いてある文句。「―の通り」

さ‐ぎちょう【左義長・三毬杖】‥チヤウ🔗⭐🔉

さ‐ぎちょう【左義長・三毬杖】‥チヤウ

(もと、毬打ぎっちょうを三つ立てたからという)小正月の火祭りの行事。宮中では正月15日と18日に吉書きっしょを焼く儀式。清涼殿の東庭で、青竹を束ね立て、毬打3個を結び、これに扇子・短冊・吉書などを添え、謡いはやしつつ焼いた。民間では正月14日または15日(九州では6〜7日)長い竹数本を円錐形などに組み立て、正月の門松・七五三飾しめかざり・書ぞめなどを持ち寄って焼く。その火で焼いた餅を食えば、年中の病を除くという。子供組などにより今も行われる。どんど焼。さいとやき。ほっけんぎょう。ほちょじ。おにび。三毬打。〈[季]新年〉。徒然草「―は、正月に打ちたる毬杖を真言院より神泉苑へ出して焼きあぐるなり」

左義長

さ‐きゅうめい【左丘明】‥キウ‥🔗⭐🔉

さ‐きゅうめい【左丘明】‥キウ‥

(姓は左丘、名は明という説もある)春秋時代、魯の太史。学を孔子に受けた。「春秋左氏伝」「国語」の著者と伝えられる。

さ‐きょう【左京】‥キヤウ🔗⭐🔉

さ‐きょう【左京】‥キヤウ

①平城京・平安京などの都の東半部。中央の朱雀大路すざくおおじより東方の区域。↔右京。

②京都市の区名。鴨川の東、三条通の北の地域。

⇒さきょう‐しき【左京職】

⇒さきょう‐の‐だいぶ【左京大夫】

さきょう‐しき【左京職】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

さきょう‐しき【左京職】‥キヤウ‥

「京職」参照。

⇒さ‐きょう【左京】

さきょう‐の‐だいぶ【左京大夫】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

さきょう‐の‐だいぶ【左京大夫】‥キヤウ‥

左京職の長官。

⇒さ‐きょう【左京】

さ‐きんご【左金吾】🔗⭐🔉

さ‐きんご【左金吾】

左衛門督さえもんのかみの唐名。

さ‐けい【左契】🔗⭐🔉

さ‐けい【左契】

[老子第79章]二分した割符わりふの半片。約束した者が自分の手許に留めておく方をいい、他方を相手に渡して右契とする。転じて、約束の証拠。左券。

さ‐けい【左傾】🔗⭐🔉

さ‐けい【左傾】

①左に傾くこと。

②社会主義・共産主義など左翼の立場に傾くこと。左翼化。↔右傾

さ‐けん【左験】🔗⭐🔉

さ‐けん【左験】

[漢書楊惲伝]かたわらで見た者の証言。証拠。証左。また、証人。

さ‐げん【左舷】🔗⭐🔉

さ‐げん【左舷】

船尾から船首に向かって左の方のふなべり。↔右舷

さ‐こ【左顧】🔗⭐🔉

さ‐こ【左顧】

①左をふりむくこと。「―右眄うべん」

②[漢書宣元六王伝、淮陽憲王欽](昔、中国で、目上の者は右、目下の者は左にいたからいう)目下の者に目をかけること。転じて、目上の者の来訪。

さ‐こう【左降】‥カウ🔗⭐🔉

さ‐こう【左降】‥カウ

(→)左遷させんに同じ。

さこ‐うべん【左顧右眄】🔗⭐🔉

さこ‐うべん【左顧右眄】

(→)右顧左眄うこさべんに同じ。

さ‐ごく【左獄】🔗⭐🔉

さ‐ごく【左獄】

平安時代、京都左京に置かれた獄舎。東獄。↔右獄

さ‐こく‐し‐かん【左国史漢】🔗⭐🔉

さ‐こく‐し‐かん【左国史漢】

春秋左氏伝と国語と史記と漢書。中国史書の代表的なもので、日本では平安朝以来、文章家の必読書とされた。

さ‐このえ【左近衛】‥ヱ🔗⭐🔉

さ‐このえ【左近衛】‥ヱ

⇒さこんえ

○雑魚の魚まじりざこのととまじり

大物の中に小物が分不相応に入りまじるたとえ。ごまめのととまじり。蝦えびの鯛まじり。

⇒ざ‐こ【雑魚・雑喉】

さ‐こん【左近】🔗⭐🔉

さ‐こん【左近】

左近衛府さこんえふの略。↔右近。

⇒さこん‐の‐さくら【左近の桜】

⇒さこん‐の‐じょう【左近尉】

⇒さこん‐の‐しょうげん【左近将監】

⇒さこん‐の‐じん【左近の陣】

⇒さこん‐の‐たいふ【左近大夫】

⇒さこん‐の‐つかさ【左近司】

⇒さこん‐の‐ばば【左近の馬場】

さ‐こんえ【左近衛】‥ヱ🔗⭐🔉

さ‐こんえ【左近衛】‥ヱ

①左近衛府さこんえふの略。

②左近衛府の兵士。

⇒さこんえ‐の‐だいしょう【左近衛大将】

⇒さこんえ‐ふ【左近衛府】

さこんえ‐の‐だいしょう【左近衛大将】‥ヱ‥シヤウ🔗⭐🔉

さこんえ‐の‐だいしょう【左近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

左近衛府の長官。

⇒さ‐こんえ【左近衛】

さこんえ‐ふ【左近衛府】‥ヱ‥🔗⭐🔉

さこんえ‐ふ【左近衛府】‥ヱ‥

近衛府このえふの一つ。

⇒さ‐こんえ【左近衛】

さこん‐たろう【左近太郎】‥ラウ🔗⭐🔉

さこん‐たろう【左近太郎】‥ラウ

谷水の流れを利用した米つき装置の一種。さこんた。ばったり。ぼっとり。

さこん‐の‐じょう【左近尉】🔗⭐🔉

さこん‐の‐じょう【左近尉】

(→)左近将監さこんのしょうげんに同じ。

⇒さ‐こん【左近】

さこん‐の‐しょうげん【左近将監】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

さこん‐の‐しょうげん【左近将監】‥シヤウ‥

左近衛府の判官じょう。

⇒さ‐こん【左近】

さこん‐の‐じん【左近の陣】‥ヂン🔗⭐🔉

さこん‐の‐じん【左近の陣】‥ヂン

紫宸殿前の南東の廊にあった左近衛府の詰所。公卿の会議場に用いた。左近の陣の座。左仗さじょう。

⇒さ‐こん【左近】

さこん‐の‐たいふ【左近大夫】🔗⭐🔉

さこん‐の‐たいふ【左近大夫】

左近将監の五位に進んだもの。

⇒さ‐こん【左近】

さこん‐の‐ばば【左近の馬場】🔗⭐🔉

さこん‐の‐ばば【左近の馬場】

平安時代以降、左近衛府に属した馬場。京都の一条西洞院にあった。

⇒さ‐こん【左近】

さ‐し【左史】🔗⭐🔉

さ‐し【左史】

昔、中国で、右史ゆうしと共に君側にいて君主の言動を記録した史官。

さ‐し【左思】🔗⭐🔉

さ‐し【左思】

西晋の詩人。字は太沖。山東臨淄りんしの人。その詩は不遇を嘆き、門閥社会の矛盾を指弾するものが多い。著「左太沖集」。(250?〜305?)→三都賦→洛陽の紙価を高める

さしでん【左氏伝】🔗⭐🔉

さしでん【左氏伝】

「春秋左氏伝」の略称。「春秋」の注釈書で、春秋三伝の一つ。30巻。左丘明の著と伝える。「左伝」とも略称。三伝のうち最も文にすぐれ、史実に詳しい。

さし‐ゆうご【左支右吾】‥イウ‥🔗⭐🔉

さし‐ゆうご【左支右吾】‥イウ‥

①左を支え右を防ぐこと。いろいろと謀って危難を避けること。

②どちらにもさしつかえること。あちこち食い違うこと。

さ‐しょう【左証】🔗⭐🔉

さ‐しょう【左証】

(割符の左半分の意から)証拠。証左。

さ‐しょうしょう【左少将】‥セウシヤウ🔗⭐🔉

さ‐しょうしょう【左少将】‥セウシヤウ

左近衛さこんえ少将の略。左近衛府の次官で中将の下位。↔右少将

さ‐じょうしょう【左丞相】‥シヤウ🔗⭐🔉

さ‐じょうしょう【左丞相】‥シヤウ

左大臣の唐名。↔右丞相

さ‐しょうべん【左少弁】‥セウ‥🔗⭐🔉

さ‐しょうべん【左少弁】‥セウ‥

「弁官べんかん」参照。

さ‐しん【左心】🔗⭐🔉

さ‐しん【左心】

心臓の左側の部分。左心房・左心室など。↔右心。

⇒さしん‐しつ【左心室】

⇒さしん‐ぼう【左心房】

さしん‐しつ【左心室】🔗⭐🔉

さ‐そうとう【左宗棠】‥タウ🔗⭐🔉

さ‐そうとう【左宗棠】‥タウ

清末の政治家。字は季高。湖南湘陰の人。曾国藩の下で太平天国を平定、のち造船所など近代工業の建設、新疆の反乱鎮圧と開発などに活躍。軍機大臣・両江総督などを歴任。(1812〜1885)

さっさ‐だて【左左立て】🔗⭐🔉

さっさ‐だて【左左立て】

古くからある数当て遊戯の一つ。与えられた個数のものをある約束のもとに小出しに甲乙両方に分け、その分ける回数だけを聞いて、おのおのに分けられた個数を当てるもの。分けるたびに「さあさあ」と声をかけることからの名。多く、盤上の碁石で行う。

さ‐ゆう【左右】‥イウ🔗⭐🔉

さ‐ゆう【左右】‥イウ

①ひだりとみぎ。

②ひだりやみぎ。はっきりしないこと。「言を―にする」

③身のまわり。そば。また、そば近く仕える者。側近。「良書を―におく」

④能や狂言の動作の一つ。左手をさし出して左へ、右手をさし出して右へ出る。歩数が多いのを大左右という。

⑤年齢などが、それに近いこと。ばかり。「年歯六十―」

⇒さゆう‐さ【左右左】

⇒さゆう・する【左右する】

⇒さゆう‐そうしょう【左右相称】

⇒左右に託す

さゆう‐さ【左右左】‥イウ‥🔗⭐🔉

さゆう‐さ【左右左】‥イウ‥

叙位・叙官・賜禄などの時の拝舞はいむの方式。腰から上部を左に向け、次に右に向け、終りに左に向けて拝礼すること。

⇒さ‐ゆう【左右】

さゆう・する【左右する】‥イウ‥🔗⭐🔉

さゆう・する【左右する】‥イウ‥

〔他サ変〕[文]左右す(サ変)

思うままに動かす。「運命を―・する」

⇒さ‐ゆう【左右】

○左右に託すさゆうにたくす🔗⭐🔉

○左右に託すさゆうにたくす

明確な約束や処置をせず、その場をにごす。

⇒さ‐ゆう【左右】

ざゆう‐の‐めい【座右の銘】‥イウ‥

常に身近に備えて戒めとする格言。ざうめい。座左の銘。

⇒ざ‐ゆう【座右】

さ‐ゆどこ【真夜床】

(→)「さよどこ」に同じ。

さゆみ【貲布】

(→)「さよみ」に同じ。御伽草子、物くさ太郎「年を経て着たりける―のかたびらの、何色とも紋も見えぬに」

さ‐ゆり【さ百合】

(サは接頭語)(→)「ゆり」に同じ。→やまゆり。

⇒さゆり‐ばな【さ百合花】

さゆり‐ばな【さ百合花】

「ゆり(後)」「ゆりも逢はむ」を言い起こすための序詞、あるいは枕詞のように用いる。万葉集8「吾妹子わぎもこが家の垣内かきつの―ゆりと言へるはいなとふに似る」

⇒さ‐ゆり【さ百合】

さ‐ゆる【さ百合】

(上代東国方言)(→)「さゆり」に同じ。万葉集20「筑波嶺の―の花の夜床ゆとこにも」

さ‐ゆる・ぐ【さ揺ぐ】

〔自四〕

(サは接頭語)(→)「ゆるぐ」に同じ。金玉歌合「つばな―・ぐ夏の夕暮」

さ‐よ【小夜】

(サは接頭語)夜。万葉集10「―そ明けにける」

さよ‐あらし【小夜嵐】

夜吹く強い風。よあらし。

さ‐よう【然様・左様】‥ヤウ

そのとおり。そのよう。そう。「―でございます」「―、ごもっとも」

⇒さよう‐しからば【左様然らば】

⇒さよう‐なら【左様なら】

さ‐よう【作用】

①はたらきを及ぼすこと。「薬の―」

②力学では、物体間に働く力。一般には、物質または場の相互間に生じる各種の影響。化学作用・電気的作用の類。

③現象学では意識の志向的働きを指す。意識作用。

⇒さよう‐いん【作用因】

⇒さよう‐おんど【作用温度】

⇒さよう‐げん【作用言】

⇒さよう‐そ【作用素】

⇒さよう‐てん【作用点】

⇒さよう‐はんさよう‐の‐ほうそく【作用反作用の法則】

⇒さよう‐りょう【作用量】

⇒さよう‐りょうし【作用量子】

さよう‐いん【作用因】

〔哲〕(→)動力因に同じ。→原因。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐おんど【作用温度】‥ヲン‥

気温・気流・放射の組合せによる生理的温度指標。建築空間の温熱環境評価に用いられる。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐げん【作用言】

日本語の動詞の旧称。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐しからば【左様然らば】‥ヤウ‥

(本来は武士言葉)そうであるならば。「さよう」と答えて「然らば」と切り出す口上。しかつめらしい言葉づかい。

⇒さ‐よう【然様・左様】

さよう‐そ【作用素】

(→)演算子えんざんしに同じ。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐てん【作用点】

①物体に対して力の作用する点。

②てこの3点の一つ。他の二つは、支点と力点。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐なら【左様なら】‥ヤウ‥

〔感〕

(元来、接続詞で、「それならば」の意)別れの挨拶語。さよなら。

⇒さ‐よう【然様・左様】

さよう‐はんさよう‐の‐ほうそく【作用反作用の法則】‥ハフ‥

「運動の法則」参照。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐りょう【作用量】‥リヤウ

エネルギーと時間との積の次元をもつ物理量。狭義にはラグランジアンを時間に関して積分したもの。→最小作用の原理→変分原理。

⇒さ‐よう【作用】

さよう‐りょうし【作用量子】‥リヤウ‥

古典量子論において、作用量の最小単位と考えられたもの。後、「プランクの定数」と名づけられた。→プランク定数

⇒さ‐よう【作用】

さよ‐かぜ【小夜風】

夜吹く風。よかぜ。曾丹集「身に寒く秋の―吹くなべに」

さよ‐がらす【小夜烏】

夜に鳴く烏。浄瑠璃、曾根崎「梅田堤の―明日は我が身を餌食ぞや」

さよ‐ぎぬた【小夜砧】

夜打つ砧。

さよ‐きょく【小夜曲】

(→)セレナーデに同じ。

さ‐よく【左翼】

①左のつばさ。

②左方の部隊。また、その兵。

③隊列の左方の部分。

④(フランス革命後、議会で議長席から見て左方の席を急進派ジャコバン党が占めたことから)急進派・社会主義・共産主義などの立場。左党。左派。「―陣営」

⑤野球で、本塁から見て左方の外野。レフト。「―手」

↔右翼。

⇒さよく‐えんげき【左翼演劇】

⇒さよく‐げきじょう【左翼劇場】

⇒さよく‐さっかれんめい【左翼作家連盟】

⇒さよく‐しょうにびょう【左翼小児病】

さ‐よく【砂浴】

①鉄製またはステンレス鋼製の皿に砂を盛った加熱装置。物体をこの砂中に埋めて間接的に穏やかに加熱するもの。サンドバス。

②鳥類が羽虫やダニを除くために、砂や土に体や羽を擦りつける行動。

③適度に加熱した砂または温泉地の熱い砂に浴する療法。リウマチ・坐骨神経痛などの治療に使用。砂風呂。

ざ‐よく【座浴・坐浴】

(→)腰湯こしゆに同じ。

さよく‐えんげき【左翼演劇】

社会主義社会の実現を目指す政治至上主義的な演劇。日本では昭和初期に全盛期を迎え、第二次大戦後も1970年代まで新劇の一大潮流を形成。→プロレタリア演劇。

⇒さ‐よく【左翼】

さよく‐げきじょう【左翼劇場】‥ヂヤウ

劇団名。正式名、東京左翼劇場。前衛劇場とプロレタリア劇場が1928年に合同。村山知義・杉本良吉・久板栄二郎・滝沢修らが参加。代表作「太陽のない街」。34年中央劇場と改称。新協劇団に発展的に移行。

⇒さ‐よく【左翼】

さよく‐さっかれんめい【左翼作家連盟】‥サク‥

中国文学界の統一戦線組織。1930年上海で結成し、周揚・魯迅らが運営。無産階級革命文学のスローガンのもとに左翼文化運動の中心となった。35年解散。略称、左連。

⇒さ‐よく【左翼】

さよく‐しょうにびょう【左翼小児病】‥セウ‥ビヤウ

労働運動や革命運動で、極端な公式論に基づいて過激な言動をなす偏向。レーニンが1920年「共産主義における左翼小児病」で批判。左翼冒険主義。

⇒さ‐よく【左翼】

さよ‐ごうし【小夜格子】‥ガウ‥

近世、大坂の娼家に見られた竹格子の窓。

さよ‐ごろも【小夜衣】

夜具。よぎ。新古今和歌集釈教「さらぬだに重きが上の―」

さよ‐しぐれ【小夜時雨】

夜降るしぐれ。〈[季]冬〉。新続古今和歌集冬「聞きわぶる寝覚の床の―」

さよ‐すがら【小夜すがら】

〔副〕

よどおし。終夜。よもすがら。後撰和歌集恋「唐衣きて帰りにし―あはれと思ふを恨むらむはた」

さよ‐ちどり【小夜千鳥】

夜中に鳴く千鳥。千載和歌集旅「旅ねする須磨の浦路の―」

さ‐よどこ【小夜床】

夜寝る床。ねどこ。仁徳紀「―を並べむ君はかしこきろかも」

さ‐よなか【小夜中】

よなか。まよなか。万葉集4「―に友よぶ千鳥」

さよなき‐どり【小夜鳴き鳥】

ナイチンゲールの異称。

さよなら

〔感〕

(→)「さようなら」に同じ。

さよ‐の‐なかやま【小夜の中山】

静岡県南部、掛川市の日坂にっさか峠と島田市金谷との間にある東海道の坂路。曲折し、左右に深い谷がある。さやのなかやま。(歌枕)

さよ‐の‐ねざめ【小夜の寝覚め】

よなかに目覚めること。新古今和歌集冬「昔思ふ―の床さえて」

さ‐よばい【さ婚】‥ヨバヒ

(サは接頭語)求婚。よばい。古事記上「くはし女めをありと聞して―にありたたし」

さよ‐ふ・く【小夜更く】

〔自下二〕

夜がふける。万葉集14「夏麻なつそ引く海上潟うなかみがたの沖つすに舟はとどめむ―・けにけり」

さよ‐ぶとん【小夜蒲団】

夜着てねる蒲団。よぎ。

さよ‐まくら【小夜枕】

夜寝る時に用いる枕。新古今和歌集旅「松が根の雄島が磯の―」

さよみ【貲布】

(「細貲」「 布」とも書く)細い麻糸で紡いだ織目の細かい上質の布。律令制で、諸国から調として徴収された。後世は太い麻糸で織った粗布の称となり、近江産のが名高い。さいみ。さゆみ。さよみのぬの。孝徳紀「一戸に貲布さよみのぬの一丈二尺」

さ‐より【細魚・針魚・鱵】

サヨリ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体は青緑色で、細長く側扁し、下顎はいちじるしく延びて嘴くちばし状をなす。南日本近海に多い。肉は白く味は淡泊。広義にはサヨリ科魚類の総称。〈[季]春〉

さより

布」とも書く)細い麻糸で紡いだ織目の細かい上質の布。律令制で、諸国から調として徴収された。後世は太い麻糸で織った粗布の称となり、近江産のが名高い。さいみ。さゆみ。さよみのぬの。孝徳紀「一戸に貲布さよみのぬの一丈二尺」

さ‐より【細魚・針魚・鱵】

サヨリ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体は青緑色で、細長く側扁し、下顎はいちじるしく延びて嘴くちばし状をなす。南日本近海に多い。肉は白く味は淡泊。広義にはサヨリ科魚類の総称。〈[季]春〉

さより

さら【皿・盤】

①食物を盛る平たく浅い器。陶磁器・漆器・金属製などがある。源氏物語葵「御―どもなどいつの間にかし出でけむ」

②饗膳きょうぜんなどに皿に盛って出す料理。「―数をふやす」

③平たくて皿に似た形のもの。「ひざの―」「ペン―」

④漢字の脚あしの一つ。「盃」「盆」などの脚の「皿」の称。

さら【更】

(「いへば―なり」の形で用い、もしくは「いへば―なり」を略した言い方として)いうまでもない。もちろん。蜻蛉日記下「いといかめしうののしるなどいへば―なり」。枕草子1「夏は夜。月の頃は―なり」

さら【新・更】

①新しいこと。また、そのもの。「―の服」「まっ―」

②名詞の上に付けて、そのものが新しいことを表す。「―湯」「―地」

さら【娑羅】

ナツツバキの別称。→娑羅樹

ざら

①世の中に多くあって珍しくないさま。おしなべてあるさま。森鴎外、雁「もう今頃は銀座辺で―に売つてゐるに違ない」

②いくらでも。むやみやたらに。洒落本、五臓眼「手のとどくだけくめん十めんして―に居つづけに置たり」

③「ざらがみ」の略。

④「ざらめ糖」の略。「き―」

サラート【ṣalāt アラビア】

イスラムの礼拝。義務と任意とがあり、義務は1日5回(暁・正午過ぎ・午後遅く・日没後・夜)。礼拝者はメッカの方角を向いて、直立礼・屈折礼・平伏礼を行いながら、コーランの章句や定型の祈祷句を唱える。

サラーフ‐アッディーン【Ṣalāḥ al-Dīn アラビア】

エジプトのアイユーブ朝の建設者。クルド出身。1174年君主を名のる。第3次十字軍との戦いで有名。英明・寛容な君主として、今日もなおイスラム教徒の間に人気がある。ヨーロッパではサラディンの名で知られる。(1138〜1193)

さら‐あらい【皿洗い】‥アラヒ

食事に使った皿を洗うこと。また、それを業務とする人。

さらい【杷・杈・欋】サラヒ

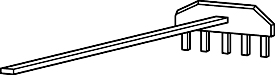

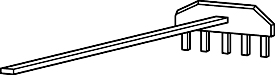

農具の一種。短い歯を粗く並べた横板に長柄をつけた竹・木・鉄製の道具。地表の雑物を取り除き、土塊を砕き、また播種後の土かけなどに用いる。木製のものは、土をかきならしたり、ごみをさらったりするのに用い、竹製のものは、木の葉やごみをさらうのに用いる。手杷。〈倭名類聚鈔15〉→レーキ

杷

さら【皿・盤】

①食物を盛る平たく浅い器。陶磁器・漆器・金属製などがある。源氏物語葵「御―どもなどいつの間にかし出でけむ」

②饗膳きょうぜんなどに皿に盛って出す料理。「―数をふやす」

③平たくて皿に似た形のもの。「ひざの―」「ペン―」

④漢字の脚あしの一つ。「盃」「盆」などの脚の「皿」の称。

さら【更】

(「いへば―なり」の形で用い、もしくは「いへば―なり」を略した言い方として)いうまでもない。もちろん。蜻蛉日記下「いといかめしうののしるなどいへば―なり」。枕草子1「夏は夜。月の頃は―なり」

さら【新・更】

①新しいこと。また、そのもの。「―の服」「まっ―」

②名詞の上に付けて、そのものが新しいことを表す。「―湯」「―地」

さら【娑羅】

ナツツバキの別称。→娑羅樹

ざら

①世の中に多くあって珍しくないさま。おしなべてあるさま。森鴎外、雁「もう今頃は銀座辺で―に売つてゐるに違ない」

②いくらでも。むやみやたらに。洒落本、五臓眼「手のとどくだけくめん十めんして―に居つづけに置たり」

③「ざらがみ」の略。

④「ざらめ糖」の略。「き―」

サラート【ṣalāt アラビア】

イスラムの礼拝。義務と任意とがあり、義務は1日5回(暁・正午過ぎ・午後遅く・日没後・夜)。礼拝者はメッカの方角を向いて、直立礼・屈折礼・平伏礼を行いながら、コーランの章句や定型の祈祷句を唱える。

サラーフ‐アッディーン【Ṣalāḥ al-Dīn アラビア】

エジプトのアイユーブ朝の建設者。クルド出身。1174年君主を名のる。第3次十字軍との戦いで有名。英明・寛容な君主として、今日もなおイスラム教徒の間に人気がある。ヨーロッパではサラディンの名で知られる。(1138〜1193)

さら‐あらい【皿洗い】‥アラヒ

食事に使った皿を洗うこと。また、それを業務とする人。

さらい【杷・杈・欋】サラヒ

農具の一種。短い歯を粗く並べた横板に長柄をつけた竹・木・鉄製の道具。地表の雑物を取り除き、土塊を砕き、また播種後の土かけなどに用いる。木製のものは、土をかきならしたり、ごみをさらったりするのに用い、竹製のものは、木の葉やごみをさらうのに用いる。手杷。〈倭名類聚鈔15〉→レーキ

杷

さらい【浚い・渫い】サラヒ

よけいな物をすっかり取り除くこと。掃除。「どぶ―」

⇒さらい‐の‐かぜ【浚いの風】

さらい【復習】サラヒ

①くりかえして習うこと。ふくしゅう。浮世風呂3「三味線や踊のお―さ」

②遊芸の師匠などが、弟子を集めて平生教えた技を演じさせること。浮世風呂前「あしたは杵屋きねやの―があらア」

⇒さらい‐がき【復習書】

さ‐らい【作礼】

仏に敬礼すること。

⇒さらい‐に‐こ【作礼而去】

さ‐らい【嗟来】

見さげた態度で招き寄せること。

⇒さらい‐の‐し【嗟来の食】

サライ【Sarai・薩来】

キプチャク‐ハン国の首都。ヴォルガ下流東岸に新旧の両サライがあった。バトゥの建設した旧サライは河口に近く、ベルケの造営した新サライはやや上流にあり、13〜14世紀に繁栄。

ざ‐らい【坐来】

[一]〔名〕

(「来」は助字)すわっていること。太平記27「蘿窓草屋の底に―して」

[二]〔副〕

いながらにして。すわっているうちに。了幻集「―眼中に向ひて聴くにも堪へたり」

さらい‐がき【復習書】サラヒ‥

習字の復習。

⇒さらい【復習】

さ‐らいげつ【再来月】

(サイライゲツの約か)来月の次の月。

さら‐いし【皿石】

火口の周辺に見出される皿状の溶岩片。特に阿蘇山中岳火口付近に多い。

さ‐らいしゅう【再来週】‥シウ

(サイライシュウの約か)来週の次の週。

さらい‐に‐こ【作礼而去】

多く、経典の末尾にある句。仏の説教に集まった聴衆が、一緒に仏に礼をして会場から退くこと。

⇒さ‐らい【作礼】

さ‐らいねん【再来年】

(サイライネンの約か)来年の次の年。明後年。

さらい‐の‐かぜ【浚いの風】サラヒ‥

降り積もる雪を吹き散らす風。秘蔵抄「ふるよりも―ぞすさまじき」

⇒さらい【浚い・渫い】

さらい‐の‐し【嗟来の食】

[礼記檀弓]さげすんで与える食物。人を見さげたふるまい。

⇒さ‐らい【嗟来】

さら・う【浚う・渫う】サラフ

[一]〔他五〕

川・井戸などの底にたまった土砂を掘りあげて除く。また、容器の中のものをすっかり取り去る。「井戸を―・う」「なべを―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら・う【攫う】サラフ

〔他五〕

(「浚う」と同源)

①人の油断を見て奪い去る。「子供を―・う」「波に―・われる」

②全部持ち去る。「人気を―・う」

さら・う【復習う】サラフ

(「浚う」と同源)

[一]〔他五〕

教えられた物事を繰り返してならう。復習する。「三味線を―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら‐うどん【皿饂飩】

油で揚げたり炒いためたりした中華そばを皿に盛り、その上に肉・魚介・野菜などの具を炒めて作った汁をかけたもの。多くは汁にとろみをつける。北九州地方、特に長崎の郷土料理。

サラウンド【surround】

(「取り囲む」の意)音響機器などによる再生音が、前方からだけでなく、上下左右や後方からも聞こえるような状態。「―効果」

⇒サラウンド‐システム【surround system】

サラウンド‐システム【surround system】

音の到達時間を変えたり、壁や天井からの反射や残響に相当する音を出したりすることにより、聴き手が感じる音の像に左右の広がりだけでなく、奥行も感じられるようにした音響再生の仕組み。

⇒サラウンド【surround】

さらえ【杷・杈・欋】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「箒―で頬杖つき」

さらえ【浚え】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

さらえ【復習】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

サラエヴォ【Sarajevo】

新・旧ボスニア‐ヘルツェゴヴィナの首都。ヨーロッパで最もイスラム的な都市といわれる。1914年6月末、オーストリア‐ハンガリー帝国皇太子およびその妃が、ここでセルビア青年に暗殺され、第一次大戦の導火線となった。人口52万9千(1991)。

さら・える【浚える・渫える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(中世にはヤ行にも活用した)(→)「さらう」に同じ。風流志道軒伝「上下かみしもを着て井戸を―・へ」

さら・える【復習える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(→)「さらう」に同じ。世間胸算用2「江戸状どもを―・へ失念したることどもを見出し」

さら‐がえ・る【更返る】‥ガヘル

〔自四〕

更に元に返る。後戻りする。源氏物語槿「えやむまじくおぼさるれば―・りて、まめやかに聞え給ふ」

ざら‐がみ【ざら紙】

①主に砕木パルプを原料とした紙。下等の印刷・筆記用紙に用いる。もとはローラーもかけず紙面がざらざらしていたので、こう呼ばれた。ざら。

②藁半紙のこと。

サラ‐きん【サラ金】

サラリーマン金融の略。

サラクルー【Armand Salacrou】

フランスの劇作家。社会諷刺的作風で現代劇の一代表者。作「アラスの見知らぬ女」「地球はまるい」「怒りの夜」など。(1899〜1989)

さら‐け【浅甕】

底の浅いかめ。顕宗紀「―に醸かめる酒おおみき」

さらけ‐だ・す【曝け出す】

〔他五〕

隠すところなく出す。ありのままをうちあける。「欠点を―・す」「心のうちを―・す」

さらけ‐や・める【さらけ止める】

〔他下一〕

すっかりやめる。浮世風呂3「屠蘇もたたき牛房もこけな咄だから―・めの、古風な餅も搗かずよ」

さらけ‐や・る【さらけ遣る】

〔他四〕

すっかり投げやる。浮世風呂2「そんな事は―・つておきなせえ」

さら・ける【曝ける】

〔他下一〕

何もかも隠さずに出す。さらけだす。

サラゴサ【Zaragoza】

スペイン北東部の都市。もとアラゴン王国の首都。商工業の中心地。人口59万3千(2001)。サラゴーサ。

さら‐こばち【皿小鉢】

皿や小さな鉢。台所の瀬戸物類の総称。

サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

(「(花などの模様を)まきちらす」意のジャワの古語セラサからか。ポルトガル語を介して、17世紀初め頃までに伝来)

①人物・鳥獣・花卉かきなど種々の多彩な模様を手描きあるいは木版や銅板を用いて捺染なっせんした綿布。インドに始まり、ジャワのバティック、オランダ更紗などに影響を与えた。もとインドやジャワなどから渡来。日本で製したものは和更紗わザラサという。印花布。花布。暹羅染シャムぞめ。「―模様」

②花の色で紅白うちまじってサラサに似たもの。

③更紗形の略。

⇒サラサ‐うちわ【更紗団扇】

⇒サラサ‐がた【更紗形】

⇒サラサ‐かぶろ【更紗禿】

⇒サラサ‐がみ【更紗紙】

⇒サラサ‐がわ【更紗革】

⇒サラサ‐ぞめ【更紗染】

⇒サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

⇒サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

サラサーテ【Pablo de Sarasate】

スペインのバイオリン奏者・作曲家。美麗な音色と技巧的演奏とで名高い。作「チゴイネルワイゼン」など。(1844〜1908)

サラサーテ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

さらい【浚い・渫い】サラヒ

よけいな物をすっかり取り除くこと。掃除。「どぶ―」

⇒さらい‐の‐かぜ【浚いの風】

さらい【復習】サラヒ

①くりかえして習うこと。ふくしゅう。浮世風呂3「三味線や踊のお―さ」

②遊芸の師匠などが、弟子を集めて平生教えた技を演じさせること。浮世風呂前「あしたは杵屋きねやの―があらア」

⇒さらい‐がき【復習書】

さ‐らい【作礼】

仏に敬礼すること。

⇒さらい‐に‐こ【作礼而去】

さ‐らい【嗟来】

見さげた態度で招き寄せること。

⇒さらい‐の‐し【嗟来の食】

サライ【Sarai・薩来】

キプチャク‐ハン国の首都。ヴォルガ下流東岸に新旧の両サライがあった。バトゥの建設した旧サライは河口に近く、ベルケの造営した新サライはやや上流にあり、13〜14世紀に繁栄。

ざ‐らい【坐来】

[一]〔名〕

(「来」は助字)すわっていること。太平記27「蘿窓草屋の底に―して」

[二]〔副〕

いながらにして。すわっているうちに。了幻集「―眼中に向ひて聴くにも堪へたり」

さらい‐がき【復習書】サラヒ‥

習字の復習。

⇒さらい【復習】

さ‐らいげつ【再来月】

(サイライゲツの約か)来月の次の月。

さら‐いし【皿石】

火口の周辺に見出される皿状の溶岩片。特に阿蘇山中岳火口付近に多い。

さ‐らいしゅう【再来週】‥シウ

(サイライシュウの約か)来週の次の週。

さらい‐に‐こ【作礼而去】

多く、経典の末尾にある句。仏の説教に集まった聴衆が、一緒に仏に礼をして会場から退くこと。

⇒さ‐らい【作礼】

さ‐らいねん【再来年】

(サイライネンの約か)来年の次の年。明後年。

さらい‐の‐かぜ【浚いの風】サラヒ‥

降り積もる雪を吹き散らす風。秘蔵抄「ふるよりも―ぞすさまじき」

⇒さらい【浚い・渫い】

さらい‐の‐し【嗟来の食】

[礼記檀弓]さげすんで与える食物。人を見さげたふるまい。

⇒さ‐らい【嗟来】

さら・う【浚う・渫う】サラフ

[一]〔他五〕

川・井戸などの底にたまった土砂を掘りあげて除く。また、容器の中のものをすっかり取り去る。「井戸を―・う」「なべを―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら・う【攫う】サラフ

〔他五〕

(「浚う」と同源)

①人の油断を見て奪い去る。「子供を―・う」「波に―・われる」

②全部持ち去る。「人気を―・う」

さら・う【復習う】サラフ

(「浚う」と同源)

[一]〔他五〕

教えられた物事を繰り返してならう。復習する。「三味線を―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら‐うどん【皿饂飩】

油で揚げたり炒いためたりした中華そばを皿に盛り、その上に肉・魚介・野菜などの具を炒めて作った汁をかけたもの。多くは汁にとろみをつける。北九州地方、特に長崎の郷土料理。

サラウンド【surround】

(「取り囲む」の意)音響機器などによる再生音が、前方からだけでなく、上下左右や後方からも聞こえるような状態。「―効果」

⇒サラウンド‐システム【surround system】

サラウンド‐システム【surround system】

音の到達時間を変えたり、壁や天井からの反射や残響に相当する音を出したりすることにより、聴き手が感じる音の像に左右の広がりだけでなく、奥行も感じられるようにした音響再生の仕組み。

⇒サラウンド【surround】

さらえ【杷・杈・欋】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「箒―で頬杖つき」

さらえ【浚え】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

さらえ【復習】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

サラエヴォ【Sarajevo】

新・旧ボスニア‐ヘルツェゴヴィナの首都。ヨーロッパで最もイスラム的な都市といわれる。1914年6月末、オーストリア‐ハンガリー帝国皇太子およびその妃が、ここでセルビア青年に暗殺され、第一次大戦の導火線となった。人口52万9千(1991)。

さら・える【浚える・渫える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(中世にはヤ行にも活用した)(→)「さらう」に同じ。風流志道軒伝「上下かみしもを着て井戸を―・へ」

さら・える【復習える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(→)「さらう」に同じ。世間胸算用2「江戸状どもを―・へ失念したることどもを見出し」

さら‐がえ・る【更返る】‥ガヘル

〔自四〕

更に元に返る。後戻りする。源氏物語槿「えやむまじくおぼさるれば―・りて、まめやかに聞え給ふ」

ざら‐がみ【ざら紙】

①主に砕木パルプを原料とした紙。下等の印刷・筆記用紙に用いる。もとはローラーもかけず紙面がざらざらしていたので、こう呼ばれた。ざら。

②藁半紙のこと。

サラ‐きん【サラ金】

サラリーマン金融の略。

サラクルー【Armand Salacrou】

フランスの劇作家。社会諷刺的作風で現代劇の一代表者。作「アラスの見知らぬ女」「地球はまるい」「怒りの夜」など。(1899〜1989)

さら‐け【浅甕】

底の浅いかめ。顕宗紀「―に醸かめる酒おおみき」

さらけ‐だ・す【曝け出す】

〔他五〕

隠すところなく出す。ありのままをうちあける。「欠点を―・す」「心のうちを―・す」

さらけ‐や・める【さらけ止める】

〔他下一〕

すっかりやめる。浮世風呂3「屠蘇もたたき牛房もこけな咄だから―・めの、古風な餅も搗かずよ」

さらけ‐や・る【さらけ遣る】

〔他四〕

すっかり投げやる。浮世風呂2「そんな事は―・つておきなせえ」

さら・ける【曝ける】

〔他下一〕

何もかも隠さずに出す。さらけだす。

サラゴサ【Zaragoza】

スペイン北東部の都市。もとアラゴン王国の首都。商工業の中心地。人口59万3千(2001)。サラゴーサ。

さら‐こばち【皿小鉢】

皿や小さな鉢。台所の瀬戸物類の総称。

サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

(「(花などの模様を)まきちらす」意のジャワの古語セラサからか。ポルトガル語を介して、17世紀初め頃までに伝来)

①人物・鳥獣・花卉かきなど種々の多彩な模様を手描きあるいは木版や銅板を用いて捺染なっせんした綿布。インドに始まり、ジャワのバティック、オランダ更紗などに影響を与えた。もとインドやジャワなどから渡来。日本で製したものは和更紗わザラサという。印花布。花布。暹羅染シャムぞめ。「―模様」

②花の色で紅白うちまじってサラサに似たもの。

③更紗形の略。

⇒サラサ‐うちわ【更紗団扇】

⇒サラサ‐がた【更紗形】

⇒サラサ‐かぶろ【更紗禿】

⇒サラサ‐がみ【更紗紙】

⇒サラサ‐がわ【更紗革】

⇒サラサ‐ぞめ【更紗染】

⇒サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

⇒サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

サラサーテ【Pablo de Sarasate】

スペインのバイオリン奏者・作曲家。美麗な音色と技巧的演奏とで名高い。作「チゴイネルワイゼン」など。(1844〜1908)

サラサーテ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→チゴイネルワイゼン

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

サラサ‐うちわ【更紗団扇】‥ウチハ

更紗形の模様のあるうちわ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がた【更紗形】

サラサに染め出したような文様。更紗。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐かぶろ【更紗禿】

サラサ模様の衣裳を着飾ったかぶろ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がみ【更紗紙】

更紗形の模様のある紙。印花紙。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がわ【更紗革】‥ガハ

更紗形を捺染した革。印花革。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ぞめ【更紗染】

更紗形に染めた布地きれじ。インドのチンツ、ジャワのバティックなど。シャムぞめ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

ツツジ科の落葉小高木。東日本の山地に自生。葉は卵形。6〜7月頃、淡紅白色の鐘形花を多数総状につける。花冠は浅く5裂し、紅色の条がある。

サラサドウダン(花)

撮影:関戸 勇

→チゴイネルワイゼン

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

サラサ‐うちわ【更紗団扇】‥ウチハ

更紗形の模様のあるうちわ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がた【更紗形】

サラサに染め出したような文様。更紗。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐かぶろ【更紗禿】

サラサ模様の衣裳を着飾ったかぶろ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がみ【更紗紙】

更紗形の模様のある紙。印花紙。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がわ【更紗革】‥ガハ

更紗形を捺染した革。印花革。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ぞめ【更紗染】

更紗形に染めた布地きれじ。インドのチンツ、ジャワのバティックなど。シャムぞめ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

ツツジ科の落葉小高木。東日本の山地に自生。葉は卵形。6〜7月頃、淡紅白色の鐘形花を多数総状につける。花冠は浅く5裂し、紅色の条がある。

サラサドウダン(花)

撮影:関戸 勇

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

ニシキウズガイ科の巻貝で、殻高10センチメートルに達する大型種。貝殻は厚く、8〜9階の螺層を有する円錐形で、白地に紅色の斑紋がある。内面は真珠層となり、貝ボタンの原料。奄美大島以南の海に産する。高瀬貝。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

さら‐さら

①乾燥した軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「ススキの穂が―鳴る」

②浅い川の水が小石などに当たりながら淀みなく流れる音。お茶漬をかきこむ音。また、そのさま。「小川が―と流れる」

③流れるように字や絵をかくさま。「短冊に―と書く」

④油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した砂」

さら‐さら【更更】

〔副〕

①今あらたに。今さら。万葉集10「神かむびにし我や―恋に逢ひにける」

②更に更に。あらたにあらたに。万葉集14「多摩川に曝す手作り―に何そこの児のここだかなしき」

③(打消や禁止の語を伴って)決して。少しも。絶えて。古今和歌集大歌所御歌「美作みまさかや久米の皿山―に我が名は立てじ万世までに」。「別れる気は―ない」

ざら‐ざら

①大量の粒状のものがこすれ合って発する連続音。また、そのさま。「豆が―とこぼれる」

②手触り・舌触り・見た感じが粗く滑らかでないさま。「―した手」「砂で―の廊下」

③声が耳障りで不快なさま。「―した声」

④物事が滑らかに行われるさま。すらすら。さっさ。好色五人女3「―と筆をあゆませ」

サラザル【António de Oliveira Salazar】

ポルトガルの政治家。1932年首相となり、33年新憲法を起草。事実上の独裁者となり、68年まで政権の座に君臨。(1889〜1970)

さらし【晒し・曝し】

①さらして白くした綿布または麻布。現今では白木綿に限る。吸湿性・通気性に富み、多く夏に用いる。晒布。〈[季]夏〉。「―に巻く」

②江戸時代の刑の一つ。縛った罪人または斬罪者の首を路傍にさらし、その罪をひろく世人に示したもの。

③磯の岩に波が当たり白い泡が広がっているさま。

⇒さらし‐あめ【晒し飴】

⇒さらし‐あん【晒し餡】

⇒さらし‐い【晒井】

⇒さらし‐うり【晒売り】

⇒さらし‐かか【晒嬶】

⇒さらし‐くじら【晒し鯨】

⇒さらし‐くび【晒し首】

⇒さらし‐こ【晒し粉】

⇒さらし‐つき【晒搗き】

⇒さらし‐ぬの【晒し布】

⇒さらし‐ねぎ【晒し葱】

⇒さらし‐ば【晒し場】

⇒さらし‐もの【晒し物】

⇒さらし‐もの【晒し者】

⇒さらし‐もめん【晒木綿】

⇒さらし‐や【晒屋】

⇒さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

⇒さらし‐ろう【晒し蝋】

さらし【晒】

①地歌・箏曲。宇治川で槙の里人が布をさらすさまを歌う。元禄以前、北沢勾当が三味線曲として作ったのが原曲(「古晒」とも)。享保以後、深草検校が手事物てごとものとした。現在では、さらに技巧的な曲に編曲されて、三味線の「早ざらし」や山田流箏曲の「新ざらし」に発展。

②歌舞伎舞踊の所作。両手で白布を技巧的に振って布をさらす様子を舞踊化。

さらし‐あめ【晒し飴】

水飴の水分やまざり物を除き色を白くして製した飴。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐あん【晒し餡】

こし餡を乾燥して粉にしたもの。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐い【晒井】‥ヰ

夏、井戸替えすること。〈[季]夏〉

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐うり【晒売り】

江戸時代、奈良晒を荷なって、長い呼び声で売り歩いた商人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐かか【晒嬶】

洗い張りを業とする女。西鶴織留5「又―がいつぞやあつらへました木綿ぎれ」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くじら【晒し鯨】‥クヂラ

鯨の脂肪層を薄く切り、熱湯で脂肪を除き、冷水でさらした食品。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くび【晒し首】

斬罪者の首を獄門にさらして世人に見せたこと。また、その首。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐こ【晒し粉】

①水にさらして白くした米の粉。

②水酸化カルシウムに塩素を吸収させて製した白色粉末。強い酸化力をもち、木綿類の漂白および消毒剤に用いる。漂白粉。カルキ。クロルカルキ。クロル石灰。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐つき【晒搗き】

布を臼に入れて杵きねでつき、白くさらすこと。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしな【更科・更級】

信濃国(長野県)の地名。郡名。姨捨おばすて山・田毎たごとの月など、名所が多い。蕎麦そばの産地。

⇒さらしな‐そば【更科蕎麦】

さらしな‐きこう【更科紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1冊。1688〜89年(元禄1〜2)成る。1688年(貞享5)芭蕉が門人の越智越人おちえつじんを伴い、尾張から木曾路を通り信州更科の里姨捨山の月見に行った時の小紀行文。

→文献資料[更科紀行]

さらしな‐しょうま【晒菜升麻】

キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は複葉。晩夏、白色の小花を総状に密生。雄しべが長く目立つ。春、若葉を食用。根茎は肥大し、乾したものは漢方生薬の升麻で、解毒・解熱剤。また、うがい薬にする。野菜升麻。

サラシナショウマ

撮影:関戸 勇

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

ニシキウズガイ科の巻貝で、殻高10センチメートルに達する大型種。貝殻は厚く、8〜9階の螺層を有する円錐形で、白地に紅色の斑紋がある。内面は真珠層となり、貝ボタンの原料。奄美大島以南の海に産する。高瀬貝。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

さら‐さら

①乾燥した軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「ススキの穂が―鳴る」

②浅い川の水が小石などに当たりながら淀みなく流れる音。お茶漬をかきこむ音。また、そのさま。「小川が―と流れる」

③流れるように字や絵をかくさま。「短冊に―と書く」

④油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した砂」

さら‐さら【更更】

〔副〕

①今あらたに。今さら。万葉集10「神かむびにし我や―恋に逢ひにける」

②更に更に。あらたにあらたに。万葉集14「多摩川に曝す手作り―に何そこの児のここだかなしき」

③(打消や禁止の語を伴って)決して。少しも。絶えて。古今和歌集大歌所御歌「美作みまさかや久米の皿山―に我が名は立てじ万世までに」。「別れる気は―ない」

ざら‐ざら

①大量の粒状のものがこすれ合って発する連続音。また、そのさま。「豆が―とこぼれる」

②手触り・舌触り・見た感じが粗く滑らかでないさま。「―した手」「砂で―の廊下」

③声が耳障りで不快なさま。「―した声」

④物事が滑らかに行われるさま。すらすら。さっさ。好色五人女3「―と筆をあゆませ」

サラザル【António de Oliveira Salazar】

ポルトガルの政治家。1932年首相となり、33年新憲法を起草。事実上の独裁者となり、68年まで政権の座に君臨。(1889〜1970)

さらし【晒し・曝し】

①さらして白くした綿布または麻布。現今では白木綿に限る。吸湿性・通気性に富み、多く夏に用いる。晒布。〈[季]夏〉。「―に巻く」

②江戸時代の刑の一つ。縛った罪人または斬罪者の首を路傍にさらし、その罪をひろく世人に示したもの。

③磯の岩に波が当たり白い泡が広がっているさま。

⇒さらし‐あめ【晒し飴】

⇒さらし‐あん【晒し餡】

⇒さらし‐い【晒井】

⇒さらし‐うり【晒売り】

⇒さらし‐かか【晒嬶】

⇒さらし‐くじら【晒し鯨】

⇒さらし‐くび【晒し首】

⇒さらし‐こ【晒し粉】

⇒さらし‐つき【晒搗き】

⇒さらし‐ぬの【晒し布】

⇒さらし‐ねぎ【晒し葱】

⇒さらし‐ば【晒し場】

⇒さらし‐もの【晒し物】

⇒さらし‐もの【晒し者】

⇒さらし‐もめん【晒木綿】

⇒さらし‐や【晒屋】

⇒さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

⇒さらし‐ろう【晒し蝋】

さらし【晒】

①地歌・箏曲。宇治川で槙の里人が布をさらすさまを歌う。元禄以前、北沢勾当が三味線曲として作ったのが原曲(「古晒」とも)。享保以後、深草検校が手事物てごとものとした。現在では、さらに技巧的な曲に編曲されて、三味線の「早ざらし」や山田流箏曲の「新ざらし」に発展。

②歌舞伎舞踊の所作。両手で白布を技巧的に振って布をさらす様子を舞踊化。

さらし‐あめ【晒し飴】

水飴の水分やまざり物を除き色を白くして製した飴。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐あん【晒し餡】

こし餡を乾燥して粉にしたもの。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐い【晒井】‥ヰ

夏、井戸替えすること。〈[季]夏〉

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐うり【晒売り】

江戸時代、奈良晒を荷なって、長い呼び声で売り歩いた商人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐かか【晒嬶】

洗い張りを業とする女。西鶴織留5「又―がいつぞやあつらへました木綿ぎれ」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くじら【晒し鯨】‥クヂラ

鯨の脂肪層を薄く切り、熱湯で脂肪を除き、冷水でさらした食品。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くび【晒し首】

斬罪者の首を獄門にさらして世人に見せたこと。また、その首。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐こ【晒し粉】

①水にさらして白くした米の粉。

②水酸化カルシウムに塩素を吸収させて製した白色粉末。強い酸化力をもち、木綿類の漂白および消毒剤に用いる。漂白粉。カルキ。クロルカルキ。クロル石灰。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐つき【晒搗き】

布を臼に入れて杵きねでつき、白くさらすこと。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしな【更科・更級】

信濃国(長野県)の地名。郡名。姨捨おばすて山・田毎たごとの月など、名所が多い。蕎麦そばの産地。

⇒さらしな‐そば【更科蕎麦】

さらしな‐きこう【更科紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1冊。1688〜89年(元禄1〜2)成る。1688年(貞享5)芭蕉が門人の越智越人おちえつじんを伴い、尾張から木曾路を通り信州更科の里姨捨山の月見に行った時の小紀行文。

→文献資料[更科紀行]

さらしな‐しょうま【晒菜升麻】

キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は複葉。晩夏、白色の小花を総状に密生。雄しべが長く目立つ。春、若葉を食用。根茎は肥大し、乾したものは漢方生薬の升麻で、解毒・解熱剤。また、うがい薬にする。野菜升麻。

サラシナショウマ

撮影:関戸 勇

さらしな‐そば【更科蕎麦】

ソバの実の中心部分のみを碾ひいて作った、白くて上品な香りの蕎麦。更科産とは限らない。

⇒さらしな【更科・更級】

さらしな‐にっき【更級日記】

菅原孝標たかすえの女むすめの日記。1巻。寛仁4年(1020)9月、13歳の時、父の任国上総を出発したことに筆を起こし、康平元年(1058)夫橘俊通と死別した頃までの追憶が流麗な筆致で書かれている。夢の記事が多い。

→文献資料[更級日記]

さらし‐ぬの【晒し布】

(→)「さらし」1に同じ。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ねぎ【晒し葱】

葱を千切りにし、または小口から薄く切り、水に晒して余分な辛み・粘り・臭みを抜いたもの。薬味として使う。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ば【晒し場】

①布などを水で洗ってさらす場所。

②罪人を晒しの刑に処する場所。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしめ【晒女】

歌舞伎舞踊。長唄。近江八景になぞらえた八変化の「閏玆姿八景またここにすがたはっけい」の一部。通称「近江のお兼」。2世桜田治助作詞。4世杵屋六三郎作曲。1813年(文化10)初演。大力の女お兼が布さらしの所作などを見せる。

さらし‐もの【晒し物】

さらして白くした物。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もの【晒し者】

①晒しの刑に処せられた罪人。

②人前で恥をかかされる人。「―にする」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もめん【晒木綿】

さらして白くした綿布。さらし。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐や【晒屋】

綿布・麻布をさらすことを業とする家。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

天井を設けないで、下から屋根裏が見える屋根。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら‐じゅ【娑羅樹・沙羅樹】

(梵語sāla シャラジュとも)インド原産の常緑高木。フタバガキ科の植物で、幹高30メートルにも達する。葉は大形で長楕円形。花は小形の淡黄色で芳香がある。材は淡褐色で堅実、建築用または器具用。いわゆるラワン材の一種。樹脂はピッチ1

さらしな‐そば【更科蕎麦】

ソバの実の中心部分のみを碾ひいて作った、白くて上品な香りの蕎麦。更科産とは限らない。

⇒さらしな【更科・更級】

さらしな‐にっき【更級日記】

菅原孝標たかすえの女むすめの日記。1巻。寛仁4年(1020)9月、13歳の時、父の任国上総を出発したことに筆を起こし、康平元年(1058)夫橘俊通と死別した頃までの追憶が流麗な筆致で書かれている。夢の記事が多い。

→文献資料[更級日記]

さらし‐ぬの【晒し布】

(→)「さらし」1に同じ。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ねぎ【晒し葱】

葱を千切りにし、または小口から薄く切り、水に晒して余分な辛み・粘り・臭みを抜いたもの。薬味として使う。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ば【晒し場】

①布などを水で洗ってさらす場所。

②罪人を晒しの刑に処する場所。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしめ【晒女】

歌舞伎舞踊。長唄。近江八景になぞらえた八変化の「閏玆姿八景またここにすがたはっけい」の一部。通称「近江のお兼」。2世桜田治助作詞。4世杵屋六三郎作曲。1813年(文化10)初演。大力の女お兼が布さらしの所作などを見せる。

さらし‐もの【晒し物】

さらして白くした物。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もの【晒し者】

①晒しの刑に処せられた罪人。

②人前で恥をかかされる人。「―にする」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もめん【晒木綿】

さらして白くした綿布。さらし。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐や【晒屋】

綿布・麻布をさらすことを業とする家。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

天井を設けないで、下から屋根裏が見える屋根。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら‐じゅ【娑羅樹・沙羅樹】

(梵語sāla シャラジュとも)インド原産の常緑高木。フタバガキ科の植物で、幹高30メートルにも達する。葉は大形で長楕円形。花は小形の淡黄色で芳香がある。材は淡褐色で堅実、建築用または器具用。いわゆるラワン材の一種。樹脂はピッチ1 の代用。種子から油を搾る。日本でいう娑羅はナツツバキのこと。→娑羅双樹

さらし‐ろう【晒し蝋】‥ラフ

漂白・脱色した木蝋。白蝋。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら・す

〔他四〕

(関西地方などで)

①「する」をののしっていう語。しやがる。歌舞伎、韓人漢文手管始「そりや何―・すのぢや」

②(動詞の連用形に付いて)その動作をののしっていう語。歌舞伎、韓人漢文手管始「おいらに無い名を付け―・して其尻もゑふ捌かず、逃吠へにする爰な犬め」

さら・す【晒す・曝す】

〔他五〕

①日光や雨風のあたるままにしておく。「雨風に―・される」

②日光にあててほす。「本を日に―・す」

③布などを水で洗い、日にあてて白くする。また、料理で、材料を水などにつけて、あくを抜く。万葉集7「橘の島にし居れば川遠み―・さず縫ひしわが下衣」。「―・して白くする」

④広く人々の目に触れるようにする。また、晒しの刑に処する。平家物語11「生きながらとらはれて…恥を―・すだに口惜しきに」。「人目に―・す」

⑤危険な状態に置く。「敵の砲弾に身を―・す」

⑥(「目を―・す」の形で)くまなく見る。「書類に目を―・す」

さら‐ず【避らず】

(避ルの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①やむをえず。竹取物語「迎へに人々まうで来んず。―まかりぬべければ」

②離さないで。

さら‐ず‐は【然らずは】

〔接続〕

そうでない時は。そうでなければ。源氏物語明石「かの物の音を聞かばや。―かひなくこそ」

サラセニア【Sarracenia ラテン】

サラセニア科の多年生食虫植物。同属(その学名)の総称。北米の湿地に自生。葉は筒状の嚢となり、上端に蓋状の裂片があるが閉まらない。中に入った虫は内壁の逆毛に妨げられて脱出できず、消化吸収される。観賞用に栽培。瓶子草へいしそう。

サラセン【Saracen】

ヨーロッパで、古くはシリア付近のアラブの呼称。のちイスラム教徒の総称。ウマイヤ朝やアッバース朝はサラセン帝国と呼ばれた。唐名、大食タージ。

さら‐そうじゅ【娑羅双樹・沙羅双樹】‥サウ‥

(シャラソウジュとも)釈尊が涅槃ねはんに入った臥床の四方に2本ずつあった娑羅樹。涅槃の際には東西・南北の双樹が合してそれぞれ一樹となり、樹色白変したという。双樹の栄枯については経典により異説がある。平家物語1「―の花の色、盛者必衰の理をあらはす」

さら‐た【更田】

田植前の乾田。「―打」

サラダ【salad】

生なま野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。サラド。夏目漱石、明暗「原は刻んだサラドをハムの上へ載せて」

⇒サラダ‐オイル【salad-oil】

⇒サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

⇒サラダ‐な【サラダ菜】

⇒サラダ‐バー【salad bar】

⇒サラダ‐ボール【salad-bowl】

⇒サラダ‐ゆ【サラダ油】

サラダ‐オイル【salad-oil】

サラダ油ゆ。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

サラダの調味に用いるソース。フレンチ‐ドレッシングが代表的だが、マヨネーズをベースにしたものも含め、種類が多い。→ドレッシング。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐な【サラダ菜】

結球のゆるいレタスの通称。→レタス。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐バー【salad bar】

各種の生野菜やドレッシングなどを並べて、客が好みに応じてサラダを取り分けるようにしたコーナー。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ボール【salad-bowl】

サラダを盛ったり混ぜ合わせたりするのに使う丸形の深い鉢。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ゆ【サラダ油】

主にサラダのドレッシングなどに用いる精製度の高い食用植物油。低温でも凝固・白濁しない。サラダオイル。

⇒サラダ【salad】

さら‐ち【更地・新地】

①何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。

②〔法〕地上に建築物などのない宅地。

ざら‐つ・く

〔自五〕

ざらざらする。夏目漱石、明暗「彼は木炭紙に似た―・く厚い紙の余りへ」

さらっ‐と

〔副〕

①粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。「―した髪」

②こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。また、そのような性格であるさま。「言いにくいことを―言う」「―した性格」

さら‐で【然らで】

〔接続〕

そうでなくて。山家集「―逢ふべき君ならなくに」

⇒さらで‐だに【然らでだに】

⇒さらで‐は【然らでは】

⇒さらで‐も【然らでも】

サラディン【Saladin】

⇒サラーフ=アッディーン

さらで‐だに【然らでだに】

そうでなくてさえ。後拾遺和歌集秋「―あやしき程の夕暮に」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐は【然らでは】

そうでなかったら。源氏物語夢浮橋「―仏の制し給ふ方のことを」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐も【然らでも】

そうでなくても。枕草子1「霜のいと白きも、又―いと寒きに」

⇒さら‐で【然らで】

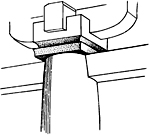

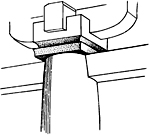

さら‐と【皿斗】

〔建〕斗形ますがたの下方につけた皿状の部分。また、それをつけた斗形。

皿斗

の代用。種子から油を搾る。日本でいう娑羅はナツツバキのこと。→娑羅双樹

さらし‐ろう【晒し蝋】‥ラフ

漂白・脱色した木蝋。白蝋。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら・す

〔他四〕

(関西地方などで)

①「する」をののしっていう語。しやがる。歌舞伎、韓人漢文手管始「そりや何―・すのぢや」

②(動詞の連用形に付いて)その動作をののしっていう語。歌舞伎、韓人漢文手管始「おいらに無い名を付け―・して其尻もゑふ捌かず、逃吠へにする爰な犬め」

さら・す【晒す・曝す】

〔他五〕

①日光や雨風のあたるままにしておく。「雨風に―・される」

②日光にあててほす。「本を日に―・す」

③布などを水で洗い、日にあてて白くする。また、料理で、材料を水などにつけて、あくを抜く。万葉集7「橘の島にし居れば川遠み―・さず縫ひしわが下衣」。「―・して白くする」

④広く人々の目に触れるようにする。また、晒しの刑に処する。平家物語11「生きながらとらはれて…恥を―・すだに口惜しきに」。「人目に―・す」

⑤危険な状態に置く。「敵の砲弾に身を―・す」

⑥(「目を―・す」の形で)くまなく見る。「書類に目を―・す」

さら‐ず【避らず】

(避ルの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①やむをえず。竹取物語「迎へに人々まうで来んず。―まかりぬべければ」

②離さないで。

さら‐ず‐は【然らずは】

〔接続〕

そうでない時は。そうでなければ。源氏物語明石「かの物の音を聞かばや。―かひなくこそ」

サラセニア【Sarracenia ラテン】

サラセニア科の多年生食虫植物。同属(その学名)の総称。北米の湿地に自生。葉は筒状の嚢となり、上端に蓋状の裂片があるが閉まらない。中に入った虫は内壁の逆毛に妨げられて脱出できず、消化吸収される。観賞用に栽培。瓶子草へいしそう。

サラセン【Saracen】

ヨーロッパで、古くはシリア付近のアラブの呼称。のちイスラム教徒の総称。ウマイヤ朝やアッバース朝はサラセン帝国と呼ばれた。唐名、大食タージ。

さら‐そうじゅ【娑羅双樹・沙羅双樹】‥サウ‥

(シャラソウジュとも)釈尊が涅槃ねはんに入った臥床の四方に2本ずつあった娑羅樹。涅槃の際には東西・南北の双樹が合してそれぞれ一樹となり、樹色白変したという。双樹の栄枯については経典により異説がある。平家物語1「―の花の色、盛者必衰の理をあらはす」

さら‐た【更田】

田植前の乾田。「―打」

サラダ【salad】

生なま野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。サラド。夏目漱石、明暗「原は刻んだサラドをハムの上へ載せて」

⇒サラダ‐オイル【salad-oil】

⇒サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

⇒サラダ‐な【サラダ菜】

⇒サラダ‐バー【salad bar】

⇒サラダ‐ボール【salad-bowl】

⇒サラダ‐ゆ【サラダ油】

サラダ‐オイル【salad-oil】

サラダ油ゆ。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

サラダの調味に用いるソース。フレンチ‐ドレッシングが代表的だが、マヨネーズをベースにしたものも含め、種類が多い。→ドレッシング。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐な【サラダ菜】

結球のゆるいレタスの通称。→レタス。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐バー【salad bar】

各種の生野菜やドレッシングなどを並べて、客が好みに応じてサラダを取り分けるようにしたコーナー。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ボール【salad-bowl】

サラダを盛ったり混ぜ合わせたりするのに使う丸形の深い鉢。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ゆ【サラダ油】

主にサラダのドレッシングなどに用いる精製度の高い食用植物油。低温でも凝固・白濁しない。サラダオイル。

⇒サラダ【salad】

さら‐ち【更地・新地】

①何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。

②〔法〕地上に建築物などのない宅地。

ざら‐つ・く

〔自五〕

ざらざらする。夏目漱石、明暗「彼は木炭紙に似た―・く厚い紙の余りへ」

さらっ‐と

〔副〕

①粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。「―した髪」

②こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。また、そのような性格であるさま。「言いにくいことを―言う」「―した性格」

さら‐で【然らで】

〔接続〕

そうでなくて。山家集「―逢ふべき君ならなくに」

⇒さらで‐だに【然らでだに】

⇒さらで‐は【然らでは】

⇒さらで‐も【然らでも】

サラディン【Saladin】

⇒サラーフ=アッディーン

さらで‐だに【然らでだに】

そうでなくてさえ。後拾遺和歌集秋「―あやしき程の夕暮に」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐は【然らでは】

そうでなかったら。源氏物語夢浮橋「―仏の制し給ふ方のことを」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐も【然らでも】

そうでなくても。枕草子1「霜のいと白きも、又―いと寒きに」

⇒さら‐で【然らで】

さら‐と【皿斗】

〔建〕斗形ますがたの下方につけた皿状の部分。また、それをつけた斗形。

皿斗

サラトガ【Saratoga】

アメリカ合衆国北東部、ニューヨーク州東部の町。独立戦争中の1777年にイギリス軍がここで大敗したのを機にフランスがアメリカと同盟、戦争の流れを変えた。

さら‐なり【更なり】

⇒さら

さら‐なる【更なる】

以前より程度を増すさま。より一層の。「―努力を期待する」

さら‐に【更に】

〔副〕

①その上に(なお)。

㋐一つの事が重ねて(類似の事を伴って)起こり、または時と共に程度を増すさま。なお一層。古事記上「それよりのちは、ややに貧しくなりて、―荒き心を起して」。「―風が強くなる」

㋑(前言を受け)それに付け加えて。「―こうも解釈できる」

②ことあらためて。枕草子142「いで―、言へば世の常なり」

③(下に打消を伴って)決して。さらさら。古今和歌集哀傷「―世にもまじらずして」。「返す気は―ない」

⇒更にもあらず

⇒更にも言わず

サラトガ【Saratoga】

アメリカ合衆国北東部、ニューヨーク州東部の町。独立戦争中の1777年にイギリス軍がここで大敗したのを機にフランスがアメリカと同盟、戦争の流れを変えた。

さら‐なり【更なり】

⇒さら

さら‐なる【更なる】

以前より程度を増すさま。より一層の。「―努力を期待する」

さら‐に【更に】

〔副〕

①その上に(なお)。

㋐一つの事が重ねて(類似の事を伴って)起こり、または時と共に程度を増すさま。なお一層。古事記上「それよりのちは、ややに貧しくなりて、―荒き心を起して」。「―風が強くなる」

㋑(前言を受け)それに付け加えて。「―こうも解釈できる」

②ことあらためて。枕草子142「いで―、言へば世の常なり」

③(下に打消を伴って)決して。さらさら。古今和歌集哀傷「―世にもまじらずして」。「返す気は―ない」

⇒更にもあらず

⇒更にも言わず

布」とも書く)細い麻糸で紡いだ織目の細かい上質の布。律令制で、諸国から調として徴収された。後世は太い麻糸で織った粗布の称となり、近江産のが名高い。さいみ。さゆみ。さよみのぬの。孝徳紀「一戸に貲布さよみのぬの一丈二尺」

さ‐より【細魚・針魚・鱵】

サヨリ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体は青緑色で、細長く側扁し、下顎はいちじるしく延びて嘴くちばし状をなす。南日本近海に多い。肉は白く味は淡泊。広義にはサヨリ科魚類の総称。〈[季]春〉

さより

布」とも書く)細い麻糸で紡いだ織目の細かい上質の布。律令制で、諸国から調として徴収された。後世は太い麻糸で織った粗布の称となり、近江産のが名高い。さいみ。さゆみ。さよみのぬの。孝徳紀「一戸に貲布さよみのぬの一丈二尺」

さ‐より【細魚・針魚・鱵】

サヨリ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体は青緑色で、細長く側扁し、下顎はいちじるしく延びて嘴くちばし状をなす。南日本近海に多い。肉は白く味は淡泊。広義にはサヨリ科魚類の総称。〈[季]春〉

さより

さら【皿・盤】

①食物を盛る平たく浅い器。陶磁器・漆器・金属製などがある。源氏物語葵「御―どもなどいつの間にかし出でけむ」

②饗膳きょうぜんなどに皿に盛って出す料理。「―数をふやす」

③平たくて皿に似た形のもの。「ひざの―」「ペン―」

④漢字の脚あしの一つ。「盃」「盆」などの脚の「皿」の称。

さら【更】

(「いへば―なり」の形で用い、もしくは「いへば―なり」を略した言い方として)いうまでもない。もちろん。蜻蛉日記下「いといかめしうののしるなどいへば―なり」。枕草子1「夏は夜。月の頃は―なり」

さら【新・更】

①新しいこと。また、そのもの。「―の服」「まっ―」

②名詞の上に付けて、そのものが新しいことを表す。「―湯」「―地」

さら【娑羅】

ナツツバキの別称。→娑羅樹

ざら

①世の中に多くあって珍しくないさま。おしなべてあるさま。森鴎外、雁「もう今頃は銀座辺で―に売つてゐるに違ない」

②いくらでも。むやみやたらに。洒落本、五臓眼「手のとどくだけくめん十めんして―に居つづけに置たり」

③「ざらがみ」の略。

④「ざらめ糖」の略。「き―」

サラート【ṣalāt アラビア】

イスラムの礼拝。義務と任意とがあり、義務は1日5回(暁・正午過ぎ・午後遅く・日没後・夜)。礼拝者はメッカの方角を向いて、直立礼・屈折礼・平伏礼を行いながら、コーランの章句や定型の祈祷句を唱える。

サラーフ‐アッディーン【Ṣalāḥ al-Dīn アラビア】

エジプトのアイユーブ朝の建設者。クルド出身。1174年君主を名のる。第3次十字軍との戦いで有名。英明・寛容な君主として、今日もなおイスラム教徒の間に人気がある。ヨーロッパではサラディンの名で知られる。(1138〜1193)

さら‐あらい【皿洗い】‥アラヒ

食事に使った皿を洗うこと。また、それを業務とする人。

さらい【杷・杈・欋】サラヒ

農具の一種。短い歯を粗く並べた横板に長柄をつけた竹・木・鉄製の道具。地表の雑物を取り除き、土塊を砕き、また播種後の土かけなどに用いる。木製のものは、土をかきならしたり、ごみをさらったりするのに用い、竹製のものは、木の葉やごみをさらうのに用いる。手杷。〈倭名類聚鈔15〉→レーキ

杷

さら【皿・盤】

①食物を盛る平たく浅い器。陶磁器・漆器・金属製などがある。源氏物語葵「御―どもなどいつの間にかし出でけむ」

②饗膳きょうぜんなどに皿に盛って出す料理。「―数をふやす」

③平たくて皿に似た形のもの。「ひざの―」「ペン―」

④漢字の脚あしの一つ。「盃」「盆」などの脚の「皿」の称。

さら【更】

(「いへば―なり」の形で用い、もしくは「いへば―なり」を略した言い方として)いうまでもない。もちろん。蜻蛉日記下「いといかめしうののしるなどいへば―なり」。枕草子1「夏は夜。月の頃は―なり」

さら【新・更】

①新しいこと。また、そのもの。「―の服」「まっ―」

②名詞の上に付けて、そのものが新しいことを表す。「―湯」「―地」

さら【娑羅】

ナツツバキの別称。→娑羅樹

ざら

①世の中に多くあって珍しくないさま。おしなべてあるさま。森鴎外、雁「もう今頃は銀座辺で―に売つてゐるに違ない」

②いくらでも。むやみやたらに。洒落本、五臓眼「手のとどくだけくめん十めんして―に居つづけに置たり」

③「ざらがみ」の略。

④「ざらめ糖」の略。「き―」

サラート【ṣalāt アラビア】

イスラムの礼拝。義務と任意とがあり、義務は1日5回(暁・正午過ぎ・午後遅く・日没後・夜)。礼拝者はメッカの方角を向いて、直立礼・屈折礼・平伏礼を行いながら、コーランの章句や定型の祈祷句を唱える。

サラーフ‐アッディーン【Ṣalāḥ al-Dīn アラビア】

エジプトのアイユーブ朝の建設者。クルド出身。1174年君主を名のる。第3次十字軍との戦いで有名。英明・寛容な君主として、今日もなおイスラム教徒の間に人気がある。ヨーロッパではサラディンの名で知られる。(1138〜1193)

さら‐あらい【皿洗い】‥アラヒ

食事に使った皿を洗うこと。また、それを業務とする人。

さらい【杷・杈・欋】サラヒ

農具の一種。短い歯を粗く並べた横板に長柄をつけた竹・木・鉄製の道具。地表の雑物を取り除き、土塊を砕き、また播種後の土かけなどに用いる。木製のものは、土をかきならしたり、ごみをさらったりするのに用い、竹製のものは、木の葉やごみをさらうのに用いる。手杷。〈倭名類聚鈔15〉→レーキ

杷

さらい【浚い・渫い】サラヒ

よけいな物をすっかり取り除くこと。掃除。「どぶ―」

⇒さらい‐の‐かぜ【浚いの風】

さらい【復習】サラヒ

①くりかえして習うこと。ふくしゅう。浮世風呂3「三味線や踊のお―さ」

②遊芸の師匠などが、弟子を集めて平生教えた技を演じさせること。浮世風呂前「あしたは杵屋きねやの―があらア」

⇒さらい‐がき【復習書】

さ‐らい【作礼】

仏に敬礼すること。

⇒さらい‐に‐こ【作礼而去】

さ‐らい【嗟来】

見さげた態度で招き寄せること。

⇒さらい‐の‐し【嗟来の食】

サライ【Sarai・薩来】

キプチャク‐ハン国の首都。ヴォルガ下流東岸に新旧の両サライがあった。バトゥの建設した旧サライは河口に近く、ベルケの造営した新サライはやや上流にあり、13〜14世紀に繁栄。

ざ‐らい【坐来】

[一]〔名〕

(「来」は助字)すわっていること。太平記27「蘿窓草屋の底に―して」

[二]〔副〕

いながらにして。すわっているうちに。了幻集「―眼中に向ひて聴くにも堪へたり」

さらい‐がき【復習書】サラヒ‥

習字の復習。

⇒さらい【復習】

さ‐らいげつ【再来月】

(サイライゲツの約か)来月の次の月。

さら‐いし【皿石】

火口の周辺に見出される皿状の溶岩片。特に阿蘇山中岳火口付近に多い。

さ‐らいしゅう【再来週】‥シウ

(サイライシュウの約か)来週の次の週。

さらい‐に‐こ【作礼而去】

多く、経典の末尾にある句。仏の説教に集まった聴衆が、一緒に仏に礼をして会場から退くこと。

⇒さ‐らい【作礼】

さ‐らいねん【再来年】

(サイライネンの約か)来年の次の年。明後年。

さらい‐の‐かぜ【浚いの風】サラヒ‥

降り積もる雪を吹き散らす風。秘蔵抄「ふるよりも―ぞすさまじき」

⇒さらい【浚い・渫い】

さらい‐の‐し【嗟来の食】

[礼記檀弓]さげすんで与える食物。人を見さげたふるまい。

⇒さ‐らい【嗟来】

さら・う【浚う・渫う】サラフ

[一]〔他五〕

川・井戸などの底にたまった土砂を掘りあげて除く。また、容器の中のものをすっかり取り去る。「井戸を―・う」「なべを―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら・う【攫う】サラフ

〔他五〕

(「浚う」と同源)

①人の油断を見て奪い去る。「子供を―・う」「波に―・われる」

②全部持ち去る。「人気を―・う」

さら・う【復習う】サラフ

(「浚う」と同源)

[一]〔他五〕

教えられた物事を繰り返してならう。復習する。「三味線を―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら‐うどん【皿饂飩】

油で揚げたり炒いためたりした中華そばを皿に盛り、その上に肉・魚介・野菜などの具を炒めて作った汁をかけたもの。多くは汁にとろみをつける。北九州地方、特に長崎の郷土料理。

サラウンド【surround】

(「取り囲む」の意)音響機器などによる再生音が、前方からだけでなく、上下左右や後方からも聞こえるような状態。「―効果」

⇒サラウンド‐システム【surround system】

サラウンド‐システム【surround system】

音の到達時間を変えたり、壁や天井からの反射や残響に相当する音を出したりすることにより、聴き手が感じる音の像に左右の広がりだけでなく、奥行も感じられるようにした音響再生の仕組み。

⇒サラウンド【surround】

さらえ【杷・杈・欋】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「箒―で頬杖つき」

さらえ【浚え】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

さらえ【復習】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

サラエヴォ【Sarajevo】

新・旧ボスニア‐ヘルツェゴヴィナの首都。ヨーロッパで最もイスラム的な都市といわれる。1914年6月末、オーストリア‐ハンガリー帝国皇太子およびその妃が、ここでセルビア青年に暗殺され、第一次大戦の導火線となった。人口52万9千(1991)。

さら・える【浚える・渫える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(中世にはヤ行にも活用した)(→)「さらう」に同じ。風流志道軒伝「上下かみしもを着て井戸を―・へ」

さら・える【復習える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(→)「さらう」に同じ。世間胸算用2「江戸状どもを―・へ失念したることどもを見出し」

さら‐がえ・る【更返る】‥ガヘル

〔自四〕

更に元に返る。後戻りする。源氏物語槿「えやむまじくおぼさるれば―・りて、まめやかに聞え給ふ」

ざら‐がみ【ざら紙】

①主に砕木パルプを原料とした紙。下等の印刷・筆記用紙に用いる。もとはローラーもかけず紙面がざらざらしていたので、こう呼ばれた。ざら。

②藁半紙のこと。

サラ‐きん【サラ金】

サラリーマン金融の略。

サラクルー【Armand Salacrou】

フランスの劇作家。社会諷刺的作風で現代劇の一代表者。作「アラスの見知らぬ女」「地球はまるい」「怒りの夜」など。(1899〜1989)

さら‐け【浅甕】

底の浅いかめ。顕宗紀「―に醸かめる酒おおみき」

さらけ‐だ・す【曝け出す】

〔他五〕

隠すところなく出す。ありのままをうちあける。「欠点を―・す」「心のうちを―・す」

さらけ‐や・める【さらけ止める】

〔他下一〕

すっかりやめる。浮世風呂3「屠蘇もたたき牛房もこけな咄だから―・めの、古風な餅も搗かずよ」

さらけ‐や・る【さらけ遣る】

〔他四〕

すっかり投げやる。浮世風呂2「そんな事は―・つておきなせえ」

さら・ける【曝ける】

〔他下一〕

何もかも隠さずに出す。さらけだす。

サラゴサ【Zaragoza】

スペイン北東部の都市。もとアラゴン王国の首都。商工業の中心地。人口59万3千(2001)。サラゴーサ。

さら‐こばち【皿小鉢】

皿や小さな鉢。台所の瀬戸物類の総称。

サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

(「(花などの模様を)まきちらす」意のジャワの古語セラサからか。ポルトガル語を介して、17世紀初め頃までに伝来)

①人物・鳥獣・花卉かきなど種々の多彩な模様を手描きあるいは木版や銅板を用いて捺染なっせんした綿布。インドに始まり、ジャワのバティック、オランダ更紗などに影響を与えた。もとインドやジャワなどから渡来。日本で製したものは和更紗わザラサという。印花布。花布。暹羅染シャムぞめ。「―模様」

②花の色で紅白うちまじってサラサに似たもの。

③更紗形の略。

⇒サラサ‐うちわ【更紗団扇】

⇒サラサ‐がた【更紗形】

⇒サラサ‐かぶろ【更紗禿】

⇒サラサ‐がみ【更紗紙】

⇒サラサ‐がわ【更紗革】

⇒サラサ‐ぞめ【更紗染】

⇒サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

⇒サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

サラサーテ【Pablo de Sarasate】

スペインのバイオリン奏者・作曲家。美麗な音色と技巧的演奏とで名高い。作「チゴイネルワイゼン」など。(1844〜1908)

サラサーテ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

さらい【浚い・渫い】サラヒ

よけいな物をすっかり取り除くこと。掃除。「どぶ―」

⇒さらい‐の‐かぜ【浚いの風】

さらい【復習】サラヒ

①くりかえして習うこと。ふくしゅう。浮世風呂3「三味線や踊のお―さ」

②遊芸の師匠などが、弟子を集めて平生教えた技を演じさせること。浮世風呂前「あしたは杵屋きねやの―があらア」

⇒さらい‐がき【復習書】

さ‐らい【作礼】

仏に敬礼すること。

⇒さらい‐に‐こ【作礼而去】

さ‐らい【嗟来】

見さげた態度で招き寄せること。

⇒さらい‐の‐し【嗟来の食】

サライ【Sarai・薩来】

キプチャク‐ハン国の首都。ヴォルガ下流東岸に新旧の両サライがあった。バトゥの建設した旧サライは河口に近く、ベルケの造営した新サライはやや上流にあり、13〜14世紀に繁栄。

ざ‐らい【坐来】

[一]〔名〕

(「来」は助字)すわっていること。太平記27「蘿窓草屋の底に―して」

[二]〔副〕

いながらにして。すわっているうちに。了幻集「―眼中に向ひて聴くにも堪へたり」

さらい‐がき【復習書】サラヒ‥

習字の復習。

⇒さらい【復習】

さ‐らいげつ【再来月】

(サイライゲツの約か)来月の次の月。

さら‐いし【皿石】

火口の周辺に見出される皿状の溶岩片。特に阿蘇山中岳火口付近に多い。

さ‐らいしゅう【再来週】‥シウ

(サイライシュウの約か)来週の次の週。

さらい‐に‐こ【作礼而去】

多く、経典の末尾にある句。仏の説教に集まった聴衆が、一緒に仏に礼をして会場から退くこと。

⇒さ‐らい【作礼】

さ‐らいねん【再来年】

(サイライネンの約か)来年の次の年。明後年。

さらい‐の‐かぜ【浚いの風】サラヒ‥

降り積もる雪を吹き散らす風。秘蔵抄「ふるよりも―ぞすさまじき」

⇒さらい【浚い・渫い】

さらい‐の‐し【嗟来の食】

[礼記檀弓]さげすんで与える食物。人を見さげたふるまい。

⇒さ‐らい【嗟来】

さら・う【浚う・渫う】サラフ

[一]〔他五〕

川・井戸などの底にたまった土砂を掘りあげて除く。また、容器の中のものをすっかり取り去る。「井戸を―・う」「なべを―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら・う【攫う】サラフ

〔他五〕

(「浚う」と同源)

①人の油断を見て奪い去る。「子供を―・う」「波に―・われる」

②全部持ち去る。「人気を―・う」

さら・う【復習う】サラフ

(「浚う」と同源)

[一]〔他五〕

教えられた物事を繰り返してならう。復習する。「三味線を―・う」

[二]〔他下二〕

⇒さらえる(下一)

さら‐うどん【皿饂飩】

油で揚げたり炒いためたりした中華そばを皿に盛り、その上に肉・魚介・野菜などの具を炒めて作った汁をかけたもの。多くは汁にとろみをつける。北九州地方、特に長崎の郷土料理。

サラウンド【surround】

(「取り囲む」の意)音響機器などによる再生音が、前方からだけでなく、上下左右や後方からも聞こえるような状態。「―効果」

⇒サラウンド‐システム【surround system】

サラウンド‐システム【surround system】

音の到達時間を変えたり、壁や天井からの反射や残響に相当する音を出したりすることにより、聴き手が感じる音の像に左右の広がりだけでなく、奥行も感じられるようにした音響再生の仕組み。

⇒サラウンド【surround】

さらえ【杷・杈・欋】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。浄瑠璃、源平布引滝「箒―で頬杖つき」

さらえ【浚え】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

さらえ【復習】サラヘ

(→)「さらい」に同じ。

サラエヴォ【Sarajevo】

新・旧ボスニア‐ヘルツェゴヴィナの首都。ヨーロッパで最もイスラム的な都市といわれる。1914年6月末、オーストリア‐ハンガリー帝国皇太子およびその妃が、ここでセルビア青年に暗殺され、第一次大戦の導火線となった。人口52万9千(1991)。

さら・える【浚える・渫える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(中世にはヤ行にも活用した)(→)「さらう」に同じ。風流志道軒伝「上下かみしもを着て井戸を―・へ」

さら・える【復習える】サラヘル

〔他下一〕[文]さら・ふ(下二)

(→)「さらう」に同じ。世間胸算用2「江戸状どもを―・へ失念したることどもを見出し」

さら‐がえ・る【更返る】‥ガヘル

〔自四〕

更に元に返る。後戻りする。源氏物語槿「えやむまじくおぼさるれば―・りて、まめやかに聞え給ふ」

ざら‐がみ【ざら紙】

①主に砕木パルプを原料とした紙。下等の印刷・筆記用紙に用いる。もとはローラーもかけず紙面がざらざらしていたので、こう呼ばれた。ざら。

②藁半紙のこと。

サラ‐きん【サラ金】

サラリーマン金融の略。

サラクルー【Armand Salacrou】

フランスの劇作家。社会諷刺的作風で現代劇の一代表者。作「アラスの見知らぬ女」「地球はまるい」「怒りの夜」など。(1899〜1989)

さら‐け【浅甕】

底の浅いかめ。顕宗紀「―に醸かめる酒おおみき」

さらけ‐だ・す【曝け出す】

〔他五〕

隠すところなく出す。ありのままをうちあける。「欠点を―・す」「心のうちを―・す」

さらけ‐や・める【さらけ止める】

〔他下一〕

すっかりやめる。浮世風呂3「屠蘇もたたき牛房もこけな咄だから―・めの、古風な餅も搗かずよ」

さらけ‐や・る【さらけ遣る】

〔他四〕

すっかり投げやる。浮世風呂2「そんな事は―・つておきなせえ」

さら・ける【曝ける】

〔他下一〕

何もかも隠さずに出す。さらけだす。

サラゴサ【Zaragoza】

スペイン北東部の都市。もとアラゴン王国の首都。商工業の中心地。人口59万3千(2001)。サラゴーサ。

さら‐こばち【皿小鉢】

皿や小さな鉢。台所の瀬戸物類の総称。

サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

(「(花などの模様を)まきちらす」意のジャワの古語セラサからか。ポルトガル語を介して、17世紀初め頃までに伝来)

①人物・鳥獣・花卉かきなど種々の多彩な模様を手描きあるいは木版や銅板を用いて捺染なっせんした綿布。インドに始まり、ジャワのバティック、オランダ更紗などに影響を与えた。もとインドやジャワなどから渡来。日本で製したものは和更紗わザラサという。印花布。花布。暹羅染シャムぞめ。「―模様」

②花の色で紅白うちまじってサラサに似たもの。

③更紗形の略。

⇒サラサ‐うちわ【更紗団扇】

⇒サラサ‐がた【更紗形】

⇒サラサ‐かぶろ【更紗禿】

⇒サラサ‐がみ【更紗紙】

⇒サラサ‐がわ【更紗革】

⇒サラサ‐ぞめ【更紗染】

⇒サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

⇒サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

サラサーテ【Pablo de Sarasate】

スペインのバイオリン奏者・作曲家。美麗な音色と技巧的演奏とで名高い。作「チゴイネルワイゼン」など。(1844〜1908)

サラサーテ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→チゴイネルワイゼン

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

サラサ‐うちわ【更紗団扇】‥ウチハ

更紗形の模様のあるうちわ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がた【更紗形】

サラサに染め出したような文様。更紗。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐かぶろ【更紗禿】

サラサ模様の衣裳を着飾ったかぶろ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がみ【更紗紙】

更紗形の模様のある紙。印花紙。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がわ【更紗革】‥ガハ

更紗形を捺染した革。印花革。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ぞめ【更紗染】

更紗形に染めた布地きれじ。インドのチンツ、ジャワのバティックなど。シャムぞめ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

ツツジ科の落葉小高木。東日本の山地に自生。葉は卵形。6〜7月頃、淡紅白色の鐘形花を多数総状につける。花冠は浅く5裂し、紅色の条がある。

サラサドウダン(花)

撮影:関戸 勇

→チゴイネルワイゼン

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

サラサ‐うちわ【更紗団扇】‥ウチハ

更紗形の模様のあるうちわ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がた【更紗形】

サラサに染め出したような文様。更紗。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐かぶろ【更紗禿】

サラサ模様の衣裳を着飾ったかぶろ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がみ【更紗紙】

更紗形の模様のある紙。印花紙。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐がわ【更紗革】‥ガハ

更紗形を捺染した革。印花革。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ぞめ【更紗染】

更紗形に染めた布地きれじ。インドのチンツ、ジャワのバティックなど。シャムぞめ。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐どうだん【更紗どうだん】

ツツジ科の落葉小高木。東日本の山地に自生。葉は卵形。6〜7月頃、淡紅白色の鐘形花を多数総状につける。花冠は浅く5裂し、紅色の条がある。

サラサドウダン(花)

撮影:関戸 勇

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

ニシキウズガイ科の巻貝で、殻高10センチメートルに達する大型種。貝殻は厚く、8〜9階の螺層を有する円錐形で、白地に紅色の斑紋がある。内面は真珠層となり、貝ボタンの原料。奄美大島以南の海に産する。高瀬貝。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

さら‐さら

①乾燥した軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「ススキの穂が―鳴る」

②浅い川の水が小石などに当たりながら淀みなく流れる音。お茶漬をかきこむ音。また、そのさま。「小川が―と流れる」

③流れるように字や絵をかくさま。「短冊に―と書く」

④油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した砂」

さら‐さら【更更】

〔副〕

①今あらたに。今さら。万葉集10「神かむびにし我や―恋に逢ひにける」

②更に更に。あらたにあらたに。万葉集14「多摩川に曝す手作り―に何そこの児のここだかなしき」

③(打消や禁止の語を伴って)決して。少しも。絶えて。古今和歌集大歌所御歌「美作みまさかや久米の皿山―に我が名は立てじ万世までに」。「別れる気は―ない」

ざら‐ざら

①大量の粒状のものがこすれ合って発する連続音。また、そのさま。「豆が―とこぼれる」

②手触り・舌触り・見た感じが粗く滑らかでないさま。「―した手」「砂で―の廊下」

③声が耳障りで不快なさま。「―した声」

④物事が滑らかに行われるさま。すらすら。さっさ。好色五人女3「―と筆をあゆませ」

サラザル【António de Oliveira Salazar】

ポルトガルの政治家。1932年首相となり、33年新憲法を起草。事実上の独裁者となり、68年まで政権の座に君臨。(1889〜1970)

さらし【晒し・曝し】

①さらして白くした綿布または麻布。現今では白木綿に限る。吸湿性・通気性に富み、多く夏に用いる。晒布。〈[季]夏〉。「―に巻く」

②江戸時代の刑の一つ。縛った罪人または斬罪者の首を路傍にさらし、その罪をひろく世人に示したもの。

③磯の岩に波が当たり白い泡が広がっているさま。

⇒さらし‐あめ【晒し飴】

⇒さらし‐あん【晒し餡】

⇒さらし‐い【晒井】

⇒さらし‐うり【晒売り】

⇒さらし‐かか【晒嬶】

⇒さらし‐くじら【晒し鯨】

⇒さらし‐くび【晒し首】

⇒さらし‐こ【晒し粉】

⇒さらし‐つき【晒搗き】

⇒さらし‐ぬの【晒し布】

⇒さらし‐ねぎ【晒し葱】

⇒さらし‐ば【晒し場】

⇒さらし‐もの【晒し物】

⇒さらし‐もの【晒し者】

⇒さらし‐もめん【晒木綿】

⇒さらし‐や【晒屋】

⇒さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

⇒さらし‐ろう【晒し蝋】

さらし【晒】

①地歌・箏曲。宇治川で槙の里人が布をさらすさまを歌う。元禄以前、北沢勾当が三味線曲として作ったのが原曲(「古晒」とも)。享保以後、深草検校が手事物てごとものとした。現在では、さらに技巧的な曲に編曲されて、三味線の「早ざらし」や山田流箏曲の「新ざらし」に発展。

②歌舞伎舞踊の所作。両手で白布を技巧的に振って布をさらす様子を舞踊化。

さらし‐あめ【晒し飴】

水飴の水分やまざり物を除き色を白くして製した飴。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐あん【晒し餡】

こし餡を乾燥して粉にしたもの。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐い【晒井】‥ヰ

夏、井戸替えすること。〈[季]夏〉

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐うり【晒売り】

江戸時代、奈良晒を荷なって、長い呼び声で売り歩いた商人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐かか【晒嬶】

洗い張りを業とする女。西鶴織留5「又―がいつぞやあつらへました木綿ぎれ」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くじら【晒し鯨】‥クヂラ

鯨の脂肪層を薄く切り、熱湯で脂肪を除き、冷水でさらした食品。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くび【晒し首】

斬罪者の首を獄門にさらして世人に見せたこと。また、その首。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐こ【晒し粉】

①水にさらして白くした米の粉。

②水酸化カルシウムに塩素を吸収させて製した白色粉末。強い酸化力をもち、木綿類の漂白および消毒剤に用いる。漂白粉。カルキ。クロルカルキ。クロル石灰。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐つき【晒搗き】

布を臼に入れて杵きねでつき、白くさらすこと。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしな【更科・更級】

信濃国(長野県)の地名。郡名。姨捨おばすて山・田毎たごとの月など、名所が多い。蕎麦そばの産地。

⇒さらしな‐そば【更科蕎麦】

さらしな‐きこう【更科紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1冊。1688〜89年(元禄1〜2)成る。1688年(貞享5)芭蕉が門人の越智越人おちえつじんを伴い、尾張から木曾路を通り信州更科の里姨捨山の月見に行った時の小紀行文。

→文献資料[更科紀行]

さらしな‐しょうま【晒菜升麻】

キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は複葉。晩夏、白色の小花を総状に密生。雄しべが長く目立つ。春、若葉を食用。根茎は肥大し、乾したものは漢方生薬の升麻で、解毒・解熱剤。また、うがい薬にする。野菜升麻。

サラシナショウマ

撮影:関戸 勇

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

サラサ‐ばていら【更紗馬蹄螺】

ニシキウズガイ科の巻貝で、殻高10センチメートルに達する大型種。貝殻は厚く、8〜9階の螺層を有する円錐形で、白地に紅色の斑紋がある。内面は真珠層となり、貝ボタンの原料。奄美大島以南の海に産する。高瀬貝。

⇒サラサ【saraça ポルトガル・更紗】

さら‐さら

①乾燥した軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。「ススキの穂が―鳴る」

②浅い川の水が小石などに当たりながら淀みなく流れる音。お茶漬をかきこむ音。また、そのさま。「小川が―と流れる」

③流れるように字や絵をかくさま。「短冊に―と書く」

④油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。「―した砂」

さら‐さら【更更】

〔副〕

①今あらたに。今さら。万葉集10「神かむびにし我や―恋に逢ひにける」

②更に更に。あらたにあらたに。万葉集14「多摩川に曝す手作り―に何そこの児のここだかなしき」

③(打消や禁止の語を伴って)決して。少しも。絶えて。古今和歌集大歌所御歌「美作みまさかや久米の皿山―に我が名は立てじ万世までに」。「別れる気は―ない」

ざら‐ざら

①大量の粒状のものがこすれ合って発する連続音。また、そのさま。「豆が―とこぼれる」

②手触り・舌触り・見た感じが粗く滑らかでないさま。「―した手」「砂で―の廊下」

③声が耳障りで不快なさま。「―した声」

④物事が滑らかに行われるさま。すらすら。さっさ。好色五人女3「―と筆をあゆませ」

サラザル【António de Oliveira Salazar】

ポルトガルの政治家。1932年首相となり、33年新憲法を起草。事実上の独裁者となり、68年まで政権の座に君臨。(1889〜1970)

さらし【晒し・曝し】

①さらして白くした綿布または麻布。現今では白木綿に限る。吸湿性・通気性に富み、多く夏に用いる。晒布。〈[季]夏〉。「―に巻く」

②江戸時代の刑の一つ。縛った罪人または斬罪者の首を路傍にさらし、その罪をひろく世人に示したもの。

③磯の岩に波が当たり白い泡が広がっているさま。

⇒さらし‐あめ【晒し飴】

⇒さらし‐あん【晒し餡】

⇒さらし‐い【晒井】

⇒さらし‐うり【晒売り】

⇒さらし‐かか【晒嬶】

⇒さらし‐くじら【晒し鯨】

⇒さらし‐くび【晒し首】

⇒さらし‐こ【晒し粉】

⇒さらし‐つき【晒搗き】

⇒さらし‐ぬの【晒し布】

⇒さらし‐ねぎ【晒し葱】

⇒さらし‐ば【晒し場】

⇒さらし‐もの【晒し物】

⇒さらし‐もの【晒し者】

⇒さらし‐もめん【晒木綿】

⇒さらし‐や【晒屋】

⇒さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

⇒さらし‐ろう【晒し蝋】

さらし【晒】

①地歌・箏曲。宇治川で槙の里人が布をさらすさまを歌う。元禄以前、北沢勾当が三味線曲として作ったのが原曲(「古晒」とも)。享保以後、深草検校が手事物てごとものとした。現在では、さらに技巧的な曲に編曲されて、三味線の「早ざらし」や山田流箏曲の「新ざらし」に発展。

②歌舞伎舞踊の所作。両手で白布を技巧的に振って布をさらす様子を舞踊化。

さらし‐あめ【晒し飴】

水飴の水分やまざり物を除き色を白くして製した飴。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐あん【晒し餡】

こし餡を乾燥して粉にしたもの。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐い【晒井】‥ヰ

夏、井戸替えすること。〈[季]夏〉

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐うり【晒売り】

江戸時代、奈良晒を荷なって、長い呼び声で売り歩いた商人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐かか【晒嬶】

洗い張りを業とする女。西鶴織留5「又―がいつぞやあつらへました木綿ぎれ」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くじら【晒し鯨】‥クヂラ

鯨の脂肪層を薄く切り、熱湯で脂肪を除き、冷水でさらした食品。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐くび【晒し首】

斬罪者の首を獄門にさらして世人に見せたこと。また、その首。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐こ【晒し粉】

①水にさらして白くした米の粉。

②水酸化カルシウムに塩素を吸収させて製した白色粉末。強い酸化力をもち、木綿類の漂白および消毒剤に用いる。漂白粉。カルキ。クロルカルキ。クロル石灰。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐つき【晒搗き】

布を臼に入れて杵きねでつき、白くさらすこと。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしな【更科・更級】

信濃国(長野県)の地名。郡名。姨捨おばすて山・田毎たごとの月など、名所が多い。蕎麦そばの産地。

⇒さらしな‐そば【更科蕎麦】

さらしな‐きこう【更科紀行】‥カウ

芭蕉の俳諧紀行。1冊。1688〜89年(元禄1〜2)成る。1688年(貞享5)芭蕉が門人の越智越人おちえつじんを伴い、尾張から木曾路を通り信州更科の里姨捨山の月見に行った時の小紀行文。

→文献資料[更科紀行]

さらしな‐しょうま【晒菜升麻】

キンポウゲ科の多年草。日本各地の山地に普通。高さ30〜50センチメートル。葉は複葉。晩夏、白色の小花を総状に密生。雄しべが長く目立つ。春、若葉を食用。根茎は肥大し、乾したものは漢方生薬の升麻で、解毒・解熱剤。また、うがい薬にする。野菜升麻。

サラシナショウマ

撮影:関戸 勇

さらしな‐そば【更科蕎麦】

ソバの実の中心部分のみを碾ひいて作った、白くて上品な香りの蕎麦。更科産とは限らない。

⇒さらしな【更科・更級】

さらしな‐にっき【更級日記】

菅原孝標たかすえの女むすめの日記。1巻。寛仁4年(1020)9月、13歳の時、父の任国上総を出発したことに筆を起こし、康平元年(1058)夫橘俊通と死別した頃までの追憶が流麗な筆致で書かれている。夢の記事が多い。

→文献資料[更級日記]

さらし‐ぬの【晒し布】

(→)「さらし」1に同じ。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ねぎ【晒し葱】

葱を千切りにし、または小口から薄く切り、水に晒して余分な辛み・粘り・臭みを抜いたもの。薬味として使う。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ば【晒し場】

①布などを水で洗ってさらす場所。

②罪人を晒しの刑に処する場所。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしめ【晒女】

歌舞伎舞踊。長唄。近江八景になぞらえた八変化の「閏玆姿八景またここにすがたはっけい」の一部。通称「近江のお兼」。2世桜田治助作詞。4世杵屋六三郎作曲。1813年(文化10)初演。大力の女お兼が布さらしの所作などを見せる。

さらし‐もの【晒し物】

さらして白くした物。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もの【晒し者】

①晒しの刑に処せられた罪人。

②人前で恥をかかされる人。「―にする」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もめん【晒木綿】

さらして白くした綿布。さらし。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐や【晒屋】

綿布・麻布をさらすことを業とする家。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

天井を設けないで、下から屋根裏が見える屋根。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら‐じゅ【娑羅樹・沙羅樹】

(梵語sāla シャラジュとも)インド原産の常緑高木。フタバガキ科の植物で、幹高30メートルにも達する。葉は大形で長楕円形。花は小形の淡黄色で芳香がある。材は淡褐色で堅実、建築用または器具用。いわゆるラワン材の一種。樹脂はピッチ1

さらしな‐そば【更科蕎麦】

ソバの実の中心部分のみを碾ひいて作った、白くて上品な香りの蕎麦。更科産とは限らない。

⇒さらしな【更科・更級】

さらしな‐にっき【更級日記】

菅原孝標たかすえの女むすめの日記。1巻。寛仁4年(1020)9月、13歳の時、父の任国上総を出発したことに筆を起こし、康平元年(1058)夫橘俊通と死別した頃までの追憶が流麗な筆致で書かれている。夢の記事が多い。

→文献資料[更級日記]

さらし‐ぬの【晒し布】

(→)「さらし」1に同じ。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ねぎ【晒し葱】

葱を千切りにし、または小口から薄く切り、水に晒して余分な辛み・粘り・臭みを抜いたもの。薬味として使う。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐ば【晒し場】

①布などを水で洗ってさらす場所。

②罪人を晒しの刑に処する場所。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらしめ【晒女】

歌舞伎舞踊。長唄。近江八景になぞらえた八変化の「閏玆姿八景またここにすがたはっけい」の一部。通称「近江のお兼」。2世桜田治助作詞。4世杵屋六三郎作曲。1813年(文化10)初演。大力の女お兼が布さらしの所作などを見せる。

さらし‐もの【晒し物】

さらして白くした物。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もの【晒し者】

①晒しの刑に処せられた罪人。

②人前で恥をかかされる人。「―にする」

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐もめん【晒木綿】

さらして白くした綿布。さらし。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐や【晒屋】

綿布・麻布をさらすことを業とする家。また、その業の人。

⇒さらし【晒し・曝し】

さらし‐やね【晒屋根・曝屋根】

天井を設けないで、下から屋根裏が見える屋根。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら‐じゅ【娑羅樹・沙羅樹】

(梵語sāla シャラジュとも)インド原産の常緑高木。フタバガキ科の植物で、幹高30メートルにも達する。葉は大形で長楕円形。花は小形の淡黄色で芳香がある。材は淡褐色で堅実、建築用または器具用。いわゆるラワン材の一種。樹脂はピッチ1 の代用。種子から油を搾る。日本でいう娑羅はナツツバキのこと。→娑羅双樹

さらし‐ろう【晒し蝋】‥ラフ

漂白・脱色した木蝋。白蝋。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら・す

〔他四〕

(関西地方などで)

①「する」をののしっていう語。しやがる。歌舞伎、韓人漢文手管始「そりや何―・すのぢや」

②(動詞の連用形に付いて)その動作をののしっていう語。歌舞伎、韓人漢文手管始「おいらに無い名を付け―・して其尻もゑふ捌かず、逃吠へにする爰な犬め」

さら・す【晒す・曝す】

〔他五〕

①日光や雨風のあたるままにしておく。「雨風に―・される」

②日光にあててほす。「本を日に―・す」

③布などを水で洗い、日にあてて白くする。また、料理で、材料を水などにつけて、あくを抜く。万葉集7「橘の島にし居れば川遠み―・さず縫ひしわが下衣」。「―・して白くする」

④広く人々の目に触れるようにする。また、晒しの刑に処する。平家物語11「生きながらとらはれて…恥を―・すだに口惜しきに」。「人目に―・す」

⑤危険な状態に置く。「敵の砲弾に身を―・す」

⑥(「目を―・す」の形で)くまなく見る。「書類に目を―・す」

さら‐ず【避らず】

(避ルの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①やむをえず。竹取物語「迎へに人々まうで来んず。―まかりぬべければ」

②離さないで。

さら‐ず‐は【然らずは】

〔接続〕

そうでない時は。そうでなければ。源氏物語明石「かの物の音を聞かばや。―かひなくこそ」

サラセニア【Sarracenia ラテン】

サラセニア科の多年生食虫植物。同属(その学名)の総称。北米の湿地に自生。葉は筒状の嚢となり、上端に蓋状の裂片があるが閉まらない。中に入った虫は内壁の逆毛に妨げられて脱出できず、消化吸収される。観賞用に栽培。瓶子草へいしそう。

サラセン【Saracen】

ヨーロッパで、古くはシリア付近のアラブの呼称。のちイスラム教徒の総称。ウマイヤ朝やアッバース朝はサラセン帝国と呼ばれた。唐名、大食タージ。

さら‐そうじゅ【娑羅双樹・沙羅双樹】‥サウ‥

(シャラソウジュとも)釈尊が涅槃ねはんに入った臥床の四方に2本ずつあった娑羅樹。涅槃の際には東西・南北の双樹が合してそれぞれ一樹となり、樹色白変したという。双樹の栄枯については経典により異説がある。平家物語1「―の花の色、盛者必衰の理をあらはす」

さら‐た【更田】

田植前の乾田。「―打」

サラダ【salad】

生なま野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。サラド。夏目漱石、明暗「原は刻んだサラドをハムの上へ載せて」

⇒サラダ‐オイル【salad-oil】

⇒サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

⇒サラダ‐な【サラダ菜】

⇒サラダ‐バー【salad bar】

⇒サラダ‐ボール【salad-bowl】

⇒サラダ‐ゆ【サラダ油】

サラダ‐オイル【salad-oil】

サラダ油ゆ。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

サラダの調味に用いるソース。フレンチ‐ドレッシングが代表的だが、マヨネーズをベースにしたものも含め、種類が多い。→ドレッシング。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐な【サラダ菜】

結球のゆるいレタスの通称。→レタス。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐バー【salad bar】

各種の生野菜やドレッシングなどを並べて、客が好みに応じてサラダを取り分けるようにしたコーナー。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ボール【salad-bowl】

サラダを盛ったり混ぜ合わせたりするのに使う丸形の深い鉢。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ゆ【サラダ油】

主にサラダのドレッシングなどに用いる精製度の高い食用植物油。低温でも凝固・白濁しない。サラダオイル。

⇒サラダ【salad】

さら‐ち【更地・新地】

①何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。

②〔法〕地上に建築物などのない宅地。

ざら‐つ・く

〔自五〕

ざらざらする。夏目漱石、明暗「彼は木炭紙に似た―・く厚い紙の余りへ」

さらっ‐と

〔副〕

①粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。「―した髪」

②こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。また、そのような性格であるさま。「言いにくいことを―言う」「―した性格」

さら‐で【然らで】

〔接続〕

そうでなくて。山家集「―逢ふべき君ならなくに」

⇒さらで‐だに【然らでだに】

⇒さらで‐は【然らでは】

⇒さらで‐も【然らでも】

サラディン【Saladin】

⇒サラーフ=アッディーン

さらで‐だに【然らでだに】

そうでなくてさえ。後拾遺和歌集秋「―あやしき程の夕暮に」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐は【然らでは】

そうでなかったら。源氏物語夢浮橋「―仏の制し給ふ方のことを」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐も【然らでも】

そうでなくても。枕草子1「霜のいと白きも、又―いと寒きに」

⇒さら‐で【然らで】

さら‐と【皿斗】

〔建〕斗形ますがたの下方につけた皿状の部分。また、それをつけた斗形。

皿斗

の代用。種子から油を搾る。日本でいう娑羅はナツツバキのこと。→娑羅双樹

さらし‐ろう【晒し蝋】‥ラフ

漂白・脱色した木蝋。白蝋。

⇒さらし【晒し・曝し】

さら・す

〔他四〕

(関西地方などで)

①「する」をののしっていう語。しやがる。歌舞伎、韓人漢文手管始「そりや何―・すのぢや」

②(動詞の連用形に付いて)その動作をののしっていう語。歌舞伎、韓人漢文手管始「おいらに無い名を付け―・して其尻もゑふ捌かず、逃吠へにする爰な犬め」

さら・す【晒す・曝す】

〔他五〕

①日光や雨風のあたるままにしておく。「雨風に―・される」

②日光にあててほす。「本を日に―・す」

③布などを水で洗い、日にあてて白くする。また、料理で、材料を水などにつけて、あくを抜く。万葉集7「橘の島にし居れば川遠み―・さず縫ひしわが下衣」。「―・して白くする」

④広く人々の目に触れるようにする。また、晒しの刑に処する。平家物語11「生きながらとらはれて…恥を―・すだに口惜しきに」。「人目に―・す」

⑤危険な状態に置く。「敵の砲弾に身を―・す」

⑥(「目を―・す」の形で)くまなく見る。「書類に目を―・す」

さら‐ず【避らず】

(避ルの未然形に打消の助動詞ズの付いたもの)

①やむをえず。竹取物語「迎へに人々まうで来んず。―まかりぬべければ」

②離さないで。

さら‐ず‐は【然らずは】

〔接続〕

そうでない時は。そうでなければ。源氏物語明石「かの物の音を聞かばや。―かひなくこそ」

サラセニア【Sarracenia ラテン】

サラセニア科の多年生食虫植物。同属(その学名)の総称。北米の湿地に自生。葉は筒状の嚢となり、上端に蓋状の裂片があるが閉まらない。中に入った虫は内壁の逆毛に妨げられて脱出できず、消化吸収される。観賞用に栽培。瓶子草へいしそう。

サラセン【Saracen】

ヨーロッパで、古くはシリア付近のアラブの呼称。のちイスラム教徒の総称。ウマイヤ朝やアッバース朝はサラセン帝国と呼ばれた。唐名、大食タージ。

さら‐そうじゅ【娑羅双樹・沙羅双樹】‥サウ‥

(シャラソウジュとも)釈尊が涅槃ねはんに入った臥床の四方に2本ずつあった娑羅樹。涅槃の際には東西・南北の双樹が合してそれぞれ一樹となり、樹色白変したという。双樹の栄枯については経典により異説がある。平家物語1「―の花の色、盛者必衰の理をあらはす」

さら‐た【更田】

田植前の乾田。「―打」

サラダ【salad】

生なま野菜を主材料として、場合によっては肉・魚介・卵などを加え、ドレッシングやマヨネーズなどであえた料理。サラド。夏目漱石、明暗「原は刻んだサラドをハムの上へ載せて」

⇒サラダ‐オイル【salad-oil】

⇒サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

⇒サラダ‐な【サラダ菜】

⇒サラダ‐バー【salad bar】

⇒サラダ‐ボール【salad-bowl】

⇒サラダ‐ゆ【サラダ油】

サラダ‐オイル【salad-oil】

サラダ油ゆ。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ドレッシング【salad dressing】

サラダの調味に用いるソース。フレンチ‐ドレッシングが代表的だが、マヨネーズをベースにしたものも含め、種類が多い。→ドレッシング。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐な【サラダ菜】

結球のゆるいレタスの通称。→レタス。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐バー【salad bar】

各種の生野菜やドレッシングなどを並べて、客が好みに応じてサラダを取り分けるようにしたコーナー。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ボール【salad-bowl】

サラダを盛ったり混ぜ合わせたりするのに使う丸形の深い鉢。

⇒サラダ【salad】

サラダ‐ゆ【サラダ油】

主にサラダのドレッシングなどに用いる精製度の高い食用植物油。低温でも凝固・白濁しない。サラダオイル。

⇒サラダ【salad】

さら‐ち【更地・新地】

①何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。

②〔法〕地上に建築物などのない宅地。

ざら‐つ・く

〔自五〕

ざらざらする。夏目漱石、明暗「彼は木炭紙に似た―・く厚い紙の余りへ」

さらっ‐と

〔副〕

①粘り気や湿り気がなく表面が乾いているさま。「―した髪」

②こだわりや気負いがなく淡泊に物事を行うさま。また、そのような性格であるさま。「言いにくいことを―言う」「―した性格」

さら‐で【然らで】

〔接続〕

そうでなくて。山家集「―逢ふべき君ならなくに」

⇒さらで‐だに【然らでだに】

⇒さらで‐は【然らでは】

⇒さらで‐も【然らでも】

サラディン【Saladin】

⇒サラーフ=アッディーン

さらで‐だに【然らでだに】

そうでなくてさえ。後拾遺和歌集秋「―あやしき程の夕暮に」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐は【然らでは】

そうでなかったら。源氏物語夢浮橋「―仏の制し給ふ方のことを」

⇒さら‐で【然らで】

さらで‐も【然らでも】

そうでなくても。枕草子1「霜のいと白きも、又―いと寒きに」

⇒さら‐で【然らで】

さら‐と【皿斗】

〔建〕斗形ますがたの下方につけた皿状の部分。また、それをつけた斗形。

皿斗

サラトガ【Saratoga】

アメリカ合衆国北東部、ニューヨーク州東部の町。独立戦争中の1777年にイギリス軍がここで大敗したのを機にフランスがアメリカと同盟、戦争の流れを変えた。

さら‐なり【更なり】

⇒さら

さら‐なる【更なる】

以前より程度を増すさま。より一層の。「―努力を期待する」

さら‐に【更に】

〔副〕

①その上に(なお)。

㋐一つの事が重ねて(類似の事を伴って)起こり、または時と共に程度を増すさま。なお一層。古事記上「それよりのちは、ややに貧しくなりて、―荒き心を起して」。「―風が強くなる」

㋑(前言を受け)それに付け加えて。「―こうも解釈できる」

②ことあらためて。枕草子142「いで―、言へば世の常なり」

③(下に打消を伴って)決して。さらさら。古今和歌集哀傷「―世にもまじらずして」。「返す気は―ない」

⇒更にもあらず

⇒更にも言わず

サラトガ【Saratoga】

アメリカ合衆国北東部、ニューヨーク州東部の町。独立戦争中の1777年にイギリス軍がここで大敗したのを機にフランスがアメリカと同盟、戦争の流れを変えた。

さら‐なり【更なり】

⇒さら

さら‐なる【更なる】

以前より程度を増すさま。より一層の。「―努力を期待する」

さら‐に【更に】

〔副〕

①その上に(なお)。

㋐一つの事が重ねて(類似の事を伴って)起こり、または時と共に程度を増すさま。なお一層。古事記上「それよりのちは、ややに貧しくなりて、―荒き心を起して」。「―風が強くなる」

㋑(前言を受け)それに付け加えて。「―こうも解釈できる」

②ことあらためて。枕草子142「いで―、言へば世の常なり」

③(下に打消を伴って)決して。さらさら。古今和歌集哀傷「―世にもまじらずして」。「返す気は―ない」

⇒更にもあらず

⇒更にも言わず

しゃ‐かん【左官】‥クワン🔗⭐🔉

しゃ‐かん【左官】‥クワン

⇒さかん

そう【左右】サウ🔗⭐🔉

そう【左右】サウ

①みぎとひだり。さゆう。かたわら。源氏物語若菜上「山の―より月日の光さやかに差し出でて」

②とかくのしらせ。たより。太平記21「御―遅しとぞ責めたりける」

③かれこれと言うこと。とやかく言うこと。保元物語「人柄も―に及ばぬ上」

④決着。決定。平治物語(金刀比羅本)「いくさの―を待つと見るはひがごとか」

⑤さしず。命令。源平盛衰記39「御所へ申し入れてその御―によるべし」

そうだ【左右田】サウ‥🔗⭐🔉

そうだ【左右田】サウ‥

姓氏の一つ。

⇒そうだ‐きいちろう【左右田喜一郎】

そうだ‐きいちろう【左右田喜一郎】サウ‥ラウ🔗⭐🔉

そうだ‐きいちろう【左右田喜一郎】サウ‥ラウ

哲学者・経済学者・銀行家。神奈川県生れ。横浜社会問題研究所を主宰。左右田銀行頭取。著「貨幣と価値」「文化価値と極限概念」。(1881〜1927)

⇒そうだ【左右田】

そう‐な・し【左右無し】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐な・し【左右無し】サウ‥

〔形ク〕

(「左右」は、とかくの意)

①とやかく言うまでもない。あれこれためらわない。古今著聞集20「人心をえずあやしみて、―・くも射ころさで」

②優劣を決定しない。どちらとも決めない。能因本枕草子清涼殿のうしとらのすみの「なほこの事―・くてやまん、いとわろかるべし」

そう‐まき【鞘巻・左右巻】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐まき【鞘巻・左右巻】サウ‥

⇒さやまき

ひだり【左】🔗⭐🔉

ひだり【左】

①(端・へりの意のハタ・ヘタが転じた語か)南を向いた時、東にあたる方。古事記上「汝いましは右より廻り逢へ、我は―より廻り逢はむ」↔右。

②昔、左右に分かれた官職の左の方。日本では右より上位であった。「―の大臣おとど」

③(酒杯は左手に持つからとも、また鉱山で、左を鑿のみ手、右を鎚つち手というのにおこるともいう)酒を好み飲むこと。左党。

④思想上・政治上の左翼。

⑤左前の略。

⇒ひだり‐うちわ【左団扇】

⇒ひだり‐うつぼ【左空穂・左箶】

⇒ひだり‐うま【左馬】

⇒ひだり‐えぼし【左烏帽子】

⇒ひだり‐おうぎ【左扇】

⇒ひだり‐おりえぼし【左折烏帽子】

⇒ひだり‐がき【左書き】

⇒ひだり‐がち【左勝ち】

⇒ひだり‐がって【左勝手】

⇒ひだり‐がな【左仮名】

⇒ひだり‐がまえ【左構え】

⇒ひだり‐がわ【左側】

⇒ひだり‐きき【左利き】

⇒ひだり‐ぎっちょ【左利・左器用】

⇒ひだり‐ざま【左様】

⇒ひだりずれ‐だんそう【左ずれ断層】

⇒ひだり‐ぜん【左膳】

⇒ひだり‐ぞなえ【左備え】

⇒ひだり‐づかい【左遣い】

⇒ひだり‐づま【左褄】

⇒ひだり‐て【左手】

⇒ひだり‐て‐けい【左手系】

⇒ひだり‐とう【左党】

⇒ひだり‐どもえ【左巴】

⇒ひだり‐なわ【左縄】

⇒ひだり‐の‐うまづかさ【左馬寮】

⇒ひだり‐の‐うまのかみ【左馬頭】

⇒ひだり‐の‐おおいもうちぎみ【左大臣】

⇒ひだり‐の‐かた【左の方】

⇒ひだり‐の‐つかさ【左の司】

⇒ひだり‐ばらみ【左孕み】

⇒ひだり‐ふうじ【左封じ】

⇒ひだり‐まえ【左前】

⇒ひだり‐まき【左巻き】

⇒ひだりまゆ‐えぼし【左眉烏帽子】

⇒ひだり‐まわり【左回り】

⇒ひだり‐みぎ【左右】

⇒ひだり‐みぎ‐に【左右に】

⇒ひだり‐みぎり【左右】

⇒ひだり‐むき【左向き】

⇒ひだり‐もじ【左文字】

⇒ひだり‐ゆがみ【左歪み】

⇒ひだり‐ゆみ【左弓】

⇒ひだり‐よつ【左四つ】

⇒ひだり‐より【左寄り】

⇒ひだり‐より【左縒り】

⇒左褄を取る

ひだり【左】(姓氏)🔗⭐🔉

ひだり【左】

姓氏の一つ。

⇒ひだり‐じんごろう【左甚五郎】

ひだり‐うつぼ【左空穂・左箶】🔗⭐🔉

ひだり‐うつぼ【左空穂・左箶】

うつぼを左につけなおして通る険阻・狭隘なところ。大友興廃記「―といふ所は、桟路にて箶を左に付けなほして通る節所なり」

⇒ひだり【左】

ひだり‐がき【左書き】🔗⭐🔉

ひだり‐がき【左書き】

文字を左から右へ書くこと。

⇒ひだり【左】

ひだり‐がち【左勝ち】🔗⭐🔉

ひだり‐がち【左勝ち】

左手のみを多く使うこと。

⇒ひだり【左】

ひだり‐がって【左勝手】🔗⭐🔉

ひだり‐がって【左勝手】

①(→)逆勝手ぎゃくがってに同じ。

②〔建〕向かって左方に出入口のある家。

③一連の手順が右から左へと進むような配置。↔右勝手。

⇒ひだり【左】

ひだり‐がな【左仮名】🔗⭐🔉

ひだり‐がな【左仮名】

漢字の左方に施すふりがな。

⇒ひだり【左】

ひだり‐がまえ【左構え】‥ガマヘ🔗⭐🔉

ひだり‐がまえ【左構え】‥ガマヘ

客を左側に据え、逆勝手で茶を点たてる茶室の構造。

⇒ひだり【左】

ひだり‐ぎっちょ【左利・左器用】🔗⭐🔉

ひだり‐ぎっちょ【左利・左器用】

(ヒダリギッチョウとも)(→)「ひだりきき」1に同じ。〈日葡辞書〉

⇒ひだり【左】

ひだり‐づかい【左遣い】‥ヅカヒ🔗⭐🔉

ひだり‐づかい【左遣い】‥ヅカヒ

人形浄瑠璃の三人遣いで、左手の操作を担当する人。

⇒ひだり【左】

ひだり‐て‐けい【左手系】🔗⭐🔉

ひだり‐て‐けい【左手系】

3次元の直交座標軸の向きを、左手の親指がx軸、人差指がy軸、中指がz軸に対応するように定めた座標系。↔右手系。

⇒ひだり【左】

ひだり‐の‐つかさ【左の司】🔗⭐🔉

ひだり‐の‐つかさ【左の司】

左右の諸司の中の左の役所。左近衛府・左馬寮の類。

⇒ひだり【左】

ひだり‐まき【左巻き】🔗⭐🔉

ひだり‐まき【左巻き】

①左回りに巻くこと。時計の針と反対のまわり方で巻くこと。

②(つむじが左巻きの人は正常でないという俗説から)頭の働きが少しおかしいこと。また、その人。

⇒ひだり【左】

ひだり‐まわり【左回り】‥マハリ🔗⭐🔉

ひだり‐まわり【左回り】‥マハリ

①左方へ向かってまわること。時計の針と反対のまわり方でまわること。

②順調にいかないこと。運がわるくなること。ひだりまえ。

⇒ひだり【左】

ひだり‐みぎ【左右】🔗⭐🔉

ひだり‐みぎ【左右】

①左と右。さゆう。

②左と右と位置の転倒していること。「靴を―にはく」

⇒ひだり【左】

ひだり‐みぎ‐に【左右に】🔗⭐🔉

ひだり‐みぎ‐に【左右に】

〔副〕

あれこれと。とやかくと。

⇒ひだり【左】

ひだり‐みぎり【左右】🔗⭐🔉

ひだり‐みぎり【左右】

ひだりとみぎ。さゆう。亭子院歌合「―に皆分かれて」

⇒ひだり【左】

ひだり‐むき【左向き】🔗⭐🔉

ひだり‐むき【左向き】

①左方へ向くこと。

②順調に行かないこと。衰えかかること。ひだりまえ。

⇒ひだり【左】

ひだり‐ゆみ【左弓】🔗⭐🔉

ひだり‐ゆみ【左弓】

右手で弓を握って射ること。

⇒ひだり【左】

ひだり‐よつ【左四つ】🔗⭐🔉

ひだり‐よつ【左四つ】

相撲で、互いに左手を相手の右手の下に差し入れる組み方。↔右四つ。

⇒ひだり【左】

ひだり‐より【左寄り】🔗⭐🔉

ひだり‐より【左寄り】

左に寄ること。また、左に寄った方。思想が左翼的であることにもいう。

⇒ひだり【左】

ひだん【左】🔗⭐🔉

ひだん【左】

ヒダリの音便。「―の大臣おとど」

もと‐こ【左右】🔗⭐🔉

もと‐こ【左右】

(許処もとこの意)もと。かたわら。側近。垂仁紀「天皇愛めぐみて―に引めし置きたまふ」

⇒もとこ‐ひと【左右人】

もとこ‐ひと【左右人】🔗⭐🔉

もとこ‐ひと【左右人】

もとこに侍る人。侍者。垂仁紀「左右もとこひとに詔して曰く」

⇒もと‐こ【左右】

[漢]左🔗⭐🔉

左 字形

筆順

筆順

〔工部2画/5画/教育/2624・3A38〕

〔音〕サ(呉)(漢)

〔訓〕ひだり (名)すけ

[意味]

①ひだり。(対)右。「左の通り」「左記・左岸・左袒さたん・右往左往」

②位を下げる。うとんずる。「左遷」▶古く中国では右を尊び、左はその下位とされたことから。官職名では、左が右より上位。

③よこしま。道理にもとる。「左道」▶右手をききうでとするところから。

④(王のひだりにつき添って)たすける。(同)佐。「左輔さほ右弼ゆうひつ」

⑤あかし。証拠。「左証・証左」▶わりふの左半分の意。

⑥急進派・革命派の立場。「左翼政党・左派・極左」▶フランス革命期、急進派が議会で左方の席を占めたところから。

⑦酒好き。ひだりきき。「左党」▶石工などが鑿のみを持つ方の左手を「鑿手(=飲み手)」と言ったところから。

[解字]

会意。「

〔工部2画/5画/教育/2624・3A38〕

〔音〕サ(呉)(漢)

〔訓〕ひだり (名)すけ

[意味]

①ひだり。(対)右。「左の通り」「左記・左岸・左袒さたん・右往左往」

②位を下げる。うとんずる。「左遷」▶古く中国では右を尊び、左はその下位とされたことから。官職名では、左が右より上位。

③よこしま。道理にもとる。「左道」▶右手をききうでとするところから。

④(王のひだりにつき添って)たすける。(同)佐。「左輔さほ右弼ゆうひつ」

⑤あかし。証拠。「左証・証左」▶わりふの左半分の意。

⑥急進派・革命派の立場。「左翼政党・左派・極左」▶フランス革命期、急進派が議会で左方の席を占めたところから。

⑦酒好き。ひだりきき。「左党」▶石工などが鑿のみを持つ方の左手を「鑿手(=飲み手)」と言ったところから。

[解字]

会意。「 」(=ひだりて)+「工」(=工具)。工具を持つ右手のはたらきをたすけるひだりて。[

」(=ひだりて)+「工」(=工具)。工具を持つ右手のはたらきをたすけるひだりて。[ ]は異体字。

[難読]

左手ゆんで

]は異体字。

[難読]

左手ゆんで

筆順

筆順

〔工部2画/5画/教育/2624・3A38〕

〔音〕サ(呉)(漢)

〔訓〕ひだり (名)すけ

[意味]

①ひだり。(対)右。「左の通り」「左記・左岸・左袒さたん・右往左往」

②位を下げる。うとんずる。「左遷」▶古く中国では右を尊び、左はその下位とされたことから。官職名では、左が右より上位。

③よこしま。道理にもとる。「左道」▶右手をききうでとするところから。

④(王のひだりにつき添って)たすける。(同)佐。「左輔さほ右弼ゆうひつ」

⑤あかし。証拠。「左証・証左」▶わりふの左半分の意。

⑥急進派・革命派の立場。「左翼政党・左派・極左」▶フランス革命期、急進派が議会で左方の席を占めたところから。

⑦酒好き。ひだりきき。「左党」▶石工などが鑿のみを持つ方の左手を「鑿手(=飲み手)」と言ったところから。

[解字]

会意。「

〔工部2画/5画/教育/2624・3A38〕

〔音〕サ(呉)(漢)

〔訓〕ひだり (名)すけ

[意味]

①ひだり。(対)右。「左の通り」「左記・左岸・左袒さたん・右往左往」

②位を下げる。うとんずる。「左遷」▶古く中国では右を尊び、左はその下位とされたことから。官職名では、左が右より上位。

③よこしま。道理にもとる。「左道」▶右手をききうでとするところから。

④(王のひだりにつき添って)たすける。(同)佐。「左輔さほ右弼ゆうひつ」

⑤あかし。証拠。「左証・証左」▶わりふの左半分の意。

⑥急進派・革命派の立場。「左翼政党・左派・極左」▶フランス革命期、急進派が議会で左方の席を占めたところから。

⑦酒好き。ひだりきき。「左党」▶石工などが鑿のみを持つ方の左手を「鑿手(=飲み手)」と言ったところから。

[解字]

会意。「 」(=ひだりて)+「工」(=工具)。工具を持つ右手のはたらきをたすけるひだりて。[

」(=ひだりて)+「工」(=工具)。工具を持つ右手のはたらきをたすけるひだりて。[ ]は異体字。

[難読]

左手ゆんで

]は異体字。

[難読]

左手ゆんで

広辞苑に「左」で始まるの検索結果 1-93。もっと読み込む