複数辞典一括検索+![]()

![]()

さま【様・状・方】🔗⭐🔉

さま【様・状・方】

[一]〔名〕

(物事の方向・形・あり方・しかた・趣に関し包括的にいう語)

①方法。方式。形式。神代紀上「其の病を療おさむる方さまを定む」。源氏物語常夏「物いふ―も知らず」

②ありさま。ふう。様子。源氏物語桐壺「うちうちに思ひ給ふる―を奏し給へ」

③すがた。かたち。なりふり。源氏物語桐壺「いみじきもののふ、仇敵なりとも見てはうちゑまれぬべき―のし給へれば」。「―を変える」「―にならない」

④おもむき。趣向。体裁。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物の…時につけつつ、―をかへて」

⑤その時。古今和歌集別「帰る―には路も知られず」

[二]〔代〕

①(二人称。近世、多く遊里語で、通例女から男をさす)あなた。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「―の心は浅ぎの伽羅に」

②(三人称)あのかた。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「是れはととが手焼の鉄鎚煎餅、―に進ぜて下さりませ」

[三]〔接尾〕

①(ザマとも)その方向。その方面。更級日記「大きなる人魂のたちて、京―へなむ来ぬると」。「横―」

②氏名・官名・居所などの下に添える敬称。康富記宝徳2「禁裏―、今日同じく御受衣の事有り」

③「こと」という意で、相手に対する敬意を含めて用いる。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「久し振りで御無事なお顔、お嬉し―や」。浄瑠璃、卯月潤色「いとほし―や」

④丁寧にいう語。「お待遠―」「御苦労―」

⇒様に様を付ける

⇒様になる

ざま【様・態】🔗⭐🔉

さま‐あ・し【様悪し】🔗⭐🔉

さま‐あ・し【様悪し】

〔形シク〕

体裁がわるい。姿が見苦しい。枕草子278「―・しうて、高う乗りたりとも、賢かるべきことかは」

さま‐か・う【様変ふ】‥カフ🔗⭐🔉

さま‐か・う【様変ふ】‥カフ

〔自下二〕

①様子をかえる。趣をかえる。源氏物語玉鬘「―・へたる春の夕暮なり。秋ならねども怪しかりけりと見ゆ」

②出家する。僧尼となる。千載和歌集雑「九月ばかりに―・へて山寺に侍りけるを」

さま‐かたち【様形】🔗⭐🔉

さま‐かたち【様形】

すがたかたち。容姿。様子。枕草子41「声より始めて―もさばかりあてに美しきほどよりは」

さま‐がわり【様変り】‥ガハリ🔗⭐🔉

さま‐がわり【様変り】‥ガハリ

様子・形勢が一変すること。「駅前がすっかり―した」

さま‐こと【様異】🔗⭐🔉

さま‐こと【様異】

様子が普通とかわって、異様であったり、すぐれていたり、あるいは出家の姿になったりすること。特別なこと。源氏物語末摘花「―にさならぬうちとけわざもし給ひけり」

さま‐さま【様様】🔗⭐🔉

さま‐さま【様様】

〔接尾〕

自分にとってありがたい人や物の下につける語。「店が放映されて客がふえ、テレビ―だ」

さま‐ざま【様様】🔗⭐🔉

さま‐ざま【様様】

あれこれ異なっているさま。いろいろ。しゅじゅ。「―の服装」「―な角度」

さま‐た・る【様垂る】🔗⭐🔉

さま‐た・る【様垂る】

〔自下二〕

態度が乱れる。今昔物語集28「この君達一人うるはしき者もなく酔ひ―・れて」

さま‐づけ【様付け】🔗⭐🔉

さま‐づけ【様付け】

「様」という敬称を付けて人を呼ぶこと。

さま‐にく【様憎】🔗⭐🔉

さま‐にく【様憎】

みっともないこと。山家集「あな―の袖のしづくや」

○様に様を付けるさまにさまをつける

敬うが上にも敬う。浄瑠璃、曾根崎「今まで様に様を付けあがまへた娘御に」

⇒さま【様・状・方】

○様になるさまになる

何かをする様子や、しとげた結果が、それにふさわしいかっこうになる。かっこうがつく。「着こなしが様になっている」

⇒さま【様・状・方】

○様に様を付けるさまにさまをつける🔗⭐🔉

○様に様を付けるさまにさまをつける

敬うが上にも敬う。浄瑠璃、曾根崎「今まで様に様を付けあがまへた娘御に」

⇒さま【様・状・方】

○様になるさまになる🔗⭐🔉

○様になるさまになる

何かをする様子や、しとげた結果が、それにふさわしいかっこうになる。かっこうがつく。「着こなしが様になっている」

⇒さま【様・状・方】

さ‐まね・し

〔形ク〕

(サは接頭語)多い。しきりである。まねし。万葉集1「うらさぶる心―・し」

さま‐の‐かみ【左馬頭】

左馬寮の長官。

さま‐の‐じょう【左馬允】

左馬寮の第三等官。

さま‐の‐すけ【左馬助】

左馬寮の次官。

さま‐の‐つかさ【左馬寮】

⇒さまりょう

さま‐ばかり【様許り】

かたちばかり。ていさいだけ。ほんの少し。源氏物語若菜上「御若菜―参れり」

さま‐ばかり【様許り】🔗⭐🔉

さま‐ばかり【様許り】

かたちばかり。ていさいだけ。ほんの少し。源氏物語若菜上「御若菜―参れり」

○様は無いざまはない

体裁・格好が悪いことなどをあざけったり恥じたりしていう語。「素人に負けては―」

⇒ざま【様・態】

○様は無いざまはない🔗⭐🔉

○様は無いざまはない

体裁・格好が悪いことなどをあざけったり恥じたりしていう語。「素人に負けては―」

⇒ざま【様・態】

さまや【三昧耶・三摩耶】

〔仏〕

⇒さんまや。

⇒さまや‐ぎょう【三昧耶形】

さまや‐ぎょう【三昧耶形】‥ギヤウ

⇒さんまやぎょう。金槐集「大日の種子より出でて――又尊形そんぎょうとなる」

⇒さまや【三昧耶・三摩耶】

さまよ・う【呻吟ふ】サマヨフ

〔自四〕

嘆いてうめく。うめき叫ぶ。呻吟する。万葉集5「妻子めこどもは…憂へ―・ひ」

さ‐まよ・う【さ迷う】‥マヨフ

〔自五〕

(サは接頭語。「彷徨う」とも当て字)

①うろうろする。いったりきたりする。源氏物語蛍「廊の戸口に…童・下仕へなど―・ふ」。「生死の境を―・う」

②ところを定めず歩く。あちらこちらを歩く。さすらう。宇津保物語楼上上「昔若かりし時こそ―・ひありくもめやすく」。「荒野を―・う」

③心が安定しない。落ち着きがない。源氏物語真木柱「色めかしう、―・ふ心さへそひて」

さまよえるオランダじん【さまよえるオランダ人】サマヨヘル‥

(Der fliegende Holländer ドイツ)R.ワグナー作詞・作曲の歌劇。3幕。ノルウェー海岸を舞台に、伝説をもとにしたもの。1843年初演。

さまよえるユダヤじん【さまよえるユダヤ人】サマヨヘル‥

(the Wandering Jew)刑場に引かれ行くイエスを侮辱した罰で、世の終りまで世界を放浪することになったというユダヤ人伝説。

さま‐よ・し【様好し】

〔形ク〕

姿が美しい。体裁がよい。源氏物語葵「泣き給ふさまあはれに心深きものからいと―・くなまめき給へり」

サマラ【Sāmarrā' アラビア】

イラク中部の都市。アッバース朝時代の9世紀後半に一時首都となった。古代メソポタミアのジッグラトに倣った螺旋らせん状の塔を持つ大モスクが有名。シーア派の聖地の一つ。サーマッラー。

さまらばれ【遮莫】

サモアラバアレの約。〈類聚名義抄〉

サマリア【Samaria】

①古代パレスチナの都市。前9世紀イスラエル王国の首都として建設。同王国の滅亡後、この地に住む人々はユダヤ教徒から異教徒と見なされた。

②パレスチナ中部の丘陵地帯の地方名。

⇒サマリア‐きょうだん【サマリア教団】

サマリア‐きょうだん【サマリア教団】‥ケウ‥

ユダヤ人のバビロン捕囚後、ユダヤ教に対抗してサマリア2のゲリジム山の神殿とモーセ五書を中心に前3世紀頃成立した教団。今日の信徒数は数百人にすぎない。

⇒サマリア【Samaria】

サマリー【summary】

摘要。要約。概括。

サマリウム【samarium】

(ロシアの鉱山技師サマルスキーに由来)希土類元素の一種。元素記号Sm 原子番号62。原子量150.4。灰色の光沢をもつ金属。

さま‐りょう【左馬寮】‥レウ

「馬寮めりょう」参照。

サマルカンド【Samarkand・撒馬児干】

中央アジア、ウズベキスタン共和国の東部、中央アジア最古の都市。隋・唐時代の康国。のちティムール帝国の都。人口36万1千(2001)。

サマルカンド シャーヒ‐ジンダ廟群

撮影:小松義夫

さま‐よ・し【様好し】🔗⭐🔉

さま‐よ・し【様好し】

〔形ク〕

姿が美しい。体裁がよい。源氏物語葵「泣き給ふさまあはれに心深きものからいと―・くなまめき給へり」

○様を見ろざまをみろ🔗⭐🔉

○様を見ろざまをみろ

失敗したさまの醜さを知れ、の意から転じて、人の失敗をあざけっていう語。それ見たか。ざまみろ。

⇒ざま【様・態】

さ‐み【さ身】

(サは接頭語)物の主要な部分。なかみ。み。古事記中「出雲たけるがはける刀たちつづらさは巻き―なしにあはれ」

さみ【沙弥】

⇒しゃみ

さ‐み【三味】

三味線さみせんの略。しゃみ。

ザミア【Zamia】

熱帯アメリカと西インド諸島に分布するソテツ科の低木。新大陸固有の一属で約40種ある。ソテツ同様、種子植物でありながら精子をもつ。

さみし・い【寂しい・淋しい】

〔形〕[文]さみ・し(シク)

サビシイの転。

さみ・す【褊す】

〔他サ変〕

(「狭さみす」の意)

①狭いとする。狭いと思う。漢書楊雄伝天暦点「三王の陒薜あいへきを陿サミス」

②みさげる。卑しめる。軽んじる。太平記5「帰伏申したる由にてかへつて武家をば―・しけり」

さ‐みず【真水・素水】‥ミヅ

まみず。東海道中膝栗毛初「海辺をばなどしな川といふやらん…されば―(「鮫洲」とかける)のあるにまかせて」

サミズダート【samizdat ロシア】

(自主出版の意)ブレジネフ時代のソ連の地下出版。市民が著作を少部数タイプ印刷し、当局の検閲許可を得ずに刊行。

さみ‐せん【三味線】

⇒しゃみせん

さ‐みだ・る【五月雨る】

〔自下二〕

さみだれが降る。和歌では「乱る」にかけていうことが多い。和泉式部日記「おほかたに―・るるとや思ふらん」

さ‐みだれ【五月雨】

(サはサツキ(五月)のサに同じ、ミダレは水垂みだれの意という)

①陰暦5月頃に降る長雨。また、その時期。つゆ。梅雨。さつきあめ。〈[季]夏〉。古今和歌集夏「―に物思ひをれば」。奥の細道「―をあつめて早し最上川」

②(1のように)途切れがちに繰り返すこと。「―式」「―スト」

⇒さみだれ‐ぐも【五月雨雲】

さ‐みだれがみ【さ乱れ髪】

(サは接頭語)乱れた頭髪。多く五月雨さみだれにかけていう。源氏物語蛍「あつかはしき―の乱るるも知らで書き給ふよ」

さみだれ‐ぐも【五月雨雲】

五月雨の降る頃の雲。

⇒さ‐みだれ【五月雨】

サミット【summit】

(頂上の意)

①1975年フランスの提唱に始まる主要先進国首脳会議。参加国は当初、米・英・仏・独・伊・日本の6カ国で、のち、カナダ・EU(欧州委員会委員長)・ロシアが加わって年1回開催され、経済・政治問題が広く討議される。

②各方面の首脳会談。トップ会談。「環境―」

アジア初の第5回サミット 1979年6月28日(赤坂迎賓館)

提供:毎日新聞社

さ‐みどり【さ緑】

若草や若葉の緑色。

さみどり‐づき【早緑月】

陰暦正月の異称。秘蔵抄「年くれて―になりぬれば所さへなしこまつひくまの」

さみ‐まんぜい【沙弥満誓】

奈良中期の万葉歌人。俗名、笠朝臣麻呂。美濃・尾張の守で治績、右大弁に至る。上皇(元明天皇)の病気平癒を願い、721年(養老5)出家。723年、造筑紫観世音寺別当。大宰府で大伴旅人と交遊。生没年未詳。

ザミャーチン【Evgenii I. Zamyatin】

ロシア(ソ連)の作家。20世紀初頭のネオ‐リアリズム小説の旗手。管理社会批判の長編「われら」はアンチ‐ユートピア文学の古典となる。反ソ的として攻撃され1931年西側へ亡命、パリで客死。(1884〜1937)

サミング【thumbing】

(thumbは親指の意)ボクシングで、グローブの親指の部分で相手の目を突くこと。反則の一つ。

ザミンダール【zamīndār ヒンディー】

(もとペルシア語で土地保有者の意)インドのムガル帝国の初期以降、地税徴収請負人の称。

さむ【寒】

(サムイの語幹)さむいこと。「おお―、こ―」

さ‐む【作務】

禅寺で禅僧が行う農作業・掃除などの労働一般。仏道修行として重視される。

さ・む【冷む・覚む・醒む・褪む】

〔自下二〕

⇒さめる(下一)

さむ・い【寒い】

〔形〕[文]さむ・し(ク)

①気温が低いために、皮膚に(不快な)刺激を感じる。寒気が強い。〈[季]冬〉。万葉集5「風雑まじへ雨降る夜の雨雑へ雪降る夜は術もなく―・くしあれば」。日葡辞書「サムイジブン」。「―・い朝」

②ある物事がひえびえとした感じである。万葉集8「雲の上に鳴きつる雁の―・きなへ萩の下葉はもみちぬるかも」

③心細く貧弱である。貧しい。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―・い暮しを素浪人」。「お―・い施設」

④恐ろしさにぞっとする。身の毛がよだつばかりである。源氏物語紅葉賀「今日は又なき手を尽したる入綾の程そぞろ―・くこの世の事とも覚えず」。「背すじが―・くなった」

⑤場にふさわしくない言動に対して白けた感じになる。「部長のギャグはなんとも―・い」

さむ‐え【作務衣】

僧が作務のときに着る衣服。素材は主に木綿。上衣は打合せ式で筒袖、下衣はズボン状で裾がすぼまる。

サムエルソン【Paul Anthony Samuelson】

アメリカの経済学者。新古典派とケインズ理論とを包括する新古典派総合を提示した。著「経済分析の基礎」「経済学」など。ノーベル賞。(1915〜)

サムエルソン

提供:Photoshot/APL

さ‐みどり【さ緑】

若草や若葉の緑色。

さみどり‐づき【早緑月】

陰暦正月の異称。秘蔵抄「年くれて―になりぬれば所さへなしこまつひくまの」

さみ‐まんぜい【沙弥満誓】

奈良中期の万葉歌人。俗名、笠朝臣麻呂。美濃・尾張の守で治績、右大弁に至る。上皇(元明天皇)の病気平癒を願い、721年(養老5)出家。723年、造筑紫観世音寺別当。大宰府で大伴旅人と交遊。生没年未詳。

ザミャーチン【Evgenii I. Zamyatin】

ロシア(ソ連)の作家。20世紀初頭のネオ‐リアリズム小説の旗手。管理社会批判の長編「われら」はアンチ‐ユートピア文学の古典となる。反ソ的として攻撃され1931年西側へ亡命、パリで客死。(1884〜1937)

サミング【thumbing】

(thumbは親指の意)ボクシングで、グローブの親指の部分で相手の目を突くこと。反則の一つ。

ザミンダール【zamīndār ヒンディー】

(もとペルシア語で土地保有者の意)インドのムガル帝国の初期以降、地税徴収請負人の称。

さむ【寒】

(サムイの語幹)さむいこと。「おお―、こ―」

さ‐む【作務】

禅寺で禅僧が行う農作業・掃除などの労働一般。仏道修行として重視される。

さ・む【冷む・覚む・醒む・褪む】

〔自下二〕

⇒さめる(下一)

さむ・い【寒い】

〔形〕[文]さむ・し(ク)

①気温が低いために、皮膚に(不快な)刺激を感じる。寒気が強い。〈[季]冬〉。万葉集5「風雑まじへ雨降る夜の雨雑へ雪降る夜は術もなく―・くしあれば」。日葡辞書「サムイジブン」。「―・い朝」

②ある物事がひえびえとした感じである。万葉集8「雲の上に鳴きつる雁の―・きなへ萩の下葉はもみちぬるかも」

③心細く貧弱である。貧しい。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―・い暮しを素浪人」。「お―・い施設」

④恐ろしさにぞっとする。身の毛がよだつばかりである。源氏物語紅葉賀「今日は又なき手を尽したる入綾の程そぞろ―・くこの世の事とも覚えず」。「背すじが―・くなった」

⑤場にふさわしくない言動に対して白けた感じになる。「部長のギャグはなんとも―・い」

さむ‐え【作務衣】

僧が作務のときに着る衣服。素材は主に木綿。上衣は打合せ式で筒袖、下衣はズボン状で裾がすぼまる。

サムエルソン【Paul Anthony Samuelson】

アメリカの経済学者。新古典派とケインズ理論とを包括する新古典派総合を提示した。著「経済分析の基礎」「経済学」など。ノーベル賞。(1915〜)

サムエルソン

提供:Photoshot/APL

さむ‐かぜ【寒風】

さむい風。かんぷう。

さむ‐がり【寒がり】

寒がること。寒がる人。寒がりや。

さむ‐が・る【寒がる】

〔自五〕

寒くてたまらない気持を様子に表す。

さむかわ‐じんじゃ【寒川神社】‥カハ‥

神奈川県高座郡寒川町宮山にある元国幣中社。祭神は寒川比古命・寒川比女命。相模国一の宮。

さむ‐け【寒気】

①さむさ。かんき。

②病気などのために、身体に不愉快な寒さを感じること。悪寒おかん。「―がする」

⇒さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

さむけく【寒けく】

(寒シのク語法)寒いこと。寒い時。万葉集1「みよしのの山のあらしの―に」

さむ‐け・し【寒けし】

〔形ク〕

寒そうである。拾遺和歌集哀傷「思ひきや秋の夜風の―・きに妹なき床にひとり寝むとは」

さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

〔自五〕

①さむさを感じる。悪寒をおぼえる。

②おそろしく感じる。おじけだつ。「恐怖で―・つ」

⇒さむ‐け【寒気】

サムゲ‐タン【参鶏湯】

(朝鮮語samgyet‘ang)鶏の腹に糯米もちごめ・栗・なつめ・朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理。

さむ‐さ【寒さ】

寒いこと。また、その程度。〈[季]冬〉

⇒さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

⇒さむさ‐まけ【寒さ負け】

さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

寒さに堪えること。また、その手段。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむさ‐まけ【寒さ負け】

寒気に負けてよく風邪をひくこと。寒さを恐れること。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむ‐ざむ【寒寒】

①いかにも寒そうなさま。「―とした河原」

②何もなくて殺風景なさま。「―とした部屋」

さむざむ‐し・い【寒寒しい】

〔形〕

①いかにも寒そうな感じである。「―・い冬空」

②殺風景である。「―・いひとり住まい」

さむ・し【寒し】

〔形ク〕

⇒さむい

さむし・い【淋しい・寂しい】

〔形〕

サビシイの転。梅暦「―・いよ」

さ‐むしろ【狭席・狭筵】

①幅の狭い筵。また、短い筵。掃部寮式「―五十八枚」

②(サは接頭語)(→)「むしろ」に同じ。古今和歌集恋「―に衣かたしきこよひもやわれを待つらむ宇治の橋姫」

さむ‐ぞら【寒空】

冬の寒い空。冬天。寒天。また、冬の寒い天候。〈[季]冬〉。好色一代女2「かたじけなしと夕暮の―になる質どもを請けける」。「―にすきっ腹をかかえる」

サムソン【Samson】

旧約聖書中の人物。イスラエルの士師。怪力でペリシテ人を悩ました。愛人デリラの裏切りで怪力を失うが、最後にはイスラエルを救う。

サム‐ターン【thumbturn】

ドアの解錠・施錠用の回転式つまみ。

サムナー【James Batcheller Sumner】

アメリカの生化学者。酵素ウレアーゼを結晶化。ノーベル賞。(1887〜1955)

サム‐ネール【thumbnail】

(「親指の爪」の意)コンピューターで、全体像を大まかに把握するための縮小画像。

ザムボア

文芸雑誌。北原白秋編集。1911年(明治44)11月〜13年(大正2)5月まで東雲堂刊。第2期は18年1月〜9月。「朱欒」の字も用いた。上田敏・蒲原有明ら自然主義と対立する文学者多数が寄稿。

サム‐ホール【thumb-hole】

(「親指の穴」の意)

①小型のスケッチ箱、またスケッチ板。

②転じて、画布の寸法の一つ。縦22.7センチメートル、横15.8センチメートルの小型の画布。

さむ‐やみ【寒病み】

①おこり。わらわやみ。〈新撰字鏡3〉

②寒がること。

さむ‐ら【寒ら】

(ラは接尾語)寒そうなさま。さむげ。万葉集9「柔膚にきはだの衣―にぬば玉の髪は乱れて」

さむらい【侍】サムラヒ

(サブラヒの転)

①(→)「さぶらい」に同じ。

②(「士」とも書く)武士。中世では一般庶民を意味する凡下ぼんげと区別される身分呼称で、騎馬・服装・刑罰などの面で特権的な扱いを受けた。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。

③転じて、なかなかの人物。「彼は大した―だ」

④近世初期、武士の奉公人の最上位。若党。

⑤侍所さむらいどころの略。

⇒さむらい‐えぼし【侍烏帽子】

⇒さむらい‐かたぎ【侍気質】

⇒さむらい‐ぎ【侍気】

⇒さむらい‐けがし【侍汚し】

⇒さむらい‐さい【サムライ債】

⇒さむらい‐しゅう【侍衆】

⇒さむらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】

⇒さむらい‐どころ【侍所】

⇒さむらい‐ほうし【侍法師】

⇒さむらい‐みょうが【侍冥加】

⇒さむらい‐みょうじ【侍名字】

⇒さむらい‐みょうり【侍冥利】

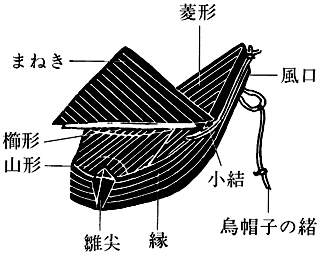

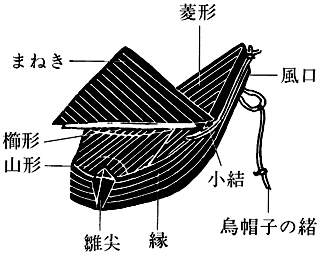

さむらい‐えぼし【侍烏帽子】サムラヒ‥

風折かざおり烏帽子よりもさらに細かく折り、巾子形こじがたの部分だけを残して畳んだもの。行動に便利なので武士などが好んで用いた。のち形式化し、巾子形がなくなり烏帽子留でとめた。折烏帽子。武家烏帽子。納豆烏帽子。

侍烏帽子

さむ‐かぜ【寒風】

さむい風。かんぷう。

さむ‐がり【寒がり】

寒がること。寒がる人。寒がりや。

さむ‐が・る【寒がる】

〔自五〕

寒くてたまらない気持を様子に表す。

さむかわ‐じんじゃ【寒川神社】‥カハ‥

神奈川県高座郡寒川町宮山にある元国幣中社。祭神は寒川比古命・寒川比女命。相模国一の宮。

さむ‐け【寒気】

①さむさ。かんき。

②病気などのために、身体に不愉快な寒さを感じること。悪寒おかん。「―がする」

⇒さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

さむけく【寒けく】

(寒シのク語法)寒いこと。寒い時。万葉集1「みよしのの山のあらしの―に」

さむ‐け・し【寒けし】

〔形ク〕

寒そうである。拾遺和歌集哀傷「思ひきや秋の夜風の―・きに妹なき床にひとり寝むとは」

さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

〔自五〕

①さむさを感じる。悪寒をおぼえる。

②おそろしく感じる。おじけだつ。「恐怖で―・つ」

⇒さむ‐け【寒気】

サムゲ‐タン【参鶏湯】

(朝鮮語samgyet‘ang)鶏の腹に糯米もちごめ・栗・なつめ・朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理。

さむ‐さ【寒さ】

寒いこと。また、その程度。〈[季]冬〉

⇒さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

⇒さむさ‐まけ【寒さ負け】

さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

寒さに堪えること。また、その手段。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむさ‐まけ【寒さ負け】

寒気に負けてよく風邪をひくこと。寒さを恐れること。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむ‐ざむ【寒寒】

①いかにも寒そうなさま。「―とした河原」

②何もなくて殺風景なさま。「―とした部屋」

さむざむ‐し・い【寒寒しい】

〔形〕

①いかにも寒そうな感じである。「―・い冬空」

②殺風景である。「―・いひとり住まい」

さむ・し【寒し】

〔形ク〕

⇒さむい

さむし・い【淋しい・寂しい】

〔形〕

サビシイの転。梅暦「―・いよ」

さ‐むしろ【狭席・狭筵】

①幅の狭い筵。また、短い筵。掃部寮式「―五十八枚」

②(サは接頭語)(→)「むしろ」に同じ。古今和歌集恋「―に衣かたしきこよひもやわれを待つらむ宇治の橋姫」

さむ‐ぞら【寒空】

冬の寒い空。冬天。寒天。また、冬の寒い天候。〈[季]冬〉。好色一代女2「かたじけなしと夕暮の―になる質どもを請けける」。「―にすきっ腹をかかえる」

サムソン【Samson】

旧約聖書中の人物。イスラエルの士師。怪力でペリシテ人を悩ました。愛人デリラの裏切りで怪力を失うが、最後にはイスラエルを救う。

サム‐ターン【thumbturn】

ドアの解錠・施錠用の回転式つまみ。

サムナー【James Batcheller Sumner】

アメリカの生化学者。酵素ウレアーゼを結晶化。ノーベル賞。(1887〜1955)

サム‐ネール【thumbnail】

(「親指の爪」の意)コンピューターで、全体像を大まかに把握するための縮小画像。

ザムボア

文芸雑誌。北原白秋編集。1911年(明治44)11月〜13年(大正2)5月まで東雲堂刊。第2期は18年1月〜9月。「朱欒」の字も用いた。上田敏・蒲原有明ら自然主義と対立する文学者多数が寄稿。

サム‐ホール【thumb-hole】

(「親指の穴」の意)

①小型のスケッチ箱、またスケッチ板。

②転じて、画布の寸法の一つ。縦22.7センチメートル、横15.8センチメートルの小型の画布。

さむ‐やみ【寒病み】

①おこり。わらわやみ。〈新撰字鏡3〉

②寒がること。

さむ‐ら【寒ら】

(ラは接尾語)寒そうなさま。さむげ。万葉集9「柔膚にきはだの衣―にぬば玉の髪は乱れて」

さむらい【侍】サムラヒ

(サブラヒの転)

①(→)「さぶらい」に同じ。

②(「士」とも書く)武士。中世では一般庶民を意味する凡下ぼんげと区別される身分呼称で、騎馬・服装・刑罰などの面で特権的な扱いを受けた。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。

③転じて、なかなかの人物。「彼は大した―だ」

④近世初期、武士の奉公人の最上位。若党。

⑤侍所さむらいどころの略。

⇒さむらい‐えぼし【侍烏帽子】

⇒さむらい‐かたぎ【侍気質】

⇒さむらい‐ぎ【侍気】

⇒さむらい‐けがし【侍汚し】

⇒さむらい‐さい【サムライ債】

⇒さむらい‐しゅう【侍衆】

⇒さむらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】

⇒さむらい‐どころ【侍所】

⇒さむらい‐ほうし【侍法師】

⇒さむらい‐みょうが【侍冥加】

⇒さむらい‐みょうじ【侍名字】

⇒さむらい‐みょうり【侍冥利】

さむらい‐えぼし【侍烏帽子】サムラヒ‥

風折かざおり烏帽子よりもさらに細かく折り、巾子形こじがたの部分だけを残して畳んだもの。行動に便利なので武士などが好んで用いた。のち形式化し、巾子形がなくなり烏帽子留でとめた。折烏帽子。武家烏帽子。納豆烏帽子。

侍烏帽子

⇒さむらい【侍】

さむらい‐かたぎ【侍気質】サムラヒ‥

武士らしい気性。格式ばったものがたい気性。さむらいぎ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ぎ【侍気】サムラヒ‥

(→)侍気質かたぎに同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐けがし【侍汚し】サムラヒ‥

武士の体面をけがすこと。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐さい【サムライ債】サムラヒ‥

(samurai bond)(→)円建えんだて外債に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐しゅう【侍衆】サムラヒ‥

侍として仕えている人々。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐だいしょう【侍大将】サムラヒ‥シヤウ

(→)「さぶらいだいしょう」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さむらい【侍】

さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】サムラヒ‥シヤウ‥

(→)侍さぶらい大将に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐どころ【侍所】サムラヒ‥

鎌倉・室町幕府の重要な機関。もと親王・公卿家などにあった「さぶらいどころ」に倣ったもの。1180年(治承4)源頼朝が設置、御家人の統制や軍事や裁判に当たらせた。長官を別当といい、和田義盛を補したが、のち北条氏が独占。室町幕府では長官を所司といい、京都の政治にも関与し、山名・赤松・一色・京極の四家が交互に補せられて権勢を振るった。→小侍所。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ほうし【侍法師】サムラヒホフ‥

仁和寺・大覚寺などの門跡もんぜき、大乗院・一乗院などの院家いんげに仕えて警備・雑務にあたった法師。後には剃髪せず、妻帯し、法橋ほっきょう・法眼ほうげんなどの僧位に叙せられた。室町時代以降、寺侍てらざむらいとも呼ばれる。さぶらいほうし。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうが【侍冥加】サムラヒミヤウ‥

武士が神仏の加護として受ける幸運。さむらいみょうり。武道伝来記「これほどに―にも尽きぬるものか」

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうじ【侍名字】サムラヒミヤウ‥

家柄の正しい武士。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうり【侍冥利】サムラヒミヤウ‥

①(→)侍冥加みょうがに同じ。

②武士が神仏の加護にかけて自ら誓うことをいう語。「決して」「必ず」の意。浄瑠璃、心中天の網島「神しん八幡―他言せまじ」

⇒さむらい【侍】

さむら・う【候ふ・侍ふ】サムラフ

〔自四〕

⇒さぶらう。謡曲、松風「おん物語り、あまりに懐かしう―・ひて、なほ執心の閻浮えんぶの涙、ふたたび袖を濡らし―・ふ」

サムルノリ

(朝鮮語samulnori)韓国の4種の打楽器の合奏。また、その演奏隊。編成はチン・ケンガリ(ともにゴングの一種)・チャンゴ(杖鼓)・プク(樽型太鼓)。農楽などをもとに1978年創始。

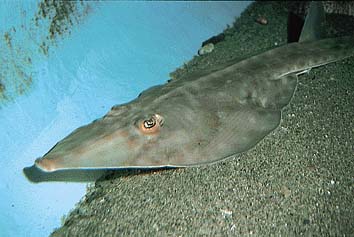

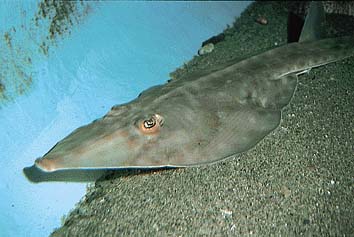

さめ【鮫】

①(狭目さめの意か)軟骨魚綱板鰓類ばんさいるいで、エイ目以外のものの総称。体は紡錘形で、骨格は軟骨。口は頭部の下面に横に開き、尾びれは刀状。皮膚は硬質の歯状鱗で被われ、左右の体側に5〜7個ずつの鰓孔があり、歯は鋭い。多くは胎生。凶暴で、貪食、運動迅速なものが少なくない。温帯・熱帯の海に産。肉・ひれは食用に供し、また蒲鉾かまぼこの材料とする。皮は乾かして物を磨くのに用い(さめやすり)、また刀剣の装飾用とする。出雲風土記「北の海に捕るところの雑くさぐさの物は、志毗しび・鮐ふぐ・―…」→鱶ふか。

サカタザメ

提供:東京動物園協会

⇒さむらい【侍】

さむらい‐かたぎ【侍気質】サムラヒ‥

武士らしい気性。格式ばったものがたい気性。さむらいぎ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ぎ【侍気】サムラヒ‥

(→)侍気質かたぎに同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐けがし【侍汚し】サムラヒ‥

武士の体面をけがすこと。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐さい【サムライ債】サムラヒ‥

(samurai bond)(→)円建えんだて外債に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐しゅう【侍衆】サムラヒ‥

侍として仕えている人々。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐だいしょう【侍大将】サムラヒ‥シヤウ

(→)「さぶらいだいしょう」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さむらい【侍】

さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】サムラヒ‥シヤウ‥

(→)侍さぶらい大将に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐どころ【侍所】サムラヒ‥

鎌倉・室町幕府の重要な機関。もと親王・公卿家などにあった「さぶらいどころ」に倣ったもの。1180年(治承4)源頼朝が設置、御家人の統制や軍事や裁判に当たらせた。長官を別当といい、和田義盛を補したが、のち北条氏が独占。室町幕府では長官を所司といい、京都の政治にも関与し、山名・赤松・一色・京極の四家が交互に補せられて権勢を振るった。→小侍所。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ほうし【侍法師】サムラヒホフ‥

仁和寺・大覚寺などの門跡もんぜき、大乗院・一乗院などの院家いんげに仕えて警備・雑務にあたった法師。後には剃髪せず、妻帯し、法橋ほっきょう・法眼ほうげんなどの僧位に叙せられた。室町時代以降、寺侍てらざむらいとも呼ばれる。さぶらいほうし。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうが【侍冥加】サムラヒミヤウ‥

武士が神仏の加護として受ける幸運。さむらいみょうり。武道伝来記「これほどに―にも尽きぬるものか」

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうじ【侍名字】サムラヒミヤウ‥

家柄の正しい武士。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうり【侍冥利】サムラヒミヤウ‥

①(→)侍冥加みょうがに同じ。

②武士が神仏の加護にかけて自ら誓うことをいう語。「決して」「必ず」の意。浄瑠璃、心中天の網島「神しん八幡―他言せまじ」

⇒さむらい【侍】

さむら・う【候ふ・侍ふ】サムラフ

〔自四〕

⇒さぶらう。謡曲、松風「おん物語り、あまりに懐かしう―・ひて、なほ執心の閻浮えんぶの涙、ふたたび袖を濡らし―・ふ」

サムルノリ

(朝鮮語samulnori)韓国の4種の打楽器の合奏。また、その演奏隊。編成はチン・ケンガリ(ともにゴングの一種)・チャンゴ(杖鼓)・プク(樽型太鼓)。農楽などをもとに1978年創始。

さめ【鮫】

①(狭目さめの意か)軟骨魚綱板鰓類ばんさいるいで、エイ目以外のものの総称。体は紡錘形で、骨格は軟骨。口は頭部の下面に横に開き、尾びれは刀状。皮膚は硬質の歯状鱗で被われ、左右の体側に5〜7個ずつの鰓孔があり、歯は鋭い。多くは胎生。凶暴で、貪食、運動迅速なものが少なくない。温帯・熱帯の海に産。肉・ひれは食用に供し、また蒲鉾かまぼこの材料とする。皮は乾かして物を磨くのに用い(さめやすり)、また刀剣の装飾用とする。出雲風土記「北の海に捕るところの雑くさぐさの物は、志毗しび・鮐ふぐ・―…」→鱶ふか。

サカタザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

さめ【白眼】

牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」

さめ‐が‐はし【鮫が橋】

江戸四谷辺の地名。また、そこにあった娼家の俗称。明治時代、貧民窟として聞こえた。

さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ

サメの皮(実は東南アジア産のエイの一種、真鮫まさめなどの背中の皮)を乾かしたもの。近世、輸入されて刀剣の柄つかや鞘さやなどに用いた。さめ。柄皮。→かいらぎ(梅花皮)

さめ‐かんゆ【鮫肝油】

サメ類の肝臓から採った黄色の油脂。化粧品・潤滑油などに用いる。

さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ

眠り・酔いなどからさめるまぎわ。さめぐち。

さめ・く

〔自四〕

①さらさらと音がする。さっと音がする。類聚名義抄「颯、サメク」

②(ザメクとも)騒がしく音を立てる。ざわめく。枕草子28「鳥の集まりてとびちがひ、―・き鳴きたる」。四河入海「昔は酒を飲で―・きしが」

さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】

(→)「さめぎわ」に同じ。

さめ‐こもん【鮫小紋】

刀の柄つかに使用する鮫皮のような小紋。細かく白い点で半円形を重ねた文様に染め上げたもので、多く上下かみしもに用いた。

さめ‐ざめ

〔副〕

①涙を流して静かに泣き続けるさま。「―と泣く」

②しみじみと言うさま。また、こまごまと述べるさま。愚管抄3「―とおほせられけり」

さめ‐ざや【鮫鞘】

鮫皮で巻いた刀の鞘。竹斎「―に赤銅作りの大小を差し」

さめ‐すが【鮫氷】

鮫皮についた革質状の部分を乾かした食品。三杯酢にし、または煮て食う。宮城県の名産。

ざめつ‐しょうこうぐん【挫滅症候群】‥シヤウ‥

〔医〕(→)クラッシュ症候群に同じ。

さめ‐はだ【鮫肌】

鮫の皮のようにざらざらした人の肌。また、ざらざらしたもののたとえ。

⇒さめはだ‐やき【鮫肌焼】

さめはだ‐やき【鮫肌焼】

陶器の焼成法・装飾法の一種。釉うわぐすりの表面が鮫の肌のように粒状を呈したものをいう。薩摩焼・萩焼などにみられる。鮫焼。

⇒さめ‐はだ【鮫肌】

さめ‐びたき【鮫鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。灰褐色の地味な小鳥で、亜高山帯の針葉樹林にすむ。夏鳥で、秋には東南アジアに渡る。

さめ‐やき【鮫焼】

(→)鮫肌焼さめはだやきに同じ。

さめ‐やすり【鮫鑢】

鮫皮を板にはりつけて作り、物を研磨するのに用いるもの。

さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】

完全に覚めきっていない。覚めきらず名残の気配がある。「夢―様子」「興奮―時」

ざ‐めり

(打消の助動詞ザリに推量の助動詞メリの付いた形の音便形ザンメリのンの無表記)…ないようだ。竹取物語「此頃となりては、ただ事にも侍ら―」

さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】

〔自下一〕[文]さ・む(下二)

(「寒い」と同源)

➊物体の熱、物事に対する熱意が低下してもとの状態になる。

①《冷》熱くした物の温度が普段の温度まで下がる。ぬるくなる。冷たくなる。永久百首「夜と共に下に焚く火はなけれどもしまねの御湯は―・むるよもなし」。「スープの―・めない距離」

②《冷・覚・醒》心の高ぶりがなくなり、普段の心の状態に戻る。気持が静まる。源氏物語夕顔「ただあなむつかしと思ひける心地皆―・めて、泣き惑ふさまいといみじ」。日葡辞書「ココロガサメタ」。「あの人に対する熱も―・めた」「ほとぼりが―・める」「興味が―・める」「―・めた目で見る」

➋《覚・醒》眠り・酔い・迷いなどが消え去って、普段の判断ができるようになる。

①眠った状態から起きた状態に戻る。夢からうつつにかえる。正気に戻る。万葉集19「夜よぐたちに寝―・めて居れば河瀬とめ心もしのに鳴く千鳥かも」。日本霊異記中「地にたふれて臥し嘿然しずかなり。ものいはず、やや久にありて蘇さめ起ち」。源氏物語帚木「いたづらぶしとおぼさるるに御目―・めて」。「夢から―・める」

②酒の酔いがなくなる。大鏡道隆「この殿御酔のほどよりはとく―・むることをぞせさせ給ひし」。「酔いが―・める」

③迷いがなくなり、普段の判断ができるようになる。物思いが晴れる。源氏物語槿「今日は老いも忘れ、憂き世の嘆き皆―・めぬる心地なむ」。「迷いから―・める」

➌《褪》染色などがうすれて、濃かった色が薄い色になる。色が分からなくなる。くすむ。あせる。風雅和歌集夏「風わたる田の面もの早苗色―・めて入日のこれる岡の松原」。「着物の色が―・める」

ザメンホフ【Lazarus Ludwig Zamenhof】

帝政ロシア領時代のポーランドの眼科医・言語学者。エスペラントの創案者。(1859〜1917)

さ‐も【然も】

①そのように。そのとおりに。宇津保物語藤原君「まだ―定められざんめり」

②いかにも。よくも。げに。実に。竹取物語「翁それ―いはれたり」。「―嬉しそうだ」「―誇らしげに言う」

⇒然もあらばあれ

⇒然もありなん

⇒然もあれ

⇒然も言われたり

⇒然もそうず

⇒然もないと

⇒然もなくば

⇒然もなし

⇒然も似たり

⇒然もや

サモア【Samoa】

①南太平洋、オーストラリアの東約3200キロメートルにある十数の島から成る小群島。サヴァイイ・ウポル・トゥトゥイラの3島を中心とし、住民はポリネシア人。1899年米領東サモアと独領西サモアとに分割。

②1のうち、サヴァイイ・ウポルの2島を中心とする西部の島嶼から成る独立国。1919年以来、西サモアとしてニュー‐ジーランドの委任統治領、62年独立し、97年現名に改称。面積約2900平方キロメートル。人口17万1千(2000)。首都アピア。→オセアニア(図)

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

さめ【白眼】

牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」

さめ‐が‐はし【鮫が橋】

江戸四谷辺の地名。また、そこにあった娼家の俗称。明治時代、貧民窟として聞こえた。

さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ

サメの皮(実は東南アジア産のエイの一種、真鮫まさめなどの背中の皮)を乾かしたもの。近世、輸入されて刀剣の柄つかや鞘さやなどに用いた。さめ。柄皮。→かいらぎ(梅花皮)

さめ‐かんゆ【鮫肝油】

サメ類の肝臓から採った黄色の油脂。化粧品・潤滑油などに用いる。

さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ

眠り・酔いなどからさめるまぎわ。さめぐち。

さめ・く

〔自四〕

①さらさらと音がする。さっと音がする。類聚名義抄「颯、サメク」

②(ザメクとも)騒がしく音を立てる。ざわめく。枕草子28「鳥の集まりてとびちがひ、―・き鳴きたる」。四河入海「昔は酒を飲で―・きしが」

さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】

(→)「さめぎわ」に同じ。

さめ‐こもん【鮫小紋】

刀の柄つかに使用する鮫皮のような小紋。細かく白い点で半円形を重ねた文様に染め上げたもので、多く上下かみしもに用いた。

さめ‐ざめ

〔副〕

①涙を流して静かに泣き続けるさま。「―と泣く」

②しみじみと言うさま。また、こまごまと述べるさま。愚管抄3「―とおほせられけり」

さめ‐ざや【鮫鞘】

鮫皮で巻いた刀の鞘。竹斎「―に赤銅作りの大小を差し」

さめ‐すが【鮫氷】

鮫皮についた革質状の部分を乾かした食品。三杯酢にし、または煮て食う。宮城県の名産。

ざめつ‐しょうこうぐん【挫滅症候群】‥シヤウ‥

〔医〕(→)クラッシュ症候群に同じ。

さめ‐はだ【鮫肌】

鮫の皮のようにざらざらした人の肌。また、ざらざらしたもののたとえ。

⇒さめはだ‐やき【鮫肌焼】

さめはだ‐やき【鮫肌焼】

陶器の焼成法・装飾法の一種。釉うわぐすりの表面が鮫の肌のように粒状を呈したものをいう。薩摩焼・萩焼などにみられる。鮫焼。

⇒さめ‐はだ【鮫肌】

さめ‐びたき【鮫鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。灰褐色の地味な小鳥で、亜高山帯の針葉樹林にすむ。夏鳥で、秋には東南アジアに渡る。

さめ‐やき【鮫焼】

(→)鮫肌焼さめはだやきに同じ。

さめ‐やすり【鮫鑢】

鮫皮を板にはりつけて作り、物を研磨するのに用いるもの。

さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】

完全に覚めきっていない。覚めきらず名残の気配がある。「夢―様子」「興奮―時」

ざ‐めり

(打消の助動詞ザリに推量の助動詞メリの付いた形の音便形ザンメリのンの無表記)…ないようだ。竹取物語「此頃となりては、ただ事にも侍ら―」

さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】

〔自下一〕[文]さ・む(下二)

(「寒い」と同源)

➊物体の熱、物事に対する熱意が低下してもとの状態になる。

①《冷》熱くした物の温度が普段の温度まで下がる。ぬるくなる。冷たくなる。永久百首「夜と共に下に焚く火はなけれどもしまねの御湯は―・むるよもなし」。「スープの―・めない距離」

②《冷・覚・醒》心の高ぶりがなくなり、普段の心の状態に戻る。気持が静まる。源氏物語夕顔「ただあなむつかしと思ひける心地皆―・めて、泣き惑ふさまいといみじ」。日葡辞書「ココロガサメタ」。「あの人に対する熱も―・めた」「ほとぼりが―・める」「興味が―・める」「―・めた目で見る」

➋《覚・醒》眠り・酔い・迷いなどが消え去って、普段の判断ができるようになる。

①眠った状態から起きた状態に戻る。夢からうつつにかえる。正気に戻る。万葉集19「夜よぐたちに寝―・めて居れば河瀬とめ心もしのに鳴く千鳥かも」。日本霊異記中「地にたふれて臥し嘿然しずかなり。ものいはず、やや久にありて蘇さめ起ち」。源氏物語帚木「いたづらぶしとおぼさるるに御目―・めて」。「夢から―・める」

②酒の酔いがなくなる。大鏡道隆「この殿御酔のほどよりはとく―・むることをぞせさせ給ひし」。「酔いが―・める」

③迷いがなくなり、普段の判断ができるようになる。物思いが晴れる。源氏物語槿「今日は老いも忘れ、憂き世の嘆き皆―・めぬる心地なむ」。「迷いから―・める」

➌《褪》染色などがうすれて、濃かった色が薄い色になる。色が分からなくなる。くすむ。あせる。風雅和歌集夏「風わたる田の面もの早苗色―・めて入日のこれる岡の松原」。「着物の色が―・める」

ザメンホフ【Lazarus Ludwig Zamenhof】

帝政ロシア領時代のポーランドの眼科医・言語学者。エスペラントの創案者。(1859〜1917)

さ‐も【然も】

①そのように。そのとおりに。宇津保物語藤原君「まだ―定められざんめり」

②いかにも。よくも。げに。実に。竹取物語「翁それ―いはれたり」。「―嬉しそうだ」「―誇らしげに言う」

⇒然もあらばあれ

⇒然もありなん

⇒然もあれ

⇒然も言われたり

⇒然もそうず

⇒然もないと

⇒然もなくば

⇒然もなし

⇒然も似たり

⇒然もや

サモア【Samoa】

①南太平洋、オーストラリアの東約3200キロメートルにある十数の島から成る小群島。サヴァイイ・ウポル・トゥトゥイラの3島を中心とし、住民はポリネシア人。1899年米領東サモアと独領西サモアとに分割。

②1のうち、サヴァイイ・ウポルの2島を中心とする西部の島嶼から成る独立国。1919年以来、西サモアとしてニュー‐ジーランドの委任統治領、62年独立し、97年現名に改称。面積約2900平方キロメートル。人口17万1千(2000)。首都アピア。→オセアニア(図)

さ‐みどり【さ緑】

若草や若葉の緑色。

さみどり‐づき【早緑月】

陰暦正月の異称。秘蔵抄「年くれて―になりぬれば所さへなしこまつひくまの」

さみ‐まんぜい【沙弥満誓】

奈良中期の万葉歌人。俗名、笠朝臣麻呂。美濃・尾張の守で治績、右大弁に至る。上皇(元明天皇)の病気平癒を願い、721年(養老5)出家。723年、造筑紫観世音寺別当。大宰府で大伴旅人と交遊。生没年未詳。

ザミャーチン【Evgenii I. Zamyatin】

ロシア(ソ連)の作家。20世紀初頭のネオ‐リアリズム小説の旗手。管理社会批判の長編「われら」はアンチ‐ユートピア文学の古典となる。反ソ的として攻撃され1931年西側へ亡命、パリで客死。(1884〜1937)

サミング【thumbing】

(thumbは親指の意)ボクシングで、グローブの親指の部分で相手の目を突くこと。反則の一つ。

ザミンダール【zamīndār ヒンディー】

(もとペルシア語で土地保有者の意)インドのムガル帝国の初期以降、地税徴収請負人の称。

さむ【寒】

(サムイの語幹)さむいこと。「おお―、こ―」

さ‐む【作務】

禅寺で禅僧が行う農作業・掃除などの労働一般。仏道修行として重視される。

さ・む【冷む・覚む・醒む・褪む】

〔自下二〕

⇒さめる(下一)

さむ・い【寒い】

〔形〕[文]さむ・し(ク)

①気温が低いために、皮膚に(不快な)刺激を感じる。寒気が強い。〈[季]冬〉。万葉集5「風雑まじへ雨降る夜の雨雑へ雪降る夜は術もなく―・くしあれば」。日葡辞書「サムイジブン」。「―・い朝」

②ある物事がひえびえとした感じである。万葉集8「雲の上に鳴きつる雁の―・きなへ萩の下葉はもみちぬるかも」

③心細く貧弱である。貧しい。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―・い暮しを素浪人」。「お―・い施設」

④恐ろしさにぞっとする。身の毛がよだつばかりである。源氏物語紅葉賀「今日は又なき手を尽したる入綾の程そぞろ―・くこの世の事とも覚えず」。「背すじが―・くなった」

⑤場にふさわしくない言動に対して白けた感じになる。「部長のギャグはなんとも―・い」

さむ‐え【作務衣】

僧が作務のときに着る衣服。素材は主に木綿。上衣は打合せ式で筒袖、下衣はズボン状で裾がすぼまる。

サムエルソン【Paul Anthony Samuelson】

アメリカの経済学者。新古典派とケインズ理論とを包括する新古典派総合を提示した。著「経済分析の基礎」「経済学」など。ノーベル賞。(1915〜)

サムエルソン

提供:Photoshot/APL

さ‐みどり【さ緑】

若草や若葉の緑色。

さみどり‐づき【早緑月】

陰暦正月の異称。秘蔵抄「年くれて―になりぬれば所さへなしこまつひくまの」

さみ‐まんぜい【沙弥満誓】

奈良中期の万葉歌人。俗名、笠朝臣麻呂。美濃・尾張の守で治績、右大弁に至る。上皇(元明天皇)の病気平癒を願い、721年(養老5)出家。723年、造筑紫観世音寺別当。大宰府で大伴旅人と交遊。生没年未詳。

ザミャーチン【Evgenii I. Zamyatin】

ロシア(ソ連)の作家。20世紀初頭のネオ‐リアリズム小説の旗手。管理社会批判の長編「われら」はアンチ‐ユートピア文学の古典となる。反ソ的として攻撃され1931年西側へ亡命、パリで客死。(1884〜1937)

サミング【thumbing】

(thumbは親指の意)ボクシングで、グローブの親指の部分で相手の目を突くこと。反則の一つ。

ザミンダール【zamīndār ヒンディー】

(もとペルシア語で土地保有者の意)インドのムガル帝国の初期以降、地税徴収請負人の称。

さむ【寒】

(サムイの語幹)さむいこと。「おお―、こ―」

さ‐む【作務】

禅寺で禅僧が行う農作業・掃除などの労働一般。仏道修行として重視される。

さ・む【冷む・覚む・醒む・褪む】

〔自下二〕

⇒さめる(下一)

さむ・い【寒い】

〔形〕[文]さむ・し(ク)

①気温が低いために、皮膚に(不快な)刺激を感じる。寒気が強い。〈[季]冬〉。万葉集5「風雑まじへ雨降る夜の雨雑へ雪降る夜は術もなく―・くしあれば」。日葡辞書「サムイジブン」。「―・い朝」

②ある物事がひえびえとした感じである。万葉集8「雲の上に鳴きつる雁の―・きなへ萩の下葉はもみちぬるかも」

③心細く貧弱である。貧しい。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「―・い暮しを素浪人」。「お―・い施設」

④恐ろしさにぞっとする。身の毛がよだつばかりである。源氏物語紅葉賀「今日は又なき手を尽したる入綾の程そぞろ―・くこの世の事とも覚えず」。「背すじが―・くなった」

⑤場にふさわしくない言動に対して白けた感じになる。「部長のギャグはなんとも―・い」

さむ‐え【作務衣】

僧が作務のときに着る衣服。素材は主に木綿。上衣は打合せ式で筒袖、下衣はズボン状で裾がすぼまる。

サムエルソン【Paul Anthony Samuelson】

アメリカの経済学者。新古典派とケインズ理論とを包括する新古典派総合を提示した。著「経済分析の基礎」「経済学」など。ノーベル賞。(1915〜)

サムエルソン

提供:Photoshot/APL

さむ‐かぜ【寒風】

さむい風。かんぷう。

さむ‐がり【寒がり】

寒がること。寒がる人。寒がりや。

さむ‐が・る【寒がる】

〔自五〕

寒くてたまらない気持を様子に表す。

さむかわ‐じんじゃ【寒川神社】‥カハ‥

神奈川県高座郡寒川町宮山にある元国幣中社。祭神は寒川比古命・寒川比女命。相模国一の宮。

さむ‐け【寒気】

①さむさ。かんき。

②病気などのために、身体に不愉快な寒さを感じること。悪寒おかん。「―がする」

⇒さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

さむけく【寒けく】

(寒シのク語法)寒いこと。寒い時。万葉集1「みよしのの山のあらしの―に」

さむ‐け・し【寒けし】

〔形ク〕

寒そうである。拾遺和歌集哀傷「思ひきや秋の夜風の―・きに妹なき床にひとり寝むとは」

さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

〔自五〕

①さむさを感じる。悪寒をおぼえる。

②おそろしく感じる。おじけだつ。「恐怖で―・つ」

⇒さむ‐け【寒気】

サムゲ‐タン【参鶏湯】

(朝鮮語samgyet‘ang)鶏の腹に糯米もちごめ・栗・なつめ・朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理。

さむ‐さ【寒さ】

寒いこと。また、その程度。〈[季]冬〉

⇒さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

⇒さむさ‐まけ【寒さ負け】

さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

寒さに堪えること。また、その手段。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむさ‐まけ【寒さ負け】

寒気に負けてよく風邪をひくこと。寒さを恐れること。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむ‐ざむ【寒寒】

①いかにも寒そうなさま。「―とした河原」

②何もなくて殺風景なさま。「―とした部屋」

さむざむ‐し・い【寒寒しい】

〔形〕

①いかにも寒そうな感じである。「―・い冬空」

②殺風景である。「―・いひとり住まい」

さむ・し【寒し】

〔形ク〕

⇒さむい

さむし・い【淋しい・寂しい】

〔形〕

サビシイの転。梅暦「―・いよ」

さ‐むしろ【狭席・狭筵】

①幅の狭い筵。また、短い筵。掃部寮式「―五十八枚」

②(サは接頭語)(→)「むしろ」に同じ。古今和歌集恋「―に衣かたしきこよひもやわれを待つらむ宇治の橋姫」

さむ‐ぞら【寒空】

冬の寒い空。冬天。寒天。また、冬の寒い天候。〈[季]冬〉。好色一代女2「かたじけなしと夕暮の―になる質どもを請けける」。「―にすきっ腹をかかえる」

サムソン【Samson】

旧約聖書中の人物。イスラエルの士師。怪力でペリシテ人を悩ました。愛人デリラの裏切りで怪力を失うが、最後にはイスラエルを救う。

サム‐ターン【thumbturn】

ドアの解錠・施錠用の回転式つまみ。

サムナー【James Batcheller Sumner】

アメリカの生化学者。酵素ウレアーゼを結晶化。ノーベル賞。(1887〜1955)

サム‐ネール【thumbnail】

(「親指の爪」の意)コンピューターで、全体像を大まかに把握するための縮小画像。

ザムボア

文芸雑誌。北原白秋編集。1911年(明治44)11月〜13年(大正2)5月まで東雲堂刊。第2期は18年1月〜9月。「朱欒」の字も用いた。上田敏・蒲原有明ら自然主義と対立する文学者多数が寄稿。

サム‐ホール【thumb-hole】

(「親指の穴」の意)

①小型のスケッチ箱、またスケッチ板。

②転じて、画布の寸法の一つ。縦22.7センチメートル、横15.8センチメートルの小型の画布。

さむ‐やみ【寒病み】

①おこり。わらわやみ。〈新撰字鏡3〉

②寒がること。

さむ‐ら【寒ら】

(ラは接尾語)寒そうなさま。さむげ。万葉集9「柔膚にきはだの衣―にぬば玉の髪は乱れて」

さむらい【侍】サムラヒ

(サブラヒの転)

①(→)「さぶらい」に同じ。

②(「士」とも書く)武士。中世では一般庶民を意味する凡下ぼんげと区別される身分呼称で、騎馬・服装・刑罰などの面で特権的な扱いを受けた。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。

③転じて、なかなかの人物。「彼は大した―だ」

④近世初期、武士の奉公人の最上位。若党。

⑤侍所さむらいどころの略。

⇒さむらい‐えぼし【侍烏帽子】

⇒さむらい‐かたぎ【侍気質】

⇒さむらい‐ぎ【侍気】

⇒さむらい‐けがし【侍汚し】

⇒さむらい‐さい【サムライ債】

⇒さむらい‐しゅう【侍衆】

⇒さむらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】

⇒さむらい‐どころ【侍所】

⇒さむらい‐ほうし【侍法師】

⇒さむらい‐みょうが【侍冥加】

⇒さむらい‐みょうじ【侍名字】

⇒さむらい‐みょうり【侍冥利】

さむらい‐えぼし【侍烏帽子】サムラヒ‥

風折かざおり烏帽子よりもさらに細かく折り、巾子形こじがたの部分だけを残して畳んだもの。行動に便利なので武士などが好んで用いた。のち形式化し、巾子形がなくなり烏帽子留でとめた。折烏帽子。武家烏帽子。納豆烏帽子。

侍烏帽子

さむ‐かぜ【寒風】

さむい風。かんぷう。

さむ‐がり【寒がり】

寒がること。寒がる人。寒がりや。

さむ‐が・る【寒がる】

〔自五〕

寒くてたまらない気持を様子に表す。

さむかわ‐じんじゃ【寒川神社】‥カハ‥

神奈川県高座郡寒川町宮山にある元国幣中社。祭神は寒川比古命・寒川比女命。相模国一の宮。

さむ‐け【寒気】

①さむさ。かんき。

②病気などのために、身体に不愉快な寒さを感じること。悪寒おかん。「―がする」

⇒さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

さむけく【寒けく】

(寒シのク語法)寒いこと。寒い時。万葉集1「みよしのの山のあらしの―に」

さむ‐け・し【寒けし】

〔形ク〕

寒そうである。拾遺和歌集哀傷「思ひきや秋の夜風の―・きに妹なき床にひとり寝むとは」

さむけ‐だ・つ【寒気立つ】

〔自五〕

①さむさを感じる。悪寒をおぼえる。

②おそろしく感じる。おじけだつ。「恐怖で―・つ」

⇒さむ‐け【寒気】

サムゲ‐タン【参鶏湯】

(朝鮮語samgyet‘ang)鶏の腹に糯米もちごめ・栗・なつめ・朝鮮人参などを詰めて煮込んだ料理。

さむ‐さ【寒さ】

寒いこと。また、その程度。〈[季]冬〉

⇒さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

⇒さむさ‐まけ【寒さ負け】

さむさ‐しのぎ【寒さ凌ぎ】

寒さに堪えること。また、その手段。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむさ‐まけ【寒さ負け】

寒気に負けてよく風邪をひくこと。寒さを恐れること。

⇒さむ‐さ【寒さ】

さむ‐ざむ【寒寒】

①いかにも寒そうなさま。「―とした河原」

②何もなくて殺風景なさま。「―とした部屋」

さむざむ‐し・い【寒寒しい】

〔形〕

①いかにも寒そうな感じである。「―・い冬空」

②殺風景である。「―・いひとり住まい」

さむ・し【寒し】

〔形ク〕

⇒さむい

さむし・い【淋しい・寂しい】

〔形〕

サビシイの転。梅暦「―・いよ」

さ‐むしろ【狭席・狭筵】

①幅の狭い筵。また、短い筵。掃部寮式「―五十八枚」

②(サは接頭語)(→)「むしろ」に同じ。古今和歌集恋「―に衣かたしきこよひもやわれを待つらむ宇治の橋姫」

さむ‐ぞら【寒空】

冬の寒い空。冬天。寒天。また、冬の寒い天候。〈[季]冬〉。好色一代女2「かたじけなしと夕暮の―になる質どもを請けける」。「―にすきっ腹をかかえる」

サムソン【Samson】

旧約聖書中の人物。イスラエルの士師。怪力でペリシテ人を悩ました。愛人デリラの裏切りで怪力を失うが、最後にはイスラエルを救う。

サム‐ターン【thumbturn】

ドアの解錠・施錠用の回転式つまみ。

サムナー【James Batcheller Sumner】

アメリカの生化学者。酵素ウレアーゼを結晶化。ノーベル賞。(1887〜1955)

サム‐ネール【thumbnail】

(「親指の爪」の意)コンピューターで、全体像を大まかに把握するための縮小画像。

ザムボア

文芸雑誌。北原白秋編集。1911年(明治44)11月〜13年(大正2)5月まで東雲堂刊。第2期は18年1月〜9月。「朱欒」の字も用いた。上田敏・蒲原有明ら自然主義と対立する文学者多数が寄稿。

サム‐ホール【thumb-hole】

(「親指の穴」の意)

①小型のスケッチ箱、またスケッチ板。

②転じて、画布の寸法の一つ。縦22.7センチメートル、横15.8センチメートルの小型の画布。

さむ‐やみ【寒病み】

①おこり。わらわやみ。〈新撰字鏡3〉

②寒がること。

さむ‐ら【寒ら】

(ラは接尾語)寒そうなさま。さむげ。万葉集9「柔膚にきはだの衣―にぬば玉の髪は乱れて」

さむらい【侍】サムラヒ

(サブラヒの転)

①(→)「さぶらい」に同じ。

②(「士」とも書く)武士。中世では一般庶民を意味する凡下ぼんげと区別される身分呼称で、騎馬・服装・刑罰などの面で特権的な扱いを受けた。江戸時代には幕府の旗本、諸藩の中小姓以上、また士農工商のうちの士身分の者を指す。

③転じて、なかなかの人物。「彼は大した―だ」

④近世初期、武士の奉公人の最上位。若党。

⑤侍所さむらいどころの略。

⇒さむらい‐えぼし【侍烏帽子】

⇒さむらい‐かたぎ【侍気質】

⇒さむらい‐ぎ【侍気】

⇒さむらい‐けがし【侍汚し】

⇒さむらい‐さい【サムライ債】

⇒さむらい‐しゅう【侍衆】

⇒さむらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】

⇒さむらい‐どころ【侍所】

⇒さむらい‐ほうし【侍法師】

⇒さむらい‐みょうが【侍冥加】

⇒さむらい‐みょうじ【侍名字】

⇒さむらい‐みょうり【侍冥利】

さむらい‐えぼし【侍烏帽子】サムラヒ‥

風折かざおり烏帽子よりもさらに細かく折り、巾子形こじがたの部分だけを残して畳んだもの。行動に便利なので武士などが好んで用いた。のち形式化し、巾子形がなくなり烏帽子留でとめた。折烏帽子。武家烏帽子。納豆烏帽子。

侍烏帽子

⇒さむらい【侍】

さむらい‐かたぎ【侍気質】サムラヒ‥

武士らしい気性。格式ばったものがたい気性。さむらいぎ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ぎ【侍気】サムラヒ‥

(→)侍気質かたぎに同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐けがし【侍汚し】サムラヒ‥

武士の体面をけがすこと。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐さい【サムライ債】サムラヒ‥

(samurai bond)(→)円建えんだて外債に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐しゅう【侍衆】サムラヒ‥

侍として仕えている人々。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐だいしょう【侍大将】サムラヒ‥シヤウ

(→)「さぶらいだいしょう」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さむらい【侍】

さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】サムラヒ‥シヤウ‥

(→)侍さぶらい大将に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐どころ【侍所】サムラヒ‥

鎌倉・室町幕府の重要な機関。もと親王・公卿家などにあった「さぶらいどころ」に倣ったもの。1180年(治承4)源頼朝が設置、御家人の統制や軍事や裁判に当たらせた。長官を別当といい、和田義盛を補したが、のち北条氏が独占。室町幕府では長官を所司といい、京都の政治にも関与し、山名・赤松・一色・京極の四家が交互に補せられて権勢を振るった。→小侍所。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ほうし【侍法師】サムラヒホフ‥

仁和寺・大覚寺などの門跡もんぜき、大乗院・一乗院などの院家いんげに仕えて警備・雑務にあたった法師。後には剃髪せず、妻帯し、法橋ほっきょう・法眼ほうげんなどの僧位に叙せられた。室町時代以降、寺侍てらざむらいとも呼ばれる。さぶらいほうし。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうが【侍冥加】サムラヒミヤウ‥

武士が神仏の加護として受ける幸運。さむらいみょうり。武道伝来記「これほどに―にも尽きぬるものか」

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうじ【侍名字】サムラヒミヤウ‥

家柄の正しい武士。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうり【侍冥利】サムラヒミヤウ‥

①(→)侍冥加みょうがに同じ。

②武士が神仏の加護にかけて自ら誓うことをいう語。「決して」「必ず」の意。浄瑠璃、心中天の網島「神しん八幡―他言せまじ」

⇒さむらい【侍】

さむら・う【候ふ・侍ふ】サムラフ

〔自四〕

⇒さぶらう。謡曲、松風「おん物語り、あまりに懐かしう―・ひて、なほ執心の閻浮えんぶの涙、ふたたび袖を濡らし―・ふ」

サムルノリ

(朝鮮語samulnori)韓国の4種の打楽器の合奏。また、その演奏隊。編成はチン・ケンガリ(ともにゴングの一種)・チャンゴ(杖鼓)・プク(樽型太鼓)。農楽などをもとに1978年創始。

さめ【鮫】

①(狭目さめの意か)軟骨魚綱板鰓類ばんさいるいで、エイ目以外のものの総称。体は紡錘形で、骨格は軟骨。口は頭部の下面に横に開き、尾びれは刀状。皮膚は硬質の歯状鱗で被われ、左右の体側に5〜7個ずつの鰓孔があり、歯は鋭い。多くは胎生。凶暴で、貪食、運動迅速なものが少なくない。温帯・熱帯の海に産。肉・ひれは食用に供し、また蒲鉾かまぼこの材料とする。皮は乾かして物を磨くのに用い(さめやすり)、また刀剣の装飾用とする。出雲風土記「北の海に捕るところの雑くさぐさの物は、志毗しび・鮐ふぐ・―…」→鱶ふか。

サカタザメ

提供:東京動物園協会

⇒さむらい【侍】

さむらい‐かたぎ【侍気質】サムラヒ‥

武士らしい気性。格式ばったものがたい気性。さむらいぎ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ぎ【侍気】サムラヒ‥

(→)侍気質かたぎに同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐けがし【侍汚し】サムラヒ‥

武士の体面をけがすこと。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐さい【サムライ債】サムラヒ‥

(samurai bond)(→)円建えんだて外債に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐しゅう【侍衆】サムラヒ‥

侍として仕えている人々。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐だいしょう【侍大将】サムラヒ‥シヤウ

(→)「さぶらいだいしょう」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒さむらい【侍】

さむらい‐たいしょうぐん【侍大将軍】サムラヒ‥シヤウ‥

(→)侍さぶらい大将に同じ。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐どころ【侍所】サムラヒ‥

鎌倉・室町幕府の重要な機関。もと親王・公卿家などにあった「さぶらいどころ」に倣ったもの。1180年(治承4)源頼朝が設置、御家人の統制や軍事や裁判に当たらせた。長官を別当といい、和田義盛を補したが、のち北条氏が独占。室町幕府では長官を所司といい、京都の政治にも関与し、山名・赤松・一色・京極の四家が交互に補せられて権勢を振るった。→小侍所。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐ほうし【侍法師】サムラヒホフ‥

仁和寺・大覚寺などの門跡もんぜき、大乗院・一乗院などの院家いんげに仕えて警備・雑務にあたった法師。後には剃髪せず、妻帯し、法橋ほっきょう・法眼ほうげんなどの僧位に叙せられた。室町時代以降、寺侍てらざむらいとも呼ばれる。さぶらいほうし。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうが【侍冥加】サムラヒミヤウ‥

武士が神仏の加護として受ける幸運。さむらいみょうり。武道伝来記「これほどに―にも尽きぬるものか」

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうじ【侍名字】サムラヒミヤウ‥

家柄の正しい武士。

⇒さむらい【侍】

さむらい‐みょうり【侍冥利】サムラヒミヤウ‥

①(→)侍冥加みょうがに同じ。

②武士が神仏の加護にかけて自ら誓うことをいう語。「決して」「必ず」の意。浄瑠璃、心中天の網島「神しん八幡―他言せまじ」

⇒さむらい【侍】

さむら・う【候ふ・侍ふ】サムラフ

〔自四〕

⇒さぶらう。謡曲、松風「おん物語り、あまりに懐かしう―・ひて、なほ執心の閻浮えんぶの涙、ふたたび袖を濡らし―・ふ」

サムルノリ

(朝鮮語samulnori)韓国の4種の打楽器の合奏。また、その演奏隊。編成はチン・ケンガリ(ともにゴングの一種)・チャンゴ(杖鼓)・プク(樽型太鼓)。農楽などをもとに1978年創始。

さめ【鮫】

①(狭目さめの意か)軟骨魚綱板鰓類ばんさいるいで、エイ目以外のものの総称。体は紡錘形で、骨格は軟骨。口は頭部の下面に横に開き、尾びれは刀状。皮膚は硬質の歯状鱗で被われ、左右の体側に5〜7個ずつの鰓孔があり、歯は鋭い。多くは胎生。凶暴で、貪食、運動迅速なものが少なくない。温帯・熱帯の海に産。肉・ひれは食用に供し、また蒲鉾かまぼこの材料とする。皮は乾かして物を磨くのに用い(さめやすり)、また刀剣の装飾用とする。出雲風土記「北の海に捕るところの雑くさぐさの物は、志毗しび・鮐ふぐ・―…」→鱶ふか。

サカタザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

さめ【白眼】

牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」

さめ‐が‐はし【鮫が橋】

江戸四谷辺の地名。また、そこにあった娼家の俗称。明治時代、貧民窟として聞こえた。

さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ

サメの皮(実は東南アジア産のエイの一種、真鮫まさめなどの背中の皮)を乾かしたもの。近世、輸入されて刀剣の柄つかや鞘さやなどに用いた。さめ。柄皮。→かいらぎ(梅花皮)

さめ‐かんゆ【鮫肝油】

サメ類の肝臓から採った黄色の油脂。化粧品・潤滑油などに用いる。

さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ

眠り・酔いなどからさめるまぎわ。さめぐち。

さめ・く

〔自四〕

①さらさらと音がする。さっと音がする。類聚名義抄「颯、サメク」

②(ザメクとも)騒がしく音を立てる。ざわめく。枕草子28「鳥の集まりてとびちがひ、―・き鳴きたる」。四河入海「昔は酒を飲で―・きしが」

さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】

(→)「さめぎわ」に同じ。

さめ‐こもん【鮫小紋】

刀の柄つかに使用する鮫皮のような小紋。細かく白い点で半円形を重ねた文様に染め上げたもので、多く上下かみしもに用いた。

さめ‐ざめ

〔副〕

①涙を流して静かに泣き続けるさま。「―と泣く」

②しみじみと言うさま。また、こまごまと述べるさま。愚管抄3「―とおほせられけり」

さめ‐ざや【鮫鞘】

鮫皮で巻いた刀の鞘。竹斎「―に赤銅作りの大小を差し」

さめ‐すが【鮫氷】

鮫皮についた革質状の部分を乾かした食品。三杯酢にし、または煮て食う。宮城県の名産。

ざめつ‐しょうこうぐん【挫滅症候群】‥シヤウ‥

〔医〕(→)クラッシュ症候群に同じ。

さめ‐はだ【鮫肌】

鮫の皮のようにざらざらした人の肌。また、ざらざらしたもののたとえ。

⇒さめはだ‐やき【鮫肌焼】

さめはだ‐やき【鮫肌焼】

陶器の焼成法・装飾法の一種。釉うわぐすりの表面が鮫の肌のように粒状を呈したものをいう。薩摩焼・萩焼などにみられる。鮫焼。

⇒さめ‐はだ【鮫肌】

さめ‐びたき【鮫鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。灰褐色の地味な小鳥で、亜高山帯の針葉樹林にすむ。夏鳥で、秋には東南アジアに渡る。

さめ‐やき【鮫焼】

(→)鮫肌焼さめはだやきに同じ。

さめ‐やすり【鮫鑢】

鮫皮を板にはりつけて作り、物を研磨するのに用いるもの。

さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】

完全に覚めきっていない。覚めきらず名残の気配がある。「夢―様子」「興奮―時」

ざ‐めり

(打消の助動詞ザリに推量の助動詞メリの付いた形の音便形ザンメリのンの無表記)…ないようだ。竹取物語「此頃となりては、ただ事にも侍ら―」

さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】

〔自下一〕[文]さ・む(下二)

(「寒い」と同源)

➊物体の熱、物事に対する熱意が低下してもとの状態になる。

①《冷》熱くした物の温度が普段の温度まで下がる。ぬるくなる。冷たくなる。永久百首「夜と共に下に焚く火はなけれどもしまねの御湯は―・むるよもなし」。「スープの―・めない距離」

②《冷・覚・醒》心の高ぶりがなくなり、普段の心の状態に戻る。気持が静まる。源氏物語夕顔「ただあなむつかしと思ひける心地皆―・めて、泣き惑ふさまいといみじ」。日葡辞書「ココロガサメタ」。「あの人に対する熱も―・めた」「ほとぼりが―・める」「興味が―・める」「―・めた目で見る」

➋《覚・醒》眠り・酔い・迷いなどが消え去って、普段の判断ができるようになる。

①眠った状態から起きた状態に戻る。夢からうつつにかえる。正気に戻る。万葉集19「夜よぐたちに寝―・めて居れば河瀬とめ心もしのに鳴く千鳥かも」。日本霊異記中「地にたふれて臥し嘿然しずかなり。ものいはず、やや久にありて蘇さめ起ち」。源氏物語帚木「いたづらぶしとおぼさるるに御目―・めて」。「夢から―・める」

②酒の酔いがなくなる。大鏡道隆「この殿御酔のほどよりはとく―・むることをぞせさせ給ひし」。「酔いが―・める」

③迷いがなくなり、普段の判断ができるようになる。物思いが晴れる。源氏物語槿「今日は老いも忘れ、憂き世の嘆き皆―・めぬる心地なむ」。「迷いから―・める」

➌《褪》染色などがうすれて、濃かった色が薄い色になる。色が分からなくなる。くすむ。あせる。風雅和歌集夏「風わたる田の面もの早苗色―・めて入日のこれる岡の松原」。「着物の色が―・める」

ザメンホフ【Lazarus Ludwig Zamenhof】

帝政ロシア領時代のポーランドの眼科医・言語学者。エスペラントの創案者。(1859〜1917)

さ‐も【然も】

①そのように。そのとおりに。宇津保物語藤原君「まだ―定められざんめり」

②いかにも。よくも。げに。実に。竹取物語「翁それ―いはれたり」。「―嬉しそうだ」「―誇らしげに言う」

⇒然もあらばあれ

⇒然もありなん

⇒然もあれ

⇒然も言われたり

⇒然もそうず

⇒然もないと

⇒然もなくば

⇒然もなし

⇒然も似たり

⇒然もや

サモア【Samoa】

①南太平洋、オーストラリアの東約3200キロメートルにある十数の島から成る小群島。サヴァイイ・ウポル・トゥトゥイラの3島を中心とし、住民はポリネシア人。1899年米領東サモアと独領西サモアとに分割。

②1のうち、サヴァイイ・ウポルの2島を中心とする西部の島嶼から成る独立国。1919年以来、西サモアとしてニュー‐ジーランドの委任統治領、62年独立し、97年現名に改称。面積約2900平方キロメートル。人口17万1千(2000)。首都アピア。→オセアニア(図)

②鮫皮さめがわの略。太平記33「―懸けたる白太刀」

さめ【白眼】

牛・馬の両眼縁が白いもの。一説に、毛の白いもの。太平記31「白葦毛・白瓦毛・白―・つき毛なる馬に乗つて」

さめ‐が‐はし【鮫が橋】

江戸四谷辺の地名。また、そこにあった娼家の俗称。明治時代、貧民窟として聞こえた。

さめ‐がわ【鮫皮・沙皮】‥ガハ

サメの皮(実は東南アジア産のエイの一種、真鮫まさめなどの背中の皮)を乾かしたもの。近世、輸入されて刀剣の柄つかや鞘さやなどに用いた。さめ。柄皮。→かいらぎ(梅花皮)

さめ‐かんゆ【鮫肝油】

サメ類の肝臓から採った黄色の油脂。化粧品・潤滑油などに用いる。

さめ‐ぎわ【覚め際・醒め際】‥ギハ

眠り・酔いなどからさめるまぎわ。さめぐち。

さめ・く

〔自四〕

①さらさらと音がする。さっと音がする。類聚名義抄「颯、サメク」

②(ザメクとも)騒がしく音を立てる。ざわめく。枕草子28「鳥の集まりてとびちがひ、―・き鳴きたる」。四河入海「昔は酒を飲で―・きしが」

さめ‐ぐち【覚め口・醒め口】

(→)「さめぎわ」に同じ。

さめ‐こもん【鮫小紋】

刀の柄つかに使用する鮫皮のような小紋。細かく白い点で半円形を重ねた文様に染め上げたもので、多く上下かみしもに用いた。

さめ‐ざめ

〔副〕

①涙を流して静かに泣き続けるさま。「―と泣く」

②しみじみと言うさま。また、こまごまと述べるさま。愚管抄3「―とおほせられけり」

さめ‐ざや【鮫鞘】

鮫皮で巻いた刀の鞘。竹斎「―に赤銅作りの大小を差し」

さめ‐すが【鮫氷】

鮫皮についた革質状の部分を乾かした食品。三杯酢にし、または煮て食う。宮城県の名産。

ざめつ‐しょうこうぐん【挫滅症候群】‥シヤウ‥

〔医〕(→)クラッシュ症候群に同じ。

さめ‐はだ【鮫肌】

鮫の皮のようにざらざらした人の肌。また、ざらざらしたもののたとえ。

⇒さめはだ‐やき【鮫肌焼】

さめはだ‐やき【鮫肌焼】

陶器の焼成法・装飾法の一種。釉うわぐすりの表面が鮫の肌のように粒状を呈したものをいう。薩摩焼・萩焼などにみられる。鮫焼。

⇒さめ‐はだ【鮫肌】

さめ‐びたき【鮫鶲】

スズメ目ヒタキ科の鳥。灰褐色の地味な小鳥で、亜高山帯の針葉樹林にすむ。夏鳥で、秋には東南アジアに渡る。

さめ‐やき【鮫焼】

(→)鮫肌焼さめはだやきに同じ。

さめ‐やすり【鮫鑢】

鮫皮を板にはりつけて作り、物を研磨するのに用いるもの。

さめ‐やらぬ【覚め遣らぬ・醒め遣らぬ】

完全に覚めきっていない。覚めきらず名残の気配がある。「夢―様子」「興奮―時」

ざ‐めり

(打消の助動詞ザリに推量の助動詞メリの付いた形の音便形ザンメリのンの無表記)…ないようだ。竹取物語「此頃となりては、ただ事にも侍ら―」

さ・める【冷める・覚める・醒める・褪める】

〔自下一〕[文]さ・む(下二)

(「寒い」と同源)

➊物体の熱、物事に対する熱意が低下してもとの状態になる。

①《冷》熱くした物の温度が普段の温度まで下がる。ぬるくなる。冷たくなる。永久百首「夜と共に下に焚く火はなけれどもしまねの御湯は―・むるよもなし」。「スープの―・めない距離」

②《冷・覚・醒》心の高ぶりがなくなり、普段の心の状態に戻る。気持が静まる。源氏物語夕顔「ただあなむつかしと思ひける心地皆―・めて、泣き惑ふさまいといみじ」。日葡辞書「ココロガサメタ」。「あの人に対する熱も―・めた」「ほとぼりが―・める」「興味が―・める」「―・めた目で見る」

➋《覚・醒》眠り・酔い・迷いなどが消え去って、普段の判断ができるようになる。

①眠った状態から起きた状態に戻る。夢からうつつにかえる。正気に戻る。万葉集19「夜よぐたちに寝―・めて居れば河瀬とめ心もしのに鳴く千鳥かも」。日本霊異記中「地にたふれて臥し嘿然しずかなり。ものいはず、やや久にありて蘇さめ起ち」。源氏物語帚木「いたづらぶしとおぼさるるに御目―・めて」。「夢から―・める」

②酒の酔いがなくなる。大鏡道隆「この殿御酔のほどよりはとく―・むることをぞせさせ給ひし」。「酔いが―・める」

③迷いがなくなり、普段の判断ができるようになる。物思いが晴れる。源氏物語槿「今日は老いも忘れ、憂き世の嘆き皆―・めぬる心地なむ」。「迷いから―・める」

➌《褪》染色などがうすれて、濃かった色が薄い色になる。色が分からなくなる。くすむ。あせる。風雅和歌集夏「風わたる田の面もの早苗色―・めて入日のこれる岡の松原」。「着物の色が―・める」

ザメンホフ【Lazarus Ludwig Zamenhof】

帝政ロシア領時代のポーランドの眼科医・言語学者。エスペラントの創案者。(1859〜1917)

さ‐も【然も】

①そのように。そのとおりに。宇津保物語藤原君「まだ―定められざんめり」

②いかにも。よくも。げに。実に。竹取物語「翁それ―いはれたり」。「―嬉しそうだ」「―誇らしげに言う」

⇒然もあらばあれ

⇒然もありなん

⇒然もあれ

⇒然も言われたり

⇒然もそうず

⇒然もないと

⇒然もなくば

⇒然もなし

⇒然も似たり

⇒然もや

サモア【Samoa】

①南太平洋、オーストラリアの東約3200キロメートルにある十数の島から成る小群島。サヴァイイ・ウポル・トゥトゥイラの3島を中心とし、住民はポリネシア人。1899年米領東サモアと独領西サモアとに分割。

②1のうち、サヴァイイ・ウポルの2島を中心とする西部の島嶼から成る独立国。1919年以来、西サモアとしてニュー‐ジーランドの委任統治領、62年独立し、97年現名に改称。面積約2900平方キロメートル。人口17万1千(2000)。首都アピア。→オセアニア(図)

ためし【例・様】🔗⭐🔉

ためし【例・様】

先例。前例。また、基準・模範・証拠などになるような例。源氏物語桐壺「楊貴妃の―も引き出でつべうなり行くに」。蜻蛉日記上「天下の人の品高きやととはん―にもせよかし」。「そんな事は聞いた―がない」

よう【様】ヤウ🔗⭐🔉

よう【様】ヤウ

①きまったかたち。型。てほん。源氏物語帚木「人の調度の、かざりとする、定まれる―あるものを」

②さま。かたち。形状。図柄。すがた。枕草子103「真名まんなの―、文字の、世に知らずあやしきを」

③おもむき。体裁。源氏物語夕顔「女がたも、あやしう―たがひたる物思ひをなんしける」

④流儀。風儀。紫式部日記「宮の―として、色めかしきをばいとあはあはしとおぼしめいたれば」

⑤わけ。しさい。理由。事情。今昔物語集4「此の二人は―ある者ならん」。狂言、武悪「討ちもせいで討つたと偽らう―が御座らぬ」

⑥施すべき方法。しかた。手段。竹取物語「その山見るに、さらに登るべき―なし」。日葡辞書「ヒャクヤウヲシッテモ、イチヤウヲシラズンバ、アラソウコトナカレ」

⑦ことがら。こと。源氏物語帚木「まことかと見もてゆくに、見劣りせぬ―はなくなんあるべき」

⑧引用文を導き、「…ことには」「…には」の意を表す。土佐日記「楫取りのいふ―、『黒鳥のもとに白き波を寄す』とぞいふ」

⑨㋐同じさま。似た状態。大鏡師輔「御兄をば親の―に頼み申させ給ひ」

㋑(口語では比況の助動詞「ようだ」の形になる)その状態にあること。また、その状態にあると思われること。ふう。徒然草「このごろは深く案じ、才覚をあらはさんとしたる―に聞ゆる」。→ようだ。

⑩意図・希望を表す。「成功する―にと祈る」

⑪(接尾語的に)

㋐…らしく見えるもの。…といったもの。紫式部日記「上達部の随身など―のものども」。「刀剣―の凶器」

㋑(動詞の連用形に付いて)…するしかた。…するぐあい。「口のきき―が悪い」「彼の喜び―といったらない」

⇒様に依りて葫蘆を画く

よう‐がま・し【様がまし】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐がま・し【様がまし】ヤウ‥

〔形シク〕

(ガマシは接尾語)

①わけがありそうである。もったいぶっている。狂言、三番叟「あら―・しや候」。鶴の草子「いかさま故ある人の手遊やらん、―・しく認めたり」

②注文がやかましい。狂言、仏師「さてさて其方は仏に―・しい人ぢや」

よう‐が・り【様がり】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐が・り【様がり】ヤウ‥

〔自ラ変〕

(ヤウガアリの約。ヤウカリとも)様子ありげである。一風変わった趣がある。宇治拾遺物語5「此の女房、―・る暦かなとは思へども」

よう‐き【様器・楊器】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐き【様器・楊器】ヤウ‥

儀式に用いる食器。金属製とも陶製ともいう。また一説には、食器などを載せる台とする。源氏物語宿木「しろがねの―」

よう‐しき【様式】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐しき【様式】ヤウ‥

①さま。かたち。特に、一定の形式。一定のかた。「生活―」「書類の―が変わる」

②芸術作品・建築物などの形式的特徴を総合したもの。特定の時代・流派・作家などの表現上の特性を示すもの。「バロック―」

⇒ようしき‐か【様式化】

⇒ようしき‐び【様式美】

ようしき‐か【様式化】ヤウ‥クワ🔗⭐🔉

ようしき‐か【様式化】ヤウ‥クワ

物の自然的・現実的な形態を変形し、ある様式上の特性を表すように、抽象化・模様化などすること。

⇒よう‐しき【様式】

ようしき‐び【様式美】ヤウ‥🔗⭐🔉

ようしき‐び【様式美】ヤウ‥

芸術作品や建築などの、様式に依存する美しさ。様式のもつ美しさ。

⇒よう‐しき【様式】

よう‐す【様子】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐す【様子】ヤウ‥

①ありさま。状況。狂言、茫々頭「それへ出て都の―を語れ」。「―をうかがう」

②なりふり。人の姿。容姿。体裁。好色一代女3「ある時は―なしにありきて、左の足の少し長い知られ」。「―のいい男」

③子細。わけ。事情。好色一代男2「葬礼のつきづきに―尋ねて」。「―ありげ」

④けはい。きざし。好色一代男1「もし又お腹に―が出来たらば」。「雨の降りそうな―」

⑤そぶり。身のこなし。「―がおかしい」

⇒ようす‐ぶ・る【様子振る】

⇒ようす‐み【様子見】

⇒ようす‐もの【様子者】

ようす‐ぶ・る【様子振る】ヤウ‥🔗⭐🔉

ようす‐ぶ・る【様子振る】ヤウ‥

〔自五〕

もったいらしく見せかける。気どる。ようだいぶる。

⇒よう‐す【様子】

ようす‐もの【様子者】ヤウ‥🔗⭐🔉

ようす‐もの【様子者】ヤウ‥

姿の美しい人。

⇒よう‐す【様子】

よう‐そう【様相】ヤウサウ🔗⭐🔉

よう‐そう【様相】ヤウサウ

①有様。状態。「深刻な―を呈する」

②〔哲〕(modality)可能的であるか、現実的であるか、必然的であるかという見地から見た事物のあり方。カントは判断をこの見地から蓋然的・実然的・必然的に分け、その根底にある思考形式として可能性・現実性・必然性という様相の範疇を考えた。

⇒ようそう‐ろんりがく【様相論理学】

ようそう‐ろんりがく【様相論理学】ヤウサウ‥🔗⭐🔉

ようそう‐ろんりがく【様相論理学】ヤウサウ‥

(modallogic)可能性・必然性・蓋然性などの様相概念を扱う論理学。萌芽はアリストテレスに見られるが、現代ではアメリカの哲学者ルイス(C. I. Lewis1883〜1964)が記号論理学の立場から形式化を行い、クリプキ(S. A. Kripke1940〜)が可能世界意味論を導入し、発展。→多値論理学

⇒よう‐そう【様相】

よう‐だ【様だ】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐だ【様だ】ヤウ‥

〔助動〕

体言ヨウ(様)に指定の助動詞ダの付いたもの。体言に格助詞「の」の付いた形、用言の連体形、連体詞に接続する。丁寧には「ようです」を用いる。[活用]ようだろ/ようだっ・ようで・ように/ようだ/ような/ようなら/○。

①比況を表す。…に似ている。…と同じである。…のごとくである。「盆のような月」

②例示を表す。「君のような悪者にはなれない」

③推定、または不確実な断定を表す。「山は荒れているようだ」「着いたようだ」

④婉曲な表現に用いる。「以上のような次第です」

⑤目標・目的を示す。「時間に遅れないようにする」

→よう(様)9

よう‐たい【様態】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐たい【様態】ヤウ‥

①物の存在や行動のさま。状態。様相。「生活の―」

②文法で、「そうだ」のように、想像など不確定な言い方のこと。

③〔哲〕(modus ラテン)デカルト・スピノザ以来、近代哲学において与えられた独特な意味では、実体の変化してゆくかりそめの形態、従って実体の非本質的な状態のこと。偶有性。

よう‐だい【様体】ヤウ‥🔗⭐🔉

よう‐だい【様体】ヤウ‥

①すがた。姿態。なりふり。蜻蛉日記下「かしらつきをかしげにて、―いとあてはかなり」

②ありさま。状態。様相。大鏡師尹「事の―は…よのつねの東宮のやうにもなく」

③いかにもそれらしい様子をすること。もったいぶること。好色五人女2「我が家の裏なる草花見るさへかく―なり」

○様に依りて葫蘆を画くようによりてころをえがく🔗⭐🔉

○様に依りて葫蘆を画くようによりてころをえがく

[続湘山野録]先人の様式を模倣するだけで、少しも独創のないたとえ。

⇒よう【様】

よう‐にん【用人】

①はたらきのある人。有用な人。太平記39「此の人に増まさる御―あるまじ」

②江戸時代、大名・旗本の家で、家老の次に位し、庶務・会計などにあたった職。→側用人そばようにん

よう‐にん【容認】

よいとみとめて、ゆるすこと。認容。「無責任な発言は―しがたい」

よう‐にん【遥任】エウ‥

(→)遥授に同じ。

よう‐にん【傭人】

やとわれた人。やといにん。

よう‐ねん【幼年】エウ‥

おさない年齢。おさないこども。

⇒ようねん‐がっこう【幼年学校】

⇒ようねん‐き【幼年期】

ようねん‐がっこう【幼年学校】エウ‥ガクカウ

陸軍幼年学校の略称。

⇒よう‐ねん【幼年】

ようねん‐き【幼年期】エウ‥

①人生における幼年の時期。

②〔地〕山地の地形発達過程の初期段階。谷が未発達で小起伏面が広く、全体に高原状を呈する時期。

⇒よう‐ねん【幼年】

よう‐よう【様様】ヤウヤウ🔗⭐🔉

よう‐よう【様様】ヤウヤウ

さまざま。いろいろ。平家物語1「山王おりさせ給ひて、―御託宣こそおそろしけれ」

⇒ようよう・し【様様し】

ようよう・し【様様し】ヤウヤウ‥🔗⭐🔉

ようよう・し【様様し】ヤウヤウ‥

〔形シク〕

子細らしい。もったいぶった様子だ。一言芳談「ただ仏道をねがふといふは、別に―・しき事なし」

⇒よう‐よう【様様】

[漢]様🔗⭐🔉

様 字形

筆順

筆順

〔木部10画/14画/教育/4545・4D4D〕

[樣] 字形

〔木部10画/14画/教育/4545・4D4D〕

[樣] 字形

〔木部11画/15画/6075・5C6B〕

〔音〕ヨウ〈ヤウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さま

[意味]

①ありさま。かたち。すがた。さま。「やくざ様の男」「様子ようす・様相・一様・異様・文様」▶「もみじのような手」「沖は荒れているようだ」などの助動詞「ようだ」は、「様」+「だ」。

②きまったかたち。かた。形式。てほん。やり方。「様に依よりて葫蘆ころを画えがく」(かたどおりにひょうたんを描く。独創性のないことのたとえ)「ふないくさは様あるものぞ」〔平家〕「様式・唐様からよう・仕様書」

▷日本語の敬意を表す接尾語「さま」にも当てる。「山本様さま・御苦労様さま」

[解字]

形声。「木」+音符「

〔木部11画/15画/6075・5C6B〕

〔音〕ヨウ〈ヤウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さま

[意味]

①ありさま。かたち。すがた。さま。「やくざ様の男」「様子ようす・様相・一様・異様・文様」▶「もみじのような手」「沖は荒れているようだ」などの助動詞「ようだ」は、「様」+「だ」。

②きまったかたち。かた。形式。てほん。やり方。「様に依よりて葫蘆ころを画えがく」(かたどおりにひょうたんを描く。独創性のないことのたとえ)「ふないくさは様あるものぞ」〔平家〕「様式・唐様からよう・仕様書」

▷日本語の敬意を表す接尾語「さま」にも当てる。「山本様さま・御苦労様さま」

[解字]

形声。「木」+音符「 」。「橡」(=くぬぎ)の原字で、もと、字音「ショウ〈シャウ〉」。「象しょう」「像」に通ずるところから、すがた・ありさまの意に用いられるようになった。

[下ツキ

一様・異様・各様・左様・仕様・時様・水様液・図様・体様・態様・多様・虫様突起・同様・別様・模様・文様・紋様・両様・和様

」。「橡」(=くぬぎ)の原字で、もと、字音「ショウ〈シャウ〉」。「象しょう」「像」に通ずるところから、すがた・ありさまの意に用いられるようになった。

[下ツキ

一様・異様・各様・左様・仕様・時様・水様液・図様・体様・態様・多様・虫様突起・同様・別様・模様・文様・紋様・両様・和様

筆順

筆順

〔木部10画/14画/教育/4545・4D4D〕

[樣] 字形

〔木部10画/14画/教育/4545・4D4D〕

[樣] 字形

〔木部11画/15画/6075・5C6B〕

〔音〕ヨウ〈ヤウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さま

[意味]

①ありさま。かたち。すがた。さま。「やくざ様の男」「様子ようす・様相・一様・異様・文様」▶「もみじのような手」「沖は荒れているようだ」などの助動詞「ようだ」は、「様」+「だ」。

②きまったかたち。かた。形式。てほん。やり方。「様に依よりて葫蘆ころを画えがく」(かたどおりにひょうたんを描く。独創性のないことのたとえ)「ふないくさは様あるものぞ」〔平家〕「様式・唐様からよう・仕様書」

▷日本語の敬意を表す接尾語「さま」にも当てる。「山本様さま・御苦労様さま」

[解字]

形声。「木」+音符「

〔木部11画/15画/6075・5C6B〕

〔音〕ヨウ〈ヤウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さま

[意味]

①ありさま。かたち。すがた。さま。「やくざ様の男」「様子ようす・様相・一様・異様・文様」▶「もみじのような手」「沖は荒れているようだ」などの助動詞「ようだ」は、「様」+「だ」。

②きまったかたち。かた。形式。てほん。やり方。「様に依よりて葫蘆ころを画えがく」(かたどおりにひょうたんを描く。独創性のないことのたとえ)「ふないくさは様あるものぞ」〔平家〕「様式・唐様からよう・仕様書」

▷日本語の敬意を表す接尾語「さま」にも当てる。「山本様さま・御苦労様さま」

[解字]

形声。「木」+音符「 」。「橡」(=くぬぎ)の原字で、もと、字音「ショウ〈シャウ〉」。「象しょう」「像」に通ずるところから、すがた・ありさまの意に用いられるようになった。

[下ツキ

一様・異様・各様・左様・仕様・時様・水様液・図様・体様・態様・多様・虫様突起・同様・別様・模様・文様・紋様・両様・和様

」。「橡」(=くぬぎ)の原字で、もと、字音「ショウ〈シャウ〉」。「象しょう」「像」に通ずるところから、すがた・ありさまの意に用いられるようになった。

[下ツキ

一様・異様・各様・左様・仕様・時様・水様液・図様・体様・態様・多様・虫様突起・同様・別様・模様・文様・紋様・両様・和様

広辞苑に「様」で始まるの検索結果 1-39。