複数辞典一括検索+![]()

![]()

○横を向くよこをむく🔗⭐🔉

○横を向くよこをむく

(→)「そっぽをむく」に同じ。

⇒よこ【横】

よ‐さ【夜さ】

(「夜さり」の意)(→)夜に同じ。浄瑠璃、心中重井筒「―来いといふ字を金紗で縫はせ」

よ‐さ【善さ】

よいこと。また、その程度。万葉集10「こよひ巻かむと思へるが―」。「家柄の―」

よさ【与謝】

姓氏の一つ。

⇒よさ‐ぶそん【与謝蕪村】

よ‐ざ【四座】

大和猿楽から出た能の四座。観世かんぜ・宝生ほうしょう・金春こんぱる・金剛。豊臣秀吉・江戸幕府はこれに禄を与えて保護した。→大和猿楽

よ‐ざい【余材】

余った材木、または材料。

よ‐ざい【余財】

①余った財宝や資金。

②その財物以外の財物。

よ‐ざい【余罪】

①余れる罪。つぐないきれない罪。

②問われている罪以外の罪。主たる罪以外の罪。「―が発覚した」

よ‐ざかり【世盛り】

①栄華を極めること。また、その時期。全盛。源平盛衰記44「入道殿―にて失せられぬ」

②盛んな年齢であること。若ざかり。

よ‐ざくら【夜桜】

夜の桜。夜、桜を見物すること。特に、桜樹の周囲に灯籠とうろう・雪洞ぼんぼりをともし、または篝火かがりびを焚いて桜花を観覧すること。〈[季]春〉。「祇園の―」

よさ‐げ【善さげ】

(形容詞ヨイの名詞形に接尾語ゲのついた俗語)よさそうであること。よいように思えること。

よさ‐こい

(「夜さり来い」の意)「よさこい節」の略。

⇒よさこい‐ぶし【よさこい節】

よさこい‐ぶし【よさこい節】

土佐の民謡。歌の終りに「よさこいよさこい」の囃子詞はやしことばがつくのでいう。起源には元禄(1688〜1704)頃など諸説あり、1855年(安政2)五台山竹林寺脇坊の僧と鋳掛屋の娘の恋愛事件を歌って流行。

→よさこい節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

→文献資料[よさこい節]

⇒よさ‐こい

よさし【任】

(「寄さす」から)統治などの委任。任命。允恭紀(図書寮本)院政期点「天つ命ヨサシ」

よさ・す【寄さす】

〔自四〕

(スは尊敬の意)人におまかせになる。統治を委任なさる。続日本紀9「天の下を―・し奉りしまにまに」

よ‐さつ【予察】

あらかじめ察し知ること。

よ‐さで【夜さで】

(隠岐などで)夜間たいまつで照らしながら海岸を漁あさり、貝類を取ること。

よ‐ざと【夜聡】

夜寝ていても、物音などにすぐ目が覚めること。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「宵から休ませ―に留守をいひつきやれ」

よ‐ざと・い【夜聡い】

〔形〕[文]よざと・し(ク)

夜中に目をさましやすい。めざとい。日葡辞書「ヨザトウゴザレ」。浄瑠璃、博多小女郎波枕「心魂切りや―・くなつて」

よさの【与謝野】

姓氏の一つ。

⇒よさの‐あきこ【与謝野晶子】

⇒よさの‐ひろし【与謝野寛】

よさの‐あきこ【与謝野晶子】

歌人。旧姓、鳳ほう。堺市生れ。堺女学校卒。寛の妻。新詩社に加わり、雑誌「明星」で活躍。格調清新、内容は大胆奔放。歌集「みだれ髪」「佐保姫」「春泥集」のほか、「新訳源氏物語」など。(1878〜1942)

与謝野寛・晶子

提供:毎日新聞社

→作品:『みだれ髪』

→資料:「青鞜」創刊号

⇒よさの【与謝野】

よさ‐の‐うみ【与謝の海】

京都府宮津湾の奥部が天橋立の砂洲で分かたれた西側の海。古く、浦島の伝説で名高く、また風景が勝れている。阿蘇海あそかい。

よさの‐ひろし【与謝野寛】

詩人・歌人。初め鉄幹と号す。京都生れ。晶子の夫。落合直文に学び、浅香社・新詩社の創立、「明星」の刊行に尽力、新派和歌運動に貢献。自我の詩を主張。詩歌集「東西南北」「天地玄黄」、歌集「相聞あいぎこえ」など。(1873〜1935)

与謝野寛・晶子

提供:毎日新聞社

→作品:『みだれ髪』

→資料:「青鞜」創刊号

⇒よさの【与謝野】

よさ‐の‐うみ【与謝の海】

京都府宮津湾の奥部が天橋立の砂洲で分かたれた西側の海。古く、浦島の伝説で名高く、また風景が勝れている。阿蘇海あそかい。

よさの‐ひろし【与謝野寛】

詩人・歌人。初め鉄幹と号す。京都生れ。晶子の夫。落合直文に学び、浅香社・新詩社の創立、「明星」の刊行に尽力、新派和歌運動に貢献。自我の詩を主張。詩歌集「東西南北」「天地玄黄」、歌集「相聞あいぎこえ」など。(1873〜1935)

与謝野寛・晶子

提供:毎日新聞社

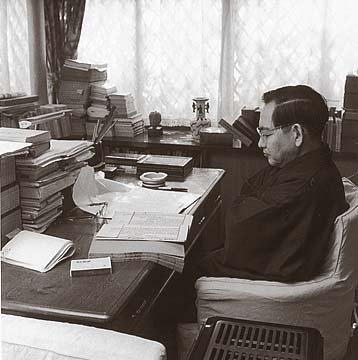

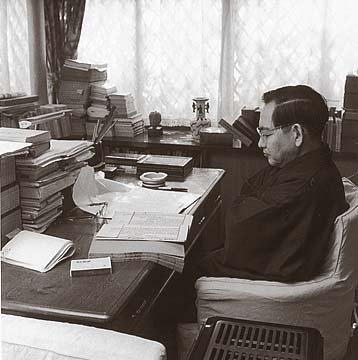

与謝野寛

提供:毎日新聞社

与謝野寛

提供:毎日新聞社

⇒よさの【与謝野】

よさ‐ぶそん【与謝蕪村】

江戸中期の俳人・画家。摂津の人。本姓は谷口、のちに改姓。別号、宰鳥・夜半亭・謝寅・春星など。幼時から絵画に長じ、文人画で大成するかたわら、早野巴人はじんに俳諧を学び、正風しょうふうの中興を唱え、感性的・浪漫的俳風を生み出し、芭蕉と並称される。著「新花つみ」「たまも集」など。(1716〜1783)

→作品:『春風馬堤曲』

→作品:『新花つみ』

⇒よさ【与謝】

よ‐さま【善様・好様】

よいさま。よいよう。源氏物語葵「人のためには―のことをしもいひ出でぬ世なれば」↔あしざま

よさみ【依網・依羅】

川波と海波との相寄せるところ。

よ‐さむ【夜寒】

夜の寒いこと。特に、晩秋に夜の寒さをしみじみ感ずること。また、その季節。〈[季]秋〉。宇津保物語国譲下「秋の頃ほひ―に心細きを」。「病雁の―に落ちて旅寝かな」(芭蕉)

よ‐さめ【夜雨】

夜降る雨。夜の雨。

よさ‐よさ

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。狂言、那須与一「船の脊櫂せがいに―とはさみたて」

よ‐ざらし【夜晒し】

夜、戸外に晒しておくこと。また、そのもの。

よ‐さり【夜さり】

(サリは「近づく」意のサルの連用形から)夜になるころ。よる。よ。ようさり。竹取物語「―このつかさにまうでこ」

⇒よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

夜分。夕方。宇津保物語蔵開上「―になりぬれば、大宮に御湯殿し給ふ」

⇒よ‐さり【夜さり】

よさ・る【寄さる】

〔自四〕

(上代東国方言)ヨソルの訛。万葉集14「逢ほしだも逢はのへしだも汝にこそ―・れ」

よ‐さん【予参・預参】

参加すること。参与。和漢朗詠集「晩ゆうべの鶯は声々に講誦の座に―す」

よ‐さん【予算】

①あらかじめ算定すること。また、その数量・金高など。かねての目算。

②一会計年度における国または地方公共団体の歳入歳出の計画。議会の議決を経て成立する。

③一般に、収入・支出の計画。「―を立てる」

⇒よさん‐がい【予算外】

⇒よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

⇒よさん‐ちょうか【予算超過】

よ‐さん【余算】

余命の数。余命。残生。方丈記「一期ごの月影かたぶきて、―山の端に近し」

よさん‐がい【予算外】‥グワイ

①予算に費目をかかげないこと。また、そのもの。

②予定または予想しなかったこと。

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐せん【予讃線】

高松より瀬戸内海沿いに西進して、宇和島に至るJR線。迂回線を含み全長327.0キロメートル。

よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

予算は国民の利害に大きな関係があるから、下院でまず審議しなければならないという、近代憲法の原則。日本国憲法でもこの原則を承認し、第60条で衆議院先議を規定している。

→参照条文:日本国憲法第60条

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐ちょうか【予算超過】‥テウクワ

歳入または歳出が予算額以上に達すること。

⇒よ‐さん【予算】

よし【止し】

よすこと。やめること。「そんな事は―にしよう」

よし【由・因・縁】

①物事のよってきたるところ。由来。由緒。理由。わけ。万葉集14「志太の浦を朝漕ぐ船は―なしに漕ぐらめかもよ―こさるらめ」。「―ありげな様」

②ことがらの内容。事情。次第。竹取物語「この内侍帰り参りて、この―を奏す」

③風情。風流。奥ゆかしさ。源氏物語桐壺「母北の方なん、いにしへの人の―あるにて」

④手段。方法。てだて。万葉集7「めづらしき人を吾家わぎえに住吉の岸の黄土はにゅうを見む―もがも」。「知る―もない」

⑤口実。狂言、鱸庖丁「所で某―に余り板もとにおし直り」

⑥それらしく見せること。そぶり。かたち。平家物語8「中納言めさでもさすがあしかるべければ、箸とつてめす―しけり」

⑦伝聞の内容を表す。…とのこと。…だそうで。「お元気の―」

よし【葦・蘆・葭】

(アシの音が「悪あし」に通ずるのを忌んで「善し」に因んでいう)(→)「あし(葦)」に同じ。

⇒葦の髄から天井のぞく

よ‐し【予示】

前もって示すこと。よじ。

よ‐し【余子】

①長子以外の子。

②その人以外の人。

よ‐し【余矢】

〔数〕1からある角の正弦を減じたもの。すなわち1−sinAが角Aの余矢。江戸時代末の三角関数表(八線表)に用いられた。↔正矢

よ‐し【余資】

余っている資金。使い残りの資金。余財。

よ・し【良し・善し・好し】

〔形ク〕

⇒よい

よし【縦し】

〔副〕

(形容詞ヨシから。仮に宜よしと許す意)

①満足ではないが。仕方がなく。ままよ。万葉集10「人皆は萩を秋と云ふ―われは尾花が末うれを秋とは言はむ」

②(多く下に逆接の仮定条件を表す語を伴って)たとい。かりに。万一。よしんば。万葉集2「人は―思ひ止むとも」。「牛の歩みの―おそくとも」(徳川家康)

よし

〔感〕

①決意を表す語。「―、やろう」

②同意・承諾を表す語。「―、分かった」

③なぐさめの語。「――、泣くな」

④命令を強める語。さあ。いざ。「―、行け」

よ‐じ【予示】

⇒よし

よ‐じ【余事】

①余力でする仕事。余暇でする仕事。

②それ以外の事柄。他事。「―にかまける」

よし‐あし【善し悪し】

①善いことと悪いこと。よいかわるいか。ぜんあく。「事の―もわきまえず」

②(「良し悪し」とも書く)良い点も悪い点もあって、一概にどちらとも言えないこと。よしわるし。夏目漱石、こゝろ「そんな事を持ち出すのも病人のために―だと考えてゐた」。「慎重過ぎるのも―だ」

よしあり‐がお【由有り顔】‥ガホ

いかにもわけのありそうな顔つき。

よしあり‐げ【由有り気】

わけのありそうな様子。謡曲、熊野ゆや「―なる言葉の種」

よしい【吉井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒よしい‐いさむ【吉井勇】

よしい‐いさむ【吉井勇】‥ヰ‥

歌人・劇作家。東京生れ。早大中退。北原白秋・木下杢太郎らと「スバル」を創刊。情熱的・耽美的な歌風で、特に祇園の歌は有名。歌集「酒ほがひ」、戯曲集「午後三時」「俳諧亭句楽」など。(1886〜1960)

吉井勇

撮影:田沼武能

⇒よさの【与謝野】

よさ‐ぶそん【与謝蕪村】

江戸中期の俳人・画家。摂津の人。本姓は谷口、のちに改姓。別号、宰鳥・夜半亭・謝寅・春星など。幼時から絵画に長じ、文人画で大成するかたわら、早野巴人はじんに俳諧を学び、正風しょうふうの中興を唱え、感性的・浪漫的俳風を生み出し、芭蕉と並称される。著「新花つみ」「たまも集」など。(1716〜1783)

→作品:『春風馬堤曲』

→作品:『新花つみ』

⇒よさ【与謝】

よ‐さま【善様・好様】

よいさま。よいよう。源氏物語葵「人のためには―のことをしもいひ出でぬ世なれば」↔あしざま

よさみ【依網・依羅】

川波と海波との相寄せるところ。

よ‐さむ【夜寒】

夜の寒いこと。特に、晩秋に夜の寒さをしみじみ感ずること。また、その季節。〈[季]秋〉。宇津保物語国譲下「秋の頃ほひ―に心細きを」。「病雁の―に落ちて旅寝かな」(芭蕉)

よ‐さめ【夜雨】

夜降る雨。夜の雨。

よさ‐よさ

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。狂言、那須与一「船の脊櫂せがいに―とはさみたて」

よ‐ざらし【夜晒し】

夜、戸外に晒しておくこと。また、そのもの。

よ‐さり【夜さり】

(サリは「近づく」意のサルの連用形から)夜になるころ。よる。よ。ようさり。竹取物語「―このつかさにまうでこ」

⇒よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

夜分。夕方。宇津保物語蔵開上「―になりぬれば、大宮に御湯殿し給ふ」

⇒よ‐さり【夜さり】

よさ・る【寄さる】

〔自四〕

(上代東国方言)ヨソルの訛。万葉集14「逢ほしだも逢はのへしだも汝にこそ―・れ」

よ‐さん【予参・預参】

参加すること。参与。和漢朗詠集「晩ゆうべの鶯は声々に講誦の座に―す」

よ‐さん【予算】

①あらかじめ算定すること。また、その数量・金高など。かねての目算。

②一会計年度における国または地方公共団体の歳入歳出の計画。議会の議決を経て成立する。

③一般に、収入・支出の計画。「―を立てる」

⇒よさん‐がい【予算外】

⇒よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

⇒よさん‐ちょうか【予算超過】

よ‐さん【余算】

余命の数。余命。残生。方丈記「一期ごの月影かたぶきて、―山の端に近し」

よさん‐がい【予算外】‥グワイ

①予算に費目をかかげないこと。また、そのもの。

②予定または予想しなかったこと。

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐せん【予讃線】

高松より瀬戸内海沿いに西進して、宇和島に至るJR線。迂回線を含み全長327.0キロメートル。

よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

予算は国民の利害に大きな関係があるから、下院でまず審議しなければならないという、近代憲法の原則。日本国憲法でもこの原則を承認し、第60条で衆議院先議を規定している。

→参照条文:日本国憲法第60条

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐ちょうか【予算超過】‥テウクワ

歳入または歳出が予算額以上に達すること。

⇒よ‐さん【予算】

よし【止し】

よすこと。やめること。「そんな事は―にしよう」

よし【由・因・縁】

①物事のよってきたるところ。由来。由緒。理由。わけ。万葉集14「志太の浦を朝漕ぐ船は―なしに漕ぐらめかもよ―こさるらめ」。「―ありげな様」

②ことがらの内容。事情。次第。竹取物語「この内侍帰り参りて、この―を奏す」

③風情。風流。奥ゆかしさ。源氏物語桐壺「母北の方なん、いにしへの人の―あるにて」

④手段。方法。てだて。万葉集7「めづらしき人を吾家わぎえに住吉の岸の黄土はにゅうを見む―もがも」。「知る―もない」

⑤口実。狂言、鱸庖丁「所で某―に余り板もとにおし直り」

⑥それらしく見せること。そぶり。かたち。平家物語8「中納言めさでもさすがあしかるべければ、箸とつてめす―しけり」

⑦伝聞の内容を表す。…とのこと。…だそうで。「お元気の―」

よし【葦・蘆・葭】

(アシの音が「悪あし」に通ずるのを忌んで「善し」に因んでいう)(→)「あし(葦)」に同じ。

⇒葦の髄から天井のぞく

よ‐し【予示】

前もって示すこと。よじ。

よ‐し【余子】

①長子以外の子。

②その人以外の人。

よ‐し【余矢】

〔数〕1からある角の正弦を減じたもの。すなわち1−sinAが角Aの余矢。江戸時代末の三角関数表(八線表)に用いられた。↔正矢

よ‐し【余資】

余っている資金。使い残りの資金。余財。

よ・し【良し・善し・好し】

〔形ク〕

⇒よい

よし【縦し】

〔副〕

(形容詞ヨシから。仮に宜よしと許す意)

①満足ではないが。仕方がなく。ままよ。万葉集10「人皆は萩を秋と云ふ―われは尾花が末うれを秋とは言はむ」

②(多く下に逆接の仮定条件を表す語を伴って)たとい。かりに。万一。よしんば。万葉集2「人は―思ひ止むとも」。「牛の歩みの―おそくとも」(徳川家康)

よし

〔感〕

①決意を表す語。「―、やろう」

②同意・承諾を表す語。「―、分かった」

③なぐさめの語。「――、泣くな」

④命令を強める語。さあ。いざ。「―、行け」

よ‐じ【予示】

⇒よし

よ‐じ【余事】

①余力でする仕事。余暇でする仕事。

②それ以外の事柄。他事。「―にかまける」

よし‐あし【善し悪し】

①善いことと悪いこと。よいかわるいか。ぜんあく。「事の―もわきまえず」

②(「良し悪し」とも書く)良い点も悪い点もあって、一概にどちらとも言えないこと。よしわるし。夏目漱石、こゝろ「そんな事を持ち出すのも病人のために―だと考えてゐた」。「慎重過ぎるのも―だ」

よしあり‐がお【由有り顔】‥ガホ

いかにもわけのありそうな顔つき。

よしあり‐げ【由有り気】

わけのありそうな様子。謡曲、熊野ゆや「―なる言葉の種」

よしい【吉井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒よしい‐いさむ【吉井勇】

よしい‐いさむ【吉井勇】‥ヰ‥

歌人・劇作家。東京生れ。早大中退。北原白秋・木下杢太郎らと「スバル」を創刊。情熱的・耽美的な歌風で、特に祇園の歌は有名。歌集「酒ほがひ」、戯曲集「午後三時」「俳諧亭句楽」など。(1886〜1960)

吉井勇

撮影:田沼武能

⇒よしい【吉井】

よし‐うえ【葭植】‥ウヱ

(千葉県君津地方で)田植初めの行事。苗の、ヨシのような健やかな成長を祈念するもの。よしぞうり。

ヨジウム【jodium オランダ】

沃素ようそ。ヨード。〈舎密開宗〉

⇒ヨジウム‐チンキ

ヨジウム‐チンキ

⇒ヨード‐チンキ

⇒ヨジウム【jodium オランダ】

よし‐え【縦しゑ】‥ヱ

〔副〕

(ヱは間投助詞)(→)「よしや」に同じ。万葉集11「わが持てる心は―君が随意まにまに」

⇒よしえ‐やし

よしえ【吉江】

姓氏の一つ。

⇒よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

仏文学者・評論家。初め孤雁と号。長野県生れ。早大教授。「世界文芸大辞典」を編集。著「南欧の空」「仏蘭西古典劇研究」など。(1880〜1940)

⇒よしえ【吉江】

よしえ‐やし‥ヱ‥

〔副〕

(ヤもシも間投助詞)「よし」「よしゑ」を強めたもの。たとい。かりに。万葉集2「―浦はなくとも」

⇒よし‐え【縦しゑ】

よしお【吉雄】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】

よ‐じお【夜潮】‥ジホ

夜の海水。謡曲、松風「月の―を汲んで」

よしおか【吉岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】

⇒よしおか‐ぞめ【吉岡染】

⇒よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】

⇒よしおか‐やよい【吉岡弥生】

⇒よしおか‐りゅう【吉岡流】

よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】‥ヲカ‥バフ

室町後期、京都の兵法家。吉岡流剣法の祖。名は直元。祇園藤次について剣術を修め、よく小剣を用い、足利将軍家の師範。その子孫も兵法師範として名声があり、直綱・直重らは宮本武蔵と闘ったという。のち染織家となったと伝える。生没年未詳。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐ぞめ【吉岡染】‥ヲカ‥

(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】‥ヲカ‥

陸上競技選手。島根県生れ。1932年ロサンゼルス‐オリンピック大会の100メートル競走で6位となり、日本人初の入賞を果たす。「暁の超特急」と称された。(1909〜1984)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐やよい【吉岡弥生】‥ヲカヤヨヒ

医師。日本女医界の先達。静岡県生れ。済生学舎卒。東京女医学校・至誠病院を創設。東京女子医大学頭。(1871〜1959)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐りゅう【吉岡流】‥ヲカリウ

①(→)憲法けんぼう流に同じ。

②宇都宮の吉岡宮内左衛門を祖とする柔術の一流派と伝えられるもの。

⇒よしおか【吉岡】

よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】‥ヲカウギウ

江戸中期の蘭学者・蘭方医。名は永章。通称、幸左衛門・幸作。耕牛は号。長崎の人。オランダ通詞。蘭方の吉雄流の開祖。「解体新書」の序文を書く。(1724〜1800)

⇒よしお【吉雄】

よじ‐おざし【魥】ヨヂヲザシ

竹串たけぐしに刺した魚。おざし。〈倭名類聚鈔16〉

よし‐か

[一]〔副〕

とは言うものの。それよりは。むしろ。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「夏白無垢がいることか、参らしやれといふもあり、―おかしやんせ」

[二]〔感〕

念を押していう言葉。いいかね。鯛の味噌津「それはとんだ高いから片身買はう。そんなら五百だが―」

よし‐かかり【由懸り】

風情。二曲三体人形図「幽玄嬋妍たる―の出所」

よし‐がき【葦垣】

杉丸太を立て、竹の胴縁の上に葦簀よしずを張り、竹を押縁として縄で結び固めた垣。あしがき。

よし‐がこい【葦囲い】‥ガコヒ

葦簀よしずでかこうこと。また、そのもの。

よし‐がも【葦鴨】

カモの一種。中形の美しいカモで、雄の頭上は紫黒色。背は白黒の細かい斑で、翼は主に灰色、翼鏡は金属光沢のある緑色。最も内側の風切羽は長く、鎌状で、金緑色と白の縞がある。アジア北東部で繁殖し、冬季、本州以南に渡来。ミノガモ。ミノヨシ。

よしがも(雄)

⇒よしい【吉井】

よし‐うえ【葭植】‥ウヱ

(千葉県君津地方で)田植初めの行事。苗の、ヨシのような健やかな成長を祈念するもの。よしぞうり。

ヨジウム【jodium オランダ】

沃素ようそ。ヨード。〈舎密開宗〉

⇒ヨジウム‐チンキ

ヨジウム‐チンキ

⇒ヨード‐チンキ

⇒ヨジウム【jodium オランダ】

よし‐え【縦しゑ】‥ヱ

〔副〕

(ヱは間投助詞)(→)「よしや」に同じ。万葉集11「わが持てる心は―君が随意まにまに」

⇒よしえ‐やし

よしえ【吉江】

姓氏の一つ。

⇒よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

仏文学者・評論家。初め孤雁と号。長野県生れ。早大教授。「世界文芸大辞典」を編集。著「南欧の空」「仏蘭西古典劇研究」など。(1880〜1940)

⇒よしえ【吉江】

よしえ‐やし‥ヱ‥

〔副〕

(ヤもシも間投助詞)「よし」「よしゑ」を強めたもの。たとい。かりに。万葉集2「―浦はなくとも」

⇒よし‐え【縦しゑ】

よしお【吉雄】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】

よ‐じお【夜潮】‥ジホ

夜の海水。謡曲、松風「月の―を汲んで」

よしおか【吉岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】

⇒よしおか‐ぞめ【吉岡染】

⇒よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】

⇒よしおか‐やよい【吉岡弥生】

⇒よしおか‐りゅう【吉岡流】

よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】‥ヲカ‥バフ

室町後期、京都の兵法家。吉岡流剣法の祖。名は直元。祇園藤次について剣術を修め、よく小剣を用い、足利将軍家の師範。その子孫も兵法師範として名声があり、直綱・直重らは宮本武蔵と闘ったという。のち染織家となったと伝える。生没年未詳。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐ぞめ【吉岡染】‥ヲカ‥

(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】‥ヲカ‥

陸上競技選手。島根県生れ。1932年ロサンゼルス‐オリンピック大会の100メートル競走で6位となり、日本人初の入賞を果たす。「暁の超特急」と称された。(1909〜1984)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐やよい【吉岡弥生】‥ヲカヤヨヒ

医師。日本女医界の先達。静岡県生れ。済生学舎卒。東京女医学校・至誠病院を創設。東京女子医大学頭。(1871〜1959)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐りゅう【吉岡流】‥ヲカリウ

①(→)憲法けんぼう流に同じ。

②宇都宮の吉岡宮内左衛門を祖とする柔術の一流派と伝えられるもの。

⇒よしおか【吉岡】

よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】‥ヲカウギウ

江戸中期の蘭学者・蘭方医。名は永章。通称、幸左衛門・幸作。耕牛は号。長崎の人。オランダ通詞。蘭方の吉雄流の開祖。「解体新書」の序文を書く。(1724〜1800)

⇒よしお【吉雄】

よじ‐おざし【魥】ヨヂヲザシ

竹串たけぐしに刺した魚。おざし。〈倭名類聚鈔16〉

よし‐か

[一]〔副〕

とは言うものの。それよりは。むしろ。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「夏白無垢がいることか、参らしやれといふもあり、―おかしやんせ」

[二]〔感〕

念を押していう言葉。いいかね。鯛の味噌津「それはとんだ高いから片身買はう。そんなら五百だが―」

よし‐かかり【由懸り】

風情。二曲三体人形図「幽玄嬋妍たる―の出所」

よし‐がき【葦垣】

杉丸太を立て、竹の胴縁の上に葦簀よしずを張り、竹を押縁として縄で結び固めた垣。あしがき。

よし‐がこい【葦囲い】‥ガコヒ

葦簀よしずでかこうこと。また、そのもの。

よし‐がも【葦鴨】

カモの一種。中形の美しいカモで、雄の頭上は紫黒色。背は白黒の細かい斑で、翼は主に灰色、翼鏡は金属光沢のある緑色。最も内側の風切羽は長く、鎌状で、金緑色と白の縞がある。アジア北東部で繁殖し、冬季、本州以南に渡来。ミノガモ。ミノヨシ。

よしがも(雄)

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

よしかわ【吉川】‥カハ

埼玉県南東部、江戸川と中川に挟まれた沖積低地にある市。近世、早場米の産地。近年は宅地化と工場の進出が顕著。人口6万。

よしかわ【吉川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒よしかわ‐えいじ【吉川英治】

⇒よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】

⇒よしかわ‐これたる【吉川惟足】

⇒よしかわ‐しんとう【吉川神道】

よしかわ‐えいじ【吉川英治】‥カハ‥ヂ

小説家。本名、英次ひでつぐ。神奈川県生れ。小学校中退後、種々の職業に従事。物語の魅力と求道精神とで多くの読者を集めた。作「鳴門秘帖」「宮本武蔵」「新・平家物語」など。文化勲章。(1892〜1962)

吉川英治

撮影:田村 茂

よしかわ【吉川】‥カハ

埼玉県南東部、江戸川と中川に挟まれた沖積低地にある市。近世、早場米の産地。近年は宅地化と工場の進出が顕著。人口6万。

よしかわ【吉川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒よしかわ‐えいじ【吉川英治】

⇒よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】

⇒よしかわ‐これたる【吉川惟足】

⇒よしかわ‐しんとう【吉川神道】

よしかわ‐えいじ【吉川英治】‥カハ‥ヂ

小説家。本名、英次ひでつぐ。神奈川県生れ。小学校中退後、種々の職業に従事。物語の魅力と求道精神とで多くの読者を集めた。作「鳴門秘帖」「宮本武蔵」「新・平家物語」など。文化勲章。(1892〜1962)

吉川英治

撮影:田村 茂

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】‥カハカウ‥ラウ

中国文学者。兵庫県生れ。京大教授。中国古典文学研究に優れた独特の業績をあげる。著「元雑劇研究」「詩経国風」「杜甫私記」など。(1904〜1980)

吉川幸次郎

撮影:田沼武能

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】‥カハカウ‥ラウ

中国文学者。兵庫県生れ。京大教授。中国古典文学研究に優れた独特の業績をあげる。著「元雑劇研究」「詩経国風」「杜甫私記」など。(1904〜1980)

吉川幸次郎

撮影:田沼武能

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐これたる【吉川惟足】‥カハ‥

⇒きっかわこれたる。

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐しんとう【吉川神道】‥カハ‥タウ

江戸初期、吉川惟足きっかわこれたるの唱えた神道。吉田神道の仏教的色彩を除き宋儒の説を加味した。理論一点ばりの儒者の神道でなく、宗教的な要素を有する。理学神道。

⇒よしかわ【吉川】

よ‐じき【余食】

余分の食物。食べ残しの食物。

よしき‐がわ【宜寸川】‥ガハ

①奈良市にある川。春日山に発源し東大寺をめぐり佐保川に入る小流。

②和歌で、「よし」を導く序詞。万葉集12「吾妹子わぎもこに衣春日の―縁よしもあらぬか妹が目を見む」

よし‐きた

他に対して直ちに応諾する時の語。

よし‐きり【葦切・葦雀】

①スズメ目ウグイス科の鳥の一群。約25種いるが、日本では主にオオヨシキリ・コヨシキリの2種。オオヨシキリはウグイスに似て大形。背面は淡褐色で、黄白色の不明瞭な眉斑があり、下面は黄白色。葦原にすみ、鳴き声が「ぎょぎょし」と聞こえるので俳人は行々子ぎょうぎょうしという。東アジアに分布。コヨシキリはオオヨシキリに類似するが、やや小さい。水辺から離れた葦原や高原に多い。東アジアに分布。両種ともに夏鳥で、冬は南方に渡る。葦原雀。〈[季]夏〉

おおよしきり

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐これたる【吉川惟足】‥カハ‥

⇒きっかわこれたる。

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐しんとう【吉川神道】‥カハ‥タウ

江戸初期、吉川惟足きっかわこれたるの唱えた神道。吉田神道の仏教的色彩を除き宋儒の説を加味した。理論一点ばりの儒者の神道でなく、宗教的な要素を有する。理学神道。

⇒よしかわ【吉川】

よ‐じき【余食】

余分の食物。食べ残しの食物。

よしき‐がわ【宜寸川】‥ガハ

①奈良市にある川。春日山に発源し東大寺をめぐり佐保川に入る小流。

②和歌で、「よし」を導く序詞。万葉集12「吾妹子わぎもこに衣春日の―縁よしもあらぬか妹が目を見む」

よし‐きた

他に対して直ちに応諾する時の語。

よし‐きり【葦切・葦雀】

①スズメ目ウグイス科の鳥の一群。約25種いるが、日本では主にオオヨシキリ・コヨシキリの2種。オオヨシキリはウグイスに似て大形。背面は淡褐色で、黄白色の不明瞭な眉斑があり、下面は黄白色。葦原にすみ、鳴き声が「ぎょぎょし」と聞こえるので俳人は行々子ぎょうぎょうしという。東アジアに分布。コヨシキリはオオヨシキリに類似するが、やや小さい。水辺から離れた葦原や高原に多い。東アジアに分布。両種ともに夏鳥で、冬は南方に渡る。葦原雀。〈[季]夏〉

おおよしきり

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

よしきり‐ざめ【葦切鮫】

メジロザメ科の海産の軟骨魚。全長4メートルに達する。体は細長く、青緑色で、胸びれが長い。主な餌はイカなど小動物だが、他のサメや海鳥も食べ、人にも危険。熱帯・温帯の外洋に多い。肉は練り製品、鰭ひれはいわゆる「ふかひれ」として食用。

⇒よし‐きり【葦切・葦雀】

よじく・る【捩くる】ヨヂクル

[一]〔他五〕

ひねりまわす。よじる。

[二]〔自下二〕

⇒よじくれる(下一)

よじく・れる【捩くれる】ヨヂクレル

〔自下一〕[文]よぢく・る(下二)

ねじれる。くねりまがる。

よ‐じげん【四次元】

次元が四つあること。特に、空間の3次元に時間の1次元を加えたものをいう。→時空じくう世界

よし‐ご【葦子・葭子】

葦の若芽。あしづの。

⇒よしご‐ぶえ【葦子笛】

よし‐ごい【葦五位】‥ヰ

サギの一種。小形で、大きさはゴイサギの半分ぐらい。背面は大体黄褐色、頭部は黒く、風切羽と尾羽は灰黒色。下面は大体淡黄褐色。日本のほか東アジアに分布。アシ・マコモなどの叢にすみ、敵が近づけば、頸をのばし嘴くちばしを直立させ、アシなどに姿をまぎれさせる習性がある。アシゴイ。ボンノウサギ。

よ‐しごと【夜仕事】

夜の仕事。よなべ。〈[季]秋〉

よしこの‐ぶし【よしこの節】

江戸時代の流行歌。潮来いたこ節の変化したものとされ、囃子詞はやしことばを「よしこのよしこの」といったからいう。内容・形式は都々逸どどいつと同系統で、文政(1818〜1830)の頃から三都に行われ、上方では明治時代まで唄われた。

よしご‐ぶえ【葦子笛】

葦子でつくった笛。

⇒よし‐ご【葦子・葭子】

よしさき‐ごぼう【吉崎御坊】‥バウ

越前国吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)に創建された本願寺の別院。1471年(文明3)蓮如が建立し北陸化導の根拠地となった。のち破却され、江戸中期、山麓に東西両本願寺の別院がそれぞれ開かれた。

よしざわ【吉沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】

⇒よしざわ‐よしのり【吉沢義則】

よしざわ【芳沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】

よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】‥ザハ‥

歌舞伎俳優。5代まで。初代は紀伊の人。京坂で若衆方となり立役もつとめたが、のち元禄期の代表的女形となった。「あやめ草」はその芸談集。(1673〜1729)

⇒よしざわ【芳沢】

よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】‥ザハ‥ゲウ

(2世)江戸後期の箏曲家。尾張の人。初世の子。名は審一。古川勾当花の一から検校となり、のち2世吉沢と改姓。京都の光崎検校に私淑し、新調弦による新形式の箏組歌を工夫。「千鳥の曲」などの古今組こきんぐみ5曲、「新雪月花」などの新古今組4曲を作曲。地歌・箏曲・胡弓曲の作曲・編曲も多い。(1801〜1872一説に1808〜1872)

⇒よしざわ【吉沢】

よしざわ‐よしのり【吉沢義則】‥ザハ‥

国語・国文学者。名古屋生れ。京大教授。平安文学を専攻。かな書道をよくし、短歌では「帚木ははきぎ」を主宰。著「対校源氏物語新釈」「国語史概説」など。(1876〜1954)

⇒よしざわ【吉沢】

よししげ【慶滋】

姓氏の一つ。

⇒よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

平安中期の文人。本姓、賀茂。大内記だいないき兼近江掾おうみのじょう。菅原文時に師事し、文筆に秀でた。のち出家し、法号を寂心と称。著「日本往生極楽記」「池亭記」など。( 〜1002)

→文献資料[日本往生極楽記]

⇒よししげ【慶滋】

よじ‐じゅくご【四字熟語】

漢字4字で構成される成句や熟語。

よ‐じしょう【余事象】‥シヤウ

〔数〕事象Aが起こらないという事象A′をAの余事象という。p(A),p(A′)をそれぞれの確率とすればp(A)+p(A′)=1

よし‐ず【葦簀・葭簀】

葦を編んで作った簀。日除けなどに用いる。よしすだれ。〈[季]夏〉

⇒よしず‐がこい【葦簀囲い】

⇒よしず‐ばり【葦簀張り】

よしず‐がこい【葦簀囲い】‥ガコヒ

(→)「よしずばり」に同じ。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしず‐ばり【葦簀張り】

よしずで囲うこと。また、よしずで囲ってある小屋。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしずみ【吉住】

長唄唄方の芸姓。初世小三郎(1699〜1753)は住吉神社の神官の出身といい、「住吉」を逆にして吉住と名乗ったと伝える。4世小三郎、後の慈恭じきょう(1876〜1972)は三味線方の2世稀音家きねや浄観と長唄研精会を結成、純音楽化につとめた。

吉住(四世)

撮影:田村 茂

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

よしきり‐ざめ【葦切鮫】

メジロザメ科の海産の軟骨魚。全長4メートルに達する。体は細長く、青緑色で、胸びれが長い。主な餌はイカなど小動物だが、他のサメや海鳥も食べ、人にも危険。熱帯・温帯の外洋に多い。肉は練り製品、鰭ひれはいわゆる「ふかひれ」として食用。

⇒よし‐きり【葦切・葦雀】

よじく・る【捩くる】ヨヂクル

[一]〔他五〕

ひねりまわす。よじる。

[二]〔自下二〕

⇒よじくれる(下一)

よじく・れる【捩くれる】ヨヂクレル

〔自下一〕[文]よぢく・る(下二)

ねじれる。くねりまがる。

よ‐じげん【四次元】

次元が四つあること。特に、空間の3次元に時間の1次元を加えたものをいう。→時空じくう世界

よし‐ご【葦子・葭子】

葦の若芽。あしづの。

⇒よしご‐ぶえ【葦子笛】

よし‐ごい【葦五位】‥ヰ

サギの一種。小形で、大きさはゴイサギの半分ぐらい。背面は大体黄褐色、頭部は黒く、風切羽と尾羽は灰黒色。下面は大体淡黄褐色。日本のほか東アジアに分布。アシ・マコモなどの叢にすみ、敵が近づけば、頸をのばし嘴くちばしを直立させ、アシなどに姿をまぎれさせる習性がある。アシゴイ。ボンノウサギ。

よ‐しごと【夜仕事】

夜の仕事。よなべ。〈[季]秋〉

よしこの‐ぶし【よしこの節】

江戸時代の流行歌。潮来いたこ節の変化したものとされ、囃子詞はやしことばを「よしこのよしこの」といったからいう。内容・形式は都々逸どどいつと同系統で、文政(1818〜1830)の頃から三都に行われ、上方では明治時代まで唄われた。

よしご‐ぶえ【葦子笛】

葦子でつくった笛。

⇒よし‐ご【葦子・葭子】

よしさき‐ごぼう【吉崎御坊】‥バウ

越前国吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)に創建された本願寺の別院。1471年(文明3)蓮如が建立し北陸化導の根拠地となった。のち破却され、江戸中期、山麓に東西両本願寺の別院がそれぞれ開かれた。

よしざわ【吉沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】

⇒よしざわ‐よしのり【吉沢義則】

よしざわ【芳沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】

よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】‥ザハ‥

歌舞伎俳優。5代まで。初代は紀伊の人。京坂で若衆方となり立役もつとめたが、のち元禄期の代表的女形となった。「あやめ草」はその芸談集。(1673〜1729)

⇒よしざわ【芳沢】

よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】‥ザハ‥ゲウ

(2世)江戸後期の箏曲家。尾張の人。初世の子。名は審一。古川勾当花の一から検校となり、のち2世吉沢と改姓。京都の光崎検校に私淑し、新調弦による新形式の箏組歌を工夫。「千鳥の曲」などの古今組こきんぐみ5曲、「新雪月花」などの新古今組4曲を作曲。地歌・箏曲・胡弓曲の作曲・編曲も多い。(1801〜1872一説に1808〜1872)

⇒よしざわ【吉沢】

よしざわ‐よしのり【吉沢義則】‥ザハ‥

国語・国文学者。名古屋生れ。京大教授。平安文学を専攻。かな書道をよくし、短歌では「帚木ははきぎ」を主宰。著「対校源氏物語新釈」「国語史概説」など。(1876〜1954)

⇒よしざわ【吉沢】

よししげ【慶滋】

姓氏の一つ。

⇒よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

平安中期の文人。本姓、賀茂。大内記だいないき兼近江掾おうみのじょう。菅原文時に師事し、文筆に秀でた。のち出家し、法号を寂心と称。著「日本往生極楽記」「池亭記」など。( 〜1002)

→文献資料[日本往生極楽記]

⇒よししげ【慶滋】

よじ‐じゅくご【四字熟語】

漢字4字で構成される成句や熟語。

よ‐じしょう【余事象】‥シヤウ

〔数〕事象Aが起こらないという事象A′をAの余事象という。p(A),p(A′)をそれぞれの確率とすればp(A)+p(A′)=1

よし‐ず【葦簀・葭簀】

葦を編んで作った簀。日除けなどに用いる。よしすだれ。〈[季]夏〉

⇒よしず‐がこい【葦簀囲い】

⇒よしず‐ばり【葦簀張り】

よしず‐がこい【葦簀囲い】‥ガコヒ

(→)「よしずばり」に同じ。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしず‐ばり【葦簀張り】

よしずで囲うこと。また、よしずで囲ってある小屋。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしずみ【吉住】

長唄唄方の芸姓。初世小三郎(1699〜1753)は住吉神社の神官の出身といい、「住吉」を逆にして吉住と名乗ったと伝える。4世小三郎、後の慈恭じきょう(1876〜1972)は三味線方の2世稀音家きねや浄観と長唄研精会を結成、純音楽化につとめた。

吉住(四世)

撮影:田村 茂

よしだ【吉田】

東海道五十三次の宿場。もと吉田藩7万石の城下町。1869年(明治2)豊橋と改称。浄瑠璃、伊賀越道中双六「道中筋は参州の―で逢たと人の噂」

よしだ【吉田】

姓氏の一つ。

⇒よしだ‐いそや【吉田五十八】

⇒よしだ‐えいざ【吉田栄三】

⇒よしだ‐おいかぜ【吉田追風】

⇒よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

⇒よしだ‐けんいち【吉田健一】

⇒よしだ‐けんこう【吉田兼好】

⇒よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】

⇒よしだ‐さだふさ【吉田定房】

⇒よしだ‐しげる【吉田茂】

⇒よしだ‐しょういん【吉田松陰】

⇒よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

⇒よしだ‐しんとう【吉田神道】

⇒よしだ‐とうご【吉田東伍】

⇒よしだ‐とうよう【吉田東洋】

⇒よしだ‐とみぞう【吉田富三】

⇒よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

⇒よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

⇒よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】

⇒よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】

⇒よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】

⇒よしだ‐みつよし【吉田光由】

⇒よしだ‐りゅう【吉田流】

よしだ‐いそや【吉田五十八】

建築家。東京生れ。東京芸大教授。数寄屋建築に独自の様式をみせる。代表作に歌舞伎座・日本芸術院会館・吉田茂邸などがある。文化勲章。(1894〜1974)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐えいざ【吉田栄三】

(初代)人形遣い。本名、柳本栄次郎。大阪生れ。1883年(明治16)12歳で初舞台を踏み、98年文楽座へ移り、1927年人形の座頭ざがしらとなる。立役たちやく遣いの名人。(1872〜1945)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐おいかぜ【吉田追風】‥オヒ‥

相撲故実の家元。元禄(1688〜1704)時代、京都の勧進相撲で行司をつとめる。1791年(寛政3)の上覧相撲以後、相撲司家と称して代々相撲界を支配。1951年大日本相撲協会に横綱任命権を移譲するまで横綱免許を独占。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

室町後期の神道家。吉田神道の創唱者。本姓、卜部うらべ。吉田神社の祠官。足利義政の夫人日野富子に接近、洛東神楽岡に斎いつき場所・八神殿を設けて神祇長上と称し、宗源宣旨によって全国の神職をその支配下に置こうとした。著「唯一神道名法要集」など。(1435〜1511)

⇒よしだ【吉田】

よし‐たけ【葦竹・葭竹】

〔植〕ダンチクの別称。

よしたけたかぎ‐いせき【吉武高木遺跡】‥ヰ‥

福岡市西区にある弥生時代の大規模な墓地を中心とする遺跡。弥生前期末から中期後半の甕棺かめかん墓・木棺墓・土壙どこう墓などが発見され、副葬品も多数出土。

よしだ‐けんいち【吉田健一】

評論家・小説家。東京生れ。茂の長男。ケンブリッジ大中退。表現の重要性を唱えて日本近代文学を批判。評論「ヨオロツパの世紀末」、小説「瓦礫の中」など。(1912〜1977)

吉田健一

撮影:田沼武能

よしだ【吉田】

東海道五十三次の宿場。もと吉田藩7万石の城下町。1869年(明治2)豊橋と改称。浄瑠璃、伊賀越道中双六「道中筋は参州の―で逢たと人の噂」

よしだ【吉田】

姓氏の一つ。

⇒よしだ‐いそや【吉田五十八】

⇒よしだ‐えいざ【吉田栄三】

⇒よしだ‐おいかぜ【吉田追風】

⇒よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

⇒よしだ‐けんいち【吉田健一】

⇒よしだ‐けんこう【吉田兼好】

⇒よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】

⇒よしだ‐さだふさ【吉田定房】

⇒よしだ‐しげる【吉田茂】

⇒よしだ‐しょういん【吉田松陰】

⇒よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

⇒よしだ‐しんとう【吉田神道】

⇒よしだ‐とうご【吉田東伍】

⇒よしだ‐とうよう【吉田東洋】

⇒よしだ‐とみぞう【吉田富三】

⇒よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

⇒よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

⇒よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】

⇒よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】

⇒よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】

⇒よしだ‐みつよし【吉田光由】

⇒よしだ‐りゅう【吉田流】

よしだ‐いそや【吉田五十八】

建築家。東京生れ。東京芸大教授。数寄屋建築に独自の様式をみせる。代表作に歌舞伎座・日本芸術院会館・吉田茂邸などがある。文化勲章。(1894〜1974)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐えいざ【吉田栄三】

(初代)人形遣い。本名、柳本栄次郎。大阪生れ。1883年(明治16)12歳で初舞台を踏み、98年文楽座へ移り、1927年人形の座頭ざがしらとなる。立役たちやく遣いの名人。(1872〜1945)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐おいかぜ【吉田追風】‥オヒ‥

相撲故実の家元。元禄(1688〜1704)時代、京都の勧進相撲で行司をつとめる。1791年(寛政3)の上覧相撲以後、相撲司家と称して代々相撲界を支配。1951年大日本相撲協会に横綱任命権を移譲するまで横綱免許を独占。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

室町後期の神道家。吉田神道の創唱者。本姓、卜部うらべ。吉田神社の祠官。足利義政の夫人日野富子に接近、洛東神楽岡に斎いつき場所・八神殿を設けて神祇長上と称し、宗源宣旨によって全国の神職をその支配下に置こうとした。著「唯一神道名法要集」など。(1435〜1511)

⇒よしだ【吉田】

よし‐たけ【葦竹・葭竹】

〔植〕ダンチクの別称。

よしたけたかぎ‐いせき【吉武高木遺跡】‥ヰ‥

福岡市西区にある弥生時代の大規模な墓地を中心とする遺跡。弥生前期末から中期後半の甕棺かめかん墓・木棺墓・土壙どこう墓などが発見され、副葬品も多数出土。

よしだ‐けんいち【吉田健一】

評論家・小説家。東京生れ。茂の長男。ケンブリッジ大中退。表現の重要性を唱えて日本近代文学を批判。評論「ヨオロツパの世紀末」、小説「瓦礫の中」など。(1912〜1977)

吉田健一

撮影:田沼武能

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐けんこう【吉田兼好】‥カウ

⇒けんこう(兼好)。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】‥ラウ

小説家・劇作家・随筆家。本名、源次郎。佐賀県生れ。早大卒。作「島の秋」「清作の妻」「小鳥の来る日」など。(1886〜1956)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐さだふさ【吉田定房】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇の討幕の議に参画したが情報を鎌倉幕府に通じた。しかし建武政権にはまた登用されて内大臣・民部卿。足利尊氏の叛後、一時京都にとどまったらしいが、やがて吉野に走る。日記「吉槐記」。(1274〜1338)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しげる【吉田茂】

外交官・政治家。東京生れ。東大卒。奉天総領事・外務次官・駐英大使などを歴任。第二次大戦後、外相。1946年日本自由党総裁、次いで首相。48〜54年連続して首相となり、戦後政治の基本路線を定め、親米政策を推進。51年サン‐フランシスコ講和条約に調印。(1878〜1967)

吉田茂

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐けんこう【吉田兼好】‥カウ

⇒けんこう(兼好)。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】‥ラウ

小説家・劇作家・随筆家。本名、源次郎。佐賀県生れ。早大卒。作「島の秋」「清作の妻」「小鳥の来る日」など。(1886〜1956)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐さだふさ【吉田定房】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇の討幕の議に参画したが情報を鎌倉幕府に通じた。しかし建武政権にはまた登用されて内大臣・民部卿。足利尊氏の叛後、一時京都にとどまったらしいが、やがて吉野に走る。日記「吉槐記」。(1274〜1338)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しげる【吉田茂】

外交官・政治家。東京生れ。東大卒。奉天総領事・外務次官・駐英大使などを歴任。第二次大戦後、外相。1946年日本自由党総裁、次いで首相。48〜54年連続して首相となり、戦後政治の基本路線を定め、親米政策を推進。51年サン‐フランシスコ講和条約に調印。(1878〜1967)

吉田茂

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しょういん【吉田松陰】

幕末の志士。長州藩士。杉百合之助の次男。名は矩方のりかた、字は義卿、通称、寅次郎。別号、二十一回猛士。兵学に通じ、江戸に出て佐久間象山に洋学を学んだ。常に海外事情に注意し、1854年(安政1)米艦渡来の際に下田で密航を企てて投獄。のち萩の松下村塾しょうかそんじゅくで幕末・明治期の指導者を教育。安政の大獄に連座し、江戸で刑死。著「西遊日記」「講孟余話」「留魂録」など。(1830〜1859)

→著作:『講孟余話』

→著作:『吉田松陰書簡』

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

京都市左京区吉田神楽岡町にある元官幣中社。奈良の春日神社を藤原氏が勧請かんじょうしたもの。吉田神道の本拠地となり、大元宮が設けられた。二十二社の一つ。

吉田神社

撮影:的場 啓

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しょういん【吉田松陰】

幕末の志士。長州藩士。杉百合之助の次男。名は矩方のりかた、字は義卿、通称、寅次郎。別号、二十一回猛士。兵学に通じ、江戸に出て佐久間象山に洋学を学んだ。常に海外事情に注意し、1854年(安政1)米艦渡来の際に下田で密航を企てて投獄。のち萩の松下村塾しょうかそんじゅくで幕末・明治期の指導者を教育。安政の大獄に連座し、江戸で刑死。著「西遊日記」「講孟余話」「留魂録」など。(1830〜1859)

→著作:『講孟余話』

→著作:『吉田松陰書簡』

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

京都市左京区吉田神楽岡町にある元官幣中社。奈良の春日神社を藤原氏が勧請かんじょうしたもの。吉田神道の本拠地となり、大元宮が設けられた。二十二社の一つ。

吉田神社

撮影:的場 啓

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しんとう【吉田神道】‥タウ

神道の一派。室町後期に京都吉田神社の祠官吉田兼倶かねともが唱道、仏教・儒教・道教などを融合し、日本固有の神道を主張。天照大神あまてらすおおみかみ・天児屋根命あまのこやねのみことから直伝・相承した絶対的本質的な神道の意から、唯一宗源神道・唯一神道・元本宗源神道などともいう。卜部うらべ神道。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ちょう【吉田町】‥チヤウ

江戸本所の岡場所。夜鷹の巣窟としても知られた。

よしだ‐とうご【吉田東伍】

歴史地理学者。越後生れ。筆名、落後生。独学で学者となり、早大教授。編著「大日本地名辞書」「倒叙日本史」「世阿弥十六部集」など。(1864〜1918)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とうよう【吉田東洋】‥ヤウ

幕末の高知藩士。名は正秋。1853年(嘉永6)藩主山内豊信(容堂)に登用されて藩政改革を推進。一時蟄居。藩政復帰後は中堅家臣層から成る「新おこぜ組」を基盤に上士層の守旧派、下士層の勤王党と対立。城からの帰途、勤王党員に暗殺される。(1816〜1862)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とみぞう【吉田富三】‥ザウ

病理学者。福島県生れ。東北大・東大教授。癌研究会癌研究所所長。アゾ色素による実験的肝癌、吉田肉腫の発見など、癌研究に貢献。文化勲章。(1903〜1973)

吉田富三

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しんとう【吉田神道】‥タウ

神道の一派。室町後期に京都吉田神社の祠官吉田兼倶かねともが唱道、仏教・儒教・道教などを融合し、日本固有の神道を主張。天照大神あまてらすおおみかみ・天児屋根命あまのこやねのみことから直伝・相承した絶対的本質的な神道の意から、唯一宗源神道・唯一神道・元本宗源神道などともいう。卜部うらべ神道。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ちょう【吉田町】‥チヤウ

江戸本所の岡場所。夜鷹の巣窟としても知られた。

よしだ‐とうご【吉田東伍】

歴史地理学者。越後生れ。筆名、落後生。独学で学者となり、早大教授。編著「大日本地名辞書」「倒叙日本史」「世阿弥十六部集」など。(1864〜1918)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とうよう【吉田東洋】‥ヤウ

幕末の高知藩士。名は正秋。1853年(嘉永6)藩主山内豊信(容堂)に登用されて藩政改革を推進。一時蟄居。藩政復帰後は中堅家臣層から成る「新おこぜ組」を基盤に上士層の守旧派、下士層の勤王党と対立。城からの帰途、勤王党員に暗殺される。(1816〜1862)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とみぞう【吉田富三】‥ザウ

病理学者。福島県生れ。東北大・東大教授。癌研究会癌研究所所長。アゾ色素による実験的肝癌、吉田肉腫の発見など、癌研究に貢献。文化勲章。(1903〜1973)

吉田富三

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

(2代)浪曲家。本名、広橋宏吉。奈良県生れ。浪花節台頭期に活躍。優美な節調の「義士伝」で人気を得た。(1880〜1967)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

吉田富三がシロネズミに発見した肉腫。腹水腫瘍の一種で、細胞が個々に遊離した状態で増殖し、他の個体に移植可能。腫瘍細胞の研究に広く利用。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】‥ヱ

江戸前期の浮世絵師。京都の人。貞享頃上方随一の挿絵・絵本画家として活躍。代表作に西鶴作の「好色一代女」「日本永代蔵」の挿絵など。( 〜1693頃)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】‥ラウ

(3代)人形遣い。本名、河村巳之助。大阪生れ。女形遣いの名人。1956年難波掾を受贈。著「文五郎芸談」。(1869〜1962)

吉田文五郎(1)

撮影:田村 茂

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

(2代)浪曲家。本名、広橋宏吉。奈良県生れ。浪花節台頭期に活躍。優美な節調の「義士伝」で人気を得た。(1880〜1967)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

吉田富三がシロネズミに発見した肉腫。腹水腫瘍の一種で、細胞が個々に遊離した状態で増殖し、他の個体に移植可能。腫瘍細胞の研究に広く利用。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】‥ヱ

江戸前期の浮世絵師。京都の人。貞享頃上方随一の挿絵・絵本画家として活躍。代表作に西鶴作の「好色一代女」「日本永代蔵」の挿絵など。( 〜1693頃)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】‥ラウ

(3代)人形遣い。本名、河村巳之助。大阪生れ。女形遣いの名人。1956年難波掾を受贈。著「文五郎芸談」。(1869〜1962)

吉田文五郎(1)

撮影:田村 茂

吉田文五郎(2)

撮影:石井幸之助

吉田文五郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】‥ラウ

人形遣い。

①(初代)大坂生れ。三人遣いなど新しい技法の導入、演出の工夫などで、竹本座に全盛期をもたらした。作者名、吉田冠子。( 〜1760)

②(2代)大坂生れ。初代の子。1761年(宝暦11)襲名。江戸にも下り諸座で活動した。(1732〜1790)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐みつよし【吉田光由】

江戸初期の和算家。山城嵯峨の人。「算法統宗」の文義を翻案して「塵劫記じんこうき」を著した。(1598〜1672)→塵劫記。

⇒よしだ【吉田】

よしだや【吉田屋】

浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」上の巻、吉田屋の段のこと。→廓文章くるわぶんしょう

→文献資料[夕霧阿波鳴渡]

よしだ‐やま【吉田山】

京都市左京区南部の丘。西麓に京都大学・吉田神社がある。古くは神楽岡かぐらおかとも称した。標高103メートル。

吉田山

撮影:的場 啓

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】‥ラウ

人形遣い。

①(初代)大坂生れ。三人遣いなど新しい技法の導入、演出の工夫などで、竹本座に全盛期をもたらした。作者名、吉田冠子。( 〜1760)

②(2代)大坂生れ。初代の子。1761年(宝暦11)襲名。江戸にも下り諸座で活動した。(1732〜1790)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐みつよし【吉田光由】

江戸初期の和算家。山城嵯峨の人。「算法統宗」の文義を翻案して「塵劫記じんこうき」を著した。(1598〜1672)→塵劫記。

⇒よしだ【吉田】

よしだや【吉田屋】

浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」上の巻、吉田屋の段のこと。→廓文章くるわぶんしょう

→文献資料[夕霧阿波鳴渡]

よしだ‐やま【吉田山】

京都市左京区南部の丘。西麓に京都大学・吉田神社がある。古くは神楽岡かぐらおかとも称した。標高103メートル。

吉田山

撮影:的場 啓

よしだ‐りゅう【吉田流】‥リウ

弓術の一派。室町後期、近江の吉田上野介重賢が日置へき正次に師事して一派を興したものという。分派が多い。

⇒よしだ【吉田】

よ‐じつ【余日】

①余りの日。

②ひまな日。

③ほかの日。他日。残りの日。日葡辞書「ネンナイヨジッナクソロアイダ」

よし‐づ・く【由付く】

〔自四〕

わけがありそうである。また、由緒ありげである。趣がある。奥ゆかしい風情がある。大和物語「いと―・きてをかしくいますかりければ」

よしつねせんぼんざくら【義経千本桜】

浄瑠璃。並木千柳ほか合作の時代物。1747年(延享4)竹本座初演。義経伝説と平家没落の哀史とに取材。義経と静御前との愛に、平家の落人知盛・維盛・教経を主要人物としてあしらい、佐藤忠信をもからませる。歌舞伎にも入り、「渡海屋」「鮨屋すしや」「狐忠信」などの段は有名。

→文献資料[義経千本桜(鮓屋の段)]

よしつね‐ばかま【義経袴】

源義経が陣中で用いたという一種の袴。装束地しょうぞくじ・繻子しゅす・緞子どんすなどで仕立て、腰に白羽二重の紐をつけ、裾から1寸8分上がったところに細い紐を通して飾り、また、ひきしめ結ぶようにしたもの。

よし‐ど【葦戸・葭戸】

葦簀よしずを張った戸。夏、襖ふすま・障子などに代用。〈[季]夏〉

よ‐じと【夜尿】

寝小便。よばり。よつばり。日葡辞書「ヨジトヲスル、また、タルル」

よし‐な・い【由無い】

〔形〕[文]よしな・し(ク)

①理由がない。催馬楽、我が門を「―・しにとさむかうさむねる男」

②意義がない。益がない。つまらない。竹取物語「ようなきありきは―・かりけりとて、こずなりにけり」

③いわれがない。たわいない。くだらない。源氏物語若菜上「やんごとなきまづの人々おはすといふことは―・き事なり」

④手段がない。古今和歌集雑体「出でて行かむ人をとどめむ―・きに隣りの方に鼻もひぬかな」

⑤ゆかりがない。無関係である。枕草子25「あらぬ―・きものの名のりして来る」

⑥よくない。不都合である。よこしまである。男色大鑑「執心の書通千度なれども…取り上げざる恨みに―・き事を工たくみぬ」

よし‐なし【由無し】

理由がないさま。

⇒よしなし‐ごころ【由無し心】

⇒よしなし‐ごと【由無し言】

⇒よしなし‐ごと【由無し事】

⇒よしなし‐ぶみ【由無し文】

⇒よしなし‐もの【由無し物】

⇒よしなし‐ものがたり【由無し物語】

⇒よしなし‐わざ【由無し業】

よしなし‐ごころ【由無し心】

つまらぬおもい。たわいない心。更級日記「今は昔の―もくやしかりけりとのみ思ひ知りはて」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し言】

つまらぬもの言い。康資王母集「―いひたる人の返事に」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し事】

たわいもない事。益のない事柄。源氏物語行幸「―いと多かりや」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ぶみ【由無し文】

つまらぬ手紙。栄華物語衣珠「―うち書き」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐もの【由無し物】

つまらぬもの。無用のもの。宇治拾遺物語13「―と思ひたれども」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ものがたり【由無し物語】

つまらぬ物語。むだばなし。雑話。狭衣物語3「世の中の―など、お前にて申す人も侍らず」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐わざ【由無し業】

つまらぬしわざ。無益な行為。宇治拾遺物語10「―するといへど」

⇒よし‐なし【由無し】

よしな‐に

〔副〕

よいように。よろしく。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―いひやつて」。「―お伝え下さい」

よしの【吉野】

①奈良県南部の地名。吉野川流域の総称。大和国の一郡で、平安初期から修験道の根拠地。古来、桜の名所で南朝の史跡が多い。

②吉野織・吉野紙・吉野桜・吉野山などの略。

⇒よしの‐あんぐう【吉野行宮】

⇒よしの‐おり【吉野織】

⇒よしの‐がみ【吉野紙】

⇒よしの‐かみこ【吉野紙子】

⇒よしの‐がや【吉野榧】

⇒よしの‐がわ【吉野川】

⇒よしの‐ぐさ【吉野草】

⇒よしの‐くず【吉野葛】

⇒よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】

⇒よしの‐ごおり【吉野氷】

⇒よしの‐ざくら【吉野桜】

⇒よしの‐しずか【吉野静】

⇒よしの‐じだい【吉野時代】

⇒よしの‐しゅうい【吉野拾遺】

⇒よしの‐じんぐう【吉野神宮】

⇒よしの‐すぎ【吉野杉】

⇒よしの‐タバコ【吉野煙草】

⇒よしの‐ちょう【吉野朝】

⇒よしの‐ぬり【吉野塗】

⇒よしの‐の‐みや【吉野の宮】

⇒よしの‐びな【吉野雛】

⇒よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

⇒よしの‐もうで【吉野詣で】

⇒よしの‐やま【吉野山】

よしの【吉野】

姓氏の一つ。

⇒よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】

⇒よしの‐さくぞう【吉野作造】

よしの‐あんぐう【吉野行宮】

後醍醐天皇の吉野遷幸(1336年)から後村上天皇の賀名生あのう遷幸(48年)まで約13年間、吉野の金輪王寺きんりんのうじ(金峯山寺の別名)に置かれた皇居。

⇒よしの【吉野】

よしの‐おり【吉野織】

平織の地に任意の間隔で格子状真田組織を混ぜ、真田の交叉する部分は平組織とした織物。吉野御召・吉野縮ちぢみの類。

吉野織

よしだ‐りゅう【吉田流】‥リウ

弓術の一派。室町後期、近江の吉田上野介重賢が日置へき正次に師事して一派を興したものという。分派が多い。

⇒よしだ【吉田】

よ‐じつ【余日】

①余りの日。

②ひまな日。

③ほかの日。他日。残りの日。日葡辞書「ネンナイヨジッナクソロアイダ」

よし‐づ・く【由付く】

〔自四〕

わけがありそうである。また、由緒ありげである。趣がある。奥ゆかしい風情がある。大和物語「いと―・きてをかしくいますかりければ」

よしつねせんぼんざくら【義経千本桜】

浄瑠璃。並木千柳ほか合作の時代物。1747年(延享4)竹本座初演。義経伝説と平家没落の哀史とに取材。義経と静御前との愛に、平家の落人知盛・維盛・教経を主要人物としてあしらい、佐藤忠信をもからませる。歌舞伎にも入り、「渡海屋」「鮨屋すしや」「狐忠信」などの段は有名。

→文献資料[義経千本桜(鮓屋の段)]

よしつね‐ばかま【義経袴】

源義経が陣中で用いたという一種の袴。装束地しょうぞくじ・繻子しゅす・緞子どんすなどで仕立て、腰に白羽二重の紐をつけ、裾から1寸8分上がったところに細い紐を通して飾り、また、ひきしめ結ぶようにしたもの。

よし‐ど【葦戸・葭戸】

葦簀よしずを張った戸。夏、襖ふすま・障子などに代用。〈[季]夏〉

よ‐じと【夜尿】

寝小便。よばり。よつばり。日葡辞書「ヨジトヲスル、また、タルル」

よし‐な・い【由無い】

〔形〕[文]よしな・し(ク)

①理由がない。催馬楽、我が門を「―・しにとさむかうさむねる男」

②意義がない。益がない。つまらない。竹取物語「ようなきありきは―・かりけりとて、こずなりにけり」

③いわれがない。たわいない。くだらない。源氏物語若菜上「やんごとなきまづの人々おはすといふことは―・き事なり」

④手段がない。古今和歌集雑体「出でて行かむ人をとどめむ―・きに隣りの方に鼻もひぬかな」

⑤ゆかりがない。無関係である。枕草子25「あらぬ―・きものの名のりして来る」

⑥よくない。不都合である。よこしまである。男色大鑑「執心の書通千度なれども…取り上げざる恨みに―・き事を工たくみぬ」

よし‐なし【由無し】

理由がないさま。

⇒よしなし‐ごころ【由無し心】

⇒よしなし‐ごと【由無し言】

⇒よしなし‐ごと【由無し事】

⇒よしなし‐ぶみ【由無し文】

⇒よしなし‐もの【由無し物】

⇒よしなし‐ものがたり【由無し物語】

⇒よしなし‐わざ【由無し業】

よしなし‐ごころ【由無し心】

つまらぬおもい。たわいない心。更級日記「今は昔の―もくやしかりけりとのみ思ひ知りはて」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し言】

つまらぬもの言い。康資王母集「―いひたる人の返事に」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し事】

たわいもない事。益のない事柄。源氏物語行幸「―いと多かりや」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ぶみ【由無し文】

つまらぬ手紙。栄華物語衣珠「―うち書き」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐もの【由無し物】

つまらぬもの。無用のもの。宇治拾遺物語13「―と思ひたれども」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ものがたり【由無し物語】

つまらぬ物語。むだばなし。雑話。狭衣物語3「世の中の―など、お前にて申す人も侍らず」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐わざ【由無し業】

つまらぬしわざ。無益な行為。宇治拾遺物語10「―するといへど」

⇒よし‐なし【由無し】

よしな‐に

〔副〕

よいように。よろしく。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―いひやつて」。「―お伝え下さい」

よしの【吉野】

①奈良県南部の地名。吉野川流域の総称。大和国の一郡で、平安初期から修験道の根拠地。古来、桜の名所で南朝の史跡が多い。

②吉野織・吉野紙・吉野桜・吉野山などの略。

⇒よしの‐あんぐう【吉野行宮】

⇒よしの‐おり【吉野織】

⇒よしの‐がみ【吉野紙】

⇒よしの‐かみこ【吉野紙子】

⇒よしの‐がや【吉野榧】

⇒よしの‐がわ【吉野川】

⇒よしの‐ぐさ【吉野草】

⇒よしの‐くず【吉野葛】

⇒よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】

⇒よしの‐ごおり【吉野氷】

⇒よしの‐ざくら【吉野桜】

⇒よしの‐しずか【吉野静】

⇒よしの‐じだい【吉野時代】

⇒よしの‐しゅうい【吉野拾遺】

⇒よしの‐じんぐう【吉野神宮】

⇒よしの‐すぎ【吉野杉】

⇒よしの‐タバコ【吉野煙草】

⇒よしの‐ちょう【吉野朝】

⇒よしの‐ぬり【吉野塗】

⇒よしの‐の‐みや【吉野の宮】

⇒よしの‐びな【吉野雛】

⇒よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

⇒よしの‐もうで【吉野詣で】

⇒よしの‐やま【吉野山】

よしの【吉野】

姓氏の一つ。

⇒よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】

⇒よしの‐さくぞう【吉野作造】

よしの‐あんぐう【吉野行宮】

後醍醐天皇の吉野遷幸(1336年)から後村上天皇の賀名生あのう遷幸(48年)まで約13年間、吉野の金輪王寺きんりんのうじ(金峯山寺の別名)に置かれた皇居。

⇒よしの【吉野】

よしの‐おり【吉野織】

平織の地に任意の間隔で格子状真田組織を混ぜ、真田の交叉する部分は平組織とした織物。吉野御召・吉野縮ちぢみの類。

吉野織

⇒よしの【吉野】

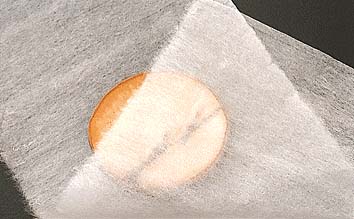

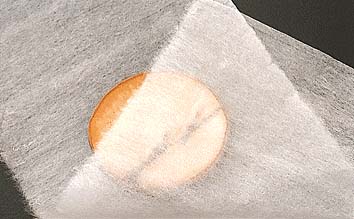

よしの‐がみ【吉野紙】

和紙の一種。もと大和国吉野から産したのでこの名がある。楮こうぞ皮の繊維を精選して、極めて薄く漉すいたもの。主として漆の濾過用で「漆漉うるしこし」ともいい、貴重品の包装にも用いた。和良紙やわらがみ。やわやわ。

吉野紙

撮影:関戸 勇

⇒よしの【吉野】

よしの‐がみ【吉野紙】

和紙の一種。もと大和国吉野から産したのでこの名がある。楮こうぞ皮の繊維を精選して、極めて薄く漉すいたもの。主として漆の濾過用で「漆漉うるしこし」ともいい、貴重品の包装にも用いた。和良紙やわらがみ。やわやわ。

吉野紙

撮影:関戸 勇

⇒よしの【吉野】

よしの‐かみこ【吉野紙子】

吉野紙で作った紙子。

⇒よしの【吉野】

よしの‐がや【吉野榧】

奈良県吉野地方産のカヤの木またはその果実。この地方ではこの木の数を財産の標準にしたという。

⇒よしの【吉野】

よしのがり‐いせき【吉野ヶ里遺跡】‥ヰ‥

佐賀県神埼かんざき郡吉野ヶ里町と神埼市にまたがる、旧石器時代から中世に至る遺跡。1986年以来の発掘で弥生時代の大規模な環濠集落跡や墳丘墓などを発見。魏志倭人伝の記述との関係でも注目された。

吉野ヶ里遺跡

撮影:山梨勝弘

⇒よしの【吉野】

よしの‐かみこ【吉野紙子】

吉野紙で作った紙子。

⇒よしの【吉野】

よしの‐がや【吉野榧】

奈良県吉野地方産のカヤの木またはその果実。この地方ではこの木の数を財産の標準にしたという。

⇒よしの【吉野】

よしのがり‐いせき【吉野ヶ里遺跡】‥ヰ‥

佐賀県神埼かんざき郡吉野ヶ里町と神埼市にまたがる、旧石器時代から中世に至る遺跡。1986年以来の発掘で弥生時代の大規模な環濠集落跡や墳丘墓などを発見。魏志倭人伝の記述との関係でも注目された。

吉野ヶ里遺跡

撮影:山梨勝弘

よしの‐がわ【吉野川】‥ガハ

①「紀ノ川」参照。

②四国の川。高知・愛媛両県境の石鎚山脈中に発源、高知県北部を東流、北転して徳島県に入ってその北部を東流、徳島市街の北で紀伊水道に注ぐ。上流に大歩危おおぼけ・小歩危こぼけの峡谷がある。長さ194キロメートル。四国三郎。

③徳島県北部の市。2の南岸に位置する。ニンニク・スダチの栽培が盛ん。人口4万6千。

⇒よしの【吉野】

よしの‐ぐさ【吉野草】

桜の異称。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くず【吉野葛】

奈良県吉野から産出する上等の葛粉。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】‥ヱン

奈良・三重・和歌山3県にまたがり、吉野山・紀伊山地・瀞どろ八丁・熊野灘海岸・潮岬を含む国立公園。

⇒よしの【吉野】

よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】‥ラウ

ジャーナリスト。東京生れ。東大卒。1946年創刊の雑誌「世界」編集長。護憲・平和運動に貢献。著「君たちはどう生きるか」など。(1899〜1981)

吉野源三郎

撮影:田村 茂

よしの‐がわ【吉野川】‥ガハ

①「紀ノ川」参照。

②四国の川。高知・愛媛両県境の石鎚山脈中に発源、高知県北部を東流、北転して徳島県に入ってその北部を東流、徳島市街の北で紀伊水道に注ぐ。上流に大歩危おおぼけ・小歩危こぼけの峡谷がある。長さ194キロメートル。四国三郎。

③徳島県北部の市。2の南岸に位置する。ニンニク・スダチの栽培が盛ん。人口4万6千。

⇒よしの【吉野】

よしの‐ぐさ【吉野草】

桜の異称。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くず【吉野葛】

奈良県吉野から産出する上等の葛粉。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】‥ヱン

奈良・三重・和歌山3県にまたがり、吉野山・紀伊山地・瀞どろ八丁・熊野灘海岸・潮岬を含む国立公園。

⇒よしの【吉野】

よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】‥ラウ

ジャーナリスト。東京生れ。東大卒。1946年創刊の雑誌「世界」編集長。護憲・平和運動に貢献。著「君たちはどう生きるか」など。(1899〜1981)

吉野源三郎

撮影:田村 茂

⇒よしの【吉野】

よしの‐ごおり【吉野氷】‥ゴホリ

吉野葛に砂糖を加えて固めた菓子。白色で氷に似る。

⇒よしの【吉野】

よしの‐さくぞう【吉野作造】‥ザウ

政治学者。宮城県生れ。東大教授。海老名弾正門下のクリスチャンで、大正初年に民本主義を主唱。政治・外交・社会の民主化要求の論陣を張り、知識層に巨大な影響力を持った。「明治文化全集」を編集。(1878〜1933)

吉野作造

提供:毎日新聞社

⇒よしの【吉野】

よしの‐ごおり【吉野氷】‥ゴホリ

吉野葛に砂糖を加えて固めた菓子。白色で氷に似る。

⇒よしの【吉野】

よしの‐さくぞう【吉野作造】‥ザウ

政治学者。宮城県生れ。東大教授。海老名弾正門下のクリスチャンで、大正初年に民本主義を主唱。政治・外交・社会の民主化要求の論陣を張り、知識層に巨大な影響力を持った。「明治文化全集」を編集。(1878〜1933)

吉野作造

提供:毎日新聞社

⇒よしの【吉野】

よしの‐ざくら

⇒よしの【吉野】

よしの‐ざくら

→作品:『みだれ髪』

→資料:「青鞜」創刊号

⇒よさの【与謝野】

よさ‐の‐うみ【与謝の海】

京都府宮津湾の奥部が天橋立の砂洲で分かたれた西側の海。古く、浦島の伝説で名高く、また風景が勝れている。阿蘇海あそかい。

よさの‐ひろし【与謝野寛】

詩人・歌人。初め鉄幹と号す。京都生れ。晶子の夫。落合直文に学び、浅香社・新詩社の創立、「明星」の刊行に尽力、新派和歌運動に貢献。自我の詩を主張。詩歌集「東西南北」「天地玄黄」、歌集「相聞あいぎこえ」など。(1873〜1935)

与謝野寛・晶子

提供:毎日新聞社

→作品:『みだれ髪』

→資料:「青鞜」創刊号

⇒よさの【与謝野】

よさ‐の‐うみ【与謝の海】

京都府宮津湾の奥部が天橋立の砂洲で分かたれた西側の海。古く、浦島の伝説で名高く、また風景が勝れている。阿蘇海あそかい。

よさの‐ひろし【与謝野寛】

詩人・歌人。初め鉄幹と号す。京都生れ。晶子の夫。落合直文に学び、浅香社・新詩社の創立、「明星」の刊行に尽力、新派和歌運動に貢献。自我の詩を主張。詩歌集「東西南北」「天地玄黄」、歌集「相聞あいぎこえ」など。(1873〜1935)

与謝野寛・晶子

提供:毎日新聞社

与謝野寛

提供:毎日新聞社

与謝野寛

提供:毎日新聞社

⇒よさの【与謝野】

よさ‐ぶそん【与謝蕪村】

江戸中期の俳人・画家。摂津の人。本姓は谷口、のちに改姓。別号、宰鳥・夜半亭・謝寅・春星など。幼時から絵画に長じ、文人画で大成するかたわら、早野巴人はじんに俳諧を学び、正風しょうふうの中興を唱え、感性的・浪漫的俳風を生み出し、芭蕉と並称される。著「新花つみ」「たまも集」など。(1716〜1783)

→作品:『春風馬堤曲』

→作品:『新花つみ』

⇒よさ【与謝】

よ‐さま【善様・好様】

よいさま。よいよう。源氏物語葵「人のためには―のことをしもいひ出でぬ世なれば」↔あしざま

よさみ【依網・依羅】

川波と海波との相寄せるところ。

よ‐さむ【夜寒】

夜の寒いこと。特に、晩秋に夜の寒さをしみじみ感ずること。また、その季節。〈[季]秋〉。宇津保物語国譲下「秋の頃ほひ―に心細きを」。「病雁の―に落ちて旅寝かな」(芭蕉)

よ‐さめ【夜雨】

夜降る雨。夜の雨。

よさ‐よさ

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。狂言、那須与一「船の脊櫂せがいに―とはさみたて」

よ‐ざらし【夜晒し】

夜、戸外に晒しておくこと。また、そのもの。

よ‐さり【夜さり】

(サリは「近づく」意のサルの連用形から)夜になるころ。よる。よ。ようさり。竹取物語「―このつかさにまうでこ」

⇒よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

夜分。夕方。宇津保物語蔵開上「―になりぬれば、大宮に御湯殿し給ふ」

⇒よ‐さり【夜さり】

よさ・る【寄さる】

〔自四〕

(上代東国方言)ヨソルの訛。万葉集14「逢ほしだも逢はのへしだも汝にこそ―・れ」

よ‐さん【予参・預参】

参加すること。参与。和漢朗詠集「晩ゆうべの鶯は声々に講誦の座に―す」

よ‐さん【予算】

①あらかじめ算定すること。また、その数量・金高など。かねての目算。

②一会計年度における国または地方公共団体の歳入歳出の計画。議会の議決を経て成立する。

③一般に、収入・支出の計画。「―を立てる」

⇒よさん‐がい【予算外】

⇒よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

⇒よさん‐ちょうか【予算超過】

よ‐さん【余算】

余命の数。余命。残生。方丈記「一期ごの月影かたぶきて、―山の端に近し」

よさん‐がい【予算外】‥グワイ

①予算に費目をかかげないこと。また、そのもの。

②予定または予想しなかったこと。

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐せん【予讃線】

高松より瀬戸内海沿いに西進して、宇和島に至るJR線。迂回線を含み全長327.0キロメートル。

よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

予算は国民の利害に大きな関係があるから、下院でまず審議しなければならないという、近代憲法の原則。日本国憲法でもこの原則を承認し、第60条で衆議院先議を規定している。

→参照条文:日本国憲法第60条

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐ちょうか【予算超過】‥テウクワ

歳入または歳出が予算額以上に達すること。

⇒よ‐さん【予算】

よし【止し】

よすこと。やめること。「そんな事は―にしよう」

よし【由・因・縁】

①物事のよってきたるところ。由来。由緒。理由。わけ。万葉集14「志太の浦を朝漕ぐ船は―なしに漕ぐらめかもよ―こさるらめ」。「―ありげな様」

②ことがらの内容。事情。次第。竹取物語「この内侍帰り参りて、この―を奏す」

③風情。風流。奥ゆかしさ。源氏物語桐壺「母北の方なん、いにしへの人の―あるにて」

④手段。方法。てだて。万葉集7「めづらしき人を吾家わぎえに住吉の岸の黄土はにゅうを見む―もがも」。「知る―もない」

⑤口実。狂言、鱸庖丁「所で某―に余り板もとにおし直り」

⑥それらしく見せること。そぶり。かたち。平家物語8「中納言めさでもさすがあしかるべければ、箸とつてめす―しけり」

⑦伝聞の内容を表す。…とのこと。…だそうで。「お元気の―」

よし【葦・蘆・葭】

(アシの音が「悪あし」に通ずるのを忌んで「善し」に因んでいう)(→)「あし(葦)」に同じ。

⇒葦の髄から天井のぞく

よ‐し【予示】

前もって示すこと。よじ。

よ‐し【余子】

①長子以外の子。

②その人以外の人。

よ‐し【余矢】

〔数〕1からある角の正弦を減じたもの。すなわち1−sinAが角Aの余矢。江戸時代末の三角関数表(八線表)に用いられた。↔正矢

よ‐し【余資】

余っている資金。使い残りの資金。余財。

よ・し【良し・善し・好し】

〔形ク〕

⇒よい

よし【縦し】

〔副〕

(形容詞ヨシから。仮に宜よしと許す意)

①満足ではないが。仕方がなく。ままよ。万葉集10「人皆は萩を秋と云ふ―われは尾花が末うれを秋とは言はむ」

②(多く下に逆接の仮定条件を表す語を伴って)たとい。かりに。万一。よしんば。万葉集2「人は―思ひ止むとも」。「牛の歩みの―おそくとも」(徳川家康)

よし

〔感〕

①決意を表す語。「―、やろう」

②同意・承諾を表す語。「―、分かった」

③なぐさめの語。「――、泣くな」

④命令を強める語。さあ。いざ。「―、行け」

よ‐じ【予示】

⇒よし

よ‐じ【余事】

①余力でする仕事。余暇でする仕事。

②それ以外の事柄。他事。「―にかまける」

よし‐あし【善し悪し】

①善いことと悪いこと。よいかわるいか。ぜんあく。「事の―もわきまえず」

②(「良し悪し」とも書く)良い点も悪い点もあって、一概にどちらとも言えないこと。よしわるし。夏目漱石、こゝろ「そんな事を持ち出すのも病人のために―だと考えてゐた」。「慎重過ぎるのも―だ」

よしあり‐がお【由有り顔】‥ガホ

いかにもわけのありそうな顔つき。

よしあり‐げ【由有り気】

わけのありそうな様子。謡曲、熊野ゆや「―なる言葉の種」

よしい【吉井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒よしい‐いさむ【吉井勇】

よしい‐いさむ【吉井勇】‥ヰ‥

歌人・劇作家。東京生れ。早大中退。北原白秋・木下杢太郎らと「スバル」を創刊。情熱的・耽美的な歌風で、特に祇園の歌は有名。歌集「酒ほがひ」、戯曲集「午後三時」「俳諧亭句楽」など。(1886〜1960)

吉井勇

撮影:田沼武能

⇒よさの【与謝野】

よさ‐ぶそん【与謝蕪村】

江戸中期の俳人・画家。摂津の人。本姓は谷口、のちに改姓。別号、宰鳥・夜半亭・謝寅・春星など。幼時から絵画に長じ、文人画で大成するかたわら、早野巴人はじんに俳諧を学び、正風しょうふうの中興を唱え、感性的・浪漫的俳風を生み出し、芭蕉と並称される。著「新花つみ」「たまも集」など。(1716〜1783)

→作品:『春風馬堤曲』

→作品:『新花つみ』

⇒よさ【与謝】

よ‐さま【善様・好様】

よいさま。よいよう。源氏物語葵「人のためには―のことをしもいひ出でぬ世なれば」↔あしざま

よさみ【依網・依羅】

川波と海波との相寄せるところ。

よ‐さむ【夜寒】

夜の寒いこと。特に、晩秋に夜の寒さをしみじみ感ずること。また、その季節。〈[季]秋〉。宇津保物語国譲下「秋の頃ほひ―に心細きを」。「病雁の―に落ちて旅寝かな」(芭蕉)

よ‐さめ【夜雨】

夜降る雨。夜の雨。

よさ‐よさ

ゆれ動くさま。ゆさゆさ。狂言、那須与一「船の脊櫂せがいに―とはさみたて」

よ‐ざらし【夜晒し】

夜、戸外に晒しておくこと。また、そのもの。

よ‐さり【夜さり】

(サリは「近づく」意のサルの連用形から)夜になるころ。よる。よ。ようさり。竹取物語「―このつかさにまうでこ」

⇒よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

夜分。夕方。宇津保物語蔵開上「―になりぬれば、大宮に御湯殿し給ふ」

⇒よ‐さり【夜さり】

よさ・る【寄さる】

〔自四〕

(上代東国方言)ヨソルの訛。万葉集14「逢ほしだも逢はのへしだも汝にこそ―・れ」

よ‐さん【予参・預参】

参加すること。参与。和漢朗詠集「晩ゆうべの鶯は声々に講誦の座に―す」

よ‐さん【予算】

①あらかじめ算定すること。また、その数量・金高など。かねての目算。

②一会計年度における国または地方公共団体の歳入歳出の計画。議会の議決を経て成立する。

③一般に、収入・支出の計画。「―を立てる」

⇒よさん‐がい【予算外】

⇒よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

⇒よさん‐ちょうか【予算超過】

よ‐さん【余算】

余命の数。余命。残生。方丈記「一期ごの月影かたぶきて、―山の端に近し」

よさん‐がい【予算外】‥グワイ

①予算に費目をかかげないこと。また、そのもの。

②予定または予想しなかったこと。

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐せん【予讃線】

高松より瀬戸内海沿いに西進して、宇和島に至るJR線。迂回線を含み全長327.0キロメートル。

よさん‐せんぎ‐けん【予算先議権】

予算は国民の利害に大きな関係があるから、下院でまず審議しなければならないという、近代憲法の原則。日本国憲法でもこの原則を承認し、第60条で衆議院先議を規定している。

→参照条文:日本国憲法第60条

⇒よ‐さん【予算】

よさん‐ちょうか【予算超過】‥テウクワ

歳入または歳出が予算額以上に達すること。

⇒よ‐さん【予算】

よし【止し】

よすこと。やめること。「そんな事は―にしよう」

よし【由・因・縁】

①物事のよってきたるところ。由来。由緒。理由。わけ。万葉集14「志太の浦を朝漕ぐ船は―なしに漕ぐらめかもよ―こさるらめ」。「―ありげな様」

②ことがらの内容。事情。次第。竹取物語「この内侍帰り参りて、この―を奏す」

③風情。風流。奥ゆかしさ。源氏物語桐壺「母北の方なん、いにしへの人の―あるにて」

④手段。方法。てだて。万葉集7「めづらしき人を吾家わぎえに住吉の岸の黄土はにゅうを見む―もがも」。「知る―もない」

⑤口実。狂言、鱸庖丁「所で某―に余り板もとにおし直り」

⑥それらしく見せること。そぶり。かたち。平家物語8「中納言めさでもさすがあしかるべければ、箸とつてめす―しけり」

⑦伝聞の内容を表す。…とのこと。…だそうで。「お元気の―」

よし【葦・蘆・葭】

(アシの音が「悪あし」に通ずるのを忌んで「善し」に因んでいう)(→)「あし(葦)」に同じ。

⇒葦の髄から天井のぞく

よ‐し【予示】

前もって示すこと。よじ。

よ‐し【余子】

①長子以外の子。

②その人以外の人。

よ‐し【余矢】

〔数〕1からある角の正弦を減じたもの。すなわち1−sinAが角Aの余矢。江戸時代末の三角関数表(八線表)に用いられた。↔正矢

よ‐し【余資】

余っている資金。使い残りの資金。余財。

よ・し【良し・善し・好し】

〔形ク〕

⇒よい

よし【縦し】

〔副〕

(形容詞ヨシから。仮に宜よしと許す意)

①満足ではないが。仕方がなく。ままよ。万葉集10「人皆は萩を秋と云ふ―われは尾花が末うれを秋とは言はむ」

②(多く下に逆接の仮定条件を表す語を伴って)たとい。かりに。万一。よしんば。万葉集2「人は―思ひ止むとも」。「牛の歩みの―おそくとも」(徳川家康)

よし

〔感〕

①決意を表す語。「―、やろう」

②同意・承諾を表す語。「―、分かった」

③なぐさめの語。「――、泣くな」

④命令を強める語。さあ。いざ。「―、行け」

よ‐じ【予示】

⇒よし

よ‐じ【余事】

①余力でする仕事。余暇でする仕事。

②それ以外の事柄。他事。「―にかまける」

よし‐あし【善し悪し】

①善いことと悪いこと。よいかわるいか。ぜんあく。「事の―もわきまえず」

②(「良し悪し」とも書く)良い点も悪い点もあって、一概にどちらとも言えないこと。よしわるし。夏目漱石、こゝろ「そんな事を持ち出すのも病人のために―だと考えてゐた」。「慎重過ぎるのも―だ」

よしあり‐がお【由有り顔】‥ガホ

いかにもわけのありそうな顔つき。

よしあり‐げ【由有り気】

わけのありそうな様子。謡曲、熊野ゆや「―なる言葉の種」

よしい【吉井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒よしい‐いさむ【吉井勇】

よしい‐いさむ【吉井勇】‥ヰ‥

歌人・劇作家。東京生れ。早大中退。北原白秋・木下杢太郎らと「スバル」を創刊。情熱的・耽美的な歌風で、特に祇園の歌は有名。歌集「酒ほがひ」、戯曲集「午後三時」「俳諧亭句楽」など。(1886〜1960)

吉井勇

撮影:田沼武能

⇒よしい【吉井】

よし‐うえ【葭植】‥ウヱ

(千葉県君津地方で)田植初めの行事。苗の、ヨシのような健やかな成長を祈念するもの。よしぞうり。

ヨジウム【jodium オランダ】

沃素ようそ。ヨード。〈舎密開宗〉

⇒ヨジウム‐チンキ

ヨジウム‐チンキ

⇒ヨード‐チンキ

⇒ヨジウム【jodium オランダ】

よし‐え【縦しゑ】‥ヱ

〔副〕

(ヱは間投助詞)(→)「よしや」に同じ。万葉集11「わが持てる心は―君が随意まにまに」

⇒よしえ‐やし

よしえ【吉江】

姓氏の一つ。

⇒よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

仏文学者・評論家。初め孤雁と号。長野県生れ。早大教授。「世界文芸大辞典」を編集。著「南欧の空」「仏蘭西古典劇研究」など。(1880〜1940)

⇒よしえ【吉江】

よしえ‐やし‥ヱ‥

〔副〕

(ヤもシも間投助詞)「よし」「よしゑ」を強めたもの。たとい。かりに。万葉集2「―浦はなくとも」

⇒よし‐え【縦しゑ】

よしお【吉雄】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】

よ‐じお【夜潮】‥ジホ

夜の海水。謡曲、松風「月の―を汲んで」

よしおか【吉岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】

⇒よしおか‐ぞめ【吉岡染】

⇒よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】

⇒よしおか‐やよい【吉岡弥生】

⇒よしおか‐りゅう【吉岡流】

よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】‥ヲカ‥バフ

室町後期、京都の兵法家。吉岡流剣法の祖。名は直元。祇園藤次について剣術を修め、よく小剣を用い、足利将軍家の師範。その子孫も兵法師範として名声があり、直綱・直重らは宮本武蔵と闘ったという。のち染織家となったと伝える。生没年未詳。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐ぞめ【吉岡染】‥ヲカ‥

(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】‥ヲカ‥

陸上競技選手。島根県生れ。1932年ロサンゼルス‐オリンピック大会の100メートル競走で6位となり、日本人初の入賞を果たす。「暁の超特急」と称された。(1909〜1984)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐やよい【吉岡弥生】‥ヲカヤヨヒ

医師。日本女医界の先達。静岡県生れ。済生学舎卒。東京女医学校・至誠病院を創設。東京女子医大学頭。(1871〜1959)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐りゅう【吉岡流】‥ヲカリウ

①(→)憲法けんぼう流に同じ。

②宇都宮の吉岡宮内左衛門を祖とする柔術の一流派と伝えられるもの。

⇒よしおか【吉岡】

よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】‥ヲカウギウ

江戸中期の蘭学者・蘭方医。名は永章。通称、幸左衛門・幸作。耕牛は号。長崎の人。オランダ通詞。蘭方の吉雄流の開祖。「解体新書」の序文を書く。(1724〜1800)

⇒よしお【吉雄】

よじ‐おざし【魥】ヨヂヲザシ

竹串たけぐしに刺した魚。おざし。〈倭名類聚鈔16〉

よし‐か

[一]〔副〕

とは言うものの。それよりは。むしろ。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「夏白無垢がいることか、参らしやれといふもあり、―おかしやんせ」

[二]〔感〕

念を押していう言葉。いいかね。鯛の味噌津「それはとんだ高いから片身買はう。そんなら五百だが―」

よし‐かかり【由懸り】

風情。二曲三体人形図「幽玄嬋妍たる―の出所」

よし‐がき【葦垣】

杉丸太を立て、竹の胴縁の上に葦簀よしずを張り、竹を押縁として縄で結び固めた垣。あしがき。

よし‐がこい【葦囲い】‥ガコヒ

葦簀よしずでかこうこと。また、そのもの。

よし‐がも【葦鴨】

カモの一種。中形の美しいカモで、雄の頭上は紫黒色。背は白黒の細かい斑で、翼は主に灰色、翼鏡は金属光沢のある緑色。最も内側の風切羽は長く、鎌状で、金緑色と白の縞がある。アジア北東部で繁殖し、冬季、本州以南に渡来。ミノガモ。ミノヨシ。

よしがも(雄)

⇒よしい【吉井】

よし‐うえ【葭植】‥ウヱ

(千葉県君津地方で)田植初めの行事。苗の、ヨシのような健やかな成長を祈念するもの。よしぞうり。

ヨジウム【jodium オランダ】

沃素ようそ。ヨード。〈舎密開宗〉

⇒ヨジウム‐チンキ

ヨジウム‐チンキ

⇒ヨード‐チンキ

⇒ヨジウム【jodium オランダ】

よし‐え【縦しゑ】‥ヱ

〔副〕

(ヱは間投助詞)(→)「よしや」に同じ。万葉集11「わが持てる心は―君が随意まにまに」

⇒よしえ‐やし

よしえ【吉江】

姓氏の一つ。

⇒よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

仏文学者・評論家。初め孤雁と号。長野県生れ。早大教授。「世界文芸大辞典」を編集。著「南欧の空」「仏蘭西古典劇研究」など。(1880〜1940)

⇒よしえ【吉江】

よしえ‐やし‥ヱ‥

〔副〕

(ヤもシも間投助詞)「よし」「よしゑ」を強めたもの。たとい。かりに。万葉集2「―浦はなくとも」

⇒よし‐え【縦しゑ】

よしお【吉雄】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】

よ‐じお【夜潮】‥ジホ

夜の海水。謡曲、松風「月の―を汲んで」

よしおか【吉岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】

⇒よしおか‐ぞめ【吉岡染】

⇒よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】

⇒よしおか‐やよい【吉岡弥生】

⇒よしおか‐りゅう【吉岡流】

よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】‥ヲカ‥バフ

室町後期、京都の兵法家。吉岡流剣法の祖。名は直元。祇園藤次について剣術を修め、よく小剣を用い、足利将軍家の師範。その子孫も兵法師範として名声があり、直綱・直重らは宮本武蔵と闘ったという。のち染織家となったと伝える。生没年未詳。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐ぞめ【吉岡染】‥ヲカ‥

(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】‥ヲカ‥

陸上競技選手。島根県生れ。1932年ロサンゼルス‐オリンピック大会の100メートル競走で6位となり、日本人初の入賞を果たす。「暁の超特急」と称された。(1909〜1984)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐やよい【吉岡弥生】‥ヲカヤヨヒ

医師。日本女医界の先達。静岡県生れ。済生学舎卒。東京女医学校・至誠病院を創設。東京女子医大学頭。(1871〜1959)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐りゅう【吉岡流】‥ヲカリウ

①(→)憲法けんぼう流に同じ。

②宇都宮の吉岡宮内左衛門を祖とする柔術の一流派と伝えられるもの。

⇒よしおか【吉岡】

よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】‥ヲカウギウ

江戸中期の蘭学者・蘭方医。名は永章。通称、幸左衛門・幸作。耕牛は号。長崎の人。オランダ通詞。蘭方の吉雄流の開祖。「解体新書」の序文を書く。(1724〜1800)

⇒よしお【吉雄】

よじ‐おざし【魥】ヨヂヲザシ

竹串たけぐしに刺した魚。おざし。〈倭名類聚鈔16〉

よし‐か

[一]〔副〕

とは言うものの。それよりは。むしろ。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「夏白無垢がいることか、参らしやれといふもあり、―おかしやんせ」

[二]〔感〕

念を押していう言葉。いいかね。鯛の味噌津「それはとんだ高いから片身買はう。そんなら五百だが―」

よし‐かかり【由懸り】

風情。二曲三体人形図「幽玄嬋妍たる―の出所」

よし‐がき【葦垣】

杉丸太を立て、竹の胴縁の上に葦簀よしずを張り、竹を押縁として縄で結び固めた垣。あしがき。

よし‐がこい【葦囲い】‥ガコヒ

葦簀よしずでかこうこと。また、そのもの。

よし‐がも【葦鴨】

カモの一種。中形の美しいカモで、雄の頭上は紫黒色。背は白黒の細かい斑で、翼は主に灰色、翼鏡は金属光沢のある緑色。最も内側の風切羽は長く、鎌状で、金緑色と白の縞がある。アジア北東部で繁殖し、冬季、本州以南に渡来。ミノガモ。ミノヨシ。

よしがも(雄)

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

よしかわ【吉川】‥カハ

埼玉県南東部、江戸川と中川に挟まれた沖積低地にある市。近世、早場米の産地。近年は宅地化と工場の進出が顕著。人口6万。

よしかわ【吉川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒よしかわ‐えいじ【吉川英治】

⇒よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】

⇒よしかわ‐これたる【吉川惟足】

⇒よしかわ‐しんとう【吉川神道】

よしかわ‐えいじ【吉川英治】‥カハ‥ヂ

小説家。本名、英次ひでつぐ。神奈川県生れ。小学校中退後、種々の職業に従事。物語の魅力と求道精神とで多くの読者を集めた。作「鳴門秘帖」「宮本武蔵」「新・平家物語」など。文化勲章。(1892〜1962)

吉川英治

撮影:田村 茂

よしかわ【吉川】‥カハ

埼玉県南東部、江戸川と中川に挟まれた沖積低地にある市。近世、早場米の産地。近年は宅地化と工場の進出が顕著。人口6万。

よしかわ【吉川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒よしかわ‐えいじ【吉川英治】

⇒よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】

⇒よしかわ‐これたる【吉川惟足】

⇒よしかわ‐しんとう【吉川神道】

よしかわ‐えいじ【吉川英治】‥カハ‥ヂ

小説家。本名、英次ひでつぐ。神奈川県生れ。小学校中退後、種々の職業に従事。物語の魅力と求道精神とで多くの読者を集めた。作「鳴門秘帖」「宮本武蔵」「新・平家物語」など。文化勲章。(1892〜1962)

吉川英治

撮影:田村 茂

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】‥カハカウ‥ラウ

中国文学者。兵庫県生れ。京大教授。中国古典文学研究に優れた独特の業績をあげる。著「元雑劇研究」「詩経国風」「杜甫私記」など。(1904〜1980)

吉川幸次郎

撮影:田沼武能

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】‥カハカウ‥ラウ

中国文学者。兵庫県生れ。京大教授。中国古典文学研究に優れた独特の業績をあげる。著「元雑劇研究」「詩経国風」「杜甫私記」など。(1904〜1980)

吉川幸次郎

撮影:田沼武能

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐これたる【吉川惟足】‥カハ‥

⇒きっかわこれたる。

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐しんとう【吉川神道】‥カハ‥タウ

江戸初期、吉川惟足きっかわこれたるの唱えた神道。吉田神道の仏教的色彩を除き宋儒の説を加味した。理論一点ばりの儒者の神道でなく、宗教的な要素を有する。理学神道。

⇒よしかわ【吉川】

よ‐じき【余食】

余分の食物。食べ残しの食物。

よしき‐がわ【宜寸川】‥ガハ

①奈良市にある川。春日山に発源し東大寺をめぐり佐保川に入る小流。

②和歌で、「よし」を導く序詞。万葉集12「吾妹子わぎもこに衣春日の―縁よしもあらぬか妹が目を見む」

よし‐きた

他に対して直ちに応諾する時の語。

よし‐きり【葦切・葦雀】

①スズメ目ウグイス科の鳥の一群。約25種いるが、日本では主にオオヨシキリ・コヨシキリの2種。オオヨシキリはウグイスに似て大形。背面は淡褐色で、黄白色の不明瞭な眉斑があり、下面は黄白色。葦原にすみ、鳴き声が「ぎょぎょし」と聞こえるので俳人は行々子ぎょうぎょうしという。東アジアに分布。コヨシキリはオオヨシキリに類似するが、やや小さい。水辺から離れた葦原や高原に多い。東アジアに分布。両種ともに夏鳥で、冬は南方に渡る。葦原雀。〈[季]夏〉

おおよしきり

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐これたる【吉川惟足】‥カハ‥

⇒きっかわこれたる。

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐しんとう【吉川神道】‥カハ‥タウ

江戸初期、吉川惟足きっかわこれたるの唱えた神道。吉田神道の仏教的色彩を除き宋儒の説を加味した。理論一点ばりの儒者の神道でなく、宗教的な要素を有する。理学神道。

⇒よしかわ【吉川】

よ‐じき【余食】

余分の食物。食べ残しの食物。

よしき‐がわ【宜寸川】‥ガハ

①奈良市にある川。春日山に発源し東大寺をめぐり佐保川に入る小流。

②和歌で、「よし」を導く序詞。万葉集12「吾妹子わぎもこに衣春日の―縁よしもあらぬか妹が目を見む」

よし‐きた

他に対して直ちに応諾する時の語。

よし‐きり【葦切・葦雀】

①スズメ目ウグイス科の鳥の一群。約25種いるが、日本では主にオオヨシキリ・コヨシキリの2種。オオヨシキリはウグイスに似て大形。背面は淡褐色で、黄白色の不明瞭な眉斑があり、下面は黄白色。葦原にすみ、鳴き声が「ぎょぎょし」と聞こえるので俳人は行々子ぎょうぎょうしという。東アジアに分布。コヨシキリはオオヨシキリに類似するが、やや小さい。水辺から離れた葦原や高原に多い。東アジアに分布。両種ともに夏鳥で、冬は南方に渡る。葦原雀。〈[季]夏〉

おおよしきり

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

よしきり‐ざめ【葦切鮫】

メジロザメ科の海産の軟骨魚。全長4メートルに達する。体は細長く、青緑色で、胸びれが長い。主な餌はイカなど小動物だが、他のサメや海鳥も食べ、人にも危険。熱帯・温帯の外洋に多い。肉は練り製品、鰭ひれはいわゆる「ふかひれ」として食用。

⇒よし‐きり【葦切・葦雀】

よじく・る【捩くる】ヨヂクル

[一]〔他五〕

ひねりまわす。よじる。

[二]〔自下二〕

⇒よじくれる(下一)

よじく・れる【捩くれる】ヨヂクレル

〔自下一〕[文]よぢく・る(下二)

ねじれる。くねりまがる。

よ‐じげん【四次元】

次元が四つあること。特に、空間の3次元に時間の1次元を加えたものをいう。→時空じくう世界

よし‐ご【葦子・葭子】

葦の若芽。あしづの。

⇒よしご‐ぶえ【葦子笛】

よし‐ごい【葦五位】‥ヰ

サギの一種。小形で、大きさはゴイサギの半分ぐらい。背面は大体黄褐色、頭部は黒く、風切羽と尾羽は灰黒色。下面は大体淡黄褐色。日本のほか東アジアに分布。アシ・マコモなどの叢にすみ、敵が近づけば、頸をのばし嘴くちばしを直立させ、アシなどに姿をまぎれさせる習性がある。アシゴイ。ボンノウサギ。

よ‐しごと【夜仕事】

夜の仕事。よなべ。〈[季]秋〉

よしこの‐ぶし【よしこの節】

江戸時代の流行歌。潮来いたこ節の変化したものとされ、囃子詞はやしことばを「よしこのよしこの」といったからいう。内容・形式は都々逸どどいつと同系統で、文政(1818〜1830)の頃から三都に行われ、上方では明治時代まで唄われた。

よしご‐ぶえ【葦子笛】

葦子でつくった笛。

⇒よし‐ご【葦子・葭子】

よしさき‐ごぼう【吉崎御坊】‥バウ

越前国吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)に創建された本願寺の別院。1471年(文明3)蓮如が建立し北陸化導の根拠地となった。のち破却され、江戸中期、山麓に東西両本願寺の別院がそれぞれ開かれた。

よしざわ【吉沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】

⇒よしざわ‐よしのり【吉沢義則】

よしざわ【芳沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】

よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】‥ザハ‥

歌舞伎俳優。5代まで。初代は紀伊の人。京坂で若衆方となり立役もつとめたが、のち元禄期の代表的女形となった。「あやめ草」はその芸談集。(1673〜1729)

⇒よしざわ【芳沢】

よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】‥ザハ‥ゲウ

(2世)江戸後期の箏曲家。尾張の人。初世の子。名は審一。古川勾当花の一から検校となり、のち2世吉沢と改姓。京都の光崎検校に私淑し、新調弦による新形式の箏組歌を工夫。「千鳥の曲」などの古今組こきんぐみ5曲、「新雪月花」などの新古今組4曲を作曲。地歌・箏曲・胡弓曲の作曲・編曲も多い。(1801〜1872一説に1808〜1872)

⇒よしざわ【吉沢】

よしざわ‐よしのり【吉沢義則】‥ザハ‥

国語・国文学者。名古屋生れ。京大教授。平安文学を専攻。かな書道をよくし、短歌では「帚木ははきぎ」を主宰。著「対校源氏物語新釈」「国語史概説」など。(1876〜1954)

⇒よしざわ【吉沢】

よししげ【慶滋】

姓氏の一つ。

⇒よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

平安中期の文人。本姓、賀茂。大内記だいないき兼近江掾おうみのじょう。菅原文時に師事し、文筆に秀でた。のち出家し、法号を寂心と称。著「日本往生極楽記」「池亭記」など。( 〜1002)

→文献資料[日本往生極楽記]

⇒よししげ【慶滋】

よじ‐じゅくご【四字熟語】

漢字4字で構成される成句や熟語。

よ‐じしょう【余事象】‥シヤウ

〔数〕事象Aが起こらないという事象A′をAの余事象という。p(A),p(A′)をそれぞれの確率とすればp(A)+p(A′)=1

よし‐ず【葦簀・葭簀】

葦を編んで作った簀。日除けなどに用いる。よしすだれ。〈[季]夏〉

⇒よしず‐がこい【葦簀囲い】

⇒よしず‐ばり【葦簀張り】

よしず‐がこい【葦簀囲い】‥ガコヒ

(→)「よしずばり」に同じ。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしず‐ばり【葦簀張り】

よしずで囲うこと。また、よしずで囲ってある小屋。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしずみ【吉住】

長唄唄方の芸姓。初世小三郎(1699〜1753)は住吉神社の神官の出身といい、「住吉」を逆にして吉住と名乗ったと伝える。4世小三郎、後の慈恭じきょう(1876〜1972)は三味線方の2世稀音家きねや浄観と長唄研精会を結成、純音楽化につとめた。

吉住(四世)

撮影:田村 茂

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

よしきり‐ざめ【葦切鮫】

メジロザメ科の海産の軟骨魚。全長4メートルに達する。体は細長く、青緑色で、胸びれが長い。主な餌はイカなど小動物だが、他のサメや海鳥も食べ、人にも危険。熱帯・温帯の外洋に多い。肉は練り製品、鰭ひれはいわゆる「ふかひれ」として食用。

⇒よし‐きり【葦切・葦雀】

よじく・る【捩くる】ヨヂクル

[一]〔他五〕

ひねりまわす。よじる。

[二]〔自下二〕

⇒よじくれる(下一)

よじく・れる【捩くれる】ヨヂクレル

〔自下一〕[文]よぢく・る(下二)

ねじれる。くねりまがる。

よ‐じげん【四次元】

次元が四つあること。特に、空間の3次元に時間の1次元を加えたものをいう。→時空じくう世界

よし‐ご【葦子・葭子】

葦の若芽。あしづの。

⇒よしご‐ぶえ【葦子笛】

よし‐ごい【葦五位】‥ヰ

サギの一種。小形で、大きさはゴイサギの半分ぐらい。背面は大体黄褐色、頭部は黒く、風切羽と尾羽は灰黒色。下面は大体淡黄褐色。日本のほか東アジアに分布。アシ・マコモなどの叢にすみ、敵が近づけば、頸をのばし嘴くちばしを直立させ、アシなどに姿をまぎれさせる習性がある。アシゴイ。ボンノウサギ。

よ‐しごと【夜仕事】

夜の仕事。よなべ。〈[季]秋〉

よしこの‐ぶし【よしこの節】

江戸時代の流行歌。潮来いたこ節の変化したものとされ、囃子詞はやしことばを「よしこのよしこの」といったからいう。内容・形式は都々逸どどいつと同系統で、文政(1818〜1830)の頃から三都に行われ、上方では明治時代まで唄われた。

よしご‐ぶえ【葦子笛】

葦子でつくった笛。

⇒よし‐ご【葦子・葭子】

よしさき‐ごぼう【吉崎御坊】‥バウ

越前国吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)に創建された本願寺の別院。1471年(文明3)蓮如が建立し北陸化導の根拠地となった。のち破却され、江戸中期、山麓に東西両本願寺の別院がそれぞれ開かれた。

よしざわ【吉沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】

⇒よしざわ‐よしのり【吉沢義則】

よしざわ【芳沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】

よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】‥ザハ‥

歌舞伎俳優。5代まで。初代は紀伊の人。京坂で若衆方となり立役もつとめたが、のち元禄期の代表的女形となった。「あやめ草」はその芸談集。(1673〜1729)

⇒よしざわ【芳沢】

よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】‥ザハ‥ゲウ

(2世)江戸後期の箏曲家。尾張の人。初世の子。名は審一。古川勾当花の一から検校となり、のち2世吉沢と改姓。京都の光崎検校に私淑し、新調弦による新形式の箏組歌を工夫。「千鳥の曲」などの古今組こきんぐみ5曲、「新雪月花」などの新古今組4曲を作曲。地歌・箏曲・胡弓曲の作曲・編曲も多い。(1801〜1872一説に1808〜1872)

⇒よしざわ【吉沢】

よしざわ‐よしのり【吉沢義則】‥ザハ‥

国語・国文学者。名古屋生れ。京大教授。平安文学を専攻。かな書道をよくし、短歌では「帚木ははきぎ」を主宰。著「対校源氏物語新釈」「国語史概説」など。(1876〜1954)

⇒よしざわ【吉沢】

よししげ【慶滋】

姓氏の一つ。

⇒よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

よししげ‐の‐やすたね【慶滋保胤】

平安中期の文人。本姓、賀茂。大内記だいないき兼近江掾おうみのじょう。菅原文時に師事し、文筆に秀でた。のち出家し、法号を寂心と称。著「日本往生極楽記」「池亭記」など。( 〜1002)

→文献資料[日本往生極楽記]

⇒よししげ【慶滋】

よじ‐じゅくご【四字熟語】

漢字4字で構成される成句や熟語。

よ‐じしょう【余事象】‥シヤウ

〔数〕事象Aが起こらないという事象A′をAの余事象という。p(A),p(A′)をそれぞれの確率とすればp(A)+p(A′)=1

よし‐ず【葦簀・葭簀】

葦を編んで作った簀。日除けなどに用いる。よしすだれ。〈[季]夏〉

⇒よしず‐がこい【葦簀囲い】

⇒よしず‐ばり【葦簀張り】

よしず‐がこい【葦簀囲い】‥ガコヒ

(→)「よしずばり」に同じ。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしず‐ばり【葦簀張り】

よしずで囲うこと。また、よしずで囲ってある小屋。

⇒よし‐ず【葦簀・葭簀】

よしずみ【吉住】

長唄唄方の芸姓。初世小三郎(1699〜1753)は住吉神社の神官の出身といい、「住吉」を逆にして吉住と名乗ったと伝える。4世小三郎、後の慈恭じきょう(1876〜1972)は三味線方の2世稀音家きねや浄観と長唄研精会を結成、純音楽化につとめた。

吉住(四世)

撮影:田村 茂

よしだ【吉田】

東海道五十三次の宿場。もと吉田藩7万石の城下町。1869年(明治2)豊橋と改称。浄瑠璃、伊賀越道中双六「道中筋は参州の―で逢たと人の噂」

よしだ【吉田】

姓氏の一つ。

⇒よしだ‐いそや【吉田五十八】

⇒よしだ‐えいざ【吉田栄三】

⇒よしだ‐おいかぜ【吉田追風】

⇒よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

⇒よしだ‐けんいち【吉田健一】

⇒よしだ‐けんこう【吉田兼好】

⇒よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】

⇒よしだ‐さだふさ【吉田定房】

⇒よしだ‐しげる【吉田茂】

⇒よしだ‐しょういん【吉田松陰】

⇒よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

⇒よしだ‐しんとう【吉田神道】

⇒よしだ‐とうご【吉田東伍】

⇒よしだ‐とうよう【吉田東洋】

⇒よしだ‐とみぞう【吉田富三】

⇒よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

⇒よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

⇒よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】

⇒よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】

⇒よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】

⇒よしだ‐みつよし【吉田光由】

⇒よしだ‐りゅう【吉田流】

よしだ‐いそや【吉田五十八】

建築家。東京生れ。東京芸大教授。数寄屋建築に独自の様式をみせる。代表作に歌舞伎座・日本芸術院会館・吉田茂邸などがある。文化勲章。(1894〜1974)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐えいざ【吉田栄三】

(初代)人形遣い。本名、柳本栄次郎。大阪生れ。1883年(明治16)12歳で初舞台を踏み、98年文楽座へ移り、1927年人形の座頭ざがしらとなる。立役たちやく遣いの名人。(1872〜1945)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐おいかぜ【吉田追風】‥オヒ‥

相撲故実の家元。元禄(1688〜1704)時代、京都の勧進相撲で行司をつとめる。1791年(寛政3)の上覧相撲以後、相撲司家と称して代々相撲界を支配。1951年大日本相撲協会に横綱任命権を移譲するまで横綱免許を独占。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

室町後期の神道家。吉田神道の創唱者。本姓、卜部うらべ。吉田神社の祠官。足利義政の夫人日野富子に接近、洛東神楽岡に斎いつき場所・八神殿を設けて神祇長上と称し、宗源宣旨によって全国の神職をその支配下に置こうとした。著「唯一神道名法要集」など。(1435〜1511)

⇒よしだ【吉田】

よし‐たけ【葦竹・葭竹】

〔植〕ダンチクの別称。

よしたけたかぎ‐いせき【吉武高木遺跡】‥ヰ‥

福岡市西区にある弥生時代の大規模な墓地を中心とする遺跡。弥生前期末から中期後半の甕棺かめかん墓・木棺墓・土壙どこう墓などが発見され、副葬品も多数出土。

よしだ‐けんいち【吉田健一】

評論家・小説家。東京生れ。茂の長男。ケンブリッジ大中退。表現の重要性を唱えて日本近代文学を批判。評論「ヨオロツパの世紀末」、小説「瓦礫の中」など。(1912〜1977)

吉田健一

撮影:田沼武能

よしだ【吉田】

東海道五十三次の宿場。もと吉田藩7万石の城下町。1869年(明治2)豊橋と改称。浄瑠璃、伊賀越道中双六「道中筋は参州の―で逢たと人の噂」

よしだ【吉田】

姓氏の一つ。

⇒よしだ‐いそや【吉田五十八】

⇒よしだ‐えいざ【吉田栄三】

⇒よしだ‐おいかぜ【吉田追風】

⇒よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

⇒よしだ‐けんいち【吉田健一】

⇒よしだ‐けんこう【吉田兼好】

⇒よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】

⇒よしだ‐さだふさ【吉田定房】

⇒よしだ‐しげる【吉田茂】

⇒よしだ‐しょういん【吉田松陰】

⇒よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

⇒よしだ‐しんとう【吉田神道】

⇒よしだ‐とうご【吉田東伍】

⇒よしだ‐とうよう【吉田東洋】

⇒よしだ‐とみぞう【吉田富三】

⇒よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

⇒よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

⇒よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】

⇒よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】

⇒よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】

⇒よしだ‐みつよし【吉田光由】

⇒よしだ‐りゅう【吉田流】

よしだ‐いそや【吉田五十八】

建築家。東京生れ。東京芸大教授。数寄屋建築に独自の様式をみせる。代表作に歌舞伎座・日本芸術院会館・吉田茂邸などがある。文化勲章。(1894〜1974)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐えいざ【吉田栄三】

(初代)人形遣い。本名、柳本栄次郎。大阪生れ。1883年(明治16)12歳で初舞台を踏み、98年文楽座へ移り、1927年人形の座頭ざがしらとなる。立役たちやく遣いの名人。(1872〜1945)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐おいかぜ【吉田追風】‥オヒ‥

相撲故実の家元。元禄(1688〜1704)時代、京都の勧進相撲で行司をつとめる。1791年(寛政3)の上覧相撲以後、相撲司家と称して代々相撲界を支配。1951年大日本相撲協会に横綱任命権を移譲するまで横綱免許を独占。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐かねとも【吉田兼倶】

室町後期の神道家。吉田神道の創唱者。本姓、卜部うらべ。吉田神社の祠官。足利義政の夫人日野富子に接近、洛東神楽岡に斎いつき場所・八神殿を設けて神祇長上と称し、宗源宣旨によって全国の神職をその支配下に置こうとした。著「唯一神道名法要集」など。(1435〜1511)

⇒よしだ【吉田】

よし‐たけ【葦竹・葭竹】

〔植〕ダンチクの別称。

よしたけたかぎ‐いせき【吉武高木遺跡】‥ヰ‥

福岡市西区にある弥生時代の大規模な墓地を中心とする遺跡。弥生前期末から中期後半の甕棺かめかん墓・木棺墓・土壙どこう墓などが発見され、副葬品も多数出土。

よしだ‐けんいち【吉田健一】

評論家・小説家。東京生れ。茂の長男。ケンブリッジ大中退。表現の重要性を唱えて日本近代文学を批判。評論「ヨオロツパの世紀末」、小説「瓦礫の中」など。(1912〜1977)

吉田健一

撮影:田沼武能

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐けんこう【吉田兼好】‥カウ

⇒けんこう(兼好)。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】‥ラウ

小説家・劇作家・随筆家。本名、源次郎。佐賀県生れ。早大卒。作「島の秋」「清作の妻」「小鳥の来る日」など。(1886〜1956)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐さだふさ【吉田定房】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇の討幕の議に参画したが情報を鎌倉幕府に通じた。しかし建武政権にはまた登用されて内大臣・民部卿。足利尊氏の叛後、一時京都にとどまったらしいが、やがて吉野に走る。日記「吉槐記」。(1274〜1338)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しげる【吉田茂】

外交官・政治家。東京生れ。東大卒。奉天総領事・外務次官・駐英大使などを歴任。第二次大戦後、外相。1946年日本自由党総裁、次いで首相。48〜54年連続して首相となり、戦後政治の基本路線を定め、親米政策を推進。51年サン‐フランシスコ講和条約に調印。(1878〜1967)

吉田茂

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐けんこう【吉田兼好】‥カウ

⇒けんこう(兼好)。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐げんじろう【吉田絃二郎】‥ラウ

小説家・劇作家・随筆家。本名、源次郎。佐賀県生れ。早大卒。作「島の秋」「清作の妻」「小鳥の来る日」など。(1886〜1956)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐さだふさ【吉田定房】

南北朝時代の公家。後醍醐天皇の討幕の議に参画したが情報を鎌倉幕府に通じた。しかし建武政権にはまた登用されて内大臣・民部卿。足利尊氏の叛後、一時京都にとどまったらしいが、やがて吉野に走る。日記「吉槐記」。(1274〜1338)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しげる【吉田茂】

外交官・政治家。東京生れ。東大卒。奉天総領事・外務次官・駐英大使などを歴任。第二次大戦後、外相。1946年日本自由党総裁、次いで首相。48〜54年連続して首相となり、戦後政治の基本路線を定め、親米政策を推進。51年サン‐フランシスコ講和条約に調印。(1878〜1967)

吉田茂

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しょういん【吉田松陰】

幕末の志士。長州藩士。杉百合之助の次男。名は矩方のりかた、字は義卿、通称、寅次郎。別号、二十一回猛士。兵学に通じ、江戸に出て佐久間象山に洋学を学んだ。常に海外事情に注意し、1854年(安政1)米艦渡来の際に下田で密航を企てて投獄。のち萩の松下村塾しょうかそんじゅくで幕末・明治期の指導者を教育。安政の大獄に連座し、江戸で刑死。著「西遊日記」「講孟余話」「留魂録」など。(1830〜1859)

→著作:『講孟余話』

→著作:『吉田松陰書簡』

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

京都市左京区吉田神楽岡町にある元官幣中社。奈良の春日神社を藤原氏が勧請かんじょうしたもの。吉田神道の本拠地となり、大元宮が設けられた。二十二社の一つ。

吉田神社

撮影:的場 啓

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しょういん【吉田松陰】

幕末の志士。長州藩士。杉百合之助の次男。名は矩方のりかた、字は義卿、通称、寅次郎。別号、二十一回猛士。兵学に通じ、江戸に出て佐久間象山に洋学を学んだ。常に海外事情に注意し、1854年(安政1)米艦渡来の際に下田で密航を企てて投獄。のち萩の松下村塾しょうかそんじゅくで幕末・明治期の指導者を教育。安政の大獄に連座し、江戸で刑死。著「西遊日記」「講孟余話」「留魂録」など。(1830〜1859)

→著作:『講孟余話』

→著作:『吉田松陰書簡』

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐じんじゃ【吉田神社】

京都市左京区吉田神楽岡町にある元官幣中社。奈良の春日神社を藤原氏が勧請かんじょうしたもの。吉田神道の本拠地となり、大元宮が設けられた。二十二社の一つ。

吉田神社

撮影:的場 啓

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しんとう【吉田神道】‥タウ

神道の一派。室町後期に京都吉田神社の祠官吉田兼倶かねともが唱道、仏教・儒教・道教などを融合し、日本固有の神道を主張。天照大神あまてらすおおみかみ・天児屋根命あまのこやねのみことから直伝・相承した絶対的本質的な神道の意から、唯一宗源神道・唯一神道・元本宗源神道などともいう。卜部うらべ神道。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ちょう【吉田町】‥チヤウ

江戸本所の岡場所。夜鷹の巣窟としても知られた。

よしだ‐とうご【吉田東伍】

歴史地理学者。越後生れ。筆名、落後生。独学で学者となり、早大教授。編著「大日本地名辞書」「倒叙日本史」「世阿弥十六部集」など。(1864〜1918)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とうよう【吉田東洋】‥ヤウ

幕末の高知藩士。名は正秋。1853年(嘉永6)藩主山内豊信(容堂)に登用されて藩政改革を推進。一時蟄居。藩政復帰後は中堅家臣層から成る「新おこぜ組」を基盤に上士層の守旧派、下士層の勤王党と対立。城からの帰途、勤王党員に暗殺される。(1816〜1862)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とみぞう【吉田富三】‥ザウ

病理学者。福島県生れ。東北大・東大教授。癌研究会癌研究所所長。アゾ色素による実験的肝癌、吉田肉腫の発見など、癌研究に貢献。文化勲章。(1903〜1973)

吉田富三

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐しんとう【吉田神道】‥タウ

神道の一派。室町後期に京都吉田神社の祠官吉田兼倶かねともが唱道、仏教・儒教・道教などを融合し、日本固有の神道を主張。天照大神あまてらすおおみかみ・天児屋根命あまのこやねのみことから直伝・相承した絶対的本質的な神道の意から、唯一宗源神道・唯一神道・元本宗源神道などともいう。卜部うらべ神道。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ちょう【吉田町】‥チヤウ

江戸本所の岡場所。夜鷹の巣窟としても知られた。

よしだ‐とうご【吉田東伍】

歴史地理学者。越後生れ。筆名、落後生。独学で学者となり、早大教授。編著「大日本地名辞書」「倒叙日本史」「世阿弥十六部集」など。(1864〜1918)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とうよう【吉田東洋】‥ヤウ

幕末の高知藩士。名は正秋。1853年(嘉永6)藩主山内豊信(容堂)に登用されて藩政改革を推進。一時蟄居。藩政復帰後は中堅家臣層から成る「新おこぜ組」を基盤に上士層の守旧派、下士層の勤王党と対立。城からの帰途、勤王党員に暗殺される。(1816〜1862)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐とみぞう【吉田富三】‥ザウ

病理学者。福島県生れ。東北大・東大教授。癌研究会癌研究所所長。アゾ色素による実験的肝癌、吉田肉腫の発見など、癌研究に貢献。文化勲章。(1903〜1973)

吉田富三

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

(2代)浪曲家。本名、広橋宏吉。奈良県生れ。浪花節台頭期に活躍。優美な節調の「義士伝」で人気を得た。(1880〜1967)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

吉田富三がシロネズミに発見した肉腫。腹水腫瘍の一種で、細胞が個々に遊離した状態で増殖し、他の個体に移植可能。腫瘍細胞の研究に広く利用。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】‥ヱ

江戸前期の浮世絵師。京都の人。貞享頃上方随一の挿絵・絵本画家として活躍。代表作に西鶴作の「好色一代女」「日本永代蔵」の挿絵など。( 〜1693頃)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】‥ラウ

(3代)人形遣い。本名、河村巳之助。大阪生れ。女形遣いの名人。1956年難波掾を受贈。著「文五郎芸談」。(1869〜1962)

吉田文五郎(1)

撮影:田村 茂

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ならまる【吉田奈良丸】

(2代)浪曲家。本名、広橋宏吉。奈良県生れ。浪花節台頭期に活躍。優美な節調の「義士伝」で人気を得た。(1880〜1967)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐にくしゅ【吉田肉腫】

吉田富三がシロネズミに発見した肉腫。腹水腫瘍の一種で、細胞が個々に遊離した状態で増殖し、他の個体に移植可能。腫瘍細胞の研究に広く利用。

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐はんべえ【吉田半兵衛】‥ヱ

江戸前期の浮世絵師。京都の人。貞享頃上方随一の挿絵・絵本画家として活躍。代表作に西鶴作の「好色一代女」「日本永代蔵」の挿絵など。( 〜1693頃)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんごろう【吉田文五郎】‥ラウ

(3代)人形遣い。本名、河村巳之助。大阪生れ。女形遣いの名人。1956年難波掾を受贈。著「文五郎芸談」。(1869〜1962)

吉田文五郎(1)

撮影:田村 茂

吉田文五郎(2)

撮影:石井幸之助

吉田文五郎(2)

撮影:石井幸之助

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】‥ラウ

人形遣い。

①(初代)大坂生れ。三人遣いなど新しい技法の導入、演出の工夫などで、竹本座に全盛期をもたらした。作者名、吉田冠子。( 〜1760)

②(2代)大坂生れ。初代の子。1761年(宝暦11)襲名。江戸にも下り諸座で活動した。(1732〜1790)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐みつよし【吉田光由】

江戸初期の和算家。山城嵯峨の人。「算法統宗」の文義を翻案して「塵劫記じんこうき」を著した。(1598〜1672)→塵劫記。

⇒よしだ【吉田】

よしだや【吉田屋】

浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」上の巻、吉田屋の段のこと。→廓文章くるわぶんしょう

→文献資料[夕霧阿波鳴渡]

よしだ‐やま【吉田山】

京都市左京区南部の丘。西麓に京都大学・吉田神社がある。古くは神楽岡かぐらおかとも称した。標高103メートル。

吉田山

撮影:的場 啓

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐ぶんざぶろう【吉田文三郎】‥ラウ

人形遣い。

①(初代)大坂生れ。三人遣いなど新しい技法の導入、演出の工夫などで、竹本座に全盛期をもたらした。作者名、吉田冠子。( 〜1760)

②(2代)大坂生れ。初代の子。1761年(宝暦11)襲名。江戸にも下り諸座で活動した。(1732〜1790)

⇒よしだ【吉田】

よしだ‐みつよし【吉田光由】

江戸初期の和算家。山城嵯峨の人。「算法統宗」の文義を翻案して「塵劫記じんこうき」を著した。(1598〜1672)→塵劫記。

⇒よしだ【吉田】

よしだや【吉田屋】

浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡ゆうぎりあわのなると」上の巻、吉田屋の段のこと。→廓文章くるわぶんしょう

→文献資料[夕霧阿波鳴渡]

よしだ‐やま【吉田山】

京都市左京区南部の丘。西麓に京都大学・吉田神社がある。古くは神楽岡かぐらおかとも称した。標高103メートル。

吉田山

撮影:的場 啓

よしだ‐りゅう【吉田流】‥リウ

弓術の一派。室町後期、近江の吉田上野介重賢が日置へき正次に師事して一派を興したものという。分派が多い。

⇒よしだ【吉田】

よ‐じつ【余日】

①余りの日。

②ひまな日。

③ほかの日。他日。残りの日。日葡辞書「ネンナイヨジッナクソロアイダ」

よし‐づ・く【由付く】

〔自四〕

わけがありそうである。また、由緒ありげである。趣がある。奥ゆかしい風情がある。大和物語「いと―・きてをかしくいますかりければ」

よしつねせんぼんざくら【義経千本桜】

浄瑠璃。並木千柳ほか合作の時代物。1747年(延享4)竹本座初演。義経伝説と平家没落の哀史とに取材。義経と静御前との愛に、平家の落人知盛・維盛・教経を主要人物としてあしらい、佐藤忠信をもからませる。歌舞伎にも入り、「渡海屋」「鮨屋すしや」「狐忠信」などの段は有名。

→文献資料[義経千本桜(鮓屋の段)]

よしつね‐ばかま【義経袴】

源義経が陣中で用いたという一種の袴。装束地しょうぞくじ・繻子しゅす・緞子どんすなどで仕立て、腰に白羽二重の紐をつけ、裾から1寸8分上がったところに細い紐を通して飾り、また、ひきしめ結ぶようにしたもの。

よし‐ど【葦戸・葭戸】

葦簀よしずを張った戸。夏、襖ふすま・障子などに代用。〈[季]夏〉

よ‐じと【夜尿】

寝小便。よばり。よつばり。日葡辞書「ヨジトヲスル、また、タルル」

よし‐な・い【由無い】

〔形〕[文]よしな・し(ク)

①理由がない。催馬楽、我が門を「―・しにとさむかうさむねる男」

②意義がない。益がない。つまらない。竹取物語「ようなきありきは―・かりけりとて、こずなりにけり」

③いわれがない。たわいない。くだらない。源氏物語若菜上「やんごとなきまづの人々おはすといふことは―・き事なり」

④手段がない。古今和歌集雑体「出でて行かむ人をとどめむ―・きに隣りの方に鼻もひぬかな」

⑤ゆかりがない。無関係である。枕草子25「あらぬ―・きものの名のりして来る」

⑥よくない。不都合である。よこしまである。男色大鑑「執心の書通千度なれども…取り上げざる恨みに―・き事を工たくみぬ」

よし‐なし【由無し】

理由がないさま。

⇒よしなし‐ごころ【由無し心】

⇒よしなし‐ごと【由無し言】

⇒よしなし‐ごと【由無し事】

⇒よしなし‐ぶみ【由無し文】

⇒よしなし‐もの【由無し物】

⇒よしなし‐ものがたり【由無し物語】

⇒よしなし‐わざ【由無し業】

よしなし‐ごころ【由無し心】

つまらぬおもい。たわいない心。更級日記「今は昔の―もくやしかりけりとのみ思ひ知りはて」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し言】

つまらぬもの言い。康資王母集「―いひたる人の返事に」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し事】

たわいもない事。益のない事柄。源氏物語行幸「―いと多かりや」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ぶみ【由無し文】

つまらぬ手紙。栄華物語衣珠「―うち書き」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐もの【由無し物】

つまらぬもの。無用のもの。宇治拾遺物語13「―と思ひたれども」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ものがたり【由無し物語】

つまらぬ物語。むだばなし。雑話。狭衣物語3「世の中の―など、お前にて申す人も侍らず」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐わざ【由無し業】

つまらぬしわざ。無益な行為。宇治拾遺物語10「―するといへど」

⇒よし‐なし【由無し】

よしな‐に

〔副〕

よいように。よろしく。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―いひやつて」。「―お伝え下さい」

よしの【吉野】

①奈良県南部の地名。吉野川流域の総称。大和国の一郡で、平安初期から修験道の根拠地。古来、桜の名所で南朝の史跡が多い。

②吉野織・吉野紙・吉野桜・吉野山などの略。

⇒よしの‐あんぐう【吉野行宮】

⇒よしの‐おり【吉野織】

⇒よしの‐がみ【吉野紙】

⇒よしの‐かみこ【吉野紙子】

⇒よしの‐がや【吉野榧】

⇒よしの‐がわ【吉野川】

⇒よしの‐ぐさ【吉野草】

⇒よしの‐くず【吉野葛】

⇒よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】

⇒よしの‐ごおり【吉野氷】

⇒よしの‐ざくら【吉野桜】

⇒よしの‐しずか【吉野静】

⇒よしの‐じだい【吉野時代】

⇒よしの‐しゅうい【吉野拾遺】

⇒よしの‐じんぐう【吉野神宮】

⇒よしの‐すぎ【吉野杉】

⇒よしの‐タバコ【吉野煙草】

⇒よしの‐ちょう【吉野朝】

⇒よしの‐ぬり【吉野塗】

⇒よしの‐の‐みや【吉野の宮】

⇒よしの‐びな【吉野雛】

⇒よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

⇒よしの‐もうで【吉野詣で】

⇒よしの‐やま【吉野山】

よしの【吉野】

姓氏の一つ。

⇒よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】

⇒よしの‐さくぞう【吉野作造】

よしの‐あんぐう【吉野行宮】

後醍醐天皇の吉野遷幸(1336年)から後村上天皇の賀名生あのう遷幸(48年)まで約13年間、吉野の金輪王寺きんりんのうじ(金峯山寺の別名)に置かれた皇居。

⇒よしの【吉野】

よしの‐おり【吉野織】

平織の地に任意の間隔で格子状真田組織を混ぜ、真田の交叉する部分は平組織とした織物。吉野御召・吉野縮ちぢみの類。

吉野織

よしだ‐りゅう【吉田流】‥リウ

弓術の一派。室町後期、近江の吉田上野介重賢が日置へき正次に師事して一派を興したものという。分派が多い。

⇒よしだ【吉田】

よ‐じつ【余日】

①余りの日。

②ひまな日。

③ほかの日。他日。残りの日。日葡辞書「ネンナイヨジッナクソロアイダ」

よし‐づ・く【由付く】

〔自四〕

わけがありそうである。また、由緒ありげである。趣がある。奥ゆかしい風情がある。大和物語「いと―・きてをかしくいますかりければ」

よしつねせんぼんざくら【義経千本桜】

浄瑠璃。並木千柳ほか合作の時代物。1747年(延享4)竹本座初演。義経伝説と平家没落の哀史とに取材。義経と静御前との愛に、平家の落人知盛・維盛・教経を主要人物としてあしらい、佐藤忠信をもからませる。歌舞伎にも入り、「渡海屋」「鮨屋すしや」「狐忠信」などの段は有名。

→文献資料[義経千本桜(鮓屋の段)]

よしつね‐ばかま【義経袴】

源義経が陣中で用いたという一種の袴。装束地しょうぞくじ・繻子しゅす・緞子どんすなどで仕立て、腰に白羽二重の紐をつけ、裾から1寸8分上がったところに細い紐を通して飾り、また、ひきしめ結ぶようにしたもの。

よし‐ど【葦戸・葭戸】

葦簀よしずを張った戸。夏、襖ふすま・障子などに代用。〈[季]夏〉

よ‐じと【夜尿】

寝小便。よばり。よつばり。日葡辞書「ヨジトヲスル、また、タルル」

よし‐な・い【由無い】

〔形〕[文]よしな・し(ク)

①理由がない。催馬楽、我が門を「―・しにとさむかうさむねる男」

②意義がない。益がない。つまらない。竹取物語「ようなきありきは―・かりけりとて、こずなりにけり」

③いわれがない。たわいない。くだらない。源氏物語若菜上「やんごとなきまづの人々おはすといふことは―・き事なり」

④手段がない。古今和歌集雑体「出でて行かむ人をとどめむ―・きに隣りの方に鼻もひぬかな」

⑤ゆかりがない。無関係である。枕草子25「あらぬ―・きものの名のりして来る」

⑥よくない。不都合である。よこしまである。男色大鑑「執心の書通千度なれども…取り上げざる恨みに―・き事を工たくみぬ」

よし‐なし【由無し】

理由がないさま。

⇒よしなし‐ごころ【由無し心】

⇒よしなし‐ごと【由無し言】

⇒よしなし‐ごと【由無し事】

⇒よしなし‐ぶみ【由無し文】

⇒よしなし‐もの【由無し物】

⇒よしなし‐ものがたり【由無し物語】

⇒よしなし‐わざ【由無し業】

よしなし‐ごころ【由無し心】

つまらぬおもい。たわいない心。更級日記「今は昔の―もくやしかりけりとのみ思ひ知りはて」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し言】

つまらぬもの言い。康資王母集「―いひたる人の返事に」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ごと【由無し事】

たわいもない事。益のない事柄。源氏物語行幸「―いと多かりや」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ぶみ【由無し文】

つまらぬ手紙。栄華物語衣珠「―うち書き」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐もの【由無し物】

つまらぬもの。無用のもの。宇治拾遺物語13「―と思ひたれども」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐ものがたり【由無し物語】

つまらぬ物語。むだばなし。雑話。狭衣物語3「世の中の―など、お前にて申す人も侍らず」

⇒よし‐なし【由無し】

よしなし‐わざ【由無し業】

つまらぬしわざ。無益な行為。宇治拾遺物語10「―するといへど」

⇒よし‐なし【由無し】

よしな‐に

〔副〕

よいように。よろしく。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「―いひやつて」。「―お伝え下さい」

よしの【吉野】

①奈良県南部の地名。吉野川流域の総称。大和国の一郡で、平安初期から修験道の根拠地。古来、桜の名所で南朝の史跡が多い。

②吉野織・吉野紙・吉野桜・吉野山などの略。

⇒よしの‐あんぐう【吉野行宮】

⇒よしの‐おり【吉野織】

⇒よしの‐がみ【吉野紙】

⇒よしの‐かみこ【吉野紙子】

⇒よしの‐がや【吉野榧】

⇒よしの‐がわ【吉野川】

⇒よしの‐ぐさ【吉野草】

⇒よしの‐くず【吉野葛】

⇒よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】

⇒よしの‐ごおり【吉野氷】

⇒よしの‐ざくら【吉野桜】

⇒よしの‐しずか【吉野静】

⇒よしの‐じだい【吉野時代】

⇒よしの‐しゅうい【吉野拾遺】

⇒よしの‐じんぐう【吉野神宮】

⇒よしの‐すぎ【吉野杉】

⇒よしの‐タバコ【吉野煙草】

⇒よしの‐ちょう【吉野朝】

⇒よしの‐ぬり【吉野塗】

⇒よしの‐の‐みや【吉野の宮】

⇒よしの‐びな【吉野雛】

⇒よしの‐みくまり‐じんじゃ【吉野水分神社】

⇒よしの‐もうで【吉野詣で】

⇒よしの‐やま【吉野山】

よしの【吉野】

姓氏の一つ。

⇒よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】

⇒よしの‐さくぞう【吉野作造】

よしの‐あんぐう【吉野行宮】

後醍醐天皇の吉野遷幸(1336年)から後村上天皇の賀名生あのう遷幸(48年)まで約13年間、吉野の金輪王寺きんりんのうじ(金峯山寺の別名)に置かれた皇居。

⇒よしの【吉野】

よしの‐おり【吉野織】

平織の地に任意の間隔で格子状真田組織を混ぜ、真田の交叉する部分は平組織とした織物。吉野御召・吉野縮ちぢみの類。

吉野織

⇒よしの【吉野】

よしの‐がみ【吉野紙】

和紙の一種。もと大和国吉野から産したのでこの名がある。楮こうぞ皮の繊維を精選して、極めて薄く漉すいたもの。主として漆の濾過用で「漆漉うるしこし」ともいい、貴重品の包装にも用いた。和良紙やわらがみ。やわやわ。

吉野紙

撮影:関戸 勇

⇒よしの【吉野】

よしの‐がみ【吉野紙】

和紙の一種。もと大和国吉野から産したのでこの名がある。楮こうぞ皮の繊維を精選して、極めて薄く漉すいたもの。主として漆の濾過用で「漆漉うるしこし」ともいい、貴重品の包装にも用いた。和良紙やわらがみ。やわやわ。

吉野紙

撮影:関戸 勇

⇒よしの【吉野】

よしの‐かみこ【吉野紙子】

吉野紙で作った紙子。

⇒よしの【吉野】

よしの‐がや【吉野榧】

奈良県吉野地方産のカヤの木またはその果実。この地方ではこの木の数を財産の標準にしたという。

⇒よしの【吉野】

よしのがり‐いせき【吉野ヶ里遺跡】‥ヰ‥

佐賀県神埼かんざき郡吉野ヶ里町と神埼市にまたがる、旧石器時代から中世に至る遺跡。1986年以来の発掘で弥生時代の大規模な環濠集落跡や墳丘墓などを発見。魏志倭人伝の記述との関係でも注目された。

吉野ヶ里遺跡

撮影:山梨勝弘

⇒よしの【吉野】

よしの‐かみこ【吉野紙子】

吉野紙で作った紙子。

⇒よしの【吉野】

よしの‐がや【吉野榧】

奈良県吉野地方産のカヤの木またはその果実。この地方ではこの木の数を財産の標準にしたという。

⇒よしの【吉野】

よしのがり‐いせき【吉野ヶ里遺跡】‥ヰ‥

佐賀県神埼かんざき郡吉野ヶ里町と神埼市にまたがる、旧石器時代から中世に至る遺跡。1986年以来の発掘で弥生時代の大規模な環濠集落跡や墳丘墓などを発見。魏志倭人伝の記述との関係でも注目された。

吉野ヶ里遺跡

撮影:山梨勝弘

よしの‐がわ【吉野川】‥ガハ

①「紀ノ川」参照。

②四国の川。高知・愛媛両県境の石鎚山脈中に発源、高知県北部を東流、北転して徳島県に入ってその北部を東流、徳島市街の北で紀伊水道に注ぐ。上流に大歩危おおぼけ・小歩危こぼけの峡谷がある。長さ194キロメートル。四国三郎。

③徳島県北部の市。2の南岸に位置する。ニンニク・スダチの栽培が盛ん。人口4万6千。

⇒よしの【吉野】

よしの‐ぐさ【吉野草】

桜の異称。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くず【吉野葛】

奈良県吉野から産出する上等の葛粉。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】‥ヱン

奈良・三重・和歌山3県にまたがり、吉野山・紀伊山地・瀞どろ八丁・熊野灘海岸・潮岬を含む国立公園。

⇒よしの【吉野】

よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】‥ラウ

ジャーナリスト。東京生れ。東大卒。1946年創刊の雑誌「世界」編集長。護憲・平和運動に貢献。著「君たちはどう生きるか」など。(1899〜1981)

吉野源三郎

撮影:田村 茂

よしの‐がわ【吉野川】‥ガハ

①「紀ノ川」参照。

②四国の川。高知・愛媛両県境の石鎚山脈中に発源、高知県北部を東流、北転して徳島県に入ってその北部を東流、徳島市街の北で紀伊水道に注ぐ。上流に大歩危おおぼけ・小歩危こぼけの峡谷がある。長さ194キロメートル。四国三郎。

③徳島県北部の市。2の南岸に位置する。ニンニク・スダチの栽培が盛ん。人口4万6千。

⇒よしの【吉野】

よしの‐ぐさ【吉野草】

桜の異称。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くず【吉野葛】

奈良県吉野から産出する上等の葛粉。

⇒よしの【吉野】

よしの‐くまの‐こくりつこうえん【吉野熊野国立公園】‥ヱン

奈良・三重・和歌山3県にまたがり、吉野山・紀伊山地・瀞どろ八丁・熊野灘海岸・潮岬を含む国立公園。

⇒よしの【吉野】

よしの‐げんざぶろう【吉野源三郎】‥ラウ

ジャーナリスト。東京生れ。東大卒。1946年創刊の雑誌「世界」編集長。護憲・平和運動に貢献。著「君たちはどう生きるか」など。(1899〜1981)

吉野源三郎

撮影:田村 茂

⇒よしの【吉野】

よしの‐ごおり【吉野氷】‥ゴホリ

吉野葛に砂糖を加えて固めた菓子。白色で氷に似る。

⇒よしの【吉野】

よしの‐さくぞう【吉野作造】‥ザウ

政治学者。宮城県生れ。東大教授。海老名弾正門下のクリスチャンで、大正初年に民本主義を主唱。政治・外交・社会の民主化要求の論陣を張り、知識層に巨大な影響力を持った。「明治文化全集」を編集。(1878〜1933)

吉野作造

提供:毎日新聞社

⇒よしの【吉野】

よしの‐ごおり【吉野氷】‥ゴホリ

吉野葛に砂糖を加えて固めた菓子。白色で氷に似る。

⇒よしの【吉野】

よしの‐さくぞう【吉野作造】‥ザウ

政治学者。宮城県生れ。東大教授。海老名弾正門下のクリスチャンで、大正初年に民本主義を主唱。政治・外交・社会の民主化要求の論陣を張り、知識層に巨大な影響力を持った。「明治文化全集」を編集。(1878〜1933)

吉野作造

提供:毎日新聞社

⇒よしの【吉野】

よしの‐ざくら

⇒よしの【吉野】

よしの‐ざくら広辞苑に「横を向く」で始まるの検索結果 1-1。