複数辞典一括検索+![]()

![]()

いか・す【生かす・活かす】🔗⭐🔉

いか・す【生かす・活かす】

〔他五〕

①死にかけたものを生きかえらせる。よみがえらせる。

②生命を保たせる。生きながらえさせる。尾崎紅葉、不言不語「せめては―・し参らせて、仏の御傍にも棄てさせたまへ」。「―・しておけない」

③ききめのあるように使う。活用する。「材料を―・す」「経験を―・す」

いき【生き】🔗⭐🔉

いき【生き】

[一]〔名〕

①いきること。いきていること。万葉集9「死にも―も君がまにまと思ひつつ」

②生気。勢い。新鮮さ。「―のよい魚」

③囲碁で、一群の石に目が二つ以上あり、相手に取られないこと。

④文章の推敲すいこう・校正などで、一旦消した字を元に戻すように指定する語。普通「イキ」と書く。

[二]〔接頭〕

卑しめののしる意を表す。「―かたり」「―畜生」

いき‐あ・う【生き合ふ・生き逢ふ】‥アフ🔗⭐🔉

いき‐あ・う【生き合ふ・生き逢ふ】‥アフ

〔自四〕

互いに生きながらえる。生きながらえて出あう。大鏡道長「かかる命ながの―・はず侍らましかば」

いき‐あが・る【生き上がる】🔗⭐🔉

いき‐あが・る【生き上がる】

〔自四〕

息を吹きかえす。生きかえる。古今著聞集10「一時ばかりありて―・りにけり」

いき‐いき【生き生き】🔗⭐🔉

いき‐いき【生き生き】

①活気の満ちているさま。勢いよいさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「はあはあ有難やと、―勇み入る方知らぬ梓弓」。「―した顔」

②まるで生きているかのようなさま。「―と描き出す」

いき‐い・ず【生き出づ】‥イヅ🔗⭐🔉

いき‐い・ず【生き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

いきかえる。蘇生する。竹取物語「からうじて―・で給へるに」

いき‐いそ・ぐ【生き急ぐ】🔗⭐🔉

いき‐いそ・ぐ【生き急ぐ】

〔自五〕

(「死に急ぐ」をもじった造語)一生が短いものであるかのように、休みなく活動して生きる。

いき‐うお【生き魚・活き魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

いき‐うお【生き魚・活き魚】‥ウヲ

①(→)「いきざかな」に同じ。

②(→)「いけうお」に同じ。

いき‐うし【生き牛】🔗⭐🔉

いき‐うし【生き牛】

生きている牛。

⇒生き牛の目を抉る

○生き牛の目を抉るいきうしのめをくじる🔗⭐🔉

○生き牛の目を抉るいきうしのめをくじる

「生き馬の目を抜く」に同じ。日本永代蔵1「利徳に生牛の目をもくじり」→生き馬(成句)

⇒いき‐うし【生き牛】

いき‐う・す【行き失す】

〔自下二〕

(→)「ゆきうす」に同じ。能因本枕草子御前に人々あまた「いづちもいづちも―・せなばやと思ふに」

いき‐うつし【生き写し】

①絵などで、実物とそっくりそのままの姿を写しとること。しょううつし。

②区別しにくいほど、人や物がよく似ていること。また、そのもの。「お母さんに―だ」

いき‐うま【生き馬】

生きている馬。

⇒生き馬の目を抜く

いき‐うつし【生き写し】🔗⭐🔉

いき‐うつし【生き写し】

①絵などで、実物とそっくりそのままの姿を写しとること。しょううつし。

②区別しにくいほど、人や物がよく似ていること。また、そのもの。「お母さんに―だ」

○生き馬の目を抜くいきうまのめをぬく🔗⭐🔉

○生き馬の目を抜くいきうまのめをぬく

事をなし、利を得るのに抜け目なく素早いさまをいう。「生き牛の目を抉くじる」とも。

⇒いき‐うま【生き馬】

いき‐うめ【生埋め】

生きたまま地中に埋めること。また、埋まること。「がけ崩れで―になる」

いき‐え【生絵】‥ヱ

生きているように見える絵。

いき‐え【生餌・活餌】‥ヱ

鳥獣のえさとなる生きたままの虫や動物。また、釣に使う生きたえさ。

いきおい【勢い】イキホヒ

①人・物・事が発動・進行したり、物・事の作用を発動・進行させたりする場合に、その強さ・速さなどに現れる力。

㋐活動力。躍動する力。源氏物語梅枝「水の―豊かに書きなし」。「―よく燃える」「すごい―で走る」「―がつく」

㋑他を圧する力(の現れ)。勢力。伊勢物語「人の子なれば、また心―なかりければ、とどむる―なし」。「国の―がふるう」「日の出の―」

㋒物事が進行するはずみ・なりゆき。狂言、鬮罪人「鬼の責むる―でござつたによつて、ちと強うあたるまいものでもござらぬ」。「酒の―で思わぬ口論になった」

②(副詞として)その時のなりゆきで。その結果として当然。「提案した者が、―その計画の責任者となった」

⇒いきおい‐ぐち【勢い口】

⇒勢い猛

いきおい‐かか・る【勢ひ掛かる】イキホヒ‥

〔自四〕

勢い込んでかかる。勇み立ってしかける。

いきおい‐ぐち【勢い口】イキホヒ‥

勢いのついたついで。

⇒いきおい【勢い】

いきおい‐こ・む【勢い込む】イキホヒ‥

〔自五〕

何かをしようと気勢をあげる。奮い立つ。「―・んで話す」

いきおい‐づ・く【勢い付く】イキホヒ‥

〔自五〕

活気づく。元気になる。

いき‐がい【生き甲斐】‥ガヒ🔗⭐🔉

いき‐がい【生き甲斐】‥ガヒ

生きるはりあい。生きていてよかったと思えるようなこと。「―を感ずる」

いき‐がみ【生き神】🔗⭐🔉

いき‐がみ【生き神】

①生きている神。人の形であらわれている神。

②霊験のあらたかな神。

③徳の高い人を尊んでいう語。「―さま」

いき‐ぎも【生き肝・生き胆】🔗⭐🔉

いき‐ぎも【生き肝・生き胆】

生きている動物から取った肝。薬用にすれば特効があるという。

⇒生き肝を抜く

○生き肝を抜くいきぎもをぬく

(生きている動物などの肝をえぐり取ることから)

①ひどく驚かす。どぎもをぬく。

②殺す。

⇒いき‐ぎも【生き肝・生き胆】

○生き肝を抜くいきぎもをぬく🔗⭐🔉

○生き肝を抜くいきぎもをぬく

(生きている動物などの肝をえぐり取ることから)

①ひどく驚かす。どぎもをぬく。

②殺す。

⇒いき‐ぎも【生き肝・生き胆】

いき‐ぎれ【息切れ】

息のつづかないこと。呼吸がはげしく苦しいこと。転じて、仕事の途中で根気が続かなくなること。「―がする」

いき‐ぐさ【活草】

ベンケイソウの別称。

いき‐ぐされ【生き腐れ】

魚などの新鮮なように見えて腐敗していること。いきぐさり。「鯖さばの―」

いき‐ぐすり【生き薬】

⇒いくくすり

いき‐くち【生口】

「口寄くちよせ」参照。

いき‐くび【生き首】

生きている人から切り取った首。また、切り取ろうとする首。なまくび。

いき‐ぐみ【意気組】

イキゴミ(意気込)の転。

いき‐ぐるし・い【息苦しい】

〔形〕[文]いきぐる・し(シク)

息づかいが苦しい。転じて、圧迫されるような感じにもいう。「煙にまかれて―・い」「二人だけでいると―・くなる」

いき‐けんこう【意気軒昂】‥カウ

意気込みが盛んであるさま。「―たる若者」

いき‐ごくもん【生き獄門】

生きながら獄門にさらされること。

いき‐ごと【粋事】

粋いきなこと。男女間の情事。いろごと。

いき‐ごみ【意気込み】

いきごむこと。あることをしようとする、はりきった気持。いきぐみ。「始めから―が違う」

いき‐ご・む【意気込む】

〔自五〕

勢いをこめる。あることをしようと、はりきる。「今度こそはと―・む」

いき‐ごも・る【息籠る】

〔自四〕

息がつまって苦しくなる。

いき‐ざい【遺棄罪】ヰ‥

扶助を要する老年者・幼年者・身体障害者・病者を、保護された状態から他の場所に移すことによって、生命・身体に危険をもたらす罪。主体が保護責任者のときは置き去りにすることをも含み、刑が重くなる。

いき‐ざかな【生き魚】

生きている魚。いきいきした魚。

いき‐さき【行先】

(→)「ゆきさき」に同じ。→ゆくさき

いき‐ざし【息差】

①いきづかい。呼吸。源氏物語玉鬘「監げんが―けはひ」

②けはい。様子。風采。唐物語「その―は…蓮華はちす始めて開けたるにやと見ゆ」

いきさつ【経緯】

こみいった関係。事件の経過。「結婚までの―」「いろいろ―がある」

いき‐ざま【生き様】

(「死に様」の類推から生まれた語)自分の過ごして来たぶざまな生き方。転じて、人の生き方。「すさまじい―」

いき‐じ【意気地】‥ヂ

事を貫徹しようとする気力。他にはりあって、自分の思うことを立て通そうとする気性。いじ。いくじ。いきはり。

⇒意気地が悪い

いぎ‐し【威儀師】ヰ‥

〔仏〕

①法会の時、衆僧を指導し、威儀を整える役をする僧。

②受戒の時、受戒者に坐作進退の威儀を指示する僧。威儀僧。威儀法師。

イキシア【Ixia ラテン】

アヤメ科の秋植球根類。葉は細長く約20センチメートル。春に、白・黄・紫などの美しい小花を穂状につける。種間交雑による園芸品種が多い。広義には、アヤメ科イキシア属植物(その学名)。南アフリカを中心に約50種が分布。ヤリズイセン。

いき‐くび【生き首】🔗⭐🔉

いき‐くび【生き首】

生きている人から切り取った首。また、切り取ろうとする首。なまくび。

いき‐ごくもん【生き獄門】🔗⭐🔉

いき‐ごくもん【生き獄門】

生きながら獄門にさらされること。

いき‐ざかな【生き魚】🔗⭐🔉

いき‐ざかな【生き魚】

生きている魚。いきいきした魚。

いき‐しに【生き死に】🔗⭐🔉

いき‐しに【生き死に】

生きることと死ぬこと。せいし。しょうじ。源氏物語竹河「―を君にまかする我が身とならば」。「―の境」

いき‐じびき【生き字引】🔗⭐🔉

いき‐じびき【生き字引】

経験を積み、よく物事を知っている人。先例や規則に精通していて、その人に聞けばすぐわかるというような人。ウォーキング‐ディクショナリー。「社内の―」

いき‐しょうにん【生き証人】🔗⭐🔉

いき‐しょうにん【生き証人】

過去の事件や一時期を生きながらえて、直接の体験を語ることができる人。「歴史の―」

いき‐じょうもん【生き証文】🔗⭐🔉

いき‐じょうもん【生き証文】

(生きている証文の意)証人。

○息白しいきしろし

気温が低くなった朝夕など、吐く息が白く見えること。「白息しらいき」とも。〈[季]冬〉

⇒いき【息】

いき‐す・ぐ【生き過ぐ】🔗⭐🔉

いき‐す・ぐ【生き過ぐ】

〔自上二〕

長生きする。〈日葡辞書〉

○生きた心地もしないいきたここちもしない🔗⭐🔉

○生きた心地もしないいきたここちもしない

恐ろしさや苦しさのあまり生きているような気持がしない。生きた空もない。

⇒い・きる【生きる・活きる】

いき‐だし【息出し】

①息を出す所。いきぬき。

②兜かぶとの鉢の上部の孔。八幡座はちまんざ。

③酒・醤油などの樽の上にあけた孔。

○生きた空もないいきたそらもない🔗⭐🔉

○生きた空もないいきたそらもない

「生きた心地もしない」に同じ。→生きる(成句)

⇒い・きる【生きる・活きる】

いき‐た・つ【行き立つ】

〔自四〕

(→)「ゆきたつ」に同じ。

い‐ぎたな・い【寝穢い】

〔形〕[文]いぎたな・し(ク)

眠りこけていて、なかなか目を覚まさない。寝坊である。宇津保物語蔵開中「頭の中将、昔は―・くおはせし殿の」

いき‐だわ・し【息急し】‥ダハシ

〔形シク〕

(息イタハシの約)息苦しい。息切れがする。古今著聞集7「腹ふくれて―・しきとて」

いき‐ち【生き血】

生きている動物の血。なまなましい血。

⇒生き血をしぼる

⇒生き血をすする

いき‐ち【閾値】ヰキ‥

①ある系に注目する反応をおこさせるとき必要な作用の大きさ・強度の最小値。

②生体では感覚受容器の興奮をおこさせるのに必要な最小の刺激量。しきいち。限界値。

いき‐ちがい【行き違い】‥チガヒ

(→)「ゆきちがい」に同じ。

いき‐ちが・う【行き違う】‥チガフ

〔自五〕

(→)「ゆきちがう」に同じ。

いき‐ぢくしょう【生畜生】‥シヤウ

(イキは接頭語)人をののしる語。狂言、河原太郎「あの身知らずの―め」

いき‐ちょん【意気ちょん】

①いきなこと。粋すい。(しゃれて、また、からかい気味にいう)黄表紙、高漫斉行脚日記「―の魔道」

②情事・色事など、男女間の機微にふれること。

③明和・安永頃にはやった男の結髪の一風。洒落本、辰巳之園「出ず入らずの―と結ひ」

○生き血をしぼるいきちをしぼる🔗⭐🔉

○生き血をしぼるいきちをしぼる

情け容赦なく搾取する。生き血をすする。生き血を吸う。

⇒いき‐ち【生き血】

○生き血をすするいきちをすする🔗⭐🔉

○生き血をすするいきちをすする

「生き血をしぼる」に同じ。→生き血(成句)

⇒いき‐ち【生き血】

いき‐づえ【息杖】‥ヅヱ

荷物をかついだ人やかごかきが息入れするとき、になったものを支えたりするのに用いる杖。

いき‐づかい【息遣い】‥ヅカヒ

呼吸の調子。「―が荒い」

いき‐づか・し【息衝かし】

〔形シク〕

①ため息の出るような気持である。なげかわしい。万葉集14「あな―・し見ず久にして」

②息苦しい。曲付次第「息短く―・しき内にて言ひ納むれば」

いきつき【生月】

長崎県北部、平戸島の北西にある島および町の名。隠れキリシタンが多かった。中心集落の舘浦たちうらと壱部浦いちぶうらは江戸時代の捕鯨業の根拠地。面積16.6平方キロメートル。

いき‐つき【息衝き】

⇒いきづき。

⇒いきつき‐あな【息衝き穴】

いき‐つぎ【息継ぎ】

①息をつぐこと。はげしく働いた後にしばらく休むこと。

②歌や吹奏などの途中で息を吸いこむこと。ブレス。

③火吹竹。

いき‐づき【息衝き】

①太く息をつくこと。ためいき。

②呼吸。

⇒いきづき‐あま・る【息衝き余る】

⇒いきづき‐しだい【息衝き次第】

いきつき‐あな【息衝き穴】

埋葬の際、棺の上に立てる6尺ばかりの丸い竹。中の節を抜いてその一端を地上に出しておく。息衝竹。

⇒いき‐つき【息衝き】

いきづき‐あま・る【息衝き余る】

〔自四〕

ためいきをついているにはとどまらない。万葉集17「心には火さへ燃えつつ思ひ恋ひ―・り」

⇒いき‐づき【息衝き】

いきづき‐しだい【息衝き次第】

口から出まかせ。

⇒いき‐づき【息衝き】

いき‐つ・く【行き着く】

〔自五〕

(→)「ゆきつく」に同じ。

いき‐づ・く【息衝く】

〔自五〕

①息をする。呼吸する。また、生きている。古事記中「鳰鳥みおどりの潜かずき―・き」。「伝統が―・いている」

②ため息をつく。なげく。万葉集8「青波に望みは絶えぬ、白雲に涙は尽きぬ、かくのみや―・きをらむ」

③苦しい息をつく。あえぐ。徒然草「みづからは鉾ほこをだに持たず、―・き苦しむ有様、いと見苦し」

④息をふきかえす。〈色葉字類抄〉

いき‐づくり【生作り】

⇒いけづくり

いき‐づくり【粋作り】

化粧・和服の着こなしなど粋によそおうこと。主に芸人や水商売の女性の場合にいう。

いき‐つけ【行き付け】

(→)「ゆきつけ」に同じ。

いき‐づな【息綱】

海女が潜水する時の腰綱。綱についている分銅の重みを利用して潜水し、息が苦しくなるとその綱を引いて舟に合図をする。いのちづな。

いき‐づまり【行き詰り】

(→)「ゆきづまり」に同じ。

いき‐づま・る【行き詰まる】

〔自五〕

(→)「ゆきづまる」に同じ。

いき‐づま・る【息詰まる】

〔自五〕

息が苦しくなる。極度に緊張して息がつまるような感じである。「―・る熱戦」

いき‐づ・む【息詰む】

〔自四〕

①いきをつめて腹に力を入れる。いきむ。古今著聞集16「これを大事と、思ふさま―・みて」

②こらえる。辛抱する。

いき‐づめ【行き詰め】

(→)「ゆきづめ」に同じ。

いき‐づら【生き面】

(イキは接頭語)「つら」をさらに卑しめていう語。傾城買二筋道「思へばおめおめ面目ない、此の―を合はせうより」

いきている‐かせき【生きている化石】‥ヰルクワ‥

(living fossil)地質時代に繁栄した祖先型に形態的によく似た生物で、現在も生存しているもの。シーラカンス・カブトガニ・イチョウなど。また、祖先型の化石が知られていなくても、明らかに原始的な型を保っているもの。ナメクジウオなど。生きた化石。

いきている‐かせき【生きている化石】‥ヰルクワ‥🔗⭐🔉

いきている‐かせき【生きている化石】‥ヰルクワ‥

(living fossil)地質時代に繁栄した祖先型に形態的によく似た生物で、現在も生存しているもの。シーラカンス・カブトガニ・イチョウなど。また、祖先型の化石が知られていなくても、明らかに原始的な型を保っているもの。ナメクジウオなど。生きた化石。

○意気天を衝くいきてんをつく

いきごみの盛んなことにいう。「意気衝天しょうてん」とも。

⇒い‐き【意気】

いき‐と‐し‐いける‐もの【生きとし生ける物】🔗⭐🔉

いき‐と‐し‐いける‐もの【生きとし生ける物】

(ト・シともに強めの助詞)世に生きているほどのすべてのもの。あらゆる生物。

いき‐とま・る【生き止る】🔗⭐🔉

いき‐とま・る【生き止る】

〔自四〕

生きてこの世にとどまる。生きながらえる。源氏物語夕顔「―・るまじきここちすれ」

いき‐にんぎょう【生き人形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

いき‐にんぎょう【生き人形】‥ギヤウ

①生きた人の姿に似せて造った張子人形。また、その見世物。

②人形のように美しい女。

いき‐のこり【生き残り】🔗⭐🔉

いき‐のこり【生き残り】

生き残ること。また、その人。「戦場―の古強者」

いき‐のこ・る【生き残る】🔗⭐🔉

いき‐のこ・る【生き残る】

〔自五〕

死なないで生存して残る。特に、危険な経験などで、もう少しで死んでしまうところを死なずにすむ。「戦争に―・る」

いき‐の・びる【生き延びる】🔗⭐🔉

いき‐の・びる【生き延びる】

〔自上一〕[文]いきの・ぶ(上二)

死んでしまうところを生き長らえる。生き残る。「大震災でかろうじて―・びる」

○生き恥を曝すいきはじをさらす🔗⭐🔉

○生き恥を曝すいきはじをさらす

生きながらえて恥を人目にさらす。

⇒いき‐はじ【生き恥】

いき‐はだか・る【生きはだかる】

〔自四〕

望みもないのに、この世にいたずらに生き残る。

いきはだ‐たち【生膚断】

国つ罪の一つ。生きた人の皮膚に傷をつけ、血を流してけがれさせる罪。祝詞、大祓詞「―、死膚断しにはだたち」

いき‐はり【意気張】

意気地をはること。

⇒いきはり‐ずく【意気張尽】

いきはり‐ずく【意気張尽】‥ヅク

意地を張って競い、負けまいとすること。

⇒いき‐はり【意気張】

いき‐ば・る【息張る】

〔自五〕

息をつめて腹を張る。いきむ。

いぎ‐ぶか・い【意義深い】

〔形〕

重要な意味をもつ。価値がある。

いき‐ふどう【生き不動】

①生身の不動尊。霊験のあらたかな不動明王のごとき人。

②火災の時などに、生きながら火焔に包まれている人の形容。

いき‐ぶれ【行き触れ】

触穢しょくえの一つ。死者などけがれたものに行き逢ってそのけがれにふれること。ふみあわせ。ゆきぶれ。源氏物語夕顔「いかなる―にかからせ給ふぞや」

いき‐ぼさつ【生き菩薩】

(→)「いきぼとけ」に同じ。

いぎ‐ぼそ【威儀細】ヰ‥

禅宗で用いる掛絡からから変じた無鐶むかんの五条の袈裟けさ。浄土宗で用いる。

いき‐ぼとけ【生き仏】

生身の人間でありながら仏としてあがめられる、徳の高い人。いきぼさつ。宇治拾遺物語5「この二人おのおの貴くて―なり」

いき‐ぼね【息骨】

息の音ね。声。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―を揚げさすな」

いき‐ぼん【生盆】

(→)「いきみたま」に同じ。

いき‐ま・う【息まふ】‥マフ

〔自下二〕

息を張る。いきむ。十訓抄「男の顔を見れば脇かいとり―・へひざまづきたり」

いき‐ま・く【息巻く】

〔自五〕

①勢力をふるう。源氏物語若菜上「坊のはじめの女御にて―・き給ひしかど」

②息づかいが荒くなるほど激しく怒る。徒然草「上人なほ―・きて」

③激しく言い立てる。まくしたてる。「ただではおかぬと―・く」「勝ってみせると―・く」

いきみ【息み】

いきむこと。息を込めて腹を張ること。

いき‐み【生き身】

生きている体からだ。なまみ。狂言、腹立てず「―にはらをたてぬといふ事はあるまい」

⇒いきみ‐ぐ【生身供】

⇒生き身に餌食

⇒生き身は死身

いきみ‐ぐ【生身供】

(→)「ひとみごくう」に同じ。

⇒いき‐み【生き身】

いき‐みたま【生見玉・生御霊】

陰暦7月の盆の頃、生存している父母に祝物を贈りまたは饗応する儀式・行事。また、その贈物・食物。室町時代以後の文献に現れる。生身魂。生盆いきぼん・しょうぼん。〈[季]秋〉。建内記「世俗―と号す。源は盂蘭盆経より起る也」

いき‐はだか・る【生きはだかる】🔗⭐🔉

いき‐はだか・る【生きはだかる】

〔自四〕

望みもないのに、この世にいたずらに生き残る。

いき‐み【生き身】🔗⭐🔉

○生き身に餌食いきみにえじき🔗⭐🔉

○生き身に餌食いきみにえじき

この世に生きているものには、自然に生活する手段が備わっていること。

⇒いき‐み【生き身】

○生き身は死身いきみはしにみ🔗⭐🔉

○生き身は死身いきみはしにみ

この世に生きているものは、必ず一度は死ぬものであること。生者必滅。

⇒いき‐み【生き身】

いき・む【息む】

〔自五〕

息を込めて腹に力をいれる。いきばる。

いき‐め【生き目】

生きるめあて。生きるてだて。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「門破られては―がない」

いき‐めぐら・う【生き回らふ】‥メグラフ

〔自四〕

(→)「いきめぐる」に同じ。

いき‐めぐ・る【生き回る】

〔自四〕

生きながらえる。生存する。とりかへばや「―・る心地もせず」

いき‐めろう【生女郎】‥ラウ

(イキは接頭語)女を卑しめののしる語。

いぎ‐もうしたて【異議申立て】‥マウシ‥

〔法〕行政不服審査法による不服申立ての一種。行政庁の処分・不作為について当該行政庁に対してする不服申立て。→異議の申立て→審査請求

いき‐もどり【行き戻り】

(→)「ゆきもどり」に同じ。

いき‐もの【生き物】

①生きているもの。主として動物。「―をかわいがる」

②比喩的に、命がないのに生きているように働き変化するもの。「言葉は―である」

いき‐やか【生きやか】

生気があり新鮮なさま。活気のあるさま。日葡辞書「ヒ(火)ハイキヤカニヲコリタツ」

い‐きゃく【委却】ヰ‥

自分の考えをすてさって、他にまかせること。

い‐きゃく【異客】

①主客以外の客。

②好ましくない客。困る客。浄瑠璃、女殺油地獄「―もまじり行き通ふ」

③旅人。いかく。

い‐きゃく【違格・違却】ヰ‥

①格式にたがうこと。いかく。

②道理にたがうこと。不都合。ふらち。違逆。

③困惑。狂言、泣尼「談議を説かずばなるまいが、是に違隔した」

い‐きゃく【遺却】ヰ‥

忘れさること。

い‐ぎゃく【違逆】ヰ‥

(→)違格いきゃく2に同じ。源平盛衰記45「守屋の―を過ぎ」

いき‐やくし【生き薬師】

(生きてこの世にいる薬師如来の意)治療に巧みな医師。名医。

いき‐やすめ【息休め】

仕事の間に一休みすること。いきつぎ。

いき‐ゆずり【生き譲り】‥ユヅリ

親が生きているうちに子に財産を譲りわたすこと。

い‐きょ【依拠】

よりどころとすること。また、そのよりどころ。

いき‐よ【生き世】

生きている時。現世げんせ。この世。

い‐ぎょ【移御】

天皇・上皇・三后が他所へ移ること。

い‐きょう【胃鏡】ヰキヤウ

胃の中に挿入して胃内壁を直接観察する管状の器具。初期には金属筒を使ったが、現在はグラス‐ファイバー製。→胃カメラ

い‐きょう【異香】‥キヤウ

すぐれたよいかおり。いこう。栄華物語音楽「いろいろの宝の香どもを焚かせ給へれば―薫じたり」

い‐きょう【異教】‥ケウ

自分が信じる宗教とはちがった宗教。特に一神教で、他の宗教をいう。

⇒いきょう‐と【異教徒】

い‐きょう【異郷】‥キヤウ

故国や郷里から遠く離れた土地。他郷。他国。異域。「―に骨を埋める」

⇒いきょう‐の‐おに【異郷の鬼】

い‐きょう【異境】‥キヤウ

母国を遠く離れた、よその土地。他郷。他国。外国。「―に赴く」

い‐きょう【遺教】ヰケウ

①昔の人の残したおしえ。

②死者が生前に残したおしえ。

い‐きょう【遺響】ヰキヤウ

あとに残るひびき。余韻。転じて、後世に残る習俗や教化。

い‐ぎょう【医業】‥ゲフ

医者の職業。医術の業。

い‐ぎょう【易行】‥ギヤウ

〔仏〕容易な行法。浄土教において他力の念仏をさす。↔難行。

⇒いぎょう‐どう【易行道】

⇒いぎょう‐ぼん【易行品】

い‐ぎょう【偉業】ヰゲフ

すぐれた仕事。偉大な事業。「先人の―」

い‐ぎょう【異形】‥ギヤウ

普通とはちがった形。あやしい姿。いけい。謡曲、放下僧ほうかぞう「―の出で立ち心得難く候」

い‐ぎょう【意楽】‥ゲウ

(「楽」は願う意)何かをしようとする意志。心がまえ。望み。

い‐ぎょう【遺業】ヰゲフ

故人が成しとげて、この世に残した事業。または、故人がやりかけたままの事業。「―を引き継ぐ」

いきょう‐と【異教徒】‥ケウ‥

異教を信仰する人。特にキリスト教から見て、他宗教の信者。

⇒い‐きょう【異教】

いぎょう‐どう【易行道】‥ギヤウダウ

阿弥陀如来の願力にすがって極楽に往生する方法。↔難行道。

⇒い‐ぎょう【易行】

いきょう‐の‐おに【異郷の鬼】‥キヤウ‥

異郷で鬼籍きせきに入った人。他国で死んだ人。「異域の鬼」とも。「―となる」

⇒い‐きょう【異郷】

いぎょう‐ぼん【易行品】‥ギヤウ‥

インドの竜樹の著「十住毘婆沙論」中の一品。鳩摩羅什くまらじゅうの訳。阿弥陀仏など諸仏・菩薩の名号を唱えるという易行によって初地不退の位に到達することを説いたもの。浄土門において重んずる。

⇒い‐ぎょう【易行】

いき‐ようよう【意気揚揚】‥ヤウヤウ

[史記管晏伝]得意で誇りに満ちた様子。「―と引き揚げる」

い‐きょく【夷曲】

①俗歌。ひなぶり。

②狂歌。へなぶり。

い‐きょく【囲局】ヰ‥

碁盤。

い‐きょく【医局】

医務を扱う部局。また、病院などで医師が詰め控えている室。

い‐きょく【委曲】ヰ‥

くわしくこまかなこと。また、事柄のこまかな点。「―をつくして説明する」

い‐ぎょく【居玉】ヰ‥

将棋で、玉将(王将)が初形の定位置を動かずにいること。詰められやすい。

いきょく‐どうこう【異曲同工】

(→)同工異曲に同じ。

イ‐ギヨン【李箕永】

(I Gi-yŏng)朝鮮の作家。号は民村。忠清南道牙山生れ。カップ創立に参加。戦後は北朝鮮文壇の重鎮として活躍。作「故郷」。(1895〜1984)

いきり【熱】

(→)「いきれ」に同じ。

イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)ヨーロッパ大陸の西方、大西洋上にある立憲連合王国。グレート‐ブリテン島・北アイルランドおよび付近の900以上の島々からなる。面積24万4000平方キロメートル。人口5983万5千(2004)。民族は主にアングロ‐サクソン人とケルト人。宗教は、ヘンリー8世時代以後、国教会を主とし、新教各派と旧教がある。産業革命の発祥国で、政党政治・責任内閣制がよく発達。首都ロンドン。江戸時代、日本ではエゲレス・アンゲリアなどと称した。英国。→ヨーロッパ(図)。

タワーブリッジ

撮影:田沼武能

⇒イギリス‐スパナ

⇒イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】

⇒イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】

⇒イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】

⇒イギリス‐まき【イギリス巻】

⇒イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】

イギリス‐スパナ

(和製語)自在スパナのこと。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】‥グワイ‥

「東インド会社」参照。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】‥サウ

19世紀、イギリスによるビルマ侵略戦争。第一次(1824〜26年)・第二次(52年)・第三次(85〜86年)の3回行われ、その結果、ビルマ全土がイギリス支配下のインド帝国に併合され、その1州として統治された。ビルマ戦争。英緬えいめん戦争。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】‥ハウ‥ケフクワイ

(British Broadcasting Corporation)イギリスの公共放送を実施している事業体。1927年設立。BBC

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐まき【イギリス巻】

束髪の一種。後方から巻きあげて、左右に輪をつくったもの。明治30年代に流行。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】‥パウ

(The Commonwealth of Nations)イギリス連合王国(英本国)と、かつて英帝国に属しその後独立したカナダ・オーストラリア・ニュー‐ジーランド・インド・スリランカ・ガーナ・マレーシア・ナイジェリア・キプロス・シエラレオネ・タンザニア・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・ウガンダ・ケニア・マラウイ・マルタ・ザンビア・ガンビア・シンガポール・バルバドス・ボツワナ・ガイアナ・レソト・モーリシャス・ナウル・スワジランド・トンガ・サモア・バングラデシュ・バハマ・グレナダ・パプア‐ニューギニア・セーシェル・ソロモン諸島・ツバル・ドミニカ・セントルシア・キリバス・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・バヌアツ・ベリーズ・アンティグア‐バーブーダ・モルジヴ・セント‐クリストファー‐ネイヴィス・ブルネイ・パキスタン・ナミビア・南アフリカ共和国・モザンビーク・カメルーン・フィジーの52の独立国(2003)および直轄植民地・自治地域・保護領との連合体。アイルランド・ジンバブエは連邦より離脱。ミャンマー・イラク・エジプト・スーダンなどはもと英帝国支配下にあったが、独立後は連邦に属さず。英連邦。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

いきり‐た・つ【熱り立つ】

〔自五〕

激しく怒って興奮する。いきまく。「不公平判定に―・つ」

いき‐りょう【生き霊】‥リヤウ

生きている人の怨霊おんりょうで、祟たたりをするといわれるもの。「いきすだま」とも。↔死霊しりょう

い・きる【生きる・活きる】

〔自上一〕[文]い・く(上二)

(「息」と同源。平安中期までは主に四段活用)

①生物が、生命を保つ。生存する。万葉集6「御民みたみわれ―・けるしるしあり」。源氏物語桐壺「限りとて別るる道の悲しきに―・かまほしきは命なりけり」。宇治拾遺物語2「とく逃げのきて命―・きよ」。「百まで―・きる」

②生計をたてる。生活をいとなむ。また、生命を託する。「筆一本で―・きる」「海に―・きる人々」「美術に―・きる」

③生命あるもののように作用する。

㋐効力を持つ。持ち味・本領を発揮する。「この法律はまだ―・きている」「―・きた金の使い方」「この1行で文章全体が―・きる」

㋑生気があふれる。「この絵は―・きている」

㋒囲碁で、相手の石に囲まれた石が二つ以上の目を持つときにいう。

㋓野球で、アウトにならずにすむ。「敵の失策で―・きる」

④よみがえる。復活する。日本霊異記上「甦いきたり」

⇒生きた心地もしない

⇒生きた空もない

いき・る【熱る・熅る】

〔自四〕

①むし熱くなる。ほてる。いきれる。〈類聚名義抄〉

②いきまく。りきむ。浮世草子、俗つれづれ「現銀にかくのごとくと―・るうちに」

い‐き・る【射切る】

〔他五〕

①矢を射て物を切断する。

②矢を射尽くす。

いきれ【熱・熅】

いきれること。むれること。ほてること。その熱気やにおい。いきり。「人―」「草―」

いきれ‐くさ・い【熱れ臭い】

〔形〕[文]いきれくさ・し(ク)

むれて異様な感じがする。臭みを感ずるほどにむしむしする。

いき・れる【熱れる】

〔自下一〕

(→)「熱いきる」1に同じ。

いき‐わかれ【生き別れ】

生きながら遠く別れたままであること。せいべつ。「妹と―になる」↔死に別れ

いき‐わか・れる【生き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

生きながら遠く別れて暮らす。↔死に別れる

いき‐わか・れる【行き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

(→)「ゆきわかれる」に同じ。

いき‐わた・る【行き亘る】

〔自五〕

①残るくまなく及ぶ。いきとどく。ゆきわたる。「注意が全体に―・る」

②世情に通じている。浮世風呂2「奈何之町なかのちょうの湯豆腐も食つて見ねへじやア―・らねへの」

⇒イギリス‐スパナ

⇒イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】

⇒イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】

⇒イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】

⇒イギリス‐まき【イギリス巻】

⇒イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】

イギリス‐スパナ

(和製語)自在スパナのこと。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】‥グワイ‥

「東インド会社」参照。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】‥サウ

19世紀、イギリスによるビルマ侵略戦争。第一次(1824〜26年)・第二次(52年)・第三次(85〜86年)の3回行われ、その結果、ビルマ全土がイギリス支配下のインド帝国に併合され、その1州として統治された。ビルマ戦争。英緬えいめん戦争。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】‥ハウ‥ケフクワイ

(British Broadcasting Corporation)イギリスの公共放送を実施している事業体。1927年設立。BBC

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐まき【イギリス巻】

束髪の一種。後方から巻きあげて、左右に輪をつくったもの。明治30年代に流行。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】‥パウ

(The Commonwealth of Nations)イギリス連合王国(英本国)と、かつて英帝国に属しその後独立したカナダ・オーストラリア・ニュー‐ジーランド・インド・スリランカ・ガーナ・マレーシア・ナイジェリア・キプロス・シエラレオネ・タンザニア・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・ウガンダ・ケニア・マラウイ・マルタ・ザンビア・ガンビア・シンガポール・バルバドス・ボツワナ・ガイアナ・レソト・モーリシャス・ナウル・スワジランド・トンガ・サモア・バングラデシュ・バハマ・グレナダ・パプア‐ニューギニア・セーシェル・ソロモン諸島・ツバル・ドミニカ・セントルシア・キリバス・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・バヌアツ・ベリーズ・アンティグア‐バーブーダ・モルジヴ・セント‐クリストファー‐ネイヴィス・ブルネイ・パキスタン・ナミビア・南アフリカ共和国・モザンビーク・カメルーン・フィジーの52の独立国(2003)および直轄植民地・自治地域・保護領との連合体。アイルランド・ジンバブエは連邦より離脱。ミャンマー・イラク・エジプト・スーダンなどはもと英帝国支配下にあったが、独立後は連邦に属さず。英連邦。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

いきり‐た・つ【熱り立つ】

〔自五〕

激しく怒って興奮する。いきまく。「不公平判定に―・つ」

いき‐りょう【生き霊】‥リヤウ

生きている人の怨霊おんりょうで、祟たたりをするといわれるもの。「いきすだま」とも。↔死霊しりょう

い・きる【生きる・活きる】

〔自上一〕[文]い・く(上二)

(「息」と同源。平安中期までは主に四段活用)

①生物が、生命を保つ。生存する。万葉集6「御民みたみわれ―・けるしるしあり」。源氏物語桐壺「限りとて別るる道の悲しきに―・かまほしきは命なりけり」。宇治拾遺物語2「とく逃げのきて命―・きよ」。「百まで―・きる」

②生計をたてる。生活をいとなむ。また、生命を託する。「筆一本で―・きる」「海に―・きる人々」「美術に―・きる」

③生命あるもののように作用する。

㋐効力を持つ。持ち味・本領を発揮する。「この法律はまだ―・きている」「―・きた金の使い方」「この1行で文章全体が―・きる」

㋑生気があふれる。「この絵は―・きている」

㋒囲碁で、相手の石に囲まれた石が二つ以上の目を持つときにいう。

㋓野球で、アウトにならずにすむ。「敵の失策で―・きる」

④よみがえる。復活する。日本霊異記上「甦いきたり」

⇒生きた心地もしない

⇒生きた空もない

いき・る【熱る・熅る】

〔自四〕

①むし熱くなる。ほてる。いきれる。〈類聚名義抄〉

②いきまく。りきむ。浮世草子、俗つれづれ「現銀にかくのごとくと―・るうちに」

い‐き・る【射切る】

〔他五〕

①矢を射て物を切断する。

②矢を射尽くす。

いきれ【熱・熅】

いきれること。むれること。ほてること。その熱気やにおい。いきり。「人―」「草―」

いきれ‐くさ・い【熱れ臭い】

〔形〕[文]いきれくさ・し(ク)

むれて異様な感じがする。臭みを感ずるほどにむしむしする。

いき・れる【熱れる】

〔自下一〕

(→)「熱いきる」1に同じ。

いき‐わかれ【生き別れ】

生きながら遠く別れたままであること。せいべつ。「妹と―になる」↔死に別れ

いき‐わか・れる【生き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

生きながら遠く別れて暮らす。↔死に別れる

いき‐わか・れる【行き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

(→)「ゆきわかれる」に同じ。

いき‐わた・る【行き亘る】

〔自五〕

①残るくまなく及ぶ。いきとどく。ゆきわたる。「注意が全体に―・る」

②世情に通じている。浮世風呂2「奈何之町なかのちょうの湯豆腐も食つて見ねへじやア―・らねへの」

⇒イギリス‐スパナ

⇒イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】

⇒イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】

⇒イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】

⇒イギリス‐まき【イギリス巻】

⇒イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】

イギリス‐スパナ

(和製語)自在スパナのこと。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】‥グワイ‥

「東インド会社」参照。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】‥サウ

19世紀、イギリスによるビルマ侵略戦争。第一次(1824〜26年)・第二次(52年)・第三次(85〜86年)の3回行われ、その結果、ビルマ全土がイギリス支配下のインド帝国に併合され、その1州として統治された。ビルマ戦争。英緬えいめん戦争。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】‥ハウ‥ケフクワイ

(British Broadcasting Corporation)イギリスの公共放送を実施している事業体。1927年設立。BBC

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐まき【イギリス巻】

束髪の一種。後方から巻きあげて、左右に輪をつくったもの。明治30年代に流行。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】‥パウ

(The Commonwealth of Nations)イギリス連合王国(英本国)と、かつて英帝国に属しその後独立したカナダ・オーストラリア・ニュー‐ジーランド・インド・スリランカ・ガーナ・マレーシア・ナイジェリア・キプロス・シエラレオネ・タンザニア・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・ウガンダ・ケニア・マラウイ・マルタ・ザンビア・ガンビア・シンガポール・バルバドス・ボツワナ・ガイアナ・レソト・モーリシャス・ナウル・スワジランド・トンガ・サモア・バングラデシュ・バハマ・グレナダ・パプア‐ニューギニア・セーシェル・ソロモン諸島・ツバル・ドミニカ・セントルシア・キリバス・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・バヌアツ・ベリーズ・アンティグア‐バーブーダ・モルジヴ・セント‐クリストファー‐ネイヴィス・ブルネイ・パキスタン・ナミビア・南アフリカ共和国・モザンビーク・カメルーン・フィジーの52の独立国(2003)および直轄植民地・自治地域・保護領との連合体。アイルランド・ジンバブエは連邦より離脱。ミャンマー・イラク・エジプト・スーダンなどはもと英帝国支配下にあったが、独立後は連邦に属さず。英連邦。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

いきり‐た・つ【熱り立つ】

〔自五〕

激しく怒って興奮する。いきまく。「不公平判定に―・つ」

いき‐りょう【生き霊】‥リヤウ

生きている人の怨霊おんりょうで、祟たたりをするといわれるもの。「いきすだま」とも。↔死霊しりょう

い・きる【生きる・活きる】

〔自上一〕[文]い・く(上二)

(「息」と同源。平安中期までは主に四段活用)

①生物が、生命を保つ。生存する。万葉集6「御民みたみわれ―・けるしるしあり」。源氏物語桐壺「限りとて別るる道の悲しきに―・かまほしきは命なりけり」。宇治拾遺物語2「とく逃げのきて命―・きよ」。「百まで―・きる」

②生計をたてる。生活をいとなむ。また、生命を託する。「筆一本で―・きる」「海に―・きる人々」「美術に―・きる」

③生命あるもののように作用する。

㋐効力を持つ。持ち味・本領を発揮する。「この法律はまだ―・きている」「―・きた金の使い方」「この1行で文章全体が―・きる」

㋑生気があふれる。「この絵は―・きている」

㋒囲碁で、相手の石に囲まれた石が二つ以上の目を持つときにいう。

㋓野球で、アウトにならずにすむ。「敵の失策で―・きる」

④よみがえる。復活する。日本霊異記上「甦いきたり」

⇒生きた心地もしない

⇒生きた空もない

いき・る【熱る・熅る】

〔自四〕

①むし熱くなる。ほてる。いきれる。〈類聚名義抄〉

②いきまく。りきむ。浮世草子、俗つれづれ「現銀にかくのごとくと―・るうちに」

い‐き・る【射切る】

〔他五〕

①矢を射て物を切断する。

②矢を射尽くす。

いきれ【熱・熅】

いきれること。むれること。ほてること。その熱気やにおい。いきり。「人―」「草―」

いきれ‐くさ・い【熱れ臭い】

〔形〕[文]いきれくさ・し(ク)

むれて異様な感じがする。臭みを感ずるほどにむしむしする。

いき・れる【熱れる】

〔自下一〕

(→)「熱いきる」1に同じ。

いき‐わかれ【生き別れ】

生きながら遠く別れたままであること。せいべつ。「妹と―になる」↔死に別れ

いき‐わか・れる【生き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

生きながら遠く別れて暮らす。↔死に別れる

いき‐わか・れる【行き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

(→)「ゆきわかれる」に同じ。

いき‐わた・る【行き亘る】

〔自五〕

①残るくまなく及ぶ。いきとどく。ゆきわたる。「注意が全体に―・る」

②世情に通じている。浮世風呂2「奈何之町なかのちょうの湯豆腐も食つて見ねへじやア―・らねへの」

⇒イギリス‐スパナ

⇒イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】

⇒イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】

⇒イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】

⇒イギリス‐まき【イギリス巻】

⇒イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】

イギリス‐スパナ

(和製語)自在スパナのこと。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ひがしインドがいしゃ【イギリス東インド会社】‥グワイ‥

「東インド会社」参照。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ビルマ‐せんそう【イギリスビルマ戦争】‥サウ

19世紀、イギリスによるビルマ侵略戦争。第一次(1824〜26年)・第二次(52年)・第三次(85〜86年)の3回行われ、その結果、ビルマ全土がイギリス支配下のインド帝国に併合され、その1州として統治された。ビルマ戦争。英緬えいめん戦争。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐ほうそう‐きょうかい【イギリス放送協会】‥ハウ‥ケフクワイ

(British Broadcasting Corporation)イギリスの公共放送を実施している事業体。1927年設立。BBC

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐まき【イギリス巻】

束髪の一種。後方から巻きあげて、左右に輪をつくったもの。明治30年代に流行。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

イギリス‐れんぽう【イギリス連邦】‥パウ

(The Commonwealth of Nations)イギリス連合王国(英本国)と、かつて英帝国に属しその後独立したカナダ・オーストラリア・ニュー‐ジーランド・インド・スリランカ・ガーナ・マレーシア・ナイジェリア・キプロス・シエラレオネ・タンザニア・ジャマイカ・トリニダード‐トバゴ・ウガンダ・ケニア・マラウイ・マルタ・ザンビア・ガンビア・シンガポール・バルバドス・ボツワナ・ガイアナ・レソト・モーリシャス・ナウル・スワジランド・トンガ・サモア・バングラデシュ・バハマ・グレナダ・パプア‐ニューギニア・セーシェル・ソロモン諸島・ツバル・ドミニカ・セントルシア・キリバス・セント‐ヴィンセントおよびグレナディーン諸島・バヌアツ・ベリーズ・アンティグア‐バーブーダ・モルジヴ・セント‐クリストファー‐ネイヴィス・ブルネイ・パキスタン・ナミビア・南アフリカ共和国・モザンビーク・カメルーン・フィジーの52の独立国(2003)および直轄植民地・自治地域・保護領との連合体。アイルランド・ジンバブエは連邦より離脱。ミャンマー・イラク・エジプト・スーダンなどはもと英帝国支配下にあったが、独立後は連邦に属さず。英連邦。

⇒イギリス【Inglez ポルトガル・英吉利】

いきり‐た・つ【熱り立つ】

〔自五〕

激しく怒って興奮する。いきまく。「不公平判定に―・つ」

いき‐りょう【生き霊】‥リヤウ

生きている人の怨霊おんりょうで、祟たたりをするといわれるもの。「いきすだま」とも。↔死霊しりょう

い・きる【生きる・活きる】

〔自上一〕[文]い・く(上二)

(「息」と同源。平安中期までは主に四段活用)

①生物が、生命を保つ。生存する。万葉集6「御民みたみわれ―・けるしるしあり」。源氏物語桐壺「限りとて別るる道の悲しきに―・かまほしきは命なりけり」。宇治拾遺物語2「とく逃げのきて命―・きよ」。「百まで―・きる」

②生計をたてる。生活をいとなむ。また、生命を託する。「筆一本で―・きる」「海に―・きる人々」「美術に―・きる」

③生命あるもののように作用する。

㋐効力を持つ。持ち味・本領を発揮する。「この法律はまだ―・きている」「―・きた金の使い方」「この1行で文章全体が―・きる」

㋑生気があふれる。「この絵は―・きている」

㋒囲碁で、相手の石に囲まれた石が二つ以上の目を持つときにいう。

㋓野球で、アウトにならずにすむ。「敵の失策で―・きる」

④よみがえる。復活する。日本霊異記上「甦いきたり」

⇒生きた心地もしない

⇒生きた空もない

いき・る【熱る・熅る】

〔自四〕

①むし熱くなる。ほてる。いきれる。〈類聚名義抄〉

②いきまく。りきむ。浮世草子、俗つれづれ「現銀にかくのごとくと―・るうちに」

い‐き・る【射切る】

〔他五〕

①矢を射て物を切断する。

②矢を射尽くす。

いきれ【熱・熅】

いきれること。むれること。ほてること。その熱気やにおい。いきり。「人―」「草―」

いきれ‐くさ・い【熱れ臭い】

〔形〕[文]いきれくさ・し(ク)

むれて異様な感じがする。臭みを感ずるほどにむしむしする。

いき・れる【熱れる】

〔自下一〕

(→)「熱いきる」1に同じ。

いき‐わかれ【生き別れ】

生きながら遠く別れたままであること。せいべつ。「妹と―になる」↔死に別れ

いき‐わか・れる【生き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

生きながら遠く別れて暮らす。↔死に別れる

いき‐わか・れる【行き別れる】

〔自下一〕[文]いきわか・る(下二)

(→)「ゆきわかれる」に同じ。

いき‐わた・る【行き亘る】

〔自五〕

①残るくまなく及ぶ。いきとどく。ゆきわたる。「注意が全体に―・る」

②世情に通じている。浮世風呂2「奈何之町なかのちょうの湯豆腐も食つて見ねへじやア―・らねへの」

いき‐めぐら・う【生き回らふ】‥メグラフ🔗⭐🔉

いき‐めぐら・う【生き回らふ】‥メグラフ

〔自四〕

(→)「いきめぐる」に同じ。

いき‐めぐ・る【生き回る】🔗⭐🔉

いき‐めぐ・る【生き回る】

〔自四〕

生きながらえる。生存する。とりかへばや「―・る心地もせず」

いき‐やか【生きやか】🔗⭐🔉

いき‐やか【生きやか】

生気があり新鮮なさま。活気のあるさま。日葡辞書「ヒ(火)ハイキヤカニヲコリタツ」

いき‐ゆずり【生き譲り】‥ユヅリ🔗⭐🔉

いき‐ゆずり【生き譲り】‥ユヅリ

親が生きているうちに子に財産を譲りわたすこと。

いき‐よ【生き世】🔗⭐🔉

いき‐よ【生き世】

生きている時。現世げんせ。この世。

い・きる【生きる・活きる】🔗⭐🔉

い・きる【生きる・活きる】

〔自上一〕[文]い・く(上二)

(「息」と同源。平安中期までは主に四段活用)

①生物が、生命を保つ。生存する。万葉集6「御民みたみわれ―・けるしるしあり」。源氏物語桐壺「限りとて別るる道の悲しきに―・かまほしきは命なりけり」。宇治拾遺物語2「とく逃げのきて命―・きよ」。「百まで―・きる」

②生計をたてる。生活をいとなむ。また、生命を託する。「筆一本で―・きる」「海に―・きる人々」「美術に―・きる」

③生命あるもののように作用する。

㋐効力を持つ。持ち味・本領を発揮する。「この法律はまだ―・きている」「―・きた金の使い方」「この1行で文章全体が―・きる」

㋑生気があふれる。「この絵は―・きている」

㋒囲碁で、相手の石に囲まれた石が二つ以上の目を持つときにいう。

㋓野球で、アウトにならずにすむ。「敵の失策で―・きる」

④よみがえる。復活する。日本霊異記上「甦いきたり」

⇒生きた心地もしない

⇒生きた空もない

いく【生】🔗⭐🔉

いく【生】

〔接頭〕

生気がある意。「―井」「―大刀」

うぶ【産・生・初】🔗⭐🔉

うぶ【産・生・初】

①《産・生》出産に関することをあらわす語。「―湯」

②《産・生》生まれた時のままであること。兼澄集「なできけむ―の黒髪」

③《初》(「初心」とも書く)生来のままで飾りけのないこと。ういういしいこと。世間ずれがしていないこと。「―な所のある男」

④《初》(「初心」とも書く)男女の情を解しないこと。「―な娘」

うまれ‐うまれ【生れ生れ】🔗⭐🔉

うまれ‐うまれ【生れ生れ】

生まれるとすぐ。生まれたまま。

⇒うまれ【生れ】

おい‐さがり【生い下り】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐さがり【生い下り】オヒ‥

女の髪が背後に垂れること。紫式部日記「髪の筋こまやかに清らにて、―の末より一尺ばかり余り給へり」

おい‐さき【生い先】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐さき【生い先】オヒ‥

成長して行く先。行く末。将来。「―たのもしく見える」

⇒生い先有り

○生い先有りおいさきあり🔗⭐🔉

○生い先有りおいさきあり

これからの人生に楽しみがある。将来に見込みがある。

⇒おい‐さき【生い先】

おい‐さ・く【追ひ放く】オヒ‥

〔他下二〕

追い遠ざける。源氏物語浮舟「人々―・けなどするに」

おい‐ざけ【追酒】オヒ‥

十分飲んだあとで更に飲む酒。

おいさち‐の‐もの【負幸物】オヒ‥

出雲国造いずものくにのみやつこが新任に際して天皇から賜るもの。

おい‐さ・ぶ【老いさぶ】

〔自上二〕

年寄って老衰の度が進む。おいこむ。新撰六帖6「野べみれば花のさかりの過ぎはてて―・びにける草の霜かれ」

おい‐さま【追い様】オヒ‥

(オイザマとも)

①あとを追うさま。愚管抄6「―に三四人同じやうなる者の出できて」

②馬などの尻。また、そちらからみた姿。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―向ふ横腹へ薙ぎ立つるを」

おい‐ざま【生い様】オヒ‥

草木の生えている様子。

おい‐さらば・う【老いさらばふ】‥サラバフ

〔自四〕

(→)「おいさらぼう」に同じ。

おい‐さらば・える【老いさらばえる】‥サラバヘル

〔自下一〕

文語「おいさらぼう」から転じた語。

おい‐さらぼ・う【老いさらぼふ】‥サラボフ

〔自四〕

年をとってよぼよぼになる。甚だしく老衰する。徒然草「むく犬の浅ましく―・ひて」

おいし【大石】オヒシ

(オホイシの約)大きな石。一説に「生ひ石」とも。古事記中「伊勢の海の―に」

お‐いし・い

〔形〕

(「いしい」に接頭語「お」が付いてできた語)

①美味である。浮世床2「なんぞ―・い物がござりますなら」。「―・いお菓子」

②好ましい。もうけになる。都合がよい。「―・い話」

おい‐じき【追敷】オヒ‥

信用取引や清算取引で、投資家が証券会社に預託している委託証拠金が、相場の変動等により必要額を下回った場合に追加徴収される金。追おい証拠金。追証。

おい‐し・く【生ひ及く】オヒ‥

〔自四〕

あとから新しいのがつぎつぎに生える。万葉集11「夏草の刈り除そくれども―・く如し」

おい‐し・く【追ひ及く】オヒ‥

〔自四〕

追いつく。万葉集2「遺おくれ居て恋ひつつあらずは―・かむ」

おい‐しげ・る【生い茂る】オヒ‥

〔自五〕

草木が生えてよく茂る。繁茂する。

おい‐じた【老い舌】

老人の舌。歯が落ちて、ものを言う時に見えがちになる舌。万葉集4「―出でてよよむとも」

おいした‐えん【覆下園】オヒ‥ヱン

玉露・碾茶ひきちゃなどを製するため、棚を架し、簾を懸け、蓆・藁などでおおい、日光の直射を避けて新梢と新葉の軟化を図る茶園。

おい‐しょう【追証】オヒ‥

(→)追敷おいじきに同じ。

おい‐しょうこきん【追証拠金】オヒ‥

(→)追敷おいじきに同じ。

おい‐しら・う【老い痴らふ】‥シラフ

〔自四〕

老いぼれる。老いほうける。源氏物語賢木「―・へる人々」

おい‐しらが・う【追ひしらがふ】オヒシラガフ

〔自四〕

先を争う。今昔物語集29「盗人どもは門さまへ―・ひて出る」

おい‐しら・く【老い白く】

〔自下二〕

年をとって髪などが白くなる。清輔集「山かげに―・けたる椎柴の」

おい‐しら・む【老い痴らむ】

〔自四〕

(「しらむ」は衰弱する意)年をとって衰弱する。(一説に「老い白む」で、年をとって髪が白くなる意)宇治拾遺物語11「―・みたる老僧来りぬ」

おい‐し・る【老い痴る】

〔自下二〕

老いぼれる。老いほうける。宇津保物語藤原君「われのみ貧しく―・れにたるや」

おい‐すえ【生い末】オヒスヱ

(→)「おいさき(生先)」に同じ。源氏物語橋姫「岩根にとめし松の―」

おい‐すが・う【追ひ次ふ】オヒスガフ

〔自四〕

追いついて来る。おいすがる。源氏物語少女「さいはひ人の腹の后がねこそ又―・ひぬれ」

おい‐すが・る【追い縋る】オヒ‥

〔自五〕

①後から追いついてとりすがる。「―・る相手を振り払う」

②いったん断られたのに、また無理に頼む。

オイスター【oyster】

牡蠣かき。

⇒オイスター‐ソース【oyster sauce】

オイスター‐ソース【oyster sauce】

牡蠣のゆで汁を濃縮して作る中国料理の調味料。牡蠣油。

⇒オイスター【oyster】

オイストラフ【David F. Oistrakh】

ロシアのバイオリン奏者。モスクワ音楽院教授。第二次大戦後、西欧や日本でも演奏。(1908〜1974)

おい‐ずり【負簏】オヒ‥

背に負う簏すり。笈おい。

おい‐ずり【追刷り】オヒ‥

(→)増刷ぞうさつに同じ。

おい‐ずり【笈摺】オヒ‥

巡礼者などが着物の上に着る、袖無羽織に似たうすい衣。笈を負う時、背の摺れるのを防いだという。おいずる。

おい‐ずる【笈摺】オヒ‥

(→)「おいずり」に同じ。東海道中膝栗毛2「―を着たまま、あかぎれだらけの足をのばし」

おいせぬ‐かど【老いせぬ門】

①[和漢朗詠集「不老門の前には日月遅し」]皇居の門を祝っていう語。

②長寿を祝っていう語。

おいせぬ‐みや【老いせぬ宮】

(長寿を願っていう)若君わかぎみ。

おい‐せん【追銭】オヒ‥

すでに払った上に、追加して支払う金銭。おい。追金おいがね。「盗人に―」

おい‐そ・う【生ひ添ふ】オヒソフ

〔自四〕

いよいよ生い茂る。新古今和歌集賀「年ごとに―・ふ竹の」

おいそけ‐もの【おいそけ者】

⇒おいらけもの

おい‐そだち【生い育ち】オヒ‥

生長。生い立ち。

おいそ‐の‐もり【老蘇の杜・老曾の森】

滋賀県蒲生郡安土町奥石おいそ神社の森。(歌枕)

おい‐そや【負征矢】オヒ‥

胡簶やなぐいにつけて腰にそえて負う軍陣用の征矢。万葉集20「―のそよと鳴るまで」

おい‐それ

(「おい」といわれ「それ」と応ずることから)簡単に引き受けること。すぐに言いなりになること。たちまち。浮世風呂4「―の間にパラリだ」

⇒おいそれ‐と

⇒おいそれ‐もの【おいそれ者】

おいそれ‐と

〔副〕

(多く下に否定の語を伴って)よく考えずに。ただちに。簡単に。「―は引き受けられぬ」

⇒おい‐それ

おいそれ‐もの【おいそれ者】

深くも考えずに、おいそれと物事をする人。軽率な人。

⇒おい‐それ

お‐いた

①(「いた」は「いたずら」の略)幼児のいたずら。

②「おいたみ」の略。〈日葡辞書〉

お‐いた【御板】

(女房詞)板付きの蒲鉾かまぼこ。

おい‐だき【追焚き】オヒ‥

①(「追炊」とも書く)炊いた飯が不足して、さらに炊き足すこと。

②風呂の湯がさめたとき、もう一度火をたいて沸かすこと。

おい‐だし【追出し】オヒ‥

①追い出すこと。「反対派の―を謀る」「―コンパ」

②遊里で、明六つの鐘。泊り客が帰るころに鳴るのでいう。明けの鐘。追出しの鐘。

③興行物の終わった時に打つ太鼓。打出しの太鼓。

④追出し薬の略。

⇒おいだし‐がゆ【追出し粥】

⇒おいだし‐ぐすり【追出し薬】

おいだし‐がゆ【追出し粥】オヒ‥

(→)霜月粥しもつきがゆに同じ。

⇒おい‐だし【追出し】

おいだし‐ぐすり【追出し薬】オヒ‥

病気の内攻を防ぎ、病毒を体外に発散させる薬。浮世草子、好色敗毒散「揚屋の座敷を沼田ぬたうちありく輩ともがらに―もちひんために」

⇒おい‐だし【追出し】

おい‐だ・す【追い出す】オヒ‥

〔他五〕

①外へ追いやる。追い払う。「部屋から―・す」

②(比喩的に)属している集団などからしめ出して、関係を断つ。

③追出し薬で病毒を外に発散させる。

おい‐たち【生い立ち】オヒ‥

子供が成長すること。また、その過程・経歴。「―の記」

おい‐た・つ【生い立つ】オヒ‥

〔自五〕

(オイダツとも)

①生えて立つ。古事記中「―・てる葉広はびろ斎ゆつ真椿」

②次第にそだつ。成長する。成人する。

おい‐たて【追立て】オヒ‥

①追い立てること。特に、家主が借家人にその貸家から立ち退くよう要求すること。店立たなだて。「―をくう」

②唐鋤からすきの後方に柄のようになって出た所。

⇒おいたて‐の‐つかい【追立の使】

おいたて‐の‐つかい【追立の使】オヒ‥ツカヒ

流罪るざいの罪人を配所に追い立てる使。おったてのかんにん。

⇒おい‐たて【追立て】

おい‐た・てる【追い立てる】オヒ‥

〔他下一〕[文]おひた・つ(下二)

追い払う。追いやる。また、せかす。「子供を学校へ―・てる」「仕事に―・てられる」

オイタナジー【Euthanasie ドイツ】

安楽死。安死術。ユータナジー。

お‐いたみ

(女房詞)塩。略して「おいた」とも。

おい‐ざま【生い様】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐ざま【生い様】オヒ‥

草木の生えている様子。

おい‐しげ・る【生い茂る】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐しげ・る【生い茂る】オヒ‥

〔自五〕

草木が生えてよく茂る。繁茂する。

おい‐すえ【生い末】オヒスヱ🔗⭐🔉

おい‐すえ【生い末】オヒスヱ

(→)「おいさき(生先)」に同じ。源氏物語橋姫「岩根にとめし松の―」

おい‐そだち【生い育ち】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐そだち【生い育ち】オヒ‥

生長。生い立ち。

おい‐たち【生い立ち】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐たち【生い立ち】オヒ‥

子供が成長すること。また、その過程・経歴。「―の記」

おい‐た・つ【生い立つ】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐た・つ【生い立つ】オヒ‥

〔自五〕

(オイダツとも)

①生えて立つ。古事記中「―・てる葉広はびろ斎ゆつ真椿」

②次第にそだつ。成長する。成人する。

おい‐は【生い端】オヒ‥🔗⭐🔉

おい‐は【生い端】オヒ‥

実のなりはじめ。田植草紙「繁う落つるは―の栗の習ひか」

お・える【生える】オヘル🔗⭐🔉

お・える【生える】オヘル

〔自下一〕

①成長する。芽が出る。はえる。天草本金句集「いつ鼠の口に象のきばが―・へたことがあるか」

②勃起する。

き【生】🔗⭐🔉

き【生】

まじりけのないこと。人工を加えていないこと。純粋なこと。「ウィスキーを―で飲む」「―娘」「―糸」

しょう【生】シヤウ🔗⭐🔉

しょうじょう‐せぜ【生生世世】シヤウジヤウ‥🔗⭐🔉

しょうじょう‐せぜ【生生世世】シヤウジヤウ‥

生まれかわり死にかわりして世を経る意。現世も後世も。永劫。宇津保物語俊蔭「この日の本の衆生は―に人の身を受くべきものにあらず」

しょうじょう‐るてん【生生流転】シヤウジヤウ‥🔗⭐🔉

しょうじょう‐るてん【生生流転】シヤウジヤウ‥

(セイセイルテンとも)万物は永遠に生死を繰り返し、絶えず移り変わってゆくこと。

せい【生】🔗⭐🔉

せい【生】

①いきること。いのち。「この世に―をうける」

②学習・修業する人。「1年―」

③男子の謙称。また、書簡の署名に添えても使う。「―ら卒業にあたりて」

→しょう(生)

⇒生ある者は必ず死あり

⇒生は難く死は易し

⇒生は寄なり死は帰なり

⇒生は死の始め

⇒生を偸む

⇒生を視ること死の如し

○生ある者は必ず死ありせいあるものはかならずしあり🔗⭐🔉

○生ある者は必ず死ありせいあるものはかならずしあり

[揚子法言君子]生きている者は、いつかは必ず死ぬ時が来るものである。

⇒せい【生】

せい‐あん【成案】

できあがった文案または考案。「未だ―を得ず」

せいあん【西安】

(Xi'an)中国陝西省の省都。関中平野の中心に位し、渭河の南、終南山の北に当たる。周(鎬京)・秦・漢・隋・唐(長安)はいずれも近傍に都し、明・清は西安府と称し、民国に至って長安県を置き、のち西安市となる。秦の始皇帝陵・兵馬俑坑(世界遺産)など名勝・古跡が多い。人口448万2千(2000)。

始皇帝陵・兵馬俑

提供:JTBフォト

⇒せいあん‐じけん【西安事件】

⇒せいあん‐ひりん【西安碑林】

せいあん‐じけん【西安事件】

1936年12月12日、共産党軍討伐のため西安に駐屯中の張学良麾下きかの旧東北軍が、南京から督戦にきた蒋介石を監禁した事件。張は内戦をやめて団結、抗日することを要求、共産党の周恩来の斡旋もあり、まもなく蒋を釈放。国共合作による抗日民族統一戦線の結成の契機となったが、以後、張は監禁された。

⇒せいあん【西安】

せいあん‐ひりん【西安碑林】

「碑林」参照。

⇒せいあん【西安】

せい‐い【正位】‥ヰ

①正しい位。正しい位置。

②内位。

せい‐い【生意】

①いきながらえようとする心。また、万物のいきている心持。

②いきいきした様子。生気。

③商売。また、くらしむき。

せい‐い【西夷】

①西方のえびす。

②江戸末期に西洋人を卑しんでいった語。

せい‐い【声威】‥ヰ

①名声と権威。

②言いふらしておどすこと。

せい‐い【征夷】

えびすを征伐すること。

⇒せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】

せい‐い【征衣】

①旅ごろも。旅装。

②出征の軍服。

せい‐い【勢位】‥ヰ

権勢と地位。権勢ある地位。

せい‐い【勢威】‥ヰ

権勢と威力。いきおい。威勢。権威。「―をふるう」

せい‐い【聖威】‥ヰ

天子の威光。

せい‐い【聖意】

①天子の御意。

②聖人の意思。

せい‐い【誠意】

私欲を離れ、曲がったところのない心で物事に対する気持。まごころ。「―を尽くす」「―に欠ける」「誠心―」

せい‐いき【西域】‥ヰキ

(サイイキとも)中国の西方諸国を中国人が呼んだ汎称。広義にはペルシア・小アジア・シリア・エジプト方面まで含む。狭義にはタリム盆地(東トルキスタン)をいい、漢代にはオアシスにイラン系諸族が分散・定住して小都市国家が分立、西域三十六国と総称され、唐代にかけて東西交通の要衝。

⇒せいいき‐とご【西域都護】

せい‐いき【声域】‥ヰキ

人が歌い得る音声の区域。その高低により、女声をソプラノ・メゾ‐ソプラノ・アルト、男声をテノール・バリトン・バスに分ける。

せい‐いき【聖域】‥ヰキ

①聖人の域。聖人の境地。

②神聖な地域。犯してはならない区域。比喩的に、手を触れてはならない分野。→サンクチュアリ

せいいきすいどうき【西域水道記】‥ヰキ‥ダウ‥

水脈を中心に、天山南北路(今の新疆ウイグル自治区)の地理・歴史を述べた書。5巻。清の徐松撰。1823年刊。

せいいき‐とご【西域都護】‥ヰキ‥

漢代西域経営の長官。前59年前漢の宣帝の時、烏塁城に設置。

⇒せい‐いき【西域】

せいいきものがたり【西域物語】‥ヰキ‥

経世書。本多利明著。3巻。寛政10年(1798)序。西域すなわち西洋諸国をモデルとし、開国・貿易・領土拡張政策を主張。

→文献資料[西域物語]

せい‐いく【生育】

生まれそだつこと。また、生まれたものをそだてること。「稲の―」

せい‐いく【成育】

そだつこと。成長すること。「稚魚の―」

せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】‥シヤウ‥

①平安初期、蝦夷えぞ征討のために派遣された将軍。797年(延暦16)坂上田村麻呂が任命されたのが初の確かな例。

②源頼朝以後、鎌倉・室町・江戸幕府にいたる武家政権の首長の称号。

⇒せい‐い【征夷】

せい‐いつ【斉一】

ととのいそろっていること。一様であること。「条件が―になる」

⇒せいいつ‐せつ【斉一説】

せい‐いつ【清逸】

清く浮世ばなれしていること。

せい‐いつ【精一】

[書経大禹謨]心が純粋で一途なこと。誠実で純一なこと。精心一意。

せい‐いつ【静逸】

静かで心身の安らかなこと。

せいいつ‐せつ【斉一説】

地質時代の地学現象も現在の自然に見られる現象と同じであったとする考え。18世紀末にハットンが提示し、ライエルが確立。斉一観。

⇒せい‐いつ【斉一】

せい‐いっぱい【精一杯】

力の限りを尽くすさま。こんかぎり。また、でき得るぎりぎりのところ。「―働く」「値引はこれが―です」

せい‐いぶつ【聖遺物】‥ヰ‥

(relics)キリスト教の聖人の遺骨や遺品。奇跡的な力をもつと信じられ、崇敬の対象となる。

せい‐いん【世蔭】

家がら。門閥。

せい‐いん【正員】‥ヰン

正式の資格のある人員。

せい‐いん【正院】‥ヰン

1871年(明治4)、廃藩置県後の官制改革によって設置された最高官庁。左院・右院とともに太政官を構成し、両院の上に立つ。太政大臣・左大臣・右大臣・参議よりなる。77年廃止。しょういん。→左院→右院

せい‐いん【生員】‥ヰン

(もと大学などの学生の定員の意)学生。生徒。増山守正、西京繁昌記「小学校男女の―漸次年を経ば」

せい‐いん【成因】

ものごとのできあがる原因。「火山の―」

せい‐いん【成員】‥ヰン

団体などを構成する人員。メンバー。

せい‐いん【声韻】‥ヰン

①こえとひびき。音韻。

②歌論で、句の終りに同字の重なること。正徹物語「―とて、句のはてに同字のをりあひたるをば嫌ふなり」

せい‐いん【清陰】

すずしいかげ。美蔭。

せい‐いん【晴陰】

はれとくもり。

ぜい‐いん【税印】

証書または帳簿の印紙税として、印紙税額相当の現金を官署に納付した時、官署が納付済の証として押捺する印。

せいインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

⇒にしインドしょとう

せい‐う【青雨】

青葉に降りかかる雨。翠雨すいう。緑雨。

せい‐う【星雨】

(→)流星雨りゅうせいうに同じ。

せい‐う【晴雨】

晴天と雨天。はれとあめ。「―にかかわらず」

⇒せいう‐けい【晴雨計】

せいう‐けい【晴雨計】

気象観測用の気圧計の旧称。

⇒せい‐う【晴雨】

セイウチ【sivuch ロシア】

(ロシア語でトドの意)セイウチ科の哺乳類。雄は体長約3.5メートル、雌は3メートル、体重1トンに達する。幼獣には体毛があるが、成獣にはほとんどない。皮膚は茶灰色。上唇の両側にひげがある。上顎の犬歯は大きく発達し、海底の泥の中から貝類を掘り出して食う。尾短く、四肢は鰭ひれ状。北極の周辺の海にかなり大きな群れをなして生活。海象。海馬。

セイウチ

⇒せいあん‐じけん【西安事件】

⇒せいあん‐ひりん【西安碑林】

せいあん‐じけん【西安事件】

1936年12月12日、共産党軍討伐のため西安に駐屯中の張学良麾下きかの旧東北軍が、南京から督戦にきた蒋介石を監禁した事件。張は内戦をやめて団結、抗日することを要求、共産党の周恩来の斡旋もあり、まもなく蒋を釈放。国共合作による抗日民族統一戦線の結成の契機となったが、以後、張は監禁された。

⇒せいあん【西安】

せいあん‐ひりん【西安碑林】

「碑林」参照。

⇒せいあん【西安】

せい‐い【正位】‥ヰ

①正しい位。正しい位置。

②内位。

せい‐い【生意】

①いきながらえようとする心。また、万物のいきている心持。

②いきいきした様子。生気。

③商売。また、くらしむき。

せい‐い【西夷】

①西方のえびす。

②江戸末期に西洋人を卑しんでいった語。

せい‐い【声威】‥ヰ

①名声と権威。

②言いふらしておどすこと。

せい‐い【征夷】

えびすを征伐すること。

⇒せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】

せい‐い【征衣】

①旅ごろも。旅装。

②出征の軍服。

せい‐い【勢位】‥ヰ

権勢と地位。権勢ある地位。

せい‐い【勢威】‥ヰ

権勢と威力。いきおい。威勢。権威。「―をふるう」

せい‐い【聖威】‥ヰ

天子の威光。

せい‐い【聖意】

①天子の御意。

②聖人の意思。

せい‐い【誠意】

私欲を離れ、曲がったところのない心で物事に対する気持。まごころ。「―を尽くす」「―に欠ける」「誠心―」

せい‐いき【西域】‥ヰキ

(サイイキとも)中国の西方諸国を中国人が呼んだ汎称。広義にはペルシア・小アジア・シリア・エジプト方面まで含む。狭義にはタリム盆地(東トルキスタン)をいい、漢代にはオアシスにイラン系諸族が分散・定住して小都市国家が分立、西域三十六国と総称され、唐代にかけて東西交通の要衝。

⇒せいいき‐とご【西域都護】

せい‐いき【声域】‥ヰキ

人が歌い得る音声の区域。その高低により、女声をソプラノ・メゾ‐ソプラノ・アルト、男声をテノール・バリトン・バスに分ける。

せい‐いき【聖域】‥ヰキ

①聖人の域。聖人の境地。

②神聖な地域。犯してはならない区域。比喩的に、手を触れてはならない分野。→サンクチュアリ

せいいきすいどうき【西域水道記】‥ヰキ‥ダウ‥

水脈を中心に、天山南北路(今の新疆ウイグル自治区)の地理・歴史を述べた書。5巻。清の徐松撰。1823年刊。

せいいき‐とご【西域都護】‥ヰキ‥

漢代西域経営の長官。前59年前漢の宣帝の時、烏塁城に設置。

⇒せい‐いき【西域】

せいいきものがたり【西域物語】‥ヰキ‥

経世書。本多利明著。3巻。寛政10年(1798)序。西域すなわち西洋諸国をモデルとし、開国・貿易・領土拡張政策を主張。

→文献資料[西域物語]

せい‐いく【生育】

生まれそだつこと。また、生まれたものをそだてること。「稲の―」

せい‐いく【成育】

そだつこと。成長すること。「稚魚の―」

せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】‥シヤウ‥

①平安初期、蝦夷えぞ征討のために派遣された将軍。797年(延暦16)坂上田村麻呂が任命されたのが初の確かな例。

②源頼朝以後、鎌倉・室町・江戸幕府にいたる武家政権の首長の称号。

⇒せい‐い【征夷】

せい‐いつ【斉一】

ととのいそろっていること。一様であること。「条件が―になる」

⇒せいいつ‐せつ【斉一説】

せい‐いつ【清逸】

清く浮世ばなれしていること。

せい‐いつ【精一】

[書経大禹謨]心が純粋で一途なこと。誠実で純一なこと。精心一意。

せい‐いつ【静逸】

静かで心身の安らかなこと。

せいいつ‐せつ【斉一説】

地質時代の地学現象も現在の自然に見られる現象と同じであったとする考え。18世紀末にハットンが提示し、ライエルが確立。斉一観。

⇒せい‐いつ【斉一】

せい‐いっぱい【精一杯】

力の限りを尽くすさま。こんかぎり。また、でき得るぎりぎりのところ。「―働く」「値引はこれが―です」

せい‐いぶつ【聖遺物】‥ヰ‥

(relics)キリスト教の聖人の遺骨や遺品。奇跡的な力をもつと信じられ、崇敬の対象となる。

せい‐いん【世蔭】

家がら。門閥。

せい‐いん【正員】‥ヰン

正式の資格のある人員。

せい‐いん【正院】‥ヰン

1871年(明治4)、廃藩置県後の官制改革によって設置された最高官庁。左院・右院とともに太政官を構成し、両院の上に立つ。太政大臣・左大臣・右大臣・参議よりなる。77年廃止。しょういん。→左院→右院

せい‐いん【生員】‥ヰン

(もと大学などの学生の定員の意)学生。生徒。増山守正、西京繁昌記「小学校男女の―漸次年を経ば」

せい‐いん【成因】

ものごとのできあがる原因。「火山の―」

せい‐いん【成員】‥ヰン

団体などを構成する人員。メンバー。

せい‐いん【声韻】‥ヰン

①こえとひびき。音韻。

②歌論で、句の終りに同字の重なること。正徹物語「―とて、句のはてに同字のをりあひたるをば嫌ふなり」

せい‐いん【清陰】

すずしいかげ。美蔭。

せい‐いん【晴陰】

はれとくもり。

ぜい‐いん【税印】

証書または帳簿の印紙税として、印紙税額相当の現金を官署に納付した時、官署が納付済の証として押捺する印。

せいインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

⇒にしインドしょとう

せい‐う【青雨】

青葉に降りかかる雨。翠雨すいう。緑雨。

せい‐う【星雨】

(→)流星雨りゅうせいうに同じ。

せい‐う【晴雨】

晴天と雨天。はれとあめ。「―にかかわらず」

⇒せいう‐けい【晴雨計】

せいう‐けい【晴雨計】

気象観測用の気圧計の旧称。

⇒せい‐う【晴雨】

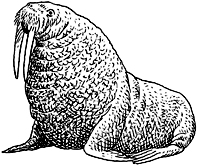

セイウチ【sivuch ロシア】

(ロシア語でトドの意)セイウチ科の哺乳類。雄は体長約3.5メートル、雌は3メートル、体重1トンに達する。幼獣には体毛があるが、成獣にはほとんどない。皮膚は茶灰色。上唇の両側にひげがある。上顎の犬歯は大きく発達し、海底の泥の中から貝類を掘り出して食う。尾短く、四肢は鰭ひれ状。北極の周辺の海にかなり大きな群れをなして生活。海象。海馬。

セイウチ

セイウチ

提供:東京動物園協会

セイウチ

提供:東京動物園協会

せい‐うん【世運】

世上のなりゆき。せうん。

せい‐うん【青雲】

①青みがかった雲。また、あおぞら。

②高く超えたさまの形容。

⇒せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

⇒せいうん‐の‐し【青雲の士】

⇒せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】

せい‐うん【星雲】

(nebula)雲のように見える天体。肉眼で識別できるものもある。かつては銀河系内星雲と銀河系外星雲とに分けられていたが、現在では前者は星雲、後者は銀河と呼ばれる。散光星雲・暗黒星雲・惑星状星雲などに分類。星霧。〈哲学字彙3版〉→銀河。

⇒せいうん‐せつ【星雲説】

⇒せいうん‐せん【星雲線】

せい‐うん【盛運】

盛んな運命。栄える運命。「―を祈る」

せい‐うん【聖運】

天子の運。

せいうん‐せつ【星雲説】

(→)「カント‐ラプラスの星雲説」に同じ。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐せん【星雲線】

惑星状星雲の光のスペクトルに現れる酸素・窒素の禁制線の輝線。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

立身出世して、高位・高官の地位に到ろうとする功名心。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐し【青雲の士】

①学徳の高い人。

②高位・高官に立身した人。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】‥マジハリ

同時に仕官した縁によるまじわり。

⇒せい‐うん【青雲】

せい‐えい【声影】

声と姿。声音と形影。

せい‐えい【清栄】

清く栄えること。手紙などで、相手の健康・繁栄などを祝っていう。「拝啓ますます御―の段」

せい‐えい【盛栄】

さかんにさかえること。

せい‐えい【精鋭】

えりぬかれていてするどいこと。特に、えりぬきの強い者、また兵。「―をすぐる」「―の士」

せい‐えい【精衛】‥ヱイ

[文選、左思、呉都賦]古代中国の想像上の鳥。夏をつかさどる炎帝の娘が東海におぼれ、化して精衛となり、常に西山の木石をくわえて運び東海を埋めようとしたが、効が無かったという。

⇒精衛海を填む

せい‐うん【世運】

世上のなりゆき。せうん。

せい‐うん【青雲】

①青みがかった雲。また、あおぞら。

②高く超えたさまの形容。

⇒せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

⇒せいうん‐の‐し【青雲の士】

⇒せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】

せい‐うん【星雲】

(nebula)雲のように見える天体。肉眼で識別できるものもある。かつては銀河系内星雲と銀河系外星雲とに分けられていたが、現在では前者は星雲、後者は銀河と呼ばれる。散光星雲・暗黒星雲・惑星状星雲などに分類。星霧。〈哲学字彙3版〉→銀河。

⇒せいうん‐せつ【星雲説】

⇒せいうん‐せん【星雲線】

せい‐うん【盛運】

盛んな運命。栄える運命。「―を祈る」

せい‐うん【聖運】

天子の運。

せいうん‐せつ【星雲説】

(→)「カント‐ラプラスの星雲説」に同じ。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐せん【星雲線】

惑星状星雲の光のスペクトルに現れる酸素・窒素の禁制線の輝線。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

立身出世して、高位・高官の地位に到ろうとする功名心。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐し【青雲の士】

①学徳の高い人。

②高位・高官に立身した人。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】‥マジハリ

同時に仕官した縁によるまじわり。

⇒せい‐うん【青雲】

せい‐えい【声影】

声と姿。声音と形影。

せい‐えい【清栄】

清く栄えること。手紙などで、相手の健康・繁栄などを祝っていう。「拝啓ますます御―の段」

せい‐えい【盛栄】

さかんにさかえること。

せい‐えい【精鋭】

えりぬかれていてするどいこと。特に、えりぬきの強い者、また兵。「―をすぐる」「―の士」

せい‐えい【精衛】‥ヱイ

[文選、左思、呉都賦]古代中国の想像上の鳥。夏をつかさどる炎帝の娘が東海におぼれ、化して精衛となり、常に西山の木石をくわえて運び東海を埋めようとしたが、効が無かったという。

⇒精衛海を填む

⇒せいあん‐じけん【西安事件】

⇒せいあん‐ひりん【西安碑林】

せいあん‐じけん【西安事件】

1936年12月12日、共産党軍討伐のため西安に駐屯中の張学良麾下きかの旧東北軍が、南京から督戦にきた蒋介石を監禁した事件。張は内戦をやめて団結、抗日することを要求、共産党の周恩来の斡旋もあり、まもなく蒋を釈放。国共合作による抗日民族統一戦線の結成の契機となったが、以後、張は監禁された。

⇒せいあん【西安】

せいあん‐ひりん【西安碑林】

「碑林」参照。

⇒せいあん【西安】

せい‐い【正位】‥ヰ

①正しい位。正しい位置。

②内位。

せい‐い【生意】

①いきながらえようとする心。また、万物のいきている心持。

②いきいきした様子。生気。

③商売。また、くらしむき。

せい‐い【西夷】

①西方のえびす。

②江戸末期に西洋人を卑しんでいった語。

せい‐い【声威】‥ヰ

①名声と権威。

②言いふらしておどすこと。

せい‐い【征夷】

えびすを征伐すること。

⇒せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】

せい‐い【征衣】

①旅ごろも。旅装。

②出征の軍服。

せい‐い【勢位】‥ヰ

権勢と地位。権勢ある地位。

せい‐い【勢威】‥ヰ

権勢と威力。いきおい。威勢。権威。「―をふるう」

せい‐い【聖威】‥ヰ

天子の威光。

せい‐い【聖意】

①天子の御意。

②聖人の意思。

せい‐い【誠意】

私欲を離れ、曲がったところのない心で物事に対する気持。まごころ。「―を尽くす」「―に欠ける」「誠心―」

せい‐いき【西域】‥ヰキ

(サイイキとも)中国の西方諸国を中国人が呼んだ汎称。広義にはペルシア・小アジア・シリア・エジプト方面まで含む。狭義にはタリム盆地(東トルキスタン)をいい、漢代にはオアシスにイラン系諸族が分散・定住して小都市国家が分立、西域三十六国と総称され、唐代にかけて東西交通の要衝。

⇒せいいき‐とご【西域都護】

せい‐いき【声域】‥ヰキ

人が歌い得る音声の区域。その高低により、女声をソプラノ・メゾ‐ソプラノ・アルト、男声をテノール・バリトン・バスに分ける。

せい‐いき【聖域】‥ヰキ

①聖人の域。聖人の境地。

②神聖な地域。犯してはならない区域。比喩的に、手を触れてはならない分野。→サンクチュアリ

せいいきすいどうき【西域水道記】‥ヰキ‥ダウ‥

水脈を中心に、天山南北路(今の新疆ウイグル自治区)の地理・歴史を述べた書。5巻。清の徐松撰。1823年刊。

せいいき‐とご【西域都護】‥ヰキ‥

漢代西域経営の長官。前59年前漢の宣帝の時、烏塁城に設置。

⇒せい‐いき【西域】

せいいきものがたり【西域物語】‥ヰキ‥

経世書。本多利明著。3巻。寛政10年(1798)序。西域すなわち西洋諸国をモデルとし、開国・貿易・領土拡張政策を主張。

→文献資料[西域物語]

せい‐いく【生育】

生まれそだつこと。また、生まれたものをそだてること。「稲の―」

せい‐いく【成育】

そだつこと。成長すること。「稚魚の―」

せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】‥シヤウ‥

①平安初期、蝦夷えぞ征討のために派遣された将軍。797年(延暦16)坂上田村麻呂が任命されたのが初の確かな例。

②源頼朝以後、鎌倉・室町・江戸幕府にいたる武家政権の首長の称号。

⇒せい‐い【征夷】

せい‐いつ【斉一】

ととのいそろっていること。一様であること。「条件が―になる」

⇒せいいつ‐せつ【斉一説】

せい‐いつ【清逸】

清く浮世ばなれしていること。

せい‐いつ【精一】

[書経大禹謨]心が純粋で一途なこと。誠実で純一なこと。精心一意。

せい‐いつ【静逸】

静かで心身の安らかなこと。

せいいつ‐せつ【斉一説】

地質時代の地学現象も現在の自然に見られる現象と同じであったとする考え。18世紀末にハットンが提示し、ライエルが確立。斉一観。

⇒せい‐いつ【斉一】

せい‐いっぱい【精一杯】

力の限りを尽くすさま。こんかぎり。また、でき得るぎりぎりのところ。「―働く」「値引はこれが―です」

せい‐いぶつ【聖遺物】‥ヰ‥

(relics)キリスト教の聖人の遺骨や遺品。奇跡的な力をもつと信じられ、崇敬の対象となる。

せい‐いん【世蔭】

家がら。門閥。

せい‐いん【正員】‥ヰン

正式の資格のある人員。

せい‐いん【正院】‥ヰン

1871年(明治4)、廃藩置県後の官制改革によって設置された最高官庁。左院・右院とともに太政官を構成し、両院の上に立つ。太政大臣・左大臣・右大臣・参議よりなる。77年廃止。しょういん。→左院→右院

せい‐いん【生員】‥ヰン

(もと大学などの学生の定員の意)学生。生徒。増山守正、西京繁昌記「小学校男女の―漸次年を経ば」

せい‐いん【成因】

ものごとのできあがる原因。「火山の―」

せい‐いん【成員】‥ヰン

団体などを構成する人員。メンバー。

せい‐いん【声韻】‥ヰン

①こえとひびき。音韻。

②歌論で、句の終りに同字の重なること。正徹物語「―とて、句のはてに同字のをりあひたるをば嫌ふなり」

せい‐いん【清陰】

すずしいかげ。美蔭。

せい‐いん【晴陰】

はれとくもり。

ぜい‐いん【税印】

証書または帳簿の印紙税として、印紙税額相当の現金を官署に納付した時、官署が納付済の証として押捺する印。

せいインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

⇒にしインドしょとう

せい‐う【青雨】

青葉に降りかかる雨。翠雨すいう。緑雨。

せい‐う【星雨】

(→)流星雨りゅうせいうに同じ。

せい‐う【晴雨】

晴天と雨天。はれとあめ。「―にかかわらず」

⇒せいう‐けい【晴雨計】

せいう‐けい【晴雨計】

気象観測用の気圧計の旧称。

⇒せい‐う【晴雨】

セイウチ【sivuch ロシア】

(ロシア語でトドの意)セイウチ科の哺乳類。雄は体長約3.5メートル、雌は3メートル、体重1トンに達する。幼獣には体毛があるが、成獣にはほとんどない。皮膚は茶灰色。上唇の両側にひげがある。上顎の犬歯は大きく発達し、海底の泥の中から貝類を掘り出して食う。尾短く、四肢は鰭ひれ状。北極の周辺の海にかなり大きな群れをなして生活。海象。海馬。

セイウチ

⇒せいあん‐じけん【西安事件】

⇒せいあん‐ひりん【西安碑林】

せいあん‐じけん【西安事件】

1936年12月12日、共産党軍討伐のため西安に駐屯中の張学良麾下きかの旧東北軍が、南京から督戦にきた蒋介石を監禁した事件。張は内戦をやめて団結、抗日することを要求、共産党の周恩来の斡旋もあり、まもなく蒋を釈放。国共合作による抗日民族統一戦線の結成の契機となったが、以後、張は監禁された。

⇒せいあん【西安】

せいあん‐ひりん【西安碑林】

「碑林」参照。

⇒せいあん【西安】

せい‐い【正位】‥ヰ

①正しい位。正しい位置。

②内位。

せい‐い【生意】

①いきながらえようとする心。また、万物のいきている心持。

②いきいきした様子。生気。

③商売。また、くらしむき。

せい‐い【西夷】

①西方のえびす。

②江戸末期に西洋人を卑しんでいった語。

せい‐い【声威】‥ヰ

①名声と権威。

②言いふらしておどすこと。

せい‐い【征夷】

えびすを征伐すること。

⇒せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】

せい‐い【征衣】

①旅ごろも。旅装。

②出征の軍服。

せい‐い【勢位】‥ヰ

権勢と地位。権勢ある地位。

せい‐い【勢威】‥ヰ

権勢と威力。いきおい。威勢。権威。「―をふるう」

せい‐い【聖威】‥ヰ

天子の威光。

せい‐い【聖意】

①天子の御意。

②聖人の意思。

せい‐い【誠意】

私欲を離れ、曲がったところのない心で物事に対する気持。まごころ。「―を尽くす」「―に欠ける」「誠心―」

せい‐いき【西域】‥ヰキ

(サイイキとも)中国の西方諸国を中国人が呼んだ汎称。広義にはペルシア・小アジア・シリア・エジプト方面まで含む。狭義にはタリム盆地(東トルキスタン)をいい、漢代にはオアシスにイラン系諸族が分散・定住して小都市国家が分立、西域三十六国と総称され、唐代にかけて東西交通の要衝。

⇒せいいき‐とご【西域都護】

せい‐いき【声域】‥ヰキ

人が歌い得る音声の区域。その高低により、女声をソプラノ・メゾ‐ソプラノ・アルト、男声をテノール・バリトン・バスに分ける。

せい‐いき【聖域】‥ヰキ

①聖人の域。聖人の境地。

②神聖な地域。犯してはならない区域。比喩的に、手を触れてはならない分野。→サンクチュアリ

せいいきすいどうき【西域水道記】‥ヰキ‥ダウ‥

水脈を中心に、天山南北路(今の新疆ウイグル自治区)の地理・歴史を述べた書。5巻。清の徐松撰。1823年刊。

せいいき‐とご【西域都護】‥ヰキ‥

漢代西域経営の長官。前59年前漢の宣帝の時、烏塁城に設置。

⇒せい‐いき【西域】

せいいきものがたり【西域物語】‥ヰキ‥

経世書。本多利明著。3巻。寛政10年(1798)序。西域すなわち西洋諸国をモデルとし、開国・貿易・領土拡張政策を主張。

→文献資料[西域物語]

せい‐いく【生育】

生まれそだつこと。また、生まれたものをそだてること。「稲の―」

せい‐いく【成育】

そだつこと。成長すること。「稚魚の―」

せいい‐たいしょうぐん【征夷大将軍】‥シヤウ‥

①平安初期、蝦夷えぞ征討のために派遣された将軍。797年(延暦16)坂上田村麻呂が任命されたのが初の確かな例。

②源頼朝以後、鎌倉・室町・江戸幕府にいたる武家政権の首長の称号。

⇒せい‐い【征夷】

せい‐いつ【斉一】

ととのいそろっていること。一様であること。「条件が―になる」

⇒せいいつ‐せつ【斉一説】

せい‐いつ【清逸】

清く浮世ばなれしていること。

せい‐いつ【精一】

[書経大禹謨]心が純粋で一途なこと。誠実で純一なこと。精心一意。

せい‐いつ【静逸】

静かで心身の安らかなこと。

せいいつ‐せつ【斉一説】

地質時代の地学現象も現在の自然に見られる現象と同じであったとする考え。18世紀末にハットンが提示し、ライエルが確立。斉一観。

⇒せい‐いつ【斉一】

せい‐いっぱい【精一杯】

力の限りを尽くすさま。こんかぎり。また、でき得るぎりぎりのところ。「―働く」「値引はこれが―です」

せい‐いぶつ【聖遺物】‥ヰ‥

(relics)キリスト教の聖人の遺骨や遺品。奇跡的な力をもつと信じられ、崇敬の対象となる。

せい‐いん【世蔭】

家がら。門閥。

せい‐いん【正員】‥ヰン

正式の資格のある人員。

せい‐いん【正院】‥ヰン

1871年(明治4)、廃藩置県後の官制改革によって設置された最高官庁。左院・右院とともに太政官を構成し、両院の上に立つ。太政大臣・左大臣・右大臣・参議よりなる。77年廃止。しょういん。→左院→右院

せい‐いん【生員】‥ヰン

(もと大学などの学生の定員の意)学生。生徒。増山守正、西京繁昌記「小学校男女の―漸次年を経ば」

せい‐いん【成因】

ものごとのできあがる原因。「火山の―」

せい‐いん【成員】‥ヰン

団体などを構成する人員。メンバー。

せい‐いん【声韻】‥ヰン

①こえとひびき。音韻。

②歌論で、句の終りに同字の重なること。正徹物語「―とて、句のはてに同字のをりあひたるをば嫌ふなり」

せい‐いん【清陰】

すずしいかげ。美蔭。

せい‐いん【晴陰】

はれとくもり。

ぜい‐いん【税印】

証書または帳簿の印紙税として、印紙税額相当の現金を官署に納付した時、官署が納付済の証として押捺する印。

せいインド‐しょとう【西印度諸島】‥タウ

⇒にしインドしょとう

せい‐う【青雨】

青葉に降りかかる雨。翠雨すいう。緑雨。

せい‐う【星雨】

(→)流星雨りゅうせいうに同じ。

せい‐う【晴雨】

晴天と雨天。はれとあめ。「―にかかわらず」

⇒せいう‐けい【晴雨計】

せいう‐けい【晴雨計】

気象観測用の気圧計の旧称。

⇒せい‐う【晴雨】

セイウチ【sivuch ロシア】

(ロシア語でトドの意)セイウチ科の哺乳類。雄は体長約3.5メートル、雌は3メートル、体重1トンに達する。幼獣には体毛があるが、成獣にはほとんどない。皮膚は茶灰色。上唇の両側にひげがある。上顎の犬歯は大きく発達し、海底の泥の中から貝類を掘り出して食う。尾短く、四肢は鰭ひれ状。北極の周辺の海にかなり大きな群れをなして生活。海象。海馬。

セイウチ

セイウチ

提供:東京動物園協会

セイウチ

提供:東京動物園協会

せい‐うん【世運】

世上のなりゆき。せうん。

せい‐うん【青雲】

①青みがかった雲。また、あおぞら。

②高く超えたさまの形容。

⇒せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

⇒せいうん‐の‐し【青雲の士】

⇒せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】

せい‐うん【星雲】

(nebula)雲のように見える天体。肉眼で識別できるものもある。かつては銀河系内星雲と銀河系外星雲とに分けられていたが、現在では前者は星雲、後者は銀河と呼ばれる。散光星雲・暗黒星雲・惑星状星雲などに分類。星霧。〈哲学字彙3版〉→銀河。

⇒せいうん‐せつ【星雲説】

⇒せいうん‐せん【星雲線】

せい‐うん【盛運】

盛んな運命。栄える運命。「―を祈る」

せい‐うん【聖運】

天子の運。

せいうん‐せつ【星雲説】

(→)「カント‐ラプラスの星雲説」に同じ。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐せん【星雲線】

惑星状星雲の光のスペクトルに現れる酸素・窒素の禁制線の輝線。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

立身出世して、高位・高官の地位に到ろうとする功名心。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐し【青雲の士】

①学徳の高い人。

②高位・高官に立身した人。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】‥マジハリ

同時に仕官した縁によるまじわり。

⇒せい‐うん【青雲】

せい‐えい【声影】

声と姿。声音と形影。

せい‐えい【清栄】

清く栄えること。手紙などで、相手の健康・繁栄などを祝っていう。「拝啓ますます御―の段」

せい‐えい【盛栄】

さかんにさかえること。

せい‐えい【精鋭】

えりぬかれていてするどいこと。特に、えりぬきの強い者、また兵。「―をすぐる」「―の士」

せい‐えい【精衛】‥ヱイ

[文選、左思、呉都賦]古代中国の想像上の鳥。夏をつかさどる炎帝の娘が東海におぼれ、化して精衛となり、常に西山の木石をくわえて運び東海を埋めようとしたが、効が無かったという。

⇒精衛海を填む

せい‐うん【世運】

世上のなりゆき。せうん。

せい‐うん【青雲】

①青みがかった雲。また、あおぞら。

②高く超えたさまの形容。

⇒せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

⇒せいうん‐の‐し【青雲の士】

⇒せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】

せい‐うん【星雲】

(nebula)雲のように見える天体。肉眼で識別できるものもある。かつては銀河系内星雲と銀河系外星雲とに分けられていたが、現在では前者は星雲、後者は銀河と呼ばれる。散光星雲・暗黒星雲・惑星状星雲などに分類。星霧。〈哲学字彙3版〉→銀河。

⇒せいうん‐せつ【星雲説】

⇒せいうん‐せん【星雲線】

せい‐うん【盛運】

盛んな運命。栄える運命。「―を祈る」

せい‐うん【聖運】

天子の運。

せいうん‐せつ【星雲説】

(→)「カント‐ラプラスの星雲説」に同じ。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐せん【星雲線】

惑星状星雲の光のスペクトルに現れる酸素・窒素の禁制線の輝線。

⇒せい‐うん【星雲】

せいうん‐の‐こころざし【青雲の志】

立身出世して、高位・高官の地位に到ろうとする功名心。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐し【青雲の士】

①学徳の高い人。

②高位・高官に立身した人。

⇒せい‐うん【青雲】

せいうん‐の‐まじわり【青雲の交わり】‥マジハリ

同時に仕官した縁によるまじわり。

⇒せい‐うん【青雲】

せい‐えい【声影】

声と姿。声音と形影。

せい‐えい【清栄】

清く栄えること。手紙などで、相手の健康・繁栄などを祝っていう。「拝啓ますます御―の段」

せい‐えい【盛栄】

さかんにさかえること。

せい‐えい【精鋭】

えりぬかれていてするどいこと。特に、えりぬきの強い者、また兵。「―をすぐる」「―の士」

せい‐えい【精衛】‥ヱイ

[文選、左思、呉都賦]古代中国の想像上の鳥。夏をつかさどる炎帝の娘が東海におぼれ、化して精衛となり、常に西山の木石をくわえて運び東海を埋めようとしたが、効が無かったという。

⇒精衛海を填む

せい‐せい【生生】🔗⭐🔉

せいせい‐かいく【生生化育】‥クワ‥🔗⭐🔉

せいせい‐かいく【生生化育】‥クワ‥

自然が万物を育て、宇宙の運行を営むこと。

⇒せい‐せい【生生】

せいせい‐はってん【生生発展】🔗⭐🔉

せいせい‐はってん【生生発展】

絶えずいきおいよく発展すること。

⇒せい‐せい【生生】

せいせい‐るてん【生生流転】🔗⭐🔉

せいせい‐るてん【生生流転】

⇒しょうじょうるてん

⇒せい‐せい【生生】

なま【生】🔗⭐🔉

なま【生】

[一]〔名〕

①動植物を採取したままで、煮たり、焼いたり、乾かしたりしないもの。また、その状態。日本永代蔵6「塩鯛・干鯛も昔は―なれば」。「肉を―で食べる」「―の野菜」

②材料に手を加えないこと。作為をほどこさないこと。「―の声」

③録音・録画などでなく、直接に視聴すること。

④技術が未熟なこと。完全でないこと。「職人としての腕が―だ」

⑤生意気の略。「―をいうな」

⑥現金。げんなま。

⑦生ビールの略。

[二]〔副〕

なんとなく。どことなく。源氏物語蓬生「―、物のゆゑ知らんと思へる人、さるもの要じて」。今昔物語集27「此の男も―頭かしら痛く成りて」

[三]〔接頭〕

①名詞に冠して、未熟、不十分、世馴れない、手を加えずそのまま、などの意を表す。「―兵法びょうほう」「―侍」「―女房」「―放送」

②用言に冠して、すこし、どことなく、などの意を表す。「―おそろし」「―白い」「―暖かい」

③動詞の連用形から転じた名詞に冠して、中途半端で不十分である意を表す。「―乾き」「―かじり」

なま‐いき【生生き】🔗⭐🔉

なま‐いき【生生き】

半ば生きていること。半死半生。

なま‐なま【生生】🔗⭐🔉

なま‐なま【生生】

①いかにも生なまであるさま。泉鏡花、眉かくしの霊「―とした半熟の小鳥の血です」

②いいかげんなさま。未熟なさま。中途半端。古事記中「御琴を取り依せて―に控ひき坐しき」。源氏物語帚木「―のかんだちめよりも」

なまなま‐し・い【生生しい】🔗⭐🔉

なまなま‐し・い【生生しい】

〔形〕[文]なまなま・し(シク)

①いかにも生である。大和物語「君を思ひ―・し身を焼く時は煙多かるものにぞありける」。「―・い傷跡」

②未熟である。ひとりごと「よろしからぬ、―・しく、あらあらしき歌も多かるべくや」

③生き生きしている。目前に見るような感じである。「―・い描写」

なまり【生】🔗⭐🔉

なまり【生】

「なまりぶし」の略。浮世風呂4「きのふ天津あまづの―を売つたら」

⇒なまり‐ぶし【生節】

はえ【生え】🔗⭐🔉

はえ【生え】

生えること。万葉集14「柳こそ切れば―すれ」

はえ‐い・ず【生え出づ】‥イヅ🔗⭐🔉

はえ‐い・ず【生え出づ】‥イヅ

〔自下二〕

生い出る。出生する。生え出る。発芽する。

はえ‐かわ・る【生え変わる】‥カハル🔗⭐🔉

はえ‐かわ・る【生え変わる】‥カハル

〔自五〕

前に生えていたものがなくなったあとに、その代りにあたらしく生える。「歯が―・る」

はえ‐ぎわ【生え際】‥ギハ🔗⭐🔉

はえ‐ぎわ【生え際】‥ギハ

額・襟首えりくびなどの髪の生えるきわ。

はえ‐さがり【生え下り】🔗⭐🔉

はえ‐さがり【生え下り】

襟足えりあしや揉上もみあげなどの髪が生えさがること。また、その髪。おいさがり。

はえ・でる【生え出る】🔗⭐🔉

はえ・でる【生え出る】

〔自下一〕

生えて出る。発芽する。

はえ‐どまり【生え止り】🔗⭐🔉

はえ‐どまり【生え止り】

自然に生えたままでそれ以上は生えないこと。手入れをしなくとも、それよりは生えないこと。好色一代女1「額はわざとならず、自然じねんの―」

はえ‐ぬき【生え抜き】🔗⭐🔉

はえ‐ぬき【生え抜き】

その土地に生まれて、ずっとそこで成長したこと。また、生まれてからずっとそうであること、はじめから続けてその会社・部署に勤務していることなどにいう。きっすい。ねぬき。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の念者ぢや」。「―の江戸っ子」「―の社員」

はえ‐もの【生え物】🔗⭐🔉

はえ‐もの【生え物】

地上に生えたもの。草木などの類。

はえ‐やま【生え山】🔗⭐🔉

はえ‐やま【生え山】

草木の生えた山。↔禿山はげやま

は・える【生える】🔗⭐🔉

は・える【生える】

〔自下一〕[文]は・ゆ(下二)

植物や毛などが、内部から外面に出て育つ。芽が出る。生じる。万葉集2「打橋に生ひををれる川藻もぞ枯るれば―・ゆる」。「かびが―・える」「歯が―・える」

ふ【生】🔗⭐🔉

ふ【生】

(多く複合語として用いる)草木の生い茂っている所。古事記中「粟―には臭韮かみらひともと」

[漢]生🔗⭐🔉

生 字形

筆順

筆順

〔生部0画/5画/教育/3224・4038〕

〔音〕セイ(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕いきる・いかす・いける・うまれる・うむ・おう・はえる・はやす・なる・なす・き・なま (名)お・なり

[意味]

①草木がはえる。「野生・密生」

②子をうむ。うまれる。「生殖・生国しょうごく・卵生・誕生たんじょう」。物をつくり出す。世に現れ出る。おこる。「無より有を生しょうず」「生産・生起・発生・派生」

③いきる。いかす。いきもの。(対)死。「生活・生物・生類しょうるい・寄生・殺生せっしょう」

④いのち。いのちのある間。「この世に生を受ける」「生涯しょうがい・終生・余生・存生ぞんじょう・今生こんじょう」

⑤いきいきしている。「生色・生動・生鮮」

⑥なま。熟しきらない。まじりけのない。手を加えていない。「生食・生硬・生薬しょうやく」▶⑥の意味で「き」(「いき」の訓の変化したものか)と読むことがある。「生一本きいっぽん・生娘きむすめ・生蕎麦きそば・生糸きいと」

⑦修業・修学中の人。「生徒・書生・学生・研究生・一年生・門下生」▶男子の謙称としても用いる。「生ら感激おくあたわず」「小生・愚生・老生」

[解字]

解字

〔生部0画/5画/教育/3224・4038〕

〔音〕セイ(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕いきる・いかす・いける・うまれる・うむ・おう・はえる・はやす・なる・なす・き・なま (名)お・なり

[意味]

①草木がはえる。「野生・密生」

②子をうむ。うまれる。「生殖・生国しょうごく・卵生・誕生たんじょう」。物をつくり出す。世に現れ出る。おこる。「無より有を生しょうず」「生産・生起・発生・派生」

③いきる。いかす。いきもの。(対)死。「生活・生物・生類しょうるい・寄生・殺生せっしょう」

④いのち。いのちのある間。「この世に生を受ける」「生涯しょうがい・終生・余生・存生ぞんじょう・今生こんじょう」

⑤いきいきしている。「生色・生動・生鮮」

⑥なま。熟しきらない。まじりけのない。手を加えていない。「生食・生硬・生薬しょうやく」▶⑥の意味で「き」(「いき」の訓の変化したものか)と読むことがある。「生一本きいっぽん・生娘きむすめ・生蕎麦きそば・生糸きいと」

⑦修業・修学中の人。「生徒・書生・学生・研究生・一年生・門下生」▶男子の謙称としても用いる。「生ら感激おくあたわず」「小生・愚生・老生」

[解字]

解字 地上に草木の芽が出たさまをかたどった象形文字。

[下ツキ

一蓮托生・一生・迂生・永生・衛生・往生・回生・学生・化生・寄生・共生・教生・倶生神・愚生・群生・原生・厚生・更生・抗生物質・後生・互生・今生・混生・再生・残生・史生・死生・自生・私生児・七生・湿生・写生・終生・塾生・衆生・儒生・出生・小生・植生・所生・書生・初生・新生・人生・水生・酔生夢死・殺生・摂生・前生・先生・相生・蒼生・早生・叢生・簇生・双生児・族生・続生・蘇生・甦生・存生・対生・胎生・他生・多生・誕生・畜生・着生・長生・転生・派生・発生・半夏生・半生・晩生・畢生・筆生・浮生・仏生会・平生・放生・本生・蔓生・未生・密生・民生・無生物・門生・野生・優生学・養生・幼生・余生・落花生・卵生・陸生・利生・両生・寮生・老生

[難読]

生憎あいにく・生駒いこま・生命いのち・生粋きっすい・生姜しょうが・生薑しょうが・生絹すずし・生半なまなか・生業なりわい

地上に草木の芽が出たさまをかたどった象形文字。

[下ツキ

一蓮托生・一生・迂生・永生・衛生・往生・回生・学生・化生・寄生・共生・教生・倶生神・愚生・群生・原生・厚生・更生・抗生物質・後生・互生・今生・混生・再生・残生・史生・死生・自生・私生児・七生・湿生・写生・終生・塾生・衆生・儒生・出生・小生・植生・所生・書生・初生・新生・人生・水生・酔生夢死・殺生・摂生・前生・先生・相生・蒼生・早生・叢生・簇生・双生児・族生・続生・蘇生・甦生・存生・対生・胎生・他生・多生・誕生・畜生・着生・長生・転生・派生・発生・半夏生・半生・晩生・畢生・筆生・浮生・仏生会・平生・放生・本生・蔓生・未生・密生・民生・無生物・門生・野生・優生学・養生・幼生・余生・落花生・卵生・陸生・利生・両生・寮生・老生

[難読]

生憎あいにく・生駒いこま・生命いのち・生粋きっすい・生姜しょうが・生薑しょうが・生絹すずし・生半なまなか・生業なりわい

筆順

筆順

〔生部0画/5画/教育/3224・4038〕

〔音〕セイ(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕いきる・いかす・いける・うまれる・うむ・おう・はえる・はやす・なる・なす・き・なま (名)お・なり

[意味]

①草木がはえる。「野生・密生」

②子をうむ。うまれる。「生殖・生国しょうごく・卵生・誕生たんじょう」。物をつくり出す。世に現れ出る。おこる。「無より有を生しょうず」「生産・生起・発生・派生」

③いきる。いかす。いきもの。(対)死。「生活・生物・生類しょうるい・寄生・殺生せっしょう」

④いのち。いのちのある間。「この世に生を受ける」「生涯しょうがい・終生・余生・存生ぞんじょう・今生こんじょう」

⑤いきいきしている。「生色・生動・生鮮」

⑥なま。熟しきらない。まじりけのない。手を加えていない。「生食・生硬・生薬しょうやく」▶⑥の意味で「き」(「いき」の訓の変化したものか)と読むことがある。「生一本きいっぽん・生娘きむすめ・生蕎麦きそば・生糸きいと」

⑦修業・修学中の人。「生徒・書生・学生・研究生・一年生・門下生」▶男子の謙称としても用いる。「生ら感激おくあたわず」「小生・愚生・老生」

[解字]

解字

〔生部0画/5画/教育/3224・4038〕

〔音〕セイ(漢) ショウ〈シャウ〉(呉)

〔訓〕いきる・いかす・いける・うまれる・うむ・おう・はえる・はやす・なる・なす・き・なま (名)お・なり

[意味]

①草木がはえる。「野生・密生」

②子をうむ。うまれる。「生殖・生国しょうごく・卵生・誕生たんじょう」。物をつくり出す。世に現れ出る。おこる。「無より有を生しょうず」「生産・生起・発生・派生」

③いきる。いかす。いきもの。(対)死。「生活・生物・生類しょうるい・寄生・殺生せっしょう」

④いのち。いのちのある間。「この世に生を受ける」「生涯しょうがい・終生・余生・存生ぞんじょう・今生こんじょう」

⑤いきいきしている。「生色・生動・生鮮」

⑥なま。熟しきらない。まじりけのない。手を加えていない。「生食・生硬・生薬しょうやく」▶⑥の意味で「き」(「いき」の訓の変化したものか)と読むことがある。「生一本きいっぽん・生娘きむすめ・生蕎麦きそば・生糸きいと」

⑦修業・修学中の人。「生徒・書生・学生・研究生・一年生・門下生」▶男子の謙称としても用いる。「生ら感激おくあたわず」「小生・愚生・老生」

[解字]

解字 地上に草木の芽が出たさまをかたどった象形文字。

[下ツキ

一蓮托生・一生・迂生・永生・衛生・往生・回生・学生・化生・寄生・共生・教生・倶生神・愚生・群生・原生・厚生・更生・抗生物質・後生・互生・今生・混生・再生・残生・史生・死生・自生・私生児・七生・湿生・写生・終生・塾生・衆生・儒生・出生・小生・植生・所生・書生・初生・新生・人生・水生・酔生夢死・殺生・摂生・前生・先生・相生・蒼生・早生・叢生・簇生・双生児・族生・続生・蘇生・甦生・存生・対生・胎生・他生・多生・誕生・畜生・着生・長生・転生・派生・発生・半夏生・半生・晩生・畢生・筆生・浮生・仏生会・平生・放生・本生・蔓生・未生・密生・民生・無生物・門生・野生・優生学・養生・幼生・余生・落花生・卵生・陸生・利生・両生・寮生・老生

[難読]

生憎あいにく・生駒いこま・生命いのち・生粋きっすい・生姜しょうが・生薑しょうが・生絹すずし・生半なまなか・生業なりわい

地上に草木の芽が出たさまをかたどった象形文字。

[下ツキ

一蓮托生・一生・迂生・永生・衛生・往生・回生・学生・化生・寄生・共生・教生・倶生神・愚生・群生・原生・厚生・更生・抗生物質・後生・互生・今生・混生・再生・残生・史生・死生・自生・私生児・七生・湿生・写生・終生・塾生・衆生・儒生・出生・小生・植生・所生・書生・初生・新生・人生・水生・酔生夢死・殺生・摂生・前生・先生・相生・蒼生・早生・叢生・簇生・双生児・族生・続生・蘇生・甦生・存生・対生・胎生・他生・多生・誕生・畜生・着生・長生・転生・派生・発生・半夏生・半生・晩生・畢生・筆生・浮生・仏生会・平生・放生・本生・蔓生・未生・密生・民生・無生物・門生・野生・優生学・養生・幼生・余生・落花生・卵生・陸生・利生・両生・寮生・老生

[難読]

生憎あいにく・生駒いこま・生命いのち・生粋きっすい・生姜しょうが・生薑しょうが・生絹すずし・生半なまなか・生業なりわい

広辞苑に「生」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む