複数辞典一括検索+![]()

![]()

はら【腹・肚】🔗⭐🔉

はら【腹・肚】

①動物体で、頭・胸に続き、それらと尾との間にある部分。哺乳類では胸腔と骨盤との間で、胃・腸などの内臓を容れる。古事記下「大猪子が―にある肝向かふ」。「―をさする」

②背に対して、体の前がわ。また、物の内側にあたる部分。古事記上「―には黒雷くろいかずち居り」。「背に―はかえられぬ」

③胃腸。おなか。「―をこわす」「―がへった」

④(「胎」とも書く)子のやどる母の胎内。また、その母。また、その子。日本霊異記下「我、必ず日本の国王の夫人ぶにん丹治比たじひの嬢女おみなの―に宿りて王子に生まれむとす」。伊勢物語「兄の中納言行平のむすめの―なり」

⑤こころ。かんがえ。感情。気持。また、心底。本心。伊勢物語「この歌はあるが中におもしろければ、心とどめてよまず、―にあぢはひて」。「―を探る」「―が収まらない」

⑥胆力。度量。「―の大きい人物」

⑦物の中央の大きい部分。物のふくらんだ所。源平盛衰記11「京童部が築地の―などに造りたる犬の家には猶劣れる物ぞや」。狂言、膏薬煉「かの馬おゆびの―の膏薬に吸れて」。「徳利の―」

⑧かめなど胴部のふくらんだ器物を数える語。神代紀上「汝いましあまたの菓このみを以て酒八甕はらを醸かめ」

⑨魚の鮞はららごを数える語。「たらこ一―」

⑩〔理〕(loop)定在波で振幅が最も大きい部分。↔節ふし。

⑪帆が風を受けてふくれる所。

⑫琴の胴の裏面。

⑬氏。氏族。

⇒腹が癒える

⇒腹が痛む

⇒腹が居る

⇒腹が大きい

⇒腹が来た

⇒腹が下る

⇒腹が黒い

⇒腹が据わる

⇒腹が立つ

⇒腹ができる

⇒腹が出る

⇒腹が無い

⇒腹が煮える

⇒腹が張る

⇒腹が膨れる

⇒腹が太い

⇒腹が減っては軍はできぬ

⇒腹が捩れる

⇒腹に一物

⇒腹に納める

⇒腹に落ちる

⇒腹に据えかねる

⇒腹の筋を縒る

⇒腹は借物

⇒腹も身の内

⇒腹を合わす

⇒腹を痛める

⇒腹を癒す

⇒腹をえぐる

⇒腹を抱える

⇒腹を固める

⇒腹を決める

⇒腹を切る

⇒腹を括る

⇒腹を拵える

⇒腹を肥やす

⇒腹を探る

⇒腹を据える

⇒腹を立てる

⇒腹を見抜く

⇒腹を見られる

⇒腹を召す

⇒腹を読む

⇒腹を捩る

⇒腹を割る

はら‐あ・し【腹悪し】🔗⭐🔉

はら‐あ・し【腹悪し】

〔形シク〕

①すなおでない。意地悪い。腹黒い。源氏物語若菜下「さすがに―・しくて物ねたみうちしたる」

②おこりっぽい。短気である。徒然草「良覚僧正と聞えしは、きはめて―・しき人なりけり」

はら‐あしげ【腹葦毛】🔗⭐🔉

はら‐あしげ【腹葦毛】

馬の毛色の名。全体が白く、腹部に葦毛のあるもの。

はら‐いっぱい【腹一杯】🔗⭐🔉

はら‐いっぱい【腹一杯】

①腹に満ち足りるさま。「―食べる」

②思う存分。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「身共を―費つかはして、後を放り出すとは」

○腹が癒えるはらがいえる🔗⭐🔉

○腹が癒えるはらがいえる

怒りやうらみをはらして、気持がおさまる。

⇒はら【腹・肚】

○腹が痛むはらがいたむ🔗⭐🔉

○腹が痛むはらがいたむ

自分の金を出す。身銭を切る。自腹を切る。

⇒はら【腹・肚】

○腹が居るはらがいる🔗⭐🔉

○腹が居るはらがいる

怒りがおさまる。腹が癒える。平家物語9「梶原この詞に腹がゐて」

⇒はら【腹・肚】

○腹が大きいはらがおおきい🔗⭐🔉

○腹が大きいはらがおおきい

心が広く、さまざまの事柄を受け容れることができる。度量が大きい。腹が太い。

⇒はら【腹・肚】

ばら‐がき【ばら掻き】

①所きらわず引っ掻くこと。また、その痕。花暦八笑人「衣類手足のわかちもなく、―になり」

②乱暴な振舞。むこうみず。がむしゃら。

③みだらなこと。

○腹が来たはらがきた🔗⭐🔉

○腹が来たはらがきた

腹がへった。空腹になった。

▷「腹が北山」などとしゃれることが多い。

⇒はら【腹・肚】

○腹が下るはらがくだる🔗⭐🔉

○腹が下るはらがくだる

下痢をする。

⇒はら【腹・肚】

○腹が黒いはらがくろい🔗⭐🔉

○腹が黒いはらがくろい

不正な事もする性格である。心根がよくない。腹黒い。

⇒はら【腹・肚】

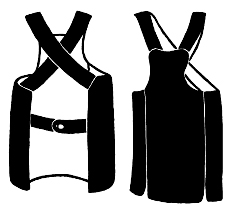

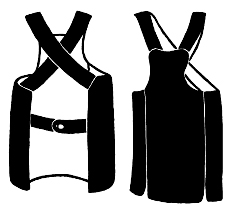

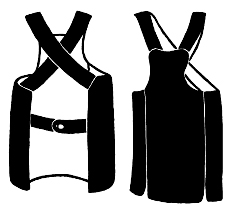

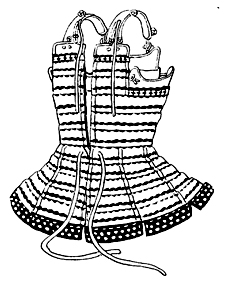

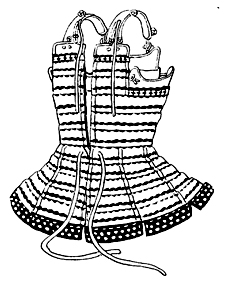

はら‐がけ【腹掛・腹懸】

①素肌に着て、胸から腹までをおおう下着の一種。

㋐職人などが法被はっぴの下に着るもの。背部は細い共布を斜め十文字に交差させてとめる。多くは紺木綿で作り、前面下部にどんぶり(共布で作ったポケット)をつける。

腹掛

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

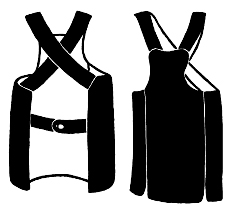

はら‐がけ【腹掛・腹懸】🔗⭐🔉

はら‐がけ【腹掛・腹懸】

①素肌に着て、胸から腹までをおおう下着の一種。

㋐職人などが法被はっぴの下に着るもの。背部は細い共布を斜め十文字に交差させてとめる。多くは紺木綿で作り、前面下部にどんぶり(共布で作ったポケット)をつける。

腹掛

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

○腹が据わるはらがすわる

心が決まっていて、物事に動じない。覚悟する。度胸が据わる。「腹が据わった人物」

⇒はら【腹・肚】

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

○腹が据わるはらがすわる

心が決まっていて、物事に動じない。覚悟する。度胸が据わる。「腹が据わった人物」

⇒はら【腹・肚】

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

○腹が据わるはらがすわる

心が決まっていて、物事に動じない。覚悟する。度胸が据わる。「腹が据わった人物」

⇒はら【腹・肚】

㋑子供の寝冷え予防のために用いるもの。はらあて。

②(→)腹帯はらおび3に同じ。

○腹が据わるはらがすわる

心が決まっていて、物事に動じない。覚悟する。度胸が据わる。「腹が据わった人物」

⇒はら【腹・肚】

○腹が据わるはらがすわる🔗⭐🔉

○腹が据わるはらがすわる

心が決まっていて、物事に動じない。覚悟する。度胸が据わる。「腹が据わった人物」

⇒はら【腹・肚】

はらかた

(関西で)サッパのこと。

○腹が立つはらがたつ🔗⭐🔉

○腹ができるはらができる🔗⭐🔉

○腹ができるはらができる

①食事をして腹がいっぱいになる。

②覚悟・決心ができる。「結果がどうあろうと、もう腹はできている」

⇒はら【腹・肚】

○腹が出るはらがでる🔗⭐🔉

○腹が出るはらがでる

肥満して腹が前方にふくらむ。

⇒はら【腹・肚】

○腹が無いはらがない🔗⭐🔉

○腹が無いはらがない

①胆力がすわっていない。

②度量がない。

⇒はら【腹・肚】

○腹が煮えるはらがにえる🔗⭐🔉

○腹が張るはらがはる🔗⭐🔉

○腹が張るはらがはる

飽くほど食べて腹が一杯になる。

⇒はら【腹・肚】

○腹が膨れるはらがふくれる🔗⭐🔉

○腹が膨れるはらがふくれる

①飽食する。腹一杯になる。

②[蘇軾詩「稍能忍事腹如嚢」]言いたいことを言わないので、気分が快くない。また、不満がたまる。

⇒はら【腹・肚】

○腹が太いはらがふとい🔗⭐🔉

○腹が太いはらがふとい

①度量や胆力が大きい。

②横着である。

⇒はら【腹・肚】

○腹が減っては軍はできぬはらがへってはいくさはできぬ🔗⭐🔉

○腹が減っては軍はできぬはらがへってはいくさはできぬ

空腹では活動ができない。

⇒はら【腹・肚】

はら‐がまえ【腹構え】‥ガマヘ

度胸をすえて待ち構えること。「―が出来ている」

○腹が捩れるはらがよじれる🔗⭐🔉

○腹が捩れるはらがよじれる

あまりのおかしさに大笑いするさま。腹の皮を縒よる。

⇒はら【腹・肚】

はら‐から【同胞】

①同じ母親から生まれた兄弟姉妹。転じて、一般に兄弟姉妹。万葉集3「親族うがら―」

②同国民。どうほう。

はら‐がわり【腹変り】‥ガハリ

(→)「はらちがい」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「―の兄弟で十五違ひ」

ハラカン【子母炮】

江戸末期に外国から渡来した火砲。いしびや。くにくずし。フランキ。

ばら‐きせき【薔薇輝石】

少量のカルシウムなどを含むマンガンのケイ酸塩鉱物。三斜晶系、板状または卓状。ガラス光沢をもち、薔薇紅色、透明ないし半透明。風化すると暗褐ないし黒色。

薔薇輝石

撮影:松原 聰

はら‐ぎたな・い【腹穢い】

〔形〕[文]はらぎたな・し(ク)

心がきたない。根性がわるい。枕草子278「けしからず―・くおはしましけり」

はら‐きり【腹切り】

自ら腹を切ること。割腹。切腹。

⇒はらきり‐がたな【腹切刀】

はらきり‐がたな【腹切刀】

切腹に用いる短刀。俗に九寸五分くすんごぶという。

⇒はら‐きり【腹切り】

バラキレフ【Milii Alekseevich Balakirev】

ロシア国民楽派の作曲家。グリンカの指導を受けた。五人組を結成。交響詩「タマーラ」、ピアノ曲「イスラメイ」など。(1837〜1910)

はら‐ぐあい【腹具合・腹工合】‥アヒ

胃腸の調子・状態。「―が悪い」

パラグアイ【Paraguay】

南米中南部の共和国。1811年スペインから独立。住民の大半はメスティーソで、言語はスペイン語とグアラニー語。日本人の移民が多い。経済は一次産品の輸出に依存。首都アスンシオン。面積40万7000平方キロメートル。人口545万6千(2001)。→南アメリカ(図)

バラクーダ【barracuda】

硬骨魚、カマス類の英名。→おにかます

はら‐くだし【腹下し】

①(→)「はらくだり」に同じ。

②下剤を用いて便通をよくすること。また、その下剤。

はら‐くだり【腹下り】

胃や腸をこわして下痢すること。

パラ‐グライダー【paraglider】

空を飛んで楽しむスポーツの一つ。空気をはらんだキャノピー4の揚力を利用して滑空する。

パラグラフ【paragraph】

文章上の節。段落。

はら‐ぐろ【腹黒】

はらぐろいこと。また、その人。

はら‐ぐろ・い【腹黒い】

〔形〕[文]はらぐろ・し(ク)

心根がよくない。心に悪だくみがある。いじわるい。蜻蛉日記下「あさましうて、―・う消えぬともの給はせで、といへば」。「―・い男」

ばら‐げ【散毛】

ばらばらの髪、または毛。

はら‐げい【腹芸】

①あおむけに寝ている人の腹の上で演ずる曲芸。

②腹に顔などをかいて、さまざまに動かす芸。

③演劇で、役者が言語・所作以外の思い入れなどで、心理表現をすること。

④転じて、言動や理屈によらず、度胸や経験で物事を処理すること。

ばらけ‐がみ【散髪】

①ふり乱した髪。みだれがみ。浄瑠璃、国性爺合戦「またたく間に剃りしまひ二櫛半の―」

②もと、江戸時代の俳優が楽屋にいる時に結んだ簡単な髪。

ばら・ける【散ける】

〔自下一〕

まとまっていたものが、ばらばらになる。また、こわれる。「集団が―・ける」

パラケルスス【Aureolus Theophrastus Paracelsus】

ルネサンス期のスイスの医学者・自然科学者・哲学者。ガレノスや中世アラビア医学を批判し、水銀・硫黄・塩を3要素とする独自の自然観を展開。金属化合物を医薬として用いた。医化学の祖といわれる。晩年放浪生活ののちザルツブルクで没。(1493〜1541)

はら‐こ【腹子】

(→)鮞はららごに同じ。

パラコート‐ざい【パラコート剤】

(paraquat もと商標名)農薬の一種。ジメチル‐ビピリジウム系の非選択性・接触性の合成除草剤。白色の結晶で水溶性。麦畑・果樹園・非耕地に使用。毒物。急性経口毒性(マウス)LD50は157で、しばしば致命的。

はら‐こぎ【腹こぎ】

腹を立てること。また、その人。狂言、腹立てず「おのれが名ははらはらの―か」

はら‐ごしらえ【腹拵え】‥ゴシラヘ

食事をすること。仕事に備えて食事を済ませておくこと。「十分に―する」

はら‐ごたえ【腹応え】‥ゴタヘ

その食物を食べたとき腹に感ずる充足感。

はら‐ごなし【腹熟し】

運動などをして食物の消化を助けること。「―に散歩に行く」

パラ‐ゴム

(Pará rubber)

①(南米アマゾン河口のパラ港から輸出されたからいう)パラゴムノキから採取する生ゴムの一種。

②(→)パラゴムノキに同じ。

⇒パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

トウダイグサ科の落葉高木。ブラジル原産。大木になる。雌雄同株。夏、枝上または葉腋に多数の単性花をつけ、花は白色細小で花弁がなく、萼は鐘形。花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。マレー半島やインドネシア諸島で大規模に栽培し、幹を傷つけて採った白色乳液のラテックスから生ゴムを製する。

⇒パラ‐ゴム

はら‐ごもり【腹籠り】

①胎児が胎内にやどること。また、胎内。

②父が死んだ時、母の胎内にやどっていること。わすれがたみ。遺腹いふく。

③仏像などの胎内に観音像や経典などを納めてあること。また、そのもの。

④殺した牝鹿の胎内にいる小鹿。〈日葡辞書〉

パラサイト【parasite】

①寄生生物。寄生虫。

②他人の収入に頼って生活している人を俗にいう語。

⇒パラサイト‐シングル

パラサイト‐シングル

(和製語parasite single 1997年、社会学者山田昌弘の造語)成人後も親と同居し、生活を親に依存している独身者。

⇒パラサイト【parasite】

はら‐さんざん【腹散散】

思う存分。さんざっぱら。東海道中膝栗毛3「―なぐさんで」

パラジウム【palladium】

(小惑星パラス(Pallas)に因む)白金族元素の一種。元素記号Pd 原子番号46。原子量106.4。白金鉱中に存在し、銀白色で白金に似るが、王水のほか濃硝酸にも溶解。硬く耐腐食性。水素などの気体を吸蔵する性質が著しい。触媒・電気接点・歯科材料に使用。

パラジクロロ‐ベンゼン【paradichlorobenzene】

「ジクロロ‐ベンゼン」参照。

パラシュート【parachute フランス】

航空機から人や物資を投下するとき、空気抵抗によって降下速度を緩めるために用いる傘状のもの。宇宙船の着陸時や高速走行した自動車の停止時などにも使用。落下傘らっかさん。

はらじゅく【原宿】

東京都渋谷区東部の地区。もと千駄ヶ原と呼ばれ、江戸時代に鎌倉街道の宿駅が置かれたことに因む名。近年、若者向けの店舗が立ち並ぶ。

原宿・竹下通り

提供:東京都

はら‐ぎたな・い【腹穢い】

〔形〕[文]はらぎたな・し(ク)

心がきたない。根性がわるい。枕草子278「けしからず―・くおはしましけり」

はら‐きり【腹切り】

自ら腹を切ること。割腹。切腹。

⇒はらきり‐がたな【腹切刀】

はらきり‐がたな【腹切刀】

切腹に用いる短刀。俗に九寸五分くすんごぶという。

⇒はら‐きり【腹切り】

バラキレフ【Milii Alekseevich Balakirev】

ロシア国民楽派の作曲家。グリンカの指導を受けた。五人組を結成。交響詩「タマーラ」、ピアノ曲「イスラメイ」など。(1837〜1910)

はら‐ぐあい【腹具合・腹工合】‥アヒ

胃腸の調子・状態。「―が悪い」

パラグアイ【Paraguay】

南米中南部の共和国。1811年スペインから独立。住民の大半はメスティーソで、言語はスペイン語とグアラニー語。日本人の移民が多い。経済は一次産品の輸出に依存。首都アスンシオン。面積40万7000平方キロメートル。人口545万6千(2001)。→南アメリカ(図)

バラクーダ【barracuda】

硬骨魚、カマス類の英名。→おにかます

はら‐くだし【腹下し】

①(→)「はらくだり」に同じ。

②下剤を用いて便通をよくすること。また、その下剤。

はら‐くだり【腹下り】

胃や腸をこわして下痢すること。

パラ‐グライダー【paraglider】

空を飛んで楽しむスポーツの一つ。空気をはらんだキャノピー4の揚力を利用して滑空する。

パラグラフ【paragraph】

文章上の節。段落。

はら‐ぐろ【腹黒】

はらぐろいこと。また、その人。

はら‐ぐろ・い【腹黒い】

〔形〕[文]はらぐろ・し(ク)

心根がよくない。心に悪だくみがある。いじわるい。蜻蛉日記下「あさましうて、―・う消えぬともの給はせで、といへば」。「―・い男」

ばら‐げ【散毛】

ばらばらの髪、または毛。

はら‐げい【腹芸】

①あおむけに寝ている人の腹の上で演ずる曲芸。

②腹に顔などをかいて、さまざまに動かす芸。

③演劇で、役者が言語・所作以外の思い入れなどで、心理表現をすること。

④転じて、言動や理屈によらず、度胸や経験で物事を処理すること。

ばらけ‐がみ【散髪】

①ふり乱した髪。みだれがみ。浄瑠璃、国性爺合戦「またたく間に剃りしまひ二櫛半の―」

②もと、江戸時代の俳優が楽屋にいる時に結んだ簡単な髪。

ばら・ける【散ける】

〔自下一〕

まとまっていたものが、ばらばらになる。また、こわれる。「集団が―・ける」

パラケルスス【Aureolus Theophrastus Paracelsus】

ルネサンス期のスイスの医学者・自然科学者・哲学者。ガレノスや中世アラビア医学を批判し、水銀・硫黄・塩を3要素とする独自の自然観を展開。金属化合物を医薬として用いた。医化学の祖といわれる。晩年放浪生活ののちザルツブルクで没。(1493〜1541)

はら‐こ【腹子】

(→)鮞はららごに同じ。

パラコート‐ざい【パラコート剤】

(paraquat もと商標名)農薬の一種。ジメチル‐ビピリジウム系の非選択性・接触性の合成除草剤。白色の結晶で水溶性。麦畑・果樹園・非耕地に使用。毒物。急性経口毒性(マウス)LD50は157で、しばしば致命的。

はら‐こぎ【腹こぎ】

腹を立てること。また、その人。狂言、腹立てず「おのれが名ははらはらの―か」

はら‐ごしらえ【腹拵え】‥ゴシラヘ

食事をすること。仕事に備えて食事を済ませておくこと。「十分に―する」

はら‐ごたえ【腹応え】‥ゴタヘ

その食物を食べたとき腹に感ずる充足感。

はら‐ごなし【腹熟し】

運動などをして食物の消化を助けること。「―に散歩に行く」

パラ‐ゴム

(Pará rubber)

①(南米アマゾン河口のパラ港から輸出されたからいう)パラゴムノキから採取する生ゴムの一種。

②(→)パラゴムノキに同じ。

⇒パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

トウダイグサ科の落葉高木。ブラジル原産。大木になる。雌雄同株。夏、枝上または葉腋に多数の単性花をつけ、花は白色細小で花弁がなく、萼は鐘形。花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。マレー半島やインドネシア諸島で大規模に栽培し、幹を傷つけて採った白色乳液のラテックスから生ゴムを製する。

⇒パラ‐ゴム

はら‐ごもり【腹籠り】

①胎児が胎内にやどること。また、胎内。

②父が死んだ時、母の胎内にやどっていること。わすれがたみ。遺腹いふく。

③仏像などの胎内に観音像や経典などを納めてあること。また、そのもの。

④殺した牝鹿の胎内にいる小鹿。〈日葡辞書〉

パラサイト【parasite】

①寄生生物。寄生虫。

②他人の収入に頼って生活している人を俗にいう語。

⇒パラサイト‐シングル

パラサイト‐シングル

(和製語parasite single 1997年、社会学者山田昌弘の造語)成人後も親と同居し、生活を親に依存している独身者。

⇒パラサイト【parasite】

はら‐さんざん【腹散散】

思う存分。さんざっぱら。東海道中膝栗毛3「―なぐさんで」

パラジウム【palladium】

(小惑星パラス(Pallas)に因む)白金族元素の一種。元素記号Pd 原子番号46。原子量106.4。白金鉱中に存在し、銀白色で白金に似るが、王水のほか濃硝酸にも溶解。硬く耐腐食性。水素などの気体を吸蔵する性質が著しい。触媒・電気接点・歯科材料に使用。

パラジクロロ‐ベンゼン【paradichlorobenzene】

「ジクロロ‐ベンゼン」参照。

パラシュート【parachute フランス】

航空機から人や物資を投下するとき、空気抵抗によって降下速度を緩めるために用いる傘状のもの。宇宙船の着陸時や高速走行した自動車の停止時などにも使用。落下傘らっかさん。

はらじゅく【原宿】

東京都渋谷区東部の地区。もと千駄ヶ原と呼ばれ、江戸時代に鎌倉街道の宿駅が置かれたことに因む名。近年、若者向けの店舗が立ち並ぶ。

原宿・竹下通り

提供:東京都

ばらじょう‐か【薔薇状果】‥ジヤウクワ

偽果の一つ。バラの果実(ローズヒップ)のように、花筒が壺形になり、その中に真の果実があるもの。薔薇果しょうびか。

ハラショー【khorosho ロシア】

よい。よろしい。結構。承知した。

はら‐じろ【腹白】

①腹の部分の白いこと。

②指貫さしぬきの括くくり緒の結び方。括り余りを諸羂もろわなに結び、飾りとする。少年・壮年の所用。腹白結び。

⇒はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

馬の毛色の名。腹の白い鹿毛をいう。

⇒はら‐じろ【腹白】

はら・す【晴らす・霽らす】

〔他五〕

①晴れるのを待つ。狂言、祐善「是なるやどりにたちより、雨を―・さばやと思ひ候」

②心をくもらせていたものをはらい除いて快くする。「うらみを―・す」

はら・す【腫らす】

〔他五〕

腫れる状態にしてしまう。「目を泣き―・す」

バラス

(→)バラスト2の略。

ばら・す

〔他五〕

①ばらばらにする。こわす。

②人の秘密をあばく。「旧悪を―・す」

③殺す。浄瑠璃、新版歌祭文「蔵屋敷の侍を―・したからはどうでおりや遁れぬ命」

④売り払う。また、安売りする。浄瑠璃、鎌倉三代記「一つに合し―・しても二足三文」

⑤いったん釣針にかけた魚を逃がす。

⑥劇場の大道具を分解して取り除く。

ばら‐すい【薔薇水】

⇒しょうびすい

パラ‐すいみん【パラ睡眠】

(para-sleep)(→)レム睡眠に同じ。

はら‐すじ【腹筋】‥スヂ

①腹部の筋。

②(「腹筋を縒よる」の略)おかしくてたまらないこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「甚平からからと笑ひ、アヽ―な」

⇒腹筋を切る

⇒腹筋を縒る

ばら‐ずし【散鮨】

(→)「散らし鮨」に同じ。

ばらじょう‐か【薔薇状果】‥ジヤウクワ

偽果の一つ。バラの果実(ローズヒップ)のように、花筒が壺形になり、その中に真の果実があるもの。薔薇果しょうびか。

ハラショー【khorosho ロシア】

よい。よろしい。結構。承知した。

はら‐じろ【腹白】

①腹の部分の白いこと。

②指貫さしぬきの括くくり緒の結び方。括り余りを諸羂もろわなに結び、飾りとする。少年・壮年の所用。腹白結び。

⇒はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

馬の毛色の名。腹の白い鹿毛をいう。

⇒はら‐じろ【腹白】

はら・す【晴らす・霽らす】

〔他五〕

①晴れるのを待つ。狂言、祐善「是なるやどりにたちより、雨を―・さばやと思ひ候」

②心をくもらせていたものをはらい除いて快くする。「うらみを―・す」

はら・す【腫らす】

〔他五〕

腫れる状態にしてしまう。「目を泣き―・す」

バラス

(→)バラスト2の略。

ばら・す

〔他五〕

①ばらばらにする。こわす。

②人の秘密をあばく。「旧悪を―・す」

③殺す。浄瑠璃、新版歌祭文「蔵屋敷の侍を―・したからはどうでおりや遁れぬ命」

④売り払う。また、安売りする。浄瑠璃、鎌倉三代記「一つに合し―・しても二足三文」

⑤いったん釣針にかけた魚を逃がす。

⑥劇場の大道具を分解して取り除く。

ばら‐すい【薔薇水】

⇒しょうびすい

パラ‐すいみん【パラ睡眠】

(para-sleep)(→)レム睡眠に同じ。

はら‐すじ【腹筋】‥スヂ

①腹部の筋。

②(「腹筋を縒よる」の略)おかしくてたまらないこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「甚平からからと笑ひ、アヽ―な」

⇒腹筋を切る

⇒腹筋を縒る

ばら‐ずし【散鮨】

(→)「散らし鮨」に同じ。

はら‐ぎたな・い【腹穢い】

〔形〕[文]はらぎたな・し(ク)

心がきたない。根性がわるい。枕草子278「けしからず―・くおはしましけり」

はら‐きり【腹切り】

自ら腹を切ること。割腹。切腹。

⇒はらきり‐がたな【腹切刀】

はらきり‐がたな【腹切刀】

切腹に用いる短刀。俗に九寸五分くすんごぶという。

⇒はら‐きり【腹切り】

バラキレフ【Milii Alekseevich Balakirev】

ロシア国民楽派の作曲家。グリンカの指導を受けた。五人組を結成。交響詩「タマーラ」、ピアノ曲「イスラメイ」など。(1837〜1910)

はら‐ぐあい【腹具合・腹工合】‥アヒ

胃腸の調子・状態。「―が悪い」

パラグアイ【Paraguay】

南米中南部の共和国。1811年スペインから独立。住民の大半はメスティーソで、言語はスペイン語とグアラニー語。日本人の移民が多い。経済は一次産品の輸出に依存。首都アスンシオン。面積40万7000平方キロメートル。人口545万6千(2001)。→南アメリカ(図)

バラクーダ【barracuda】

硬骨魚、カマス類の英名。→おにかます

はら‐くだし【腹下し】

①(→)「はらくだり」に同じ。

②下剤を用いて便通をよくすること。また、その下剤。

はら‐くだり【腹下り】

胃や腸をこわして下痢すること。

パラ‐グライダー【paraglider】

空を飛んで楽しむスポーツの一つ。空気をはらんだキャノピー4の揚力を利用して滑空する。

パラグラフ【paragraph】

文章上の節。段落。

はら‐ぐろ【腹黒】

はらぐろいこと。また、その人。

はら‐ぐろ・い【腹黒い】

〔形〕[文]はらぐろ・し(ク)

心根がよくない。心に悪だくみがある。いじわるい。蜻蛉日記下「あさましうて、―・う消えぬともの給はせで、といへば」。「―・い男」

ばら‐げ【散毛】

ばらばらの髪、または毛。

はら‐げい【腹芸】

①あおむけに寝ている人の腹の上で演ずる曲芸。

②腹に顔などをかいて、さまざまに動かす芸。

③演劇で、役者が言語・所作以外の思い入れなどで、心理表現をすること。

④転じて、言動や理屈によらず、度胸や経験で物事を処理すること。

ばらけ‐がみ【散髪】

①ふり乱した髪。みだれがみ。浄瑠璃、国性爺合戦「またたく間に剃りしまひ二櫛半の―」

②もと、江戸時代の俳優が楽屋にいる時に結んだ簡単な髪。

ばら・ける【散ける】

〔自下一〕

まとまっていたものが、ばらばらになる。また、こわれる。「集団が―・ける」

パラケルスス【Aureolus Theophrastus Paracelsus】

ルネサンス期のスイスの医学者・自然科学者・哲学者。ガレノスや中世アラビア医学を批判し、水銀・硫黄・塩を3要素とする独自の自然観を展開。金属化合物を医薬として用いた。医化学の祖といわれる。晩年放浪生活ののちザルツブルクで没。(1493〜1541)

はら‐こ【腹子】

(→)鮞はららごに同じ。

パラコート‐ざい【パラコート剤】

(paraquat もと商標名)農薬の一種。ジメチル‐ビピリジウム系の非選択性・接触性の合成除草剤。白色の結晶で水溶性。麦畑・果樹園・非耕地に使用。毒物。急性経口毒性(マウス)LD50は157で、しばしば致命的。

はら‐こぎ【腹こぎ】

腹を立てること。また、その人。狂言、腹立てず「おのれが名ははらはらの―か」

はら‐ごしらえ【腹拵え】‥ゴシラヘ

食事をすること。仕事に備えて食事を済ませておくこと。「十分に―する」

はら‐ごたえ【腹応え】‥ゴタヘ

その食物を食べたとき腹に感ずる充足感。

はら‐ごなし【腹熟し】

運動などをして食物の消化を助けること。「―に散歩に行く」

パラ‐ゴム

(Pará rubber)

①(南米アマゾン河口のパラ港から輸出されたからいう)パラゴムノキから採取する生ゴムの一種。

②(→)パラゴムノキに同じ。

⇒パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

トウダイグサ科の落葉高木。ブラジル原産。大木になる。雌雄同株。夏、枝上または葉腋に多数の単性花をつけ、花は白色細小で花弁がなく、萼は鐘形。花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。マレー半島やインドネシア諸島で大規模に栽培し、幹を傷つけて採った白色乳液のラテックスから生ゴムを製する。

⇒パラ‐ゴム

はら‐ごもり【腹籠り】

①胎児が胎内にやどること。また、胎内。

②父が死んだ時、母の胎内にやどっていること。わすれがたみ。遺腹いふく。

③仏像などの胎内に観音像や経典などを納めてあること。また、そのもの。

④殺した牝鹿の胎内にいる小鹿。〈日葡辞書〉

パラサイト【parasite】

①寄生生物。寄生虫。

②他人の収入に頼って生活している人を俗にいう語。

⇒パラサイト‐シングル

パラサイト‐シングル

(和製語parasite single 1997年、社会学者山田昌弘の造語)成人後も親と同居し、生活を親に依存している独身者。

⇒パラサイト【parasite】

はら‐さんざん【腹散散】

思う存分。さんざっぱら。東海道中膝栗毛3「―なぐさんで」

パラジウム【palladium】

(小惑星パラス(Pallas)に因む)白金族元素の一種。元素記号Pd 原子番号46。原子量106.4。白金鉱中に存在し、銀白色で白金に似るが、王水のほか濃硝酸にも溶解。硬く耐腐食性。水素などの気体を吸蔵する性質が著しい。触媒・電気接点・歯科材料に使用。

パラジクロロ‐ベンゼン【paradichlorobenzene】

「ジクロロ‐ベンゼン」参照。

パラシュート【parachute フランス】

航空機から人や物資を投下するとき、空気抵抗によって降下速度を緩めるために用いる傘状のもの。宇宙船の着陸時や高速走行した自動車の停止時などにも使用。落下傘らっかさん。

はらじゅく【原宿】

東京都渋谷区東部の地区。もと千駄ヶ原と呼ばれ、江戸時代に鎌倉街道の宿駅が置かれたことに因む名。近年、若者向けの店舗が立ち並ぶ。

原宿・竹下通り

提供:東京都

はら‐ぎたな・い【腹穢い】

〔形〕[文]はらぎたな・し(ク)

心がきたない。根性がわるい。枕草子278「けしからず―・くおはしましけり」

はら‐きり【腹切り】

自ら腹を切ること。割腹。切腹。

⇒はらきり‐がたな【腹切刀】

はらきり‐がたな【腹切刀】

切腹に用いる短刀。俗に九寸五分くすんごぶという。

⇒はら‐きり【腹切り】

バラキレフ【Milii Alekseevich Balakirev】

ロシア国民楽派の作曲家。グリンカの指導を受けた。五人組を結成。交響詩「タマーラ」、ピアノ曲「イスラメイ」など。(1837〜1910)

はら‐ぐあい【腹具合・腹工合】‥アヒ

胃腸の調子・状態。「―が悪い」

パラグアイ【Paraguay】

南米中南部の共和国。1811年スペインから独立。住民の大半はメスティーソで、言語はスペイン語とグアラニー語。日本人の移民が多い。経済は一次産品の輸出に依存。首都アスンシオン。面積40万7000平方キロメートル。人口545万6千(2001)。→南アメリカ(図)

バラクーダ【barracuda】

硬骨魚、カマス類の英名。→おにかます

はら‐くだし【腹下し】

①(→)「はらくだり」に同じ。

②下剤を用いて便通をよくすること。また、その下剤。

はら‐くだり【腹下り】

胃や腸をこわして下痢すること。

パラ‐グライダー【paraglider】

空を飛んで楽しむスポーツの一つ。空気をはらんだキャノピー4の揚力を利用して滑空する。

パラグラフ【paragraph】

文章上の節。段落。

はら‐ぐろ【腹黒】

はらぐろいこと。また、その人。

はら‐ぐろ・い【腹黒い】

〔形〕[文]はらぐろ・し(ク)

心根がよくない。心に悪だくみがある。いじわるい。蜻蛉日記下「あさましうて、―・う消えぬともの給はせで、といへば」。「―・い男」

ばら‐げ【散毛】

ばらばらの髪、または毛。

はら‐げい【腹芸】

①あおむけに寝ている人の腹の上で演ずる曲芸。

②腹に顔などをかいて、さまざまに動かす芸。

③演劇で、役者が言語・所作以外の思い入れなどで、心理表現をすること。

④転じて、言動や理屈によらず、度胸や経験で物事を処理すること。

ばらけ‐がみ【散髪】

①ふり乱した髪。みだれがみ。浄瑠璃、国性爺合戦「またたく間に剃りしまひ二櫛半の―」

②もと、江戸時代の俳優が楽屋にいる時に結んだ簡単な髪。

ばら・ける【散ける】

〔自下一〕

まとまっていたものが、ばらばらになる。また、こわれる。「集団が―・ける」

パラケルスス【Aureolus Theophrastus Paracelsus】

ルネサンス期のスイスの医学者・自然科学者・哲学者。ガレノスや中世アラビア医学を批判し、水銀・硫黄・塩を3要素とする独自の自然観を展開。金属化合物を医薬として用いた。医化学の祖といわれる。晩年放浪生活ののちザルツブルクで没。(1493〜1541)

はら‐こ【腹子】

(→)鮞はららごに同じ。

パラコート‐ざい【パラコート剤】

(paraquat もと商標名)農薬の一種。ジメチル‐ビピリジウム系の非選択性・接触性の合成除草剤。白色の結晶で水溶性。麦畑・果樹園・非耕地に使用。毒物。急性経口毒性(マウス)LD50は157で、しばしば致命的。

はら‐こぎ【腹こぎ】

腹を立てること。また、その人。狂言、腹立てず「おのれが名ははらはらの―か」

はら‐ごしらえ【腹拵え】‥ゴシラヘ

食事をすること。仕事に備えて食事を済ませておくこと。「十分に―する」

はら‐ごたえ【腹応え】‥ゴタヘ

その食物を食べたとき腹に感ずる充足感。

はら‐ごなし【腹熟し】

運動などをして食物の消化を助けること。「―に散歩に行く」

パラ‐ゴム

(Pará rubber)

①(南米アマゾン河口のパラ港から輸出されたからいう)パラゴムノキから採取する生ゴムの一種。

②(→)パラゴムノキに同じ。

⇒パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

パラゴム‐の‐き【パラゴムの樹】

トウダイグサ科の落葉高木。ブラジル原産。大木になる。雌雄同株。夏、枝上または葉腋に多数の単性花をつけ、花は白色細小で花弁がなく、萼は鐘形。花後、球形の蒴果さくかを結ぶ。マレー半島やインドネシア諸島で大規模に栽培し、幹を傷つけて採った白色乳液のラテックスから生ゴムを製する。

⇒パラ‐ゴム

はら‐ごもり【腹籠り】

①胎児が胎内にやどること。また、胎内。

②父が死んだ時、母の胎内にやどっていること。わすれがたみ。遺腹いふく。

③仏像などの胎内に観音像や経典などを納めてあること。また、そのもの。

④殺した牝鹿の胎内にいる小鹿。〈日葡辞書〉

パラサイト【parasite】

①寄生生物。寄生虫。

②他人の収入に頼って生活している人を俗にいう語。

⇒パラサイト‐シングル

パラサイト‐シングル

(和製語parasite single 1997年、社会学者山田昌弘の造語)成人後も親と同居し、生活を親に依存している独身者。

⇒パラサイト【parasite】

はら‐さんざん【腹散散】

思う存分。さんざっぱら。東海道中膝栗毛3「―なぐさんで」

パラジウム【palladium】

(小惑星パラス(Pallas)に因む)白金族元素の一種。元素記号Pd 原子番号46。原子量106.4。白金鉱中に存在し、銀白色で白金に似るが、王水のほか濃硝酸にも溶解。硬く耐腐食性。水素などの気体を吸蔵する性質が著しい。触媒・電気接点・歯科材料に使用。

パラジクロロ‐ベンゼン【paradichlorobenzene】

「ジクロロ‐ベンゼン」参照。

パラシュート【parachute フランス】

航空機から人や物資を投下するとき、空気抵抗によって降下速度を緩めるために用いる傘状のもの。宇宙船の着陸時や高速走行した自動車の停止時などにも使用。落下傘らっかさん。

はらじゅく【原宿】

東京都渋谷区東部の地区。もと千駄ヶ原と呼ばれ、江戸時代に鎌倉街道の宿駅が置かれたことに因む名。近年、若者向けの店舗が立ち並ぶ。

原宿・竹下通り

提供:東京都

ばらじょう‐か【薔薇状果】‥ジヤウクワ

偽果の一つ。バラの果実(ローズヒップ)のように、花筒が壺形になり、その中に真の果実があるもの。薔薇果しょうびか。

ハラショー【khorosho ロシア】

よい。よろしい。結構。承知した。

はら‐じろ【腹白】

①腹の部分の白いこと。

②指貫さしぬきの括くくり緒の結び方。括り余りを諸羂もろわなに結び、飾りとする。少年・壮年の所用。腹白結び。

⇒はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

馬の毛色の名。腹の白い鹿毛をいう。

⇒はら‐じろ【腹白】

はら・す【晴らす・霽らす】

〔他五〕

①晴れるのを待つ。狂言、祐善「是なるやどりにたちより、雨を―・さばやと思ひ候」

②心をくもらせていたものをはらい除いて快くする。「うらみを―・す」

はら・す【腫らす】

〔他五〕

腫れる状態にしてしまう。「目を泣き―・す」

バラス

(→)バラスト2の略。

ばら・す

〔他五〕

①ばらばらにする。こわす。

②人の秘密をあばく。「旧悪を―・す」

③殺す。浄瑠璃、新版歌祭文「蔵屋敷の侍を―・したからはどうでおりや遁れぬ命」

④売り払う。また、安売りする。浄瑠璃、鎌倉三代記「一つに合し―・しても二足三文」

⑤いったん釣針にかけた魚を逃がす。

⑥劇場の大道具を分解して取り除く。

ばら‐すい【薔薇水】

⇒しょうびすい

パラ‐すいみん【パラ睡眠】

(para-sleep)(→)レム睡眠に同じ。

はら‐すじ【腹筋】‥スヂ

①腹部の筋。

②(「腹筋を縒よる」の略)おかしくてたまらないこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「甚平からからと笑ひ、アヽ―な」

⇒腹筋を切る

⇒腹筋を縒る

ばら‐ずし【散鮨】

(→)「散らし鮨」に同じ。

ばらじょう‐か【薔薇状果】‥ジヤウクワ

偽果の一つ。バラの果実(ローズヒップ)のように、花筒が壺形になり、その中に真の果実があるもの。薔薇果しょうびか。

ハラショー【khorosho ロシア】

よい。よろしい。結構。承知した。

はら‐じろ【腹白】

①腹の部分の白いこと。

②指貫さしぬきの括くくり緒の結び方。括り余りを諸羂もろわなに結び、飾りとする。少年・壮年の所用。腹白結び。

⇒はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

はらじろ‐かげ【腹白鹿毛】

馬の毛色の名。腹の白い鹿毛をいう。

⇒はら‐じろ【腹白】

はら・す【晴らす・霽らす】

〔他五〕

①晴れるのを待つ。狂言、祐善「是なるやどりにたちより、雨を―・さばやと思ひ候」

②心をくもらせていたものをはらい除いて快くする。「うらみを―・す」

はら・す【腫らす】

〔他五〕

腫れる状態にしてしまう。「目を泣き―・す」

バラス

(→)バラスト2の略。

ばら・す

〔他五〕

①ばらばらにする。こわす。

②人の秘密をあばく。「旧悪を―・す」

③殺す。浄瑠璃、新版歌祭文「蔵屋敷の侍を―・したからはどうでおりや遁れぬ命」

④売り払う。また、安売りする。浄瑠璃、鎌倉三代記「一つに合し―・しても二足三文」

⑤いったん釣針にかけた魚を逃がす。

⑥劇場の大道具を分解して取り除く。

ばら‐すい【薔薇水】

⇒しょうびすい

パラ‐すいみん【パラ睡眠】

(para-sleep)(→)レム睡眠に同じ。

はら‐すじ【腹筋】‥スヂ

①腹部の筋。

②(「腹筋を縒よる」の略)おかしくてたまらないこと。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「甚平からからと笑ひ、アヽ―な」

⇒腹筋を切る

⇒腹筋を縒る

ばら‐ずし【散鮨】

(→)「散らし鮨」に同じ。

はら‐くだし【腹下し】🔗⭐🔉

はら‐くだし【腹下し】

①(→)「はらくだり」に同じ。

②下剤を用いて便通をよくすること。また、その下剤。

はら‐くだり【腹下り】🔗⭐🔉

はら‐くだり【腹下り】

胃や腸をこわして下痢すること。

はら‐こぎ【腹こぎ】🔗⭐🔉

はら‐こぎ【腹こぎ】

腹を立てること。また、その人。狂言、腹立てず「おのれが名ははらはらの―か」

はら‐ごたえ【腹応え】‥ゴタヘ🔗⭐🔉

はら‐ごたえ【腹応え】‥ゴタヘ

その食物を食べたとき腹に感ずる充足感。

はら‐すじ【腹筋】‥スヂ🔗⭐🔉

○腹筋を切るはらすじをきる🔗⭐🔉

○腹筋を切るはらすじをきる

(→)「腹筋を縒よる」に同じ。

⇒はら‐すじ【腹筋】

はら‐ちがい【腹違い】‥チガヒ🔗⭐🔉

はら‐ちがい【腹違い】‥チガヒ

兄弟姉妹の、父は同じで母が違うこと。はらがわり。異腹。

はらっ‐ぷくれ【腹っ脹れ】🔗⭐🔉

はらっ‐ぷくれ【腹っ脹れ】

ハラフクレの促音化。

○腹に一物はらにいちもつ🔗⭐🔉

○腹に一物はらにいちもつ

心中に何かたくらみがある。胸に一物。

⇒はら【腹・肚】

○腹に納めるはらにおさめる🔗⭐🔉

○腹に納めるはらにおさめる

情報・秘密あるいは感情などを他人にもらさず心の中にしまっておく。胸に納める。

⇒はら【腹・肚】

○腹に落ちるはらにおちる🔗⭐🔉

○腹に落ちるはらにおちる

納得する。合点がいく。腑に落ちる。

⇒はら【腹・肚】

ばら‐にく【ばら肉】

牛や豚の胸の下部から腹にいたるあばら骨を包む肉。肉と脂肪分とが交互に層をなす。三枚肉。肋肉あばらにく。

○腹に据えかねるはらにすえかねる🔗⭐🔉

○腹に据えかねるはらにすえかねる

あまりにもひどいと、怒りをこらえることができない。心中におさめておくことができない。我慢できない。胸に据えかねる。「どうにも―」

⇒はら【腹・肚】

はら‐ぬち【腹中】

(ハラノウチの約)腹の中。神功紀「内の朝臣あそが―はいさごあれや」

はら‐の【原野】

野原。げんや。

パラノイア【paranoia】

体系立った妄想を抱く精神病。妄想の主体は血統・発明・宗教・訴え・恋愛・嫉妬・心気・迫害などで40歳以上の男性に多いとされる。統合失調症のような人格の崩れはない。偏執病へんしゅうびょう。妄想症。

はら‐の‐うち【腹の内】

(→)「腹の中」に同じ。

はら‐の‐かわ【腹の皮】‥カハ

①腹部の表皮。

②「腹の皮を捩よじる」の略。

⇒腹の皮が突っ張れば目の皮が弛む

⇒腹の皮を捩る

はら‐の‐うち【腹の内】🔗⭐🔉

はら‐の‐うち【腹の内】

(→)「腹の中」に同じ。

はら‐の‐かわ【腹の皮】‥カハ🔗⭐🔉

はら‐の‐かわ【腹の皮】‥カハ

①腹部の表皮。

②「腹の皮を捩よじる」の略。

⇒腹の皮が突っ張れば目の皮が弛む

⇒腹の皮を捩る

○腹の皮が突っ張れば目の皮が弛むはらのかわがつっぱればめのかわがたるむ

満腹になると眠くなる。

⇒はら‐の‐かわ【腹の皮】

○腹の皮を捩るはらのかわをよじる

おかしさに堪えきれず笑いころげる。腹を捩る。腹筋はらすじを縒よる。

⇒はら‐の‐かわ【腹の皮】

○腹の筋を縒るはらのすじをよる

おかしさに堪えきれず、大笑いする。腹の皮をよじる。

⇒はら【腹・肚】

○腹の皮が突っ張れば目の皮が弛むはらのかわがつっぱればめのかわがたるむ🔗⭐🔉

○腹の皮が突っ張れば目の皮が弛むはらのかわがつっぱればめのかわがたるむ

満腹になると眠くなる。

⇒はら‐の‐かわ【腹の皮】

○腹の皮を捩るはらのかわをよじる🔗⭐🔉

○腹の皮を捩るはらのかわをよじる

おかしさに堪えきれず笑いころげる。腹を捩る。腹筋はらすじを縒よる。

⇒はら‐の‐かわ【腹の皮】

○腹の筋を縒るはらのすじをよる🔗⭐🔉

○腹の筋を縒るはらのすじをよる

おかしさに堪えきれず、大笑いする。腹の皮をよじる。

⇒はら【腹・肚】

はら‐の‐そこ【腹の底】

胸の奥深いところ。また、胸の奥深くで考えていること。泉鏡花、春昼後刻「さびのついた辛塩声しおからごえを―から出して」。「相手の―を見抜く」

はら‐の‐たし【腹の足し】

空腹を満たす助けとなる食料。「これでは―にならない」

はら‐の‐なか【腹の中】

①腹の内部。

②心の中。

はら‐の‐ふえ【大角】

軍用に吹き鳴らした楽器。形は獣角に似る。はら。〈倭名類聚鈔13〉

はら‐の‐むし【腹の虫】

①人の腹中に寄生する虫。回虫など。

②心中の感情を腹中の虫にたとえていう。

③空腹の原因を腹中の虫にたとえていう。「―が目をさます」

⇒腹の虫がおさまらない

はら‐の‐そこ【腹の底】🔗⭐🔉

はら‐の‐そこ【腹の底】

胸の奥深いところ。また、胸の奥深くで考えていること。泉鏡花、春昼後刻「さびのついた辛塩声しおからごえを―から出して」。「相手の―を見抜く」

はら‐の‐たし【腹の足し】🔗⭐🔉

はら‐の‐たし【腹の足し】

空腹を満たす助けとなる食料。「これでは―にならない」

はら‐の‐なか【腹の中】🔗⭐🔉

はら‐の‐なか【腹の中】

①腹の内部。

②心の中。

はら‐の‐むし【腹の虫】🔗⭐🔉

はら‐の‐むし【腹の虫】

①人の腹中に寄生する虫。回虫など。

②心中の感情を腹中の虫にたとえていう。

③空腹の原因を腹中の虫にたとえていう。「―が目をさます」

⇒腹の虫がおさまらない

○腹の虫がおさまらないはらのむしがおさまらない

腹立たしくて我慢できない。「腹の虫が承知しない」とも。「人前で恥をかかされて―」

⇒はら‐の‐むし【腹の虫】

○腹の虫がおさまらないはらのむしがおさまらない🔗⭐🔉

○腹の虫がおさまらないはらのむしがおさまらない

腹立たしくて我慢できない。「腹の虫が承知しない」とも。「人前で恥をかかされて―」

⇒はら‐の‐むし【腹の虫】

バラバ【Barabbas】

新約聖書に登場する犯罪者。ローマ総督ピラトがイエスかバラバいずれかの釈放をユダヤ民衆に提起し、バラバが恩赦されたためイエスが処刑された。

はら‐ばい【腹這い】‥バヒ

①腹を地につけて手足で進むこと。

②腹を下にして寝そべること。「床に―になる」

はら‐ば・う【腹這う】‥バフ

〔自五〕

①腹を地につけて手足で進む。また、はうようにして進む。万葉集19「赤駒の―・ふ田ゐを都となしつ」

②腹を下にして寝そべる。

○腹は借物はらはかりもの🔗⭐🔉

○腹は借物はらはかりもの

母親の胎は一時の借り物で、生まれた子の貴賤は母よりも父によるという意。

⇒はら【腹・肚】

はら‐はちぶ【腹八分】

腹一杯まで食べず、八分目くらいに控えておくこと。腹八分目。

⇒腹八分に医者いらず

はら‐ばら【腹腹】🔗⭐🔉

はら‐ばら【腹腹】

同一の夫の子をそれぞれ生んでいる妻妾たち。源氏物語桐壺「御子ども、あまた―にものしたまふ」

はら‐びらき【腹開き】🔗⭐🔉

はら‐びらき【腹開き】

魚のおろし方の一つ。腹側から背側に向かって包丁を入れ、一枚に開くこと。

はら‐ぺこ【腹ぺこ】🔗⭐🔉

はら‐ぺこ【腹ぺこ】

非常に腹が減っていること。空腹。

はら‐まき【腹巻】🔗⭐🔉

はら‐まき【腹巻】

①鎧の一種。歩兵用として草摺くさずりを細分し、時に装束の下に着用した。南北朝時代から袖・兜を加えて三つ物と呼ばれ、室町時代に盛行。平治物語「紺の直垂に、黒糸縅の―に、左右の籠手をさして」

腹巻

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

②奈良時代から平安時代にかけて鷹飼や伎楽の装束の下につけた長方形帯状の布帛。腹纏。

③腹冷えを防ぐために腹に巻く布、または筒形の編物。腹当て。「毛糸の―」

⇒はらまき‐よろい【腹巻鎧】

はらまき‐よろい【腹巻鎧】‥ヨロヒ🔗⭐🔉

はらまき‐よろい【腹巻鎧】‥ヨロヒ

腹巻1に、大鎧おおよろいの特色とする弦走つるばしり・逆板さかいた・障子の板を加えた折衷式の鎧。→大鎧(図)

⇒はら‐まき【腹巻】

○腹も身の内はらもみのうち🔗⭐🔉

○腹も身の内はらもみのうち

腹も身体の一部であるから、暴飲暴食をつつしめという戒め。

⇒はら【腹・肚】

バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

(浄行と訳す)

①インドの四種姓(ヴァルナ)制中の最高位である僧侶・祭司階級。梵天の裔で、その口から出たものとされ、もっぱら祭祀・教法をつかさどり、他の三姓の尊敬を受けた。ブラーマン。→ヴァルナ。

②バラモン教。また、その僧侶。

⇒バラモン‐きょう【婆羅門教】

⇒バラモン‐じん【婆羅門参】

⇒バラモン‐そうじょう【婆羅門僧正】

バラモン‐きょう【婆羅門教】‥ケウ

(Brahmanism)仏教以前からバラモン1を中心に行われたインドの民族宗教。ヒンドゥー教の前身。ヴェーダ聖典を権威とし、自然神をまつり祭式を重視した。宇宙の本体である梵天を中心とする。また、ヴァルナ制度を思想的に支えた。→ヒンドゥー教。

⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

バラモン‐じん【婆羅門参】

キク科の越年草。南欧原産の根菜。高さ60〜90センチメートル。ゴボウに似た白色の根がある。7月頃紫色の頭状花を開く。根は食用、花は切花とする。セイヨウゴボウ。ムギナデシコ。

⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

バラモン‐そうじょう【婆羅門僧正】‥ジヤウ

インドの僧。名は菩提僊那ぼだいせんな。バラモンの出身。文殊菩薩を拝するため中国に渡り、736年(天平8)来日。751年(天平勝宝3)僧正となり、行基の推挙で翌年の東大寺大仏開眼供養の導師となる。菩提仙那。(704〜760)

⇒バラモン【brāhmaṇa 梵・婆羅門】

はら‐や【軽粉・水銀粉】

塩化第一水銀の白色粉末。伊勢で産出。駆虫剤などに用い、また伊勢白粉おしろいとして販売。〈日葡辞書〉

ばら‐ゆ【薔薇油】

バラの花を水蒸気蒸留して得られる芳香油。400万個の花を使用して1キログラムを得るという。高価な天然香料の一つ。しょうびゆ。

はら‐ようゆうさい【原羊遊斎】‥ヤウイウ‥

江戸後期の蒔絵師。通称、久米次郎。別号、更山。江戸神田に住み、大田南畝をはじめ当時の文化人達と広く交遊。酒井抱一の下絵を用いて制作。(1769〜1845)

⇒はら【原】

はらら

ちりぢりになるさま。ばらばら。万葉集20「あま小舟―に浮きて」

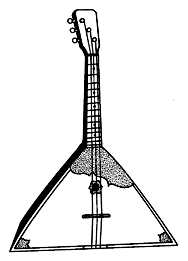

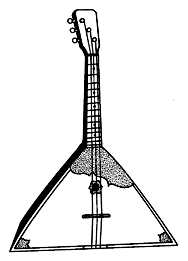

バラライカ【balalaika ロシア】

3弦の撥弦楽器。共鳴胴は三角形で、指先で弾奏。ロシア・ウクライナの民俗音楽に広く使われる。

バラライカ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

はららか・す【散かす】

〔他四〕

ばらばらにする。神代紀上「沫雪の若ごとくに蹴散くえはららかし」

はらら・く【散く】

〔自四〕

ばらばらになる。ぼろぼろとくずれ散る。〈類聚名義抄〉

はらら‐ご【鮞】

魚類の産出前の卵塊。また、それを塩漬などにした食品。筋子の類。腹子。〈[季]秋〉

はらら‐じる【はらら汁】

豆腐をすりつぶしてまぜた味噌汁。

パララックス【parallax】

〔理〕(→)視差に同じ。

はらり

①物が軽やかに散ったり、こぼれたり、解けたりするさま。閑吟集「今結ゆた髪が―と解けた」。「木の葉が―と散る」

②物事がうって変わるさま。すっかり。きっぱり。あっさり。尚書抄「過あるを改むる事は、物を惜しまざるやうに―と捨つるなり」。醒睡笑「主人たる人の心と下男の心と、物ごと―と違ひて」

③大勢の動作が素早く揃うさま。浄瑠璃、出世景清「仲間共承り一度に―と取り回す」

⇒はらり‐しゃん‐と

ばらり

①まとまっていた物がまばらに散り乱れるさま。

②糸や紐の切れるさま。

⇒ばらり‐ずん‐と

ぱらり

①物が軽くこぼれ落ちるさま。はらり。また、まばらに散らばっているさま。「―と小雨が降る」

②残るところのないさま。すべて。狂言、萩大名「九へに九本、とへ咲出るに、―とひらきませうが何とで御ざる」

パラリーガル【paralegal】

弁護士の指示・監督のもとで、法律関係の事務に携わる専門職。

はらり‐しゃん‐と

〔副〕

(「はらりさんと」とも)残る所なく。綺麗さっぱり。全く。浄瑠璃、長町女腹切「かたりめが挨拶は―切てしまひ」

⇒はらり

ばらり‐ずん‐と

〔副〕

一刀のもとに斬り落とすさま。

⇒ばらり

パラリンピック【Paralympic】

(parallelとOlympicとの合成語)国際身体障害者スポーツ大会。4年に1回オリンピック開催地で行う。1960年脊椎損傷者だけが参加し第1回が開催。近年は肢体不自由・視覚障害者なども参加。夏季と冬季とがある。→スペシャル‐オリンピックス

ぱら‐ルビ【ぱらルビ】

(印刷用語)文中の一部の漢字にふりがな(ルビ)をつけること。↔総ルビ

ハラレ【Harare】

アフリカ南部、ジンバブエ共和国の首都。標高1471メートルの高原上に位置する。タバコの集散地。人口119万(1992)。旧称ソールズベリ。

パラレル【parallel】

①平行。

②二つの物事が並行するさま。

③〔電〕並列接続。

④欧文記号の一つ。「‖」。参照符として用いる。

⑤スキーで、スキー板を平行にそろえて滑る技術。

⇒パラレル‐コンピューター【parallel computer】

⇒パラレル‐レース【parallel race】

パラレル‐コンピューター【parallel computer】

複数の演算装置やプロセッサーなどの構成要素を結合し、高速性・信頼性・拡張性を向上させたコンピューター。

⇒パラレル【parallel】

パラレル‐レース【parallel race】

スキー・スノーボードまたマウンテン‐バイクで、並行するコースを二人の競技者が同時に滑り、または走る競技。デュアル‐スラローム。

⇒パラレル【parallel】

はら‐わた【腸】

①大腸。〈倭名類聚鈔3〉

②臓腑。内臓。増鏡「自害すとても、―をばみな繰り出して手にぞ持たりける」。「魚の―」

③瓜などの内部に、種子と共にある綿のように柔らかいもの。

④こころ。性根。

⇒はらわた‐もち【腸餅】

⇒腸が腐る

⇒腸がちぎれる

⇒腸が煮え返る

⇒腸が見え透く

⇒腸に染みる

⇒腸を切る

⇒腸を断つ

○腹を合わすはらをあわす🔗⭐🔉

○腹を合わすはらをあわす

①心を合わせる。一致協力する。

②共に悪巧みをはかる。ぐるになる。

⇒はら【腹・肚】

○腹を痛めるはらをいためる🔗⭐🔉

○腹を痛めるはらをいためる

①生みの苦しみを味わう。子を産む。「腹を痛めた子」

②自分で費用を払う。自腹を切る。

⇒はら【腹・肚】

○腹を癒すはらをいやす🔗⭐🔉

○腹を癒すはらをいやす

怒りやうらみをはらす。

⇒はら【腹・肚】

○腹をえぐるはらをえぐる🔗⭐🔉

○腹をえぐるはらをえぐる

人の意中を見とおして鋭く尋ね問う。

⇒はら【腹・肚】

○腹を抱えるはらをかかえる🔗⭐🔉

○腹を抱えるはらをかかえる

おかしくてたまらずに大笑いする。「彼の身振りに皆腹を抱えた」

⇒はら【腹・肚】

○腹を固めるはらをかためる🔗⭐🔉

○腹を固めるはらをかためる

覚悟する。決心する。「転職の―」

⇒はら【腹・肚】

○腹を決めるはらをきめる🔗⭐🔉

○腹を決めるはらをきめる

決意する。「引退の―」

⇒はら【腹・肚】

○腹を切るはらをきる🔗⭐🔉

○腹を切るはらをきる

①切腹する。また、責任を取って辞任する。「この企画が失敗したら―つもりだ」

②おかしさに堪え切れずに大笑いする。竹取物語「腹を切りて笑ひ給ふ」

⇒はら【腹・肚】

○腹を括るはらをくくる🔗⭐🔉

○腹を括るはらをくくる

(一説に、「腹を据える」と「高を括る」の混同からできた語という)いかなる結果にもたじろがないよう心を決める。覚悟する。腹を据える。「こうなったら―しかない」

⇒はら【腹・肚】

○腹を拵えるはらをこしらえる🔗⭐🔉

○腹を拵えるはらをこしらえる

何か活動する前に、食事をとる。

⇒はら【腹・肚】

○腹を肥やすはらをこやす🔗⭐🔉

○腹を肥やすはらをこやす

公正でないやり方で、自分の利益をふやす。私腹を肥やす。

⇒はら【腹・肚】

○腹を探るはらをさぐる🔗⭐🔉

○腹を探るはらをさぐる

人の心中をそれとなしにうかがう。「互いに―」

⇒はら【腹・肚】

○腹を据えるはらをすえる🔗⭐🔉

○腹を据えるはらをすえる

①怒りをはらす。古今著聞集16「只今こそは日頃の腹をばすゑ侍らめ」

②おちつく。納得する。怒りを抑える。「彼の言動には腹を据え兼ねる」

③覚悟を決める。「この職場を生涯の職場と―」

⇒はら【腹・肚】

○腹を立てるはらをたてる🔗⭐🔉

○腹を立てるはらをたてる

怒る。立腹する。

⇒はら【腹・肚】

○腹を見抜くはらをみぬく🔗⭐🔉

○腹を見抜くはらをみぬく

相手の隠している考えやたくらみを知る。腹を見すかす。「とうにあいつの腹は見抜いていた」

⇒はら【腹・肚】

○腹を見られるはらをみられる🔗⭐🔉

○腹を見られるはらをみられる

自分の心中をさぐられる。心底を見破られる。

⇒はら【腹・肚】

○腹を召すはらをめす🔗⭐🔉

○腹を召すはらをめす

「腹を切る」の尊敬語。

⇒はら【腹・肚】

○腹を捩るはらをよじる🔗⭐🔉

○腹を捩るはらをよじる

大笑いする。ひどくおかしがる。腹をよる。腹の皮を捩る。

⇒はら【腹・肚】

○腹を読むはらをよむ🔗⭐🔉

○腹を読むはらをよむ

相手の心中を推測する。

⇒はら【腹・肚】

○腹を割るはらをわる🔗⭐🔉

○腹を割るはらをわる

包み隠さず真意を明かす。「腹を割って話し合う」

⇒はら【腹・肚】

は‐らん【葉蘭】

(婆蘭・馬蘭の転)ユリ科の常緑多年草。地下茎をもち、葉は長大な楕円形で柄も長い。4月頃、緑色、内面紫色の鐘形花を地に接して上向きに開き、緑色球形の液果を結ぶ。葉は生花または料理の敷物とし、果実は薬用。根茎を利尿・強壮剤とする。中国の原産で、古くから庭園に栽培。

は‐らん【波瀾】

①大小のなみ。

②(「波乱」とも書く)

㋐変化。曲折。起伏。「―に富んだ人生」

㋑もめごと。さわぎ。ごたごた。「―を巻き起こす」

⇒はらん‐ばんじょう【波瀾万丈】

⇒はらん‐ぶくみ【波瀾含み】

ば‐らん【葉蘭】

①⇒はらん。

②(ハランとも。1の葉を使うことから)握り鮨などをのせて供する緑色の葉。また、鮨や弁当の副食を盛り合わせるとき、仕切りや飾りに使う、葉を切ったもの。庖丁で切り絵のように細工したものもある。

バランス【balance】

①つりあい。均衡。「―のとれたメニュー」「―を崩す」

②収支または貸借の均衡。

⇒バランス‐オブ‐パワー【balance of power】

⇒バランス‐かんかく【バランス感覚】

⇒バランス‐シート【balance sheet】

バランス‐オブ‐パワー【balance of power】

(→)勢力均衡に同じ。

⇒バランス【balance】

バランス‐かんかく【バランス感覚】

(→)平衡感覚に同じ。

⇒バランス【balance】

バランス‐シート【balance sheet】

(→)貸借対照表。

⇒バランス【balance】

はらん‐ばんじょう【波瀾万丈】‥ヂヤウ

波の起伏のはげしいように、変化のはげしいさま。「―の生涯」

⇒は‐らん【波瀾】

はらん‐ぶくみ【波瀾含み】

大きな事件や変化が起きそうな様子であること。

⇒は‐らん【波瀾】

はり【針】

①縫い、刺し、引っ掛け、液を注ぎなどするのに用いる、細長くとがった道具の総称。縫針・待針・留針・注射針・釣針・レコード針など、用途に応じてきわめて種類が多い。(釣針の場合、「鉤」とも書く)万葉集12「―はあれど妹し無ければ」。「―に糸を通す」「三―縫う」

②(「鍼」と書く)

㋐鍼術しんじゅつに用いる医療用具。形は留針に似て金・銀・鉄・石などで造る。古くは針状のもの以外にメス状・へら状のものも使われた。「―を打つ」

㋑鍼術の別称。

③細く先のとがった、針に似たもの。

㋐とげ。いら。

㋑蜂などの尾部にあって外敵を刺すもの。

㋒時計・計器などの目盛や数字を指し示すもの。「―が止まる」

④(比喩的に)害意を持つ心。人の心を傷つけようとする心。「―のある言葉」

⑤裁縫のこと。「お―を習う」

⇒針刺すばかり

⇒針の先で突いたほど

⇒針ほどの事を棒ほどに言う

⇒針を蔵に積みても溜まらぬ

⇒針を以て地を刺す

はり【張り】

①はること。ひらきのばすこと。また、その具合。好色五人女3「目の―りんとして」

②ひっぱる力。つっぱる程度。「弓の―が強い」

③意気地。いきはり。また、はりあい。宇津保物語藤原君「われを―なしとおぼして」。好色一代男6「京の女郎に江戸の―を持たせ」。「―のある生活」

④たるみがなく、ひきしまっていること。「―のある声」

⑤弓・幕・提灯などを数える語。「提灯二―」

はり【梁】

①上部の重みを支えるため、あるいは柱を固定するために柱上に架する水平材。桁けたと梁とを区別して、棟と直角にかけたもののみを指すこともある。うつばり。〈日葡辞書〉

②一般に、鉛直または斜めの力が働いている水平に置かれた細長い支持材。ビーム。

③算盤そろばんの珠を上下に区分する横木。

はり【榛】

(→)ハンノキの古名。万葉集19「明けされば―のさ枝に」

はり【墾】

墾はること。開墾すること。「張」「春」などと当てて地名となっているところが多い。万葉集12「新にい―の今作る道」

は‐り【羽蟻】

ハアリの約。

はり【玻璃・玻瓈】

(梵語sphaṭika; phaḷia)

①仏教で、七宝の一つ。水晶。百座法談聞書抄「―をかけ露をつらぬく点ひとつもかくる事なく」

②ガラスの別称。

③火山岩中に含まれるガラス状物質。

ばり

金属やプラスチックを加工する際、その縁へりなどにはみ出た余分な部分。「―を取る」

ばり【尿】

(「ゆばり」の略。室町時代から江戸時代にかけての語)動物の小便。また、下賤な用語として人の小便をも指した。東海道名所記「―をつきて、参り申さう」

ば‐り【罵詈】

(「罵」も「詈」も悪口を言う意)ののしること。悪口をあびせること。嘲罵。「―雑言ぞうごん」

ばり【張り】

〔接尾〕

①(人数を表す語につけて)弓の強弱を表す語。「二人―の弓」

②まねること。気取ること。「ピカソ―の絵」

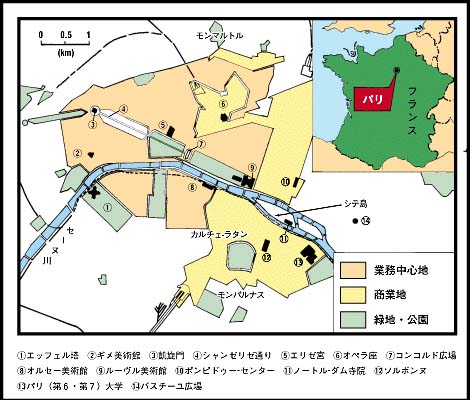

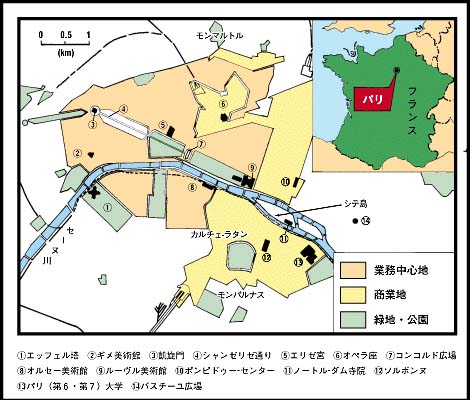

パリ【Paris・巴里】

フランス共和国の首都。国の北方、パリ盆地の中心部に位置し、セーヌ川にまたがる。市街はシテ島を核心として、これを取り巻く同心円状の3帯から成り、20区に分かれる。中世以来西ヨーロッパにおける文化・政治・経済の中心地の一つ。また、世界的な芸術・流行の中心地。著名な建築物・学校・旧跡などが多い。人口212万5千(1999)。

パリ

撮影:田沼武能

パリ(地図)

パリ(地図)

バリア【barrier】

(バリアーとも)防壁。障壁。

⇒バリア‐フリー【barrier free】

はり‐あい【張合い】‥アヒ

①なぐりあい。

②せりあうこと。競争すること。浄瑠璃、堀川波鼓「もうおかしやんせと側からたつて止むるが―になる上戸の癖」

③力を尽くすかいがあると感ずる気持。「―のある仕事」「―が抜ける」

はり‐あ・う【張り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いになぐりあうなどして争う。平家物語1「打ち合ひ―・ひしけるほどに」

②互いにきそう。せりあう。競争する。(他動詞的にも使う)傾城禁短気「八雲といふ女郎を、都の奈葉法師と―・ひ」。「ポストをめぐって―・う」

はり‐あ・げる【張り上げる】

〔他下一〕[文]はりあ・ぐ(下二)

声を強く高く出す。「大声を―・げる」

ハリアナ【Haryana】

インド北部の州。隣州パンジャブとともにインドの穀倉地帯で、首都ニューデリーとの境界付近に工業が発展。州都チャンディガル。ハリヤーナー。

はりあな‐しゃしんき【針孔写真機】

レンズの代りに小孔をあけた写真機。ピンホール‐カメラ。

バリア‐フリー【barrier free】

身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように商品を作ったり建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの。

⇒バリア【barrier】

はり‐あみ【張網】

①左右に柱を立て、その間に張りわたして鳥獣を捕獲する網。霞網・鴨網・雉網・谷切網・兎網など。

②定置網のこと。

バリアント【variant】

①異なった形。別形。変型。

②ある原文の異文。また、異本・異版。

はり‐あんま【鍼按摩】

鍼治療もする按摩。

はり‐い【鍼医】

鍼術しんじゅつを専門として行う医者。しんい。はりくすし。はりいしゃ。

ハリー【Edmund Halley】

イギリスの天文学者。グリニッジ天文台長。ハリー彗星すいせいの軌道決定、恒星固有運動の発見など、多くの功績がある。(1656〜1742)

⇒ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

バリー【James M. Barrie】

イギリスの劇作家・小説家。笑いと空想豊かな作風で知られる。小説「ピーター=パンとウェンディー」、戯曲「あっぱれクライトン」など。(1860〜1937)

バリー【Antoine-Louis Barye】

フランスの彫刻家・画家。グロ(A.-J. Gros1771〜1835)に絵画を、ボジオ(F.-J. Bosio1768〜1845)に彫刻を学ぶ。主に猛獣を主題に動物彫刻を作る。オルセー美術館前庭、テュイルリー公園などパリ各所に作品がある。(1795〜1875)

はり‐いか【針烏賊】

①(→)コウイカの別称。

②コウイカ科のイカ。胴長約8センチメートル、胴は楕円形で後端から貝殻(甲)の先端が針状に突出。西日本に分布し、食用。コウイカモドキ。

パ‐リーグ

(→)パシフィック‐リーグの略。

ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

大彗星の一つ。1682年ハリーが初めてその軌道を計算。最近では1986年に出現。周期は76.02年。ハレー彗星。

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

バリア【barrier】

(バリアーとも)防壁。障壁。

⇒バリア‐フリー【barrier free】

はり‐あい【張合い】‥アヒ

①なぐりあい。

②せりあうこと。競争すること。浄瑠璃、堀川波鼓「もうおかしやんせと側からたつて止むるが―になる上戸の癖」

③力を尽くすかいがあると感ずる気持。「―のある仕事」「―が抜ける」

はり‐あ・う【張り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いになぐりあうなどして争う。平家物語1「打ち合ひ―・ひしけるほどに」

②互いにきそう。せりあう。競争する。(他動詞的にも使う)傾城禁短気「八雲といふ女郎を、都の奈葉法師と―・ひ」。「ポストをめぐって―・う」

はり‐あ・げる【張り上げる】

〔他下一〕[文]はりあ・ぐ(下二)

声を強く高く出す。「大声を―・げる」

ハリアナ【Haryana】

インド北部の州。隣州パンジャブとともにインドの穀倉地帯で、首都ニューデリーとの境界付近に工業が発展。州都チャンディガル。ハリヤーナー。

はりあな‐しゃしんき【針孔写真機】

レンズの代りに小孔をあけた写真機。ピンホール‐カメラ。

バリア‐フリー【barrier free】

身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように商品を作ったり建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの。

⇒バリア【barrier】

はり‐あみ【張網】

①左右に柱を立て、その間に張りわたして鳥獣を捕獲する網。霞網・鴨網・雉網・谷切網・兎網など。

②定置網のこと。

バリアント【variant】

①異なった形。別形。変型。

②ある原文の異文。また、異本・異版。

はり‐あんま【鍼按摩】

鍼治療もする按摩。

はり‐い【鍼医】

鍼術しんじゅつを専門として行う医者。しんい。はりくすし。はりいしゃ。

ハリー【Edmund Halley】

イギリスの天文学者。グリニッジ天文台長。ハリー彗星すいせいの軌道決定、恒星固有運動の発見など、多くの功績がある。(1656〜1742)

⇒ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

バリー【James M. Barrie】

イギリスの劇作家・小説家。笑いと空想豊かな作風で知られる。小説「ピーター=パンとウェンディー」、戯曲「あっぱれクライトン」など。(1860〜1937)

バリー【Antoine-Louis Barye】

フランスの彫刻家・画家。グロ(A.-J. Gros1771〜1835)に絵画を、ボジオ(F.-J. Bosio1768〜1845)に彫刻を学ぶ。主に猛獣を主題に動物彫刻を作る。オルセー美術館前庭、テュイルリー公園などパリ各所に作品がある。(1795〜1875)

はり‐いか【針烏賊】

①(→)コウイカの別称。

②コウイカ科のイカ。胴長約8センチメートル、胴は楕円形で後端から貝殻(甲)の先端が針状に突出。西日本に分布し、食用。コウイカモドキ。

パ‐リーグ

(→)パシフィック‐リーグの略。

ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

大彗星の一つ。1682年ハリーが初めてその軌道を計算。最近では1986年に出現。周期は76.02年。ハレー彗星。

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

⇒ハリー【Edmund Halley】

はり‐いた【張板】

洗った布や漉すいた紙などを張って乾かすための板。

パリーニ【Giuseppe Parini】

イタリアの詩人。身近に貴族社会の病弊を見て綴った風刺詩「一日」で社会正義を問うた。啓蒙主義者の模範とされた。(1729〜1799)

ハリーファ【khalīfah アラビア】

⇒カリフ

はり‐うち【針打ち】

①針を刺すこと。

②糸をつけた針を前歯でくわえ、重ねてある紙に吹き立て、針先に付いて上がるだけの紙を自分のものとする遊戯。紙打ち。

③針打ちの島田。元結を針で留めたのでいう。文金島田。通言総籬「一人は―、一人はやつこしまだ」

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。針刺しに似た髷まげの形で、主として時代物の二枚目役に用いる。

ハリウッド【Hollywood】

アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の一地区。アメリカ映画産業の中心地。俗にHollyをHolyと誤り「聖林」と書く。

はり‐うなぎ【針鰻】

大洋から河口に到着したウナギの幼魚。ほぼ変態を終え、体は細い。捕らえて養殖する。

バリウム【barium】

①(ギリシア語で「重い」意のbarysに因む。その鉱物が重いため)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ba 原子番号56。原子量137.3。銀白色の軟らかい金属。空気中では酸化されやすく、常温で水を分解する。同族のカルシウム・ストロンチウムより反応性に富む。炎色反応は黄緑色。主要鉱物は重晶石・毒重石。

②X線造影剤の硫酸バリウムの俗称。

バリェ‐インクラン【Ramón María del Valle-Inclán】

スペインの小説家・劇作家。「九八年の世代」の一人。四部作の長編散文詩「ソナタ」など。(1866〜1936)

バリエーション【variation】

①変化。変異。変種。変形。「―をつける」

②変奏曲。

⇒バリエーション‐ルート【variation route】

バリエーション‐ルート【variation route】

登山で、一般ルートとは別の、より困難な登路。

⇒バリエーション【variation】

バリエテ【variété フランス】

(→)バラエティー3に同じ。

はり‐えんじゅ【針槐】‥ヱンジユ

(→)ニセアカシアの別名。〈[季]夏〉

ハリエンジュ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒ハリー【Edmund Halley】

はり‐いた【張板】

洗った布や漉すいた紙などを張って乾かすための板。

パリーニ【Giuseppe Parini】

イタリアの詩人。身近に貴族社会の病弊を見て綴った風刺詩「一日」で社会正義を問うた。啓蒙主義者の模範とされた。(1729〜1799)

ハリーファ【khalīfah アラビア】

⇒カリフ

はり‐うち【針打ち】

①針を刺すこと。

②糸をつけた針を前歯でくわえ、重ねてある紙に吹き立て、針先に付いて上がるだけの紙を自分のものとする遊戯。紙打ち。

③針打ちの島田。元結を針で留めたのでいう。文金島田。通言総籬「一人は―、一人はやつこしまだ」

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。針刺しに似た髷まげの形で、主として時代物の二枚目役に用いる。

ハリウッド【Hollywood】

アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の一地区。アメリカ映画産業の中心地。俗にHollyをHolyと誤り「聖林」と書く。

はり‐うなぎ【針鰻】

大洋から河口に到着したウナギの幼魚。ほぼ変態を終え、体は細い。捕らえて養殖する。

バリウム【barium】

①(ギリシア語で「重い」意のbarysに因む。その鉱物が重いため)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ba 原子番号56。原子量137.3。銀白色の軟らかい金属。空気中では酸化されやすく、常温で水を分解する。同族のカルシウム・ストロンチウムより反応性に富む。炎色反応は黄緑色。主要鉱物は重晶石・毒重石。

②X線造影剤の硫酸バリウムの俗称。

バリェ‐インクラン【Ramón María del Valle-Inclán】

スペインの小説家・劇作家。「九八年の世代」の一人。四部作の長編散文詩「ソナタ」など。(1866〜1936)

バリエーション【variation】

①変化。変異。変種。変形。「―をつける」

②変奏曲。

⇒バリエーション‐ルート【variation route】

バリエーション‐ルート【variation route】

登山で、一般ルートとは別の、より困難な登路。

⇒バリエーション【variation】

バリエテ【variété フランス】

(→)バラエティー3に同じ。

はり‐えんじゅ【針槐】‥ヱンジユ

(→)ニセアカシアの別名。〈[季]夏〉

ハリエンジュ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

はり‐お【針魚】‥ヲ

(→)サヨリの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はり‐おうぎ【張扇・貼扇】‥アフギ

外側を紙で張り包んだ扇。講釈師などが調子をとるために台を打つのに使う。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‥オコナフ

〔他四〕

押し切ってする。わがもの顔にふるまう。平家物語8「兵衛の佐は東国に、木曾は都に―・ふ」

バリオン【baryon】

(ギリシア語の「重い」に由来)ハドロンの一種。核子および核子より重いスピン半整数の素粒子。陽子を除いたバリオンはすべて不安定。これらの粒子はバリオン数1を持つという。重粒子。→ハドロン→中間子

パリ‐がいこくせんきょう‐かい【パリ外国宣教会】‥グワイ‥ケウクワイ

(Société des Missions Etrangères de Paris フランス)フランスの極東宣教会。1664年教皇により公認。19世紀日本カトリック教会再建に努めたプティジャンは、その会員。パリ‐ミッション。

はり‐かえ【張替え】‥カヘ

①はりかえること。また、そのもの。貼替。「ふすまの―」

②着物をといて洗い張りをすること。また、そうして仕立てた着物。

③弦を替えて張るための予備の弓。替弓かえゆみ。

はり‐か・える【張り替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]はりか・ふ(下二)

古いものを除き去り、新しいものを改めて張る。はりなおす。貼り替える。「障子を―・える」

はり‐がき【針書】

針または錐きり状のもので線刻すること。銘文記載用。

はり‐かた【張形】

陰茎の形をした淫具。張子。

はり‐がね【針金】

金属を細い線条にしたもの。「―で縛る」

⇒はりがね‐かずら【針金蔓】

⇒はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

⇒はりがね‐むし【針金虫】

はりがね‐かずら【針金蔓】‥カヅラ

ツツジ科の常緑小低木。中部以北の高山の針葉樹林に生ずる。茎は細長く針金のようで、地上を這う。葉は倒卵形。夏、白色の小鐘形花を開き、白色の果実を結ぶ。

はりがねかずら

はり‐お【針魚】‥ヲ

(→)サヨリの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はり‐おうぎ【張扇・貼扇】‥アフギ

外側を紙で張り包んだ扇。講釈師などが調子をとるために台を打つのに使う。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‥オコナフ

〔他四〕

押し切ってする。わがもの顔にふるまう。平家物語8「兵衛の佐は東国に、木曾は都に―・ふ」

バリオン【baryon】

(ギリシア語の「重い」に由来)ハドロンの一種。核子および核子より重いスピン半整数の素粒子。陽子を除いたバリオンはすべて不安定。これらの粒子はバリオン数1を持つという。重粒子。→ハドロン→中間子

パリ‐がいこくせんきょう‐かい【パリ外国宣教会】‥グワイ‥ケウクワイ

(Société des Missions Etrangères de Paris フランス)フランスの極東宣教会。1664年教皇により公認。19世紀日本カトリック教会再建に努めたプティジャンは、その会員。パリ‐ミッション。

はり‐かえ【張替え】‥カヘ

①はりかえること。また、そのもの。貼替。「ふすまの―」

②着物をといて洗い張りをすること。また、そうして仕立てた着物。

③弦を替えて張るための予備の弓。替弓かえゆみ。

はり‐か・える【張り替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]はりか・ふ(下二)

古いものを除き去り、新しいものを改めて張る。はりなおす。貼り替える。「障子を―・える」

はり‐がき【針書】

針または錐きり状のもので線刻すること。銘文記載用。

はり‐かた【張形】

陰茎の形をした淫具。張子。

はり‐がね【針金】

金属を細い線条にしたもの。「―で縛る」

⇒はりがね‐かずら【針金蔓】

⇒はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

⇒はりがね‐むし【針金虫】

はりがね‐かずら【針金蔓】‥カヅラ

ツツジ科の常緑小低木。中部以北の高山の針葉樹林に生ずる。茎は細長く針金のようで、地上を這う。葉は倒卵形。夏、白色の小鐘形花を開き、白色の果実を結ぶ。

はりがねかずら

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

鋼製円板の周囲に順次に太さおよび厚さの異なる穴溝を作り、針金の太さおよび薄板の厚さを測定するゲージ。ワイヤ‐ゲージ。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐むし【針金虫】

①類線形動物門ハリガネムシ目の総称。その一種のハリガネムシは、体は針金状で長さ数センチメートル〜90センチメートル、淡黒色。幼虫は水生昆虫に寄生し、のち他の昆虫(カマキリなど)の体内で成虫となり、脱出して淡水中で自由生活を営む。寄生された昆虫は生殖能力を失う。かつては袋形たいけい動物門の一綱とされた。

②コメツキムシ科の昆虫の幼虫。→コメツキムシ

⇒はり‐がね【針金】

はり‐かべ【張り壁・貼り壁】

紙・布の類を張りつけて仕上げた壁。

はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

①糊ではりつけた紙。

②紙に命令・注意・宣伝などの事項を記して衆人の目につく所に貼り掲げるもの。壁書。「―厳禁」

③注意または意見などを記して、書類などにはりつけておく紙。付箋ふせん。

⇒はりがみ‐ねだん【張紙値段】

はりがみ‐ねだん【張紙値段】

江戸幕府が、蔵米くらまい支給の時に、米と貨幣との換算率を張り紙にして公示したもの。

⇒はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

はりかわ‐ぐら【張革鞍】‥カハ‥

なめしがわを張った鞍。はりぐら。

はり‐かわご【張皮籠】‥カハ‥

外面に皮または紙を張った葛籠つづら。

バリカン【Bariquand フランス】

(その製作所名Bariquand et Marreに基づく)髪を刈る金属製の器具。伊藤左千夫、奈々子「頭つむりをくりくりとバリガンで刈つて終うた」

はり‐ぎ【張木】

基礎工事などで両側の土留め板にさしわたした支えの丸木または押角おしかく。強張こうばり。

ば‐りき【馬力】

①(horsepower)動力(仕事率)の実用単位。1秒当り75重量キログラム‐メートルの仕事率を1仏馬力といい、735.5ワットに相当する。記号PS 1秒当り550フート‐ポンドを1英馬力(746ワット)という。記号HP,㏋,hp 日本では1962年以来仏馬力だけが特殊用途にかぎって法的に認められている。

②(転じて)精力的な力。活力。体力。「―のある人」

③荷馬車。

⇒馬力を掛ける

パリキール【Palikir】

西太平洋、ポーンペイ島にあるミクロネシア連邦の首都。人口6千(2000)。

はり‐ぎぬ【張衣】

板張をしてつやを出し、ぴんとした布で仕立てた衣。古今著聞集16「―のあざやかなるに」

はり‐ぎぬ【張帛】

板張にした帛はく。

はり‐きょう【玻璃鏡】‥キヤウ

ガラス製の鏡。古来の金属製の鏡に対していう。

はり‐ぎり【針桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に普通。高さ20メートル内外。枝は太く、鋭いとげが多い。葉は掌状に7〜9裂し、葉柄が非常に長い。8月頃、梢に淡緑色の小花を散形花序につける。液果は小球形で、熟せば碧紫色。材は下駄・船具・器具用。根皮は去痰きょたん薬。センノキ。漢名、刺楸。

はり‐き・る【張り切る】

[一]〔自五〕

①十分に張る。「ぴんと―・った弓のつる」

②元気がみちみちている。十分に緊張している。意気ごむ。「新生活で―・っている」

[二]〔他五〕

①ひっぱって切る。

②過度に張って切り裂く。

[三]〔自下二〕

⇒はりきれる(下一)

はり‐き・れる【張り切れる】

〔自下一〕[文]はりき・る(下二)

過度に張りふくれて切れる。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

鋼製円板の周囲に順次に太さおよび厚さの異なる穴溝を作り、針金の太さおよび薄板の厚さを測定するゲージ。ワイヤ‐ゲージ。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐むし【針金虫】

①類線形動物門ハリガネムシ目の総称。その一種のハリガネムシは、体は針金状で長さ数センチメートル〜90センチメートル、淡黒色。幼虫は水生昆虫に寄生し、のち他の昆虫(カマキリなど)の体内で成虫となり、脱出して淡水中で自由生活を営む。寄生された昆虫は生殖能力を失う。かつては袋形たいけい動物門の一綱とされた。

②コメツキムシ科の昆虫の幼虫。→コメツキムシ

⇒はり‐がね【針金】

はり‐かべ【張り壁・貼り壁】

紙・布の類を張りつけて仕上げた壁。

はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

①糊ではりつけた紙。

②紙に命令・注意・宣伝などの事項を記して衆人の目につく所に貼り掲げるもの。壁書。「―厳禁」

③注意または意見などを記して、書類などにはりつけておく紙。付箋ふせん。

⇒はりがみ‐ねだん【張紙値段】

はりがみ‐ねだん【張紙値段】

江戸幕府が、蔵米くらまい支給の時に、米と貨幣との換算率を張り紙にして公示したもの。

⇒はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

はりかわ‐ぐら【張革鞍】‥カハ‥

なめしがわを張った鞍。はりぐら。

はり‐かわご【張皮籠】‥カハ‥

外面に皮または紙を張った葛籠つづら。

バリカン【Bariquand フランス】

(その製作所名Bariquand et Marreに基づく)髪を刈る金属製の器具。伊藤左千夫、奈々子「頭つむりをくりくりとバリガンで刈つて終うた」

はり‐ぎ【張木】

基礎工事などで両側の土留め板にさしわたした支えの丸木または押角おしかく。強張こうばり。

ば‐りき【馬力】

①(horsepower)動力(仕事率)の実用単位。1秒当り75重量キログラム‐メートルの仕事率を1仏馬力といい、735.5ワットに相当する。記号PS 1秒当り550フート‐ポンドを1英馬力(746ワット)という。記号HP,㏋,hp 日本では1962年以来仏馬力だけが特殊用途にかぎって法的に認められている。

②(転じて)精力的な力。活力。体力。「―のある人」

③荷馬車。

⇒馬力を掛ける

パリキール【Palikir】

西太平洋、ポーンペイ島にあるミクロネシア連邦の首都。人口6千(2000)。

はり‐ぎぬ【張衣】

板張をしてつやを出し、ぴんとした布で仕立てた衣。古今著聞集16「―のあざやかなるに」

はり‐ぎぬ【張帛】

板張にした帛はく。

はり‐きょう【玻璃鏡】‥キヤウ

ガラス製の鏡。古来の金属製の鏡に対していう。

はり‐ぎり【針桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に普通。高さ20メートル内外。枝は太く、鋭いとげが多い。葉は掌状に7〜9裂し、葉柄が非常に長い。8月頃、梢に淡緑色の小花を散形花序につける。液果は小球形で、熟せば碧紫色。材は下駄・船具・器具用。根皮は去痰きょたん薬。センノキ。漢名、刺楸。

はり‐き・る【張り切る】

[一]〔自五〕

①十分に張る。「ぴんと―・った弓のつる」

②元気がみちみちている。十分に緊張している。意気ごむ。「新生活で―・っている」

[二]〔他五〕

①ひっぱって切る。

②過度に張って切り裂く。

[三]〔自下二〕

⇒はりきれる(下一)

はり‐き・れる【張り切れる】

〔自下一〕[文]はりき・る(下二)

過度に張りふくれて切れる。

パリ(地図)

パリ(地図)

バリア【barrier】

(バリアーとも)防壁。障壁。

⇒バリア‐フリー【barrier free】

はり‐あい【張合い】‥アヒ

①なぐりあい。

②せりあうこと。競争すること。浄瑠璃、堀川波鼓「もうおかしやんせと側からたつて止むるが―になる上戸の癖」

③力を尽くすかいがあると感ずる気持。「―のある仕事」「―が抜ける」

はり‐あ・う【張り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いになぐりあうなどして争う。平家物語1「打ち合ひ―・ひしけるほどに」

②互いにきそう。せりあう。競争する。(他動詞的にも使う)傾城禁短気「八雲といふ女郎を、都の奈葉法師と―・ひ」。「ポストをめぐって―・う」

はり‐あ・げる【張り上げる】

〔他下一〕[文]はりあ・ぐ(下二)

声を強く高く出す。「大声を―・げる」

ハリアナ【Haryana】

インド北部の州。隣州パンジャブとともにインドの穀倉地帯で、首都ニューデリーとの境界付近に工業が発展。州都チャンディガル。ハリヤーナー。

はりあな‐しゃしんき【針孔写真機】

レンズの代りに小孔をあけた写真機。ピンホール‐カメラ。

バリア‐フリー【barrier free】

身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように商品を作ったり建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの。

⇒バリア【barrier】

はり‐あみ【張網】

①左右に柱を立て、その間に張りわたして鳥獣を捕獲する網。霞網・鴨網・雉網・谷切網・兎網など。

②定置網のこと。

バリアント【variant】

①異なった形。別形。変型。

②ある原文の異文。また、異本・異版。

はり‐あんま【鍼按摩】

鍼治療もする按摩。

はり‐い【鍼医】

鍼術しんじゅつを専門として行う医者。しんい。はりくすし。はりいしゃ。

ハリー【Edmund Halley】

イギリスの天文学者。グリニッジ天文台長。ハリー彗星すいせいの軌道決定、恒星固有運動の発見など、多くの功績がある。(1656〜1742)

⇒ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

バリー【James M. Barrie】

イギリスの劇作家・小説家。笑いと空想豊かな作風で知られる。小説「ピーター=パンとウェンディー」、戯曲「あっぱれクライトン」など。(1860〜1937)

バリー【Antoine-Louis Barye】

フランスの彫刻家・画家。グロ(A.-J. Gros1771〜1835)に絵画を、ボジオ(F.-J. Bosio1768〜1845)に彫刻を学ぶ。主に猛獣を主題に動物彫刻を作る。オルセー美術館前庭、テュイルリー公園などパリ各所に作品がある。(1795〜1875)

はり‐いか【針烏賊】

①(→)コウイカの別称。

②コウイカ科のイカ。胴長約8センチメートル、胴は楕円形で後端から貝殻(甲)の先端が針状に突出。西日本に分布し、食用。コウイカモドキ。

パ‐リーグ

(→)パシフィック‐リーグの略。

ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

大彗星の一つ。1682年ハリーが初めてその軌道を計算。最近では1986年に出現。周期は76.02年。ハレー彗星。

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

バリア【barrier】

(バリアーとも)防壁。障壁。

⇒バリア‐フリー【barrier free】

はり‐あい【張合い】‥アヒ

①なぐりあい。

②せりあうこと。競争すること。浄瑠璃、堀川波鼓「もうおかしやんせと側からたつて止むるが―になる上戸の癖」

③力を尽くすかいがあると感ずる気持。「―のある仕事」「―が抜ける」

はり‐あ・う【張り合う】‥アフ

〔自五〕

①互いになぐりあうなどして争う。平家物語1「打ち合ひ―・ひしけるほどに」

②互いにきそう。せりあう。競争する。(他動詞的にも使う)傾城禁短気「八雲といふ女郎を、都の奈葉法師と―・ひ」。「ポストをめぐって―・う」

はり‐あ・げる【張り上げる】

〔他下一〕[文]はりあ・ぐ(下二)

声を強く高く出す。「大声を―・げる」

ハリアナ【Haryana】

インド北部の州。隣州パンジャブとともにインドの穀倉地帯で、首都ニューデリーとの境界付近に工業が発展。州都チャンディガル。ハリヤーナー。

はりあな‐しゃしんき【針孔写真機】

レンズの代りに小孔をあけた写真機。ピンホール‐カメラ。

バリア‐フリー【barrier free】

身体障害者や高齢者が生活を営むうえで支障がないように商品を作ったり建物を設計したりすること。また、そのように作られたもの。

⇒バリア【barrier】

はり‐あみ【張網】

①左右に柱を立て、その間に張りわたして鳥獣を捕獲する網。霞網・鴨網・雉網・谷切網・兎網など。

②定置網のこと。

バリアント【variant】

①異なった形。別形。変型。

②ある原文の異文。また、異本・異版。

はり‐あんま【鍼按摩】

鍼治療もする按摩。

はり‐い【鍼医】

鍼術しんじゅつを専門として行う医者。しんい。はりくすし。はりいしゃ。

ハリー【Edmund Halley】

イギリスの天文学者。グリニッジ天文台長。ハリー彗星すいせいの軌道決定、恒星固有運動の発見など、多くの功績がある。(1656〜1742)

⇒ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

バリー【James M. Barrie】

イギリスの劇作家・小説家。笑いと空想豊かな作風で知られる。小説「ピーター=パンとウェンディー」、戯曲「あっぱれクライトン」など。(1860〜1937)

バリー【Antoine-Louis Barye】

フランスの彫刻家・画家。グロ(A.-J. Gros1771〜1835)に絵画を、ボジオ(F.-J. Bosio1768〜1845)に彫刻を学ぶ。主に猛獣を主題に動物彫刻を作る。オルセー美術館前庭、テュイルリー公園などパリ各所に作品がある。(1795〜1875)

はり‐いか【針烏賊】

①(→)コウイカの別称。

②コウイカ科のイカ。胴長約8センチメートル、胴は楕円形で後端から貝殻(甲)の先端が針状に突出。西日本に分布し、食用。コウイカモドキ。

パ‐リーグ

(→)パシフィック‐リーグの略。

ハリー‐すいせい【ハリー彗星】

大彗星の一つ。1682年ハリーが初めてその軌道を計算。最近では1986年に出現。周期は76.02年。ハレー彗星。

ハリー彗星(コンピューター画像処理)

提供:東京大学理学部木曽観測所

⇒ハリー【Edmund Halley】

はり‐いた【張板】

洗った布や漉すいた紙などを張って乾かすための板。

パリーニ【Giuseppe Parini】

イタリアの詩人。身近に貴族社会の病弊を見て綴った風刺詩「一日」で社会正義を問うた。啓蒙主義者の模範とされた。(1729〜1799)

ハリーファ【khalīfah アラビア】

⇒カリフ

はり‐うち【針打ち】

①針を刺すこと。

②糸をつけた針を前歯でくわえ、重ねてある紙に吹き立て、針先に付いて上がるだけの紙を自分のものとする遊戯。紙打ち。

③針打ちの島田。元結を針で留めたのでいう。文金島田。通言総籬「一人は―、一人はやつこしまだ」

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。針刺しに似た髷まげの形で、主として時代物の二枚目役に用いる。

ハリウッド【Hollywood】

アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の一地区。アメリカ映画産業の中心地。俗にHollyをHolyと誤り「聖林」と書く。

はり‐うなぎ【針鰻】

大洋から河口に到着したウナギの幼魚。ほぼ変態を終え、体は細い。捕らえて養殖する。

バリウム【barium】

①(ギリシア語で「重い」意のbarysに因む。その鉱物が重いため)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ba 原子番号56。原子量137.3。銀白色の軟らかい金属。空気中では酸化されやすく、常温で水を分解する。同族のカルシウム・ストロンチウムより反応性に富む。炎色反応は黄緑色。主要鉱物は重晶石・毒重石。

②X線造影剤の硫酸バリウムの俗称。

バリェ‐インクラン【Ramón María del Valle-Inclán】

スペインの小説家・劇作家。「九八年の世代」の一人。四部作の長編散文詩「ソナタ」など。(1866〜1936)

バリエーション【variation】

①変化。変異。変種。変形。「―をつける」

②変奏曲。

⇒バリエーション‐ルート【variation route】

バリエーション‐ルート【variation route】

登山で、一般ルートとは別の、より困難な登路。

⇒バリエーション【variation】

バリエテ【variété フランス】

(→)バラエティー3に同じ。

はり‐えんじゅ【針槐】‥ヱンジユ

(→)ニセアカシアの別名。〈[季]夏〉

ハリエンジュ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒ハリー【Edmund Halley】

はり‐いた【張板】

洗った布や漉すいた紙などを張って乾かすための板。

パリーニ【Giuseppe Parini】

イタリアの詩人。身近に貴族社会の病弊を見て綴った風刺詩「一日」で社会正義を問うた。啓蒙主義者の模範とされた。(1729〜1799)

ハリーファ【khalīfah アラビア】

⇒カリフ

はり‐うち【針打ち】

①針を刺すこと。

②糸をつけた針を前歯でくわえ、重ねてある紙に吹き立て、針先に付いて上がるだけの紙を自分のものとする遊戯。紙打ち。

③針打ちの島田。元結を針で留めたのでいう。文金島田。通言総籬「一人は―、一人はやつこしまだ」

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。針刺しに似た髷まげの形で、主として時代物の二枚目役に用いる。

ハリウッド【Hollywood】

アメリカ、カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の一地区。アメリカ映画産業の中心地。俗にHollyをHolyと誤り「聖林」と書く。

はり‐うなぎ【針鰻】

大洋から河口に到着したウナギの幼魚。ほぼ変態を終え、体は細い。捕らえて養殖する。

バリウム【barium】

①(ギリシア語で「重い」意のbarysに因む。その鉱物が重いため)アルカリ土類金属元素の一種。元素記号Ba 原子番号56。原子量137.3。銀白色の軟らかい金属。空気中では酸化されやすく、常温で水を分解する。同族のカルシウム・ストロンチウムより反応性に富む。炎色反応は黄緑色。主要鉱物は重晶石・毒重石。

②X線造影剤の硫酸バリウムの俗称。

バリェ‐インクラン【Ramón María del Valle-Inclán】

スペインの小説家・劇作家。「九八年の世代」の一人。四部作の長編散文詩「ソナタ」など。(1866〜1936)

バリエーション【variation】

①変化。変異。変種。変形。「―をつける」

②変奏曲。

⇒バリエーション‐ルート【variation route】

バリエーション‐ルート【variation route】

登山で、一般ルートとは別の、より困難な登路。

⇒バリエーション【variation】

バリエテ【variété フランス】

(→)バラエティー3に同じ。

はり‐えんじゅ【針槐】‥ヱンジユ

(→)ニセアカシアの別名。〈[季]夏〉

ハリエンジュ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

はり‐お【針魚】‥ヲ

(→)サヨリの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はり‐おうぎ【張扇・貼扇】‥アフギ

外側を紙で張り包んだ扇。講釈師などが調子をとるために台を打つのに使う。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‥オコナフ

〔他四〕

押し切ってする。わがもの顔にふるまう。平家物語8「兵衛の佐は東国に、木曾は都に―・ふ」

バリオン【baryon】

(ギリシア語の「重い」に由来)ハドロンの一種。核子および核子より重いスピン半整数の素粒子。陽子を除いたバリオンはすべて不安定。これらの粒子はバリオン数1を持つという。重粒子。→ハドロン→中間子

パリ‐がいこくせんきょう‐かい【パリ外国宣教会】‥グワイ‥ケウクワイ

(Société des Missions Etrangères de Paris フランス)フランスの極東宣教会。1664年教皇により公認。19世紀日本カトリック教会再建に努めたプティジャンは、その会員。パリ‐ミッション。

はり‐かえ【張替え】‥カヘ

①はりかえること。また、そのもの。貼替。「ふすまの―」

②着物をといて洗い張りをすること。また、そうして仕立てた着物。

③弦を替えて張るための予備の弓。替弓かえゆみ。

はり‐か・える【張り替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]はりか・ふ(下二)

古いものを除き去り、新しいものを改めて張る。はりなおす。貼り替える。「障子を―・える」

はり‐がき【針書】

針または錐きり状のもので線刻すること。銘文記載用。

はり‐かた【張形】

陰茎の形をした淫具。張子。

はり‐がね【針金】

金属を細い線条にしたもの。「―で縛る」

⇒はりがね‐かずら【針金蔓】

⇒はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

⇒はりがね‐むし【針金虫】

はりがね‐かずら【針金蔓】‥カヅラ

ツツジ科の常緑小低木。中部以北の高山の針葉樹林に生ずる。茎は細長く針金のようで、地上を這う。葉は倒卵形。夏、白色の小鐘形花を開き、白色の果実を結ぶ。

はりがねかずら

はり‐お【針魚】‥ヲ

(→)サヨリの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はり‐おうぎ【張扇・貼扇】‥アフギ

外側を紙で張り包んだ扇。講釈師などが調子をとるために台を打つのに使う。

はり‐おこな・う【張り行ふ】‥オコナフ

〔他四〕

押し切ってする。わがもの顔にふるまう。平家物語8「兵衛の佐は東国に、木曾は都に―・ふ」

バリオン【baryon】

(ギリシア語の「重い」に由来)ハドロンの一種。核子および核子より重いスピン半整数の素粒子。陽子を除いたバリオンはすべて不安定。これらの粒子はバリオン数1を持つという。重粒子。→ハドロン→中間子

パリ‐がいこくせんきょう‐かい【パリ外国宣教会】‥グワイ‥ケウクワイ

(Société des Missions Etrangères de Paris フランス)フランスの極東宣教会。1664年教皇により公認。19世紀日本カトリック教会再建に努めたプティジャンは、その会員。パリ‐ミッション。

はり‐かえ【張替え】‥カヘ

①はりかえること。また、そのもの。貼替。「ふすまの―」

②着物をといて洗い張りをすること。また、そうして仕立てた着物。

③弦を替えて張るための予備の弓。替弓かえゆみ。

はり‐か・える【張り替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]はりか・ふ(下二)

古いものを除き去り、新しいものを改めて張る。はりなおす。貼り替える。「障子を―・える」

はり‐がき【針書】

針または錐きり状のもので線刻すること。銘文記載用。

はり‐かた【張形】

陰茎の形をした淫具。張子。

はり‐がね【針金】

金属を細い線条にしたもの。「―で縛る」

⇒はりがね‐かずら【針金蔓】

⇒はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

⇒はりがね‐むし【針金虫】

はりがね‐かずら【針金蔓】‥カヅラ

ツツジ科の常緑小低木。中部以北の高山の針葉樹林に生ずる。茎は細長く針金のようで、地上を這う。葉は倒卵形。夏、白色の小鐘形花を開き、白色の果実を結ぶ。

はりがねかずら

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

鋼製円板の周囲に順次に太さおよび厚さの異なる穴溝を作り、針金の太さおよび薄板の厚さを測定するゲージ。ワイヤ‐ゲージ。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐むし【針金虫】

①類線形動物門ハリガネムシ目の総称。その一種のハリガネムシは、体は針金状で長さ数センチメートル〜90センチメートル、淡黒色。幼虫は水生昆虫に寄生し、のち他の昆虫(カマキリなど)の体内で成虫となり、脱出して淡水中で自由生活を営む。寄生された昆虫は生殖能力を失う。かつては袋形たいけい動物門の一綱とされた。

②コメツキムシ科の昆虫の幼虫。→コメツキムシ

⇒はり‐がね【針金】

はり‐かべ【張り壁・貼り壁】

紙・布の類を張りつけて仕上げた壁。

はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

①糊ではりつけた紙。

②紙に命令・注意・宣伝などの事項を記して衆人の目につく所に貼り掲げるもの。壁書。「―厳禁」

③注意または意見などを記して、書類などにはりつけておく紙。付箋ふせん。

⇒はりがみ‐ねだん【張紙値段】

はりがみ‐ねだん【張紙値段】

江戸幕府が、蔵米くらまい支給の時に、米と貨幣との換算率を張り紙にして公示したもの。

⇒はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

はりかわ‐ぐら【張革鞍】‥カハ‥

なめしがわを張った鞍。はりぐら。

はり‐かわご【張皮籠】‥カハ‥

外面に皮または紙を張った葛籠つづら。

バリカン【Bariquand フランス】

(その製作所名Bariquand et Marreに基づく)髪を刈る金属製の器具。伊藤左千夫、奈々子「頭つむりをくりくりとバリガンで刈つて終うた」

はり‐ぎ【張木】

基礎工事などで両側の土留め板にさしわたした支えの丸木または押角おしかく。強張こうばり。

ば‐りき【馬力】

①(horsepower)動力(仕事率)の実用単位。1秒当り75重量キログラム‐メートルの仕事率を1仏馬力といい、735.5ワットに相当する。記号PS 1秒当り550フート‐ポンドを1英馬力(746ワット)という。記号HP,㏋,hp 日本では1962年以来仏馬力だけが特殊用途にかぎって法的に認められている。

②(転じて)精力的な力。活力。体力。「―のある人」

③荷馬車。

⇒馬力を掛ける

パリキール【Palikir】

西太平洋、ポーンペイ島にあるミクロネシア連邦の首都。人口6千(2000)。

はり‐ぎぬ【張衣】

板張をしてつやを出し、ぴんとした布で仕立てた衣。古今著聞集16「―のあざやかなるに」

はり‐ぎぬ【張帛】

板張にした帛はく。

はり‐きょう【玻璃鏡】‥キヤウ

ガラス製の鏡。古来の金属製の鏡に対していう。

はり‐ぎり【針桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に普通。高さ20メートル内外。枝は太く、鋭いとげが多い。葉は掌状に7〜9裂し、葉柄が非常に長い。8月頃、梢に淡緑色の小花を散形花序につける。液果は小球形で、熟せば碧紫色。材は下駄・船具・器具用。根皮は去痰きょたん薬。センノキ。漢名、刺楸。

はり‐き・る【張り切る】

[一]〔自五〕

①十分に張る。「ぴんと―・った弓のつる」

②元気がみちみちている。十分に緊張している。意気ごむ。「新生活で―・っている」

[二]〔他五〕

①ひっぱって切る。

②過度に張って切り裂く。

[三]〔自下二〕

⇒はりきれる(下一)

はり‐き・れる【張り切れる】

〔自下一〕[文]はりき・る(下二)

過度に張りふくれて切れる。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

鋼製円板の周囲に順次に太さおよび厚さの異なる穴溝を作り、針金の太さおよび薄板の厚さを測定するゲージ。ワイヤ‐ゲージ。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐むし【針金虫】

①類線形動物門ハリガネムシ目の総称。その一種のハリガネムシは、体は針金状で長さ数センチメートル〜90センチメートル、淡黒色。幼虫は水生昆虫に寄生し、のち他の昆虫(カマキリなど)の体内で成虫となり、脱出して淡水中で自由生活を営む。寄生された昆虫は生殖能力を失う。かつては袋形たいけい動物門の一綱とされた。

②コメツキムシ科の昆虫の幼虫。→コメツキムシ

⇒はり‐がね【針金】

はり‐かべ【張り壁・貼り壁】

紙・布の類を張りつけて仕上げた壁。

はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

①糊ではりつけた紙。

②紙に命令・注意・宣伝などの事項を記して衆人の目につく所に貼り掲げるもの。壁書。「―厳禁」

③注意または意見などを記して、書類などにはりつけておく紙。付箋ふせん。

⇒はりがみ‐ねだん【張紙値段】

はりがみ‐ねだん【張紙値段】

江戸幕府が、蔵米くらまい支給の時に、米と貨幣との換算率を張り紙にして公示したもの。

⇒はり‐がみ【張り紙・貼り紙】

はりかわ‐ぐら【張革鞍】‥カハ‥

なめしがわを張った鞍。はりぐら。

はり‐かわご【張皮籠】‥カハ‥

外面に皮または紙を張った葛籠つづら。

バリカン【Bariquand フランス】

(その製作所名Bariquand et Marreに基づく)髪を刈る金属製の器具。伊藤左千夫、奈々子「頭つむりをくりくりとバリガンで刈つて終うた」

はり‐ぎ【張木】

基礎工事などで両側の土留め板にさしわたした支えの丸木または押角おしかく。強張こうばり。

ば‐りき【馬力】

①(horsepower)動力(仕事率)の実用単位。1秒当り75重量キログラム‐メートルの仕事率を1仏馬力といい、735.5ワットに相当する。記号PS 1秒当り550フート‐ポンドを1英馬力(746ワット)という。記号HP,㏋,hp 日本では1962年以来仏馬力だけが特殊用途にかぎって法的に認められている。

②(転じて)精力的な力。活力。体力。「―のある人」

③荷馬車。

⇒馬力を掛ける

パリキール【Palikir】

西太平洋、ポーンペイ島にあるミクロネシア連邦の首都。人口6千(2000)。

はり‐ぎぬ【張衣】

板張をしてつやを出し、ぴんとした布で仕立てた衣。古今著聞集16「―のあざやかなるに」

はり‐ぎぬ【張帛】

板張にした帛はく。

はり‐きょう【玻璃鏡】‥キヤウ

ガラス製の鏡。古来の金属製の鏡に対していう。

はり‐ぎり【針桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に普通。高さ20メートル内外。枝は太く、鋭いとげが多い。葉は掌状に7〜9裂し、葉柄が非常に長い。8月頃、梢に淡緑色の小花を散形花序につける。液果は小球形で、熟せば碧紫色。材は下駄・船具・器具用。根皮は去痰きょたん薬。センノキ。漢名、刺楸。

はり‐き・る【張り切る】

[一]〔自五〕

①十分に張る。「ぴんと―・った弓のつる」

②元気がみちみちている。十分に緊張している。意気ごむ。「新生活で―・っている」

[二]〔他五〕

①ひっぱって切る。

②過度に張って切り裂く。

[三]〔自下二〕

⇒はりきれる(下一)

はり‐き・れる【張り切れる】

〔自下一〕[文]はりき・る(下二)

過度に張りふくれて切れる。

ふく‐あつ【腹圧】🔗⭐🔉

ふく‐あつ【腹圧】

腹壁・横隔膜および骨盤底の筋肉の緊張・収縮によって生じる腹腔の内圧。

ふく‐あん【腹案】🔗⭐🔉

ふく‐あん【腹案】

心の中に持っている案。「―を示す」

ふっ‐きん【腹筋】フク‥🔗⭐🔉

ふっ‐きん【腹筋】フク‥

腹壁を構成している筋の総称。腹直筋など。「―運動」

[漢]腹🔗⭐🔉

腹 字形

筆順

筆順

〔月(月・月)部9画/13画/教育/4202・4A22〕

〔音〕フク(呉)(漢)

〔訓〕はら

[意味]

①胸の下の、胃・腸などの内臓を納めている所。はら。「腹膜・腹痛・口腹・空腹・切腹・捧腹ほうふく絶倒」

②母親の胎内。「同腹・異腹・妾腹しょうふく」

③心の中。心底。「腹案・剛腹」

④①になぞらえられる、物体の中ほどのふくらんだ部分。「山腹・中腹・船腹」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「

〔月(月・月)部9画/13画/教育/4202・4A22〕

〔音〕フク(呉)(漢)

〔訓〕はら

[意味]

①胸の下の、胃・腸などの内臓を納めている所。はら。「腹膜・腹痛・口腹・空腹・切腹・捧腹ほうふく絶倒」

②母親の胎内。「同腹・異腹・妾腹しょうふく」

③心の中。心底。「腹案・剛腹」

④①になぞらえられる、物体の中ほどのふくらんだ部分。「山腹・中腹・船腹」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「 」(=おおう。一説に、ふくらむ)。内臓をおおいつつむ肉。一説に、肉体のふくらんだ部分、の意。

[下ツキ

按腹・一腹・異腹・開腹・割腹・下腹部・魚腹・空腹・口腹・剛腹・鼓腹撃壌・山腹・私腹・妾腹・心腹・切腹・船腹・中腹・当腹・同腹・屠腹・抱腹・捧腹・満腹・立腹

」(=おおう。一説に、ふくらむ)。内臓をおおいつつむ肉。一説に、肉体のふくらんだ部分、の意。

[下ツキ

按腹・一腹・異腹・開腹・割腹・下腹部・魚腹・空腹・口腹・剛腹・鼓腹撃壌・山腹・私腹・妾腹・心腹・切腹・船腹・中腹・当腹・同腹・屠腹・抱腹・捧腹・満腹・立腹

筆順

筆順

〔月(月・月)部9画/13画/教育/4202・4A22〕

〔音〕フク(呉)(漢)

〔訓〕はら

[意味]

①胸の下の、胃・腸などの内臓を納めている所。はら。「腹膜・腹痛・口腹・空腹・切腹・捧腹ほうふく絶倒」

②母親の胎内。「同腹・異腹・妾腹しょうふく」

③心の中。心底。「腹案・剛腹」

④①になぞらえられる、物体の中ほどのふくらんだ部分。「山腹・中腹・船腹」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「

〔月(月・月)部9画/13画/教育/4202・4A22〕

〔音〕フク(呉)(漢)

〔訓〕はら

[意味]

①胸の下の、胃・腸などの内臓を納めている所。はら。「腹膜・腹痛・口腹・空腹・切腹・捧腹ほうふく絶倒」

②母親の胎内。「同腹・異腹・妾腹しょうふく」

③心の中。心底。「腹案・剛腹」

④①になぞらえられる、物体の中ほどのふくらんだ部分。「山腹・中腹・船腹」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「 」(=おおう。一説に、ふくらむ)。内臓をおおいつつむ肉。一説に、肉体のふくらんだ部分、の意。

[下ツキ

按腹・一腹・異腹・開腹・割腹・下腹部・魚腹・空腹・口腹・剛腹・鼓腹撃壌・山腹・私腹・妾腹・心腹・切腹・船腹・中腹・当腹・同腹・屠腹・抱腹・捧腹・満腹・立腹

」(=おおう。一説に、ふくらむ)。内臓をおおいつつむ肉。一説に、肉体のふくらんだ部分、の意。

[下ツキ

按腹・一腹・異腹・開腹・割腹・下腹部・魚腹・空腹・口腹・剛腹・鼓腹撃壌・山腹・私腹・妾腹・心腹・切腹・船腹・中腹・当腹・同腹・屠腹・抱腹・捧腹・満腹・立腹

広辞苑に「腹」で始まるの検索結果 1-77。もっと読み込む