複数辞典一括検索+![]()

![]()

いん【隠】🔗⭐🔉

いん【隠】

(呉音はオン)

①かくれること。世をのがれること。

②隠岐国おきのくにの略。

いん‐いん【隠隠】🔗⭐🔉

いん‐いん【隠隠】

①憂えいたむさま。ふさぎこむさま。

②かすかで明らかでないさま。

③盛んなさま。多いさま。

④とどろきひびくさま。殷々。

かくさ・う【隠さふ】カクサフ🔗⭐🔉

かくさ・う【隠さふ】カクサフ

〔他四〕

(カクスに接尾語フの付いた語)かくしつづける。かくしかくしする。万葉集1「雲だにも心あらなも―・ふべしや」

かくし【隠し】🔗⭐🔉

かくし【隠し】

①隠すこと。「つつみ―」

②囲い守ること。また、その人。守護。藩屏はんぺい。成務紀「是れ中区うちつくにの―と為ならむ」

③ポケット。

⇒かくし‐あじ【隠し味】

⇒かくし‐いしょう【隠し衣裳】

⇒かくし‐うお【隠し魚】

⇒かくし‐うら【隠し裏】

⇒かくし‐え【隠し絵】

⇒かくし‐おとこ【隠し男】

⇒かくし‐おんな【隠し女】

⇒かくし‐がお【隠し顔】

⇒かくし‐がね【隠し金】

⇒かくし‐きしょう【隠し起請】

⇒かくし‐くぎ【隠し釘】

⇒かくし‐げい【隠し芸】

⇒かくし‐げしょう【隠し化粧】

⇒かくし‐ご【隠し子】

⇒かくし‐ごと【隠し事】

⇒かくし‐ことば【隠し詞】

⇒かくし‐しつけ【隠し躾】

⇒かくし‐ぜい【隠し勢】

⇒かくし‐だ【隠し田】

⇒かくし‐だい【隠し題】

⇒かくし‐だて【隠し立て】

⇒かくし‐だま【隠し球】

⇒かくし‐づま【隠し夫】

⇒かくし‐づま【隠し妻】

⇒かくし‐どうぐ【隠し道具】

⇒かくし‐どころ【隠し所】

⇒かくし‐どり【隠しどり】

⇒かくし‐な【隠し名】

⇒かくし‐なき【隠し泣き】

⇒かくし‐にょうぼう【隠し女房】

⇒かくし‐ぬい【隠し縫い】

⇒かくし‐ねんぶつ【隠し念仏】

⇒かくし‐ばいじょ【隠し売女】

⇒かくし‐ばり【隠し針】

⇒かくし‐ぶみ【隠し文】

⇒かくし‐ぼうちょう【隠し庖丁】

⇒かくし‐ぼくろ【隠し黒子】

⇒かくし‐ボタン【隠し釦】

⇒かくし‐マイク【隠しマイク】

⇒かくし‐まち【隠し町】

⇒かくし‐まど【隠し窓】

⇒かくし‐むすび【隠し結び】

⇒かくし‐め【隠し女】

⇒かくし‐めつけ【隠し目付】

⇒かくし‐もん【隠し紋】

⇒かくし‐よね【隠し娼】

⇒かくし‐らっかん【隠し落款】

かくし‐あじ【隠し味】‥アヂ🔗⭐🔉

かくし‐あじ【隠し味】‥アヂ

ある調味料を、目立たぬ程度にごく少量加え、全体の味を引き立たせる調理法。また、その調味料。

⇒かくし【隠し】

かくし‐いしょう【隠し衣裳】‥シヤウ🔗⭐🔉

かくし‐いしょう【隠し衣裳】‥シヤウ

他所に預けておき、こっそりそこで着替える着物。浮世草子、俗つれづれ「恋の中の中の中宿より―の物好き」

⇒かくし【隠し】

かくし‐うお【隠し魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

かくし‐うお【隠し魚】‥ウヲ

(→)道心坊どうしんぼう3に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐うら【隠し裏】🔗⭐🔉

かくし‐うら【隠し裏】

着物の裏の外面から見えない所に、他の部分とはちがった布をつけること。胴裏・袖裏など。好色一代女4「うへに菖蒲あやめ八丈に紅もみの―を付けて」

⇒かくし【隠し】

かくし‐え【隠し絵】‥ヱ🔗⭐🔉

かくし‐え【隠し絵】‥ヱ

絵の中へ更に他の絵を目立たないように描き込んだもの。さがしえ。好色一代女5「―のひとりわらひ」

⇒かくし【隠し】

かくし‐おとこ【隠し男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

かくし‐おとこ【隠し男】‥ヲトコ

人妻がひそかにもつ男。密夫みっぷ。宇治拾遺物語2「さればよ、―来にけり」

⇒かくし【隠し】

かくし‐おんな【隠し女】‥ヲンナ🔗⭐🔉

かくし‐おんな【隠し女】‥ヲンナ

ひそかに囲っておく女。

⇒かくし【隠し】

かくし‐がお【隠し顔】‥ガホ🔗⭐🔉

かくし‐がお【隠し顔】‥ガホ

隠しているような顔つき。源氏物語手習「―ならむもあやしとて」

⇒かくし【隠し】

かくし‐がね【隠し金】🔗⭐🔉

かくし‐がね【隠し金】

①隠し持った金銭。世間胸算用4「重き物を軽う見せたるは、―にきはまるところ」

②外から見えないようにつけた金物。

⇒かくし【隠し】

かくし‐きしょう【隠し起請】‥シヤウ🔗⭐🔉

かくし‐きしょう【隠し起請】‥シヤウ

入札。投票。

⇒かくし【隠し】

かくし‐くぎ【隠し釘】🔗⭐🔉

かくし‐くぎ【隠し釘】

外から見えないように打った釘。しのびくぎ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐げい【隠し芸】🔗⭐🔉

かくし‐げい【隠し芸】

ふだんは人に見せず、宴会などで披露する素人の芸。「―大会」「とっておきの―」

⇒かくし【隠し】

かくし‐げしょう【隠し化粧】‥シヤウ🔗⭐🔉

かくし‐げしょう【隠し化粧】‥シヤウ

目立たない程度の化粧。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ご【隠し子】🔗⭐🔉

かくし‐ご【隠し子】

世間に隠して生んだ子。私生児。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ごと【隠し事】🔗⭐🔉

かくし‐ごと【隠し事】

他に隠してする事柄。秘事。「―をする」

⇒かくし【隠し】

かくし‐ことば【隠し詞】🔗⭐🔉

かくし‐ことば【隠し詞】

仲間の者だけに通じる符牒ふちょうの言葉。隠語いんご。

⇒かくし【隠し】

かくし‐しつけ【隠し躾】🔗⭐🔉

かくし‐しつけ【隠し躾】

「きせ」の乱れを防ぐために、縫糸で表を小針目に、裏を大針目にした糸を抜かずに置くしつけ。隠し針。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ぜい【隠し勢】🔗⭐🔉

かくし‐ぜい【隠し勢】

知られないように伏せておく軍勢。伏兵ふくへい。伏勢ふせぜい。

⇒かくし【隠し】

かくし‐だ【隠し田】🔗⭐🔉

かくし‐だ【隠し田】

課税されないように官庁にかくして耕作している田。おんでん。

⇒かくし【隠し】

かくし‐だい【隠し題】🔗⭐🔉

かくし‐だい【隠し題】

和歌で、題の語句を1首の中によみこみ、しかもそれを表面に出さないもの。「桔梗花」を「あきちかうのはなりにけりしらつゆの…」とよみこむ類。連歌・俳諧にも用いる。物名もののなの一種。

⇒かくし【隠し】

かくし‐だて【隠し立て】🔗⭐🔉

かくし‐だて【隠し立て】

ことさらに包みかくすこと。「―すると為にならない」

⇒かくし【隠し】

かくし‐だま【隠し球】🔗⭐🔉

かくし‐だま【隠し球】

①野球で、走者を刺すために、野手がグラブなどで球を隠すこと。

②こっそり備えたとっておきの人材・方策。

⇒かくし【隠し】

かくし‐づま【隠し夫】🔗⭐🔉

かくし‐づま【隠し夫】

(→)「かくしおとこ」に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐づま【隠し妻】🔗⭐🔉

かくし‐づま【隠し妻】

(→)「かくしおんな」に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐どうぐ【隠し道具】‥ダウ‥🔗⭐🔉

かくし‐どうぐ【隠し道具】‥ダウ‥

陰部を被う布。ふんどし・腰巻など。好色一代男1「女の―をかけ捨てながら菖蒲湯をかかるよしして」

⇒かくし【隠し】

かくし‐どころ【隠し所】🔗⭐🔉

かくし‐どころ【隠し所】

①秘密の所。物を隠す所。

②男女の陰部。

⇒かくし【隠し】

かくし‐どり【隠しどり】🔗⭐🔉

かくし‐どり【隠しどり】

相手に気付かれないように撮影や録音をすること。撮影には「隠し撮り」、録音には「隠し録り」とも書く。盗みどり。

⇒かくし【隠し】

かくし‐な【隠し名】🔗⭐🔉

かくし‐な【隠し名】

本名を人に知られないようにするために別につけた名。変名。

⇒かくし【隠し】

かくし‐なき【隠し泣き】🔗⭐🔉

かくし‐なき【隠し泣き】

人に知れないように泣くこと。浄瑠璃、曾根崎「笠のうちに顔さし入れ、声を立てずの―」

⇒かくし【隠し】

かくし‐にょうぼう【隠し女房】‥バウ🔗⭐🔉

かくし‐にょうぼう【隠し女房】‥バウ

(→)「かくしおんな」に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ぬい【隠し縫い】‥ヌヒ🔗⭐🔉

かくし‐ぬい【隠し縫い】‥ヌヒ

縫目を外面に現さないように縫うこと。また、その縫い方。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ねんぶつ【隠し念仏】🔗⭐🔉

かくし‐ねんぶつ【隠し念仏】

秘密結社を組んだ念仏行者の集団。土蔵秘事・御庫おくら念仏・秘事門徒ともいわれる。山中・土蔵・暗室などの密所に隠れて秘密に集会・念仏を行う。江戸時代、東北地方に広まり、弾圧される。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ばいじょ【隠し売女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

かくし‐ばいじょ【隠し売女】‥ヂヨ

江戸時代、公許の遊郭以外の売春婦をいう。私娼。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ばり【隠し針】🔗⭐🔉

かくし‐ばり【隠し針】

(→)「隠し躾しつけ」に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ぶみ【隠し文】🔗⭐🔉

かくし‐ぶみ【隠し文】

①秘密の手紙。

②匿名とくめいの手紙。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ぼうちょう【隠し庖丁】‥バウチヤウ🔗⭐🔉

かくし‐ぼうちょう【隠し庖丁】‥バウチヤウ

料理で、食べやすくしたり火の通りをよくしたり味がしみこみやすくしたりするために、材料の裏側などに切れ目を入れること。忍び庖丁。

⇒かくし【隠し】

かくし‐ぼくろ【隠し黒子】🔗⭐🔉

かくし‐ぼくろ【隠し黒子】

目立たないところにする入れ黒子。好色一代女6「手首に―せし長者町の吉さま」

⇒かくし【隠し】

かくし‐ボタン【隠し釦】🔗⭐🔉

かくし‐ボタン【隠し釦】

表面へ現れないところに取り付けたボタン。

⇒かくし【隠し】

かくし‐マイク【隠しマイク】🔗⭐🔉

かくし‐マイク【隠しマイク】

相手に気付かれないように音声を聞いたり録音したりするマイク。

⇒かくし【隠し】

かくし‐まち【隠し町】🔗⭐🔉

かくし‐まち【隠し町】

隠し売女のいる町。私娼窟。誹風柳多留初「墓桶を下げて見とれる―」

⇒かくし【隠し】

かくし‐まど【隠し窓】🔗⭐🔉

かくし‐まど【隠し窓】

外から見えないようにつくった明り取りの窓。好色一代女2「明り取りの―は細く」

⇒かくし【隠し】

かくし‐むすび【隠し結び】🔗⭐🔉

かくし‐むすび【隠し結び】

①糸・紐などを外から見えないように結ぶこと。

②黒い色の元結もとゆいで目立たぬように結ぶこと。好色一代女1「―の浮世髻もとゆい」

⇒かくし【隠し】

かくし‐め【隠し女】🔗⭐🔉

かくし‐め【隠し女】

(→)「かくしおんな」に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐めつけ【隠し目付】🔗⭐🔉

かくし‐めつけ【隠し目付】

江戸時代の刑事探偵で、ひそかに事情を探偵するもの。隠密おんみつ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐もん【隠し紋】🔗⭐🔉

かくし‐もん【隠し紋】

人に正体をさとられぬようにつけた替紋かえもん。また、裏につけて表からすけて見えるようにした紋ともいう。好色五人女3「皆黒羽二重にすそとりの紅うら、金の―」

⇒かくし【隠し】

かくし‐よね【隠し娼】🔗⭐🔉

かくし‐よね【隠し娼】

(→)「かくしばいじょ」に同じ。

⇒かくし【隠し】

かくし‐らっかん【隠し落款】‥ラククワン🔗⭐🔉

かくし‐らっかん【隠し落款】‥ラククワン

画の目立たない位置に、構図にまぎらせて筆者の名号を署したもの。

⇒かくし【隠し】

かく・す【隠す・匿す】🔗⭐🔉

かく・す【隠す・匿す】

〔他五〕

①何かの陰になるようにする。人の目にふれないようにする。万葉集10「さ夜ふけば出で来む月を高山の峰の白雲―・しなむかも」。「身を―・す」

②葬る。神武紀「畝傍山東北陵に―・しまつる」

③人に知られないようにする。秘する。万葉集11「ますらをの思ひ乱れて―・せるその妻、天地に通りてるともあらはれめやも」。「笑顔で悲しみを―・す」「―・さずに事実を話す」

④事実をいつわる。地蔵十輪経元慶点「身命を護らむが為に、…詐カクシて沙門の威儀形相を現じて」

⇒隠すより現る

○隠すより現るかくすよりあらわる🔗⭐🔉

○隠すより現るかくすよりあらわる

物事は隠そうとすると不自然さが目立って、かえって人に知られるようになる。

⇒かく・す【隠す・匿す】

かく・する【画する・劃する】クワクスル

〔他サ変〕[文]画す(サ変)

①線を引く。

②線を引いて、くぎる。範囲や期間をかぎる。「一線を―・する」「一時期を―・する」

③計画を立てる。くわだてる。

かく‐せ【角背】

上製本で、背を平らに製本したもの。かくぜ。↔丸背まるせ

かく‐せい【客星】

[史記天官書]恒星に対していう星で、一定の所に常には見えず一時的に現れる星。彗星・新星など。きゃくせい。きゃくしょう。

⇒客星御座を犯す

かく‐せい【革正】

あらためただすこと。改正。

かく‐せい【覚醒】

①目がさめること。目をさますこと。

②迷いからさめること。迷いをさますこと。

⇒かくせい‐ざい【覚醒剤】

かく‐せい【隔世】

世を隔てること。時代を異にすること。

⇒かくせい‐いでん【隔世遺伝】

⇒かくせい‐の‐かん【隔世の感】

かく‐せい【廓清】クワク‥

これまでにつもりたまった悪いことをはらい除いて清めること。粛清。「政界の―」

かく‐せい【鶴声】

(多く、「御―」の形で)相手または尊敬すべき人の言葉を敬っていう語。

がく‐せい【学生】

学業を修めるもの。特に、大学で学ぶもの。→がくしょう。

⇒がくせい‐うんどう【学生運動】

⇒がくせい‐ご【学生語】

⇒がくせい‐しゅじ【学生主事】

⇒がくせい‐ふく【学生服】

⇒がくせい‐わりびき【学生割引】

がく‐せい【学制】

①学校に関する制度。

②1872年(明治5)に制定された日本で最初の近代学校制度に関する規定。欧米の学校制度を参考とし、全国を大学区・中学区・小学区に分け、各学区に大学校・中学校・小学校を設置することを計画したが、計画通りには実施されず、79年(明治12)教育令の制定により廃止。

⇒がくせい‐はんぷ【学制頒布】

がく‐せい【学政】

清しんの官名。提督学政の略称。もっぱら1省の学務を監督し、科挙の予備試験を行なった。

がく‐せい【楽聖】

音楽界の偉人。極めてすぐれた作曲家・演奏家。「―ベートーヴェン」

かくせい‐いでん【隔世遺伝】‥ヰ‥

①祖先(特に祖父母)にあった劣性の遺伝形質が、しばらく後の世代の子孫に現れる現象。間欠遺伝かんけついでん。

②生物の進化の過程で祖先の形質がまた後代になって現れること。先祖返り。

⇒かく‐せい【隔世】

がくせい‐うんどう【学生運動】

学生が集団的・組織的に行う社会的・政治的運動。日本では1918年(大正7)東京帝大の学生が結成した新人会が端緒。戦後は、全学連・全共闘の運動など。

⇒がく‐せい【学生】

かくせい‐き【拡声器】クワク‥

①(→)スピーカーに同じ。

②音声を大きくして遠方まで聞こえさせる装置。単純なメガフォンから、マイクロフォン・増幅器・スピーカーを連結したものまである。

がくせい‐ご【学生語】

学生の間だけで使うことば。

⇒がく‐せい【学生】

かく・ねる【隠ねる】🔗⭐🔉

かく・ねる【隠ねる】

〔自下一〕

「かくれる」の訛。

かくら・う【隠らふ】カクラフ🔗⭐🔉

かくら・う【隠らふ】カクラフ

〔自四・下二〕

(カクルに接尾語フの付いたもの)隠れる。万葉集3「渡る日の影も―・ひ」。祝詞、儺祭詞「けがらはしき疫えやみの鬼の、所々村々に蔵こもり―・ふるをば」

かくらく【隠らく】🔗⭐🔉

かくらく【隠らく】

(カクルのク語法)隠れること。万葉集7「見まく欲りわがする里の―惜しも」

かくり‐よ【隠り世】🔗⭐🔉

かくり‐よ【隠り世】

あの世。よみの国。↔現世うつしよ

かくれ【隠れ】🔗⭐🔉

かくれ【隠れ】

①かくれて人目につかないこと。源氏物語夢浮橋「―あるべき事にもあらず」

②外から見えない所。ものかげ。また、かくれどころ。源氏物語宿木「北面などやうの―ぞかし」

③しり。臀部。神代紀上「尻かくれに在るは黒雷くろいかずちと曰ふ」

④明らかでないこと。不明瞭なこと。狂言、樽聟「御人体と申し。―は御座らぬ」

⇒かくれ‐あそび【隠れ遊び】

⇒かくれ‐あな【隠れ穴】

⇒かくれ‐い【隠れ居】

⇒かくれ‐いわ【隠れ岩】

⇒かくれ‐うお【隠れ魚】

⇒かくれ‐おに【隠れ鬼】

⇒かくれ‐おび【隠れ帯】

⇒かくれ‐おんようじ【隠れ陰陽師】

⇒かくれ‐が【隠処・隠れ家】

⇒かくれ‐がお【隠れ顔】

⇒かくれ‐かご【隠れ駕籠】

⇒かくれ‐がさ【隠れ笠】

⇒かくれ‐がに【隠れ蟹】

⇒かくれ‐キリシタン【隠れ切支丹】

⇒かくれ‐ご【隠れ子】

⇒かくれ‐ごころ【隠れ心】

⇒かくれ‐ごと【隠れ言】

⇒かくれ‐ごと【隠れ事】

⇒かくれ‐ざと【隠れ里】

⇒かくれ‐づま【隠れ夫】

⇒かくれ‐づま【隠れ妻】

⇒かくれ‐どころ【隠れ所】

⇒かくれ‐ぬ【隠沼】

⇒かくれぬ‐の【隠沼の】

⇒かくれ‐の‐みや【幽宮】

⇒かくれ‐ば【隠れ場】

⇒かくれ‐ばいじょ【隠れ売女】

⇒かくれ‐びょうぶ【隠れ屏風】

⇒かくれ‐べんけい【隠れ弁慶】

⇒かくれ‐みち【隠れ道】

⇒かくれ‐みの【隠れ蓑】

⇒隠れも無い

かくれ‐あそび【隠れ遊び】🔗⭐🔉

かくれ‐あそび【隠れ遊び】

①かくれんぼう。宇津保物語初秋「―をやし侍らん」

②人に隠れて遊興すること。尾崎紅葉、三人妻「茶屋待合へ出入ることを憚り―の場所無きに弱らせられけるに」

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐あな【隠れ穴】🔗⭐🔉

かくれ‐あな【隠れ穴】

獣類などの隠れひそむ穴。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐い【隠れ居】‥ヰ🔗⭐🔉

かくれ‐い【隠れ居】‥ヰ

隠れていること。また、その所。雅兼集「―のこがくれの月のもるのみや」

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐いわ【隠れ岩】‥イハ🔗⭐🔉

かくれ‐いわ【隠れ岩】‥イハ

水中にかくれて見えない岩。暗礁。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐うお【隠れ魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

かくれ‐うお【隠れ魚】‥ウヲ

カクレウオ科の海産硬骨魚。全長約20センチメートル。体は細長くウナギ形。ナマコ類の腸内に隠れる習性がある。本州中部以南に分布。広義にはシロカクレウオ科魚類の総称。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐おに【隠れ鬼】🔗⭐🔉

かくれ‐おに【隠れ鬼】

かくれんぼう。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐おび【隠れ帯】🔗⭐🔉

かくれ‐おび【隠れ帯】

コガネグモ科やウズグモ科のクモの一部の種が網に付着させる特殊な白い糸の帯。紫外線を反射して獲物の昆虫を誘引するという説が有力。白帯。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐おんようじ【隠れ陰陽師】‥ヤウ‥🔗⭐🔉

かくれ‐おんようじ【隠れ陰陽師】‥ヤウ‥

公認されていない陰陽師。もぐりの陰陽師。今昔物語集24「験ありける―をよく語らひて」

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐が【隠処・隠れ家】🔗⭐🔉

かくれ‐が【隠処・隠れ家】

①人目を避けて身をひそめ隠れている場所。世をのがれて隠れ住む家。「―をつきとめる」

②陰になって見えない所。ものかげ。

③(「隠架」とも書く)茶道具の一つ。五徳形の蓋置きの別称。陰架いんか。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐がお【隠れ顔】‥ガホ🔗⭐🔉

かくれ‐がお【隠れ顔】‥ガホ

はたから見えているのに、ものかげに隠れていると思っている顔つき、様子。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐かご【隠れ駕籠】🔗⭐🔉

かくれ‐かご【隠れ駕籠】

辻などに客待ちして、客を乗せる町駕籠。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐がさ【隠れ笠】🔗⭐🔉

かくれ‐がに【隠れ蟹】🔗⭐🔉

かくれ‐がに【隠れ蟹】

カクレガニ科のカニの総称。一般に甲は丸みを帯び、歩脚は細い。二枚貝類・ナマコ類などに共生するものが多い。カキ・アサリなどの殻内にすむオオシロピンノ、フジナマコの消化管肛門部にすむフジナマコガニなど。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐キリシタン【隠れ切支丹】🔗⭐🔉

かくれ‐キリシタン【隠れ切支丹】

江戸幕府のキリシタン禁制後、ひそかに信仰を持続した信者。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ご【隠れ子】🔗⭐🔉

かくれ‐ご【隠れ子】

かくれんぼう。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ごころ【隠れ心】🔗⭐🔉

かくれ‐ごころ【隠れ心】

世を避けて隠れようとする心。出家しようとする心。宇津保物語俊蔭「―ある人なり」

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ごと【隠れ言】🔗⭐🔉

かくれ‐ごと【隠れ言】

かげぐち。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ごと【隠れ事】🔗⭐🔉

かくれ‐ごと【隠れ事】

①かくれんぼう。

②人に隠れてすること。かくしごと。

⇒かくれ【隠れ】

○隠れたるより見わるるは莫しかくれたるよりあらわるるはなし🔗⭐🔉

○隠れたるより見わるるは莫しかくれたるよりあらわるるはなし

[中庸「隠れたるより見わるるは莫し、微かすかなるより顕あきらかなるはなし、故に君子は其の独りを慎む也」]他人にかくれて悪事を行い、知る者がないと思うのは誤りで、自分が知っているからには、これ以上に明らかなことはない。転じて、秘密は、かえって世間に知れやすいこと、また、心中に思っていることは、どんなに隠してもその顔色に現れることをいう。「隠すよりあらわる」に同じ。

⇒かく・れる【隠れる】

かくれ‐づま【隠れ夫】

人にかくして持つ夫。みそかお。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐づま【隠れ妻】

人にかくして持つ妻。しのびづま。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐づま【隠れ夫】🔗⭐🔉

かくれ‐づま【隠れ夫】

人にかくして持つ夫。みそかお。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐づま【隠れ妻】🔗⭐🔉

かくれ‐づま【隠れ妻】

人にかくして持つ妻。しのびづま。

⇒かくれ【隠れ】

○隠れての信は、顕われての徳かくれてのしんはあらわれてのとく

心中にある信実はやがてあらわれて、その身の利徳となることをいう。義貞記「―と云事あれば、愚人の前なり共心中終に隔あらじ」

⇒かく・れる【隠れる】

○隠れての信は、顕われての徳かくれてのしんはあらわれてのとく🔗⭐🔉

○隠れての信は、顕われての徳かくれてのしんはあらわれてのとく

心中にある信実はやがてあらわれて、その身の利徳となることをいう。義貞記「―と云事あれば、愚人の前なり共心中終に隔あらじ」

⇒かく・れる【隠れる】

かくれ‐どころ【隠れ所】

①かくれひそむ所。かくれが。

②陰部。かくしどころ。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐な・し【隠れ無し】

〔形ク〕

①隠れた部分がない。大鏡後一条「―・くあらたに見ゆる古鏡かも」

②広く知れわたっている。平家物語4「三井寺にはその―・し」

かくれ‐ぬ【隠沼】

草などにおおわれて外から見えない沼。蜻蛉日記下「―に生ひそめにけり菖蒲草あやめぐさ」

⇒かくれ【隠れ】

かくれぬ‐の【隠沼の】

〔枕〕

「下した」「底」などにかかる。古今和歌集恋「―下に通ひて」。拾遺和歌集恋「―そこの心ぞうらめしき」

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐の‐みや【幽宮】

神霊の鎮まる宮殿。神代紀上「―を淡路の洲くにに構つくりて」

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ば【隠れ場】

隠れどころ。かくれが。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ばいじょ【隠れ売女】‥ヂヨ

(→)「かくしばいじょ」に同じ。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐びょうぶ【隠れ屏風】‥ビヤウ‥

玩具のからくり屏風。杉などの板数枚を紙でつなぎ、その一端を手に持って提げると表面が現れ、手をかえすと裏面が現れるしかけのもの。板面に市川団十郎の三升紋みますもんなどを描いたので「団十郎のからくり屏風」とも。かわり屏風。かったりかったり。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐べんけい【隠れ弁慶】

内うち弁慶。陰かげ弁慶。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐みち【隠れ道】

①ぬけみち。うらみち。間道。

②外部から見えないようにつくった通路。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐みの【隠れ蓑】

①それを着ると身を隠すことができるという、みの。転じて、真相を隠す手段。

②〔植〕ウコギ科の常緑小高木。山地に自生、また庭木。高さ約6メートル。葉は卵形で厚く、光沢あり、若い葉は深く5裂。夏、緑色の小花を付け、楕円形の小果が黒熟。樹皮を傷つけて出る白汁を黄漆といい、家具塗料に用いる。ミツナカシワ。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐どころ【隠れ所】🔗⭐🔉

かくれ‐どころ【隠れ所】

①かくれひそむ所。かくれが。

②陰部。かくしどころ。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐な・し【隠れ無し】🔗⭐🔉

かくれ‐な・し【隠れ無し】

〔形ク〕

①隠れた部分がない。大鏡後一条「―・くあらたに見ゆる古鏡かも」

②広く知れわたっている。平家物語4「三井寺にはその―・し」

かくれ‐ば【隠れ場】🔗⭐🔉

かくれ‐ば【隠れ場】

隠れどころ。かくれが。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐ばいじょ【隠れ売女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

かくれ‐ばいじょ【隠れ売女】‥ヂヨ

(→)「かくしばいじょ」に同じ。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐べんけい【隠れ弁慶】🔗⭐🔉

かくれ‐べんけい【隠れ弁慶】

内うち弁慶。陰かげ弁慶。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐みち【隠れ道】🔗⭐🔉

かくれ‐みち【隠れ道】

①ぬけみち。うらみち。間道。

②外部から見えないようにつくった通路。

⇒かくれ【隠れ】

かくれ‐みの【隠れ蓑】🔗⭐🔉

○隠れも無いかくれもない🔗⭐🔉

○隠れも無いかくれもない

世間に知れ渡っている。有名である。狂言、入間川「東国に―大名です」

⇒かくれ【隠れ】

かく・れる【隠れる】

〔自下一〕[文]かく・る(下二)

(古くは四段にも活用。古事記上「青山に日が―・らば」)

①ものの陰になって見えないようになる。万葉集14「筑波山―・れぬ程に袖ば振りてな」。古今和歌集雑「あかなくにまだきも月の―・るるか山の端にげていれずもあらなむ」

②ひそむ。身を隠す。万葉集11「―・れて君が言こと待つわれぞ」。「人ごみに―・れる」

③隠遁する。古今和歌集雑「あしひきの山のまにまに―・れなむうき世の中はあるかひもなし」

④官職につかずに野やにいる。崇神紀「官おおやけに廃れたる事なく、下に―・るる民無し」。「―・れた逸材」

⑤(周囲の状況などで)物事の存在が感じられなくなる。外に現れない。古今和歌集序「この歌は―・れたる所なむなき」。源氏物語帚木「人の品高く生まれぬれば、人にもてかしづかれて―・るる事も多く」。「―・れたベストセラー」

⑥恩恵をこうむる。源氏物語関屋「かうぶりなど得しまで、この御徳に―・れたりしを」

⑦高貴な人が死ぬ。おなくなりになる。源氏物語若紫「かの按察あぜち―・れて後世を背きて侍るが」

⇒隠れたるより見わるるは莫し

⇒隠れての信は、顕われての徳

かく‐れんじ【角櫺子】

菱形または方形の棒をわたした櫺子。

がくれん‐じけん【学連事件】

1925〜26年、日本学生社会科学連合会の指導部が治安維持法・出版法違反及び不敬罪で検挙され、有罪となった事件。治安維持法がはじめて適用された。→学生社会科学連合会

かくれんぼ

地歌。端歌物。18世紀中頃、歌木検校作曲。廓勤めの遊女の心情を女郎花になぞらえて歌ったもの。俳諧調の端歌の嚆矢。

かくれん‐ぼう【隠れん坊】‥バウ

子供の遊戯。鬼を定め、他は物かげに隠れ、それを鬼が探し出し、最初に見つけられたものが次の鬼となる。かくれんぼ。

かくれん‐ぼつぼつ【赫連勃勃】

五胡十六国の夏の祖。匈奴きょうど右賢王去卑の子孫。初め後秦の姚興に仕えて朔方に鎮したが、407年オルドス地方に建国、大夏天王と称し、418年、北上して来た東晋の将劉裕の兵を逐って帝と称した。(在位407〜425)(381〜425)→大夏

か‐ぐろ・い【か黒い】

〔形〕[文]かぐろ・し(ク)

(カは接頭語)黒い。万葉集5「みなのわた―・き髪にいつの間か霜のふりけむ」

かく‐ろう【客臘】‥ラフ

昨年の12月。旧臘きゅうろう。

かく‐ろう【閣老】‥ラウ

①唐の中書舎人・給事中の称。

②唐の宰相の称。

③江戸時代、老中の別称。

かくろ・う【隠ろふ】カクロフ

〔自四・下二〕

(カクラフの転)隠れる。宇津保物語楼上上「みづからは今は―・ひたる人にて」。源氏物語須磨「―・へ入り給ふ」

かくろえ【隠ろへ】カクロヘ

①ものかげ。源氏物語総角「年ごろだに、何のたのもしげある、木のもとの―も侍らざりき」

②秘密。源氏物語梅枝「何事の―あるにか、深くかくし給ふ」

⇒かくろえ‐ごと【隠ろへ事】

かくろえ‐ごと【隠ろへ事】カクロヘ‥

かくしていること。かくしごと。源氏物語帚木「忍び給ひける―をさへ語り伝へけむ」

⇒かくろえ【隠ろへ】

かくろえ‐ば・む【隠ろへばむ】カクロヘ‥

〔自四〕

かくれたさまである。増鏡「ここかしこに―・みてをる限りは」

かく‐ろく【角甪】

(「角」と「甪」の字形が似ていることから)物事の似通っていること。俗に「かけろく」とも。

がく‐ろく【岳麓】

山の麓ふもと。特に、富士の山麓。

かく‐ろん【各論】

全体を構成する各項各部門に関する議論・論文。↔総論

かく‐ろん【確論】

根拠のあるたしかな議論。

か(くゎ)

拗音の一つ。「か」の発音に半母音〔w〕が介入して唇音化した1音節の音。〔kwa〕 「く」の下に「わ」を添えて表す。江戸時代から次第に「か」〔ka〕と同じに発音するようになった。

が(ぐゎ)

「くわ」の濁音。〔gwa〕 江戸時代から次第に「が」〔ga〕と同じに発音するに至った。→か(くゎ)

かぐわし・い【芳しい・香しい・馨しい】カグハシイ

〔形〕[文]かぐは・し(シク)

(「香細くわし」の意)

①香りがよい。かんばしい。こうばしい。万葉集19「花橘の―・しき」。「―・い花の香り」

②美しい。万葉集18「―・し君を相見つるかも」。「―・い乙女の姿」

がく‐わり【学割】

学生割引の略。

かく・れる【隠れる】🔗⭐🔉

かく・れる【隠れる】

〔自下一〕[文]かく・る(下二)

(古くは四段にも活用。古事記上「青山に日が―・らば」)

①ものの陰になって見えないようになる。万葉集14「筑波山―・れぬ程に袖ば振りてな」。古今和歌集雑「あかなくにまだきも月の―・るるか山の端にげていれずもあらなむ」

②ひそむ。身を隠す。万葉集11「―・れて君が言こと待つわれぞ」。「人ごみに―・れる」

③隠遁する。古今和歌集雑「あしひきの山のまにまに―・れなむうき世の中はあるかひもなし」

④官職につかずに野やにいる。崇神紀「官おおやけに廃れたる事なく、下に―・るる民無し」。「―・れた逸材」

⑤(周囲の状況などで)物事の存在が感じられなくなる。外に現れない。古今和歌集序「この歌は―・れたる所なむなき」。源氏物語帚木「人の品高く生まれぬれば、人にもてかしづかれて―・るる事も多く」。「―・れたベストセラー」

⑥恩恵をこうむる。源氏物語関屋「かうぶりなど得しまで、この御徳に―・れたりしを」

⑦高貴な人が死ぬ。おなくなりになる。源氏物語若紫「かの按察あぜち―・れて後世を背きて侍るが」

⇒隠れたるより見わるるは莫し

⇒隠れての信は、顕われての徳

かくれん‐ぼう【隠れん坊】‥バウ🔗⭐🔉

かくれん‐ぼう【隠れん坊】‥バウ

子供の遊戯。鬼を定め、他は物かげに隠れ、それを鬼が探し出し、最初に見つけられたものが次の鬼となる。かくれんぼ。

こもり【隠・籠り】🔗⭐🔉

こもり【隠・籠り】

①こもること。隠れてあらわれないこと。

②社寺に泊まって祈願をこめること。平家物語12「正月のほどは、長谷寺に御―と聞え候ひしが」

⇒こもり‐え【隠江】

⇒こもりえ‐の【隠江の】

⇒こもりく‐の【隠国の・隠処の】

⇒こもり‐ごえ【籠り声】

⇒こもり‐ず【隠処】

⇒こもりず‐の【隠処の】

⇒こもり‐そう【籠り僧】

⇒こもり‐だま【籠弾丸】

⇒こもり‐づま【隠妻】

⇒こもり‐ど【隠処】

⇒こもり‐どう【籠り堂】

⇒こもり‐ぬ【隠沼】

⇒こもりぬ‐の【隠沼の】

こもり‐こ・う【隠り恋ふ】‥コフ🔗⭐🔉

こもり‐こ・う【隠り恋ふ】‥コフ

〔自四〕

人にかくれ、ひそかに恋する。万葉集17「―・ひ息づきわたり」

こも・る【籠もる・隠る】🔗⭐🔉

こも・る【籠もる・隠る】

〔自五〕

すきまなくまわりを囲まれている中に入って外に出ない意。

①内に入っている。包み囲まれている。内にあって、外へ出ない。古事記中「大和は国のまほろばたたなづく青垣山ごもれる大和しうるはし」。日葡辞書「クギガヲレコモッタ」。「陰いんに―・る」

②入りかくれる。ひそむ。伊勢物語「武蔵野は今日はな焼きそ若草のつまも―・れりわれも―・れり」

③家に居て外に出ない。引き籠もる。源氏物語若紫「うちへも参らで二三日―・りおはすれば」。「家に―・って謹慎する」

④城中にいて防ぎ守る。籠城する。平家物語9「敵かたきの―・つたる城の後の案内をば剛の者が知り候」

⑤社寺に宿泊して祈願する。参籠さんろうする。大鏡三条「太秦うずまさにも―・らせ給へりき」

⑥(感情・力などが)いっぱい含まれる。万葉集19「梅の花咲けるが中に含ふふめるは恋や―・れる」。「力の―・った声」「愛情の―・った手紙」

⑦(気体などが)いっぱいにみちていて外へ漏れない。「煙草の煙が―・っている」「声が―・ってよく聞きとれない」

なばり【隠】🔗⭐🔉

なばり【隠】

なばること。かくれること。万葉集1「暮よいにあひて朝あした面おも無み―(地名「名張」にかける)にか」

なば・る【隠る】🔗⭐🔉

なば・る【隠る】

〔自四〕

かくれる。

なま・る【隠る】🔗⭐🔉

なま・る【隠る】

〔自四〕

(ナバルの転)かくれる。万葉集16「難波の小江に廬いほ作り―・りて居るあしがにを」

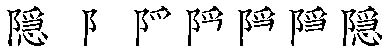

[漢]隠🔗⭐🔉

隠 字形

筆順

筆順

〔阝(左)部11画/14画/常用/1703・3123〕

[隱] 字形

〔阝(左)部11画/14画/常用/1703・3123〕

[隱] 字形

〔阝(左)部14画/17画/8012・702C〕

〔音〕イン(漢) オン(呉)

〔訓〕かくす・かくれる

[意味]

①かくす。見えないようにする。(対)顕。「隠蔽いんぺい・隠匿・隠田おんでん」

②かくれる。(対)顕。

㋐表面に見えない。ひそかに。「隠微・隠然・隠密おんみつ・隠花植物」

㋑世間の目からのがれる。世をすてる。「隠逸・隠居・隠棲いんせい・退隠」

③(相手の身になって)かげながら心配する。あわれむ。いたむ。「惻隠そくいん」

④「隠岐おき国」の略。「隠州」

[解字]

形声。「阝」(=壁)+音符「

〔阝(左)部14画/17画/8012・702C〕

〔音〕イン(漢) オン(呉)

〔訓〕かくす・かくれる

[意味]

①かくす。見えないようにする。(対)顕。「隠蔽いんぺい・隠匿・隠田おんでん」

②かくれる。(対)顕。

㋐表面に見えない。ひそかに。「隠微・隠然・隠密おんみつ・隠花植物」

㋑世間の目からのがれる。世をすてる。「隠逸・隠居・隠棲いんせい・退隠」

③(相手の身になって)かげながら心配する。あわれむ。いたむ。「惻隠そくいん」

④「隠岐おき国」の略。「隠州」

[解字]

形声。「阝」(=壁)+音符「 」(=おおいかくす)。壁でおおいかくして見えなくする意。

[下ツキ

市隠・雪隠・惻隠・退隠

[難読]

隠岐おき

」(=おおいかくす)。壁でおおいかくして見えなくする意。

[下ツキ

市隠・雪隠・惻隠・退隠

[難読]

隠岐おき

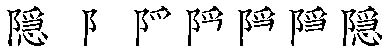

筆順

筆順

〔阝(左)部11画/14画/常用/1703・3123〕

[隱] 字形

〔阝(左)部11画/14画/常用/1703・3123〕

[隱] 字形

〔阝(左)部14画/17画/8012・702C〕

〔音〕イン(漢) オン(呉)

〔訓〕かくす・かくれる

[意味]

①かくす。見えないようにする。(対)顕。「隠蔽いんぺい・隠匿・隠田おんでん」

②かくれる。(対)顕。

㋐表面に見えない。ひそかに。「隠微・隠然・隠密おんみつ・隠花植物」

㋑世間の目からのがれる。世をすてる。「隠逸・隠居・隠棲いんせい・退隠」

③(相手の身になって)かげながら心配する。あわれむ。いたむ。「惻隠そくいん」

④「隠岐おき国」の略。「隠州」

[解字]

形声。「阝」(=壁)+音符「

〔阝(左)部14画/17画/8012・702C〕

〔音〕イン(漢) オン(呉)

〔訓〕かくす・かくれる

[意味]

①かくす。見えないようにする。(対)顕。「隠蔽いんぺい・隠匿・隠田おんでん」

②かくれる。(対)顕。

㋐表面に見えない。ひそかに。「隠微・隠然・隠密おんみつ・隠花植物」

㋑世間の目からのがれる。世をすてる。「隠逸・隠居・隠棲いんせい・退隠」

③(相手の身になって)かげながら心配する。あわれむ。いたむ。「惻隠そくいん」

④「隠岐おき国」の略。「隠州」

[解字]

形声。「阝」(=壁)+音符「 」(=おおいかくす)。壁でおおいかくして見えなくする意。

[下ツキ

市隠・雪隠・惻隠・退隠

[難読]

隠岐おき

」(=おおいかくす)。壁でおおいかくして見えなくする意。

[下ツキ

市隠・雪隠・惻隠・退隠

[難読]

隠岐おき

広辞苑に「隠」で始まるの検索結果 1-98。もっと読み込む