複数辞典一括検索+![]()

![]()

うま【馬】🔗⭐🔉

うま【馬】

(「馬」の字音マによる語という)

①ウマ目(奇蹄きてい類)ウマ科の獣。アジア・ヨーロッパの原産。体は大きく、顔は長く、頭部に鬣たてがみを有し、四肢が長く第3指の蹄ひづめでよく走る。草食。シマウマなどの野生種もあるが、家畜として重要。乗用・競馬用のサラブレッドは最も有名。ほかに輓馬ばんばのペルシュロン、日本の在来種など、20以上の品種がある。こま。むま。推古紀「―ならば日向ひむかの駒」→寸き2。

②四方に開いた支脚を有する台。脚立きゃたつの類。

③双六・将棋の駒。枕草子139「―おりぬ双六」

④将棋の駒の竜馬りゅうめの略称。〈日葡辞書〉

⑤遊興費の不払いを取り立てるため客に同行する者。つけうま。「―を引く」

⑥同類中で大きなものの意を表す語。「―虻」

⇒馬が合う

⇒馬肥ゆ

⇒馬には乗って見よ、人には添うて見よ

⇒馬の籠抜け

⇒馬の背を分ける

⇒馬の鼻を立てなおす

⇒馬の耳に風

⇒馬の耳に念仏

⇒馬は馬づれ

⇒馬を牛に乗り換える

⇒馬を鹿に通す

うま‐あぶ【馬虻】🔗⭐🔉

うま‐あぶ【馬虻】

ウマバエの別称。〈書言字考節用集〉

うま‐いくさ【馬軍】🔗⭐🔉

うま‐いくさ【馬軍】

①騎馬の兵士。騎兵。

②騎兵のたたかい。騎戦。

うま‐いしゃ【馬医者】🔗⭐🔉

うま‐いしゃ【馬医者】

馬の治療を専門とする医師。

○うまい汁を吸ううまいしるをすう

労せずして得をする。

⇒うま・い【美い・甘い・旨い】

うま‐うお【馬魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

うま‐うお【馬魚】‥ウヲ

タツノオトシゴの別称。

○馬が合ううまがあう🔗⭐🔉

○馬が合ううまがあう

(乗り手と馬とが一体になる意か)気が合う。意気投合する。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「町人とは馬が合ふまい」

⇒うま【馬】

うま‐かい【馬飼】‥カヒ

馬を飼う人。〈雄略紀訓注〉

⇒うまかい‐べ【馬飼部】

うまかい‐べ【馬飼部】‥カヒ‥

大和政権に仕えさせられた牧夫たちの品部しなべ。大化改新後も左右馬寮めりょうに雑戸ざっこという呼称で勤務。8世紀初頭で約1000戸。馬甘うまかい。

⇒うま‐かい【馬飼】

うま‐がえし【馬返し】‥ガヘシ

登山路で、道がけわしくなり、乗ってきた馬を返して徒歩になる地点。富士山・日光などの地名として有名。

うま‐がお【馬顔】‥ガホ

(→)「うまづら」に同じ。

うま‐かけ【馬駆け】

馬を走らせること。競馬。

うま‐かた【馬方】

①駄馬をひいて客や荷物を運ぶことを業とする人。うまおい。まご。〈日葡辞書〉

②江戸幕府の職名。厩うまや方役人の一つ。若年寄に属し、将軍の乗馬の調練をつかさどった。おうまかた。

⇒うまかた‐ぶし【馬方節】

⇒馬方船頭御乳の人

うま‐がた【馬形】

①馬の形。「―埴輪はにわ」

②木や紙で馬の形をつくり、神馬じんめの代りに神社に奉納するもの。

⇒うまがた‐の‐しょうじ【馬形障子】

うま‐がお【馬顔】‥ガホ🔗⭐🔉

うま‐がお【馬顔】‥ガホ

(→)「うまづら」に同じ。

うま‐かけ【馬駆け】🔗⭐🔉

うま‐かけ【馬駆け】

馬を走らせること。競馬。

うま‐がた【馬形】🔗⭐🔉

うま‐がた【馬形】

①馬の形。「―埴輪はにわ」

②木や紙で馬の形をつくり、神馬じんめの代りに神社に奉納するもの。

⇒うまがた‐の‐しょうじ【馬形障子】

○馬方船頭御乳の人うまかたせんどうおちのひと

人の弱みにつけこんで無理ねだりをするもののたとえ。馬追い船頭御乳の人。船頭馬方御乳の人。

⇒うま‐かた【馬方】

うま‐ぎぬ【馬衣】🔗⭐🔉

うま‐ぎぬ【馬衣】

馬の背にかける幅広の布。紺・萌葱もえぎなどの布に飼主の定紋を染めぬいたもの。

うま‐ぐし【馬櫛・馬梳】🔗⭐🔉

うま‐ぐし【馬櫛・馬梳】

①馬の毛をすく櫛。うまはたけ。あかとり。まぐし。

②1を描いた旗指物。伊達日記「黒地に白―の指物を出羽の羽黒山へ納め」

うま‐くすし【馬医】🔗⭐🔉

うま‐くすし【馬医】

(律令制の)馬医ばい。また、馬医者。壒嚢鈔「―を伯楽といふ」

うま‐ぐつ【馬沓】🔗⭐🔉

うま‐ぐつ【馬沓】

蹄鉄ていてつのこと。

うま‐ぐわ【馬鍬】‥グハ🔗⭐🔉

うま‐ぐわ【馬鍬】‥グハ

⇒まぐわ

うま‐げた【馬下駄】🔗⭐🔉

うま‐げた【馬下駄】

駒こま下駄。形が馬の蹄ひづめに似るところからの名。昔は庭ばきに用いた。傾城禁短気「庭の草花をながめに―はいて出でけるに」

うま‐けむり【馬煙】🔗⭐🔉

うま‐けむり【馬煙】

馬の駆ける時に立つほこり。日葡辞書「ウマケムリヲタテテタタカウ」

うま‐じもの【馬じもの】🔗⭐🔉

うま‐じもの【馬じもの】

(馬のようなものの意。副詞的に用いる)馬のように。万葉集6「―縄とりつけ」→じもの

うま‐じるし【馬印・馬標・馬験】🔗⭐🔉

うま‐じるし【馬印・馬標・馬験】

戦陣で、大将の馬側に立ててその所在を示す目標としたもの。天正(1573〜1592)の頃はじまる。秀吉の千生瓢箪せんなりびょうたん、家康の開き扇の類。

馬印

⇒うまじるし‐もち【馬標持】

⇒うまじるし‐もち【馬標持】

⇒うまじるし‐もち【馬標持】

⇒うまじるし‐もち【馬標持】

うま‐ぜり【馬芹】🔗⭐🔉

うま‐ぜり【馬芹】

トウキ(当帰)の別称。〈本草和名〉

うま‐なり【馬なり】🔗⭐🔉

うま‐なり【馬なり】

競馬で、馬に鞭を当てず、走るままにまかせること。

うま‐に【馬荷】🔗⭐🔉

うま‐に【馬荷】

駄馬につけて送る荷。

○馬には乗って見よ、人には添うて見ようまにはのってみよひとにはそうてみよ

物事は実際に経験してみないとわからないということ。人には添うて見よ、馬には乗ってみよ。

⇒うま【馬】

○馬には乗って見よ、人には添うて見ようまにはのってみよひとにはそうてみよ🔗⭐🔉

○馬には乗って見よ、人には添うて見ようまにはのってみよひとにはそうてみよ

物事は実際に経験してみないとわからないということ。人には添うて見よ、馬には乗ってみよ。

⇒うま【馬】

うま‐ぬし【馬主】

馬の持主。競走馬の持主。ばしゅ。ばぬし。

うま‐ぬすびと【馬盗人】

①馬を盗む賊。今昔物語集13「此れ―の法師なりと云て」

②「あこうだい」の別称。

うま‐の‐あし【馬の脚・馬の足】

歌舞伎で、張り子の馬のなかの前と後に一人ずつはいって、それぞれ前足・後足となる役。転じて、下級の役者、また、へたな役者をあざけっていう。

うま‐の‐あしがた【毛茛】

キンポウゲの別称。〈[季]春〉

うま‐の‐あとあし【馬の後足】

歌舞伎の馬の後足で、もっともつまらない役をいう。→うまのあし

うまのお‐ばち【馬尾蜂】‥ヲ‥

コマユバチ科のハチ。体長約2センチメートル、全身黄褐色、翅は飴色で、濃い斑紋がある。雌は、尾端に約15センチメートルの細長い産卵管を具える。幼虫は、樹幹内のカミキリムシの幼虫に寄生する。本州・四国・九州に分布。

うまのおばち

うまのお‐むすび【馬の尾結び】‥ヲ‥

女の髪の結い方。馬の尾のように背後に長く垂れたもの。

うま‐の‐かい【午の貝】‥カヒ

午の刻を告げるために吹く法螺ほらの貝。猿蓑「里見え初めて―吹く」(芭蕉)

うまのお‐むすび【馬の尾結び】‥ヲ‥

女の髪の結い方。馬の尾のように背後に長く垂れたもの。

うま‐の‐かい【午の貝】‥カヒ

午の刻を告げるために吹く法螺ほらの貝。猿蓑「里見え初めて―吹く」(芭蕉)

うまのお‐むすび【馬の尾結び】‥ヲ‥

女の髪の結い方。馬の尾のように背後に長く垂れたもの。

うま‐の‐かい【午の貝】‥カヒ

午の刻を告げるために吹く法螺ほらの貝。猿蓑「里見え初めて―吹く」(芭蕉)

うまのお‐むすび【馬の尾結び】‥ヲ‥

女の髪の結い方。馬の尾のように背後に長く垂れたもの。

うま‐の‐かい【午の貝】‥カヒ

午の刻を告げるために吹く法螺ほらの貝。猿蓑「里見え初めて―吹く」(芭蕉)

うま‐の‐あし【馬の脚・馬の足】🔗⭐🔉

うま‐の‐あし【馬の脚・馬の足】

歌舞伎で、張り子の馬のなかの前と後に一人ずつはいって、それぞれ前足・後足となる役。転じて、下級の役者、また、へたな役者をあざけっていう。

うま‐の‐あとあし【馬の後足】🔗⭐🔉

うま‐の‐あとあし【馬の後足】

歌舞伎の馬の後足で、もっともつまらない役をいう。→うまのあし

うまのお‐むすび【馬の尾結び】‥ヲ‥🔗⭐🔉

うまのお‐むすび【馬の尾結び】‥ヲ‥

女の髪の結い方。馬の尾のように背後に長く垂れたもの。

○馬の籠抜けうまのかごぬけ🔗⭐🔉

○馬の籠抜けうまのかごぬけ

馬が曲芸の籠抜けをやろうとするように、無理に無理を重ねること。

⇒うま【馬】

うま‐の‐かね【馬印】

馬の品位や産地を区別するため、その股ももに押した焼印。

うま‐の‐かみ【右馬頭】

右馬寮の長官。

うまのくぼ‐がい【馬の陰貝】‥ガヒ

(「くぼ」は陰門の意)コヤスガイの別称。

うま‐の‐じん【右馬陣】‥ヂン

修明しゅめい門の異称。

うま‐の‐すけ【右馬助】

右馬寮の次官。

うまのすず‐くさ【馬の鈴草・馬兜鈴】

ウマノスズクサ科の蔓性多年草。葉はヤマノイモの葉に似た三角状心形で、帯紫緑色、一種の悪臭を発する。夏、葉腋に花柄を出し帯紫緑色のらっぱ状の花を開く。地下茎は陰乾しにして虫毒・蛇毒の解毒薬にする。成熟した蒴果さくかを漢方で馬兜鈴ばとうれいと呼び鎮咳剤とする。ウマノスズカケ。オハグロバナ。

うまのせ‐ごえ【馬の背越え】

山の尾根づたいに設けられた極めて狭い道。西遊記「左右皆谷にて…足のふむところわづかに馬のせなか程なれば、―とはいふなり」

うま‐の‐かね【馬印】🔗⭐🔉

うま‐の‐かね【馬印】

馬の品位や産地を区別するため、その股ももに押した焼印。

うまのくぼ‐がい【馬の陰貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

うまのくぼ‐がい【馬の陰貝】‥ガヒ

(「くぼ」は陰門の意)コヤスガイの別称。

うまのすず‐くさ【馬の鈴草・馬兜鈴】🔗⭐🔉

うまのすず‐くさ【馬の鈴草・馬兜鈴】

ウマノスズクサ科の蔓性多年草。葉はヤマノイモの葉に似た三角状心形で、帯紫緑色、一種の悪臭を発する。夏、葉腋に花柄を出し帯紫緑色のらっぱ状の花を開く。地下茎は陰乾しにして虫毒・蛇毒の解毒薬にする。成熟した蒴果さくかを漢方で馬兜鈴ばとうれいと呼び鎮咳剤とする。ウマノスズカケ。オハグロバナ。

うまのせ‐ごえ【馬の背越え】🔗⭐🔉

うまのせ‐ごえ【馬の背越え】

山の尾根づたいに設けられた極めて狭い道。西遊記「左右皆谷にて…足のふむところわづかに馬のせなか程なれば、―とはいふなり」

○馬の背を分けるうまのせをわける

馬の背の片方には雨が降り、片方には降らぬ意で、夕立などが、ごく近い区域でここには降り、あそこには降らぬさまにいう。夕立は馬の背を分ける。

⇒うま【馬】

○馬の背を分けるうまのせをわける🔗⭐🔉

○馬の背を分けるうまのせをわける

馬の背の片方には雨が降り、片方には降らぬ意で、夕立などが、ごく近い区域でここには降り、あそこには降らぬさまにいう。夕立は馬の背を分ける。

⇒うま【馬】

うま‐の‐たま【馬の玉】

馬・牛・羊・猪・鹿・犬などの腹中に生ずる石のようなもの。灰色または褐色で、内には黒毛・褐毛が満ちている。けだま。石糞せきふん。鮓答さとう。ヘイサラバサラ。

うま‐の‐たゆう【馬大夫】‥タイフ

馬寮めりょうの允じょうの五位に叙せられた者の称。

うま‐の‐つかさ【馬寮】

①⇒めりょう。

②(→)主馬署しゅめしょに同じ。

うま‐の‐つめ【馬の爪】

[一]〔名〕

①馬のひづめ。馬蹄。

②鼈甲べっこうに代用する馬の爪。ばず。

[二]〔枕〕

馬蹄が到り尽くす遠い所の意から「尽くす」と同音の「筑紫」にかかる。

うま‐の‐ないし【馬内侍】

平安中期の女流歌人。中古三十六歌仙の一人。右馬権頭源時明の女むすめ。選子内親王・中宮定子に仕え、掌侍。晩年出家。「馬内侍集」「大斎院前さきの御集(馬内侍歌日記)」がある。

うま‐の‐はなむけ【餞】

(「馬の鼻向け」の意。旅に立つ人を送る時、その馬をゆくさきに向けて安全を祈った)旅に立つ人に贈る品。餞別。はなむけ。土佐日記「舟路なれども―す」

うま‐の‐たま【馬の玉】🔗⭐🔉

うま‐の‐たま【馬の玉】

馬・牛・羊・猪・鹿・犬などの腹中に生ずる石のようなもの。灰色または褐色で、内には黒毛・褐毛が満ちている。けだま。石糞せきふん。鮓答さとう。ヘイサラバサラ。

うま‐の‐つめ【馬の爪】🔗⭐🔉

うま‐の‐つめ【馬の爪】

[一]〔名〕

①馬のひづめ。馬蹄。

②鼈甲べっこうに代用する馬の爪。ばず。

[二]〔枕〕

馬蹄が到り尽くす遠い所の意から「尽くす」と同音の「筑紫」にかかる。

○馬の鼻を立てなおすうまのはなをたてなおす🔗⭐🔉

○馬の鼻を立てなおすうまのはなをたてなおす

旅立つ時、馬の首を行こうとする方に向ける。浄瑠璃、出世景清「御馬の鼻を立てなほし、都にかへらせ給ひける」

⇒うま【馬】

うま‐の‐ふご【馬の畚】

馬の飼料を入れるかご。耳の後に掛けて自由に食わせる。

うま‐の‐ほね【馬の骨】

素姓すじょうのわからない人を、ののしっていう語。元禄大平記「いづくの―にもせよ」

うま‐の‐ふご【馬の畚】🔗⭐🔉

うま‐の‐ふご【馬の畚】

馬の飼料を入れるかご。耳の後に掛けて自由に食わせる。

うま‐の‐ほね【馬の骨】🔗⭐🔉

○馬の耳に風うまのみみにかぜ🔗⭐🔉

○馬の耳に風うまのみみにかぜ

(馬は耳に風を受けても感じないことから)人の意見に少しも感ぜず、聞き流していることのたとえ。馬耳東風ばじとうふう。歌舞伎、助六所縁江戸桜「何を言つても―」

⇒うま【馬】

○馬の耳に念仏うまのみみにねんぶつ🔗⭐🔉

○馬の耳に念仏うまのみみにねんぶつ

馬に念仏を聞かせてもその有難みがわからないように、いくら説き聞かせても、何の効もないたとえ。犬に論語。兎に祭文。牛に経文。

⇒うま【馬】

うま‐のり【馬乗り】

①馬に乗ること。また、その人。

②乗馬法の巧みな人。古今著聞集10「高名の―馬飼なりけり」

③馬に乗るように、人や物にまたがること。「―になる」

④羽織などの背の下、または半襦袢はんジバンの裾の部分の両脇など、少し縫い残してあるところ。洋服では背の縫目の裾びらきをいう。

⇒うまのり‐ぞめ【馬乗初】

⇒うまのり‐ばおり【馬乗羽織】

⇒うまのり‐ばかま【馬乗袴】

うまのり‐ぞめ【馬乗初】

新年の乗馬始めの儀式。

⇒うま‐のり【馬乗り】

うまのり‐ばおり【馬乗羽織】

江戸時代、武家の乗馬用の羽織。背筋の裾を縫わずにぶっさきにし、無地または小紋、紋付のものを用いる。

⇒うま‐のり【馬乗り】

うまのり‐ばかま【馬乗袴】

江戸時代、武家が用いた乗馬用の袴で、男袴の襠まちを特に高く裾びらきにしたもの。地質は緞子どんすや紋織地で黒ビロードの縁を取ったものや小倉木綿の竪茶縞たてちゃじまなどを用いた。

⇒うま‐のり【馬乗り】

うま‐ば【馬場】

①乗馬法を練習する所。ばば。伊勢物語「右近の―のひをりの日」

②良馬の産地。

⇒うまば‐どの【馬場殿】

⇒うまば‐の‐おとど【馬場の殿】

⇒うまば‐や【馬場屋】

○馬は馬づれうまはうまづれ🔗⭐🔉

○馬は馬づれうまはうまづれ

同類のものは集まりやすいこと。また、似たもの同士が集まるとうまくいくこと。牛は牛づれ。

⇒うま【馬】

うま‐ばえ【馬蠅】‥バヘ

ウマバエ科のハエ。体長は16〜20ミリメートル。体に褐色の毛が多く、翅には黒紫色の斑がある。馬にたかり、その毛に産卵する。孵化ふかした幼虫は馬が毛をなめるとき口中に入り、胃の中で成長した後、糞と共に排出されて土中で蛹となる。幼虫を筍虫たけのこむしという。馬虻うまあぶ・ばぼう。

うま‐ばくろう【馬博労・馬伯楽】‥ラウ

馬の売買業者。

うま‐ばしり【馬走り】

直線の馬場の馬出しから馬駐うまとどめまでの距離。

うま‐はたけ【馬刷】

馬の毛をすくのに用いる櫛くし。うまぐし。〈倭名類聚鈔15〉

うまば‐どの【馬場殿】

内裏の武徳殿前の馬場。貴族の私邸にもある。ばばどの。源氏物語藤裏葉「まづ―に左右の司の御馬ひきならべて」

⇒うま‐ば【馬場】

うまば‐の‐おとど【馬場の殿】

(→)「うまばどの」に同じ。源氏物語少女「―つくり埒らちゆひて」

⇒うま‐ば【馬場】

うまば‐や【馬場屋】

馬場に設けた殿舎。栄華物語初花「土御門殿の―埒などいみじうしたてさせ給ふ」

⇒うま‐ば【馬場】

うま‐はやびきゃく【馬早飛脚】

江戸時代の早飛脚で、馬によったもの。

うま‐ひき【馬引】

うまかた。まご。

うま‐びしゃく【馬柄杓】

馬を洗う時などに使う柄杓。〈日葡辞書〉

うま‐ひと【貴人】

家柄のよい人。位の高い人。徳の高い人。万葉集2「―さびて不欲いなと言はむかも」

うま‐びと【馬人】

うまかた。うまかい。

うま‐びゆ【馬莧】

スベリヒユの古称。

うま‐びる【馬蛭】

ヒルの一種。体はやや扁平で長い紡錘形。体長約10センチメートル。背面は暗緑色で、5条の暗色の縦線がある。雌雄同体。水田・池沼などにすみ、冬は泥中に隠れる。人畜の血を吸わない。日本などに広く分布。倭名類聚鈔19「馬蛭、無末比流」

うま‐ふせぎ【馬防ぎ・馬塞】

①馬柵うませ。かきね。さく。

②楯。〈新撰字鏡7〉

うま‐ぶね【馬槽】

①まぐさを入れる桶。飼葉桶。馬の枡形ますがた。宇津保物語初秋「お前に―たてて御馬どもにまぐさ飼はれ」

②大きな桶。東海道名所記「熱き湯いで走るを、筧にて家々にとり、―にたたへて」

うま‐ふぶき【牛蒡】

ゴボウの古名。〈倭名類聚鈔17〉

うま‐へん【馬偏】

漢字の偏の一つ。「駒」「騎」などの偏の「馬」の称。

うま‐まわり【馬廻】‥マハリ

①大将の乗馬の周囲。

②大将の乗馬の際、近くで護衛にあたった騎馬の武士。麾下きか(旗本)の士。江戸時代には、大名本陣の中核を形成する役職・家柄。三河物語「―の者計ばかり引つれて」

うま‐み【旨み】

①うまい味。また、その程度。

②巧みなこと。おもしろみ。「―のある芸」

③商売などで、普通以上にたやすく生ずる利益。「―のない仕事」

⇒うまみ‐ちょうみりょう【うま味調味料】

うまみ‐こふんぐん【馬見古墳群】

奈良盆地の南西部、大和高田市以北の馬見丘陵にある古墳群。4世紀半ば〜6世紀初めの大型の前方後円墳などがあり、葛城かずらき氏の墳墓とする説がある。

うまみ‐ちょうみりょう【うま味調味料】‥テウ‥レウ

昆布・鰹節などの天然の旨み成分を化学的にまたは酵素を用いて処理して得た調味料。また、それらの2〜3種を混合したもの。グルタミン酸ナトリウム・イノシン酸ナトリウム・グアニル酸ナトリウムの類。旧称、化学調味料。

⇒うま‐み【旨み】

うまめ‐がし【姥目樫】

⇒うばめがし

うま‐もち【馬持】

①馬を所持する主。

②馬の取扱い方。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―が好い故、その月毛も一両年めつきりとよくなつた」

③馬を人に貸して賃銭をとる人。歌舞伎、東海道四谷怪談「四谷の住人―にて」

うま‐や【厩】

馬を飼っておく小屋。馬小屋。万葉集13「赤駒を―に立て黒駒を―に立てて」

⇒うまや‐ごえ【厩肥】

⇒うまや‐ざしき【厩座敷】

⇒うまや‐ざぶらい【厩侍】

⇒うまやだて‐の‐うま【厩立の馬】

⇒うまや‐の‐つかさ【厩司】

⇒うまや‐の‐とねり【厩舎人】

⇒うまや‐の‐べっとう【厩別当】

⇒うまや‐ぶぎょう【厩奉行】

⇒うまや‐まつり【厩舎祭】

うま‐や【駅・駅家】

①律令制で全国の主要な諸道に設置された公用の旅行・通信のための施設。→駅制。

②律令制の駅の建物。駅館。万葉集14「鈴が音のはゆま―の堤井の」

⇒うまや‐じ【駅路】

⇒うまや‐たち【駅館】

⇒うまや‐づかい【駅使】

⇒うまや‐の‐おさ【駅長】

うまやかじ【厩火事】‥クワ‥

落語。厩の火事で馬より家臣の身を案じた孔子の伝説を聞いて、髪結の女房が、亭主愛蔵の瀬戸物をこわして、その心根を見きわめる。

うまや‐ごえ【厩肥】

家畜小屋の糞尿と敷藁とのまじったものを腐敗させた肥料。きゅうひ。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐ざしき【厩座敷】

台所と相対した厩の裏側につくった座敷。もっぱら下男下女などの寝室にあてる。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐ざぶらい【厩侍】‥ザブラヒ

武家時代の武士の邸内の控所。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐じ【駅路】‥ヂ

⇒えきろ。

⇒うま‐や【駅・駅家】

うまや‐たち【駅館】

(→)駅うまや2に同じ。神功紀「往還かよふ路の―とす」

⇒うま‐や【駅・駅家】

うまやだて‐の‐うま【厩立の馬】

厩で飼い馴らした良馬。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐づかい【駅使】‥ヅカヒ

⇒えきし。

⇒うま‐や【駅・駅家】

うまやど‐の‐おうじ【厩戸皇子】‥ワウ‥

聖徳太子の名。厩戸王。

うまや‐の‐おさ【駅長】‥ヲサ

⇒えきちょう1

⇒うま‐や【駅・駅家】

うまや‐の‐つかさ【厩司】

摂政・関白に仕えて、御厩みまやの馬のことをつかさどった役。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐の‐とねり【厩舎人】

厩で働く雑人。うまやどねり。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐の‐べっとう【厩別当】‥タウ

院司・家司けいし・国司などの下に属し、馬の飼育をつかさどった役。今昔物語集26「―に仕るべきやうに持ち成しければ」

⇒うま‐や【厩】

うまや‐ばし【厩橋】

①東京都隅田川の橋。1929年竣工。台東・墨田両区を連絡する橋で、駒形橋の下流にある。→隅田川(図)。

②群馬県前橋市の旧称。厩橋氏の居城があった。

うまや‐ぶぎょう【厩奉行】‥ギヤウ

鎌倉・室町時代の幕府の厩馬のことをつかさどり、また将軍の外出に従った職。

⇒うま‐や【厩】

うまや‐まつり【厩舎祭】

正月厩舎の悪魔払いの行事。昔は猿舞を業とする者が関与した。

⇒うま‐や【厩】

うま‐ゆみ【騎射・馬弓】

馬上で弓を射ること。端午の節会の騎射の行事など。きしゃ。〈[季]夏〉。皇極紀「五月乙卯朔己未(5日)…射猟うまゆみを観しむ」↔歩射かちゆみ。→騎射きしゃの節

うま‐よせ【馬寄せ】

走馬はしりうまの行事に際し、登場の馬を招集すること。転じて、走馬のこと。馬競べ。馬さし。

うま‐よろい【馬鎧・馬甲】‥ヨロヒ

軍馬に着せる鎧で、多く布に方形の鉄札・革札を綴じつけたもの。具装。

馬鎧

うまら【荊棘・茨】

(上代東国方言)(→)「うばら」に同じ。いばら。

うま‐ら【旨ら】

(ラは接尾語)うまいさま。よいさま。古事記中「大御酒おおみき―に聞こし以ち食おせ」

うま‐りょう【右馬寮】‥レウ

「馬寮めりょう」参照。

ウマル【‘Umar】

イスラムの第2代正統カリフ。イスラム国家の基礎の建設者。イスラム暦を制定。オマル。(在位634〜644)( 〜644)

うま・る【生る・産る】

〔自下二〕

⇒うまれる(下一)

うま・る【埋まる】

〔自五〕

①他の物の中に没して外から見えない状態になる。太平記7「大手の堀一重ひとえは、死人に―・りて平地になる」。「家が土砂に―・る」

②一杯になる。ふさがる。「人で―・った広場」

③足りないところが補われる。「これで赤字が―・った」「欠員が―・る」

④(多く否定の形で用いる)ひきあう。わりにあう。浮世風呂4「御新造さんこそ―・らねえ役だネ」

ウマル‐ハイヤーム【‘Umar Khaiyām】

イランの天文学者・数学者・詩人。四行詩「ルバイヤート」は19世紀に英訳され、広く愛誦されてきた。オマル=ハイヤーム。(1048〜1131)

うまれ【生れ】

①生まれること。誕生。「昭和―」

②生まれた土地。生地。産地。「―は遠州浜松在」

③生まれた家柄。素姓。「―が違う」

④生まれついた性質。狂言、老武者「不調法な―で面目もござらぬ」

⇒うまれ‐うまれ【生れ生れ】

⇒うまれ‐がえり【生れ返り】

⇒うまれ‐かわり【生れ変り】

⇒うまれ‐こきょう【生れ故郷】

⇒うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

⇒うまれ‐じょう【生れ性】

⇒うまれ‐すじょう【生れ素姓】

⇒うまれ‐ぞこない【生れ損い】

⇒うまれ‐だち【生れ立ち】

⇒うまれ‐たて【生れ立て】

⇒うまれ‐つき【生れ付き】

⇒うまれ‐づき【生れ月】

⇒うまれ‐どし【生れ年】

⇒うまれ‐ね【生れ値】

うまれ‐あ・う【生まれ合う】‥アフ

〔自五〕

「うまれあわせる」に同じ。玉葉集恋「かくばかりつれなき人と同じ世に―・ひけんことさへぞうき」

うまれ‐あが・る【生まれ上がる】

〔自四〕

親以上の素質を持って生まれる。狂言、八句連歌「是はさて、おやごよりも、―・らつしやれた事でござる」

うまれ‐あわ・せる【生まれ合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]うまれあは・す(下二)

おなじ時代に生まれる。ちょうどその時期に生まれる。「悪い時代に―・せたものだ」

うまれ‐うまれ【生れ生れ】

生まれるとすぐ。生まれたまま。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐お・ちる【生まれ落ちる】

〔自上一〕[文]うまれお・つ(上二)

この世に生まれ出る。うまれる。「―・ちてこのかた」

うまれ‐がえり【生れ返り】‥ガヘリ

親よりも劣って生まれること。日葡辞書「ウマレガエリニナッタ」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわり【生れ変り】‥カハリ

生まれかわること。また、その人。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわ・る【生まれ変わる】‥カハル

〔自五〕

①いったん死んだ者が再び別の生命を得て生まれてくる。

②人がかわったように人柄がよくなる。更生する。比喩的に、物事が一新する。「善人に―・る」「平和国家に―・る」

うまれ‐こきょう【生れ故郷】‥キヤウ

生まれ出た土地。故郷。産地。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

生まれた田舎。浄瑠璃、心中万年草「―の名残りさへ親より殿を思ふぞや」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐じょう【生れ性】‥ジヤウ

うまれつき。天性。浄瑠璃、心中宵庚申「とかく男に縁のない―とばかりにて」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐すじょう【生れ素姓】‥ジヤウ

生まれた家筋。家系。血統。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ぞこない【生れ損い】‥ゾコナヒ

人並に生まれつかないこと。人をののしっていう語。誹風柳多留11「江戸つ子の―金をため」

⇒うまれ【生れ】

うまら【荊棘・茨】

(上代東国方言)(→)「うばら」に同じ。いばら。

うま‐ら【旨ら】

(ラは接尾語)うまいさま。よいさま。古事記中「大御酒おおみき―に聞こし以ち食おせ」

うま‐りょう【右馬寮】‥レウ

「馬寮めりょう」参照。

ウマル【‘Umar】

イスラムの第2代正統カリフ。イスラム国家の基礎の建設者。イスラム暦を制定。オマル。(在位634〜644)( 〜644)

うま・る【生る・産る】

〔自下二〕

⇒うまれる(下一)

うま・る【埋まる】

〔自五〕

①他の物の中に没して外から見えない状態になる。太平記7「大手の堀一重ひとえは、死人に―・りて平地になる」。「家が土砂に―・る」

②一杯になる。ふさがる。「人で―・った広場」

③足りないところが補われる。「これで赤字が―・った」「欠員が―・る」

④(多く否定の形で用いる)ひきあう。わりにあう。浮世風呂4「御新造さんこそ―・らねえ役だネ」

ウマル‐ハイヤーム【‘Umar Khaiyām】

イランの天文学者・数学者・詩人。四行詩「ルバイヤート」は19世紀に英訳され、広く愛誦されてきた。オマル=ハイヤーム。(1048〜1131)

うまれ【生れ】

①生まれること。誕生。「昭和―」

②生まれた土地。生地。産地。「―は遠州浜松在」

③生まれた家柄。素姓。「―が違う」

④生まれついた性質。狂言、老武者「不調法な―で面目もござらぬ」

⇒うまれ‐うまれ【生れ生れ】

⇒うまれ‐がえり【生れ返り】

⇒うまれ‐かわり【生れ変り】

⇒うまれ‐こきょう【生れ故郷】

⇒うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

⇒うまれ‐じょう【生れ性】

⇒うまれ‐すじょう【生れ素姓】

⇒うまれ‐ぞこない【生れ損い】

⇒うまれ‐だち【生れ立ち】

⇒うまれ‐たて【生れ立て】

⇒うまれ‐つき【生れ付き】

⇒うまれ‐づき【生れ月】

⇒うまれ‐どし【生れ年】

⇒うまれ‐ね【生れ値】

うまれ‐あ・う【生まれ合う】‥アフ

〔自五〕

「うまれあわせる」に同じ。玉葉集恋「かくばかりつれなき人と同じ世に―・ひけんことさへぞうき」

うまれ‐あが・る【生まれ上がる】

〔自四〕

親以上の素質を持って生まれる。狂言、八句連歌「是はさて、おやごよりも、―・らつしやれた事でござる」

うまれ‐あわ・せる【生まれ合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]うまれあは・す(下二)

おなじ時代に生まれる。ちょうどその時期に生まれる。「悪い時代に―・せたものだ」

うまれ‐うまれ【生れ生れ】

生まれるとすぐ。生まれたまま。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐お・ちる【生まれ落ちる】

〔自上一〕[文]うまれお・つ(上二)

この世に生まれ出る。うまれる。「―・ちてこのかた」

うまれ‐がえり【生れ返り】‥ガヘリ

親よりも劣って生まれること。日葡辞書「ウマレガエリニナッタ」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわり【生れ変り】‥カハリ

生まれかわること。また、その人。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわ・る【生まれ変わる】‥カハル

〔自五〕

①いったん死んだ者が再び別の生命を得て生まれてくる。

②人がかわったように人柄がよくなる。更生する。比喩的に、物事が一新する。「善人に―・る」「平和国家に―・る」

うまれ‐こきょう【生れ故郷】‥キヤウ

生まれ出た土地。故郷。産地。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

生まれた田舎。浄瑠璃、心中万年草「―の名残りさへ親より殿を思ふぞや」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐じょう【生れ性】‥ジヤウ

うまれつき。天性。浄瑠璃、心中宵庚申「とかく男に縁のない―とばかりにて」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐すじょう【生れ素姓】‥ジヤウ

生まれた家筋。家系。血統。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ぞこない【生れ損い】‥ゾコナヒ

人並に生まれつかないこと。人をののしっていう語。誹風柳多留11「江戸つ子の―金をため」

⇒うまれ【生れ】

うまら【荊棘・茨】

(上代東国方言)(→)「うばら」に同じ。いばら。

うま‐ら【旨ら】

(ラは接尾語)うまいさま。よいさま。古事記中「大御酒おおみき―に聞こし以ち食おせ」

うま‐りょう【右馬寮】‥レウ

「馬寮めりょう」参照。

ウマル【‘Umar】

イスラムの第2代正統カリフ。イスラム国家の基礎の建設者。イスラム暦を制定。オマル。(在位634〜644)( 〜644)

うま・る【生る・産る】

〔自下二〕

⇒うまれる(下一)

うま・る【埋まる】

〔自五〕

①他の物の中に没して外から見えない状態になる。太平記7「大手の堀一重ひとえは、死人に―・りて平地になる」。「家が土砂に―・る」

②一杯になる。ふさがる。「人で―・った広場」

③足りないところが補われる。「これで赤字が―・った」「欠員が―・る」

④(多く否定の形で用いる)ひきあう。わりにあう。浮世風呂4「御新造さんこそ―・らねえ役だネ」

ウマル‐ハイヤーム【‘Umar Khaiyām】

イランの天文学者・数学者・詩人。四行詩「ルバイヤート」は19世紀に英訳され、広く愛誦されてきた。オマル=ハイヤーム。(1048〜1131)

うまれ【生れ】

①生まれること。誕生。「昭和―」

②生まれた土地。生地。産地。「―は遠州浜松在」

③生まれた家柄。素姓。「―が違う」

④生まれついた性質。狂言、老武者「不調法な―で面目もござらぬ」

⇒うまれ‐うまれ【生れ生れ】

⇒うまれ‐がえり【生れ返り】

⇒うまれ‐かわり【生れ変り】

⇒うまれ‐こきょう【生れ故郷】

⇒うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

⇒うまれ‐じょう【生れ性】

⇒うまれ‐すじょう【生れ素姓】

⇒うまれ‐ぞこない【生れ損い】

⇒うまれ‐だち【生れ立ち】

⇒うまれ‐たて【生れ立て】

⇒うまれ‐つき【生れ付き】

⇒うまれ‐づき【生れ月】

⇒うまれ‐どし【生れ年】

⇒うまれ‐ね【生れ値】

うまれ‐あ・う【生まれ合う】‥アフ

〔自五〕

「うまれあわせる」に同じ。玉葉集恋「かくばかりつれなき人と同じ世に―・ひけんことさへぞうき」

うまれ‐あが・る【生まれ上がる】

〔自四〕

親以上の素質を持って生まれる。狂言、八句連歌「是はさて、おやごよりも、―・らつしやれた事でござる」

うまれ‐あわ・せる【生まれ合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]うまれあは・す(下二)

おなじ時代に生まれる。ちょうどその時期に生まれる。「悪い時代に―・せたものだ」

うまれ‐うまれ【生れ生れ】

生まれるとすぐ。生まれたまま。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐お・ちる【生まれ落ちる】

〔自上一〕[文]うまれお・つ(上二)

この世に生まれ出る。うまれる。「―・ちてこのかた」

うまれ‐がえり【生れ返り】‥ガヘリ

親よりも劣って生まれること。日葡辞書「ウマレガエリニナッタ」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわり【生れ変り】‥カハリ

生まれかわること。また、その人。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわ・る【生まれ変わる】‥カハル

〔自五〕

①いったん死んだ者が再び別の生命を得て生まれてくる。

②人がかわったように人柄がよくなる。更生する。比喩的に、物事が一新する。「善人に―・る」「平和国家に―・る」

うまれ‐こきょう【生れ故郷】‥キヤウ

生まれ出た土地。故郷。産地。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

生まれた田舎。浄瑠璃、心中万年草「―の名残りさへ親より殿を思ふぞや」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐じょう【生れ性】‥ジヤウ

うまれつき。天性。浄瑠璃、心中宵庚申「とかく男に縁のない―とばかりにて」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐すじょう【生れ素姓】‥ジヤウ

生まれた家筋。家系。血統。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ぞこない【生れ損い】‥ゾコナヒ

人並に生まれつかないこと。人をののしっていう語。誹風柳多留11「江戸つ子の―金をため」

⇒うまれ【生れ】

うまら【荊棘・茨】

(上代東国方言)(→)「うばら」に同じ。いばら。

うま‐ら【旨ら】

(ラは接尾語)うまいさま。よいさま。古事記中「大御酒おおみき―に聞こし以ち食おせ」

うま‐りょう【右馬寮】‥レウ

「馬寮めりょう」参照。

ウマル【‘Umar】

イスラムの第2代正統カリフ。イスラム国家の基礎の建設者。イスラム暦を制定。オマル。(在位634〜644)( 〜644)

うま・る【生る・産る】

〔自下二〕

⇒うまれる(下一)

うま・る【埋まる】

〔自五〕

①他の物の中に没して外から見えない状態になる。太平記7「大手の堀一重ひとえは、死人に―・りて平地になる」。「家が土砂に―・る」

②一杯になる。ふさがる。「人で―・った広場」

③足りないところが補われる。「これで赤字が―・った」「欠員が―・る」

④(多く否定の形で用いる)ひきあう。わりにあう。浮世風呂4「御新造さんこそ―・らねえ役だネ」

ウマル‐ハイヤーム【‘Umar Khaiyām】

イランの天文学者・数学者・詩人。四行詩「ルバイヤート」は19世紀に英訳され、広く愛誦されてきた。オマル=ハイヤーム。(1048〜1131)

うまれ【生れ】

①生まれること。誕生。「昭和―」

②生まれた土地。生地。産地。「―は遠州浜松在」

③生まれた家柄。素姓。「―が違う」

④生まれついた性質。狂言、老武者「不調法な―で面目もござらぬ」

⇒うまれ‐うまれ【生れ生れ】

⇒うまれ‐がえり【生れ返り】

⇒うまれ‐かわり【生れ変り】

⇒うまれ‐こきょう【生れ故郷】

⇒うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

⇒うまれ‐じょう【生れ性】

⇒うまれ‐すじょう【生れ素姓】

⇒うまれ‐ぞこない【生れ損い】

⇒うまれ‐だち【生れ立ち】

⇒うまれ‐たて【生れ立て】

⇒うまれ‐つき【生れ付き】

⇒うまれ‐づき【生れ月】

⇒うまれ‐どし【生れ年】

⇒うまれ‐ね【生れ値】

うまれ‐あ・う【生まれ合う】‥アフ

〔自五〕

「うまれあわせる」に同じ。玉葉集恋「かくばかりつれなき人と同じ世に―・ひけんことさへぞうき」

うまれ‐あが・る【生まれ上がる】

〔自四〕

親以上の素質を持って生まれる。狂言、八句連歌「是はさて、おやごよりも、―・らつしやれた事でござる」

うまれ‐あわ・せる【生まれ合わせる】‥アハセル

〔自下一〕[文]うまれあは・す(下二)

おなじ時代に生まれる。ちょうどその時期に生まれる。「悪い時代に―・せたものだ」

うまれ‐うまれ【生れ生れ】

生まれるとすぐ。生まれたまま。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐お・ちる【生まれ落ちる】

〔自上一〕[文]うまれお・つ(上二)

この世に生まれ出る。うまれる。「―・ちてこのかた」

うまれ‐がえり【生れ返り】‥ガヘリ

親よりも劣って生まれること。日葡辞書「ウマレガエリニナッタ」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわり【生れ変り】‥カハリ

生まれかわること。また、その人。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐かわ・る【生まれ変わる】‥カハル

〔自五〕

①いったん死んだ者が再び別の生命を得て生まれてくる。

②人がかわったように人柄がよくなる。更生する。比喩的に、物事が一新する。「善人に―・る」「平和国家に―・る」

うまれ‐こきょう【生れ故郷】‥キヤウ

生まれ出た土地。故郷。産地。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ざいしょ【生れ在所】

生まれた田舎。浄瑠璃、心中万年草「―の名残りさへ親より殿を思ふぞや」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐じょう【生れ性】‥ジヤウ

うまれつき。天性。浄瑠璃、心中宵庚申「とかく男に縁のない―とばかりにて」

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐すじょう【生れ素姓】‥ジヤウ

生まれた家筋。家系。血統。

⇒うまれ【生れ】

うまれ‐ぞこない【生れ損い】‥ゾコナヒ

人並に生まれつかないこと。人をののしっていう語。誹風柳多留11「江戸つ子の―金をため」

⇒うまれ【生れ】

うま‐ひき【馬引】🔗⭐🔉

うま‐ひき【馬引】

うまかた。まご。

うま‐まわり【馬廻】‥マハリ🔗⭐🔉

うま‐まわり【馬廻】‥マハリ

①大将の乗馬の周囲。

②大将の乗馬の際、近くで護衛にあたった騎馬の武士。麾下きか(旗本)の士。江戸時代には、大名本陣の中核を形成する役職・家柄。三河物語「―の者計ばかり引つれて」

うま‐ゆみ【騎射・馬弓】🔗⭐🔉

うま‐ゆみ【騎射・馬弓】

馬上で弓を射ること。端午の節会の騎射の行事など。きしゃ。〈[季]夏〉。皇極紀「五月乙卯朔己未(5日)…射猟うまゆみを観しむ」↔歩射かちゆみ。→騎射きしゃの節

うま‐よせ【馬寄せ】🔗⭐🔉

うま‐よせ【馬寄せ】

走馬はしりうまの行事に際し、登場の馬を招集すること。転じて、走馬のこと。馬競べ。馬さし。

うま‐よろい【馬鎧・馬甲】‥ヨロヒ🔗⭐🔉

うま‐よろい【馬鎧・馬甲】‥ヨロヒ

軍馬に着せる鎧で、多く布に方形の鉄札・革札を綴じつけたもの。具装。

馬鎧

○馬を牛に乗り換えるうまをうしにのりかえる🔗⭐🔉

○馬を牛に乗り換えるうまをうしにのりかえる

速い馬をおそい牛に乗り換える意。よいものを捨てて悪いものにかえるのにいう。

⇒うま【馬】

○馬を鹿に通すうまをしかにとおす🔗⭐🔉

○馬を鹿に通すうまをしかにとおす

「鹿を指して馬となす」に同じ。→鹿(成句)

⇒うま【馬】

うみ【生み・産み】

うむこと。うんだこと。また、新しく作り出すこと。万葉集20「―の子のいやつぎつぎに」。「―の親」「―の苦しみ」

うみ【海】

①地球上の陸地以外の部分で、塩水をたたえた所。地球表面積の約7割を占め、その面積3億6000万平方キロメートル。平均深度3800メートル。允恭紀「いさな取り―の浜藻の寄る時時を」。「―の幸」↔陸りく。

②湖など広々と水をたたえた所。新古今和歌集秋「にほの―や月の光のうつろへば」

③あたり一面にひろがったもの、また、無数に多く集まっているさまにたとえていう。「火の―」「言葉の―」

④硯のほりくぼめて水を貯える所。↔陸おか

⇒海が涌く

⇒海波を揚げず

⇒海に千年河に千年

⇒海に千年山に千年

⇒海の事は漁師に問え

⇒海の物とも山の物ともつかない

⇒海も見えぬに船用意

⇒海を山にする

⇒海を渡る

うみ【膿】

腫物・傷などの化膿によって生じる組織の崩壊物質や白血球・腐敗物質・細菌を含む帯黄白色の不透明の粘液。一種の臭気がある。のう。また比喩的に、取り除かなければすっきりせず害になるもの。神代紀上「―沸き虫うじ流たる」。「政界の―を出す」

うみ‐あけ【海明け】

接岸していた流氷が沖に去り、出漁が可能になること。

うみ‐あつ・む【生み集む・産み集む】

〔他下二〕

子を多く生む。宇津保物語国譲中「よくも―・め給ひつるみ子たちかな」

うみ‐いし【海石】

海にある岩石。また、海から取ってきた庭石。狂言、萩大名「あの石は―か山石か」

うみ‐いだ・す【生み出す・産み出す】

〔他四〕

生んでこの世に出す。うむ。

うみ‐う【海鵜】

ウの一種。鵜飼に用いる。

うみ‐うさぎ【海兎】

①ウミウサギガイのこと。

②アメフラシの別称。

⇒うみうさぎ‐がい【海兎貝】

うみうさぎ‐がい【海兎貝】‥ガヒ

ウミウサギガイ科の巻貝。形はタカラガイに似て、表面は磁白色。長さ約7センチメートル。生きている時は、黒地に白斑のある外套膜に包まれる。紀伊半島以南の太平洋・インド洋のサンゴ礁にすむ。ウミウサギ。

⇒うみ‐うさぎ【海兎】

うみ‐うし【海牛】

主にウミウシ目の後鰓こうさい類の総称。巻貝の仲間であるが、殻は退化。体色は、種により赤・青・黄・橙・黒・白などさまざまで、美しい。浅海の岩礁上や砂泥底にすむ。体は細長いもの、楕円形のものがあり、頭部にその名の由来となる2本の触角を具える。後方の肛門のまわりを鰓が取り囲むものが多い。シロウミウシ・アオウミウシなど日本に約200種。

うみうし

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

タイマイ

提供:東京動物園協会

タイマイ

提供:東京動物園協会

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

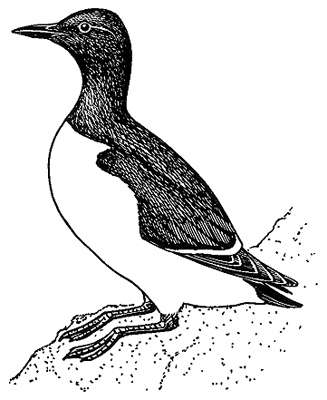

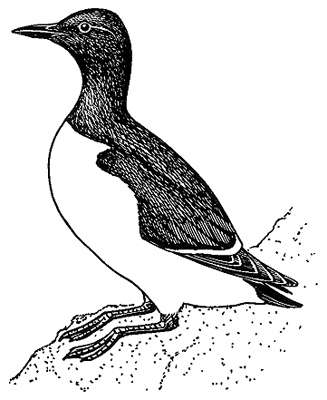

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

ウミガラス

撮影:小宮輝之

ウミガラス

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

ウミウシ

提供:東京動物園協会

ウミウシ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

うみ‐うそ【海獺】

アシカの異称。

うみ‐うちわ【海団扇】‥ウチハ

海産の褐藻。潮間帯の潮溜りや潮下帯の岩に生育。下部は短い茎状をなして岩などに付着、上部は縁辺が巻いた扇状体。大きなものは高さ20センチメートルに達し、放射状に裂ける。生時淡黄色で、乾けば暗褐色。

うみ‐うなぎ【海鰻】

マアナゴの別称。

うみ‐うま【海馬】

タツノオトシゴの別称。(物類称呼)

うみ‐うめ【熟梅】

熟した梅の実。金葉和歌集雑「葉がくれてつはると見えしほどもなくこは―となりにけるかな」

うみ‐うり【熟瓜】

熟した瓜の果実。存心要訓「―が熟柿を笑ふ」

うみ‐えら【海鰓】

八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミエラ科の花虫類。魚の鰓状を呈する群体を作り、ポリプは軸部の両側に突出して並ぶひだの上に配列する。群体の長さは約20センチメートルで、黄白または淡桃色。日本沿岸の浅海底に生息。なお、広くはトゲウミエラ科・フサウミエラ科などウミエラ類の総称。

うみ‐お【績苧・績麻】‥ヲ

つむいだ麻糸。うみそ。万葉集6「をとめらが―懸くとふ鹿背かせの山」

⇒うみお‐なす【績苧なす】

うみ‐おそ【海獺】‥ヲソ

アシカの異称。

うみ‐おと・す【生み落とす・産み落とす】

〔他五〕

子や卵を生む。分娩する。竹取物語「つばくらめ…七度巡りてなむ―・すめる」

うみ‐おなご【海女子】‥ヲナゴ

(→)磯姫いそひめに同じ。

うみお‐なす【績苧なす】‥ヲ‥

〔枕〕

「なが(長)」にかかる。万葉集6「―長柄ながらの宮に」

⇒うみ‐お【績苧・績麻】

うみ‐が【海処】

(カは所の意)海のほとり。古事記中「―行けば腰なづむ」↔陸くぬが

うみ‐がき【熟柿】

熟した柿の実。古今著聞集12「かたて矢はげて立ちたる上より、―の落ちけるが」

うみ‐かぜ【海風】

海から吹いてくる風。海の風。

うみ‐がた【海形】

海上の景色を模型に作ったもの。宇津保物語国譲中「左大将殿おほいなる―をして」

うみ‐が‐つき【産みが月】

うみづき。臨月。うむがつき。神代紀下「盈月うみがつき已に満ちて」

うみ‐かぶろ【海禿】

アシカの異称。

うみ‐がめ【海亀】

海産のカメ類の総称。アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメなどの種類がある。いずれも形大きく、四肢はオール状またはひれ状。→青海亀(図)

アオウミガメ

提供:東京動物園協会

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

クロウミガメ

撮影:小宮輝之

タイマイ

提供:東京動物園協会

タイマイ

提供:東京動物園協会

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

ヒメウミガメ

撮影:小宮輝之

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

うみ‐がも【海鴨】

主として海にすみ、潜水して採餌するカモ類。

うみ‐がらす【海烏】

チドリ目ウミスズメ科の海鳥。体はハトよりやや大きく、上面は灰黒色、下面は白色。大群をなして絶壁に産卵、潜水して巧みに魚を捕る。北方の海に分布し、サハリンのロッペン島(海豹島)はその繁殖地として有名。卵の色は変化が多い。ロッペンガモ。

うみがらす(夏羽)

ウミガラス

撮影:小宮輝之

ウミガラス

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

うみ‐からまつ【海唐松】

六放サンゴ亜綱ツノサンゴ目の花虫類。群体は一平面内で羽状に分岐して高さ2〜3メートルに達する。角質の骨格にとげがあり、白色または淡紅色の肉質部がその上をおおう。日本中部以南の浅海底に生育。骨格は黒珊瑚と称して印材・パイプその他の細工物とする。魔除まよけ珊瑚・角珊瑚ともいう。海松。

おま【馬】🔗⭐🔉

おま【馬】

ウマの訛。

ばあんさん【馬鞍山】🔗⭐🔉

ばあんさん【馬鞍山】

(Ma'anshan)中国安徽省東部の都市。近在で産出される鉄鉱石を原料とする鉄鋼業が発達。人口56万8千(2000)。

ば‐い【馬医】🔗⭐🔉

ば‐い【馬医】

馬の医療に当たる獣医。律令制では馬寮めりょうに属する。めい。うまくすし。

ばいそうし【馬医草紙】‥サウ‥🔗⭐🔉

ばいそうし【馬医草紙】‥サウ‥

鎌倉時代の絵巻。和漢の名馬医・名馬・薬草を描く。実用性を持つ絵巻として流布したと考えられ、文永4年(1267)奥書の東京国立博物館本などがある。うまいのそうし。

ば‐えき【馬疫】🔗⭐🔉

ば‐えき【馬疫】

馬の疫病。

ば‐えん【馬遠】‥ヱン🔗⭐🔉

ば‐えん【馬遠】‥ヱン

南宋中期の画家。号は遥父、字は欽山。光宗・寧宗に仕え、画院の待詔となる。夏珪かけいと共に南宋の院体山水画の代表作家として、室町時代の画家に大きな影響を与えた。

ばか‐がい【馬鹿貝・馬珂貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

ばか‐がい【馬鹿貝・馬珂貝】‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻長約8センチメートル。表面は黄褐色で、個体によっては茶褐色の放射彩がある。日本各地の浅海に広く分布し、食用。むき身を「あおやぎ」、貝柱を「あられ」や「小柱」と呼び、共に鮨種すしだねなどとする。みなとがい。

ばかがい

○計が行くはかがいく

仕事などが順調に進む。はかどる。平家物語3「歩むやうにはしけれども、はかも行かず、よろよろとして出で来たり」

⇒はか【計・量】

○計が行くはかがいく

仕事などが順調に進む。はかどる。平家物語3「歩むやうにはしけれども、はかも行かず、よろよろとして出で来たり」

⇒はか【計・量】

○計が行くはかがいく

仕事などが順調に進む。はかどる。平家物語3「歩むやうにはしけれども、はかも行かず、よろよろとして出で来たり」

⇒はか【計・量】

○計が行くはかがいく

仕事などが順調に進む。はかどる。平家物語3「歩むやうにはしけれども、はかも行かず、よろよろとして出で来たり」

⇒はか【計・量】

○馬革に屍を裹むばかくにしかばねをつつむ🔗⭐🔉

○馬革に屍を裹むばかくにしかばねをつつむ

[後漢書馬援伝]馬の革で屍を包む。すなわち、兵士が戦場で討死うちじにすること。勇士が戦死を本懐とすることのたとえ。

⇒ば‐かく【馬革】

は‐がく・る【葉隠る】

〔自下二〕

草木の葉の間にかくれる。為忠百首「峰しめてはやす梢に―・れて」

は‐がくれ【葉隠れ】

木の葉の間にかくれること。はかげ。

はがくれ【葉隠】

武士道を論じた書。佐賀藩士山本常朝つねとも(1659〜1719)の談話の筆録。11巻。1716年(享保1)頃成る。藩内外の武士の言行の批評を通じて武士の心構えを説く。葉隠聞書。葉隠集。葉隠論語。鍋島論語。

→文献資料[葉隠]

は‐かけ【歯欠け】

歯がかけていること。はっかけ。

は‐かげ【葉陰】

草木の葉のかげ。

ばか・げる【馬鹿げる】

〔自下一〕

くだらなく思われる。馬鹿らしく感じる。二葉亭四迷、浮雲「我慢してゐるも馬鹿気てゐる」。「―・げた考え」

ばか‐ごえ【馬鹿声】‥ゴヱ

ばかげた声。度はずれて大きい声。

ばか‐さ‐かげん【馬鹿さ加減】

愚かさの度合。「お前の―にはあきれる」

は‐がさね【羽重ね】

①鳥の羽が重なっていること。

②一端は他におおわれ、一端は他をおおうように板などを重ねならべること。

ばか‐さわぎ【馬鹿騒ぎ】

むやみに騒ぐこと。大さわぎ。底ぬけさわぎ。どんちゃんさわぎ。森鴎外、雁「芸者を二人呼んで―をしてゐる席へ」

はかし【佩刀】

(動詞ハク(佩)に尊敬を表す助動詞スが付き、その連用形が名詞化したもの)貴人の佩刀はいとうの尊敬語。はかせ。みはかし。〈景行紀訓注〉

ばかし【許】

〔助詞〕

バカリの訛。くだけた会話の中で用いる。口語ではバッカシとも。浮世風呂3「うぬら―買切居る湯ぢやアあんめへし」。「怒って―いる」

はがし‐ごよみ【剥がし暦】

毎日1枚ずつ剥がしてゆく暦。日めくり。

はがし‐ぞめ【剥がし染め】

染色法の一つ。布地に顔料・レーキなどを混ぜた豆汁ごを引き、文様を彫った版面にその布地をこすりつけ、顔料・レーキを擦り落として文様を表す法。

ばかし‐ばり【化かし鉤】

(→)擬餌ぎじ鉤のこと。

はか‐しょ【墓所】

墓のある所。墓場。ぼしょ。

ばか‐しょうじき【馬鹿正直】‥シヤウヂキ

正直すぎて気がきかないこと。また、そういう人。愚直。森鴎外、妄想「ごつごつと―に働いて」。「―な答え」

はか‐じるし【墓標】

墓のしるしに立てる木や石。ぼひょう。

ばか‐しんじん【馬鹿信心】

度を越えて信心に熱中すること。

は‐かす【歯滓】

歯に付着したかす。はくそ。

はか・す【化かす・魅す】

〔他四〕

⇒ばかす

はか・す【捌かす】

〔他五〕

①水がよく流れるようにする。水はけをよくする。

②売りつくす。

はが・す【放す】

〔他四〕

(上代東国方言)はなつ。万葉集20「赤駒を山野に―・し取りかにて」

はが・す【剥がす】

〔他五〕

はぎとる。ひきむく。「ポスターを―・す」「生爪を―・す」

ばか・す【化かす・魅す】

〔他五〕

(古くはハカスとも)人の心を迷わせる。だます。たぶらかす。玉葉集恋「さりともと頼む心に―・されて死なれぬものは命なりけり」。「狸は人を―・す」

ば‐かず【場数】

①場所の数。

②経験の度数。多くの経験。

⇒場数を踏む

は‐がすみ【歯がすみ】

歯に付着したかす。歯かす。〈日葡辞書〉

ばかん【馬関】‥クワン🔗⭐🔉

ばかん【馬関】‥クワン

(古称、赤馬関あかまがせきによる)下関しものせきの別称。幸田露伴、いさなとり「金毘羅舟に大坂から乗り、多度津より玉島、広島、―、門司、博多過ぎて天草領」

ばかん【馬韓】🔗⭐🔉

ばかん【馬韓】

古代朝鮮の三韓の一つ。五十余の部族国家から成り、朝鮮半島南西部(今の全羅・忠清二道および京畿道の一部)を占めた。4世紀半ば、その一国伯済国を中核とした百済くだらによって統一。

ば‐きゃく【馬脚】🔗⭐🔉

ば‐きゃく【馬脚】

うまのあし。

⇒馬脚を露す

○馬脚を露すばきゃくをあらわす

[元曲陳州糶米、第三折](芝居で、馬の足の役者が姿を見せてしまう意から)つつみかくしていた事があらわれる。ばけの皮がはがれる。ぼろを出す。

⇒ば‐きゃく【馬脚】

○馬脚を露すばきゃくをあらわす🔗⭐🔉

○馬脚を露すばきゃくをあらわす

[元曲陳州糶米、第三折](芝居で、馬の足の役者が姿を見せてしまう意から)つつみかくしていた事があらわれる。ばけの皮がはがれる。ぼろを出す。

⇒ば‐きゃく【馬脚】

ばぎゃば【婆伽婆】

〔仏〕(→)薄伽梵ばがぼん1に同じ。

は‐きゅう【波及】‥キフ

余波が及ぶこと。だんだんと影響の及ぶこと。「財政投資の―効果」

バキューム【vacuum】

真空しんくう。「―‐ポンプ」

⇒バキューム‐カー

バキューム‐カー

(和製語vacuum car)真空ポンプとタンクをつけた自動車。特に屎尿しにょう汲取り車をいう。

⇒バキューム【vacuum】

は‐きょう【破鏡】‥キヤウ

①こわれた鏡。破れ鏡。日葡辞書「ハキャウ、ワレカガミ」

②(「神異経」に、夫婦が別れる時、鏡を割っておのおのその一片を持ち他日再会の際の証としたが、妻に不義の行いがあり、その鏡がカササギに化して夫の所に飛んできたので離縁になったという故事から)夫婦が離別すること。

⇒破鏡の嘆き

⇒破鏡再び照らさず

は‐ぎょう【は行・ハ行】‥ギヤウ

五十音図の第6行。ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ。

⇒はぎょう‐てんこおん【ハ行転呼音】

は‐ぎょう【覇業】‥ゲフ

覇者の事業。覇権を制すること。「―を遂げる」

ば‐ぎょう【馬形】‥ギヤウ

馬の形・姿勢。日葡辞書「バギャウノヨイウマ」

はぎょう‐てんこおん【ハ行転呼音】‥ギヤウ‥

歴史的仮名遣で、語中・語尾のハ行音がワ行音で発音されること。また、その音。10世紀以降に顕著となる現象。「かは(川)」をカワ、「かひ(貝)」をカイと発音する類。

⇒は‐ぎょう【は行・ハ行】

ば‐ぐ【馬具】🔗⭐🔉

ば‐ぐ【馬具】

馬の装具。鞍・轡くつわ・鐙あぶみ・手綱などの総称。

ば‐ぐそく【馬具足】🔗⭐🔉

ば‐ぐそく【馬具足】

(→)「うまよろい(馬鎧)」に同じ。

ばく‐ろう【博労・伯楽】‥ラウ🔗⭐🔉

ばく‐ろう【博労・伯楽】‥ラウ

①(「伯楽はくらく」の転。「馬喰」とも書く)馬のよしあしを鑑定する人。馬の病をなおす人。また、馬を売買・周旋する人。

②物と物とを交易すること。

ば‐とうゆ【馬桐油】🔗⭐🔉

ば‐とうゆ【馬桐油】

旅人が馬上で、荷物とともに身をおおうための大きな桐油合羽カッパ。

ばとうれい【馬兜鈴】🔗⭐🔉

ばとうれい【馬兜鈴】

〔植〕ウマノスズクサの漢名。〈書言字考節用集〉

ま【馬】🔗⭐🔉

ま【馬】

(ウマの約)うま。万葉集5「竜たつの―も今も得てしか」

まおうたい【馬王堆】‥ワウ‥🔗⭐🔉

まおうたい【馬王堆】‥ワウ‥

(Mawangdui)中国、湖南省長沙市東郊の地。1972〜74年、前漢代の墳墓3基を発掘、被葬者は長沙国丞相軑侯たいこう利蒼(在位前193〜前186)と妻子。帛画および「戦国策」「老子」などの帛書のほか、3000点余の副葬品が出土。ばおうたい。

ま‐ぐわ【馬鍬】‥グハ🔗⭐🔉

ま‐ぐわ【馬鍬】‥グハ

農具の一種。長さ約1メートルの横木に約20センチメートルの鉄製の歯10本内外を植え、これに鳥居形の柄をつけたもの。牛馬にひかせて土を砕いたりならしたりするのに用いる。まんが。

馬鍬

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ま‐けぶり【馬煙】🔗⭐🔉

ま‐けぶり【馬煙】

馬の駆け走った時にたつ土ぼこり。うまけむり。

ま‐や【馬屋】🔗⭐🔉

ま‐や【馬屋】

①厩うまや。万葉集15「西のみ―の外とに立てらまし」

②駅うまや。宿場しゅくば。宿駅。

まん‐が【馬鍬】‥グワ🔗⭐🔉

まん‐が【馬鍬】‥グワ

マグワの訛。〈日葡辞書〉

むま‐や【厩・馬屋・駅】🔗⭐🔉

むま‐や【厩・馬屋・駅】

(→)「うまや」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

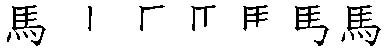

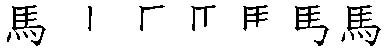

[漢]馬🔗⭐🔉

馬 字形

筆順

筆順

〔馬部0画/10画/教育/3947・474F〕

〔音〕バ(漢) メ(呉) マ(慣)

〔訓〕うま・ま

[意味]

家畜の名。うま。「馬車・犬馬・駄馬・愛馬・駿馬しゅんめ・絵馬えま・馬耳東風・意馬心猿」

▷「うま」「ま」は古い字音から。

[解字]

解字

〔馬部0画/10画/教育/3947・474F〕

〔音〕バ(漢) メ(呉) マ(慣)

〔訓〕うま・ま

[意味]

家畜の名。うま。「馬車・犬馬・駄馬・愛馬・駿馬しゅんめ・絵馬えま・馬耳東風・意馬心猿」

▷「うま」「ま」は古い字音から。

[解字]

解字 象形。うまを描いた形。

[下ツキ

愛馬・鞍馬・意馬心猿・絵馬・海馬・河馬・汗血馬・悍馬・汗馬・駻馬・騎馬・弓馬・牛馬・曲馬・軍馬・競馬・桂馬・下馬・犬馬・車馬・戎馬・出馬・駿馬・乗馬・人馬・神馬・征馬・千軍万馬・走馬灯・駄馬・竹馬・調馬・天馬・伝馬・駑馬・頓馬・南船北馬・白馬・輓馬・牝馬・兵馬・奔馬・名馬・木馬・落馬・騾馬・竜馬・驢馬

[難読]

馬酔木あせび・あしび・馬鈴薯じゃがいも・馬尾(毛)す・ばす・馬歯莧すべりひゆ・馬喰ばくろう・馬銜はみ・馬尾藻ほんだわら・馬刀貝まてがい・馬蛤貝まてがい・馬手めて・馬陸やすで・馬穴バケツ・馬太マタイ・馬来マライ・マレー・馬克マルク

象形。うまを描いた形。

[下ツキ

愛馬・鞍馬・意馬心猿・絵馬・海馬・河馬・汗血馬・悍馬・汗馬・駻馬・騎馬・弓馬・牛馬・曲馬・軍馬・競馬・桂馬・下馬・犬馬・車馬・戎馬・出馬・駿馬・乗馬・人馬・神馬・征馬・千軍万馬・走馬灯・駄馬・竹馬・調馬・天馬・伝馬・駑馬・頓馬・南船北馬・白馬・輓馬・牝馬・兵馬・奔馬・名馬・木馬・落馬・騾馬・竜馬・驢馬

[難読]

馬酔木あせび・あしび・馬鈴薯じゃがいも・馬尾(毛)す・ばす・馬歯莧すべりひゆ・馬喰ばくろう・馬銜はみ・馬尾藻ほんだわら・馬刀貝まてがい・馬蛤貝まてがい・馬手めて・馬陸やすで・馬穴バケツ・馬太マタイ・馬来マライ・マレー・馬克マルク

筆順

筆順

〔馬部0画/10画/教育/3947・474F〕

〔音〕バ(漢) メ(呉) マ(慣)

〔訓〕うま・ま

[意味]

家畜の名。うま。「馬車・犬馬・駄馬・愛馬・駿馬しゅんめ・絵馬えま・馬耳東風・意馬心猿」

▷「うま」「ま」は古い字音から。

[解字]

解字

〔馬部0画/10画/教育/3947・474F〕

〔音〕バ(漢) メ(呉) マ(慣)

〔訓〕うま・ま

[意味]

家畜の名。うま。「馬車・犬馬・駄馬・愛馬・駿馬しゅんめ・絵馬えま・馬耳東風・意馬心猿」

▷「うま」「ま」は古い字音から。

[解字]

解字 象形。うまを描いた形。

[下ツキ

愛馬・鞍馬・意馬心猿・絵馬・海馬・河馬・汗血馬・悍馬・汗馬・駻馬・騎馬・弓馬・牛馬・曲馬・軍馬・競馬・桂馬・下馬・犬馬・車馬・戎馬・出馬・駿馬・乗馬・人馬・神馬・征馬・千軍万馬・走馬灯・駄馬・竹馬・調馬・天馬・伝馬・駑馬・頓馬・南船北馬・白馬・輓馬・牝馬・兵馬・奔馬・名馬・木馬・落馬・騾馬・竜馬・驢馬

[難読]

馬酔木あせび・あしび・馬鈴薯じゃがいも・馬尾(毛)す・ばす・馬歯莧すべりひゆ・馬喰ばくろう・馬銜はみ・馬尾藻ほんだわら・馬刀貝まてがい・馬蛤貝まてがい・馬手めて・馬陸やすで・馬穴バケツ・馬太マタイ・馬来マライ・マレー・馬克マルク

象形。うまを描いた形。

[下ツキ

愛馬・鞍馬・意馬心猿・絵馬・海馬・河馬・汗血馬・悍馬・汗馬・駻馬・騎馬・弓馬・牛馬・曲馬・軍馬・競馬・桂馬・下馬・犬馬・車馬・戎馬・出馬・駿馬・乗馬・人馬・神馬・征馬・千軍万馬・走馬灯・駄馬・竹馬・調馬・天馬・伝馬・駑馬・頓馬・南船北馬・白馬・輓馬・牝馬・兵馬・奔馬・名馬・木馬・落馬・騾馬・竜馬・驢馬

[難読]

馬酔木あせび・あしび・馬鈴薯じゃがいも・馬尾(毛)す・ばす・馬歯莧すべりひゆ・馬喰ばくろう・馬銜はみ・馬尾藻ほんだわら・馬刀貝まてがい・馬蛤貝まてがい・馬手めて・馬陸やすで・馬穴バケツ・馬太マタイ・馬来マライ・マレー・馬克マルク

広辞苑に「馬」で始まるの検索結果 1-75。もっと読み込む