複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (49)

きょう【共】🔗⭐🔉

きょう【共】

共産主義・共産党の略。

きょう‐えい【共栄】🔗⭐🔉

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】🔗⭐🔉

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えき【共益】🔗⭐🔉

きょうえき‐けん【共益権】🔗⭐🔉

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】🔗⭐🔉

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】🔗⭐🔉

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】🔗⭐🔉

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えん【共演】🔗⭐🔉

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐がく【共学】🔗⭐🔉

きょう‐がく【共学】

(男女が)同じ学校・学級でいっしょに学ぶこと。

きょう‐かん【共感】🔗⭐🔉

きょう‐かん【共感】

(sympathyの訳語)他人の体験する感情や心的状態、あるいは人の主張などを、自分も全く同じように感じたり理解したりすること。同感。「―を覚える」「―を呼ぶ」→感情移入

きょう‐かんかく【共感覚】🔗⭐🔉

きょう‐かんかく【共感覚】

(synesthesia)一つの刺激によって、それに対応する感覚(例えば聴覚)とそれ以外の他種の感覚(例えば視覚)とが同時に生ずる現象。例えばある音を聴いて一定の色が見える場合を色聴という。子供に生じやすいとされる。

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】‥クワン‥🔗⭐🔉

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】‥クワン‥

(Synoptic Gospels)新約聖書の最初の3福音書(マタイ・マルコ・ルカ)の総称。内容・叙述など共通点が多く、比較研究(共観)されることからの名。

○行間を読むぎょうかんをよむ

文字面に現れていない筆者の真意などをくみとる。

⇒ぎょう‐かん【行間】

きょう‐き【共起】🔗⭐🔉

きょう‐き【共起】

〔言〕(co-occurrence)二つの別の語が一つの文や句の内部で同時に用いられる現象。名詞と形容詞、動詞と副詞などの組合せについて言い、二つの語が意味的に関連性をもつことの証拠となる。

⇒きょうき‐せいげん【共起制限】

きょう‐ぎ【共議】🔗⭐🔉

きょう‐ぎ【共議】

ともに相談すること。

きょうき‐せいげん【共起制限】🔗⭐🔉

きょうき‐せいげん【共起制限】

(co-occurrence restriction)一つの文や句の内部で、ある語とともに用いられる別の語の選択に制限がある現象。動詞「書く」の目的語となる名詞は「字」「手紙」などに限定されるなど。選択制限。

⇒きょう‐き【共起】

きょう‐さい【共済】🔗⭐🔉

きょう‐さい【共済】

共同して助けあうこと。「―事業」

⇒きょうさい‐くみあい【共済組合】

⇒きょうさい‐ねんきん【共済年金】

きょう‐さい【共催】🔗⭐🔉

きょう‐さい【共催】

二人(2団体)以上が共同で一つの催しを行うこと。「新聞社と―する」

きょう‐ざい【共在】🔗⭐🔉

きょう‐ざい【共在】

二つ以上の事物または性質が同時に存在すること。

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ🔗⭐🔉

きょうさい‐くみあい【共済組合】‥アヒ

事業所の従業員などで組織し、組合員の福利増進を図るのを目的とし、組合員の疾病・負傷・死亡・退職などに際して給付をする相互扶助団体。国家公務員共済組合の類。

⇒きょう‐さい【共済】

きょうさい‐ねんきん【共済年金】🔗⭐🔉

きょうさい‐ねんきん【共済年金】

公的年金の一種。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合などの長期給付。いわゆる二階建て年金のうち、退職共済年金など二階部分を給付。

⇒きょう‐さい【共済】

きょう‐さん【共産】🔗⭐🔉

きょう‐さん【共産】

資産・生産手段などをその社会の構成員が共有すること。

⇒きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

⇒きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

⇒きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

⇒きょうさん‐とう【共産党】

⇒きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】🔗⭐🔉

きょうさん‐しゅぎ【共産主義】

(communism)

①私有財産制の否定と共有財産制の実現によって貧富の差をなくそうとする思想・運動。古くはプラトンなどにも見られるが、主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたものを指す。

②プロレタリア革命を通じて実現される、生産手段の社会的所有に立脚する社会体制。

㋐その第一段階は社会主義とも呼ばれ、生産力の発達程度があまり高くないため、社会の成員は能力に応じて労働し、労働に応じた分配を受ける。

㋑生産力が高度に発展し、各成員が能力に応じて労働し、必要に応じて分配を受ける段階。これが狭義の共産主義。

→社会主義。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】🔗⭐🔉

きょうさんしゅぎ‐インターナショナル【共産主義インターナショナル】

第三インターナショナルの別称。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】🔗⭐🔉

きょうさん‐せいねんどうめい【共産青年同盟】

日本共産党指導下の大衆的青年組織。1923年(大正12)結成。第二次大戦後は、日本青年共産同盟と改称、56年より日本民主青年同盟(民青)。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ🔗⭐🔉

きょうさん‐とう【共産党】‥タウ

マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を奉じ、共産主義の実現を終極目標とする政党。→日本共産党。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥🔗⭐🔉

きょうさんとう‐せんげん【共産党宣言】‥タウ‥

(Manifest der Kommunistischen Partei ドイツ)マルクスとエンゲルスが1847年共産主義者同盟の綱領として起草し、翌年、二月革命直前に発表した文書。階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明確にした。

⇒きょう‐さん【共産】

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】🔗⭐🔉

きょうじ‐げんごがく【共時言語学】

(linguistique synchronique フランス)ソシュールの用語。言語を時間軸に沿って歴史的発展の相のもとに研究する通時言語学に対して、ある特定の時期における言語の状態を価値体系として研究する方法。静態言語学。→記述言語学

きょうじ‐たい【共時態】🔗⭐🔉

きょうじ‐たい【共時態】

(synchronie フランス)ソシュールの用語。言語学だけでなく、一般に科学が対象とする現象を時間の流れに沿って変化するものとして見る通時態に対し、時間軸上の一点において捉えた状態を指す。

きょうじ‐てき【共時的】🔗⭐🔉

きょうじ‐てき【共時的】

(synchronique フランス)歴史的な変化を考慮に入れず、ある一時点での体系や構造に注目すること。↔通時的

きょう‐しゅう【共修】‥シウ🔗⭐🔉

きょう‐しゅう【共修】‥シウ

男女が一緒に履修すること。「家庭科の―」

ぐち【共】🔗⭐🔉

ぐち【共】

〔接尾〕

…ごと。…ぐるみ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「釜―そつと取つて来い」

とも【共】🔗⭐🔉

とも【共】

①いっしょ。同時。同一。「起居を―にした仲」「―の布」「―働き」「―倒れ」「―裏」→ともに。

②(他の名詞に添えて)

㋐全部。「二人―知らない」

㋑…を含めて、の意。「送料―千円」

ども【共】🔗⭐🔉

ども【共】

〔接尾〕

①複数化の接尾語。体言に添えて、その語の表す物事が多くある意を表す。謙譲、あるいは見下した意が加わることが多い。古事記上「荒ぶる国つ神―」。古事記中「七ゆくをとめ―」。古今和歌集恋「おこせたりける文―をとりあつめて」。「荒くれ―」

②一人称の語に付き、へりくだった気持を表す。単数にも用いる。狂言、鹿狩「身―は急ぎの者でござるによつて」。「私―では」

とも‐いと【共糸】🔗⭐🔉

とも‐いと【共糸】

布地と同色の糸。共色の糸。好色一代男2「水色のきぬ帷子かたびらに―にさいはい菱をかすかに縫はせ」

とも‐かがみ【共鏡】🔗⭐🔉

とも‐かがみ【共鏡】

①(→)「あわせかがみ」に同じ。

②二つのものを照らし合わせて見ること。後撰和歌集冬「黒髪と雪との中の憂き見れば―をもつらしとぞ思ふ」

とも‐かせぎ【共稼ぎ】🔗⭐🔉

とも‐かせぎ【共稼ぎ】

夫婦がともに働いて一家の生計を立ててゆくこと。ともばたらき。

とも‐がみ【共紙】🔗⭐🔉

とも‐がみ【共紙】

同一の色・質の紙。「本文と―の扉」

とも‐ぎんみ【共吟味】🔗⭐🔉

とも‐ぎんみ【共吟味】

仲間同士でしらべあうこと。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「面々身開きに、上下騒いで―」

とも‐すぎ【共過ぎ】🔗⭐🔉

とも‐すぎ【共過ぎ】

共稼ぎして生活すること。また、もちつもたれつ世を渡ること。大句数上「相互世は―に友千鳥」

とも‐ずり【共擦り】🔗⭐🔉

とも‐ずり【共擦り】

木の葉などが互いにすれあうこと。夫木和歌抄2「風吹けば竹の林の―に」

とも‐ども【共共】🔗⭐🔉

とも‐ども【共共】

〔副〕

いっしょ。もろとも。三蔵法師伝延久頃点「即ち供倶トモトモに来る」。「親子―お世話になります」

とも‐に【共に・倶に】🔗⭐🔉

とも‐に【共に・倶に】

①ひとつになって。いっしょに。相連れて。同じく。古事記下「吉備人と―し摘めば」。「声涙―下る」「甲乙―白である」

②同時に。「日が暮れると―街は活気を呈した」

⇒倶に天を戴かず

○倶に天を戴かずともにてんをいただかず

(「不倶戴天ふぐたいてん」の訓読)相手を殺すか相手に殺されるか、一緒にはこの世に生きていない。どうしても生かしておけない深いうらみをいう。

⇒とも‐に【共に・倶に】

とも‐ね【共音】🔗⭐🔉

とも‐ね【共音】

共に声を立てること。共に鳴く声。南総里見八犬伝36「稚児おさなごも、―立てぞ泣叫ぶ」

とも‐ぶた【共蓋】🔗⭐🔉

とも‐ぶた【共蓋】

水指・釜などで、蓋と容器とが同質のもの。また、その蓋。

むた【与・共】🔗⭐🔉

むた【与・共】

名詞・代名詞に「の」または「が」を介して付き、「と共に」の意を示す古語。万葉集2「波の―か寄りかく寄る」。万葉集15「君が―行かましものを」

[漢]共🔗⭐🔉

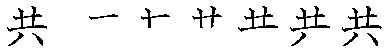

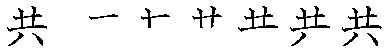

共 字形

筆順

筆順

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字 会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

筆順

筆順

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字

〔八部4画/6画/教育/2206・3626〕

〔音〕キョウ(漢)

〔訓〕とも・=ども

[意味]

①ともに。いっしょに(する)。仲間になる。「共同・共学・共通・公共」

②「共産主義」「共産党」の略。「反共・防共・容共」

▷和語で、接尾語「ども」に当てる。「身共みども」

[解字]

解字 会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

会意。上部は物を示し、下部は左右の手でそれをささげ持つ形を示す。両手をそろえて物をささげる意から、①の意を派生した。

大辞林の検索結果 (50)

きょう-えい【共栄】🔗⭐🔉

きょう-えい [0] 【共栄】

二つ以上のものが,一緒に発展し栄えること。ともに栄えること。「共存―」

きょう-えい【共営】🔗⭐🔉

きょう-えい [0] 【共営】 (名)スル

共同経営。

きょう-えき【共益】🔗⭐🔉

きょう-えき [0] 【共益】

共通の利益。

きょうえき-けん【共益権】🔗⭐🔉

きょうえき-けん [4][3] 【共益権】

団体の構成員が有する権利のうち,全構成員の共通の利益のために認められる権利。議決権・少数社員権,各種の監督権など。

⇔自益権

きょうえき-さいけん【共益債権】🔗⭐🔉

きょうえき-さいけん [5] 【共益債権】

会社更生法上,更生手続の費用や財産管理に必要な費用など,関係人の共同の利益のために支出した費用に係る請求権およびその他の特定の請求権。更生手続によらずに,更生債権・更生担保権に優先して弁済を受けられる。

きょうえき-ひ【共益費】🔗⭐🔉

きょうえき-ひ [4] 【共益費】

(1)共同住宅などで,居住者がともに利益を受けている外灯・エレベーターなど共用部分の維持・管理のために支出する費用。

(2)〔法〕 同一の債務者についてすべての債権者に共通する利益のために費やした費用。債務者の財産の保存費,強制執行の費用など。

きょう-えん【共演】🔗⭐🔉

きょう-えん [0] 【共演】 (名)スル

いっしょに出演すること。「東西の名優が―する」

きょう-がく【共学】🔗⭐🔉

きょう-がく [0] 【共学】 (名)スル

(男女が)同じ学校,同じ教室で学ぶこと。

⇔別学

「男女―」

きょう-かん【共感】🔗⭐🔉

きょう-かん [0] 【共感】 (名)スル

(1)他人の考え・行動に,全くそのとおりだと感ずること。同感。「―を覚える」「―がわく」「彼の人生観に―する」

(2)〔心〕

〔sympathy〕

他人の体験する感情を自分のもののように感じとること。

(3)〔心〕

〔empathy〕

⇒感情移入

きょう-かんかく【共感覚】🔗⭐🔉

きょう-かんかく [3] 【共感覚】

〔心〕

〔synesthesia〕

ある一つの刺激が,それ本来の感覚だけでなく,別の感覚をも同時に生じさせる現象。音を聴いて色を感じる類。

→色聴(シキチヨウ)

きょうかんかく-てき-ひゆ【共感覚的比喩】🔗⭐🔉

きょうかんかく-てき-ひゆ [9] 【共感覚的比喩】

〔synesthetic metaphor〕

ある感覚を表す語で別の感覚を表すこと。「暖かい色」は触覚の表現が視覚に用いられた例。

きょうかん-ふくいんしょ【共観福音書】🔗⭐🔉

きょうかん-ふくいんしょ キヨウクワン― 【共観福音書】

〔Synoptic Gospels〕

新約聖書の四福音書のうち,ヨハネ福音書を除くマタイ・マルコ・ルカの三福音書をいう。内容や構成が互いに類似するため対照しながら読むことができることからの称。

きょう-き【共起】🔗⭐🔉

きょう-き [1] 【共起】 (名)スル

〔言〕

〔co-occur〕

複数の言語現象が同一の発話・文・文脈などの言語的環境において生起すること。「しとしと」は「雨が降る」とは共起するが,「雪が降る」とは共起しないといえる。アメリカの言語学者ハリス(Z. S. Harris (1909- ))の用語。

きょう-さい【共済】🔗⭐🔉

きょう-さい [0] 【共済】

互いに助け合い,力を合わせて事を行うこと。助け合うこと。

きょうさい-くみあい【共済組合】🔗⭐🔉

きょうさい-くみあい ―アヒ [5] 【共済組合】

同種または同一の職業・事業に従事する者が組織し,組合員の疾病・負傷・死亡・退職などのときに給付を行う相互扶助団体。国家公務員共済組合・農業共済組合など。

きょうさい-ねんきん【共済年金】🔗⭐🔉

きょうさい-ねんきん [5] 【共済年金】

公務員や私立学校教職員などの共済組合の職員に給付される年金。

きょう-さい【共催】🔗⭐🔉

きょう-さい [0] 【共催】 (名)スル

一つの催しを二つ以上の団体が共同で主催すること。

きょう-ざい【共在】🔗⭐🔉

きょう-ざい [0] 【共在】 (名)スル

二つ以上の事物,または事物の性質が同時に存在すること。共存。

きょう-さん【共産】🔗⭐🔉

きょう-さん [0] 【共産】

財産・生産手段などを共有すること。「原始―制」

きょうさん-けん【共産圏】🔗⭐🔉

きょうさん-けん [3] 【共産圏】

社会主義諸国のグループを西欧自由主義諸国がいう呼称。社会主義陣営。

きょうさん-しゅぎ【共産主義】🔗⭐🔉

きょうさん-しゅぎ [5] 【共産主義】

〔communism〕

(1)財産の私有を否定し,すべての財産を共有することによって,平等な理想社会をつくろうという思想。ギリシャ時代のプラトンあるいはトーマス=モアのユートピアなどにもみられるが,現代では主として,マルクス・エンゲルスにより確立されたマルクス主義思想をさす。

(2)階級対立のない共同社会。広義には,プロレタリア革命によって権力を獲得した労働者階級が生産手段の社会化をなしとげて築く,社会主義と呼ばれる低い段階と,狭義には,そのもとで発展する高い生産力によって,「各人は能力に応じて働き,必要に応じて受け取る」という状態が生まれた高い段階の社会をさす。

(3)共産主義社会の実現をめざす思想と運動。

→科学的社会主義

きょうさん-しゅぎ-インターナショナル【共産主義―】🔗⭐🔉

きょうさん-しゅぎ-インターナショナル 【共産主義―】

⇒第三(ダイサン)インターナショナル

きょうさん-とう【共産党】🔗⭐🔉

きょうさん-とう ―タウ [0] 【共産党】

共産主義社会を実現することを目標とする政党。マルクス・エンゲルス・レーニンらの学説を理論的基礎とする。

→日本共産党

きょうさん-とう-せんげん【共産党宣言】🔗⭐🔉

きょうさん-とう-せんげん ―タウ― 【共産党宣言】

共産主義者同盟の国際的綱領として,1848年に発表された文書。マルクス・エンゲルスにより起草。科学的社会主義の原理が簡潔かつ理論的に書かれており,「万国のプロレタリアートよ団結せよ」という有名な言葉で結ばれている。

きょうさん-とうろうどうしゃとう-じょうほうきょく【共産党労働者党情報局】🔗⭐🔉

きょうさん-とうろうどうしゃとう-じょうほうきょく ―タウラウドウシヤタウジヤウホウキヨク 【共産党労働者党情報局】

⇒コミンフォルム

ごと【共】🔗⭐🔉

ごと 【共】 (接尾)

名詞に付いて,そのものもいっしょにの意を表す。ぐるみ。「財布―落とす」「りんごを皮―食べる」

どち【共】🔗⭐🔉

どち 【共】

(1)夫婦・親族・友人など,互いに親しい間柄の人たち。同士。仲間。「千代の―とぞ思ふべらなる/土左」

(2)名詞の下に付いて接尾語的に用い,互いに同類のもの,同じ仲間であることを表す。「女―は,もの恐ろしかりぬべかりつる夜のさまなれば/源氏(野分)」

とも【共】🔗⭐🔉

とも [0][1] 【共】

(1)主となるものと同一あるいは同類のものであること。「スーツと―のベルト」

(2)名詞の上に付いて,(ア)主となるものと同一である,または同類であるなどの意を表す。「―糸」「―襟」「―切れ」「―柄(ツカ)」「鮎(アユ)の―和(ア)え」(イ)一緒に…する,互いに…し合う,などの意を表す。「―稼ぎ」「―食い」「―住み」「―倒れ」「―寝」

(3)複数のものを表す名詞の下に付いて,それらが全部同じ状態であることを表す。「五人―合格」「二人―猫好き」

(4)従となるものを表す名詞の下に付いて,それが主となる部分に含まれていることを表す。「荷造り料―千円」「通用期間は発売日―七日」

→ともに(共)

ども【共】🔗⭐🔉

ども 【共】 (接尾)

(1)名詞に付いて,そのものが二つ以上であることを表す。「者―進め」「犬―」「こまごましたこと―」

〔人を表す場合,現代語では「たち」にくらべて敬意が低く,目下の者や見下した意味合いに用いられる。「野郎―」「若造―」〕

(2)一人称の代名詞に付いて,謙譲の意を添える。「わたくし―の責任です」「てまえ―の店では扱っておりません」

(3)人を表す名詞に付いて,相手への呼び掛けに用いる。「嫗―,いざたまへ/大和 156」

とも-えり【共襟】🔗⭐🔉

とも-えり [0] 【共襟】

和服で,着物の布地と同じ布を襟の上にかけること。また,その襟。かけ襟。

とも-かがみ【共鏡】🔗⭐🔉

とも-かがみ [3] 【共鏡】

(1)「合わせ鏡」に同じ。

(2)二つのものを対照して見ること。「黒髪と雪とのなかの憂き見れば―をもつらしとぞ思ふ/後撰(冬)」

とも-かせぎ【共稼ぎ】🔗⭐🔉

とも-かせぎ [0][3] 【共稼ぎ】 (名)スル

(1)一家の者や仲間などが,それぞれ働いてかせぐこと。「三人―にして短き煙を立てば/浮世草子・風流曲三味線」

(2)特に,夫婦が二人とも働いて,収入を得ること。ともばたらき。「―の夫婦」

とも-ぎんみ【共吟味】🔗⭐🔉

とも-ぎんみ 【共吟味】

仲間どうしで互いに調べ合うこと。「上下騒いで―/浄瑠璃・雪女」

とも-ども【共共】🔗⭐🔉

とも-ども [2][0] 【共共】 (副)

一緒に同じ行為をするさま。そろって。ともに。「親子―音楽家として知られる」

とも-に【共に・倶に】🔗⭐🔉

とも-に [0][1] 【共に・倶に】

■一■ (副)

(1)一緒に。また,同時に。「―学んだ旧友」

(2)どちらも。「母子―元気です」「声涙(セイルイ)―下(クダ)る」

■二■ (連語)

⇒とともに

ともに= する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

―― する

一緒にそのことをする。共同にする。分かちあう。「生活を―

する

一緒にそのことをする。共同にする。分かちあう。「生活を― する」「生死を―

する」「生死を― した仲」

した仲」

する

一緒にそのことをする。共同にする。分かちあう。「生活を―

する

一緒にそのことをする。共同にする。分かちあう。「生活を― する」「生死を―

する」「生死を― した仲」

した仲」

ともに=天を戴(イタダ)かず🔗⭐🔉

――天を戴(イタダ)かず

〔礼記(曲礼上)〕

相手を殺すか自分が殺されるか,いずれにせよともにこの世には生きていない。あだを報いる決意を述べる語。不倶戴天(フグタイテン)。

むた【与・共】🔗⭐🔉

むた 【与・共】

名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて,「…とともに」「…のままに」の意を表す。「君が―行かましものを/万葉 3773」

きょうえい【共栄】(和英)🔗⭐🔉

きょうえい【共栄】

mutual prosperity.

きょうえん【共演する】(和英)🔗⭐🔉

きょうえん【共演する】

play together;co-star.共演者 a coactor.

きょうさい【共済組合】(和英)🔗⭐🔉

きょうさい【共済組合】

a cooperative society;a mutual benefit[aid]association.

きょうさい【共催で】(和英)🔗⭐🔉

きょうさい【共催で】

under the joint auspices of;jointly sponsored by.

きょうさん【共産化する】(和英)🔗⭐🔉

きょうさん【共産化する】

communize;turn red[communist](人が).‖共産圏 the Communist bloc.共産主義(者) communism (a communist).共産主義の communist(ic).共産陣営 the Communist camp.(日本)共産党 the (Japan) Communist Party;the Communist Party (of Japan).

ともかせぎ【共稼ぎする】(和英)🔗⭐🔉

ともかせぎ【共稼ぎする】

work for their living.共稼家庭 a two-income family.

ともども【共々】(和英)🔗⭐🔉

ともに【共に】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「共」で始まるの検索結果。もっと読み込む