複数辞典一括検索+![]()

![]()

以 おもう🔗⭐🔉

【以】

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用 ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。〈類義語〉→率・→将。

ル)。〈類義語〉→率・→将。

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

)。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

5画 人部 [四年]

区点=1642 16進=304A シフトJIS=88C8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もってする(もってす)/もって/おもう(おもふ)/おもえらく(おもへらく)/ゆえ(ゆゑ)/より

《名付け》 これ・さね・しげ・とも・のり・もち・ゆき・より

《意味》

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

ル・モチフ)。使用する。「殷人以柏=殷人ハ柏ヲ以フ」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{動}もってする(モッテス)。手段としてもちいる。「道之以徳=コレヲ道ビクニ徳ヲ以テス」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。手段や原因・理由を示すことば。…によって。…でもって。「不以其道得之=其ノ道ヲ以テコレヲ得ズ」〔→論語〕「以約失之者鮮矣=約ヲ以テコレヲ失フ者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{前}もって。対象を示すことば。…を。「天将以夫子為木鐸=天将ニ夫子ヲ以テ木鐸ト為サントス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{接続}もって。そしての意をあらわすことば。「三分天下有其二、以服事殷=天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チ、以テ殷ニ服事ス」〔→論語〕

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用

{動}おもう(オモフ)。おもえらく(オモヘラク)。…とおもう。「以為」「自以先王謀臣、今不用、常怏怏=自ラ以ヘラク先王ノ謀臣ナリト、今ハ用 ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

ラレズ、常ニ怏怏タリ」〔→説苑〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。〈類義語〉→率・→将。

ル)。〈類義語〉→率・→将。

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

)。理由や原因。「必有以也=必ズ以有ルナリ」〔→詩経〕

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

{前}より。範囲・方向などの起点をあらわすことば。それより。「以上」「以前」

《解字》

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。「手または人+音符耜シ(すき)の略体」で、手で道具を用いて仕事をするの意を示す。何かを用いて工作をやるの意を含む、…を、…で、…でもってなどの意を示す前置詞となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

念 おもう🔗⭐🔉

【念】

8画 心部 [四年]

区点=3916 16進=4730 シフトJIS=944F

《常用音訓》ネン

《音読み》 ネン(ネム)

8画 心部 [四年]

区点=3916 16進=4730 シフトJIS=944F

《常用音訓》ネン

《音読み》 ネン(ネム) /デン(デム)

/デン(デム) 〈ni

〈ni n〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/よむ

《名付け》 むね

《意味》

n〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/よむ

《名付け》 むね

《意味》

ネンズ{動}おもう(オモフ)。心中深くかみしめる。いつまでも心中に含んで考える。「思念」「牽念ケンネン(気にかけて心配する)」「伯夷叔斉不念旧悪=伯夷叔斉ハ、旧悪ヲ念ハズ」〔→論語〕

ネンズ{動}おもう(オモフ)。心中深くかみしめる。いつまでも心中に含んで考える。「思念」「牽念ケンネン(気にかけて心配する)」「伯夷叔斉不念旧悪=伯夷叔斉ハ、旧悪ヲ念ハズ」〔→論語〕

{名}心中におもいつめた気持ちや考え。「心念」「三載一意其念不衰=三載一意、ソノ念衰ヘズ」〔陳鴻〕

{名}心中におもいつめた気持ちや考え。「心念」「三載一意其念不衰=三載一意、ソノ念衰ヘズ」〔陳鴻〕

ネンズ{動}よむ。口を大きく動かさずに低い声を出してよむ。〈同義語〉→唸ネン。「念経(読経)」「念仏」

ネンズ{動}よむ。口を大きく動かさずに低い声を出してよむ。〈同義語〉→唸ネン。「念経(読経)」「念仏」

{数}二十。▽ニジフがつづまって、最後のpがmとなった。〈類義語〉→廿。「念九日(二十九日)」

〔国〕注意。「入念(ていねいに注意を注ぐ)」

《解字》

会意兼形声。今は「ふさぐしるし+―印」から成り、中に入れて含むことをあらわす会意文字。念は「心+音符今」で、心中深く含んで考えること。また、吟ギン(口を動かさず含み声でうなる)とも近く、経をよむように、口を大きく開かず、うなるように含み声でよむこと。→今

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{数}二十。▽ニジフがつづまって、最後のpがmとなった。〈類義語〉→廿。「念九日(二十九日)」

〔国〕注意。「入念(ていねいに注意を注ぐ)」

《解字》

会意兼形声。今は「ふさぐしるし+―印」から成り、中に入れて含むことをあらわす会意文字。念は「心+音符今」で、心中深く含んで考えること。また、吟ギン(口を動かさず含み声でうなる)とも近く、経をよむように、口を大きく開かず、うなるように含み声でよむこと。→今

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 心部 [四年]

区点=3916 16進=4730 シフトJIS=944F

《常用音訓》ネン

《音読み》 ネン(ネム)

8画 心部 [四年]

区点=3916 16進=4730 シフトJIS=944F

《常用音訓》ネン

《音読み》 ネン(ネム) /デン(デム)

/デン(デム) 〈ni

〈ni n〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/よむ

《名付け》 むね

《意味》

n〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/よむ

《名付け》 むね

《意味》

ネンズ{動}おもう(オモフ)。心中深くかみしめる。いつまでも心中に含んで考える。「思念」「牽念ケンネン(気にかけて心配する)」「伯夷叔斉不念旧悪=伯夷叔斉ハ、旧悪ヲ念ハズ」〔→論語〕

ネンズ{動}おもう(オモフ)。心中深くかみしめる。いつまでも心中に含んで考える。「思念」「牽念ケンネン(気にかけて心配する)」「伯夷叔斉不念旧悪=伯夷叔斉ハ、旧悪ヲ念ハズ」〔→論語〕

{名}心中におもいつめた気持ちや考え。「心念」「三載一意其念不衰=三載一意、ソノ念衰ヘズ」〔陳鴻〕

{名}心中におもいつめた気持ちや考え。「心念」「三載一意其念不衰=三載一意、ソノ念衰ヘズ」〔陳鴻〕

ネンズ{動}よむ。口を大きく動かさずに低い声を出してよむ。〈同義語〉→唸ネン。「念経(読経)」「念仏」

ネンズ{動}よむ。口を大きく動かさずに低い声を出してよむ。〈同義語〉→唸ネン。「念経(読経)」「念仏」

{数}二十。▽ニジフがつづまって、最後のpがmとなった。〈類義語〉→廿。「念九日(二十九日)」

〔国〕注意。「入念(ていねいに注意を注ぐ)」

《解字》

会意兼形声。今は「ふさぐしるし+―印」から成り、中に入れて含むことをあらわす会意文字。念は「心+音符今」で、心中深く含んで考えること。また、吟ギン(口を動かさず含み声でうなる)とも近く、経をよむように、口を大きく開かず、うなるように含み声でよむこと。→今

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{数}二十。▽ニジフがつづまって、最後のpがmとなった。〈類義語〉→廿。「念九日(二十九日)」

〔国〕注意。「入念(ていねいに注意を注ぐ)」

《解字》

会意兼形声。今は「ふさぐしるし+―印」から成り、中に入れて含むことをあらわす会意文字。念は「心+音符今」で、心中深く含んで考えること。また、吟ギン(口を動かさず含み声でうなる)とも近く、経をよむように、口を大きく開かず、うなるように含み声でよむこと。→今

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

思 おもう🔗⭐🔉

【思】

9画 心部 [二年]

区点=2755 16進=3B57 シフトJIS=8E76

《常用音訓》シ/おも…う

《音読み》 シ

9画 心部 [二年]

区点=2755 16進=3B57 シフトJIS=8E76

《常用音訓》シ/おも…う

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《名付け》 おもい・こと

《意味》

〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《名付け》 おもい・こと

《意味》

{動}おもう(オモフ)。こまごまと考える。また、なつかしんでおもう。細かく心をくだく。〈類義語〉→慮。「思慮」「思親=親ヲ思フ」「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

{動}おもう(オモフ)。こまごまと考える。また、なつかしんでおもう。細かく心をくだく。〈類義語〉→慮。「思慮」「思親=親ヲ思フ」「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

シナリ{形}物おもいに沈んでいるさま。憂いを帯びているさま。「亡国之音哀以思=亡国ノ音ハ哀ニシテモッテ思ナリ」〔→詩経〕

シナリ{形}物おもいに沈んでいるさま。憂いを帯びているさま。「亡国之音哀以思=亡国ノ音ハ哀ニシテモッテ思ナリ」〔→詩経〕

{名}おもい(オモヒ)。心でいろいろおもいめぐらすこと。▽去声に読む。「属思=思ヒヲ属ク」「焦思=思ヒヲ焦ガス」「独上江楼思渺然=独リ江楼ニ上レバ思ヒ渺然タリ」

{名}おもい(オモヒ)。心でいろいろおもいめぐらすこと。▽去声に読む。「属思=思ヒヲ属ク」「焦思=思ヒヲ焦ガス」「独上江楼思渺然=独リ江楼ニ上レバ思ヒ渺然タリ」

「相思ソウシ」は、男女が恋愛すること。「相思病(恋わずらい)」

「相思ソウシ」は、男女が恋愛すること。「相思病(恋わずらい)」

{助}語調を整えることば。句末にあるときは読まない。▽「詩経」に用いられている。「不可泳思=泳グベカラズ」〔→詩経〕

{助}語調を整えることば。句末にあるときは読まない。▽「詩経」に用いられている。「不可泳思=泳グベカラズ」〔→詩経〕

「于思ウサイ」とは、あごひげのたれたさま。▽腮サイ(あご)に当てた用法。

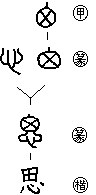

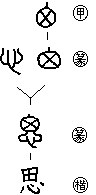

《解字》

「于思ウサイ」とは、あごひげのたれたさま。▽腮サイ(あご)に当てた用法。

《解字》

会意。上部の田は、幼児の頭に泉門のある姿。俗にいうおどりのこと。あたまを表す。思はそれと心(心臓)を合わせた字で、おもうという働きが頭脳と心臓を中心として行われることを示す。小さいすきまを通して、ひくひくとこまかく動く意を含む。

《単語家族》

鰓シ・サイ(ひくひくする魚のえら)と同系。

《類義》

念は、心中深くおもうこと。想は、ある対象に向かって心でおもうこと。憶は、さまざまにおもいをはせること。懐は、心の中におもいをいだくこと。慮は、次から次へと心をくばること。虞グは、あらかじめ心をくばること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。上部の田は、幼児の頭に泉門のある姿。俗にいうおどりのこと。あたまを表す。思はそれと心(心臓)を合わせた字で、おもうという働きが頭脳と心臓を中心として行われることを示す。小さいすきまを通して、ひくひくとこまかく動く意を含む。

《単語家族》

鰓シ・サイ(ひくひくする魚のえら)と同系。

《類義》

念は、心中深くおもうこと。想は、ある対象に向かって心でおもうこと。憶は、さまざまにおもいをはせること。懐は、心の中におもいをいだくこと。慮は、次から次へと心をくばること。虞グは、あらかじめ心をくばること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 心部 [二年]

区点=2755 16進=3B57 シフトJIS=8E76

《常用音訓》シ/おも…う

《音読み》 シ

9画 心部 [二年]

区点=2755 16進=3B57 シフトJIS=8E76

《常用音訓》シ/おも…う

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《名付け》 おもい・こと

《意味》

〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《名付け》 おもい・こと

《意味》

{動}おもう(オモフ)。こまごまと考える。また、なつかしんでおもう。細かく心をくだく。〈類義語〉→慮。「思慮」「思親=親ヲ思フ」「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

{動}おもう(オモフ)。こまごまと考える。また、なつかしんでおもう。細かく心をくだく。〈類義語〉→慮。「思慮」「思親=親ヲ思フ」「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

シナリ{形}物おもいに沈んでいるさま。憂いを帯びているさま。「亡国之音哀以思=亡国ノ音ハ哀ニシテモッテ思ナリ」〔→詩経〕

シナリ{形}物おもいに沈んでいるさま。憂いを帯びているさま。「亡国之音哀以思=亡国ノ音ハ哀ニシテモッテ思ナリ」〔→詩経〕

{名}おもい(オモヒ)。心でいろいろおもいめぐらすこと。▽去声に読む。「属思=思ヒヲ属ク」「焦思=思ヒヲ焦ガス」「独上江楼思渺然=独リ江楼ニ上レバ思ヒ渺然タリ」

{名}おもい(オモヒ)。心でいろいろおもいめぐらすこと。▽去声に読む。「属思=思ヒヲ属ク」「焦思=思ヒヲ焦ガス」「独上江楼思渺然=独リ江楼ニ上レバ思ヒ渺然タリ」

「相思ソウシ」は、男女が恋愛すること。「相思病(恋わずらい)」

「相思ソウシ」は、男女が恋愛すること。「相思病(恋わずらい)」

{助}語調を整えることば。句末にあるときは読まない。▽「詩経」に用いられている。「不可泳思=泳グベカラズ」〔→詩経〕

{助}語調を整えることば。句末にあるときは読まない。▽「詩経」に用いられている。「不可泳思=泳グベカラズ」〔→詩経〕

「于思ウサイ」とは、あごひげのたれたさま。▽腮サイ(あご)に当てた用法。

《解字》

「于思ウサイ」とは、あごひげのたれたさま。▽腮サイ(あご)に当てた用法。

《解字》

会意。上部の田は、幼児の頭に泉門のある姿。俗にいうおどりのこと。あたまを表す。思はそれと心(心臓)を合わせた字で、おもうという働きが頭脳と心臓を中心として行われることを示す。小さいすきまを通して、ひくひくとこまかく動く意を含む。

《単語家族》

鰓シ・サイ(ひくひくする魚のえら)と同系。

《類義》

念は、心中深くおもうこと。想は、ある対象に向かって心でおもうこと。憶は、さまざまにおもいをはせること。懐は、心の中におもいをいだくこと。慮は、次から次へと心をくばること。虞グは、あらかじめ心をくばること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。上部の田は、幼児の頭に泉門のある姿。俗にいうおどりのこと。あたまを表す。思はそれと心(心臓)を合わせた字で、おもうという働きが頭脳と心臓を中心として行われることを示す。小さいすきまを通して、ひくひくとこまかく動く意を含む。

《単語家族》

鰓シ・サイ(ひくひくする魚のえら)と同系。

《類義》

念は、心中深くおもうこと。想は、ある対象に向かって心でおもうこと。憶は、さまざまにおもいをはせること。懐は、心の中におもいをいだくこと。慮は、次から次へと心をくばること。虞グは、あらかじめ心をくばること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

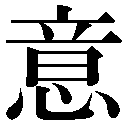

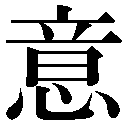

意 おもう🔗⭐🔉

【意】

13画 心部 [三年]

区点=1653 16進=3055 シフトJIS=88D3

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

13画 心部 [三年]

区点=1653 16進=3055 シフトJIS=88D3

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 こころ/おもい(おもひ)/おもう(おもふ)

《名付け》 お・おき・おさ・のり・むね・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 こころ/おもい(おもひ)/おもう(おもふ)

《名付け》 お・おき・おさ・のり・むね・もと・よし

《意味》

{名}こころ。おもい(オモヒ)。心中でおもいめぐらした考え。心中のおもい。おもわく。気持ち。「留意(気をつける)」「得意=意ヲ得」「其意常在沛公也=ソノ意、常ニ沛公ニ在ルナリ」〔→史記〕「明朝有意抱琴来=明朝意アラバ、琴ヲ抱イテ来タレ」〔→李白〕

{名}こころ。おもい(オモヒ)。心中でおもいめぐらした考え。心中のおもい。おもわく。気持ち。「留意(気をつける)」「得意=意ヲ得」「其意常在沛公也=ソノ意、常ニ沛公ニ在ルナリ」〔→史記〕「明朝有意抱琴来=明朝意アラバ、琴ヲ抱イテ来タレ」〔→李白〕

{名}わけ。意味。「文意」「略知其意=略ボソノ意ヲ知ル」〔→史記〕

{名}わけ。意味。「文意」「略知其意=略ボソノ意ヲ知ル」〔→史記〕

イス{動}おもう(オモフ)。心の中でおもいめぐらす。かってな憶測をする。〈類義語〉→憶。「毋意=意スルナシ」〔→論語〕

イス{動}おもう(オモフ)。心の中でおもいめぐらす。かってな憶測をする。〈類義語〉→憶。「毋意=意スルナシ」〔→論語〕

「不意オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて、おもいもよらなかった、の意をあらわすことば。▽訓読では、あとを「せんとは」と受ける。「不自意能先入関破秦=ミヅカラ意ハザリキ、ヨク先ニ関ニ入リテ秦ヲ破ラントハ」〔→史記〕

《解字》

「不意オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて、おもいもよらなかった、の意をあらわすことば。▽訓読では、あとを「せんとは」と受ける。「不自意能先入関破秦=ミヅカラ意ハザリキ、ヨク先ニ関ニ入リテ秦ヲ破ラントハ」〔→史記〕

《解字》

会意。音とは、口の中に物を含むさま。意は「音(含む)+心」で、心中に考えめぐらし、おもいを胸中に含んで外に出さないことを示す。→音

《単語家族》

憶オク(おもいを心中に含んで胸が詰まる)

会意。音とは、口の中に物を含むさま。意は「音(含む)+心」で、心中に考えめぐらし、おもいを胸中に含んで外に出さないことを示す。→音

《単語家族》

憶オク(おもいを心中に含んで胸が詰まる) 抑ヨク(中におさえ含む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

抑ヨク(中におさえ含む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 心部 [三年]

区点=1653 16進=3055 シフトJIS=88D3

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

13画 心部 [三年]

区点=1653 16進=3055 シフトJIS=88D3

《常用音訓》イ

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 こころ/おもい(おもひ)/おもう(おもふ)

《名付け》 お・おき・おさ・のり・むね・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 こころ/おもい(おもひ)/おもう(おもふ)

《名付け》 お・おき・おさ・のり・むね・もと・よし

《意味》

{名}こころ。おもい(オモヒ)。心中でおもいめぐらした考え。心中のおもい。おもわく。気持ち。「留意(気をつける)」「得意=意ヲ得」「其意常在沛公也=ソノ意、常ニ沛公ニ在ルナリ」〔→史記〕「明朝有意抱琴来=明朝意アラバ、琴ヲ抱イテ来タレ」〔→李白〕

{名}こころ。おもい(オモヒ)。心中でおもいめぐらした考え。心中のおもい。おもわく。気持ち。「留意(気をつける)」「得意=意ヲ得」「其意常在沛公也=ソノ意、常ニ沛公ニ在ルナリ」〔→史記〕「明朝有意抱琴来=明朝意アラバ、琴ヲ抱イテ来タレ」〔→李白〕

{名}わけ。意味。「文意」「略知其意=略ボソノ意ヲ知ル」〔→史記〕

{名}わけ。意味。「文意」「略知其意=略ボソノ意ヲ知ル」〔→史記〕

イス{動}おもう(オモフ)。心の中でおもいめぐらす。かってな憶測をする。〈類義語〉→憶。「毋意=意スルナシ」〔→論語〕

イス{動}おもう(オモフ)。心の中でおもいめぐらす。かってな憶測をする。〈類義語〉→憶。「毋意=意スルナシ」〔→論語〕

「不意オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて、おもいもよらなかった、の意をあらわすことば。▽訓読では、あとを「せんとは」と受ける。「不自意能先入関破秦=ミヅカラ意ハザリキ、ヨク先ニ関ニ入リテ秦ヲ破ラントハ」〔→史記〕

《解字》

「不意オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて、おもいもよらなかった、の意をあらわすことば。▽訓読では、あとを「せんとは」と受ける。「不自意能先入関破秦=ミヅカラ意ハザリキ、ヨク先ニ関ニ入リテ秦ヲ破ラントハ」〔→史記〕

《解字》

会意。音とは、口の中に物を含むさま。意は「音(含む)+心」で、心中に考えめぐらし、おもいを胸中に含んで外に出さないことを示す。→音

《単語家族》

憶オク(おもいを心中に含んで胸が詰まる)

会意。音とは、口の中に物を含むさま。意は「音(含む)+心」で、心中に考えめぐらし、おもいを胸中に含んで外に出さないことを示す。→音

《単語家族》

憶オク(おもいを心中に含んで胸が詰まる) 抑ヨク(中におさえ含む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

抑ヨク(中におさえ含む)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

想 おもう🔗⭐🔉

【想】

13画 心部 [三年]

区点=3359 16進=415B シフトJIS=917A

《常用音訓》ソ/ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

13画 心部 [三年]

区点=3359 16進=415B シフトJIS=917A

《常用音訓》ソ/ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ソ

/ソ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《意味》

{動}おもう(オモフ)。ある対象を心において求め考える。いろいろのイメージを考える。「想思」「想夫=夫ヲ想フ」「仮想」▽文頭につけて、「考えてみると」の意をあらわすこともある。「想当然耳=想フニマサニ然ルベキノミ」

{動}おもう(オモフ)。ある対象を心において求め考える。いろいろのイメージを考える。「想思」「想夫=夫ヲ想フ」「仮想」▽文頭につけて、「考えてみると」の意をあらわすこともある。「想当然耳=想フニマサニ然ルベキノミ」

「不想オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて「予想もしなかった」の意をあらわすことば。

「不想オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて「予想もしなかった」の意をあらわすことば。

{名}おもい(オモヒ)。考え。イメージ。「構想」

《解字》

会意兼形声。相は「木+目」からなり、向こうにある木を対象として見ることを示す。ある対象に向かって対する意を含む。想は「心+音符相」で、ある対象に向かって心で考えること。→相

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おもい(オモヒ)。考え。イメージ。「構想」

《解字》

会意兼形声。相は「木+目」からなり、向こうにある木を対象として見ることを示す。ある対象に向かって対する意を含む。想は「心+音符相」で、ある対象に向かって心で考えること。→相

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 心部 [三年]

区点=3359 16進=415B シフトJIS=917A

《常用音訓》ソ/ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

13画 心部 [三年]

区点=3359 16進=415B シフトJIS=917A

《常用音訓》ソ/ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ソ

/ソ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おもい(おもひ)

《意味》

{動}おもう(オモフ)。ある対象を心において求め考える。いろいろのイメージを考える。「想思」「想夫=夫ヲ想フ」「仮想」▽文頭につけて、「考えてみると」の意をあらわすこともある。「想当然耳=想フニマサニ然ルベキノミ」

{動}おもう(オモフ)。ある対象を心において求め考える。いろいろのイメージを考える。「想思」「想夫=夫ヲ想フ」「仮想」▽文頭につけて、「考えてみると」の意をあらわすこともある。「想当然耳=想フニマサニ然ルベキノミ」

「不想オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて「予想もしなかった」の意をあらわすことば。

「不想オモワザリキ」とは、「不料ハカラザリキ」と同じで、文頭につけて「予想もしなかった」の意をあらわすことば。

{名}おもい(オモヒ)。考え。イメージ。「構想」

《解字》

会意兼形声。相は「木+目」からなり、向こうにある木を対象として見ることを示す。ある対象に向かって対する意を含む。想は「心+音符相」で、ある対象に向かって心で考えること。→相

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おもい(オモヒ)。考え。イメージ。「構想」

《解字》

会意兼形声。相は「木+目」からなり、向こうにある木を対象として見ることを示す。ある対象に向かって対する意を含む。想は「心+音符相」で、ある対象に向かって心で考えること。→相

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

惟 おもう🔗⭐🔉

【惟】

11画

11画  部 [人名漢字]

区点=1652 16進=3054 シフトJIS=88D2

《音読み》 イ

部 [人名漢字]

区点=1652 16進=3054 シフトJIS=88D2

《音読み》 イ /ユイ

/ユイ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/これ/ただ

《名付け》 あり・これ・ただ・たもつ・のぶ・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/これ/ただ

《名付け》 あり・これ・ただ・たもつ・のぶ・よし

《意味》

{動}おもう(オモフ)。心をもっぱらある点に注ぐ。よく考えてみる。「思惟シイ・シユイ」「伏惟=伏シテ惟フニ」

{動}おもう(オモフ)。心をもっぱらある点に注ぐ。よく考えてみる。「思惟シイ・シユイ」「伏惟=伏シテ惟フニ」

{指}これ。これとさし示すことば。▽語調を転じて、強調をあらわすことば。〈同義語〉→維。〈類義語〉→是・→此。「其命惟新=ソノ命、コレ新タナリ」〔→孟子〕

{指}これ。これとさし示すことば。▽語調を転じて、強調をあらわすことば。〈同義語〉→維。〈類義語〉→是・→此。「其命惟新=ソノ命、コレ新タナリ」〔→孟子〕

{副}ただ。ただそれだけ。▽漢文では「ただ…のみ」「ただ…のままならん」のように訓読する。〈同義語〉→唯。「惟士為能=タダ士ノミヨクストナス」〔→孟子〕「惟意所適=タダ意ノ適スル所ノママナラン」〔→司馬光〕

《解字》

形声。「心+音符隹スイ」。隹(とり)は音符であり、意味には関係がない。▽惟・維はもと近い物をさし示す指示詞であり、「ただこれだけ」の意から、強く限定することばとなった。また、ある点に限って心を注ぐ意の動詞ともなった。「これ」の意なら「隹」「維」と書き、「ただ」の意なら「唯」と書き、「おもう」の意なら「惟」と書くのが正則。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}ただ。ただそれだけ。▽漢文では「ただ…のみ」「ただ…のままならん」のように訓読する。〈同義語〉→唯。「惟士為能=タダ士ノミヨクストナス」〔→孟子〕「惟意所適=タダ意ノ適スル所ノママナラン」〔→司馬光〕

《解字》

形声。「心+音符隹スイ」。隹(とり)は音符であり、意味には関係がない。▽惟・維はもと近い物をさし示す指示詞であり、「ただこれだけ」の意から、強く限定することばとなった。また、ある点に限って心を注ぐ意の動詞ともなった。「これ」の意なら「隹」「維」と書き、「ただ」の意なら「唯」と書き、「おもう」の意なら「惟」と書くのが正則。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画

11画  部 [人名漢字]

区点=1652 16進=3054 シフトJIS=88D2

《音読み》 イ

部 [人名漢字]

区点=1652 16進=3054 シフトJIS=88D2

《音読み》 イ /ユイ

/ユイ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/これ/ただ

《名付け》 あり・これ・ただ・たもつ・のぶ・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/これ/ただ

《名付け》 あり・これ・ただ・たもつ・のぶ・よし

《意味》

{動}おもう(オモフ)。心をもっぱらある点に注ぐ。よく考えてみる。「思惟シイ・シユイ」「伏惟=伏シテ惟フニ」

{動}おもう(オモフ)。心をもっぱらある点に注ぐ。よく考えてみる。「思惟シイ・シユイ」「伏惟=伏シテ惟フニ」

{指}これ。これとさし示すことば。▽語調を転じて、強調をあらわすことば。〈同義語〉→維。〈類義語〉→是・→此。「其命惟新=ソノ命、コレ新タナリ」〔→孟子〕

{指}これ。これとさし示すことば。▽語調を転じて、強調をあらわすことば。〈同義語〉→維。〈類義語〉→是・→此。「其命惟新=ソノ命、コレ新タナリ」〔→孟子〕

{副}ただ。ただそれだけ。▽漢文では「ただ…のみ」「ただ…のままならん」のように訓読する。〈同義語〉→唯。「惟士為能=タダ士ノミヨクストナス」〔→孟子〕「惟意所適=タダ意ノ適スル所ノママナラン」〔→司馬光〕

《解字》

形声。「心+音符隹スイ」。隹(とり)は音符であり、意味には関係がない。▽惟・維はもと近い物をさし示す指示詞であり、「ただこれだけ」の意から、強く限定することばとなった。また、ある点に限って心を注ぐ意の動詞ともなった。「これ」の意なら「隹」「維」と書き、「ただ」の意なら「唯」と書き、「おもう」の意なら「惟」と書くのが正則。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}ただ。ただそれだけ。▽漢文では「ただ…のみ」「ただ…のままならん」のように訓読する。〈同義語〉→唯。「惟士為能=タダ士ノミヨクストナス」〔→孟子〕「惟意所適=タダ意ノ適スル所ノママナラン」〔→司馬光〕

《解字》

形声。「心+音符隹スイ」。隹(とり)は音符であり、意味には関係がない。▽惟・維はもと近い物をさし示す指示詞であり、「ただこれだけ」の意から、強く限定することばとなった。また、ある点に限って心を注ぐ意の動詞ともなった。「これ」の意なら「隹」「維」と書き、「ただ」の意なら「唯」と書き、「おもう」の意なら「惟」と書くのが正則。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

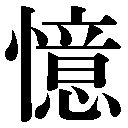

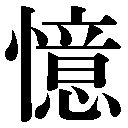

憶 おもう🔗⭐🔉

【憶】

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=1817 16進=3231 シフトJIS=89AF

《常用音訓》オク

《音読み》 オク

部 [常用漢字]

区点=1817 16進=3231 シフトJIS=89AF

《常用音訓》オク

《音読み》 オク /ヨク

/ヨク 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おぼえる(おぼゆ)

《名付け》 ぞう

《意味》

〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おぼえる(おぼゆ)

《名付け》 ぞう

《意味》

{動}おもう(オモフ)。口には出さず、あれこれとおもいをはせる。また、さまざまなことを考える。「追憶」「憶昔=憶フ昔」「帰心日夜憶咸陽=帰心、日夜咸陽ヲ憶フ」〔→賈島〕

{動}おもう(オモフ)。口には出さず、あれこれとおもいをはせる。また、さまざまなことを考える。「追憶」「憶昔=憶フ昔」「帰心日夜憶咸陽=帰心、日夜咸陽ヲ憶フ」〔→賈島〕

{動}おぼえる(オボユ)。心の中にとめておく。忘れない。「記憶」

《解字》

会意兼形声。意は「音(口をふさぐ)+心」の会意文字で、口には出さず心で思うこと。憶は「心+音符意」で、口に出さず胸が詰まるほど、さまざまにおもいをはせること。

《単語家族》

意(おもう)

{動}おぼえる(オボユ)。心の中にとめておく。忘れない。「記憶」

《解字》

会意兼形声。意は「音(口をふさぐ)+心」の会意文字で、口には出さず心で思うこと。憶は「心+音符意」で、口に出さず胸が詰まるほど、さまざまにおもいをはせること。

《単語家族》

意(おもう) 臆オク(胸の中でおもい巡らす)と同系。

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

臆オク(胸の中でおもい巡らす)と同系。

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=1817 16進=3231 シフトJIS=89AF

《常用音訓》オク

《音読み》 オク

部 [常用漢字]

区点=1817 16進=3231 シフトJIS=89AF

《常用音訓》オク

《音読み》 オク /ヨク

/ヨク 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おぼえる(おぼゆ)

《名付け》 ぞう

《意味》

〉

《訓読み》 おもう(おもふ)/おぼえる(おぼゆ)

《名付け》 ぞう

《意味》

{動}おもう(オモフ)。口には出さず、あれこれとおもいをはせる。また、さまざまなことを考える。「追憶」「憶昔=憶フ昔」「帰心日夜憶咸陽=帰心、日夜咸陽ヲ憶フ」〔→賈島〕

{動}おもう(オモフ)。口には出さず、あれこれとおもいをはせる。また、さまざまなことを考える。「追憶」「憶昔=憶フ昔」「帰心日夜憶咸陽=帰心、日夜咸陽ヲ憶フ」〔→賈島〕

{動}おぼえる(オボユ)。心の中にとめておく。忘れない。「記憶」

《解字》

会意兼形声。意は「音(口をふさぐ)+心」の会意文字で、口には出さず心で思うこと。憶は「心+音符意」で、口に出さず胸が詰まるほど、さまざまにおもいをはせること。

《単語家族》

意(おもう)

{動}おぼえる(オボユ)。心の中にとめておく。忘れない。「記憶」

《解字》

会意兼形声。意は「音(口をふさぐ)+心」の会意文字で、口には出さず心で思うこと。憶は「心+音符意」で、口に出さず胸が詰まるほど、さまざまにおもいをはせること。

《単語家族》

意(おもう) 臆オク(胸の中でおもい巡らす)と同系。

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

臆オク(胸の中でおもい巡らす)と同系。

《類義》

→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

懐 おもう🔗⭐🔉

【懐】

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

19画

19画  部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ)

部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む)

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む) 囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

19画

19画  部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ)

部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む)

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む) 囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

謂 おもう🔗⭐🔉

【謂】

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ(

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく)

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく) 蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ(

16画 言部

区点=1666 16進=3062 シフトJIS=88E0

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

i〉

《訓読み》 いう(いふ)/おもう(おもふ)/いい(いひ)/いわれ(いはれ)

《意味》

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある人に向かって話しかける。「謂孔子曰=孔子ニ謂ヒテ曰ク」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。あることをめぐって話す。あることについて批評していう。「子、謂南容=子、南容ヲ謂フ」〔→論語〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ある事物に、そう名づける。「謂其台曰霊台=ソノ台ヲ謂ヒテ霊台ト曰フ」〔→孟子〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{動}おもう(オモフ)。そう思う。こう考える。▽文頭につけば、「おもへらく」と訓読する。「謂為俑者不仁=謂ヘラク俑ヲ為ル者ハ不仁ナリト」〔→礼記〕

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いい(イヒ)。呼び名。「称謂ショウイ」

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

{名}いわれ(イハレ)。理由。わけ。「甚亡謂也=甚ダ謂亡シ」〔→漢書〕

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく)

「所謂イワユル」とは、世の人に呼ばれるところの、の意。「所謂大臣者以道事君=所謂大臣ナル者ハ道ヲ以テ君ニ事フ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+音符胃」で、何かをめぐって、ものをいうこと。

《単語家族》

囲イ(めぐってとりまく) 蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

蝟イ(まるくめぐってとりまく)などと同系。

《類義》

→言

《熟語》

→下付・中付語

漢字源に「おもう」で完全一致するの検索結果 1-9。