複数辞典一括検索+![]()

![]()

事 こと🔗⭐🔉

【事】

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ /ズ

/ズ /シ

/シ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

8画 亅部 [三年]

区点=2786 16進=3B76 シフトJIS=8E96

【亊】異体字異体字

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ

7画 亅部

区点=4815 16進=502F シフトJIS=98AD

《常用音訓》ジ/ズ/こと

《音読み》 ジ /ズ

/ズ /シ

/シ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

〉

《訓読み》 こと/こととする(こととす)/つかえる(つかふ)

《名付け》 こと・つとむ・わざ

《意味》

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。用事。仕事。事がら。「大事小事」「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子其ノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{名}こと。出来事。「事件」「四方無事=四方ニ事無シ」

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}こととする(コトトス)。問題として扱い、処理する。「吏及賓客見参不事事=吏及ビ賓客参ノ事ヲ事トセザルヲ見ル」〔→史記〕

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

{動}つかえる(ツカフ)。そばにたって雑用をする。用命に応ずる。〈類義語〉→仕。「事之以犬馬=コレニ事フルニ犬馬ヲ以テス」〔→孟子〕

《解字》

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「計算に用いる竹のくじ+手」で、役人が竹棒を筒ツツの中にたてるさまを示す。のち人のつかさどる所定の仕事や役目の意に転じた。また、仕シ(そばにたってつかえる)に当てる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

古都 コト🔗⭐🔉

【古都】

コト =故都。 古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。 昔、首都であった所。

昔、首都であった所。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。 昔、首都であった所。

昔、首都であった所。

殊 こと🔗⭐🔉

【殊】

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ /ズ/ジュ

/ズ/ジュ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ

10画 歹部 [常用漢字]

区点=2876 16進=3C6C シフトJIS=8EEA

《常用音訓》シュ/こと

《音読み》 シュ /ズ/ジュ

/ズ/ジュ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 こと/たつ/ことなる/ことにする(ことにす)/ことに

《名付け》 こと・よし

《意味》

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{動}たつ。株を切るように胴切りにする。また、胴や首を横に切断して殺す。〈類義語〉→断・→誅チュウ。「殊死」

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{形・動}ことなる。ことにする(コトニス)。普通とまったく違う。「殊異」「特殊」「天下同帰而殊塗=天下帰ヲ同ジウシテ塗ヲ殊ニス」〔→易経〕

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{副}ことに。普通とまったく違って。とりわけ。「有殊弗知慎者=殊ニ慎ミヲ知ラザルモノ有リ」〔→呂覧〕

《解字》

会意兼形声。朱は、木を―印で切断するさまを示す指事文字で、切り株のこと。殊は「歹(死ぬ)+音符朱」で、株を切るように切断して殺すこと。特別の極刑であることから、特殊の意となった。

《単語家族》

誅チュウ(胴切りにして殺す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

琴 こと🔗⭐🔉

【琴】

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム)

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム)

12画 玉部 [常用漢字]

区点=2255 16進=3657 シフトJIS=8BD5

《常用音訓》キン/こと

《音読み》 キン(キム) /ゴン(ゴム)

/ゴン(ゴム) 〈q

〈q n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 こと

《名付け》 こと

《意味》

{名}こと。弦楽器の一つ。古くは五弦だったというが、東周のころから七弦。柱ジは用いず、左手で、弦をおさえて音を調節し、右手でつめをはめずにひく。のち、胡琴コキン・月琴など、「こと」の総称となった。また、転じて、西洋楽器のこともいうようになった。「提琴(バイオリン)」「風琴(オルガン)」

〔国〕こと。もと、箏ソウ・琴キン・和琴ワゴン・須磨琴スマゴトなどの弦楽器の総称であったが、現代では、十三弦の筑紫琴ツクシゴトをいう。

《解字》

会意兼形声。「ことの形+音符今(ふくむ、中にこもる)」。胴を密封して、中に音がこもることから命名した。

《類義》

瑟シツは、十五弦・二十三弦など、びっしりと弦が並んだ大形のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

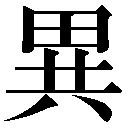

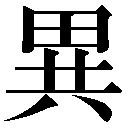

異 こと🔗⭐🔉

【異】

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ)

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ) 翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

11画 田部 [六年]

区点=1659 16進=305B シフトJIS=88D9

《常用音訓》イ/こと

《音読み》 イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

〉

《訓読み》 こと/ことなる/あやしい(あやし)/ことにする(ことにす)/あやしむ

《名付け》 こと・より

《意味》

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

イナリ{形}ことなる。もう一つ別の。また、同じではないさま。〈対語〉→同。「異類」「異端(正統でない他の説や信仰)」「無異=異ナルコト無シ」「是何異於刺人而殺之、曰非我也兵也=コレナンゾ人ヲ刺シテコレヲ殺シ、我ニアラザルナリ兵ナリト曰フニ異ナランヤ」〔→孟子〕

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

{形}自分とは違ったさま。よその。また、その時とは違ったさま。〈類義語〉→他。「異邦」「異日」

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

イナリ{形}ことなる。あやしい(アヤシ)。普通とは違って奇妙なさま。変なさま。〈対語〉→常・→正。〈類義語〉→殊。「異様」「卓異(とりわけ目だつさま)」「恩旨殊異=恩旨コトニ異ナル」〔→枕中記〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{名}普通とは違った奇妙な事がら。〈対語〉→常・→正。「変異」「災異」「天変地異」「吾以子為異之問=吾子ヲモッテ異ヲコレ問フト為ス」〔→論語〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

{動}ことにする(コトニス)。別々になる。また、わかれている。〈対語〉→同。「首足異処=首足処ヲ異ニス」「同出而異名=同ジク出デテ名ヲ異ニス」〔→老子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

イトス{動}あやしむ。不思議だと思う。「驚異」「王無異於百姓之以王為愛也=王、百姓ノ王ヲモッテ愛メリト為スヲ異シムコトナカレ」〔→孟子〕

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「分異ブンイ」とは、兄弟が別居すること。

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

「異途イト」とは、正式のコースを正途というのに対して、特殊なコースのこと。

《解字》

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ)

会意。「大きなざる、または頭+両手を出したからだ」で、一本の手のほか、もう一本の別の手をそえて物を持つさま。同一ではなく、別にもう一つとの意。

《単語家族》

翼(一枚のほかもう一枚あるつばさ) 翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翌(当日のほかの別の日)と同系。代(別の、かわりの)とも縁が近い。

《類義》

→怪・→差

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

箏 こと🔗⭐🔉

糊塗 コト🔗⭐🔉

【糊塗】

コト  ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。

ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。 〔俗〕でたらめ。

〔俗〕でたらめ。

ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。

ごまかして物事をあいまいにする。▽糊粉を塗りつけて隠すことから。〈類義語〉鶻突コツトツ。 〔俗〕でたらめ。

〔俗〕でたらめ。

縡 こと🔗⭐🔉

【縡】

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

16画 糸部

区点=6950 16進=6552 シフトJIS=E371

《音読み》 サイ

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。糸を織ったり布を縫ったりする仕事。女性のつとめ。

〔国〕こと。「縡切れる」とは、息が絶えること。

《解字》

会意兼形声。「糸+音符宰サイ(きる、きりもりする仕事)」。

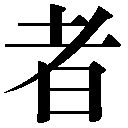

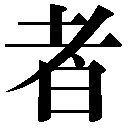

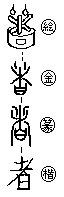

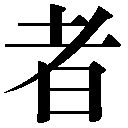

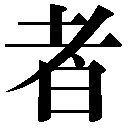

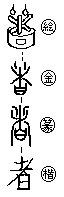

者 こと🔗⭐🔉

【者】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

言 こと🔗⭐🔉

【言】

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔)

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン

7画 言部 [二年]

区点=2432 16進=3840 シフトJIS=8CBE

《常用音訓》ゲン/ゴン/い…う/こと

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン 〈y

〈y n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 いう(いふ)/こと/ことば/われ/ここに/げん

《名付け》 あき・あや・こと・とき・とし・とも・のぶ・のり・ゆき

《意味》

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{動}いう(イフ)。ことばをはっきりと発音していう。ものをいう。〈対語〉→黙(だまる)。〈類義語〉→語・→曰エツ(いう)・→謂イ(いう)。「言必有中=言ヘバ必ズ中タル有リ」〔→論語〕「曰難言也=曰ク言ヒ難シ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{名}こと。ことば。口に出していうことば。また、口に出していうこと。「遺言」「言行一致」「言不顧行=言行ヒヲ顧ミズ」〔→孟子〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{単位}ことばや文字の数を数えるときのことば。「五言ゴゴン絶句」「一言以蔽之=一言モツテコレヲ蔽フ」〔→論語〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

{代・助}われ。ここに。「詩経」で用いられる自称のことば。▽我ガ(われ)に当てた用法。また、語調をととのえることば。「言刈其楚=言ニソノ楚ヲ刈ル」〔→詩経〕

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

「言言」とは、かどばっていかめしいさま。▽一説にかどがたちすぎて、今にもこわれようとするさま。

〔国〕げん。ソシュールの言語学で、言語(ラング)に対して、話し手が個人的な感情・思想を表現する実際の発話をいう。パロールに対する訳語。

《解字》

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔)

会意。「辛(きれめをつける刃物)+口」で、口をふさいでもぐもぐいうことを音オン・諳アンといい、はっきりかどめをつけて発音することを言という。

《単語家族》

彦ゲン(かどめのついた顔) 岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

岸ガン(かどだったきし)などと同系。

《類義》

謂イは、だれかに向かって、または何かを評して、一般的にものをいうこと。曰エツは、発言の内容を紹介して「…という」の意。→話

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

漢字源に「こと」で完全一致するの検索結果 1-12。

コト 古びた渡し場。「荒城臨古渡、落日満秋山=荒城古渡ニ臨ミ、落日秋山ニ満ツ」〔

コト 古びた渡し場。「荒城臨古渡、落日満秋山=荒城古渡ニ臨ミ、落日秋山ニ満ツ」〔 コワタリ〔国〕古い時代、特に室町時代以前に、外国から渡来したもの。

コワタリ〔国〕古い時代、特に室町時代以前に、外国から渡来したもの。

14画 竹部

区点=6823 16進=6437 シフトJIS=E2B5

【筝】異体字異体字

14画 竹部

区点=6823 16進=6437 シフトJIS=E2B5

【筝】異体字異体字

12画 竹部

区点=6824 16進=6438 シフトJIS=E2B6

《音読み》 ソウ(サウ)

12画 竹部

区点=6824 16進=6438 シフトJIS=E2B6

《音読み》 ソウ(サウ) ng〉

《訓読み》 こと

《意味》

ng〉

《訓読み》 こと

《意味》

{名}こと。琴柱コトジをたてて、弦をぴんと張った弦楽器。はじめ五弦であったが、のち十二弦になり、唐以後は十三弦になった。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爭(両方から引っぱりあう)」。弦を両方から引きあうように張った琴。

《熟語》

{名}こと。琴柱コトジをたてて、弦をぴんと張った弦楽器。はじめ五弦であったが、のち十二弦になり、唐以後は十三弦になった。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符爭(両方から引っぱりあう)」。弦を両方から引きあうように張った琴。

《熟語》