複数辞典一括検索+![]()

![]()

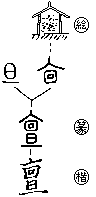

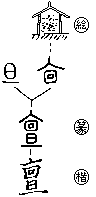

亶 ほしいままに🔗⭐🔉

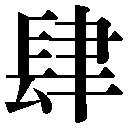

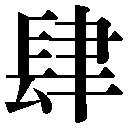

【亶】

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》  タン

タン

〈d

〈d n〉/

n〉/ セン

セン /ゼン

/ゼン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》  タン

タン

〈d

〈d n〉/

n〉/ セン

セン /ゼン

/ゼン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

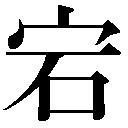

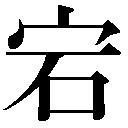

宕 ほしいまま🔗⭐🔉

【宕】

8画 宀部

区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386

《音読み》 トウ(タウ)

8画 宀部

区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま

《意味》

ng〉

《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま

《意味》

{名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。

{名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。

{形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」

{形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」

{動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」

《解字》

会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」

《解字》

会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 宀部

区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386

《音読み》 トウ(タウ)

8画 宀部

区点=3770 16進=4566 シフトJIS=9386

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま

《意味》

ng〉

《訓読み》 いわや(いはや)/ほしいまま

《意味》

{名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。

{名}いわや(イハヤ)。大きな石のほら穴。

{形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」

{形}ほしいまま。大げさに揺れるさま。また、かってに動くさま。▽蕩トウに当てた用法。「跌宕テットウ(=跌蕩。常道をはずれてかって気ままにふるまう)」「宕子トウシ(=蕩子)」

{動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」

《解字》

会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}〔俗〕結着をつけない。のびほうだいであるさま。「延宕エントウ(いつまでもひきのばす)」

《解字》

会意。「宀(やね)+石」で、岩石の岩屋のこと。また石ジャクの語尾ののびた語形と考えるならば、石を音符とみてもよい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

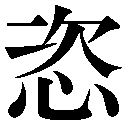

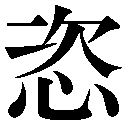

恣 ほしいまま🔗⭐🔉

【恣】

10画 心部

区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93

《音読み》 シ

10画 心部

区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93

《音読み》 シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)

《意味》

〉

《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)

《意味》

{形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」

{形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。

《単語家族》

姿(ざっと身繕いする)

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。

《単語家族》

姿(ざっと身繕いする) 茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端)

茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端) 髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 心部

区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93

《音読み》 シ

10画 心部

区点=5583 16進=5773 シフトJIS=9C93

《音読み》 シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)

《意味》

〉

《訓読み》 ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)

《意味》

{形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」

{形}ほしいまま。わがままかってである。いいかげんである。〈類義語〉→肆・→縦ショウ。「放恣ホウシ」

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。

《単語家族》

姿(ざっと身繕いする)

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。思いのままにする。かってにふるまう。〈類義語〉→肆。「斗酒十千恣歓謔=斗酒十千、歓謔ヲ恣ニス」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。次シは「欠(かがんだ人)+二(そろえる)」からなり、人が疲れかがんで、ぞんざいに身の回りをかたづけて休むさま。本式ではなく、ぞんざいな、の意を含む。恣は「心+音符次」で、ぞんざいな心構えの意。

《単語家族》

姿(ざっと身繕いする) 茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端)

茨シ(雑然としてそろわないかやぶきの端) 髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

髭シ(ぎざぎざとしたままのひげ)などと同系。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

擅 ほしいままにする🔗⭐🔉

放 ほしいままにする🔗⭐🔉

【放】

8画 攴部 [三年]

区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA

《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる

《音読み》 ホウ(ハウ)

8画 攴部 [三年]

区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA

《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)

《名付け》 おき・ゆき・ゆく

《意味》

ng〉

《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)

《名付け》 おき・ゆき・ゆく

《意味》

{動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」

{動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」

{動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」

{動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」

{動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」

{動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」

{動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕

{動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕

{動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕

{動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕

{動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」

{動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」

{動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕

{動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕

{動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」

{動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」

{動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方

《単語家族》

房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや)

{動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方

《単語家族》

房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや) 妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。

《類義》

→啓・→肆

《異字同訓》

はなす/はなれる。 →離

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。

《類義》

→啓・→肆

《異字同訓》

はなす/はなれる。 →離

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 攴部 [三年]

区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA

《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる

《音読み》 ホウ(ハウ)

8画 攴部 [三年]

区点=4292 16進=4A7C シフトJIS=95FA

《常用音訓》ホウ/はな…す/はな…つ/はな…れる

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)

《名付け》 おき・ゆき・ゆく

《意味》

ng〉

《訓読み》 はなれる/はなす/はなつ/いたる/まかす/ほしいままにする(ほしいままにす)/おく/ならべる(ならぶ)/ならう(ならふ)

《名付け》 おき・ゆき・ゆく

《意味》

{動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」

{動}はなす。はなつ。締めていたものを、解きはなす。束縛していたものをはなして自由にさせる。「解放」「放鷹ホウヨウ」

{動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」

{動}はなつ。四方に広げる。上下左右に広がる。平らにのびる。〈対語〉→縮(ちぢむ)。「放散」「放踵=踵ヲ放ツ」

{動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」

{動}はなつ。遠くへはなす。追いやる。「追放」

{動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕

{動}いたる。四方に広がって、…まで届く。「放乎四海=四海ニ放ル」〔→孟子〕

{動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕

{動}まかす。ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにさせる。思いのままにまかせる。「放任」「放縦(かって気まま)」「放蕩ホウトウ(気ままに遊び歩く)」「放於利而行=利ニ放セテ行フ」〔→論語〕

{動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」

{動}まとめてあった物を四方に散らす。持っているものを手ばなして出す。「放賑ホウシン(救済金を出す)」「放出」

{動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕

{動}〔俗〕おく。握っていた力を抜き、または、手をはなして、物をおく。下におく。「安放(おいてすえる)」「放念(安心する)」「沈吟放撥挿絃中=沈吟シツツ撥ヲ放キ、絃中ニ挿ム」〔→白居易〕

{動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」

{動}ならべる(ナラブ)。中心線の左右に張り出してならべる。▽舫に当てた用法。「放舟=舟ヲ放ブ」

{動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方

《単語家族》

房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや)

{動}ならう(ナラフ)。まねる。また、みならう。▽上声に読む。倣ホウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。方は、両側に柄の伸びたすきを描いた象形文字。放は「攴(動詞の記号)+音符方」で、両側に伸ばすこと。緊張や束縛を解いて、上下左右に自由に伸ばすこと。→方

《単語家族》

房(母屋オモヤの左右に伸びたわきべや) 妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。

《類義》

→啓・→肆

《異字同訓》

はなす/はなれる。 →離

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

妨(両手を左右に伸ばして行く手をふさぐ)と同系。

《類義》

→啓・→肆

《異字同訓》

はなす/はなれる。 →離

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

縦 ほしいまま🔗⭐🔉

【縦】

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ /ショウ

/ショウ /シュ

/シュ 〈z

〈z ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ /ショウ

/ショウ /シュ

/シュ 〈z

〈z ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

肆 ほしいまま🔗⭐🔉

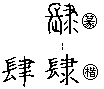

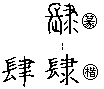

【肆】

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

{助}ゆえに(ユ

{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

13画 聿部

区点=7072 16進=6668 シフトJIS=E3E6

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

〉

《訓読み》 つらねる(つらぬ)/みせ/ほしいままにする(ほしいままにす)/ほしいまま/ながい(ながし)/ゆえに(ゆゑに)/ここに

《意味》

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。横に長く並べる。並べて見せ物にする。死体を横にねかせて見せしめにする。「肆陳シチン」「吾力猶能肆諸市朝=吾ガ力ナホヨクコレヲ市朝ニ肆ネン」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

{名}みせ。品物を横に並べてみせるみせ。「書肆シヨシ(書店)」「肆中シチュウ」「百工居肆以成其事=百工肆ヲ居ヘテモッテソノ事ヲ成ス」〔→論語〕

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

「肆祀シシ」とは、動物のいけにえを解剖して並べ、お供えにする祭礼。

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{動・形}ほしいままにする(ホシイママニス)。ほしいまま。のびほうだいにまかせる。横にながい。気ままな。くつろいだ。〈類義語〉→恣シ・→縦ショウ・→放。「放情肆志ホウジョウシシ(かってきまま)」「古之狂也肆=古ノ狂ヤ肆ナリ」〔→論語〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

シナリ{形}ながい(ナガシ)。ながくのびるさま。「其風肆好=ソノ風肆ク好シ」〔→詩経〕

{助}ゆえに(ユ

{助}ゆえに(ユ ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

ニ)。ここに。詩の句調をととのえることば。「肆不殄厥慍=肆ニソノ慍ヲ殄タズ」〔→詩経〕

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

{数}数の四。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために四の代わりに用いる。

《解字》

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もと「長(ながい)+隶(手でもつ)」。物を手にとってながく横にひろげて並べることをあらわす。のち、肆(長+聿)と誤って書く。

《類義》

縦は、たてにのびほうだいになること。放は、四方にのび広がる。恣シは、かってきままなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「ほしいまま」で始まるの検索結果 1-7。

16画

16画  部

区点=5803 16進=5A23 シフトJIS=9DA1

《音読み》 セン

部

区点=5803 16進=5A23 シフトJIS=9DA1

《音読み》 セン