複数辞典一括検索+![]()

![]()

古🔗⭐🔉

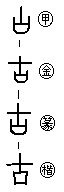

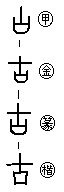

【古】

5画 口部 [二年]

区点=2437 16進=3845 シフトJIS=8CC3

《常用音訓》コ/ふる…い/ふる…す

《音読み》 コ

5画 口部 [二年]

区点=2437 16進=3845 シフトJIS=8CC3

《常用音訓》コ/ふる…い/ふる…す

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるす/ふるい(ふるし)/いにしえ(いにしへ)

《名付け》 たか・ひさ・ふる

《意味》

〉

《訓読み》 ふるす/ふるい(ふるし)/いにしえ(いにしへ)

《名付け》 たか・ひさ・ふる

《意味》

{形}ふるい(フルシ)。ひからびているさま。こちこちのさま。〈同義語〉→故。〈対語〉→新。〈類義語〉→旧。「古書」「古式」

{形}ふるい(フルシ)。ひからびているさま。こちこちのさま。〈同義語〉→故。〈対語〉→新。〈類義語〉→旧。「古書」「古式」

{形}ふるびたさま。ふるめかしいさま。〈対語〉→俗。「古雅」「高古」

{形}ふるびたさま。ふるめかしいさま。〈対語〉→俗。「古雅」「高古」

{名}いにしえ(イニシヘ)。むかし。〈対語〉→今。〈類義語〉→昔。「尚古=古ヲ尚ブ」「信而好古=信ジテ古ヲ好ム」〔→論語〕

《解字》

{名}いにしえ(イニシヘ)。むかし。〈対語〉→今。〈類義語〉→昔。「尚古=古ヲ尚ブ」「信而好古=信ジテ古ヲ好ム」〔→論語〕

《解字》

象形。口印は頭、その上は冠か髪飾りで、まつってある祖先の頭蓋骨ズガイコツを描いたもの。克(重い頭をささえる)の字の上部と同じ。ひからびてかたい昔のものを意味する。

《単語家族》

固(こちこちにかたい)

象形。口印は頭、その上は冠か髪飾りで、まつってある祖先の頭蓋骨ズガイコツを描いたもの。克(重い頭をささえる)の字の上部と同じ。ひからびてかたい昔のものを意味する。

《単語家族》

固(こちこちにかたい) 枯(ひからびた)と同系。

《類義》

新旧の旧は、朽と同系で、ふるびて曲がりくぼんだ意。昔は、日かずを重ねたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

枯(ひからびた)と同系。

《類義》

新旧の旧は、朽と同系で、ふるびて曲がりくぼんだ意。昔は、日かずを重ねたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

5画 口部 [二年]

区点=2437 16進=3845 シフトJIS=8CC3

《常用音訓》コ/ふる…い/ふる…す

《音読み》 コ

5画 口部 [二年]

区点=2437 16進=3845 シフトJIS=8CC3

《常用音訓》コ/ふる…い/ふる…す

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるす/ふるい(ふるし)/いにしえ(いにしへ)

《名付け》 たか・ひさ・ふる

《意味》

〉

《訓読み》 ふるす/ふるい(ふるし)/いにしえ(いにしへ)

《名付け》 たか・ひさ・ふる

《意味》

{形}ふるい(フルシ)。ひからびているさま。こちこちのさま。〈同義語〉→故。〈対語〉→新。〈類義語〉→旧。「古書」「古式」

{形}ふるい(フルシ)。ひからびているさま。こちこちのさま。〈同義語〉→故。〈対語〉→新。〈類義語〉→旧。「古書」「古式」

{形}ふるびたさま。ふるめかしいさま。〈対語〉→俗。「古雅」「高古」

{形}ふるびたさま。ふるめかしいさま。〈対語〉→俗。「古雅」「高古」

{名}いにしえ(イニシヘ)。むかし。〈対語〉→今。〈類義語〉→昔。「尚古=古ヲ尚ブ」「信而好古=信ジテ古ヲ好ム」〔→論語〕

《解字》

{名}いにしえ(イニシヘ)。むかし。〈対語〉→今。〈類義語〉→昔。「尚古=古ヲ尚ブ」「信而好古=信ジテ古ヲ好ム」〔→論語〕

《解字》

象形。口印は頭、その上は冠か髪飾りで、まつってある祖先の頭蓋骨ズガイコツを描いたもの。克(重い頭をささえる)の字の上部と同じ。ひからびてかたい昔のものを意味する。

《単語家族》

固(こちこちにかたい)

象形。口印は頭、その上は冠か髪飾りで、まつってある祖先の頭蓋骨ズガイコツを描いたもの。克(重い頭をささえる)の字の上部と同じ。ひからびてかたい昔のものを意味する。

《単語家族》

固(こちこちにかたい) 枯(ひからびた)と同系。

《類義》

新旧の旧は、朽と同系で、ふるびて曲がりくぼんだ意。昔は、日かずを重ねたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

枯(ひからびた)と同系。

《類義》

新旧の旧は、朽と同系で、ふるびて曲がりくぼんだ意。昔は、日かずを重ねたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

古人之糟魄 コジンノソウハク🔗⭐🔉

【古人之糟魄】

コジンノソウハク〈故事〉古人のかす。昔の聖賢が書いた書物のこと。▽道の本質はことばで伝えることのできるものではなく、自分で体得するほか方法のないものであるから、書物などは、かすだという話に基づく。〔→荘子〕

古人風 コジンノフウ🔗⭐🔉

【古人風】

コジンノフウ 昔の人の質素純朴な風格。

古今 コキン🔗⭐🔉

【古今】

ココン・コキン

ココン・コキン  昔と今。

昔と今。 昔から今まで。

昔から今まで。 コキン〔国〕「古今和歌集」の略。

コキン〔国〕「古今和歌集」の略。

ココン・コキン

ココン・コキン  昔と今。

昔と今。 昔から今まで。

昔から今まで。 コキン〔国〕「古今和歌集」の略。

コキン〔国〕「古今和歌集」の略。

古今無双 ココンムソウ🔗⭐🔉

【古今無双】

ココンムソウ 昔から今まで匹敵するものがないほどすぐれていること。『古今無比ココンムヒ』

古文 コブン🔗⭐🔉

【古文】

コブン  古い時代の文字・文章。

古い時代の文字・文章。 漢字の六体の一つ。漢代の隷書体を今文というのに対し、秦シン代以前に用いられた書体。また、その文字。

漢字の六体の一つ。漢代の隷書体を今文というのに対し、秦シン代以前に用いられた書体。また、その文字。 古文で書かれた経書。

古文で書かれた経書。 先秦センシン・漢代の文体。また、それを模範として六朝の四六文を排して韓愈カンユ・柳宗元リュウソウゲンらが唱えた文体。▽駢文ベンブンを時文というのに対する。

先秦センシン・漢代の文体。また、それを模範として六朝の四六文を排して韓愈カンユ・柳宗元リュウソウゲンらが唱えた文体。▽駢文ベンブンを時文というのに対する。

古い時代の文字・文章。

古い時代の文字・文章。 漢字の六体の一つ。漢代の隷書体を今文というのに対し、秦シン代以前に用いられた書体。また、その文字。

漢字の六体の一つ。漢代の隷書体を今文というのに対し、秦シン代以前に用いられた書体。また、その文字。 古文で書かれた経書。

古文で書かれた経書。 先秦センシン・漢代の文体。また、それを模範として六朝の四六文を排して韓愈カンユ・柳宗元リュウソウゲンらが唱えた文体。▽駢文ベンブンを時文というのに対する。

先秦センシン・漢代の文体。また、それを模範として六朝の四六文を排して韓愈カンユ・柳宗元リュウソウゲンらが唱えた文体。▽駢文ベンブンを時文というのに対する。

古文学 コブンガク🔗⭐🔉

【古文学】

コブンガク 今文学に対して、古文で書かれた経書を研究する学問。古学。前漢末におこり、その経書には「春秋左氏伝」「周礼」「毛詩」「古文尚書」などがある。

古文復興 コブンフッコウ🔗⭐🔉

【古文復興】

コブンフッコウ 文学上の運動の一つ。魏ギ・晋シン以来、韻文における修辞を主とした四六体を散文にまで応用した四六駢儷文ベンレイブンが盛んになり、技巧を主として内容を伴わなくなったので、その害を除くために、漢代の、伝達を主とした簡潔で力強い表現の古文を盛んにしようとした運動。隋ズイ・唐初のころよりおこり、韓愈カンユ・柳宗元リュウソウゲンによって運動が盛んになり、宋ソウの欧陽脩オウヨウシュウに受けつがれた。

古丘 コキュウ🔗⭐🔉

【古丘】

コキュウ =古邱。古い墓。『古冢コチョウ・古塋コエイ・古墳コフン』

古式 コシキ🔗⭐🔉

【古式】

コシキ =故式。昔の、また、昔どおりの方式。昔からのしきたり。

古色蒼然 コショクソウゼン🔗⭐🔉

【古色蒼然】

コショクソウゼン 古びて見えるさま。▽「蒼然」は古びて色あせたさま。〔→五雑俎〕

古老 コロウ🔗⭐🔉

【古老】

コロウ  古くさい。時代おくれ。

古くさい。時代おくれ。 =故老。物知りの老人。

=故老。物知りの老人。

古くさい。時代おくれ。

古くさい。時代おくれ。 =故老。物知りの老人。

=故老。物知りの老人。

古希 コキ🔗⭐🔉

【古希{稀}】

コキ〈故事〉七十歳のこと。▽杜甫の詩「曲江」の「人生七十古来稀=人生七十古来稀ナリ」に基づく。

古来 コライ🔗⭐🔉

【古来】

コライ 昔から。

古往今来 コオウコンライ🔗⭐🔉

【古往今来】

コオウコンライ 昔から今まで。

古学 コガク🔗⭐🔉

【古学】

コガク  古代の学問。

古代の学問。 科挙(官吏登用試験)で、制芸(八股文ハッコブン)以外の、経解・史論・詩賦などのこと。

科挙(官吏登用試験)で、制芸(八股文ハッコブン)以外の、経解・史論・詩賦などのこと。 「古文学」の略称。

「古文学」の略称。 〔国〕江戸時代、儒学の一派が唱えた学問。宋ソウ学に反対し、漢・唐の古い解釈にのっとって、孔孟の学問の本来の姿を伝えようとした。山鹿素行ヤマガソコウ・伊藤仁斎イトウジンサイ・荻生徂徠オギュウソライの三派がある。

〔国〕江戸時代、儒学の一派が唱えた学問。宋ソウ学に反対し、漢・唐の古い解釈にのっとって、孔孟の学問の本来の姿を伝えようとした。山鹿素行ヤマガソコウ・伊藤仁斎イトウジンサイ・荻生徂徠オギュウソライの三派がある。 〔国〕江戸時代、和学の一派が唱えた学問。日本の古典を研究し、日本の精神を究明しようとするもの。国学。

〔国〕江戸時代、和学の一派が唱えた学問。日本の古典を研究し、日本の精神を究明しようとするもの。国学。

古代の学問。

古代の学問。 科挙(官吏登用試験)で、制芸(八股文ハッコブン)以外の、経解・史論・詩賦などのこと。

科挙(官吏登用試験)で、制芸(八股文ハッコブン)以外の、経解・史論・詩賦などのこと。 「古文学」の略称。

「古文学」の略称。 〔国〕江戸時代、儒学の一派が唱えた学問。宋ソウ学に反対し、漢・唐の古い解釈にのっとって、孔孟の学問の本来の姿を伝えようとした。山鹿素行ヤマガソコウ・伊藤仁斎イトウジンサイ・荻生徂徠オギュウソライの三派がある。

〔国〕江戸時代、儒学の一派が唱えた学問。宋ソウ学に反対し、漢・唐の古い解釈にのっとって、孔孟の学問の本来の姿を伝えようとした。山鹿素行ヤマガソコウ・伊藤仁斎イトウジンサイ・荻生徂徠オギュウソライの三派がある。 〔国〕江戸時代、和学の一派が唱えた学問。日本の古典を研究し、日本の精神を究明しようとするもの。国学。

〔国〕江戸時代、和学の一派が唱えた学問。日本の古典を研究し、日本の精神を究明しようとするもの。国学。

古参 コサン🔗⭐🔉

【古参】

コサン〔国〕古くからそのグループに加わっている者。〈対語〉新参。

古者 イニシエハ🔗⭐🔉

古拙 コセツ🔗⭐🔉

【古拙】

コセツ 技巧は幼稚でも、古風で素朴な趣があること。

古寺 コジ🔗⭐🔉

【古刹】

コセツ・コサツ 古い時代にたてられ、今でも残っている寺。『古寺コジ』▽「刹」は、寺。

古注 コチュウ🔗⭐🔉

【古注】

コチュウ  漢代・唐代に、経書につけられた注釈。▽宋ソウ以後の注釈を新注というのに対する。

漢代・唐代に、経書につけられた注釈。▽宋ソウ以後の注釈を新注というのに対する。 =古註。〔国〕近代以前の国文学の注釈。

=古註。〔国〕近代以前の国文学の注釈。

漢代・唐代に、経書につけられた注釈。▽宋ソウ以後の注釈を新注というのに対する。

漢代・唐代に、経書につけられた注釈。▽宋ソウ以後の注釈を新注というのに対する。 =古註。〔国〕近代以前の国文学の注釈。

=古註。〔国〕近代以前の国文学の注釈。

古典 コテン🔗⭐🔉

【古典】

コテン  古代の書物。

古代の書物。 昔の文物制度。

昔の文物制度。 古い時代に作られ、長い時代を経過して伝えられ、今も価値の変わらない作品。特に、文芸作品をいう。▽英語classicの訳語。日本で与えた訳語だが、中国でも使う。

古い時代に作られ、長い時代を経過して伝えられ、今も価値の変わらない作品。特に、文芸作品をいう。▽英語classicの訳語。日本で与えた訳語だが、中国でも使う。

古代の書物。

古代の書物。 昔の文物制度。

昔の文物制度。 古い時代に作られ、長い時代を経過して伝えられ、今も価値の変わらない作品。特に、文芸作品をいう。▽英語classicの訳語。日本で与えた訳語だが、中国でも使う。

古い時代に作られ、長い時代を経過して伝えられ、今も価値の変わらない作品。特に、文芸作品をいう。▽英語classicの訳語。日本で与えた訳語だが、中国でも使う。

古俗 コゾク🔗⭐🔉

【古俗】

コゾク =故俗。昔からのならわし。

古風 コフウ🔗⭐🔉

【古風】

コフウ  昔ふうの趣。古代的な風格。

昔ふうの趣。古代的な風格。 〔国〕昔ふうであること。古くさい。

〔国〕昔ふうであること。古くさい。 「古詩

「古詩 」と同じ。

」と同じ。

昔ふうの趣。古代的な風格。

昔ふうの趣。古代的な風格。 〔国〕昔ふうであること。古くさい。

〔国〕昔ふうであること。古くさい。 「古詩

「古詩 」と同じ。

」と同じ。

古称 コショウ🔗⭐🔉

【古称】

コショウ 古い呼び名。

古流 コリュウ🔗⭐🔉

【古流】

コリュウ  昔の流儀。

昔の流儀。 〔国〕茶道の流派の一つ。千利休センノリキュウの定めた方法をそのまま守っている流派。

〔国〕茶道の流派の一つ。千利休センノリキュウの定めた方法をそのまま守っている流派。 〔国〕生花の流派の一つ。

〔国〕生花の流派の一つ。

昔の流儀。

昔の流儀。 〔国〕茶道の流派の一つ。千利休センノリキュウの定めた方法をそのまま守っている流派。

〔国〕茶道の流派の一つ。千利休センノリキュウの定めた方法をそのまま守っている流派。 〔国〕生花の流派の一つ。

〔国〕生花の流派の一つ。

古逸 コイツ🔗⭐🔉

【古逸】

コイツ 古い時代に散逸してしまったもの。『古佚コイツ』

古趾 コシ🔗⭐🔉

【古趾】

コシ =故趾。昔、建物などのあった跡。

古淡 コタン🔗⭐🔉

【古淡】

コタン 古風であっさりとした趣のあるさま。

古都 コト🔗⭐🔉

【古都】

コト =故都。 古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。 昔、首都であった所。

昔、首都であった所。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。

古い都。昔の都市のこと。〈類義語〉旧都。 昔、首都であった所。

昔、首都であった所。

古陵 コリョウ🔗⭐🔉

【古陵】

コリョウ 古い陵。天子を埋葬した、古い墓所のこと。

古義 コギ🔗⭐🔉

【古義】

コギ  昔の正しい道理。『古誼コギ』

昔の正しい道理。『古誼コギ』 そのものが古代において持っていた、元来の意義。

そのものが古代において持っていた、元来の意義。

昔の正しい道理。『古誼コギ』

昔の正しい道理。『古誼コギ』 そのものが古代において持っていた、元来の意義。

そのものが古代において持っていた、元来の意義。

古詩 コシ🔗⭐🔉

【古詩】

コシ  古い時代につくられた詩。▽特に、作者不明の詩をさすばあいがある。

古い時代につくられた詩。▽特に、作者不明の詩をさすばあいがある。 漢詩の形式の一つ。韻をふむが、平仄ヒョウソクや句数に制限がない。近体詩に対していう。『古体詩コタイシ・古風コフウ』

漢詩の形式の一つ。韻をふむが、平仄ヒョウソクや句数に制限がない。近体詩に対していう。『古体詩コタイシ・古風コフウ』

古い時代につくられた詩。▽特に、作者不明の詩をさすばあいがある。

古い時代につくられた詩。▽特に、作者不明の詩をさすばあいがある。 漢詩の形式の一つ。韻をふむが、平仄ヒョウソクや句数に制限がない。近体詩に対していう。『古体詩コタイシ・古風コフウ』

漢詩の形式の一つ。韻をふむが、平仄ヒョウソクや句数に制限がない。近体詩に対していう。『古体詩コタイシ・古風コフウ』

古詩十九首 コシジュウキュウシュ🔗⭐🔉

【古詩十九首】

コシジュウキュウシュ「文選」第二十九巻、雑詩の中に作者不明としてあげられている十九首の五言古詩のこと。漢代から三国時代にかけてつくられた作品。

古辞 コジ🔗⭐🔉

【古辞】

コジ  昔のことば。

昔のことば。 昔の詩のこと。▽「文選」の巻二十七・楽府の部に、作者不詳のもの四首が古辞として載っている。

昔の詩のこと。▽「文選」の巻二十七・楽府の部に、作者不詳のもの四首が古辞として載っている。

昔のことば。

昔のことば。 昔の詩のこと。▽「文選」の巻二十七・楽府の部に、作者不詳のもの四首が古辞として載っている。

昔の詩のこと。▽「文選」の巻二十七・楽府の部に、作者不詳のもの四首が古辞として載っている。

古跡 コセキ🔗⭐🔉

【古跡{蹟}】

コセキ =古迹・故跡。昔、歴史的に有名な建物や出来事のあった場所。遺跡。

古戦場 コセンジョウ🔗⭐🔉

【古戦場】

コセンジョウ 昔、戦争の行われた所。古い戦跡。

古董 コトウ🔗⭐🔉

【古董】

コトウ 古い美術品。骨董。▽「古」は当て字。

古貌 コボウ🔗⭐🔉

【古貌】

コボウ 昔の人のような、飾りけなく趣のある姿。古人のおもかげ。

古調 コチョウ🔗⭐🔉

【古調】

コチョウ 古風な調子。昔の調子。

古墳 コフン🔗⭐🔉

【古墳】

コフン  「古丘」と同じ。

「古丘」と同じ。 〔国〕三世紀末から、七世紀にかけてつくられた小高い丘状の、権力者の墓。

〔国〕三世紀末から、七世紀にかけてつくられた小高い丘状の、権力者の墓。

「古丘」と同じ。

「古丘」と同じ。 〔国〕三世紀末から、七世紀にかけてつくられた小高い丘状の、権力者の墓。

〔国〕三世紀末から、七世紀にかけてつくられた小高い丘状の、権力者の墓。

古諺 コゲン🔗⭐🔉

【古諺】

コゲン  昔の言いつたえのことば。

昔の言いつたえのことば。 古いことわざ。

古いことわざ。

昔の言いつたえのことば。

昔の言いつたえのことば。 古いことわざ。

古いことわざ。

古隷 コレイ🔗⭐🔉

【古隷】

コレイ 漢代の隷書。▽唐以後のものを「今隷キンレイ」というのに対する。

古詩源 コシゲン🔗⭐🔉

【古詩源】

コシゲン〈書物〉一四巻。清シンの沈徳潜シントクセン(1673〜1769)の編。1719年成立。秦シン代以前から隋ズイまでの詩、七〇〇余首を選び集めたもの。編者は、唐の詩を近体詩、唐以前の詩を古詩と称していたので、『古詩源』と名づけられた。隋代までの有名な詩は、『詩経シキョウ』『楚辞ソジ』を除いて、すべて収録されており、そのうえ、民歌や謡諺ヨウゲン(謡も諺も韻文の一)の類も古書から拾い出して収めてあるので、唐以前の詩歌を研究する者にとって、非常に便利な書である。

古詩賞析 コシショウセキ🔗⭐🔉

【古詩賞析】

コシショウセキ〈書物〉二二巻。清シンの張玉穀チョウギョクコクの編。1772年成立。上古から隋ズイ代にいたるまでの詩・楽府ガフ・謡諺ヨウゲン(謡も諺も韻文の一)を集めて時代順にならべ、詳しい評釈を加えたもの。解釈にこじつけが多いが、詩の大意をつかむのには便利な書で、日本では大いに読まれた。

古事記 コジキ🔗⭐🔉

【古事記】

コジキ〔日〕〈書物〉三巻。現存する日本最古の神話伝説文学集・歴史書。712年に成立。本書の序文によると、天武天皇の命令で稗田阿礼ヒエダノアレの暗誦した神代から推古天皇までの皇室の歴史(帝紀)および民間に伝わる伝説(旧辞)を、元明天皇の命令で太安万侶オオノヤスマロが撰録センロクしたという。帝紀と旧辞を後世に伝えるとともに、天皇の権威を位置づけようとする政治的目的をもって編集された。本書の八年後に成立する『日本書紀』も、国土創成以来の日本の歴史を扱っているが、その歴史書としての性格が強いのに対して、『古事記』は神話や伝説に重点が置かれ、文学的性格が強い。特に、そこに読みこまれている百余首の歌謡は、次にうまれる『万葉集』の基盤となり、本書をいっそう文学性豊かなものにしている。文章は、純粋漢文(序文)と準漢文(本文)を併用している。

古文真宝 コブンシンポウ🔗⭐🔉

【古文真宝】

コブンシンポウ〈書物〉前集一〇巻、後集一〇巻。元ゲンの黄堅コウケンの編。成立年代不詳。一四世紀の半ばすぎには出版されていた。戦国時代から南宋ナンソウにいたる有名な詩や文章の選集。もともと塾の教科書として編まれたものであるが、屈原クツゲンの「漁父ギョホの辞」、曹植ソウショクの「七歩の詩」、諸葛亮ショカツリョウの「出師スイシの表」、陶潜トウセンの「帰去来の辞」、李白リハクの「王昭君」「春夜桃李園に宴するの序」、杜甫トホの「兵車行」、蘇軾ソショクの「赤壁の賦」、孟郊モウコウの「遊子吟」、などの、代表的な詩文をよく集めているので、元代から明ミン代にかけてひろく流布した。日本では、室町時代に禅僧の間でもてはやされ、五山版として覆刻されたほか、注釈書もいくつかつくられた。江戸時代中期以後は、『文章軌範』の方がよく読まれるようになって、やや流行に衰えを見せたが、『文章軌範』がもっぱら唐・宋ソウ代の古文を集めているのに対して、『古文真宝』には唐以前の詩文をも一覧できるという長所があり、明治から今日にいたるまで、漢文の教科書としての価値を保っている。

古賀精里 コガセイリ🔗⭐🔉

【古賀精里】

コガセイリ〔日〕〈人名〉1750〜1817 江戸時代後期の漢学者。肥前(佐賀県)の人。名は樸ボク、字アザナは淳風ジュンプウ、精里は号。はじめは陽明学をおさめ、のち朱子学に転じた。詩文にもすぐれていた。著に『四書集釈』『近思録集説』などがある。

古賀季曄 コガキヨウ🔗⭐🔉

【古賀季曄】

コガキヨウ〔日〕〈人名〉1788〜1847 江戸時代後期の漢学者。古賀精里の子。季曄キヨウは字アザナ。朱子学をおさめ、諸子百家にも通じていた。

古公亶父 ココウタンポ🔗⭐🔉

【古公亶父】

ココウタンポ〈人名〉周の文王の祖父、武王の曾祖父ソウソフ。古公は号、亶父は名。岐山の下の周原に国をたて、国号を周と称した。武王が殷インの紂チュウ王を討ってのち、太王の尊号をおくられた。

古事 コジ🔗⭐🔉

【故事】

コジ =古事。 昔あった事がら。〈類義語〉旧事。

昔あった事がら。〈類義語〉旧事。 習慣やことばの起源になるものとして、昔から伝えられている出来事やいわれ。「故事来歴」

習慣やことばの起源になるものとして、昔から伝えられている出来事やいわれ。「故事来歴」

昔あった事がら。〈類義語〉旧事。

昔あった事がら。〈類義語〉旧事。 習慣やことばの起源になるものとして、昔から伝えられている出来事やいわれ。「故事来歴」

習慣やことばの起源になるものとして、昔から伝えられている出来事やいわれ。「故事来歴」

漢字源に「古」で始まるの検索結果 1-66。