複数辞典一括検索+![]()

![]()

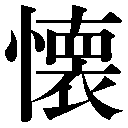

懐🔗⭐🔉

【懐】

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

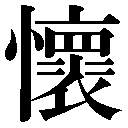

【懷】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

19画

19画  部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ)

部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む)

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む) 囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

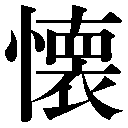

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=1891 16進=327B シフトJIS=89F9

【懷】旧字人名に使える旧字

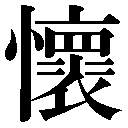

19画

19画  部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ)

部

区点=5671 16進=5867 シフトJIS=9CE5

《常用音訓》カイ/なつ…かしい/なつ…かしむ/なつ…く/なつ…ける/ふところ

《音読み》 カイ(クワイ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

i〉

《訓読み》 なつかしむ/いだく/ふところにする(ふところにす)/ふところ/おもう(おもふ)/おもい(おもひ)/なつく/なつける(なつく)/なつかしい(なつかし)/なつかしみ

《名付け》 かぬ・かね・きたす・たか・ちか・つね・もち・やす

《意味》

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{動}いだく。ふところにする(フトコロニス)。胸にかかえこむ。また、心の中におもいをいだく。「懐抱」「懐其宝而迷其邦=ソノ宝ヲ懐キテソノ邦ヲ迷ハス」〔→論語〕「常懐千歳憂=常ニ懐ク、千歳ノ憂ヒ」〔→古詩十九首〕

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{名}ふところ。物をだきこむ胸の前。また、ふところの中。「懐中」

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{動}おもう(オモフ)。胸の中に大事にたたみこむ。心の中でたいせつにおもい慕う。「懐徳=徳ヲ懐フ」「懐佳人兮不能忘=佳人ヲ懐ヒテ忘ルアタハズ」〔漢武帝〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{名}おもい(オモヒ)。心の中で、あたためた考え。胸のうち。「本懐」「騁懐=懐ヲ騁ス」「感君区区懐=君ノ区区タル懐ニ感ズ」〔古楽府〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{動}なつく。なつける(ナツク)。ふところにだきこんでかわいがる。いたわって慕わせる。「少者懐之=少者ハコレヲ懐ク」〔→論語〕

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

{名}兄弟のこと。▽同じ母のふところにだかれたことから。「懐弟」「懐兄」

〔国〕なつかしい(ナツカシ)。なつかしみ。慕わしい。胸にいだいて慕わしく思う感じ。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む)

会意兼形声。右側の字(音カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷はそれを音符とし、心を加えた字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす。

《単語家族》

回(取り囲む) 囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

囲(かこむ)と同系。

《類義》

抱は、まるく包みこむこと。→思

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

懐土 カイド🔗⭐🔉

懐中 カイチュウ🔗⭐🔉

【懐中】

カイチュウ  ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。

ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。 ウチニイダクふところに入れて持っていること。

ウチニイダクふところに入れて持っていること。 ふところの中にしまってある金銭。

ふところの中にしまってある金銭。

ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。

ふところの中。物を入れるものとしてのふところ・ポケットのこと。 ウチニイダクふところに入れて持っていること。

ウチニイダクふところに入れて持っていること。 ふところの中にしまってある金銭。

ふところの中にしまってある金銭。

懐旧 カイキユウ🔗⭐🔉

【懐旧】

カイキユウ 自分の生涯の過去のことをしのぶ。

懐古 イニシエヲオモウ🔗⭐🔉

懐石 カイセキ🔗⭐🔉

【懐石】

カイセキ〔国〕茶席で出す簡単な料理。▽温石オンジャク(温めた石)を懐にだいて腹をあたためると同じくらいに、腹をあたためて一時空腹をしのぐ意から。

懐胎 カイタイ🔗⭐🔉

【懐妊】

カイニン =懐姙。身ごもる。はらむ。妊娠。『懐胎カイタイ・懐孕カイヨウ』

懐附 カイフ🔗⭐🔉

【懐附】

カイフ なついてその人の側につく。

懐服 カイフク🔗⭐🔉

【懐服】

カイフク なついてつき従う。

懐柔 カイジュウ🔗⭐🔉

【懐柔】

カイジュウ  なつかせる。

なつかせる。 うまく手なずけて従わせる。

うまく手なずけて従わせる。

なつかせる。

なつかせる。 うまく手なずけて従わせる。

うまく手なずけて従わせる。

懐郷 カイキョウ🔗⭐🔉

【懐郷】

カイキョウ(ク イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。

イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。

イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。

イキャウ)・キョウヲオモウふるさとをなつかしく思う。

懐羞 カイシュウ🔗⭐🔉

【懐羞】

カイシュウ はじらいの心をいだく。

懐想 カイソウ🔗⭐🔉

【懐想】

カイソウ なつかしくおもう。

懐疑 ウタガイヲイダク🔗⭐🔉

【懐疑】

カイギ・ウタガイヲイダク 疑いを持つ。疑わしいとおもう。

懐緬 カイメン🔗⭐🔉

【懐緬】

カイメン はるかに遠いものや、昔のことをおもう。

懐風藻 カイフウソウ🔗⭐🔉

【懐風藻】

カイフウソウ〔日〕〈書物〉現存する日本最古の漢詩集。撰者は淡海三船オウミノミフネ・石上宅嗣イソノカミノヤカツグ・葛井広成フジイノヒロナリなどの諸説があるが、未詳。751年成立。漢詩一二〇首(現行本は数首を欠く)を、作者別に集め年代順に配列している。作者は、文武天皇・大友皇子・大津皇子・藤原宇合フジワラノウマカイ・石上乙麻呂・葛井広成など六四人。大部分が上流階級の知識人。中国の儒教思想・老荘思想の影響を受けた発想によって、遊宴・応詔をうたった五言詩が大半で、類型的なものが多い。書名は、「先賢の遺風を懐オモう」の意から名づけられた。

懐王 カイオウ🔗⭐🔉

【懐王】

カイオウ(楚)〈人名〉戦国時代、楚ソの王。在位前328〜前298。威王の子。名は熊槐ユウカイ、懐は諡オクリナ。屈原の忠告をきかず秦シンの計略にのって斉セイとの同盟をやめ、斉が滅ぼされてから、秦王に会いにゆき殺された。→「巫山之夢フザンノユメ」

懐王 カイオウ🔗⭐🔉

【懐王】

カイオウ(秦)〈人名〉?〜前206?戦国時代の楚ソの懐王槐カイの孫で、項梁コウリョウにかつがれて楚の王になった。名は心。項羽が天下をとると義帝とされたが、すぐ暗殺された。

懐玉其罪 タマヲイダイテソレツミアリ🔗⭐🔉

【懐玉其罪】

タマヲイダイテソレツミアリ〈故事〉→「懐璧其罪タマヲイダイテソレツミアリ」

懐璧其罪 タマヲイダイテソレツミアリ🔗⭐🔉

【懐璧其罪】

タマヲイダイテソレツミアリ〈故事〉貴重なたまを持っているために、わざわいをうけ、罰せられる結果になる。身分不相応な物を持っているとかえって災いを招くこと。〔→左伝〕

懐荒 コウヲナツク🔗⭐🔉

【懐荒】

コウヲナツク 遠方の未開の地の人々をてなずけ従わせる。

漢字源に「懐」で始まるの検索結果 1-31。