複数辞典一括検索+![]()

![]()

合口 アイクチ🔗⭐🔉

【合口】

ゴウコウ

ゴウコウ  口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」

口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」 クチニアウ食べ物が、好みにあう。

クチニアウ食べ物が、好みにあう。 〔俗〕口論する。口争いをする。

〔俗〕口論する。口争いをする。 アイクチ〔国〕

アイクチ〔国〕 つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。

つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。 話しのあう人。

話しのあう人。

ゴウコウ

ゴウコウ  口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」

口をすぼめる。「合口呼ゴウコウコ(uの音を含んだ音)」 クチニアウ食べ物が、好みにあう。

クチニアウ食べ物が、好みにあう。 〔俗〕口論する。口争いをする。

〔俗〕口論する。口争いをする。 アイクチ〔国〕

アイクチ〔国〕 つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。

つばのない短刀。▽「匕首」とも書く。 話しのあう人。

話しのあう人。

哀叫 アイキョウ🔗⭐🔉

【哀号】

アイゴウ かなしみ、なき叫ぶ。『哀叫アイキョウ』

哀衣 アイイ🔗⭐🔉

【哀衣】

アイイ 喪中に着る着物。喪服。

哀哭 アイコク🔗⭐🔉

【哀哭】

アイコク かなしんで泣く。

哀艶 アイエン🔗⭐🔉

【哀婉】

アイエン あわれっぽくて、たおやかである。『哀艶アイエン』

哀毀骨立 アイキコツリツ🔗⭐🔉

【哀毀骨立】

アイキコツリツ 父母の喪などで、なげきかなしんで、やせおとろえる。〔→世説〕

哀歌 アイカ🔗⭐🔉

【哀歌】

アイカ  かなしげに歌う。また、その歌。

かなしげに歌う。また、その歌。 かなしみをこめて歌う。また、その歌。

かなしみをこめて歌う。また、その歌。

かなしげに歌う。また、その歌。

かなしげに歌う。また、その歌。 かなしみをこめて歌う。また、その歌。

かなしみをこめて歌う。また、その歌。

哀歓 アイカン🔗⭐🔉

【哀歓】

アイカン かなしみと喜び。

哀願 アイガン🔗⭐🔉

【哀願】

アイガン あわれっぽく訴えて頼む。『哀請アイセイ』

哇咬 アイコウ🔗⭐🔉

【哇咬】

ワコウ・アイコウ  音が小刻みなさま。

音が小刻みなさま。 みだらな歌や音楽。

みだらな歌や音楽。

音が小刻みなさま。

音が小刻みなさま。 みだらな歌や音楽。

みだらな歌や音楽。

噫噎 アイエツ🔗⭐🔉

【噫噎】

アイエツ 胸がつかえてむせぶ。

埃靄 アイアイ🔗⭐🔉

【埃靄】

アイアイ  もやのようにたちこめるほこり。

もやのようにたちこめるほこり。 この世のけがれ。

この世のけがれ。

もやのようにたちこめるほこり。

もやのようにたちこめるほこり。 この世のけがれ。

この世のけがれ。

娃鬟 アイカン🔗⭐🔉

【娃鬟】

アイカン 美人。

愛育 アイイク🔗⭐🔉

【愛育】

アイイク かわいがってたいせつに育てる。『愛養アイヨウ』

愛玩 アイガン🔗⭐🔉

【愛玩】

アイガン =愛翫。 いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。

いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。 たいせつにしていつも観賞する。

たいせつにしていつも観賞する。

いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。

いつも手もとに置いて好んでもてあそぶ。 たいせつにしていつも観賞する。

たいせつにしていつも観賞する。

愛狎 アイコウ🔗⭐🔉

【愛狎】

アイコウ なれ親しんでかわいがる。

愛国 アイコク🔗⭐🔉

【愛国】

アイコク・クニヲアイス 国を愛したいせつに思う。

愛敬 アイキョウ🔗⭐🔉

【愛敬】

アイケイ 愛し敬う。

アイケイ 愛し敬う。 アイキョウ〔国〕

アイキョウ〔国〕 女性・子どもがかわいらしいこと。

女性・子どもがかわいらしいこと。 商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』

商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』

アイケイ 愛し敬う。

アイケイ 愛し敬う。 アイキョウ〔国〕

アイキョウ〔国〕 女性・子どもがかわいらしいこと。

女性・子どもがかわいらしいこと。 商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』

商人などが、人好きがするようにふるまうこと。『愛嬌アイキョウ』

愛悪 アイオ🔗⭐🔉

【愛憎】

アイゾウ  好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。

好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。 かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』

かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』

好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。

好もしく思ったり憎んだりする感情。愛と憎しみ。 かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』

かわいがることと憎むこと。『愛悪アイオ』

愛嬌 アイキョウ🔗⭐🔉

【愛嬌】

アイキョウ  キョウヲアイスあでやかなものを好む。

キョウヲアイスあでやかなものを好む。 〔国〕「愛敬

〔国〕「愛敬 」と同じ。

」と同じ。

キョウヲアイスあでやかなものを好む。

キョウヲアイスあでやかなものを好む。 〔国〕「愛敬

〔国〕「愛敬 」と同じ。

」と同じ。

愛護 アイゴ🔗⭐🔉

【愛護】

アイゴ たいせつに守る。かわいがって世話をすること。

敵娼 アイカタ🔗⭐🔉

【敵娼】

アイカタ〔国〕客の相手の遊女。

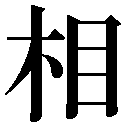

相 あい🔗⭐🔉

【相】

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng・xi

ng・xi ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率 テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕 あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」

あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」 文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する)

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する) 霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

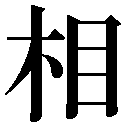

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng・xi

ng・xi ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率 テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕 あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」

あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」 文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する)

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する) 霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

相生 アイオイ🔗⭐🔉

【相生】

ソウセイ・ソウショウ

ソウセイ・ソウショウ  互いに相手をうみだす。

互いに相手をうみだす。 五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。

五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。 アイオイ〔国〕

アイオイ〔国〕 同じ場所でいっしょに生ずること。

同じ場所でいっしょに生ずること。 一つの根から二本の木が生え出ること。

一つの根から二本の木が生え出ること。

ソウセイ・ソウショウ

ソウセイ・ソウショウ  互いに相手をうみだす。

互いに相手をうみだす。 五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。

五行説で、互いに他のものを生じさせる関係のこと。木は火を、火は土を、土は金を、金は水を、水は木を生ずること。〈対語〉相剋ソウコク。 アイオイ〔国〕

アイオイ〔国〕 同じ場所でいっしょに生ずること。

同じ場所でいっしょに生ずること。 一つの根から二本の木が生え出ること。

一つの根から二本の木が生え出ること。

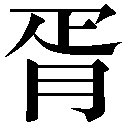

胥 あい🔗⭐🔉

【胥】

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる)

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる) 楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

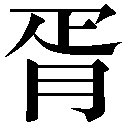

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる)

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる) 楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

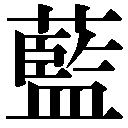

藍 あい🔗⭐🔉

藹蔚 アイイ🔗⭐🔉

【藹蔚】

アイイ 樹木が茂るさま。

藹藹 アイアイ🔗⭐🔉

【藹藹】

アイアイ  元気いっぱいであるさま。

元気いっぱいであるさま。 草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕

草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕 いっぱいに満ちているさま。

いっぱいに満ちているさま。 =靄靄。月光が一面にたゆとうさま。

=靄靄。月光が一面にたゆとうさま。 =靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

=靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

元気いっぱいであるさま。

元気いっぱいであるさま。 草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕

草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕 いっぱいに満ちているさま。

いっぱいに満ちているさま。 =靄靄。月光が一面にたゆとうさま。

=靄靄。月光が一面にたゆとうさま。 =靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

=靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

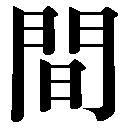

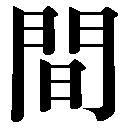

間 あい🔗⭐🔉

【間】

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

阨巷 アイコウ🔗⭐🔉

【阨巷】

アイコウ せまい通り。せまい路地。〈同義語〉隘巷。

阿姨 アイ🔗⭐🔉

【阿姨】

アイ  おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕

おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕 庶母をいうことば。

庶母をいうことば。 妻の姉妹をいうことば。

妻の姉妹をいうことば。 姉のこと。

姉のこと。 尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕

おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕 庶母をいうことば。

庶母をいうことば。 妻の姉妹をいうことば。

妻の姉妹をいうことば。 姉のこと。

姉のこと。 尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

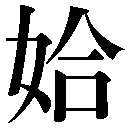

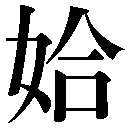

姶 あい🔗⭐🔉

【姶】

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

《訓読み》 あい

《意味》

《訓読み》 あい

《意味》

女の美しいようす。

女の美しいようす。 しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

《訓読み》 あい

《意味》

《訓読み》 あい

《意味》

女の美しいようす。

女の美しいようす。 しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

漢字源に「あい」で始まるの検索結果 1-44。もっと読み込む

18画 艸部 [人名漢字]

区点=4585 16進=4D75 シフトJIS=9795

《音読み》 ラン(ラム)

18画 艸部 [人名漢字]

区点=4585 16進=4D75 シフトJIS=9795

《音読み》 ラン(ラム) n〉

《訓読み》 あい(あゐ)

《名付け》 あい

《意味》

n〉

《訓読み》 あい(あゐ)

《名付け》 あい

《意味》

)。草の名。花から青色の染料をとる。あいぐさ。「青取之於藍、而青於藍=青ハコレヲ藍ヨリ取リテ、藍ヨリ青シ」〔

)。草の名。花から青色の染料をとる。あいぐさ。「青取之於藍、而青於藍=青ハコレヲ藍ヨリ取リテ、藍ヨリ青シ」〔