複数辞典一括検索+![]()

![]()

上医 ジョウイ🔗⭐🔉

【上医】

ジョウイ すぐれた医者。

上界 ジョウカイ🔗⭐🔉

【上界】

ジョウカイ 下界に対して、天上界。

上意 ジョウイ🔗⭐🔉

【上意】

ジョウイ  君主の心。君主の政治上の意志のこと。

君主の心。君主の政治上の意志のこと。 〔国〕上位者の仕事の上の意志・命令。「上意下達カタツ」

〔国〕上位者の仕事の上の意志・命令。「上意下達カタツ」

君主の心。君主の政治上の意志のこと。

君主の心。君主の政治上の意志のこと。 〔国〕上位者の仕事の上の意志・命令。「上意下達カタツ」

〔国〕上位者の仕事の上の意志・命令。「上意下達カタツ」

上謁 ジョウエツ🔗⭐🔉

【上謁】

ジョウエツ  名刺を差し出して、面会を求める。▽「謁」は、名刺。

名刺を差し出して、面会を求める。▽「謁」は、名刺。 〔国〕身分の高い人に面会すること。

〔国〕身分の高い人に面会すること。

名刺を差し出して、面会を求める。▽「謁」は、名刺。

名刺を差し出して、面会を求める。▽「謁」は、名刺。 〔国〕身分の高い人に面会すること。

〔国〕身分の高い人に面会すること。

丞 じょう🔗⭐🔉

【丞】

6画 一部 [人名漢字]

区点=3071 16進=3E67 シフトJIS=8FE5

《音読み》 ジョウ

6画 一部 [人名漢字]

区点=3071 16進=3E67 シフトJIS=8FE5

《音読み》 ジョウ /ショウ

/ショウ 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・つぐ

《意味》

ng〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・つぐ

《意味》

ジョウス{動}たすける(タスク)。かたわらから両手をそえて助ける。

ジョウス{動}たすける(タスク)。かたわらから両手をそえて助ける。

{名}助け役。副官。「丞相ジョウショウ」「県丞(県長の補佐役)」

{名}助け役。副官。「丞相ジョウショウ」「県丞(県長の補佐役)」

ジョウス{動}上へ上へと進む。▽蒸や烝ジョウに当てた用法。

〔国〕じょう四等官で、省の第三位。

《解字》

ジョウス{動}上へ上へと進む。▽蒸や烝ジョウに当てた用法。

〔国〕じょう四等官で、省の第三位。

《解字》

会意。水の中へ落ちた人を両手で助けて上に乗せるさまを示す。拯ジョウの原字。▽拯(両手で引き上げる)・承(両手で上へささげる)・烝(火気が上へあがる)・蒸(水気が上へあがる)などの音符となり、いずれも、上へあげるの意を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。水の中へ落ちた人を両手で助けて上に乗せるさまを示す。拯ジョウの原字。▽拯(両手で引き上げる)・承(両手で上へささげる)・烝(火気が上へあがる)・蒸(水気が上へあがる)などの音符となり、いずれも、上へあげるの意を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 一部 [人名漢字]

区点=3071 16進=3E67 シフトJIS=8FE5

《音読み》 ジョウ

6画 一部 [人名漢字]

区点=3071 16進=3E67 シフトJIS=8FE5

《音読み》 ジョウ /ショウ

/ショウ 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・つぐ

《意味》

ng〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・つぐ

《意味》

ジョウス{動}たすける(タスク)。かたわらから両手をそえて助ける。

ジョウス{動}たすける(タスク)。かたわらから両手をそえて助ける。

{名}助け役。副官。「丞相ジョウショウ」「県丞(県長の補佐役)」

{名}助け役。副官。「丞相ジョウショウ」「県丞(県長の補佐役)」

ジョウス{動}上へ上へと進む。▽蒸や烝ジョウに当てた用法。

〔国〕じょう四等官で、省の第三位。

《解字》

ジョウス{動}上へ上へと進む。▽蒸や烝ジョウに当てた用法。

〔国〕じょう四等官で、省の第三位。

《解字》

会意。水の中へ落ちた人を両手で助けて上に乗せるさまを示す。拯ジョウの原字。▽拯(両手で引き上げる)・承(両手で上へささげる)・烝(火気が上へあがる)・蒸(水気が上へあがる)などの音符となり、いずれも、上へあげるの意を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。水の中へ落ちた人を両手で助けて上に乗せるさまを示す。拯ジョウの原字。▽拯(両手で引き上げる)・承(両手で上へささげる)・烝(火気が上へあがる)・蒸(水気が上へあがる)などの音符となり、いずれも、上へあげるの意を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

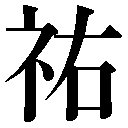

佑 じょう🔗⭐🔉

【佑】

7画 人部 [人名漢字]

区点=4504 16進=4D24 シフトJIS=9743

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 人部 [人名漢字]

区点=4504 16進=4D24 シフトJIS=9743

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・たすく・たすけ

《意味》

{動}たすける(タスク)。外側からかばってたすける。〈同義語〉→祐。〈類義語〉→佐。「佑助」「佑啓我後人=我ガ後人ヲ佑啓ス」〔→孟子〕

〔国〕じょう。四等官で、司・監の第三位。

《解字》

会意兼形声。右の原字は又ユウで、みぎの手を示す。右は有と同系のことば。右手は物をかばって抱きかかえる役目をする。のち、右がみぎの意に専用されたので、佑の字によって、かばって保護するの意をあらわすようになった。佑は「人+音符右ユウ」。→右

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・たすく・たすけ

《意味》

{動}たすける(タスク)。外側からかばってたすける。〈同義語〉→祐。〈類義語〉→佐。「佑助」「佑啓我後人=我ガ後人ヲ佑啓ス」〔→孟子〕

〔国〕じょう。四等官で、司・監の第三位。

《解字》

会意兼形声。右の原字は又ユウで、みぎの手を示す。右は有と同系のことば。右手は物をかばって抱きかかえる役目をする。のち、右がみぎの意に専用されたので、佑の字によって、かばって保護するの意をあらわすようになった。佑は「人+音符右ユウ」。→右

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 人部 [人名漢字]

区点=4504 16進=4D24 シフトJIS=9743

《音読み》 ユウ(イウ)

7画 人部 [人名漢字]

区点=4504 16進=4D24 シフトJIS=9743

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・たすく・たすけ

《意味》

{動}たすける(タスク)。外側からかばってたすける。〈同義語〉→祐。〈類義語〉→佐。「佑助」「佑啓我後人=我ガ後人ヲ佑啓ス」〔→孟子〕

〔国〕じょう。四等官で、司・監の第三位。

《解字》

会意兼形声。右の原字は又ユウで、みぎの手を示す。右は有と同系のことば。右手は物をかばって抱きかかえる役目をする。のち、右がみぎの意に専用されたので、佑の字によって、かばって保護するの意をあらわすようになった。佑は「人+音符右ユウ」。→右

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/じょう

《名付け》 すけ・たすく・たすけ

《意味》

{動}たすける(タスク)。外側からかばってたすける。〈同義語〉→祐。〈類義語〉→佐。「佑助」「佑啓我後人=我ガ後人ヲ佑啓ス」〔→孟子〕

〔国〕じょう。四等官で、司・監の第三位。

《解字》

会意兼形声。右の原字は又ユウで、みぎの手を示す。右は有と同系のことば。右手は物をかばって抱きかかえる役目をする。のち、右がみぎの意に専用されたので、佑の字によって、かばって保護するの意をあらわすようになった。佑は「人+音符右ユウ」。→右

《類義》

→助

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

允 じょう🔗⭐🔉

【允】

4画 儿部 [人名漢字]

区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2

《音読み》 イン

4画 儿部 [人名漢字]

区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう

《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう

《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし

《意味》

{形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕

{形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕

{副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕

{副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕

{動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」

〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。

《解字》

{動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」

〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。

《解字》

会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。

《単語家族》

尹イン(調和をとる)

会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。

《単語家族》

尹イン(調和をとる) 均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 儿部 [人名漢字]

区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2

《音読み》 イン

4画 儿部 [人名漢字]

区点=1684 16進=3074 シフトJIS=88F2

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう

《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ゆるす/じょう

《名付け》 あえ・おか・こと・さね・すけ・ただ・ただし・ちか・とう・のぶ・まこと・まさ・まさし・みつ・みつる・よし

《意味》

{形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕

{形}まこと。調和がとれて誠実なさま。穏やか。「平允ヘイイン(調和がとれる)」「允恭克譲=允恭ニシテ克ク譲ル」〔→書経〕

{副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕

{副}まことに。調和がとれて。まじめに。「允執其中=允ニ其ノ中ヲ執ル」〔→論語〕

{動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」

〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。

《解字》

{動}ゆるす。かどをたてずに、相手の意見を聞き入れる。「允許インキョ」

〔国〕じょう。四等官で、寮の第三位。

《解字》

会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。

《単語家族》

尹イン(調和をとる)

会意。「儿(人体)+柔らかくくねった形」で、なごやかな姿をした人を示す。

《単語家族》

尹イン(調和をとる) 均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

均キン(なごやかに調和がとれる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

判官 ジョウ🔗⭐🔉

【判官】

ハンガン 唐・宋ソウ代の官名。節度使・観察使などの属官。

ハンガン 唐・宋ソウ代の官名。節度使・観察使などの属官。 ジョウ〔国〕

ジョウ〔国〕 四等官の第三位。役所によって当てる字は異なる。▽読みは「丞ジョウ」に当てたもの。

四等官の第三位。役所によって当てる字は異なる。▽読みは「丞ジョウ」に当てたもの。 四等官で勘解由使カゲユシの第三位。

四等官で勘解由使カゲユシの第三位。 ホウガン〔国〕

ホウガン〔国〕 四等官の第三位。特に、検非違使尉ケビイシノジョウのこと。

四等官の第三位。特に、検非違使尉ケビイシノジョウのこと。 源義経のこと。▽義経が検非違使尉であったことから。

源義経のこと。▽義経が検非違使尉であったことから。

ハンガン 唐・宋ソウ代の官名。節度使・観察使などの属官。

ハンガン 唐・宋ソウ代の官名。節度使・観察使などの属官。 ジョウ〔国〕

ジョウ〔国〕 四等官の第三位。役所によって当てる字は異なる。▽読みは「丞ジョウ」に当てたもの。

四等官の第三位。役所によって当てる字は異なる。▽読みは「丞ジョウ」に当てたもの。 四等官で勘解由使カゲユシの第三位。

四等官で勘解由使カゲユシの第三位。 ホウガン〔国〕

ホウガン〔国〕 四等官の第三位。特に、検非違使尉ケビイシノジョウのこと。

四等官の第三位。特に、検非違使尉ケビイシノジョウのこと。 源義経のこと。▽義経が検非違使尉であったことから。

源義経のこと。▽義経が検非違使尉であったことから。

剰員 ジョウイン🔗⭐🔉

【剰員】

ジョウイン 余分な人数。むだな人員。

叙位 ジョイ🔗⭐🔉

【叙位】

ジョイ  位を授ける。また、授けられる。

位を授ける。また、授けられる。 〔国〕平安時代、正月五、六日ごろ、勅命により五位以上の位を諸臣に授けた行事。

〔国〕平安時代、正月五、六日ごろ、勅命により五位以上の位を諸臣に授けた行事。

位を授ける。また、授けられる。

位を授ける。また、授けられる。 〔国〕平安時代、正月五、六日ごろ、勅命により五位以上の位を諸臣に授けた行事。

〔国〕平安時代、正月五、六日ごろ、勅命により五位以上の位を諸臣に授けた行事。

場屋 ジョウオク🔗⭐🔉

【場屋】

ジョウオク  官吏採用の試験を行う所。

官吏採用の試験を行う所。 芝居小屋。

芝居小屋。

官吏採用の試験を行う所。

官吏採用の試験を行う所。 芝居小屋。

芝居小屋。

女陰 ジョイン🔗⭐🔉

【女陰】

ジョイン  女の性が陰であること。▽男の性が陽であることに対していう。

女の性が陰であること。▽男の性が陽であることに対していう。 女性の陰部。

女性の陰部。 地名。今の安徽アンキ省阜陽フヨウ市にあたる。「汝陰」とも書く。

地名。今の安徽アンキ省阜陽フヨウ市にあたる。「汝陰」とも書く。

女の性が陰であること。▽男の性が陽であることに対していう。

女の性が陰であること。▽男の性が陽であることに対していう。 女性の陰部。

女性の陰部。 地名。今の安徽アンキ省阜陽フヨウ市にあたる。「汝陰」とも書く。

地名。今の安徽アンキ省阜陽フヨウ市にあたる。「汝陰」とも書く。

嫦娥 ジョウガ🔗⭐🔉

【嫦娥】

ジョウガ〈人名〉古代、伝説上の美人。弓の名人の夫が西王母からもらってきた不死の薬を盗んで飲み、月に逃げたという。常娥・月精・素娥とも。

将監 ジョウ🔗⭐🔉

【将監】

ジョウ〔国〕四等官で、近衛府の第三位。

尉 じょう🔗⭐🔉

【尉】

11画 寸部 [常用漢字]

区点=1651 16進=3053 シフトJIS=88D1

《常用音訓》イ

《音読み》

11画 寸部 [常用漢字]

区点=1651 16進=3053 シフトJIS=88D1

《常用音訓》イ

《音読み》  イ(

イ( )

)

〈wei〉/

〈wei〉/ ウツ

ウツ /ウチ

/ウチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 じょう

《名付け》 じょう・やす

《意味》

〉

《訓読み》 じょう

《名付け》 じょう・やす

《意味》

{名}官名。秦シン・漢代、軍事・警察・処刑をつかさどった。「都尉」「由藍田尉拝監察御史=藍田ノ尉ヨリ監察御史ヲ拝ス」〔→韓愈〕

{名}官名。秦シン・漢代、軍事・警察・処刑をつかさどった。「都尉」「由藍田尉拝監察御史=藍田ノ尉ヨリ監察御史ヲ拝ス」〔→韓愈〕

{名}秦シン・漢代、武官の称号。「校尉」

{名}秦シン・漢代、武官の称号。「校尉」

{名}軍隊で、将校の最下級の階級。

{名}軍隊で、将校の最下級の階級。

{名}人名に用いる字。「尉繚子ウツリョウシ」

{名}人名に用いる字。「尉繚子ウツリョウシ」

{名}ひのし。▽熨ウツに当てた用法。

〔国〕じょう。四等官で、兵衛府・衛門府の第三位。

《解字》

{名}ひのし。▽熨ウツに当てた用法。

〔国〕じょう。四等官で、兵衛府・衛門府の第三位。

《解字》

会意。「尸(しり)+二(ならべる)+寸(て)+火」で、しりの下に物を並べ、重みをかけ、さらにひのしをかけて押さえるさまを示す。熨(ひのし)の原字。転じて、不良のやからを鎮圧して押さえる武官の意となる。

《単語家族》

慰(押さえてなだめる)

会意。「尸(しり)+二(ならべる)+寸(て)+火」で、しりの下に物を並べ、重みをかけ、さらにひのしをかけて押さえるさまを示す。熨(ひのし)の原字。転じて、不良のやからを鎮圧して押さえる武官の意となる。

《単語家族》

慰(押さえてなだめる) 威(力で押さえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

威(力で押さえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

11画 寸部 [常用漢字]

区点=1651 16進=3053 シフトJIS=88D1

《常用音訓》イ

《音読み》

11画 寸部 [常用漢字]

区点=1651 16進=3053 シフトJIS=88D1

《常用音訓》イ

《音読み》  イ(

イ( )

)

〈wei〉/

〈wei〉/ ウツ

ウツ /ウチ

/ウチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 じょう

《名付け》 じょう・やす

《意味》

〉

《訓読み》 じょう

《名付け》 じょう・やす

《意味》

{名}官名。秦シン・漢代、軍事・警察・処刑をつかさどった。「都尉」「由藍田尉拝監察御史=藍田ノ尉ヨリ監察御史ヲ拝ス」〔→韓愈〕

{名}官名。秦シン・漢代、軍事・警察・処刑をつかさどった。「都尉」「由藍田尉拝監察御史=藍田ノ尉ヨリ監察御史ヲ拝ス」〔→韓愈〕

{名}秦シン・漢代、武官の称号。「校尉」

{名}秦シン・漢代、武官の称号。「校尉」

{名}軍隊で、将校の最下級の階級。

{名}軍隊で、将校の最下級の階級。

{名}人名に用いる字。「尉繚子ウツリョウシ」

{名}人名に用いる字。「尉繚子ウツリョウシ」

{名}ひのし。▽熨ウツに当てた用法。

〔国〕じょう。四等官で、兵衛府・衛門府の第三位。

《解字》

{名}ひのし。▽熨ウツに当てた用法。

〔国〕じょう。四等官で、兵衛府・衛門府の第三位。

《解字》

会意。「尸(しり)+二(ならべる)+寸(て)+火」で、しりの下に物を並べ、重みをかけ、さらにひのしをかけて押さえるさまを示す。熨(ひのし)の原字。転じて、不良のやからを鎮圧して押さえる武官の意となる。

《単語家族》

慰(押さえてなだめる)

会意。「尸(しり)+二(ならべる)+寸(て)+火」で、しりの下に物を並べ、重みをかけ、さらにひのしをかけて押さえるさまを示す。熨(ひのし)の原字。転じて、不良のやからを鎮圧して押さえる武官の意となる。

《単語家族》

慰(押さえてなだめる) 威(力で押さえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

威(力で押さえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

常娥 ジョウガ🔗⭐🔉

【常娥】

ジョウガ  中国、古代伝説上の人名。「嫦娥ジョウガ」とも。

中国、古代伝説上の人名。「嫦娥ジョウガ」とも。 月のこと。

月のこと。

中国、古代伝説上の人名。「嫦娥ジョウガ」とも。

中国、古代伝説上の人名。「嫦娥ジョウガ」とも。 月のこと。

月のこと。

序 じょ🔗⭐🔉

【序】

7画 广部 [五年]

区点=2988 16進=3D78 シフトJIS=8F98

《常用音訓》ジョ

《音読み》 ジョ

7画 广部 [五年]

区点=2988 16進=3D78 シフトJIS=8F98

《常用音訓》ジョ

《音読み》 ジョ /ショ

/ショ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/わきや/ついで/じょ

《名付け》 つき・つぎ・つぐ・つね・のぶ・ひさし

《意味》

〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/わきや/ついで/じょ

《名付け》 つき・つぎ・つぐ・つね・のぶ・ひさし

《意味》

{名}ある基準によるきまった並べ方。順序。「序列」「夫婦有別、長幼有序=夫婦別アリ、長幼序アリ」〔→孟子〕

{名}ある基準によるきまった並べ方。順序。「序列」「夫婦有別、長幼有序=夫婦別アリ、長幼序アリ」〔→孟子〕

ジョス{動}順序をつける。「序歯」

ジョス{動}順序をつける。「序歯」

{動}のべる(ノブ)。思うことをのべる。〈同義語〉→叙ジョ。

{動}のべる(ノブ)。思うことをのべる。〈同義語〉→叙ジョ。

{名}はしがき。著書の始めにつけて、作者の意図や成立事情などをのべる短い文。転じて、物事の始め。いとぐち。〈同義語〉→緒。「端序」「序文(=叙文)」

{名}はしがき。著書の始めにつけて、作者の意図や成立事情などをのべる短い文。転じて、物事の始め。いとぐち。〈同義語〉→緒。「端序」「序文(=叙文)」

{名}文章の様式の一種。風物について作者の考えや、気持ちをのべる文章。「滕王トウオウ閣序」

{名}文章の様式の一種。風物について作者の考えや、気持ちをのべる文章。「滕王トウオウ閣序」

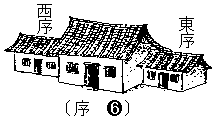

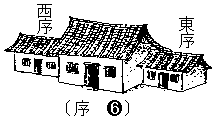

{名}わきや。おもやの両わきにのびたわき屋、またはへい。「両序(東西のわき屋)」

{名}わきや。おもやの両わきにのびたわき屋、またはへい。「両序(東西のわき屋)」

{名}中国古代の学校。▽わき屋で子弟を教えたことから。「庠序ショウジョ(学校)」「庠序之教ショウジョノオシエ(学校の教育)」

〔国〕

{名}中国古代の学校。▽わき屋で子弟を教えたことから。「庠序ショウジョ(学校)」「庠序之教ショウジョノオシエ(学校の教育)」

〔国〕 ついで。そのおり。

ついで。そのおり。 じょ。雅楽などで、曲の最初の部分。「序破急」

《解字》

会意兼形声。予は、機織りの杼(ひ)を描いた象形文字で、杼は糸を押し伸ばす働きをする。抒ジョ(のばす)

じょ。雅楽などで、曲の最初の部分。「序破急」

《解字》

会意兼形声。予は、機織りの杼(ひ)を描いた象形文字で、杼は糸を押し伸ばす働きをする。抒ジョ(のばす) 舒ジョ(のびのびする)と同系。序は「广(いえ)+音符予ヨ」。おもやのわきにのび出たわき屋。また、心の中の思いをおしのばして展開する意。→予

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

舒ジョ(のびのびする)と同系。序は「广(いえ)+音符予ヨ」。おもやのわきにのび出たわき屋。また、心の中の思いをおしのばして展開する意。→予

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 广部 [五年]

区点=2988 16進=3D78 シフトJIS=8F98

《常用音訓》ジョ

《音読み》 ジョ

7画 广部 [五年]

区点=2988 16進=3D78 シフトJIS=8F98

《常用音訓》ジョ

《音読み》 ジョ /ショ

/ショ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/わきや/ついで/じょ

《名付け》 つき・つぎ・つぐ・つね・のぶ・ひさし

《意味》

〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/わきや/ついで/じょ

《名付け》 つき・つぎ・つぐ・つね・のぶ・ひさし

《意味》

{名}ある基準によるきまった並べ方。順序。「序列」「夫婦有別、長幼有序=夫婦別アリ、長幼序アリ」〔→孟子〕

{名}ある基準によるきまった並べ方。順序。「序列」「夫婦有別、長幼有序=夫婦別アリ、長幼序アリ」〔→孟子〕

ジョス{動}順序をつける。「序歯」

ジョス{動}順序をつける。「序歯」

{動}のべる(ノブ)。思うことをのべる。〈同義語〉→叙ジョ。

{動}のべる(ノブ)。思うことをのべる。〈同義語〉→叙ジョ。

{名}はしがき。著書の始めにつけて、作者の意図や成立事情などをのべる短い文。転じて、物事の始め。いとぐち。〈同義語〉→緒。「端序」「序文(=叙文)」

{名}はしがき。著書の始めにつけて、作者の意図や成立事情などをのべる短い文。転じて、物事の始め。いとぐち。〈同義語〉→緒。「端序」「序文(=叙文)」

{名}文章の様式の一種。風物について作者の考えや、気持ちをのべる文章。「滕王トウオウ閣序」

{名}文章の様式の一種。風物について作者の考えや、気持ちをのべる文章。「滕王トウオウ閣序」

{名}わきや。おもやの両わきにのびたわき屋、またはへい。「両序(東西のわき屋)」

{名}わきや。おもやの両わきにのびたわき屋、またはへい。「両序(東西のわき屋)」

{名}中国古代の学校。▽わき屋で子弟を教えたことから。「庠序ショウジョ(学校)」「庠序之教ショウジョノオシエ(学校の教育)」

〔国〕

{名}中国古代の学校。▽わき屋で子弟を教えたことから。「庠序ショウジョ(学校)」「庠序之教ショウジョノオシエ(学校の教育)」

〔国〕 ついで。そのおり。

ついで。そのおり。 じょ。雅楽などで、曲の最初の部分。「序破急」

《解字》

会意兼形声。予は、機織りの杼(ひ)を描いた象形文字で、杼は糸を押し伸ばす働きをする。抒ジョ(のばす)

じょ。雅楽などで、曲の最初の部分。「序破急」

《解字》

会意兼形声。予は、機織りの杼(ひ)を描いた象形文字で、杼は糸を押し伸ばす働きをする。抒ジョ(のばす) 舒ジョ(のびのびする)と同系。序は「广(いえ)+音符予ヨ」。おもやのわきにのび出たわき屋。また、心の中の思いをおしのばして展開する意。→予

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

舒ジョ(のびのびする)と同系。序は「广(いえ)+音符予ヨ」。おもやのわきにのび出たわき屋。また、心の中の思いをおしのばして展開する意。→予

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

忠 じょう🔗⭐🔉

【忠】

8画 心部 [六年]

区点=3573 16進=4369 シフトJIS=9289

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

8画 心部 [六年]

区点=3573 16進=4369 シフトJIS=9289

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 まごころ/じょう

《名付け》 あつ・あつし・きよし・じょう・すなお・ただ・ただし・ただす・つら・なり・なる・のり・ほどこす

《意味》

ng〉

《訓読み》 まごころ/じょう

《名付け》 あつ・あつし・きよし・じょう・すなお・ただ・ただし・ただす・つら・なり・なる・のり・ほどこす

《意味》

{名}まごころ。偽りのない誠意。すみずみまで欠けめのないまごころ。「尽忠=忠ヲ尽クス」「修其孝悌忠信=ソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

{名}まごころ。偽りのない誠意。すみずみまで欠けめのないまごころ。「尽忠=忠ヲ尽クス」「修其孝悌忠信=ソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

チュウナリ{形}まじめである。また、誠意にあふれている。「忠告」「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

チュウナリ{形}まじめである。また、誠意にあふれている。「忠告」「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

チュウナリ{形・名}君主に対して誠実な。また、君主に対して誠意を尽くすこと。「忠誠」「報先帝而忠陛下=先帝ニ報ジテ、陛下ニ忠ナリ」〔→諸葛亮〕

〔国〕じょう。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第三位。

《解字》

会意兼形声。中とは、なか・中身などの意。忠は「心+音符中」で、中身が充実して欠けめのない心のこと。

《単語家族》

充実の充(いっぱい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

チュウナリ{形・名}君主に対して誠実な。また、君主に対して誠意を尽くすこと。「忠誠」「報先帝而忠陛下=先帝ニ報ジテ、陛下ニ忠ナリ」〔→諸葛亮〕

〔国〕じょう。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第三位。

《解字》

会意兼形声。中とは、なか・中身などの意。忠は「心+音符中」で、中身が充実して欠けめのない心のこと。

《単語家族》

充実の充(いっぱい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 心部 [六年]

区点=3573 16進=4369 シフトJIS=9289

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

8画 心部 [六年]

区点=3573 16進=4369 シフトJIS=9289

《常用音訓》チュウ

《音読み》 チュウ

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 まごころ/じょう

《名付け》 あつ・あつし・きよし・じょう・すなお・ただ・ただし・ただす・つら・なり・なる・のり・ほどこす

《意味》

ng〉

《訓読み》 まごころ/じょう

《名付け》 あつ・あつし・きよし・じょう・すなお・ただ・ただし・ただす・つら・なり・なる・のり・ほどこす

《意味》

{名}まごころ。偽りのない誠意。すみずみまで欠けめのないまごころ。「尽忠=忠ヲ尽クス」「修其孝悌忠信=ソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

{名}まごころ。偽りのない誠意。すみずみまで欠けめのないまごころ。「尽忠=忠ヲ尽クス」「修其孝悌忠信=ソノ孝悌忠信ヲ修ム」〔→孟子〕

チュウナリ{形}まじめである。また、誠意にあふれている。「忠告」「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

チュウナリ{形}まじめである。また、誠意にあふれている。「忠告」「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

チュウナリ{形・名}君主に対して誠実な。また、君主に対して誠意を尽くすこと。「忠誠」「報先帝而忠陛下=先帝ニ報ジテ、陛下ニ忠ナリ」〔→諸葛亮〕

〔国〕じょう。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第三位。

《解字》

会意兼形声。中とは、なか・中身などの意。忠は「心+音符中」で、中身が充実して欠けめのない心のこと。

《単語家族》

充実の充(いっぱい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

チュウナリ{形・名}君主に対して誠実な。また、君主に対して誠意を尽くすこと。「忠誠」「報先帝而忠陛下=先帝ニ報ジテ、陛下ニ忠ナリ」〔→諸葛亮〕

〔国〕じょう。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第三位。

《解字》

会意兼形声。中とは、なか・中身などの意。忠は「心+音符中」で、中身が充実して欠けめのない心のこと。

《単語家族》

充実の充(いっぱい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

情愛 ジョウアイ🔗⭐🔉

【情愛】

ジョウアイ 互いに愛し合う感情。また、情け。愛情。

情意 ジョウイ🔗⭐🔉

【情意】

ジョウイ  感情と意志。

感情と意志。 心持ち。考え。

心持ち。考え。

感情と意志。

感情と意志。 心持ち。考え。

心持ち。考え。

掾 じょう🔗⭐🔉

【掾】

12画

12画  部

区点=5765 16進=5961 シフトJIS=9D81

《音読み》 エン

部

区点=5765 16進=5961 シフトJIS=9D81

《音読み》 エン

〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 よる/たすける(たすく)/じょう

《意味》

n〉

《訓読み》 よる/たすける(たすく)/じょう

《意味》

{動}よる。へりによりかかってたれる。

{動}よる。へりによりかかってたれる。

{動}たすける(タスク)。周囲からたすける。〈同義語〉→縁。

{動}たすける(タスク)。周囲からたすける。〈同義語〉→縁。

{名}主管者をたすける補佐役。属官。「為沛主吏掾=沛ノ主吏ノ掾ト為ル」〔→漢書〕

〔国〕じょう。四等官で、国司の第三位。

《解字》

会意兼形声。彖タンは、腹のたれ下がった豚。掾は「手+音符彖」で、へりにぶらさがること。転じて、周りをとりまいて、わきからたすけること。

《単語家族》

縁(へり、へりにぶらさがる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}主管者をたすける補佐役。属官。「為沛主吏掾=沛ノ主吏ノ掾ト為ル」〔→漢書〕

〔国〕じょう。四等官で、国司の第三位。

《解字》

会意兼形声。彖タンは、腹のたれ下がった豚。掾は「手+音符彖」で、へりにぶらさがること。転じて、周りをとりまいて、わきからたすけること。

《単語家族》

縁(へり、へりにぶらさがる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画

12画  部

区点=5765 16進=5961 シフトJIS=9D81

《音読み》 エン

部

区点=5765 16進=5961 シフトJIS=9D81

《音読み》 エン

〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 よる/たすける(たすく)/じょう

《意味》

n〉

《訓読み》 よる/たすける(たすく)/じょう

《意味》

{動}よる。へりによりかかってたれる。

{動}よる。へりによりかかってたれる。

{動}たすける(タスク)。周囲からたすける。〈同義語〉→縁。

{動}たすける(タスク)。周囲からたすける。〈同義語〉→縁。

{名}主管者をたすける補佐役。属官。「為沛主吏掾=沛ノ主吏ノ掾ト為ル」〔→漢書〕

〔国〕じょう。四等官で、国司の第三位。

《解字》

会意兼形声。彖タンは、腹のたれ下がった豚。掾は「手+音符彖」で、へりにぶらさがること。転じて、周りをとりまいて、わきからたすけること。

《単語家族》

縁(へり、へりにぶらさがる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}主管者をたすける補佐役。属官。「為沛主吏掾=沛ノ主吏ノ掾ト為ル」〔→漢書〕

〔国〕じょう。四等官で、国司の第三位。

《解字》

会意兼形声。彖タンは、腹のたれ下がった豚。掾は「手+音符彖」で、へりにぶらさがること。転じて、周りをとりまいて、わきからたすけること。

《単語家族》

縁(へり、へりにぶらさがる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

攘夷 ジョウイ🔗⭐🔉

【攘夷】

ジョウイ 入りこんできた外国人をはらいしりぞける。外国との交流を拒否すること。

杖家 ジョウカ🔗⭐🔉

【杖家】

ジョウカ 五十歳のこと。家の中でつえをつく年齢の意。▽「礼記」王制篇の「五十杖於家、六十杖於郷、七十杖於国、八十杖於朝=五十ニシテ家ニ杖キ、六十ニシテ郷ニ杖キ、七十ニシテ国ニ杖キ、八十ニシテ朝ニ杖ク」から。

浄域 ジョウイキ🔗⭐🔉

【浄土】

ジョウド〔仏〕汚れや迷いのない土地。仏の世界のこと。極楽。『浄域ジョウイキ・浄界ジョウカイ』▽人間の住む世界を穢土エドというのに対する。

浄化 ジョウカ🔗⭐🔉

【浄化】

ジョウカ 汚れたものを清くする。清める。

浄衣 ジョウエ🔗⭐🔉

【浄衣】

ジョウエ〔仏〕修法を行うときなどに着る白い清潔な衣服。

浄院 ジョウイン🔗⭐🔉

【浄院】

ジョウイン

浄域 ジョウイキ🔗⭐🔉

【浄域】

ジョウイキ  「浄土」と同じ。

「浄土」と同じ。 寺院・神社の境内のこと。

寺院・神社の境内のこと。

「浄土」と同じ。

「浄土」と同じ。 寺院・神社の境内のこと。

寺院・神社の境内のこと。

畳 じょう🔗⭐🔉

【畳】

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)

/チョウ(テフ) 〈di

〈di 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。

たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。

《解字》

じょう。たたみを数えることば。

《解字》

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる)

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)

襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

12画 田部 [常用漢字]

区点=3086 16進=3E76 シフトJIS=8FF4

【疊】旧字人名に使える旧字

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6540 16進=6148 シフトJIS=E167

【疉】異体字(A)異体字(A)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

22画 田部

区点=6541 16進=6149 シフトJIS=E168

【疂】異体字(B)異体字(B)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ)

16画 田部

区点=6542 16進=614A シフトJIS=E169

《常用音訓》ジョウ/たたみ/たた…む

《音読み》 ジョウ(デフ) /チョウ(テフ)

/チョウ(テフ) 〈di

〈di 〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

〉

《訓読み》 かさなる/かさねる(かさぬ)/たたむ/たたみ/じょう

《名付け》 あき

《意味》

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。薄く平らなものがかさなる。また、薄く平らなものをかさねる。また、そのさま。〈類義語〉→重。「重畳」「双声畳韻(「参差シンシ」のように同類の子音を並べる双声と、「窈窕ヨウチョウ」のように同じ韻を重ねる畳韻)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{動・名}たたむ。平らなものを折ってかさねる。また、たたんだ物。〈類義語〉→摺ショウ。「摺畳ショウジョウ(たたんでかさねる、たたんだ書類)」

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{単位}かさなって薄く平らな物を数えることば。〈類義語〉→帖ジョウ。

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕

{動}ひれふす。▽慴ショウに当てた用法。「震畳シンジョウ(=震慴。こわがってひれふす)」

〔国〕 たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。

たたみ。わら・いぐさを材料としてつくった、床上に敷く敷物。▽平安時代には、うすべりや、むしろのことで、平素はたたみ重ねてすみに置いた。 じょう。たたみを数えることば。

《解字》

じょう。たたみを数えることば。

《解字》

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる)

会意。「日三つ、または田三つ(いくつもかさねること)+宜(たくさんかさねる)」で、平らにいく枚もかさなること。宜の中の部分はもと多の字であり、ここでは多いことを示す。

《単語家族》

沓トウ(多くかさなる) 襲シュウ(かさねる)

襲シュウ(かさねる) 摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

摺ショウ(かさねて折る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

畳韻 ジョウイン🔗⭐🔉

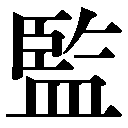

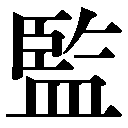

監 じょう🔗⭐🔉

【監】

15画 皿部 [常用漢字]

区点=2038 16進=3446 シフトJIS=8AC4

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム)

15画 皿部 [常用漢字]

区点=2038 16進=3446 シフトJIS=8AC4

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)

/ケン(ケム) 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 みる/かんがみる/じょう

《名付け》 あき・あきら・かね・ただ・てる・み

《意味》

n〉

《訓読み》 みる/かんがみる/じょう

《名付け》 あき・あきら・かね・ただ・てる・み

《意味》

{動}みる。上から下の物をしげしげとみおろしてみさだめる。また、みはりをする。〈類義語〉→視。「監視」「監督」

{動}みる。上から下の物をしげしげとみおろしてみさだめる。また、みはりをする。〈類義語〉→視。「監視」「監督」

{動}かんがみる。かがみにうつしてみて、しげしげとみさだめる。また、先例や手本として、とくとみきわめる。〈同義語〉→鑑。「監于先王成憲=先王ノ成憲ニ監ミル」〔→書経〕

{動}かんがみる。かがみにうつしてみて、しげしげとみさだめる。また、先例や手本として、とくとみきわめる。〈同義語〉→鑑。「監于先王成憲=先王ノ成憲ニ監ミル」〔→書経〕

{名}罪人をみはるためにいれておく牢獄ロウゴク。「監獄」「収監」

{名}罪人をみはるためにいれておく牢獄ロウゴク。「監獄」「収監」

{名}役所の名。▽去声に読む。「国子監(昔の国立大学)」「欽天監キンテンカン(昔の天文台)」

{名}役所の名。▽去声に読む。「国子監(昔の国立大学)」「欽天監キンテンカン(昔の天文台)」

{名}「監生」の略。「捐監エンカン(金を納めて監生となった者)」

{名}「監生」の略。「捐監エンカン(金を納めて監生となった者)」

{名}宮中に仕える宦官カンガン。▽ふつうは「太監」という。

〔国〕じょう。四等官で、大宰府の第三位。

《解字》

{名}宮中に仕える宦官カンガン。▽ふつうは「太監」という。

〔国〕じょう。四等官で、大宰府の第三位。

《解字》

会意。臥ガは「臣(伏せた目)+人」の会意文字で、人がうつぶせになること。監は「皿の上に水+臥」で、大血に水をはり、その上に伏せて顔をうつしみること。水かがみで、しげしげと姿をみさだめること。

《単語家族》

鑑(かがみ)と同系。

《類義》

→視・→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。臥ガは「臣(伏せた目)+人」の会意文字で、人がうつぶせになること。監は「皿の上に水+臥」で、大血に水をはり、その上に伏せて顔をうつしみること。水かがみで、しげしげと姿をみさだめること。

《単語家族》

鑑(かがみ)と同系。

《類義》

→視・→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 皿部 [常用漢字]

区点=2038 16進=3446 シフトJIS=8AC4

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム)

15画 皿部 [常用漢字]

区点=2038 16進=3446 シフトJIS=8AC4

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(カム) /ケン(ケム)

/ケン(ケム) 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 みる/かんがみる/じょう

《名付け》 あき・あきら・かね・ただ・てる・み

《意味》

n〉

《訓読み》 みる/かんがみる/じょう

《名付け》 あき・あきら・かね・ただ・てる・み

《意味》

{動}みる。上から下の物をしげしげとみおろしてみさだめる。また、みはりをする。〈類義語〉→視。「監視」「監督」

{動}みる。上から下の物をしげしげとみおろしてみさだめる。また、みはりをする。〈類義語〉→視。「監視」「監督」

{動}かんがみる。かがみにうつしてみて、しげしげとみさだめる。また、先例や手本として、とくとみきわめる。〈同義語〉→鑑。「監于先王成憲=先王ノ成憲ニ監ミル」〔→書経〕

{動}かんがみる。かがみにうつしてみて、しげしげとみさだめる。また、先例や手本として、とくとみきわめる。〈同義語〉→鑑。「監于先王成憲=先王ノ成憲ニ監ミル」〔→書経〕

{名}罪人をみはるためにいれておく牢獄ロウゴク。「監獄」「収監」

{名}罪人をみはるためにいれておく牢獄ロウゴク。「監獄」「収監」

{名}役所の名。▽去声に読む。「国子監(昔の国立大学)」「欽天監キンテンカン(昔の天文台)」

{名}役所の名。▽去声に読む。「国子監(昔の国立大学)」「欽天監キンテンカン(昔の天文台)」

{名}「監生」の略。「捐監エンカン(金を納めて監生となった者)」

{名}「監生」の略。「捐監エンカン(金を納めて監生となった者)」

{名}宮中に仕える宦官カンガン。▽ふつうは「太監」という。

〔国〕じょう。四等官で、大宰府の第三位。

《解字》

{名}宮中に仕える宦官カンガン。▽ふつうは「太監」という。

〔国〕じょう。四等官で、大宰府の第三位。

《解字》

会意。臥ガは「臣(伏せた目)+人」の会意文字で、人がうつぶせになること。監は「皿の上に水+臥」で、大血に水をはり、その上に伏せて顔をうつしみること。水かがみで、しげしげと姿をみさだめること。

《単語家族》

鑑(かがみ)と同系。

《類義》

→視・→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。臥ガは「臣(伏せた目)+人」の会意文字で、人がうつぶせになること。監は「皿の上に水+臥」で、大血に水をはり、その上に伏せて顔をうつしみること。水かがみで、しげしげと姿をみさだめること。

《単語家族》

鑑(かがみ)と同系。

《類義》

→視・→鏡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

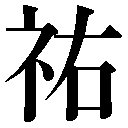

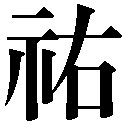

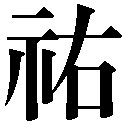

祐 じょう🔗⭐🔉

【祐】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 示部 [人名漢字]

区点=4520 16進=4D34 シフトJIS=9753

《音読み》 ユウ(イウ)

9画 示部 [人名漢字]

区点=4520 16進=4D34 シフトJIS=9753

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/たすけ/じょう

《名付け》 さち・すけ・たすく・ち・まさ・ます・むら・よし

《意味》

{動・名}たすける(タスク)。たすけ。外からかばってたすける。また、そのこと。〈同義語〉→佑。〈類義語〉→保。「保祐ホユウ」「神祐シンユウ(神の保護)」「天祐テンユウ」

〔国〕じょう。四等官で、神祇官ジンギカンの第三位。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、物をかばって持つさまを描いた象形文字。右は「又+口印」で、かばう働きをするみぎ手を示す。祐は「示(かみ、まつり)+音符右」で、神がかばってたすけてくれること。佑ユウ(かばいたすける)と全く同じ。

《類義》

→助

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/たすけ/じょう

《名付け》 さち・すけ・たすく・ち・まさ・ます・むら・よし

《意味》

{動・名}たすける(タスク)。たすけ。外からかばってたすける。また、そのこと。〈同義語〉→佑。〈類義語〉→保。「保祐ホユウ」「神祐シンユウ(神の保護)」「天祐テンユウ」

〔国〕じょう。四等官で、神祇官ジンギカンの第三位。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、物をかばって持つさまを描いた象形文字。右は「又+口印」で、かばう働きをするみぎ手を示す。祐は「示(かみ、まつり)+音符右」で、神がかばってたすけてくれること。佑ユウ(かばいたすける)と全く同じ。

《類義》

→助

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 示部 [人名漢字]

区点=4520 16進=4D34 シフトJIS=9753

《音読み》 ユウ(イウ)

9画 示部 [人名漢字]

区点=4520 16進=4D34 シフトJIS=9753

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/たすけ/じょう

《名付け》 さち・すけ・たすく・ち・まさ・ます・むら・よし

《意味》

{動・名}たすける(タスク)。たすけ。外からかばってたすける。また、そのこと。〈同義語〉→佑。〈類義語〉→保。「保祐ホユウ」「神祐シンユウ(神の保護)」「天祐テンユウ」

〔国〕じょう。四等官で、神祇官ジンギカンの第三位。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、物をかばって持つさまを描いた象形文字。右は「又+口印」で、かばう働きをするみぎ手を示す。祐は「示(かみ、まつり)+音符右」で、神がかばってたすけてくれること。佑ユウ(かばいたすける)と全く同じ。

《類義》

→助

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

u〉

《訓読み》 たすける(たすく)/たすけ/じょう

《名付け》 さち・すけ・たすく・ち・まさ・ます・むら・よし

《意味》

{動・名}たすける(タスク)。たすけ。外からかばってたすける。また、そのこと。〈同義語〉→佑。〈類義語〉→保。「保祐ホユウ」「神祐シンユウ(神の保護)」「天祐テンユウ」

〔国〕じょう。四等官で、神祇官ジンギカンの第三位。

《解字》

会意兼形声。又ユウは、物をかばって持つさまを描いた象形文字。右は「又+口印」で、かばう働きをするみぎ手を示す。祐は「示(かみ、まつり)+音符右」で、神がかばってたすけてくれること。佑ユウ(かばいたすける)と全く同じ。

《類義》

→助

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縄枉 ジョウオウ🔗⭐🔉

【縄枉】

ジョウオウ 曲がっているものをまっすぐにする。悪事などをただすこと。

蒸鬱 ジョウウツ🔗⭐🔉

【蒸鬱】

ジョウウツ しめりけがおおくてむし暑く、うっとうしい。

襄王 ジョウオウ🔗⭐🔉

【襄王】

ジョウオウ〈人名〉戦国時代、斉セイの君主。姓は田、名は法章。父王が殺されたとき亡命、のち田単とともに国を回復した。

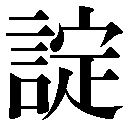

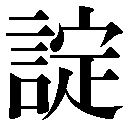

諚 じょう🔗⭐🔉

【諚】

15画 言部 〔国〕

区点=7560 16進=6B5C シフトJIS=E67B

《訓読み》 じょう(ぢゃう)

《意味》

じょう(ヂャウ)。主君・上位の人の命令。おおせ。

《解字》

会意兼形声。「言(ことば)+音符定(さだまって動かない)」で、かえることのできないことばの意から、上からの命令を意味する。

15画 言部 〔国〕

区点=7560 16進=6B5C シフトJIS=E67B

《訓読み》 じょう(ぢゃう)

《意味》

じょう(ヂャウ)。主君・上位の人の命令。おおせ。

《解字》

会意兼形声。「言(ことば)+音符定(さだまって動かない)」で、かえることのできないことばの意から、上からの命令を意味する。

15画 言部 〔国〕

区点=7560 16進=6B5C シフトJIS=E67B

《訓読み》 じょう(ぢゃう)

《意味》

じょう(ヂャウ)。主君・上位の人の命令。おおせ。

《解字》

会意兼形声。「言(ことば)+音符定(さだまって動かない)」で、かえることのできないことばの意から、上からの命令を意味する。

15画 言部 〔国〕

区点=7560 16進=6B5C シフトJIS=E67B

《訓読み》 じょう(ぢゃう)

《意味》

じょう(ヂャウ)。主君・上位の人の命令。おおせ。

《解字》

会意兼形声。「言(ことば)+音符定(さだまって動かない)」で、かえることのできないことばの意から、上からの命令を意味する。

譲位 ジョウイ🔗⭐🔉

【譲位】

ジョウイ・クライヲユズル 位を他人に譲る。天子が位を他人に譲って退くこと。

進 じょう🔗⭐🔉

【進】

11画

11画  部 [三年]

区点=3142 16進=3F4A シフトJIS=9069

《常用音訓》シン/すす…む/すす…める

《音読み》 シン

部 [三年]

区点=3142 16進=3F4A シフトJIS=9069

《常用音訓》シン/すす…む/すす…める

《音読み》 シン

〈j

〈j n〉

《訓読み》 すすむ/すすめる(すすむ)/じょう

《名付け》 す・すす・すすみ・すすむ・のぶ・みち・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 すすむ/すすめる(すすむ)/じょう

《名付け》 す・すす・すすみ・すすむ・のぶ・みち・ゆき

《意味》

{動}すすむ。すすめる(ススム)。すいすいと前へ出る。前へ出す。人前に出る。〈同義語〉→晋・→臻。〈対語〉→退。「前進」「雖覆一簣、進吾往也=一簣ヲ覆ストイヘドモ、進ムハ吾ガ往クナリ」〔→論語〕

{動}すすむ。すすめる(ススム)。すいすいと前へ出る。前へ出す。人前に出る。〈同義語〉→晋・→臻。〈対語〉→退。「前進」「雖覆一簣、進吾往也=一簣ヲ覆ストイヘドモ、進ムハ吾ガ往クナリ」〔→論語〕

{動}すすむ。すすめる(ススム)。高い地位、よいほうに移る。また、高い地位、よいほうに移す。「先進」「栄進」「国君進賢、如不得已=国君賢ヲ進ムルニハ、已ムヲ得ザルガゴトクス」〔→孟子〕

{動}すすむ。すすめる(ススム)。高い地位、よいほうに移る。また、高い地位、よいほうに移す。「先進」「栄進」「国君進賢、如不得已=国君賢ヲ進ムルニハ、已ムヲ得ザルガゴトクス」〔→孟子〕

{動}すすめる(ススム)。人の前にさし出す。さしあげる。「進呈」「進言」

{動}すすめる(ススム)。人の前にさし出す。さしあげる。「進呈」「進言」

{動・名}〔俗〕はいる。とりこむ。収入。〈対語〉→出。〈類義語〉→入。「進門チンメン」

{動・名}〔俗〕はいる。とりこむ。収入。〈対語〉→出。〈類義語〉→入。「進門チンメン」

{動}〔俗〕輸入する。〈対語〉→出。「進口チンコウ(輸入)」

〔国〕じょう。四等官で、職・坊の第三位。

《解字》

会意。「

{動}〔俗〕輸入する。〈対語〉→出。「進口チンコウ(輸入)」

〔国〕じょう。四等官で、職・坊の第三位。

《解字》

会意。「 +隹(とり)」で、鳥が飛ぶように前にすすむことをあらわす。

《単語家族》

信(すらすらとすすむ、いつわりのないことば)と同系。

《異字同訓》

すすめる。 進める「前へ進める。時計を進める。交渉を進める」勧める「入会を勧める。転地を勧める」薦める「候補者として薦める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+隹(とり)」で、鳥が飛ぶように前にすすむことをあらわす。

《単語家族》

信(すらすらとすすむ、いつわりのないことば)と同系。

《異字同訓》

すすめる。 進める「前へ進める。時計を進める。交渉を進める」勧める「入会を勧める。転地を勧める」薦める「候補者として薦める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画

11画  部 [三年]

区点=3142 16進=3F4A シフトJIS=9069

《常用音訓》シン/すす…む/すす…める

《音読み》 シン

部 [三年]

区点=3142 16進=3F4A シフトJIS=9069

《常用音訓》シン/すす…む/すす…める

《音読み》 シン

〈j

〈j n〉

《訓読み》 すすむ/すすめる(すすむ)/じょう

《名付け》 す・すす・すすみ・すすむ・のぶ・みち・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 すすむ/すすめる(すすむ)/じょう

《名付け》 す・すす・すすみ・すすむ・のぶ・みち・ゆき

《意味》

{動}すすむ。すすめる(ススム)。すいすいと前へ出る。前へ出す。人前に出る。〈同義語〉→晋・→臻。〈対語〉→退。「前進」「雖覆一簣、進吾往也=一簣ヲ覆ストイヘドモ、進ムハ吾ガ往クナリ」〔→論語〕

{動}すすむ。すすめる(ススム)。すいすいと前へ出る。前へ出す。人前に出る。〈同義語〉→晋・→臻。〈対語〉→退。「前進」「雖覆一簣、進吾往也=一簣ヲ覆ストイヘドモ、進ムハ吾ガ往クナリ」〔→論語〕

{動}すすむ。すすめる(ススム)。高い地位、よいほうに移る。また、高い地位、よいほうに移す。「先進」「栄進」「国君進賢、如不得已=国君賢ヲ進ムルニハ、已ムヲ得ザルガゴトクス」〔→孟子〕

{動}すすむ。すすめる(ススム)。高い地位、よいほうに移る。また、高い地位、よいほうに移す。「先進」「栄進」「国君進賢、如不得已=国君賢ヲ進ムルニハ、已ムヲ得ザルガゴトクス」〔→孟子〕

{動}すすめる(ススム)。人の前にさし出す。さしあげる。「進呈」「進言」

{動}すすめる(ススム)。人の前にさし出す。さしあげる。「進呈」「進言」

{動・名}〔俗〕はいる。とりこむ。収入。〈対語〉→出。〈類義語〉→入。「進門チンメン」

{動・名}〔俗〕はいる。とりこむ。収入。〈対語〉→出。〈類義語〉→入。「進門チンメン」

{動}〔俗〕輸入する。〈対語〉→出。「進口チンコウ(輸入)」

〔国〕じょう。四等官で、職・坊の第三位。

《解字》

会意。「

{動}〔俗〕輸入する。〈対語〉→出。「進口チンコウ(輸入)」

〔国〕じょう。四等官で、職・坊の第三位。

《解字》

会意。「 +隹(とり)」で、鳥が飛ぶように前にすすむことをあらわす。

《単語家族》

信(すらすらとすすむ、いつわりのないことば)と同系。

《異字同訓》

すすめる。 進める「前へ進める。時計を進める。交渉を進める」勧める「入会を勧める。転地を勧める」薦める「候補者として薦める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+隹(とり)」で、鳥が飛ぶように前にすすむことをあらわす。

《単語家族》

信(すらすらとすすむ、いつわりのないことば)と同系。

《異字同訓》

すすめる。 進める「前へ進める。時計を進める。交渉を進める」勧める「入会を勧める。転地を勧める」薦める「候補者として薦める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

醸禍 ジョウカ🔗⭐🔉

【醸禍】

ジョウカ・ワザワイヲカモス じわじわと災いがつくりだされる。

醸甕 ジョウオウ🔗⭐🔉

【醸甕】

ジョウオウ 酒をつくるときに用いる大がめ。

漢字源に「じょ」で始まるの検索結果 1-48。もっと読み込む

ショウヨウ」「連綿レンメン」「窈窕ヨウチョウ」など。

ショウヨウ」「連綿レンメン」「窈窕ヨウチョウ」など。