複数辞典一括検索+![]()

![]()

世運 セイウン🔗⭐🔉

【世運】

セイウン・セウン 時勢のなりゆき。

井蛙 セイア🔗⭐🔉

【井蛙】

セイア〈故事〉井戸の中にすむ蛙カエル。▽世間知らずで、見聞が狭い人にたとえる。『井底蛙セイテイノア』

井蛙不可以語於海 セイアハウミヲカタルベカラズ🔗⭐🔉

【井蛙不可以語於海】

セイアハウミヲカタルベカラズ〈故事〉井戸の中の蛙カエルは海の話はできない。見聞の狭い人には、大道を語ることはできないたとえ。〔→荘子〕

凄異 セイイ🔗⭐🔉

【凄異】

セイイ =淒異。すごく怪しげなさま。

制圧 セイアツ🔗⭐🔉

【制圧】

セイアツ 押さえつけて、自由にさせない。

勢位 セイイ🔗⭐🔉

【勢位】

セイイ  勢いと位。権勢と、地位。

勢いと位。権勢と、地位。 位。

位。

勢いと位。権勢と、地位。

勢いと位。権勢と、地位。 位。

位。

声威 セイイ🔗⭐🔉

【声威】

セイイ 世間の評判と、権威。人をおそれさせる評判。『声勢セイセイ』

声音 セイイン🔗⭐🔉

征衣 セイイ🔗⭐🔉

【征衣】

セイイ  旅行ちゅう着ている衣服。

旅行ちゅう着ている衣服。 戦争のときに着る衣服。

戦争のときに着る衣服。

旅行ちゅう着ている衣服。

旅行ちゅう着ている衣服。 戦争のときに着る衣服。

戦争のときに着る衣服。

性悪説 セイアクセツ🔗⭐🔉

【性悪説】

セイアクセツ 人のうまれながらの性質は欲求不満であるという説。荀子ジュンシが唱えた。〈対語〉性善説。

成因 セイイン🔗⭐🔉

【成因】

セイイン 物ごとのなり立つ原因。

成育 セイイク🔗⭐🔉

【成育】

セイイク  育てて大きくする。

育てて大きくする。 育って大きくなる。

育って大きくなる。

育てて大きくする。

育てて大きくする。 育って大きくなる。

育って大きくなる。

成案 セイアン🔗⭐🔉

【成案】

セイアン  できるように見通しのつけられた計画。

できるように見通しのつけられた計画。 できあがった案・計画。

できあがった案・計画。

できるように見通しのつけられた計画。

できるように見通しのつけられた計画。 できあがった案・計画。

できあがった案・計画。

成安君 セイアンクン🔗⭐🔉

【成安君】

セイアンクン〈人名〉秦シン末の群雄の一人。姓名は陳余。陳勝チンショウ・呉広ゴコウの乱の際、張耳チョウジとともに陳人の武臣を趙チョウ王に立て、代王・成安君に封ぜられた。のち張耳・韓信カンシンに攻められて死んだ。

星雲 セイウン🔗⭐🔉

【星雲】

セイウン 薄い雲のように見える星の集団。

星隕 セイイン🔗⭐🔉

【星隕】

セイイン  星の落ちること。

星の落ちること。 聖人や賢人・将軍が死ぬことをいう。『星落セイラク』

聖人や賢人・将軍が死ぬことをいう。『星落セイラク』

星の落ちること。

星の落ちること。 聖人や賢人・将軍が死ぬことをいう。『星落セイラク』

聖人や賢人・将軍が死ぬことをいう。『星落セイラク』

晴陰 セイイン🔗⭐🔉

【晴曇】

セイドン 晴れと曇り。『晴陰セイイン』

棲隠 セイイン🔗⭐🔉

【棲隠】

セイイン 隠居する。『棲遁セイトン』

正位 セイイ🔗⭐🔉

【正位】

セイイ  正しい位。かたよらない正しい態度のこと。

正しい位。かたよらない正しい態度のこと。 天子の位。

天子の位。 身の正しい置き所。礼のこと。

身の正しい置き所。礼のこと。 イヲタダス位置を正すこと。

イヲタダス位置を正すこと。

正しい位。かたよらない正しい態度のこと。

正しい位。かたよらない正しい態度のこと。 天子の位。

天子の位。 身の正しい置き所。礼のこと。

身の正しい置き所。礼のこと。 イヲタダス位置を正すこと。

イヲタダス位置を正すこと。

清蔭 セイイン🔗⭐🔉

【清陰】

セイイン =清蔭。涼しい木かげ。

清韻 セイイン🔗⭐🔉

【清韻】

セイイン すんだ音色のひびき。

生育 セイイク🔗⭐🔉

【生育】

セイイク  うみ育てる。うまれ育つ。成長する。▽「詩経」大雅・生民の「載生載育=載チ生ジ載チ育ス」から。

うみ育てる。うまれ育つ。成長する。▽「詩経」大雅・生民の「載生載育=載チ生ジ載チ育ス」から。 生活して、年とっていく。

生活して、年とっていく。

うみ育てる。うまれ育つ。成長する。▽「詩経」大雅・生民の「載生載育=載チ生ジ載チ育ス」から。

うみ育てる。うまれ育つ。成長する。▽「詩経」大雅・生民の「載生載育=載チ生ジ載チ育ス」から。 生活して、年とっていく。

生活して、年とっていく。

生員 セイイン🔗⭐🔉

【生員】

セイイン 科挙(官吏登用試験)を受ける資格のできた、地方(府・州・県)の学生。

生意 セイイ🔗⭐🔉

【生意】

セイイ  生き生きしたさま。生気。

生き生きしたさま。生気。 万物が成長する力。▽宋ソウ代の儒学者はこれを仁の出発点とした。

万物が成長する力。▽宋ソウ代の儒学者はこれを仁の出発点とした。 〔俗〕商売。なりわい。

〔俗〕商売。なりわい。

生き生きしたさま。生気。

生き生きしたさま。生気。 万物が成長する力。▽宋ソウ代の儒学者はこれを仁の出発点とした。

万物が成長する力。▽宋ソウ代の儒学者はこれを仁の出発点とした。 〔俗〕商売。なりわい。

〔俗〕商売。なりわい。

盛位 セイイ🔗⭐🔉

【盛位】

セイイ とうとい位。

盛運 セイウン🔗⭐🔉

【盛運】

セイウン  盛んになっていく運命。栄えていく気運のこと。昌運。

盛んになっていく運命。栄えていく気運のこと。昌運。 よいめぐりあわせ。〈類義語〉好運。

よいめぐりあわせ。〈類義語〉好運。

盛んになっていく運命。栄えていく気運のこと。昌運。

盛んになっていく運命。栄えていく気運のこと。昌運。 よいめぐりあわせ。〈類義語〉好運。

よいめぐりあわせ。〈類義語〉好運。

精一 セイイツ🔗⭐🔉

【精一】

セイイツ 一つの物事に心を集中して、ひたすら従事すること。▽「書経」大禹謨篇の「惟精惟一、允執厥中=コレ精コレ一、允ニソノ中ヲ執レ」から。〈類義語〉専一。

聖域 セイイキ🔗⭐🔉

【聖域】

セイイキ  聖人の境地。また、聖人の地位。

聖人の境地。また、聖人の地位。 聖人のいる一帯の地。けがれのない尊いとされる場所のこと。

聖人のいる一帯の地。けがれのない尊いとされる場所のこと。 宗派の教祖の墓や、本山などがある地域。

宗派の教祖の墓や、本山などがある地域。

聖人の境地。また、聖人の地位。

聖人の境地。また、聖人の地位。 聖人のいる一帯の地。けがれのない尊いとされる場所のこと。

聖人のいる一帯の地。けがれのない尊いとされる場所のこと。 宗派の教祖の墓や、本山などがある地域。

宗派の教祖の墓や、本山などがある地域。

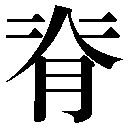

背 せい🔗⭐🔉

【背】

9画 肉部 [六年]

区点=3956 16進=4758 シフトJIS=9477

《常用音訓》ハイ/せ/せい/そむ…く/そむ…ける

《音読み》

9画 肉部 [六年]

区点=3956 16進=4758 シフトJIS=9477

《常用音訓》ハイ/せ/せい/そむ…く/そむ…ける

《音読み》  ハイ

ハイ /ヘ/ハイ

/ヘ/ハイ 〈b

〈b i〉/

i〉/ ハイ

ハイ /ベ/バイ

/ベ/バイ 〈b

〈b i・b

i・b i〉

《訓読み》 せい/そむける/せ/そむく

《名付け》 しろ・せ・のり

《意味》

i〉

《訓読み》 せい/そむける/せ/そむく

《名付け》 しろ・せ・のり

《意味》

{名}せ。せなか。また、うしろ。うらがわ。〈対語〉→腹。「腹背」「紙背(紙のうら)」

{名}せ。せなか。また、うしろ。うらがわ。〈対語〉→腹。「腹背」「紙背(紙のうら)」

{名}物の高い部分のこと。▽動物のせは、足や腹より高い所にあることから。「橋背(橋の上面)」

{名}物の高い部分のこと。▽動物のせは、足や腹より高い所にあることから。「橋背(橋の上面)」

{動}そむく。せなかを向ける。せなかを向けて離れさる。転じて、現世にせを向けて死去する。〈対語〉→向・→従。「向背(従うかそむくか)」「背信」「見背=背カル」「背而走=背キテ走グ」〔→荀子〕

{動}そむく。せなかを向ける。せなかを向けて離れさる。転じて、現世にせを向けて死去する。〈対語〉→向・→従。「向背(従うかそむくか)」「背信」「見背=背カル」「背而走=背キテ走グ」〔→荀子〕

{動}書物を見ずに、せをむけて暗唱する。〈同義語〉→倍。「背誦(=倍誦)」「背文(=倍文)」

{動}書物を見ずに、せをむけて暗唱する。〈同義語〉→倍。「背誦(=倍誦)」「背文(=倍文)」

{動}せおう。〈類義語〉→負フ。

《解字》

会意兼形声。北ホクは、二人の人がせなかを向けあったさま。背は「肉+音符北」で、せなか、せなかを向けるの意。→北

《単語家族》

北(せなかを向ける方角)

{動}せおう。〈類義語〉→負フ。

《解字》

会意兼形声。北ホクは、二人の人がせなかを向けあったさま。背は「肉+音符北」で、せなか、せなかを向けるの意。→北

《単語家族》

北(せなかを向ける方角) 倍ハイ(そむく)

倍ハイ(そむく) 負(せをむけてにげる、せおう)などと同系。

《類義》

脊セキは、ぎざぎざと左右につき出たせぼね。→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

負(せをむけてにげる、せおう)などと同系。

《類義》

脊セキは、ぎざぎざと左右につき出たせぼね。→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 肉部 [六年]

区点=3956 16進=4758 シフトJIS=9477

《常用音訓》ハイ/せ/せい/そむ…く/そむ…ける

《音読み》

9画 肉部 [六年]

区点=3956 16進=4758 シフトJIS=9477

《常用音訓》ハイ/せ/せい/そむ…く/そむ…ける

《音読み》  ハイ

ハイ /ヘ/ハイ

/ヘ/ハイ 〈b

〈b i〉/

i〉/ ハイ

ハイ /ベ/バイ

/ベ/バイ 〈b

〈b i・b

i・b i〉

《訓読み》 せい/そむける/せ/そむく

《名付け》 しろ・せ・のり

《意味》

i〉

《訓読み》 せい/そむける/せ/そむく

《名付け》 しろ・せ・のり

《意味》

{名}せ。せなか。また、うしろ。うらがわ。〈対語〉→腹。「腹背」「紙背(紙のうら)」

{名}せ。せなか。また、うしろ。うらがわ。〈対語〉→腹。「腹背」「紙背(紙のうら)」

{名}物の高い部分のこと。▽動物のせは、足や腹より高い所にあることから。「橋背(橋の上面)」

{名}物の高い部分のこと。▽動物のせは、足や腹より高い所にあることから。「橋背(橋の上面)」

{動}そむく。せなかを向ける。せなかを向けて離れさる。転じて、現世にせを向けて死去する。〈対語〉→向・→従。「向背(従うかそむくか)」「背信」「見背=背カル」「背而走=背キテ走グ」〔→荀子〕

{動}そむく。せなかを向ける。せなかを向けて離れさる。転じて、現世にせを向けて死去する。〈対語〉→向・→従。「向背(従うかそむくか)」「背信」「見背=背カル」「背而走=背キテ走グ」〔→荀子〕

{動}書物を見ずに、せをむけて暗唱する。〈同義語〉→倍。「背誦(=倍誦)」「背文(=倍文)」

{動}書物を見ずに、せをむけて暗唱する。〈同義語〉→倍。「背誦(=倍誦)」「背文(=倍文)」

{動}せおう。〈類義語〉→負フ。

《解字》

会意兼形声。北ホクは、二人の人がせなかを向けあったさま。背は「肉+音符北」で、せなか、せなかを向けるの意。→北

《単語家族》

北(せなかを向ける方角)

{動}せおう。〈類義語〉→負フ。

《解字》

会意兼形声。北ホクは、二人の人がせなかを向けあったさま。背は「肉+音符北」で、せなか、せなかを向けるの意。→北

《単語家族》

北(せなかを向ける方角) 倍ハイ(そむく)

倍ハイ(そむく) 負(せをむけてにげる、せおう)などと同系。

《類義》

脊セキは、ぎざぎざと左右につき出たせぼね。→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

負(せをむけてにげる、せおう)などと同系。

《類義》

脊セキは、ぎざぎざと左右につき出たせぼね。→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

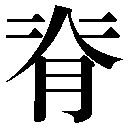

脊 せい🔗⭐🔉

【脊】

10画 肉部

区点=3252 16進=4054 シフトJIS=90D2

《音読み》 セキ

10画 肉部

区点=3252 16進=4054 シフトJIS=90D2

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 せ/せい

《意味》

〉

《訓読み》 せ/せい

《意味》

{名}せ。ぎざぎざと左右に張り出たせぼね。また、せなか。〈類義語〉→呂リョ(せきつい骨)。「脊呂セキリョ」「脊柱セキチュウ」

{名}せ。ぎざぎざと左右に張り出たせぼね。また、せなか。〈類義語〉→呂リョ(せきつい骨)。「脊呂セキリョ」「脊柱セキチュウ」

{名}せ。中央が高くなっている所。「屋脊オクセキ(屋根の高い所)」「山脊サンセキ(山のせ)」

〔国〕せ。せい。身のたけ。「脊が高い」

《解字》

{名}せ。中央が高くなっている所。「屋脊オクセキ(屋根の高い所)」「山脊サンセキ(山のせ)」

〔国〕せ。せい。身のたけ。「脊が高い」

《解字》

会意。「せぼねのぎざぎざと張ったさま+肉」。

《単語家族》

冊サク(ぎざぎざと長短のある短冊)

会意。「せぼねのぎざぎざと張ったさま+肉」。

《単語家族》

冊サク(ぎざぎざと長短のある短冊) 柵サク(ぎざぎざのあるかき)

柵サク(ぎざぎざのあるかき) 簀セキ(端のぎざぎざと出入りするすのこ)などと同系。

《類義》

背は、せなか、うしろの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

簀セキ(端のぎざぎざと出入りするすのこ)などと同系。

《類義》

背は、せなか、うしろの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 肉部

区点=3252 16進=4054 シフトJIS=90D2

《音読み》 セキ

10画 肉部

区点=3252 16進=4054 シフトJIS=90D2

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 せ/せい

《意味》

〉

《訓読み》 せ/せい

《意味》

{名}せ。ぎざぎざと左右に張り出たせぼね。また、せなか。〈類義語〉→呂リョ(せきつい骨)。「脊呂セキリョ」「脊柱セキチュウ」

{名}せ。ぎざぎざと左右に張り出たせぼね。また、せなか。〈類義語〉→呂リョ(せきつい骨)。「脊呂セキリョ」「脊柱セキチュウ」

{名}せ。中央が高くなっている所。「屋脊オクセキ(屋根の高い所)」「山脊サンセキ(山のせ)」

〔国〕せ。せい。身のたけ。「脊が高い」

《解字》

{名}せ。中央が高くなっている所。「屋脊オクセキ(屋根の高い所)」「山脊サンセキ(山のせ)」

〔国〕せ。せい。身のたけ。「脊が高い」

《解字》

会意。「せぼねのぎざぎざと張ったさま+肉」。

《単語家族》

冊サク(ぎざぎざと長短のある短冊)

会意。「せぼねのぎざぎざと張ったさま+肉」。

《単語家族》

冊サク(ぎざぎざと長短のある短冊) 柵サク(ぎざぎざのあるかき)

柵サク(ぎざぎざのあるかき) 簀セキ(端のぎざぎざと出入りするすのこ)などと同系。

《類義》

背は、せなか、うしろの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

簀セキ(端のぎざぎざと出入りするすのこ)などと同系。

《類義》

背は、せなか、うしろの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

西安 セイアン🔗⭐🔉

【西安】

セイアン 都市名。陝西センセイ省南部にある。昔の長安にあたる。前漢・隋・唐代の都。

西夷 セイイ🔗⭐🔉

【西夷】

セイイ  西方のえびす。

西方のえびす。 西洋人のことをののしっていうことば。

西洋人のことをののしっていうことば。

西方のえびす。

西方のえびす。 西洋人のことをののしっていうことば。

西洋人のことをののしっていうことば。

西域 セイイキ🔗⭐🔉

【西域】

セイイキ・サイイキ 昔の中国人が西方の諸国をばくぜんと総称したことば。(イ)今の中央アジア地方から中近東地方のあたりまでの地域。(ロ)今の新疆維吾爾シンキョウウイグル自治区のある地域。

西域都護府 セイイキトゴフ🔗⭐🔉

【西域都護府】

セイイキトゴフ・サイイキトゴフ 役所の名。漢代に西域地方をおさめるために置かれた。

誠意 セイイ🔗⭐🔉

【誠意】

セイイ  私欲や偽りの気持ちを持たず、正直に物事に対する心。真心。誠心。

私欲や偽りの気持ちを持たず、正直に物事に対する心。真心。誠心。 イヲマコトニス心に偽りをもたず、誠一な状態にする。▽「大学」の「欲正其心者、先誠其意=其ノ心ヲ正サント欲スル者ハ、先ヅソノ意ヲ誠ニス」から。

イヲマコトニス心に偽りをもたず、誠一な状態にする。▽「大学」の「欲正其心者、先誠其意=其ノ心ヲ正サント欲スル者ハ、先ヅソノ意ヲ誠ニス」から。

私欲や偽りの気持ちを持たず、正直に物事に対する心。真心。誠心。

私欲や偽りの気持ちを持たず、正直に物事に対する心。真心。誠心。 イヲマコトニス心に偽りをもたず、誠一な状態にする。▽「大学」の「欲正其心者、先誠其意=其ノ心ヲ正サント欲スル者ハ、先ヅソノ意ヲ誠ニス」から。

イヲマコトニス心に偽りをもたず、誠一な状態にする。▽「大学」の「欲正其心者、先誠其意=其ノ心ヲ正サント欲スル者ハ、先ヅソノ意ヲ誠ニス」から。

霽威 セイイ🔗⭐🔉

【霽威】

セイイ 雨がやんではれるように、怒りが解ける。

青烏 セイウ🔗⭐🔉

【青烏】

セイウ  青色のからす。

青色のからす。 芋の別名。

芋の別名。

青色のからす。

青色のからす。 芋の別名。

芋の別名。

青雲 セイウン🔗⭐🔉

青鞋 セイアイ🔗⭐🔉

【青鞋】

セイアイ わらじ。

静安 セイアン🔗⭐🔉

【静泰】

セイタイ 静かでやすらかな。『静安セイアン・静寧セイネイ』「清虚静泰」

漢字源に「せい」で始まるの検索結果 1-48。もっと読み込む