複数辞典一括検索+![]()

![]()

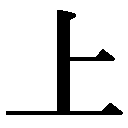

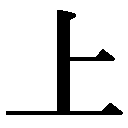

上 うえ🔗⭐🔉

【上】

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}関係する面。…において。「理論上」

{名}関係する面。…において。「理論上」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

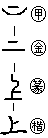

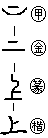

《解字》

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}関係する面。…において。「理論上」

{名}関係する面。…において。「理論上」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

上人 ウエビト🔗⭐🔉

【上人】

ジョウジン

ジョウジン  すぐれた人。

すぐれた人。 〔俗〕目上の人を呼ぶことば。

〔俗〕目上の人を呼ぶことば。 ジョウニン・ショウニン

ジョウニン・ショウニン  〔仏〕知識が豊かで人格がすぐれた僧の尊称。

〔仏〕知識が豊かで人格がすぐれた僧の尊称。 〔国〕広く、僧の尊称。

〔国〕広く、僧の尊称。 ウエビト〔国〕殿上人。

ウエビト〔国〕殿上人。

ジョウジン

ジョウジン  すぐれた人。

すぐれた人。 〔俗〕目上の人を呼ぶことば。

〔俗〕目上の人を呼ぶことば。 ジョウニン・ショウニン

ジョウニン・ショウニン  〔仏〕知識が豊かで人格がすぐれた僧の尊称。

〔仏〕知識が豊かで人格がすぐれた僧の尊称。 〔国〕広く、僧の尊称。

〔国〕広く、僧の尊称。 ウエビト〔国〕殿上人。

ウエビト〔国〕殿上人。

迂迂 ウウ🔗⭐🔉

【于于】

ウウ =迂迂。 うむ、うむというだけで何も知らないさま。▽一説に満足するさま。

うむ、うむというだけで何も知らないさま。▽一説に満足するさま。 つかえて、歩くさま。

つかえて、歩くさま。 困難なさま。

困難なさま。

うむ、うむというだけで何も知らないさま。▽一説に満足するさま。

うむ、うむというだけで何も知らないさま。▽一説に満足するさま。 つかえて、歩くさま。

つかえて、歩くさま。 困難なさま。

困難なさま。

于越 ウエツ🔗⭐🔉

【于越】

ウエツ 古代の国名。二つの説がある。(イ)越の国。▽「于」は、語気をあらわす接頭辞。(ロ)干越カンエツ。▽「于」は「干」の誤りで干カン(呉の別名)と越。

初 うい🔗⭐🔉

【初】

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕 はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」

はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」 うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」

うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」 そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」

そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」 うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る)

うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る) 作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ

7画 刀部 [四年]

区点=2973 16進=3D69 シフトJIS=8F89

《常用音訓》ショ/うい/そ…める/はじ…め/はじ…めて/はつ

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 はじめ/はじめて/はつ/うい(うひ)/そめる(そむ)/うぶ

《名付け》 うい・はじめ・はつ・もと

《意味》

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。ことのおこり。最初。もと。〈対語〉→終・→後。「不忘其初=ソノ初メヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{名}はじめ。物語のおこりを説きおこすことば。「初鄭武公娶于申=初メ鄭ノ武公申ヨリ娶ル」〔→左伝〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。最初に。「年少初学=年少クシテ初メテ学ブ」〔→史記〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{副}はじめて。やっと…したばかり。「楊家有女初長成=楊家ニ女有リ初メテ長成ス」〔→白居易〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕

{助}陰暦で、月の一日から十日までの日付をあらわすことば。「初一、初二…初十」という。

〔国〕 はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」

はつ。最初であること。最初の。「初午ハツウマ」 うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」

うい(ウヒ)。最初であること。はじめての。「初陣」「初孫」 そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」

そめる(ソム)。しはじめる。「渡り初め」 うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る)

うぶ。世なれていない。「初な娘」

《解字》

会意。「刀+衣」で、衣料に対して、最初にはさみを入れて切ることを示す。また、最初に素材に切れめを入れることが、人工の開始であることから、はじめの意に転じた。創ソウ(切る→創作・創造する)の場合と、その転義のしかたは同じである。

《単語家族》

乍サ(さっと切る) 作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

作(切る→つくる、おこる)などと同系。

《類義》

→始

《異字同訓》

はじまる/はじめ/はじめて/はじめる 初め/初めて「初めこう思った。初めての経験」始まる/始め/始める「会が始まる。始めと終わり。御用始め。仕事を始める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

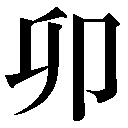

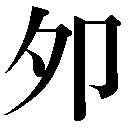

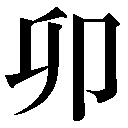

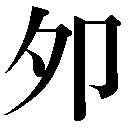

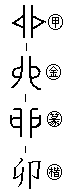

卯 う🔗⭐🔉

【卯】

5画 卩部 [人名漢字]

区点=1712 16進=312C シフトJIS=894B

【夘】異体字異体字

5画 卩部 [人名漢字]

区点=1712 16進=312C シフトJIS=894B

【夘】異体字異体字

5画 夕部

区点=5041 16進=5249 シフトJIS=99C7

《音読み》 ボウ(バウ)

5画 夕部

区点=5041 16進=5249 シフトJIS=99C7

《音読み》 ボウ(バウ) /ミョウ(メウ)

/ミョウ(メウ) 〈m

〈m o〉

《訓読み》 う

《名付け》 あきら・う・しげ・しげる

《意味》

o〉

《訓読み》 う

《名付け》 あきら・う・しげ・しげる

《意味》

{名}う。十二支の四番め。▽時刻では今の午前六時、およびその前後二時間、方角では東、動物ではうさぎに当てる。

{名}う。十二支の四番め。▽時刻では今の午前六時、およびその前後二時間、方角では東、動物ではうさぎに当てる。

{動}おかしてはいりこむ。▽冒に当てた用法。雄オスくぎを卯釘ボウテイ、はめ木細工の食いこむ所を卯、差しこむほうを筍ジュンという。

{動}おかしてはいりこむ。▽冒に当てた用法。雄オスくぎを卯釘ボウテイ、はめ木細工の食いこむ所を卯、差しこむほうを筍ジュンという。

「点卯テンボウ」とは、昔、官庁で午前六時(=卯)に、出勤した者の点呼をとったこと。「応卯オウボウ」とは、登庁して記名すること。「卯簿ボウボ」とは、出勤簿。

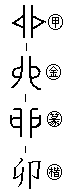

《解字》

「点卯テンボウ」とは、昔、官庁で午前六時(=卯)に、出勤した者の点呼をとったこと。「応卯オウボウ」とは、登庁して記名すること。「卯簿ボウボ」とは、出勤簿。

《解字》

指事。門をむりに押しあけて中にはいりこむさまを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

指事。門をむりに押しあけて中にはいりこむさまを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 卩部 [人名漢字]

区点=1712 16進=312C シフトJIS=894B

【夘】異体字異体字

5画 卩部 [人名漢字]

区点=1712 16進=312C シフトJIS=894B

【夘】異体字異体字

5画 夕部

区点=5041 16進=5249 シフトJIS=99C7

《音読み》 ボウ(バウ)

5画 夕部

区点=5041 16進=5249 シフトJIS=99C7

《音読み》 ボウ(バウ) /ミョウ(メウ)

/ミョウ(メウ) 〈m

〈m o〉

《訓読み》 う

《名付け》 あきら・う・しげ・しげる

《意味》

o〉

《訓読み》 う

《名付け》 あきら・う・しげ・しげる

《意味》

{名}う。十二支の四番め。▽時刻では今の午前六時、およびその前後二時間、方角では東、動物ではうさぎに当てる。

{名}う。十二支の四番め。▽時刻では今の午前六時、およびその前後二時間、方角では東、動物ではうさぎに当てる。

{動}おかしてはいりこむ。▽冒に当てた用法。雄オスくぎを卯釘ボウテイ、はめ木細工の食いこむ所を卯、差しこむほうを筍ジュンという。

{動}おかしてはいりこむ。▽冒に当てた用法。雄オスくぎを卯釘ボウテイ、はめ木細工の食いこむ所を卯、差しこむほうを筍ジュンという。

「点卯テンボウ」とは、昔、官庁で午前六時(=卯)に、出勤した者の点呼をとったこと。「応卯オウボウ」とは、登庁して記名すること。「卯簿ボウボ」とは、出勤簿。

《解字》

「点卯テンボウ」とは、昔、官庁で午前六時(=卯)に、出勤した者の点呼をとったこと。「応卯オウボウ」とは、登庁して記名すること。「卯簿ボウボ」とは、出勤簿。

《解字》

指事。門をむりに押しあけて中にはいりこむさまを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

指事。門をむりに押しあけて中にはいりこむさまを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

右往左往 ウオウサオウ🔗⭐🔉

【右往左往】

ウオウサオウ〔国〕おおぜいの人が入り乱れて、あっちへいったりこっちへいったりすること。

憂 うい🔗⭐🔉

【憂】

15画 心部 [常用漢字]

区点=4511 16進=4D2B シフトJIS=974A

《常用音訓》ユウ/う…い/うれ…い/うれ…える

《音読み》 ユウ(イウ)

15画 心部 [常用漢字]

区点=4511 16進=4D2B シフトJIS=974A

《常用音訓》ユウ/う…い/うれ…い/うれ…える

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 うい/うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/うさ

《意味》

u〉

《訓読み》 うい/うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/うさ

《意味》

{動}うれえる(ウレフ)。心配してふさぎこむ。物思いに沈む。〈類義語〉→愁シュウ。「憂愁」「父母唯其疾之憂=父母ハ、タダソノ疾ヲコレ憂フ」〔→論語〕

{動}うれえる(ウレフ)。心配してふさぎこむ。物思いに沈む。〈類義語〉→愁シュウ。「憂愁」「父母唯其疾之憂=父母ハ、タダソノ疾ヲコレ憂フ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。うさ。心配ごと。また、心配してめいった気持ち。「解憂=憂ヒヲ解ク」「杞憂キユウ(ゆえなき心配)」

{名}うれい(ウレヒ)。うさ。心配ごと。また、心配してめいった気持ち。「解憂=憂ヒヲ解ク」「杞憂キユウ(ゆえなき心配)」

{名}過労による病気。〈類義語〉→患。「有采薪之憂=采薪ノ憂ヒアリ」〔→孟子〕

{名}過労による病気。〈類義語〉→患。「有采薪之憂=采薪ノ憂ヒアリ」〔→孟子〕

{名}死んだ父母のために服する喪。「丁憂=憂ヒニ丁ル」「居憂=憂ヒニ居ル」

《解字》

{名}死んだ父母のために服する喪。「丁憂=憂ヒニ丁ル」「居憂=憂ヒニ居ル」

《解字》

会意。「頁(あたま)+心+夊(足を引きずる)」で、頭と心とが悩ましく、足もとどこおるさま。かぼそく沈みがちな意を含む。

《単語家族》

優(しずしずと動く俳優)

会意。「頁(あたま)+心+夊(足を引きずる)」で、頭と心とが悩ましく、足もとどこおるさま。かぼそく沈みがちな意を含む。

《単語家族》

優(しずしずと動く俳優) 幽(細かくかすか)

幽(細かくかすか) 夭ヨウ(か細い)などと同系。

《類義》

愁は、心配で心が細く縮むこと。悁エンは、心が縮んで晴れないこと。患は、くよくよと気にすること。

《異字同訓》

うれい/うれえ。 憂い/憂え「後顧の憂い(え)。災害を招く憂い(え)がある」愁い「春の愁い。愁いに沈む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夭ヨウ(か細い)などと同系。

《類義》

愁は、心配で心が細く縮むこと。悁エンは、心が縮んで晴れないこと。患は、くよくよと気にすること。

《異字同訓》

うれい/うれえ。 憂い/憂え「後顧の憂い(え)。災害を招く憂い(え)がある」愁い「春の愁い。愁いに沈む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 心部 [常用漢字]

区点=4511 16進=4D2B シフトJIS=974A

《常用音訓》ユウ/う…い/うれ…い/うれ…える

《音読み》 ユウ(イウ)

15画 心部 [常用漢字]

区点=4511 16進=4D2B シフトJIS=974A

《常用音訓》ユウ/う…い/うれ…い/うれ…える

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 うい/うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/うさ

《意味》

u〉

《訓読み》 うい/うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/うさ

《意味》

{動}うれえる(ウレフ)。心配してふさぎこむ。物思いに沈む。〈類義語〉→愁シュウ。「憂愁」「父母唯其疾之憂=父母ハ、タダソノ疾ヲコレ憂フ」〔→論語〕

{動}うれえる(ウレフ)。心配してふさぎこむ。物思いに沈む。〈類義語〉→愁シュウ。「憂愁」「父母唯其疾之憂=父母ハ、タダソノ疾ヲコレ憂フ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。うさ。心配ごと。また、心配してめいった気持ち。「解憂=憂ヒヲ解ク」「杞憂キユウ(ゆえなき心配)」

{名}うれい(ウレヒ)。うさ。心配ごと。また、心配してめいった気持ち。「解憂=憂ヒヲ解ク」「杞憂キユウ(ゆえなき心配)」

{名}過労による病気。〈類義語〉→患。「有采薪之憂=采薪ノ憂ヒアリ」〔→孟子〕

{名}過労による病気。〈類義語〉→患。「有采薪之憂=采薪ノ憂ヒアリ」〔→孟子〕

{名}死んだ父母のために服する喪。「丁憂=憂ヒニ丁ル」「居憂=憂ヒニ居ル」

《解字》

{名}死んだ父母のために服する喪。「丁憂=憂ヒニ丁ル」「居憂=憂ヒニ居ル」

《解字》

会意。「頁(あたま)+心+夊(足を引きずる)」で、頭と心とが悩ましく、足もとどこおるさま。かぼそく沈みがちな意を含む。

《単語家族》

優(しずしずと動く俳優)

会意。「頁(あたま)+心+夊(足を引きずる)」で、頭と心とが悩ましく、足もとどこおるさま。かぼそく沈みがちな意を含む。

《単語家族》

優(しずしずと動く俳優) 幽(細かくかすか)

幽(細かくかすか) 夭ヨウ(か細い)などと同系。

《類義》

愁は、心配で心が細く縮むこと。悁エンは、心が縮んで晴れないこと。患は、くよくよと気にすること。

《異字同訓》

うれい/うれえ。 憂い/憂え「後顧の憂い(え)。災害を招く憂い(え)がある」愁い「春の愁い。愁いに沈む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夭ヨウ(か細い)などと同系。

《類義》

愁は、心配で心が細く縮むこと。悁エンは、心が縮んで晴れないこと。患は、くよくよと気にすること。

《異字同訓》

うれい/うれえ。 憂い/憂え「後顧の憂い(え)。災害を招く憂い(え)がある」愁い「春の愁い。愁いに沈む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

有為 ウイ🔗⭐🔉

【有為】

ユウイ

ユウイ  事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕

事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕 職務がある。

職務がある。 ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

ユウイ

ユウイ  事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕

事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕 職務がある。

職務がある。 ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

有縁 ウエン🔗⭐🔉

【有縁】

ユウエン 縁があること。縁が深いこと。

ユウエン 縁があること。縁が深いこと。 ウエン〔仏〕

ウエン〔仏〕 仏道に縁のあるもの。仏法は前世からの因縁あるものによって教えられ、また、信ぜられることをいう。

仏道に縁のあるもの。仏法は前世からの因縁あるものによって教えられ、また、信ぜられることをいう。 転じて、仏に救われる人。

転じて、仏に救われる人。

ユウエン 縁があること。縁が深いこと。

ユウエン 縁があること。縁が深いこと。 ウエン〔仏〕

ウエン〔仏〕 仏道に縁のあるもの。仏法は前世からの因縁あるものによって教えられ、また、信ぜられることをいう。

仏道に縁のあるもの。仏法は前世からの因縁あるものによって教えられ、また、信ぜられることをいう。 転じて、仏に救われる人。

転じて、仏に救われる人。

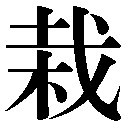

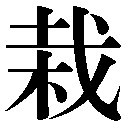

栽 うえる🔗⭐🔉

【栽】

10画 木部 [常用漢字]

区点=2647 16進=3A4F シフトJIS=8DCD

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

10画 木部 [常用漢字]

区点=2647 16進=3A4F シフトJIS=8DCD

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

〈z

〈z i〉

《訓読み》 きる/うえる(うう)

《名付け》 たね

《意味》

i〉

《訓読み》 きる/うえる(うう)

《名付け》 たね

《意味》

{動}きる。うえる(ウウ)。植物の枝葉をほどよくきって、形をととのえる。はさみを入れて植物を育てる。また、草木をうえる。〈類義語〉→培(つちかう)。「栽培」「植栽」

{動}きる。うえる(ウウ)。植物の枝葉をほどよくきって、形をととのえる。はさみを入れて植物を育てる。また、草木をうえる。〈類義語〉→培(つちかう)。「栽培」「植栽」

{名}枝葉をちょうどよい程度にきってほどよく育てた植物。植えこみ。「盆栽」

《解字》

会意兼形声。栽の木を除いた部分(音サイ)は「才(流れをたちきるせき)+戈(刃物)」を組みあわせて、たちきることを示す。栽はそれを音符とし木を加えた字で、植物のむだな枝葉を切って、ほどよく育てること。

《単語家族》

材(きった木)

{名}枝葉をちょうどよい程度にきってほどよく育てた植物。植えこみ。「盆栽」

《解字》

会意兼形声。栽の木を除いた部分(音サイ)は「才(流れをたちきるせき)+戈(刃物)」を組みあわせて、たちきることを示す。栽はそれを音符とし木を加えた字で、植物のむだな枝葉を切って、ほどよく育てること。

《単語家族》

材(きった木) 裁(布地をきる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

裁(布地をきる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 木部 [常用漢字]

区点=2647 16進=3A4F シフトJIS=8DCD

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

10画 木部 [常用漢字]

区点=2647 16進=3A4F シフトJIS=8DCD

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

〈z

〈z i〉

《訓読み》 きる/うえる(うう)

《名付け》 たね

《意味》

i〉

《訓読み》 きる/うえる(うう)

《名付け》 たね

《意味》

{動}きる。うえる(ウウ)。植物の枝葉をほどよくきって、形をととのえる。はさみを入れて植物を育てる。また、草木をうえる。〈類義語〉→培(つちかう)。「栽培」「植栽」

{動}きる。うえる(ウウ)。植物の枝葉をほどよくきって、形をととのえる。はさみを入れて植物を育てる。また、草木をうえる。〈類義語〉→培(つちかう)。「栽培」「植栽」

{名}枝葉をちょうどよい程度にきってほどよく育てた植物。植えこみ。「盆栽」

《解字》

会意兼形声。栽の木を除いた部分(音サイ)は「才(流れをたちきるせき)+戈(刃物)」を組みあわせて、たちきることを示す。栽はそれを音符とし木を加えた字で、植物のむだな枝葉を切って、ほどよく育てること。

《単語家族》

材(きった木)

{名}枝葉をちょうどよい程度にきってほどよく育てた植物。植えこみ。「盆栽」

《解字》

会意兼形声。栽の木を除いた部分(音サイ)は「才(流れをたちきるせき)+戈(刃物)」を組みあわせて、たちきることを示す。栽はそれを音符とし木を加えた字で、植物のむだな枝葉を切って、ほどよく育てること。

《単語家族》

材(きった木) 裁(布地をきる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

裁(布地をきる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

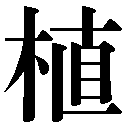

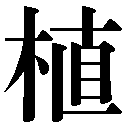

植 うえる🔗⭐🔉

【植】

12画 木部 [三年]

区点=3102 16進=3F22 シフトJIS=9041

《常用音訓》ショク/う…える/う…わる

《音読み》 ショク

12画 木部 [三年]

区点=3102 16進=3F22 シフトJIS=9041

《常用音訓》ショク/う…える/う…わる

《音読み》 ショク /ジキ

/ジキ /チ

/チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 うわる/うえる(うう)/たてる(たつ)

《名付け》 うえ・たね・なお

《意味》

〉

《訓読み》 うわる/うえる(うう)/たてる(たつ)

《名付け》 うえ・たね・なお

《意味》

{動}うえる(ウウ)。草木をたててうえる。うえつける。〈類義語〉→種。「種植(うえる)」「移植」

{動}うえる(ウウ)。草木をたててうえる。うえつける。〈類義語〉→種。「種植(うえる)」「移植」

{動}たてる(タツ)。木をうえるように、まっすぐたてる。「植其杖而芸=ソノ杖ヲ植テテ芸ス」〔→論語〕

{動}たてる(タツ)。木をうえるように、まっすぐたてる。「植其杖而芸=ソノ杖ヲ植テテ芸ス」〔→論語〕

{動・形}じっとたつ。▽じっと、ひと所にたっている草木を植物という。

{動・形}じっとたつ。▽じっと、ひと所にたっている草木を植物という。

{動}じっと定着させる。定着させて育てる。「培植」「封植」「植民(=殖民)」

{動}じっと定着させる。定着させて育てる。「培植」「封植」「植民(=殖民)」

{動}まっすぐたてておく。じっと、止めておく。▽置チ(おく)に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。直の原字は「―印(まっすぐ)+目」からなる会意文字で、目をまっすぐに向けること。植は「木+音符直」で、木をまっすぐにたてること。→直

《単語家族》

置(まっすぐたてておく)

{動}まっすぐたてておく。じっと、止めておく。▽置チ(おく)に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。直の原字は「―印(まっすぐ)+目」からなる会意文字で、目をまっすぐに向けること。植は「木+音符直」で、木をまっすぐにたてること。→直

《単語家族》

置(まっすぐたてておく) 徳トク(まっすぐな心と行い)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

徳トク(まっすぐな心と行い)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 木部 [三年]

区点=3102 16進=3F22 シフトJIS=9041

《常用音訓》ショク/う…える/う…わる

《音読み》 ショク

12画 木部 [三年]

区点=3102 16進=3F22 シフトJIS=9041

《常用音訓》ショク/う…える/う…わる

《音読み》 ショク /ジキ

/ジキ /チ

/チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 うわる/うえる(うう)/たてる(たつ)

《名付け》 うえ・たね・なお

《意味》

〉

《訓読み》 うわる/うえる(うう)/たてる(たつ)

《名付け》 うえ・たね・なお

《意味》

{動}うえる(ウウ)。草木をたててうえる。うえつける。〈類義語〉→種。「種植(うえる)」「移植」

{動}うえる(ウウ)。草木をたててうえる。うえつける。〈類義語〉→種。「種植(うえる)」「移植」

{動}たてる(タツ)。木をうえるように、まっすぐたてる。「植其杖而芸=ソノ杖ヲ植テテ芸ス」〔→論語〕

{動}たてる(タツ)。木をうえるように、まっすぐたてる。「植其杖而芸=ソノ杖ヲ植テテ芸ス」〔→論語〕

{動・形}じっとたつ。▽じっと、ひと所にたっている草木を植物という。

{動・形}じっとたつ。▽じっと、ひと所にたっている草木を植物という。

{動}じっと定着させる。定着させて育てる。「培植」「封植」「植民(=殖民)」

{動}じっと定着させる。定着させて育てる。「培植」「封植」「植民(=殖民)」

{動}まっすぐたてておく。じっと、止めておく。▽置チ(おく)に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。直の原字は「―印(まっすぐ)+目」からなる会意文字で、目をまっすぐに向けること。植は「木+音符直」で、木をまっすぐにたてること。→直

《単語家族》

置(まっすぐたてておく)

{動}まっすぐたてておく。じっと、止めておく。▽置チ(おく)に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。直の原字は「―印(まっすぐ)+目」からなる会意文字で、目をまっすぐに向けること。植は「木+音符直」で、木をまっすぐにたてること。→直

《単語家族》

置(まっすぐたてておく) 徳トク(まっすぐな心と行い)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

徳トク(まっすぐな心と行い)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

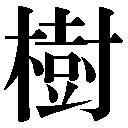

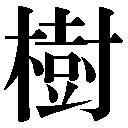

樹 うえる🔗⭐🔉

【樹】

16画 木部 [六年]

区点=2889 16進=3C79 シフトJIS=8EF7

《常用音訓》ジュ

《音読み》 ジュ/ズ

16画 木部 [六年]

区点=2889 16進=3C79 シフトJIS=8EF7

《常用音訓》ジュ

《音読み》 ジュ/ズ /シュ

/シュ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 き/たてる(たつ)/たつ/うえる(うう)

《名付け》 いつき・き・しげ・たつ・たつき・な・みき・むら

《意味》

〉

《訓読み》 き/たてる(たつ)/たつ/うえる(うう)

《名付け》 いつき・き・しげ・たつ・たつき・な・みき・むら

《意味》

{名}き。たってはえているき。たちき。▽切ったきを材という。「植樹」「落葉樹」

{名}き。たってはえているき。たちき。▽切ったきを材という。「植樹」「落葉樹」

{名}ついたて。たてて中を見えなくする小塀コベイ。「邦君樹塞門=邦君ハ樹モテ門ヲ塞グ」〔→論語〕

{名}ついたて。たてて中を見えなくする小塀コベイ。「邦君樹塞門=邦君ハ樹モテ門ヲ塞グ」〔→論語〕

{動}たてる(タツ)。たつ。うえる(ウウ)。

{動}たてる(タツ)。たつ。うえる(ウウ)。 型にじっとたてる。また、たつ。木をうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→豎ジュ。「建樹(たてる)」「十年之計、莫如樹木、終身之計、莫如樹人=十年ノ計ニハ、木ヲ樹ウルニシクハナシ、終身ノ計ニハ、人ヲ樹ツルニシクハナシ」〔→管子〕

《解字》

型にじっとたてる。また、たつ。木をうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→豎ジュ。「建樹(たてる)」「十年之計、莫如樹木、終身之計、莫如樹人=十年ノ計ニハ、木ヲ樹ウルニシクハナシ、終身ノ計ニハ、人ヲ樹ツルニシクハナシ」〔→管子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字は、太鼓タイコまたは豆(たかつき)を直立させたさまに寸(手)を加えて、

会意兼形声。右側の字は、太鼓タイコまたは豆(たかつき)を直立させたさまに寸(手)を加えて、 型にたてる動作を示す。樹はそれを音符とし、木をそえた字で、たった木のこと。

《単語家族》

豎ジュ(たてる、たて)

型にたてる動作を示す。樹はそれを音符とし、木をそえた字で、たった木のこと。

《単語家族》

豎ジュ(たてる、たて) 逗トウ(じっとたち止まる)などと同系。

《類義》

→木・→建

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

逗トウ(じっとたち止まる)などと同系。

《類義》

→木・→建

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 木部 [六年]

区点=2889 16進=3C79 シフトJIS=8EF7

《常用音訓》ジュ

《音読み》 ジュ/ズ

16画 木部 [六年]

区点=2889 16進=3C79 シフトJIS=8EF7

《常用音訓》ジュ

《音読み》 ジュ/ズ /シュ

/シュ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 き/たてる(たつ)/たつ/うえる(うう)

《名付け》 いつき・き・しげ・たつ・たつき・な・みき・むら

《意味》

〉

《訓読み》 き/たてる(たつ)/たつ/うえる(うう)

《名付け》 いつき・き・しげ・たつ・たつき・な・みき・むら

《意味》

{名}き。たってはえているき。たちき。▽切ったきを材という。「植樹」「落葉樹」

{名}き。たってはえているき。たちき。▽切ったきを材という。「植樹」「落葉樹」

{名}ついたて。たてて中を見えなくする小塀コベイ。「邦君樹塞門=邦君ハ樹モテ門ヲ塞グ」〔→論語〕

{名}ついたて。たてて中を見えなくする小塀コベイ。「邦君樹塞門=邦君ハ樹モテ門ヲ塞グ」〔→論語〕

{動}たてる(タツ)。たつ。うえる(ウウ)。

{動}たてる(タツ)。たつ。うえる(ウウ)。 型にじっとたてる。また、たつ。木をうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→豎ジュ。「建樹(たてる)」「十年之計、莫如樹木、終身之計、莫如樹人=十年ノ計ニハ、木ヲ樹ウルニシクハナシ、終身ノ計ニハ、人ヲ樹ツルニシクハナシ」〔→管子〕

《解字》

型にじっとたてる。また、たつ。木をうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→豎ジュ。「建樹(たてる)」「十年之計、莫如樹木、終身之計、莫如樹人=十年ノ計ニハ、木ヲ樹ウルニシクハナシ、終身ノ計ニハ、人ヲ樹ツルニシクハナシ」〔→管子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字は、太鼓タイコまたは豆(たかつき)を直立させたさまに寸(手)を加えて、

会意兼形声。右側の字は、太鼓タイコまたは豆(たかつき)を直立させたさまに寸(手)を加えて、 型にたてる動作を示す。樹はそれを音符とし、木をそえた字で、たった木のこと。

《単語家族》

豎ジュ(たてる、たて)

型にたてる動作を示す。樹はそれを音符とし、木をそえた字で、たった木のこと。

《単語家族》

豎ジュ(たてる、たて) 逗トウ(じっとたち止まる)などと同系。

《類義》

→木・→建

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

逗トウ(じっとたち止まる)などと同系。

《類義》

→木・→建

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

殍 うえじに🔗⭐🔉

【殍】

11画 歹部

区点=6143 16進=5D4B シフトJIS=9F6A

《音読み》

11画 歹部

区点=6143 16進=5D4B シフトJIS=9F6A

《音読み》  ヒョウ(ヘウ)

ヒョウ(ヘウ) /ビョウ(ベウ)

/ビョウ(ベウ) /

/ フ

フ

〈f

〈f 〉/ビ

〉/ビ /ヒ

/ヒ 《訓読み》 うえじに(うゑじに)

《意味》

《訓読み》 うえじに(うゑじに)

《意味》

{動・名}うえじに(ウ

{動・名}うえじに(ウ ジニ)。空腹のために死ぬ。また、空腹のために死ぬこと。餓死。また、そうして死んだ人の軽い死体。「殍餓ヒョウガ・フガ(うえじに)」

ジニ)。空腹のために死ぬ。また、空腹のために死ぬこと。餓死。また、そうして死んだ人の軽い死体。「殍餓ヒョウガ・フガ(うえじに)」

{名}うえじに(ウ

{名}うえじに(ウ ジニ)。

ジニ)。

{動}草木が枯れて、軽くなる。

《解字》

形声。「歹(死体)+音符孚フ・ヒョウ」。

《単語家族》

漂(軽くうかぶ)

{動}草木が枯れて、軽くなる。

《解字》

形声。「歹(死体)+音符孚フ・ヒョウ」。

《単語家族》

漂(軽くうかぶ) 飄(軽く舞いあがる)と同系。

飄(軽く舞いあがる)と同系。

11画 歹部

区点=6143 16進=5D4B シフトJIS=9F6A

《音読み》

11画 歹部

区点=6143 16進=5D4B シフトJIS=9F6A

《音読み》  ヒョウ(ヘウ)

ヒョウ(ヘウ) /ビョウ(ベウ)

/ビョウ(ベウ) /

/ フ

フ

〈f

〈f 〉/ビ

〉/ビ /ヒ

/ヒ 《訓読み》 うえじに(うゑじに)

《意味》

《訓読み》 うえじに(うゑじに)

《意味》

{動・名}うえじに(ウ

{動・名}うえじに(ウ ジニ)。空腹のために死ぬ。また、空腹のために死ぬこと。餓死。また、そうして死んだ人の軽い死体。「殍餓ヒョウガ・フガ(うえじに)」

ジニ)。空腹のために死ぬ。また、空腹のために死ぬこと。餓死。また、そうして死んだ人の軽い死体。「殍餓ヒョウガ・フガ(うえじに)」

{名}うえじに(ウ

{名}うえじに(ウ ジニ)。

ジニ)。

{動}草木が枯れて、軽くなる。

《解字》

形声。「歹(死体)+音符孚フ・ヒョウ」。

《単語家族》

漂(軽くうかぶ)

{動}草木が枯れて、軽くなる。

《解字》

形声。「歹(死体)+音符孚フ・ヒョウ」。

《単語家族》

漂(軽くうかぶ) 飄(軽く舞いあがる)と同系。

飄(軽く舞いあがる)と同系。

烏衣 ウイ🔗⭐🔉

【烏衣】

ウイ  黒い着物。転じてそまつな着物のこと。▽文士や書生が着た。

黒い着物。転じてそまつな着物のこと。▽文士や書生が着た。 燕の別名。

燕の別名。

黒い着物。転じてそまつな着物のこと。▽文士や書生が着た。

黒い着物。転じてそまつな着物のこと。▽文士や書生が着た。 燕の別名。

燕の別名。

烏竜茶 ウーロンチャ🔗⭐🔉

【烏竜茶】

ウーロンチャ 福建省や台湾に産する茶。赤褐色で、香気が強い。

烏焉成馬 ウエンウマトナル🔗⭐🔉

【烏焉成馬】

ウエンウマトナル〈故事〉「烏」「焉」という字が「馬」の字になってしまう。よく似ている字に書きまちがえること。

無上 ウエナシ🔗⭐🔉

【無上】

ムジョウ・ウエナシ  この上もない。最もすぐれていること。

この上もない。最もすぐれていること。 命令を下す上位者がいない。

命令を下す上位者がいない。

この上もない。最もすぐれていること。

この上もない。最もすぐれていること。 命令を下す上位者がいない。

命令を下す上位者がいない。

禹域 ウイキ🔗⭐🔉

【禹域】

ウイキ 中国のこと。▽禹ウ王が洪水をおさめて九つの州の境界を正したときにきめた区域の意。

禹 ウ🔗⭐🔉

【禹】

ウ〈人名〉夏カの開祖とされる伝説上の聖王。黄河の洪水をおさめたといわれる。夏后氏禹、または有虞ユウグ氏禹ともいう。舜シュンに推されて王となった。その子は啓。

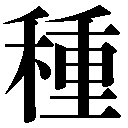

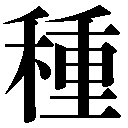

種 うえる🔗⭐🔉

【種】

14画 禾部 [四年]

区点=2879 16進=3C6F シフトJIS=8EED

《常用音訓》シュ/たね

《音読み》 シュ

14画 禾部 [四年]

区点=2879 16進=3C6F シフトJIS=8EED

《常用音訓》シュ/たね

《音読み》 シュ /ショウ

/ショウ 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh ng〉

《訓読み》 たね/たぐい(たぐひ)/うえる(うう)

《名付け》 おさ・かず・くさ・しげ・たね・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 たね/たぐい(たぐひ)/うえる(うう)

《名付け》 おさ・かず・くさ・しげ・たね・ふさ

《意味》

{名}たね。上から下へと土の中へうえこむたね。植物のたね。「播種=種ヲ播ク」「嘉種カシュ(よいたね)」

{名}たね。上から下へと土の中へうえこむたね。植物のたね。「播種=種ヲ播ク」「嘉種カシュ(よいたね)」

{名}たぐい(タグヒ)。たねのように品種を伝える血すじ。物の類の区別。「種類」「人種」「王侯将相寧有種乎=王侯将相ナンゾ種有ランヤ」〔→史記〕

{名}たぐい(タグヒ)。たねのように品種を伝える血すじ。物の類の区別。「種類」「人種」「王侯将相寧有種乎=王侯将相ナンゾ種有ランヤ」〔→史記〕

{単位}物の性質の区別を数える単位。

{単位}物の性質の区別を数える単位。

{動}うえる(ウウ)。たねや植物を上から下にと押しさげてうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→植。「種樹=樹ヲ種ウ」「種花=花ヲ種ウ」

{動}うえる(ウウ)。たねや植物を上から下にと押しさげてうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→植。「種樹=樹ヲ種ウ」「種花=花ヲ種ウ」

「種種ショウショウ・シュジュ」とは、上から下におさげの髪がたれたさま。「余髪如此種種=余ノ髪カクノゴトク種種タリ」〔→左伝〕

〔国〕たね。品種や血統を伝えるおすの精子。「種つけ」

《解字》

会意兼形声。重は「人+土+音符東(つきぬく)」の会意兼形声文字で、人が上から下に、地面にむかってとんとおもみをかけること。種は「禾(作物)+音符重」で、上から下に地面をおしさげて作物をうえること。→重

《単語家族》

踵ショウ(上から下に重みをかけるかかと)

「種種ショウショウ・シュジュ」とは、上から下におさげの髪がたれたさま。「余髪如此種種=余ノ髪カクノゴトク種種タリ」〔→左伝〕

〔国〕たね。品種や血統を伝えるおすの精子。「種つけ」

《解字》

会意兼形声。重は「人+土+音符東(つきぬく)」の会意兼形声文字で、人が上から下に、地面にむかってとんとおもみをかけること。種は「禾(作物)+音符重」で、上から下に地面をおしさげて作物をうえること。→重

《単語家族》

踵ショウ(上から下に重みをかけるかかと) 衝(とんと重みをかけてつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

衝(とんと重みをかけてつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 禾部 [四年]

区点=2879 16進=3C6F シフトJIS=8EED

《常用音訓》シュ/たね

《音読み》 シュ

14画 禾部 [四年]

区点=2879 16進=3C6F シフトJIS=8EED

《常用音訓》シュ/たね

《音読み》 シュ /ショウ

/ショウ 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh ng〉

《訓読み》 たね/たぐい(たぐひ)/うえる(うう)

《名付け》 おさ・かず・くさ・しげ・たね・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 たね/たぐい(たぐひ)/うえる(うう)

《名付け》 おさ・かず・くさ・しげ・たね・ふさ

《意味》

{名}たね。上から下へと土の中へうえこむたね。植物のたね。「播種=種ヲ播ク」「嘉種カシュ(よいたね)」

{名}たね。上から下へと土の中へうえこむたね。植物のたね。「播種=種ヲ播ク」「嘉種カシュ(よいたね)」

{名}たぐい(タグヒ)。たねのように品種を伝える血すじ。物の類の区別。「種類」「人種」「王侯将相寧有種乎=王侯将相ナンゾ種有ランヤ」〔→史記〕

{名}たぐい(タグヒ)。たねのように品種を伝える血すじ。物の類の区別。「種類」「人種」「王侯将相寧有種乎=王侯将相ナンゾ種有ランヤ」〔→史記〕

{単位}物の性質の区別を数える単位。

{単位}物の性質の区別を数える単位。

{動}うえる(ウウ)。たねや植物を上から下にと押しさげてうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→植。「種樹=樹ヲ種ウ」「種花=花ヲ種ウ」

{動}うえる(ウウ)。たねや植物を上から下にと押しさげてうえる。▽去声に読む。〈類義語〉→植。「種樹=樹ヲ種ウ」「種花=花ヲ種ウ」

「種種ショウショウ・シュジュ」とは、上から下におさげの髪がたれたさま。「余髪如此種種=余ノ髪カクノゴトク種種タリ」〔→左伝〕

〔国〕たね。品種や血統を伝えるおすの精子。「種つけ」

《解字》

会意兼形声。重は「人+土+音符東(つきぬく)」の会意兼形声文字で、人が上から下に、地面にむかってとんとおもみをかけること。種は「禾(作物)+音符重」で、上から下に地面をおしさげて作物をうえること。→重

《単語家族》

踵ショウ(上から下に重みをかけるかかと)

「種種ショウショウ・シュジュ」とは、上から下におさげの髪がたれたさま。「余髪如此種種=余ノ髪カクノゴトク種種タリ」〔→左伝〕

〔国〕たね。品種や血統を伝えるおすの精子。「種つけ」

《解字》

会意兼形声。重は「人+土+音符東(つきぬく)」の会意兼形声文字で、人が上から下に、地面にむかってとんとおもみをかけること。種は「禾(作物)+音符重」で、上から下に地面をおしさげて作物をうえること。→重

《単語家族》

踵ショウ(上から下に重みをかけるかかと) 衝(とんと重みをかけてつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

衝(とんと重みをかけてつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

稼 うえる🔗⭐🔉

【稼】

15画 禾部 [常用漢字]

区点=1852 16進=3254 シフトJIS=89D2

《常用音訓》カ/かせ…ぐ

《音読み》 カ

15画 禾部 [常用漢字]

区点=1852 16進=3254 シフトJIS=89D2

《常用音訓》カ/かせ…ぐ

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 うえる(うう)/みのり/かせぐ/かせぎ

《名付け》 たか・たね

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/みのり/かせぐ/かせぎ

《名付け》 たか・たね

《意味》

カス{動・名}うえる(ウウ)。穀物をうえる。穀物の栽培。畑仕事。「樊遅請学稼=樊遅稼ヲ学バンコトヲ請フ」〔→論語〕

カス{動・名}うえる(ウウ)。穀物をうえる。穀物の栽培。畑仕事。「樊遅請学稼=樊遅稼ヲ学バンコトヲ請フ」〔→論語〕

{名}みのり。みのって、とり入れた穀物。「禾稼カカ(とり入れたあわや稲)」「十月納禾稼=十月ニハ禾ノ稼ヲ納ム」〔→詩経〕

〔国〕かせぐ。かせぎ。金をもうけるためにはたらく。また、時間・点数などをとりこんでふやす。また、そのこと。働き。「出稼ぎ」「点数を稼ぐ」

《解字》

会意兼形声。「禾(穀物)+音符家(屋根でかこう小屋)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}みのり。みのって、とり入れた穀物。「禾稼カカ(とり入れたあわや稲)」「十月納禾稼=十月ニハ禾ノ稼ヲ納ム」〔→詩経〕

〔国〕かせぐ。かせぎ。金をもうけるためにはたらく。また、時間・点数などをとりこんでふやす。また、そのこと。働き。「出稼ぎ」「点数を稼ぐ」

《解字》

会意兼形声。「禾(穀物)+音符家(屋根でかこう小屋)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 禾部 [常用漢字]

区点=1852 16進=3254 シフトJIS=89D2

《常用音訓》カ/かせ…ぐ

《音読み》 カ

15画 禾部 [常用漢字]

区点=1852 16進=3254 シフトJIS=89D2

《常用音訓》カ/かせ…ぐ

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 うえる(うう)/みのり/かせぐ/かせぎ

《名付け》 たか・たね

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/みのり/かせぐ/かせぎ

《名付け》 たか・たね

《意味》

カス{動・名}うえる(ウウ)。穀物をうえる。穀物の栽培。畑仕事。「樊遅請学稼=樊遅稼ヲ学バンコトヲ請フ」〔→論語〕

カス{動・名}うえる(ウウ)。穀物をうえる。穀物の栽培。畑仕事。「樊遅請学稼=樊遅稼ヲ学バンコトヲ請フ」〔→論語〕

{名}みのり。みのって、とり入れた穀物。「禾稼カカ(とり入れたあわや稲)」「十月納禾稼=十月ニハ禾ノ稼ヲ納ム」〔→詩経〕

〔国〕かせぐ。かせぎ。金をもうけるためにはたらく。また、時間・点数などをとりこんでふやす。また、そのこと。働き。「出稼ぎ」「点数を稼ぐ」

《解字》

会意兼形声。「禾(穀物)+音符家(屋根でかこう小屋)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}みのり。みのって、とり入れた穀物。「禾稼カカ(とり入れたあわや稲)」「十月納禾稼=十月ニハ禾ノ稼ヲ納ム」〔→詩経〕

〔国〕かせぐ。かせぎ。金をもうけるためにはたらく。また、時間・点数などをとりこんでふやす。また、そのこと。働き。「出稼ぎ」「点数を稼ぐ」

《解字》

会意兼形声。「禾(穀物)+音符家(屋根でかこう小屋)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

筌 うえ🔗⭐🔉

紆鬱 ウウツ🔗⭐🔉

【紆鬱】

ウウツ  怒りや愁いのために、心がむすぼれてはればれとしないこと。

怒りや愁いのために、心がむすぼれてはればれとしないこと。 山などが曲がって奥深いさま。

山などが曲がって奥深いさま。

怒りや愁いのために、心がむすぼれてはればれとしないこと。

怒りや愁いのために、心がむすぼれてはればれとしないこと。 山などが曲がって奥深いさま。

山などが曲がって奥深いさま。

羽衣 ウイ🔗⭐🔉

【羽衣】

ウイ 鳥の羽を集めてつくったという着物。天女や仙人センニンが、それを着て空を飛ぶと伝えられる。はごろも。「夢一道士、羽衣翩僊=一道士ヲ夢ミルニ、羽衣翩僊タリ」〔→蘇軾〕『羽服ウフク』

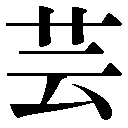

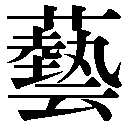

芸 うえる🔗⭐🔉

【芸】

7画 艸部 [四年]

区点=2361 16進=375D シフトJIS=8C7C

【藝】旧字人名に使える旧字

7画 艸部 [四年]

区点=2361 16進=375D シフトJIS=8C7C

【藝】旧字人名に使える旧字

18画 艸部

区点=7326 16進=693A シフトJIS=E559

《常用音訓》ゲイ

《音読み》 ゲイ

18画 艸部

区点=7326 16進=693A シフトJIS=E559

《常用音訓》ゲイ

《音読み》 ゲイ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 うえる(うう)/わざ

《名付け》 き・ぎ・きぎ・すけ・のり・まさ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/わざ

《名付け》 き・ぎ・きぎ・すけ・のり・まさ・よし

《意味》

{動}うえる(ウウ)。手を加えて栽培する。「園芸」「樹芸五穀=五穀ヲ樹芸ス」〔→孟子〕

{動}うえる(ウウ)。手を加えて栽培する。「園芸」「樹芸五穀=五穀ヲ樹芸ス」〔→孟子〕

{名}わざ。自然の素材に手を加えて、形よく仕あげること。人工を加える仕事。転じて、技術や学問。「六芸」「芸術」

{名}わざ。自然の素材に手を加えて、形よく仕あげること。人工を加える仕事。転じて、技術や学問。「六芸」「芸術」

{動・名}きりとる。きれめ。区切り。また、はて。▽刈ガイに当てた用法。

《解字》

会意。原字は「木+土+人が両手を差しのべたさま」。人が植物を土にうえ育てることを示す。不要な部分や枝葉を刈り捨ててよい形に育てること。刈と同系のことば。のち、艸をつけて、さらに藝の字となった。

《類義》

→技

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

{動・名}きりとる。きれめ。区切り。また、はて。▽刈ガイに当てた用法。

《解字》

会意。原字は「木+土+人が両手を差しのべたさま」。人が植物を土にうえ育てることを示す。不要な部分や枝葉を刈り捨ててよい形に育てること。刈と同系のことば。のち、艸をつけて、さらに藝の字となった。

《類義》

→技

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

7画 艸部 [四年]

区点=2361 16進=375D シフトJIS=8C7C

【藝】旧字人名に使える旧字

7画 艸部 [四年]

区点=2361 16進=375D シフトJIS=8C7C

【藝】旧字人名に使える旧字

18画 艸部

区点=7326 16進=693A シフトJIS=E559

《常用音訓》ゲイ

《音読み》 ゲイ

18画 艸部

区点=7326 16進=693A シフトJIS=E559

《常用音訓》ゲイ

《音読み》 ゲイ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 うえる(うう)/わざ

《名付け》 き・ぎ・きぎ・すけ・のり・まさ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/わざ

《名付け》 き・ぎ・きぎ・すけ・のり・まさ・よし

《意味》

{動}うえる(ウウ)。手を加えて栽培する。「園芸」「樹芸五穀=五穀ヲ樹芸ス」〔→孟子〕

{動}うえる(ウウ)。手を加えて栽培する。「園芸」「樹芸五穀=五穀ヲ樹芸ス」〔→孟子〕

{名}わざ。自然の素材に手を加えて、形よく仕あげること。人工を加える仕事。転じて、技術や学問。「六芸」「芸術」

{名}わざ。自然の素材に手を加えて、形よく仕あげること。人工を加える仕事。転じて、技術や学問。「六芸」「芸術」

{動・名}きりとる。きれめ。区切り。また、はて。▽刈ガイに当てた用法。

《解字》

会意。原字は「木+土+人が両手を差しのべたさま」。人が植物を土にうえ育てることを示す。不要な部分や枝葉を刈り捨ててよい形に育てること。刈と同系のことば。のち、艸をつけて、さらに藝の字となった。

《類義》

→技

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

{動・名}きりとる。きれめ。区切り。また、はて。▽刈ガイに当てた用法。

《解字》

会意。原字は「木+土+人が両手を差しのべたさま」。人が植物を土にうえ育てることを示す。不要な部分や枝葉を刈り捨ててよい形に育てること。刈と同系のことば。のち、艸をつけて、さらに藝の字となった。

《類義》

→技

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

蒔 うえる🔗⭐🔉

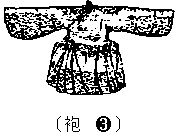

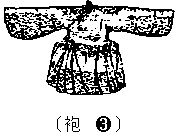

袍 うえのきぬ🔗⭐🔉

【袍】

10画 衣部

区点=7460 16進=6A5C シフトJIS=E5DA

《音読み》 ホウ

10画 衣部

区点=7460 16進=6A5C シフトJIS=E5DA

《音読み》 ホウ /ボウ

/ボウ 〈p

〈p o〉

《訓読み》 わたいれ/ほう/うえのきぬ(うへのきぬ)

《意味》

o〉

《訓読み》 わたいれ/ほう/うえのきぬ(うへのきぬ)

《意味》

{名}わたいれ。ぬのこ。「褞袍オンポウ」

{名}わたいれ。ぬのこ。「褞袍オンポウ」

{名}からだ全体をすっぽりつつむ長い下着。

{名}からだ全体をすっぽりつつむ長い下着。

{名}からだを外からすっぽりつつむ上着。外衣。外套ガイトウ。「戦袍センポウ(戦士が着る外衣)」

〔国〕ほう。うえのきぬ(ウヘノキヌ)。昔、衣冠・束帯のときに着た上着。いろいろな模様をつけ、位階によって色が異なった。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符包(すっぽり外からつつむ)」。

《単語家族》

抱(外からつつむ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}からだを外からすっぽりつつむ上着。外衣。外套ガイトウ。「戦袍センポウ(戦士が着る外衣)」

〔国〕ほう。うえのきぬ(ウヘノキヌ)。昔、衣冠・束帯のときに着た上着。いろいろな模様をつけ、位階によって色が異なった。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符包(すっぽり外からつつむ)」。

《単語家族》

抱(外からつつむ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

10画 衣部

区点=7460 16進=6A5C シフトJIS=E5DA

《音読み》 ホウ

10画 衣部

区点=7460 16進=6A5C シフトJIS=E5DA

《音読み》 ホウ /ボウ

/ボウ 〈p

〈p o〉

《訓読み》 わたいれ/ほう/うえのきぬ(うへのきぬ)

《意味》

o〉

《訓読み》 わたいれ/ほう/うえのきぬ(うへのきぬ)

《意味》

{名}わたいれ。ぬのこ。「褞袍オンポウ」

{名}わたいれ。ぬのこ。「褞袍オンポウ」

{名}からだ全体をすっぽりつつむ長い下着。

{名}からだ全体をすっぽりつつむ長い下着。

{名}からだを外からすっぽりつつむ上着。外衣。外套ガイトウ。「戦袍センポウ(戦士が着る外衣)」

〔国〕ほう。うえのきぬ(ウヘノキヌ)。昔、衣冠・束帯のときに着た上着。いろいろな模様をつけ、位階によって色が異なった。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符包(すっぽり外からつつむ)」。

《単語家族》

抱(外からつつむ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}からだを外からすっぽりつつむ上着。外衣。外套ガイトウ。「戦袍センポウ(戦士が着る外衣)」

〔国〕ほう。うえのきぬ(ウヘノキヌ)。昔、衣冠・束帯のときに着た上着。いろいろな模様をつけ、位階によって色が異なった。

《解字》

会意兼形声。「衣+音符包(すっぽり外からつつむ)」。

《単語家族》

抱(外からつつむ)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

雨衣 ウイ🔗⭐🔉

【雨衣】

ウイ 雨のふるときの外出時に、ぬれないようにするために着る衣。かっぱ、みのなど。

雨意 ウイ🔗⭐🔉

【雨意】

ウイ 雨のふりそうな空のようす。あめもよう。『雨気ウキ』

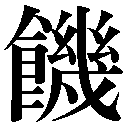

飢 うえ🔗⭐🔉

【飢】

10画 食部 [常用漢字]

区点=2118 16進=3532 シフトJIS=8B51

《常用音訓》キ/う…える

《音読み》 キ

10画 食部 [常用漢字]

区点=2118 16進=3532 シフトJIS=8B51

《常用音訓》キ/う…える

《音読み》 キ

〈j

〈j 〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

{動}うえる(ウウ)。食物が少なくて腹がへる。ひもじいめにあわせる。〈同義語〉→饑。「稷思天下有飢者、由己飢之也=稷ハ思ヘラク、天下ニ飢ウル者有レバ、ナホ己コレヲ飢

{動}うえる(ウウ)。食物が少なくて腹がへる。ひもじいめにあわせる。〈同義語〉→饑。「稷思天下有飢者、由己飢之也=稷ハ思ヘラク、天下ニ飢ウル者有レバ、ナホ己コレヲ飢 シムルガゴトシト」〔→孟子〕

シムルガゴトシト」〔→孟子〕

{名}うえ(ウ

{名}うえ(ウ )。食物がなくて腹がへること。〈同義語〉→饑。「可以楽飢=モッテ飢

)。食物がなくて腹がへること。〈同義語〉→饑。「可以楽飢=モッテ飢 ヲ楽ス可シ」〔→詩経〕

《解字》

形声。「食+音符几」。

《単語家族》

饑キ(食べ物がいくらもない)

ヲ楽ス可シ」〔→詩経〕

《解字》

形声。「食+音符几」。

《単語家族》

饑キ(食べ物がいくらもない) 肌キ(きめのこまかいはだ)

肌キ(きめのこまかいはだ) 僅キン(わずか)

僅キン(わずか) 饉キン(食糧が少ない)と同系。▽飢キ

饉キン(食糧が少ない)と同系。▽飢キ 饉キン(語尾がn)が同系であるのは、畿キ(ちかい)

饉キン(語尾がn)が同系であるのは、畿キ(ちかい) 近(語尾がn)が同系であるのと同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

近(語尾がn)が同系であるのと同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 食部 [常用漢字]

区点=2118 16進=3532 シフトJIS=8B51

《常用音訓》キ/う…える

《音読み》 キ

10画 食部 [常用漢字]

区点=2118 16進=3532 シフトJIS=8B51

《常用音訓》キ/う…える

《音読み》 キ

〈j

〈j 〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

{動}うえる(ウウ)。食物が少なくて腹がへる。ひもじいめにあわせる。〈同義語〉→饑。「稷思天下有飢者、由己飢之也=稷ハ思ヘラク、天下ニ飢ウル者有レバ、ナホ己コレヲ飢

{動}うえる(ウウ)。食物が少なくて腹がへる。ひもじいめにあわせる。〈同義語〉→饑。「稷思天下有飢者、由己飢之也=稷ハ思ヘラク、天下ニ飢ウル者有レバ、ナホ己コレヲ飢 シムルガゴトシト」〔→孟子〕

シムルガゴトシト」〔→孟子〕

{名}うえ(ウ

{名}うえ(ウ )。食物がなくて腹がへること。〈同義語〉→饑。「可以楽飢=モッテ飢

)。食物がなくて腹がへること。〈同義語〉→饑。「可以楽飢=モッテ飢 ヲ楽ス可シ」〔→詩経〕

《解字》

形声。「食+音符几」。

《単語家族》

饑キ(食べ物がいくらもない)

ヲ楽ス可シ」〔→詩経〕

《解字》

形声。「食+音符几」。

《単語家族》

饑キ(食べ物がいくらもない) 肌キ(きめのこまかいはだ)

肌キ(きめのこまかいはだ) 僅キン(わずか)

僅キン(わずか) 饉キン(食糧が少ない)と同系。▽飢キ

饉キン(食糧が少ない)と同系。▽飢キ 饉キン(語尾がn)が同系であるのは、畿キ(ちかい)

饉キン(語尾がn)が同系であるのは、畿キ(ちかい) 近(語尾がn)が同系であるのと同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

近(語尾がn)が同系であるのと同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

飢而忘食 ウウルモショクヲワスル🔗⭐🔉

【飢而忘食】

ウエテショクヲワスル・ウウルモショクヲワスル〈故事〉腹がへっても食べることを忘れている。非常に心配することや、物事に熱中すること。〔→史記〕

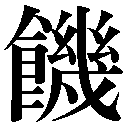

餓 うえ🔗⭐🔉

餒 うえ🔗⭐🔉

【餒】

16画 食部

区点=8115 16進=712F シフトJIS=E94E

《音読み》 ダイ

16画 食部

区点=8115 16進=712F シフトJIS=E94E

《音読み》 ダイ /ナイ

/ナイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)/あざる

《意味》

i〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)/あざる

《意味》

{動}うえる(ウウ)。うえて、ぐったりする。栄養が足りなくて、からだがつかれる。「饑餒キダイ」

{動}うえる(ウウ)。うえて、ぐったりする。栄養が足りなくて、からだがつかれる。「饑餒キダイ」

{名}うえ(ウ

{名}うえ(ウ )。食物が足りなくてぐったりすること。「耕也、餒在其中矣=耕スヤ、餒ソノ中ニ在リ」〔→論語〕

)。食物が足りなくてぐったりすること。「耕也、餒在其中矣=耕スヤ、餒ソノ中ニ在リ」〔→論語〕

{動}あざる。魚が腐って肉がだれる。「魚餒而肉敗不食=魚ノ餒レテ肉ノ敗レタルハ食ラハズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符妥タ(上から下へ垂れる)」。食物が足りず、からだがぐったりと垂れること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}あざる。魚が腐って肉がだれる。「魚餒而肉敗不食=魚ノ餒レテ肉ノ敗レタルハ食ラハズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符妥タ(上から下へ垂れる)」。食物が足りず、からだがぐったりと垂れること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 食部

区点=8115 16進=712F シフトJIS=E94E

《音読み》 ダイ

16画 食部

区点=8115 16進=712F シフトJIS=E94E

《音読み》 ダイ /ナイ

/ナイ 〈n

〈n i〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)/あざる

《意味》

i〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)/あざる

《意味》

{動}うえる(ウウ)。うえて、ぐったりする。栄養が足りなくて、からだがつかれる。「饑餒キダイ」

{動}うえる(ウウ)。うえて、ぐったりする。栄養が足りなくて、からだがつかれる。「饑餒キダイ」

{名}うえ(ウ

{名}うえ(ウ )。食物が足りなくてぐったりすること。「耕也、餒在其中矣=耕スヤ、餒ソノ中ニ在リ」〔→論語〕

)。食物が足りなくてぐったりすること。「耕也、餒在其中矣=耕スヤ、餒ソノ中ニ在リ」〔→論語〕

{動}あざる。魚が腐って肉がだれる。「魚餒而肉敗不食=魚ノ餒レテ肉ノ敗レタルハ食ラハズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符妥タ(上から下へ垂れる)」。食物が足りず、からだがぐったりと垂れること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}あざる。魚が腐って肉がだれる。「魚餒而肉敗不食=魚ノ餒レテ肉ノ敗レタルハ食ラハズ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「食+音符妥タ(上から下へ垂れる)」。食物が足りず、からだがぐったりと垂れること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

饑 うえ🔗⭐🔉

【饑】

21画 食部

区点=8132 16進=7140 シフトJIS=E95F

《音読み》 キ

21画 食部

区点=8132 16進=7140 シフトJIS=E95F

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

{形・動}食物が乏しい。また、農作物が不作で食糧が乏しくなる。〈同義語〉→飢。〈類義語〉→饉キン。「饑饉キキン」

{形・動}食物が乏しい。また、農作物が不作で食糧が乏しくなる。〈同義語〉→飢。〈類義語〉→饉キン。「饑饉キキン」

{動・名}うえる(ウウ)。うえ(ウ

{動・名}うえる(ウウ)。うえ(ウ )。食物がわずかで腹がへる。また、ひもじさ。〈同義語〉→飢。

《解字》

会意兼形声。「食+音符幾(わずか、いくらもない)」。

《単語家族》

飢(食物がわずか)

)。食物がわずかで腹がへる。また、ひもじさ。〈同義語〉→飢。

《解字》

会意兼形声。「食+音符幾(わずか、いくらもない)」。

《単語家族》

飢(食物がわずか) 肌キ(きめのこまかいはだ)と同系。僅キン(わずか)

肌キ(きめのこまかいはだ)と同系。僅キン(わずか) 饉キン(食物がわずか)は、その語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

饉キン(食物がわずか)は、その語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

21画 食部

区点=8132 16進=7140 シフトJIS=E95F

《音読み》 キ

21画 食部

区点=8132 16進=7140 シフトJIS=E95F

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

{形・動}食物が乏しい。また、農作物が不作で食糧が乏しくなる。〈同義語〉→飢。〈類義語〉→饉キン。「饑饉キキン」

{形・動}食物が乏しい。また、農作物が不作で食糧が乏しくなる。〈同義語〉→飢。〈類義語〉→饉キン。「饑饉キキン」

{動・名}うえる(ウウ)。うえ(ウ

{動・名}うえる(ウウ)。うえ(ウ )。食物がわずかで腹がへる。また、ひもじさ。〈同義語〉→飢。

《解字》

会意兼形声。「食+音符幾(わずか、いくらもない)」。

《単語家族》

飢(食物がわずか)

)。食物がわずかで腹がへる。また、ひもじさ。〈同義語〉→飢。

《解字》

会意兼形声。「食+音符幾(わずか、いくらもない)」。

《単語家族》

飢(食物がわずか) 肌キ(きめのこまかいはだ)と同系。僅キン(わずか)

肌キ(きめのこまかいはだ)と同系。僅キン(わずか) 饉キン(食物がわずか)は、その語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

饉キン(食物がわずか)は、その語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

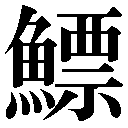

魚 うお🔗⭐🔉

【魚】

11画 魚部 [二年]

区点=2191 16進=357B シフトJIS=8B9B

《常用音訓》ギョ/うお/さかな

《音読み》 ギョ

11画 魚部 [二年]

区点=2191 16進=357B シフトJIS=8B9B

《常用音訓》ギョ/うお/さかな

《音読み》 ギョ /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 うお(うを)/さかな/われ

《名付け》 いお・うお・お・な

《意味》

〉

《訓読み》 うお(うを)/さかな/われ

《名付け》 いお・うお・お・な

《意味》

{名}うお(ウヲ)。さかな。かたい背骨のあるさかな。「猶縁木而求魚也=ナホ木ニ縁リテ魚ヲ求ムルガゴトシ」〔→孟子〕「猶魚之有水也=ナホ魚ノ水有ルガゴトシ」〔→蜀志〕

{名}うお(ウヲ)。さかな。かたい背骨のあるさかな。「猶縁木而求魚也=ナホ木ニ縁リテ魚ヲ求ムルガゴトシ」〔→孟子〕「猶魚之有水也=ナホ魚ノ水有ルガゴトシ」〔→蜀志〕

{名}唐代に官吏が腰につけた飾り。さかなの形をしている。「魚袋」

{名}唐代に官吏が腰につけた飾り。さかなの形をしている。「魚袋」

{代}われ。第一人称。▽吾・我に当てた用法。「魚語女=魚ハナンヂニ語ゲン」〔→列子〕

《解字》

{代}われ。第一人称。▽吾・我に当てた用法。「魚語女=魚ハナンヂニ語ゲン」〔→列子〕

《解字》

象形。骨組みのはった魚の全体を描いたもの。

《単語家族》

齬ゴ(かたい物がごつごつつかえる)と同系。梗コウ(かたい心棒)

象形。骨組みのはった魚の全体を描いたもの。

《単語家族》

齬ゴ(かたい物がごつごつつかえる)と同系。梗コウ(かたい心棒) 硬(かたくつかえる)は、語尾がのびたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

硬(かたくつかえる)は、語尾がのびたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

11画 魚部 [二年]

区点=2191 16進=357B シフトJIS=8B9B

《常用音訓》ギョ/うお/さかな

《音読み》 ギョ

11画 魚部 [二年]

区点=2191 16進=357B シフトJIS=8B9B

《常用音訓》ギョ/うお/さかな

《音読み》 ギョ /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 うお(うを)/さかな/われ

《名付け》 いお・うお・お・な

《意味》

〉

《訓読み》 うお(うを)/さかな/われ

《名付け》 いお・うお・お・な

《意味》

{名}うお(ウヲ)。さかな。かたい背骨のあるさかな。「猶縁木而求魚也=ナホ木ニ縁リテ魚ヲ求ムルガゴトシ」〔→孟子〕「猶魚之有水也=ナホ魚ノ水有ルガゴトシ」〔→蜀志〕

{名}うお(ウヲ)。さかな。かたい背骨のあるさかな。「猶縁木而求魚也=ナホ木ニ縁リテ魚ヲ求ムルガゴトシ」〔→孟子〕「猶魚之有水也=ナホ魚ノ水有ルガゴトシ」〔→蜀志〕

{名}唐代に官吏が腰につけた飾り。さかなの形をしている。「魚袋」

{名}唐代に官吏が腰につけた飾り。さかなの形をしている。「魚袋」

{代}われ。第一人称。▽吾・我に当てた用法。「魚語女=魚ハナンヂニ語ゲン」〔→列子〕

《解字》

{代}われ。第一人称。▽吾・我に当てた用法。「魚語女=魚ハナンヂニ語ゲン」〔→列子〕

《解字》

象形。骨組みのはった魚の全体を描いたもの。

《単語家族》

齬ゴ(かたい物がごつごつつかえる)と同系。梗コウ(かたい心棒)

象形。骨組みのはった魚の全体を描いたもの。

《単語家族》

齬ゴ(かたい物がごつごつつかえる)と同系。梗コウ(かたい心棒) 硬(かたくつかえる)は、語尾がのびたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

硬(かたくつかえる)は、語尾がのびたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

魚目 ウオノメ🔗⭐🔉

【魚目】

ギョモク

ギョモク  魚の目。

魚の目。 にせものの玉。▽魚の目は玉に似ているが、ほんものの玉ではないことから。

にせものの玉。▽魚の目は玉に似ているが、ほんものの玉ではないことから。 両方の目が白い馬。よい馬とされた。

両方の目が白い馬。よい馬とされた。 ウオノメ〔国〕皮膚の病気の一つ。「鶏眼」とも。

ウオノメ〔国〕皮膚の病気の一つ。「鶏眼」とも。

ギョモク

ギョモク  魚の目。

魚の目。 にせものの玉。▽魚の目は玉に似ているが、ほんものの玉ではないことから。

にせものの玉。▽魚の目は玉に似ているが、ほんものの玉ではないことから。 両方の目が白い馬。よい馬とされた。

両方の目が白い馬。よい馬とされた。 ウオノメ〔国〕皮膚の病気の一つ。「鶏眼」とも。

ウオノメ〔国〕皮膚の病気の一つ。「鶏眼」とも。

如魚得水 ウオノミズヲエタルガゴトシ🔗⭐🔉

【如魚得水】

ウオノミズヲエタルガゴトシ 今まで、思うように活躍できないでいた人が、その所をえて、じゅうぶんにその能力を発揮するようになることのたとえ。

漢字源に「う」で始まるの検索結果 1-42。もっと読み込む

12画 竹部

区点=6805 16進=6425 シフトJIS=E2A3

《音読み》 セン

12画 竹部

区点=6805 16進=6425 シフトJIS=E2A3

《音読み》 セン 13画 艸部 [人名漢字]

区点=2812 16進=3C2C シフトJIS=8EAA

《音読み》 ジ

13画 艸部 [人名漢字]

区点=2812 16進=3C2C シフトJIS=8EAA

《音読み》 ジ 15画 食部 [常用漢字]

区点=1878 16進=326E シフトJIS=89EC

《常用音訓》ガ

《音読み》 ガ

15画 食部 [常用漢字]

区点=1878 16進=326E シフトJIS=89EC

《常用音訓》ガ

《音読み》 ガ 〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

〉

《訓読み》 うえる(うう)/うえ(うゑ)

《意味》

22画 魚部

区点=8268 16進=7264 シフトJIS=E9E2

《音読み》 ヒョウ(ヘウ)

22画 魚部

区点=8268 16進=7264 シフトJIS=E9E2

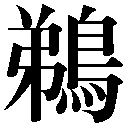

《音読み》 ヒョウ(ヘウ) 18画 鳥部

区点=1713 16進=312D シフトJIS=894C

《音読み》 テイ

18画 鳥部

区点=1713 16進=312D シフトJIS=894C

《音読み》 テイ