複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

あさ【麻】🔗⭐🔉

あさ【麻】

①㋐大麻たいま・苧麻からむし・黄麻・亜麻・マニラ麻などの総称。また、これらの原料から製した繊維。糸・綱・網・帆布・衣服用麻布・ズックなどに作る。お。

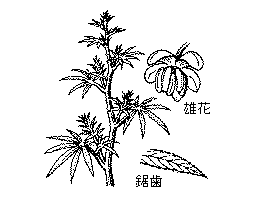

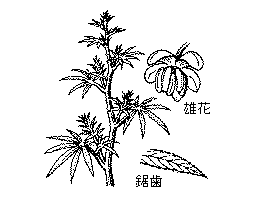

㋑アサ科の一年草。中央アジア原産とされる繊維作物。茎は四角く高さ1〜3メートル。雌雄異株。夏、葉腋に単性花を生じ、花後、痩果(おのみ)を結ぶ。夏秋の間に茎を刈り、皮から繊維を採る。実は鳥の飼料とするほか、緩下剤として摩子仁丸の主薬とされる。紅花・藍とともに三草と呼ばれ、古くから全国に栽培された。ハシシュ・マリファナの原料。大麻。タイマソウ。あさお。お。〈[季]夏〉。万葉集9「小垣内おかきつの―を引き干し」

あさ

②麻布の略。

⇒麻の如し

⇒麻の中の蓬

⇒麻蒔く

②麻布の略。

⇒麻の如し

⇒麻の中の蓬

⇒麻蒔く

②麻布の略。

⇒麻の如し

⇒麻の中の蓬

⇒麻蒔く

②麻布の略。

⇒麻の如し

⇒麻の中の蓬

⇒麻蒔く

あさ【朝】🔗⭐🔉

あさ【朝】

(古代には、昼間を中心にした時の表現法と夜間を中心にした時の表現法とがあり、「あさ」は昼間を基準にした「あさ」「ひる」「ゆう」の最初の部分)夜明けからしばらくの間、また、正午までの間。万葉集8「―ごとにわが見る屋戸の」。「―が来る」「―早く」→あした

⇒朝の果物は金

⇒朝の来ない夜はない

あさ‐あがり【朝上がり】🔗⭐🔉

あさ‐あがり【朝上がり】

朝になってから雨が上がること。

あさ‐あけ【浅緋】🔗⭐🔉

あさ‐あけ【浅緋】

うすい朱色。令制による五位の当色とうじき。源氏物語順集「―の衣さへにぞ沈みそめけむ」

あさ‐あけ【朝あけ】🔗⭐🔉

あさ‐あけ【朝あけ】

(「あけ」は朱の意)(→)「朝焼け」に同じ。

あさ‐あけ【朝明け】🔗⭐🔉

あさ‐あけ【朝明け】

朝、空が明るくなること。また、その時。夜あけ。明けがた。

あさ‐あさ【浅浅】🔗⭐🔉

あさ‐あさ【浅浅】

①あっさりとしたさま。うっすらとしたさま。中華若木詩抄「うす墨を以て―と書いた花」

②考えが浅いさま。軽々しいさま。

③(女房詞)浅漬。

あさ‐あさ・し【浅浅し】🔗⭐🔉

あさ‐あさ・し【浅浅し】

〔形シク〕

奥底が見えるようだ。あさはかである。軽々しい。古今著聞集15「誠になにのいみじき事とても、―・しくちりぬれば、念なかりぬべし」

あさ‐あめ【朝雨】🔗⭐🔉

あさ‐あめ【朝雨】

朝降る小雨。古事記上「―の霧に立たむぞ」

⇒朝雨馬に鞍置け

⇒朝雨に傘いらず

○朝雨馬に鞍置けあさあめうまにくらおけ

朝雨はすぐ晴れるものだから外出の用意をせよ。

⇒あさ‐あめ【朝雨】

○朝雨に傘いらずあさあめにかさいらず

朝雨はすぐ晴れるものだから傘の用意はいらない。

⇒あさ‐あめ【朝雨】

○朝雨馬に鞍置けあさあめうまにくらおけ🔗⭐🔉

○朝雨馬に鞍置けあさあめうまにくらおけ

朝雨はすぐ晴れるものだから外出の用意をせよ。

⇒あさ‐あめ【朝雨】

○朝雨に傘いらずあさあめにかさいらず🔗⭐🔉

○朝雨に傘いらずあさあめにかさいらず

朝雨はすぐ晴れるものだから傘の用意はいらない。

⇒あさ‐あめ【朝雨】

あさ‐あらし【朝嵐】

朝、強く吹く風。

アザーン【adhān アラビア】

イスラムの礼拝の刻限を知らせる呼びかけ。「アッラーは偉大なり」に始まり「アッラーのほかに神なし」で終わる七つの定型句から成る。モスクの塔の上などから肉声で朗詠。

あさい【浅井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒あさい‐ちゅう【浅井忠】

⇒あさい‐ながまさ【浅井長政】

⇒あさい‐りょうい【浅井了意】

あさ‐い【朝寝】

あさね。万葉集10「―か寝けむ」

あさ・い【浅い】

〔形〕[文]あさ・し(ク)

①表面・外面から中に入って距離が少ない。万葉集7「広瀬川袖つくばかり―・きをや」。源氏物語夕霧「―・きやうなる御座のほどにて、人の御けはひ、おのづからしるし」。「―・い流れ」「傷は―・い」

②それまでに経過した日時が少ない。山家集「春―・き篠すずの籬まがきに」。「知り合ってまだ日が―・い」

③色や香の付き方が少ない。薄い。あわい。源氏物語藤裏葉「二葉より名だたる園の菊なれば―・き色分く露もなかりき」

④程度が軽い。源氏物語明石「あながちなりける契りを思すにも―・からずあはれなり」。紫式部日記「三宝をそしる罪は―・しとやは説き給ふなる」。今昔物語集13「持者も徳行―・し」。「関係が―・い」「経験が―・い」

⑤地位が低い。源氏物語梅枝「位―・く何となき身の程」

⑥心の使い方に不足があり不満である。宇津保物語祭使「当時の博士あはれみ―・く貪欲深くして」。源氏物語梅枝「よろづの事、むかしには劣りざまに、―・くなりゆく世の末なれど」。今昔物語集3「阿難は有学の人にて智恵―・し」。「底の―・い人物」「理解が―・い」

あさ‐いい【朝飯】‥イヒ

朝の食事。あさめし。

あさ‐いち【朝一】

その日の朝一番に行うこと。「―で予約を入れる」

あさ‐いち【朝市】

朝ひらく野菜・魚などの市。「熊野川川原の家の―に花買ひをれば小雨ふりきぬ」(鉄幹)

あさ‐いちげん【朝一見】

婚礼の日の朝、初婿入りをすること。迎え一見。

あさい‐ちゅう【浅井忠】‥ヰ‥

洋画家。江戸生れ。工部美術学校でフォンタネージに学び、小山正太郎らと1889年(明治22)明治美術会を創立。フランスに留学し、印象派とアール‐ヌーヴォーを摂取。晩年は関西洋画・工芸の振興に尽くした。作「グレーの秋」「春畝」など。(1856〜1907)

⇒あさい【浅井】

あさ‐いと【麻糸】

麻の繊維で製した糸。

あさいな【朝比奈・朝夷】‥ヒナ

①(アサヒナとも)姓氏の一つ。和田義盛の子義秀が安房国朝夷に住み、朝比奈を称した。

②狂言。閻魔えんまが朝比奈義秀を地獄へ責め落とそうとするが、逆に引きまわされ、ついにその供をして極楽へ案内する。

⇒あさいな‐しまめぐり【朝比奈島回り】

⇒あさいな‐しまめぐりのき【朝夷巡島記】

⇒あさいな‐よしひで【朝比奈義秀】

あさい‐ながまさ【浅井長政】‥ヰ‥

(姓はアザイとも)戦国時代の武将。近江国小谷おだにの城主。祖父亮政すけまさ・父久政とともに浅井三代と呼ばれ、近江北東部に勢力を張る。朝倉義景に味方して信長・家康と姉川に戦って敗れ、のち再び信長に攻められ自刃。信長の妹お市の方を妻とし、淀君の父。(1545〜1573)

⇒あさい【浅井】

あさいな‐しまめぐり【朝比奈島回り】‥ヒナ‥

朝比奈三郎義秀が一目国・小人国などを巡遊した伝説。金平きんぴら本では「あさいなしまわたり」。

⇒あさいな【朝比奈・朝夷】

あさいな‐しまめぐりのき【朝夷巡島記】‥ヒナ‥

読本よみほん。8編40巻。初〜6編曲亭馬琴、7・8編松亭金水作。朝夷三郎義秀の伝記を脚色。1815〜58年(文化12〜安政5)刊。朝夷巡島記全伝。

⇒あさいな【朝比奈・朝夷】

あさいな‐よしひで【朝比奈義秀】‥ヒナ‥

和田義盛の子。母は巴御前と伝える。三郎と称。水練に長じ、大力無双という。1213年(建保1)父義盛が北条氏を攻めて敗れた時、安房に走り、のち不詳。種々の伝説があり、小説・演劇・舞踊の題材となる。(1176〜 )

⇒あさいな【朝比奈・朝夷】

あさいの【阿佐井野】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】

あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】‥ヰ‥

室町時代の医師。堺に住み、明の医書「医書大全」や「論語」などを翻刻刊行した。( 〜1531)

⇒あさいの【阿佐井野】

あさい‐りょうい【浅井了意】‥ヰレウ‥

江戸前期の仮名草子作者。号、瓢水子・松雲。京都の本性寺の住職。内典・外典に通じ、仏書の国字解に従事。著「可笑記評判」「東海道名所記」「伽婢子おとぎぼうこ」など。( 〜1691)

→文献資料[伽婢子]

⇒あさい【浅井】

あさ・う【浅ふ】アサフ

〔自下二〕

①浅い状態にある。位などが、低い。源氏物語竹河「まだ位なども―・へたる程を」

②あさはかである。思慮が足りない。源氏物語幻「かく―・へ給へる女の御志にだに」

あざ・う【糾ふ】アザフ

〔他下二〕

より合わせる。組み合わせる。あざなう。今昔物語集1「膝を地に着けて、二の手を―・へて」

あさうず‐の‐はし【浅水の橋】アサウヅ‥

⇒あさんずのはし

あさ‐うたい【朝謡】‥ウタヒ

朝、謡曲をうたうこと。

⇒朝謡は貧乏の相

あさ‐あらし【朝嵐】🔗⭐🔉

あさ‐あらし【朝嵐】

朝、強く吹く風。

あさい【浅井】‥ヰ🔗⭐🔉

あさ‐い【朝寝】🔗⭐🔉

あさ‐い【朝寝】

あさね。万葉集10「―か寝けむ」

あさ・い【浅い】🔗⭐🔉

あさ・い【浅い】

〔形〕[文]あさ・し(ク)

①表面・外面から中に入って距離が少ない。万葉集7「広瀬川袖つくばかり―・きをや」。源氏物語夕霧「―・きやうなる御座のほどにて、人の御けはひ、おのづからしるし」。「―・い流れ」「傷は―・い」

②それまでに経過した日時が少ない。山家集「春―・き篠すずの籬まがきに」。「知り合ってまだ日が―・い」

③色や香の付き方が少ない。薄い。あわい。源氏物語藤裏葉「二葉より名だたる園の菊なれば―・き色分く露もなかりき」

④程度が軽い。源氏物語明石「あながちなりける契りを思すにも―・からずあはれなり」。紫式部日記「三宝をそしる罪は―・しとやは説き給ふなる」。今昔物語集13「持者も徳行―・し」。「関係が―・い」「経験が―・い」

⑤地位が低い。源氏物語梅枝「位―・く何となき身の程」

⑥心の使い方に不足があり不満である。宇津保物語祭使「当時の博士あはれみ―・く貪欲深くして」。源氏物語梅枝「よろづの事、むかしには劣りざまに、―・くなりゆく世の末なれど」。今昔物語集3「阿難は有学の人にて智恵―・し」。「底の―・い人物」「理解が―・い」

あさ‐いい【朝飯】‥イヒ🔗⭐🔉

あさ‐いい【朝飯】‥イヒ

朝の食事。あさめし。

あさ‐いち【朝一】🔗⭐🔉

あさ‐いち【朝一】

その日の朝一番に行うこと。「―で予約を入れる」

あさ‐いち【朝市】🔗⭐🔉

あさ‐いち【朝市】

朝ひらく野菜・魚などの市。「熊野川川原の家の―に花買ひをれば小雨ふりきぬ」(鉄幹)

あさ‐いちげん【朝一見】🔗⭐🔉

あさ‐いちげん【朝一見】

婚礼の日の朝、初婿入りをすること。迎え一見。

あさい‐ちゅう【浅井忠】‥ヰ‥🔗⭐🔉

あさい‐ちゅう【浅井忠】‥ヰ‥

洋画家。江戸生れ。工部美術学校でフォンタネージに学び、小山正太郎らと1889年(明治22)明治美術会を創立。フランスに留学し、印象派とアール‐ヌーヴォーを摂取。晩年は関西洋画・工芸の振興に尽くした。作「グレーの秋」「春畝」など。(1856〜1907)

⇒あさい【浅井】

あさ‐いと【麻糸】🔗⭐🔉

あさ‐いと【麻糸】

麻の繊維で製した糸。

あさいな【朝比奈・朝夷】‥ヒナ🔗⭐🔉

あさいな【朝比奈・朝夷】‥ヒナ

①(アサヒナとも)姓氏の一つ。和田義盛の子義秀が安房国朝夷に住み、朝比奈を称した。

②狂言。閻魔えんまが朝比奈義秀を地獄へ責め落とそうとするが、逆に引きまわされ、ついにその供をして極楽へ案内する。

⇒あさいな‐しまめぐり【朝比奈島回り】

⇒あさいな‐しまめぐりのき【朝夷巡島記】

⇒あさいな‐よしひで【朝比奈義秀】

あさい‐ながまさ【浅井長政】‥ヰ‥🔗⭐🔉

あさい‐ながまさ【浅井長政】‥ヰ‥

(姓はアザイとも)戦国時代の武将。近江国小谷おだにの城主。祖父亮政すけまさ・父久政とともに浅井三代と呼ばれ、近江北東部に勢力を張る。朝倉義景に味方して信長・家康と姉川に戦って敗れ、のち再び信長に攻められ自刃。信長の妹お市の方を妻とし、淀君の父。(1545〜1573)

⇒あさい【浅井】

あさいな‐しまめぐり【朝比奈島回り】‥ヒナ‥🔗⭐🔉

あさいな‐しまめぐり【朝比奈島回り】‥ヒナ‥

朝比奈三郎義秀が一目国・小人国などを巡遊した伝説。金平きんぴら本では「あさいなしまわたり」。

⇒あさいな【朝比奈・朝夷】

あさいな‐しまめぐりのき【朝夷巡島記】‥ヒナ‥🔗⭐🔉

あさいな‐しまめぐりのき【朝夷巡島記】‥ヒナ‥

読本よみほん。8編40巻。初〜6編曲亭馬琴、7・8編松亭金水作。朝夷三郎義秀の伝記を脚色。1815〜58年(文化12〜安政5)刊。朝夷巡島記全伝。

⇒あさいな【朝比奈・朝夷】

あさいな‐よしひで【朝比奈義秀】‥ヒナ‥🔗⭐🔉

あさいな‐よしひで【朝比奈義秀】‥ヒナ‥

和田義盛の子。母は巴御前と伝える。三郎と称。水練に長じ、大力無双という。1213年(建保1)父義盛が北条氏を攻めて敗れた時、安房に走り、のち不詳。種々の伝説があり、小説・演劇・舞踊の題材となる。(1176〜 )

⇒あさいな【朝比奈・朝夷】

あさいの【阿佐井野】‥ヰ‥🔗⭐🔉

あさいの【阿佐井野】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】

あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】‥ヰ‥🔗⭐🔉

あさいの‐そうずい【阿佐井野宗瑞】‥ヰ‥

室町時代の医師。堺に住み、明の医書「医書大全」や「論語」などを翻刻刊行した。( 〜1531)

⇒あさいの【阿佐井野】

あさい‐りょうい【浅井了意】‥ヰレウ‥🔗⭐🔉

あさい‐りょうい【浅井了意】‥ヰレウ‥

江戸前期の仮名草子作者。号、瓢水子・松雲。京都の本性寺の住職。内典・外典に通じ、仏書の国字解に従事。著「可笑記評判」「東海道名所記」「伽婢子おとぎぼうこ」など。( 〜1691)

→文献資料[伽婢子]

⇒あさい【浅井】

あさ・う【浅ふ】アサフ🔗⭐🔉

あさ・う【浅ふ】アサフ

〔自下二〕

①浅い状態にある。位などが、低い。源氏物語竹河「まだ位なども―・へたる程を」

②あさはかである。思慮が足りない。源氏物語幻「かく―・へ給へる女の御志にだに」

あさうず‐の‐はし【浅水の橋】アサウヅ‥🔗⭐🔉

あさうず‐の‐はし【浅水の橋】アサウヅ‥

⇒あさんずのはし

あさ‐うたい【朝謡】‥ウタヒ🔗⭐🔉

あさ‐うたい【朝謡】‥ウタヒ

朝、謡曲をうたうこと。

⇒朝謡は貧乏の相

○朝謡は貧乏の相あさうたいはびんぼうのそう

朝から謡をうたうようではいまに貧乏になるとのいましめ。

⇒あさ‐うたい【朝謡】

○朝謡は貧乏の相あさうたいはびんぼうのそう🔗⭐🔉

○朝謡は貧乏の相あさうたいはびんぼうのそう

朝から謡をうたうようではいまに貧乏になるとのいましめ。

⇒あさ‐うたい【朝謡】

あさ‐うら【麻裏】

麻裏草履の略。

⇒あさうら‐ぞうり【麻裏草履】

あさうら‐ぞうり【麻裏草履】‥ザウ‥

麻糸の平組紐を渦巻きにして裏につけた草履。

⇒あさ‐うら【麻裏】

あさ‐うり【浅瓜】

白瓜しろうりの別称。

あさ‐えびす【朝恵比須・朝恵比寿】

①朝早く恵比須を拝みに行くこと。日本永代蔵2「二十年以来―に参り給ふに」

②商人が早朝からよい客のあるのを祝っていう言葉。浮世草子、御前義経記「床の男喜び―けふの仕合せよし」

あさ‐お【麻苧】‥ヲ

①麻の繊維から取った糸。あさいと。

②(→)麻1㋑に同じ。

あさ‐おき【朝起き】

朝早く起きること。早起き。

⇒朝起きは三文の徳

あさ‐うら【麻裏】🔗⭐🔉

あさ‐うら【麻裏】

麻裏草履の略。

⇒あさうら‐ぞうり【麻裏草履】

あさうら‐ぞうり【麻裏草履】‥ザウ‥🔗⭐🔉

あさうら‐ぞうり【麻裏草履】‥ザウ‥

麻糸の平組紐を渦巻きにして裏につけた草履。

⇒あさ‐うら【麻裏】

あさ‐うり【浅瓜】🔗⭐🔉

あさ‐うり【浅瓜】

白瓜しろうりの別称。

あさ‐えびす【朝恵比須・朝恵比寿】🔗⭐🔉

あさ‐えびす【朝恵比須・朝恵比寿】

①朝早く恵比須を拝みに行くこと。日本永代蔵2「二十年以来―に参り給ふに」

②商人が早朝からよい客のあるのを祝っていう言葉。浮世草子、御前義経記「床の男喜び―けふの仕合せよし」

あさ‐お【麻苧】‥ヲ🔗⭐🔉

あさ‐お【麻苧】‥ヲ

①麻の繊維から取った糸。あさいと。

②(→)麻1㋑に同じ。

あさ‐おき【朝起き】🔗⭐🔉

あさ‐おき【朝起き】

朝早く起きること。早起き。

⇒朝起きは三文の徳

○朝起きは三文の徳あさおきはさんもんのとく

(「徳」は「得」に同じ)朝起きすれば必ずいくらかの利益がある。「早起きは三文の得」とも。

⇒あさ‐おき【朝起き】

○朝起きは三文の徳あさおきはさんもんのとく🔗⭐🔉

○朝起きは三文の徳あさおきはさんもんのとく

(「徳」は「得」に同じ)朝起きすれば必ずいくらかの利益がある。「早起きは三文の得」とも。

⇒あさ‐おき【朝起き】

あさ‐おり【麻織】

(→)麻織物に同じ。

⇒あさおり‐もの【麻織物】

あさおり‐もの【麻織物】

苧麻からむし・大麻・亜麻などの繊維で織った織物。夏の衣服用。

⇒あさ‐おり【麻織】

あさか【安積・浅香】

岩代いわしろ国(福島県)の郡および郷の名。

⇒あさか‐そすい【安積疏水】

⇒あさか‐の‐ぬま【安積の沼・浅香の沼】

⇒あさか‐やま【安積山】

あさか【安積】

姓氏の一つ。

⇒あさか‐ごんさい【安積艮斎】

⇒あさか‐たんぱく【安積澹泊】

あさか【朝霞】

埼玉県南東部の市。川越街道の宿駅、膝折宿のあった地。第二次大戦後、住宅地化が進行。陸上自衛隊駐屯地。人口12万4千。

あさ‐かい【朝会】‥クワイ

夏の早朝に催す茶会。朝の茶事。朝茶。

あざ‐かい【字界】

行政区画の字の境界。村落の境界。「―地」

あざ‐かえ・す【糾返す】‥カヘス

〔他四〕

(アザはアザ(糾)フの語幹)

①くりかえして念入りにする。拾遺和歌集古徳伝「文を―・し、義をわきまへて」

②物を下からひっくりかえす。〈日葡辞書〉

あさ‐がえり【朝帰り】‥ガヘリ

外泊して、朝、家に帰ること。多く、遊郭や女のもとから帰る場合にいう。

あさ‐がお【朝顔】‥ガホ

①朝、起き出たままの顔。寝起きの顔。あさがたち。枕草子278「殿おはしませば、ねくたれの―も御覧ぜんと引き入る」

②(朝咲く花の意とも、朝の容花かおばなの意ともいう)ヒルガオ科の蔓性一年草。熱帯アジアの原産で、日本には中国から渡来し、江戸後期に園芸植物として改良発達した。広義に別種のアメリカアサガオを含める。茎は左巻き。夏、葉の付け根にラッパ形の大きな花をつける。品種が多く、花色は白・紫・紅・藍・縞・絞り、また形も獅子咲きなど変化に富む。種子の色も黒・茶・白などあり、漢方生薬の牽牛子けんごしとして利尿・下剤。秋の七草にいうアサガオは別植物。しののめぐさ。鏡草。牽牛花。蕣花。〈[季]秋〉

③キキョウの古名。〈新撰字鏡7〉

④ムクゲの別称。〈類聚名義抄〉

⑤ヒルガオの別称。

⑥カゲロウ(蜉蝣)の古名。

⑦襲かさねの色目。表裏とも縹はなだ色。9月に着用。(桃華蘂葉)

⑧漏斗の形をしたもの。

㋐男の小便用の便器。

㋑(bosh)溶鉱炉(高炉)の部分名称。上部から装入された鉱石などが溶解して溶銑とスラグとなり、湯だまりに降下する場所。熱風を送入する羽口はぐちがここに開く。

⑨源氏物語の巻名。槿。

⇒あさがお‐あわせ【朝顔合せ】

⇒あさがお‐いち【朝顔市】

⇒あさがお‐がい【朝顔貝】

⇒あさがお‐ざる【朝顔笊】

⇒あさがお‐せんべい【朝顔煎餅】

⇒あさがお‐ぞめ【朝顔染】

⇒あさがお‐なり【朝顔形】

⇒あさがお‐にっき【朝顔日記】

⇒あさがお‐にんぎょう【朝顔人形】

⇒あさがお‐ひめ【朝顔姫】

⇒朝顔の花一時

あさがお‐あわせ【朝顔合せ】‥ガホアハセ

種々の朝顔を持ち寄り、花や葉を品評すること。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐いち【朝顔市】‥ガホ‥

7月6日から8日まで東京入谷いりやの鬼子母神境内で開かれる、鉢植えの朝顔を売る市。〈[季]夏〉

朝顔市(鬼子母神)

提供:東京都

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐がい【朝顔貝】‥ガホガヒ

アサガオガイ科の巻貝。形はカタツムリに似て、殻高3〜4センチメートル。青紫色を呈するのでこの名がある。足から分泌した粘液で泡を作り、その下面に吊り下がって海面に浮かぶ。主にクダクラゲ類を食べる。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ざる【朝顔笊】‥ガホ‥

上部が開き下部が狭く、朝顔の花に似た笊。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐せんべい【朝顔煎餅】‥ガホ‥

元禄の頃、江戸の名物であった、朝顔の花の形の煎餅。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ぞめ【朝顔染】‥ガホ‥

紺や紫で大形にぼかし染めにした染め模様。元禄頃に流行。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐なり【朝顔形】‥ガホ‥

朝顔の花の形に似ているもの。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にっき【朝顔日記】‥ガホ‥

「生写朝顔話しょううつしあさがおばなし」の別称。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にんぎょう【朝顔人形】‥ガホ‥ギヤウ

朝顔でつくった人形。

⇒あさ‐がお【朝顔】

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐がい【朝顔貝】‥ガホガヒ

アサガオガイ科の巻貝。形はカタツムリに似て、殻高3〜4センチメートル。青紫色を呈するのでこの名がある。足から分泌した粘液で泡を作り、その下面に吊り下がって海面に浮かぶ。主にクダクラゲ類を食べる。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ざる【朝顔笊】‥ガホ‥

上部が開き下部が狭く、朝顔の花に似た笊。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐せんべい【朝顔煎餅】‥ガホ‥

元禄の頃、江戸の名物であった、朝顔の花の形の煎餅。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ぞめ【朝顔染】‥ガホ‥

紺や紫で大形にぼかし染めにした染め模様。元禄頃に流行。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐なり【朝顔形】‥ガホ‥

朝顔の花の形に似ているもの。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にっき【朝顔日記】‥ガホ‥

「生写朝顔話しょううつしあさがおばなし」の別称。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にんぎょう【朝顔人形】‥ガホ‥ギヤウ

朝顔でつくった人形。

⇒あさ‐がお【朝顔】

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐がい【朝顔貝】‥ガホガヒ

アサガオガイ科の巻貝。形はカタツムリに似て、殻高3〜4センチメートル。青紫色を呈するのでこの名がある。足から分泌した粘液で泡を作り、その下面に吊り下がって海面に浮かぶ。主にクダクラゲ類を食べる。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ざる【朝顔笊】‥ガホ‥

上部が開き下部が狭く、朝顔の花に似た笊。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐せんべい【朝顔煎餅】‥ガホ‥

元禄の頃、江戸の名物であった、朝顔の花の形の煎餅。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ぞめ【朝顔染】‥ガホ‥

紺や紫で大形にぼかし染めにした染め模様。元禄頃に流行。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐なり【朝顔形】‥ガホ‥

朝顔の花の形に似ているもの。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にっき【朝顔日記】‥ガホ‥

「生写朝顔話しょううつしあさがおばなし」の別称。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にんぎょう【朝顔人形】‥ガホ‥ギヤウ

朝顔でつくった人形。

⇒あさ‐がお【朝顔】

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐がい【朝顔貝】‥ガホガヒ

アサガオガイ科の巻貝。形はカタツムリに似て、殻高3〜4センチメートル。青紫色を呈するのでこの名がある。足から分泌した粘液で泡を作り、その下面に吊り下がって海面に浮かぶ。主にクダクラゲ類を食べる。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ざる【朝顔笊】‥ガホ‥

上部が開き下部が狭く、朝顔の花に似た笊。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐せんべい【朝顔煎餅】‥ガホ‥

元禄の頃、江戸の名物であった、朝顔の花の形の煎餅。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐ぞめ【朝顔染】‥ガホ‥

紺や紫で大形にぼかし染めにした染め模様。元禄頃に流行。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐なり【朝顔形】‥ガホ‥

朝顔の花の形に似ているもの。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にっき【朝顔日記】‥ガホ‥

「生写朝顔話しょううつしあさがおばなし」の別称。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさがお‐にんぎょう【朝顔人形】‥ガホ‥ギヤウ

朝顔でつくった人形。

⇒あさ‐がお【朝顔】

あさ‐おり【麻織】🔗⭐🔉

あさ‐おり【麻織】

(→)麻織物に同じ。

⇒あさおり‐もの【麻織物】

あさおり‐もの【麻織物】🔗⭐🔉

あさおり‐もの【麻織物】

苧麻からむし・大麻・亜麻などの繊維で織った織物。夏の衣服用。

⇒あさ‐おり【麻織】

あさか【安積】(姓氏)🔗⭐🔉

あさか【安積】

姓氏の一つ。

⇒あさか‐ごんさい【安積艮斎】

⇒あさか‐たんぱく【安積澹泊】

あさか【朝霞】🔗⭐🔉

あさか【朝霞】

埼玉県南東部の市。川越街道の宿駅、膝折宿のあった地。第二次大戦後、住宅地化が進行。陸上自衛隊駐屯地。人口12万4千。

あさ‐かい【朝会】‥クワイ🔗⭐🔉

あさ‐かい【朝会】‥クワイ

夏の早朝に催す茶会。朝の茶事。朝茶。

あさ‐がえり【朝帰り】‥ガヘリ🔗⭐🔉

あさ‐がえり【朝帰り】‥ガヘリ

外泊して、朝、家に帰ること。多く、遊郭や女のもとから帰る場合にいう。

あさ‐がお【朝顔】‥ガホ🔗⭐🔉

あさ‐がお【朝顔】‥ガホ

①朝、起き出たままの顔。寝起きの顔。あさがたち。枕草子278「殿おはしませば、ねくたれの―も御覧ぜんと引き入る」

②(朝咲く花の意とも、朝の容花かおばなの意ともいう)ヒルガオ科の蔓性一年草。熱帯アジアの原産で、日本には中国から渡来し、江戸後期に園芸植物として改良発達した。広義に別種のアメリカアサガオを含める。茎は左巻き。夏、葉の付け根にラッパ形の大きな花をつける。品種が多く、花色は白・紫・紅・藍・縞・絞り、また形も獅子咲きなど変化に富む。種子の色も黒・茶・白などあり、漢方生薬の牽牛子けんごしとして利尿・下剤。秋の七草にいうアサガオは別植物。しののめぐさ。鏡草。牽牛花。蕣花。〈[季]秋〉

③キキョウの古名。〈新撰字鏡7〉

④ムクゲの別称。〈類聚名義抄〉

⑤ヒルガオの別称。

⑥カゲロウ(蜉蝣)の古名。

⑦襲かさねの色目。表裏とも縹はなだ色。9月に着用。(桃華蘂葉)

⑧漏斗の形をしたもの。

㋐男の小便用の便器。

㋑(bosh)溶鉱炉(高炉)の部分名称。上部から装入された鉱石などが溶解して溶銑とスラグとなり、湯だまりに降下する場所。熱風を送入する羽口はぐちがここに開く。

⑨源氏物語の巻名。槿。

⇒あさがお‐あわせ【朝顔合せ】

⇒あさがお‐いち【朝顔市】

⇒あさがお‐がい【朝顔貝】

⇒あさがお‐ざる【朝顔笊】

⇒あさがお‐せんべい【朝顔煎餅】

⇒あさがお‐ぞめ【朝顔染】

⇒あさがお‐なり【朝顔形】

⇒あさがお‐にっき【朝顔日記】

⇒あさがお‐にんぎょう【朝顔人形】

⇒あさがお‐ひめ【朝顔姫】

⇒朝顔の花一時

あさがお‐あわせ【朝顔合せ】‥ガホアハセ🔗⭐🔉

あさがお‐あわせ【朝顔合せ】‥ガホアハセ

種々の朝顔を持ち寄り、花や葉を品評すること。

⇒あさ‐がお【朝顔】

🄰ASA🔗⭐🔉

ASA(アサ)

[American Standards Association]アメリカ規格協会.

大辞林の検索結果 (96)

あさ【麻】🔗⭐🔉

あさ [2] 【麻】

(1)クワ科の一年草。中央アジア原産。渡来は古く,古代から重要な繊維植物として栽培されてきた。茎は直立し,1〜3メートルになる。葉は三〜九枚の小葉からなる掌状複葉で,各小葉は披針形で縁に鋸歯(キヨシ)がある。雌雄異株。初夏,淡緑黄色の雄穂,緑色の雌穂をつける。雌株からは麻薬がとれる。茎の靭皮(ジンピ)を繊維として利用する。皮をはいだ残りは「おがら」と呼ばれる。種子(麻の実)からは油をとり,また鳥の飼料などにする。大麻(タイマ)。[季]夏。

(2){(1)}に似た長い繊維を持つ植物。アマ(亜麻)・チョマ(苧麻)・コウマ(黄麻・ジュート)・マニラ麻・サイザル麻など。

(3)大麻・苧麻・亜麻・ジュートなどからとる繊維。またその繊維で製した糸・布など。大麻・苧麻など靭皮繊維からとるものとマニラ麻・サイザル麻など葉脈繊維からとるものがある。強靭で用途は広く,衣料・綱・網・梱(コウリ)包布などとする。

麻(1)

[図]

[図]

[図]

[図]

あさ【朝】🔗⭐🔉

あさ [1] 【朝】

夜が明けてからしばらくの間。または,正午までの間。「―が来る」「―早く起きる」

あさ-あけ【浅緋】🔗⭐🔉

あさ-あけ 【浅緋】

薄い緋色(ヒイロ)。また,その色の袍(ホウ)。平安時代,五位の者が着た。うすひ。

あさ-あけ【朝明け】🔗⭐🔉

あさ-あけ [0] 【朝明け】

朝,空が明るくなること。また,その頃。あさけ。

あさ-あさ【浅浅】🔗⭐🔉

あさ-あさ 【浅浅】

■一■ (副)

(1)浅いさま。うっすらとしたさま。「―と萌初(モエソ)めた麦畠は/破戒(藤村)」

(2)軽く考えるさま。「父の詠をだにも―と思ひたりし上は/後鳥羽院御口伝」

■二■ (名)

〔女房詞〕

浅漬けの漬物。「なかはしより―まゐる/御湯殿上(天正一四)」

あさあさ-し・い【浅浅しい】🔗⭐🔉

あさあさ-し・い [5] 【浅浅しい】 (形)[文]シク あさあさ・し

考えが浅い。あさはかだ。軽々しい。「心―・き人に/文づかひ(鴎外)」

アサーティブネス-トレーニング assertiveness training

assertiveness training 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

アサーティブネス-トレーニング [9]  assertiveness training

assertiveness training アメリカで1960年代に始まった自己主張行動の訓練技法。主張訓練。

アメリカで1960年代に始まった自己主張行動の訓練技法。主張訓練。

assertiveness training

assertiveness training アメリカで1960年代に始まった自己主張行動の訓練技法。主張訓練。

アメリカで1960年代に始まった自己主張行動の訓練技法。主張訓練。

あさ-あめ【朝雨】🔗⭐🔉

あさ-あめ [3] 【朝雨】

朝降る雨。

あさ-あらし【朝嵐】🔗⭐🔉

あさ-あらし [3] 【朝嵐】

朝に吹く強い風。

あさ-い【朝寝】🔗⭐🔉

あさ-い 【朝寝】

あさね。「酔ひくたびれて―したる所を/徒然 175」

あさい【浅井】🔗⭐🔉

あさい アサ 【浅井】

姓氏の一。

【浅井】

姓氏の一。

【浅井】

姓氏の一。

【浅井】

姓氏の一。

あさい-ちゅう【浅井忠】🔗⭐🔉

あさい-ちゅう アサ ― 【浅井忠】

(1856-1907) 洋画家。江戸の生まれ。号は黙語・木魚。フォンタネージに学び,詩情にじむ写実的画風を確立。1889年(明治22)明治美術会創設に参加。関西の勃興期洋風画の発展に貢献,多くの後進を育てた。代表作「収穫」「春畝(シユンボウ)」

― 【浅井忠】

(1856-1907) 洋画家。江戸の生まれ。号は黙語・木魚。フォンタネージに学び,詩情にじむ写実的画風を確立。1889年(明治22)明治美術会創設に参加。関西の勃興期洋風画の発展に貢献,多くの後進を育てた。代表作「収穫」「春畝(シユンボウ)」

― 【浅井忠】

(1856-1907) 洋画家。江戸の生まれ。号は黙語・木魚。フォンタネージに学び,詩情にじむ写実的画風を確立。1889年(明治22)明治美術会創設に参加。関西の勃興期洋風画の発展に貢献,多くの後進を育てた。代表作「収穫」「春畝(シユンボウ)」

― 【浅井忠】

(1856-1907) 洋画家。江戸の生まれ。号は黙語・木魚。フォンタネージに学び,詩情にじむ写実的画風を確立。1889年(明治22)明治美術会創設に参加。関西の勃興期洋風画の発展に貢献,多くの後進を育てた。代表作「収穫」「春畝(シユンボウ)」

あさい-ながまさ【浅井長政】🔗⭐🔉

あさい-ながまさ アサ ― 【浅井長政】

(1545-1573) 戦国時代の武将。近江国小谷城主。織田信長の妹お市をめとり勢力を増したが,のち朝倉義景と結んで信長に敵対。1570年姉川の戦いに大敗し,73年小谷城で自刃。淀君(ヨドギミ)の父。

― 【浅井長政】

(1545-1573) 戦国時代の武将。近江国小谷城主。織田信長の妹お市をめとり勢力を増したが,のち朝倉義景と結んで信長に敵対。1570年姉川の戦いに大敗し,73年小谷城で自刃。淀君(ヨドギミ)の父。

― 【浅井長政】

(1545-1573) 戦国時代の武将。近江国小谷城主。織田信長の妹お市をめとり勢力を増したが,のち朝倉義景と結んで信長に敵対。1570年姉川の戦いに大敗し,73年小谷城で自刃。淀君(ヨドギミ)の父。

― 【浅井長政】

(1545-1573) 戦国時代の武将。近江国小谷城主。織田信長の妹お市をめとり勢力を増したが,のち朝倉義景と結んで信長に敵対。1570年姉川の戦いに大敗し,73年小谷城で自刃。淀君(ヨドギミ)の父。

あさい-りょうい【浅井了意】🔗⭐🔉

あさい-りょうい アサ レウイ 【浅井了意】

(?-1691) 江戸前期の僧・仮名草子作者。了意は法号。別号,瓢水子・松雲。仏書注釈のかたわら,中国の怪異小説を翻案。著「御伽婢子(オトギボウコ)」「浮世物語」「東海道名所記」「堪忍記」など。

レウイ 【浅井了意】

(?-1691) 江戸前期の僧・仮名草子作者。了意は法号。別号,瓢水子・松雲。仏書注釈のかたわら,中国の怪異小説を翻案。著「御伽婢子(オトギボウコ)」「浮世物語」「東海道名所記」「堪忍記」など。

レウイ 【浅井了意】

(?-1691) 江戸前期の僧・仮名草子作者。了意は法号。別号,瓢水子・松雲。仏書注釈のかたわら,中国の怪異小説を翻案。著「御伽婢子(オトギボウコ)」「浮世物語」「東海道名所記」「堪忍記」など。

レウイ 【浅井了意】

(?-1691) 江戸前期の僧・仮名草子作者。了意は法号。別号,瓢水子・松雲。仏書注釈のかたわら,中国の怪異小説を翻案。著「御伽婢子(オトギボウコ)」「浮世物語」「東海道名所記」「堪忍記」など。

あさ・い【浅い】🔗⭐🔉

あさ・い [0][2] 【浅い】 (形)[文]ク あさ・し

(1)表面や外側から底や奥までの距離が短い。「―・い川」「―・いほらあな」

(2)(外傷について)深く内部にまで達していない。「傷は―・いぞ」

(3)到達度が低い。十分な程度に達していない。「理解が―・い」「思慮が―・い」「経験が―・い」「つきあいが―・い」{(1)〜(3)}

⇔深い

(4)時間があまり経過していない。「知り合ってから日が―・い」「春はまだ―・い」

(5)色が薄い。「―・い緑色」

(6)身分や地位が低い。卑しい。「位―・く何となき身の程/源氏(梅枝)」

(7)感情が痛切でない。思い方が不十分である。「安積(アサカ)山影さへ見ゆる山の井の―・き心をわが思はなくに/万葉 3807」

[派生] ――さ(名)――み(名)

[慣用] 底が―・日が―

あさ-いい【朝飯】🔗⭐🔉

あさ-いい ―イヒ 【朝飯】

朝の食事。あさめし。

あさ-いち【朝市】🔗⭐🔉

あさ-いち [2][3] 【朝市】

朝開く,野菜・魚介類などの市。

あさ-いち【朝一】🔗⭐🔉

あさ-いち [2] 【朝一】

(仕事などを)その日の朝一番最初に行うこと。「―で荷物を届ける」

あさ-いと【麻糸】🔗⭐🔉

あさ-いと [0] 【麻糸】

麻の繊維で作った糸。

あさいな【朝比奈・朝夷】🔗⭐🔉

あさいな アサヒナ 【朝比奈・朝夷】

⇒あさひな(朝比奈)

アサインメント assignment

assignment 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

アサインメント [2]  assignment

assignment 割り当て。任務。

割り当て。任務。

assignment

assignment 割り当て。任務。

割り当て。任務。

あさ・う【浅ふ】🔗⭐🔉

あさ・う アサフ 【浅ふ】 (動ハ下二)

(1)位などが低い状態にある。「まだ位なども―・へたる程を/源氏(竹河)」

(2)思慮・分別が足りない。「若やかなる人こそ,物の程しらぬやうに―・へたるも,罪ゆるさるれ/紫式部日記」

あさ-うたい【朝謡】🔗⭐🔉

あさ-うたい ―ウタヒ 【朝謡】

朝から謡曲をうたうこと。

あさ-うら【麻裏】🔗⭐🔉

あさ-うら [0] 【麻裏】

「麻裏草履」の略。

あさうら-ぞうり【麻裏草履】🔗⭐🔉

あさうら-ぞうり ―ザウ― [5] 【麻裏草履】

平たく編んだ麻糸の組緒(クミオ)を裏に縫い付けた草履。あさうら。

あさ-うり【浅瓜】🔗⭐🔉

あさ-うり 【浅瓜】

シロウリの別名。

あさ-お【麻苧】🔗⭐🔉

あさ-お ―ヲ [0] 【麻苧】

麻や苧(カラムシ)の繊維で作った糸。

あさ-おき【朝起き】🔗⭐🔉

あさ-おき [2][3] 【朝起き】 (名)スル

朝早く起きること。また,その人。早起き。「亭主は―して,下男(シモオトコ)に門(カド)の掃き掃除/浮世草子・新色五巻書」

あさ-おり【麻織(り)】🔗⭐🔉

あさ-おり [0] 【麻織(り)】

麻で織ること。また,その布。麻織物。

あさおり-もの【麻織物】🔗⭐🔉

あさおり-もの [3][4] 【麻織物】

麻糸で織った織物。夏の衣服・蚊帳(カヤ)・帆布などに用いる。

あさか【安積・浅香】🔗⭐🔉

あさか 【安積・浅香】

福島県南部の旧郡名。1965年(昭和40)郡内の全町村が郡山市と合併。

あさか-そすい【安積疏水】🔗⭐🔉

あさか-そすい 【安積疏水】

福島県中央部の猪苗代湖の水を郡山盆地へ供給する用水路。灌漑(カンガイ)用のほか発電・上水道・工業用水にも利用。1882年(明治15)完成。1951年(昭和26)に新安積疏水が通水。

あさか-の-ぬま【安積の沼・浅香の沼】🔗⭐🔉

あさか-の-ぬま 【安積の沼・浅香の沼】

安積山の麓(フモト)にあったという沼。((歌枕))

あさか-やま【安積山・浅香山】🔗⭐🔉

あさか-やま 【安積山・浅香山】

福島県郡山市にある山。「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心をわが思はなくに/万葉 3807」にまつわる伝説が万葉集・大和物語などに見える。((歌枕))

あさか【安積】🔗⭐🔉

あさか 【安積】

姓氏の一。

あさか-ごんさい【安積艮斎】🔗⭐🔉

あさか-ごんさい 【安積艮斎】

(1790-1860) 江戸後期の儒学者。陸奥国安積郡郡山の人。名は重信,別号,見山楼。江戸に出て佐藤一斎・林述斎に学び,神田駿河台に塾を開く。のち二本松藩儒,また昌平黌(コウ)教授となった。著「艮斎文略」「艮斎間話」など。

あさか-たんぱく【安積澹泊】🔗⭐🔉

あさか-たんぱく 【安積澹泊】

(1656-1737) 江戸中期の儒学者。水戸藩士。名は覚,別号は老圃。朱舜水に師事。博学で,特に史学に長じ,彰考館総裁として「大日本史」編纂(ヘンサン)に顕著な功績があった。著「大日本史賛藪」「澹泊斎文集」など。

あさか【朝霞】🔗⭐🔉

あさか 【朝霞】

埼玉県南部の市。もと川越街道の宿場町として発展。朝霞浄水場・陸上自衛隊駐屯地がある。

あさが【浅賀】🔗⭐🔉

あさが 【浅賀】

姓氏の一。

あさが-ふさ【浅賀ふさ】🔗⭐🔉

あさが-ふさ 【浅賀ふさ】

(1894-1986) 医療ソーシャル-ワーカー。愛知県生まれ。聖路加病院で日本最初の医療ソーシャル-ワーカーとして活躍。

あさ-かい【朝会】🔗⭐🔉

あさ-かい ―クワイ [0] 【朝会】

夏の早朝に催される茶会。茶事七式の一。朝の茶事。朝茶。

あさ-がえり【朝帰り】🔗⭐🔉

あさ-がえり ―ガヘリ [3] 【朝帰り】 (名)スル

外泊して,翌朝,家に帰ること。古くは,多く遊郭から帰ることにいった。

あさ-がお【朝顔】🔗⭐🔉

あさ-がお ―ガホ [2] 【朝顔】

(1)ヒルガオ科のつる性の一年草。つるは左巻き。多くは三裂した葉をつける。夏から初秋にかけての早朝,漏斗形の花を開き,昼前にしぼむ。熱帯アジア原産。日本には奈良時代に薬草として中国から伝来。江戸後期に観賞植物として急速に広まり,多くの改良品種が作り出された。種子を牽牛子(ケニゴシ)といい,漢方で利尿剤・下剤とする。牽牛花。[季]秋。《―に釣瓶とられて貰ひ水/千代》

(2)漏斗形のもの。特に,男の小便用の便器。

(3)襲(カサネ)の色目の名。表・裏ともに縹(ハナダ)または空色。老人が秋に用いる。

(4)キキョウの異名。[新撰字鏡]

(5)ムクゲの異名。[名義抄]

(6)朝の寝起きの顔。「野分のあしたの御―は心にかかりて恋しきを/源氏(藤袴)」

(7)焼き麩(フ)をいう近世女性語。「ぼたもちを萩の花,麩焼(フノヤキ)を―/評判記・色道大鏡」

(8)源氏物語の巻名。第二〇帖。

あさがお-あわせ【朝顔合(わ)せ】🔗⭐🔉

あさがお-あわせ ―ガホアハセ [5] 【朝顔合(わ)せ】

種々の朝顔を持ち寄って品評する会。江戸時代に行われた。

あさがお-いち【朝顔市】🔗⭐🔉

あさがお-いち ―ガホ― [4] 【朝顔市】

朝顔を売る市。七月六日から三日間,東京入谷(イリヤ)の鬼子母神で行われる市が有名。[季]夏。

あさがお-がい【朝顔貝】🔗⭐🔉

あさがお-がい ―ガホガヒ [4] 【朝顔貝】

海産の巻貝。殻高3センチメートル内外。殻は紫色で薄くもろい。足から空気を含んだ泡袋を多数出し,海面に逆さに浮かんで生活する。クダクラゲ類を食べる。世界中に広く分布。

あさがお-ざる【朝顔笊】🔗⭐🔉

あさがお-ざる ―ガホ― [4] 【朝顔笊】

朝顔の花のように,上部が開き下部が狭くなっているざる。

あさがお-せんべい【朝顔煎餅】🔗⭐🔉

あさがお-せんべい ―ガホ― 【朝顔煎餅】

元禄(1688-1704)の頃,江戸の名物で朝顔の花の形をした煎餅。

あさがお-なり【朝顔形】🔗⭐🔉

あさがお-なり ―ガホ― [0] 【朝顔形】

器具などで,朝顔の花の形に似ているもの。「―の茶わん」

あさがお-にっき【朝顔日記】🔗⭐🔉

あさがお-にっき ―ガホ― 【朝顔日記】

人形浄瑠璃「生写(シヨウウツシ)朝顔話」の通称。

あさがお-にんぎょう【朝顔人形】🔗⭐🔉

あさがお-にんぎょう ―ガホ―ギヤウ [5] 【朝顔人形】

朝顔の花やつるで飾りつけた人形。

あさがお-の【朝顔の】🔗⭐🔉

あさがお-の ―ガホ― 【朝顔の】 (枕詞)

(1)目立って美しく咲くことから「穂に咲き出」にかかる。「―穂には咲き出ぬ恋もするかも/万葉 2275」

(2)「咲く」と同音の「離(サ)く」にかかる。「―年さへこごと我は離(サ)かるがへ/万葉 3502」

あさがお-ひめ【朝顔姫】🔗⭐🔉

あさがお-ひめ ―ガホ― 【朝顔姫】

〔「牽牛(ケンギユウ)」を「あさがお」と読むところから〕

織女星(シヨクジヨセイ)の異名。

あさ-かげ【朝影】🔗⭐🔉

あさ-かげ [2][0] 【朝影】

(1)朝,鏡に映った顔や姿。「―見つつ少女(オトメ)らが手にとり持てるまそ鏡/万葉 4192」

(2)朝日に照らされてできる細長く弱々しい影。恋にやつれた姿などをたとえる。「―にあが身はなりぬ/万葉 2664」

(3)朝日の光。

⇔夕影

あさ-がけ【朝駆け・朝駈け】🔗⭐🔉

あさ-がけ [0] 【朝駆け・朝駈け】 (名)スル

(1)朝早く馬を走らせること。

(2)早朝,不意をついて敵陣を襲うこと。

⇔夜討ち

(3)(転じて)新聞記者などが取材のために,予告せずに朝早く人の家を訪問すること。

(4)たやすいことのたとえ。朝飯前の仕事。「左衛門が足軽十騎斗さしむけば,―に生捕て/浄瑠璃・雪女」

あさか-しゃ【浅香社】🔗⭐🔉

あさか-しゃ 【浅香社】

1893年(明治26),落合直文の興した歌人の結社。直文の住む東京の浅嘉町にちなむ。古習の打破と個性尊重を唱え,門下から与謝野鉄幹・金子薫園・尾上柴舟らが出た。

あさ-がすみ【朝霞】🔗⭐🔉

あさ-がすみ [3] 【朝霞】

■一■ (名)

朝立つ霞。[季]春。《春なれや名もなき山の―/芭蕉》

■二■ (枕詞)

霞んでいるさまから「鹿火屋(カヒヤ)」にかかる。「―鹿火屋が下に鳴くかはづ/万葉 2265」

あさか-の-うら【浅香の浦】🔗⭐🔉

あさか-の-うら 【浅香の浦】

大阪府堺市浅香山町付近の海岸の古名。((歌枕))「夕さらば潮満ち来なむ住吉(スミノエ)の―に玉藻刈りてな/万葉 121」

あさか-の-みや【朝香宮】🔗⭐🔉

あさか-の-みや 【朝香宮】

旧宮家。1906年(明治39)久邇宮朝彦(クニノミヤアサヒコ)親王の第八王子鳩彦(ヤスヒコ)王が創立。1947年(昭和22)皇籍を離れた。

あさ-がみしも【麻上下】🔗⭐🔉

あさ-がみしも [3] 【麻上下】

麻布で作った裃(カミシモ)。江戸時代,武士の通常礼服であった。

あさ-がら【麻殻・白辛樹】🔗⭐🔉

あさ-がら [0] 【麻殻・白辛樹】

エゴノキ科の落葉高木。高さ約10メートル。本州中部以西の山地に自生。葉は互生し卵円形で大きい。六月頃,枝先に房状で白色の花を多数つける。実は五つの稜(リヨウ)のある倒卵形の核果。材は器具やマッチの軸木とする。アサギ。

あさ-がら【麻幹・麻殻】🔗⭐🔉

あさ-がら [0] 【麻幹・麻殻】

⇒おがら(麻幹)

あさ-がれい【朝餉】🔗⭐🔉

あさ-がれい ―ガレヒ 【朝餉】

(1)天皇の召し上がる朝の食事。儀式などの正式の食事ではなく,うちうちのもの。

(2)「朝餉の間」の略。

あさがれい-の-ま【朝餉の間】🔗⭐🔉

あさがれい-の-ま ―ガレヒ― 【朝餉の間】

朝餉を召し上がる部屋。清涼殿の台盤所の北側にある。朝餉。

→清涼殿

あさかわ【浅川】🔗⭐🔉

あさかわ アサカハ 【浅川】

(1)東京都八王子市の地名。甲州街道の宿駅として発達。近くに多摩御陵がある。

(2)福島県南東部,石川郡の町。幕末には天領となり,浅川陣屋が置かれた。

あさかわ【浅川】🔗⭐🔉

あさかわ アサカハ 【浅川】

姓氏の一。

あさかわ-のりひこ【浅川範彦】🔗⭐🔉

あさかわ-のりひこ アサカハ― 【浅川範彦】

(1865-1907) 医師・細菌学者。高知県生まれ。北里柴三郎に師事。1899年内務省伝染病研究所の指導者となる。死後,浅川賞(日本細菌学会賞)が設けられた。

あさかわ【朝河】🔗⭐🔉

あさかわ アサカハ 【朝河】

姓氏の一。

あさかわ-かんいち【朝河貫一】🔗⭐🔉

あさかわ-かんいち アサカハクワンイチ 【朝河貫一】

(1873-1948) 歴史学者。エール大学で日欧の比較封建制度史を講じ,同大名誉教授。主著「入来文書」

アサ-かんど【―感度】🔗⭐🔉

アサ-かんど [3] 【―感度】

アメリカ標準協会(American Standards Association 略称 ASA)が制定した,フィルムの感光度表示の標準規格。現在は改組され ANSI (American National Standards Institute)となっている。アーサ感度。

→イソ感度

あさ-かんのん【朝観音】🔗⭐🔉

あさ-かんのん ―クワンオン 【朝観音】

朝早く,観音に参ること。特に,観音の縁日にあたる毎月一八日の朝に参ること。

あさ-かんむり【麻冠】🔗⭐🔉

あさ-かんむり [3] 【麻冠】

漢字の冠の一。「麿」「麾」などの「麻」の部分。

あさ-ぎ【浅木】🔗⭐🔉

あさ-ぎ 【浅木】

節の多い雑木。「あづま屋の―の柱/千載(恋三)」

あさぎ-ずみ【浅木炭】🔗⭐🔉

あさぎ-ずみ [3] 【浅木炭】

浅木を焼いた質の悪い木炭。

あさ-ぎ【浅黄】🔗⭐🔉

あさ-ぎ [0] 【浅黄】

薄い黄色。

あさ-ぎ【浅葱】🔗⭐🔉

あさ-ぎ [0] 【浅葱】

〔「葱(キ)」はネギの古名。薄い葱の葉の色の意。「浅黄」は当て字〕

(1)わずかに緑色を帯びた薄い青。また,青みをおびた薄い緑色。あさぎ色。「―袴(バカマ)」「―帽子(ボウシ)」

(2)(着ている袍(ホウ)の色が浅葱であるところから)六位。

(3)「浅葱裏」の略。

あさぎ-いろ【浅葱色】🔗⭐🔉

あさぎ-いろ [0] 【浅葱色】

「あさぎ{(1)}」に同じ。

あさぎ-うら【浅葱裏】🔗⭐🔉

あさぎ-うら [0] 【浅葱裏】

(1)衣服の浅葱色の裏地。また,その色の裏のついた着物。

(2)〔羽織の裏に浅葱木綿を用いることが多かったところから〕

遊里で,江戸勤番の野暮な田舎侍を,あざけっていう語。あさぎ。「まだ出来ぬ顔へしかける―/柳多留 8」

あさぎ-おどし【浅葱縅】🔗⭐🔉

あさぎ-おどし ―ヲドシ [4] 【浅葱縅】

浅葱色の糸や革で縅した鎧(ヨロイ)。

あさぎ-ざくら【浅葱桜】🔗⭐🔉

あさぎ-ざくら [4] 【浅葱桜】

サトザクラの一品種。黄色みを帯びた緑色の花をつけるもの。

あさぎ-じま【浅葱縞】🔗⭐🔉

あさぎ-じま [0] 【浅葱縞】

浅葱色の縞織物。

あさぎ-まく【浅葱幕】🔗⭐🔉

あさぎ-まく [3][0] 【浅葱幕】

歌舞伎の大道具。浅葱色無地の木綿幕。昼を表す背景として用いるほか,口上・大薩摩などのあとで振り落として一瞬のうちに舞台面を変えたり,引き幕や暗転などを用いず舞台転換をする場合に,舞台を隠すのにも用いる。

あさ-ぎ【麻木】🔗⭐🔉

あさ-ぎ [0] 【麻木】

アサガラ(麻殻)の別名。

あさ-ぎぬ【麻衣】🔗⭐🔉

あさ-ぎぬ 【麻衣】

(1)麻布で作った衣服。粗末な衣服。あさごろも。あさのきぬ。「勝鹿の真間の手児奈(テゴナ)が―に/万葉 1807」

(2)喪服として着た麻布の衣服。あさごろも。あさのきぬ。「宮の舎人(トネリ)も雪(タエ)の穂の―着(ケ)れば/万葉 3324」

あさ【朝】(和英)🔗⭐🔉

アサ(和英)🔗⭐🔉

アサ

ASA《写》.

あさい【浅い】(和英)🔗⭐🔉

あさいと【麻糸】(和英)🔗⭐🔉

あさいと【麻糸】

hemp yarn.

あさおき【朝起き】(和英)🔗⭐🔉

あさおき【朝起き】

early rising;an early riser(人).〜がよい be an early riser;have no trouble in getting up early.

あさがお【朝顔】(和英)🔗⭐🔉

あさがお【朝顔】

a morning glory.

あさがすみ【朝霞】(和英)🔗⭐🔉

あさがすみ【朝霞】

the morning haze.

あさがた【朝方になって】(和英)🔗⭐🔉

あさがた【朝方になって】

toward(s) morning.

あさぎ【浅黄色】(和英)🔗⭐🔉

あさぎ【浅黄色】

light yellow;light blue(古義).

広辞苑+大辞林に「あさ」で始まるの検索結果。もっと読み込む