複数辞典一括検索+![]()

![]()

安積艮斎 アサカゴンサイ🔗⭐🔉

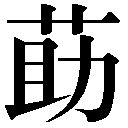

【安積艮斎】

アサカゴンサイ〔日〕〈人名〉1791〜1860 江戸時代末期の漢学者。名は重信シゲノブ、字アザナは思順、艮斎は号。岩代イワシロ(福島県)の人。佐藤一斎に学び、のち昌平黌ショウヘイコウの教授。名文家として知られ、著に『艮斎閑話カンワ』『荀子ジュンシ略説』などがある。

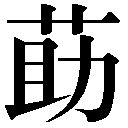

旭 あさひ🔗⭐🔉

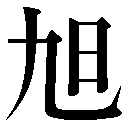

晁 あさ🔗⭐🔉

晨 あさ🔗⭐🔉

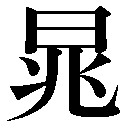

【晨】

11画 日部 [人名漢字]

区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED

《音読み》 シン

11画 日部 [人名漢字]

区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED

《音読み》 シン /ジン

/ジン 〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 あさ/あした/とき

《名付け》 あき・とき・とよ

《意味》

n〉

《訓読み》 あさ/あした/とき

《名付け》 あき・とき・とよ

《意味》

{名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕

{名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕

{名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕

{名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕

{名}二十八宿の一つ。房星。

《解字》

会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。

《単語家族》

震(ふるう)

{名}二十八宿の一つ。房星。

《解字》

会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。

《単語家族》

震(ふるう) 振と同系。

《類義》

→朝

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

振と同系。

《類義》

→朝

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 日部 [人名漢字]

区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED

《音読み》 シン

11画 日部 [人名漢字]

区点=5879 16進=5A6F シフトJIS=9DED

《音読み》 シン /ジン

/ジン 〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 あさ/あした/とき

《名付け》 あき・とき・とよ

《意味》

n〉

《訓読み》 あさ/あした/とき

《名付け》 あき・とき・とよ

《意味》

{名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕

{名}あさ。あした。太陽がふるいたってのぼるあさ。生気に満ちた早朝の意に用いる。「清晨セイシン(さわやかなあさ)」「晨炊蓐食=晨ニ炊ゲドモ蓐食ス」〔→史記〕

{名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕

{名}とき。早朝、鶏がときを告げること。「牝鶏之晨ヒンケイノシン(早朝、めんどりがときを告げること。女性がいばって政治を乱すたとえ)」〔→書経〕

{名}二十八宿の一つ。房星。

《解字》

会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。

《単語家族》

震(ふるう)

{名}二十八宿の一つ。房星。

《解字》

会意兼形声。辰シンは、二枚貝が開いて、ぺらぺらと震える舌を出したさまを描いた象形文字。蜃シン(はまぐり)の原字。晨は「日+音符辰」で、日がふるいたってのぼってくること。また生気のふるいたって動きはじめるあさ。

《単語家族》

震(ふるう) 振と同系。

《類義》

→朝

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

振と同系。

《類義》

→朝

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

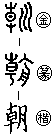

朝 あさ🔗⭐🔉

【朝】

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》  チョウ(テウ)

チョウ(テウ)

〈zh

〈zh o〉

o〉 チョウ(テウ)

チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す)

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す) 冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》

12画 月部 [二年]

区点=3611 16進=442B シフトJIS=92A9

《常用音訓》チョウ/あさ

《音読み》  チョウ(テウ)

チョウ(テウ)

〈zh

〈zh o〉

o〉 チョウ(テウ)

チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

o〉

《訓読み》 あさ/あした/むかう(むかふ)

《名付け》 あさ・あした・かた・さ・つと・とき・とも・のり・はじめ

《意味》

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

{名}あさ。あした。太陽の出てくるとき。〈対語〉→夕。〈類義語〉→旦タン・→晨シン。「早朝」「終朝(日の出から朝食のころまで)」

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

「一朝」とは、一日のこと。また、いったん、もしもの意。

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}宮中に参内サンダイして、天子や身分の高い人にお目にかかる。「朝見」「来朝」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

チョウス{動}むかう(ムカフ)。顔をむけてそちらに面する。「朝宗(中心になるものにあう→天子に拝謁する)」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}天子が政治を行うところ。「朝廷」

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

{名}その天子の統治する一代。また、その系統の君主が支配した時代。「乾隆朝ケンリュウチョウ(乾隆帝の時代)」「唐朝(唐の時代)」

《解字》

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す)

会意→形声。もと「くさ+日+水」の会意文字で、草の間から太陽がのぼり、潮がみちてくる時を示す。のち「幹(はたが上がるように日がのぼる)+音符舟」からなる形声文字となり、東方から太陽の抜け出るあさ。

《単語家族》

抽(抜き出す) 冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

冑チュウ(頭が抜け出るよろい)と同系。潮は、朝日とともにさしてくるあさしお。

《類義》

旦タンは、太陽が地上に顔を出すあさ。晨シンは、万物が生気をおびて振るい立つあさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

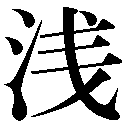

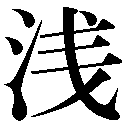

浅 あさい🔗⭐🔉

【浅】

9画 水部 [四年]

区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3

【淺】旧字旧字

9画 水部 [四年]

区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3

【淺】旧字旧字

11画 水部

区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7

《常用音訓》セン/あさ…い

《音読み》 セン

11画 水部

区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7

《常用音訓》セン/あさ…い

《音読み》 セン

〈qi

〈qi n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あさい(あさし)

《名付け》 あさ

《意味》

n〉

《訓読み》 あさい(あさし)

《名付け》 あさ

《意味》

{形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕

{形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕

{形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」

《解字》

会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔

《単語家族》

賤セン(財貨が少ない→いやしい)

{形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」

《解字》

会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔

《単語家族》

賤セン(財貨が少ない→いやしい) 箋セン(小さい竹札)

箋セン(小さい竹札) 錢(=銭。小ぜに)

錢(=銭。小ぜに) 盞サン(小ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

盞サン(小ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 水部 [四年]

区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3

【淺】旧字旧字

9画 水部 [四年]

区点=3285 16進=4075 シフトJIS=90F3

【淺】旧字旧字

11画 水部

区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7

《常用音訓》セン/あさ…い

《音読み》 セン

11画 水部

区点=6241 16進=5E49 シフトJIS=9FC7

《常用音訓》セン/あさ…い

《音読み》 セン

〈qi

〈qi n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あさい(あさし)

《名付け》 あさ

《意味》

n〉

《訓読み》 あさい(あさし)

《名付け》 あさ

《意味》

{形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕

{形}あさい(アサシ)。水かさが少ない。〈対語〉→深。「浅瀬」「浅則掲=浅ケレバスナハチ掲グ」〔→論語〕

{形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」

《解字》

会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔

《単語家族》

賤セン(財貨が少ない→いやしい)

{形}あさい(アサシ)。少ない。いくらもない。色が薄い。〈対語〉→深。「浅学」「浅緑」「功浅=功浅シ」

《解字》

会意兼形声。戔センは、戈(ほこ)二つからなり、戈(刃物)で切って小さくすることを示し、小さく少ない意を含む。淺は「水+音符戔」で、水が少ないこと。→戔

《単語家族》

賤セン(財貨が少ない→いやしい) 箋セン(小さい竹札)

箋セン(小さい竹札) 錢(=銭。小ぜに)

錢(=銭。小ぜに) 盞サン(小ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

盞サン(小ざら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

浅蜊 アサリ🔗⭐🔉

【浅蜊】

アサリ〔国〕二枚貝の名。浅い海の砂の中にすむ。

浅見絅斎 アサミケイサイ🔗⭐🔉

【浅見絅斎】

アサミケイサイ〔日〕〈人名〉1652〜1711 江戸時代の儒学者。名は安正、絅斎は号。近江オウミ(滋賀県)の人。山崎闇斎アンサイについて朱子学を学んだ。足利尊氏を乱臣としたり、赤穂四十七士を義士としたりして、尊皇思想・大義名分を唱えた。著に『靖献セイケン遺言』『中庸講義』など。

漁 あさる🔗⭐🔉

【漁】

14画 水部 [四年]

区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99

《常用音訓》ギョ/リョウ

《音読み》 ギョ

14画 水部 [四年]

区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99

《常用音訓》ギョ/リョウ

《音読み》 ギョ /リョウ(レフ)

/リョウ(レフ) /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる

《意味》

〉

《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる

《意味》

ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕

ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕

{動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」

《解字》

会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」

《解字》

会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 水部 [四年]

区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99

《常用音訓》ギョ/リョウ

《音読み》 ギョ

14画 水部 [四年]

区点=2189 16進=3579 シフトJIS=8B99

《常用音訓》ギョ/リョウ

《音読み》 ギョ /リョウ(レフ)

/リョウ(レフ) /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる

《意味》

〉

《訓読み》 すなどる/すなどり/あさる

《意味》

ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕

ギョス{動・名}すなどる。すなどり。魚や貝をとる。また、その仕事。「漁夫」「漁撈ギョロウ」「漁雷沢=雷沢ニ漁ス」〔→史記〕

{動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」

《解字》

会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}あさる。魚をとるように、めぼしい物をさがしまわってとる。「漁利=利ヲ漁ル」「漁色=色ヲ漁ル」

《解字》

会意兼形声。「水+音符魚」で、魚(さかな)から派生した動詞。雨(あめ)をあめが降るという動詞に用いるのと似た用法。リョウは、日本で猟(レフ→リョウ)と混同した通俗の音。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

潮 あさしお🔗⭐🔉

【潮】

15画 水部 [六年]

区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA

《常用音訓》チョウ/しお

《音読み》 チョウ(テウ)

15画 水部 [六年]

区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA

《常用音訓》チョウ/しお

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)

《名付け》 うしお・しお

《意味》

o〉

《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)

《名付け》 うしお・しお

《意味》

{名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕

{名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕

{名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」

{名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」

{動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」

{動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」

{名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」

{名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」

{名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。

〔国〕

{名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。

〔国〕 うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」

うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」 しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」

しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」 しお(シホ)。とき。おり。「潮時」

しお(シホ)。とき。おり。「潮時」 世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」

世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」 月経のこと。「初潮」

《解字》

会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。

《単語家族》

朝と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

月経のこと。「初潮」

《解字》

会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。

《単語家族》

朝と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 水部 [六年]

区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA

《常用音訓》チョウ/しお

《音読み》 チョウ(テウ)

15画 水部 [六年]

区点=3612 16進=442C シフトJIS=92AA

《常用音訓》チョウ/しお

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ch

〈ch o〉

《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)

《名付け》 うしお・しお

《意味》

o〉

《訓読み》 あさしお(あさしほ)/しお(しほ)/うしお(うしほ)

《名付け》 うしお・しお

《意味》

{名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕

{名}あさしお(アサシホ)。しお(シホ)。うしお(ウシホ)。太陽と月の引力によって生じる海水のみちひき。朝おこるのを潮といい、夕方おこるのを汐セキという。朔サク(ついたち)と望(十五日)の日には、みちひきの差が最も大きい。「観潮」「潮打空城寂寞回=潮ハ空城ヲ打チ寂寞トシテ回ル」〔→劉禹錫〕

{名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」

{名}しお(シホ)。さしたり流れたりする海水。「潮流」

{動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」

{動・名}色や、しめりけがじわじわと表面にあらわれる。また、しめりけ。「潮紅(赤みがあらわれる)」「潮湿(しめりけがさす)」

{名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」

{名・形}きまった時におこる現象。また、そのさま。「潮熱」

{名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。

〔国〕

{名}地名。現在の広東カントン省潮州市地方。むかし唐の韓愈カンユが流された所。華僑カキョウにはここの出身者が多い。

〔国〕 うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」

うしお(ウシホ)。塩だけで味をつけた、魚のすい物。「潮汁」 しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」

しお(シホ)。海水の流れ。「黒潮」 しお(シホ)。とき。おり。「潮時」

しお(シホ)。とき。おり。「潮時」 世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」

世の中の情勢や、考え方の動き。「思潮」「風潮」 月経のこと。「初潮」

《解字》

会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。

《単語家族》

朝と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

月経のこと。「初潮」

《解字》

会意兼形声。朝は「屮(くさ)の間から日が出るさま+音符舟」の形声文字。潮はもと「草の間から日が出るさま+水」の会意文字であったが、楷書カイショは「水+音符朝」で、あさしおのこと。

《単語家族》

朝と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

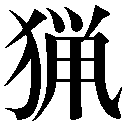

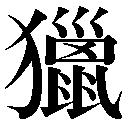

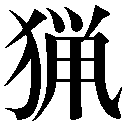

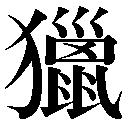

猟 あさる🔗⭐🔉

【猟】

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2

【獵】旧字旧字

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2

【獵】旧字旧字

18画 犬部

区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レフ)

18画 犬部

区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レフ)

〈li

〈li 〉

《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる

《意味》

〉

《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる

《意味》

リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕

リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕

{動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」

{動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」

「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕

〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。

《解字》

会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。

《類義》

→狩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕

〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。

《解字》

会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。

《類義》

→狩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2

【獵】旧字旧字

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4636 16進=4E44 シフトJIS=97C2

【獵】旧字旧字

18画 犬部

区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レフ)

18画 犬部

区点=6458 16進=605A シフトJIS=E0D8

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レフ)

〈li

〈li 〉

《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる

《意味》

〉

《訓読み》 かる/かりする(かりす)/かり/あさる

《意味》

リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕

リョウス{動・名}かる。かりする(カリス)。かり。鳥獣をあさって、手あたりしだいにとらえる。また、そのこと。「田猟」「不狩不猟=狩リモセズ猟リモセズ」〔→詩経〕

{動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」

{動}あさる。さがし求める。「猟奇」「渉猟」

「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕

〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。

《解字》

会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。

《類義》

→狩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「猟猟リョウリョウ」とは、風に吹かれてざわめくさま。「月照水澄澄、風吹草猟猟=月ハ照ラシテ水澄澄タリ、風ハ吹イテ草猟猟タリ」〔→寒山〕

〔国〕魚や貝をとること。〈同義語〉→漁。

《解字》

会意兼形声。獵の右側の字(音リョウ)は、毛深い、数多いの意を含む。獵はそれを音符とし、犬を加えた字。犬を伴うのは、狩猟に犬を使用したからであろう。手あたりしだいに数多くあさりとること。

《類義》

→狩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

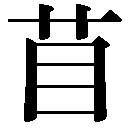

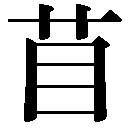

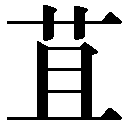

苴 あさ🔗⭐🔉

苜 あさ🔗⭐🔉

【苜】

8画 艸部

区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C

《音読み》 ボク

8画 艸部

区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C

《音読み》 ボク /モク

/モク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 あさ

《意味》

「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。

《解字》

形声。「艸+音符目」。

〉

《訓読み》 あさ

《意味》

「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。

《解字》

形声。「艸+音符目」。

8画 艸部

区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C

《音読み》 ボク

8画 艸部

区点=7192 16進=677C シフトJIS=E49C

《音読み》 ボク /モク

/モク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 あさ

《意味》

「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。

《解字》

形声。「艸+音符目」。

〉

《訓読み》 あさ

《意味》

「苜蓿モクシュク」とは、草の名。茎の下部は地にはい、上部は直立する。葉は三つ葉。初夏に紫の花をつけるのを紫苜蓿、晩春、黄色の小花をつけるのを、黄苜蓿という。牧草・肥料として用い、西北中国に多い。うまごやし。

《解字》

形声。「艸+音符目」。

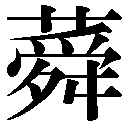

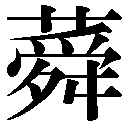

蕣 あさがお🔗⭐🔉

【蕣】

15画 艸部

区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA

《音読み》 シュン

15画 艸部

区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA

《音読み》 シュン

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)

《意味》

{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。

〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。

《熟語》

→熟語

n〉

《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)

《意味》

{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。

〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。

《熟語》

→熟語

15画 艸部

区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA

《音読み》 シュン

15画 艸部

区点=7292 16進=687C シフトJIS=E4FA

《音読み》 シュン

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)

《意味》

{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。

〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。

《熟語》

→熟語

n〉

《訓読み》 むくげ/あさがお(あさがほ)

《意味》

{名}むくげ。木の名。きはちす。木槿モクキン。

〔国〕あさがお(アサガホ)。草花の名。朝顔のこと。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符舜シュン(はやい)」。花の咲くのも枯れるのもはやい植物。

《熟語》

→熟語

蜊 あさり🔗⭐🔉

【蜊】

13画 虫部

区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D

《音読み》 リ

13画 虫部

区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D

《音読み》 リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 あさり

《意味》

「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。

〔国〕あさり。貝の名。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。

《熟語》

→下付・中付語

〉

《訓読み》 あさり

《意味》

「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。

〔国〕あさり。貝の名。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。

《熟語》

→下付・中付語

13画 虫部

区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D

《音読み》 リ

13画 虫部

区点=7377 16進=696D シフトJIS=E58D

《音読み》 リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 あさり

《意味》

「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。

〔国〕あさり。貝の名。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。

《熟語》

→下付・中付語

〉

《訓読み》 あさり

《意味》

「蛤蜊コウリ」とは、はまぐりと、あさり。海辺に産し、肉は歯切れがよく、おいしい。

〔国〕あさり。貝の名。

《解字》

会意兼形声。「虫+音符利(はぎれがよい)」。

《熟語》

→下付・中付語

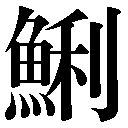

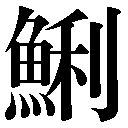

鯏 あさり🔗⭐🔉

【鯏】

18画 魚部 〔国〕

区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3

《訓読み》 あさり

《意味》

あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。

《解字》

形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。

18画 魚部 〔国〕

区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3

《訓読み》 あさり

《意味》

あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。

《解字》

形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。

18画 魚部 〔国〕

区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3

《訓読み》 あさり

《意味》

あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。

《解字》

形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。

18画 魚部 〔国〕

区点=8237 16進=7245 シフトJIS=E9C3

《訓読み》 あさり

《意味》

あさり。砂地の浅い海にすむ二枚貝。肉は食用。浅蜊。

《解字》

形声。「魚+音符利」。あさりとる→あさりの「り」に当てた字。

麻 あさ🔗⭐🔉

【麻】

11画 麻部 [常用漢字]

区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683

《常用音訓》マ/あさ

《音読み》 マ

11画 麻部 [常用漢字]

区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683

《常用音訓》マ/あさ

《音読み》 マ /メ

/メ /バ

/バ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 あさ

《名付け》 あさ・お・ぬさ

《意味》

〉

《訓読み》 あさ

《名付け》 あさ・お・ぬさ

《意味》

{名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。

{名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。

{名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」

{名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」

{動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」

{動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」

{名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。

《解字》

会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。

《単語家族》

摩(こする)

{名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。

《解字》

会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。

《単語家族》

摩(こする) 模(こする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

模(こする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

11画 麻部 [常用漢字]

区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683

《常用音訓》マ/あさ

《音読み》 マ

11画 麻部 [常用漢字]

区点=4367 16進=4B63 シフトJIS=9683

《常用音訓》マ/あさ

《音読み》 マ /メ

/メ /バ

/バ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 あさ

《名付け》 あさ・お・ぬさ

《意味》

〉

《訓読み》 あさ

《名付け》 あさ・お・ぬさ

《意味》

{名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。

{名}あさ。草の名。繊維をとる。また、その繊維。古代にはもっとも主要な衣料の原料であった。

{名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」

{名}ごま。実から油をとる。「胡麻」「芝麻」

{動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」

{動・形}しびれる。こすったあとのように感覚がなくなったさま。〈同義語〉→痲。「麻痺マヒ」「麻薬」

{名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。

《解字》

会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。

《単語家族》

摩(こする)

{名}みことのり。唐代、勅命をあさですいた紙に書いたことから。

《解字》

会意。「广(やね)+あさの茎を二本並べて、繊維をはぎとるさま」。あさの茎を水につけてふやかし、こすって繊維をはぎとり、さらにこすってしなやかにする。

《単語家族》

摩(こする) 模(こする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

模(こする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

麻木 アサギ🔗⭐🔉

【麻木】

マボク

マボク  「麻痺」と同じ。

「麻痺」と同じ。 ぼんやりして鈍い人。

ぼんやりして鈍い人。 アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。

アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。

マボク

マボク  「麻痺」と同じ。

「麻痺」と同じ。 ぼんやりして鈍い人。

ぼんやりして鈍い人。 アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。

アサギ〔国〕あさの皮をはぎとった茎。おがら。あさがら。

莇 あさがら🔗⭐🔉

【莇】

10画 艸部

区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4

《音読み》 チョ/ショ

10画 艸部

区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4

《音読み》 チョ/ショ /ジョ/ソ

/ジョ/ソ 《訓読み》 あさがら/あざみ

《意味》

《訓読み》 あさがら/あざみ

《意味》

草の名。くこ。

草の名。くこ。 中国古代の税法の一。

〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。

中国古代の税法の一。

〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。

10画 艸部

区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4

《音読み》 チョ/ショ

10画 艸部

区点=7222 16進=6836 シフトJIS=E4B4

《音読み》 チョ/ショ /ジョ/ソ

/ジョ/ソ 《訓読み》 あさがら/あざみ

《意味》

《訓読み》 あさがら/あざみ

《意味》

草の名。くこ。

草の名。くこ。 中国古代の税法の一。

〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。

中国古代の税法の一。

〔国〕あさがら。あざみ。姓に使う。

漢字源に「あさ」で始まるの検索結果 1-20。

6画 日部 [人名漢字]

区点=1616 16進=3030 シフトJIS=88AE

《音読み》 キョク

6画 日部 [人名漢字]

区点=1616 16進=3030 シフトJIS=88AE

《音読み》 キョク 10画 日部

区点=5874 16進=5A6A シフトJIS=9DE8

《音読み》 チョウ(テウ)

10画 日部

区点=5874 16進=5A6A シフトJIS=9DE8

《音読み》 チョウ(テウ) 8画 艸部

区点=7183 16進=6773 シフトJIS=E493

《音読み》 ショ

8画 艸部

区点=7183 16進=6773 シフトJIS=E493

《音読み》 ショ 〉

《訓読み》 あさ

《意味》

〉

《訓読み》 あさ

《意味》