複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (16)

たん‐と🔗⭐🔉

たん‐と

〔副〕

①数量の多いさま。たくさん。どっさり。たんまり。狂言、鈍根草「―あつたものを皆食うて」。「―おあがり」「―おっしゃい」

②程度の甚だしいさま。非常に。好色一代男8「―気の毒がる顔つき笑おかし」

たんとう【丹東】🔗⭐🔉

たんとう【丹東】

(Dandong)中国遼寧省南東部の港湾都市。鴨緑江を挟んで朝鮮の新義州と相対し、瀋陽に向かう鉄道の基点。木材・大豆の集散地。旧称、安東。人口78万(2000)。

たん‐とう【担当】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【担当】‥タウ

うけもつこと。ひきうけること。担任。「経理を―する」「―の係官」

たん‐とう【担頭】🔗⭐🔉

たん‐とう【担頭】

頭上に物をのせること。

たん‐とう【段当】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【段当】‥タウ

⇒たんあたり

たん‐とう【段頭】🔗⭐🔉

たん‐とう【段頭】

古代・中世の田の地積の単位。拾芥抄「凡およそ田は方六尺を以て一歩と為なし、卅六歩をば一段頭と為す」

たん‐とう【単刀】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【単刀】‥タウ

①一ふりの刀。

②ただ一人で刀を揮うこと。

⇒たんとう‐ちょくにゅう【単刀直入】

たん‐とう【単糖】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【単糖】‥タウ

加水分解しても、それ以上簡単な糖に分解しない糖類。分子式CnH2nOn 葡萄糖・果糖の類。

たん‐とう【探討】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【探討】‥タウ

さぐりたずねること。

たん‐とう【探湯】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【探湯】‥タウ

①(湯の中に手を入れるように)暑さに苦しむこと。また、おそれて手を出さないことのたとえ。

②「くかたち」の音読み。

たん‐とう【短刀】‥タウ🔗⭐🔉

たん‐とう【短刀】‥タウ

短い刀。短剣。突き刺すのに用いるところから刺刀さすがと呼び、佩用はいよう上からは懐刀ふところがたな・腰刀こしがたななどと、拵こしらえの上からは鞘巻さやまき・合口あいくちなどと呼ぶ。近世、その長さから俗に九寸五分くすんごぶともいう。みじかがたな。小さ刀。

たんとう‐じゅう【単筒銃】🔗⭐🔉

たんとう‐じゅう【単筒銃】

猟銃の一種。銃筒が1本で、発射ごとに弾丸を装填そうてんするもの。

たんとう‐ちょくにゅう【単刀直入】‥タウ‥ニフ🔗⭐🔉

たんとう‐ちょくにゅう【単刀直入】‥タウ‥ニフ

①ただ一人で敵陣に斬りこむこと。

②余談・前置きをぬきにして、直接に問題の要点に入ること。「―に尋ねる」

⇒たん‐とう【単刀】

○胆斗の如したんとのごとし🔗⭐🔉

○胆斗の如したんとのごとし

[三国志蜀志、姜維伝、注](「斗」は斗枡とますの意)胆力の大きいことのたとえ。度胸がある。大胆。豪胆。

⇒たん【胆】

タントラ【tantra 梵】

①ヒンドゥー教のシヴァ神のシャクティ(性力)を崇拝するシャークタ派の文献の通称。

②インドの後期密教の聖典。また、インド密教を総称してタントラ仏教という。

たん‐どり【段取・反取】

江戸時代、田畑の品等ごとに1段当りの年貢額を定め、面積に乗じて年貢を徴収したこと。関東で多く用いられた。↔厘取りんどり

だん‐どり【段取り】

①芝居などで、筋の運びや組立て。花暦八笑人「初手がきたなくつて、ぐつときれい事になるといふもんだから―はびつくりだらう」

②事の順序・方法を定めること。「仕事の―をつける」

③心がまえをすること。工夫すること。

たん‐どん【炭団】

⇒たどん。〈日葡辞書〉

ダントン【Georges Jacques Danton】

フランスの政治家。フランス革命に際し、パリの民衆を指導、革命政府の法相。ジャコバン派の一指導者として恐怖政治を行なったが、穏健な方針を唱えロベスピエールらと対立、処刑。(1759〜1794)

たんな【手綱】

(タヅナの転)

①馬のたづな。〈日葡辞書〉

②褌ふんどし。油糟「―もかかぬ高砂の浦」

③(東北地方で)頭巾ずきん。

だんな【檀那・旦那】

①〔仏〕

㋐(梵語dāna)布施ふせ。

㋑(梵語dānapatiの略)仏家が、財物を施与する信者を呼ぶ語。施主。檀越だんおつ。檀家。今昔物語集13「持法聖人は偏へに―の訪ひに懸りて豊かなる事なし」

②家人召使いが主人を呼ぶ語。

③妻が夫を呼ぶ語。また、妾や囲い者の主人。

④商人・芸人などが得意客を呼ぶ語。

⑤目上の男性を呼ぶ語。

⇒だんな‐あしらい【檀那あしらひ】

⇒だんな‐げい【旦那芸】

⇒だんな‐しゅう【旦那衆】

⇒だんな‐でら【檀那寺】

⇒だんな‐どり【旦那取り】

⇒だんな‐ば【旦那場】

⇒だんな‐ぶ・る【旦那ぶる】

⇒だんな‐ぼうず【檀那坊主】

⇒だんな‐まわり【檀那回り・旦那回り】

⇒だんな‐やまぶし【檀那山伏】

⇒だんな‐りゅう【檀那流】

だんな‐あしらい【檀那あしらひ】‥アシラヒ

①檀家に対する僧侶のあしらい方。

②旦那のように丁重に待遇すること。

⇒だんな【檀那・旦那】

だん‐な・い

〔形〕

(ダイジナイの転)さしつかえない。かまわない。浄瑠璃、今宮の心中「門を明けたは誰たそ。―・い者と由兵衛上り口までつかつかと」

だんな‐げい【旦那芸】

①大家たいけや商家の主人などの、慰みに修めた芸事。

②一中節と河東節との特称。常磐津・清元を職人芸というのに対する。

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐しゅう【旦那衆】

旦那のかたがた。旦那がた。だんなしゅ。

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐でら【檀那寺】

自家の帰依している寺。檀家の所属する寺。檀寺。菩提寺ぼだいじ。

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐どり【旦那取り】

①主人に仕えること。

②めかけ奉公をすること。

⇒だんな【檀那・旦那】

たんな‐トンネル【丹那トンネル】

東海道本線、熱海・函南かんなみ間にあるトンネル。長さ7840メートル。1918年(大正7)起工、33年貫通、34年12月開通。64年新幹線の新丹那トンネル(長さ7959メートル)も開通。

だんな‐ば【旦那場】

お得意先。歌舞伎、与話情浮名横櫛「大事の―、悪い事は申しませぬ」

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐ぶ・る【旦那ぶる】

〔自五〕

いかにも旦那らしく振る舞う。

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐ぼうず【檀那坊主】‥バウ‥

檀那寺の僧。浄瑠璃、心中天の網島「―にお問なされ」

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐まわり【檀那回り・旦那回り】‥マハリ

檀家または得意先を回って歩くこと。狂言、靱猿「今日も―を致さうと存じて罷り出た」

⇒だんな【檀那・旦那】

だんな‐やまぶし【檀那山伏】

信仰者の家に出入りしている山伏。世間胸算用2「―が来て変生男子へんじょうなんしの行ひ」

⇒だんな【檀那・旦那】

たん‐なり

(完了の助動詞タリに推量の助動詞ナリの付いた形の音便)…たということだ。…たらしい。…ているようである。平家物語2「当家傾けうずる謀反の輩ともがら、京中にみちみちたんなり」

だんな‐りゅう【檀那流】‥リウ

〔仏〕「恵檀二流えだんにりゅう」参照。

⇒だんな【檀那・旦那】

たん‐なる【単なる】

〔連体〕

(多く後に打消を伴う)ただの。ただそれだけの。「―杞憂にすぎない」「―お世辞だ」

タンナルビン【Tannalbin ドイツ】

止瀉ししゃ剤の一つ。蛋白質とタンニン酸との結合物で黄色の粉末。

たん‐なんこう【単軟膏】‥カウ

蜜蝋みつろうおよび胡麻油を原料とした黄色の軟膏。皮膚の保護に用い、また、他の薬品を軟膏とする場合、その基剤として使用。

たん‐に【単に】

〔副〕

(多く「だけ」「ばかり」「のみ」「まで」などの限定表現を伴う)ただ。単純に。

㋐とりたてて言うほどのことではない意を表す。「―そう言ったまでのことだ」

㋑(打消・反語・疑問の文で)そう単純なことではない意を表す。「―君だけの問題ではない」

たんにしょう【歎異抄・歎異鈔】‥イセウ

親鸞しんらんの語録。1巻。弟子唯円の編といわれる。親鸞没後に起こってきた異義に対し、師の真意を伝えようとしたもの。蓮如によって禁書とされたが、明治以後広く読まれるようになった。

→文献資料[歎異抄]

だん‐にゅう【断乳】

乳児が成長した段階で、母乳を与えるのを断つこと。

たん‐にん【担任】

任務をひきうけること。事務を受けもつこと。特に学校で、教師が学級・教科などを受けもつこと。また、その人。うけもち。

⇒たんにん‐しゃ【担任者】

タンニン【tannin】

五倍子ふしなどから得た液体を蒸発乾固して製した黄色の粉末。主成分は加水分解で没食子酸もっしょくしさんなどの多価フェノール酸を生じる混合物。水溶液は酸性。収斂剤、また、インク製造、鞣革なめしがわ剤、媒染剤などに使用。単寧。

たんにん‐しゃ【担任者】

担任する人。

⇒たん‐にん【担任】

たん‐ぬ【足んぬ】

(タリヌの音便が名詞化したもの)みちたりること。あきたりること。たんのう。天草本伊曾保物語「腹をたて身の焔をもやいて、そしりまはつて、なほ―せねば」。日葡辞書「タンヌスル」

たん・ぬ【尋ぬ】

〔他下二〕

(タヅヌの音便)たずねる。天草本平家物語「伴した女に―・ねて」

ダンヌンツィオ【Gabriele D'Annunzio】

イタリアの詩人・小説家・劇作家。早熟の天才で、文壇・社交界の寵児。頽廃的な官能美を特徴とし、詩集「早春」、小説「快楽」「死の勝利」、戯曲「聖セバスチアンの殉教」などが代表作。第一次大戦頃から愛国主義運動に参加、晩年はファシズムに接近。(1863〜1938)

だん‐ねつ【断熱】

熱の出入を断つこと。

⇒だんねつ‐ざい【断熱材】

⇒だんねつ‐しょうじ【断熱消磁】

⇒だんねつ‐へんか【断熱変化】

だん‐ねつ【暖熱】

あたたかくあついこと。

だんねつ‐ざい【断熱材】

熱の遮断・保温に用いる物質。ガラス繊維・発泡スチロール・コルク質の類。

⇒だん‐ねつ【断熱】

だんねつ‐しょうじ【断熱消磁】‥セウ‥

常磁性体を等温状態で磁化したのち、断熱状態で磁場をとり除き、極めて低い温度を実現する方法。10万分の1ケルビンまで到達できる。

⇒だん‐ねつ【断熱】

だんねつ‐へんか【断熱変化】‥クワ

熱力学で、ある系が外部との間に全く熱の出入を伴わずに行う状態変化。↔等温変化

⇒だん‐ねつ【断熱】

ダンネマン【Friedrich Dannemann】

ドイツの科学史家・科学教育者。ボン大学教授。「発展と関連から見た自然科学」全4巻(邦訳「大自然科学史」)を著す。(1859〜1936)

たん‐ねん【丹念】

まごころをこめ、念を入れること。細心の注意をしてよく扱うこと。謡曲、盛久「―のまことをぬきんでて」。「―な仕事ぶり」「―に点検する」

たんねん【湛然】

唐代の僧。天台中興の祖。江蘇荊渓けいけいの人。智顗ちぎの著作の注釈を作り、天台の教えを広めた。居所にちなんで荊渓尊者、また妙楽大師とも称す。著作に天台三大部の注釈書など。(711〜782)

だん‐ねん【断念】

思い切ること。あきらめること。「進学を―する」

たんねんど‐しゅぎ【単年度主義】

各会計年度の経費は、その年度の歳入をもって支弁しなければならないとする考え方。公会計における予算・決算制度の基本原則。会計年度独立の原則。

タンネンベルク【Tannenberg】

ポーランド北東部、ステンバルクの旧称。1918年までドイツ領東プロイセンに属す。第一次世界大戦冒頭の14年8月、ロシア軍の進攻をこの付近でドイツ軍が撃退した。

たんの【堪能】

⇒たんのう。日本永代蔵4「乞食の―する程銭取らせし人なかりき」

たんのう【堪能】

(足リヌの音便足ンヌの転訛。「堪能」は当て字。「堪納タンナフ」とも当てた)

①十分にみちること。あきたりること。また、気のすむようにすること。狂言、悪太郎「人に酒を盛るならば、―するほど振舞ひはせいで」。「十分に―した」

②(堪能かんのうと混同した用法)技能に長たけていること。「書に―な人」

たん‐のう【胆嚢】‥ナウ

胆汁を貯蔵・濃縮する茄子なす状の嚢状器官。肝右葉の下部の胆嚢窩中にある。尖端は胆嚢管となり、肝管と合して総胆管となり、胆汁を十二指腸に排出する。胆。きも。→内臓(図)。

⇒たんのう‐えん【胆嚢炎】

たんのう‐えん【胆嚢炎】‥ナウ‥

胆嚢の炎症。胆汁排出が障害された時、また細菌の感染を受けた時などに起こり、胆石症に伴うことが多い。病原菌は大腸菌・化膿菌など。右肋骨下の疼痛・発熱・嘔気・嘔吐・黄疸おうだんなどの症状を呈する。

⇒たん‐のう【胆嚢】

だん‐の‐うら【壇ノ浦】

山口県下関市、早鞆瀬戸はやとものせとに臨む海岸。源平合戦最後の戦場。長門壇ノ浦。

⇒だんのうら‐かぶとぐんき【壇浦兜軍記】

⇒だんのうら‐の‐たたかい【壇ノ浦の戦】

だんのうら‐かぶとぐんき【壇浦兜軍記】

浄瑠璃。文耕堂・長谷川千四合作の時代物。1732年(享保17)初演。近松の「出世景清」の改作。平家の遺臣悪七兵衛あくしちびょうえ景清の孤忠と、傾城阿古屋の伝説とを扱う。3段目口「阿古屋琴責」が有名。後に歌舞伎化。

→文献資料[壇浦兜軍記]

⇒だん‐の‐うら【壇ノ浦】

だんのうら‐の‐たたかい【壇ノ浦の戦】‥タタカヒ

元暦2(文治1)年(1185)3月24日、長門壇ノ浦で行われた源平最後の合戦。平氏は宗盛が安徳天皇および神器を奉じ、源氏は義経を総大将とし、激戦の後に平氏は全滅し、二位尼は安徳天皇を抱いて入水した。

⇒だん‐の‐うら【壇ノ浦】

だん‐のつ【檀越】‥ヲツ

⇒だんおつ

たんば【丹波】

①(古くはタニハ)旧国名。大部分は今の京都府、一部は兵庫県に属する。

②兵庫県東部の市。中国山地の東端、加古川・由良川両水系の最上流部で、日本で一番低い分水界がある。人口7万1千。

⇒たんば‐ぐち【丹波口】

⇒たんば‐ぐり【丹波栗】

⇒たんば‐ごえ【丹波越え】

⇒たんば‐たろう【丹波太郎】

⇒たんば‐ぢゃ【丹波茶】

⇒たんば‐ほおずき【丹波酸漿】

⇒たんば‐やき【丹波焼】

たんば【丹波】

姓氏の一つ。

⇒たんば‐の‐やすより【丹波康頼】

たん‐ぱ【短波】

一般には波長の短い電波。狭義には波長10〜100メートルの電波。電離層のF層反射によって遠距離まで伝わるので国際通信・国際放送に用いる。略号HF →電磁波(図)

だん‐ぱ【暖波】

温暖な空気がおしよせてきて、気温が急に上昇すること。↔寒波

ダンパー【damper】

振動を吸収する装置。自動車・鉄道車両・航空機・構造物などに付けて、粘性抵抗・摩擦などを利用して熱エネルギーの形で吸収する場合が多い。また、ピアノの弦の振動を止める消音器。

⇒ダンパー‐ペダル【damper pedal】

ダンパー‐ペダル【damper pedal】

ピアノの、通常弦に接触しているダンパーを、弦から離したままの状態にするペダル。鍵盤から指を離しても弦の振動が続く。

⇒ダンパー【damper】

たん‐ばい【探梅】

(早咲きの)梅の花を探して見あるくこと。〈[季]冬〉

たん‐ぱい【炭肺】

塵肺の一つ。炭鉱労働者など、炭素粉末を吸入する人に起こる慢性の呼吸器疾患。肺臓内に粉末が沈着し、咳・息切れなどの症状を起こす。

たんば‐いろ【胆礬色】

(タンバはタンバンの転)真青な色。浄瑠璃、神霊矢口渡「五体わなわな―」

たん‐はき【痰吐き】

痰壺。

たん‐ぱく【淡白・淡泊・澹泊】

①濃厚でないこと。あっさりしていること。「―な味」

②欲の少ないこと。さっぱりしていること。「金銭に―だ」「―な性格」

③てらわず飾らないこと。

たん‐ぱく【蛋白】

①卵のしろみ。卵白。

②蛋白質の略。

⇒たんぱく‐しつ【蛋白質】

⇒たんぱくしつ‐こうがく【蛋白質工学】

⇒たんぱくしつ‐ぶんかいこうそ【蛋白質分解酵素】

⇒たんぱく‐しょうかこうそ【蛋白消化酵素】

⇒たんぱく‐せき【蛋白石】

⇒たんぱく‐にょう【蛋白尿】

たんぱく‐しつ【蛋白質】

(protein)生物体の構成成分の一つで、複雑な構造の含窒素有機化合物。基本構造は、鎖状につながった数十個以上のアミノ酸から成る。細胞質や核に含まれるものは生命現象に密接な関係をもつ。酸または酵素により加水分解を受けてアミノ酸のみを生じるものを単純蛋白質、他を複合蛋白質(糖蛋白質・リポ蛋白質・色素蛋白質など)という。動物の重要な栄養素の一つであり、工業的にも重要。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんぱくしつ‐こうがく【蛋白質工学】

蛋白質の構造を変え、従来なかった蛋白質を作り出し、利用する学問。バイオ‐テクノロジーの一種。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんぱくしつ‐ぶんかいこうそ【蛋白質分解酵素】‥カウ‥

(→)プロテアーゼに同じ。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんぱく‐しょうかこうそ【蛋白消化酵素】‥セウクワカウ‥

蛋白質の消化にたずさわる酵素の総称。動物の胃液中のペプシン、膵液中のトリプシン、腸液中および細胞内のアミノペプチダーゼなど。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

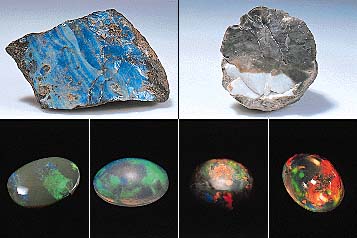

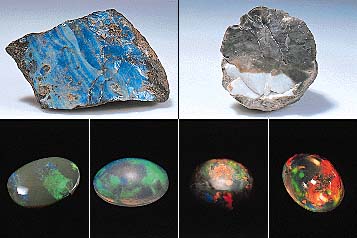

たんぱく‐せき【蛋白石】

塊状または腎臓状・鍾乳状などをなして産する半透明ないし不透明の鉱物。非晶質の含水ケイ酸。硬度は5.5〜6.5。白・黄・紅・褐・緑・灰・青などの色をなし、ガラス光沢をもち、貴蛋白石は宝石として用いる。オパール。プレシャス‐オパール。

オパールの原石とオパール各種

撮影:関戸 勇

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐち【丹波口】

京都から丹波へ通ずる街道の起点。島原遊郭の入口がここに面していて、島原通いの大尽客の中宿があった。世間胸算用2「心うかうかと―まで行く中に」

⇒たんば【丹波】

たんぱく‐にょう【蛋白尿】‥ネウ

尿に血清蛋白質が一定量以上排泄される状態。腎臓疾患の診断に重要な症候。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐり【丹波栗】

丹波地方から産する栗。実の大きなもの。おおぐり。真山青果、癌腫「北裏の―なぞと云つたら鶏の卵位の大きさがあつたからね」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばこ【段箱】

玄関の式台に上がるための箱状の段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「敷台の―に身を投げ伏して歎きしが」

たんば‐ごえ【丹波越え】

①京都から丹波国に向けて山を越えること。

②転じて、かけおち。逃亡。好色五人女3「―の身となりて」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばしご【段梯子】

階段。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「いやいや、―へ下りたらば、仲居が見付けて酒にせう」

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐち【丹波口】

京都から丹波へ通ずる街道の起点。島原遊郭の入口がここに面していて、島原通いの大尽客の中宿があった。世間胸算用2「心うかうかと―まで行く中に」

⇒たんば【丹波】

たんぱく‐にょう【蛋白尿】‥ネウ

尿に血清蛋白質が一定量以上排泄される状態。腎臓疾患の診断に重要な症候。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐり【丹波栗】

丹波地方から産する栗。実の大きなもの。おおぐり。真山青果、癌腫「北裏の―なぞと云つたら鶏の卵位の大きさがあつたからね」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばこ【段箱】

玄関の式台に上がるための箱状の段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「敷台の―に身を投げ伏して歎きしが」

たんば‐ごえ【丹波越え】

①京都から丹波国に向けて山を越えること。

②転じて、かけおち。逃亡。好色五人女3「―の身となりて」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばしご【段梯子】

階段。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「いやいや、―へ下りたらば、仲居が見付けて酒にせう」

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐち【丹波口】

京都から丹波へ通ずる街道の起点。島原遊郭の入口がここに面していて、島原通いの大尽客の中宿があった。世間胸算用2「心うかうかと―まで行く中に」

⇒たんば【丹波】

たんぱく‐にょう【蛋白尿】‥ネウ

尿に血清蛋白質が一定量以上排泄される状態。腎臓疾患の診断に重要な症候。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐり【丹波栗】

丹波地方から産する栗。実の大きなもの。おおぐり。真山青果、癌腫「北裏の―なぞと云つたら鶏の卵位の大きさがあつたからね」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばこ【段箱】

玄関の式台に上がるための箱状の段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「敷台の―に身を投げ伏して歎きしが」

たんば‐ごえ【丹波越え】

①京都から丹波国に向けて山を越えること。

②転じて、かけおち。逃亡。好色五人女3「―の身となりて」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばしご【段梯子】

階段。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「いやいや、―へ下りたらば、仲居が見付けて酒にせう」

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐち【丹波口】

京都から丹波へ通ずる街道の起点。島原遊郭の入口がここに面していて、島原通いの大尽客の中宿があった。世間胸算用2「心うかうかと―まで行く中に」

⇒たんば【丹波】

たんぱく‐にょう【蛋白尿】‥ネウ

尿に血清蛋白質が一定量以上排泄される状態。腎臓疾患の診断に重要な症候。

⇒たん‐ぱく【蛋白】

たんば‐ぐり【丹波栗】

丹波地方から産する栗。実の大きなもの。おおぐり。真山青果、癌腫「北裏の―なぞと云つたら鶏の卵位の大きさがあつたからね」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばこ【段箱】

玄関の式台に上がるための箱状の段。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「敷台の―に身を投げ伏して歎きしが」

たんば‐ごえ【丹波越え】

①京都から丹波国に向けて山を越えること。

②転じて、かけおち。逃亡。好色五人女3「―の身となりて」

⇒たんば【丹波】

だん‐ばしご【段梯子】

階段。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「いやいや、―へ下りたらば、仲居が見付けて酒にせう」

タントラ【tantra 梵】🔗⭐🔉

タントラ【tantra 梵】

①ヒンドゥー教のシヴァ神のシャクティ(性力)を崇拝するシャークタ派の文献の通称。

②インドの後期密教の聖典。また、インド密教を総称してタントラ仏教という。

大辞林の検索結果 (18)

たん-と🔗⭐🔉

たん-と [0] (副)

(1)数量が多いさま。たくさん。いっぱい。「―おあがり」「―ある」

(2)程度がはなはだしいさま。非常に。「―きのどくがる顔つき笑(オカ)し/浮世草子・一代男 8」

たん-とう【反当・段当】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [0] 【反当・段当】

「反当(タンア)たり」に同じ。

たん-とう【担当】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [0] 【担当】 (名)スル

受け持ってその事に当たること。引き受けること。「営業を―する」「―者」

たん-とう【単刀】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [0] 【単刀】

ただ一振りの刀。また,ただ一人で刀を振るうこと。

たんとう-ちょくにゅう【単刀直入】🔗⭐🔉

たんとう-ちょくにゅう ―タウ―ニフ [0] 【単刀直入】 (名・形動)

(1)刀を一振り持って敵陣に切り込むこと。

(2)前置きなどを省いて,すぐ本題に入ること。遠回しな言い方をしないで,問題の核心をつくこと。また,そのさま。「―にたずねる」

たん-とう【探討】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [0] 【探討】 (名)スル

奥深く隅々までさぐり調べること。調べ究めること。探究。「真理実事を―するを好むの心は,これと共に失はず/西国立志編(正直)」

たん-とう【探湯】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [0] 【探湯】

(1)熱湯の中に手を入れて探ること。

(2)「くかたち(探湯)」の音読み。

たん-とう【短刀】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [3][0] 【短刀】

短い刀。日本刀では刀身の長さ一尺以下あたりからいう。合口拵(アイクチゴシラエ)のものが多い。

たん-とう【澹蕩】🔗⭐🔉

たん-とう ―タウ [0] 【澹蕩】 (名・形動タリ)

ゆったりしてのどかな・こと(さま)。「冲融とか―とか云ふ詩人の語は/草枕(漱石)」「春風―として起こる/経国 11」

たんとう【丹東】🔗⭐🔉

たんとう 【丹東】

中国,遼寧省の都市。紡織・製紙などの工業が発達。鴨緑江下流の西岸にあり,対岸の朝鮮半島の新義州との間に鉄橋がある。木材の集散も盛ん。旧称,安東。タントン。

たんとう-るい【単糖類】🔗⭐🔉

たんとう-るい タンタウ― [3] 【単糖類】

糖類のうち,加水分解によってそれ以上低分子の糖を生じないもの。一般に C H

H

O

O と表される。ブドウ糖・果糖など。

と表される。ブドウ糖・果糖など。

H

H

O

O と表される。ブドウ糖・果糖など。

と表される。ブドウ糖・果糖など。

たんと-ぶし【たんと節】🔗⭐🔉

たんと-ぶし 【たんと節】

秋田県の民謡。郷土芸能の番楽の一部を独立させたもの。

〔「たんと」はわらを打つ音〕

タントラ 梵 tantra

梵 tantra 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

タントラ [1]  梵 tantra

梵 tantra 中世ヒンズー教で,女性原理であるシャクティー(性力)の教義を説く経典。性欲など諸欲望を積極的に取り入れた密教の信仰を説く。

中世ヒンズー教で,女性原理であるシャクティー(性力)の教義を説く経典。性欲など諸欲望を積極的に取り入れた密教の信仰を説く。

梵 tantra

梵 tantra 中世ヒンズー教で,女性原理であるシャクティー(性力)の教義を説く経典。性欲など諸欲望を積極的に取り入れた密教の信仰を説く。

中世ヒンズー教で,女性原理であるシャクティー(性力)の教義を説く経典。性欲など諸欲望を積極的に取り入れた密教の信仰を説く。

タントラ-ぶっきょう【―仏教】🔗⭐🔉

タントラ-ぶっきょう ―ケウ [5] 【―仏教】

ヒンズー教のタントラの信仰を受けた密教の形態。性欲などの煩悩を肯定するため,他の仏教諸派から異端視されることが多い。

たんとう【担当する】(和英)🔗⭐🔉

たんとう【担当する】

take[be in]charge.担当者 a person in charge.

たんとう【短刀】(和英)🔗⭐🔉

たんとうちょくにゅう【単刀直入】(和英)🔗⭐🔉

たんとうちょくにゅう【単刀直入】

⇒端的.

広辞苑+大辞林に「たんと」で始まるの検索結果。