複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

と(音節)🔗⭐🔉

と

①舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音〔t〕と母音〔o〕との結合した音節。〔to〕 上代特殊仮名遣では甲〔to〕、乙〔tö〕2類の別があった。

②平仮名「と」は「止」の草体。片仮名「ト」は「止」の最初の2画。

と(さき)🔗⭐🔉

と

(「と(外)」と同源か。「…―に」の形で用いる)

①(打消の助動詞ヌを受けて)(…しない)さき。まえ。万葉集10「君よびかへせ夜のふけぬ―に」

②とき。あいだ。継体紀「ししくしろ熟睡うまい寝し―に庭つ鳥鶏かけは鳴くなり」

と【人】🔗⭐🔉

と【人】

他の語について、人の意を表す。類聚名義抄「辺鄙、アヅマト」

と【十】🔗⭐🔉

と【十】

(トヲの約)数の名。とお。じゅう。源氏物語橋姫「―とせあまりにてなむ」。「―月」

と【外】🔗⭐🔉

と【外】

①そと。ほか。万葉集17「大宮の内にも―にも」

②便所。厠かわや。日葡辞書「トヘマイル」

と【利・鋭・疾】🔗⭐🔉

と【利・鋭・疾】

(形容詞「利し」の語幹)

①するどいこと。古事記中「など黥さける―目」

②しっかりした心。利心とごころ。万葉集11「この頃のわが心神こころどの生ける―もなき」

③早いこと。すばやいこと。新撰字鏡2「聆、止弥々又弥々止志」

と【所・処】🔗⭐🔉

と【所・処】

他の語に付いて、ところ・場所の意を表す。万葉集20「葦垣の隈―に立ちて」。「隠こもりど」「臥ふしど」

と【門・戸】🔗⭐🔉

と【門・戸】

①家の出入口。戸口。かど。もん。古事記中「後しりつ―よ、い行きたがひ、前つ―よ、い行きたがひ」

②水流の出入りする所。水門みと。瀬戸せと。古事記下「由良の―の―中のいくりに」

③建具の一つ。出入口・窓などに開閉できるようにとりつけたもの。とびら。万葉集14「誰そ此の屋の―押そぶる」

と【音】🔗⭐🔉

と【音】

(オトのオが脱落した形)おと。ひびき。ね。こえ。万葉集14「風の―の」

と【鳥】🔗⭐🔉

と【鳥】

名詞の上に付いて、鳥の意を表す。万葉集14「―狩すらしも」。「―さか」

と【跡】🔗⭐🔉

と【跡】

あと。足あと。(複合語に用いられる)万葉集6「野の上には―見すゑ置きて」。「―絶える」

と【斗】🔗⭐🔉

と【斗】

①容量の単位。1斗は1升しょうの10倍で、18.039リットルに当たる。

②一群の星の呼称。

㋐北天にある大熊座の7星。北斗。北斗七星。

㋑南天にある射手座の6星。二十八宿の一つ。南斗。ひきつぼし。

③(→)「ます」5に同じ。

④箏(十三弦)の手前から3番目の弦。

と【徒】🔗⭐🔉

と【徒】

①ともがら。なかま。「無学の―」

②刑罰の一つ。懲役。ず。

と【途】🔗⭐🔉

と【途】

みち。みちすじ。「帰国の―につく」

と【蠧】🔗⭐🔉

と【蠧】

①衣魚しみ。

②キクイムシ。

と(副詞)🔗⭐🔉

と

〔副〕

①(「斯かく」と対応して用いる)そう。あのように。そのように。雄略紀「―さまかうさまに」。「―にもせよ、かくにもせよ」

②ふと。万葉集句合「―見渡した所が下戸はおれ一人」

と(助詞)🔗⭐🔉

と

〔助詞〕

➊(格助詞)体言あるいはこれに準ずる語句、または文に付く。

①それと指示・引用する意を表す。「見る」「聞く」「思う」「言う」などの動詞の内容を示す。古事記上「越こしの国にさかし女をあり―聞かして」。万葉集1「よき人のよし―よく見てよし―言ひし吉野よく見よ」。「だめだ―分かっていながら」

②動機・理由などを表す。…と言って。…と思って。万葉集2「吾が背子を大和へやる―さ夜ふけて暁つゆに我が立ちぬれし」。源氏物語桐壺「よせおもく疑ひなき儲の君―世にもてかしづき聞ゆれど」。「相手を笑わそう―、滑稽な振舞をする」

③ある事物・状態であると認定して資格を与える。指定の助動詞「たり」の連用形に相当する。

㋐…として。万葉集8「吾妹子が業わざ―造れる秋の田の」

㋑(数値を表す語句に付き、後に打消の語を伴って)それを超えない範囲を表す。「二度―ない機会」「五分―かからない時間」

㋒比喩を表す。…と同じように。…のごとくに。古今和歌集秋「たちどまり見ても渡らむ紅葉は雨―降るとも水はまさらじ」。夫木和歌抄18「月日のみ流るる水―早ければ老のそこより年はかへらず」。「玉―散る」

㋓状態を表す。…で。伊勢物語「つれづれ―、いともの悲しくておはしましければ」。東海道中膝栗毛初「むだを言はず―早く食はつし」。「にこにこ―笑う」「次々―できる」

㋔転化の帰着を表す。伊勢物語「野―ならば鶉―なりて鳴きをらむ」。「自分の物―する」「道が川―なる」

④動詞を二つ重ねて、意味を強める。

㋐「すべての」の意を表す。古今和歌集序「生き―し生けるものいづれか歌をよまざりける」。源氏物語若菜下「世にあり―ありここに伝はりたる譜といふものの限り」

㋑どんどん…する。土佐日記「来き―来ては、川のぼり路の水を浅み」

⑤共同の意を表す。

㋐動作・作用の協同者を表す。…と共に。万葉集10「紐解かず恋ふらむ君―居らましものを」。万葉集19「天地あめつち―久しきまでに万代よろずよに仕へまつらむ」。「君―行く旅」

㋑動作・作用の相手を表す。万葉集1「香具山―耳梨山―闘あひし時」。「人―争う」

㋒対等の資格の物事を列挙する。ただし、最後の「と」は省くことが多い。並立助詞とする説もある。万葉集3「潜かずきする鴦おし―たかべ―船の上に住む」。古今和歌集春「ふく風―谷の水―しなかりせばみ山隠れの花を見ましや」。後撰和歌集秋「君―我いもせの山も秋くれば色かはりぬるものにぞありける」。「国語―数学の試験」

⑥比較される物を示す。源氏物語玉鬘「かたちなどはかの昔の夕顔―劣らじや」。「彼―の差はごくわずかだ」「以前―同じ状態」

➋(接続助詞)(活用語の終止形に付く。後に連体形にも)

①逆接を表す。(中古以後の用法。現代語では推量を表す語の後に用いる)…とも。…ても。蜻蛉日記上「嵐のみ吹くめる宿に花すすき穂に出でたり―かひやなからむ」。梅暦「言はず―知れたこと」。「行こう―行くまい―勝手だ」

②(主に江戸時代以後の用法)それに伴って後のことの起こることを示す。動作と動作とが引き続いて起こること、習慣になっていること、あるいは偶然のことも当然のこともあり、仮定条件の提示にも用いられる。狂言、吃り「私の留守になる―酒ばかり飲うで」。歌舞伎、助六所縁江戸桜「アノ様なものと心安くする―、終にはわれもまつ裸体」。「雨が降る―道がぬかる」「箸を置く―、黙って席を立った」

➌係助詞的に用いられる。(上代東国方言にだけ見られる。係助詞「そ」の転か)万葉集20「荒らし男のい小箭おさ手挟み向ひ立ちかなる間ましづみ出でて―吾あが来る」

➍終助詞的に用い、相手の発言を受けて、問い返す。「駄目という―」

と‐あけ【戸明け】🔗⭐🔉

と‐あけ【戸明け】

①戸をあけること。

②(→)「戸明けの水」に同じ。

⇒とあけ‐の‐みず【戸明けの水】

とあけ‐の‐みず【戸明けの水】‥ミヅ🔗⭐🔉

とあけ‐の‐みず【戸明けの水】‥ミヅ

分娩ぶんべんのとき最初に出る液体。破水。

⇒と‐あけ【戸明け】

と‐あたり【戸当り】🔗⭐🔉

と‐あたり【戸当り】

①開き戸を閉じた時に扉が行き過ぎないように、方立ほうだてや枠につけた突出物。

②戸を開けた時に、腰羽目こしばめや笠木などの突出物に当たらないように幅木につけた金具。

と‐あみ【投網】🔗⭐🔉

と‐あみ【投網】

被網かぶせあみの一種。円錐形で、上部に手綱、下部に沈子をつけたもの。主に淡水魚または浅海魚を捕るのに用いる。うちあみ。とうあみ。なげあみ。「―を打つ」

と‐ある🔗⭐🔉

と‐ある

〔連体〕

(トは助詞。アルは有リの連体形)或る。さる。ちょっとした。「―家に」「―所で」

とい【樋】トヒ🔗⭐🔉

とい【樋】トヒ

①屋根を流れる雨水を受けて地上に流す溝状・筒状の装置。金属薄板・竹などを用いる。軒に渡すものを軒樋(横樋)といい、その端に竪たてに渡すものを竪樋という。とゆ。とよ。雨樋。→呼樋よびどい。

②水を送るためにかけわたした管。ひ。

とい【刀伊】🔗⭐🔉

とい【刀伊】

(朝鮮語で夷狄の意。高麗人の称呼をそのまま襲用したものという)今の中国黒竜江省方面に住んでいた女真じょしん人。1019年(寛仁3)筑前・壱岐・対馬などに来襲(刀伊の入寇)。

とい【土肥】‥ヒ🔗⭐🔉

とい【土肥】‥ヒ

静岡県伊豆市の地名。もと金鉱山。土肥温泉と海水浴を中心とする観光地。

とい‐あい【問合い】トヒアヒ🔗⭐🔉

とい‐あい【問合い】トヒアヒ

といあわせ。照会。狂言、石神「あれで何と万事の―談合がなる物で御座りませうぞ」

とい‐あげ【弔上げ・問上げ】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐あげ【弔上げ・問上げ】トヒ‥

死者の年忌が最終的に明けること。33年目とする所が多く、それをもって祖霊に融合するものと考えた。杉の葉のついた卒塔婆をあげる所が多い。とむらいあげ。といきり。

とい‐あわ・す【問い合わす】トヒアハス🔗⭐🔉

とい‐あわ・す【問い合わす】トヒアハス

[一]〔他五〕

「問い合わせる」に同じ。

[二]〔他下二〕

⇒といあわせる(下一)

とい‐あわせ【問合せ】トヒアハセ🔗⭐🔉

とい‐あわせ【問合せ】トヒアハセ

問い合わせること。照会。

とい‐あわ・せる【問い合わせる】トヒアハセル🔗⭐🔉

とい‐あわ・せる【問い合わせる】トヒアハセル

〔他下一〕[文]とひあは・す(下二)

聞いてたしかめる。聞き合わせる。照会する。「詳細を―・せる」「電話で―・せる」

とい‐おと・す【問ひ落す】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐おと・す【問ひ落す】トヒ‥

〔他四〕

巧みに問いかけて、先方に心のうちを語り出させる。甲陽軍鑑5「状にて顕はるるも、―・されて顕はるるも」

とい‐かえ・す【問い返す】トヒカヘス🔗⭐🔉

とい‐かえ・す【問い返す】トヒカヘス

〔他五〕

①1度問うたことを再び問う。聞きなおす。「返事が聞こえず―・す」

②相手の問いに答えず、かえってこちらから問う。反問する。「なぜそんな事を聞くのかと―・す」

とい‐か・ける【問い掛ける】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐か・ける【問い掛ける】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひか・く(下二)

①質問しかける。問う。「聴衆に―・ける」

②問い始める。「―・けて止める」

と‐いき【吐息】🔗⭐🔉

と‐いき【吐息】

落胆したり安心したりして、つく息。ためいき。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アヽしんどやと―つく」。「青息―」

とい‐き・く【問い聞く】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐き・く【問い聞く】トヒ‥

〔他五〕

問いたずねる。聞きただす。源氏物語末摘花「あはれのことやとて御心とどめて―・き給ふ」

とい‐きり【弔切り・問切り】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐きり【弔切り・問切り】トヒ‥

(→)「弔上げ」に同じ。

とい‐ぐすり【問い薬】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐ぐすり【問い薬】トヒ‥

①病気を判断するために、試みに薬を与えること。また、その薬。試薬。

②転じて、他人の気をひいてみること。鎌をかけてみること。また、その言葉。好色一代女1「女郎の好く―を申せど」

とい‐ごえ【問い声】トヒゴヱ🔗⭐🔉

とい‐ごえ【問い声】トヒゴヱ

人に問いかける声。

⇒問い声よければ答え声よい

○問い声よければ答え声よいといごえよければいらえごえよい

相手の気持はこちら次第の意。狂言、入間川「―と云ふが」

⇒とい‐ごえ【問い声】

○問い声よければ答え声よいといごえよければいらえごえよい🔗⭐🔉

○問い声よければ答え声よいといごえよければいらえごえよい

相手の気持はこちら次第の意。狂言、入間川「―と云ふが」

⇒とい‐ごえ【問い声】

とい‐ごと【問い言】トヒ‥

問いかけることば。伊勢物語「―しける女のもとに」

とい‐さ・く【問ひ放く】トヒ‥

〔自下二〕

(「さく」は距離をへだてる意)問いやる。質問する。万葉集3「人言をよしと聞して―・くる親族うがら兄弟はらから無き国に渡り来まして」

と‐いし【砥石】

刃物・石材などを研ぎ磨く石。質によって荒砥・中砥・仕上砥の別がある。砂岩・粘板岩などの天然砥石と、金剛砂などを固めて作る人造砥石がある。砥。砥礪しれい。

砥石(左から荒砥、中砥、仕上砥)

提供:竹中大工道具館

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

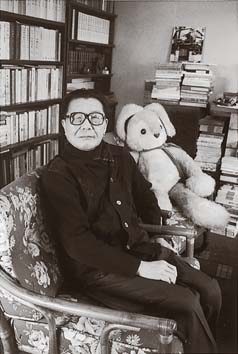

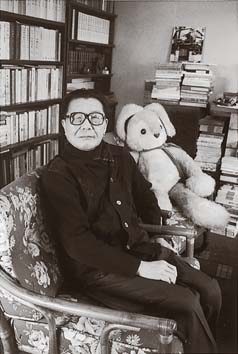

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

とい‐しき【問職】トヒ‥

荘官の一種。荘園年貢の輸送や領主の旅行準備の世話をしたもの。また、その地位・権利。→問丸といまる

といし‐ぐるま【砥石車】

研削盤の回転軸に取りつけて工作物を研削する砥石。

⇒と‐いし【砥石】

とい‐じょう【問状】トヒジヤウ

①(→)「もんじょう」に同じ。義経記6「御―をも承り候ひて、愚存の旨を申し度こそ候へ」

②転じて、罪を問いただすこと。また、拷問ごうもん。

と‐いた【戸板】

①雨戸の板。特に、これをはずして人や物を載せて運んだりする場合にいう。太平記40「半死半生の者共を、―・楯なんどに乗せて」

②「といたびらめ」の略。

⇒といた‐がえし【戸板返し】

⇒といた‐びらめ【戸板平目】

といた【戸板】

姓氏の一つ。

⇒といた‐やすじ【戸板康二】

といた‐がえし【戸板返し】‥ガヘシ

①歌舞伎の仕掛物の一つ。1枚の戸板の両面に人形をくくりつけ、瞬時に表裏を返して早替りをするように見せるもの。「東海道四谷怪談」の隠亡堀おんぼうぼりの場が最初とされる。

②事態や場面、人の態度などが急変すること。

⇒と‐いた【戸板】

とい‐だけ【樋竹】トヒ‥

樋としてわたす竹。樋にする竹。

とい‐ただ・す【問い質す】トヒ‥

〔他五〕

①不明な点をたずねてはっきりさせる。「念のため―・す」

②真実のことを言わせようときびしく追及する。なじり問う。「金の出所を―・す」

どい‐たつお【土井辰雄】‥ヰ‥ヲ

カトリック司祭。宮城県生れ。東京大司教を務め、日本人で初めて枢機卿に任命された。(1892〜1970)

⇒どい【土井】

といた‐びらめ【戸板平目】

ヒラメの特に大形のものの称。といた。

⇒と‐いた【戸板】

といた‐やすじ【戸板康二】

演劇評論家・小説家。東京生れ。慶大卒。演劇雑誌の編集者を経て独立、歌舞伎評を通の手から解放する一方、推理小説・随筆を著す。(1915〜1993)

戸板康二

撮影:田沼武能

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒といた【戸板】

とい‐だんごう【問い談合】トヒ‥ガフ

互いに語りあうこと。相談。はなしあい。浄瑠璃、生玉心中「一人の弟は眼病気、―も誰とせう」

と‐いち【ト一】

(「上」の字の隠語)

①上等のもの。上物じょうもの。美人。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「ちつと目覚しに、美しい―な代物でも来ればよい」

②情人。いいひと。いろ。男女ともにいう。

⇒といち‐はいち【ト一ハ一】

と‐いち【十一】

①花札で、10点札1枚と、かす札ばかりの手役。

②10日で1割の高利の利息。

といち‐はいち【ト一ハ一】

(「ハ一」は「下」の字の隠語)女性の同性愛。

⇒と‐いち【ト一】

といちんさ

富山県五箇山ごかやま地方の民謡。曲名は囃子詞はやしことばにより、樋といをつつくサイチン(みそさざい)の意という。

トイツ【対子】

(中国語)マージャンで、手許に揃った同じ牌パイ二つをいう。

ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

(Deutschland ドイツ)中部ヨーロッパのゲルマン民族を中心とする国家。古代にはゲルマニアと称した。中世、神聖ローマ帝国の一部をなしたが、封建諸侯が割拠。16世紀以降、宗教改革・農民戦争・三十年戦争・ナポレオン軍侵入などを経て国民国家の形成に向かい、1871年プロイセンを盟主とするドイツ帝国が成立。のち第一次大戦に敗れて(ワイマール)共和国になったが、1933年ナチスが独裁政権を樹立して侵略政策を強行、第二次大戦を誘発、45年降伏、49年東西に分裂。90年ドイツ連邦共和国として統一。言語はドイツ語で、新教徒が旧教徒よりやや多い。→ドイツ民主共和国→ドイツ連邦共和国→ヨーロッパ(図)。

⇒ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

⇒ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

⇒ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】

⇒ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

⇒ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】

⇒ドイツ‐ご【ドイツ語】

⇒ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】

⇒ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】

⇒ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

⇒ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】

⇒ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】

ど‐いつ【何奴】

〔代〕

(不定称の卑称)なにやつ。どのやつ。どやつ。また、どれ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「この深手は―がしわざ」。「―もこいつも」

ドイツ‐あやめ【ドイツ菖蒲】

アヤメ属の球根植物。欧米でいくつかの種が交雑され、園芸品種が多い。白・橙・紫色、また絞りなどの大輪を5〜6月に開花。外花被片の表面に刺とげが多い。ジャーマン‐アイリス。

ドイツアヤメ

提供:OPO

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かくめい【ドイツ革命】

第一次大戦での敗北とロシア革命の成功の影響を受けてドイツに起こった革命。1918年11月、キール軍港の水兵の反乱に始まり、社会民主党が主導権をとって、帝制・君主制を廃し、スパルタクス団などの急進派を排して議会制民主主義の共和制(ワイマール共和国)を樹立。十一月革命。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐かんねんろん【ドイツ観念論】‥クワン‥

(der deutsche Idealismus)18世紀後半から19世紀前半にかけてのカント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲルに至るドイツ古典哲学をいう。理性の自律性とその自己反省、普遍的なイデー(理念)による体系の論理的統一、人格の倫理的性格など、観念的理想主義を根本的共通性とするためこの名で呼ばれる。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ど‐いっき【土一揆】

⇒つちいっき

ドイツ‐きしだん【ドイツ騎士団】

(Deutscher Ritterorden ドイツ)中世ヨーロッパの三大騎士修道会の一つ。十字軍参加ののち富裕化し、13世紀バルト海沿岸などの東方植民をなし、改宗運動に勢力を注ぎ、プロイセンの基礎を築く。16世紀初頭に解体。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐きょうかい‐とうそう【ドイツ教会闘争】‥ケウクワイ‥サウ

1933〜45年ドイツのナチズムに対するプロテスタント教会の闘い。バルト・ボンヘッファーらが参加。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐ご【ドイツ語】

(German)ドイツを中心に用いられる言語。インド‐ヨーロッパ語族のゲルマン語派西ゲルマン語群に属する。南部の高地ドイツ語と北部の低地ドイツ語とに大きく分けられ、一般には前者をいう。ドイツ連邦共和国のほか、オーストリア・スイス・リヒテンシュタインの公用語で、その周辺諸国でも話される。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐たいそう【ドイツ体操】‥サウ

ドイツ人ヤーン(F. Jahn1778〜1852)が創始した体操。器械を用いる体操で、今日の器械体操種目の多くを含む。徒手体操では一つの運動を全身的に行い、また自然な動作を尊重する。→スウェーデン体操。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイッチャー【Isaac Deutscher】

ポーランド生れのソ連研究家。共産党員として活動ののち渡英、スターリンとトロツキーの伝記を書く。著「武装せる予言者」など。(1907〜1967)

ドイッチュ【Karl Wolfgang Deutsch】

アメリカの政治学者。チェコスロヴァキア生れ。サイバネティックス‐モデルや数学を導入して、政治システム・国際関係を分析。著「統治の神経網」など。(1912〜1992)

ドイツ‐のうみんせんそう【ドイツ農民戦争】‥サウ

(→)農民戦争2に同じ。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐みんしゅ‐きょうわこく【ドイツ民主共和国】

1949年、第二次大戦の結果、ソ連の占領下にあったドイツ東側地区、およびベルリン東部に成立した共和国(面積11万平方キロメートル、首都東ベルリン)。73年国連加盟。通称、東ドイツ。略称、東独。90年、ドイツ連邦共和国に吸収・統合。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

とい‐つ・める【問い詰める】トヒ‥

〔他下一〕[文]とひつ・む(下二)

どこまでも問いただす。詰問きつもんする。「金の出所を―・める」「―・められて返事に窮する」

ドイツ‐れんぽう【ドイツ連邦】‥パウ

(Deutscher Bund ドイツ)1815年のウィーン会議の議決に基づいて、オーストリア・プロイセン・バイエルン・ザクセンはじめ35の君主国とハンブルクなど4自由市で構成した全ドイツ的な国家連合。→北ドイツ連邦。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

ドイツ‐れんぽう‐きょうわこく【ドイツ連邦共和国】‥パウ‥

①1949年、第二次大戦の結果、米・英・仏3カ国の占領下にあったドイツ西側地区に成立した共和国(面積24万8000平方キロメートル、首都ボン)。実質上は西ベルリンもこれに属する。73年国連加盟。通称、西ドイツ。略称、西独。

②1990年、1がドイツ民主共和国を吸収・統合して成立した共和国。ノルトライン‐ヴェストファーレン・ザクセンなど16の州から成る。面積35万7000平方キロメートル。人口8250万1千(2004)。首都ベルリン。

⇒ドイツ【Duits(land) オランダ・独逸】

どい‐としかつ【土井利勝】‥ヰ‥

江戸前期の幕府老中・大老。下総古河藩主。7歳で秀忠に仕え、家康の死後は幕府第一の実力者。1638年(寛永15)大老。(1573〜1644)

⇒どい【土井】

とい‐とむらい【問い弔い】トヒトムラヒ

追善を営むこと。冥福を祈ること。浄瑠璃、卯月潤色「千僧・万僧・百万僧の―にもます鏡」

とい‐なみ【とゐ浪】トヰ‥

(トヰは「撓たわむ」のタワと同源)うねる波。万葉集2「沖見れば―立ち」

とい‐の‐ぞく【刀伊の賊】

「刀伊とい」参照。

どい‐はり【土居梁】‥ヰ‥

(→)土居桁どいげたに同じ。

どい‐ばんすい【土井晩翠】‥ヰ‥

詩人・英文学者。本名、林吉。仙台生れ。東大卒。二高教授。詩集「天地有情うじょう」「暁鐘」のほか「イリアス」「オデュッセイア」の邦訳などがある。つちいばんすい。文化勲章。(1871〜1952)

土井晩翠

撮影:田村 茂

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

→文献資料[天地有情]

⇒どい【土井】

トイ‐ピアノ【toy piano】

鋼鉄製の棒や板を打って音を出す玩具ピアノ。19世紀半ば、ドイツで製作。単純な構造だが、ケージらが用いる。

どい‐ぶき【土居葺き】‥ヰ‥

瓦屋根の葺土をうけるため、杮こけらのような薄板で葺いたもの。

とい‐まる【問丸】トヒ‥

(「問」は当て字。トイはタイ(邸)の転か)中世、港湾や重要都市で水上運輸の仲介をした業者。年貢米の保管・委託販売、旅宿を兼ね、商品仲継業として江戸時代の問屋といやへと発展。

とい‐みさき【都井岬】トヰ‥

宮崎県最南端、志布志しぶし湾東端に当たる岬。山地が海に突出し、周囲は絶壁をなす。野生の馬と猿で有名。

都井岬

撮影:山梨勝弘

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

ドイム【duim オランダ】

オランダの旧制の長さの単位。約2.5センチメートル。

トイ‐メン【対面】

(中国語)マージャンで、卓を隔てた向い側。また、そこにいる競技者。

ドイモイ【Doi Moi ベトナム】

(刷新の意)ベトナムで1986年以来行われる一連の政策。社会主義体制を維持しつつ、経済の市場化・対外開放のほか、政治・外交・思想などの分野での改革を図るもの。

とい‐や【問屋】トヒ‥

(トンヤとも)

①荷主の委託を受けて口銭をとり、または買い取って、これを仲買人に売りさばく業者。中世の問丸といまるの後身で、江戸時代に発達。日本永代蔵1「銭ざしをなはせて両替屋―に売らせけるに」

②一般に、卸売業者。

⇒といや‐かご【問屋駕籠】

⇒といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】

⇒といや‐づき【問屋着き】

⇒といや‐ば【問屋場】

⇒といや‐まち【問屋町】

⇒問屋長者に似る

といや‐かご【問屋駕籠】トヒ‥

江戸時代、問屋場に設置して旅人の往来の用に供した粗末な駕籠。

⇒とい‐や【問屋】

といやせい‐かないこうぎょう【問屋制家内工業】トヒ‥ゲフ

家内工業の一形態。問屋から原料の前貸しを受けて生産を行うもの。これによって、小商品生産者が商業資本に従属して賃労働者化した。日本では江戸後期の絹織物業などに見られる。

⇒とい‐や【問屋】

とい‐ごと【問い言】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐ごと【問い言】トヒ‥

問いかけることば。伊勢物語「―しける女のもとに」

とい‐さ・く【問ひ放く】トヒ‥🔗⭐🔉

とい‐さ・く【問ひ放く】トヒ‥

〔自下二〕

(「さく」は距離をへだてる意)問いやる。質問する。万葉集3「人言をよしと聞して―・くる親族うがら兄弟はらから無き国に渡り来まして」

と‐いし【砥石】🔗⭐🔉

と‐いし【砥石】

刃物・石材などを研ぎ磨く石。質によって荒砥・中砥・仕上砥の別がある。砂岩・粘板岩などの天然砥石と、金剛砂などを固めて作る人造砥石がある。砥。砥礪しれい。

砥石(左から荒砥、中砥、仕上砥)

提供:竹中大工道具館

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

⇒といし‐ぐるま【砥石車】

大辞林の検索結果 (99)

と🔗⭐🔉

と

(1)五十音図タ行第五段の仮名。歯茎破裂音の無声子音と後舌の半狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「と」は「止」の草体。片仮名「ト」は「止」の初二画。

〔奈良時代までは,上代特殊仮名遣いで甲乙二類の別があり,発音上区別があったとされる〕

と🔗⭐🔉

と

将棋で,「と金」の略。

と🔗⭐🔉

と

〔「と(外)」と同源か。多く「…とに」の形で用いる〕

時。あいだ。うち。「君呼び返せ夜のふけぬ―に/万葉 1822」「はや帰りませ恋ひ死なぬ―に/万葉 3747」

と【ト】🔗⭐🔉

と [1] 【ト】

洋楽の音名。欧語音名 G に当てた日本音名。基準音イより短七度高い音。

と【人】🔗⭐🔉

と 【人】

「ひと」の省略形。「おとと(弟)」「はやと(隼人)」「ぬすっと(盗人)」「すけっと(助人)」などの「と」がこれにあたる。

と【十】🔗⭐🔉

と [1] 【十】

数のとお。じゅう。多く名詞の上に付いて,接頭語的に用いる。「―文(モン)」「―月」

と【戸】🔗⭐🔉

と [0] 【戸】

〔「門(ト)」と同源〕

窓や出入り口,門・戸棚などに取り付け,開閉して内部と外部とを仕切ったり,出入り口を閉ざしたりするための建具の総称。「雨―」「―をあける」

と【外】🔗⭐🔉

と 【外】

(1)そと。ほか。「家の―」「―に出でぬ/竹取」

(2)便所。厠(カワヤ)。「―エマイル/日葡」

と【利・鋭】🔗⭐🔉

と 【利・鋭】

〔形容詞「とし(利)」の語幹から〕

するどいこと。すばやいこと。多く「利目(トメ)」「利心(トゴコロ)」など複合した形でみられる。

と【所・処】🔗⭐🔉

と 【所・処】

ところ。「隈所(クマト)」など複合した形でみられる。「ふしど(臥所)」「ねど(寝所)」のように「ど」ともなる。

と【門・戸】🔗⭐🔉

と 【門・戸】

(1)家の出入り口。戸口。かど。もん。「後つ―より逃げ出でて/古事記(中訓)」

(2)海峡などの,両岸がせばまった水流の出入りする所。水門(ミト)。瀬戸。「天離る鄙(ヒナ)の長道ゆ恋ひ来れば明石の―より大和島見ゆ/万葉 255」

と【音】🔗⭐🔉

と 【音】

〔「おと」の「お」が脱落した形〕

おと。ひびき。こえ。「風の―の遠き我妹が着せし衣/万葉 3453」

と【砥】🔗⭐🔉

と [1] 【砥】

砥石(トイシ)。

と【跡】🔗⭐🔉

と 【跡】

あと。「跡絶(トダ)える」「跡見(トミ)」など複合した形でみられる。

と【斗】🔗⭐🔉

と [1] 【斗】

(1)尺貫法の容積の単位。一斗は一〇升,約18.039リットル。

→升

(2)和船の積載量または材木の実体積の単位。石(コク)の一〇分の一,一立方尺(約0.0278立方メートル)。

(3)二十八宿の一。北方の星宿。射手(イテ)座の南斗六星にあたる。ひきつぼし。

(4)日本建築の柱などの上に設ける四角い材。ます。ますがた。

と【徒】🔗⭐🔉

と [1] 【徒】

仲間。同類の人たち。やから。「無頼の―」「忘恩の―」「学問の―」

と【途】🔗⭐🔉

と [1] 【途】

〔古くは「ど」とも〕

みち。旅の道すじ。

と【堵】🔗⭐🔉

と [1] 【堵】

かき。かきね。

と🔗⭐🔉

と (接続)

〔接続助詞「と」から〕

「すると{(1)}」に同じ。「皆で話をしていた。―,突然悲鳴が聞こえた」

と🔗⭐🔉

と

■一■ (格助)

(1)動作・作用の相手・共同者を表す。「先生―話す」「友人―会社をつくる」

(2)比較の基準を表す。「考え方が君―違う」「以前―同じ要領です」

(3)動作・作用などの帰結・結果を表す。「学生―なる」「名を一郎―改める」

(4)動作・作用・状態の内容を表す。「開催地は東京―決まった」「出かけよう―したら雨になった」「インフレは必至―考えられる」「師―仰ぐ人」

(5)動作・状態の様子を表す。「きっぱり―あきらめる」「ぐらぐら―揺れる」「あふれた水が道路を川―流れる」「貴公子然―すます」「意外―いい出来だ」

(6)量的な限度を表す。少ない量をあげて,打ち消しの形をとる。「この食料では三日―もつまい」「五分―待てない」

(7)心理的な状態を指し示す。「と思って」の意。「早く行こう―先を急ぐ」

(8)引用語句であることを表す。「『性は善なり』―孟子にもあるよ」

(9)(「とする」「として」の形で)状態を形容する。「はっ―して目がさめた」「じっ―している」

(10)「…と…」の形で,同一の動詞を重ね意味を強める。現代語では限られた言い方としてしか用いられない。「あり―あらゆる人」「生き―し生ける者」

(11)「…となく…となく」の形で慣用的に用いる。「夜―なく昼―なく」

■二■ (並立助)

体言またはそれに準ずる語に付いて,二つまたはそれ以上のものを並べあげるのに用いる。「君―ぼく―は親友だ」「犬―猫を飼う」

■三■ (接助)

活用語の終止形に接続する。

(1)二つの動作・作用が同時に行われることを表す。「家にはいる―,プーンといいにおいがしてきた」「庭に出る―,犬がとんできた」

(2)同じ主体の動作・作用が引き続いて起こることを表す。「電車を降りる―,ホームをかけだした」「机に本を置く―,すぐ出て行った」

(3)次に起こる動作・作用のきっかけを表す。「話が始まる―,あたりは静かになった」「山を見る―,友人のことが思い出される」

(4)ある条件が備わると,いつも同じことが起こるということを表す。「夏休みになる―,海は海水浴客でにぎわう」「猫がいなくなる―,鼠がふえる」

(5)前後の関係が,いわば順当に起こりうるような場合の前件を表す。「姿を見られる―面倒だから,隠れよう」「お酒は適量に飲む―いい」

(6)次の発言の前置きを表す。「はっきり言う―,それは不可能だ」「この場合です―,お値段が高くなります」

(7)(「う・よう」「まい」などの語に続いて)予想に反する事態が起こることを表す。この逆接の条件を表す用法は現代語ではごく限られた言い方にしか用いられない。「行こう―行くまい―ぼくの勝手だ」「なにをしよう―,いいじゃないか」

〔(1)格助詞および並立助詞の「と」は上代からの語。「梯立ての倉梯山は嶮しけど妹―登れば嶮しくもあらず/古事記(下)」「うちなびく春の柳―我がやどの梅の花―をいかにか別かむ/万葉 826」(2)接続助詞の「と」は中古以降の語。中古には,仮定の逆接条件を表した。「嵐のみ吹くめるやどに花すすき穂に出でたり―かひやなからむ/蜻蛉(上)」中世後期から近世へかけて,順接条件を表すものが見られるようになり,現代に及ぶ。「私の留守になる―,酒ばかり飲うで/狂言・吃(虎寛本)」「てんがうも事による,重ねてしやる―かか様にいふぞや/浄瑠璃・阿波の鳴門」〕

と🔗⭐🔉

と (係助)

〔上代東国方言〕

係助詞「ぞ」に同じ。「伊香保ろに天雲い継ぎかぬまづく人―おたはふいざ寝しめとら/万葉 3409」「荒し男のいをさ手挟み向かひ立ちかなるましづみ出でて―我(ア)が来る/万葉 4430」

と-あたり【戸当(た)り】🔗⭐🔉

と-あたり [2] 【戸当(た)り】

(1)扉を閉じた時,扉が行き過ぎないように方立(ホウダテ)または枠に取り付けた突出部。

(2)戸を開いた時,戸が壁などに当たらないようにする金具。ドアストッパー。

と-あって🔗⭐🔉

と-あって (連語)

…というわけで。…なので。「今日は休日―大変な人出だ」

と-あみ【投網】🔗⭐🔉

と-あみ [0] 【投網】

被(カブ)せ網の一種。水面に投げ広げて,魚を捕らえる網。円錐形で,上部に長い手綱を結び,網裾(アミスソ)におもりを付けたもの。比較的浅い所にいる魚を捕らえるのに用いる。なげあみ。唐網。「―を打つ」

投網

[図]

[図]

[図]

[図]

と-あら-ば🔗⭐🔉

と-あら-ば (連語)

「とあれば」に同じ。「お呼び―」

と-ある🔗⭐🔉

と-ある [2] (連体)

偶然目についたり行き当たったりした場所であることを示す。その辺の。ある。「下町の―店に立ち寄る」「―山寺に行きついた」

と-あれ-ば🔗⭐🔉

と-あれ-ば (連語)

もしそうであるならば。とあらば。「お呼び―いつでもうかがいます」

とい【問(い)】🔗⭐🔉

とい トヒ [0] 【問(い)】

(1)問うこと。尋ねること。質問。「―を発する」「客の―に応答する」

(2)問題。設問。「次の―に答えよ」

(3)「問丸(トイマル)」に同じ。

とい【樋】🔗⭐🔉

とい トヒ [1] 【樋】

(1)屋根に落ちた雨水を集めて地上に流す装置。軒樋・谷樋・竪樋などがあり,建物の内側に設けるものは内樋という。とよ。とゆ。ひ。

(2)湯水を導き送るために取り付けた筒。ひ。

と-い【徒為】🔗⭐🔉

と-い ― [1] 【徒為】

むだなこと。無益なしわざ。

[1] 【徒為】

むだなこと。無益なしわざ。

[1] 【徒為】

むだなこと。無益なしわざ。

[1] 【徒為】

むだなこと。無益なしわざ。

と-い【都尉】🔗⭐🔉

と-い ― [1] 【都尉】

左右馬寮(メリヨウ)の允(ジヨウ)の唐名。

[1] 【都尉】

左右馬寮(メリヨウ)の允(ジヨウ)の唐名。

[1] 【都尉】

左右馬寮(メリヨウ)の允(ジヨウ)の唐名。

[1] 【都尉】

左右馬寮(メリヨウ)の允(ジヨウ)の唐名。

とい【刀伊】🔗⭐🔉

とい 【刀伊】

〔朝鮮語で「夷狄」の意〕

中国大陸,沿海州地方から黒竜江省にかけて占居していた女真族。1019年,壱岐・対馬に入寇し博多湾まで襲来したが,大宰権帥藤原隆家と大宰府軍の活躍によって撃退された。

とい【土肥】🔗⭐🔉

とい トヒ 【土肥】

静岡県,伊豆半島西海岸にある町。もと金山の町。温泉と美しい海岸で知られる。

とい-あげ【弔い上げ・問(い)上げ】🔗⭐🔉

とい-あげ トヒ― [0] 【弔い上げ・問(い)上げ】

「弔(トムラ)い上げ」に同じ。

とい-あわ・す【問い合(わ)す】🔗⭐🔉

とい-あわ・す トヒアハス [4][0] 【問い合(わ)す】

■一■ (動サ五[四])

「問い合わせる」に同じ。「何度―・しても確答が得られない」

■二■ (動サ下二)

⇒といあわせる

とい-あわせ【問い合(わ)せ】🔗⭐🔉

とい-あわせ トヒアハセ [0] 【問い合(わ)せ】

問い合わせること。尋ねて確かめること。「電話での―に応じる」

とい-あわ・せる【問い合(わ)せる】🔗⭐🔉

とい-あわ・せる トヒアハセル [5][0] 【問い合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 とひあは・す

よくわからない点を手紙・電話などで聞いて確かめる。照会する。「正確な日時を電話で―・せる」

と-いい【と言い】🔗⭐🔉

と-いい ―イヒ 【と言い】 (連語)

〔格助詞「と」に動詞「言う」の連用形「いい」の付いたもの〕

(1)(「…といい…といい」の形で)二つ以上の事柄をあげて,それらについて述べる場合に用いる。(ア)…の点も…の点も。…にしても…にしても。「色―香り―,申し分ない」(イ)…であり,また…でもあり。「バビロニヤワモトヨリ大国―,智略―,国ノ勢モ他ニ異(コト)ニアッテ/天草本伊曾保」

(2)「…であって,その上」の意を表す。近世での用法。「此数馬殿といふ人は器量―,詩歌は人に勝(スグ)れた人と聞いたに/歌舞伎・好色伝授」

と-いう【と言う】🔗⭐🔉

と-いう ―イフ 【と言う】 (連語)

〔格助詞「と」に動詞「言う」の連体形の付いたもの〕

(1)二つの体言または体言に相当する語句の間に用いる。(ア)「そう呼ばれている」「…という名の」の意を表す。「日本―国」「田中―人」「秩父の荒川村―所」(イ)(数量を表す語の下に付いて)それだけの数に達する。「何百―粒子」(ウ)とりたてて言う意を表す。「いざ―時」「君―命の恩人」

(2)同一の体言または体言に相当する語句の間に用いる。(ア)それに属するもの全部の意を表す。「人―人は,みな,…」(イ)強調の意を表す。「今度―今度は…」

→言う

と-いう-こと-は【と言うことは】🔗⭐🔉

と-いう-こと-は ―イフ― 【と言うことは】 (連語)

(副詞句のように用いて)結局は。つまりは。「まだぐずぐず言っている。―嫌だということなんだね」

と-いう-と【と言うと】🔗⭐🔉

と-いう-と ―イフ― 【と言うと】 (連語)

(1)(接続助詞的に用いて)ある事物を提示し,それに伴って後件が必ず起こるということを述べるのに用いる。「このところずっと,休日―,必ず雨が降る」

(2)(接続詞的に用いて)前文に伴って,必然的に後件が成立することを述べるのに用いる。「―,僕ばかりが悪者のように聞こえるが」

と-いう-とも【と雖も】🔗⭐🔉

と-いう-とも ―イフ― 【と雖も】 (連語)

〔格助詞「と」に,動詞「言ふ」の終止形「いふ」+接続助詞「とも」の付いたもの。漢文の「雖」の字の訓読から生じた語。平安初期の訓点語からみられる〕

逆接の仮定条件を表す。たとえ…とも。とも。「勅定たり―,いかでか先例をば背くべき/保元(中)」

と-いう-の-は【と言うのは】🔗⭐🔉

と-いう-の-は ―イフ― 【と言うのは】 (連語)

(1)(接続詞的に用いて)原因・理由の説明を導く語。そのわけは。なぜならば。「私は答えに困った。―,そんな事を考えたこともなかったから」

(2)(接続助詞的に用いて)主語を示す。「話―,そのことですか」

と-いう-の-も【と言うのも】🔗⭐🔉

と-いう-の-も ―イフ― 【と言うのも】 (連語)

(接続詞的に用いて)原因・理由の説明を導く語。そうなったわけは。「彼が勝った。―,ファイトがあったからだ」

と-いえ-ど【と言えど】🔗⭐🔉

と-いえ-ど ―イヘ― 【と言えど】 (連語)

(接続詞的に用いて)

〔格助詞「と」に,動詞「言ふ」の已然形「言へ」+接続助詞「ど」の付いたもの〕

接続助詞的に用いて,「とはいうものの」「であっても」などの意を表す。…といえども。「有権者―,権利の乱用はゆるされない」「天地は広し―我(ア)がためは狭(サ)くやなりぬる/万葉 892」

〔現代語では,やや固い感じの言い方として,主として文章語に用いられる〕

と-いえ-ども【と雖も】🔗⭐🔉

と-いえ-ども ―イヘ― 【と雖も】 (連語)

〔格助詞「と」に,動詞「言ふ」の已然形「言へ」+接続助詞「ども」の付いたもの。漢文の「雖」の字の訓読から生じた語〕

…とはいうものの。…であっても。「日曜日―休まずに働く」「一粒の米―むだにはできぬ」

〔中古初期からみられる。古くは確定条件を表す場合に用いられたが,近世以降,仮定条件を表す場合にも用いられるようになった。現代語では,やや固い感じの言い方として,主として文章語に用いられる〕

と-いえ-ば【と言えば】🔗⭐🔉

と-いえ-ば ―イヘ― 【と言えば】 (連語)

(1)その時の話題から思い付いて,その話題に関する別の話をはさむ時に用いる。そのことについては。そう言えば。「そうそう,野球―,きのうの試合はどうだった」

(2)ある事物を提示し,それについて述べる時に用いる。(ア)(事物の代表をあげて)それについて言うと。…なら。「山―富士,相撲―谷風梶之助」(イ)(事物を総括する時に用いて)…なら。と言うと。と聞くと。「酒―目がない方でして」「便利―確かに便利だ」

とい-かえ・す【問(い)返す】🔗⭐🔉

とい-かえ・す トヒカヘス [3] 【問(い)返す】 (動サ五[四])

(1)一度尋ねたことをもう一度問う。聞き直す。「わからない点を二度も―・した」

(2)相手の質問に答えないで,こちらから聞き返す。「思いがけない返事に―・す」

とい-かけ【問(い)掛け】🔗⭐🔉

とい-かけ トヒ― [0] 【問(い)掛け】

問いかけること。質問。

とい-か・ける【問(い)掛ける】🔗⭐🔉

とい-か・ける トヒ― [4][0] 【問(い)掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 とひか・く

(1)質問をしかける。尋ねる。「見知らぬ人に―・けられた」

(2)尋ね始める。「―・けて急に口をつぐむ」

と-いき【吐息】🔗⭐🔉

と-いき [0] 【吐息】

落胆したり,ほっとしたりした時に思わずもらす息。ためいき。「―をもらす」「青息―」

とい-きり【問(い)切り】🔗⭐🔉

とい-きり トヒ― [0] 【問(い)切り】

最終の年忌。17年目.33年目.49年目など地方によって異なる。以後,死者は御先祖様としてまつられる。弔(トムラ)い上げ。

とい-ぐすり【問ひ薬】🔗⭐🔉

とい-ぐすり トヒ― 【問ひ薬】

(1)治療の方法を探るため,試みに飲ませる薬。「煎じやう常とはかはる―/浮世草子・永代蔵 3」

(2)(転じて)相手の気をひいてみること。鎌(カマ)をかけること。また,その言葉。「女郎の好く―を申せど/浮世草子・一代女 1」

とい-さ・く【問ひ放く】🔗⭐🔉

とい-さ・く トヒ― 【問ひ放く】 (動カ下二)

遠くから言葉をかける。「言はむすべせむすべ知らに石(イワ)木をも―・け知らず/万葉 794」

と-いし【砥石】🔗⭐🔉

と-いし [0] 【砥石】

石材などを磨いたり,刃物をとぐための石。荒砥(アラト)・中砥・仕上げ砥の別があり,荒砥には砂岩,中砥には粘板岩・石英粗面岩,仕上げ砥にはケイ質粘板岩などが多く使われる。

といし-ぐるま【砥石車】🔗⭐🔉

といし-ぐるま [4] 【砥石車】

円盤形の砥石で,回転させて工作物の研削に用いるもの。回転砥。

とい-しき【問職】🔗⭐🔉

とい-しき トヒ― [0] 【問職】

荘園の所職の一。荘園領主のもとへ年貢・公事を運送する任に当たったもの。鎌倉以降,いくつかの荘園の問職を兼ね,問丸(トイマル)に発展してゆく者もあった。

→問丸

とい-じょう【問状】🔗⭐🔉

とい-じょう トヒジヤウ [0] 【問状】

⇒もんじょう(問状)

と-いた【戸板】🔗⭐🔉

と-いた [0] 【戸板】

(1)雨戸として用いられる板。はずして人や物を運ぶ時に使う語。「負傷者を―で運ぶ」

(2)「戸板平目(ビラメ)」に同じ。

といた-がえし【戸板返し】🔗⭐🔉

といた-がえし ―ガヘシ [4] 【戸板返し】

(1)歌舞伎の仕掛け物の一。一枚の戸板の表裏に別々の衣装を取りつけておき,顔にあたる部分にあけた穴から俳優が顔のみを見せて早変わりするもの。四世鶴屋南北作「東海道四谷怪談」の隠亡堀(オンボウボリ)の場で用いられたものが最初という。

(2)(転じて)人の態度などが急変すること。

といた-びらめ【戸板平目】🔗⭐🔉

といた-びらめ [4] 【戸板平目】

ヒラメの特に大きなもの。といた。

とい-だけ【樋竹】🔗⭐🔉

とい-だけ トヒ― [2] 【樋竹】

樋としてかけ渡す竹。竹製の樋。

とい-ただ・す【問い質す】🔗⭐🔉

とい-ただ・す トヒ― [4] 【問い質す】 (動サ五[四])

(1)はっきりわからない点を尋ねて明らかにする。「念のため―・す」

(2)真実を答えさせようと,きびしく追及する。「資金の出所を―・す」

[可能] といただせる

と-いち【ト一】🔗⭐🔉

と-いち 【ト一】 (名・形動)

〔「上」の字を分解して読んだ語〕

上等である・こと(さま)。特に,上等な遊女や美女。「狆(チン)におれが馴染を見せたい,ほんまの―ぢや/洒落本・意妓の口」

と-いち【十一】🔗⭐🔉

と-いち [0] 【十一】

(1)一〇日で一割も取る高利の金融。「―金融」

(2)花札で,一〇点札一枚とかす札ばかりの手役。

トイツ【対子】🔗⭐🔉

トイツ [1][0] 【対子】

〔中国語〕

麻雀用語。同一の牌(パイ)が二つそろっている牌の組み合わせ。

と-いっ-た【と言った】🔗⭐🔉

と-いっ-た 【と言った】 (連語)

(1)例としてとりあげる場合に用いる。…というような。「休みをとって旅行に行く―余裕はない」「これ―不満もない」

(2)二つ以上の事柄を例として対等に並べる場合に用いる。…など。…のような。「彼には絵画や音楽―芸術的な才能がある」

と-いっ-て【と言って】🔗⭐🔉

と-いっ-て 【と言って】 (連語)

(接続詞的に用いて)だけれども。とはいうものの。「話せば簡単だ。―誰にも実行できることではない」

と-いって-も【と言っても】🔗⭐🔉

と-いって-も 【と言っても】 (連語)

前に述べたことにやや対立したり矛盾したりする意を表す。接続詞的にも用いる。「安い―一万円はする」「社長―名ばかりで…」

とい-つ・める【問(い)詰める】🔗⭐🔉

とい-つ・める トヒ― [4][0] 【問(い)詰める】 (動マ下一)[文]マ下二 とひつ・む

真実を言うまで厳しく問いただす。詰問する。「どこへ行っていたのかと―・める」

とい-とむらい【問ひ弔ひ】🔗⭐🔉

とい-とむらい トヒトムラヒ 【問ひ弔ひ】

追善を営むこと。冥福を祈ること。「七日

の―/滑稽本・根無草後編」

の―/滑稽本・根無草後編」

の―/滑稽本・根無草後編」

の―/滑稽本・根無草後編」

と-いな🔗⭐🔉

と-いな (連語)

〔格助詞「と」に終助詞「い」「な」の付いたもの。近世上方語〕

ということですよ。多く女性が用いた。といなあ。といの。「切られてお果てなされた―/浄瑠璃・ひらかな盛衰記」

と-いなあ🔗⭐🔉

と-いなあ (連語)

〔近世上方語〕

「といな(連語)」に同じ。「精出して信心すれば,御利生がある―/歌舞伎・韓人漢文」

と-いな-や【と否や】🔗⭐🔉

と-いな-や 【と否や】 (連語)

〔接続助詞「と」に副詞「いな」,間投助詞「や」の付いたもの〕

活用語の連体形に接続して,同時にまたは引き続いて事が行われるさまを表す。…すると同時に。…するとすぐに。やいなや。「大晦日の朝めし過る―羽織・脇ざしさして/浮世草子・胸算用 2」

と-いの🔗⭐🔉

と-いの (連語)

〔格助詞「と」に終助詞「い」「の」の付いたもの。近世上方語〕

ということですよ。多く女性が用いた。といのう。といな。「足もとから鳥の立つ様に俄に町へ届けた―/浄瑠璃・大経師(上)」

と-いのう🔗⭐🔉

と-いのう (連語)

〔近世上方語〕

「といの(連語)」に同じ。「あれが武士の嗜みぢや―/歌舞伎・幼稚子敵討」

とい-まる【問丸】🔗⭐🔉

とい-まる トヒ― [0] 【問丸】

中世における運送・廻漕を業とする人々の総称。都市・市場・港湾など貢納物・商品が集散する要地に居住して物資の管理・発送,取引の仲介,宿所の経営などを広く行なった。問屋(トイヤ)。津屋(ツヤ)。

とい-みさき【都井岬】🔗⭐🔉

とい-みさき ト ― 【都井岬】

宮崎県の最南端,志布志湾東端にある岬。ソテツの自生地,岬馬や野猿の生息地。

― 【都井岬】

宮崎県の最南端,志布志湾東端にある岬。ソテツの自生地,岬馬や野猿の生息地。

― 【都井岬】

宮崎県の最南端,志布志湾東端にある岬。ソテツの自生地,岬馬や野猿の生息地。

― 【都井岬】

宮崎県の最南端,志布志湾東端にある岬。ソテツの自生地,岬馬や野猿の生息地。

と【途につく】(和英)🔗⭐🔉

と【途につく】

leave.→英和

〜にある be on one's way.

と【都】(和英)🔗⭐🔉

と【都】

the Metropolis.〜の metropolitan.→英和

‖都知事 the Metropolitan Governor.都庁 the Metropolitan Government (Office: 建物).

とあみ【投網】(和英)🔗⭐🔉

とあみ【投網】

a cast(ing) net.

といあわせ【問合せの手紙】(和英)🔗⭐🔉

といあわせ【問合せの手紙】

a letter of inquiry.〜先 a reference (身元などの).→英和

といかえす【問い返す】(和英)🔗⭐🔉

といかえす【問い返す】

ask again[back (反問)].

といき【吐息】(和英)🔗⭐🔉

といき【吐息】

⇒溜息.

といし【砥石】(和英)🔗⭐🔉

といた【戸板】(和英)🔗⭐🔉

といつめる【問い詰める】(和英)🔗⭐🔉

といつめる【問い詰める】

pressfor an answer.→英和

広辞苑+大辞林に「と」で始まるの検索結果。もっと読み込む