複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (14)

○人を見て法を説くにんをみてほうをとく🔗⭐🔉

○人を見て法を説くにんをみてほうをとく

(釈尊は相手の能力や性質に応じた話し方で真理を説いたということから)相手にふさわしい働きかけをすることのたとえ。ひとを見て法を説く。

⇒にん【人】

ぬ

①舌尖を前硬口蓋に触れて発する鼻子音〔n〕と母音〔u〕との結合した音節。〔nu〕

②平仮名「ぬ」は「奴」の草体。片仮名「ヌ」は「奴」の旁つくり。

ぬ【沼】

(→)「ぬま」に同じ。他の語に付いて複合語を作る。万葉集2「埴安はにやすの池の堤のこもり―の」

ぬ【野】

①(ノの母音交代したもの)上代語、特に東国方言で、野の。万葉集20「千葉の―の児手柏このてがしわの」

②「野の」の意味に用いた万葉仮名「努」「怒」などを、江戸時代の国学者がヌと誤って訓よんだことから作られた語。

ぬ【瓊】

(「に」の原形)たま(玉)。神代紀上「天之―矛」

ぬ【寝・寐】

〔自下二〕

⇒ねる(下一)

ぬ

〔助動〕

➊(活用はナ変型。活用語の連用形に接続する。[活用]な/に/ぬ/ぬる/ぬれ/ね)「去いぬ」からとする説が有力視される。動作・作用が、話し手など当事者の意図と関わらず自然的・無作為的に成り立ったことを表し、作為的・意志的に成り立ったことを表す「つ」と区別がある。室町時代以後の口語ではすたれた。→たり。

①話し手がしようとしたのではなく、動作・作用が自然と推移し、完了することを表す。…してしまう。…してしまった。…した。万葉集2「大船の泊つるとまりのたゆたひに物思ひ痩せぬ人の子故に」。万葉集3「何処にか我が宿りせむ高島の勝野の原にこの日暮れなば」。万葉集5「うちなびき臥こやしぬれ言はむすべせむすべ知らに」。古今和歌集春「いざ今日は春の山辺にまじりなむ暮れなばなげの花のかげかは」。天稚彦物語「つめきり刀にて、やすく斬れぬ」

②(文末に用い)そうなることへの警戒を相手に喚起する。…なってしまう。伊勢物語「はや舟に乗れ、日も暮れぬ」

③推量の語と共に使われ、確かにそうなると推量の意を強める。確かに…。きっと…。万葉集1「いざ子ども早く大和へ大伴の御津の浜松待ち恋ひぬらむ」。万葉集5「妹が見しあふちの花は散りぬべし我が泣く涙いまだ乾ひなくに」。万葉集12「よそのみに見つつや君を恋ひわたりなむ」。源氏物語桐壺「はかなき心地に煩ひてまかでなむとし給ふを」

④(終止形だけの用法)対照的な動作を並列的に述べる。…したり…したり。平家物語11「浮きぬ沈みぬ揺られければ」

➋(活用は特殊型。活用語の未然形に接続する。[活用]○/ず/ぬ/ぬ/ね/○)文語の打消の助動詞「ず」の連体形が口語の終止形・連体形に用いられるようになった語。ンと転じても用いる。室町時代以降、口語の否定の助動詞としては、三河国以東は「ない」、尾張国以西は「ぬ(ん)」を用いた(東西方言の大きい相違の一つ)。標準語では、連体形「ぬ」が文章語に用いられたり、成語中に現れたりする。仮名草子、伊曾保「いやそれに及ばぬ、そちはただ来ても大事も無いぞ」。狂言、狐塚「このやうな満足なことはござらぬ」。「許せぬ行為だ」「いやだと言わんばかりの顔つき」

ヌアクショット【Nouakchott】

アフリカ西部、モーリタニア‐イスラム共和国の首都。大西洋に臨む港湾都市。人口55万8千(2000)。

ぬい【縫い】ヌヒ

①ぬうこと。

②縫いめ。堀河百首春「―さへ見ゆる山桜かな」

③繍ぬいものの略。刺繍ししゅう。長唄、賤機帯「三つの模様を―にして」

④縫殿寮ぬいどののつかさの略。

ぬい‐あ・う【縫ひ敢ふ】ヌヒアフ

〔他下二〕

ぬいおおせる。ぬいあげる。万葉集10「織るはたをきみがみけしに―・へぬかも」

ぬい‐あげ【縫上げ・縫揚げ】ヌヒ‥

身長が伸びてからも使えるように、子供の着物を大きめに作ってその肩と腰とに襞ひだをとって縫いとめておくこと。肩あげと腰あげ。あげ。

ぬい‐あ・げる【縫い上げる】ヌヒ‥

〔他下一〕[文]ぬひあ・ぐ(下二)

①縫って仕上げる。縫い終える。

②着物の縫い上げをする。日葡辞書「ヌイアグル」

ぬい‐あわ・せる【縫い合わせる】ヌヒアハセル

〔他下一〕[文]ぬひあは・す(下二)

縫って両方が合うようにする。合わせて縫う。「かぎ裂きを―・せる」

ぬい‐いと【縫糸】ヌヒ‥

撚糸よりいとの一種。裁縫用の糸。手縫糸と機械糸とがある。木綿糸・絹縫糸・麻縫糸の類。

ぬい‐おび【縫帯】ヌヒ‥

刺繍ししゅうをほどこした帯。

ぬい‐かえし【縫返し】ヌヒカヘシ

①縫いなおすこと。

②返し縫いに縫うこと。

ぬい‐かえ・す【縫い返す】ヌヒカヘス

〔他五〕

①縫ってあるものを解いて、改めて縫う。縫い直す。

②返し縫いをする。

ぬいかけ‐ざや【縫懸鞘】ヌヒ‥

刀の鞘に錦や革を懸けて縫い包んだもの。懸鞘。

ぬいきり‐あみ【縫切網】ヌヒ‥

巻網の一種。袋状の魚取部と袖網とから成る巻網。イワシ・アジ・サバなどをとる。長崎県・愛媛県に多い。ふかし巾着。沖取。

ぬい‐くぎ【縫釘】ヌヒ‥

建築・和船建造などで、木材の接合部を継ぎ合わすために打つ釘。

ぬい‐くく・む【縫ひ含む】ヌヒ‥

〔他四〕

中に物を縫い込んでくるむ。〈日葡辞書〉

ぬい‐ぐるみ【縫い包み】ヌヒ‥

①中に物を包みこんで外側を縫うこと。また、その縫ったもの。特に、動物などの形につくって玩具とするもの。

②演劇などで、俳優が動物などに扮ふんする場合に着る特殊の衣装。

ぬい‐こ【縫い子】ヌヒ‥

雇われて衣服を縫う若い女性。針子。

ぬい‐こみ【縫込み】ヌヒ‥

縫いこむこと。また、その部分。

ぬい‐こ・む【縫い込む】ヌヒ‥

〔他五〕

①布を合わせて、その端が縫目の奥に隠れるように縫う。また、縫代ぬいしろを深くとって縫う。

②中に物を入れ込んで縫う。「えりに密書を―・む」

ぬい‐さし【縫刺し】ヌヒ‥

ぬいとり。刺繍ししゅう。

ぬいさし‐もの【縫止し物】ヌヒ‥

縫いかけて中途で止めておいたもの。落窪物語1「夜べの―は」

ぬい‐さ・す【縫い止す】ヌヒ‥

〔他五〕

縫いかけて中途でやめる。

ぬい‐ざま【縫い様】ヌヒ‥

縫ってある具合・様子。また、縫ったようなさま。平家物語4「股を―に貫かれて」

ぬい‐し【縫師】ヌヒ‥

縫物・刺繍ししゅうを業とする人。

ぬい‐しろ【縫代】ヌヒ‥

布などを縫い合わせる時、その端の縫込みになる部分。

ぬい‐ずり【縫摺】ヌヒ‥

刺繍ししゅうと摺絵すりえとを交えること。また、その布帛。

ぬい‐そ【縫苧】ヌヒ‥

縫糸。

ぬい‐ぞめ【縫初め】ヌヒ‥

正月に、その年はじめての裁縫をすること。針起し。〈[季]新年〉

ぬい‐づかさ【縫殿寮・縫司】ヌヒ‥

①⇒ぬいどののつかさ。

②⇒ぬいのつかさ

ぬい‐づくし【縫尽し】ヌヒ‥

刺繍ししゅうのたくさんある、はなやかな模様。男色大鑑「白う清らかなる唐綾の織物にあだなる露草の―」

ぬいつけ‐もん【縫付紋】ヌヒ‥

他の布地にかいて衣服に縫いつけた紋。

ぬい‐つ・ける【縫い付ける】ヌヒ‥

〔他下一〕[文]ぬひつ・く(下二)

縫ってくっつける。「ボタンを―・ける」

ぬい‐どの【縫殿】ヌヒ‥

縫殿寮で裁縫をつかさどる所。枕草子39「―より御薬玉くすだまとて、色々の糸を組み下げて参らせたれば」

⇒ぬいどの‐の‐つかさ【縫殿寮】

⇒ぬいどの‐りょう【縫殿寮】

ぬいどの‐の‐つかさ【縫殿寮】ヌヒ‥

律令制で、中務なかつかさ省に属し、女王・内外命婦その他女官の名簿・考課を管し、また衣服の裁縫などのことをつかさどった役所。ぬいどのりょう。ぬいりょう。ぬい。ぬいづかさ。→縫部司ぬいべのつかさ。

⇒ぬい‐どの【縫殿】

ぬいどの‐りょう【縫殿寮】ヌヒ‥レウ

⇒ぬいどののつかさ

⇒ぬい‐どの【縫殿】

ぬい‐とり【縫取り】ヌヒ‥

布地の上に種々の模様を色糸で縫いつづること。また、その模様。縫刺し。刺繍ししゅう。「花文字の―」

⇒ぬいとり‐おり【縫取織】

ぬいとり‐おり【縫取織】ヌヒ‥

織物で、文様の必要な部分だけに絵緯えぬきを通して織ること。また、その紋織物。

⇒ぬい‐とり【縫取り】

ぬい‐と・る【縫い取る】ヌヒ‥

〔他五〕

縫取りをする。

ぬい‐なおし【縫直し】ヌヒナホシ

縫い合わせてあるものを解いて、再び縫いまとめること。また、そのもの。

ぬい‐なお・す【縫い直す】ヌヒナホス

〔他五〕

あらためて縫う。ぬいかえす。

ぬい‐の‐つかさ【縫司】ヌヒ‥

律令制の後宮十二司の一つ。裁縫・組紐をつかさどり、勤務状態を監督する役所。

ぬい‐のべ【縫延べ】ヌヒ‥

当世具足の胴を伊予札いよざね革包み素懸縅すがけおどしとしたもの。

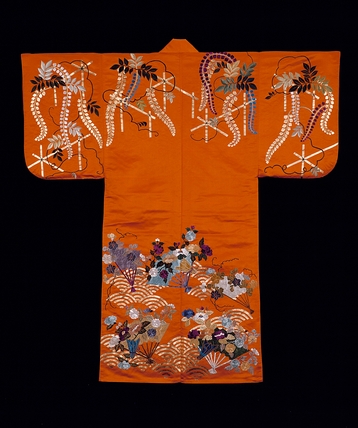

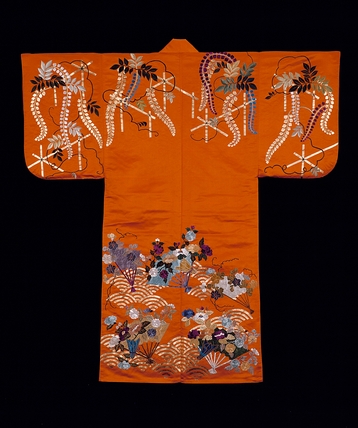

ぬい‐はく【縫箔】ヌヒ‥

縫は刺繍ししゅう、箔は摺箔すりはくの意で、衣服の模様を縫と箔とで表したもの。また、能で、縫と箔で華麗な文様を表出した、主として女役の装束。

能装束・縫箔

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒ぬいはく‐や【縫箔屋】

ぬいはく‐や【縫箔屋】ヌヒ‥

縫箔を業とする家・人。

⇒ぬい‐はく【縫箔】

ぬい‐はずし【縫外し】ヌヒハヅシ

幕の下部の縫い合わせてない所。

ぬい‐はり【縫針】ヌヒ‥

衣服を縫うわざ。裁縫。針仕事。お針。浄瑠璃、堀川波鼓「女子の道を教へ込み読み書き―糸綿の道も」

ぬい‐ばり【縫針】ヌヒ‥

縫い物に用いる針。

ぬい‐べ【縫部】ヌヒ‥

縫部司の下級職員、伴部。縫女部ぬいめべを統率。

⇒ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】

ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】ヌヒ‥

律令制で、大蔵省に属し、衛士などの衣服の縫製をつかさどった役所。808年(大同3)縫殿ぬいどの寮に合併。ぬいべし。

⇒ぬい‐べ【縫部】

ぬい‐ぼとけ【縫仏】ヌヒ‥

縫取り、あるいは織出しにした仏像。刺繍ししゅうで表した仏像。栄華物語鶴林「御仏は極楽浄土を―にせさせ給ふ」

ぬい‐め【縫女】ヌヒ‥

①裁縫をする女工。

②令制で、縫部司ぬいべのつかさに属する裁縫をする女。ぬいべ。

ぬい‐め【縫い目】ヌヒ‥

①縫い合わせた部分。万葉集12「衣の―見ればかなしも」。「―がほどける」

②縫った糸の目。「粗い―」

ぬい‐もの【縫物】ヌヒ‥

①衣服などを縫うこと。裁縫。また、縫うべき物、縫った物。

②(「繍」とも書く)縫取りをほどこすこと。また、そのもの。刺繍ししゅう。ぬい。源氏物語関屋「色々の襖あおのつきづきしき―」

⇒ぬいもの‐し【縫物師】

ぬいもの‐し【縫物師】ヌヒ‥

裁縫や刺繍を仕事とする人。

⇒ぬい‐もの【縫物】

ぬい‐もよう【縫模様】ヌヒ‥ヤウ

縫取りにして表した模様。

ぬい‐もん【縫紋】ヌヒ‥

縫取りにして表した羽織などの紋。→染紋そめもん→書紋かきもん

ぬい‐りょう【縫殿寮】ヌヒレウ

⇒ぬいどののつかさ

ぬいわけ‐じま【縫分け縞】ヌヒ‥

縫取りにして表した縞模様。

ヌー【gnu】

(オグロヌーの現地語ニュンプから)ウシ科の哺乳類。1属で、オジロヌーとオグロヌーの2種がある。オジロヌーは体長2メートルほどで、南アフリカ東部に分布。オグロヌーはそれよりやや大きく、東・南アフリカの草原に分布。毛色は茶褐色ないし黒。尾はウマに似て、それぞれの名のとおり白または黒。雄・雌ともにがっしりした角がある。季節的に大群をつくって移動する。牛かもしか。ウィルドビースト。

オグロヌー

提供:東京動物園協会

⇒ぬいはく‐や【縫箔屋】

ぬいはく‐や【縫箔屋】ヌヒ‥

縫箔を業とする家・人。

⇒ぬい‐はく【縫箔】

ぬい‐はずし【縫外し】ヌヒハヅシ

幕の下部の縫い合わせてない所。

ぬい‐はり【縫針】ヌヒ‥

衣服を縫うわざ。裁縫。針仕事。お針。浄瑠璃、堀川波鼓「女子の道を教へ込み読み書き―糸綿の道も」

ぬい‐ばり【縫針】ヌヒ‥

縫い物に用いる針。

ぬい‐べ【縫部】ヌヒ‥

縫部司の下級職員、伴部。縫女部ぬいめべを統率。

⇒ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】

ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】ヌヒ‥

律令制で、大蔵省に属し、衛士などの衣服の縫製をつかさどった役所。808年(大同3)縫殿ぬいどの寮に合併。ぬいべし。

⇒ぬい‐べ【縫部】

ぬい‐ぼとけ【縫仏】ヌヒ‥

縫取り、あるいは織出しにした仏像。刺繍ししゅうで表した仏像。栄華物語鶴林「御仏は極楽浄土を―にせさせ給ふ」

ぬい‐め【縫女】ヌヒ‥

①裁縫をする女工。

②令制で、縫部司ぬいべのつかさに属する裁縫をする女。ぬいべ。

ぬい‐め【縫い目】ヌヒ‥

①縫い合わせた部分。万葉集12「衣の―見ればかなしも」。「―がほどける」

②縫った糸の目。「粗い―」

ぬい‐もの【縫物】ヌヒ‥

①衣服などを縫うこと。裁縫。また、縫うべき物、縫った物。

②(「繍」とも書く)縫取りをほどこすこと。また、そのもの。刺繍ししゅう。ぬい。源氏物語関屋「色々の襖あおのつきづきしき―」

⇒ぬいもの‐し【縫物師】

ぬいもの‐し【縫物師】ヌヒ‥

裁縫や刺繍を仕事とする人。

⇒ぬい‐もの【縫物】

ぬい‐もよう【縫模様】ヌヒ‥ヤウ

縫取りにして表した模様。

ぬい‐もん【縫紋】ヌヒ‥

縫取りにして表した羽織などの紋。→染紋そめもん→書紋かきもん

ぬい‐りょう【縫殿寮】ヌヒレウ

⇒ぬいどののつかさ

ぬいわけ‐じま【縫分け縞】ヌヒ‥

縫取りにして表した縞模様。

ヌー【gnu】

(オグロヌーの現地語ニュンプから)ウシ科の哺乳類。1属で、オジロヌーとオグロヌーの2種がある。オジロヌーは体長2メートルほどで、南アフリカ東部に分布。オグロヌーはそれよりやや大きく、東・南アフリカの草原に分布。毛色は茶褐色ないし黒。尾はウマに似て、それぞれの名のとおり白または黒。雄・雌ともにがっしりした角がある。季節的に大群をつくって移動する。牛かもしか。ウィルドビースト。

オグロヌー

提供:東京動物園協会

ぬ・う【縫う】ヌフ

〔他五〕

①糸を通した針で布や皮などを刺し綴る。衣服を作る。万葉集7「橘の島にし居れば河遠み曝さず―・ひし吾が下衣」。源氏物語若紫「少納言とどめ聞えむかたなければよべ―・ひし御衣ども引きさげてみづからもよろしき衣着かへて乗りぬ」。「浴衣を―・う」「手術の傷口を―・う」

②縫取りをする。刺繍をする。源氏物語宿木「藤の村濃の打敷に折枝―・ひたり」。平家物語9「練貫に鶴―・うたる直垂ひたたれ」

③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。椿説弓張月前編「鏃やじりあまりて榎の幹へ一ゆりゆりて―・うたりける」

④物と物との間を左右に曲折しながら通る。「人の間を―・って行く」

ヌーヴェル‐ヴァーグ【nouvelles vague フランス】

(「新しい波」の意)1958年秋頃からフランス映画界に登場した映画革新運動。ゴダール・トリュフォーらが活躍。

ヌーヴェル‐キュイジーヌ【nouvelle cuisine フランス】

(「新しい料理」の意)1970年代に現れたフランス料理の新傾向。素材の持ち味を生かし、脂肪分を控えた調理方法が特徴。

ヌーヴォー【nouveau フランス】

(「新しい」の意)

①ヌーヴォー様式の略。→アール‐ヌーヴォー。

②ワインの新酒。→ボージョレー‐ヌーヴォー。

③⇒ヌーボー2。

⇒ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

⇒ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

第二次大戦後の美術の動向の一つ。1960年フランスの批評家レスタニー(Pierre Restany1930〜2003)が主唱。現実との直接的な関連を志向して制作するヨーロッパの作家に注目した。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

(新小説の意)伝統的な小説の持つまとまり、筋や様式の統一などの小説形式まで無視し、その革新をめざす現代フランス小説の一傾向。1950年代以降注目され、物語性・心理描写の否定、作中人物の解体などを特色とする。ロブ=グリエらの命名。アンチロマン。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌース【nous ギリシア】

〔哲〕精神または知性の意で、ギリシア哲学の用語。アナクサゴラスは宇宙に秩序を与える原理をヌースと呼び、プラトンやアリストテレスも観想の主体をこの語で呼んでいる。

ぬうっ‐と

〔副〕

のろい動作で、時には薄気味悪く、目の前に不意に現れるさま。また、大きな物がつかみどころなく立っているさま。ぬっと。「物陰から―現れた」

ヌーディスト【nudist】

裸体で行動し、または生活することを主義とする人。裸体主義者。

ヌード【nude】

①はだかであること。裸。

②絵画・彫刻・写真などの裸体像。裸像。

⇒ヌード‐マウス【nude mouse】

ヌード‐マウス【nude mouse】

作出されたマウスの一系統。全身にほとんど毛がない。胸腺形成不全でT細胞を欠くため細胞・臓器などの移植が成立しやすく、免疫や癌にかかわる実験動物として使用。

⇒ヌード【nude】

ヌートリア【nutria スペイン】

(カワウソの学名ルートラの訛)ネズミ目ヌートリア科の哺乳類。頭胴長50センチメートル、尾長40センチメートルほど。毛色は褐色で、水中生活に適応し後足の指間に水かきがある。南アメリカ東部の草原や湿地の原産だが、毛皮獣として養殖され、世界各地で野生化している。日本では軍用毛皮獣として飼育されたものが、西日本各地で野生化。水辺の作物を荒らすのと、堤防に大きい巣穴を掘り危険なため、駆除される。沼狸。海狸鼠かいりねずみ。

ヌートリア

提供:東京動物園協会

ぬ・う【縫う】ヌフ

〔他五〕

①糸を通した針で布や皮などを刺し綴る。衣服を作る。万葉集7「橘の島にし居れば河遠み曝さず―・ひし吾が下衣」。源氏物語若紫「少納言とどめ聞えむかたなければよべ―・ひし御衣ども引きさげてみづからもよろしき衣着かへて乗りぬ」。「浴衣を―・う」「手術の傷口を―・う」

②縫取りをする。刺繍をする。源氏物語宿木「藤の村濃の打敷に折枝―・ひたり」。平家物語9「練貫に鶴―・うたる直垂ひたたれ」

③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。椿説弓張月前編「鏃やじりあまりて榎の幹へ一ゆりゆりて―・うたりける」

④物と物との間を左右に曲折しながら通る。「人の間を―・って行く」

ヌーヴェル‐ヴァーグ【nouvelles vague フランス】

(「新しい波」の意)1958年秋頃からフランス映画界に登場した映画革新運動。ゴダール・トリュフォーらが活躍。

ヌーヴェル‐キュイジーヌ【nouvelle cuisine フランス】

(「新しい料理」の意)1970年代に現れたフランス料理の新傾向。素材の持ち味を生かし、脂肪分を控えた調理方法が特徴。

ヌーヴォー【nouveau フランス】

(「新しい」の意)

①ヌーヴォー様式の略。→アール‐ヌーヴォー。

②ワインの新酒。→ボージョレー‐ヌーヴォー。

③⇒ヌーボー2。

⇒ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

⇒ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

第二次大戦後の美術の動向の一つ。1960年フランスの批評家レスタニー(Pierre Restany1930〜2003)が主唱。現実との直接的な関連を志向して制作するヨーロッパの作家に注目した。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

(新小説の意)伝統的な小説の持つまとまり、筋や様式の統一などの小説形式まで無視し、その革新をめざす現代フランス小説の一傾向。1950年代以降注目され、物語性・心理描写の否定、作中人物の解体などを特色とする。ロブ=グリエらの命名。アンチロマン。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌース【nous ギリシア】

〔哲〕精神または知性の意で、ギリシア哲学の用語。アナクサゴラスは宇宙に秩序を与える原理をヌースと呼び、プラトンやアリストテレスも観想の主体をこの語で呼んでいる。

ぬうっ‐と

〔副〕

のろい動作で、時には薄気味悪く、目の前に不意に現れるさま。また、大きな物がつかみどころなく立っているさま。ぬっと。「物陰から―現れた」

ヌーディスト【nudist】

裸体で行動し、または生活することを主義とする人。裸体主義者。

ヌード【nude】

①はだかであること。裸。

②絵画・彫刻・写真などの裸体像。裸像。

⇒ヌード‐マウス【nude mouse】

ヌード‐マウス【nude mouse】

作出されたマウスの一系統。全身にほとんど毛がない。胸腺形成不全でT細胞を欠くため細胞・臓器などの移植が成立しやすく、免疫や癌にかかわる実験動物として使用。

⇒ヌード【nude】

ヌートリア【nutria スペイン】

(カワウソの学名ルートラの訛)ネズミ目ヌートリア科の哺乳類。頭胴長50センチメートル、尾長40センチメートルほど。毛色は褐色で、水中生活に適応し後足の指間に水かきがある。南アメリカ東部の草原や湿地の原産だが、毛皮獣として養殖され、世界各地で野生化している。日本では軍用毛皮獣として飼育されたものが、西日本各地で野生化。水辺の作物を荒らすのと、堤防に大きい巣穴を掘り危険なため、駆除される。沼狸。海狸鼠かいりねずみ。

ヌートリア

提供:東京動物園協会

ヌードル【noodle】

西洋料理で、細長い帯状の麺類の総称。

ヌーボー【nouveau フランス】

①⇒ヌーヴォー。

②(「ぬうっと」「ぼうっと」に掛けていう)人の態度などのつかみどころのないさま。「―とした男」

ヌーメア【Nouméa】

オーストラリア大陸の東方、ニュー‐カレドニア島の中心都市。南フランス風の街並が現存。南西太平洋地域の交通の要地。人口6万5千(1989)。

ぬえ【鵼・鵺】

①トラツグミの異称。〈[季]夏〉。古事記上「青山に―は鳴きぬ」

②源頼政が紫宸殿上で射取ったという伝説上の怪獣。頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎に、声はトラツグミに似ていたという。平家物語などに見え、世阿弥作の能(鬼物)にも脚色。

③転じて、正体不明の人物やあいまいな態度にいう。

ぬえ‐くさ【和草・萎草】

しなやかな草。しおれた草。なえた草。女のしなやかなさまの形容に用いる。古事記上「―の女めにしあれば」

ぬえこ‐どり【鵼子鳥】

[一]〔名〕

(コは愛称)トラツグミの異称。ぬえ。一説に、夜鳴く鳥の総称とし、フクロウ・ミミズクなどをも含む。

[二]〔枕〕

⇒ぬえどりの

ぬえ‐てき【鵼的】

あいまいで、正体不明なさま。えたいの知れないさま。鵼式。「―人物」

ぬえ‐どり【鵼鳥】

トラツグミの異称。徒然草「―も喚子鳥よぶこどりのことざまに通ひて聞ゆ」

⇒ぬえどり‐の【鵼鳥の】

ぬえどり‐の【鵼鳥の】

〔枕〕

(その鳴き声が物悲しく、人を恋うるように聞こえるからいう)「片恋」「うらなく」「のどよひ(呻吟)」などにかかる。「ぬえこどり」とも。

⇒ぬえ‐どり【鵼鳥】

ヌエバ‐エスパーニャ【Nueva España スペイン】

(新スペインの意)植民地時代のメキシコの呼称。副王領が設置された。徳川家康はこことの通商をめざしたが実現しなかった。ノビスパン(濃毘数般)。ノバ‐イスパニア。

ぬか【糠】

①穀物、主に玄米を精白する際に生ずる、果皮・種皮・外胚乳などの粉状の混合物。飼料・肥料などに用い、またビタミンB1の原料。〈倭名類聚鈔17〉

②ある語に冠して、「こまかい」「頼りない」「はかない」などの意を表す語。「―喜び」「―雨」

⇒糠に釘

⇒糠を舐りて米に及ぶ

ぬか【額】

①ひたい。万葉集16「吾妹子が―に生おひたる双六すぐろくの牡牛こといのうしの」

②ぬかずくこと。頭を地につけて礼拝すること。枕草子119「暁の―などいみじうあはれなり」

ぬ‐か

(否定の助動詞ズの連体形ヌに係助詞カの付いたもの)願望を表す。…ないかなあ。…してほしい。万葉集3「わが命も常にあら―昔見し象きさの小河を行きて見むため」

ヌガー【nougat フランス】

ナッツや果物の砂糖漬けを入れた、白く柔らかい飴菓子。

ぬか‐あぶら【糠油】

米の糠から採った暗緑色の油。食用・石鹸製造などに用いる。こめのあぶら。

ぬか‐あめ【糠雨】

きわめて細かい雨。霧雨。こぬかあめ。

ぬか‐え【蘇】

紫蘇しその異称。〈倭名類聚鈔17〉

ぬか‐えび【糠蝦】

ヌマエビ科のエビ。小形で、体長約3センチメートル。額角上縁の歯数は6〜20で、頭胸甲上にはない。北部日本の川や池沼に多い。

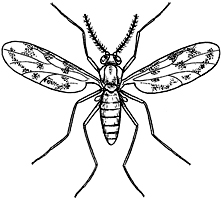

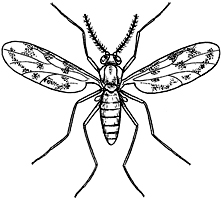

ぬか‐か【糠蚊】

ヌカカ科のカの総称。微小で、体長約2ミリメートル。山地の水辺や河口周辺にすみ、一部は吸血性。刺されると数時間後から激しい痛痒を感じ、数日続く。幼虫は水生。糠子ぬかご。糠蠅。浮塵子ふじんし。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

ほしぬかか

ヌードル【noodle】

西洋料理で、細長い帯状の麺類の総称。

ヌーボー【nouveau フランス】

①⇒ヌーヴォー。

②(「ぬうっと」「ぼうっと」に掛けていう)人の態度などのつかみどころのないさま。「―とした男」

ヌーメア【Nouméa】

オーストラリア大陸の東方、ニュー‐カレドニア島の中心都市。南フランス風の街並が現存。南西太平洋地域の交通の要地。人口6万5千(1989)。

ぬえ【鵼・鵺】

①トラツグミの異称。〈[季]夏〉。古事記上「青山に―は鳴きぬ」

②源頼政が紫宸殿上で射取ったという伝説上の怪獣。頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎に、声はトラツグミに似ていたという。平家物語などに見え、世阿弥作の能(鬼物)にも脚色。

③転じて、正体不明の人物やあいまいな態度にいう。

ぬえ‐くさ【和草・萎草】

しなやかな草。しおれた草。なえた草。女のしなやかなさまの形容に用いる。古事記上「―の女めにしあれば」

ぬえこ‐どり【鵼子鳥】

[一]〔名〕

(コは愛称)トラツグミの異称。ぬえ。一説に、夜鳴く鳥の総称とし、フクロウ・ミミズクなどをも含む。

[二]〔枕〕

⇒ぬえどりの

ぬえ‐てき【鵼的】

あいまいで、正体不明なさま。えたいの知れないさま。鵼式。「―人物」

ぬえ‐どり【鵼鳥】

トラツグミの異称。徒然草「―も喚子鳥よぶこどりのことざまに通ひて聞ゆ」

⇒ぬえどり‐の【鵼鳥の】

ぬえどり‐の【鵼鳥の】

〔枕〕

(その鳴き声が物悲しく、人を恋うるように聞こえるからいう)「片恋」「うらなく」「のどよひ(呻吟)」などにかかる。「ぬえこどり」とも。

⇒ぬえ‐どり【鵼鳥】

ヌエバ‐エスパーニャ【Nueva España スペイン】

(新スペインの意)植民地時代のメキシコの呼称。副王領が設置された。徳川家康はこことの通商をめざしたが実現しなかった。ノビスパン(濃毘数般)。ノバ‐イスパニア。

ぬか【糠】

①穀物、主に玄米を精白する際に生ずる、果皮・種皮・外胚乳などの粉状の混合物。飼料・肥料などに用い、またビタミンB1の原料。〈倭名類聚鈔17〉

②ある語に冠して、「こまかい」「頼りない」「はかない」などの意を表す語。「―喜び」「―雨」

⇒糠に釘

⇒糠を舐りて米に及ぶ

ぬか【額】

①ひたい。万葉集16「吾妹子が―に生おひたる双六すぐろくの牡牛こといのうしの」

②ぬかずくこと。頭を地につけて礼拝すること。枕草子119「暁の―などいみじうあはれなり」

ぬ‐か

(否定の助動詞ズの連体形ヌに係助詞カの付いたもの)願望を表す。…ないかなあ。…してほしい。万葉集3「わが命も常にあら―昔見し象きさの小河を行きて見むため」

ヌガー【nougat フランス】

ナッツや果物の砂糖漬けを入れた、白く柔らかい飴菓子。

ぬか‐あぶら【糠油】

米の糠から採った暗緑色の油。食用・石鹸製造などに用いる。こめのあぶら。

ぬか‐あめ【糠雨】

きわめて細かい雨。霧雨。こぬかあめ。

ぬか‐え【蘇】

紫蘇しその異称。〈倭名類聚鈔17〉

ぬか‐えび【糠蝦】

ヌマエビ科のエビ。小形で、体長約3センチメートル。額角上縁の歯数は6〜20で、頭胸甲上にはない。北部日本の川や池沼に多い。

ぬか‐か【糠蚊】

ヌカカ科のカの総称。微小で、体長約2ミリメートル。山地の水辺や河口周辺にすみ、一部は吸血性。刺されると数時間後から激しい痛痒を感じ、数日続く。幼虫は水生。糠子ぬかご。糠蠅。浮塵子ふじんし。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

ほしぬかか

ぬか‐がい【糠買】‥ガヒ

米糠を買い集める商人。浮世草子、好色万金丹「―が三千貫目の身代と成つたも同じ例なり」

ぬか‐がき【額繋】

移鞍うつしぐらを用いる際の、馬の額髪ひたいがみの結び。〈倭名類聚鈔15〉

ぬか‐がみ【額髪】

ひたいがみ。まえがみ。万葉集11「―結へる染木綿しめゆうの」

ぬか‐くぎ【糠釘】

①きわめて小さい釘。

②「糠に釘」の略。

ぬか‐ご【糠子】

〔動〕ヌカカの別称。

ぬか‐ご【零余子】

(→)「むかご」に同じ。方丈記「岩梨をとり、―をもり、芹をつむ」

ぬか・す【吐かす・抜かす】

〔他五〕

(「言う」「しゃべる」の意を卑しめていう語)言いやがる。日葡辞書「ナニヲヌカスカ」。東海道中膝栗毛初「小言を―・しやあがるから」。「ふざけたことを―・すな」

ぬか・す【抜かす】

〔他五〕

①入れるべきものを入れおとす。はずす。また、間をとばす。「仲間から―・す」「休みの人は―・して回覧」

②抜き取る。横領する。

③力をなくす。役に立たなくする。「腰を―・す」

ぬか‐ずき【酸漿】‥ヅキ

ホオズキの異称。枕草子67「―などいふものの」

ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】‥ヅキ‥

米搗こめつき虫の古称。〈[季]夏〉。枕草子43「―、またあはれなり」

ぬか‐ず・く【額衝く・叩頭く】‥ヅク

〔自五〕

(額ぬかを突く意)ひたいを地につけて拝礼する。丁寧にお辞儀をする。万葉集4「大寺の餓鬼の後しりえに―・くごとし」。「墓前に―・く」

ぬかた‐の‐おおきみ【額田王】‥オホ‥

斉明朝から持統朝の歌人。鏡王かがみのおおきみの女むすめ。大海人皇子おおあまのおうじ(後の天武天皇)の寵を受けて十市皇女とおちのひめみこを生んだ。万葉集中の11首の歌は雄渾・優艶。生没年未詳。

ぬかつき‐むし【叩頭虫】

⇒ぬかずきむし。〈類聚名義抄〉

ぬか‐つ・く【額衝く】

〔自五〕

⇒ぬかずく

ぬか‐づけ【糠漬】

糠に塩・水などをまぜて野菜類を漬けること。また、そのようにした漬物。ぬかみそづけ。

ぬか‐どこ【糠床】

糠漬ぬかづけを作るために、糠に塩・水などを加えたもの。

ぬがな・う【流なふ】ヌガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言か)時が経つ。ながらう。「のがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へ行けど」

ぬか‐がい【糠買】‥ガヒ

米糠を買い集める商人。浮世草子、好色万金丹「―が三千貫目の身代と成つたも同じ例なり」

ぬか‐がき【額繋】

移鞍うつしぐらを用いる際の、馬の額髪ひたいがみの結び。〈倭名類聚鈔15〉

ぬか‐がみ【額髪】

ひたいがみ。まえがみ。万葉集11「―結へる染木綿しめゆうの」

ぬか‐くぎ【糠釘】

①きわめて小さい釘。

②「糠に釘」の略。

ぬか‐ご【糠子】

〔動〕ヌカカの別称。

ぬか‐ご【零余子】

(→)「むかご」に同じ。方丈記「岩梨をとり、―をもり、芹をつむ」

ぬか・す【吐かす・抜かす】

〔他五〕

(「言う」「しゃべる」の意を卑しめていう語)言いやがる。日葡辞書「ナニヲヌカスカ」。東海道中膝栗毛初「小言を―・しやあがるから」。「ふざけたことを―・すな」

ぬか・す【抜かす】

〔他五〕

①入れるべきものを入れおとす。はずす。また、間をとばす。「仲間から―・す」「休みの人は―・して回覧」

②抜き取る。横領する。

③力をなくす。役に立たなくする。「腰を―・す」

ぬか‐ずき【酸漿】‥ヅキ

ホオズキの異称。枕草子67「―などいふものの」

ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】‥ヅキ‥

米搗こめつき虫の古称。〈[季]夏〉。枕草子43「―、またあはれなり」

ぬか‐ず・く【額衝く・叩頭く】‥ヅク

〔自五〕

(額ぬかを突く意)ひたいを地につけて拝礼する。丁寧にお辞儀をする。万葉集4「大寺の餓鬼の後しりえに―・くごとし」。「墓前に―・く」

ぬかた‐の‐おおきみ【額田王】‥オホ‥

斉明朝から持統朝の歌人。鏡王かがみのおおきみの女むすめ。大海人皇子おおあまのおうじ(後の天武天皇)の寵を受けて十市皇女とおちのひめみこを生んだ。万葉集中の11首の歌は雄渾・優艶。生没年未詳。

ぬかつき‐むし【叩頭虫】

⇒ぬかずきむし。〈類聚名義抄〉

ぬか‐つ・く【額衝く】

〔自五〕

⇒ぬかずく

ぬか‐づけ【糠漬】

糠に塩・水などをまぜて野菜類を漬けること。また、そのようにした漬物。ぬかみそづけ。

ぬか‐どこ【糠床】

糠漬ぬかづけを作るために、糠に塩・水などを加えたもの。

ぬがな・う【流なふ】ヌガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言か)時が経つ。ながらう。「のがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へ行けど」

⇒ぬいはく‐や【縫箔屋】

ぬいはく‐や【縫箔屋】ヌヒ‥

縫箔を業とする家・人。

⇒ぬい‐はく【縫箔】

ぬい‐はずし【縫外し】ヌヒハヅシ

幕の下部の縫い合わせてない所。

ぬい‐はり【縫針】ヌヒ‥

衣服を縫うわざ。裁縫。針仕事。お針。浄瑠璃、堀川波鼓「女子の道を教へ込み読み書き―糸綿の道も」

ぬい‐ばり【縫針】ヌヒ‥

縫い物に用いる針。

ぬい‐べ【縫部】ヌヒ‥

縫部司の下級職員、伴部。縫女部ぬいめべを統率。

⇒ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】

ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】ヌヒ‥

律令制で、大蔵省に属し、衛士などの衣服の縫製をつかさどった役所。808年(大同3)縫殿ぬいどの寮に合併。ぬいべし。

⇒ぬい‐べ【縫部】

ぬい‐ぼとけ【縫仏】ヌヒ‥

縫取り、あるいは織出しにした仏像。刺繍ししゅうで表した仏像。栄華物語鶴林「御仏は極楽浄土を―にせさせ給ふ」

ぬい‐め【縫女】ヌヒ‥

①裁縫をする女工。

②令制で、縫部司ぬいべのつかさに属する裁縫をする女。ぬいべ。

ぬい‐め【縫い目】ヌヒ‥

①縫い合わせた部分。万葉集12「衣の―見ればかなしも」。「―がほどける」

②縫った糸の目。「粗い―」

ぬい‐もの【縫物】ヌヒ‥

①衣服などを縫うこと。裁縫。また、縫うべき物、縫った物。

②(「繍」とも書く)縫取りをほどこすこと。また、そのもの。刺繍ししゅう。ぬい。源氏物語関屋「色々の襖あおのつきづきしき―」

⇒ぬいもの‐し【縫物師】

ぬいもの‐し【縫物師】ヌヒ‥

裁縫や刺繍を仕事とする人。

⇒ぬい‐もの【縫物】

ぬい‐もよう【縫模様】ヌヒ‥ヤウ

縫取りにして表した模様。

ぬい‐もん【縫紋】ヌヒ‥

縫取りにして表した羽織などの紋。→染紋そめもん→書紋かきもん

ぬい‐りょう【縫殿寮】ヌヒレウ

⇒ぬいどののつかさ

ぬいわけ‐じま【縫分け縞】ヌヒ‥

縫取りにして表した縞模様。

ヌー【gnu】

(オグロヌーの現地語ニュンプから)ウシ科の哺乳類。1属で、オジロヌーとオグロヌーの2種がある。オジロヌーは体長2メートルほどで、南アフリカ東部に分布。オグロヌーはそれよりやや大きく、東・南アフリカの草原に分布。毛色は茶褐色ないし黒。尾はウマに似て、それぞれの名のとおり白または黒。雄・雌ともにがっしりした角がある。季節的に大群をつくって移動する。牛かもしか。ウィルドビースト。

オグロヌー

提供:東京動物園協会

⇒ぬいはく‐や【縫箔屋】

ぬいはく‐や【縫箔屋】ヌヒ‥

縫箔を業とする家・人。

⇒ぬい‐はく【縫箔】

ぬい‐はずし【縫外し】ヌヒハヅシ

幕の下部の縫い合わせてない所。

ぬい‐はり【縫針】ヌヒ‥

衣服を縫うわざ。裁縫。針仕事。お針。浄瑠璃、堀川波鼓「女子の道を教へ込み読み書き―糸綿の道も」

ぬい‐ばり【縫針】ヌヒ‥

縫い物に用いる針。

ぬい‐べ【縫部】ヌヒ‥

縫部司の下級職員、伴部。縫女部ぬいめべを統率。

⇒ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】

ぬいべ‐の‐つかさ【縫部司】ヌヒ‥

律令制で、大蔵省に属し、衛士などの衣服の縫製をつかさどった役所。808年(大同3)縫殿ぬいどの寮に合併。ぬいべし。

⇒ぬい‐べ【縫部】

ぬい‐ぼとけ【縫仏】ヌヒ‥

縫取り、あるいは織出しにした仏像。刺繍ししゅうで表した仏像。栄華物語鶴林「御仏は極楽浄土を―にせさせ給ふ」

ぬい‐め【縫女】ヌヒ‥

①裁縫をする女工。

②令制で、縫部司ぬいべのつかさに属する裁縫をする女。ぬいべ。

ぬい‐め【縫い目】ヌヒ‥

①縫い合わせた部分。万葉集12「衣の―見ればかなしも」。「―がほどける」

②縫った糸の目。「粗い―」

ぬい‐もの【縫物】ヌヒ‥

①衣服などを縫うこと。裁縫。また、縫うべき物、縫った物。

②(「繍」とも書く)縫取りをほどこすこと。また、そのもの。刺繍ししゅう。ぬい。源氏物語関屋「色々の襖あおのつきづきしき―」

⇒ぬいもの‐し【縫物師】

ぬいもの‐し【縫物師】ヌヒ‥

裁縫や刺繍を仕事とする人。

⇒ぬい‐もの【縫物】

ぬい‐もよう【縫模様】ヌヒ‥ヤウ

縫取りにして表した模様。

ぬい‐もん【縫紋】ヌヒ‥

縫取りにして表した羽織などの紋。→染紋そめもん→書紋かきもん

ぬい‐りょう【縫殿寮】ヌヒレウ

⇒ぬいどののつかさ

ぬいわけ‐じま【縫分け縞】ヌヒ‥

縫取りにして表した縞模様。

ヌー【gnu】

(オグロヌーの現地語ニュンプから)ウシ科の哺乳類。1属で、オジロヌーとオグロヌーの2種がある。オジロヌーは体長2メートルほどで、南アフリカ東部に分布。オグロヌーはそれよりやや大きく、東・南アフリカの草原に分布。毛色は茶褐色ないし黒。尾はウマに似て、それぞれの名のとおり白または黒。雄・雌ともにがっしりした角がある。季節的に大群をつくって移動する。牛かもしか。ウィルドビースト。

オグロヌー

提供:東京動物園協会

ぬ・う【縫う】ヌフ

〔他五〕

①糸を通した針で布や皮などを刺し綴る。衣服を作る。万葉集7「橘の島にし居れば河遠み曝さず―・ひし吾が下衣」。源氏物語若紫「少納言とどめ聞えむかたなければよべ―・ひし御衣ども引きさげてみづからもよろしき衣着かへて乗りぬ」。「浴衣を―・う」「手術の傷口を―・う」

②縫取りをする。刺繍をする。源氏物語宿木「藤の村濃の打敷に折枝―・ひたり」。平家物語9「練貫に鶴―・うたる直垂ひたたれ」

③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。椿説弓張月前編「鏃やじりあまりて榎の幹へ一ゆりゆりて―・うたりける」

④物と物との間を左右に曲折しながら通る。「人の間を―・って行く」

ヌーヴェル‐ヴァーグ【nouvelles vague フランス】

(「新しい波」の意)1958年秋頃からフランス映画界に登場した映画革新運動。ゴダール・トリュフォーらが活躍。

ヌーヴェル‐キュイジーヌ【nouvelle cuisine フランス】

(「新しい料理」の意)1970年代に現れたフランス料理の新傾向。素材の持ち味を生かし、脂肪分を控えた調理方法が特徴。

ヌーヴォー【nouveau フランス】

(「新しい」の意)

①ヌーヴォー様式の略。→アール‐ヌーヴォー。

②ワインの新酒。→ボージョレー‐ヌーヴォー。

③⇒ヌーボー2。

⇒ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

⇒ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

第二次大戦後の美術の動向の一つ。1960年フランスの批評家レスタニー(Pierre Restany1930〜2003)が主唱。現実との直接的な関連を志向して制作するヨーロッパの作家に注目した。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

(新小説の意)伝統的な小説の持つまとまり、筋や様式の統一などの小説形式まで無視し、その革新をめざす現代フランス小説の一傾向。1950年代以降注目され、物語性・心理描写の否定、作中人物の解体などを特色とする。ロブ=グリエらの命名。アンチロマン。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌース【nous ギリシア】

〔哲〕精神または知性の意で、ギリシア哲学の用語。アナクサゴラスは宇宙に秩序を与える原理をヌースと呼び、プラトンやアリストテレスも観想の主体をこの語で呼んでいる。

ぬうっ‐と

〔副〕

のろい動作で、時には薄気味悪く、目の前に不意に現れるさま。また、大きな物がつかみどころなく立っているさま。ぬっと。「物陰から―現れた」

ヌーディスト【nudist】

裸体で行動し、または生活することを主義とする人。裸体主義者。

ヌード【nude】

①はだかであること。裸。

②絵画・彫刻・写真などの裸体像。裸像。

⇒ヌード‐マウス【nude mouse】

ヌード‐マウス【nude mouse】

作出されたマウスの一系統。全身にほとんど毛がない。胸腺形成不全でT細胞を欠くため細胞・臓器などの移植が成立しやすく、免疫や癌にかかわる実験動物として使用。

⇒ヌード【nude】

ヌートリア【nutria スペイン】

(カワウソの学名ルートラの訛)ネズミ目ヌートリア科の哺乳類。頭胴長50センチメートル、尾長40センチメートルほど。毛色は褐色で、水中生活に適応し後足の指間に水かきがある。南アメリカ東部の草原や湿地の原産だが、毛皮獣として養殖され、世界各地で野生化している。日本では軍用毛皮獣として飼育されたものが、西日本各地で野生化。水辺の作物を荒らすのと、堤防に大きい巣穴を掘り危険なため、駆除される。沼狸。海狸鼠かいりねずみ。

ヌートリア

提供:東京動物園協会

ぬ・う【縫う】ヌフ

〔他五〕

①糸を通した針で布や皮などを刺し綴る。衣服を作る。万葉集7「橘の島にし居れば河遠み曝さず―・ひし吾が下衣」。源氏物語若紫「少納言とどめ聞えむかたなければよべ―・ひし御衣ども引きさげてみづからもよろしき衣着かへて乗りぬ」。「浴衣を―・う」「手術の傷口を―・う」

②縫取りをする。刺繍をする。源氏物語宿木「藤の村濃の打敷に折枝―・ひたり」。平家物語9「練貫に鶴―・うたる直垂ひたたれ」

③針で布や皮などを縫ったように、槍または矢が鎧などを貫く。椿説弓張月前編「鏃やじりあまりて榎の幹へ一ゆりゆりて―・うたりける」

④物と物との間を左右に曲折しながら通る。「人の間を―・って行く」

ヌーヴェル‐ヴァーグ【nouvelles vague フランス】

(「新しい波」の意)1958年秋頃からフランス映画界に登場した映画革新運動。ゴダール・トリュフォーらが活躍。

ヌーヴェル‐キュイジーヌ【nouvelle cuisine フランス】

(「新しい料理」の意)1970年代に現れたフランス料理の新傾向。素材の持ち味を生かし、脂肪分を控えた調理方法が特徴。

ヌーヴォー【nouveau フランス】

(「新しい」の意)

①ヌーヴォー様式の略。→アール‐ヌーヴォー。

②ワインの新酒。→ボージョレー‐ヌーヴォー。

③⇒ヌーボー2。

⇒ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

⇒ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

ヌーヴォー‐レアリスム【nouveau réalisme フランス】

第二次大戦後の美術の動向の一つ。1960年フランスの批評家レスタニー(Pierre Restany1930〜2003)が主唱。現実との直接的な関連を志向して制作するヨーロッパの作家に注目した。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌーヴォー‐ロマン【nouveau roman フランス】

(新小説の意)伝統的な小説の持つまとまり、筋や様式の統一などの小説形式まで無視し、その革新をめざす現代フランス小説の一傾向。1950年代以降注目され、物語性・心理描写の否定、作中人物の解体などを特色とする。ロブ=グリエらの命名。アンチロマン。

⇒ヌーヴォー【nouveau フランス】

ヌース【nous ギリシア】

〔哲〕精神または知性の意で、ギリシア哲学の用語。アナクサゴラスは宇宙に秩序を与える原理をヌースと呼び、プラトンやアリストテレスも観想の主体をこの語で呼んでいる。

ぬうっ‐と

〔副〕

のろい動作で、時には薄気味悪く、目の前に不意に現れるさま。また、大きな物がつかみどころなく立っているさま。ぬっと。「物陰から―現れた」

ヌーディスト【nudist】

裸体で行動し、または生活することを主義とする人。裸体主義者。

ヌード【nude】

①はだかであること。裸。

②絵画・彫刻・写真などの裸体像。裸像。

⇒ヌード‐マウス【nude mouse】

ヌード‐マウス【nude mouse】

作出されたマウスの一系統。全身にほとんど毛がない。胸腺形成不全でT細胞を欠くため細胞・臓器などの移植が成立しやすく、免疫や癌にかかわる実験動物として使用。

⇒ヌード【nude】

ヌートリア【nutria スペイン】

(カワウソの学名ルートラの訛)ネズミ目ヌートリア科の哺乳類。頭胴長50センチメートル、尾長40センチメートルほど。毛色は褐色で、水中生活に適応し後足の指間に水かきがある。南アメリカ東部の草原や湿地の原産だが、毛皮獣として養殖され、世界各地で野生化している。日本では軍用毛皮獣として飼育されたものが、西日本各地で野生化。水辺の作物を荒らすのと、堤防に大きい巣穴を掘り危険なため、駆除される。沼狸。海狸鼠かいりねずみ。

ヌートリア

提供:東京動物園協会

ヌードル【noodle】

西洋料理で、細長い帯状の麺類の総称。

ヌーボー【nouveau フランス】

①⇒ヌーヴォー。

②(「ぬうっと」「ぼうっと」に掛けていう)人の態度などのつかみどころのないさま。「―とした男」

ヌーメア【Nouméa】

オーストラリア大陸の東方、ニュー‐カレドニア島の中心都市。南フランス風の街並が現存。南西太平洋地域の交通の要地。人口6万5千(1989)。

ぬえ【鵼・鵺】

①トラツグミの異称。〈[季]夏〉。古事記上「青山に―は鳴きぬ」

②源頼政が紫宸殿上で射取ったという伝説上の怪獣。頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎に、声はトラツグミに似ていたという。平家物語などに見え、世阿弥作の能(鬼物)にも脚色。

③転じて、正体不明の人物やあいまいな態度にいう。

ぬえ‐くさ【和草・萎草】

しなやかな草。しおれた草。なえた草。女のしなやかなさまの形容に用いる。古事記上「―の女めにしあれば」

ぬえこ‐どり【鵼子鳥】

[一]〔名〕

(コは愛称)トラツグミの異称。ぬえ。一説に、夜鳴く鳥の総称とし、フクロウ・ミミズクなどをも含む。

[二]〔枕〕

⇒ぬえどりの

ぬえ‐てき【鵼的】

あいまいで、正体不明なさま。えたいの知れないさま。鵼式。「―人物」

ぬえ‐どり【鵼鳥】

トラツグミの異称。徒然草「―も喚子鳥よぶこどりのことざまに通ひて聞ゆ」

⇒ぬえどり‐の【鵼鳥の】

ぬえどり‐の【鵼鳥の】

〔枕〕

(その鳴き声が物悲しく、人を恋うるように聞こえるからいう)「片恋」「うらなく」「のどよひ(呻吟)」などにかかる。「ぬえこどり」とも。

⇒ぬえ‐どり【鵼鳥】

ヌエバ‐エスパーニャ【Nueva España スペイン】

(新スペインの意)植民地時代のメキシコの呼称。副王領が設置された。徳川家康はこことの通商をめざしたが実現しなかった。ノビスパン(濃毘数般)。ノバ‐イスパニア。

ぬか【糠】

①穀物、主に玄米を精白する際に生ずる、果皮・種皮・外胚乳などの粉状の混合物。飼料・肥料などに用い、またビタミンB1の原料。〈倭名類聚鈔17〉

②ある語に冠して、「こまかい」「頼りない」「はかない」などの意を表す語。「―喜び」「―雨」

⇒糠に釘

⇒糠を舐りて米に及ぶ

ぬか【額】

①ひたい。万葉集16「吾妹子が―に生おひたる双六すぐろくの牡牛こといのうしの」

②ぬかずくこと。頭を地につけて礼拝すること。枕草子119「暁の―などいみじうあはれなり」

ぬ‐か

(否定の助動詞ズの連体形ヌに係助詞カの付いたもの)願望を表す。…ないかなあ。…してほしい。万葉集3「わが命も常にあら―昔見し象きさの小河を行きて見むため」

ヌガー【nougat フランス】

ナッツや果物の砂糖漬けを入れた、白く柔らかい飴菓子。

ぬか‐あぶら【糠油】

米の糠から採った暗緑色の油。食用・石鹸製造などに用いる。こめのあぶら。

ぬか‐あめ【糠雨】

きわめて細かい雨。霧雨。こぬかあめ。

ぬか‐え【蘇】

紫蘇しその異称。〈倭名類聚鈔17〉

ぬか‐えび【糠蝦】

ヌマエビ科のエビ。小形で、体長約3センチメートル。額角上縁の歯数は6〜20で、頭胸甲上にはない。北部日本の川や池沼に多い。

ぬか‐か【糠蚊】

ヌカカ科のカの総称。微小で、体長約2ミリメートル。山地の水辺や河口周辺にすみ、一部は吸血性。刺されると数時間後から激しい痛痒を感じ、数日続く。幼虫は水生。糠子ぬかご。糠蠅。浮塵子ふじんし。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

ほしぬかか

ヌードル【noodle】

西洋料理で、細長い帯状の麺類の総称。

ヌーボー【nouveau フランス】

①⇒ヌーヴォー。

②(「ぬうっと」「ぼうっと」に掛けていう)人の態度などのつかみどころのないさま。「―とした男」

ヌーメア【Nouméa】

オーストラリア大陸の東方、ニュー‐カレドニア島の中心都市。南フランス風の街並が現存。南西太平洋地域の交通の要地。人口6万5千(1989)。

ぬえ【鵼・鵺】

①トラツグミの異称。〈[季]夏〉。古事記上「青山に―は鳴きぬ」

②源頼政が紫宸殿上で射取ったという伝説上の怪獣。頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎に、声はトラツグミに似ていたという。平家物語などに見え、世阿弥作の能(鬼物)にも脚色。

③転じて、正体不明の人物やあいまいな態度にいう。

ぬえ‐くさ【和草・萎草】

しなやかな草。しおれた草。なえた草。女のしなやかなさまの形容に用いる。古事記上「―の女めにしあれば」

ぬえこ‐どり【鵼子鳥】

[一]〔名〕

(コは愛称)トラツグミの異称。ぬえ。一説に、夜鳴く鳥の総称とし、フクロウ・ミミズクなどをも含む。

[二]〔枕〕

⇒ぬえどりの

ぬえ‐てき【鵼的】

あいまいで、正体不明なさま。えたいの知れないさま。鵼式。「―人物」

ぬえ‐どり【鵼鳥】

トラツグミの異称。徒然草「―も喚子鳥よぶこどりのことざまに通ひて聞ゆ」

⇒ぬえどり‐の【鵼鳥の】

ぬえどり‐の【鵼鳥の】

〔枕〕

(その鳴き声が物悲しく、人を恋うるように聞こえるからいう)「片恋」「うらなく」「のどよひ(呻吟)」などにかかる。「ぬえこどり」とも。

⇒ぬえ‐どり【鵼鳥】

ヌエバ‐エスパーニャ【Nueva España スペイン】

(新スペインの意)植民地時代のメキシコの呼称。副王領が設置された。徳川家康はこことの通商をめざしたが実現しなかった。ノビスパン(濃毘数般)。ノバ‐イスパニア。

ぬか【糠】

①穀物、主に玄米を精白する際に生ずる、果皮・種皮・外胚乳などの粉状の混合物。飼料・肥料などに用い、またビタミンB1の原料。〈倭名類聚鈔17〉

②ある語に冠して、「こまかい」「頼りない」「はかない」などの意を表す語。「―喜び」「―雨」

⇒糠に釘

⇒糠を舐りて米に及ぶ

ぬか【額】

①ひたい。万葉集16「吾妹子が―に生おひたる双六すぐろくの牡牛こといのうしの」

②ぬかずくこと。頭を地につけて礼拝すること。枕草子119「暁の―などいみじうあはれなり」

ぬ‐か

(否定の助動詞ズの連体形ヌに係助詞カの付いたもの)願望を表す。…ないかなあ。…してほしい。万葉集3「わが命も常にあら―昔見し象きさの小河を行きて見むため」

ヌガー【nougat フランス】

ナッツや果物の砂糖漬けを入れた、白く柔らかい飴菓子。

ぬか‐あぶら【糠油】

米の糠から採った暗緑色の油。食用・石鹸製造などに用いる。こめのあぶら。

ぬか‐あめ【糠雨】

きわめて細かい雨。霧雨。こぬかあめ。

ぬか‐え【蘇】

紫蘇しその異称。〈倭名類聚鈔17〉

ぬか‐えび【糠蝦】

ヌマエビ科のエビ。小形で、体長約3センチメートル。額角上縁の歯数は6〜20で、頭胸甲上にはない。北部日本の川や池沼に多い。

ぬか‐か【糠蚊】

ヌカカ科のカの総称。微小で、体長約2ミリメートル。山地の水辺や河口周辺にすみ、一部は吸血性。刺されると数時間後から激しい痛痒を感じ、数日続く。幼虫は水生。糠子ぬかご。糠蠅。浮塵子ふじんし。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

ほしぬかか

ぬか‐がい【糠買】‥ガヒ

米糠を買い集める商人。浮世草子、好色万金丹「―が三千貫目の身代と成つたも同じ例なり」

ぬか‐がき【額繋】

移鞍うつしぐらを用いる際の、馬の額髪ひたいがみの結び。〈倭名類聚鈔15〉

ぬか‐がみ【額髪】

ひたいがみ。まえがみ。万葉集11「―結へる染木綿しめゆうの」

ぬか‐くぎ【糠釘】

①きわめて小さい釘。

②「糠に釘」の略。

ぬか‐ご【糠子】

〔動〕ヌカカの別称。

ぬか‐ご【零余子】

(→)「むかご」に同じ。方丈記「岩梨をとり、―をもり、芹をつむ」

ぬか・す【吐かす・抜かす】

〔他五〕

(「言う」「しゃべる」の意を卑しめていう語)言いやがる。日葡辞書「ナニヲヌカスカ」。東海道中膝栗毛初「小言を―・しやあがるから」。「ふざけたことを―・すな」

ぬか・す【抜かす】

〔他五〕

①入れるべきものを入れおとす。はずす。また、間をとばす。「仲間から―・す」「休みの人は―・して回覧」

②抜き取る。横領する。

③力をなくす。役に立たなくする。「腰を―・す」

ぬか‐ずき【酸漿】‥ヅキ

ホオズキの異称。枕草子67「―などいふものの」

ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】‥ヅキ‥

米搗こめつき虫の古称。〈[季]夏〉。枕草子43「―、またあはれなり」

ぬか‐ず・く【額衝く・叩頭く】‥ヅク

〔自五〕

(額ぬかを突く意)ひたいを地につけて拝礼する。丁寧にお辞儀をする。万葉集4「大寺の餓鬼の後しりえに―・くごとし」。「墓前に―・く」

ぬかた‐の‐おおきみ【額田王】‥オホ‥

斉明朝から持統朝の歌人。鏡王かがみのおおきみの女むすめ。大海人皇子おおあまのおうじ(後の天武天皇)の寵を受けて十市皇女とおちのひめみこを生んだ。万葉集中の11首の歌は雄渾・優艶。生没年未詳。

ぬかつき‐むし【叩頭虫】

⇒ぬかずきむし。〈類聚名義抄〉

ぬか‐つ・く【額衝く】

〔自五〕

⇒ぬかずく

ぬか‐づけ【糠漬】

糠に塩・水などをまぜて野菜類を漬けること。また、そのようにした漬物。ぬかみそづけ。

ぬか‐どこ【糠床】

糠漬ぬかづけを作るために、糠に塩・水などを加えたもの。

ぬがな・う【流なふ】ヌガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言か)時が経つ。ながらう。「のがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へ行けど」

ぬか‐がい【糠買】‥ガヒ

米糠を買い集める商人。浮世草子、好色万金丹「―が三千貫目の身代と成つたも同じ例なり」

ぬか‐がき【額繋】

移鞍うつしぐらを用いる際の、馬の額髪ひたいがみの結び。〈倭名類聚鈔15〉

ぬか‐がみ【額髪】

ひたいがみ。まえがみ。万葉集11「―結へる染木綿しめゆうの」

ぬか‐くぎ【糠釘】

①きわめて小さい釘。

②「糠に釘」の略。

ぬか‐ご【糠子】

〔動〕ヌカカの別称。

ぬか‐ご【零余子】

(→)「むかご」に同じ。方丈記「岩梨をとり、―をもり、芹をつむ」

ぬか・す【吐かす・抜かす】

〔他五〕

(「言う」「しゃべる」の意を卑しめていう語)言いやがる。日葡辞書「ナニヲヌカスカ」。東海道中膝栗毛初「小言を―・しやあがるから」。「ふざけたことを―・すな」

ぬか・す【抜かす】

〔他五〕

①入れるべきものを入れおとす。はずす。また、間をとばす。「仲間から―・す」「休みの人は―・して回覧」

②抜き取る。横領する。

③力をなくす。役に立たなくする。「腰を―・す」

ぬか‐ずき【酸漿】‥ヅキ

ホオズキの異称。枕草子67「―などいふものの」

ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】‥ヅキ‥

米搗こめつき虫の古称。〈[季]夏〉。枕草子43「―、またあはれなり」

ぬか‐ず・く【額衝く・叩頭く】‥ヅク

〔自五〕

(額ぬかを突く意)ひたいを地につけて拝礼する。丁寧にお辞儀をする。万葉集4「大寺の餓鬼の後しりえに―・くごとし」。「墓前に―・く」

ぬかた‐の‐おおきみ【額田王】‥オホ‥

斉明朝から持統朝の歌人。鏡王かがみのおおきみの女むすめ。大海人皇子おおあまのおうじ(後の天武天皇)の寵を受けて十市皇女とおちのひめみこを生んだ。万葉集中の11首の歌は雄渾・優艶。生没年未詳。

ぬかつき‐むし【叩頭虫】

⇒ぬかずきむし。〈類聚名義抄〉

ぬか‐つ・く【額衝く】

〔自五〕

⇒ぬかずく

ぬか‐づけ【糠漬】

糠に塩・水などをまぜて野菜類を漬けること。また、そのようにした漬物。ぬかみそづけ。

ぬか‐どこ【糠床】

糠漬ぬかづけを作るために、糠に塩・水などを加えたもの。

ぬがな・う【流なふ】ヌガナフ

〔自下二〕

(上代東国方言か)時が経つ。ながらう。「のがなう」とも。万葉集14「立たと月つくの―・へ行けど」

○人を射んとせば先ず馬を射よひとをいんとせばまずうまをいよ🔗⭐🔉

○人を射んとせば先ず馬を射よひとをいんとせばまずうまをいよ

[杜甫、前出塞詩「人を射んとせば先ず馬を射よ、敵を擒とりこにせんとせば先ず王を擒にせよ」]敵を屈服させ、または人をわが意に従わせようとするならば、まずその頼みとするものを屈服させることが成功する道である。将を射んと欲すれば先ず馬を射よ。

⇒ひと【人】

○人を怨むより身を怨めひとをうらむよりみをうらめ🔗⭐🔉

○人を怨むより身を怨めひとをうらむよりみをうらめ

[淮南子繆称訓]人を怨む前に自分の至らぬことを反省せよ。

⇒ひと【人】

○人を思うは身を思うひとをおもうはみをおもう🔗⭐🔉

○人を思うは身を思うひとをおもうはみをおもう

他人に情をかければ、やがて自分にかえって来て、人に愛されることになる。情なさけは人の為ならず。

⇒ひと【人】

○人を食うひとをくう🔗⭐🔉

○人を食うひとをくう

人を小馬鹿にしたような言動をとる。島崎藤村、夜明け前「人を喰つた態度で臨んで来る」

⇒ひと【人】

○人を立てるひとをたてる🔗⭐🔉

○人を立てるひとをたてる

①仲介・仲裁などのために第三者を立てる。「人を立てて申し入れる」

②他人の立場を尊重したり、よい立場を譲ったりする。

⇒ひと【人】

○人を使うは苦を使うひとをつかうはくをつかう🔗⭐🔉

○人を使うは苦を使うひとをつかうはくをつかう

人を使役する苦労は並大抵でない。

⇒ひと【人】

○人をつけにするひとをつけにする🔗⭐🔉

○人をつけにするひとをつけにする

(「つけ」は「うつけ」の略か)人を馬鹿にする。浮世風呂前「人をつけへにした、何時なんどきだと思ふ」

⇒ひと【人】

○人を呪わば穴二つひとをのろわばあなふたつ🔗⭐🔉

○人を呪わば穴二つひとをのろわばあなふたつ

他人をのろって殺そうとすれば、自分もその報いで殺されるから、葬るべき墓穴は二つ必要なことになる。

⇒ひと【人】

○人を人とも思わぬひとをひとともおもわぬ🔗⭐🔉

○人を人とも思わぬひとをひとともおもわぬ

えらぶり思い上がって、他人をかえりみない。

⇒ひと【人】

○人を見たら泥棒と思えひとをみたらどろぼうとおもえ🔗⭐🔉

○人を見たら泥棒と思えひとをみたらどろぼうとおもえ

他人を軽々しく信用してはならないということのたとえ。

⇒ひと【人】

○人を以て言を廃せずひとをもってげんをはいせず🔗⭐🔉

○人を以て言を廃せずひとをもってげんをはいせず

[論語衛霊公]つまらない人の言ったことでも、内容がよければ採用すべきである。

⇒ひと【人】

ピトン【piton フランス】

(登山用語)(→)ハーケンに同じ。

ひな【鄙】

①都を離れた土地。いなか。万葉集5「―に五年いつとせ住まひつつ」。「―には稀な美人」

②支配が及んでいない未開の地の住民。崇神紀「四道将軍、戎夷ひなを平むけたる状さまを以て奏す」

ひな【雛】

①孵化ふかして間もない鳥の子。ひよこ。ひなどり。枕草子151「にはとりの―の…ひよひよとかしがましう鳴きて」。「―がかえる」

②女児などの玩具とする小さい人形。紙または土を原料として作り、多くはこれに着物を着せる。古く平安時代からあり、初め立ち雛(紙雛)が生まれ、室町時代には座り雛(人形雛)となり、江戸中期以後は今日の雛人形が作られるようになり、雛祭に飾った。雛人形。ひいな。〈[季]春〉。→人形。

③小さい、愛らしい意を表す語。「―形」「―菊」

ひな‐あそび【雛遊び】

⇒ひいなあそび

ひな‐あらし【雛荒し】

(中国・四国地方で)3月3日の雛祭の供え物を、子供たちがもらい歩くこと。

ひな‐あられ【雛霰】

3月3日の雛祭に供えるあられ。蒸した糯米もちごめを乾して煎り、砂糖をかけて熱しながらほぐして乾かしたもの。〈[季]春〉

ひな‐いち【雛市】

雛人形および雛祭用の調度を売る市。〈[季]春〉

ひない‐どり【比内鶏】

秋田県北東部、比内地方原産とされるニワトリの一種。天然記念物。食用の比内地鶏は他の品種と掛け合わせたもの。

ひな‐うた【鄙歌】

①いなかでうたわれる流行歌。民謡。

②狂歌。

ひな‐え【雛会】‥ヱ

(→)「ひなまつり」に同じ。

ひな‐おくり【雛送り】

(→)「雛流し」に同じ。

ひな‐おさめ【雛納め】‥ヲサメ

雛祭が終わって、雛人形をしまうこと。〈[季]春〉

ひな‐おとこ【雛男】‥ヲトコ

やさ男。美男。浄瑠璃、曾根崎「春を重ねし―」

ひ‐なお・る【日直る】‥ナホル

〔自四〕

雨天だったのが晴天になる。ひよりになる。

ひ‐なか【日中】

①昼の間。ひるなか。ひるま。にっちゅう。「昼―」

②半日。

ひ‐なが【日長・日永】

春の昼間の長く暮れにくいこと。また、その時節。〈[季]春〉。「春の―」↔よなが

ひな‐がし【雛菓子】‥グワ‥

3月3日の雛祭に供える菓子。〈[季]春〉

ひな‐がた【雛形・雛型】

①実物をかたどって小さく作ったもの。模型。「新校舎の―」「―本」

②物の手本。様式。書式。「契約書の―」

⇒ひながた‐ざし【雛形尺】

ひながた‐ざし【雛形尺】

鯨尺の3寸5分が1尺にあたると定めたもの。半紙の半幅を木綿幅と定め、竹に度を刻んで作った。

⇒ひな‐がた【雛形・雛型】

ひな‐ぎきょう【雛桔梗】‥キヤウ

キキョウ科の多年草。キキョウとは別属。西日本から東アジアの北東部に分布。高さ約30センチメートル。へら状無柄の葉を根生。夏から秋にかけて5裂した鮮紫色の小花を開く。

ひな‐ぎく【雛菊】

キク科の多年草。ヨーロッパ原産の観賞用植物。高さ10センチメートル。葉はへら形。花茎を伸ばし、白色の頭状花を1個頂生。園芸種が多く、大輪八重、白・桃・紅色など。延命菊。デージー。〈[季]春〉

ヒナギク

撮影:関戸 勇

ひな‐ぎぬ【雛衣】

雛に着せる衣。ひいなぎぬ。

ひなぐ‐おんせん【日奈久温泉】‥ヲン‥

熊本県中部、八代市南部にある温泉。八代海に臨み、泉質は単純温泉。

ひ‐な‐くもり

〔枕〕

(「な」は「の」の意か)薄日の意から、同音の地名「うすひ(碓氷)」にかかる。

ピナクル【pinacle フランス】

①ゴシック建築で、控壁ひかえかべや屋根などの最上部に設けた小尖塔。飾り尖塔。

②山稜に切り立っている小さな岩峰。ツァッケ。

ひ‐なげ【杼投げ】

織機において、杼を左右に走行させて緯糸よこいとを経糸たていとの間に挿入する操作。投杼なげび。杼打。

び‐なげ【便無げ】

(ビンナゲのンを表記しない形)具合の悪そうなさま。蜻蛉日記上「―なりつれば」

ひな‐げし【雛罌粟】

ケシ科の一年草。西アジア原産。高さ60センチメートル、全株に粗毛を密生。葉は羽状に深裂。5月頃、皺しぼのある薄い4弁の花を開き、花色は紅・桃・白・絞りなど。花壇用。麻酔物質を含まない。美人草。漢名、虞美人草・麗春花。ポピー。〈[季]夏〉

ヒナゲシ

撮影:関戸 勇

ひな‐ぎぬ【雛衣】

雛に着せる衣。ひいなぎぬ。

ひなぐ‐おんせん【日奈久温泉】‥ヲン‥

熊本県中部、八代市南部にある温泉。八代海に臨み、泉質は単純温泉。

ひ‐な‐くもり

〔枕〕

(「な」は「の」の意か)薄日の意から、同音の地名「うすひ(碓氷)」にかかる。

ピナクル【pinacle フランス】

①ゴシック建築で、控壁ひかえかべや屋根などの最上部に設けた小尖塔。飾り尖塔。

②山稜に切り立っている小さな岩峰。ツァッケ。

ひ‐なげ【杼投げ】

織機において、杼を左右に走行させて緯糸よこいとを経糸たていとの間に挿入する操作。投杼なげび。杼打。

び‐なげ【便無げ】

(ビンナゲのンを表記しない形)具合の悪そうなさま。蜻蛉日記上「―なりつれば」

ひな‐げし【雛罌粟】

ケシ科の一年草。西アジア原産。高さ60センチメートル、全株に粗毛を密生。葉は羽状に深裂。5月頃、皺しぼのある薄い4弁の花を開き、花色は紅・桃・白・絞りなど。花壇用。麻酔物質を含まない。美人草。漢名、虞美人草・麗春花。ポピー。〈[季]夏〉

ヒナゲシ

撮影:関戸 勇

ピナコテーク【Pinakothek ドイツ】

絵画館。古代ギリシアの、聖域で奉納画(pinax)を収めた建物を指す語ピナコテーケー(pinakotheke)に由来。「アルテ‐―」

ひな‐ごと【雛事】

ひなあそび。

ひな‐さか・る【鄙離る】

〔自四〕

いなかの方に遠ざかる。辺鄙へんぴである。万葉集13「―・る国治めにと」

ひな‐さき【雛尖】

①烏帽子の正面中央の凹みの中の小さく突起した所。ひながしら。→立烏帽子(図)。

②陰核。〈倭名類聚鈔3〉

ひ‐なし【日済し】

①借金を毎日少しずつ返すこと。

②(→)「ひなしがし」の略。東海道中膝栗毛3「米はなし、―はせがむ」

③(→)「ひなしがね」の略。歌舞伎、お染久松色読販「おや、―の相談するやうだの」

⇒ひなし‐がし【日済し貸】

⇒ひなし‐がね【日済し金】

び‐な・し【便無し】

〔形ク〕

(ビンナシのンを表記しない形)(→)「びんなし」に同じ。落窪物語1「身に―・きはいと見苦しきを」

ひなし‐がし【日済し貸】

ひなしがねを貸すこと。また、その人。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひなし‐がね【日済し金】

日済しの約束で貸す金。日銭ひぜに。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひ‐なた【日向】

(「日の方」の意)日光のあたる方。また、その場所。恵まれた状態。明るく目に立つ側。相模集「さしてこし―の山をたのむには」

⇒ひなた‐あめ【日向雨】

⇒ひなた‐くさ・い【日向臭い】

⇒ひなた‐ぼこ【日向ぼこ】

⇒ひなた‐ぼこう【日向ぼこう】

⇒ひなた‐ぼこり【日向ぼこり】

⇒ひなた‐ぼっこ【日向ぼっこ】

⇒ひなた‐みず【日向水】

⇒日向に氷

ひなた‐あめ【日向雨】

日がさしているのに降る雨。日照り雨。天気雨。

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐くさ・い【日向臭い】

〔形〕[文]ひなたくさ・し(ク)

①日光にさらされたようなにおいがする。

②田舎いなかじみている。仁勢物語「歌さへぞ―・かりける」

⇒ひ‐なた【日向】

ひな‐だち【雛裁ち】

背縫いのない幼児の着物の裁ち方。また、その着物。

ピナコテーク【Pinakothek ドイツ】

絵画館。古代ギリシアの、聖域で奉納画(pinax)を収めた建物を指す語ピナコテーケー(pinakotheke)に由来。「アルテ‐―」

ひな‐ごと【雛事】

ひなあそび。

ひな‐さか・る【鄙離る】

〔自四〕

いなかの方に遠ざかる。辺鄙へんぴである。万葉集13「―・る国治めにと」

ひな‐さき【雛尖】

①烏帽子の正面中央の凹みの中の小さく突起した所。ひながしら。→立烏帽子(図)。

②陰核。〈倭名類聚鈔3〉

ひ‐なし【日済し】

①借金を毎日少しずつ返すこと。

②(→)「ひなしがし」の略。東海道中膝栗毛3「米はなし、―はせがむ」

③(→)「ひなしがね」の略。歌舞伎、お染久松色読販「おや、―の相談するやうだの」

⇒ひなし‐がし【日済し貸】

⇒ひなし‐がね【日済し金】

び‐な・し【便無し】

〔形ク〕

(ビンナシのンを表記しない形)(→)「びんなし」に同じ。落窪物語1「身に―・きはいと見苦しきを」

ひなし‐がし【日済し貸】

ひなしがねを貸すこと。また、その人。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひなし‐がね【日済し金】

日済しの約束で貸す金。日銭ひぜに。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひ‐なた【日向】

(「日の方」の意)日光のあたる方。また、その場所。恵まれた状態。明るく目に立つ側。相模集「さしてこし―の山をたのむには」

⇒ひなた‐あめ【日向雨】

⇒ひなた‐くさ・い【日向臭い】

⇒ひなた‐ぼこ【日向ぼこ】

⇒ひなた‐ぼこう【日向ぼこう】

⇒ひなた‐ぼこり【日向ぼこり】

⇒ひなた‐ぼっこ【日向ぼっこ】

⇒ひなた‐みず【日向水】

⇒日向に氷

ひなた‐あめ【日向雨】

日がさしているのに降る雨。日照り雨。天気雨。

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐くさ・い【日向臭い】

〔形〕[文]ひなたくさ・し(ク)

①日光にさらされたようなにおいがする。

②田舎いなかじみている。仁勢物語「歌さへぞ―・かりける」

⇒ひ‐なた【日向】

ひな‐だち【雛裁ち】

背縫いのない幼児の着物の裁ち方。また、その着物。

ひな‐ぎぬ【雛衣】

雛に着せる衣。ひいなぎぬ。

ひなぐ‐おんせん【日奈久温泉】‥ヲン‥

熊本県中部、八代市南部にある温泉。八代海に臨み、泉質は単純温泉。

ひ‐な‐くもり

〔枕〕

(「な」は「の」の意か)薄日の意から、同音の地名「うすひ(碓氷)」にかかる。

ピナクル【pinacle フランス】

①ゴシック建築で、控壁ひかえかべや屋根などの最上部に設けた小尖塔。飾り尖塔。

②山稜に切り立っている小さな岩峰。ツァッケ。

ひ‐なげ【杼投げ】

織機において、杼を左右に走行させて緯糸よこいとを経糸たていとの間に挿入する操作。投杼なげび。杼打。

び‐なげ【便無げ】

(ビンナゲのンを表記しない形)具合の悪そうなさま。蜻蛉日記上「―なりつれば」

ひな‐げし【雛罌粟】

ケシ科の一年草。西アジア原産。高さ60センチメートル、全株に粗毛を密生。葉は羽状に深裂。5月頃、皺しぼのある薄い4弁の花を開き、花色は紅・桃・白・絞りなど。花壇用。麻酔物質を含まない。美人草。漢名、虞美人草・麗春花。ポピー。〈[季]夏〉

ヒナゲシ

撮影:関戸 勇

ひな‐ぎぬ【雛衣】

雛に着せる衣。ひいなぎぬ。

ひなぐ‐おんせん【日奈久温泉】‥ヲン‥

熊本県中部、八代市南部にある温泉。八代海に臨み、泉質は単純温泉。

ひ‐な‐くもり

〔枕〕

(「な」は「の」の意か)薄日の意から、同音の地名「うすひ(碓氷)」にかかる。

ピナクル【pinacle フランス】

①ゴシック建築で、控壁ひかえかべや屋根などの最上部に設けた小尖塔。飾り尖塔。

②山稜に切り立っている小さな岩峰。ツァッケ。

ひ‐なげ【杼投げ】

織機において、杼を左右に走行させて緯糸よこいとを経糸たていとの間に挿入する操作。投杼なげび。杼打。

び‐なげ【便無げ】

(ビンナゲのンを表記しない形)具合の悪そうなさま。蜻蛉日記上「―なりつれば」

ひな‐げし【雛罌粟】

ケシ科の一年草。西アジア原産。高さ60センチメートル、全株に粗毛を密生。葉は羽状に深裂。5月頃、皺しぼのある薄い4弁の花を開き、花色は紅・桃・白・絞りなど。花壇用。麻酔物質を含まない。美人草。漢名、虞美人草・麗春花。ポピー。〈[季]夏〉

ヒナゲシ

撮影:関戸 勇

ピナコテーク【Pinakothek ドイツ】

絵画館。古代ギリシアの、聖域で奉納画(pinax)を収めた建物を指す語ピナコテーケー(pinakotheke)に由来。「アルテ‐―」

ひな‐ごと【雛事】

ひなあそび。

ひな‐さか・る【鄙離る】

〔自四〕

いなかの方に遠ざかる。辺鄙へんぴである。万葉集13「―・る国治めにと」

ひな‐さき【雛尖】

①烏帽子の正面中央の凹みの中の小さく突起した所。ひながしら。→立烏帽子(図)。

②陰核。〈倭名類聚鈔3〉

ひ‐なし【日済し】

①借金を毎日少しずつ返すこと。

②(→)「ひなしがし」の略。東海道中膝栗毛3「米はなし、―はせがむ」

③(→)「ひなしがね」の略。歌舞伎、お染久松色読販「おや、―の相談するやうだの」

⇒ひなし‐がし【日済し貸】

⇒ひなし‐がね【日済し金】

び‐な・し【便無し】

〔形ク〕

(ビンナシのンを表記しない形)(→)「びんなし」に同じ。落窪物語1「身に―・きはいと見苦しきを」

ひなし‐がし【日済し貸】

ひなしがねを貸すこと。また、その人。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひなし‐がね【日済し金】

日済しの約束で貸す金。日銭ひぜに。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひ‐なた【日向】

(「日の方」の意)日光のあたる方。また、その場所。恵まれた状態。明るく目に立つ側。相模集「さしてこし―の山をたのむには」

⇒ひなた‐あめ【日向雨】

⇒ひなた‐くさ・い【日向臭い】

⇒ひなた‐ぼこ【日向ぼこ】

⇒ひなた‐ぼこう【日向ぼこう】

⇒ひなた‐ぼこり【日向ぼこり】

⇒ひなた‐ぼっこ【日向ぼっこ】

⇒ひなた‐みず【日向水】

⇒日向に氷

ひなた‐あめ【日向雨】

日がさしているのに降る雨。日照り雨。天気雨。

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐くさ・い【日向臭い】

〔形〕[文]ひなたくさ・し(ク)

①日光にさらされたようなにおいがする。

②田舎いなかじみている。仁勢物語「歌さへぞ―・かりける」

⇒ひ‐なた【日向】

ひな‐だち【雛裁ち】

背縫いのない幼児の着物の裁ち方。また、その着物。

ピナコテーク【Pinakothek ドイツ】

絵画館。古代ギリシアの、聖域で奉納画(pinax)を収めた建物を指す語ピナコテーケー(pinakotheke)に由来。「アルテ‐―」

ひな‐ごと【雛事】

ひなあそび。

ひな‐さか・る【鄙離る】

〔自四〕

いなかの方に遠ざかる。辺鄙へんぴである。万葉集13「―・る国治めにと」

ひな‐さき【雛尖】

①烏帽子の正面中央の凹みの中の小さく突起した所。ひながしら。→立烏帽子(図)。

②陰核。〈倭名類聚鈔3〉

ひ‐なし【日済し】

①借金を毎日少しずつ返すこと。

②(→)「ひなしがし」の略。東海道中膝栗毛3「米はなし、―はせがむ」

③(→)「ひなしがね」の略。歌舞伎、お染久松色読販「おや、―の相談するやうだの」

⇒ひなし‐がし【日済し貸】

⇒ひなし‐がね【日済し金】

び‐な・し【便無し】

〔形ク〕

(ビンナシのンを表記しない形)(→)「びんなし」に同じ。落窪物語1「身に―・きはいと見苦しきを」

ひなし‐がし【日済し貸】

ひなしがねを貸すこと。また、その人。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひなし‐がね【日済し金】

日済しの約束で貸す金。日銭ひぜに。

⇒ひ‐なし【日済し】

ひ‐なた【日向】

(「日の方」の意)日光のあたる方。また、その場所。恵まれた状態。明るく目に立つ側。相模集「さしてこし―の山をたのむには」

⇒ひなた‐あめ【日向雨】

⇒ひなた‐くさ・い【日向臭い】

⇒ひなた‐ぼこ【日向ぼこ】

⇒ひなた‐ぼこう【日向ぼこう】

⇒ひなた‐ぼこり【日向ぼこり】

⇒ひなた‐ぼっこ【日向ぼっこ】

⇒ひなた‐みず【日向水】

⇒日向に氷

ひなた‐あめ【日向雨】

日がさしているのに降る雨。日照り雨。天気雨。

⇒ひ‐なた【日向】

ひなた‐くさ・い【日向臭い】

〔形〕[文]ひなたくさ・し(ク)

①日光にさらされたようなにおいがする。

②田舎いなかじみている。仁勢物語「歌さへぞ―・かりける」

⇒ひ‐なた【日向】

ひな‐だち【雛裁ち】

背縫いのない幼児の着物の裁ち方。また、その着物。

大辞林の検索結果 (15)

にん=を見て法(ホウ)を説(ト)け🔗⭐🔉

――を見て法(ホウ)を説(ト)け

「人(ヒト)を見て法を説け」に同じ。

ひと=を射(イ)んとせばまず馬を射よ🔗⭐🔉

――を射(イ)んとせばまず馬を射よ

⇒将(シヨウ)を射んと欲(ホツ)すればまず馬を射よ

ひと=を怨(ウラ)むより身を怨め🔗⭐🔉

――を怨(ウラ)むより身を怨め

〔淮南子(繆称訓)〕

人をうらむ前に,自分の至らない点を反省せよ。

ひと=を思うは身を思う🔗⭐🔉

――を思うは身を思う

他人に情をかければ,やがてはそれが自分にかえってくる。情けは人の為(タメ)ならず。

ひと=を食・う🔗⭐🔉

――を食・う

人を人とも思わない態度をとる。馬鹿にする。「―・った態度」「―・った話」

ひと=を逸(ソ)らさ ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――を逸(ソ)らさ ない

人の心を引きつけてよそへ向かわせない。人の気持ちを損なわない。「―

ない

人の心を引きつけてよそへ向かわせない。人の気持ちを損なわない。「― ない話し方」

ない話し方」

ない

人の心を引きつけてよそへ向かわせない。人の気持ちを損なわない。「―

ない

人の心を引きつけてよそへ向かわせない。人の気持ちを損なわない。「― ない話し方」

ない話し方」

ひと=を立・てる🔗⭐🔉

――を立・てる

(1)使者・代理人として,人をつかわす。

(2)本人の代わりになる人を表に出す。「―・てて折衝する」

(3)その人の面目を保たせる。

ひと=を使うは苦(ク)を使う🔗⭐🔉

――を使うは苦(ク)を使う

人を使うのは苦労が多く大変であるということ。

ひと=をつけに する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――をつけに する

〔「つけ」は「うつけ」の略か〕

人を馬鹿にする。「ええ人をつけえにした,何時だと思ふ/滑稽本・浮世風呂(前)」

する

〔「つけ」は「うつけ」の略か〕

人を馬鹿にする。「ええ人をつけえにした,何時だと思ふ/滑稽本・浮世風呂(前)」

する

〔「つけ」は「うつけ」の略か〕

人を馬鹿にする。「ええ人をつけえにした,何時だと思ふ/滑稽本・浮世風呂(前)」

する

〔「つけ」は「うつけ」の略か〕

人を馬鹿にする。「ええ人をつけえにした,何時だと思ふ/滑稽本・浮世風呂(前)」

ひと=を呪(ノロ)わば穴(アナ)二つ🔗⭐🔉

――を呪(ノロ)わば穴(アナ)二つ

他人を呪い殺そうとして墓穴を掘れば,その報いを受けて死ぬ自分の墓穴も掘らねばならない。人を呪えば身を呪う。

ひと=を人とも思わ ぬ🔗⭐🔉

ぬ🔗⭐🔉

――を人とも思わ ぬ

他人をあなどり無視して,自分の意のままに振る舞うようすだ。

ぬ

他人をあなどり無視して,自分の意のままに振る舞うようすだ。

ぬ

他人をあなどり無視して,自分の意のままに振る舞うようすだ。

ぬ

他人をあなどり無視して,自分の意のままに振る舞うようすだ。

ひと=を見たら泥棒(ドロボウ)と思え🔗⭐🔉

――を見たら泥棒(ドロボウ)と思え

人を軽々しく信用してはならない。

ひと=を見て法(ホウ)を説け🔗⭐🔉

――を見て法(ホウ)を説け

〔釈迦が相手の能力や人柄に応じて法を説いたことから〕

人に応じた働きかけをしなければ,相手の気持ちをつかむことはできない。人(ニン)を見て法を説け。

ひと=を見る目🔗⭐🔉

――を見る目

人柄や能力を見抜く力。「―がない」

ひと=を以(モツ)て言を廃(ハイ)せず🔗⭐🔉

――を以(モツ)て言を廃(ハイ)せず

〔論語(衛霊公)〕

つまらない人間の言葉であっても,内容がすぐれたものであれば聞き捨てにしないで尊重すべきである。

広辞苑+大辞林に「人を」で始まるの検索結果。