複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (98)

なか‐ば【半ば】🔗⭐🔉

なか‐ば【半ば】

①二つに分けた一つ。半分。源氏物語澪標「世の中の事、ただ、―をわけて、太政大臣おおきおとど、この大臣おとどの御ままなり」

②場所や時期のまんなかあたり。中央。蜻蛉日記中「春の―にもなりにけり」。「3月―」

③物事が進んでいる途中。太平記8「一条の手尚相支へて、戦―なりと聞えしかば」。「宴―に」「業―にして止む」

④(副詞的に)半分ほど。「―あきらめる」

⇒なかば‐の‐つき【半ばの月】

なかば‐の‐つき【半ばの月】🔗⭐🔉

なかば‐の‐つき【半ばの月】

①半円形の月。はんげつ。

②月なかばの月。特に、仲秋の月。

③(表面に半月形の孔があることから)琵琶。なかばなる月。

⇒なか‐ば【半ば】

なか‐ら【半ら】🔗⭐🔉

なか‐ら【半ら】

(ラは接尾語)

①およそ半分。なかば。落窪物語1「おそろしかりけむけしきに―は死にけむ」。源氏物語総角「―ばかり入り給へるにひきとどめられて」

②まんなか。中心。大鏡道長「この矢あたれとおほせらるるに、おなじものを―にはあたるものかは」

③なかほど。途中。更級日記「山の―ばかりの木の下のわづかなるに」

⇒なから‐じに【半ら死に】

⇒なから‐はんじゃく【半ら半尺】

⇒なから‐び【半ら乾】

⇒なから‐みち【半ら満ち】

⇒なから‐むすこ【半息子】

なからい【半井】‥ヰ🔗⭐🔉

なからい【半井】‥ヰ

姓氏の一つ。和気氏流の医家。

⇒なからい‐ぼくよう【半井卜養】

なからい‐ぼくよう【半井卜養】‥ヰ‥ヤウ🔗⭐🔉

なからい‐ぼくよう【半井卜養】‥ヰ‥ヤウ

江戸初期の俳人・狂歌師。堺の人。幕府の御番医師。松永貞徳の門。和歌・連歌・狂歌に名高く、「卜養狂歌集」がある。(1607〜1678)

⇒なからい【半井】

なから‐じに【半ら死に】🔗⭐🔉

なから‐じに【半ら死に】

死にきらないこと。半死半生。〈日葡辞書〉

⇒なか‐ら【半ら】

なから‐はんじゃく【半ら半尺】🔗⭐🔉

なから‐はんじゃく【半ら半尺】

(ナカラバシャクとも)中途半端。いいかげん。生なま半尺。狂言、鎌腹「このやうな―な事をして」

⇒なか‐ら【半ら】

なから‐び【半ら乾】🔗⭐🔉

なから‐び【半ら乾】

①なかば潮が干ひること。日葡辞書「ナカラビデゴザル」

②なかばかわくこと。日葡辞書「ナカラビニヒ(干)タ」

⇒なか‐ら【半ら】

なから‐みち【半ら満ち】🔗⭐🔉

なから‐みち【半ら満ち】

なかば潮が満ちること。〈日葡辞書〉

⇒なか‐ら【半ら】

はた‐かく・る【半隠る】🔗⭐🔉

はた‐かく・る【半隠る】

〔自下二〕

少し隠れる。なかば隠れる。枕草子41「―・れたるも、ねたげなる心ばへなり」

はに‐わり【半月】🔗⭐🔉

はに‐わり【半月】

(「半割」の意)陰部の男性とも女性ともなるもの。また、男女両性の性器をもつもの。ふたなり。半陰陽。〈倭名類聚鈔2〉

はん【半】🔗⭐🔉

はん‐いしき【半意識】🔗⭐🔉

はん‐いしき【半意識】

(明治・大正期に用いた語)(→)無意識に同じ。夏目漱石、それから「いつか此問題に出逢ふ事だらうと思つて、―の下で覚悟してゐたのである」

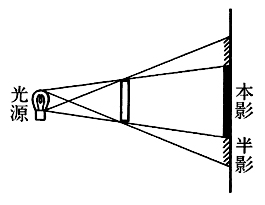

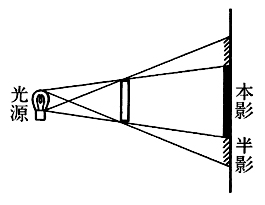

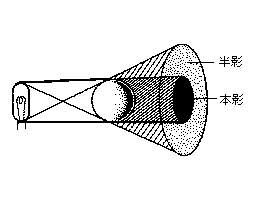

はん‐いんえい【半陰影】🔗⭐🔉

はん‐いんえい【半陰影】

〔理〕(→)半影に同じ。

はん‐いんよう【半陰陽】‥ヤウ🔗⭐🔉

はん‐いんよう【半陰陽】‥ヤウ

動物、特に家畜や人での間性かんせい。単なる外見的な異常の場合もある。半陰半陽。ふたなり。両性具有。

はん‐えい【半影】🔗⭐🔉

はん‐えい【半影】

〔理〕(penumbra)大きさを有する光源から発する光によって、物体が照らされた場合、その後方に生じる影のうち、いくらか光の射している部分。半陰影。半暗部。↔本影

半影

はん‐えいきゅう【半永久】‥キウ🔗⭐🔉

はん‐えいきゅう【半永久】‥キウ

ほとんど永久に近いこと。「―的」

はん‐えり【半襟】🔗⭐🔉

はん‐えり【半襟】

掛け襟の一種。襦袢ジバンの襟の上に掛けて装飾とするもの。現今は特に女性用のものをいう。そぎえり。

はん‐えん【半円】‥ヱン🔗⭐🔉

はん‐えん【半円】‥ヱン

円を直径によって二分した一半。

はん‐おん【半音】🔗⭐🔉

はん‐おん【半音】

〔音〕(semitone)全音の2分の1の音程。短2度に相当する。ハ調長音階ではホ-ヘ間やロ-ハ間の音程。↔全音

はん‐おんかい【半音階】🔗⭐🔉

はん‐おんかい【半音階】

(chromatic scale)各音の間がすべて半音をなす音階。↔全音階

はん‐か【半可】🔗⭐🔉

はん‐か【半可】

①未熟。中途半端。「生なま―」

②半可通の略。

⇒はんか‐くさ・い【半可臭い】

⇒はんか‐つう【半可通】

はん‐か【半価】🔗⭐🔉

はん‐か【半価】

定価の半分。はんね。

はん‐か【半靴】‥クワ🔗⭐🔉

はん‐か【半靴】‥クワ

⇒ほうか

はん‐かい【半開】🔗⭐🔉

はん‐かい【半開】

①なかばひらくこと。半びらき。

②文明が少し開けていること。

はん‐かい【半解】🔗⭐🔉

はん‐かい【半解】

物事の一部分のみを知って全体を理解しないこと。なまものしり。「一知―」

はん‐かい【半壊】‥クワイ🔗⭐🔉

はん‐かい【半壊】‥クワイ

建物などがなかばこわれること。↔全壊

はん‐かく【半角】🔗⭐🔉

はん‐かく【半角】

印刷で、和文の文字1字分の正方形の半分の大きさ。また、その大きさの活字・込物こめもの類。「―文字」

はん‐がく【半学】🔗⭐🔉

はん‐がく【半学】

中途半端な勉学。日葡辞書「サシデ(差出)ハンガク」

はん‐がく【半額】🔗⭐🔉

はん‐がく【半額】

ある金額の半分。「―割引」

はんか‐くさ・い【半可臭い】🔗⭐🔉

はんか‐くさ・い【半可臭い】

〔形〕

(北海道・東北で)ばからしい。あほらしい。

⇒はん‐か【半可】

はん‐かこ【半過去】‥クワ‥🔗⭐🔉

はん‐かこ【半過去】‥クワ‥

(imperfectum ラテン)ラテン語・ロマンス諸語の文法で、事態の未完了または過去における継続・反復・進行などを示す動詞の形。不完了形。未完了形。

はん‐かせん【半歌仙】🔗⭐🔉

はん‐かせん【半歌仙】

①(「三十六歌仙」の語から)俳諧の一体。36句を一巻とする歌仙の上半、18句を一巻として完結するもの。

②能の素謡・仕舞などの会で18番を演奏すること。

○半肩担ぐはんかたかつぐ🔗⭐🔉

○半肩担ぐはんかたかつぐ

①他人の相棒となって荷を担ぐ。

②転じて、他に力を添える。

⇒はん‐かた【半肩】

ハンカチ

ハンカチーフの略。

⇒ハンカチ‐の‐き【ハンカチの木】

ハンカチーフ【handkerchief】

小型・方形の手ふき布。ハンカチ。ハンケチ。手巾。〈[季]夏〉。二葉亭四迷、浮雲「文三ははふり落ちる涙の雨を―で拭ぬぐい止めた」

ハンカチ‐の‐き【ハンカチの木】

ハンカチノキ科の落葉高木。中国大陸原産。高さ20メートルに達する。卵形の葉を長柄で互生し、裏面に淡黄色の密毛がある。春、大きなクリーム色の包葉に包まれて球形の頭状花をつける。この包葉をハンカチーフに見立てた名。稀に観賞用に栽培。ダビディア。

⇒ハンカチ

はんかちょう【犯科帳】‥クワチヤウ

江戸時代、長崎奉行所の判決記録。1666〜1867年(寛文6〜慶応3)の記録。

はんか‐つう【半可通】

通人ぶること。よく知らないのに知っているように振る舞うこと。また、そういう人。

⇒はん‐か【半可】

はん‐ガッパ【半合羽】

上半身をおおう丈の短い合羽。

はん‐がね【半金】

半額。はんきん。浄瑠璃、心中天の網島「何とせん―も手付を打ち」

はんか‐ふざ【半跏趺坐】

結跏けっか趺坐に対して略式の坐禅法。片足を他の足の股ももの上に組んですわること。菩薩坐。半跏坐。

⇒はん‐か【半跏】

はん‐がみ【判紙】

中世から近世の武家が用いた文書料紙で、あらかじめ花押かおうまたは印判の据えてある白紙。

はん‐がみ【板紙】

江戸時代に、木版印刷の書物用、また表紙・包装に用いた粗製の楮紙こうぞがみ。

はん‐がみしも【半上下】

武家の公服。肩衣かたぎぬと、それと同色同文様の半袴はんばかまをつけるもの。江戸時代、御目見おめみえ以下および庶人の通常礼服。↔長上下なががみしも

ばん‐カラ【蛮カラ】

風采・言動の粗野なこと。ハイカラをもじって対応させた語。夏目漱石、彼岸過迄「上はハイカラでも下は蛮殻ばんからなんだから」。「―な校風」

ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

中部ヨーロッパに位置する共和国。ドナウ川中流のハンガリー盆地を中心とし、面積9万3000平方キロメートル。人口1010万7千(2004)。9世紀末マジャール人が定着、11世紀初め王国を建設。1867年オーストリア‐ハンガリー帝国、1918年共和国、20年再び王制、46年共和制。2004年EU加盟。農畜産業と食品・化学工業が発展。首都ブダペスト。→ヨーロッパ(図)。

ブダペスト

撮影:田沼武能

⇒ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

⇒ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

(Hungarian)ハンガリーとその周辺諸国で用いられている言語。ウラル語族のフィン‐ウゴル語派に属する。マジャール語。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

1956年、ソ連の軍事介入をもたらしたハンガリーでの一連の事件。非スターリン化を求める市民と政府側との武力衝突が起こり、ソ連が軍事介入し、親ソ政権を立てた。ハンガリー動乱。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

バンガロー【bungalow】

(もとヒンディー語)

①インドのベンガル地方独特の、軒が深く正面にベランダのある平屋建の小住宅。

②キャンプ場などに設けられた宿泊用の簡易な小屋。

バンガロール【Bangalore】

インド南部、カルナータカ州の州都。高原に位置し気候温和。交通の要衝で、絹織物と精密機械工業で知られる。人口429万2千(2001)。

はん‐かわき【半乾き】

十分かわかないこと。なまがわき。

ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ

当番をかわること。かわりばん。交代。

はん‐かん【反汗】

(一度出た汗を再び身中にかえす意)一度出した命令を取り消しまたは改めること。

はん‐かん【反間】

①敵国に入りこみ敵情をさぐって味方に知らせること。

②敵の間者を利用して敵のはかりごとの裏をかくこと。

③敵同士の仲をさく計略をめぐらすこと。離間。

⇒はんかん‐くにく【反間苦肉】

はん‐かん【反感】

反抗する感情。「―を買う」「―を抱く」

はん‐かん【范寛】‥クワン

北宋前期の画家。名は中正。字は仲立。寛は通称。陝西せんせい華原の人。圧倒的な量感の表現を山水画にもたらした。

はん‐かん【繁閑】

いそがしいこととひまなこと。

はん‐かん【繁簡】

繁雑と簡略。「―よろしきを得る」

はん‐かん【藩翰】

(→)藩屏はんぺい2に同じ。

はん‐がん【半眼】

目をなかば開くこと。また、その目。

はん‐がん【半顔】

顔面の半分。半面。

はん‐がん【判官】‥グワン

①⇒ほうがん。「―びいき」

②裁判官のこと。

はん‐がん【斑岩】

斑状構造を有する火成岩。一般に黄色・白色・灰色で、アルカリ長石・石英などを斑晶とし雲母・角閃石かくせんせきを含む。→石英斑岩。

⇒はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】

ばん‐かん【万巻】‥クワン

多くの書物。「―の書」

ばん‐かん【万感】

さまざまの感じ。いろいろの感情。「―胸に迫る」

⇒万感こもごも到る

ばん‐かん【盤桓】‥クワン

①あちらこちらを歩きまわること。徘徊。

②ぐずぐずするさま。浄瑠璃、関八州繋馬「さがれすされとざはめけば返答もせず―たり」

③広大なさま。

はんかん‐くにく【反間苦肉】

敵軍に入り込んで仲間割れさせるため、わざと捕虜になるなど自分の身を傷つけ苦しめること。「―の策」

⇒はん‐かん【反間】

はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】‥クワウシヤウ

珪長質斑岩の貫入に伴って形成された鉱床。銅・錫・タングステン・モリブデン・金などの鉱床がある。

⇒はん‐がん【斑岩】

⇒ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

⇒ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

(Hungarian)ハンガリーとその周辺諸国で用いられている言語。ウラル語族のフィン‐ウゴル語派に属する。マジャール語。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

1956年、ソ連の軍事介入をもたらしたハンガリーでの一連の事件。非スターリン化を求める市民と政府側との武力衝突が起こり、ソ連が軍事介入し、親ソ政権を立てた。ハンガリー動乱。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

バンガロー【bungalow】

(もとヒンディー語)

①インドのベンガル地方独特の、軒が深く正面にベランダのある平屋建の小住宅。

②キャンプ場などに設けられた宿泊用の簡易な小屋。

バンガロール【Bangalore】

インド南部、カルナータカ州の州都。高原に位置し気候温和。交通の要衝で、絹織物と精密機械工業で知られる。人口429万2千(2001)。

はん‐かわき【半乾き】

十分かわかないこと。なまがわき。

ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ

当番をかわること。かわりばん。交代。

はん‐かん【反汗】

(一度出た汗を再び身中にかえす意)一度出した命令を取り消しまたは改めること。

はん‐かん【反間】

①敵国に入りこみ敵情をさぐって味方に知らせること。

②敵の間者を利用して敵のはかりごとの裏をかくこと。

③敵同士の仲をさく計略をめぐらすこと。離間。

⇒はんかん‐くにく【反間苦肉】

はん‐かん【反感】

反抗する感情。「―を買う」「―を抱く」

はん‐かん【范寛】‥クワン

北宋前期の画家。名は中正。字は仲立。寛は通称。陝西せんせい華原の人。圧倒的な量感の表現を山水画にもたらした。

はん‐かん【繁閑】

いそがしいこととひまなこと。

はん‐かん【繁簡】

繁雑と簡略。「―よろしきを得る」

はん‐かん【藩翰】

(→)藩屏はんぺい2に同じ。

はん‐がん【半眼】

目をなかば開くこと。また、その目。

はん‐がん【半顔】

顔面の半分。半面。

はん‐がん【判官】‥グワン

①⇒ほうがん。「―びいき」

②裁判官のこと。

はん‐がん【斑岩】

斑状構造を有する火成岩。一般に黄色・白色・灰色で、アルカリ長石・石英などを斑晶とし雲母・角閃石かくせんせきを含む。→石英斑岩。

⇒はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】

ばん‐かん【万巻】‥クワン

多くの書物。「―の書」

ばん‐かん【万感】

さまざまの感じ。いろいろの感情。「―胸に迫る」

⇒万感こもごも到る

ばん‐かん【盤桓】‥クワン

①あちらこちらを歩きまわること。徘徊。

②ぐずぐずするさま。浄瑠璃、関八州繋馬「さがれすされとざはめけば返答もせず―たり」

③広大なさま。

はんかん‐くにく【反間苦肉】

敵軍に入り込んで仲間割れさせるため、わざと捕虜になるなど自分の身を傷つけ苦しめること。「―の策」

⇒はん‐かん【反間】

はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】‥クワウシヤウ

珪長質斑岩の貫入に伴って形成された鉱床。銅・錫・タングステン・モリブデン・金などの鉱床がある。

⇒はん‐がん【斑岩】

⇒ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

⇒ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

(Hungarian)ハンガリーとその周辺諸国で用いられている言語。ウラル語族のフィン‐ウゴル語派に属する。マジャール語。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

1956年、ソ連の軍事介入をもたらしたハンガリーでの一連の事件。非スターリン化を求める市民と政府側との武力衝突が起こり、ソ連が軍事介入し、親ソ政権を立てた。ハンガリー動乱。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

バンガロー【bungalow】

(もとヒンディー語)

①インドのベンガル地方独特の、軒が深く正面にベランダのある平屋建の小住宅。

②キャンプ場などに設けられた宿泊用の簡易な小屋。

バンガロール【Bangalore】

インド南部、カルナータカ州の州都。高原に位置し気候温和。交通の要衝で、絹織物と精密機械工業で知られる。人口429万2千(2001)。

はん‐かわき【半乾き】

十分かわかないこと。なまがわき。

ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ

当番をかわること。かわりばん。交代。

はん‐かん【反汗】

(一度出た汗を再び身中にかえす意)一度出した命令を取り消しまたは改めること。

はん‐かん【反間】

①敵国に入りこみ敵情をさぐって味方に知らせること。

②敵の間者を利用して敵のはかりごとの裏をかくこと。

③敵同士の仲をさく計略をめぐらすこと。離間。

⇒はんかん‐くにく【反間苦肉】

はん‐かん【反感】

反抗する感情。「―を買う」「―を抱く」

はん‐かん【范寛】‥クワン

北宋前期の画家。名は中正。字は仲立。寛は通称。陝西せんせい華原の人。圧倒的な量感の表現を山水画にもたらした。

はん‐かん【繁閑】

いそがしいこととひまなこと。

はん‐かん【繁簡】

繁雑と簡略。「―よろしきを得る」

はん‐かん【藩翰】

(→)藩屏はんぺい2に同じ。

はん‐がん【半眼】

目をなかば開くこと。また、その目。

はん‐がん【半顔】

顔面の半分。半面。

はん‐がん【判官】‥グワン

①⇒ほうがん。「―びいき」

②裁判官のこと。

はん‐がん【斑岩】

斑状構造を有する火成岩。一般に黄色・白色・灰色で、アルカリ長石・石英などを斑晶とし雲母・角閃石かくせんせきを含む。→石英斑岩。

⇒はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】

ばん‐かん【万巻】‥クワン

多くの書物。「―の書」

ばん‐かん【万感】

さまざまの感じ。いろいろの感情。「―胸に迫る」

⇒万感こもごも到る

ばん‐かん【盤桓】‥クワン

①あちらこちらを歩きまわること。徘徊。

②ぐずぐずするさま。浄瑠璃、関八州繋馬「さがれすされとざはめけば返答もせず―たり」

③広大なさま。

はんかん‐くにく【反間苦肉】

敵軍に入り込んで仲間割れさせるため、わざと捕虜になるなど自分の身を傷つけ苦しめること。「―の策」

⇒はん‐かん【反間】

はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】‥クワウシヤウ

珪長質斑岩の貫入に伴って形成された鉱床。銅・錫・タングステン・モリブデン・金などの鉱床がある。

⇒はん‐がん【斑岩】

⇒ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

⇒ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

ハンガリー‐ご【ハンガリー語】

(Hungarian)ハンガリーとその周辺諸国で用いられている言語。ウラル語族のフィン‐ウゴル語派に属する。マジャール語。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

ハンガリー‐じけん【ハンガリー事件】

1956年、ソ連の軍事介入をもたらしたハンガリーでの一連の事件。非スターリン化を求める市民と政府側との武力衝突が起こり、ソ連が軍事介入し、親ソ政権を立てた。ハンガリー動乱。

⇒ハンガリー【Hungary・洪牙利・匈牙利】

バンガロー【bungalow】

(もとヒンディー語)

①インドのベンガル地方独特の、軒が深く正面にベランダのある平屋建の小住宅。

②キャンプ場などに設けられた宿泊用の簡易な小屋。

バンガロール【Bangalore】

インド南部、カルナータカ州の州都。高原に位置し気候温和。交通の要衝で、絹織物と精密機械工業で知られる。人口429万2千(2001)。

はん‐かわき【半乾き】

十分かわかないこと。なまがわき。

ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ

当番をかわること。かわりばん。交代。

はん‐かん【反汗】

(一度出た汗を再び身中にかえす意)一度出した命令を取り消しまたは改めること。

はん‐かん【反間】

①敵国に入りこみ敵情をさぐって味方に知らせること。

②敵の間者を利用して敵のはかりごとの裏をかくこと。

③敵同士の仲をさく計略をめぐらすこと。離間。

⇒はんかん‐くにく【反間苦肉】

はん‐かん【反感】

反抗する感情。「―を買う」「―を抱く」

はん‐かん【范寛】‥クワン

北宋前期の画家。名は中正。字は仲立。寛は通称。陝西せんせい華原の人。圧倒的な量感の表現を山水画にもたらした。

はん‐かん【繁閑】

いそがしいこととひまなこと。

はん‐かん【繁簡】

繁雑と簡略。「―よろしきを得る」

はん‐かん【藩翰】

(→)藩屏はんぺい2に同じ。

はん‐がん【半眼】

目をなかば開くこと。また、その目。

はん‐がん【半顔】

顔面の半分。半面。

はん‐がん【判官】‥グワン

①⇒ほうがん。「―びいき」

②裁判官のこと。

はん‐がん【斑岩】

斑状構造を有する火成岩。一般に黄色・白色・灰色で、アルカリ長石・石英などを斑晶とし雲母・角閃石かくせんせきを含む。→石英斑岩。

⇒はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】

ばん‐かん【万巻】‥クワン

多くの書物。「―の書」

ばん‐かん【万感】

さまざまの感じ。いろいろの感情。「―胸に迫る」

⇒万感こもごも到る

ばん‐かん【盤桓】‥クワン

①あちらこちらを歩きまわること。徘徊。

②ぐずぐずするさま。浄瑠璃、関八州繋馬「さがれすされとざはめけば返答もせず―たり」

③広大なさま。

はんかん‐くにく【反間苦肉】

敵軍に入り込んで仲間割れさせるため、わざと捕虜になるなど自分の身を傷つけ苦しめること。「―の策」

⇒はん‐かん【反間】

はんがん‐こうしょう【斑岩鉱床】‥クワウシヤウ

珪長質斑岩の貫入に伴って形成された鉱床。銅・錫・タングステン・モリブデン・金などの鉱床がある。

⇒はん‐がん【斑岩】

はんか‐つう【半可通】🔗⭐🔉

はんか‐つう【半可通】

通人ぶること。よく知らないのに知っているように振る舞うこと。また、そういう人。

⇒はん‐か【半可】

はん‐ガッパ【半合羽】🔗⭐🔉

はん‐ガッパ【半合羽】

上半身をおおう丈の短い合羽。

はん‐がね【半金】🔗⭐🔉

はん‐がね【半金】

半額。はんきん。浄瑠璃、心中天の網島「何とせん―も手付を打ち」

はん‐かわき【半乾き】🔗⭐🔉

はん‐かわき【半乾き】

十分かわかないこと。なまがわき。

はん‐がん【半眼】🔗⭐🔉

はん‐がん【半眼】

目をなかば開くこと。また、その目。

はん‐がん【半顔】🔗⭐🔉

はん‐がん【半顔】

顔面の半分。半面。

はん‐かんせいゆ【半乾性油】🔗⭐🔉

はん‐かんせいゆ【半乾性油】

乾性油と不乾性油との中間に属する油。ヨウ素価100〜130の植物油。胡麻油・菜種油・大豆油・綿実油の類。

はんかん‐はんみん【半官半民】‥クワン‥🔗⭐🔉

はんかん‐はんみん【半官半民】‥クワン‥

政府と民間とが共同出資している事業形態。

はん‐き【半季】🔗⭐🔉

はん‐き【半期】🔗⭐🔉

はん‐き【半期】

①1年の半分。

②1期間の半分。

はん‐き【半旗】🔗⭐🔉

はん‐き【半旗】

弔意を表すために、国旗などを旗竿の頭から竿の長さの3分の1ほど、または、旗の丈たけの半分ほど下げて掲げること。また、その旗。「―を掲げる」

はんき‐い【半季居】‥ヰ🔗⭐🔉

はんき‐い【半季居】‥ヰ

半季奉公をしていること。また、その奉公人。

⇒はん‐き【半季】

はんき‐かん【半規管】‥クワン🔗⭐🔉

はんき‐かん【半規管】‥クワン

「三半規管」参照。

はん‐きゅう【半弓】🔗⭐🔉

はん‐きゅう【半弓】

大弓だいきゅうに対して、短い弓。座して射ることができる。

はん‐きゅう【半休】‥キウ🔗⭐🔉

はん‐きゅう【半休】‥キウ

半日の休み。半日休暇。

はん‐きゅう【半球】‥キウ🔗⭐🔉

はん‐きゅう【半球】‥キウ

①球の半分。球をその中心を通る平面によって二分したものの一方。

②地球を東西または南北その他に折半した一方。「北―」「水すい―」

はん‐きょうらん【半狂乱】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

はん‐きょうらん【半狂乱】‥キヤウ‥

なかば狂乱した状態になること。

はん‐ぎょく【半玉】🔗⭐🔉

はん‐ぎょく【半玉】

まだ一人前でない、玉代ぎょくだいが半分の芸妓。おしゃく。雛妓。

はん‐きん【半金】🔗⭐🔉

はん‐きん【半金】

全金額の半分。はんがね。

はん‐きんぞく【半金属】🔗⭐🔉

はん‐きんぞく【半金属】

周期表上で金属と非金属との境界付近の元素で、金属と非金属の両方の性質をもつもの。ホウ素・ケイ素・ゲルマニウム・ヒ素・アンチモン・ビスマスの類。メタロイド。

はん‐く【半工】🔗⭐🔉

はん‐く【半工】

一人前の半分の工手間くでま。

はん‐く【半句】🔗⭐🔉

はん‐く【半句】

①1句の半分。

②ちょっとしたことば。「一言―」

はん‐くう【半空】🔗⭐🔉

はん‐くう【半空】

なかぞら。中天。中空。

はん‐ぐつ【半靴】🔗⭐🔉

はん‐ぐつ【半靴】

①たけの低い、革製黒漆塗りのくつ。騎馬で供奉ぐぶする時などにはいた。ほうか。太平記24「―はいて二騎づつ左右に打ち並びたり」

②(主に明治期の用法)(→)短靴のこと。森鴎外、青年「下駄や―の乱雑に脱ぎ散らしてある中へ」

はん‐げ【半夏】🔗⭐🔉

はん‐げ【半夏】

①(→)半夏生はんげしょう1の略。

②〔植〕カラスビシャクの漢名。漢方で制吐・健胃・去痰きょたん剤とする。

③〔仏〕夏安居げあんごの中日、45日目のこと。

⇒はんげこうぼく‐とう【半夏厚朴湯】

⇒はんげ‐しゃしん‐とう【半夏瀉心湯】

⇒はんげ‐しょう【半夏生】

はん‐けい【半径】🔗⭐🔉

はん‐けい【半径】

〔数〕(radius)円・球の中心から、その円周・球面上の点に至る線分。また、その長さ。

はんげこうぼく‐とう【半夏厚朴湯】‥タウ🔗⭐🔉

はんげこうぼく‐とう【半夏厚朴湯】‥タウ

半夏・茯苓ぶくりょう・生薑しょうきょう・厚朴・蘇葉から成る漢方方剤。気鬱症・不眠・動悸、咽のつかえ感などに用いる。

⇒はん‐げ【半夏】

はんげ‐しゃしん‐とう【半夏瀉心湯】‥タウ🔗⭐🔉

はんげ‐しゃしん‐とう【半夏瀉心湯】‥タウ

半夏・黄芩おうごん・人参などの7味からなる漢方方剤。胃部の不快感、悪心おしん・嘔吐・下痢などに用いる。

⇒はん‐げ【半夏】

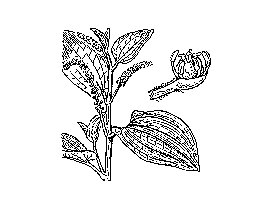

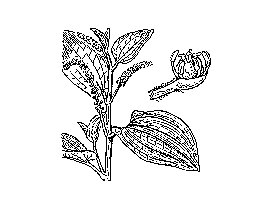

はんげ‐しょう【半夏生】‥シヤウ🔗⭐🔉

はんげ‐しょう【半夏生】‥シヤウ

①[礼記月令]七十二候の一つ。夏至げしから11日目に当たる日。太陽暦では7月1日頃。梅雨が明け田植の終期とされる。

②〔植〕ドクダミ科の多年草。水辺に生ずる。高さ約60センチメートル。夏、茎頂にある葉の下半部が白色に変じ、その葉腋に白色の穂状すいじょう花を綴る。片白草かたしろぐさ。〈[季]夏〉

ハンゲショウ

提供:OPO

⇒はん‐げ【半夏】

⇒はん‐げ【半夏】

⇒はん‐げ【半夏】

⇒はん‐げ【半夏】

はん‐げつ【半月】🔗⭐🔉

はん‐げつ【半月】

①1カ月の半分。はんつき。

②弓張月。弦月げんげつ。〈[季]秋〉

③弦月の形をした半円形。

④琵琶の胴の表側(腹板ふくばん)にある弦月形の響孔。

⑤紋所の名。弦月の形を描いたもの。

⇒はんげつ‐ぎり【半月切り】

⇒はんげつ‐ばん【半月板】

⇒はんげつ‐べん【半月弁】

はんげつ‐ぎり【半月切り】🔗⭐🔉

はんげつ‐ぎり【半月切り】

大根・人参など切り口が丸い野菜を、縦二つに切ってから小口切りにすること。その形が半月に似る。

⇒はん‐げつ【半月】

はんげつ‐ばん【半月板】🔗⭐🔉

はんげつ‐ばん【半月板】

膝の関節部分にある軟骨組織。膝にかかる衝撃を和らげる働きをする。

⇒はん‐げつ【半月】

はんげつ‐べん【半月弁】🔗⭐🔉

はんげつ‐べん【半月弁】

心臓の各心室から動脈への出口にある弁。大動脈弁および肺動脈弁。半月状の3片から成り、血液の逆流を防ぐ。また3片の弁のそれぞれ1片をいうこともある。動脈弁。

⇒はん‐げつ【半月】

はん‐けん【半券】🔗⭐🔉

はん‐けん【半券】

料金や品物を受け取ったしるしとして渡す、入場券や預かり証などの券の半片。

はん‐げん【半舷】🔗⭐🔉

はん‐げん【半舷】

艦船の乗組員を左舷直さげんちょくと右舷直とにわけた、その一方をいう称。

⇒はんげん‐じょうりく【半舷上陸】

はん‐げん【半減】🔗⭐🔉

はん‐げん【半減】

半分に減ること。半分に減らすこと。「興味が―する」

⇒はんげん‐き【半減期】

はんげん‐き【半減期】🔗⭐🔉

はんげん‐き【半減期】

放射性元素の原子数が崩壊により半分に減るまでの時間。ウラン238は45億年、プルトニウム239は2万4000年。

⇒はん‐げん【半減】

はんげん‐じょうりく【半舷上陸】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

はんげん‐じょうりく【半舷上陸】‥ジヤウ‥

艦船が碇泊した時、乗組員の半数ずつを交代で上陸させること。

⇒はん‐げん【半舷】

はん‐げんぶく【半元服】🔗⭐🔉

はん‐げんぶく【半元服】

江戸時代、略式の元服。武士は小鬢こびんを剃らず、町人は額のすみを剃り前髪を分けて結ぶ。女子では、眉毛を剃り落とさず、鉄漿かねも付けず、ただ丸髷を結うなどする。普通は結婚後懐妊までの風習。浄瑠璃、新版歌祭文「―さしやつてから」

はん‐ごうせい‐せんい【半合成繊維】‥ガフ‥ヰ🔗⭐🔉

はん‐ごうせい‐せんい【半合成繊維】‥ガフ‥ヰ

「化学繊維」参照。

○版行で押したようはんこうでおしたよう

「判で押したよう」に同じ。洒落本、五臓眼「山々御うれしとの文言もんごんは板行でおしたるごとく」→判(成句)

⇒はん‐こう【版行・板行】

はん‐コート【半コート】🔗⭐🔉

はん‐コート【半コート】

羽織より長めに仕立てた女性の外出用和服上衣。また、洋服用の短い外套をもいう。

はんこ‐たんな【半こ手綱】🔗⭐🔉

はんこ‐たんな【半こ手綱】

(山形県・秋田県で)女性が農作業時の日除けや虫除けに、目の周辺を除く顔から頭部を覆う、黒や紺色の細長い布。はんこたな。

はん‐ざき【半割・半裂】🔗⭐🔉

はん‐ざき【半割・半裂】

(体を半分に裂いても命を保つ意か)オオサンショウウオの別称。〈[季]夏〉

はん‐ズボン【半ズボン】🔗⭐🔉

はん‐ズボン【半ズボン】

丈たけが膝までしかないズボン。

はん‐ちく【半ちく】🔗⭐🔉

はん‐ちく【半ちく】

中途はんぱ。

はん‐つき【半月】🔗⭐🔉

はん‐つき【半月】

1カ月の半分。はんげつ。

はん‐ど【半戸】🔗⭐🔉

はん‐ど【半戸】

半分の戸の意。関東では窓をいう例が多い。東北では入口を「はんどのまえ」「はんどのくち」という。秋田県では裏口をいう。間半戸。

はん‐ドア【半ドア】🔗⭐🔉

はん‐ドア【半ドア】

自動車のドアが完全に閉まりきっていない状態。

はん‐ドン【半ドン】🔗⭐🔉

はん‐ドン【半ドン】

(半ドンタクの略)午後が休みの日。また、土曜日。泉鏡花、黒百合「学校は休やすみか知しら。否いえ土曜日はんどんなんで」→ドンタク

はん‐なき【半泣き】🔗⭐🔉

はん‐なき【半泣き】

目に涙をためながら泣くまいと我慢している顔付き。

はん‐の‐ひ【半の日】🔗⭐🔉

はん‐の‐ひ【半の日】

奇数の日。はんび。

はん‐ばかま【半袴】🔗⭐🔉

はん‐ばかま【半袴】

足のくるぶしまでの長さで、裾に括緒くくりおのない袴。素襖すおう・肩衣かたぎぬの下に着用。小袴。平袴。↔長袴

はん‐はん【半半】🔗⭐🔉

はん‐はん【半半】

半分ずつ。五分五分。ふたつわり。「―に分ける」

はん‐びたい【半額】‥ビタヒ🔗⭐🔉

はん‐びたい【半額】‥ビタヒ

(→)半透額はんすきびたいに同じ。

はん‐びらき【半開き】🔗⭐🔉

はん‐びらき【半開き】

なかば開くこと。また、花がなかば咲くこと。はんかい。

はん‐べそ【半べそ】🔗⭐🔉

はん‐べそ【半べそ】

なかば泣き出しそうな顔。「―をかく」

はん‐ぺら【半ぺら】🔗⭐🔉

はん‐ぺら【半ぺら】

1枚の紙の半分。

はん‐ま【半間】🔗⭐🔉

はん‐ま【半間】

①そろわないこと。また、そのもの。はんぱ。

②間まがぬけていること。また、そういう人。まぬけ。

はん‐まき【半巻】🔗⭐🔉

はん‐まき【半巻】

①なかば巻くこと。

②書物で、1巻の半分。

はん‐ももひき【半股引】🔗⭐🔉

はん‐ももひき【半股引】

膝の上までしかない短い股引。さるももひき。

ほう‐か【半靴】ハウクワ🔗⭐🔉

ほう‐か【半靴】ハウクワ

靴かの沓くつを簡略化したもの。牛革製で靴先を反らせ黒漆を薄くかけ、鐶かん・水引を省き靴氈かせんを深くかけた、騎馬用のくつ。はんぐつ。

半靴

[漢]半🔗⭐🔉

半 字形

筆順

筆順

〔十部3画/5画/教育/4030・483E〕

[

〔十部3画/5画/教育/4030・483E〕

[ ] 字形

] 字形

〔十部3画/5画〕

〔音〕ハン(呉)(漢)

〔訓〕なかば (名)なか

[意味]

①なかば。二つに等分した片一方。二分の一。二等分する。「半分・半月・半期・半官半民・折半せっぱん・夜半・大半」

②不完全。不十分。「半熟・半可通・一知半解」

③奇数。さいころの目の奇数。(対)丁ちょう。「丁か半か」

[解字]

会意。「牛」+「八」(=分ける)。牛を二つに切り分ける意。

[下ツキ

一半・過半・脚半きゃはん・後半・四半・折半・前半・大半・丁半・夜半・有半

[難読]

半蔀はじとみ・半被はっぴ

〔十部3画/5画〕

〔音〕ハン(呉)(漢)

〔訓〕なかば (名)なか

[意味]

①なかば。二つに等分した片一方。二分の一。二等分する。「半分・半月・半期・半官半民・折半せっぱん・夜半・大半」

②不完全。不十分。「半熟・半可通・一知半解」

③奇数。さいころの目の奇数。(対)丁ちょう。「丁か半か」

[解字]

会意。「牛」+「八」(=分ける)。牛を二つに切り分ける意。

[下ツキ

一半・過半・脚半きゃはん・後半・四半・折半・前半・大半・丁半・夜半・有半

[難読]

半蔀はじとみ・半被はっぴ

筆順

筆順

〔十部3画/5画/教育/4030・483E〕

[

〔十部3画/5画/教育/4030・483E〕

[ ] 字形

] 字形

〔十部3画/5画〕

〔音〕ハン(呉)(漢)

〔訓〕なかば (名)なか

[意味]

①なかば。二つに等分した片一方。二分の一。二等分する。「半分・半月・半期・半官半民・折半せっぱん・夜半・大半」

②不完全。不十分。「半熟・半可通・一知半解」

③奇数。さいころの目の奇数。(対)丁ちょう。「丁か半か」

[解字]

会意。「牛」+「八」(=分ける)。牛を二つに切り分ける意。

[下ツキ

一半・過半・脚半きゃはん・後半・四半・折半・前半・大半・丁半・夜半・有半

[難読]

半蔀はじとみ・半被はっぴ

〔十部3画/5画〕

〔音〕ハン(呉)(漢)

〔訓〕なかば (名)なか

[意味]

①なかば。二つに等分した片一方。二分の一。二等分する。「半分・半月・半期・半官半民・折半せっぱん・夜半・大半」

②不完全。不十分。「半熟・半可通・一知半解」

③奇数。さいころの目の奇数。(対)丁ちょう。「丁か半か」

[解字]

会意。「牛」+「八」(=分ける)。牛を二つに切り分ける意。

[下ツキ

一半・過半・脚半きゃはん・後半・四半・折半・前半・大半・丁半・夜半・有半

[難読]

半蔀はじとみ・半被はっぴ

大辞林の検索結果 (99)

なか-ば【半ば】🔗⭐🔉

なか-ば [3][2] 【半ば】

■一■ (名)

(1)全体を二つに分けた一方。半分。「月の―は旅に出ている」

(2)一定の時間・行程などの半分の所。ほぼ中間のあたり。「道の―で倒れる」「三十代―の男」

(3)物事が行われている最中(サイチユウ)。「宴の―で立つ」「戦―也と聞えしかば/太平記 8」

■二■ (副)

(1)ある状態に半分ほどなっているさま。「―あきれ,―驚いてながめていた」「―朽ちた塀」

(2)かなりな程度。ほとんど。「―あきらめている」「―死ぬる心地して/今昔 5」

なかば-すぎ【半ば過ぎ】🔗⭐🔉

なかば-すぎ [5][0] 【半ば過ぎ】

全体の半分を過ぎたあたり。「来月の―に帰って来る」

なかば-の-つき【半ばの月】🔗⭐🔉

なかば-の-つき 【半ばの月】

(1)半月(ハンゲツ)。「涙ゆゑ―はかくるとも/太平記 3」

(2)陰暦一五日の月。十五夜。特に中秋の名月。「あまりに堪へぬ―,あら面白の折からやな/謡曲・雨月」

(3)〔腹板の穴を半月ということから〕

琵琶(ビワ)の異名。「かきくもる涙も悲し今更に―は袖にやどさじ/新後撰(雑下)」

なか-ら【半ら・中ら】🔗⭐🔉

なか-ら 【半ら・中ら】

(1)およそ半分。なかば。「盤渉調(バンシキチヨウ)の―ばかり吹きさして/源氏(横笛)」「おそろしかりけむけしきに―は死にけむ/落窪 1」

(2)中間のあたり。真ん中あたり。「未(ヒツジ)のときの―ばかりに/宇治拾遺 7」「口六尺の銅の柱を―までこそ切たりけれ/平家 5」

(3)途中。なかほど。「山の―ばかりの木の下のわづかなるに/更級」

なから-じに【半ら死に】🔗⭐🔉

なから-じに 【半ら死に】

死にかかっていること。半死半生。「男は浅疵(アサキズ)―殺してくれい死なしてくれと泣き叫ぶ/浄瑠璃・卯月の潤色(上)」

なから-はんじゃく【半ら半尺】🔗⭐🔉

なから-はんじゃく 【半ら半尺】 (名・形動)

中途はんぱなさま。いいかげん。「重忠は―で役目を粗末にするわな/滑稽本・浮世風呂 2」

なからい【半井】🔗⭐🔉

なからい ナカラ 【半井】

姓氏の一。

【半井】

姓氏の一。

【半井】

姓氏の一。

【半井】

姓氏の一。

なからい-とうすい【半井桃水】🔗⭐🔉

なからい-とうすい ナカラ タウスイ 【半井桃水】

(1860-1926) 小説家。対馬の人。本名,冽(キヨシ)。別号菊阿弥など。東京朝日新聞記者。同紙に多くの通俗小説を掲載して好評を博した。樋口一葉の師・恋人として著名。代表作「唖聾子」「胡沙吹く風」「天狗廻状」

タウスイ 【半井桃水】

(1860-1926) 小説家。対馬の人。本名,冽(キヨシ)。別号菊阿弥など。東京朝日新聞記者。同紙に多くの通俗小説を掲載して好評を博した。樋口一葉の師・恋人として著名。代表作「唖聾子」「胡沙吹く風」「天狗廻状」

タウスイ 【半井桃水】

(1860-1926) 小説家。対馬の人。本名,冽(キヨシ)。別号菊阿弥など。東京朝日新聞記者。同紙に多くの通俗小説を掲載して好評を博した。樋口一葉の師・恋人として著名。代表作「唖聾子」「胡沙吹く風」「天狗廻状」

タウスイ 【半井桃水】

(1860-1926) 小説家。対馬の人。本名,冽(キヨシ)。別号菊阿弥など。東京朝日新聞記者。同紙に多くの通俗小説を掲載して好評を博した。樋口一葉の師・恋人として著名。代表作「唖聾子」「胡沙吹く風」「天狗廻状」

なからい-ぼくよう【半井卜養】🔗⭐🔉

なからい-ぼくよう ナカラ ボクヤウ 【半井卜養】

(1607-1678) 江戸初期の俳人・狂歌師。本姓,和気氏。別号慶友など。堺の生まれ。江戸に下り,幕府の御番医を勤めた。松永貞徳門。連歌・和歌をもよくした。著「卜養狂歌集」など。

ボクヤウ 【半井卜養】

(1607-1678) 江戸初期の俳人・狂歌師。本姓,和気氏。別号慶友など。堺の生まれ。江戸に下り,幕府の御番医を勤めた。松永貞徳門。連歌・和歌をもよくした。著「卜養狂歌集」など。

ボクヤウ 【半井卜養】

(1607-1678) 江戸初期の俳人・狂歌師。本姓,和気氏。別号慶友など。堺の生まれ。江戸に下り,幕府の御番医を勤めた。松永貞徳門。連歌・和歌をもよくした。著「卜養狂歌集」など。

ボクヤウ 【半井卜養】

(1607-1678) 江戸初期の俳人・狂歌師。本姓,和気氏。別号慶友など。堺の生まれ。江戸に下り,幕府の御番医を勤めた。松永貞徳門。連歌・和歌をもよくした。著「卜養狂歌集」など。

はに-わり【半月】🔗⭐🔉

はに-わり 【半月】

半陰陽。ふたなり。[和名抄]

はん【半】🔗⭐🔉

はん-いしき【半意識】🔗⭐🔉

はん-いしき [3] 【半意識】

「無意識」に同じ。「―の下で覚悟してゐた/それから(漱石)」

はん-いんよう【半陰陽】🔗⭐🔉

はん-いんよう ―インヤウ [3] 【半陰陽】

外性器が生殖腺の雌雄と反対の外観を呈すること。また,同一個体に両性の生殖腺を有すること。半陰半陽。ふたなり。

はん-えいきゅう【半永久】🔗⭐🔉

はん-えいきゅう ―エイキウ [3][1] 【半永久】

ほとんど永久に近いこと。また,それほど長く持ちこたえること。

はんえいきゅう-てき【半永久的】🔗⭐🔉

はんえいきゅう-てき ―エイキウ― [0][1] 【半永久的】 (形動)

ほとんど永久であるさま。「―な建造物」

はん-えり【半襟】🔗⭐🔉

はん-えり [0] 【半襟】

かけ襟の一。飾りや汚れを防ぐ目的で,襦袢(ジバン)・長襦袢の襟の上に重ねてかける襟。

はん-えん【半円】🔗⭐🔉

はん-えん ― ン [0] 【半円】

円を二等分したものの一方。「―形」

ン [0] 【半円】

円を二等分したものの一方。「―形」

ン [0] 【半円】

円を二等分したものの一方。「―形」

ン [0] 【半円】

円を二等分したものの一方。「―形」

はんえん-アーチ【半円―】🔗⭐🔉

はんえん-アーチ ― ン― [5] 【半円―】

アーチ部分が半円形のもの。

ン― [5] 【半円―】

アーチ部分が半円形のもの。

ン― [5] 【半円―】

アーチ部分が半円形のもの。

ン― [5] 【半円―】

アーチ部分が半円形のもの。

はん-おん【半音】🔗⭐🔉

はん-おん [0] 【半音】

全音階における広狭二種の音程のうち狭い方の音程。全音の半分に相当。短二度。

はんおん-かい【半音階】🔗⭐🔉

はんおん-かい [3] 【半音階】

隣り合う各音の音程がすべて半音になっている音階。通常は,全音階の派生形として臨時に用いられる。クロマチック。

⇔全音階

はん-か【半可】🔗⭐🔉

はん-か [0] 【半可】 (名・形動)[文]ナリ

(1)「半可通」の略。「ある―なる通がり客が/当世書生気質(逍遥)」

(2)未熟であること。中途はんぱ。生(ナマ)はんか。「―の英語でぺら

と/坊っちゃん(漱石)」

と/坊っちゃん(漱石)」

と/坊っちゃん(漱石)」

と/坊っちゃん(漱石)」

はんか-つう【半可通】🔗⭐🔉

はんか-つう [3][0] 【半可通】

よく知らないのに知ったふりをすること。通人ぶること。また,その人。

はん-か【半価】🔗⭐🔉

はん-か [1] 【半価】

定価の半分。半値。

はん-かい【半開】🔗⭐🔉

はん-かい [0] 【半開】 (名)スル

(1)なかば開くこと。「レンズを―にする」

(2)文明がやや開けていること。「是等諸邦の民は―にして/浮城物語(竜渓)」

はん-かい【半解】🔗⭐🔉

はん-かい [0] 【半解】

物事の一部分のみを知るだけで,全体を理解しないこと。なまかじり。「一知(イツチ)―」

はん-かい【半壊】🔗⭐🔉

はん-かい ―クワイ [0] 【半壊】 (名)スル

半分ほどこわれること。「家屋が―する」

はん-かく【半角】🔗⭐🔉

はん-かく [0] 【半角】

正方形の和文活字一字の半分の大きさ。「―アキ」

はん-がく【半額】🔗⭐🔉

はん-がく [0] 【半額】

ある金額の半分。

はんか-くさ・い【半可臭い】🔗⭐🔉

はんか-くさ・い [5] 【半可臭い】 (形)

ばからしい。「―・い奴ぢや,なあ,そんなことでめそ

泣くのあ/放浪(泡鳴)」

泣くのあ/放浪(泡鳴)」

泣くのあ/放浪(泡鳴)」

泣くのあ/放浪(泡鳴)」

はん-かこ【半過去】🔗⭐🔉

はん-かこ ―クワコ [3] 【半過去】

〔(フランス) imparfait〕

印欧系諸語のうち,特にロマンス諸語(イタリック語派)において一般的に用いられている未完了相過去時制に対する呼称。不完了過去。未完了過去。

はん-かせん【半歌仙】🔗⭐🔉

はん-かせん [3] 【半歌仙】

俳諧で,初折の一八句を一巻とするもの。三六句の歌仙の半分に当たることからの称。

はん-ガッパ【半―】🔗⭐🔉

はん-ガッパ [3] 【半―】

上半身をおおう,丈の短い袖付き合羽(カツパ)。

はん-かわき【半乾き】🔗⭐🔉

はん-かわき [0] 【半乾き】

まだ十分に乾いていないこと。なまかわき。「―の洗濯物」

はん-かん【半官】🔗⭐🔉

はん-かん ―クワン [0] 【半官】

なかば,政府が関与していること。なかば,公的であること。

はんかん-はんみん【半官半民】🔗⭐🔉

はんかん-はんみん ―クワン― [0] 【半官半民】

政府と民間とが共同出資する事業形態。

はん-がん【半眼】🔗⭐🔉

はん-がん [0] 【半眼】

目を半分ほど開くこと。また,その目。「目を―に開く」「―で見る」

はん-かんせいゆ【半乾性油】🔗⭐🔉

はん-かんせいゆ [5] 【半乾性油】

空気中で,酸化などによって固化(乾燥)する度合が中程度の植物油脂。胡麻油・綿実油・菜種油などがこれに属する。

はんかんそう-ちたい【半乾燥地帯】🔗⭐🔉

はんかんそう-ちたい ハンカンサウ― [7][8] 【半乾燥地帯】

乾燥地域の中で,乾燥の程度が弱く,湿潤地域への移行帯。

はん-き【半季】🔗⭐🔉

はん-き [1] 【半季】

(1)一年の半分。半年。

(2)江戸時代,三月と九月を基準にした,六か月の奉公期限。

はんき-い【半季居】🔗⭐🔉

はんき-い ― 【半季居】

半年契約の奉公。また,奉公人。

【半季居】

半年契約の奉公。また,奉公人。

【半季居】

半年契約の奉公。また,奉公人。

【半季居】

半年契約の奉公。また,奉公人。

はんき-ぼうこう【半季奉公】🔗⭐🔉

はんき-ぼうこう [4] 【半季奉公】

江戸時代,半年契約で奉公すること。また,その奉公人。半季勤め。

→出替わり

はん-き【半期】🔗⭐🔉

はん-き [1] 【半期】

(1)一期間の半分。「上―」

(2)一年の半分の期間。

はん-き【半旗】🔗⭐🔉

はん-き [1] 【半旗】

弔意(チヨウイ)を表すために,旗竿(ハタザオ)の先より少し下に掲げた旗。「―を掲げる」

はん-きかん【半規管】🔗⭐🔉

はん-きかん ―キクワン [4][3] 【半規管】

脊椎動物の内耳にあり,前庭とともに平衡感覚をつかさどる部分。円口類以外は三個の半円形の管から成るので,三半規管といい,それぞれの内腔を満たすリンパ液の動きにより,回転および加速運動を感知する。

はん-きせい【半寄生】🔗⭐🔉

はん-きせい [3] 【半寄生】

クロロフィルをもちながら生存に必要な物質の一部を寄主に頼っているもの。ヤドリギなど。

⇔全寄生

はん-きゅう【半弓】🔗⭐🔉

はん-きゅう [0][3] 【半弓】

大弓(ダイキユウ)のほぼ半分の長さの弓。すわったまま射ることができる。

→大弓

はん-きゅう【半休】🔗⭐🔉

はん-きゅう ―キウ [0] 【半休】

半日だけ休むこと。半日休暇。

はん-きゅう【半球】🔗⭐🔉

はん-きゅう ―キウ [0] 【半球】

(1)球を二等分したものの一方。

(2)地球面を南北または東西などに二等分したものの一方。「南―」「東―」

はん-ぎょ【半漁】🔗⭐🔉

はん-ぎょ [1] 【半漁】

漁業を営みながら,他の職業にもついて生計を立てること。「半農―」

はん-きょうらん【半狂乱】🔗⭐🔉

はん-きょうらん ―キヤウラン [3] 【半狂乱】

気が狂ったようにとり乱すこと。

はん-ぎょく【半玉】🔗⭐🔉

はん-ぎょく [0] 【半玉】

まだ一人前として扱われず,玉代(ギヨクダイ)も半人分である芸者。おしゃく。

はん-きん【半金】🔗⭐🔉

はん-きん [0] 【半金】

全金額の半分。はんがね。

はん-く【半句】🔗⭐🔉

はん-く [1] 【半句】

ごくわずかな言葉。「一言―」

はん-ぐつ【半靴・半沓】🔗⭐🔉

はん-ぐつ [0] 【半靴・半沓】

(1)浅い洋風の靴。短靴。

(2)「ほうか(半靴)」に同じ。「―著(ハイ)て二騎づつ左右に打ち並びたり/太平記 24」

はん-ぐま【半隈】🔗⭐🔉

はん-ぐま [0] 【半隈】

歌舞伎で,顔の上下どちらかの半分だけに施す隈取り。

はん-げ【半夏】🔗⭐🔉

はん-げ [1] 【半夏】

(1)〔仏〕 九〇日にわたる夏安居(ゲアンゴ)の中間,四五日目の称。

(2)カラスビシャクの別名。塊根は生薬として鎮嘔・鎮吐薬に用いる。

(3)「半夏生(ハンゲシヨウ)」の略。

はんげ-しょう【半夏生】🔗⭐🔉

はんげ-しょう ―シヤウ [3] 【半夏生】

(1)〔半夏(2)の生える頃の意〕

雑節の一。太陽の黄経が一〇〇度となる時。夏至から一一日目。太陽暦では七月二日頃。[季]夏。

(2)ドクダミ科の多年草。水辺に生え,臭気がある。茎は高さ約80センチメートル。葉は長卵形。夏,茎頂に花穂をつけ,白色の小花を密生する。花穂のすぐ下の葉は下半部が白色となり目立つ。片白草。[季]夏。

半夏生(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

はん-けい【半径】🔗⭐🔉

はん-けい [1] 【半径】

円または球で,その中心と周上の一点とを結ぶ線分。また,その長さ。

はん-げつ【半月】🔗⭐🔉

はん-げつ [1] 【半月】

(1)半円形の月。弦月。弓張り月。

(2)半円の形。

(3) [4]

一か月の半分。はんつき。

はん-コート【半―】🔗⭐🔉

はん-コート [3] 【半―】

丈の短いコート。和装では羽織よりやや長め,洋装では腰が隠れる程度の丈のコート。

はん-ざき【半割・半裂】🔗⭐🔉

はん-ざき [0] 【半割・半裂】

〔体を半分にさかれても生きているからという〕

オオサンショウウオの異名。

はん-ズボン【半―】🔗⭐🔉

はん-ズボン [3] 【半―】

ひざより短い丈のズボン。

はん-せまぼいん【半狭母音】🔗⭐🔉

はん-せまぼいん [5] 【半狭母音】

狭母音よりは少し顎角が開いた母音。日本語のエ,オはこれに近い。中閉じ母音。

はん-ダース【半―】🔗⭐🔉

はん-ダース [3] 【半―】

一ダースの半分。

はん-ちく【半ちく】🔗⭐🔉

はん-ちく [1] 【半ちく】 (名・形動)

中途はんぱな・こと(さま)。はんぱ。「何をやらせても―な奴だ」

はん-ドア【半―】🔗⭐🔉

はん-ドア [3][0] 【半―】

自動車のドアが完全に閉まっていない状態。

はん-ドン【半―】🔗⭐🔉

はん-ドン [0] 【半―】

〔ドンタク(=日曜日)の半分の意〕

土曜日。また,半日休みの日。

はん-なき【半泣き】🔗⭐🔉

はん-なき [0] 【半泣き】

泣きそうになっていること。「―になる」

はん-はば【半幅・半巾】🔗⭐🔉

はん-はば [0] 【半幅・半巾】

並幅の半分の幅。和服地では約18センチメートル。

はん-びたい【半額】🔗⭐🔉

はん-びたい ―ビタヒ [3] 【半額】

「半透き額」に同じ。

はん-びらき【半開き】🔗⭐🔉

はん-びらき [0] 【半開き】

半ば開くこと。半ば開いていること。「口を―にする」「―の窓」

はん-ひらきぼいん【半開き母音】🔗⭐🔉

はん-ひらきぼいん [6] 【半開き母音】

⇒半広母音(ハンヒロボイン)

はん-べそ【半べそ】🔗⭐🔉

はん-べそ [0] 【半べそ】

(子供が)今にも泣き出しそうになること。「―をかく」

はん-ぺら【半ぺら】🔗⭐🔉

はん-ぺら [0] 【半ぺら】

一枚の紙の半分。

はん-ま【半間】🔗⭐🔉

はん-ま [0][3] 【半間】 (名・形動)[文]ナリ

(1)そろっていないこと。はんぱなこと。また,そのさま。「無理矢理に体裁を繕ろつて―に調子を合せ様とすると/趣味の遺伝(漱石)」

(2)間(マ)がぬけていること。また,そのような人やさま。とんま。「真実(ホントウ)に―な野郎で/塩原多助一代記(円朝)」

はん-まわし【半回し】🔗⭐🔉

はん-まわし ―マハシ [3] 【半回し】

回り舞台を九〇度回すこと。

ほう-か【半靴】🔗⭐🔉

ほう-か ハウクワ [1] 【半靴】

〔「はんか」の転〕

靴帯(カタイ)を省略した靴(カ)の沓(クツ)。略儀の際の騎乗用とされた。はんぐつ。

半靴

[図]

[図]

[図]

[図]

なかば【半ば】(和英)🔗⭐🔉

はん【半】(和英)🔗⭐🔉

はんえいきゅうてき【半永久的】(和英)🔗⭐🔉

はんえいきゅうてき【半永久的】

semipermanent.

はんえんけい【半円形】(和英)🔗⭐🔉

はんえんけい【半円形】

a semicircle.→英和

〜の semicircular.

はんおん【半音】(和英)🔗⭐🔉

はんかい【半壊する】(和英)🔗⭐🔉

はんかい【半壊する】

be partially destroyed.

はんがく【半額】(和英)🔗⭐🔉

はんがく【半額】

half the price[fare].→英和

〜で at half price[fare].〜にする make a fifty percent discount.

はんかつう【半可通】(和英)🔗⭐🔉

はんかつう【半可通】

half knowledge;[人]a man of half knowledge;a smatterer.〜の half-learned.

はんかん【半官半民の】(和英)🔗⭐🔉

はんかん【半官半民の】

semi-governmental.

はんき【半旗】(和英)🔗⭐🔉

はんき【半旗】

a flag at half-mast[-staff].〜を掲げる hang a flag (at) half-mast[-staff].

はんき【半期】(和英)🔗⭐🔉

はんき【半期】

a half term[year].〜の semiannual.‖上(下)半期 the first (second) half of the year.四半期 a quarter (term).

はんきゅう【半休(日)】(和英)🔗⭐🔉

はんきゅう【半休(日)】

a half-holiday.

はんきゅう【半球】(和英)🔗⭐🔉

はんきゅう【半球】

a hemisphere.→英和

東(西)半球 the Eastern (Western) Hemisphere.

はんきょうらん【半狂乱で】(和英)🔗⭐🔉

はんきょうらん【半狂乱で】

half mad.

はんけい【半径】(和英)🔗⭐🔉

はんけい【半径】

a radius.→英和

…の〜内に within a radius of….

はんズボン【半ズボン】(和英)🔗⭐🔉

はんズボン【半ズボン】

shorts;knee pants[trousers];knickerbockers (ゴルファーなどの).

はんドア【半ドアで】(和英)🔗⭐🔉

はんドア【半ドアで】

with the door not fully closed.

はんドン【半ドン】(和英)🔗⭐🔉

はんドン【半ドン】

a half-holiday.

はんはん【半々に】(和英)🔗⭐🔉

はんはん【半々に】

half-and-half;<主に米>fifty-fifty.⇒半分.

はんびらき【半開きの】(和英)🔗⭐🔉

はんびらき【半開きの】

half-open;half-closed.

広辞苑+大辞林に「半」で始まるの検索結果。もっと読み込む

[図]

[図]