複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (2)

ふか・い【深い】🔗⭐🔉

ふか・い【深い】

〔形〕[文]ふか・し(ク)

①表面から底までの距離が長い。浅くない。万葉集1「底―・き阿胡根の浦の玉そひりはぬ」。「雪が―・い」「傷が―・い」

②外から内までの距離が遠い。奥まっている。源氏物語澪標「世の中定まらぬ折は―・き山に跡を絶えたる人だにも」

③密生している。繁くある。「草が―・い」「露が―・い」

④色・匂い・味などが濃い。万葉集20「色―・くせなが衣は染めましを」。源氏物語末摘花「陸奥国紙の厚肥えたるに、匂ひばかりは―・うしめ給へり」。「―・い緑」「―・い味わいのある作品」

⑤時がたっている。たけなわである。ふけている。万葉集19「磯の上のつままを見れば根を延へて年―・からし神さびにけり」。源氏物語葵「―・き秋の哀れまさりゆく風の音」。「秋も―・い」

⑥軽率でない。重々しい。源氏物語野分「まことにしみて―・き所はなき人になむ物せられける」

⑦あさはかでない。かりそめでない。源氏物語若紫「今年ばかりの誓ひ―・う侍りて」

⑧交わりが浅くない。親交がある。源氏物語玉鬘「この御師はまだ―・からねばにや、西の間に遠かりけるを」

⑨物事の奥底まできわめている。古事記下「此の人―・く薬方知れり」。源氏物語帚木「あだごとにもまめごとにも…―・きいたりなからむは」

⑩程度が甚だしい。源氏物語空蝉「いと―・う憎み給ふべかめれば」。「欲が―・い」

⑪男女がなみ以上の関係になっている。浄瑠璃、傾城酒呑童子「花紫が―・い客、長堀の粋様」。「―・い仲」

⇒深い川は静かに流れる

○深い川は静かに流れるふかいかわはしずかにながれる🔗⭐🔉

○深い川は静かに流れるふかいかわはしずかにながれる

思慮深い人は無意味に騒ぎたてることなく、悠然と行動するというたとえ。

⇒ふか・い【深い】

ふかい‐かん【不快感】‥クワイ‥

快適でないと感じること。不快な気持ち。「―をつのらせる」

⇒ふ‐かい【不快】

ふかい‐こう【不開港】‥カウ

外国との通商を許されていない港。↔開港

ふかい‐しすう【不快指数】‥クワイ‥

気温と湿度を組み合わせて、人体の感ずる快・不快の程度を表した指数。70以上では一部の人が、75以上では半数が、80以上では全部の人が不快を感じるとされる。

⇒ふ‐かい【不快】

ふがい‐な・い【腑甲斐無い】‥ガヒ‥

〔形〕[文]ふがひな・し(ク)

いくじがない。気概・気力に欠けている。甲陽軍鑑9「我等存分の―・き故」。「―・い奴」

ふ‐かいにゅう【不介入】‥ニフ

ある事に対して立ち入った関係に立たないこと。「戦争―」

ふか‐いり【深入り】

合戦で、敵陣に深く入り込むこと。また、必要以上に深く関係すること。平家物語7「有国―して戦ふ程に」。「事件に―する」

ふか‐え【深江】

水の深い入江。陸地に深く入り込んだ江。為忠百首「さみだれにいとど―のあやめ草」

ふかお【深尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒ふかお‐すまこ【深尾須磨子】

ふか‐おい【深追い】‥オヒ

どこまでも追うこと。ふかく追及すること。多く、度を過ごしてする時にいう。

ふかお‐すまこ【深尾須磨子】‥ヲ‥

詩人。兵庫県生れ。京都菊花高女卒。与謝野晶子に師事。ヒューマニズムに基づく現代社会批判の詩をつづる。詩集「真紅の溜息」「牝鶏の視野」など。(1888〜1974)

深尾須磨子

撮影:田沼武能

⇒ふかお【深尾】

ふか‐かい【不可解】

(複雑または神秘的すぎて)理解ができないさま。わけがわからないこと。怪しいこと。「―な言動」

ふか‐かち【付加価値】

生産段階で新たに付け加えた価値。産出額から原材料費などの中間投入物の額を控除したもので、賃金・利潤・利子・地代・家賃などに分配する。

⇒ふかかち‐ぜい【付加価値税】

ふかかち‐ぜい【付加価値税】

製造・卸・小売の各取引段階ごとに生ずる付加価値に課する税。→売上税

⇒ふか‐かち【付加価値】

ふか‐がら・す【深がらす】

〔他下二〕

深く思わせる。奥ゆかしく思わせる。狂言、今参「汝が心入れを以て―・せい」

ふかがわ【深川】‥ガハ

①東京都江東区の一地区。もと東京市35区の一つ。

②北海道中央部の市。石狩川中流域の米どころ。人口2万6千。

⇒ふかがわ‐めし【深川飯】

ふかがわ‐めし【深川飯】‥ガハ‥

アサリのむき身とネギを味噌で煮込んだものを、汁とともにかけたどんぶり飯。また、アサリのむき身を炊き込んだ飯。東京下町の家庭料理。あさり御飯。

⇒ふかがわ【深川】

ふか‐ぎゃく【不可逆】

一度変化したものが、再び元の状態に逆戻りできないこと。

⇒ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

⇒ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】

ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

充電によって再生できない一次電池。

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】‥クワ

〔理〕可逆ではない変化。↔可逆変化

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふか‐きゅうふ【付加給付】‥キフ‥

①健康保険で、法定の給付以外に、保険組合が独自に支給する給付。

②(→)フリンジ‐ベネフィットに同じ。

ふかく【不角】

⇒たちばふかく(立羽不角)

ふ‐かく【不覚】

①精神のまともでないこと。正体もないこと。大鏡道兼「さばかりの重き病をうけとり給ひてければ、…ことのほかに―になり給ひにけりと見えながら」。「前後―」

②思慮・分別のしっかりしていないこと。落窪物語2「―なりける御懸想人かな」

③思わず知らずすること。平家物語7「―の涙のこぼれ候ふぞや」。「―にも弱音を吐く」

④不注意や油断によって失敗すること。平家物語9「高名せうどて―し給ふな」。「―の一敗」

⑤覚悟のできていないこと。臆病なこと。平治物語「度々の合戦に、一度も―の名をとらず」

⇒ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

⇒ふかく‐にん【不覚人】

⇒ふかく‐もの【不覚者】

⇒不覚を取る

ふ‐かく【負郭】‥クワク

[史記陳丞相世家](城郭を背にする意)城下に近い土地。新花つみ「柳原といふ―の地に…住みけり」

ふ‐かく【俯角】

(→)伏角ふっかく1に同じ。

ふ‐がく【不学】

学問のないこと。無学。「―者」

ふ‐がく【府学】

①平安時代、大宰府に置かれた学校。

②中国で、明・清時代の地方行政組織である、府に設けられた官学。

ふ‐がく【富岳・富嶽】

富士山のこと。北村透谷、楚囚之詩「嗚呼少わかかりし時、曾つて―に攀上よじのぼり」。「―三十六景」

ぶ‐かく【舞閣】

舞人の舞を演ずる建物。まいどの。

ぶ‐がく【武学】

兵法の学問。兵学。

ぶ‐がく【舞楽】

雅楽の外来楽舞の演出法で器楽合奏を伴奏として舞を奏でるもの。また、その曲。器楽合奏のみ行う管弦の対語。→唐楽→高麗楽こまがく。

⇒ぶがく‐めん【舞楽面】

ふ‐かくご【不覚悟】

(ブカクゴとも)覚悟のたしかでないこと。油断して失敗すること。卑怯未練なこと。西鶴織留5「当座さばきにけふを暮して、かかる―の親」

ふかくさ【深草】

京都市伏見区北部の地名。鶉うずらや月の名所。土器・団扇などの産地。御陵が多い。(歌枕)

⇒ふかくさ‐まつり【深草祭】

ふかくさ‐の‐しょうしょう【深草少将】‥セウシヤウ

小野小町のもとに九十九夜通ったという伝説上の悲恋の人物。僧正遍昭あるいは大納言義平の子義宣かといわれるが不詳。→榻しじの端書はしがき→通小町かよいこまち

ふかくさ‐の‐みかど【深草帝】

仁明にんみょう天皇の異称。

ふかくさ‐まつり【深草祭】

京都市深草にある藤森ふじのもり神社で5月5日(明治初期から第二次大戦直後までは6月5日)に行われる例祭の別称。藤森祭。

⇒ふかくさ【深草】

ふがくさんじゅうろっけい【富嶽三十六景】‥ジフロク‥

葛飾北斎画の浮世絵版画の揃物。富士山を主題とし、全46図。1831年(天保2)刊行開始。「凱風快晴」(通称「赤富士」)「神奈川沖浪裏」は特に著名。

ふ‐かくじつ【不確実】

たしかでないこと。

ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

①覚悟のできていない人。思慮の浅い人。凡夫。一言芳談「われらがごとくの―は、一定いちじょう執着しつとおぼえ候なり」

②卑怯な人。臆病な人。義経記8「―どもかな。返せや返せや」

⇒ふ‐かく【不覚】

ふ‐かくだい【不拡大】‥クワク‥

(事件などを)大きくしないこと。「―方針」

ふか‐ぐつ【深沓・深履・深靴】

①深く造った革製黒漆塗りの長ぐつで、縁ふちに染革をめぐらしたもの。公家が大雨・深雪の時などに用いる。↔浅沓。

②藁製の長ぐつ。雪路に用いる。〈[季]冬〉

深沓

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ふかお【深尾】

ふか‐かい【不可解】

(複雑または神秘的すぎて)理解ができないさま。わけがわからないこと。怪しいこと。「―な言動」

ふか‐かち【付加価値】

生産段階で新たに付け加えた価値。産出額から原材料費などの中間投入物の額を控除したもので、賃金・利潤・利子・地代・家賃などに分配する。

⇒ふかかち‐ぜい【付加価値税】

ふかかち‐ぜい【付加価値税】

製造・卸・小売の各取引段階ごとに生ずる付加価値に課する税。→売上税

⇒ふか‐かち【付加価値】

ふか‐がら・す【深がらす】

〔他下二〕

深く思わせる。奥ゆかしく思わせる。狂言、今参「汝が心入れを以て―・せい」

ふかがわ【深川】‥ガハ

①東京都江東区の一地区。もと東京市35区の一つ。

②北海道中央部の市。石狩川中流域の米どころ。人口2万6千。

⇒ふかがわ‐めし【深川飯】

ふかがわ‐めし【深川飯】‥ガハ‥

アサリのむき身とネギを味噌で煮込んだものを、汁とともにかけたどんぶり飯。また、アサリのむき身を炊き込んだ飯。東京下町の家庭料理。あさり御飯。

⇒ふかがわ【深川】

ふか‐ぎゃく【不可逆】

一度変化したものが、再び元の状態に逆戻りできないこと。

⇒ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

⇒ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】

ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

充電によって再生できない一次電池。

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】‥クワ

〔理〕可逆ではない変化。↔可逆変化

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふか‐きゅうふ【付加給付】‥キフ‥

①健康保険で、法定の給付以外に、保険組合が独自に支給する給付。

②(→)フリンジ‐ベネフィットに同じ。

ふかく【不角】

⇒たちばふかく(立羽不角)

ふ‐かく【不覚】

①精神のまともでないこと。正体もないこと。大鏡道兼「さばかりの重き病をうけとり給ひてければ、…ことのほかに―になり給ひにけりと見えながら」。「前後―」

②思慮・分別のしっかりしていないこと。落窪物語2「―なりける御懸想人かな」

③思わず知らずすること。平家物語7「―の涙のこぼれ候ふぞや」。「―にも弱音を吐く」

④不注意や油断によって失敗すること。平家物語9「高名せうどて―し給ふな」。「―の一敗」

⑤覚悟のできていないこと。臆病なこと。平治物語「度々の合戦に、一度も―の名をとらず」

⇒ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

⇒ふかく‐にん【不覚人】

⇒ふかく‐もの【不覚者】

⇒不覚を取る

ふ‐かく【負郭】‥クワク

[史記陳丞相世家](城郭を背にする意)城下に近い土地。新花つみ「柳原といふ―の地に…住みけり」

ふ‐かく【俯角】

(→)伏角ふっかく1に同じ。

ふ‐がく【不学】

学問のないこと。無学。「―者」

ふ‐がく【府学】

①平安時代、大宰府に置かれた学校。

②中国で、明・清時代の地方行政組織である、府に設けられた官学。

ふ‐がく【富岳・富嶽】

富士山のこと。北村透谷、楚囚之詩「嗚呼少わかかりし時、曾つて―に攀上よじのぼり」。「―三十六景」

ぶ‐かく【舞閣】

舞人の舞を演ずる建物。まいどの。

ぶ‐がく【武学】

兵法の学問。兵学。

ぶ‐がく【舞楽】

雅楽の外来楽舞の演出法で器楽合奏を伴奏として舞を奏でるもの。また、その曲。器楽合奏のみ行う管弦の対語。→唐楽→高麗楽こまがく。

⇒ぶがく‐めん【舞楽面】

ふ‐かくご【不覚悟】

(ブカクゴとも)覚悟のたしかでないこと。油断して失敗すること。卑怯未練なこと。西鶴織留5「当座さばきにけふを暮して、かかる―の親」

ふかくさ【深草】

京都市伏見区北部の地名。鶉うずらや月の名所。土器・団扇などの産地。御陵が多い。(歌枕)

⇒ふかくさ‐まつり【深草祭】

ふかくさ‐の‐しょうしょう【深草少将】‥セウシヤウ

小野小町のもとに九十九夜通ったという伝説上の悲恋の人物。僧正遍昭あるいは大納言義平の子義宣かといわれるが不詳。→榻しじの端書はしがき→通小町かよいこまち

ふかくさ‐の‐みかど【深草帝】

仁明にんみょう天皇の異称。

ふかくさ‐まつり【深草祭】

京都市深草にある藤森ふじのもり神社で5月5日(明治初期から第二次大戦直後までは6月5日)に行われる例祭の別称。藤森祭。

⇒ふかくさ【深草】

ふがくさんじゅうろっけい【富嶽三十六景】‥ジフロク‥

葛飾北斎画の浮世絵版画の揃物。富士山を主題とし、全46図。1831年(天保2)刊行開始。「凱風快晴」(通称「赤富士」)「神奈川沖浪裏」は特に著名。

ふ‐かくじつ【不確実】

たしかでないこと。

ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

①覚悟のできていない人。思慮の浅い人。凡夫。一言芳談「われらがごとくの―は、一定いちじょう執着しつとおぼえ候なり」

②卑怯な人。臆病な人。義経記8「―どもかな。返せや返せや」

⇒ふ‐かく【不覚】

ふ‐かくだい【不拡大】‥クワク‥

(事件などを)大きくしないこと。「―方針」

ふか‐ぐつ【深沓・深履・深靴】

①深く造った革製黒漆塗りの長ぐつで、縁ふちに染革をめぐらしたもの。公家が大雨・深雪の時などに用いる。↔浅沓。

②藁製の長ぐつ。雪路に用いる。〈[季]冬〉

深沓

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ふ‐かくてい【不確定】

確定しないこと。たしかに定まらないこと。「―要素」

⇒ふかくてい‐きげん【不確定期限】

⇒ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

ふかくてい‐きげん【不確定期限】

〔法〕必ず到来するものの、その時期が確定していない期限。人の死亡でも、単に死亡の時といえば不確定期限であるが、1年内に死亡するといえば、条件である。→条件3。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

量子力学の確率的性格は本源的・原理的なものであるという主張。1927年ハイゼンベルクが提唱し、位置座標と運動量のように一つの系の二つの物理量の測定に当たって、両方ともに正確な値を得ることは原理的に不可能な場合があることを具体的に示した。不確定性関係。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかく‐にん【不覚人】

(→)「ふかくじん」に同じ。今昔物語集24「汝は人にも非ず、―にこそ有りけれ」

⇒ふ‐かく【不覚】

ぶがく‐めん【舞楽面】

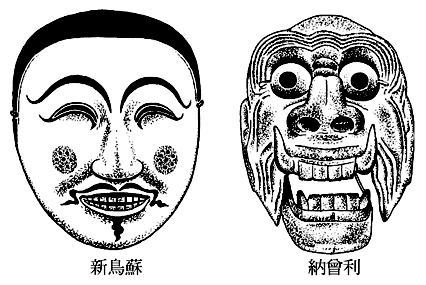

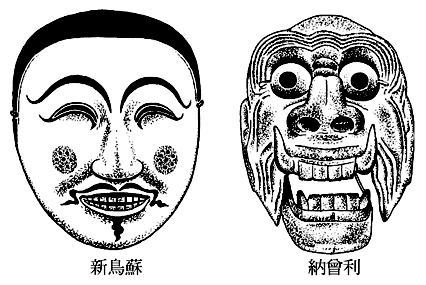

舞楽に使用する仮面。表情は象徴的で、伎楽ぎがく面より小さく薄手。陵王・納曾利なそり・還城楽げんじょうらく・新鳥蘇しんとりそ・案摩あまなど十数曲で用いる。→蔵面ぞうめん

舞楽面

ふ‐かくてい【不確定】

確定しないこと。たしかに定まらないこと。「―要素」

⇒ふかくてい‐きげん【不確定期限】

⇒ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

ふかくてい‐きげん【不確定期限】

〔法〕必ず到来するものの、その時期が確定していない期限。人の死亡でも、単に死亡の時といえば不確定期限であるが、1年内に死亡するといえば、条件である。→条件3。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

量子力学の確率的性格は本源的・原理的なものであるという主張。1927年ハイゼンベルクが提唱し、位置座標と運動量のように一つの系の二つの物理量の測定に当たって、両方ともに正確な値を得ることは原理的に不可能な場合があることを具体的に示した。不確定性関係。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかく‐にん【不覚人】

(→)「ふかくじん」に同じ。今昔物語集24「汝は人にも非ず、―にこそ有りけれ」

⇒ふ‐かく【不覚】

ぶがく‐めん【舞楽面】

舞楽に使用する仮面。表情は象徴的で、伎楽ぎがく面より小さく薄手。陵王・納曾利なそり・還城楽げんじょうらく・新鳥蘇しんとりそ・案摩あまなど十数曲で用いる。→蔵面ぞうめん

舞楽面

⇒ぶ‐がく【舞楽】

ふかく‐もの【不覚者】

(→)「ふかくじん」に同じ。

⇒ふ‐かく【不覚】

⇒ぶ‐がく【舞楽】

ふかく‐もの【不覚者】

(→)「ふかくじん」に同じ。

⇒ふ‐かく【不覚】

⇒ふかお【深尾】

ふか‐かい【不可解】

(複雑または神秘的すぎて)理解ができないさま。わけがわからないこと。怪しいこと。「―な言動」

ふか‐かち【付加価値】

生産段階で新たに付け加えた価値。産出額から原材料費などの中間投入物の額を控除したもので、賃金・利潤・利子・地代・家賃などに分配する。

⇒ふかかち‐ぜい【付加価値税】

ふかかち‐ぜい【付加価値税】

製造・卸・小売の各取引段階ごとに生ずる付加価値に課する税。→売上税

⇒ふか‐かち【付加価値】

ふか‐がら・す【深がらす】

〔他下二〕

深く思わせる。奥ゆかしく思わせる。狂言、今参「汝が心入れを以て―・せい」

ふかがわ【深川】‥ガハ

①東京都江東区の一地区。もと東京市35区の一つ。

②北海道中央部の市。石狩川中流域の米どころ。人口2万6千。

⇒ふかがわ‐めし【深川飯】

ふかがわ‐めし【深川飯】‥ガハ‥

アサリのむき身とネギを味噌で煮込んだものを、汁とともにかけたどんぶり飯。また、アサリのむき身を炊き込んだ飯。東京下町の家庭料理。あさり御飯。

⇒ふかがわ【深川】

ふか‐ぎゃく【不可逆】

一度変化したものが、再び元の状態に逆戻りできないこと。

⇒ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

⇒ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】

ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

充電によって再生できない一次電池。

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】‥クワ

〔理〕可逆ではない変化。↔可逆変化

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふか‐きゅうふ【付加給付】‥キフ‥

①健康保険で、法定の給付以外に、保険組合が独自に支給する給付。

②(→)フリンジ‐ベネフィットに同じ。

ふかく【不角】

⇒たちばふかく(立羽不角)

ふ‐かく【不覚】

①精神のまともでないこと。正体もないこと。大鏡道兼「さばかりの重き病をうけとり給ひてければ、…ことのほかに―になり給ひにけりと見えながら」。「前後―」

②思慮・分別のしっかりしていないこと。落窪物語2「―なりける御懸想人かな」

③思わず知らずすること。平家物語7「―の涙のこぼれ候ふぞや」。「―にも弱音を吐く」

④不注意や油断によって失敗すること。平家物語9「高名せうどて―し給ふな」。「―の一敗」

⑤覚悟のできていないこと。臆病なこと。平治物語「度々の合戦に、一度も―の名をとらず」

⇒ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

⇒ふかく‐にん【不覚人】

⇒ふかく‐もの【不覚者】

⇒不覚を取る

ふ‐かく【負郭】‥クワク

[史記陳丞相世家](城郭を背にする意)城下に近い土地。新花つみ「柳原といふ―の地に…住みけり」

ふ‐かく【俯角】

(→)伏角ふっかく1に同じ。

ふ‐がく【不学】

学問のないこと。無学。「―者」

ふ‐がく【府学】

①平安時代、大宰府に置かれた学校。

②中国で、明・清時代の地方行政組織である、府に設けられた官学。

ふ‐がく【富岳・富嶽】

富士山のこと。北村透谷、楚囚之詩「嗚呼少わかかりし時、曾つて―に攀上よじのぼり」。「―三十六景」

ぶ‐かく【舞閣】

舞人の舞を演ずる建物。まいどの。

ぶ‐がく【武学】

兵法の学問。兵学。

ぶ‐がく【舞楽】

雅楽の外来楽舞の演出法で器楽合奏を伴奏として舞を奏でるもの。また、その曲。器楽合奏のみ行う管弦の対語。→唐楽→高麗楽こまがく。

⇒ぶがく‐めん【舞楽面】

ふ‐かくご【不覚悟】

(ブカクゴとも)覚悟のたしかでないこと。油断して失敗すること。卑怯未練なこと。西鶴織留5「当座さばきにけふを暮して、かかる―の親」

ふかくさ【深草】

京都市伏見区北部の地名。鶉うずらや月の名所。土器・団扇などの産地。御陵が多い。(歌枕)

⇒ふかくさ‐まつり【深草祭】

ふかくさ‐の‐しょうしょう【深草少将】‥セウシヤウ

小野小町のもとに九十九夜通ったという伝説上の悲恋の人物。僧正遍昭あるいは大納言義平の子義宣かといわれるが不詳。→榻しじの端書はしがき→通小町かよいこまち

ふかくさ‐の‐みかど【深草帝】

仁明にんみょう天皇の異称。

ふかくさ‐まつり【深草祭】

京都市深草にある藤森ふじのもり神社で5月5日(明治初期から第二次大戦直後までは6月5日)に行われる例祭の別称。藤森祭。

⇒ふかくさ【深草】

ふがくさんじゅうろっけい【富嶽三十六景】‥ジフロク‥

葛飾北斎画の浮世絵版画の揃物。富士山を主題とし、全46図。1831年(天保2)刊行開始。「凱風快晴」(通称「赤富士」)「神奈川沖浪裏」は特に著名。

ふ‐かくじつ【不確実】

たしかでないこと。

ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

①覚悟のできていない人。思慮の浅い人。凡夫。一言芳談「われらがごとくの―は、一定いちじょう執着しつとおぼえ候なり」

②卑怯な人。臆病な人。義経記8「―どもかな。返せや返せや」

⇒ふ‐かく【不覚】

ふ‐かくだい【不拡大】‥クワク‥

(事件などを)大きくしないこと。「―方針」

ふか‐ぐつ【深沓・深履・深靴】

①深く造った革製黒漆塗りの長ぐつで、縁ふちに染革をめぐらしたもの。公家が大雨・深雪の時などに用いる。↔浅沓。

②藁製の長ぐつ。雪路に用いる。〈[季]冬〉

深沓

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ふかお【深尾】

ふか‐かい【不可解】

(複雑または神秘的すぎて)理解ができないさま。わけがわからないこと。怪しいこと。「―な言動」

ふか‐かち【付加価値】

生産段階で新たに付け加えた価値。産出額から原材料費などの中間投入物の額を控除したもので、賃金・利潤・利子・地代・家賃などに分配する。

⇒ふかかち‐ぜい【付加価値税】

ふかかち‐ぜい【付加価値税】

製造・卸・小売の各取引段階ごとに生ずる付加価値に課する税。→売上税

⇒ふか‐かち【付加価値】

ふか‐がら・す【深がらす】

〔他下二〕

深く思わせる。奥ゆかしく思わせる。狂言、今参「汝が心入れを以て―・せい」

ふかがわ【深川】‥ガハ

①東京都江東区の一地区。もと東京市35区の一つ。

②北海道中央部の市。石狩川中流域の米どころ。人口2万6千。

⇒ふかがわ‐めし【深川飯】

ふかがわ‐めし【深川飯】‥ガハ‥

アサリのむき身とネギを味噌で煮込んだものを、汁とともにかけたどんぶり飯。また、アサリのむき身を炊き込んだ飯。東京下町の家庭料理。あさり御飯。

⇒ふかがわ【深川】

ふか‐ぎゃく【不可逆】

一度変化したものが、再び元の状態に逆戻りできないこと。

⇒ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

⇒ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】

ふかぎゃく‐でんち【不可逆電池】

充電によって再生できない一次電池。

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふかぎゃく‐へんか【不可逆変化】‥クワ

〔理〕可逆ではない変化。↔可逆変化

⇒ふか‐ぎゃく【不可逆】

ふか‐きゅうふ【付加給付】‥キフ‥

①健康保険で、法定の給付以外に、保険組合が独自に支給する給付。

②(→)フリンジ‐ベネフィットに同じ。

ふかく【不角】

⇒たちばふかく(立羽不角)

ふ‐かく【不覚】

①精神のまともでないこと。正体もないこと。大鏡道兼「さばかりの重き病をうけとり給ひてければ、…ことのほかに―になり給ひにけりと見えながら」。「前後―」

②思慮・分別のしっかりしていないこと。落窪物語2「―なりける御懸想人かな」

③思わず知らずすること。平家物語7「―の涙のこぼれ候ふぞや」。「―にも弱音を吐く」

④不注意や油断によって失敗すること。平家物語9「高名せうどて―し給ふな」。「―の一敗」

⑤覚悟のできていないこと。臆病なこと。平治物語「度々の合戦に、一度も―の名をとらず」

⇒ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

⇒ふかく‐にん【不覚人】

⇒ふかく‐もの【不覚者】

⇒不覚を取る

ふ‐かく【負郭】‥クワク

[史記陳丞相世家](城郭を背にする意)城下に近い土地。新花つみ「柳原といふ―の地に…住みけり」

ふ‐かく【俯角】

(→)伏角ふっかく1に同じ。

ふ‐がく【不学】

学問のないこと。無学。「―者」

ふ‐がく【府学】

①平安時代、大宰府に置かれた学校。

②中国で、明・清時代の地方行政組織である、府に設けられた官学。

ふ‐がく【富岳・富嶽】

富士山のこと。北村透谷、楚囚之詩「嗚呼少わかかりし時、曾つて―に攀上よじのぼり」。「―三十六景」

ぶ‐かく【舞閣】

舞人の舞を演ずる建物。まいどの。

ぶ‐がく【武学】

兵法の学問。兵学。

ぶ‐がく【舞楽】

雅楽の外来楽舞の演出法で器楽合奏を伴奏として舞を奏でるもの。また、その曲。器楽合奏のみ行う管弦の対語。→唐楽→高麗楽こまがく。

⇒ぶがく‐めん【舞楽面】

ふ‐かくご【不覚悟】

(ブカクゴとも)覚悟のたしかでないこと。油断して失敗すること。卑怯未練なこと。西鶴織留5「当座さばきにけふを暮して、かかる―の親」

ふかくさ【深草】

京都市伏見区北部の地名。鶉うずらや月の名所。土器・団扇などの産地。御陵が多い。(歌枕)

⇒ふかくさ‐まつり【深草祭】

ふかくさ‐の‐しょうしょう【深草少将】‥セウシヤウ

小野小町のもとに九十九夜通ったという伝説上の悲恋の人物。僧正遍昭あるいは大納言義平の子義宣かといわれるが不詳。→榻しじの端書はしがき→通小町かよいこまち

ふかくさ‐の‐みかど【深草帝】

仁明にんみょう天皇の異称。

ふかくさ‐まつり【深草祭】

京都市深草にある藤森ふじのもり神社で5月5日(明治初期から第二次大戦直後までは6月5日)に行われる例祭の別称。藤森祭。

⇒ふかくさ【深草】

ふがくさんじゅうろっけい【富嶽三十六景】‥ジフロク‥

葛飾北斎画の浮世絵版画の揃物。富士山を主題とし、全46図。1831年(天保2)刊行開始。「凱風快晴」(通称「赤富士」)「神奈川沖浪裏」は特に著名。

ふ‐かくじつ【不確実】

たしかでないこと。

ふかく‐じん【不覚人・不覚仁】

①覚悟のできていない人。思慮の浅い人。凡夫。一言芳談「われらがごとくの―は、一定いちじょう執着しつとおぼえ候なり」

②卑怯な人。臆病な人。義経記8「―どもかな。返せや返せや」

⇒ふ‐かく【不覚】

ふ‐かくだい【不拡大】‥クワク‥

(事件などを)大きくしないこと。「―方針」

ふか‐ぐつ【深沓・深履・深靴】

①深く造った革製黒漆塗りの長ぐつで、縁ふちに染革をめぐらしたもの。公家が大雨・深雪の時などに用いる。↔浅沓。

②藁製の長ぐつ。雪路に用いる。〈[季]冬〉

深沓

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ふ‐かくてい【不確定】

確定しないこと。たしかに定まらないこと。「―要素」

⇒ふかくてい‐きげん【不確定期限】

⇒ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

ふかくてい‐きげん【不確定期限】

〔法〕必ず到来するものの、その時期が確定していない期限。人の死亡でも、単に死亡の時といえば不確定期限であるが、1年内に死亡するといえば、条件である。→条件3。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

量子力学の確率的性格は本源的・原理的なものであるという主張。1927年ハイゼンベルクが提唱し、位置座標と運動量のように一つの系の二つの物理量の測定に当たって、両方ともに正確な値を得ることは原理的に不可能な場合があることを具体的に示した。不確定性関係。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかく‐にん【不覚人】

(→)「ふかくじん」に同じ。今昔物語集24「汝は人にも非ず、―にこそ有りけれ」

⇒ふ‐かく【不覚】

ぶがく‐めん【舞楽面】

舞楽に使用する仮面。表情は象徴的で、伎楽ぎがく面より小さく薄手。陵王・納曾利なそり・還城楽げんじょうらく・新鳥蘇しんとりそ・案摩あまなど十数曲で用いる。→蔵面ぞうめん

舞楽面

ふ‐かくてい【不確定】

確定しないこと。たしかに定まらないこと。「―要素」

⇒ふかくてい‐きげん【不確定期限】

⇒ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

ふかくてい‐きげん【不確定期限】

〔法〕必ず到来するものの、その時期が確定していない期限。人の死亡でも、単に死亡の時といえば不確定期限であるが、1年内に死亡するといえば、条件である。→条件3。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかくていせい‐げんり【不確定性原理】

量子力学の確率的性格は本源的・原理的なものであるという主張。1927年ハイゼンベルクが提唱し、位置座標と運動量のように一つの系の二つの物理量の測定に当たって、両方ともに正確な値を得ることは原理的に不可能な場合があることを具体的に示した。不確定性関係。

⇒ふ‐かくてい【不確定】

ふかく‐にん【不覚人】

(→)「ふかくじん」に同じ。今昔物語集24「汝は人にも非ず、―にこそ有りけれ」

⇒ふ‐かく【不覚】

ぶがく‐めん【舞楽面】

舞楽に使用する仮面。表情は象徴的で、伎楽ぎがく面より小さく薄手。陵王・納曾利なそり・還城楽げんじょうらく・新鳥蘇しんとりそ・案摩あまなど十数曲で用いる。→蔵面ぞうめん

舞楽面

⇒ぶ‐がく【舞楽】

ふかく‐もの【不覚者】

(→)「ふかくじん」に同じ。

⇒ふ‐かく【不覚】

⇒ぶ‐がく【舞楽】

ふかく‐もの【不覚者】

(→)「ふかくじん」に同じ。

⇒ふ‐かく【不覚】

大辞林の検索結果 (2)

ふか・い【深い】🔗⭐🔉

ふか・い [2] 【深い】 (形)[文]ク ふか・し

(1)(ア)(垂直方向に)基準になる面から底までの距離が長い。「―・い海」「―・い谷」「―・い井戸」「―・い雪」(イ)(水平方向に)基準になる面から奥までの距離が長い。「―・い洞窟」「―・い森」「―・い山の中」

(2)(ア)物事の程度が大きい。度合が強い。「―・い味わい」「―・い静寂」「罪が―・い」(イ)濃度が大きい。濃い。「―・い緑」「―・い霧」「―・い香り」(ウ)(時間的な推移の中で)今が盛りである。たけなわである。「秋も―・くなった」「夜が―・い」

(3)表面的には見えにくいが重大な意味をもっている。またいわくありげである。深遠だ。「―・い意味」「―・い事情がありそうだ」「益(マスマス)怪(アヤシ)げな笑味(エミ)を―・くする/運命論者(独歩)」

(4)関係が密接である。関(カカ)わりが強い。「―・い縁」「―・い仲」「不図した縁で此のお隅と―・くなりました事で/真景累ヶ淵(円朝)」

(5)身体の奥にまで達している。また,体の深部から発している。「―・い傷」「―・い呼吸」「―・いため息」「―・い眠り」

(6)心の底から強く感じている。気持ちが強くて変わりにくい。「―・い悲しみ」「―・い愛情」「情が―・い」「―・い印象」「―・い興味」「欲が―・い」「猜疑(サイギ)は次第に―・くなり/魚玄機(鴎外)」

(7)考えを十分にめぐらしている。物事をよく見極めている。「―・く考える」「―・い思慮」「学識が―・い」

(8)(「ぶかい」の形で)名詞,動詞の連用形の下に付いて,複合語をつくる。(ア)表面から底までの距離が大きい。「奥―・い」「根―・い」(イ)奥まっていて正体がつかみにくい。「考え―・い」「意味―・い」(ウ)多く密生している。「毛―・い」「草―・い」(エ)程度がはなはだしい。「遠慮―・い」「うたぐり―・い」「用心―・い」「嫉妬(シツト)―・い」

(9)時間が大分経過している。長くたっている。「磯の上のつまま(=樹木名)を見れば根を延(ハ)へて年―・からし神さびにけり/万葉 4159」

(10)密度が高い。繁くある。「露―・き浅間の野べに小萱(オガヤ)刈る/千載(恋四)」

[派生] ――げ(形動)――さ(名)――み(名)

[慣用] 懐が―

広辞苑+大辞林に「深い」で始まるの検索結果。