複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (21)

おく・する【臆する】🔗⭐🔉

おく・する【臆する】

〔自サ変〕[文]臆す(サ変)

気おくれして恐れる。おじける。おどおどする。「―・することなく突き進む」「―・する色もない」

おく‐せつ【臆説・憶説】🔗⭐🔉

おく‐せつ【臆説・憶説】

事実でなしに、推測や仮定にもとづく意見。

おく‐そく【臆測・憶測】🔗⭐🔉

おく‐そく【臆測・憶測】

物事の事情や人の心をいいかげんにおしはかること。また、その推測。当て推量。「―をたくましゅうする」「揣摩しま―」

おく‐だか・し【臆高し】🔗⭐🔉

おく‐だか・し【臆高し】

〔形ク〕

臆病心が強い。臆しがちである。一説に、「奥高し」で、心の中に自ら高く持する意。源氏物語少女「御題賜ふ…―・きものどもは物もおぼえず」

おく‐たく【臆度】🔗⭐🔉

おく‐たく【臆度】

おしはかること。当て推量。臆測。

おく‐だん【臆断】🔗⭐🔉

おく‐だん【臆断】

おしはかってきめること。臆測による判断。

おく‐びょう【臆病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

おく‐びょう【臆病】‥ビヤウ

ちょっとした物事にもおそれること。また、そのさま。小心。今昔物語集22「―したる気色にてふるひければ」。「―な性質」

⇒おくびょう‐いた【臆病板】

⇒おくびょう‐かぜ【臆病風】

⇒おくびょう‐がね【臆病金】

⇒おくびょう‐がみ【臆病神】

⇒おくびょう‐ぐち【臆病口】

⇒おくびょう‐まど【臆病窓】

⇒おくびょう‐むし【臆病虫】

⇒おくびょう‐もの【臆病者】

⇒臆病の神おろし

⇒臆病の自火に責めらる

おくびょう‐いた【臆病板】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐いた【臆病板】‥ビヤウ‥

(→)背板せいた3に同じ。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐かぜ【臆病風】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐かぜ【臆病風】‥ビヤウ‥

おじけづくこと。臆病の心。「―に吹かれる」

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐がね【臆病金】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐がね【臆病金】‥ビヤウ‥

臑当すねあての一部分で、大立挙おおたてあげの後部の隙間をおおう板。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐がみ【臆病神】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐がみ【臆病神】‥ビヤウ‥

臆病の心を起こさせる神。「―がつく」

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐ぐち【臆病口】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐ぐち【臆病口】‥ビヤウ‥

①能舞台の囃子座の横の切戸口。

②歌舞伎舞台で、上下の大臣柱の後部に黒幕を張った、演者の出入口。大阪では左右に出入口を設けた上手のもののみをいう。松羽目物では、能舞台を模して作られた上手の出入口。

⇒おく‐びょう【臆病】

○臆病の神おろしおくびょうのかみおろし

臆病者が神々の名を唱えて加護を祈ること。

⇒おく‐びょう【臆病】

○臆病の自火に責めらるおくびょうのじかにせめらる

臆病な人が、こわがらなくてもよい事までおそろしがって苦しむ。

⇒おく‐びょう【臆病】

○臆病の神おろしおくびょうのかみおろし🔗⭐🔉

○臆病の神おろしおくびょうのかみおろし

臆病者が神々の名を唱えて加護を祈ること。

⇒おく‐びょう【臆病】

○臆病の自火に責めらるおくびょうのじかにせめらる🔗⭐🔉

○臆病の自火に責めらるおくびょうのじかにせめらる

臆病な人が、こわがらなくてもよい事までおそろしがって苦しむ。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐まど【臆病窓】‥ビヤウ‥

商店の戸前に設けて内側から開閉できるようにした小窓。戸を閉じた後に来る客に金品を授受し、また来訪者のある時に様子をのぞき見るためのもの。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐むし【臆病虫】‥ビヤウ‥

臆病な性質。臆病な人。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐もの【臆病者】‥ビヤウ‥

臆病な人。

⇒おく‐びょう【臆病】

おく‐ぶか・い【奥深い】

〔形〕[文]おくぶか・し(ク)

①奥が深い。奥まっている。「―・い山」

②意味が深い。深遠でわかりにくい。「―・い教え」

おく‐ぼうず【奥坊主】‥バウ‥

江戸時代、江戸城の中奥にいて茶室を管理し、将軍に茶を進め、表に出ては登城の諸侯の接待・給仕などをした坊主。小納戸坊主。

おくほたか‐だけ【奥穂高岳】

長野・岐阜県境にある穂高岳の最高峰。標高3190メートルは日本で第3位。

奥穂高岳

提供:オフィス史朗

お‐くま

(「おくましね(御糈)」の略)神に供えるお米。御洗米。狂言、目近「祇園へ参詣したと見えて、―を請うて来たさうな」

おぐま【小熊】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐま‐ひでお【小熊秀雄】

おく‐まえ‐て【奥まへて】‥マヘ‥

(→)「おくまけて」に同じ。

おく‐まけ‐て【奥まけて】

将来に期待して。末かけて。一説、心に深く。万葉集11「―吾が思もふ妹が言の繁けく」

おぐま‐ひでお【小熊秀雄】ヲ‥ヲ

詩人。小樽生れ。ナップに加わり、プロレタリア詩人として活躍。作「飛ぶ橇そり」「流民詩集」など。(1901〜1940)

⇒おぐま【小熊】

おく‐ま・る【奥まる】

〔自五〕

①奥深くなる。奥に位置する。源氏物語若紫「少し―・りたる山住みもせで」。「―・った部屋」

②奥ゆかしいさまである。源氏物語花宴「心にくく―・りたるけはひは立ちおくれ」

③内気である。引っ込みがちである。源氏物語橋姫「かくいと―・り給へるも」

おく‐まん【億万】

非常に大きい数。

⇒おくまん‐ごう【億万劫】

⇒おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】

おくまん‐ごう【億万劫】‥ゴフ

非常に長い時間。→劫こう。

⇒おく‐まん【億万】

おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】‥チヤウ‥

何億という財産を持つ大金持。

⇒おく‐まん【億万】

お‐くみ【衽・袵】

(オオクビ(大領)の約転)和服で、前の左右にあって、上は襟えりにつづき下は褄つまに至る半幅の布。上交うわがい。→和服(図)。

⇒おくみ‐さがり【衽下り】

⇒おくみ‐さき【衽先】

⇒おくみ‐なり【衽形】

お‐くみ【御組】

江戸時代の組屋敷のこと。

おくみ‐さがり【衽下り】

前身頃まえみごろの肩から衽先までの間。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐さき【衽先】

衽の上端。襟と身頃との間にはさまって斜めにとがったところ。剣先けんさき。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐なり【衽形】

衽先のように斜めになった形。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おく‐みや【奥宮】

(→)奥社おくしゃに同じ。

おく‐むき【奥向】

①家の奥の方。

②家計・家事に関する方面。また、その仕事。武家や大家についていった。「―不如意」「―女中」

おく‐むめお【奥むめお】‥ヲ

女性運動家。本名、梅尾。福井市生れ。新婦人協会結成に参加し、婦人参政権獲得のため活動。第二次大戦後参議院議員、主婦連合会の初代会長。(1895〜1997)

⇒おく【奥】

おくむら【奥村】

姓氏の一つ。

⇒おくむら‐いおこ【奥村五百子】

⇒おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】

⇒おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

おくむら‐いおこ【奥村五百子】‥イホ‥

女性運動家・社会事業家。肥前唐津生れ。義和団事件出兵の際、軍人遺族救護を志し、愛国婦人会を創立。(1845〜1907)

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】‥ギウ

日本画家。本名、義三よしぞう。東京生れ。梶田半古・小林古径に学ぶ。日本美術院同人。作「鳴門」など。文化勲章。(1889〜1990)

奥村土牛

撮影:田沼武能

お‐くま

(「おくましね(御糈)」の略)神に供えるお米。御洗米。狂言、目近「祇園へ参詣したと見えて、―を請うて来たさうな」

おぐま【小熊】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐま‐ひでお【小熊秀雄】

おく‐まえ‐て【奥まへて】‥マヘ‥

(→)「おくまけて」に同じ。

おく‐まけ‐て【奥まけて】

将来に期待して。末かけて。一説、心に深く。万葉集11「―吾が思もふ妹が言の繁けく」

おぐま‐ひでお【小熊秀雄】ヲ‥ヲ

詩人。小樽生れ。ナップに加わり、プロレタリア詩人として活躍。作「飛ぶ橇そり」「流民詩集」など。(1901〜1940)

⇒おぐま【小熊】

おく‐ま・る【奥まる】

〔自五〕

①奥深くなる。奥に位置する。源氏物語若紫「少し―・りたる山住みもせで」。「―・った部屋」

②奥ゆかしいさまである。源氏物語花宴「心にくく―・りたるけはひは立ちおくれ」

③内気である。引っ込みがちである。源氏物語橋姫「かくいと―・り給へるも」

おく‐まん【億万】

非常に大きい数。

⇒おくまん‐ごう【億万劫】

⇒おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】

おくまん‐ごう【億万劫】‥ゴフ

非常に長い時間。→劫こう。

⇒おく‐まん【億万】

おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】‥チヤウ‥

何億という財産を持つ大金持。

⇒おく‐まん【億万】

お‐くみ【衽・袵】

(オオクビ(大領)の約転)和服で、前の左右にあって、上は襟えりにつづき下は褄つまに至る半幅の布。上交うわがい。→和服(図)。

⇒おくみ‐さがり【衽下り】

⇒おくみ‐さき【衽先】

⇒おくみ‐なり【衽形】

お‐くみ【御組】

江戸時代の組屋敷のこと。

おくみ‐さがり【衽下り】

前身頃まえみごろの肩から衽先までの間。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐さき【衽先】

衽の上端。襟と身頃との間にはさまって斜めにとがったところ。剣先けんさき。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐なり【衽形】

衽先のように斜めになった形。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おく‐みや【奥宮】

(→)奥社おくしゃに同じ。

おく‐むき【奥向】

①家の奥の方。

②家計・家事に関する方面。また、その仕事。武家や大家についていった。「―不如意」「―女中」

おく‐むめお【奥むめお】‥ヲ

女性運動家。本名、梅尾。福井市生れ。新婦人協会結成に参加し、婦人参政権獲得のため活動。第二次大戦後参議院議員、主婦連合会の初代会長。(1895〜1997)

⇒おく【奥】

おくむら【奥村】

姓氏の一つ。

⇒おくむら‐いおこ【奥村五百子】

⇒おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】

⇒おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

おくむら‐いおこ【奥村五百子】‥イホ‥

女性運動家・社会事業家。肥前唐津生れ。義和団事件出兵の際、軍人遺族救護を志し、愛国婦人会を創立。(1845〜1907)

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】‥ギウ

日本画家。本名、義三よしぞう。東京生れ。梶田半古・小林古径に学ぶ。日本美術院同人。作「鳴門」など。文化勲章。(1889〜1990)

奥村土牛

撮影:田沼武能

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

江戸中期の浮世絵師。版元奥村屋の主人。俗称、源八。号は芳月堂・丹鳥斎・文角など。墨摺絵から紅摺絵まで、浮世絵の初期に活躍。西洋画法も採り入れ、浮絵うきえ・柱絵・三幅対物など新しい表現形式を始めた。版画彩色の改良にも寄与。(1686〜1764)

⇒おくむら【奥村】

おく‐め【奥目】

普通の人より奥にくぼんでいる目。くぼ目。

おく‐めつけ【奥目付】

大名の家の、奥勤めの女中などを監督した役。奥横目。

おく‐めん【臆面】

気おくれした顔色・様子。「―もなく」

お‐くもじ【御く文字】

(女房詞)菜漬。転じて、茶漬飯。→くもじ

おく‐や【奥屋】

⇒おくのや

おく‐やく【奥役】

劇場で、楽屋に関する一切の事務を支配する人。

おく‐やしろ【奥社】

⇒おくしゃ

おく‐やま【奥山】

人里を離れた奥深い山。深山。

⇒おくやま‐の【奥山の】

おくやま‐の【奥山の】

〔枕〕

「まき(真木)」「ふかき(深き)」「たつき(立木)」にかかる。

⇒おく‐やま【奥山】

おく‐ゆうひつ【奥右筆】‥イウ‥

江戸幕府の職名。若年寄に属し、公文書や記録を管理し、老中の諮問を受けて先例を調査した。→表右筆

おく‐ゆかし・い【奥床しい】

〔形〕[文]おくゆか・し(シク)

(「奥行かし」の意)

①知りたい。見たい。聞きたい。源氏物語橋姫「あはれにおぼつかなく思しわたる事の筋を聞ゆれば、いと―・しけれど」

②奥深くて慕わしい。深い心づかいがあって引きつけられる。源氏物語末摘花「ざれくつがへる今やうのよしばみよりはこよなう―・しうおぼしわたるに」。「―・い人柄」

おく‐ゆき【奥行】

①家屋や地面などの、表から奥までの距離。裏行。↔間口まぐち。

②比喩的に、人柄や思慮の奥深さ。「―のある話をする」

⇒おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

〔心〕空間内にある諸物体の遠近差を知覚すること。

⇒おく‐ゆき【奥行】

おく‐ゆるし【奥許】

芸道・武道などで、師匠から奥義おうぎを伝えられること。奥伝。

おく‐よこめ【奥横目】

(→)奥目付おくめつけに同じ。

お‐くら【御蔵】

①蔵米くらまいとして支給する米を収納・保管した江戸幕府の倉庫。

②(御蔵に入れる意から)企画した興行や演目が中止になること。使わずにしまっておくこと。「―にする」「―入りになる」

⇒おくら‐がみ【御蔵紙】

オクラ【okra】

アオイ科の一年草。高さは約1.5メートル。アフリカ原産とされる。日本への果菜としての導入は比較的最近。花は黄色大輪で、一日花。若い莢さやを生食・煮食する。オクロー。アメリカネリ。ガンボ。陸蓮根おかれんこん。

オクラ

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

江戸中期の浮世絵師。版元奥村屋の主人。俗称、源八。号は芳月堂・丹鳥斎・文角など。墨摺絵から紅摺絵まで、浮世絵の初期に活躍。西洋画法も採り入れ、浮絵うきえ・柱絵・三幅対物など新しい表現形式を始めた。版画彩色の改良にも寄与。(1686〜1764)

⇒おくむら【奥村】

おく‐め【奥目】

普通の人より奥にくぼんでいる目。くぼ目。

おく‐めつけ【奥目付】

大名の家の、奥勤めの女中などを監督した役。奥横目。

おく‐めん【臆面】

気おくれした顔色・様子。「―もなく」

お‐くもじ【御く文字】

(女房詞)菜漬。転じて、茶漬飯。→くもじ

おく‐や【奥屋】

⇒おくのや

おく‐やく【奥役】

劇場で、楽屋に関する一切の事務を支配する人。

おく‐やしろ【奥社】

⇒おくしゃ

おく‐やま【奥山】

人里を離れた奥深い山。深山。

⇒おくやま‐の【奥山の】

おくやま‐の【奥山の】

〔枕〕

「まき(真木)」「ふかき(深き)」「たつき(立木)」にかかる。

⇒おく‐やま【奥山】

おく‐ゆうひつ【奥右筆】‥イウ‥

江戸幕府の職名。若年寄に属し、公文書や記録を管理し、老中の諮問を受けて先例を調査した。→表右筆

おく‐ゆかし・い【奥床しい】

〔形〕[文]おくゆか・し(シク)

(「奥行かし」の意)

①知りたい。見たい。聞きたい。源氏物語橋姫「あはれにおぼつかなく思しわたる事の筋を聞ゆれば、いと―・しけれど」

②奥深くて慕わしい。深い心づかいがあって引きつけられる。源氏物語末摘花「ざれくつがへる今やうのよしばみよりはこよなう―・しうおぼしわたるに」。「―・い人柄」

おく‐ゆき【奥行】

①家屋や地面などの、表から奥までの距離。裏行。↔間口まぐち。

②比喩的に、人柄や思慮の奥深さ。「―のある話をする」

⇒おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

〔心〕空間内にある諸物体の遠近差を知覚すること。

⇒おく‐ゆき【奥行】

おく‐ゆるし【奥許】

芸道・武道などで、師匠から奥義おうぎを伝えられること。奥伝。

おく‐よこめ【奥横目】

(→)奥目付おくめつけに同じ。

お‐くら【御蔵】

①蔵米くらまいとして支給する米を収納・保管した江戸幕府の倉庫。

②(御蔵に入れる意から)企画した興行や演目が中止になること。使わずにしまっておくこと。「―にする」「―入りになる」

⇒おくら‐がみ【御蔵紙】

オクラ【okra】

アオイ科の一年草。高さは約1.5メートル。アフリカ原産とされる。日本への果菜としての導入は比較的最近。花は黄色大輪で、一日花。若い莢さやを生食・煮食する。オクロー。アメリカネリ。ガンボ。陸蓮根おかれんこん。

オクラ

オクラ(実)

撮影:関戸 勇

オクラ(実)

撮影:関戸 勇

オクラ(花)

撮影:関戸 勇

オクラ(花)

撮影:関戸 勇

おぐら【小倉】ヲ‥

①京都市右京区の小倉山付近一帯の古称。

②「おぐらあん」「おぐらじるこ」の略。

⇒おぐら‐アイス【小倉アイス】

⇒おぐら‐あん【小倉餡】

⇒おぐら‐かん【小倉羹】

⇒おぐら‐さんそう【小倉山荘】

⇒おぐら‐しきし【小倉色紙】

⇒おぐら‐じるこ【小倉汁粉】

⇒おぐら‐づけ【小倉付】

⇒おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】

⇒おぐら‐やま【小倉山】

おぐら【小倉】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】

⇒おぐら‐しんぺい【小倉進平】

⇒おぐら‐まさつね【小倉正恒】

⇒おぐら‐ゆき【小倉遊亀】

おぐら‐アイス【小倉アイス】ヲ‥

小豆あずきの粒餡つぶあんをまぜたアイスクリーム。小豆アイス。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐あん【小倉餡】ヲ‥

小豆の練餡ねりあんに、大納言・赤小豆または隠元豆の蜜煮を粒のまままぜた餡。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

お‐ぐら・い【小暗い】ヲ‥

〔形〕[文]をぐら・し(ク)

少し暗い。何となくうすぐらい。ほのぐらい。「こぐらい」とも。源氏物語宿木「山のかた―・く、なにのあやめもみえぬに」

おくら‐か・す【後らかす】

〔他四〕

①(→)「おくらす」に同じ。源氏物語関屋「車など、かたへは―・し、先に立てなどしたれど」

②生き残らせる。源氏物語蜻蛉「今は限りの道にしも、我を―・し」

③なおざりにする。おこたる。源氏物語匂宮「後の世の御勤めも―・し給はず」

おくら‐がみ【御蔵紙】

米年貢の代りとして、藩の紙蔵に納めた和紙。くらがみ。↔脇紙わきがみ

⇒お‐くら【御蔵】

おぐら‐かん【小倉羹】ヲ‥

赤小豆または隠元豆などの蜜煮を粒のまままぜた煉羊羹。小倉羊羹。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】ヲ‥

数学者。山形県生れ。東京物理学校卒。大正末期から数学教育の近代化に尽力。戦時下の科学技術の動員体制を批判。民主主義科学者協会初代会長。著「数学教育史」「数学史研究」など。(1885〜1962)

小倉金之助

提供:毎日新聞社

おぐら【小倉】ヲ‥

①京都市右京区の小倉山付近一帯の古称。

②「おぐらあん」「おぐらじるこ」の略。

⇒おぐら‐アイス【小倉アイス】

⇒おぐら‐あん【小倉餡】

⇒おぐら‐かん【小倉羹】

⇒おぐら‐さんそう【小倉山荘】

⇒おぐら‐しきし【小倉色紙】

⇒おぐら‐じるこ【小倉汁粉】

⇒おぐら‐づけ【小倉付】

⇒おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】

⇒おぐら‐やま【小倉山】

おぐら【小倉】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】

⇒おぐら‐しんぺい【小倉進平】

⇒おぐら‐まさつね【小倉正恒】

⇒おぐら‐ゆき【小倉遊亀】

おぐら‐アイス【小倉アイス】ヲ‥

小豆あずきの粒餡つぶあんをまぜたアイスクリーム。小豆アイス。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐あん【小倉餡】ヲ‥

小豆の練餡ねりあんに、大納言・赤小豆または隠元豆の蜜煮を粒のまままぜた餡。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

お‐ぐら・い【小暗い】ヲ‥

〔形〕[文]をぐら・し(ク)

少し暗い。何となくうすぐらい。ほのぐらい。「こぐらい」とも。源氏物語宿木「山のかた―・く、なにのあやめもみえぬに」

おくら‐か・す【後らかす】

〔他四〕

①(→)「おくらす」に同じ。源氏物語関屋「車など、かたへは―・し、先に立てなどしたれど」

②生き残らせる。源氏物語蜻蛉「今は限りの道にしも、我を―・し」

③なおざりにする。おこたる。源氏物語匂宮「後の世の御勤めも―・し給はず」

おくら‐がみ【御蔵紙】

米年貢の代りとして、藩の紙蔵に納めた和紙。くらがみ。↔脇紙わきがみ

⇒お‐くら【御蔵】

おぐら‐かん【小倉羹】ヲ‥

赤小豆または隠元豆などの蜜煮を粒のまままぜた煉羊羹。小倉羊羹。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】ヲ‥

数学者。山形県生れ。東京物理学校卒。大正末期から数学教育の近代化に尽力。戦時下の科学技術の動員体制を批判。民主主義科学者協会初代会長。著「数学教育史」「数学史研究」など。(1885〜1962)

小倉金之助

提供:毎日新聞社

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐さんそう【小倉山荘】ヲ‥サウ

京都小倉山麓にあった藤原定家の山荘(嵯峨山荘)。百人一首の色紙をこの障子に張ったという。後には、近くの宇都宮頼綱の山荘(中院山荘)のこともいう。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しきし【小倉色紙】ヲ‥

藤原定家が小倉百人一首を書いたと考えられる色紙。小倉山荘色紙。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐じるこ【小倉汁粉】ヲ‥

小倉餡を用いた汁粉。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しんぺい【小倉進平】ヲ‥

言語学者。宮城県生れ。東大卒。京城大・東大教授。生涯を朝鮮語学の確立にささげた。著「郷歌及吏読の研究」「増訂朝鮮語学史」など。(1882〜1944)

⇒おぐら【小倉】

おくら・す【後らす・遅らす】

〔他五〕

おくれるようにする。おくらせる。古今和歌集別「限りなき雲井のよそに別るとも人を心に―・さむやは」。「開始を―・す」

おぐら‐づけ【小倉付】ヲ‥

小倉百人一首の歌の5文字を上に置き、中7文字、下5文字を付けて1句とする冠付かむりづけ。「あきのたの、かり小屋かけて猪の番」の類。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐の‐いけ【巨椋の池】

京都市伏見区・宇治市・久御山くみやま町にまたがって存在した池。周囲16キロメートル、面積約8平方キロメートル。1933〜41年干拓され消滅。古称、おおくらのいりえ。おぐらいけ。

おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】ヲ‥

歌集。藤原定家撰。宇都宮頼綱(蓮生)撰説もある。天智天皇から順徳天皇の時代に至る百人の歌人の歌各1首を撰したもの。二条家で重んぜられ、近世以後歌ガルタとして普及。単に「百人一首」(ヒャクニンシュともよむ)と呼ばれたが、近世以降「新百人一首」などと区別して「小倉」の2字を冠する。小倉山荘色紙和歌。小倉百首。

→文献資料[小倉百人一首]

⇒おぐら【小倉】

オクラホマ【Oklahoma】

アメリカ合衆国中央南部の州。農業・石油産業が盛ん。州都オクラホマ‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

オクラホマ【Oklahoma!】

ブロードウェー‐ミュージカルの一つ。西部開拓時代のオクラホマを舞台に牧童と農家の娘の恋を描く。1943年初演。作詞ハマースタイン、作曲ロジャース。

おぐら‐まさつね【小倉正恒】ヲ‥

実業家。金沢生れ。内務官僚を経て住友本社総理事、第3次近衛内閣蔵相。(1875〜1961)

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐やま【小倉山】ヲ‥

①京都市右京区嵯峨西部にある山。保津川を隔てて嵐山に対する紅葉の名所。

小倉山

撮影:的場 啓

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐さんそう【小倉山荘】ヲ‥サウ

京都小倉山麓にあった藤原定家の山荘(嵯峨山荘)。百人一首の色紙をこの障子に張ったという。後には、近くの宇都宮頼綱の山荘(中院山荘)のこともいう。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しきし【小倉色紙】ヲ‥

藤原定家が小倉百人一首を書いたと考えられる色紙。小倉山荘色紙。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐じるこ【小倉汁粉】ヲ‥

小倉餡を用いた汁粉。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しんぺい【小倉進平】ヲ‥

言語学者。宮城県生れ。東大卒。京城大・東大教授。生涯を朝鮮語学の確立にささげた。著「郷歌及吏読の研究」「増訂朝鮮語学史」など。(1882〜1944)

⇒おぐら【小倉】

おくら・す【後らす・遅らす】

〔他五〕

おくれるようにする。おくらせる。古今和歌集別「限りなき雲井のよそに別るとも人を心に―・さむやは」。「開始を―・す」

おぐら‐づけ【小倉付】ヲ‥

小倉百人一首の歌の5文字を上に置き、中7文字、下5文字を付けて1句とする冠付かむりづけ。「あきのたの、かり小屋かけて猪の番」の類。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐の‐いけ【巨椋の池】

京都市伏見区・宇治市・久御山くみやま町にまたがって存在した池。周囲16キロメートル、面積約8平方キロメートル。1933〜41年干拓され消滅。古称、おおくらのいりえ。おぐらいけ。

おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】ヲ‥

歌集。藤原定家撰。宇都宮頼綱(蓮生)撰説もある。天智天皇から順徳天皇の時代に至る百人の歌人の歌各1首を撰したもの。二条家で重んぜられ、近世以後歌ガルタとして普及。単に「百人一首」(ヒャクニンシュともよむ)と呼ばれたが、近世以降「新百人一首」などと区別して「小倉」の2字を冠する。小倉山荘色紙和歌。小倉百首。

→文献資料[小倉百人一首]

⇒おぐら【小倉】

オクラホマ【Oklahoma】

アメリカ合衆国中央南部の州。農業・石油産業が盛ん。州都オクラホマ‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

オクラホマ【Oklahoma!】

ブロードウェー‐ミュージカルの一つ。西部開拓時代のオクラホマを舞台に牧童と農家の娘の恋を描く。1943年初演。作詞ハマースタイン、作曲ロジャース。

おぐら‐まさつね【小倉正恒】ヲ‥

実業家。金沢生れ。内務官僚を経て住友本社総理事、第3次近衛内閣蔵相。(1875〜1961)

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐やま【小倉山】ヲ‥

①京都市右京区嵯峨西部にある山。保津川を隔てて嵐山に対する紅葉の名所。

小倉山

撮影:的場 啓

②奈良県桜井市の山という。鹿などが和歌によまれる。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐ゆき【小倉遊亀】ヲ‥

日本画家。本名、ゆき。大津市生れ。安田靫彦に師事。明朗で快活なデフォルメによる画風で知られる。作「浴女」。文化勲章。(1895〜2000)

⇒おぐら【小倉】

おくり【送り・贈り】

①おくること。

②送り届けること。

③見送ること。

④管轄を移すこと。「検察庁―」

⑤物・事を次へ、あるいは前へ回すこと。「順―」「手―」

⑥葬送。源氏物語桐壺「同じ煙にものぼりなんと泣きこがれたまひて御―の女房の車に」。「野辺の―」

⑦能の用語。謡は1句8拍を原則とするが、それが1句2拍である句。

⑧㋐浄瑠璃の旋律型の一つ。1段の途中の一区切りの部分に用い、常の送りのほか、色送り・吟送りなど種類が多い。

㋑小唄の後弾あとびきに用いる三味線の手。

㋒下座げざ音楽で、役者の引込みに用いる唄。おくり唄。

⑨「おくり状」の略。

⑩遊里の茶屋で、酒肴の価。

⑪俳優の従僕。

⑫大谷派で、死者を入棺する時、御髪剃おこうぞりを行う僧侶が棺の中に入れる書状。書状の内容は誰にも見せない。

⑬工作機械が1回転するごとに工作物または工具がうごく距離。

⇒おくり‐あし【送り足】

⇒おくり‐あり【送蟻】

⇒おくり‐おおかみ【送り狼】

⇒おくり‐がな【送り仮名】

⇒おくり‐ぎょう【送り経】

⇒おくり‐けん【送り券】

⇒おくり‐ごう【贈り号・諡号】

⇒おくり‐さき【送り先】

⇒おくり‐ざる【送猿】

⇒おくり‐さんじゅう【送り三重】

⇒おくり‐じ【送り字】

⇒おくり‐じょう【送り状】

⇒おくり‐しょうがつ【送り正月】

⇒おくり‐ぜん【送り膳】

⇒おくり‐そうち【送り装置】

⇒おくり‐たおし【送り倒し】

⇒おくり‐だし【送り出し】

⇒おくり‐だんご【送り団子】

⇒おくり‐づつ【送り筒】

⇒おくり‐て【送り手】

⇒おくり‐な【贈り名・諡】

⇒おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

⇒おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

⇒おくり‐バント【送りバント】

⇒おくり‐び【送り火】

⇒おくり‐びと【送り人】

⇒おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】

⇒おくり‐ぶ【送り夫】

⇒おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

⇒おくり‐ぶみ【送り文】

⇒おくり‐ぼん【送り盆】

⇒おくり‐まぜ【送りまぜ】

⇒おくり‐むかえ【送り迎え】

⇒おくり‐もの【贈物】

お‐くり【御庫裏】

浄土真宗で、僧の妻。

おぐり【小栗】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】

⇒おぐり‐そうたん【小栗宗湛】

⇒おぐり‐はんがん【小栗判官】

⇒おぐり‐ふうよう【小栗風葉】

⇒おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】

おくり‐あし【送り足】

①貴人の前に目録を持ち出す時、敷居際で足を引いて、踏み直した上で越える礼式の足どり。

②剣道で、打ちこむ時、前足を踏み出してすぐ後足を前足にひきつける足さばき。

③相撲で、相手を吊り上げたまま土俵の外に足を踏み出すこと。負けにならない。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐あり【送蟻】

鴨居などを釣るとき用いる仕口。束の端に作った蟻枘ありほぞを相手部材の逃げ穴から蟻穴に送りこむ。寄蟻よせあり。

送蟻

②奈良県桜井市の山という。鹿などが和歌によまれる。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐ゆき【小倉遊亀】ヲ‥

日本画家。本名、ゆき。大津市生れ。安田靫彦に師事。明朗で快活なデフォルメによる画風で知られる。作「浴女」。文化勲章。(1895〜2000)

⇒おぐら【小倉】

おくり【送り・贈り】

①おくること。

②送り届けること。

③見送ること。

④管轄を移すこと。「検察庁―」

⑤物・事を次へ、あるいは前へ回すこと。「順―」「手―」

⑥葬送。源氏物語桐壺「同じ煙にものぼりなんと泣きこがれたまひて御―の女房の車に」。「野辺の―」

⑦能の用語。謡は1句8拍を原則とするが、それが1句2拍である句。

⑧㋐浄瑠璃の旋律型の一つ。1段の途中の一区切りの部分に用い、常の送りのほか、色送り・吟送りなど種類が多い。

㋑小唄の後弾あとびきに用いる三味線の手。

㋒下座げざ音楽で、役者の引込みに用いる唄。おくり唄。

⑨「おくり状」の略。

⑩遊里の茶屋で、酒肴の価。

⑪俳優の従僕。

⑫大谷派で、死者を入棺する時、御髪剃おこうぞりを行う僧侶が棺の中に入れる書状。書状の内容は誰にも見せない。

⑬工作機械が1回転するごとに工作物または工具がうごく距離。

⇒おくり‐あし【送り足】

⇒おくり‐あり【送蟻】

⇒おくり‐おおかみ【送り狼】

⇒おくり‐がな【送り仮名】

⇒おくり‐ぎょう【送り経】

⇒おくり‐けん【送り券】

⇒おくり‐ごう【贈り号・諡号】

⇒おくり‐さき【送り先】

⇒おくり‐ざる【送猿】

⇒おくり‐さんじゅう【送り三重】

⇒おくり‐じ【送り字】

⇒おくり‐じょう【送り状】

⇒おくり‐しょうがつ【送り正月】

⇒おくり‐ぜん【送り膳】

⇒おくり‐そうち【送り装置】

⇒おくり‐たおし【送り倒し】

⇒おくり‐だし【送り出し】

⇒おくり‐だんご【送り団子】

⇒おくり‐づつ【送り筒】

⇒おくり‐て【送り手】

⇒おくり‐な【贈り名・諡】

⇒おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

⇒おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

⇒おくり‐バント【送りバント】

⇒おくり‐び【送り火】

⇒おくり‐びと【送り人】

⇒おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】

⇒おくり‐ぶ【送り夫】

⇒おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

⇒おくり‐ぶみ【送り文】

⇒おくり‐ぼん【送り盆】

⇒おくり‐まぜ【送りまぜ】

⇒おくり‐むかえ【送り迎え】

⇒おくり‐もの【贈物】

お‐くり【御庫裏】

浄土真宗で、僧の妻。

おぐり【小栗】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】

⇒おぐり‐そうたん【小栗宗湛】

⇒おぐり‐はんがん【小栗判官】

⇒おぐり‐ふうよう【小栗風葉】

⇒おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】

おくり‐あし【送り足】

①貴人の前に目録を持ち出す時、敷居際で足を引いて、踏み直した上で越える礼式の足どり。

②剣道で、打ちこむ時、前足を踏み出してすぐ後足を前足にひきつける足さばき。

③相撲で、相手を吊り上げたまま土俵の外に足を踏み出すこと。負けにならない。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐あり【送蟻】

鴨居などを釣るとき用いる仕口。束の端に作った蟻枘ありほぞを相手部材の逃げ穴から蟻穴に送りこむ。寄蟻よせあり。

送蟻

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐おおかみ【送り狼】‥オホカミ

①山中などで、人の後を追って来て襲うという狼。

②表面は好意的に人(特に女)を送りとどけながら、途中でこれに乱暴をはたらく危険な人物。狼れん。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐かえ・す【送り返す】‥カヘス

〔他五〕

送られてきたものを送り主へ戻す。返送する。

おくり‐がな【送り仮名】

①漢文を訓読するために、漢字の右方に書き添えた活用語尾または助詞・助動詞などを表す片仮名。捨て仮名。尻仮名。

②日本語の表記法で、漢字で書いた語の読みを明らかにするために、その語の末部を漢字の下につけて表す仮名。「穏やかに」「怠らず」「即ち」など。

⇒おくり【送り・贈り】

オクリ‐カンキリ【oculi cancri ラテン】

(「カニの眼」の意)ザリガニ類の胃石いせき。炭酸石灰・燐酸石灰より成り、蘭方で利尿剤とされた。蝲蛄ざりがに石。→胃石

おくり‐ぎょう【送り経】‥ギヤウ

盆の終りの日に、亡者が冥途に帰るのを送るための読経。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐けん【送り券】

売手が商品および代価を明細に記載して買手に与える勘定書。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ごう【贈り号・諡号】‥ガウ

戒名かいみょう。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】ヲ‥カウヅケ‥

幕末の旗本。名は忠順ただまさ。1860年(万延1)通商条約批准交換のため渡米。のち外国奉行・勘定奉行・軍艦奉行等を歴任。フランス公使ロッシュと結んでその援助を受け、製鉄所を起工するなど軍制改革に尽くしたが、徳川慶喜の恭順に反対して辞職。新政府軍により処刑。(1827〜1868)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐こ・む【送り込む】

〔他五〕

①送って中へ入れる。「タンクへ燃料を―・む」「宿屋へ―・む」

②何か働かせる目的で、人を派遣する。「スパイを―・む」「人材を―・む」

おくり‐さき【送り先】

品物や手紙などを送り届ける相手。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ざる【送猿】

雨戸の上方に設けた戸締り用の竪猿たてさるを上げた後、それが落ちないように下に横にさし入れる木片。寄猿よせざる。→猿(図)。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐さんじゅう【送り三重】‥ヂユウ

下座げざ音楽の一つ。主役が花道へ引っ込む時に用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じ【送り字】

(→)「おどりじ(踊字)」に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じょう【送り状】‥ジヤウ

①物資を送付する際に、その内容を明記して発送人から受取人あてに発行する文書。送り文。送進状。おくり。

②(→)仕切状に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐しょうがつ【送り正月】‥シヤウグワツ

多く関西で、2月1日をいう。また、「戻り正月」の意味で使う地方もある。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぜん【送り膳】

饗応の際、欠席した客に膳の料理を送りとどけること。また、その料理。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐そうたん【小栗宗湛】ヲ‥

⇒そうたん(宗湛)。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐そうち【送り装置】‥サウ‥

(feed gear)工作機械で、刃物または被加工物を取り付けた台を、縦または横方向に運動させる装置。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐たおし【送り倒し】‥タフシ

相撲の手。相手の後ろにまわって押し倒すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だし【送り出し】

相撲の手。相手の後ろにまわって土俵の外へ押し出すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だ・す【送り出す】

〔他五〕

①出かける人の手助けなどをして、目的地へ無事出発させる。比喩的に、人を社会に出す。「子供を学校へ―・す」「卒業生を―・す」

②相撲で、相手の背中を押して土俵の外へ出す。

おくり‐だんご【送り団子】

①盆の15日の夜か16日の朝、盆棚に供える団子。

②葬送に際してつくり、棺に従って行って、墓地に供える団子。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐つ・ける【送り付ける】

〔他下一〕[文]おくりつ・く(下二)

相手の意思に関係なく、一方的に送り届ける。「脅迫状を―・ける」

おくり‐づつ【送り筒】

手ごろの竹をずん切りとし、藤づるなどの提げ緒をつけた花入れ。珍しい花を贈る時、水を入れて持って行くのに用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐て【送り手】

金品・情報などを送る側の人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐とど・ける【送り届ける】

〔他下一〕

送って先方に着かせる。「迷子を家まで―・ける」

おくり‐な【贈り名・諡】

人の死後に、その徳をたたえて贈る称号。後のちの諱いみな。諡号しごう。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

人に金品などを送った人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

天皇の譲位に当たって剣璽を新天皇へ渡す時、手ずから取って近衛中将に渡す先帝奉仕の内侍。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐はんがん【小栗判官】ヲ‥グワン

伝説上の人物。常陸の人。父満重が鎌倉公方足利持氏に攻められたとき、照姫(照手姫)のために死を免れ、遊行上人の藤沢の道場に投じた。説経節や浄瑠璃に脚色。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐バント【送りバント】

野球で、走者を次の塁に進めるために行うバント。犠牲バント。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐び【送り火】

①盂蘭盆うらぼんの最終日に、祖先の精霊しょうりょうを送るためにたく火。〈[季]秋〉。↔迎え火。

②(→)後火あとびに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐びと【送り人】

見送りの人。↔迎え人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】‥ヒヤウ‥

近世、江戸の町々で、深夜町の木戸番が通行人があると、それを知らせるために拍子木を打ったこと。日本堤の番所でも行われた。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶ【送り夫】

荷物を運送する人夫。東鑑16「―二十人」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐ふうよう【小栗風葉】ヲ‥エフ

小説家。本名、加藤磯夫。愛知県生れ。尾崎紅葉の門人。「青春」で大衆的人気を博した。他に「恋慕ながし」「恋ざめ」など。(1875〜1926)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

①客を乗せて送る船。

②(→)盆舟ぼんぶねに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶみ【送り文】

送り状。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぼん【送り盆】

盂蘭盆うらぼんの終りの日。精霊しょうりょうを送る。〈[季]秋〉。↔迎え盆。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐まぜ【送りまぜ】

陰暦7月、盂蘭盆会うらぼんえが過ぎて吹く南風。〈[季]秋〉。物類称呼「畿内及中国の船人のことばに…七月未ひつじの風をおくりまぜと云」

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐むかえ【送り迎え】‥ムカヘ

送ったり迎えたりすること。そうげい。「車での―」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】ヲ‥ラウ

小説家。本名、栄次郎。東京生れ。怪奇に富んだ探偵小説を執筆。作「黒死館殺人事件」「完全犯罪」など。(1901〜1946)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐もの【贈物】

人に贈る品物。進物。おつかいもの。プレゼント。「誕生日の―をする」

⇒おくり【送り・贈り】

おく・る【後る・遅る】

〔自下二〕

⇒おくれる(下一)

おく・る【送る・贈る】

〔他五〕

本来は、意志的に後からついて行く意。転じて、後から心をこめて人に物をとどける意。

➊《送》去りゆくものに、別れがたくてついて行く。

①行く人につき従って守って行く。同道する。万葉集5「あま飛ぶや鳥にもがもや都まで―・り申して飛びかへるもの」

②去る人に別れを惜しんでついて行く。去りゆくものに対し惜しみながら別れる。見送る。万葉集11「わぎもこが我を―・るとしろたへの袖ひつまでに泣きしおもほゆ」。宇津保物語俊蔭「七人の人音声楽して…川のほとりまで―・る」。「駅まで―・る」「卒業生を―・る」

③葬送する。死者を墓地に運ぶ。また、去りゆく死者に別れを告げる。万葉集9「あしひきの荒山中に―・りおきてかへらふ見れば心苦しも」。古今和歌集哀傷「さきのおほきおほいまうちぎみを白川のあたりに―・りける夜」。「先年親を―・った」

④時をすごす。源氏物語宿木「いたづらに日を―・るたはぶれにても」。新古今和歌集冬「冬の夜の永きを―・るほどにしも暁がたの鶴の一声」。「幸福な日を―・る」

➋《贈》気持をこめて人に物をとどける。

①贈呈する。つかわす。与える。万葉集18「雪の上に照れる月夜に梅の花折りて―・らむ愛はしき児もがも」。伊勢物語「いとあはれと思ひて夜のものまで―・りてよめる」。日葡辞書「フミヲヲクル」。「讃辞を―・る」「プレゼントを―・る」

②死後に官位を授ける。源氏物語桐壺「三位の位―・りたまふよし、勅使きてその宣命よむなむかなしき事なりける」

③称号あるいは名前などを与える。芭蕉、幻住庵記「幻住庵の三字を―・らる」。「死後楽聖の名を―・られる」

➌《送》こちら側の事物をあちら側の別の所に動かして移す。

①先方に届くようにする。派遣する。送付する。宇津保物語俊蔭「琴をば例の旋風つじかぜ―・る」。「荷物を―・る」「使節を―・る」「合図を―・る」「視線を―・る」

②恩返し・つぐないなどをする。日葡辞書「ヲン(恩)ヲヲクル」「トガヲヲクル」

③順次に次へ移し動かす。「バケツを手で―・る」「ひざを―・る」

④(文字が読みやすいように)漢字の下に仮名をつける。送りがなをつける。「活用語尾を―・る」

おぐるす【小栗栖】ヲ‥

京都市伏見区東部の地名。もと醍醐村の字。1582年(天正10)山崎から敗退した明智光秀が殺された所。

⇒おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】

おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】ヲ‥チヤウ‥ヱ

明智光秀を竹槍で刺殺したと伝える小栗栖の農民。岡本綺堂が1920年(大正9)に同名で戯曲化。

⇒おぐるす【小栗栖】

お‐ぐるま【小車】ヲ‥

①小さい車。また、くるま。閑吟集「思ひまはせば―の、わづかなりけるうき世哉」

②キク科の多年草。田のあぜや原野に自生。茎の高さ約60センチメートル。茎葉は無柄で互生。夏、茎頂に菊に似た鮮黄色の頭状花をつける。花を乾して薬用とする。ノグルマ。漢名、旋覆花。

オグルマ

提供:OPO

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐おおかみ【送り狼】‥オホカミ

①山中などで、人の後を追って来て襲うという狼。

②表面は好意的に人(特に女)を送りとどけながら、途中でこれに乱暴をはたらく危険な人物。狼れん。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐かえ・す【送り返す】‥カヘス

〔他五〕

送られてきたものを送り主へ戻す。返送する。

おくり‐がな【送り仮名】

①漢文を訓読するために、漢字の右方に書き添えた活用語尾または助詞・助動詞などを表す片仮名。捨て仮名。尻仮名。

②日本語の表記法で、漢字で書いた語の読みを明らかにするために、その語の末部を漢字の下につけて表す仮名。「穏やかに」「怠らず」「即ち」など。

⇒おくり【送り・贈り】

オクリ‐カンキリ【oculi cancri ラテン】

(「カニの眼」の意)ザリガニ類の胃石いせき。炭酸石灰・燐酸石灰より成り、蘭方で利尿剤とされた。蝲蛄ざりがに石。→胃石

おくり‐ぎょう【送り経】‥ギヤウ

盆の終りの日に、亡者が冥途に帰るのを送るための読経。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐けん【送り券】

売手が商品および代価を明細に記載して買手に与える勘定書。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ごう【贈り号・諡号】‥ガウ

戒名かいみょう。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】ヲ‥カウヅケ‥

幕末の旗本。名は忠順ただまさ。1860年(万延1)通商条約批准交換のため渡米。のち外国奉行・勘定奉行・軍艦奉行等を歴任。フランス公使ロッシュと結んでその援助を受け、製鉄所を起工するなど軍制改革に尽くしたが、徳川慶喜の恭順に反対して辞職。新政府軍により処刑。(1827〜1868)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐こ・む【送り込む】

〔他五〕

①送って中へ入れる。「タンクへ燃料を―・む」「宿屋へ―・む」

②何か働かせる目的で、人を派遣する。「スパイを―・む」「人材を―・む」

おくり‐さき【送り先】

品物や手紙などを送り届ける相手。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ざる【送猿】

雨戸の上方に設けた戸締り用の竪猿たてさるを上げた後、それが落ちないように下に横にさし入れる木片。寄猿よせざる。→猿(図)。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐さんじゅう【送り三重】‥ヂユウ

下座げざ音楽の一つ。主役が花道へ引っ込む時に用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じ【送り字】

(→)「おどりじ(踊字)」に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じょう【送り状】‥ジヤウ

①物資を送付する際に、その内容を明記して発送人から受取人あてに発行する文書。送り文。送進状。おくり。

②(→)仕切状に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐しょうがつ【送り正月】‥シヤウグワツ

多く関西で、2月1日をいう。また、「戻り正月」の意味で使う地方もある。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぜん【送り膳】

饗応の際、欠席した客に膳の料理を送りとどけること。また、その料理。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐そうたん【小栗宗湛】ヲ‥

⇒そうたん(宗湛)。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐そうち【送り装置】‥サウ‥

(feed gear)工作機械で、刃物または被加工物を取り付けた台を、縦または横方向に運動させる装置。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐たおし【送り倒し】‥タフシ

相撲の手。相手の後ろにまわって押し倒すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だし【送り出し】

相撲の手。相手の後ろにまわって土俵の外へ押し出すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だ・す【送り出す】

〔他五〕

①出かける人の手助けなどをして、目的地へ無事出発させる。比喩的に、人を社会に出す。「子供を学校へ―・す」「卒業生を―・す」

②相撲で、相手の背中を押して土俵の外へ出す。

おくり‐だんご【送り団子】

①盆の15日の夜か16日の朝、盆棚に供える団子。

②葬送に際してつくり、棺に従って行って、墓地に供える団子。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐つ・ける【送り付ける】

〔他下一〕[文]おくりつ・く(下二)

相手の意思に関係なく、一方的に送り届ける。「脅迫状を―・ける」

おくり‐づつ【送り筒】

手ごろの竹をずん切りとし、藤づるなどの提げ緒をつけた花入れ。珍しい花を贈る時、水を入れて持って行くのに用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐て【送り手】

金品・情報などを送る側の人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐とど・ける【送り届ける】

〔他下一〕

送って先方に着かせる。「迷子を家まで―・ける」

おくり‐な【贈り名・諡】

人の死後に、その徳をたたえて贈る称号。後のちの諱いみな。諡号しごう。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

人に金品などを送った人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

天皇の譲位に当たって剣璽を新天皇へ渡す時、手ずから取って近衛中将に渡す先帝奉仕の内侍。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐はんがん【小栗判官】ヲ‥グワン

伝説上の人物。常陸の人。父満重が鎌倉公方足利持氏に攻められたとき、照姫(照手姫)のために死を免れ、遊行上人の藤沢の道場に投じた。説経節や浄瑠璃に脚色。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐バント【送りバント】

野球で、走者を次の塁に進めるために行うバント。犠牲バント。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐び【送り火】

①盂蘭盆うらぼんの最終日に、祖先の精霊しょうりょうを送るためにたく火。〈[季]秋〉。↔迎え火。

②(→)後火あとびに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐びと【送り人】

見送りの人。↔迎え人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】‥ヒヤウ‥

近世、江戸の町々で、深夜町の木戸番が通行人があると、それを知らせるために拍子木を打ったこと。日本堤の番所でも行われた。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶ【送り夫】

荷物を運送する人夫。東鑑16「―二十人」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐ふうよう【小栗風葉】ヲ‥エフ

小説家。本名、加藤磯夫。愛知県生れ。尾崎紅葉の門人。「青春」で大衆的人気を博した。他に「恋慕ながし」「恋ざめ」など。(1875〜1926)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

①客を乗せて送る船。

②(→)盆舟ぼんぶねに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶみ【送り文】

送り状。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぼん【送り盆】

盂蘭盆うらぼんの終りの日。精霊しょうりょうを送る。〈[季]秋〉。↔迎え盆。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐まぜ【送りまぜ】

陰暦7月、盂蘭盆会うらぼんえが過ぎて吹く南風。〈[季]秋〉。物類称呼「畿内及中国の船人のことばに…七月未ひつじの風をおくりまぜと云」

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐むかえ【送り迎え】‥ムカヘ

送ったり迎えたりすること。そうげい。「車での―」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】ヲ‥ラウ

小説家。本名、栄次郎。東京生れ。怪奇に富んだ探偵小説を執筆。作「黒死館殺人事件」「完全犯罪」など。(1901〜1946)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐もの【贈物】

人に贈る品物。進物。おつかいもの。プレゼント。「誕生日の―をする」

⇒おくり【送り・贈り】

おく・る【後る・遅る】

〔自下二〕

⇒おくれる(下一)

おく・る【送る・贈る】

〔他五〕

本来は、意志的に後からついて行く意。転じて、後から心をこめて人に物をとどける意。

➊《送》去りゆくものに、別れがたくてついて行く。

①行く人につき従って守って行く。同道する。万葉集5「あま飛ぶや鳥にもがもや都まで―・り申して飛びかへるもの」

②去る人に別れを惜しんでついて行く。去りゆくものに対し惜しみながら別れる。見送る。万葉集11「わぎもこが我を―・るとしろたへの袖ひつまでに泣きしおもほゆ」。宇津保物語俊蔭「七人の人音声楽して…川のほとりまで―・る」。「駅まで―・る」「卒業生を―・る」

③葬送する。死者を墓地に運ぶ。また、去りゆく死者に別れを告げる。万葉集9「あしひきの荒山中に―・りおきてかへらふ見れば心苦しも」。古今和歌集哀傷「さきのおほきおほいまうちぎみを白川のあたりに―・りける夜」。「先年親を―・った」

④時をすごす。源氏物語宿木「いたづらに日を―・るたはぶれにても」。新古今和歌集冬「冬の夜の永きを―・るほどにしも暁がたの鶴の一声」。「幸福な日を―・る」

➋《贈》気持をこめて人に物をとどける。

①贈呈する。つかわす。与える。万葉集18「雪の上に照れる月夜に梅の花折りて―・らむ愛はしき児もがも」。伊勢物語「いとあはれと思ひて夜のものまで―・りてよめる」。日葡辞書「フミヲヲクル」。「讃辞を―・る」「プレゼントを―・る」

②死後に官位を授ける。源氏物語桐壺「三位の位―・りたまふよし、勅使きてその宣命よむなむかなしき事なりける」

③称号あるいは名前などを与える。芭蕉、幻住庵記「幻住庵の三字を―・らる」。「死後楽聖の名を―・られる」

➌《送》こちら側の事物をあちら側の別の所に動かして移す。

①先方に届くようにする。派遣する。送付する。宇津保物語俊蔭「琴をば例の旋風つじかぜ―・る」。「荷物を―・る」「使節を―・る」「合図を―・る」「視線を―・る」

②恩返し・つぐないなどをする。日葡辞書「ヲン(恩)ヲヲクル」「トガヲヲクル」

③順次に次へ移し動かす。「バケツを手で―・る」「ひざを―・る」

④(文字が読みやすいように)漢字の下に仮名をつける。送りがなをつける。「活用語尾を―・る」

おぐるす【小栗栖】ヲ‥

京都市伏見区東部の地名。もと醍醐村の字。1582年(天正10)山崎から敗退した明智光秀が殺された所。

⇒おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】

おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】ヲ‥チヤウ‥ヱ

明智光秀を竹槍で刺殺したと伝える小栗栖の農民。岡本綺堂が1920年(大正9)に同名で戯曲化。

⇒おぐるす【小栗栖】

お‐ぐるま【小車】ヲ‥

①小さい車。また、くるま。閑吟集「思ひまはせば―の、わづかなりけるうき世哉」

②キク科の多年草。田のあぜや原野に自生。茎の高さ約60センチメートル。茎葉は無柄で互生。夏、茎頂に菊に似た鮮黄色の頭状花をつける。花を乾して薬用とする。ノグルマ。漢名、旋覆花。

オグルマ

提供:OPO

⇒おぐるま‐にしき【小車錦】

おぐるま‐にしき【小車錦】ヲ‥

黄地に黒糸で牛車の文を織り出した錦。伊勢の式年遷宮の際、神宝の一つとして調進される。

⇒お‐ぐるま【小車】

お‐くるみ【御包み】

赤ん坊を抱く時に使うふとん。ねんねこ、かいまきに似て、小形で袖のないもの。

おくれ【後れ・遅れ】

①おくれること。あとになること。またその度合。狂言、双六「双六の―の筒をふるあした」。「―が出る」「―を取りもどす」「時代―」

②ひるむこと。気おくれ。

③負けること。劣ること。失敗。「―を取る」

④「おくれ毛」の略。傾城禁短気「髪の曲わげ、―を抜き揃へて」

⇒おくれ‐がけ【後れ駆け】

⇒おくれ‐がみ【後れ髪】

⇒おくれ‐げ【後れ毛】

⇒おくれ‐ざき【後れ咲き】

⇒おくれ‐はかい【遅れ破壊】

⇒おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれ‐がけ【後れ駆け】

(→)「おくればせ」に同じ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐がみ【後れ髪】

(→)「おくれ毛」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐げ【後れ毛】

女の、ほつれて下がった髪の毛。おくれがみ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ざき【後れ咲き】

花の時季におくれて咲くこと。また、その花。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐さきだ・つ【後れ先立つ】

〔自四〕

あとになったり先になったりする。ある人は生き残り、ある人は先に死んでゆく。保元物語(金刀比羅本)「されども―・つ習ひ、弓矢取る者の子供なれば力及ばざる事どもなり」

おくれ‐はかい【遅れ破壊】‥クワイ

高強度の部材が、設置から一定期間の経過後、特別な応力の作用なしに破断する現象。部材に加わる静荷重による。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれてその場所にかけつけること。時機におくれること。(自分の行動を恐縮していう)「―ながら御礼申し上げます」

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おく・れる【後れる・遅れる】

〔自下一〕[文]おく・る(下二)

自然の結果として、後からついて行くようになる意。転じて、後に残される意。また、ある基準に及ばない意。

①(共に行動し存在するものより)あとになる。遅くなる。万葉集17「春さめにもえし柳か梅の花友に―・れぬ常のものかも」。土佐日記「ふんとき、これもちが舟の―・れたりし」。「一つ―・れて咲く」

②他の立ち去ったあとにとどまる。とりのこされる。万葉集8「難波辺に人の行ければ―・れ居てわかなつむ児を見るがかなしさ」

③人に先立たれる。生き残る。死におくれる。源氏物語若菜上「故院に―・れ奉りし頃ほひより」。徒然草「人に―・れて四十九日の仏事に」。「妻に―・れる」

④時機を逸する。きまった時間や標準などよりおそくなる。崇神紀「すみやかに図るにあらずは、必ず―・れなむ」。「学校に―・れる」「経済の立ち直りが―・れている」

⑤時計が標準時間よりあとになる。「1日に1秒だけ―・れる」

⑥時勢・流行に追い付けなくなる。浮世風呂4「流行といふものは瞬めばたきをする間に―・れるから」

⑦(容貌・性情・才能などの面で)他とくらべて及ばない。劣る。大鏡伊尹「よろづにととのひ給へるに、和歌のかたや少し―・れ給へりけん」。「演技力で彼に―・れる」

⑧気おくれする。自信をなくし、しりごみする。源氏物語梅枝「あやしう、心―・れても進み出でつる涙かな」。狂言、文山立「『ああ、まづ待て待て』『何と―・れたか』」

◇広く一般には「遅」。3・8にはふつう「後」を使う。

お‐ぐろ【小畔】ヲ‥

小さなあぜ。また、くろ。散木奇歌集「ひまもあらば―に立てるあをさぎの」

おく‐ろう【屋漏】ヲク‥

①家の北西隅で神を祀る所。家の最も奥まった所。

②転じて、人の目につかない所。

③雨が屋根からもれること。やもり。

⇒屋漏に愧じず

⇒おぐるま‐にしき【小車錦】

おぐるま‐にしき【小車錦】ヲ‥

黄地に黒糸で牛車の文を織り出した錦。伊勢の式年遷宮の際、神宝の一つとして調進される。

⇒お‐ぐるま【小車】

お‐くるみ【御包み】

赤ん坊を抱く時に使うふとん。ねんねこ、かいまきに似て、小形で袖のないもの。

おくれ【後れ・遅れ】

①おくれること。あとになること。またその度合。狂言、双六「双六の―の筒をふるあした」。「―が出る」「―を取りもどす」「時代―」

②ひるむこと。気おくれ。

③負けること。劣ること。失敗。「―を取る」

④「おくれ毛」の略。傾城禁短気「髪の曲わげ、―を抜き揃へて」

⇒おくれ‐がけ【後れ駆け】

⇒おくれ‐がみ【後れ髪】

⇒おくれ‐げ【後れ毛】

⇒おくれ‐ざき【後れ咲き】

⇒おくれ‐はかい【遅れ破壊】

⇒おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれ‐がけ【後れ駆け】

(→)「おくればせ」に同じ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐がみ【後れ髪】

(→)「おくれ毛」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐げ【後れ毛】

女の、ほつれて下がった髪の毛。おくれがみ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ざき【後れ咲き】

花の時季におくれて咲くこと。また、その花。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐さきだ・つ【後れ先立つ】

〔自四〕

あとになったり先になったりする。ある人は生き残り、ある人は先に死んでゆく。保元物語(金刀比羅本)「されども―・つ習ひ、弓矢取る者の子供なれば力及ばざる事どもなり」

おくれ‐はかい【遅れ破壊】‥クワイ

高強度の部材が、設置から一定期間の経過後、特別な応力の作用なしに破断する現象。部材に加わる静荷重による。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれてその場所にかけつけること。時機におくれること。(自分の行動を恐縮していう)「―ながら御礼申し上げます」

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おく・れる【後れる・遅れる】

〔自下一〕[文]おく・る(下二)

自然の結果として、後からついて行くようになる意。転じて、後に残される意。また、ある基準に及ばない意。

①(共に行動し存在するものより)あとになる。遅くなる。万葉集17「春さめにもえし柳か梅の花友に―・れぬ常のものかも」。土佐日記「ふんとき、これもちが舟の―・れたりし」。「一つ―・れて咲く」

②他の立ち去ったあとにとどまる。とりのこされる。万葉集8「難波辺に人の行ければ―・れ居てわかなつむ児を見るがかなしさ」

③人に先立たれる。生き残る。死におくれる。源氏物語若菜上「故院に―・れ奉りし頃ほひより」。徒然草「人に―・れて四十九日の仏事に」。「妻に―・れる」

④時機を逸する。きまった時間や標準などよりおそくなる。崇神紀「すみやかに図るにあらずは、必ず―・れなむ」。「学校に―・れる」「経済の立ち直りが―・れている」

⑤時計が標準時間よりあとになる。「1日に1秒だけ―・れる」

⑥時勢・流行に追い付けなくなる。浮世風呂4「流行といふものは瞬めばたきをする間に―・れるから」

⑦(容貌・性情・才能などの面で)他とくらべて及ばない。劣る。大鏡伊尹「よろづにととのひ給へるに、和歌のかたや少し―・れ給へりけん」。「演技力で彼に―・れる」

⑧気おくれする。自信をなくし、しりごみする。源氏物語梅枝「あやしう、心―・れても進み出でつる涙かな」。狂言、文山立「『ああ、まづ待て待て』『何と―・れたか』」

◇広く一般には「遅」。3・8にはふつう「後」を使う。

お‐ぐろ【小畔】ヲ‥

小さなあぜ。また、くろ。散木奇歌集「ひまもあらば―に立てるあをさぎの」

おく‐ろう【屋漏】ヲク‥

①家の北西隅で神を祀る所。家の最も奥まった所。

②転じて、人の目につかない所。

③雨が屋根からもれること。やもり。

⇒屋漏に愧じず

お‐くま

(「おくましね(御糈)」の略)神に供えるお米。御洗米。狂言、目近「祇園へ参詣したと見えて、―を請うて来たさうな」

おぐま【小熊】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐま‐ひでお【小熊秀雄】

おく‐まえ‐て【奥まへて】‥マヘ‥

(→)「おくまけて」に同じ。

おく‐まけ‐て【奥まけて】

将来に期待して。末かけて。一説、心に深く。万葉集11「―吾が思もふ妹が言の繁けく」

おぐま‐ひでお【小熊秀雄】ヲ‥ヲ

詩人。小樽生れ。ナップに加わり、プロレタリア詩人として活躍。作「飛ぶ橇そり」「流民詩集」など。(1901〜1940)

⇒おぐま【小熊】

おく‐ま・る【奥まる】

〔自五〕

①奥深くなる。奥に位置する。源氏物語若紫「少し―・りたる山住みもせで」。「―・った部屋」

②奥ゆかしいさまである。源氏物語花宴「心にくく―・りたるけはひは立ちおくれ」

③内気である。引っ込みがちである。源氏物語橋姫「かくいと―・り給へるも」

おく‐まん【億万】

非常に大きい数。

⇒おくまん‐ごう【億万劫】

⇒おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】

おくまん‐ごう【億万劫】‥ゴフ

非常に長い時間。→劫こう。

⇒おく‐まん【億万】

おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】‥チヤウ‥

何億という財産を持つ大金持。

⇒おく‐まん【億万】

お‐くみ【衽・袵】

(オオクビ(大領)の約転)和服で、前の左右にあって、上は襟えりにつづき下は褄つまに至る半幅の布。上交うわがい。→和服(図)。

⇒おくみ‐さがり【衽下り】

⇒おくみ‐さき【衽先】

⇒おくみ‐なり【衽形】

お‐くみ【御組】

江戸時代の組屋敷のこと。

おくみ‐さがり【衽下り】

前身頃まえみごろの肩から衽先までの間。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐さき【衽先】

衽の上端。襟と身頃との間にはさまって斜めにとがったところ。剣先けんさき。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐なり【衽形】

衽先のように斜めになった形。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おく‐みや【奥宮】

(→)奥社おくしゃに同じ。

おく‐むき【奥向】

①家の奥の方。

②家計・家事に関する方面。また、その仕事。武家や大家についていった。「―不如意」「―女中」

おく‐むめお【奥むめお】‥ヲ

女性運動家。本名、梅尾。福井市生れ。新婦人協会結成に参加し、婦人参政権獲得のため活動。第二次大戦後参議院議員、主婦連合会の初代会長。(1895〜1997)

⇒おく【奥】

おくむら【奥村】

姓氏の一つ。

⇒おくむら‐いおこ【奥村五百子】

⇒おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】

⇒おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

おくむら‐いおこ【奥村五百子】‥イホ‥

女性運動家・社会事業家。肥前唐津生れ。義和団事件出兵の際、軍人遺族救護を志し、愛国婦人会を創立。(1845〜1907)

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】‥ギウ

日本画家。本名、義三よしぞう。東京生れ。梶田半古・小林古径に学ぶ。日本美術院同人。作「鳴門」など。文化勲章。(1889〜1990)

奥村土牛

撮影:田沼武能

お‐くま

(「おくましね(御糈)」の略)神に供えるお米。御洗米。狂言、目近「祇園へ参詣したと見えて、―を請うて来たさうな」

おぐま【小熊】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐま‐ひでお【小熊秀雄】

おく‐まえ‐て【奥まへて】‥マヘ‥

(→)「おくまけて」に同じ。

おく‐まけ‐て【奥まけて】

将来に期待して。末かけて。一説、心に深く。万葉集11「―吾が思もふ妹が言の繁けく」

おぐま‐ひでお【小熊秀雄】ヲ‥ヲ

詩人。小樽生れ。ナップに加わり、プロレタリア詩人として活躍。作「飛ぶ橇そり」「流民詩集」など。(1901〜1940)

⇒おぐま【小熊】

おく‐ま・る【奥まる】

〔自五〕

①奥深くなる。奥に位置する。源氏物語若紫「少し―・りたる山住みもせで」。「―・った部屋」

②奥ゆかしいさまである。源氏物語花宴「心にくく―・りたるけはひは立ちおくれ」

③内気である。引っ込みがちである。源氏物語橋姫「かくいと―・り給へるも」

おく‐まん【億万】

非常に大きい数。

⇒おくまん‐ごう【億万劫】

⇒おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】

おくまん‐ごう【億万劫】‥ゴフ

非常に長い時間。→劫こう。

⇒おく‐まん【億万】

おくまん‐ちょうじゃ【億万長者】‥チヤウ‥

何億という財産を持つ大金持。

⇒おく‐まん【億万】

お‐くみ【衽・袵】

(オオクビ(大領)の約転)和服で、前の左右にあって、上は襟えりにつづき下は褄つまに至る半幅の布。上交うわがい。→和服(図)。

⇒おくみ‐さがり【衽下り】

⇒おくみ‐さき【衽先】

⇒おくみ‐なり【衽形】

お‐くみ【御組】

江戸時代の組屋敷のこと。

おくみ‐さがり【衽下り】

前身頃まえみごろの肩から衽先までの間。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐さき【衽先】

衽の上端。襟と身頃との間にはさまって斜めにとがったところ。剣先けんさき。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おくみ‐なり【衽形】

衽先のように斜めになった形。

⇒お‐くみ【衽・袵】

おく‐みや【奥宮】

(→)奥社おくしゃに同じ。

おく‐むき【奥向】

①家の奥の方。

②家計・家事に関する方面。また、その仕事。武家や大家についていった。「―不如意」「―女中」

おく‐むめお【奥むめお】‥ヲ

女性運動家。本名、梅尾。福井市生れ。新婦人協会結成に参加し、婦人参政権獲得のため活動。第二次大戦後参議院議員、主婦連合会の初代会長。(1895〜1997)

⇒おく【奥】

おくむら【奥村】

姓氏の一つ。

⇒おくむら‐いおこ【奥村五百子】

⇒おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】

⇒おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

おくむら‐いおこ【奥村五百子】‥イホ‥

女性運動家・社会事業家。肥前唐津生れ。義和団事件出兵の際、軍人遺族救護を志し、愛国婦人会を創立。(1845〜1907)

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐とぎゅう【奥村土牛】‥ギウ

日本画家。本名、義三よしぞう。東京生れ。梶田半古・小林古径に学ぶ。日本美術院同人。作「鳴門」など。文化勲章。(1889〜1990)

奥村土牛

撮影:田沼武能

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

江戸中期の浮世絵師。版元奥村屋の主人。俗称、源八。号は芳月堂・丹鳥斎・文角など。墨摺絵から紅摺絵まで、浮世絵の初期に活躍。西洋画法も採り入れ、浮絵うきえ・柱絵・三幅対物など新しい表現形式を始めた。版画彩色の改良にも寄与。(1686〜1764)

⇒おくむら【奥村】

おく‐め【奥目】

普通の人より奥にくぼんでいる目。くぼ目。

おく‐めつけ【奥目付】

大名の家の、奥勤めの女中などを監督した役。奥横目。

おく‐めん【臆面】

気おくれした顔色・様子。「―もなく」

お‐くもじ【御く文字】

(女房詞)菜漬。転じて、茶漬飯。→くもじ

おく‐や【奥屋】

⇒おくのや

おく‐やく【奥役】

劇場で、楽屋に関する一切の事務を支配する人。

おく‐やしろ【奥社】

⇒おくしゃ

おく‐やま【奥山】

人里を離れた奥深い山。深山。

⇒おくやま‐の【奥山の】

おくやま‐の【奥山の】

〔枕〕

「まき(真木)」「ふかき(深き)」「たつき(立木)」にかかる。

⇒おく‐やま【奥山】

おく‐ゆうひつ【奥右筆】‥イウ‥

江戸幕府の職名。若年寄に属し、公文書や記録を管理し、老中の諮問を受けて先例を調査した。→表右筆

おく‐ゆかし・い【奥床しい】

〔形〕[文]おくゆか・し(シク)

(「奥行かし」の意)

①知りたい。見たい。聞きたい。源氏物語橋姫「あはれにおぼつかなく思しわたる事の筋を聞ゆれば、いと―・しけれど」

②奥深くて慕わしい。深い心づかいがあって引きつけられる。源氏物語末摘花「ざれくつがへる今やうのよしばみよりはこよなう―・しうおぼしわたるに」。「―・い人柄」

おく‐ゆき【奥行】

①家屋や地面などの、表から奥までの距離。裏行。↔間口まぐち。

②比喩的に、人柄や思慮の奥深さ。「―のある話をする」

⇒おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

〔心〕空間内にある諸物体の遠近差を知覚すること。

⇒おく‐ゆき【奥行】

おく‐ゆるし【奥許】

芸道・武道などで、師匠から奥義おうぎを伝えられること。奥伝。

おく‐よこめ【奥横目】

(→)奥目付おくめつけに同じ。

お‐くら【御蔵】

①蔵米くらまいとして支給する米を収納・保管した江戸幕府の倉庫。

②(御蔵に入れる意から)企画した興行や演目が中止になること。使わずにしまっておくこと。「―にする」「―入りになる」

⇒おくら‐がみ【御蔵紙】

オクラ【okra】

アオイ科の一年草。高さは約1.5メートル。アフリカ原産とされる。日本への果菜としての導入は比較的最近。花は黄色大輪で、一日花。若い莢さやを生食・煮食する。オクロー。アメリカネリ。ガンボ。陸蓮根おかれんこん。

オクラ

⇒おくむら【奥村】

おくむら‐まさのぶ【奥村政信】

江戸中期の浮世絵師。版元奥村屋の主人。俗称、源八。号は芳月堂・丹鳥斎・文角など。墨摺絵から紅摺絵まで、浮世絵の初期に活躍。西洋画法も採り入れ、浮絵うきえ・柱絵・三幅対物など新しい表現形式を始めた。版画彩色の改良にも寄与。(1686〜1764)

⇒おくむら【奥村】

おく‐め【奥目】

普通の人より奥にくぼんでいる目。くぼ目。

おく‐めつけ【奥目付】

大名の家の、奥勤めの女中などを監督した役。奥横目。

おく‐めん【臆面】

気おくれした顔色・様子。「―もなく」

お‐くもじ【御く文字】

(女房詞)菜漬。転じて、茶漬飯。→くもじ

おく‐や【奥屋】

⇒おくのや

おく‐やく【奥役】

劇場で、楽屋に関する一切の事務を支配する人。

おく‐やしろ【奥社】

⇒おくしゃ

おく‐やま【奥山】

人里を離れた奥深い山。深山。

⇒おくやま‐の【奥山の】

おくやま‐の【奥山の】

〔枕〕

「まき(真木)」「ふかき(深き)」「たつき(立木)」にかかる。

⇒おく‐やま【奥山】

おく‐ゆうひつ【奥右筆】‥イウ‥

江戸幕府の職名。若年寄に属し、公文書や記録を管理し、老中の諮問を受けて先例を調査した。→表右筆

おく‐ゆかし・い【奥床しい】

〔形〕[文]おくゆか・し(シク)

(「奥行かし」の意)

①知りたい。見たい。聞きたい。源氏物語橋姫「あはれにおぼつかなく思しわたる事の筋を聞ゆれば、いと―・しけれど」

②奥深くて慕わしい。深い心づかいがあって引きつけられる。源氏物語末摘花「ざれくつがへる今やうのよしばみよりはこよなう―・しうおぼしわたるに」。「―・い人柄」

おく‐ゆき【奥行】

①家屋や地面などの、表から奥までの距離。裏行。↔間口まぐち。

②比喩的に、人柄や思慮の奥深さ。「―のある話をする」

⇒おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

おくゆき‐ちかく【奥行知覚】

〔心〕空間内にある諸物体の遠近差を知覚すること。

⇒おく‐ゆき【奥行】

おく‐ゆるし【奥許】

芸道・武道などで、師匠から奥義おうぎを伝えられること。奥伝。

おく‐よこめ【奥横目】

(→)奥目付おくめつけに同じ。

お‐くら【御蔵】

①蔵米くらまいとして支給する米を収納・保管した江戸幕府の倉庫。

②(御蔵に入れる意から)企画した興行や演目が中止になること。使わずにしまっておくこと。「―にする」「―入りになる」

⇒おくら‐がみ【御蔵紙】

オクラ【okra】

アオイ科の一年草。高さは約1.5メートル。アフリカ原産とされる。日本への果菜としての導入は比較的最近。花は黄色大輪で、一日花。若い莢さやを生食・煮食する。オクロー。アメリカネリ。ガンボ。陸蓮根おかれんこん。

オクラ

オクラ(実)

撮影:関戸 勇

オクラ(実)

撮影:関戸 勇

オクラ(花)

撮影:関戸 勇

オクラ(花)

撮影:関戸 勇

おぐら【小倉】ヲ‥

①京都市右京区の小倉山付近一帯の古称。

②「おぐらあん」「おぐらじるこ」の略。

⇒おぐら‐アイス【小倉アイス】

⇒おぐら‐あん【小倉餡】

⇒おぐら‐かん【小倉羹】

⇒おぐら‐さんそう【小倉山荘】

⇒おぐら‐しきし【小倉色紙】

⇒おぐら‐じるこ【小倉汁粉】

⇒おぐら‐づけ【小倉付】

⇒おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】

⇒おぐら‐やま【小倉山】

おぐら【小倉】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】

⇒おぐら‐しんぺい【小倉進平】

⇒おぐら‐まさつね【小倉正恒】

⇒おぐら‐ゆき【小倉遊亀】

おぐら‐アイス【小倉アイス】ヲ‥

小豆あずきの粒餡つぶあんをまぜたアイスクリーム。小豆アイス。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐あん【小倉餡】ヲ‥

小豆の練餡ねりあんに、大納言・赤小豆または隠元豆の蜜煮を粒のまままぜた餡。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

お‐ぐら・い【小暗い】ヲ‥

〔形〕[文]をぐら・し(ク)

少し暗い。何となくうすぐらい。ほのぐらい。「こぐらい」とも。源氏物語宿木「山のかた―・く、なにのあやめもみえぬに」

おくら‐か・す【後らかす】

〔他四〕

①(→)「おくらす」に同じ。源氏物語関屋「車など、かたへは―・し、先に立てなどしたれど」

②生き残らせる。源氏物語蜻蛉「今は限りの道にしも、我を―・し」

③なおざりにする。おこたる。源氏物語匂宮「後の世の御勤めも―・し給はず」

おくら‐がみ【御蔵紙】

米年貢の代りとして、藩の紙蔵に納めた和紙。くらがみ。↔脇紙わきがみ

⇒お‐くら【御蔵】

おぐら‐かん【小倉羹】ヲ‥

赤小豆または隠元豆などの蜜煮を粒のまままぜた煉羊羹。小倉羊羹。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】ヲ‥

数学者。山形県生れ。東京物理学校卒。大正末期から数学教育の近代化に尽力。戦時下の科学技術の動員体制を批判。民主主義科学者協会初代会長。著「数学教育史」「数学史研究」など。(1885〜1962)

小倉金之助

提供:毎日新聞社

おぐら【小倉】ヲ‥

①京都市右京区の小倉山付近一帯の古称。

②「おぐらあん」「おぐらじるこ」の略。

⇒おぐら‐アイス【小倉アイス】

⇒おぐら‐あん【小倉餡】

⇒おぐら‐かん【小倉羹】

⇒おぐら‐さんそう【小倉山荘】

⇒おぐら‐しきし【小倉色紙】

⇒おぐら‐じるこ【小倉汁粉】

⇒おぐら‐づけ【小倉付】

⇒おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】

⇒おぐら‐やま【小倉山】

おぐら【小倉】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】

⇒おぐら‐しんぺい【小倉進平】

⇒おぐら‐まさつね【小倉正恒】

⇒おぐら‐ゆき【小倉遊亀】

おぐら‐アイス【小倉アイス】ヲ‥

小豆あずきの粒餡つぶあんをまぜたアイスクリーム。小豆アイス。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐あん【小倉餡】ヲ‥

小豆の練餡ねりあんに、大納言・赤小豆または隠元豆の蜜煮を粒のまままぜた餡。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

お‐ぐら・い【小暗い】ヲ‥

〔形〕[文]をぐら・し(ク)

少し暗い。何となくうすぐらい。ほのぐらい。「こぐらい」とも。源氏物語宿木「山のかた―・く、なにのあやめもみえぬに」

おくら‐か・す【後らかす】

〔他四〕

①(→)「おくらす」に同じ。源氏物語関屋「車など、かたへは―・し、先に立てなどしたれど」

②生き残らせる。源氏物語蜻蛉「今は限りの道にしも、我を―・し」

③なおざりにする。おこたる。源氏物語匂宮「後の世の御勤めも―・し給はず」

おくら‐がみ【御蔵紙】

米年貢の代りとして、藩の紙蔵に納めた和紙。くらがみ。↔脇紙わきがみ

⇒お‐くら【御蔵】

おぐら‐かん【小倉羹】ヲ‥

赤小豆または隠元豆などの蜜煮を粒のまままぜた煉羊羹。小倉羊羹。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐きんのすけ【小倉金之助】ヲ‥

数学者。山形県生れ。東京物理学校卒。大正末期から数学教育の近代化に尽力。戦時下の科学技術の動員体制を批判。民主主義科学者協会初代会長。著「数学教育史」「数学史研究」など。(1885〜1962)

小倉金之助

提供:毎日新聞社

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐さんそう【小倉山荘】ヲ‥サウ

京都小倉山麓にあった藤原定家の山荘(嵯峨山荘)。百人一首の色紙をこの障子に張ったという。後には、近くの宇都宮頼綱の山荘(中院山荘)のこともいう。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しきし【小倉色紙】ヲ‥

藤原定家が小倉百人一首を書いたと考えられる色紙。小倉山荘色紙。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐じるこ【小倉汁粉】ヲ‥

小倉餡を用いた汁粉。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しんぺい【小倉進平】ヲ‥

言語学者。宮城県生れ。東大卒。京城大・東大教授。生涯を朝鮮語学の確立にささげた。著「郷歌及吏読の研究」「増訂朝鮮語学史」など。(1882〜1944)

⇒おぐら【小倉】

おくら・す【後らす・遅らす】

〔他五〕

おくれるようにする。おくらせる。古今和歌集別「限りなき雲井のよそに別るとも人を心に―・さむやは」。「開始を―・す」

おぐら‐づけ【小倉付】ヲ‥

小倉百人一首の歌の5文字を上に置き、中7文字、下5文字を付けて1句とする冠付かむりづけ。「あきのたの、かり小屋かけて猪の番」の類。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐の‐いけ【巨椋の池】

京都市伏見区・宇治市・久御山くみやま町にまたがって存在した池。周囲16キロメートル、面積約8平方キロメートル。1933〜41年干拓され消滅。古称、おおくらのいりえ。おぐらいけ。

おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】ヲ‥

歌集。藤原定家撰。宇都宮頼綱(蓮生)撰説もある。天智天皇から順徳天皇の時代に至る百人の歌人の歌各1首を撰したもの。二条家で重んぜられ、近世以後歌ガルタとして普及。単に「百人一首」(ヒャクニンシュともよむ)と呼ばれたが、近世以降「新百人一首」などと区別して「小倉」の2字を冠する。小倉山荘色紙和歌。小倉百首。

→文献資料[小倉百人一首]

⇒おぐら【小倉】

オクラホマ【Oklahoma】

アメリカ合衆国中央南部の州。農業・石油産業が盛ん。州都オクラホマ‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

オクラホマ【Oklahoma!】

ブロードウェー‐ミュージカルの一つ。西部開拓時代のオクラホマを舞台に牧童と農家の娘の恋を描く。1943年初演。作詞ハマースタイン、作曲ロジャース。

おぐら‐まさつね【小倉正恒】ヲ‥

実業家。金沢生れ。内務官僚を経て住友本社総理事、第3次近衛内閣蔵相。(1875〜1961)

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐やま【小倉山】ヲ‥

①京都市右京区嵯峨西部にある山。保津川を隔てて嵐山に対する紅葉の名所。

小倉山

撮影:的場 啓

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐さんそう【小倉山荘】ヲ‥サウ

京都小倉山麓にあった藤原定家の山荘(嵯峨山荘)。百人一首の色紙をこの障子に張ったという。後には、近くの宇都宮頼綱の山荘(中院山荘)のこともいう。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しきし【小倉色紙】ヲ‥

藤原定家が小倉百人一首を書いたと考えられる色紙。小倉山荘色紙。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐じるこ【小倉汁粉】ヲ‥

小倉餡を用いた汁粉。おぐら。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐しんぺい【小倉進平】ヲ‥

言語学者。宮城県生れ。東大卒。京城大・東大教授。生涯を朝鮮語学の確立にささげた。著「郷歌及吏読の研究」「増訂朝鮮語学史」など。(1882〜1944)

⇒おぐら【小倉】

おくら・す【後らす・遅らす】

〔他五〕

おくれるようにする。おくらせる。古今和歌集別「限りなき雲井のよそに別るとも人を心に―・さむやは」。「開始を―・す」

おぐら‐づけ【小倉付】ヲ‥

小倉百人一首の歌の5文字を上に置き、中7文字、下5文字を付けて1句とする冠付かむりづけ。「あきのたの、かり小屋かけて猪の番」の類。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐の‐いけ【巨椋の池】

京都市伏見区・宇治市・久御山くみやま町にまたがって存在した池。周囲16キロメートル、面積約8平方キロメートル。1933〜41年干拓され消滅。古称、おおくらのいりえ。おぐらいけ。

おぐら‐ひゃくにんいっしゅ【小倉百人一首】ヲ‥

歌集。藤原定家撰。宇都宮頼綱(蓮生)撰説もある。天智天皇から順徳天皇の時代に至る百人の歌人の歌各1首を撰したもの。二条家で重んぜられ、近世以後歌ガルタとして普及。単に「百人一首」(ヒャクニンシュともよむ)と呼ばれたが、近世以降「新百人一首」などと区別して「小倉」の2字を冠する。小倉山荘色紙和歌。小倉百首。

→文献資料[小倉百人一首]

⇒おぐら【小倉】

オクラホマ【Oklahoma】

アメリカ合衆国中央南部の州。農業・石油産業が盛ん。州都オクラホマ‐シティー。→アメリカ合衆国(図)

オクラホマ【Oklahoma!】

ブロードウェー‐ミュージカルの一つ。西部開拓時代のオクラホマを舞台に牧童と農家の娘の恋を描く。1943年初演。作詞ハマースタイン、作曲ロジャース。

おぐら‐まさつね【小倉正恒】ヲ‥

実業家。金沢生れ。内務官僚を経て住友本社総理事、第3次近衛内閣蔵相。(1875〜1961)

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐やま【小倉山】ヲ‥

①京都市右京区嵯峨西部にある山。保津川を隔てて嵐山に対する紅葉の名所。

小倉山

撮影:的場 啓

②奈良県桜井市の山という。鹿などが和歌によまれる。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐ゆき【小倉遊亀】ヲ‥

日本画家。本名、ゆき。大津市生れ。安田靫彦に師事。明朗で快活なデフォルメによる画風で知られる。作「浴女」。文化勲章。(1895〜2000)

⇒おぐら【小倉】

おくり【送り・贈り】

①おくること。

②送り届けること。

③見送ること。

④管轄を移すこと。「検察庁―」

⑤物・事を次へ、あるいは前へ回すこと。「順―」「手―」

⑥葬送。源氏物語桐壺「同じ煙にものぼりなんと泣きこがれたまひて御―の女房の車に」。「野辺の―」

⑦能の用語。謡は1句8拍を原則とするが、それが1句2拍である句。

⑧㋐浄瑠璃の旋律型の一つ。1段の途中の一区切りの部分に用い、常の送りのほか、色送り・吟送りなど種類が多い。

㋑小唄の後弾あとびきに用いる三味線の手。

㋒下座げざ音楽で、役者の引込みに用いる唄。おくり唄。

⑨「おくり状」の略。

⑩遊里の茶屋で、酒肴の価。

⑪俳優の従僕。

⑫大谷派で、死者を入棺する時、御髪剃おこうぞりを行う僧侶が棺の中に入れる書状。書状の内容は誰にも見せない。

⑬工作機械が1回転するごとに工作物または工具がうごく距離。

⇒おくり‐あし【送り足】

⇒おくり‐あり【送蟻】

⇒おくり‐おおかみ【送り狼】

⇒おくり‐がな【送り仮名】

⇒おくり‐ぎょう【送り経】

⇒おくり‐けん【送り券】

⇒おくり‐ごう【贈り号・諡号】

⇒おくり‐さき【送り先】

⇒おくり‐ざる【送猿】

⇒おくり‐さんじゅう【送り三重】

⇒おくり‐じ【送り字】

⇒おくり‐じょう【送り状】

⇒おくり‐しょうがつ【送り正月】

⇒おくり‐ぜん【送り膳】

⇒おくり‐そうち【送り装置】

⇒おくり‐たおし【送り倒し】

⇒おくり‐だし【送り出し】

⇒おくり‐だんご【送り団子】

⇒おくり‐づつ【送り筒】

⇒おくり‐て【送り手】

⇒おくり‐な【贈り名・諡】

⇒おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

⇒おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

⇒おくり‐バント【送りバント】

⇒おくり‐び【送り火】

⇒おくり‐びと【送り人】

⇒おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】

⇒おくり‐ぶ【送り夫】

⇒おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

⇒おくり‐ぶみ【送り文】

⇒おくり‐ぼん【送り盆】

⇒おくり‐まぜ【送りまぜ】

⇒おくり‐むかえ【送り迎え】

⇒おくり‐もの【贈物】

お‐くり【御庫裏】

浄土真宗で、僧の妻。

おぐり【小栗】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】

⇒おぐり‐そうたん【小栗宗湛】

⇒おぐり‐はんがん【小栗判官】

⇒おぐり‐ふうよう【小栗風葉】

⇒おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】

おくり‐あし【送り足】

①貴人の前に目録を持ち出す時、敷居際で足を引いて、踏み直した上で越える礼式の足どり。

②剣道で、打ちこむ時、前足を踏み出してすぐ後足を前足にひきつける足さばき。

③相撲で、相手を吊り上げたまま土俵の外に足を踏み出すこと。負けにならない。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐あり【送蟻】

鴨居などを釣るとき用いる仕口。束の端に作った蟻枘ありほぞを相手部材の逃げ穴から蟻穴に送りこむ。寄蟻よせあり。

送蟻

②奈良県桜井市の山という。鹿などが和歌によまれる。

⇒おぐら【小倉】

おぐら‐ゆき【小倉遊亀】ヲ‥

日本画家。本名、ゆき。大津市生れ。安田靫彦に師事。明朗で快活なデフォルメによる画風で知られる。作「浴女」。文化勲章。(1895〜2000)

⇒おぐら【小倉】

おくり【送り・贈り】

①おくること。

②送り届けること。

③見送ること。

④管轄を移すこと。「検察庁―」

⑤物・事を次へ、あるいは前へ回すこと。「順―」「手―」

⑥葬送。源氏物語桐壺「同じ煙にものぼりなんと泣きこがれたまひて御―の女房の車に」。「野辺の―」

⑦能の用語。謡は1句8拍を原則とするが、それが1句2拍である句。

⑧㋐浄瑠璃の旋律型の一つ。1段の途中の一区切りの部分に用い、常の送りのほか、色送り・吟送りなど種類が多い。

㋑小唄の後弾あとびきに用いる三味線の手。

㋒下座げざ音楽で、役者の引込みに用いる唄。おくり唄。

⑨「おくり状」の略。

⑩遊里の茶屋で、酒肴の価。

⑪俳優の従僕。

⑫大谷派で、死者を入棺する時、御髪剃おこうぞりを行う僧侶が棺の中に入れる書状。書状の内容は誰にも見せない。

⑬工作機械が1回転するごとに工作物または工具がうごく距離。

⇒おくり‐あし【送り足】

⇒おくり‐あり【送蟻】

⇒おくり‐おおかみ【送り狼】

⇒おくり‐がな【送り仮名】

⇒おくり‐ぎょう【送り経】

⇒おくり‐けん【送り券】

⇒おくり‐ごう【贈り号・諡号】

⇒おくり‐さき【送り先】

⇒おくり‐ざる【送猿】

⇒おくり‐さんじゅう【送り三重】

⇒おくり‐じ【送り字】

⇒おくり‐じょう【送り状】

⇒おくり‐しょうがつ【送り正月】

⇒おくり‐ぜん【送り膳】

⇒おくり‐そうち【送り装置】

⇒おくり‐たおし【送り倒し】

⇒おくり‐だし【送り出し】

⇒おくり‐だんご【送り団子】

⇒おくり‐づつ【送り筒】

⇒おくり‐て【送り手】

⇒おくり‐な【贈り名・諡】

⇒おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

⇒おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

⇒おくり‐バント【送りバント】

⇒おくり‐び【送り火】

⇒おくり‐びと【送り人】

⇒おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】

⇒おくり‐ぶ【送り夫】

⇒おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

⇒おくり‐ぶみ【送り文】

⇒おくり‐ぼん【送り盆】

⇒おくり‐まぜ【送りまぜ】

⇒おくり‐むかえ【送り迎え】

⇒おくり‐もの【贈物】

お‐くり【御庫裏】

浄土真宗で、僧の妻。

おぐり【小栗】ヲ‥

姓氏の一つ。

⇒おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】

⇒おぐり‐そうたん【小栗宗湛】

⇒おぐり‐はんがん【小栗判官】

⇒おぐり‐ふうよう【小栗風葉】

⇒おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】

おくり‐あし【送り足】

①貴人の前に目録を持ち出す時、敷居際で足を引いて、踏み直した上で越える礼式の足どり。

②剣道で、打ちこむ時、前足を踏み出してすぐ後足を前足にひきつける足さばき。

③相撲で、相手を吊り上げたまま土俵の外に足を踏み出すこと。負けにならない。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐あり【送蟻】

鴨居などを釣るとき用いる仕口。束の端に作った蟻枘ありほぞを相手部材の逃げ穴から蟻穴に送りこむ。寄蟻よせあり。

送蟻

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐おおかみ【送り狼】‥オホカミ

①山中などで、人の後を追って来て襲うという狼。

②表面は好意的に人(特に女)を送りとどけながら、途中でこれに乱暴をはたらく危険な人物。狼れん。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐かえ・す【送り返す】‥カヘス

〔他五〕

送られてきたものを送り主へ戻す。返送する。

おくり‐がな【送り仮名】

①漢文を訓読するために、漢字の右方に書き添えた活用語尾または助詞・助動詞などを表す片仮名。捨て仮名。尻仮名。

②日本語の表記法で、漢字で書いた語の読みを明らかにするために、その語の末部を漢字の下につけて表す仮名。「穏やかに」「怠らず」「即ち」など。

⇒おくり【送り・贈り】

オクリ‐カンキリ【oculi cancri ラテン】

(「カニの眼」の意)ザリガニ類の胃石いせき。炭酸石灰・燐酸石灰より成り、蘭方で利尿剤とされた。蝲蛄ざりがに石。→胃石

おくり‐ぎょう【送り経】‥ギヤウ

盆の終りの日に、亡者が冥途に帰るのを送るための読経。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐けん【送り券】

売手が商品および代価を明細に記載して買手に与える勘定書。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ごう【贈り号・諡号】‥ガウ

戒名かいみょう。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】ヲ‥カウヅケ‥

幕末の旗本。名は忠順ただまさ。1860年(万延1)通商条約批准交換のため渡米。のち外国奉行・勘定奉行・軍艦奉行等を歴任。フランス公使ロッシュと結んでその援助を受け、製鉄所を起工するなど軍制改革に尽くしたが、徳川慶喜の恭順に反対して辞職。新政府軍により処刑。(1827〜1868)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐こ・む【送り込む】

〔他五〕

①送って中へ入れる。「タンクへ燃料を―・む」「宿屋へ―・む」

②何か働かせる目的で、人を派遣する。「スパイを―・む」「人材を―・む」

おくり‐さき【送り先】

品物や手紙などを送り届ける相手。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ざる【送猿】

雨戸の上方に設けた戸締り用の竪猿たてさるを上げた後、それが落ちないように下に横にさし入れる木片。寄猿よせざる。→猿(図)。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐さんじゅう【送り三重】‥ヂユウ

下座げざ音楽の一つ。主役が花道へ引っ込む時に用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じ【送り字】

(→)「おどりじ(踊字)」に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じょう【送り状】‥ジヤウ

①物資を送付する際に、その内容を明記して発送人から受取人あてに発行する文書。送り文。送進状。おくり。

②(→)仕切状に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐しょうがつ【送り正月】‥シヤウグワツ

多く関西で、2月1日をいう。また、「戻り正月」の意味で使う地方もある。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぜん【送り膳】

饗応の際、欠席した客に膳の料理を送りとどけること。また、その料理。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐そうたん【小栗宗湛】ヲ‥

⇒そうたん(宗湛)。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐そうち【送り装置】‥サウ‥

(feed gear)工作機械で、刃物または被加工物を取り付けた台を、縦または横方向に運動させる装置。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐たおし【送り倒し】‥タフシ

相撲の手。相手の後ろにまわって押し倒すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だし【送り出し】

相撲の手。相手の後ろにまわって土俵の外へ押し出すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だ・す【送り出す】

〔他五〕

①出かける人の手助けなどをして、目的地へ無事出発させる。比喩的に、人を社会に出す。「子供を学校へ―・す」「卒業生を―・す」

②相撲で、相手の背中を押して土俵の外へ出す。

おくり‐だんご【送り団子】

①盆の15日の夜か16日の朝、盆棚に供える団子。

②葬送に際してつくり、棺に従って行って、墓地に供える団子。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐つ・ける【送り付ける】

〔他下一〕[文]おくりつ・く(下二)

相手の意思に関係なく、一方的に送り届ける。「脅迫状を―・ける」

おくり‐づつ【送り筒】

手ごろの竹をずん切りとし、藤づるなどの提げ緒をつけた花入れ。珍しい花を贈る時、水を入れて持って行くのに用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐て【送り手】

金品・情報などを送る側の人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐とど・ける【送り届ける】

〔他下一〕

送って先方に着かせる。「迷子を家まで―・ける」

おくり‐な【贈り名・諡】

人の死後に、その徳をたたえて贈る称号。後のちの諱いみな。諡号しごう。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

人に金品などを送った人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

天皇の譲位に当たって剣璽を新天皇へ渡す時、手ずから取って近衛中将に渡す先帝奉仕の内侍。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐はんがん【小栗判官】ヲ‥グワン

伝説上の人物。常陸の人。父満重が鎌倉公方足利持氏に攻められたとき、照姫(照手姫)のために死を免れ、遊行上人の藤沢の道場に投じた。説経節や浄瑠璃に脚色。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐バント【送りバント】

野球で、走者を次の塁に進めるために行うバント。犠牲バント。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐び【送り火】

①盂蘭盆うらぼんの最終日に、祖先の精霊しょうりょうを送るためにたく火。〈[季]秋〉。↔迎え火。

②(→)後火あとびに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐びと【送り人】

見送りの人。↔迎え人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】‥ヒヤウ‥

近世、江戸の町々で、深夜町の木戸番が通行人があると、それを知らせるために拍子木を打ったこと。日本堤の番所でも行われた。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶ【送り夫】

荷物を運送する人夫。東鑑16「―二十人」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐ふうよう【小栗風葉】ヲ‥エフ

小説家。本名、加藤磯夫。愛知県生れ。尾崎紅葉の門人。「青春」で大衆的人気を博した。他に「恋慕ながし」「恋ざめ」など。(1875〜1926)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

①客を乗せて送る船。

②(→)盆舟ぼんぶねに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶみ【送り文】

送り状。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぼん【送り盆】

盂蘭盆うらぼんの終りの日。精霊しょうりょうを送る。〈[季]秋〉。↔迎え盆。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐まぜ【送りまぜ】

陰暦7月、盂蘭盆会うらぼんえが過ぎて吹く南風。〈[季]秋〉。物類称呼「畿内及中国の船人のことばに…七月未ひつじの風をおくりまぜと云」

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐むかえ【送り迎え】‥ムカヘ

送ったり迎えたりすること。そうげい。「車での―」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】ヲ‥ラウ

小説家。本名、栄次郎。東京生れ。怪奇に富んだ探偵小説を執筆。作「黒死館殺人事件」「完全犯罪」など。(1901〜1946)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐もの【贈物】

人に贈る品物。進物。おつかいもの。プレゼント。「誕生日の―をする」

⇒おくり【送り・贈り】

おく・る【後る・遅る】

〔自下二〕

⇒おくれる(下一)

おく・る【送る・贈る】

〔他五〕

本来は、意志的に後からついて行く意。転じて、後から心をこめて人に物をとどける意。

➊《送》去りゆくものに、別れがたくてついて行く。

①行く人につき従って守って行く。同道する。万葉集5「あま飛ぶや鳥にもがもや都まで―・り申して飛びかへるもの」

②去る人に別れを惜しんでついて行く。去りゆくものに対し惜しみながら別れる。見送る。万葉集11「わぎもこが我を―・るとしろたへの袖ひつまでに泣きしおもほゆ」。宇津保物語俊蔭「七人の人音声楽して…川のほとりまで―・る」。「駅まで―・る」「卒業生を―・る」

③葬送する。死者を墓地に運ぶ。また、去りゆく死者に別れを告げる。万葉集9「あしひきの荒山中に―・りおきてかへらふ見れば心苦しも」。古今和歌集哀傷「さきのおほきおほいまうちぎみを白川のあたりに―・りける夜」。「先年親を―・った」

④時をすごす。源氏物語宿木「いたづらに日を―・るたはぶれにても」。新古今和歌集冬「冬の夜の永きを―・るほどにしも暁がたの鶴の一声」。「幸福な日を―・る」

➋《贈》気持をこめて人に物をとどける。

①贈呈する。つかわす。与える。万葉集18「雪の上に照れる月夜に梅の花折りて―・らむ愛はしき児もがも」。伊勢物語「いとあはれと思ひて夜のものまで―・りてよめる」。日葡辞書「フミヲヲクル」。「讃辞を―・る」「プレゼントを―・る」

②死後に官位を授ける。源氏物語桐壺「三位の位―・りたまふよし、勅使きてその宣命よむなむかなしき事なりける」

③称号あるいは名前などを与える。芭蕉、幻住庵記「幻住庵の三字を―・らる」。「死後楽聖の名を―・られる」

➌《送》こちら側の事物をあちら側の別の所に動かして移す。

①先方に届くようにする。派遣する。送付する。宇津保物語俊蔭「琴をば例の旋風つじかぜ―・る」。「荷物を―・る」「使節を―・る」「合図を―・る」「視線を―・る」

②恩返し・つぐないなどをする。日葡辞書「ヲン(恩)ヲヲクル」「トガヲヲクル」

③順次に次へ移し動かす。「バケツを手で―・る」「ひざを―・る」

④(文字が読みやすいように)漢字の下に仮名をつける。送りがなをつける。「活用語尾を―・る」

おぐるす【小栗栖】ヲ‥

京都市伏見区東部の地名。もと醍醐村の字。1582年(天正10)山崎から敗退した明智光秀が殺された所。

⇒おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】

おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】ヲ‥チヤウ‥ヱ

明智光秀を竹槍で刺殺したと伝える小栗栖の農民。岡本綺堂が1920年(大正9)に同名で戯曲化。

⇒おぐるす【小栗栖】

お‐ぐるま【小車】ヲ‥

①小さい車。また、くるま。閑吟集「思ひまはせば―の、わづかなりけるうき世哉」

②キク科の多年草。田のあぜや原野に自生。茎の高さ約60センチメートル。茎葉は無柄で互生。夏、茎頂に菊に似た鮮黄色の頭状花をつける。花を乾して薬用とする。ノグルマ。漢名、旋覆花。

オグルマ

提供:OPO

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐おおかみ【送り狼】‥オホカミ

①山中などで、人の後を追って来て襲うという狼。

②表面は好意的に人(特に女)を送りとどけながら、途中でこれに乱暴をはたらく危険な人物。狼れん。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐かえ・す【送り返す】‥カヘス

〔他五〕

送られてきたものを送り主へ戻す。返送する。

おくり‐がな【送り仮名】

①漢文を訓読するために、漢字の右方に書き添えた活用語尾または助詞・助動詞などを表す片仮名。捨て仮名。尻仮名。

②日本語の表記法で、漢字で書いた語の読みを明らかにするために、その語の末部を漢字の下につけて表す仮名。「穏やかに」「怠らず」「即ち」など。

⇒おくり【送り・贈り】

オクリ‐カンキリ【oculi cancri ラテン】

(「カニの眼」の意)ザリガニ類の胃石いせき。炭酸石灰・燐酸石灰より成り、蘭方で利尿剤とされた。蝲蛄ざりがに石。→胃石

おくり‐ぎょう【送り経】‥ギヤウ

盆の終りの日に、亡者が冥途に帰るのを送るための読経。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐けん【送り券】

売手が商品および代価を明細に記載して買手に与える勘定書。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ごう【贈り号・諡号】‥ガウ

戒名かいみょう。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐こうずけのすけ【小栗上野介】ヲ‥カウヅケ‥

幕末の旗本。名は忠順ただまさ。1860年(万延1)通商条約批准交換のため渡米。のち外国奉行・勘定奉行・軍艦奉行等を歴任。フランス公使ロッシュと結んでその援助を受け、製鉄所を起工するなど軍制改革に尽くしたが、徳川慶喜の恭順に反対して辞職。新政府軍により処刑。(1827〜1868)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐こ・む【送り込む】

〔他五〕

①送って中へ入れる。「タンクへ燃料を―・む」「宿屋へ―・む」

②何か働かせる目的で、人を派遣する。「スパイを―・む」「人材を―・む」

おくり‐さき【送り先】

品物や手紙などを送り届ける相手。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ざる【送猿】

雨戸の上方に設けた戸締り用の竪猿たてさるを上げた後、それが落ちないように下に横にさし入れる木片。寄猿よせざる。→猿(図)。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐さんじゅう【送り三重】‥ヂユウ

下座げざ音楽の一つ。主役が花道へ引っ込む時に用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じ【送り字】

(→)「おどりじ(踊字)」に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐じょう【送り状】‥ジヤウ

①物資を送付する際に、その内容を明記して発送人から受取人あてに発行する文書。送り文。送進状。おくり。

②(→)仕切状に同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐しょうがつ【送り正月】‥シヤウグワツ

多く関西で、2月1日をいう。また、「戻り正月」の意味で使う地方もある。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぜん【送り膳】

饗応の際、欠席した客に膳の料理を送りとどけること。また、その料理。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐そうたん【小栗宗湛】ヲ‥

⇒そうたん(宗湛)。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐そうち【送り装置】‥サウ‥

(feed gear)工作機械で、刃物または被加工物を取り付けた台を、縦または横方向に運動させる装置。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐たおし【送り倒し】‥タフシ

相撲の手。相手の後ろにまわって押し倒すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だし【送り出し】

相撲の手。相手の後ろにまわって土俵の外へ押し出すわざ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐だ・す【送り出す】

〔他五〕

①出かける人の手助けなどをして、目的地へ無事出発させる。比喩的に、人を社会に出す。「子供を学校へ―・す」「卒業生を―・す」

②相撲で、相手の背中を押して土俵の外へ出す。

おくり‐だんご【送り団子】

①盆の15日の夜か16日の朝、盆棚に供える団子。

②葬送に際してつくり、棺に従って行って、墓地に供える団子。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐つ・ける【送り付ける】

〔他下一〕[文]おくりつ・く(下二)

相手の意思に関係なく、一方的に送り届ける。「脅迫状を―・ける」

おくり‐づつ【送り筒】

手ごろの竹をずん切りとし、藤づるなどの提げ緒をつけた花入れ。珍しい花を贈る時、水を入れて持って行くのに用いる。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐て【送り手】

金品・情報などを送る側の人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐とど・ける【送り届ける】

〔他下一〕

送って先方に着かせる。「迷子を家まで―・ける」

おくり‐な【贈り名・諡】

人の死後に、その徳をたたえて贈る称号。後のちの諱いみな。諡号しごう。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぬし【送り主・贈り主】

人に金品などを送った人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐の‐ないし【送りの内侍】

天皇の譲位に当たって剣璽を新天皇へ渡す時、手ずから取って近衛中将に渡す先帝奉仕の内侍。

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐はんがん【小栗判官】ヲ‥グワン

伝説上の人物。常陸の人。父満重が鎌倉公方足利持氏に攻められたとき、照姫(照手姫)のために死を免れ、遊行上人の藤沢の道場に投じた。説経節や浄瑠璃に脚色。

⇒おぐり【小栗】

おくり‐バント【送りバント】

野球で、走者を次の塁に進めるために行うバント。犠牲バント。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐び【送り火】

①盂蘭盆うらぼんの最終日に、祖先の精霊しょうりょうを送るためにたく火。〈[季]秋〉。↔迎え火。

②(→)後火あとびに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐びと【送り人】

見送りの人。↔迎え人。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ひょうしぎ【送り拍子木】‥ヒヤウ‥

近世、江戸の町々で、深夜町の木戸番が通行人があると、それを知らせるために拍子木を打ったこと。日本堤の番所でも行われた。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶ【送り夫】

荷物を運送する人夫。東鑑16「―二十人」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐ふうよう【小栗風葉】ヲ‥エフ

小説家。本名、加藤磯夫。愛知県生れ。尾崎紅葉の門人。「青春」で大衆的人気を博した。他に「恋慕ながし」「恋ざめ」など。(1875〜1926)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐ぶね【送り船・送り舟】

①客を乗せて送る船。

②(→)盆舟ぼんぶねに同じ。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぶみ【送り文】

送り状。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐ぼん【送り盆】

盂蘭盆うらぼんの終りの日。精霊しょうりょうを送る。〈[季]秋〉。↔迎え盆。

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐まぜ【送りまぜ】

陰暦7月、盂蘭盆会うらぼんえが過ぎて吹く南風。〈[季]秋〉。物類称呼「畿内及中国の船人のことばに…七月未ひつじの風をおくりまぜと云」

⇒おくり【送り・贈り】

おくり‐むかえ【送り迎え】‥ムカヘ

送ったり迎えたりすること。そうげい。「車での―」

⇒おくり【送り・贈り】

おぐり‐むしたろう【小栗虫太郎】ヲ‥ラウ

小説家。本名、栄次郎。東京生れ。怪奇に富んだ探偵小説を執筆。作「黒死館殺人事件」「完全犯罪」など。(1901〜1946)

⇒おぐり【小栗】

おくり‐もの【贈物】

人に贈る品物。進物。おつかいもの。プレゼント。「誕生日の―をする」

⇒おくり【送り・贈り】

おく・る【後る・遅る】

〔自下二〕

⇒おくれる(下一)

おく・る【送る・贈る】

〔他五〕

本来は、意志的に後からついて行く意。転じて、後から心をこめて人に物をとどける意。

➊《送》去りゆくものに、別れがたくてついて行く。

①行く人につき従って守って行く。同道する。万葉集5「あま飛ぶや鳥にもがもや都まで―・り申して飛びかへるもの」

②去る人に別れを惜しんでついて行く。去りゆくものに対し惜しみながら別れる。見送る。万葉集11「わぎもこが我を―・るとしろたへの袖ひつまでに泣きしおもほゆ」。宇津保物語俊蔭「七人の人音声楽して…川のほとりまで―・る」。「駅まで―・る」「卒業生を―・る」

③葬送する。死者を墓地に運ぶ。また、去りゆく死者に別れを告げる。万葉集9「あしひきの荒山中に―・りおきてかへらふ見れば心苦しも」。古今和歌集哀傷「さきのおほきおほいまうちぎみを白川のあたりに―・りける夜」。「先年親を―・った」

④時をすごす。源氏物語宿木「いたづらに日を―・るたはぶれにても」。新古今和歌集冬「冬の夜の永きを―・るほどにしも暁がたの鶴の一声」。「幸福な日を―・る」

➋《贈》気持をこめて人に物をとどける。

①贈呈する。つかわす。与える。万葉集18「雪の上に照れる月夜に梅の花折りて―・らむ愛はしき児もがも」。伊勢物語「いとあはれと思ひて夜のものまで―・りてよめる」。日葡辞書「フミヲヲクル」。「讃辞を―・る」「プレゼントを―・る」

②死後に官位を授ける。源氏物語桐壺「三位の位―・りたまふよし、勅使きてその宣命よむなむかなしき事なりける」

③称号あるいは名前などを与える。芭蕉、幻住庵記「幻住庵の三字を―・らる」。「死後楽聖の名を―・られる」

➌《送》こちら側の事物をあちら側の別の所に動かして移す。

①先方に届くようにする。派遣する。送付する。宇津保物語俊蔭「琴をば例の旋風つじかぜ―・る」。「荷物を―・る」「使節を―・る」「合図を―・る」「視線を―・る」

②恩返し・つぐないなどをする。日葡辞書「ヲン(恩)ヲヲクル」「トガヲヲクル」

③順次に次へ移し動かす。「バケツを手で―・る」「ひざを―・る」

④(文字が読みやすいように)漢字の下に仮名をつける。送りがなをつける。「活用語尾を―・る」

おぐるす【小栗栖】ヲ‥

京都市伏見区東部の地名。もと醍醐村の字。1582年(天正10)山崎から敗退した明智光秀が殺された所。

⇒おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】

おぐるす‐の‐ちょうべえ【小栗栖の長兵衛】ヲ‥チヤウ‥ヱ

明智光秀を竹槍で刺殺したと伝える小栗栖の農民。岡本綺堂が1920年(大正9)に同名で戯曲化。

⇒おぐるす【小栗栖】

お‐ぐるま【小車】ヲ‥

①小さい車。また、くるま。閑吟集「思ひまはせば―の、わづかなりけるうき世哉」

②キク科の多年草。田のあぜや原野に自生。茎の高さ約60センチメートル。茎葉は無柄で互生。夏、茎頂に菊に似た鮮黄色の頭状花をつける。花を乾して薬用とする。ノグルマ。漢名、旋覆花。

オグルマ

提供:OPO

⇒おぐるま‐にしき【小車錦】

おぐるま‐にしき【小車錦】ヲ‥

黄地に黒糸で牛車の文を織り出した錦。伊勢の式年遷宮の際、神宝の一つとして調進される。

⇒お‐ぐるま【小車】

お‐くるみ【御包み】

赤ん坊を抱く時に使うふとん。ねんねこ、かいまきに似て、小形で袖のないもの。

おくれ【後れ・遅れ】

①おくれること。あとになること。またその度合。狂言、双六「双六の―の筒をふるあした」。「―が出る」「―を取りもどす」「時代―」

②ひるむこと。気おくれ。

③負けること。劣ること。失敗。「―を取る」

④「おくれ毛」の略。傾城禁短気「髪の曲わげ、―を抜き揃へて」

⇒おくれ‐がけ【後れ駆け】

⇒おくれ‐がみ【後れ髪】

⇒おくれ‐げ【後れ毛】

⇒おくれ‐ざき【後れ咲き】

⇒おくれ‐はかい【遅れ破壊】

⇒おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれ‐がけ【後れ駆け】

(→)「おくればせ」に同じ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐がみ【後れ髪】

(→)「おくれ毛」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐げ【後れ毛】

女の、ほつれて下がった髪の毛。おくれがみ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ざき【後れ咲き】

花の時季におくれて咲くこと。また、その花。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐さきだ・つ【後れ先立つ】

〔自四〕

あとになったり先になったりする。ある人は生き残り、ある人は先に死んでゆく。保元物語(金刀比羅本)「されども―・つ習ひ、弓矢取る者の子供なれば力及ばざる事どもなり」

おくれ‐はかい【遅れ破壊】‥クワイ

高強度の部材が、設置から一定期間の経過後、特別な応力の作用なしに破断する現象。部材に加わる静荷重による。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれてその場所にかけつけること。時機におくれること。(自分の行動を恐縮していう)「―ながら御礼申し上げます」

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おく・れる【後れる・遅れる】

〔自下一〕[文]おく・る(下二)

自然の結果として、後からついて行くようになる意。転じて、後に残される意。また、ある基準に及ばない意。

①(共に行動し存在するものより)あとになる。遅くなる。万葉集17「春さめにもえし柳か梅の花友に―・れぬ常のものかも」。土佐日記「ふんとき、これもちが舟の―・れたりし」。「一つ―・れて咲く」

②他の立ち去ったあとにとどまる。とりのこされる。万葉集8「難波辺に人の行ければ―・れ居てわかなつむ児を見るがかなしさ」

③人に先立たれる。生き残る。死におくれる。源氏物語若菜上「故院に―・れ奉りし頃ほひより」。徒然草「人に―・れて四十九日の仏事に」。「妻に―・れる」

④時機を逸する。きまった時間や標準などよりおそくなる。崇神紀「すみやかに図るにあらずは、必ず―・れなむ」。「学校に―・れる」「経済の立ち直りが―・れている」

⑤時計が標準時間よりあとになる。「1日に1秒だけ―・れる」

⑥時勢・流行に追い付けなくなる。浮世風呂4「流行といふものは瞬めばたきをする間に―・れるから」

⑦(容貌・性情・才能などの面で)他とくらべて及ばない。劣る。大鏡伊尹「よろづにととのひ給へるに、和歌のかたや少し―・れ給へりけん」。「演技力で彼に―・れる」

⑧気おくれする。自信をなくし、しりごみする。源氏物語梅枝「あやしう、心―・れても進み出でつる涙かな」。狂言、文山立「『ああ、まづ待て待て』『何と―・れたか』」

◇広く一般には「遅」。3・8にはふつう「後」を使う。

お‐ぐろ【小畔】ヲ‥

小さなあぜ。また、くろ。散木奇歌集「ひまもあらば―に立てるあをさぎの」

おく‐ろう【屋漏】ヲク‥

①家の北西隅で神を祀る所。家の最も奥まった所。

②転じて、人の目につかない所。

③雨が屋根からもれること。やもり。

⇒屋漏に愧じず

⇒おぐるま‐にしき【小車錦】

おぐるま‐にしき【小車錦】ヲ‥

黄地に黒糸で牛車の文を織り出した錦。伊勢の式年遷宮の際、神宝の一つとして調進される。

⇒お‐ぐるま【小車】

お‐くるみ【御包み】

赤ん坊を抱く時に使うふとん。ねんねこ、かいまきに似て、小形で袖のないもの。

おくれ【後れ・遅れ】

①おくれること。あとになること。またその度合。狂言、双六「双六の―の筒をふるあした」。「―が出る」「―を取りもどす」「時代―」

②ひるむこと。気おくれ。

③負けること。劣ること。失敗。「―を取る」

④「おくれ毛」の略。傾城禁短気「髪の曲わげ、―を抜き揃へて」

⇒おくれ‐がけ【後れ駆け】

⇒おくれ‐がみ【後れ髪】

⇒おくれ‐げ【後れ毛】

⇒おくれ‐ざき【後れ咲き】

⇒おくれ‐はかい【遅れ破壊】

⇒おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれ‐がけ【後れ駆け】

(→)「おくればせ」に同じ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐がみ【後れ髪】

(→)「おくれ毛」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐げ【後れ毛】

女の、ほつれて下がった髪の毛。おくれがみ。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ざき【後れ咲き】

花の時季におくれて咲くこと。また、その花。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐さきだ・つ【後れ先立つ】

〔自四〕

あとになったり先になったりする。ある人は生き残り、ある人は先に死んでゆく。保元物語(金刀比羅本)「されども―・つ習ひ、弓矢取る者の子供なれば力及ばざる事どもなり」

おくれ‐はかい【遅れ破壊】‥クワイ

高強度の部材が、設置から一定期間の経過後、特別な応力の作用なしに破断する現象。部材に加わる静荷重による。

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おくれ‐ばせ【後れ馳せ】

おくれてその場所にかけつけること。時機におくれること。(自分の行動を恐縮していう)「―ながら御礼申し上げます」

⇒おくれ【後れ・遅れ】

おく・れる【後れる・遅れる】

〔自下一〕[文]おく・る(下二)

自然の結果として、後からついて行くようになる意。転じて、後に残される意。また、ある基準に及ばない意。

①(共に行動し存在するものより)あとになる。遅くなる。万葉集17「春さめにもえし柳か梅の花友に―・れぬ常のものかも」。土佐日記「ふんとき、これもちが舟の―・れたりし」。「一つ―・れて咲く」

②他の立ち去ったあとにとどまる。とりのこされる。万葉集8「難波辺に人の行ければ―・れ居てわかなつむ児を見るがかなしさ」

③人に先立たれる。生き残る。死におくれる。源氏物語若菜上「故院に―・れ奉りし頃ほひより」。徒然草「人に―・れて四十九日の仏事に」。「妻に―・れる」

④時機を逸する。きまった時間や標準などよりおそくなる。崇神紀「すみやかに図るにあらずは、必ず―・れなむ」。「学校に―・れる」「経済の立ち直りが―・れている」

⑤時計が標準時間よりあとになる。「1日に1秒だけ―・れる」

⑥時勢・流行に追い付けなくなる。浮世風呂4「流行といふものは瞬めばたきをする間に―・れるから」

⑦(容貌・性情・才能などの面で)他とくらべて及ばない。劣る。大鏡伊尹「よろづにととのひ給へるに、和歌のかたや少し―・れ給へりけん」。「演技力で彼に―・れる」

⑧気おくれする。自信をなくし、しりごみする。源氏物語梅枝「あやしう、心―・れても進み出でつる涙かな」。狂言、文山立「『ああ、まづ待て待て』『何と―・れたか』」

◇広く一般には「遅」。3・8にはふつう「後」を使う。

お‐ぐろ【小畔】ヲ‥

小さなあぜ。また、くろ。散木奇歌集「ひまもあらば―に立てるあをさぎの」

おく‐ろう【屋漏】ヲク‥

①家の北西隅で神を祀る所。家の最も奥まった所。

②転じて、人の目につかない所。

③雨が屋根からもれること。やもり。

⇒屋漏に愧じず

おくびょう‐まど【臆病窓】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐まど【臆病窓】‥ビヤウ‥

商店の戸前に設けて内側から開閉できるようにした小窓。戸を閉じた後に来る客に金品を授受し、また来訪者のある時に様子をのぞき見るためのもの。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐むし【臆病虫】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐むし【臆病虫】‥ビヤウ‥

臆病な性質。臆病な人。

⇒おく‐びょう【臆病】

おくびょう‐もの【臆病者】‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

おくびょう‐もの【臆病者】‥ビヤウ‥

臆病な人。

⇒おく‐びょう【臆病】

おく‐めん【臆面】🔗⭐🔉

おく‐めん【臆面】

気おくれした顔色・様子。「―もなく」

おっ‐けん【臆見】オク‥🔗⭐🔉

おっ‐けん【臆見】オク‥

臆測にもとづく意見。

おめ‐むし【臆虫】🔗⭐🔉

おめ‐むし【臆虫】

ワラジムシの別称。

[漢]臆🔗⭐🔉

臆 字形

〔月(月・月)部13画/17画/1818・3232〕

〔音〕オク(呉)

[意味]

①胸。心の中。「胸臆・臆中」

②心中でおしはかる。当て推量。「臆説・臆測・臆見・臆断」

③気おくれする。おじける。「おめず臆せず」「臆病・臆面・剛臆」

▷もと、肉部。[

〔月(月・月)部13画/17画/1818・3232〕

〔音〕オク(呉)

[意味]

①胸。心の中。「胸臆・臆中」

②心中でおしはかる。当て推量。「臆説・臆測・臆見・臆断」

③気おくれする。おじける。「おめず臆せず」「臆病・臆面・剛臆」

▷もと、肉部。[ ]は異体字。

]は異体字。

〔月(月・月)部13画/17画/1818・3232〕

〔音〕オク(呉)

[意味]

①胸。心の中。「胸臆・臆中」

②心中でおしはかる。当て推量。「臆説・臆測・臆見・臆断」

③気おくれする。おじける。「おめず臆せず」「臆病・臆面・剛臆」

▷もと、肉部。[

〔月(月・月)部13画/17画/1818・3232〕

〔音〕オク(呉)

[意味]

①胸。心の中。「胸臆・臆中」

②心中でおしはかる。当て推量。「臆説・臆測・臆見・臆断」

③気おくれする。おじける。「おめず臆せず」「臆病・臆面・剛臆」

▷もと、肉部。[ ]は異体字。

]は異体字。

大辞林の検索結果 (24)

おく・する【臆する】🔗⭐🔉

おく・する [3] 【臆する】 (動サ変)[文]サ変 おく・す

気おくれする。おじけづく。「―・する色もなく意見を述べる」

おく-せつ【憶説・臆説】🔗⭐🔉

おく-せつ [0] 【憶説・臆説】

推測や仮定によって立てた意見。「それは―にすぎない」

おく-そう【臆想】🔗⭐🔉

おく-そう ―サウ [0] 【臆想】 (名)スル

推測して想像すること。「或は―を交へて話し/日本開化小史(卯吉)」

おく-そく【憶測・臆測】🔗⭐🔉

おく-そく [0] 【憶測・臆測】 (名)スル

確かな根拠もなくいいかげんに推測すること。「彼の処遇についてさまざまに―されている」「―で物を言う」「単なる―にすぎない」

おく-だか・し【臆高し】🔗⭐🔉

おく-だか・し 【臆高し】 (形ク)

臆病だ。度胸がない。気が小さい。「―・き者どもは,物も覚えず/源氏(乙女)」

おく-たく【臆度】🔗⭐🔉

おく-たく [0] 【臆度】 (名)スル

おしはかること。憶測。「その誤解を―して,事の真面目(シンメンモク)を告ざるは/文明論之概略(諭吉)」

おく-だん【臆断】🔗⭐🔉

おく-だん [0] 【臆断】 (名)スル

確実な根拠もなく,推測で判断すること。また,その判断。「悉(コトゴト)く不正の者と―し/八十日間世界一周(忠之助)」

おく-ねん【憶念・臆念】🔗⭐🔉

おく-ねん [0] 【憶念・臆念】

心の中に堅く思いいだいていること。執念。「宇治悪左府の―/平家 3」

おく-びょう【臆病】🔗⭐🔉

おく-びょう ―ビヤウ [3] 【臆病】 (名・形動)[文]ナリ

(1)気が弱く,ささいな事をもこわがって,びくびく・すること(さま)。「―な男」「―者」

(2)突然の出来事によって,すっかり慌て驚くこと。「『…あやまちしてけり』と思けるに,よく―しにければ/今昔 28」

〔「憶病」とも書く〕

[派生] ――さ(名)

おくびょう=風((オクビヨウカゼ))に吹か・れる🔗⭐🔉

――風((オクビヨウカゼ))に吹か・れる

おじけづく。臆病な気持ちになる。臆病風を吹かす。

おくびょう=の神降(オロ)し🔗⭐🔉

――の神降(オロ)し

信心からではなく臆病のせいで,一心に神々の名を呼び続けること。「天神様,金毘羅様と―/浮世草子・諸道聴耳世間猿」

おくびょう=の自火(ジカ)に責められる🔗⭐🔉

――の自火(ジカ)に責められる

臆病者が勝手に物を恐ろしく見なして,いたずらに苦しむ。

おくびょう-いた【臆病板】🔗⭐🔉

おくびょう-いた ―ビヤウ― 【臆病板】

⇒背板(セイタ)(3)

おくびょう-かぜ【臆病風】🔗⭐🔉

おくびょう-かぜ ―ビヤウ― [3] 【臆病風】

おじけづくこと。臆病な気持ち。「―に吹かれる」

おくびょう-がね【臆病金】🔗⭐🔉

おくびょう-がね ―ビヤウ― 【臆病金】

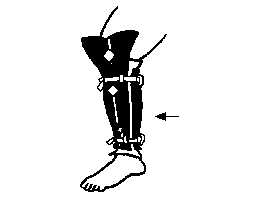

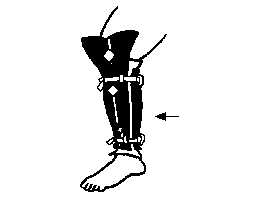

室町時代に盛行した大立挙(オオタテアゲ)の臑当(スネア)ての,後ろのすき間に当てる細長い鉄板。

臆病金

[図]

[図]

[図]

[図]

おくびょう-がみ【臆病神】🔗⭐🔉

おくびょう-がみ ―ビヤウ― [3][0] 【臆病神】

とりつくと臆病な心を起こさせるという神。「―にとりつかれる」

おくびょう-ぐち【臆病口】🔗⭐🔉

おくびょう-ぐち ―ビヤウ― [3] 【臆病口】

(1)能舞台正面の鏡板の向かって右わきにある,切り戸口の別称。

→能舞台

(2)歌舞伎で,能舞台を模した装置(松羽目)を施した場合,上手(カミテ)奥にある引き戸の小さい出入り口。古くは上下の大臣柱の後ろの出入り口をいい,黒幕を張ってあった。

おくびょう-まど【臆病窓】🔗⭐🔉

おくびょう-まど ―ビヤウ― [5] 【臆病窓】

用心のために戸に作りつけてある小窓。開け閉めができ,夜はそこから来客の様子をのぞいたり,商品や金銭の受け渡しをしたりする。

おく-めん【臆面】🔗⭐🔉

おく-めん [0] 【臆面】

気おくれした顔つき・様子。「敢て―は無い容子で/婦系図(鏡花)」

おくめん==が(=も)な・い🔗⭐🔉

――=が(=も)な・い

遠慮した様子もなくずうずうしい。

おっ-けん【臆見】🔗⭐🔉

おっ-けん オク― [0] 【臆見】

(1)憶測・想像による考え。

(2)〔哲〕 ドクサに同じ。

広辞苑+大辞林に「臆」で始まるの検索結果。