複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (27)

さや【鞘】🔗⭐🔉

さや‐あて【鞘当て】🔗⭐🔉

さや‐あて【鞘当て】

①すれ違ったとき、互いの刀の鐺こじりが当たったのをとがめ立てすること。さやとがめ。転じて、ちょっとした意地立てから起こったけんか。

②(歌舞伎で、不破ふわ伴左衛門と名古屋山三郎さんざぶろうとが遊女葛城かつらぎを争って鞘当てしたことから)二人の男が一人の女を目当てに争うこと。「恋の―」

③歌舞伎脚本「浮世柄比翼稲妻うきよづかひよくのいなずま」の場の一つ。

さや‐え【鞘絵・鞘画】‥ヱ🔗⭐🔉

さや‐え【鞘絵・鞘画】‥ヱ

刀の鞘などの曲面に映して初めて正しい像が得られる、ゆがんだ絵画。鞘のほか円筒形の器物を絵の一点に立てて見る。人物画が多く、江戸中期に流行。さやうつし。

○鞘があるさやがある🔗⭐🔉

○鞘があるさやがある

本心を包み隠して、わざと違ったようにいう。へだて心がある。

⇒さや【鞘】

さや‐がた【紗綾形】

卍まんじの形をくずしてつらねた文様。紗綾に用いるから名づける。綸子りんずの地文にも用いるので紗綾形綸子ともいう。

紗綾形

さやぎ

さやぐこと。さやさやと音がすること。祝詞、大殿祭「御床みゆかつひの―」

さ‐やく【鎖鑰】

①錠じょうと鍵かぎ。とざし。とじまり。

②外敵の侵入をくいとめるべき要所。「北門の―」

さや・ぐ

〔自四〕

ざわざわと音がする。ざわめく。万葉集20「篠が葉の―・ぐ霜夜に」

ざ‐やく【座役】

中世、座に課せられた公事くじ。→座銭

ざ‐やく【座薬・坐薬】

肛門・尿道・膣などに挿入して用いる薬。薬品をカカオ脂などに混じて成型したもの。体温で融解し薬効を発揮する。痔疾の治療、解熱・鎮静などの目的で使用。

さや‐ぐち【鞘口】

①刀の鞘の、鍔つばを受ける所。鯉口こいぐち。→太刀(図)。

②本心を隠したうわべだけの口上。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「上は立派な―に、へらを使うて別れける」

さや‐ぐみ【鞘組】

土蔵の勾配屋根の上に更に茸ふいた屋根の合掌組がっしょうぐみの称。

さや‐け・し【明けし・清けし】

〔形ク〕

①さやかである。はっきりしている。〈[季]秋〉。万葉集12「ぬば玉の夜わたる月の―・くは」

②清らかである。さっぱりしている。万葉集20「古ゆ―・く負ひて来にしその名そ」

③ひびきがさえている。日本紀竟宴歌「古き船うききを捨てねばぞ―・き響遠く聞ゆる」

さや‐さや

木の葉や絹布など薄くて張りのあるものが軽く触れ合って発する連続音。また、そのさま。応神紀「門中となかの海石いくりに触れ立つなづの木の―」。「竹の葉が―と鳴る」

さや‐し【鞘師】

刀の鞘をつくる職人。

さや‐じり【鞘尻】

刀剣の鞘の末端。鐺こじり。→太刀(図)

さや‐ちりめん【紗綾縮緬】

紗綾形の文様を織り出した縮緬。

さや‐どう【鞘堂】‥ダウ

風雨を防ぎ、社殿・仏堂を保護するため、その外におおいかけた建物。中尊寺金色堂のものなど。

さや‐とがめ【鞘咎め】

(→)「さやあて」1に同じ。

さや‐とり【鞘取り】

受渡期限または市場を異にすることによって生ずる価格の開きまたは金利差、すなわち値鞘を利得する目的で行う取引。鞘取引。

さや‐なが【鞘長】

ヤリイカの異称。

さやな・む

〔他四〕

(→)「さいなむ」に同じ。

さや‐なり【鞘鳴り】

①刀身が鞘に合わないため、振ると音がすること。毛吹草5「夕たちの―なれや雷らいの声」

②敵を攻める時に心のはやること。

③怒って叱ること。浄瑠璃、長町女腹切「跡の鐺こじりの帳面の鍔目合せと親方が―するぞ道理なり」

④家がきしみ鳴ること。鷹筑波「―のする家(宏壮な家)も立つる蚊遣かな」

さや‐に【明に・清に】

〔副〕

はっきりと。万葉集1「今夜こよいの月夜―照りこそ」→さや

さや‐の‐なかやま【佐夜の中山・小夜の中山】

⇒さよのなかやま(小夜の中山)

さや‐の‐ま【鞘の間】

本堂と鞘堂との間。また、書院造の畳敷の縁側をいう。

さや‐ばし・る【鞘走る】

〔自四〕

①刀身が鞘から自然に抜け出る。浄瑠璃、女殺油地獄「大小の鞘口詰めやうが緩さうな。ふと―・つて怪我でもして」

②出すぎたふるまいをする。狂言、末広がり「まだ、―・つた事を言ふ」

さや‐ひらめ【鞘平】

平たく作った刀の鞘。

さや‐ぶくろ【鞘袋】

刀の全体を包む袋。雨天または旅行の際に用いる。

さ‐やま【狭山】

小さい山。また、山。新古今和歌集秋「つまこふる鹿の立ちどを尋ぬれば―がすそに秋風ぞ吹く」

さやま【狭山】

①大阪府南河内郡の地名。もと後北条氏1万石の城下町。現在は大阪狭山市。→狭山池。

②東京都東大和市・東村山市と埼玉県入間市・所沢市とにまたがる丘陵。東京都水道の貯水池である狭山湖・多摩湖がある。狭山丘陵。

③埼玉県南部の市。近年、東京の衛星都市化。中心部の入間川は鎌倉街道の要地。狭山茶を産する。人口15万8千。

⇒さやま‐いけ【狭山池】

⇒さやま‐こ【狭山湖】

⇒さやま‐ちゃ【狭山茶】

さやま【佐山】

姓氏の一つ。

⇒さやま‐けんぎょう【佐山検校】

さやま‐いけ【狭山池】

大阪狭山市にある灌漑用溜池。古事記・日本書紀に記されており、日本最古の溜池の一つ。

⇒さやま【狭山】

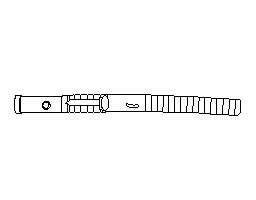

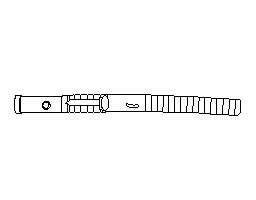

さや‐まき【鞘巻】

武士が太刀に添えてさした鍔つばのない短刀。長い下緒さげおを鞘に巻いて腰に結びつけて携えた。鞘に刻みをつけ、葛つづらを巻いた風につくる。のち古制が廃れて木に刻み目をつけた漆塗となった。そうまき。平家物語1「大きなる―を用意して」→腰刀。

鞘巻

さやぎ

さやぐこと。さやさやと音がすること。祝詞、大殿祭「御床みゆかつひの―」

さ‐やく【鎖鑰】

①錠じょうと鍵かぎ。とざし。とじまり。

②外敵の侵入をくいとめるべき要所。「北門の―」

さや・ぐ

〔自四〕

ざわざわと音がする。ざわめく。万葉集20「篠が葉の―・ぐ霜夜に」

ざ‐やく【座役】

中世、座に課せられた公事くじ。→座銭

ざ‐やく【座薬・坐薬】

肛門・尿道・膣などに挿入して用いる薬。薬品をカカオ脂などに混じて成型したもの。体温で融解し薬効を発揮する。痔疾の治療、解熱・鎮静などの目的で使用。

さや‐ぐち【鞘口】

①刀の鞘の、鍔つばを受ける所。鯉口こいぐち。→太刀(図)。

②本心を隠したうわべだけの口上。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「上は立派な―に、へらを使うて別れける」

さや‐ぐみ【鞘組】

土蔵の勾配屋根の上に更に茸ふいた屋根の合掌組がっしょうぐみの称。

さや‐け・し【明けし・清けし】

〔形ク〕

①さやかである。はっきりしている。〈[季]秋〉。万葉集12「ぬば玉の夜わたる月の―・くは」

②清らかである。さっぱりしている。万葉集20「古ゆ―・く負ひて来にしその名そ」

③ひびきがさえている。日本紀竟宴歌「古き船うききを捨てねばぞ―・き響遠く聞ゆる」

さや‐さや

木の葉や絹布など薄くて張りのあるものが軽く触れ合って発する連続音。また、そのさま。応神紀「門中となかの海石いくりに触れ立つなづの木の―」。「竹の葉が―と鳴る」

さや‐し【鞘師】

刀の鞘をつくる職人。

さや‐じり【鞘尻】

刀剣の鞘の末端。鐺こじり。→太刀(図)

さや‐ちりめん【紗綾縮緬】

紗綾形の文様を織り出した縮緬。

さや‐どう【鞘堂】‥ダウ

風雨を防ぎ、社殿・仏堂を保護するため、その外におおいかけた建物。中尊寺金色堂のものなど。

さや‐とがめ【鞘咎め】

(→)「さやあて」1に同じ。

さや‐とり【鞘取り】

受渡期限または市場を異にすることによって生ずる価格の開きまたは金利差、すなわち値鞘を利得する目的で行う取引。鞘取引。

さや‐なが【鞘長】

ヤリイカの異称。

さやな・む

〔他四〕

(→)「さいなむ」に同じ。

さや‐なり【鞘鳴り】

①刀身が鞘に合わないため、振ると音がすること。毛吹草5「夕たちの―なれや雷らいの声」

②敵を攻める時に心のはやること。

③怒って叱ること。浄瑠璃、長町女腹切「跡の鐺こじりの帳面の鍔目合せと親方が―するぞ道理なり」

④家がきしみ鳴ること。鷹筑波「―のする家(宏壮な家)も立つる蚊遣かな」

さや‐に【明に・清に】

〔副〕

はっきりと。万葉集1「今夜こよいの月夜―照りこそ」→さや

さや‐の‐なかやま【佐夜の中山・小夜の中山】

⇒さよのなかやま(小夜の中山)

さや‐の‐ま【鞘の間】

本堂と鞘堂との間。また、書院造の畳敷の縁側をいう。

さや‐ばし・る【鞘走る】

〔自四〕

①刀身が鞘から自然に抜け出る。浄瑠璃、女殺油地獄「大小の鞘口詰めやうが緩さうな。ふと―・つて怪我でもして」

②出すぎたふるまいをする。狂言、末広がり「まだ、―・つた事を言ふ」

さや‐ひらめ【鞘平】

平たく作った刀の鞘。

さや‐ぶくろ【鞘袋】

刀の全体を包む袋。雨天または旅行の際に用いる。

さ‐やま【狭山】

小さい山。また、山。新古今和歌集秋「つまこふる鹿の立ちどを尋ぬれば―がすそに秋風ぞ吹く」

さやま【狭山】

①大阪府南河内郡の地名。もと後北条氏1万石の城下町。現在は大阪狭山市。→狭山池。

②東京都東大和市・東村山市と埼玉県入間市・所沢市とにまたがる丘陵。東京都水道の貯水池である狭山湖・多摩湖がある。狭山丘陵。

③埼玉県南部の市。近年、東京の衛星都市化。中心部の入間川は鎌倉街道の要地。狭山茶を産する。人口15万8千。

⇒さやま‐いけ【狭山池】

⇒さやま‐こ【狭山湖】

⇒さやま‐ちゃ【狭山茶】

さやま【佐山】

姓氏の一つ。

⇒さやま‐けんぎょう【佐山検校】

さやま‐いけ【狭山池】

大阪狭山市にある灌漑用溜池。古事記・日本書紀に記されており、日本最古の溜池の一つ。

⇒さやま【狭山】

さや‐まき【鞘巻】

武士が太刀に添えてさした鍔つばのない短刀。長い下緒さげおを鞘に巻いて腰に結びつけて携えた。鞘に刻みをつけ、葛つづらを巻いた風につくる。のち古制が廃れて木に刻み目をつけた漆塗となった。そうまき。平家物語1「大きなる―を用意して」→腰刀。

鞘巻

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

さやまき‐きり【鞘巻切】

鞘巻の鞘にきざみ目をつけること。また、その職人。

⇒さや‐まき【鞘巻】

さやま‐けんぎょう【佐山検校】‥ゲウ

江戸前期の地歌の演奏家・作曲家。江戸で活躍。長歌ながうたの創始者。「雲井弄斎(歌弄斎)」「桜づくし」「木遣」「三段獅子」などを作曲。( 〜1694)

⇒さやま【佐山】

さやま‐こ【狭山湖】

埼玉県南端の狭山丘陵にある人造湖。東京都の水道用貯水池として1934年完成。桜の名所。山口貯水池。

狭山湖

撮影:佐藤 尚

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

さやまき‐きり【鞘巻切】

鞘巻の鞘にきざみ目をつけること。また、その職人。

⇒さや‐まき【鞘巻】

さやま‐けんぎょう【佐山検校】‥ゲウ

江戸前期の地歌の演奏家・作曲家。江戸で活躍。長歌ながうたの創始者。「雲井弄斎(歌弄斎)」「桜づくし」「木遣」「三段獅子」などを作曲。( 〜1694)

⇒さやま【佐山】

さやま‐こ【狭山湖】

埼玉県南端の狭山丘陵にある人造湖。東京都の水道用貯水池として1934年完成。桜の名所。山口貯水池。

狭山湖

撮影:佐藤 尚

狭山湖

提供:東京都

狭山湖

提供:東京都

⇒さやま【狭山】

さやま‐ちゃ【狭山茶】

埼玉県狭山一帯から産出する茶。緑茶として香味がよい。

⇒さやま【狭山】

さや‐まめ【莢豆】

莢に入ったままの豆。ダイズやエンドウなどについていう。

さや‐みどろ【鞘みどろ】

淡水産緑藻の一属の総称。細胞は長く1列に並び、糸状。一部の細胞の上端に二、三重の鞘を生じる。水中の石などに付着。

さや・む

〔他下二〕

けがれを去る。きよめる。天武紀下「身を潔さやめて」

ざや‐め・く

〔自四〕

ざわざわと音を立てる。ざわめく。平家物語2「大紋の指貫さしぬきそば取つて、―・き入り給へば」

さや‐もち【鞘持】

喧嘩などの際、助勢すること。また、その人。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「よい拵こしらえの―と頼みてこそは別れ行く」

⇒さやもち‐だて【鞘持立て】

さやもち‐だて【鞘持立て】

助勢しようとする態度。

⇒さや‐もち【鞘持】

さや‐よせ【鞘寄せ】

相場の変動によって値開きの幅がちぢまること。

さや・る【障る】

〔自四〕

①さわる。触れる。わな・網などにひっかかる。古事記中「鴫罠しぎわな張る我が待つや鴫は―・らず」

②故障ができる。差し支える。万葉集5「今日行きて明日は来なむを何か―・れる」

⇒さやま【狭山】

さやま‐ちゃ【狭山茶】

埼玉県狭山一帯から産出する茶。緑茶として香味がよい。

⇒さやま【狭山】

さや‐まめ【莢豆】

莢に入ったままの豆。ダイズやエンドウなどについていう。

さや‐みどろ【鞘みどろ】

淡水産緑藻の一属の総称。細胞は長く1列に並び、糸状。一部の細胞の上端に二、三重の鞘を生じる。水中の石などに付着。

さや・む

〔他下二〕

けがれを去る。きよめる。天武紀下「身を潔さやめて」

ざや‐め・く

〔自四〕

ざわざわと音を立てる。ざわめく。平家物語2「大紋の指貫さしぬきそば取つて、―・き入り給へば」

さや‐もち【鞘持】

喧嘩などの際、助勢すること。また、その人。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「よい拵こしらえの―と頼みてこそは別れ行く」

⇒さやもち‐だて【鞘持立て】

さやもち‐だて【鞘持立て】

助勢しようとする態度。

⇒さや‐もち【鞘持】

さや‐よせ【鞘寄せ】

相場の変動によって値開きの幅がちぢまること。

さや・る【障る】

〔自四〕

①さわる。触れる。わな・網などにひっかかる。古事記中「鴫罠しぎわな張る我が待つや鴫は―・らず」

②故障ができる。差し支える。万葉集5「今日行きて明日は来なむを何か―・れる」

さやぎ

さやぐこと。さやさやと音がすること。祝詞、大殿祭「御床みゆかつひの―」

さ‐やく【鎖鑰】

①錠じょうと鍵かぎ。とざし。とじまり。

②外敵の侵入をくいとめるべき要所。「北門の―」

さや・ぐ

〔自四〕

ざわざわと音がする。ざわめく。万葉集20「篠が葉の―・ぐ霜夜に」

ざ‐やく【座役】

中世、座に課せられた公事くじ。→座銭

ざ‐やく【座薬・坐薬】

肛門・尿道・膣などに挿入して用いる薬。薬品をカカオ脂などに混じて成型したもの。体温で融解し薬効を発揮する。痔疾の治療、解熱・鎮静などの目的で使用。

さや‐ぐち【鞘口】

①刀の鞘の、鍔つばを受ける所。鯉口こいぐち。→太刀(図)。

②本心を隠したうわべだけの口上。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「上は立派な―に、へらを使うて別れける」

さや‐ぐみ【鞘組】

土蔵の勾配屋根の上に更に茸ふいた屋根の合掌組がっしょうぐみの称。

さや‐け・し【明けし・清けし】

〔形ク〕

①さやかである。はっきりしている。〈[季]秋〉。万葉集12「ぬば玉の夜わたる月の―・くは」

②清らかである。さっぱりしている。万葉集20「古ゆ―・く負ひて来にしその名そ」

③ひびきがさえている。日本紀竟宴歌「古き船うききを捨てねばぞ―・き響遠く聞ゆる」

さや‐さや

木の葉や絹布など薄くて張りのあるものが軽く触れ合って発する連続音。また、そのさま。応神紀「門中となかの海石いくりに触れ立つなづの木の―」。「竹の葉が―と鳴る」

さや‐し【鞘師】

刀の鞘をつくる職人。

さや‐じり【鞘尻】

刀剣の鞘の末端。鐺こじり。→太刀(図)

さや‐ちりめん【紗綾縮緬】

紗綾形の文様を織り出した縮緬。

さや‐どう【鞘堂】‥ダウ

風雨を防ぎ、社殿・仏堂を保護するため、その外におおいかけた建物。中尊寺金色堂のものなど。

さや‐とがめ【鞘咎め】

(→)「さやあて」1に同じ。

さや‐とり【鞘取り】

受渡期限または市場を異にすることによって生ずる価格の開きまたは金利差、すなわち値鞘を利得する目的で行う取引。鞘取引。

さや‐なが【鞘長】

ヤリイカの異称。

さやな・む

〔他四〕

(→)「さいなむ」に同じ。

さや‐なり【鞘鳴り】

①刀身が鞘に合わないため、振ると音がすること。毛吹草5「夕たちの―なれや雷らいの声」

②敵を攻める時に心のはやること。

③怒って叱ること。浄瑠璃、長町女腹切「跡の鐺こじりの帳面の鍔目合せと親方が―するぞ道理なり」

④家がきしみ鳴ること。鷹筑波「―のする家(宏壮な家)も立つる蚊遣かな」

さや‐に【明に・清に】

〔副〕

はっきりと。万葉集1「今夜こよいの月夜―照りこそ」→さや

さや‐の‐なかやま【佐夜の中山・小夜の中山】

⇒さよのなかやま(小夜の中山)

さや‐の‐ま【鞘の間】

本堂と鞘堂との間。また、書院造の畳敷の縁側をいう。

さや‐ばし・る【鞘走る】

〔自四〕

①刀身が鞘から自然に抜け出る。浄瑠璃、女殺油地獄「大小の鞘口詰めやうが緩さうな。ふと―・つて怪我でもして」

②出すぎたふるまいをする。狂言、末広がり「まだ、―・つた事を言ふ」

さや‐ひらめ【鞘平】

平たく作った刀の鞘。

さや‐ぶくろ【鞘袋】

刀の全体を包む袋。雨天または旅行の際に用いる。

さ‐やま【狭山】

小さい山。また、山。新古今和歌集秋「つまこふる鹿の立ちどを尋ぬれば―がすそに秋風ぞ吹く」

さやま【狭山】

①大阪府南河内郡の地名。もと後北条氏1万石の城下町。現在は大阪狭山市。→狭山池。

②東京都東大和市・東村山市と埼玉県入間市・所沢市とにまたがる丘陵。東京都水道の貯水池である狭山湖・多摩湖がある。狭山丘陵。

③埼玉県南部の市。近年、東京の衛星都市化。中心部の入間川は鎌倉街道の要地。狭山茶を産する。人口15万8千。

⇒さやま‐いけ【狭山池】

⇒さやま‐こ【狭山湖】

⇒さやま‐ちゃ【狭山茶】

さやま【佐山】

姓氏の一つ。

⇒さやま‐けんぎょう【佐山検校】

さやま‐いけ【狭山池】

大阪狭山市にある灌漑用溜池。古事記・日本書紀に記されており、日本最古の溜池の一つ。

⇒さやま【狭山】

さや‐まき【鞘巻】

武士が太刀に添えてさした鍔つばのない短刀。長い下緒さげおを鞘に巻いて腰に結びつけて携えた。鞘に刻みをつけ、葛つづらを巻いた風につくる。のち古制が廃れて木に刻み目をつけた漆塗となった。そうまき。平家物語1「大きなる―を用意して」→腰刀。

鞘巻

さやぎ

さやぐこと。さやさやと音がすること。祝詞、大殿祭「御床みゆかつひの―」

さ‐やく【鎖鑰】

①錠じょうと鍵かぎ。とざし。とじまり。

②外敵の侵入をくいとめるべき要所。「北門の―」

さや・ぐ

〔自四〕

ざわざわと音がする。ざわめく。万葉集20「篠が葉の―・ぐ霜夜に」

ざ‐やく【座役】

中世、座に課せられた公事くじ。→座銭

ざ‐やく【座薬・坐薬】

肛門・尿道・膣などに挿入して用いる薬。薬品をカカオ脂などに混じて成型したもの。体温で融解し薬効を発揮する。痔疾の治療、解熱・鎮静などの目的で使用。

さや‐ぐち【鞘口】

①刀の鞘の、鍔つばを受ける所。鯉口こいぐち。→太刀(図)。

②本心を隠したうわべだけの口上。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「上は立派な―に、へらを使うて別れける」

さや‐ぐみ【鞘組】

土蔵の勾配屋根の上に更に茸ふいた屋根の合掌組がっしょうぐみの称。

さや‐け・し【明けし・清けし】

〔形ク〕

①さやかである。はっきりしている。〈[季]秋〉。万葉集12「ぬば玉の夜わたる月の―・くは」

②清らかである。さっぱりしている。万葉集20「古ゆ―・く負ひて来にしその名そ」

③ひびきがさえている。日本紀竟宴歌「古き船うききを捨てねばぞ―・き響遠く聞ゆる」

さや‐さや

木の葉や絹布など薄くて張りのあるものが軽く触れ合って発する連続音。また、そのさま。応神紀「門中となかの海石いくりに触れ立つなづの木の―」。「竹の葉が―と鳴る」

さや‐し【鞘師】

刀の鞘をつくる職人。

さや‐じり【鞘尻】

刀剣の鞘の末端。鐺こじり。→太刀(図)

さや‐ちりめん【紗綾縮緬】

紗綾形の文様を織り出した縮緬。

さや‐どう【鞘堂】‥ダウ

風雨を防ぎ、社殿・仏堂を保護するため、その外におおいかけた建物。中尊寺金色堂のものなど。

さや‐とがめ【鞘咎め】

(→)「さやあて」1に同じ。

さや‐とり【鞘取り】

受渡期限または市場を異にすることによって生ずる価格の開きまたは金利差、すなわち値鞘を利得する目的で行う取引。鞘取引。

さや‐なが【鞘長】

ヤリイカの異称。

さやな・む

〔他四〕

(→)「さいなむ」に同じ。

さや‐なり【鞘鳴り】

①刀身が鞘に合わないため、振ると音がすること。毛吹草5「夕たちの―なれや雷らいの声」

②敵を攻める時に心のはやること。

③怒って叱ること。浄瑠璃、長町女腹切「跡の鐺こじりの帳面の鍔目合せと親方が―するぞ道理なり」

④家がきしみ鳴ること。鷹筑波「―のする家(宏壮な家)も立つる蚊遣かな」

さや‐に【明に・清に】

〔副〕

はっきりと。万葉集1「今夜こよいの月夜―照りこそ」→さや

さや‐の‐なかやま【佐夜の中山・小夜の中山】

⇒さよのなかやま(小夜の中山)

さや‐の‐ま【鞘の間】

本堂と鞘堂との間。また、書院造の畳敷の縁側をいう。

さや‐ばし・る【鞘走る】

〔自四〕

①刀身が鞘から自然に抜け出る。浄瑠璃、女殺油地獄「大小の鞘口詰めやうが緩さうな。ふと―・つて怪我でもして」

②出すぎたふるまいをする。狂言、末広がり「まだ、―・つた事を言ふ」

さや‐ひらめ【鞘平】

平たく作った刀の鞘。

さや‐ぶくろ【鞘袋】

刀の全体を包む袋。雨天または旅行の際に用いる。

さ‐やま【狭山】

小さい山。また、山。新古今和歌集秋「つまこふる鹿の立ちどを尋ぬれば―がすそに秋風ぞ吹く」

さやま【狭山】

①大阪府南河内郡の地名。もと後北条氏1万石の城下町。現在は大阪狭山市。→狭山池。

②東京都東大和市・東村山市と埼玉県入間市・所沢市とにまたがる丘陵。東京都水道の貯水池である狭山湖・多摩湖がある。狭山丘陵。

③埼玉県南部の市。近年、東京の衛星都市化。中心部の入間川は鎌倉街道の要地。狭山茶を産する。人口15万8千。

⇒さやま‐いけ【狭山池】

⇒さやま‐こ【狭山湖】

⇒さやま‐ちゃ【狭山茶】

さやま【佐山】

姓氏の一つ。

⇒さやま‐けんぎょう【佐山検校】

さやま‐いけ【狭山池】

大阪狭山市にある灌漑用溜池。古事記・日本書紀に記されており、日本最古の溜池の一つ。

⇒さやま【狭山】

さや‐まき【鞘巻】

武士が太刀に添えてさした鍔つばのない短刀。長い下緒さげおを鞘に巻いて腰に結びつけて携えた。鞘に刻みをつけ、葛つづらを巻いた風につくる。のち古制が廃れて木に刻み目をつけた漆塗となった。そうまき。平家物語1「大きなる―を用意して」→腰刀。

鞘巻

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

さやまき‐きり【鞘巻切】

鞘巻の鞘にきざみ目をつけること。また、その職人。

⇒さや‐まき【鞘巻】

さやま‐けんぎょう【佐山検校】‥ゲウ

江戸前期の地歌の演奏家・作曲家。江戸で活躍。長歌ながうたの創始者。「雲井弄斎(歌弄斎)」「桜づくし」「木遣」「三段獅子」などを作曲。( 〜1694)

⇒さやま【佐山】

さやま‐こ【狭山湖】

埼玉県南端の狭山丘陵にある人造湖。東京都の水道用貯水池として1934年完成。桜の名所。山口貯水池。

狭山湖

撮影:佐藤 尚

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

さやまき‐きり【鞘巻切】

鞘巻の鞘にきざみ目をつけること。また、その職人。

⇒さや‐まき【鞘巻】

さやま‐けんぎょう【佐山検校】‥ゲウ

江戸前期の地歌の演奏家・作曲家。江戸で活躍。長歌ながうたの創始者。「雲井弄斎(歌弄斎)」「桜づくし」「木遣」「三段獅子」などを作曲。( 〜1694)

⇒さやま【佐山】

さやま‐こ【狭山湖】

埼玉県南端の狭山丘陵にある人造湖。東京都の水道用貯水池として1934年完成。桜の名所。山口貯水池。

狭山湖

撮影:佐藤 尚

狭山湖

提供:東京都

狭山湖

提供:東京都

⇒さやま【狭山】

さやま‐ちゃ【狭山茶】

埼玉県狭山一帯から産出する茶。緑茶として香味がよい。

⇒さやま【狭山】

さや‐まめ【莢豆】

莢に入ったままの豆。ダイズやエンドウなどについていう。

さや‐みどろ【鞘みどろ】

淡水産緑藻の一属の総称。細胞は長く1列に並び、糸状。一部の細胞の上端に二、三重の鞘を生じる。水中の石などに付着。

さや・む

〔他下二〕

けがれを去る。きよめる。天武紀下「身を潔さやめて」

ざや‐め・く

〔自四〕

ざわざわと音を立てる。ざわめく。平家物語2「大紋の指貫さしぬきそば取つて、―・き入り給へば」

さや‐もち【鞘持】

喧嘩などの際、助勢すること。また、その人。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「よい拵こしらえの―と頼みてこそは別れ行く」

⇒さやもち‐だて【鞘持立て】

さやもち‐だて【鞘持立て】

助勢しようとする態度。

⇒さや‐もち【鞘持】

さや‐よせ【鞘寄せ】

相場の変動によって値開きの幅がちぢまること。

さや・る【障る】

〔自四〕

①さわる。触れる。わな・網などにひっかかる。古事記中「鴫罠しぎわな張る我が待つや鴫は―・らず」

②故障ができる。差し支える。万葉集5「今日行きて明日は来なむを何か―・れる」

⇒さやま【狭山】

さやま‐ちゃ【狭山茶】

埼玉県狭山一帯から産出する茶。緑茶として香味がよい。

⇒さやま【狭山】

さや‐まめ【莢豆】

莢に入ったままの豆。ダイズやエンドウなどについていう。

さや‐みどろ【鞘みどろ】

淡水産緑藻の一属の総称。細胞は長く1列に並び、糸状。一部の細胞の上端に二、三重の鞘を生じる。水中の石などに付着。

さや・む

〔他下二〕

けがれを去る。きよめる。天武紀下「身を潔さやめて」

ざや‐め・く

〔自四〕

ざわざわと音を立てる。ざわめく。平家物語2「大紋の指貫さしぬきそば取つて、―・き入り給へば」

さや‐もち【鞘持】

喧嘩などの際、助勢すること。また、その人。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「よい拵こしらえの―と頼みてこそは別れ行く」

⇒さやもち‐だて【鞘持立て】

さやもち‐だて【鞘持立て】

助勢しようとする態度。

⇒さや‐もち【鞘持】

さや‐よせ【鞘寄せ】

相場の変動によって値開きの幅がちぢまること。

さや・る【障る】

〔自四〕

①さわる。触れる。わな・網などにひっかかる。古事記中「鴫罠しぎわな張る我が待つや鴫は―・らず」

②故障ができる。差し支える。万葉集5「今日行きて明日は来なむを何か―・れる」

さや‐ぐみ【鞘組】🔗⭐🔉

さや‐ぐみ【鞘組】

土蔵の勾配屋根の上に更に茸ふいた屋根の合掌組がっしょうぐみの称。

さや‐し【鞘師】🔗⭐🔉

さや‐し【鞘師】

刀の鞘をつくる職人。

さや‐どう【鞘堂】‥ダウ🔗⭐🔉

さや‐どう【鞘堂】‥ダウ

風雨を防ぎ、社殿・仏堂を保護するため、その外におおいかけた建物。中尊寺金色堂のものなど。

さや‐とがめ【鞘咎め】🔗⭐🔉

さや‐とがめ【鞘咎め】

(→)「さやあて」1に同じ。

さや‐とり【鞘取り】🔗⭐🔉

さや‐とり【鞘取り】

受渡期限または市場を異にすることによって生ずる価格の開きまたは金利差、すなわち値鞘を利得する目的で行う取引。鞘取引。

さや‐なが【鞘長】🔗⭐🔉

さや‐なが【鞘長】

ヤリイカの異称。

さや‐なり【鞘鳴り】🔗⭐🔉

さや‐なり【鞘鳴り】

①刀身が鞘に合わないため、振ると音がすること。毛吹草5「夕たちの―なれや雷らいの声」

②敵を攻める時に心のはやること。

③怒って叱ること。浄瑠璃、長町女腹切「跡の鐺こじりの帳面の鍔目合せと親方が―するぞ道理なり」

④家がきしみ鳴ること。鷹筑波「―のする家(宏壮な家)も立つる蚊遣かな」

さや‐の‐ま【鞘の間】🔗⭐🔉

さや‐の‐ま【鞘の間】

本堂と鞘堂との間。また、書院造の畳敷の縁側をいう。

さや‐ばし・る【鞘走る】🔗⭐🔉

さや‐ばし・る【鞘走る】

〔自四〕

①刀身が鞘から自然に抜け出る。浄瑠璃、女殺油地獄「大小の鞘口詰めやうが緩さうな。ふと―・つて怪我でもして」

②出すぎたふるまいをする。狂言、末広がり「まだ、―・つた事を言ふ」

さや‐ひらめ【鞘平】🔗⭐🔉

さや‐ひらめ【鞘平】

平たく作った刀の鞘。

さや‐ぶくろ【鞘袋】🔗⭐🔉

さや‐ぶくろ【鞘袋】

刀の全体を包む袋。雨天または旅行の際に用いる。

さや‐まき【鞘巻】🔗⭐🔉

さや‐まき【鞘巻】

武士が太刀に添えてさした鍔つばのない短刀。長い下緒さげおを鞘に巻いて腰に結びつけて携えた。鞘に刻みをつけ、葛つづらを巻いた風につくる。のち古制が廃れて木に刻み目をつけた漆塗となった。そうまき。平家物語1「大きなる―を用意して」→腰刀。

鞘巻

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

⇒さやまき‐きり【鞘巻切】

さやまき‐きり【鞘巻切】🔗⭐🔉

さやまき‐きり【鞘巻切】

鞘巻の鞘にきざみ目をつけること。また、その職人。

⇒さや‐まき【鞘巻】

さや‐みどろ【鞘みどろ】🔗⭐🔉

さや‐みどろ【鞘みどろ】

淡水産緑藻の一属の総称。細胞は長く1列に並び、糸状。一部の細胞の上端に二、三重の鞘を生じる。水中の石などに付着。

さや‐もち【鞘持】🔗⭐🔉

さや‐もち【鞘持】

喧嘩などの際、助勢すること。また、その人。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「よい拵こしらえの―と頼みてこそは別れ行く」

⇒さやもち‐だて【鞘持立て】

さやもち‐だて【鞘持立て】🔗⭐🔉

さやもち‐だて【鞘持立て】

助勢しようとする態度。

⇒さや‐もち【鞘持】

さや‐よせ【鞘寄せ】🔗⭐🔉

さや‐よせ【鞘寄せ】

相場の変動によって値開きの幅がちぢまること。

○鞘を取るさやをとる🔗⭐🔉

○鞘を取るさやをとる

売買の仲介や転売などをしてその価格差の一部を利益としてとる。「さやをかせぐ」とも。→さやとり(鞘取)

⇒さや【鞘】

さ‐ゆ【白湯】

何もまぜない湯。「―で薬を飲む」

さ・ゆ【冴ゆ】

〔自下二〕

⇒さえる(下一)

さ‐ゆう【左右】‥イウ

①ひだりとみぎ。

②ひだりやみぎ。はっきりしないこと。「言を―にする」

③身のまわり。そば。また、そば近く仕える者。側近。「良書を―におく」

④能や狂言の動作の一つ。左手をさし出して左へ、右手をさし出して右へ出る。歩数が多いのを大左右という。

⑤年齢などが、それに近いこと。ばかり。「年歯六十―」

⇒さゆう‐さ【左右左】

⇒さゆう・する【左右する】

⇒さゆう‐そうしょう【左右相称】

⇒左右に託す

ざ‐ゆう【座右】‥イウ

①座席の右。転じて、かたわら。そば。「ざう」とも。「―の書」

②手紙で、相手を尊敬して直接指すのを避けていう語。また、宛名の脇にそえて敬意を表す語。「書を―に呈す」

⇒ざゆう‐の‐めい【座右の銘】

さゆう‐さ【左右左】‥イウ‥

叙位・叙官・賜禄などの時の拝舞はいむの方式。腰から上部を左に向け、次に右に向け、終りに左に向けて拝礼すること。

⇒さ‐ゆう【左右】

さゆう・する【左右する】‥イウ‥

〔他サ変〕[文]左右す(サ変)

思うままに動かす。「運命を―・する」

⇒さ‐ゆう【左右】

さゆう‐そうしょう【左右相称】‥イウサウ‥

左右の形が対称であること。生物体などが、一平面によって、互いに鏡像関係にある二つの体部に分けられること。

⇒さ‐ゆう【左右】

しょうし‐るい【鞘翅類】セウ‥🔗⭐🔉

しょうし‐るい【鞘翅類】セウ‥

(→)コウチュウ目に同じ。

そう‐まき【鞘巻・左右巻】サウ‥🔗⭐🔉

そう‐まき【鞘巻・左右巻】サウ‥

⇒さやまき

[漢]鞘🔗⭐🔉

鞘 字形

〔革部7画/16画/3068・3E64〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さや

[意味]

刀剣類の刀身やとがった物などを保護する堅いおおい。さや。「鞘翅しょうし目・腱鞘けんしょう炎」

▷[

〔革部7画/16画/3068・3E64〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さや

[意味]

刀剣類の刀身やとがった物などを保護する堅いおおい。さや。「鞘翅しょうし目・腱鞘けんしょう炎」

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

〔革部7画/16画/3068・3E64〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さや

[意味]

刀剣類の刀身やとがった物などを保護する堅いおおい。さや。「鞘翅しょうし目・腱鞘けんしょう炎」

▷[

〔革部7画/16画/3068・3E64〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕さや

[意味]

刀剣類の刀身やとがった物などを保護する堅いおおい。さや。「鞘翅しょうし目・腱鞘けんしょう炎」

▷[ ]は異体字。

]は異体字。

大辞林の検索結果 (27)

さや【鞘】🔗⭐🔉

さや [1] 【鞘】

(1)刀剣の刀身の部分を入れる筒。「―を払う」

(2)物を保護するためにかぶせる筒。サック。キャップ。

(3)売り値と買い値の差。また,ある銘柄の市場による相場の差。差合い。「―をかせぐ」「利―」

さや=を取・る🔗⭐🔉

――を取・る

売買の仲介をして,そのとき生じた値段の差の一部を利益として取る。さやをかせぐ。

さや-あて【鞘当て】🔗⭐🔉

さや-あて [0][4] 【鞘当て】

(1)武士が道ですれ違ったとき,刀の鞘が当たったのをとがめ立てすること。さやとがめ。転じて,ちょっとしたことから生じたけんか。

(2)〔(3)から〕

一人の女性を,二人の男性が争うこと。「恋の―」

(3)歌舞伎の趣向の一。多く遊里を舞台に,一人の女を争っている二人の武士が刀の鞘を当てたことから争いになるもの。名古屋山三郎と不破伴左衛門のものが有名で「参会名護屋(サンカイナゴヤ)」以来,歌舞伎十八番「不破」の中心的趣向となっている。現在の形は四世鶴屋南北の「浮世柄比翼稲妻(ウキヨヅカヒヨクノイナズマ)」による。

さや-え【鞘絵】🔗⭐🔉

さや-え ― [2] 【鞘絵】

刀の鞘に映して見る絵。横にひらたく描き,それを蝋(ロウ)塗りなどの鞘に映すと初めて,形の正しい絵に見えるもの。明和・安永(1764-1781)頃流行。

[2] 【鞘絵】

刀の鞘に映して見る絵。横にひらたく描き,それを蝋(ロウ)塗りなどの鞘に映すと初めて,形の正しい絵に見えるもの。明和・安永(1764-1781)頃流行。

[2] 【鞘絵】

刀の鞘に映して見る絵。横にひらたく描き,それを蝋(ロウ)塗りなどの鞘に映すと初めて,形の正しい絵に見えるもの。明和・安永(1764-1781)頃流行。

[2] 【鞘絵】

刀の鞘に映して見る絵。横にひらたく描き,それを蝋(ロウ)塗りなどの鞘に映すと初めて,形の正しい絵に見えるもの。明和・安永(1764-1781)頃流行。

さや-かん【鞘管】🔗⭐🔉

さや-かん ―クワン [0] 【鞘管】

各種の配管や配線を通すために設けた,径のひとまわり大きい管。スリーブ。

さや-ぐち【鞘口】🔗⭐🔉

さや-ぐち [2] 【鞘口】

(1)刀の鞘の,鍔(ツバ)を受ける部分。鯉口(コイグチ)。

(2)本心を隠した,表面だけの口上。「真剣の勝負せん待つて居れ盛治と,上は立派な―に/浄瑠璃・雪女」

さや-ぐみ【鞘組】🔗⭐🔉

さや-ぐみ [0] 【鞘組】

土蔵・石蔵などで,塗り込めた屋根の上にさらに屋根を葺(フ)く場合,初めの屋根の上に置く合掌組みの構造物。防火・断熱・雨仕舞のためのもの。

さや-し【鞘師】🔗⭐🔉

さや-し [2] 【鞘師】

刀の鞘を作る職人。

さや-じり【鞘尻】🔗⭐🔉

さや-じり [4][0] 【鞘尻】

刀の鞘の末端。鐺(コジリ)。

さや-どう【鞘堂】🔗⭐🔉

さや-どう ―ダウ [0] 【鞘堂】

建物を保護するため,その外側にそっくりおおうように建てた堂。中尊寺金色堂などにみられる。覆い堂。覆い屋。

さや-とがめ【鞘咎め】🔗⭐🔉

さや-とがめ 【鞘咎め】

「鞘当(サヤア)て{(1)}」に同じ。「―詞論(コトバロン)も絶えて静かなる時津浪/浮世草子・懐硯 1」

さや-とり【鞘取り】🔗⭐🔉

さや-とり [0][2] 【鞘取り】

受け渡しの期間または市場などを異にすることによって生ずる値段の差額(鞘)を利益として得る目的で行う取引。また,為替裁定のこと。鞘取り取引。鞘かせぎ。

さや-なが【鞘長】🔗⭐🔉

さや-なが [0] 【鞘長】

ヤリイカの異名。

さや-なり【鞘鳴り】🔗⭐🔉

さや-なり [4] 【鞘鳴り】

(1)刀身が鞘に合わないために,持ち歩くと音がすること。

(2)家がきしんで鳴ること。「つばめ合せと親方が,―するぞ道理なり/浄瑠璃・長町女腹切(上)」

さや-ぬり【鞘塗(り)】🔗⭐🔉

さや-ぬり [0] 【鞘塗(り)】

「変(カ)わり塗り」に同じ。

さや-の-ま【鞘の間】🔗⭐🔉

さや-の-ま [1] 【鞘の間】

(1)縁側のように細長い部屋。

(2)本堂と,それをおおう鞘堂との間にある細長い空間。

さや-ばし・る【鞘走る】🔗⭐🔉

さや-ばし・る 【鞘走る】 (動ラ四)

(1)刀身が鞘から自然に抜け出る。「粟田口はそちへさびつかぬか,とうまのぜうは―・らぬか/狂言・粟田口」

(2)出すぎたまねをする。「まだ,―・つた事を言ふ/狂言・末広がり(鷺流)」

さや-ぶくろ【鞘袋】🔗⭐🔉

さや-ぶくろ [3] 【鞘袋】

鞘に入れた刀をおおい包む袋。傷つけたり汚したりしないためのもので,錦や革で作る。

さや-まき【鞘巻】🔗⭐🔉

さや-まき [2] 【鞘巻】

鍔(ツバ)のない短い刀。鞘に葛藤(ツヅラフジ)のつるを巻いたもの。のち漆塗りでつるを巻いた形を模したものとなった。腰刀(コシガタナ)用。

鞘巻

[図]

[図]

[図]

[図]

さや-みどろ【鞘味泥】🔗⭐🔉

さや-みどろ [3] 【鞘味泥】

緑藻類サヤミドロ目の淡水藻。藻体は細胞が縦に並んだ糸状体。水田・池沼・湿原などの水辺の草や樹枝などに着生。糸状体が分裂生長する際,細胞膜に独特な鞘状の皺(シワ)を生じる。

さや-よせ【鞘寄せ】🔗⭐🔉

さや-よせ [0] 【鞘寄せ】

相場の変動により値の開きが小さくなること。

しょうし-るい【鞘翅類】🔗⭐🔉

しょうし-るい セウシ― [3] 【鞘翅類】

甲虫(コウチユウ)の旧称。甲虫目を鞘翅目といっていたときの称。

そう-まき【鞘巻・左右巻】🔗⭐🔉

そう-まき サウ― 【鞘巻・左右巻】

「さやまき(鞘巻)」の転。「白き水干に―を差させ/徒然 225」

さや【鞘】(和英)🔗⭐🔉

さやあて【鞘当】(和英)🔗⭐🔉

さやあて【鞘当】

rivalry in love.

しょうしるい【鞘翅類】(和英)🔗⭐🔉

しょうしるい【鞘翅類】

《虫》coleoptera.

広辞苑+大辞林に「鞘」で始まるの検索結果。