複数辞典一括検索+![]()

![]()

く🔗⭐🔉

く

(1)五十音図カ行第三段の仮名。軟口蓋破裂音の無声子音と後舌の狭母音とから成る音節。

(2)平仮名「く」は「久」の草体。片仮名「ク」は「久」の初二画。

く【九・玖】🔗⭐🔉

く [1] 【九・玖】

(1)数の名。一〇より一つ少ない数。ここのつ。きゅう。

(2)九番目。

〔「玖」は大字として用いる〕

く【口】🔗⭐🔉

く 【口】

■一■ [1] (名)

〔仏〕 くち。また,言葉。「―悪説」

→口業(クゴウ)

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)人や動物などを数えるのに用いる。「大きなる亀四―を売る/霊異記(上訓)」

(2)口のあいている器物を数えるのに用いる。「瓶四―,坏四―/延喜式(神祇)」

(3)刃のある武器・農具を数えるのに用いる。「太刀一―/延喜式(神祇)」

く【区】🔗⭐🔉

く 【区】

■一■ [1] (名)

(1)地域などをいくつかに分けた,その一つ一つ。「気候―」「路線―」「解放―」

(2)地方自治法において設けられた行政上の単位となる地域。自治権をもつ法人である自治区(特別区・財産区)と事務処理のための便宜的な行政単位である行政区(指定都市の区)とがある。

→財産区

(3)行政上の必要から定められた区域。学区や選挙区など。

■二■ (接尾)

助数詞。分けられた区域・区間などを数えるのに用いる。「全線一―」

く【句】🔗⭐🔉

く 【句】

■一■ [1] (名)

(1)言葉や文章の中の一区切り。

(2)文の中で,ある一つの意味を示す単語のまとまり。文の成分となる。「副詞―」「従属―」

(3)詩歌を構成している単位。(ア)和歌・俳句などで,韻律上,一まとまりとなる五音または七音の区切り。「二―切れ」(イ)連歌・俳諧の発句(ホツク)または付句(ツケク)。俳句。「長―(=一七音)」(ウ)漢詩で,四字・五字・七字などからなる一まとまり。

→二の句

(4)格言。慣用句。

■二■ (接尾)

助数詞。連歌・俳諧の発句・付句や俳句・川柳などの句を数えるのに用いる。「表八―」「応募するのは三―まで」

く【苦】🔗⭐🔉

く [1] 【苦】

(1)つらいことや苦しいこと。苦労や苦痛。「―あれば楽(ラク)あり」

(2)〔仏〕

〔梵 du kha〕

身心を悩ます状態。

kha〕

身心を悩ます状態。

kha〕

身心を悩ます状態。

kha〕

身心を悩ます状態。

く【垢】🔗⭐🔉

く [1] 【垢】

〔仏〕 煩悩(ボンノウ)。

く【矩】🔗⭐🔉

く [1] 【矩】

外惑星の視黄径と太陽の視黄径とが九〇度の差となる現象。また,その時刻。太陽の西側で矩になる時を下矩または西矩,東側で矩になる時を上矩または東矩という。

く【消】🔗⭐🔉

く 【消】 (動カ下二)

(1)とけてなくなる。消える。「立山の雪し〈く〉らしも/万葉 4024」「梅の花早くな散りそ雪は〈け〉ぬとも/万葉 849」

(2)草木などがしぼむ。また,死ぬ。「朝(アシタ)咲き夕(ユウヘ)は〈け〉ぬる月草の/万葉 2291」「朝露の〈け〉やすき我(ア)が身/万葉 885」

〔主として上代に用いられた。未然形・終止形の用例もあるが,大半は連用形で,連体・已然・命令形の用例を見ない。未然形・連用形の「け」について,動詞「きゆ(消)」の未然・連用形の「きえ」の変化したものとする説もあるが,上代には「消ゆ」の用例はきわめて少なく,「きえ」の確例もない〕

く🔗⭐🔉

く (接尾)

〔上代語〕

活用語に付いて名詞化する。四段・ナ変・ラ変の動詞,形容詞およびそれに準ずる活用の助動詞の未然形(助動詞「き」には連体形)に付く。その他の用言には「らく」の形が付く。

→らく

(1)上の活用語を体言化し,「…こと」の意を表す。「黄葉(モミチ)散ら―は常をなみこそ/万葉 4161」「たまきはる短き命も惜しけ―もなし/万葉 3744」

(2)「言ふ」「申す」などに付いて会話文を導き,「…ことには」「…のには」の意を表す。「かぢとりの言は―,この住吉の明神は例のかみぞかし/土左」

(3)助詞「に」を伴って,「…なのに」「…というのに」の意を表す。「我やどを見きとな言ひそ人の聞か―に/古今(恋五)」

(4)文末にあって詠嘆の意を表す。助詞「も」や「に」を伴うこともある。「み吉野の玉松が枝は愛(ハ)しきかも君がみ言を持ちて通は―/万葉 113」「妹が寝(ヌ)る床のあたりに岩ぐくる水にもがもよ入りて寝ま―も/万葉 3554」

〔ク語法,またはカ行延言の語尾ともよばれる。語源的には用言の連体形に,事・所を意味する「あく」という語が付き,母音の融合・脱落現象を起こしたものといわれる(例,「言ふ」+「あく」→「言はく」[ifu+aku → ifaku])。この説は「く」「らく」を統一的に説明することができるが,ただ,この場合「あくがる」の「あく」だといわれる体言「あく」の存在と,助動詞「き」に対しては「言ひしく」のように母音変化を起こさないという点で問題が残る〕

く【躯】🔗⭐🔉

く 【躯】 (接尾)

助数詞。仏像などを数えるのに用いる。「仏の立像を造り奉れる事十二―/今昔 6」

く-あくせつ【口悪説】🔗⭐🔉

く-あくせつ [2][3] 【口悪説】

〔仏〕 うそ・お世辞・悪口など,口による悪行。

く-あげ【句上げ】🔗⭐🔉

く-あげ [0] 【句上げ】

連歌・俳諧一巻の巻末に,作者名とその句数を記入すること。

クアジーモド Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クアジーモド  Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo (1901-1968) イタリアの詩人。反ファシズム闘争のなかで,特異な抒情的抵抗詩を書き綴った。詩集「そしてすぐ日は暮れる」「くる日もくる日も」ほか。

(1901-1968) イタリアの詩人。反ファシズム闘争のなかで,特異な抒情的抵抗詩を書き綴った。詩集「そしてすぐ日は暮れる」「くる日もくる日も」ほか。

Salvatore Quasimodo

Salvatore Quasimodo (1901-1968) イタリアの詩人。反ファシズム闘争のなかで,特異な抒情的抵抗詩を書き綴った。詩集「そしてすぐ日は暮れる」「くる日もくる日も」ほか。

(1901-1968) イタリアの詩人。反ファシズム闘争のなかで,特異な抒情的抵抗詩を書き綴った。詩集「そしてすぐ日は暮れる」「くる日もくる日も」ほか。

クアッガ quagga

quagga 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クアッガ [2]  quagga

quagga ウマの一種。アフリカ南部に生息していたが,皮と肉を求めて乱獲され,1883年の記録を最後に絶滅したといわれる。身体の前半分だけに特徴的な縞模様をもつシマウマ。

ウマの一種。アフリカ南部に生息していたが,皮と肉を求めて乱獲され,1883年の記録を最後に絶滅したといわれる。身体の前半分だけに特徴的な縞模様をもつシマウマ。

quagga

quagga ウマの一種。アフリカ南部に生息していたが,皮と肉を求めて乱獲され,1883年の記録を最後に絶滅したといわれる。身体の前半分だけに特徴的な縞模様をもつシマウマ。

ウマの一種。アフリカ南部に生息していたが,皮と肉を求めて乱獲され,1883年の記録を最後に絶滅したといわれる。身体の前半分だけに特徴的な縞模様をもつシマウマ。

クアハウス (ドイツ) Kurhaus

(ドイツ) Kurhaus 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クアハウス [3]  (ドイツ) Kurhaus

(ドイツ) Kurhaus 〔保養・治療の家の意〕

保養と健康づくりのための科学的な温泉利用施設。入浴施設とスポーツ施設を備え,医学や生理学の専門家の指導により,個々の利用者に適したトレーニングを行う。

〔保養・治療の家の意〕

保養と健康づくりのための科学的な温泉利用施設。入浴施設とスポーツ施設を備え,医学や生理学の専門家の指導により,個々の利用者に適したトレーニングを行う。

(ドイツ) Kurhaus

(ドイツ) Kurhaus 〔保養・治療の家の意〕

保養と健康づくりのための科学的な温泉利用施設。入浴施設とスポーツ施設を備え,医学や生理学の専門家の指導により,個々の利用者に適したトレーニングを行う。

〔保養・治療の家の意〕

保養と健康づくりのための科学的な温泉利用施設。入浴施設とスポーツ施設を備え,医学や生理学の専門家の指導により,個々の利用者に適したトレーニングを行う。

クアラ-ルンプール Kuala Lumpur

Kuala Lumpur 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クアラ-ルンプール  Kuala Lumpur

Kuala Lumpur マレーシアの首都。マレー半島中西部にあり,スズとゴムの集散地として発展。市民の多くは華僑(カキヨウ)。

クアラルンプール(マスジットジャメ)

マレーシアの首都。マレー半島中西部にあり,スズとゴムの集散地として発展。市民の多くは華僑(カキヨウ)。

クアラルンプール(マスジットジャメ)

[カラー図版]

クアラルンプール(国家記念碑)

[カラー図版]

クアラルンプール(国家記念碑)

[カラー図版]

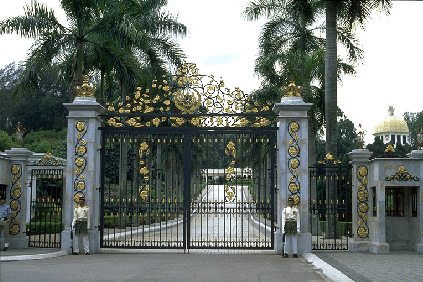

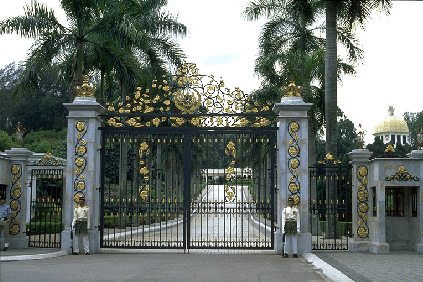

クアラルンプール(王宮)

[カラー図版]

クアラルンプール(王宮)

[カラー図版]

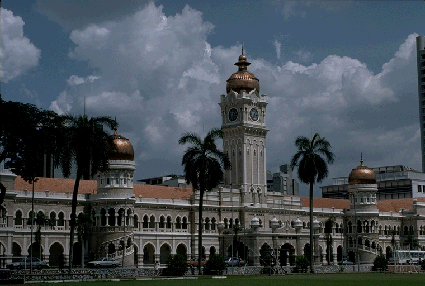

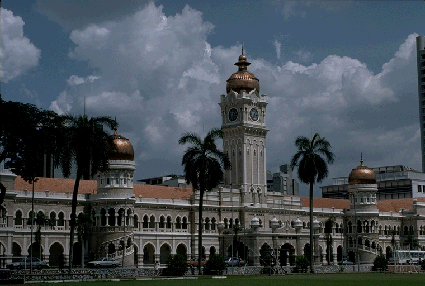

クアラルンプール(連邦事務局)

[カラー図版]

クアラルンプール(連邦事務局)

[カラー図版]

[カラー図版]

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur マレーシアの首都。マレー半島中西部にあり,スズとゴムの集散地として発展。市民の多くは華僑(カキヨウ)。

クアラルンプール(マスジットジャメ)

マレーシアの首都。マレー半島中西部にあり,スズとゴムの集散地として発展。市民の多くは華僑(カキヨウ)。

クアラルンプール(マスジットジャメ)

[カラー図版]

クアラルンプール(国家記念碑)

[カラー図版]

クアラルンプール(国家記念碑)

[カラー図版]

クアラルンプール(王宮)

[カラー図版]

クアラルンプール(王宮)

[カラー図版]

クアラルンプール(連邦事務局)

[カラー図版]

クアラルンプール(連邦事務局)

[カラー図版]

[カラー図版]

く-あわせ【句合】🔗⭐🔉

く-あわせ ―アハセ [2] 【句合】

歌合(ウタアワセ)にならい,左右に分かれた組から一句ずつ発句を出して優劣を競うもの。その優劣は判者が判定する場合と衆議判による場合とがある。

く-あん【句案】🔗⭐🔉

く-あん [0] 【句案】

文章や歌・句を作るのに,あれこれと考えること。

くい【杭・杙・株】🔗⭐🔉

くい クヒ [1] 【杭・杙・株】

(1)地中に打ち込んで,目印や支柱にする棒。《杭・杙》「―を打つ」「出る―は打たれる」

(2)〔「くいぜ(株)」の略〕

切り株。「つないだる馬に乗て―をめぐる事限りなし/平家 5」

くい【悔い】🔗⭐🔉

くい [1][2] 【悔い】

悔いること。心のこり。「―を千載に残す」「―はない」

くい【食い】🔗⭐🔉

くい クヒ [2] 【食い】

(1)食うこと。「飼い葉の―が細る」「―放題」

(2)魚が餌(エサ)に食いつくこと。「―が止まる」「―がいい」

く-い【句意】🔗⭐🔉

く-い [1] 【句意】

句・俳句などの意味。

くい-あい【食(い)合い】🔗⭐🔉

くい-あい クヒアヒ [0] 【食(い)合い】

(1)食い合うこと。かみ合うこと。「野獣の―」「票の―」

(2)かかわり合い。つながり。「今日はよし原に―なし/洒落本・初葉南志」

(3)株式の信用取引で,売り建玉(タテギヨク)と買い建玉との数量の関係。

くい-あ・う【食(い)合う】🔗⭐🔉

くい-あ・う クヒアフ [3][0] 【食(い)合う】 (動ワ五[ハ四])

(1)(ア)互いに相手にかみつく。また,互いに相手の領分を侵しあう。「狼(オオカミ)どうしが―・う」「互いの票を―・う」「前の如く―・ひて戦ふ程に/今昔 10」(イ)ひとつものを一緒に食う。「一つ釜の飯を―・った仲」

(2)組み合わせたところがぴったりと合う。かみ合う。「歯車が―・う」

くい-あ・きる【食(い)飽きる・食い厭きる】🔗⭐🔉

くい-あ・きる クヒ― [4][0] 【食(い)飽きる・食い厭きる】 (動カ上一)

(1)同じものを大量に食べたり,たびたび食べたりして,それ以上食べるのがいやになる。食傷する。たべあきる。「肉は―・きた」

(2)あきるほど存分に食べる。飽食する。

くい-あ・く【食ひ飽く】🔗⭐🔉

くい-あ・く クヒ― 【食ひ飽く】 (動カ四)

「くいあきる」に同じ。「蚕も葉も断ち,―・く時分ぞ/四河入海 1」

くい-あげ【食(い)上げ】🔗⭐🔉

くい-あげ クヒ― [0] 【食(い)上げ】

(1)〔扶持米(フチマイ)を取り上げられることから〕

職を失うなどして,生活の手段がなくなること。「おまんまの―になる」「飯(メシ)の―」

(2)釣りで,魚が餌(エサ)をくわえて浮き上がり,水面の浮きが持ち上がること。

くい-あら・す【食(い)荒らす】🔗⭐🔉

くい-あら・す クヒ― [4][0] 【食(い)荒らす】 (動サ五[四])

(1)(虫や獣が)農作物などを食べて損害を与える。「いのししが畑の芋を―・す」

(2)あれこれと食い散らす。「膳の料理を―・す」

(3)他の領分を侵す。「対立候補の地盤を―・す」

くい-あらため【悔(い)改め】🔗⭐🔉

くい-あらため [3][0] 【悔(い)改め】

キリスト教で,自分の罪を認めて,神の恵みによる罪のゆるしを求めること。

くい-あらた・める【悔(い)改める】🔗⭐🔉

くい-あらた・める [6][0] 【悔(い)改める】 (動マ下一)[文]マ下二 くいあらた・む

過去のあやまちを反省して,心を入れかえる。「不行跡を―・める」

くい-あわせ【食い合(わ)せ】🔗⭐🔉

くい-あわせ クヒアハセ [0] 【食い合(わ)せ】

(1)かみ合わせること。かみ合わせ。

(2)一緒に食べると有害であると考えられている食べ物の組み合わせ。ウナギと梅干し,スイカと天ぷらなど。また,それを同時に食べること。食べ合わせ。「―が悪い」

(3)取引で,呑(ノ)み行為のこと。

くい-あわ・せる【食い合(わ)せる】🔗⭐🔉

くい-あわ・せる クヒアハセル [5][0] 【食い合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二くひあは・す

(1)凸部と凹部とが互いに食い込むようにする。かみ合わせる。

(2)二種類以上の食べ物を一緒に食べる。また,食い合わせ{(2)}になるという食べ物を同時に食べる。「蕎麦切りと西瓜と―・せて死んだり/浮世草子・好色万金丹」

(3)上下の歯をかみ合わせる。「けいたう坊,歯を―・せて念珠をもみちぎる/宇治拾遺 3」

くい-いじ【食(い)意地】🔗⭐🔉

くい-いじ クヒイヂ [0] 【食(い)意地】

食べ物をむさぼりたいという欲望。「―の張った子だ」「―がきたない」

くい-い・る【食(い)入る】🔗⭐🔉

くい-い・る クヒ― [3][0] 【食(い)入る】 (動ラ五[四])

(1)かみついた歯が物に深くはいる。また,縄などが物に深く食い込む。「ひもが手首に―・る」「虫ガ枝ニ―・ル/ヘボン」

(2)(視線・心などが)対象に深くはいり込む。「―・るような目つき」

クイーン queen

queen 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クイーン [2]  queen

queen (1)女王。王妃。皇后。

(2)トランプで,女王の札。

(3)チェスで,女王の駒(コマ)。

(4)ある集団の花形である女性。「当劇団の―」

(1)女王。王妃。皇后。

(2)トランプで,女王の札。

(3)チェスで,女王の駒(コマ)。

(4)ある集団の花形である女性。「当劇団の―」

queen

queen (1)女王。王妃。皇后。

(2)トランプで,女王の札。

(3)チェスで,女王の駒(コマ)。

(4)ある集団の花形である女性。「当劇団の―」

(1)女王。王妃。皇后。

(2)トランプで,女王の札。

(3)チェスで,女王の駒(コマ)。

(4)ある集団の花形である女性。「当劇団の―」

クイーン-サイズ🔗⭐🔉

クイーン-サイズ [5]

〔和 queen+size〕

婦人服で特別大きいサイズ。キング-サイズに倣った語。

クイーン-ズ-イングリッシュ Queen's English

Queen's English 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クイーン-ズ-イングリッシュ [5]  Queen's English

Queen's English キングズ-イングリッシュの,女王在位時における呼称。

キングズ-イングリッシュの,女王在位時における呼称。

Queen's English

Queen's English キングズ-イングリッシュの,女王在位時における呼称。

キングズ-イングリッシュの,女王在位時における呼称。

クイーン Ellery Queen

Ellery Queen 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

クイーン  Ellery Queen

Ellery Queen アメリカの推理小説家。F =ダネー(Frederic Dannay 1905-1983)と M = B =リー(Manfred Bennington Lee 1905-1971)の共同ペンネーム。なぞ解きを主とする本格推理小説に健筆をふるった。代表作「ローマ帽子の謎」「 Y の悲劇」など。

アメリカの推理小説家。F =ダネー(Frederic Dannay 1905-1983)と M = B =リー(Manfred Bennington Lee 1905-1971)の共同ペンネーム。なぞ解きを主とする本格推理小説に健筆をふるった。代表作「ローマ帽子の謎」「 Y の悲劇」など。

Ellery Queen

Ellery Queen アメリカの推理小説家。F =ダネー(Frederic Dannay 1905-1983)と M = B =リー(Manfred Bennington Lee 1905-1971)の共同ペンネーム。なぞ解きを主とする本格推理小説に健筆をふるった。代表作「ローマ帽子の謎」「 Y の悲劇」など。

アメリカの推理小説家。F =ダネー(Frederic Dannay 1905-1983)と M = B =リー(Manfred Bennington Lee 1905-1971)の共同ペンネーム。なぞ解きを主とする本格推理小説に健筆をふるった。代表作「ローマ帽子の謎」「 Y の悲劇」など。

くい-うち【杭打ち・杙打ち】🔗⭐🔉

くい-うち クヒ― [0][3] 【杭打ち・杙打ち】

杭を地中に打ち込むこと。

くいうち-き【杭打ち機】🔗⭐🔉

くいうち-き クヒ― [4] 【杭打ち機】

杭を地中に打ち込む土木機械。打撃で打ち込むものや振動で押し込むものなどがある。

くいうち-じぎょう【杭打ち地形】🔗⭐🔉

くいうち-じぎょう クヒ―ヂギヤウ [5] 【杭打ち地形】

軟らかな地盤に杭を打って,地盤を固めること。

くい-かえし【悔い返し】🔗⭐🔉

くい-かえし ―カヘシ 【悔い返し】

中世武家法で,いったん譲与した財産・所領を,その譲り主が改めて取り戻すこと。「貞永式目」でも親の子息に対する悔い返しが規定されており,それがたとえ安堵(アンド)された所領であっても行使できる強力な権利として認められていた。

くい-かか・る【食い掛(か)る】🔗⭐🔉

くい-かか・る クヒ― [4][0] 【食い掛(か)る】 (動ラ五[四])

(1)食べ始める。「晩飯を―・ったところに電話が鳴った」

(2)食いつこうとして飛びかかる。「むくつけげなるもの来て―・らむとしき/竹取」

くい-か・く【食(い)欠く】🔗⭐🔉

くい-か・く クヒ― [3][0] 【食(い)欠く】 (動カ五[四])

かんで食いちぎる。「葉山は松風を撮(ツマ)むで,―・きながら/多情多恨(紅葉)」

くい-かけ【食(い)掛け】🔗⭐🔉

くい-かけ クヒ― [0] 【食(い)掛け】

食べかけて途中でやめること。また,その食べ物。食いさし。

くい-か・ける【食(い)掛ける】🔗⭐🔉

くい-か・ける クヒ― [4][0] 【食(い)掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 くひか・く

(1)食べ始める。「昼飯を―・ける」

(2)食べ始めて中途でやめる。「―・けたせんべい」

くい-かた【食(い)方】🔗⭐🔉

くい-かた クヒ― [0] 【食(い)方】

(1)食べる方法。食べ方。

(2)くらし。生計。「二人で中よくして居ても―に困るから/真景累ヶ淵(円朝)」

くい-か・ねる【食(い)兼ねる】🔗⭐🔉

くい-か・ねる クヒ― [4][0] 【食(い)兼ねる】 (動ナ下一)[文]ナ下二 くひか・ぬ

(1)食べにくくて困る。食べきれないでいる。「とても全部は―・ねる」

(2)食うに困る。生活に苦しむ。「この安月給では親子六人は―・ねる」

く-いき【区域】🔗⭐🔉

く-いき ― キ [1] 【区域】

ある地域や範囲を区切ったその一つ。「立入禁止―」

キ [1] 【区域】

ある地域や範囲を区切ったその一つ。「立入禁止―」

キ [1] 【区域】

ある地域や範囲を区切ったその一つ。「立入禁止―」

キ [1] 【区域】

ある地域や範囲を区切ったその一つ。「立入禁止―」

くい-きり【食(い)切り】🔗⭐🔉

くい-きり クヒ― [0] 【食(い)切り】

やっとこに似た形の道具。刃がついていて,針金をはさんで切ったり袋物の金具を打ったりするのに使う。

くい-き・る【食(い)切る】🔗⭐🔉

くい-き・る クヒ― [3][0] 【食(い)切る】 (動ラ五[四])

(1)歯でかんで切る。かみ切る。「犬が縄を―・って逃げた」

(2)ある物をすっかり食べてしまう。食べつくす。「二日や三日では―・れないほどの量だ」

[可能] くいきれる

くい-くい🔗⭐🔉

くい-くい (副)

(1)軽く二,三度引くさま。

(2)愚痴を並べたてるさま。くよくよ。「浪人の身でなくばと,―いうて恨み言/浄瑠璃・寿の門松」

(3)急に腹が立つさま。むかむか。「―と小腹が立て悲しきぞ/四河入海 20」

くい-ぐつ【杭沓・杙鞋】🔗⭐🔉

くい-ぐつ クヒ― [0][1] 【杭沓・杙鞋】

木杭の先端に取り付けるとがった金物。杭先を保護し,固い地盤などへの打ち込みを容易にするためのもの。杭草鞋(クイワラジ)。

くい-け【食(い)気】🔗⭐🔉

くい-け クヒ― [3] 【食(い)気】

食べたいと思う気持ち。食欲。「色気より―」

くい-こ・む【食(い)込む】🔗⭐🔉

くい-こ・む クヒ― [3][0] 【食(い)込む】 (動マ五[四])

(1)物の中へ深くはいり込む。「ザイルが手に―・む」「くさびがしっかりと―・む」

(2)他の領分にまではいり込む。侵入する。「国際市場に―・む」「会議が延びて次の予定に―・む」

(3)(商売で)元手が減る。「今は残らず―・みて/浮世草子・永代蔵 2」

[可能] くいこめる

くい-ころ・す【食(い)殺す】🔗⭐🔉

くい-ころ・す クヒ― [4][0] 【食(い)殺す】 (動サ五[四])

かみついて殺す。かみ殺す。「猫が鼠を―・す」

[可能] くいころせる

くい-さが・る【食い下(が)る】🔗⭐🔉

くい-さが・る クヒ― [4][0] 【食い下(が)る】 (動ラ五[四])

(1)食いついたり,しがみついたりして離れない。

(2)ねばり強く争う。「あいまいな答弁を突いて―・る」

(3)相撲で,相手の前褌(マエミツ)を引き,頭を相手の胸につけ腰を低くして構える。

[可能] くいさがれる

くい-さ・く【食(い)裂く】🔗⭐🔉

くい-さ・く クヒ― [3][0] 【食(い)裂く】 (動カ五[四])

口にくわえて裂く。また,かみついて裂く。「半分―・いたカステラの残片を/社会百面相(魯庵)」

くい-さし【食い止し】🔗⭐🔉

くい-さし クヒ― [0] 【食い止し】

「くいかけ(食掛)」に同じ。

くい-しば・る【食い縛る】🔗⭐🔉

くい-しば・る クヒ― [4][0] 【食い縛る】 (動ラ五[四])

歯を強くかみ合わせる。また,そのようにしてこらえる。くいしめる。「四角四面に―・って猥褻がましい挙動はしない/浮雲(四迷)」「―・つて乗られたが落ちられずはよからうが/狂言記・見物左衛門」

くい-し・める【食(い)締める】🔗⭐🔉

くい-し・める クヒ― [4][0] 【食(い)締める】 (動マ下一)[文]マ下二 くひし・む

固くかみしめる。くいしばる。「貫一は戦(オノノ)く唇を―・めつつ/金色夜叉(紅葉)」

くい-しろ【食(い)代】🔗⭐🔉

くい-しろ クヒ― [0][2] 【食(い)代】

食費。食事代。「―を稼ぐ」

くいしん-ぼう【食いしん坊】🔗⭐🔉

くいしん-ぼう クヒシンバウ [3] 【食いしん坊】 (名・形動)

むやみに食べたがるさま。また,その人。「―な子」

く【苦】(和英)🔗⭐🔉

くい【悔い】(和英)🔗⭐🔉

くいあきる【食い飽きる】(和英)🔗⭐🔉

くいあきる【食い飽きる】

become satiated.

くいあらす【食い荒らす】(和英)🔗⭐🔉

くいあらす【食い荒らす】

help oneself freely;eat away[untidily].

くいあらためる【悔い改める】(和英)🔗⭐🔉

くいあらためる【悔い改める】

repent;→英和

turn over a new leaf.

くいあわせ【食い合わせ】(和英)🔗⭐🔉

くいあわせ【食い合わせ】

poisoning from things eaten together.

くいうち【杭打ち】(和英)🔗⭐🔉

くいうち【杭打ち】

piling.‖杭打機 a pile driver[engine].

くいかけ【食い掛けの】(和英)🔗⭐🔉

くいかけ【食い掛けの】

(left) half-eaten.

くいき【区域】(和英)🔗⭐🔉

くいきる【食い切る】(和英)🔗⭐🔉

くいきる【食い切る】

bite off.

くいけ【食い気】(和英)🔗⭐🔉

くいけ【食い気】

(an) appetite.→英和

くいさがる【食い下がる】(和英)🔗⭐🔉

くいさがる【食い下がる】

hold on;persist.→英和

くいさし【食いさしの】(和英)🔗⭐🔉

くいさし【食いさしの】

half-eaten.

くいしばる【食いしばる】(和英)🔗⭐🔉

くいしばる【食いしばる】

clench.→英和

大辞林に「く」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む