複数辞典一括検索+![]()

![]()

たち【立ち】🔗⭐🔉

たち【立ち】

[名]

[名] 立つこと。また、立っていること。「お―の方は速やかに御着席下さい」

立つこと。また、立っていること。「お―の方は速やかに御着席下さい」 旅立つこと。旅に出ること。出発。「だから松野さんが―を延ばしなすったのです」〈木下尚江・良人の自白〉→御立(おた)ち

旅立つこと。旅に出ること。出発。「だから松野さんが―を延ばしなすったのです」〈木下尚江・良人の自白〉→御立(おた)ち 時の経っていくこと。経過。「月日の―が早い」

時の経っていくこと。経過。「月日の―が早い」 燃えてなくなること。尽きること。「―の早い炭」

燃えてなくなること。尽きること。「―の早い炭」 釣りで、水深のこと。また、水面から棚までの深さ。「―を取る」

釣りで、水深のこと。また、水面から棚までの深さ。「―を取る」 〔接頭〕動詞に付いて、その意味を強めたり、やや改まった感じを表したりする。「―まさる」「―向かう」

〔接頭〕動詞に付いて、その意味を強めたり、やや改まった感じを表したりする。「―まさる」「―向かう」

[名]

[名] 立つこと。また、立っていること。「お―の方は速やかに御着席下さい」

立つこと。また、立っていること。「お―の方は速やかに御着席下さい」 旅立つこと。旅に出ること。出発。「だから松野さんが―を延ばしなすったのです」〈木下尚江・良人の自白〉→御立(おた)ち

旅立つこと。旅に出ること。出発。「だから松野さんが―を延ばしなすったのです」〈木下尚江・良人の自白〉→御立(おた)ち 時の経っていくこと。経過。「月日の―が早い」

時の経っていくこと。経過。「月日の―が早い」 燃えてなくなること。尽きること。「―の早い炭」

燃えてなくなること。尽きること。「―の早い炭」 釣りで、水深のこと。また、水面から棚までの深さ。「―を取る」

釣りで、水深のこと。また、水面から棚までの深さ。「―を取る」 〔接頭〕動詞に付いて、その意味を強めたり、やや改まった感じを表したりする。「―まさる」「―向かう」

〔接頭〕動詞に付いて、その意味を強めたり、やや改まった感じを表したりする。「―まさる」「―向かう」

たち【△質】🔗⭐🔉

たち【△質】

生まれつきもっている性質や体質。資質。「辛抱強い―だ」「日焼けしやすい―」

生まれつきもっている性質や体質。資質。「辛抱強い―だ」「日焼けしやすい―」 物事の性質。「いたずらにしては―が悪い」

物事の性質。「いたずらにしては―が悪い」

生まれつきもっている性質や体質。資質。「辛抱強い―だ」「日焼けしやすい―」

生まれつきもっている性質や体質。資質。「辛抱強い―だ」「日焼けしやすい―」 物事の性質。「いたずらにしては―が悪い」

物事の性質。「いたずらにしては―が悪い」

たち【△館】🔗⭐🔉

たち【△館】

国司・郡司などの官舎。「甲斐国に―の侍なりけるものの、夕ぐれに―をいでて」〈宇治拾遺・三〉

国司・郡司などの官舎。「甲斐国に―の侍なりけるものの、夕ぐれに―をいでて」〈宇治拾遺・三〉 貴人の邸宅。やかた。「ほととぎす―を通してといふ許になくときくにも」〈かげろふ・下〉

貴人の邸宅。やかた。「ほととぎす―を通してといふ許になくときくにも」〈かげろふ・下〉 貴人を敬っていう語。やかた。「大弐の御―の上の」〈源・玉鬘〉

貴人を敬っていう語。やかた。「大弐の御―の上の」〈源・玉鬘〉 小規模の城塞をなした地方豪族の居所。多く土塁や壕が巡らしてあった。屋敷。たて。「次の日兵衛佐の―へ向かふ」〈平家・八〉

小規模の城塞をなした地方豪族の居所。多く土塁や壕が巡らしてあった。屋敷。たて。「次の日兵衛佐の―へ向かふ」〈平家・八〉

国司・郡司などの官舎。「甲斐国に―の侍なりけるものの、夕ぐれに―をいでて」〈宇治拾遺・三〉

国司・郡司などの官舎。「甲斐国に―の侍なりけるものの、夕ぐれに―をいでて」〈宇治拾遺・三〉 貴人の邸宅。やかた。「ほととぎす―を通してといふ許になくときくにも」〈かげろふ・下〉

貴人の邸宅。やかた。「ほととぎす―を通してといふ許になくときくにも」〈かげろふ・下〉 貴人を敬っていう語。やかた。「大弐の御―の上の」〈源・玉鬘〉

貴人を敬っていう語。やかた。「大弐の御―の上の」〈源・玉鬘〉 小規模の城塞をなした地方豪族の居所。多く土塁や壕が巡らしてあった。屋敷。たて。「次の日兵衛佐の―へ向かふ」〈平家・八〉

小規模の城塞をなした地方豪族の居所。多く土塁や壕が巡らしてあった。屋敷。たて。「次の日兵衛佐の―へ向かふ」〈平家・八〉

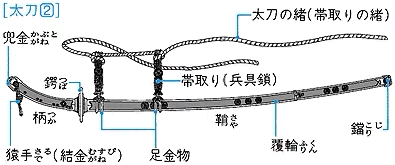

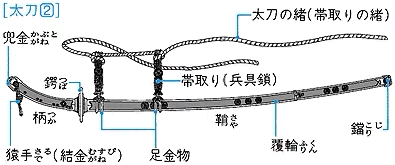

たち【太‐刀・大=刀】🔗⭐🔉

たち【太‐刀・大=刀】

《「断ち」の意》

《「断ち」の意》 長大な刀剣の総称。短小の「かたな」に対していう。

長大な刀剣の総称。短小の「かたな」に対していう。 刃を下に向けて腰につり下げる長大な刀剣。刃を上に向けて帯にさす「かたな」に対していう。◆本来は平安中期ごろまでの直刀(ちよくとう)は「大刀」、それ以降の反り刀は「太刀」と書いて区別する。

刃を下に向けて腰につり下げる長大な刀剣。刃を上に向けて帯にさす「かたな」に対していう。◆本来は平安中期ごろまでの直刀(ちよくとう)は「大刀」、それ以降の反り刀は「太刀」と書いて区別する。

《「断ち」の意》

《「断ち」の意》 長大な刀剣の総称。短小の「かたな」に対していう。

長大な刀剣の総称。短小の「かたな」に対していう。 刃を下に向けて腰につり下げる長大な刀剣。刃を上に向けて帯にさす「かたな」に対していう。◆本来は平安中期ごろまでの直刀(ちよくとう)は「大刀」、それ以降の反り刀は「太刀」と書いて区別する。

刃を下に向けて腰につり下げる長大な刀剣。刃を上に向けて帯にさす「かたな」に対していう。◆本来は平安中期ごろまでの直刀(ちよくとう)は「大刀」、それ以降の反り刀は「太刀」と書いて区別する。

た‐ち【多知・多×智】🔗⭐🔉

た‐ち【多知・多×智】

知恵の多いこと。「たとひ―禅定有りとも淫をたたずば」〈貞享版沙石集・四〉

たち【△達】🔗⭐🔉

たち【△達】

〔接尾〕人を表す名詞や代名詞に付く。 複数であることを表す。「子供―」「僕―」

複数であることを表す。「子供―」「僕―」 複数の意とともに尊敬の意をも表す。「大舟にま梶しじ貫(ぬ)き此の我子を唐国へ遣るいはへ神―」〈万・四二四〇〉◆上代では、神・天皇・高貴な人に限って用いられた。

[用法]たち・がた・ども・ら――いずれも人が複数であることを示す接尾辞。◇「たち」は「公達(きんだち)」のように元来、若干の敬意を伴う表現であったが、現在では普通に「ぼくたち」「私たち」のように自称に付けたり、「犬たち」「鳥たち」のように動物にも用いるようになった。◇近ごろ「道具たち」のように物に「たち」を付けることがみられるが、これは正しい使い方とはいえない。◇「がた」は敬意を含んだ接尾辞で、「あなたがた」「先生がた」などと用いる。◇「ども」には見下す気持ちが含まれ、「がきども」「野郎ども」のように使う。また、自称の代名詞に付くと謙遜(けんそん)の意を示す。「私ども」「手前ども」◇「ら」は使われる範囲が広い。「彼ら」「子供ら」のように敬意を含まない場合、「お前ら」のように蔑視を表す場合、自称の代名詞に付いて謙遜の意を表す場合、「それら」「これら」のように指示代名詞に付いて物の複数を表す場合などがある。◇敬意の程度は「あなたがた→あなたたち→お前ら」の順に低くなる。

複数の意とともに尊敬の意をも表す。「大舟にま梶しじ貫(ぬ)き此の我子を唐国へ遣るいはへ神―」〈万・四二四〇〉◆上代では、神・天皇・高貴な人に限って用いられた。

[用法]たち・がた・ども・ら――いずれも人が複数であることを示す接尾辞。◇「たち」は「公達(きんだち)」のように元来、若干の敬意を伴う表現であったが、現在では普通に「ぼくたち」「私たち」のように自称に付けたり、「犬たち」「鳥たち」のように動物にも用いるようになった。◇近ごろ「道具たち」のように物に「たち」を付けることがみられるが、これは正しい使い方とはいえない。◇「がた」は敬意を含んだ接尾辞で、「あなたがた」「先生がた」などと用いる。◇「ども」には見下す気持ちが含まれ、「がきども」「野郎ども」のように使う。また、自称の代名詞に付くと謙遜(けんそん)の意を示す。「私ども」「手前ども」◇「ら」は使われる範囲が広い。「彼ら」「子供ら」のように敬意を含まない場合、「お前ら」のように蔑視を表す場合、自称の代名詞に付いて謙遜の意を表す場合、「それら」「これら」のように指示代名詞に付いて物の複数を表す場合などがある。◇敬意の程度は「あなたがた→あなたたち→お前ら」の順に低くなる。

複数であることを表す。「子供―」「僕―」

複数であることを表す。「子供―」「僕―」 複数の意とともに尊敬の意をも表す。「大舟にま梶しじ貫(ぬ)き此の我子を唐国へ遣るいはへ神―」〈万・四二四〇〉◆上代では、神・天皇・高貴な人に限って用いられた。

[用法]たち・がた・ども・ら――いずれも人が複数であることを示す接尾辞。◇「たち」は「公達(きんだち)」のように元来、若干の敬意を伴う表現であったが、現在では普通に「ぼくたち」「私たち」のように自称に付けたり、「犬たち」「鳥たち」のように動物にも用いるようになった。◇近ごろ「道具たち」のように物に「たち」を付けることがみられるが、これは正しい使い方とはいえない。◇「がた」は敬意を含んだ接尾辞で、「あなたがた」「先生がた」などと用いる。◇「ども」には見下す気持ちが含まれ、「がきども」「野郎ども」のように使う。また、自称の代名詞に付くと謙遜(けんそん)の意を示す。「私ども」「手前ども」◇「ら」は使われる範囲が広い。「彼ら」「子供ら」のように敬意を含まない場合、「お前ら」のように蔑視を表す場合、自称の代名詞に付いて謙遜の意を表す場合、「それら」「これら」のように指示代名詞に付いて物の複数を表す場合などがある。◇敬意の程度は「あなたがた→あなたたち→お前ら」の順に低くなる。

複数の意とともに尊敬の意をも表す。「大舟にま梶しじ貫(ぬ)き此の我子を唐国へ遣るいはへ神―」〈万・四二四〇〉◆上代では、神・天皇・高貴な人に限って用いられた。

[用法]たち・がた・ども・ら――いずれも人が複数であることを示す接尾辞。◇「たち」は「公達(きんだち)」のように元来、若干の敬意を伴う表現であったが、現在では普通に「ぼくたち」「私たち」のように自称に付けたり、「犬たち」「鳥たち」のように動物にも用いるようになった。◇近ごろ「道具たち」のように物に「たち」を付けることがみられるが、これは正しい使い方とはいえない。◇「がた」は敬意を含んだ接尾辞で、「あなたがた」「先生がた」などと用いる。◇「ども」には見下す気持ちが含まれ、「がきども」「野郎ども」のように使う。また、自称の代名詞に付くと謙遜(けんそん)の意を示す。「私ども」「手前ども」◇「ら」は使われる範囲が広い。「彼ら」「子供ら」のように敬意を含まない場合、「お前ら」のように蔑視を表す場合、自称の代名詞に付いて謙遜の意を表す場合、「それら」「これら」のように指示代名詞に付いて物の複数を表す場合などがある。◇敬意の程度は「あなたがた→あなたたち→お前ら」の順に低くなる。

たち‐あい【立(ち)会(い)】‐あひ🔗⭐🔉

たち‐あい【立(ち)会(い)】‐あひ

その場にいて物事の成り行きや結果を見守ること。また、その人。「関係者の―を求める」

その場にいて物事の成り行きや結果を見守ること。また、その人。「関係者の―を求める」 取引所で、会員が集まって売買を行うこと。「後場の―」

取引所で、会員が集まって売買を行うこと。「後場の―」

その場にいて物事の成り行きや結果を見守ること。また、その人。「関係者の―を求める」

その場にいて物事の成り行きや結果を見守ること。また、その人。「関係者の―を求める」 取引所で、会員が集まって売買を行うこと。「後場の―」

取引所で、会員が集まって売買を行うこと。「後場の―」

たち‐あい【立(ち)合(い)】‐あひ🔗⭐🔉

たち‐あい【立(ち)合(い)】‐あひ

双方から出て向かい合うこと。また、出あって勝負を争うこと。試合。「真剣での―」

双方から出て向かい合うこと。また、出あって勝負を争うこと。試合。「真剣での―」 相撲で、両力士が仕切りから立ち上がる瞬間の動作。「―から一気に押し出す」

相撲で、両力士が仕切りから立ち上がる瞬間の動作。「―から一気に押し出す」 田楽・猿楽などで、競演すること。同じ曲を数人が舞う場合と、別曲を一番ずつ舞う場合とがあった。

田楽・猿楽などで、競演すること。同じ曲を数人が舞う場合と、別曲を一番ずつ舞う場合とがあった。 江戸幕府の評定所の定日会合の一。寺社・町・勘定の三奉行のほか、大目付・目付が出席し、評議する。

江戸幕府の評定所の定日会合の一。寺社・町・勘定の三奉行のほか、大目付・目付が出席し、評議する。

双方から出て向かい合うこと。また、出あって勝負を争うこと。試合。「真剣での―」

双方から出て向かい合うこと。また、出あって勝負を争うこと。試合。「真剣での―」 相撲で、両力士が仕切りから立ち上がる瞬間の動作。「―から一気に押し出す」

相撲で、両力士が仕切りから立ち上がる瞬間の動作。「―から一気に押し出す」 田楽・猿楽などで、競演すること。同じ曲を数人が舞う場合と、別曲を一番ずつ舞う場合とがあった。

田楽・猿楽などで、競演すること。同じ曲を数人が舞う場合と、別曲を一番ずつ舞う場合とがあった。 江戸幕府の評定所の定日会合の一。寺社・町・勘定の三奉行のほか、大目付・目付が出席し、評議する。

江戸幕府の評定所の定日会合の一。寺社・町・勘定の三奉行のほか、大目付・目付が出席し、評議する。

たちあい‐えんぜつ【立会演説】たちあひ‐🔗⭐🔉

たちあい‐えんぜつ【立会演説】たちあひ‐

互いに違った意見をもつ人々が、同じ場所で、交互に行う演説。「―会」

たちあい‐じょう【立会場】たちあひヂヤウ🔗⭐🔉

たちあい‐じょう【立会場】たちあひヂヤウ

取引所で、売買取引を行う場所。場(ば)。

たちあい‐ていし【立会停止】たちあひ‐🔗⭐🔉

たちあい‐ていし【立会停止】たちあひ‐

取引所で、売買量が急増して処理が不能となったときや相場に急激な変動が起こったときなど、秩序を保つために一時立ち会いを停止すること。停会。

たちあい‐にん【立会人】たちあひ‐🔗⭐🔉

たちあい‐にん【立会人】たちあひ‐

あとの証拠のために、その場に立ち会う人。「選挙の―」

たち‐あ・う【立(ち)会う】‐あふ🔗⭐🔉

たち‐あ・う【立(ち)会う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)]物事の成り行きや結果を見守るため、その場にいる。証人・参考人などとしてその場に臨む。「開票に―・う」

たち‐あ・う【立(ち)合う】‐あふ🔗⭐🔉

たち‐あ・う【立(ち)合う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)] 互いに勝ち負けを争う。「正々堂々と―・う」

互いに勝ち負けを争う。「正々堂々と―・う」 互いに行き会う。「山並の宜しき国と川なみの―・ふ里と」〈万・一〇五〇〉

互いに行き会う。「山並の宜しき国と川なみの―・ふ里と」〈万・一〇五〇〉

互いに勝ち負けを争う。「正々堂々と―・う」

互いに勝ち負けを争う。「正々堂々と―・う」 互いに行き会う。「山並の宜しき国と川なみの―・ふ里と」〈万・一〇五〇〉

互いに行き会う。「山並の宜しき国と川なみの―・ふ里と」〈万・一〇五〇〉

たち‐あおい【立×葵】‐あふひ🔗⭐🔉

たち‐あおい【立×葵】‐あふひ

アオイ科の越年草。高さ約二メートル。葉は心臓形で浅い切れ込みがある。花茎は長く、梅雨のころに、紅・白・紫色などの大きな花を下から上へ順に開く。観賞用。はなあおい。つゆあおい。からあおい。あおい。《季 夏》「三方に蝶のわかれし―/汀女」

アオイ科の越年草。高さ約二メートル。葉は心臓形で浅い切れ込みがある。花茎は長く、梅雨のころに、紅・白・紫色などの大きな花を下から上へ順に開く。観賞用。はなあおい。つゆあおい。からあおい。あおい。《季 夏》「三方に蝶のわかれし―/汀女」

アオイ科の越年草。高さ約二メートル。葉は心臓形で浅い切れ込みがある。花茎は長く、梅雨のころに、紅・白・紫色などの大きな花を下から上へ順に開く。観賞用。はなあおい。つゆあおい。からあおい。あおい。《季 夏》「三方に蝶のわかれし―/汀女」

アオイ科の越年草。高さ約二メートル。葉は心臓形で浅い切れ込みがある。花茎は長く、梅雨のころに、紅・白・紫色などの大きな花を下から上へ順に開く。観賞用。はなあおい。つゆあおい。からあおい。あおい。《季 夏》「三方に蝶のわかれし―/汀女」

たち‐あかし【立ち明かし】🔗⭐🔉

たち‐あかし【立ち明かし】

「立て明かし」に同じ。「所々の篝火―月の光もいと明きに」〈栄花・初花〉

たち‐あか・す【立(ち)明かす】🔗⭐🔉

たち‐あか・す【立(ち)明かす】

[動サ五(四)]立ったままで夜を明かす。「私は一夜(ひとばん)車室の隅に―・した」〈啄木・札幌〉

たち‐あがり【立(ち)上がり】🔗⭐🔉

たち‐あがり【立(ち)上がり】

立ち上がること。

立ち上がること。 動作などを始めたばかりのところ。でばな。「―が悪い投手」

動作などを始めたばかりのところ。でばな。「―が悪い投手」 機械などが始動すること。「コンピューターの―が遅い」

機械などが始動すること。「コンピューターの―が遅い」

立ち上がること。

立ち上がること。 動作などを始めたばかりのところ。でばな。「―が悪い投手」

動作などを始めたばかりのところ。でばな。「―が悪い投手」 機械などが始動すること。「コンピューターの―が遅い」

機械などが始動すること。「コンピューターの―が遅い」

たち‐あがり【裁(ち)上(が)り】🔗⭐🔉

たち‐あがり【裁(ち)上(が)り】

布や紙などを裁ちおえること。また、できばえ。

たち‐あが・る【立(ち)上がる】🔗⭐🔉

たち‐あが・る【立(ち)上がる】

[動ラ五(四)] 座ったりかがんだりしている姿勢から身を起こして立つ。「いすから―・る」

座ったりかがんだりしている姿勢から身を起こして立つ。「いすから―・る」 よくない状態に陥ったものが再び勢いを取り戻す。「地震の痛手から―・る」

よくない状態に陥ったものが再び勢いを取り戻す。「地震の痛手から―・る」 行動を起こす。「反対運動に―・る」

行動を起こす。「反対運動に―・る」 上の方に立つ。立ちのぼる。「砂ぼこりが―・る」

上の方に立つ。立ちのぼる。「砂ぼこりが―・る」 相撲で、仕切りから身を起こし、勝負を始める。「制限時間の前に―・る」

相撲で、仕切りから身を起こし、勝負を始める。「制限時間の前に―・る」 機械が動き始める。また、コンピューターのプログラムが起動する。「このパソコンは―・るのが速い」

機械が動き始める。また、コンピューターのプログラムが起動する。「このパソコンは―・るのが速い」

座ったりかがんだりしている姿勢から身を起こして立つ。「いすから―・る」

座ったりかがんだりしている姿勢から身を起こして立つ。「いすから―・る」 よくない状態に陥ったものが再び勢いを取り戻す。「地震の痛手から―・る」

よくない状態に陥ったものが再び勢いを取り戻す。「地震の痛手から―・る」 行動を起こす。「反対運動に―・る」

行動を起こす。「反対運動に―・る」 上の方に立つ。立ちのぼる。「砂ぼこりが―・る」

上の方に立つ。立ちのぼる。「砂ぼこりが―・る」 相撲で、仕切りから身を起こし、勝負を始める。「制限時間の前に―・る」

相撲で、仕切りから身を起こし、勝負を始める。「制限時間の前に―・る」 機械が動き始める。また、コンピューターのプログラムが起動する。「このパソコンは―・るのが速い」

機械が動き始める。また、コンピューターのプログラムが起動する。「このパソコンは―・るのが速い」

たち‐あ・げる【立(ち)上げる】🔗⭐🔉

たち‐あ・げる【立(ち)上げる】

[動ガ下一]コンピューターで、プログラムを起動させる。「ワープロソフトを―・げる」

たち‐あるき【立(ち)歩き】🔗⭐🔉

たち‐あるき【立(ち)歩き】

立つことと歩くこと。また、立って歩くこと。

たち‐い【立(ち)居・△起ち居】‐ゐ🔗⭐🔉

たち‐い【立(ち)居・△起ち居】‐ゐ

立ったり座ったりの動作。日常的な動作。起居(ききよ)。「―が不自由だ」

立ったり座ったりの動作。日常的な動作。起居(ききよ)。「―が不自由だ」 立って、そこにいること。「天(そら)晴れて、千里に雲の―もなく」〈読・雨月・菊花の約〉

立って、そこにいること。「天(そら)晴れて、千里に雲の―もなく」〈読・雨月・菊花の約〉

立ったり座ったりの動作。日常的な動作。起居(ききよ)。「―が不自由だ」

立ったり座ったりの動作。日常的な動作。起居(ききよ)。「―が不自由だ」 立って、そこにいること。「天(そら)晴れて、千里に雲の―もなく」〈読・雨月・菊花の約〉

立って、そこにいること。「天(そら)晴れて、千里に雲の―もなく」〈読・雨月・菊花の約〉

たち‐いえ【建(ち)家】‐いへ🔗⭐🔉

たち‐いえ【建(ち)家】‐いへ

建っている家。たてや。

たち‐い・ず【立ち△出づ】‐いづ🔗⭐🔉

たち‐い・ず【立ち△出づ】‐いづ

[動ダ下二] 立って外へ出る。その場を去る。「ここなるこれかれ送りに―・でたれば」〈かげろふ・中〉

立って外へ出る。その場を去る。「ここなるこれかれ送りに―・でたれば」〈かげろふ・中〉 立って来る。出て来る。「かの小柴垣(こしばがき)のほどに―・で給ふ」〈源・若紫〉

立って来る。出て来る。「かの小柴垣(こしばがき)のほどに―・で給ふ」〈源・若紫〉 表だったところに出る。出しゃばる。「数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、さすがに、―・でて、人もめざましと思す事やあらむ」〈源・薄雲〉

表だったところに出る。出しゃばる。「数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、さすがに、―・でて、人もめざましと思す事やあらむ」〈源・薄雲〉 表面に出る。現れてくる。「打ちそへて、もとよりの憎さも―・でて」〈源・桐壺〉

表面に出る。現れてくる。「打ちそへて、もとよりの憎さも―・でて」〈源・桐壺〉

立って外へ出る。その場を去る。「ここなるこれかれ送りに―・でたれば」〈かげろふ・中〉

立って外へ出る。その場を去る。「ここなるこれかれ送りに―・でたれば」〈かげろふ・中〉 立って来る。出て来る。「かの小柴垣(こしばがき)のほどに―・で給ふ」〈源・若紫〉

立って来る。出て来る。「かの小柴垣(こしばがき)のほどに―・で給ふ」〈源・若紫〉 表だったところに出る。出しゃばる。「数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、さすがに、―・でて、人もめざましと思す事やあらむ」〈源・薄雲〉

表だったところに出る。出しゃばる。「数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、さすがに、―・でて、人もめざましと思す事やあらむ」〈源・薄雲〉 表面に出る。現れてくる。「打ちそへて、もとよりの憎さも―・でて」〈源・桐壺〉

表面に出る。現れてくる。「打ちそへて、もとよりの憎さも―・でて」〈源・桐壺〉

たち‐いた【裁(ち)板】🔗⭐🔉

たち‐いた【裁(ち)板】

布や紙を裁つときなどに台として用いる長方形の板。裁ち台。裁ち物板。

たち‐いた・る【立(ち)至る・立ち△到る】🔗⭐🔉

たち‐いた・る【立(ち)至る・立ち△到る】

[動ラ五(四)]物事がそのような状況・事態になる。「倒産という事態に―・る」

たちい‐ふるまい【立(ち)居振(る)舞(い)】たちゐふるまひ🔗⭐🔉

たちい‐ふるまい【立(ち)居振(る)舞(い)】たちゐふるまひ

立ったり座ったりの身のこなし。日常の動作。たち振る舞い。

たち‐いり【立(ち)入り】🔗⭐🔉

たち‐いり【立(ち)入り】

たちいること。中にはいること。「部外者の―を禁ずる」

たちいること。中にはいること。「部外者の―を禁ずる」 その家に親しく出入りすること。また、その人。

その家に親しく出入りすること。また、その人。 「立入検査」「立入調査」の略。

「立入検査」「立入調査」の略。 江戸時代、大坂の諸大名蔵屋敷に出入りして御用をつとめた商人。御立入(おたちいり)。

江戸時代、大坂の諸大名蔵屋敷に出入りして御用をつとめた商人。御立入(おたちいり)。

たちいること。中にはいること。「部外者の―を禁ずる」

たちいること。中にはいること。「部外者の―を禁ずる」 その家に親しく出入りすること。また、その人。

その家に親しく出入りすること。また、その人。 「立入検査」「立入調査」の略。

「立入検査」「立入調査」の略。 江戸時代、大坂の諸大名蔵屋敷に出入りして御用をつとめた商人。御立入(おたちいり)。

江戸時代、大坂の諸大名蔵屋敷に出入りして御用をつとめた商人。御立入(おたちいり)。

たちいり‐きんし【立入禁止】🔗⭐🔉

たちいり‐きんし【立入禁止】

一定の場所にはいることを禁止すること。

たちいり‐けんさ【立入検査】🔗⭐🔉

たちいり‐けんさ【立入検査】

行政機関の職員が、行政法規の遵守を確認するため、事務所・営業所・工場・倉庫などにはいり、業務状況または帳簿書類・設備その他の物件を検査すること。臨検検査。

たちいり‐ちょうさ【立入調査】‐テウサ🔗⭐🔉

たちいり‐ちょうさ【立入調査】‐テウサ

警察官が必要と認めるときに、古物商・質屋・風俗営業店などにはいり、内容を調査し、関係者に質問すること。

たち‐い・る【立(ち)入る】🔗⭐🔉

たち‐い・る【立(ち)入る】

[動ラ五(四)] ある場所の中にはいる。はいりこむ。「工事現場に―・る」

ある場所の中にはいる。はいりこむ。「工事現場に―・る」 ある物事に深くはいりこむ。また、当事者の私事などにかかわり合う。干渉する。「他人の私生活に―・る」「―・ったことをお聞きしますが」

ある物事に深くはいりこむ。また、当事者の私事などにかかわり合う。干渉する。「他人の私生活に―・る」「―・ったことをお聞きしますが」

ある場所の中にはいる。はいりこむ。「工事現場に―・る」

ある場所の中にはいる。はいりこむ。「工事現場に―・る」 ある物事に深くはいりこむ。また、当事者の私事などにかかわり合う。干渉する。「他人の私生活に―・る」「―・ったことをお聞きしますが」

ある物事に深くはいりこむ。また、当事者の私事などにかかわり合う。干渉する。「他人の私生活に―・る」「―・ったことをお聞きしますが」

たち・いる【立ち居る】たちゐる🔗⭐🔉

たち・いる【立ち居る】たちゐる

[動ワ上一] 立ったり座ったりする。起居(ききよ)する。「手一つ弾き取れば、師を―・ゐ拝みて喜び」〈源・東屋〉

立ったり座ったりする。起居(ききよ)する。「手一つ弾き取れば、師を―・ゐ拝みて喜び」〈源・東屋〉 雲などが現れて、空に浮かんでいる。「中空に―・ゐる雲のあともなく身のはかなくもなりにける哉」〈伊勢・二一〉

雲などが現れて、空に浮かんでいる。「中空に―・ゐる雲のあともなく身のはかなくもなりにける哉」〈伊勢・二一〉

立ったり座ったりする。起居(ききよ)する。「手一つ弾き取れば、師を―・ゐ拝みて喜び」〈源・東屋〉

立ったり座ったりする。起居(ききよ)する。「手一つ弾き取れば、師を―・ゐ拝みて喜び」〈源・東屋〉 雲などが現れて、空に浮かんでいる。「中空に―・ゐる雲のあともなく身のはかなくもなりにける哉」〈伊勢・二一〉

雲などが現れて、空に浮かんでいる。「中空に―・ゐる雲のあともなく身のはかなくもなりにける哉」〈伊勢・二一〉

たち‐うお【太‐刀魚】‐うを🔗⭐🔉

たち‐うお【太‐刀魚】‐うを

スズキ目タチウオ科の海水魚。全長約一・五メートル。体は細長く側扁が著しい。尾端は糸状。歯は鋭い。体表はうろこがなくてグアニンで覆われ、銀白色。海中では頭を上にして、直立している。世界の暖海に分布し、夏季、西日本に近づく。食用のほか、表皮のグアニンを模造真珠の塗料に利用。《季 秋》「―をぬたにすべくも習ひけり/青々」

たち‐うす【立ち×臼】🔗⭐🔉

たち‐うす【立ち×臼】

地上にすえて、餅などをつく臼。たてうす。

たち‐うち【立ち△射ち】🔗⭐🔉

たち‐うち【立ち△射ち】

立射(りつしや)

立射(りつしや)

立射(りつしや)

立射(りつしや)

たち‐うち【太‐刀打ち】🔗⭐🔉

たち‐うち【太‐刀打ち】

[名]スル 太刀で打ち合ってたたかうこと。

太刀で打ち合ってたたかうこと。 まともに張り合って競争すること。多く、あとに打消しの語を伴う。「若さには―できない」「まともに―してはかなわない」

まともに張り合って競争すること。多く、あとに打消しの語を伴う。「若さには―できない」「まともに―してはかなわない」 槍の口金から血溜まりまでの称。太刀走り。

槍の口金から血溜まりまでの称。太刀走り。

太刀で打ち合ってたたかうこと。

太刀で打ち合ってたたかうこと。 まともに張り合って競争すること。多く、あとに打消しの語を伴う。「若さには―できない」「まともに―してはかなわない」

まともに張り合って競争すること。多く、あとに打消しの語を伴う。「若さには―できない」「まともに―してはかなわない」 槍の口金から血溜まりまでの称。太刀走り。

槍の口金から血溜まりまでの称。太刀走り。

たちうばい【太刀奪】たちうばひ🔗⭐🔉

たちうばい【太刀奪】たちうばひ

たちばい

たちばい

たちばい

たちばい

たち‐うり【立(ち)売り】🔗⭐🔉

たち‐うり【立(ち)売り】

[名]スル一定の場所に店を構えず、駅の構内や路上などに立って物を売ること。また、その人。「駅弁の―」

たち‐うり【裁(ち)売り】🔗⭐🔉

たち‐うり【裁(ち)売り】

布などを必要な長さだけ切って売ること。切り売り。

たち‐え【立ち△枝】🔗⭐🔉

たち‐え【立ち△枝】

高く伸びた枝。そびえたった枝。「わが宿の梅の―や見えつらむ思ひのほかに君が来ませる」〈拾遺・春〉

たち‐えり【立(ち)襟】🔗⭐🔉

たち‐えり【立(ち)襟】

折り曲げないで立てて仕立ててある襟。スタンドカラー。つめえり。

たち‐おうじょう【立(ち)往生】‐ワウジヤウ🔗⭐🔉

たち‐おうじょう【立(ち)往生】‐ワウジヤウ

[名]スル 立ったままの姿勢で死ぬこと。立ち死に。「弁慶の―」

立ったままの姿勢で死ぬこと。立ち死に。「弁慶の―」 その場に止まったり途中で行き詰まったりしたまま、処置のしようもなく、動きのとれないこと。「吹雪で汽車が―する」「壇上で―する」

その場に止まったり途中で行き詰まったりしたまま、処置のしようもなく、動きのとれないこと。「吹雪で汽車が―する」「壇上で―する」

立ったままの姿勢で死ぬこと。立ち死に。「弁慶の―」

立ったままの姿勢で死ぬこと。立ち死に。「弁慶の―」 その場に止まったり途中で行き詰まったりしたまま、処置のしようもなく、動きのとれないこと。「吹雪で汽車が―する」「壇上で―する」

その場に止まったり途中で行き詰まったりしたまま、処置のしようもなく、動きのとれないこと。「吹雪で汽車が―する」「壇上で―する」

たち‐おくれ【立(ち)後れ・立(ち)遅れ】🔗⭐🔉

たち‐おくれ【立(ち)後れ・立(ち)遅れ】

たちおくれること。着手する時機を失うこと。「受験勉強の―がもろに響く」

たち‐おく・れる【立(ち)後れる・立(ち)遅れる】🔗⭐🔉

たち‐おく・れる【立(ち)後れる・立(ち)遅れる】

[動ラ下一] たちおく・る[ラ下二]

たちおく・る[ラ下二] 人より遅く立ち上がる。「相手力士に―・れる」

人より遅く立ち上がる。「相手力士に―・れる」 人よりおくれて物事に着手する。先を越される。また、遅くなって時機を失う。「選挙運動に―・れる」

人よりおくれて物事に着手する。先を越される。また、遅くなって時機を失う。「選挙運動に―・れる」 物事の進歩などが標準より劣る。「社会保障制度が―・れている」

物事の進歩などが標準より劣る。「社会保障制度が―・れている」 死に遅れる。先に死なれる。「睦(むつ)ましかるべき人にも―・れはべりにければ」〈源・若紫〉

死に遅れる。先に死なれる。「睦(むつ)ましかるべき人にも―・れはべりにければ」〈源・若紫〉

たちおく・る[ラ下二]

たちおく・る[ラ下二] 人より遅く立ち上がる。「相手力士に―・れる」

人より遅く立ち上がる。「相手力士に―・れる」 人よりおくれて物事に着手する。先を越される。また、遅くなって時機を失う。「選挙運動に―・れる」

人よりおくれて物事に着手する。先を越される。また、遅くなって時機を失う。「選挙運動に―・れる」 物事の進歩などが標準より劣る。「社会保障制度が―・れている」

物事の進歩などが標準より劣る。「社会保障制度が―・れている」 死に遅れる。先に死なれる。「睦(むつ)ましかるべき人にも―・れはべりにければ」〈源・若紫〉

死に遅れる。先に死なれる。「睦(むつ)ましかるべき人にも―・れはべりにければ」〈源・若紫〉

たち‐おと【太‐刀音】🔗⭐🔉

たち‐おと【太‐刀音】

太刀で物を切ったり、太刀を打ち合ったりする音。

たち‐おとし【裁(ち)落(と)し】🔗⭐🔉

たち‐おとし【裁(ち)落(と)し】

余分なものとして切り取られた部分。特に製紙や製本の仕上げ裁ちで出る紙のくず。

たち‐おと・す【裁(ち)落(と)す】🔗⭐🔉

たち‐おと・す【裁(ち)落(と)す】

[動サ五(四)]裁ち切って不必要な部分を取り除く。「枝を―・す」

たち‐おどり【太‐刀踊(り)】‐をどり🔗⭐🔉

たち‐おどり【太‐刀踊(り)】‐をどり

高知県を中心に分布する民俗芸能。普通は二〇人ほどの若者が二人一組になって、太刀または太刀花(両端に紙花をつけた棒)を打ち合わせながら踊る。花取り踊り。

たち‐およぎ【立(ち)泳ぎ】🔗⭐🔉

たち‐およぎ【立(ち)泳ぎ】

[名]スル頭を水面上に出し、からだを立てたままで泳ぐこと。

たち‐おろし【裁(ち)下ろし】🔗⭐🔉

たち‐おろし【裁(ち)下ろし】

新調したばかりの着物。仕立ておろし。

新調したばかりの着物。仕立ておろし。 衣服を仕立てる寸法。

衣服を仕立てる寸法。

新調したばかりの着物。仕立ておろし。

新調したばかりの着物。仕立ておろし。 衣服を仕立てる寸法。

衣服を仕立てる寸法。

たち‐か・う【裁ち替ふ・裁ち換ふ】‐かふ🔗⭐🔉

たち‐か・う【裁ち替ふ・裁ち換ふ】‐かふ

[動ハ下二]布などを裁ちなおして衣服を作りかえる。「蝉の羽も―・へてける夏衣」〈源・夕顔〉

たち‐かえり【立(ち)返り・立(ち)帰り】‐かへり🔗⭐🔉

たち‐かえり【立(ち)返り・立(ち)帰り】‐かへり

[名]行ってすぐに帰ること。「―にもと思へども、おのづから日頃経ることも」〈浜松・二〉

[名]行ってすぐに帰ること。「―にもと思へども、おのづから日頃経ることも」〈浜松・二〉 [副]

[副] 折り返してすぐに。手紙などを受け取ってすぐに返事を返すさま。「御返しに…鳥の声は孟嘗君のにやときこえたれば、―、孟嘗君のにはとりは…とあれば」〈枕・一三六〉

折り返してすぐに。手紙などを受け取ってすぐに返事を返すさま。「御返しに…鳥の声は孟嘗君のにやときこえたれば、―、孟嘗君のにはとりは…とあれば」〈枕・一三六〉 繰り返し何度も。「―泣けども我(あれ)は験(しるし)なみ思ひわぶれて寝(ぬ)る夜しそ多き」〈万・三七五九〉

繰り返し何度も。「―泣けども我(あれ)は験(しるし)なみ思ひわぶれて寝(ぬ)る夜しそ多き」〈万・三七五九〉 もとの時点に戻って。「梅の匂ひにぞ、いにしへのことも―恋ひしう思ひ出でらるる」〈徒然・一九〉

もとの時点に戻って。「梅の匂ひにぞ、いにしへのことも―恋ひしう思ひ出でらるる」〈徒然・一九〉

[名]行ってすぐに帰ること。「―にもと思へども、おのづから日頃経ることも」〈浜松・二〉

[名]行ってすぐに帰ること。「―にもと思へども、おのづから日頃経ることも」〈浜松・二〉 [副]

[副] 折り返してすぐに。手紙などを受け取ってすぐに返事を返すさま。「御返しに…鳥の声は孟嘗君のにやときこえたれば、―、孟嘗君のにはとりは…とあれば」〈枕・一三六〉

折り返してすぐに。手紙などを受け取ってすぐに返事を返すさま。「御返しに…鳥の声は孟嘗君のにやときこえたれば、―、孟嘗君のにはとりは…とあれば」〈枕・一三六〉 繰り返し何度も。「―泣けども我(あれ)は験(しるし)なみ思ひわぶれて寝(ぬ)る夜しそ多き」〈万・三七五九〉

繰り返し何度も。「―泣けども我(あれ)は験(しるし)なみ思ひわぶれて寝(ぬ)る夜しそ多き」〈万・三七五九〉 もとの時点に戻って。「梅の匂ひにぞ、いにしへのことも―恋ひしう思ひ出でらるる」〈徒然・一九〉

もとの時点に戻って。「梅の匂ひにぞ、いにしへのことも―恋ひしう思ひ出でらるる」〈徒然・一九〉

たち‐かえ・る【立(ち)返る・立(ち)帰る】‐かへる🔗⭐🔉

たち‐かえ・る【立(ち)返る・立(ち)帰る】‐かへる

[動ラ五(四)] もとの位置や状態に戻る。「初心に―・って勉強する」

もとの位置や状態に戻る。「初心に―・って勉強する」 手紙の返事などを折り返し、すぐにする。折り返す。「行きと行きて―・らむも心ぐるし」〈源・蜻蛉〉

手紙の返事などを折り返し、すぐにする。折り返す。「行きと行きて―・らむも心ぐるし」〈源・蜻蛉〉 同じことを何度もする。繰り返す。「―・りつつ御せうそこ申させ給ふ」〈宇津保・国譲上〉

同じことを何度もする。繰り返す。「―・りつつ御せうそこ申させ給ふ」〈宇津保・国譲上〉 (「年立ち返る」の形で)新年を迎える。年が改まる。「あらたまの年―・る朝(あした)より待たるる物はうぐひすの声」〈拾遺・春〉

(「年立ち返る」の形で)新年を迎える。年が改まる。「あらたまの年―・る朝(あした)より待たるる物はうぐひすの声」〈拾遺・春〉

もとの位置や状態に戻る。「初心に―・って勉強する」

もとの位置や状態に戻る。「初心に―・って勉強する」 手紙の返事などを折り返し、すぐにする。折り返す。「行きと行きて―・らむも心ぐるし」〈源・蜻蛉〉

手紙の返事などを折り返し、すぐにする。折り返す。「行きと行きて―・らむも心ぐるし」〈源・蜻蛉〉 同じことを何度もする。繰り返す。「―・りつつ御せうそこ申させ給ふ」〈宇津保・国譲上〉

同じことを何度もする。繰り返す。「―・りつつ御せうそこ申させ給ふ」〈宇津保・国譲上〉 (「年立ち返る」の形で)新年を迎える。年が改まる。「あらたまの年―・る朝(あした)より待たるる物はうぐひすの声」〈拾遺・春〉

(「年立ち返る」の形で)新年を迎える。年が改まる。「あらたまの年―・る朝(あした)より待たるる物はうぐひすの声」〈拾遺・春〉

たち‐かか・る【立(ち)掛(か)る】🔗⭐🔉

たち‐かか・る【立(ち)掛(か)る】

[動ラ五(四)] 立とうとする。立とうとして途中でやめる。立ちかける。「いすから―・る」

立とうとする。立とうとして途中でやめる。立ちかける。「いすから―・る」 立ち向かう。かかっていく。「勇猛果敢に―・る」

立ち向かう。かかっていく。「勇猛果敢に―・る」

立とうとする。立とうとして途中でやめる。立ちかける。「いすから―・る」

立とうとする。立とうとして途中でやめる。立ちかける。「いすから―・る」 立ち向かう。かかっていく。「勇猛果敢に―・る」

立ち向かう。かかっていく。「勇猛果敢に―・る」

たち‐がく【立楽】🔗⭐🔉

たち‐がく【立楽】

立ったままで雅楽を演奏すること。また、その雅楽。屋外での舞楽の伴奏などで行われる。りゅうがく。 居楽(いがく)。

居楽(いがく)。

居楽(いがく)。

居楽(いがく)。

たち‐かく・す【立ち隠す】🔗⭐🔉

たち‐かく・す【立ち隠す】

[動サ四]霞や霧などが立ちこめて、さえぎり隠す。「山桜わが見にくれば春霞峰にも尾にも―・しつつ」〈古今・春上〉

たち‐かく・る【立ち隠る】🔗⭐🔉

たち‐かく・る【立ち隠る】

[動ラ下二]何かの陰に身を隠す。「さるべき所に―・れ給ひて」〈源・賢木〉

たち‐かけ【太‐刀懸(け)】🔗⭐🔉

たち‐かけ【太‐刀懸(け)】

太刀をかけること。また、その台。

太刀をかけること。また、その台。 「太刀懸の草摺(くさずり)」の略。

「太刀懸の草摺(くさずり)」の略。

太刀をかけること。また、その台。

太刀をかけること。また、その台。 「太刀懸の草摺(くさずり)」の略。

「太刀懸の草摺(くさずり)」の略。

たち‐かげ【太‐刀影】🔗⭐🔉

たち‐かげ【太‐刀影】

太刀のひらめく光。「夕日脚の事なれば、―の障子にすきて見えければ」〈曾我・六〉

太刀のひらめく光。「夕日脚の事なれば、―の障子にすきて見えければ」〈曾我・六〉 太刀のおかげ。武功のおかげ。「御―を以て、信州更級(さらしな)へ帰参申したし」〈甲陽軍鑑・二八〉

太刀のおかげ。武功のおかげ。「御―を以て、信州更級(さらしな)へ帰参申したし」〈甲陽軍鑑・二八〉

太刀のひらめく光。「夕日脚の事なれば、―の障子にすきて見えければ」〈曾我・六〉

太刀のひらめく光。「夕日脚の事なれば、―の障子にすきて見えければ」〈曾我・六〉 太刀のおかげ。武功のおかげ。「御―を以て、信州更級(さらしな)へ帰参申したし」〈甲陽軍鑑・二八〉

太刀のおかげ。武功のおかげ。「御―を以て、信州更級(さらしな)へ帰参申したし」〈甲陽軍鑑・二八〉

たちかけ‐の‐くさずり【太‐刀懸の草×摺】🔗⭐🔉

たちかけ‐の‐くさずり【太‐刀懸の草×摺】

射向(いむけ)の草摺

射向(いむけ)の草摺

射向(いむけ)の草摺

射向(いむけ)の草摺

たち‐がしら【立(ち)頭】🔗⭐🔉

たち‐がしら【立(ち)頭】

能・狂言で、立ち衆を統率する役。立ち衆頭。

たち‐かぜ【太‐刀風】🔗⭐🔉

たち‐かぜ【太‐刀風】

刀を振る勢いで起きる風。

刀を振る勢いで起きる風。 激しく太刀を振るって戦うありさま。「筑前守の―に驚き、草木もなびき従ひ」〈武家名目抄〉

激しく太刀を振るって戦うありさま。「筑前守の―に驚き、草木もなびき従ひ」〈武家名目抄〉

刀を振る勢いで起きる風。

刀を振る勢いで起きる風。 激しく太刀を振るって戦うありさま。「筑前守の―に驚き、草木もなびき従ひ」〈武家名目抄〉

激しく太刀を振るって戦うありさま。「筑前守の―に驚き、草木もなびき従ひ」〈武家名目抄〉

たち‐かた【立(ち)方】🔗⭐🔉

たち‐かた【立(ち)方】

能楽で、囃子方(はやしかた)に対して、シテ方・ワキ方・狂言方のこと。

能楽で、囃子方(はやしかた)に対して、シテ方・ワキ方・狂言方のこと。 歌舞伎・日本舞踊で、地方(じかた)に対して、立って舞い踊る者。

歌舞伎・日本舞踊で、地方(じかた)に対して、立って舞い踊る者。

能楽で、囃子方(はやしかた)に対して、シテ方・ワキ方・狂言方のこと。

能楽で、囃子方(はやしかた)に対して、シテ方・ワキ方・狂言方のこと。 歌舞伎・日本舞踊で、地方(じかた)に対して、立って舞い踊る者。

歌舞伎・日本舞踊で、地方(じかた)に対して、立って舞い踊る者。

たち‐かた【裁(ち)方】🔗⭐🔉

たち‐かた【裁(ち)方】

布地を裁断する方法。

たち‐がたり【立(ち)語り】🔗⭐🔉

たち‐がたり【立(ち)語り】

能の間狂言(あいきようげん)の形式の一。シテの中入り後、狂言方が舞台常座(じようざ)で立ったまま、独りで物語るもの。

た‐ちから【田力・△租】🔗⭐🔉

た‐ちから【田力・△租】

《「たぢから」とも》律令制で、田に課された租税。田租(でんそ)。→租(そ)

たち‐がらみ【太‐刀絡み】🔗⭐🔉

たち‐がらみ【太‐刀絡み】

鎧(よろい)の上に、太刀をつけるための道具。皮やふじづるで輪を作り、太刀をくくりつける。

たち‐がれ【立(ち)枯れ】🔗⭐🔉

たち‐がれ【立(ち)枯れ】

[名]スル草木が立ったまま枯れてしまうこと。

たちがれ‐びょう【立(ち)枯れ病】‐ビヤウ🔗⭐🔉

たちがれ‐びょう【立(ち)枯れ病】‐ビヤウ

農作物の根や地際の茎がおかされて、急に枯れてしまう病害。土壌中の細菌・かびの寄生による。

たち‐が・れる【立(ち)枯れる】🔗⭐🔉

たち‐が・れる【立(ち)枯れる】

[動ラ下一] たちが・る[ラ下二]草や木が立ったままで枯れる。「街道沿いの松が―・れる」

たちが・る[ラ下二]草や木が立ったままで枯れる。「街道沿いの松が―・れる」

たちが・る[ラ下二]草や木が立ったままで枯れる。「街道沿いの松が―・れる」

たちが・る[ラ下二]草や木が立ったままで枯れる。「街道沿いの松が―・れる」

たちかわ【立川】たちかは🔗⭐🔉

たちかわ【立川】たちかは

東京都中西部の市。旧陸軍の飛行場があったが、第二次大戦後、米軍が進駐し、昭和五二年(一九七七)返還され、現在、自衛隊の基地と昭和記念公園がある。人口一五・五万。

たちかわ‐ぶんこ【立川文庫】たちかは‐🔗⭐🔉

たちかわ‐ぶんこ【立川文庫】たちかは‐

明治末期から大正中期にかけて、大阪の立川文明堂から刊行された少年向けの小型の講談本。講談師玉田玉秀斎や山田阿鉄らが共同執筆。「猿飛佐助」「霧隠才蔵」などの忍術物が人気を博した。たつかわぶんこ。

たち‐かわり【立(ち)代(わ)り】‐かはり🔗⭐🔉

たち‐かわり【立(ち)代(わ)り】‐かはり

[副]代わる代わる。たびたび。「入れ代わり―来客がある」

たちかわり‐いりかわり【立(ち)代(わ)り入(り)代(わ)り】たちかはりいりかはり🔗⭐🔉

たちかわり‐いりかわり【立(ち)代(わ)り入(り)代(わ)り】たちかはりいりかはり

[副]「入れ代わり立ち代わり」に同じ。「全校の学生が―ぶつかる力競べ」〈蘆花・思出の記〉

たちかわ‐りゅう【立川流】たちかはリウ🔗⭐🔉

たちかわ‐りゅう【立川流】たちかはリウ

真言密教の一派と陰陽道(おんようどう)との混合により成立した流派。性的な結合を唱える邪教とされた。平安後期、武蔵国立川の陰陽師が唱え、文観(もんかん)が広めて大流行したが、慶長以後ほとんど絶えた。

たち‐かわ・る【立ち代はる・立ち替はる】‐かはる🔗⭐🔉

たち‐かわ・る【立ち代はる・立ち替はる】‐かはる

[動ラ四] 移りかわる。「―・り古き都となりぬれば道の芝草長く生ひにけり」〈万・一〇四八〉

移りかわる。「―・り古き都となりぬれば道の芝草長く生ひにけり」〈万・一〇四八〉 入れかわる。交替する。「唐衣―・りぬる春の世にいかでか花の色も見るべき」〈栄花・疑ひ〉

入れかわる。交替する。「唐衣―・りぬる春の世にいかでか花の色も見るべき」〈栄花・疑ひ〉

移りかわる。「―・り古き都となりぬれば道の芝草長く生ひにけり」〈万・一〇四八〉

移りかわる。「―・り古き都となりぬれば道の芝草長く生ひにけり」〈万・一〇四八〉 入れかわる。交替する。「唐衣―・りぬる春の世にいかでか花の色も見るべき」〈栄花・疑ひ〉

入れかわる。交替する。「唐衣―・りぬる春の世にいかでか花の色も見るべき」〈栄花・疑ひ〉

たち‐き【立(ち)木】🔗⭐🔉

たち‐き【立(ち)木】

地面に生えて立っている木。

たち‐ぎえ【立(ち)消え】🔗⭐🔉

たち‐ぎえ【立(ち)消え】

火が燃え上がらずに中途で消えてしまうこと。

火が燃え上がらずに中途で消えてしまうこと。 事件・計画などがいつの間にかなくなること。「旅行の話が―になる」

事件・計画などがいつの間にかなくなること。「旅行の話が―になる」

火が燃え上がらずに中途で消えてしまうこと。

火が燃え上がらずに中途で消えてしまうこと。 事件・計画などがいつの間にかなくなること。「旅行の話が―になる」

事件・計画などがいつの間にかなくなること。「旅行の話が―になる」

たち‐ぎき【立(ち)聞き】🔗⭐🔉

たち‐ぎき【立(ち)聞き】

[名]スル 立ち止まって他人の会話をこっそり聞くこと。盗み聞き。「廊下で―する」

立ち止まって他人の会話をこっそり聞くこと。盗み聞き。「廊下で―する」 轡(くつわ)の頭の輪。面繋(おもがい)をつける所。また、そこと面繋をつなぐひも。

轡(くつわ)の頭の輪。面繋(おもがい)をつける所。また、そこと面繋をつなぐひも。

立ち止まって他人の会話をこっそり聞くこと。盗み聞き。「廊下で―する」

立ち止まって他人の会話をこっそり聞くこと。盗み聞き。「廊下で―する」 轡(くつわ)の頭の輪。面繋(おもがい)をつける所。また、そこと面繋をつなぐひも。

轡(くつわ)の頭の輪。面繋(おもがい)をつける所。また、そこと面繋をつなぐひも。

たち‐き・く【立(ち)聞く】🔗⭐🔉

たち‐き・く【立(ち)聞く】

[動カ五(四)]《「たちぎく」とも》 立ったままで聞く。「校庭で先生の話を―・く」

立ったままで聞く。「校庭で先生の話を―・く」 物陰に隠れるように立ち止まって、人の話をこっそり聞く。盗み聞く。「月より外に―・ける人ありとも知らで」〈樗牛・滝口入道〉

物陰に隠れるように立ち止まって、人の話をこっそり聞く。盗み聞く。「月より外に―・ける人ありとも知らで」〈樗牛・滝口入道〉

立ったままで聞く。「校庭で先生の話を―・く」

立ったままで聞く。「校庭で先生の話を―・く」 物陰に隠れるように立ち止まって、人の話をこっそり聞く。盗み聞く。「月より外に―・ける人ありとも知らで」〈樗牛・滝口入道〉

物陰に隠れるように立ち止まって、人の話をこっそり聞く。盗み聞く。「月より外に―・ける人ありとも知らで」〈樗牛・滝口入道〉

たちき‐ぶつ【立(ち)木仏】🔗⭐🔉

たちき‐ぶつ【立(ち)木仏】

立ち木のまま彫り出した仏像。また、そのように似せて彫成した仏像。仏教と霊木信仰とが結びついて八世紀ごろ発生したもので、一〇〜一二世紀の遺品が多い。

たち‐ぎみ【立ち君】🔗⭐🔉

たち‐ぎみ【立ち君】

昔、夜、道端に立ち、客を引いた娼婦。古くは辻君(つじぎみ)と区別された。「とこも定めぬ―は、これも世渡るならひとて」〈浄・卯月の紅葉〉

たち‐きり【断(ち)切り】🔗⭐🔉

たち‐きり【断(ち)切り】

断ち切ること。断ち切ったままにすること。「―のロープ」

断ち切ること。断ち切ったままにすること。「―のロープ」 口絵・挿絵・表紙などの画面を仕上げ寸法よりやや大きく印刷しておき、仕上げのときにその一部を裁ち落として紙面いっぱいに印刷されているようにすること。

口絵・挿絵・表紙などの画面を仕上げ寸法よりやや大きく印刷しておき、仕上げのときにその一部を裁ち落として紙面いっぱいに印刷されているようにすること。

断ち切ること。断ち切ったままにすること。「―のロープ」

断ち切ること。断ち切ったままにすること。「―のロープ」 口絵・挿絵・表紙などの画面を仕上げ寸法よりやや大きく印刷しておき、仕上げのときにその一部を裁ち落として紙面いっぱいに印刷されているようにすること。

口絵・挿絵・表紙などの画面を仕上げ寸法よりやや大きく印刷しておき、仕上げのときにその一部を裁ち落として紙面いっぱいに印刷されているようにすること。

たち‐き・る【断(ち)切る】🔗⭐🔉

たち‐き・る【断(ち)切る】

[動ラ五(四)] (「裁ち切る」「截ち切る」とも書く)刃物などで切りはなす。「布を半分に―・る」

(「裁ち切る」「截ち切る」とも書く)刃物などで切りはなす。「布を半分に―・る」 かかわりやつながりを切って、関係をなくす。「腐れ縁を―・る」「未練を―・る」

かかわりやつながりを切って、関係をなくす。「腐れ縁を―・る」「未練を―・る」 さえぎり止める。遮断する。「補給路を―・る」

さえぎり止める。遮断する。「補給路を―・る」

(「裁ち切る」「截ち切る」とも書く)刃物などで切りはなす。「布を半分に―・る」

(「裁ち切る」「截ち切る」とも書く)刃物などで切りはなす。「布を半分に―・る」 かかわりやつながりを切って、関係をなくす。「腐れ縁を―・る」「未練を―・る」

かかわりやつながりを切って、関係をなくす。「腐れ縁を―・る」「未練を―・る」 さえぎり止める。遮断する。「補給路を―・る」

さえぎり止める。遮断する。「補給路を―・る」

たち‐ぎれ【裁(ち)切れ】🔗⭐🔉

たち‐ぎれ【裁(ち)切れ】

裁断してある布。

たち‐ぎわ【△発ち際】‐ぎは🔗⭐🔉

たち‐ぎわ【△発ち際】‐ぎは

ちょうど出かけようとする、その時。出発のまぎわ。「―に客が来る」

たち・く【立ち来・△起ち来】🔗⭐🔉

たち・く【立ち来・△起ち来】

[動カ変] やってくる。来る。「近江より朝―・くればうねの野にたづぞ鳴くなる明けぬこの夜は」〈古今・大歌所御歌〉

やってくる。来る。「近江より朝―・くればうねの野にたづぞ鳴くなる明けぬこの夜は」〈古今・大歌所御歌〉 雲・霧・波・風などがわき起こってくる。「吾家(わぎへ)の方よ雲居―・くも」〈記・中・歌謡〉

雲・霧・波・風などがわき起こってくる。「吾家(わぎへ)の方よ雲居―・くも」〈記・中・歌謡〉

やってくる。来る。「近江より朝―・くればうねの野にたづぞ鳴くなる明けぬこの夜は」〈古今・大歌所御歌〉

やってくる。来る。「近江より朝―・くればうねの野にたづぞ鳴くなる明けぬこの夜は」〈古今・大歌所御歌〉 雲・霧・波・風などがわき起こってくる。「吾家(わぎへ)の方よ雲居―・くも」〈記・中・歌謡〉

雲・霧・波・風などがわき起こってくる。「吾家(わぎへ)の方よ雲居―・くも」〈記・中・歌謡〉

たち‐ぐい【立(ち)食い】‐ぐひ🔗⭐🔉

たち‐ぐい【立(ち)食い】‐ぐひ

[名]スル立ったままでものを食べること。「―そば」

たち‐く・く【立ち△潜く】🔗⭐🔉

たち‐く・く【立ち△潜く】

[動カ四]間をくぐる。くぐって行く。「あしひきの木(こ)の間―・くほととぎすかく聞きそめて後恋ひむかも」〈万・一四九五〉

館🔗⭐🔉

舘🔗⭐🔉

舘

[音]カン

[訓]やかた

たて

たち

[部首]舌

[総画数]16

[コード]区点 2060

JIS 345C

S‐JIS 8ADA

質🔗⭐🔉

質

[音]シツ

シチ

チ

[訓]たち

ただ‐す

すなお

にえ

[部首]貝

[総画数]15

[コード]区点 2833

JIS 3C41

S‐JIS 8EBF

[分類]常用漢字

[難読語]

→かた‐ぎ【気質・形気・容気】

→き‐だち【木質】

→くさ‐だち【草質・草本】

→げん‐ち【言質】

→ところ‐じち【所質】

[音]シツ

シチ

チ

[訓]たち

ただ‐す

すなお

にえ

[部首]貝

[総画数]15

[コード]区点 2833

JIS 3C41

S‐JIS 8EBF

[分類]常用漢字

[難読語]

→かた‐ぎ【気質・形気・容気】

→き‐だち【木質】

→くさ‐だち【草質・草本】

→げん‐ち【言質】

→ところ‐じち【所質】

[音]シツ

シチ

チ

[訓]たち

ただ‐す

すなお

にえ

[部首]貝

[総画数]15

[コード]区点 2833

JIS 3C41

S‐JIS 8EBF

[分類]常用漢字

[難読語]

→かた‐ぎ【気質・形気・容気】

→き‐だち【木質】

→くさ‐だち【草質・草本】

→げん‐ち【言質】

→ところ‐じち【所質】

[音]シツ

シチ

チ

[訓]たち

ただ‐す

すなお

にえ

[部首]貝

[総画数]15

[コード]区点 2833

JIS 3C41

S‐JIS 8EBF

[分類]常用漢字

[難読語]

→かた‐ぎ【気質・形気・容気】

→き‐だち【木質】

→くさ‐だち【草質・草本】

→げん‐ち【言質】

→ところ‐じち【所質】

達🔗⭐🔉

達

[音]タツ

ダチ

[訓]とお‐る

さと‐る

さと‐い

たっ‐し

たち

[部首]

[音]タツ

ダチ

[訓]とお‐る

さと‐る

さと‐い

たっ‐し

たち

[部首] [総画数]12

[コード]区点 3503

JIS 4323

S‐JIS 9242

[分類]常用漢字

[難読語]

→あだたら‐やま【安達太良山】

→あのくだっ‐ち【阿耨達池】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きん‐だち【公達・君達】

→ご‐たち【御達】

→ごよう‐たし【御用達】

→しった【悉達・悉多】

→しったるた【悉達多】

→せん‐だち【先達】

→ソーダ【オランダsoda】【曹達】

→だつ‐ま【達摩】

→だて【伊達】

→だてくらべおくにかぶき【伊達競阿国戯場】

→ダヤン‐ハン【Dayan Khan】

→ダライ‐ラマ【Dalai Lama】

→だるま【達磨】

→とも‐どち【友達】

→ほうだつ‐ざん【宝達山】

→ほととぎすだてのききがき【早苗鳥伊達聞書】

→よう‐たし【用足し・用達】

[総画数]12

[コード]区点 3503

JIS 4323

S‐JIS 9242

[分類]常用漢字

[難読語]

→あだたら‐やま【安達太良山】

→あのくだっ‐ち【阿耨達池】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きん‐だち【公達・君達】

→ご‐たち【御達】

→ごよう‐たし【御用達】

→しった【悉達・悉多】

→しったるた【悉達多】

→せん‐だち【先達】

→ソーダ【オランダsoda】【曹達】

→だつ‐ま【達摩】

→だて【伊達】

→だてくらべおくにかぶき【伊達競阿国戯場】

→ダヤン‐ハン【Dayan Khan】

→ダライ‐ラマ【Dalai Lama】

→だるま【達磨】

→とも‐どち【友達】

→ほうだつ‐ざん【宝達山】

→ほととぎすだてのききがき【早苗鳥伊達聞書】

→よう‐たし【用足し・用達】

[音]タツ

ダチ

[訓]とお‐る

さと‐る

さと‐い

たっ‐し

たち

[部首]

[音]タツ

ダチ

[訓]とお‐る

さと‐る

さと‐い

たっ‐し

たち

[部首] [総画数]12

[コード]区点 3503

JIS 4323

S‐JIS 9242

[分類]常用漢字

[難読語]

→あだたら‐やま【安達太良山】

→あのくだっ‐ち【阿耨達池】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きん‐だち【公達・君達】

→ご‐たち【御達】

→ごよう‐たし【御用達】

→しった【悉達・悉多】

→しったるた【悉達多】

→せん‐だち【先達】

→ソーダ【オランダsoda】【曹達】

→だつ‐ま【達摩】

→だて【伊達】

→だてくらべおくにかぶき【伊達競阿国戯場】

→ダヤン‐ハン【Dayan Khan】

→ダライ‐ラマ【Dalai Lama】

→だるま【達磨】

→とも‐どち【友達】

→ほうだつ‐ざん【宝達山】

→ほととぎすだてのききがき【早苗鳥伊達聞書】

→よう‐たし【用足し・用達】

[総画数]12

[コード]区点 3503

JIS 4323

S‐JIS 9242

[分類]常用漢字

[難読語]

→あだたら‐やま【安達太良山】

→あのくだっ‐ち【阿耨達池】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きん‐だち【公達・君達】

→ご‐たち【御達】

→ごよう‐たし【御用達】

→しった【悉達・悉多】

→しったるた【悉達多】

→せん‐だち【先達】

→ソーダ【オランダsoda】【曹達】

→だつ‐ま【達摩】

→だて【伊達】

→だてくらべおくにかぶき【伊達競阿国戯場】

→ダヤン‐ハン【Dayan Khan】

→ダライ‐ラマ【Dalai Lama】

→だるま【達磨】

→とも‐どち【友達】

→ほうだつ‐ざん【宝達山】

→ほととぎすだてのききがき【早苗鳥伊達聞書】

→よう‐たし【用足し・用達】

咄🔗⭐🔉

貭🔗⭐🔉

貭

[音]シツ

チ

シ

シチ

[訓]たち

ただ‐す

すなお

にえ

[部首]貝

[総画数]11

[コード]区点 7636

JIS 6C44

S‐JIS E6C2

逹🔗⭐🔉

逹

[音]タツ

ダチ

[訓]とお‐る

さと‐る

さと‐い

たっ‐し

たち

[部首] [総画数]12

[コード]区点 7793

JIS 6D7D

S‐JIS E79D

[総画数]12

[コード]区点 7793

JIS 6D7D

S‐JIS E79D

[総画数]12

[コード]区点 7793

JIS 6D7D

S‐JIS E79D

[総画数]12

[コード]区点 7793

JIS 6D7D

S‐JIS E79D

闥🔗⭐🔉

闥

[音]タツ

タチ

[部首]門

[総画数]21

[コード]区点 7982

JIS 6F72

S‐JIS E892

[難読語]

→けんだつば【乾闥婆】

大辞泉に「たち」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む