複数辞典一括検索+![]()

![]()

あや‐うじ【漢氏】‐うぢ🔗⭐🔉

あや‐うじ【漢氏】‐うぢ

古代、中国から渡来した氏族。東漢氏(やまとのあやうじ)と西漢氏(かわちのあやうじ)がある。姓(かばね)は直(あたえ)であったが、のち連(むらじ)となる。あや。

あや‐はとり【△漢△織】🔗⭐🔉

あや‐はとり【△漢△織】

《「はとり」は「はたおり」の音変化》古代、中国から渡来した綾織りの技術者。「―、呉織(くれはとり)…を将(ゐ)て」〈前田本雄略紀〉→呉織(くれはとり)

あや‐ひと【△漢人】🔗⭐🔉

あや‐ひと【△漢人】

古代、中国から渡来したといわれる人。また、その子孫。多くは大陸の学芸・技術をもって朝廷に仕え、東漢氏(やまとのあやうじ)の下で漢部(あやべ)の管理者となった。村主(すぐり)の姓(かばね)をもつ。あや。

あや‐め【△漢女】🔗⭐🔉

あや‐め【△漢女】

古代、大陸からの渡米人のうち、機織り・裁縫などに従事した女性。

から【唐・×韓・△漢】🔗⭐🔉

から【唐・×韓・△漢】

《朝鮮半島にあった国名から》 朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉

朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉 名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」

名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」 「唐織(からお)り」の略。

「唐織(からお)り」の略。

朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉

朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉 名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」

名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」 「唐織(からお)り」の略。

「唐織(からお)り」の略。

から‐ごえ【△漢△音】‐ごゑ🔗⭐🔉

から‐ごえ【△漢△音】‐ごゑ

漢音(かんおん)のこと。呉音(ごおん)を倭音(やまとごえ)というのに対していう。

から‐ごころ【△漢心・△漢△意】🔗⭐🔉

から‐ごころ【△漢心・△漢△意】

中国的なものの考え方。中国の文化に心酔し、それに感化された思想を持つことを、江戸時代の国学者が批判的にいった語。「―とは、漢国(からくに)のふりを好み、かの国を尊ぶのみをいふにあらず」〈玉勝間・一〉→大和心(やまとごころ)

から‐ざえ【△漢△才】🔗⭐🔉

から‐ざえ【△漢△才】

《「さえ」は「さい」の音変化》中国の学問に通じていて、漢詩文を作ることに巧みなこと。また、その才能。かんさい。「―はよくて、詩などは、いみじく作られけれど」〈愚管抄・三〉

から‐ぶみ【△漢△書】🔗⭐🔉

から‐ぶみ【△漢△書】

中国の書物。漢文の書物。漢籍。かんしょ。「うたてなど大和にはあらぬ―の跡を学ばぬ身となりにけん」〈新撰六帖・五〉

から‐まなび【唐学び・△漢学び】🔗⭐🔉

から‐まなび【唐学び・△漢学び】

中国の学問をすること。また、それによって身についた学問や才能。かんがく。「中世以来学問道徳の権威としてこの国に臨んで来た―風の因習からも」〈藤村・夜明け前〉

かん【漢】🔗⭐🔉

かん【漢】

中国古代の王朝。前二〇二年、高祖劉邦(りゆうほう)が建国。長安を都とする前漢(西漢)と洛陽を都とする後漢(東漢)とに分かれる。両者の間に、王莽(おうもう)が建国した新による中断がある。二二〇年滅亡。

中国古代の王朝。前二〇二年、高祖劉邦(りゆうほう)が建国。長安を都とする前漢(西漢)と洛陽を都とする後漢(東漢)とに分かれる。両者の間に、王莽(おうもう)が建国した新による中断がある。二二〇年滅亡。 三国時代の蜀漢(しよつかん)。また、五胡十六国の成漢・漢(前趙(ぜんちよう))、五代十国の後漢・北漢・南漢など。

三国時代の蜀漢(しよつかん)。また、五胡十六国の成漢・漢(前趙(ぜんちよう))、五代十国の後漢・北漢・南漢など。 中国本土や中国の異称。また、漢人・漢字・漢文など中国に関する事物をさす。

中国本土や中国の異称。また、漢人・漢字・漢文など中国に関する事物をさす。

中国古代の王朝。前二〇二年、高祖劉邦(りゆうほう)が建国。長安を都とする前漢(西漢)と洛陽を都とする後漢(東漢)とに分かれる。両者の間に、王莽(おうもう)が建国した新による中断がある。二二〇年滅亡。

中国古代の王朝。前二〇二年、高祖劉邦(りゆうほう)が建国。長安を都とする前漢(西漢)と洛陽を都とする後漢(東漢)とに分かれる。両者の間に、王莽(おうもう)が建国した新による中断がある。二二〇年滅亡。 三国時代の蜀漢(しよつかん)。また、五胡十六国の成漢・漢(前趙(ぜんちよう))、五代十国の後漢・北漢・南漢など。

三国時代の蜀漢(しよつかん)。また、五胡十六国の成漢・漢(前趙(ぜんちよう))、五代十国の後漢・北漢・南漢など。 中国本土や中国の異称。また、漢人・漢字・漢文など中国に関する事物をさす。

中国本土や中国の異称。また、漢人・漢字・漢文など中国に関する事物をさす。

かん‐い【漢医】🔗⭐🔉

かん‐い【漢医】

漢方医。

かん‐おん【漢音】🔗⭐🔉

かん‐おん【漢音】

日本における漢字音の一。平安時代の初めごろまでに、遣唐使・留学僧などにより伝えられた、唐の首都長安の北方標準音に基づくもの。呉音・唐音などに対していう。

かん‐か【漢家】🔗⭐🔉

かん‐か【漢家】

漢方医。「これまで―の行われたうちは」〈魯文・安愚楽鍋〉

漢方医。「これまで―の行われたうちは」〈魯文・安愚楽鍋〉

中国の漢の帝室。

中国の漢の帝室。 中国。「―本朝これや初めならん」〈平家・一〉

中国。「―本朝これや初めならん」〈平家・一〉

漢方医。「これまで―の行われたうちは」〈魯文・安愚楽鍋〉

漢方医。「これまで―の行われたうちは」〈魯文・安愚楽鍋〉

中国の漢の帝室。

中国の漢の帝室。 中国。「―本朝これや初めならん」〈平家・一〉

中国。「―本朝これや初めならん」〈平家・一〉

かん‐が【漢画】‐グワ🔗⭐🔉

かん‐が【漢画】‐グワ

中国、漢代の絵画。また、中国絵画の総称。

中国、漢代の絵画。また、中国絵画の総称。 伝統的な大和絵に対して、宋元(そうげん)画の様式による日本の水墨画。

伝統的な大和絵に対して、宋元(そうげん)画の様式による日本の水墨画。

中国、漢代の絵画。また、中国絵画の総称。

中国、漢代の絵画。また、中国絵画の総称。 伝統的な大和絵に対して、宋元(そうげん)画の様式による日本の水墨画。

伝統的な大和絵に対して、宋元(そうげん)画の様式による日本の水墨画。

かん‐がく【漢学】🔗⭐🔉

かん‐がく【漢学】

日本で、中国の古典をもとに中国思想や詩文を研究する学問。国学・洋学に対していう。

日本で、中国の古典をもとに中国思想や詩文を研究する学問。国学・洋学に対していう。 中国で、漢代の訓詁学(くんこがく)、また、それに基づく清代の考証学をいう。

中国で、漢代の訓詁学(くんこがく)、また、それに基づく清代の考証学をいう。

日本で、中国の古典をもとに中国思想や詩文を研究する学問。国学・洋学に対していう。

日本で、中国の古典をもとに中国思想や詩文を研究する学問。国学・洋学に対していう。 中国で、漢代の訓詁学(くんこがく)、また、それに基づく清代の考証学をいう。

中国で、漢代の訓詁学(くんこがく)、また、それに基づく清代の考証学をいう。

かんがく‐しゃ【漢学者】🔗⭐🔉

かんがく‐しゃ【漢学者】

漢学 の学者。

の学者。

の学者。

の学者。

かんがく‐は【漢学派】🔗⭐🔉

かんがく‐は【漢学派】

中国、清代の一学派。訓詁を重んじ、漢・唐代の学問を尊重する学派。日本では、江戸時代の新注・古義学などに対抗して興った太宰春台(だざいしゆんだい)・狩谷 斎(かりやえきさい)などの学派。

斎(かりやえきさい)などの学派。

斎(かりやえきさい)などの学派。

斎(かりやえきさい)などの学派。

かんが‐は【漢画派】カングワ‐🔗⭐🔉

かんが‐は【漢画派】カングワ‐

鎌倉末期以降に興った、宋元画の水墨技法を中心とした絵画様式の流れをくむ画家たちの系統。如拙(じよせつ)・周文・雪舟などから初期の狩野派までを含む。

かん‐かん【漢×奸】🔗⭐🔉

かん‐かん【漢×奸】

中国で、敵に通じる者。売国奴。特に、抗日戦争下、日本に協力した者をいう。

かん‐きょう【漢鏡】‐キヤウ🔗⭐🔉

かん‐きょう【漢鏡】‐キヤウ

中国漢代の銅鏡。円形で、時に白銅質のものがあり、清白鏡・内行花文鏡・四神鏡・方格規矩(ほうかくきく)鏡・神獣鏡などが代表的。前漢鏡・王莽(おうもう)鏡・後漢鏡の別がある。→漢式鏡

かん‐ご【漢語】🔗⭐🔉

かん‐ご【漢語】

日本語の中で、字訓ではなく、字音で読まれる語。また、字音で読まれる漢字から成る熟語。昔、中国から伝わり日本語として定着したもののほかに、日本で作られたものもある。字音語。→和語(わご)

日本語の中で、字訓ではなく、字音で読まれる語。また、字音で読まれる漢字から成る熟語。昔、中国から伝わり日本語として定着したもののほかに、日本で作られたものもある。字音語。→和語(わご) 中国の漢民族の言語。中国語。

中国の漢民族の言語。中国語。

日本語の中で、字訓ではなく、字音で読まれる語。また、字音で読まれる漢字から成る熟語。昔、中国から伝わり日本語として定着したもののほかに、日本で作られたものもある。字音語。→和語(わご)

日本語の中で、字訓ではなく、字音で読まれる語。また、字音で読まれる漢字から成る熟語。昔、中国から伝わり日本語として定着したもののほかに、日本で作られたものもある。字音語。→和語(わご) 中国の漢民族の言語。中国語。

中国の漢民族の言語。中国語。

かんこう【漢口】🔗⭐🔉

かんこう【漢口】

中国湖北省の武漢市の北部地区。漢水と揚子江との合流点の北岸にあり、交通の要地。もと武昌・漢陽とともに武漢三鎮を形成。ハンコウ。

かん‐こう【漢江】‐カウ🔗⭐🔉

かん‐こう【漢江】‐カウ

漢水の別名。

漢水の別名。 朝鮮半島中南部を流れる川。太白山脈に源を発し、ソウルを貫流して江華湾に注ぐ。長さ五一四キロ。ハンガン。

朝鮮半島中南部を流れる川。太白山脈に源を発し、ソウルを貫流して江華湾に注ぐ。長さ五一四キロ。ハンガン。

漢水の別名。

漢水の別名。 朝鮮半島中南部を流れる川。太白山脈に源を発し、ソウルを貫流して江華湾に注ぐ。長さ五一四キロ。ハンガン。

朝鮮半島中南部を流れる川。太白山脈に源を発し、ソウルを貫流して江華湾に注ぐ。長さ五一四キロ。ハンガン。

かんごおんず【漢呉音図】カンゴオンヅ🔗⭐🔉

かんごおんず【漢呉音図】カンゴオンヅ

江戸後期の韻鏡の研究書。三巻。太田全斎著。文化一二年(一八一五)刊。漢呉音図・漢呉音徴・漢呉音図説からなる。

かん‐ざい【漢才】🔗⭐🔉

かん‐ざい【漢才】

《「かんさい」とも》漢学の才。漢籍に精通し、巧みに詩文を作る能力。からざえ。かんざえ。「和魂―」

かん‐さく【漢作】🔗⭐🔉

かん‐さく【漢作】

中国産の茶入れのうち、最も古いもの。宋・元代に製作されたものとみられる。

かん‐さん【漢×讚】🔗⭐🔉

かん‐し【漢詩】🔗⭐🔉

かん‐し【漢詩】

中国の詩。一句が四言・五言、または七言からなるのが普通で、平仄(ひようそく)・脚韻などの規則がある。古詩・楽府(がふ)・絶句・律・排律などの種類がある。また、それをまねて日本で作った詩。からうた。

中国の詩。一句が四言・五言、または七言からなるのが普通で、平仄(ひようそく)・脚韻などの規則がある。古詩・楽府(がふ)・絶句・律・排律などの種類がある。また、それをまねて日本で作った詩。からうた。 中国漢代の詩。

中国漢代の詩。

中国の詩。一句が四言・五言、または七言からなるのが普通で、平仄(ひようそく)・脚韻などの規則がある。古詩・楽府(がふ)・絶句・律・排律などの種類がある。また、それをまねて日本で作った詩。からうた。

中国の詩。一句が四言・五言、または七言からなるのが普通で、平仄(ひようそく)・脚韻などの規則がある。古詩・楽府(がふ)・絶句・律・排律などの種類がある。また、それをまねて日本で作った詩。からうた。 中国漢代の詩。

中国漢代の詩。

かん‐じ【漢字】🔗⭐🔉

かん‐じ【漢字】

中国語を表すため、漢民族の間に発生・発達した表意文字。現在は中国・日本・韓国などで使われる。起源は紀元前十数世紀にさかのぼり、成り立ちからみて、象形・指事・諧声・会意・仮借(かしや)などの種類があるとされる。周辺諸国に伝わり、さまざまな影響を及ぼした。日本では、これから片仮名・平仮名などの音節文字が生み出され、「峠」「働」などの和製漢字(国字)も作られた。真名(まな)。本字。

かんじ‐おん【漢字音】🔗⭐🔉

かんじ‐おん【漢字音】

字音(じおん)

字音(じおん)

字音(じおん)

字音(じおん)

かんじかな‐まじりぶん【漢字仮名交じり文】🔗⭐🔉

かんじかな‐まじりぶん【漢字仮名交じり文】

漢字と片仮名や平仮名を混用した文。平安時代以降、漢文の訓読を基盤として発達し、中世以降広く行われるようになった。

かんしき‐きょう【漢式鏡】‐キヤウ🔗⭐🔉

かんしき‐きょう【漢式鏡】‐キヤウ

日本の古墳から出土する鏡のうち、中国の漢から六朝(りくちよう)時代にかけて製造された銅鏡、および、日本でそれを模倣してつくった 製鏡(ぼうせいきよう)。→漢鏡

製鏡(ぼうせいきよう)。→漢鏡

製鏡(ぼうせいきよう)。→漢鏡

製鏡(ぼうせいきよう)。→漢鏡

かんじさんおんこう【漢字三音考】カンジサンオンカウ🔗⭐🔉

かんじさんおんこう【漢字三音考】カンジサンオンカウ

江戸中期の語学書。一巻。本居宣長(もとおりのりなが)著。天明五年(一七八五)刊。日本語の音と、漢音・呉音・唐音の三音について論じたもの。

かんじ‐せいげん【漢字制限】🔗⭐🔉

かんじ‐せいげん【漢字制限】

学習上の負担や実用上の不便を少なくするために、日常生活で漢字の字種・音訓を一定の範囲に限定すること。

かん‐じゅ【漢儒】🔗⭐🔉

かん‐じゅ【漢儒】

中国、漢代の儒者。

中国、漢代の儒者。 中国の儒学者。また、日本の儒学者。「書遺(かきのこ)したものなどを見れば真実正銘(しようみよう)の―で」〈福沢・福翁自伝〉

中国の儒学者。また、日本の儒学者。「書遺(かきのこ)したものなどを見れば真実正銘(しようみよう)の―で」〈福沢・福翁自伝〉

中国、漢代の儒者。

中国、漢代の儒者。 中国の儒学者。また、日本の儒学者。「書遺(かきのこ)したものなどを見れば真実正銘(しようみよう)の―で」〈福沢・福翁自伝〉

中国の儒学者。また、日本の儒学者。「書遺(かきのこ)したものなどを見れば真実正銘(しようみよう)の―で」〈福沢・福翁自伝〉

かん‐しょ【漢書】🔗⭐🔉

かん‐しょ【漢書】

漢文の書物。中国の書物。漢籍。

かんじょ【漢書】🔗⭐🔉

かんじょ【漢書】

中国二十四史の一。前漢の歴史を紀伝体で記した書。八〇年ころ成立。後漢の班固(はんこ)が撰し、妹の班昭らが補った。本紀一三・表一〇・志一八・列伝七九の全一二〇巻。後世の史書の模範とされた。前漢書。西漢書。

かんしょ‐よみ【漢書読み】🔗⭐🔉

かんしょ‐よみ【漢書読み】

「漢籍読(かんせきよ)み」に同じ。

かん‐じん【漢人】🔗⭐🔉

かん‐じん【漢人】

漢民族。漢族。

漢民族。漢族。 中国人。

中国人。

漢民族。漢族。

漢民族。漢族。 中国人。

中国人。

かん‐すい【漢水】🔗⭐🔉

かん‐すい【漢水】

揚子江の支流。陝西(せんせい)省の秦嶺(しんれい)山脈に源を発し、南東に流れて湖北省の武漢で揚子江に注ぐ。長さ一五三二キロ。漢江。ハンショイ。

かん‐すうじ【漢数字】🔗⭐🔉

かん‐せき【漢籍】🔗⭐🔉

かん‐せき【漢籍】

中国の書物。中国人によって書かれた漢文形態の書物。漢書。からぶみ。

かんせき‐か【漢籍家】🔗⭐🔉

かんせき‐か【漢籍家】

漢学者。

かんせき‐よみ【漢籍読み】🔗⭐🔉

かんせき‐よみ【漢籍読み】

返り点や送り仮名をつけて漢文を読む方法。漢書読み。からぶみよみ。

返り点や送り仮名をつけて漢文を読む方法。漢書読み。からぶみよみ。 漢文訓読に慣用される独特の語法。漢書読み。

漢文訓読に慣用される独特の語法。漢書読み。 漢籍をよく読む人。漢学者。

漢籍をよく読む人。漢学者。

返り点や送り仮名をつけて漢文を読む方法。漢書読み。からぶみよみ。

返り点や送り仮名をつけて漢文を読む方法。漢書読み。からぶみよみ。 漢文訓読に慣用される独特の語法。漢書読み。

漢文訓読に慣用される独特の語法。漢書読み。 漢籍をよく読む人。漢学者。

漢籍をよく読む人。漢学者。

かん‐ぞく【漢族】🔗⭐🔉

かん‐ぞく【漢族】

漢民族(かんみんぞく)

漢民族(かんみんぞく)

漢民族(かんみんぞく)

漢民族(かんみんぞく)

かんちゅう【漢中】🔗⭐🔉

かんちゅう【漢中】

中国陝西(せんせい)省南西部の商業都市。漢水上流にある。古来、戦略・交通上の要衝で、漢の拠点であった。ハンチョン。

かん‐ちょう【漢朝】‐テウ🔗⭐🔉

かん‐ちょう【漢朝】‐テウ

中国の漢の朝廷。また、漢の時代。

中国の漢の朝廷。また、漢の時代。 中国。「いかにしても―へ帰らんとのみ歎けども」〈平家・二〉

中国。「いかにしても―へ帰らんとのみ歎けども」〈平家・二〉

中国の漢の朝廷。また、漢の時代。

中国の漢の朝廷。また、漢の時代。 中国。「いかにしても―へ帰らんとのみ歎けども」〈平家・二〉

中国。「いかにしても―へ帰らんとのみ歎けども」〈平家・二〉

かん‐てん【漢天】🔗⭐🔉

かん‐てん【漢天】

天の川のかかって見える空。「―既にひらきて、雲東嶺にたなびき」〈平家・七〉

かん‐ど【漢土】🔗⭐🔉

かん‐ど【漢土】

中国のこと。もろこし。

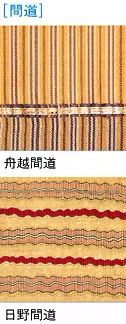

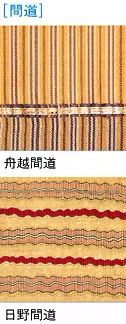

かん‐とう【間道・漢島】‐タウ🔗⭐🔉

かん‐とう【間道・漢島】‐タウ

《「かんどう」とも》織物の名。一六、七世紀ごろ、中国や南方から渡来した縞(しま)織物。また、その模様。名物切(ぎれ)として珍重された。間道織り。間道縞。かんと。◆「広東」「漢東」「漢渡」「間綯」などとも書く。

《「かんどう」とも》織物の名。一六、七世紀ごろ、中国や南方から渡来した縞(しま)織物。また、その模様。名物切(ぎれ)として珍重された。間道織り。間道縞。かんと。◆「広東」「漢東」「漢渡」「間綯」などとも書く。

《「かんどう」とも》織物の名。一六、七世紀ごろ、中国や南方から渡来した縞(しま)織物。また、その模様。名物切(ぎれ)として珍重された。間道織り。間道縞。かんと。◆「広東」「漢東」「漢渡」「間綯」などとも書く。

《「かんどう」とも》織物の名。一六、七世紀ごろ、中国や南方から渡来した縞(しま)織物。また、その模様。名物切(ぎれ)として珍重された。間道織り。間道縞。かんと。◆「広東」「漢東」「漢渡」「間綯」などとも書く。

かん‐な【漢和】‐ワ🔗⭐🔉

かん‐な【漢和】‐ワ

《「かんわ」の連声(れんじよう)》「漢和聯句(かんなれんく)」の略。

かんな‐れんく【漢和×聯句】カンワ‐🔗⭐🔉

かんな‐れんく【漢和×聯句】カンワ‐

鎌倉時代以後行われた連歌・聯句の一形式。発句を五言の漢詩句で始め、以下、和語の句と交互に詠み進めるもの。かんわれんく。→和漢聯句(わかんれんく)

かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】カンのわのなのコクワウ‐🔗⭐🔉

かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】カンのわのなのコクワウ‐

福岡県粕屋郡志賀島から出土した金印。天明四年(一七八四)に発見。印文は「漢委奴国王」の五字が刻まれている。西暦五七年、倭の奴国王が後漢に朝貢し、光武帝より印綬を受けたという「後漢書」東夷伝にみえる印といわれる。倭奴国王印(わのなのこくおうのいん)。

かん‐ぶ【漢武】🔗⭐🔉

かん‐ぶ【漢武】

中国、前漢の武帝のこと。

かん‐ぶん【漢文】🔗⭐🔉

かん‐ぶん【漢文】

中国古来の文語体の文章を日本でいう称。

中国古来の文語体の文章を日本でいう称。 日本人が

日本人が に倣って書いた文章。

に倣って書いた文章。 中国の漢の時代の文章。

中国の漢の時代の文章。

中国古来の文語体の文章を日本でいう称。

中国古来の文語体の文章を日本でいう称。 日本人が

日本人が に倣って書いた文章。

に倣って書いた文章。 中国の漢の時代の文章。

中国の漢の時代の文章。

かん‐ぶんがく【漢文学】🔗⭐🔉

かん‐ぶんがく【漢文学】

中国古来の文学。中国の古典文学。経(けい)(経書)・史(歴史)・子(し)(諸子百家)・集(詩文集)の四部に大別される。

中国古来の文学。中国の古典文学。経(けい)(経書)・史(歴史)・子(し)(諸子百家)・集(詩文集)の四部に大別される。 漢文でつづられた文学作品。または、それを研究する学問。

漢文でつづられた文学作品。または、それを研究する学問。

中国古来の文学。中国の古典文学。経(けい)(経書)・史(歴史)・子(し)(諸子百家)・集(詩文集)の四部に大別される。

中国古来の文学。中国の古典文学。経(けい)(経書)・史(歴史)・子(し)(諸子百家)・集(詩文集)の四部に大別される。 漢文でつづられた文学作品。または、それを研究する学問。

漢文でつづられた文学作品。または、それを研究する学問。

かんぶん‐くずし【漢文崩し】‐くづし🔗⭐🔉

かんぶん‐くずし【漢文崩し】‐くづし

漢文を訓読した文体。また、そういう文体で書かれた文章。

かんぶん‐くんどく【漢文訓読】🔗⭐🔉

かんぶん‐くんどく【漢文訓読】

漢文を日本語の文脈に直して読むこと。→訓読

かんぶん‐たい【漢文体】🔗⭐🔉

かんぶん‐たい【漢文体】

文章が漢文になっていること。また、漢文を訓読した口調に倣った文体。→和文体

かん‐ぶんてん【漢文典】🔗⭐🔉

かん‐ぶんてん【漢文典】

漢文の文法書。

かん‐ぶんぽう【漢文法】‐ブンパフ🔗⭐🔉

かん‐ぶんぽう【漢文法】‐ブンパフ

漢文の文法。

かん‐ぽう【漢方】‐パウ🔗⭐🔉

かん‐ぽう【漢方】‐パウ

中国から伝わった医術。皇漢医学。◆「漢法」とも書く。

かんぽう‐い【漢方医】カンパウ‐🔗⭐🔉

かんぽう‐い【漢方医】カンパウ‐

漢方医術によって病気の診断・治療を行う医者。

かんぽう‐やく【漢方薬】カンパウ‐🔗⭐🔉

かんぽう‐やく【漢方薬】カンパウ‐

漢方で用いる薬物。主に樹皮や草の根・葉などから製する。

かん‐みょう【漢名】‐ミヤウ🔗⭐🔉

かん‐みょう【漢名】‐ミヤウ

かんめい(漢名)

かんめい(漢名)

かんめい(漢名)

かんめい(漢名)

かん‐みんぞく【漢民族】🔗⭐🔉

かん‐みんぞく【漢民族】

中国の人口の九割以上を占める民族。人種的にはモンゴロイドに属する。四千年以上の歴史を有し、早くから王朝を建て、漢字を発明し、独自の文化・制度を発展させた。名称は前三世紀に成立した漢王朝に由来。漢族。

かん‐めい【漢名】🔗⭐🔉

かん‐めい【漢名】

動植物などの、中国での名称。からな。かんみょう。

かん‐やく【漢訳】🔗⭐🔉

かん‐やく【漢訳】

[名]スル漢文に翻訳すること。また、訳したもの。「―された仏典」

かん‐やく【漢薬】🔗⭐🔉

かん‐やく【漢薬】

漢方薬(かんぽうやく)

漢方薬(かんぽうやく)

漢方薬(かんぽうやく)

漢方薬(かんぽうやく)

かんやひょうばいてつ‐コンス【漢冶萍煤鉄公司】カンヤヒヤウバイテツ‐🔗⭐🔉

かんやひょうばいてつ‐コンス【漢冶萍煤鉄公司】カンヤヒヤウバイテツ‐

中国にあった製鉄会社。清末の一九〇七年に、漢陽製鉄所・大冶鉄山・萍郷炭鉱が合併して創立。日本へ大量の鉄鉱石を供給した。現在の華中鋼鉄公司大冶鋼廠にあたる。

かんよう【漢陽】カンヤウ🔗⭐🔉

かんよう【漢陽】カンヤウ

中国、武漢市の西部地区。漢水の南岸にあり、製鉄・兵器工場があった。漢口・武昌(ぶしよう)とともに、かつての武漢三鎮(ぶかんさんちん)の一。ハンヤン。

かんら‐さん【漢拏山】🔗⭐🔉

かんら‐さん【漢拏山】

大韓民国、済州島中央部のアスピーテ型火山。標高一九五〇メートル。ハルラサン。

かんわ‐じてん【漢和辞典・漢和字典】🔗⭐🔉

かんわ‐じてん【漢和辞典・漢和字典】

漢字・漢語の読み方や意味を日本語で説明した辞典。

かんわ‐れんく【漢和×聯句】🔗⭐🔉

かんわ‐れんく【漢和×聯句】

かんなれんく(漢和聯句)

かんなれんく(漢和聯句)

かんなれんく(漢和聯句)

かんなれんく(漢和聯句)

漢🔗⭐🔉

漢

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

大辞泉に「漢」で始まるの検索結果 1-79。