複数辞典一括検索+![]()

![]()

○元を正すもとをただす🔗⭐🔉

○元を正すもとをただす

物事の原因や起りをはっきりさせる。

⇒もと【本・元・原・基】

モナーキー【monarchy】

①君主制。君主政治。

②君主国。

も‐なか【最中】

①物事のまんなか。中央。中心。拾遺和歌集秋「今宵ぞ秋の―なりける」

②まっさかり。最中さいちゅう。日葡辞書「タタカヒノモナカ」

③(形が「最中の月」に似ているからいう)和菓子の一つ。糯米もちごめの粉をこねて薄く延ばし、円く切って焼いて皮とし、これを2片合わせた中に餡あんを詰めたもの。今は種々の形に作る。

栗最中

撮影:関戸 勇

最中

撮影:関戸 勇

最中

撮影:関戸 勇

⇒もなか‐の‐つき【最中の月】

もなか‐の‐つき【最中の月】

陰暦十五夜の月。満月。

⇒も‐なか【最中】

モナコ【Monaco】

フランス南東端、地中海に面する立憲公国。公設の賭博場・F1レースで有名。面積1平方キロメートル。人口3万3千(1999)。首都モナコ。→ヨーロッパ(図)

モナズ‐いし【モナズ石】

(monazite)セリウムなど希土類元素を含む燐酸塩鉱物。単斜晶系、柱状結晶。トリウムを多く含むものは放射性がある。色は黄・褐・赤色など。希土類元素の重要原料。モナザイト。

モナド【monad】

〔哲〕「モナド論」参照。

⇒モナド‐ろん【モナド論】

モナド‐ろん【モナド論】

(monadology; monadism)ライプニッツのモナド(単子)についての形而上学説。モナドは力・作用を実体化したもので、広がりも形もない単純な分割できない実体で、それが無数に集まって宇宙を形づくっている。モナドの作用は表象作用で、それには明暗の程度があり、暗い表象作用を持つのが物質的なモナドであり、霊魂や理性的精神のモナドは明るい表象作用を持つが、その明暗の推移は連続的。モナドは相互作用を欠く閉鎖的実体であるが、それぞれの明瞭度で宇宙を映し、相互間に予定調和があるとされる。ライプニッツはこの説によって目的論と機械論との対立を克服し、心身の対応関係を説明した。単子論。

⇒モナド【monad】

モナミ【mon ami(e) フランス】

私の友。私の愛人。

モナ‐リザ【Monna Lisa イタリア】

レオナルド=ダ=ヴィンチ作。フィレンツェの貴婦人の肖像画。板に油彩。縦77センチメートル、横53センチメートル。ルーヴル美術館蔵。ラ‐ジョコンダ。

モニター【monitor】

①放送・新聞の内容や商品の品質などについて参考意見・批評を提出する者。

②機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。また、その調整技術者。

③(→)ディスプレー2に同じ。

④〔教〕助教。→助教法

モニタリング【monitoring】

観測・調査・分析すること。監視すること。

モニュメンタル【monumental】

記念すべきさま。特筆すべきさま。壮大なさま。

モニュメント【monument】

①記念碑。記念建造物。

②遺跡。遺物。

③不朽の業績・著作。

モニリア‐しょう【モニリア症】‥シヤウ

〔医〕(moniliasis)(→)カンジダ症に同じ。

も‐ぬ・く【蛻く】

〔自下二〕

蝉・蛇などが成長の時期に外皮を脱ぐ。脱皮する。倭名類聚鈔19「蛻、訓毛沼久」。堤中納言物語「蝶と言ふ人ありなむやは、ただそれが―・くるぞかし」

も‐ぬけ【蛻】

(「裳抜け」の意)脱皮すること。また、その皮。ぬけがら。重之集「蝉の―をつつみて」

⇒もぬけ‐がわ【蛻皮】

⇒もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

もぬけ‐がわ【蛻皮】‥ガハ

脱皮した皮。ぬけがら。〈新撰字鏡8〉

⇒も‐ぬけ【蛻】

もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

①脱皮した皮。ぬけがら。

②人が逃れ去った跡の家または寝床などのたとえ。三宅青軒、鉄扇「柳斎の臥床は―、ハテ何処へ往きしか」

③魂の脱け去った身体。死骸。もぬけがら。椿説弓張月残編「王女の胸前ぐさと刺す。…その空蝉の―へ白縫が魂入りて」

⇒も‐ぬけ【蛻】

モネ【Claude Monet】

フランス印象派の代表的画家。「印象―日の出」と題するその作が印象主義の呼称を生んだ。同じ主題を一日の光の変化に従って描き分ける連作が特徴。ほかに「ルーアン大聖堂」「睡蓮」など。(1840〜1926)

モネ

提供:Photos12/APL

⇒もなか‐の‐つき【最中の月】

もなか‐の‐つき【最中の月】

陰暦十五夜の月。満月。

⇒も‐なか【最中】

モナコ【Monaco】

フランス南東端、地中海に面する立憲公国。公設の賭博場・F1レースで有名。面積1平方キロメートル。人口3万3千(1999)。首都モナコ。→ヨーロッパ(図)

モナズ‐いし【モナズ石】

(monazite)セリウムなど希土類元素を含む燐酸塩鉱物。単斜晶系、柱状結晶。トリウムを多く含むものは放射性がある。色は黄・褐・赤色など。希土類元素の重要原料。モナザイト。

モナド【monad】

〔哲〕「モナド論」参照。

⇒モナド‐ろん【モナド論】

モナド‐ろん【モナド論】

(monadology; monadism)ライプニッツのモナド(単子)についての形而上学説。モナドは力・作用を実体化したもので、広がりも形もない単純な分割できない実体で、それが無数に集まって宇宙を形づくっている。モナドの作用は表象作用で、それには明暗の程度があり、暗い表象作用を持つのが物質的なモナドであり、霊魂や理性的精神のモナドは明るい表象作用を持つが、その明暗の推移は連続的。モナドは相互作用を欠く閉鎖的実体であるが、それぞれの明瞭度で宇宙を映し、相互間に予定調和があるとされる。ライプニッツはこの説によって目的論と機械論との対立を克服し、心身の対応関係を説明した。単子論。

⇒モナド【monad】

モナミ【mon ami(e) フランス】

私の友。私の愛人。

モナ‐リザ【Monna Lisa イタリア】

レオナルド=ダ=ヴィンチ作。フィレンツェの貴婦人の肖像画。板に油彩。縦77センチメートル、横53センチメートル。ルーヴル美術館蔵。ラ‐ジョコンダ。

モニター【monitor】

①放送・新聞の内容や商品の品質などについて参考意見・批評を提出する者。

②機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。また、その調整技術者。

③(→)ディスプレー2に同じ。

④〔教〕助教。→助教法

モニタリング【monitoring】

観測・調査・分析すること。監視すること。

モニュメンタル【monumental】

記念すべきさま。特筆すべきさま。壮大なさま。

モニュメント【monument】

①記念碑。記念建造物。

②遺跡。遺物。

③不朽の業績・著作。

モニリア‐しょう【モニリア症】‥シヤウ

〔医〕(moniliasis)(→)カンジダ症に同じ。

も‐ぬ・く【蛻く】

〔自下二〕

蝉・蛇などが成長の時期に外皮を脱ぐ。脱皮する。倭名類聚鈔19「蛻、訓毛沼久」。堤中納言物語「蝶と言ふ人ありなむやは、ただそれが―・くるぞかし」

も‐ぬけ【蛻】

(「裳抜け」の意)脱皮すること。また、その皮。ぬけがら。重之集「蝉の―をつつみて」

⇒もぬけ‐がわ【蛻皮】

⇒もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

もぬけ‐がわ【蛻皮】‥ガハ

脱皮した皮。ぬけがら。〈新撰字鏡8〉

⇒も‐ぬけ【蛻】

もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

①脱皮した皮。ぬけがら。

②人が逃れ去った跡の家または寝床などのたとえ。三宅青軒、鉄扇「柳斎の臥床は―、ハテ何処へ往きしか」

③魂の脱け去った身体。死骸。もぬけがら。椿説弓張月残編「王女の胸前ぐさと刺す。…その空蝉の―へ白縫が魂入りて」

⇒も‐ぬけ【蛻】

モネ【Claude Monet】

フランス印象派の代表的画家。「印象―日の出」と題するその作が印象主義の呼称を生んだ。同じ主題を一日の光の変化に従って描き分ける連作が特徴。ほかに「ルーアン大聖堂」「睡蓮」など。(1840〜1926)

モネ

提供:Photos12/APL

「睡蓮」

提供:Photos12/APL

「睡蓮」

提供:Photos12/APL

「日傘を差す女」

提供:Photos12/APL

「日傘を差す女」

提供:Photos12/APL

「日の出」

提供:Photos12/APL

「日の出」

提供:Photos12/APL

モネラ【Monera ラテン】

藍藻類も含め、細菌類(バクテリア)を生物の一界としたときの名。ヘッケルが原生生物中の始原的一群としてモネレス(moneles「単純なもの」の意)と命名したのに由来。最近は原核生物界(前核生物界)と呼ばれる。モネラ界。細菌界。→原生生物

モネル‐メタル【Monel Metal】

ニッケル合金の一種。ニッケル60〜70パーセント・銅26〜34パーセントのほか、少量の鉄・マンガン・ケイ素を含む。耐食性が大きく、酸類の容器や染色機械・タービン翼、海水中で使用する機械・船舶・建築などに用いる。アメリカの技術者モネル(A. Monell 〜1921)が1906年ころ実用化。商標名。

もの【物】

[一]〔名〕

➊形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。また、対象を特定の言葉で指し示さず漠然ととらえて表現するのにも用いる。

①物体。物品。万葉集2「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」。「―がなくなる」「他人の―」「時代―」

②仏・神・鬼・魂など、霊妙な作用をもたらす存在。妖怪。邪神。物のけ。源氏物語帚木「―におそはるる心地して」。「―に憑つかれる」「―詣で」

③物事。源氏物語桐壺「―の心知り給ふ人」。源氏物語帚木「まことの―の上手」。源氏物語若紫「―のはじめ」。「―のついでに伝える」

④世間で知られている内容。世間一般の事柄。普通の物。源氏物語初音「御簾の内の追風、なまめかしく吹き匂はして、―より殊にけだかくおぼさる」。「―を知らない」

⑤取り立てて言うべきほどのこと。物の数。貫之集「桜よりまさる色なき春なればあだし草木を―とやは見る」。「―ともしない」「―になる」

⑥動作・作用・心情の対象となる事柄。

㋐言語。言葉。古事記下「山城のつつきの宮に―申すあが兄せの君は」。源氏物語桐壺「母君もとみにえ―ものたまはず」。「―をあまり言わない子」

㋑飲食物。おもの。源氏物語桐壺「―などもきこしめさず、朝がれひのけしきばかり触れさせ給ひて」

㋒着物。衣服。源氏物語若紫「―縫ひ営むけはひなど」

㋓楽器。源氏物語桐壺「心ことなる―の音をかき鳴らし」

⑦それと言いにくいことを漠然と示す語。源氏物語若紫「―よりおはすれば、まづ出でむかひて」

➋(形式名詞)

①そうあって当然のこと。徒然草「あまりに興あらんとする事は、必ずあいなき―なり」。「親には従う―だ」「悲しい時は泣く―」

②感嘆の意。万葉集15「ほととぎす物思ふ時に鳴くべき―か」。「ばかなことをした―だ」

③(終助詞的に)少し感情をこめて理由をのべる。「行きたいんだ―」

➌〔哲〕(thing イギリス・Ding ドイツ)

①広義には、思考の対象としての意識的存在であれ、現実に存在する事物であれ、何らかの存在・対象・判断の主語となる一切。

②狭義には、外界に在り、感覚によって知覚しうる事物。感性的性質の統一的担い手としての個物。時間・空間中に在る物体的・物質的なもの。

➍〔法〕民法上、有体物。私権の客体たりうるもの。

[二]〔接頭〕

状態を表す名詞・形容詞の語頭に添えて、何とはなしにそうである、の意を表す。「―静か」「―悲しい」

⇒物覚ゆ

⇒物が無い

⇒物がわかる

⇒物ともせず

⇒物ならず

⇒物に当たる

⇒物に掛かる

⇒物にする

⇒物になる

⇒物に似ず

⇒物には七十五度

⇒物にもあらず

⇒物の先を折る

⇒物の上手

⇒物は言いよう

⇒物は考えよう

⇒物は相談

⇒物は試し

⇒物は使いよう

⇒物も言いようで角が立つ

⇒物を言う

⇒物を言わす

もの【者】

①(修飾語を伴って)…である人。西大寺本最勝王経平安初期点「人として飢饉する者モノ無けむ」。「参加を希望する―」

②(代名詞的に)あいつ。今昔物語集28「―は極いみじき臆病の者よ」

③(漢文訓読の文脈で)事。西大寺本最勝王経平安初期点「願求する所の者モノには果し遂げずといふこと無けむ」。「特に強調する所以の―は」

モノ【mono】

(ギリシア語で「1」の意)「単一の」「単独の」の意。「―‐クローム」「―‐レール」

もの‐あい【物合】‥アヒ

物事の整っていること。ちょうどよい場合。明徳記「―をよく見つくろひて然るべき時分あらば」

もの‐あい【物間】‥アヒ

物と物との間。また、二つの物の距離。狂言、文蔵「―近くなりしかば二打ち三打ちうつとぞ見えしが」。「―からぬっと現れる」

もの‐あき【物厭き】

物事にあきること。浮世風呂前「おのしがやうな―をする者は万一に飽きツぽくて」

もの‐あきびと【物商人】

物をあきなう人。商人。

ものあげ‐ば【物揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

もの‐あたらし・い【物新しい】

〔形〕[文]ものあたら・し(シク)

何となく新しい。

もの‐あらがい【物争い】‥アラガヒ

(→)「ものあらそい」に同じ。源氏物語椎本「御―こそなかなか心おかれ侍りぬべけれ」

ものあら‐がい【物洗貝】‥ガヒ

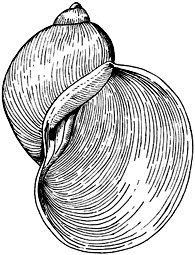

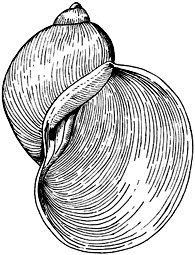

モノアラガイ科の淡水の巻貝。カタツムリと同様、空気を呼吸する。殻高約2センチメートル。貝殻はやや卵形で飴色、薄くてもろい。日本各地の池や湖沼にすみ、表面張力により腹面を上にして水面から懸垂し、這うことができる。寒天質に包まれた卵塊を産む。肝蛭かんてつの中間宿主となる。

ものあらがい

モネラ【Monera ラテン】

藍藻類も含め、細菌類(バクテリア)を生物の一界としたときの名。ヘッケルが原生生物中の始原的一群としてモネレス(moneles「単純なもの」の意)と命名したのに由来。最近は原核生物界(前核生物界)と呼ばれる。モネラ界。細菌界。→原生生物

モネル‐メタル【Monel Metal】

ニッケル合金の一種。ニッケル60〜70パーセント・銅26〜34パーセントのほか、少量の鉄・マンガン・ケイ素を含む。耐食性が大きく、酸類の容器や染色機械・タービン翼、海水中で使用する機械・船舶・建築などに用いる。アメリカの技術者モネル(A. Monell 〜1921)が1906年ころ実用化。商標名。

もの【物】

[一]〔名〕

➊形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。また、対象を特定の言葉で指し示さず漠然ととらえて表現するのにも用いる。

①物体。物品。万葉集2「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」。「―がなくなる」「他人の―」「時代―」

②仏・神・鬼・魂など、霊妙な作用をもたらす存在。妖怪。邪神。物のけ。源氏物語帚木「―におそはるる心地して」。「―に憑つかれる」「―詣で」

③物事。源氏物語桐壺「―の心知り給ふ人」。源氏物語帚木「まことの―の上手」。源氏物語若紫「―のはじめ」。「―のついでに伝える」

④世間で知られている内容。世間一般の事柄。普通の物。源氏物語初音「御簾の内の追風、なまめかしく吹き匂はして、―より殊にけだかくおぼさる」。「―を知らない」

⑤取り立てて言うべきほどのこと。物の数。貫之集「桜よりまさる色なき春なればあだし草木を―とやは見る」。「―ともしない」「―になる」

⑥動作・作用・心情の対象となる事柄。

㋐言語。言葉。古事記下「山城のつつきの宮に―申すあが兄せの君は」。源氏物語桐壺「母君もとみにえ―ものたまはず」。「―をあまり言わない子」

㋑飲食物。おもの。源氏物語桐壺「―などもきこしめさず、朝がれひのけしきばかり触れさせ給ひて」

㋒着物。衣服。源氏物語若紫「―縫ひ営むけはひなど」

㋓楽器。源氏物語桐壺「心ことなる―の音をかき鳴らし」

⑦それと言いにくいことを漠然と示す語。源氏物語若紫「―よりおはすれば、まづ出でむかひて」

➋(形式名詞)

①そうあって当然のこと。徒然草「あまりに興あらんとする事は、必ずあいなき―なり」。「親には従う―だ」「悲しい時は泣く―」

②感嘆の意。万葉集15「ほととぎす物思ふ時に鳴くべき―か」。「ばかなことをした―だ」

③(終助詞的に)少し感情をこめて理由をのべる。「行きたいんだ―」

➌〔哲〕(thing イギリス・Ding ドイツ)

①広義には、思考の対象としての意識的存在であれ、現実に存在する事物であれ、何らかの存在・対象・判断の主語となる一切。

②狭義には、外界に在り、感覚によって知覚しうる事物。感性的性質の統一的担い手としての個物。時間・空間中に在る物体的・物質的なもの。

➍〔法〕民法上、有体物。私権の客体たりうるもの。

[二]〔接頭〕

状態を表す名詞・形容詞の語頭に添えて、何とはなしにそうである、の意を表す。「―静か」「―悲しい」

⇒物覚ゆ

⇒物が無い

⇒物がわかる

⇒物ともせず

⇒物ならず

⇒物に当たる

⇒物に掛かる

⇒物にする

⇒物になる

⇒物に似ず

⇒物には七十五度

⇒物にもあらず

⇒物の先を折る

⇒物の上手

⇒物は言いよう

⇒物は考えよう

⇒物は相談

⇒物は試し

⇒物は使いよう

⇒物も言いようで角が立つ

⇒物を言う

⇒物を言わす

もの【者】

①(修飾語を伴って)…である人。西大寺本最勝王経平安初期点「人として飢饉する者モノ無けむ」。「参加を希望する―」

②(代名詞的に)あいつ。今昔物語集28「―は極いみじき臆病の者よ」

③(漢文訓読の文脈で)事。西大寺本最勝王経平安初期点「願求する所の者モノには果し遂げずといふこと無けむ」。「特に強調する所以の―は」

モノ【mono】

(ギリシア語で「1」の意)「単一の」「単独の」の意。「―‐クローム」「―‐レール」

もの‐あい【物合】‥アヒ

物事の整っていること。ちょうどよい場合。明徳記「―をよく見つくろひて然るべき時分あらば」

もの‐あい【物間】‥アヒ

物と物との間。また、二つの物の距離。狂言、文蔵「―近くなりしかば二打ち三打ちうつとぞ見えしが」。「―からぬっと現れる」

もの‐あき【物厭き】

物事にあきること。浮世風呂前「おのしがやうな―をする者は万一に飽きツぽくて」

もの‐あきびと【物商人】

物をあきなう人。商人。

ものあげ‐ば【物揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

もの‐あたらし・い【物新しい】

〔形〕[文]ものあたら・し(シク)

何となく新しい。

もの‐あらがい【物争い】‥アラガヒ

(→)「ものあらそい」に同じ。源氏物語椎本「御―こそなかなか心おかれ侍りぬべけれ」

ものあら‐がい【物洗貝】‥ガヒ

モノアラガイ科の淡水の巻貝。カタツムリと同様、空気を呼吸する。殻高約2センチメートル。貝殻はやや卵形で飴色、薄くてもろい。日本各地の池や湖沼にすみ、表面張力により腹面を上にして水面から懸垂し、這うことができる。寒天質に包まれた卵塊を産む。肝蛭かんてつの中間宿主となる。

ものあらがい

もの‐あらそい【物争い】‥アラソヒ

物事をあらそうこと。ものあらがい。

もの‐あわせ【物合】‥アハセ

人々が左右に分かれ、物を比べ合わせて優劣を競う遊戯の総称。多く歌合を伴い、平安貴族の間で流行した貝合・菊合・女郎花おみなえし合・前栽せんざい合・根合・扇合・絵合など多くの種類がある。合せ物。

もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ

何となくあわれなこと。何となく感慨深いさま。源氏物語賢木「はるけき野辺を分け入り給ふよりいと―なり」

もの‐あんじ【物案じ】

心配すること。物思い。狂言、千鳥「幾瀬の―をする事ぢや」

もの‐い【物射】

物を射ること。騎射。犬追物いぬおうもの・笠懸など。

⇒ものい‐うま【物射馬】

⇒ものい‐ぐつ【物射沓】

もの・い

〔形〕

(石川・福井県で)体調が悪い。

もの‐いい【物言い】‥イヒ

①ものを言うこと。ことばづかい。「乱暴な―」

②うわさ。風評。源氏物語帚木「人の―さがなさよ」

③話の巧みなこと。また、その人。源氏物語帚木「隈なき―も定めかねていたくうち嘆く」

④言いあい。口論。西鶴織留2「後にはいか成男も退屈して、―する時」

⑤相撲で、行司の勝負判定に審判または控力士から異議を出すこと。「―がつく」

⇒ものいい‐とぎ【物言い伽】

ものいい‐とぎ【物言い伽】‥イヒ‥

話し相手。浄瑠璃、博多小女郎波枕「この六人を請け出して、これに居らるる人々の―」

⇒もの‐いい【物言い】

もの‐い・う【物言う】‥イフ

〔他五〕

何か物事を言う。口をきく。西大寺本最勝王経平安初期点「喉舌乾かれ燥きて口に言モノイフこと能はずして」

⇒物言う花

⇒物言えば唇寒し秋の風

⇒物言わぬ花

もの‐あらそい【物争い】‥アラソヒ

物事をあらそうこと。ものあらがい。

もの‐あわせ【物合】‥アハセ

人々が左右に分かれ、物を比べ合わせて優劣を競う遊戯の総称。多く歌合を伴い、平安貴族の間で流行した貝合・菊合・女郎花おみなえし合・前栽せんざい合・根合・扇合・絵合など多くの種類がある。合せ物。

もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ

何となくあわれなこと。何となく感慨深いさま。源氏物語賢木「はるけき野辺を分け入り給ふよりいと―なり」

もの‐あんじ【物案じ】

心配すること。物思い。狂言、千鳥「幾瀬の―をする事ぢや」

もの‐い【物射】

物を射ること。騎射。犬追物いぬおうもの・笠懸など。

⇒ものい‐うま【物射馬】

⇒ものい‐ぐつ【物射沓】

もの・い

〔形〕

(石川・福井県で)体調が悪い。

もの‐いい【物言い】‥イヒ

①ものを言うこと。ことばづかい。「乱暴な―」

②うわさ。風評。源氏物語帚木「人の―さがなさよ」

③話の巧みなこと。また、その人。源氏物語帚木「隈なき―も定めかねていたくうち嘆く」

④言いあい。口論。西鶴織留2「後にはいか成男も退屈して、―する時」

⑤相撲で、行司の勝負判定に審判または控力士から異議を出すこと。「―がつく」

⇒ものいい‐とぎ【物言い伽】

ものいい‐とぎ【物言い伽】‥イヒ‥

話し相手。浄瑠璃、博多小女郎波枕「この六人を請け出して、これに居らるる人々の―」

⇒もの‐いい【物言い】

もの‐い・う【物言う】‥イフ

〔他五〕

何か物事を言う。口をきく。西大寺本最勝王経平安初期点「喉舌乾かれ燥きて口に言モノイフこと能はずして」

⇒物言う花

⇒物言えば唇寒し秋の風

⇒物言わぬ花

最中

撮影:関戸 勇

最中

撮影:関戸 勇

⇒もなか‐の‐つき【最中の月】

もなか‐の‐つき【最中の月】

陰暦十五夜の月。満月。

⇒も‐なか【最中】

モナコ【Monaco】

フランス南東端、地中海に面する立憲公国。公設の賭博場・F1レースで有名。面積1平方キロメートル。人口3万3千(1999)。首都モナコ。→ヨーロッパ(図)

モナズ‐いし【モナズ石】

(monazite)セリウムなど希土類元素を含む燐酸塩鉱物。単斜晶系、柱状結晶。トリウムを多く含むものは放射性がある。色は黄・褐・赤色など。希土類元素の重要原料。モナザイト。

モナド【monad】

〔哲〕「モナド論」参照。

⇒モナド‐ろん【モナド論】

モナド‐ろん【モナド論】

(monadology; monadism)ライプニッツのモナド(単子)についての形而上学説。モナドは力・作用を実体化したもので、広がりも形もない単純な分割できない実体で、それが無数に集まって宇宙を形づくっている。モナドの作用は表象作用で、それには明暗の程度があり、暗い表象作用を持つのが物質的なモナドであり、霊魂や理性的精神のモナドは明るい表象作用を持つが、その明暗の推移は連続的。モナドは相互作用を欠く閉鎖的実体であるが、それぞれの明瞭度で宇宙を映し、相互間に予定調和があるとされる。ライプニッツはこの説によって目的論と機械論との対立を克服し、心身の対応関係を説明した。単子論。

⇒モナド【monad】

モナミ【mon ami(e) フランス】

私の友。私の愛人。

モナ‐リザ【Monna Lisa イタリア】

レオナルド=ダ=ヴィンチ作。フィレンツェの貴婦人の肖像画。板に油彩。縦77センチメートル、横53センチメートル。ルーヴル美術館蔵。ラ‐ジョコンダ。

モニター【monitor】

①放送・新聞の内容や商品の品質などについて参考意見・批評を提出する者。

②機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。また、その調整技術者。

③(→)ディスプレー2に同じ。

④〔教〕助教。→助教法

モニタリング【monitoring】

観測・調査・分析すること。監視すること。

モニュメンタル【monumental】

記念すべきさま。特筆すべきさま。壮大なさま。

モニュメント【monument】

①記念碑。記念建造物。

②遺跡。遺物。

③不朽の業績・著作。

モニリア‐しょう【モニリア症】‥シヤウ

〔医〕(moniliasis)(→)カンジダ症に同じ。

も‐ぬ・く【蛻く】

〔自下二〕

蝉・蛇などが成長の時期に外皮を脱ぐ。脱皮する。倭名類聚鈔19「蛻、訓毛沼久」。堤中納言物語「蝶と言ふ人ありなむやは、ただそれが―・くるぞかし」

も‐ぬけ【蛻】

(「裳抜け」の意)脱皮すること。また、その皮。ぬけがら。重之集「蝉の―をつつみて」

⇒もぬけ‐がわ【蛻皮】

⇒もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

もぬけ‐がわ【蛻皮】‥ガハ

脱皮した皮。ぬけがら。〈新撰字鏡8〉

⇒も‐ぬけ【蛻】

もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

①脱皮した皮。ぬけがら。

②人が逃れ去った跡の家または寝床などのたとえ。三宅青軒、鉄扇「柳斎の臥床は―、ハテ何処へ往きしか」

③魂の脱け去った身体。死骸。もぬけがら。椿説弓張月残編「王女の胸前ぐさと刺す。…その空蝉の―へ白縫が魂入りて」

⇒も‐ぬけ【蛻】

モネ【Claude Monet】

フランス印象派の代表的画家。「印象―日の出」と題するその作が印象主義の呼称を生んだ。同じ主題を一日の光の変化に従って描き分ける連作が特徴。ほかに「ルーアン大聖堂」「睡蓮」など。(1840〜1926)

モネ

提供:Photos12/APL

⇒もなか‐の‐つき【最中の月】

もなか‐の‐つき【最中の月】

陰暦十五夜の月。満月。

⇒も‐なか【最中】

モナコ【Monaco】

フランス南東端、地中海に面する立憲公国。公設の賭博場・F1レースで有名。面積1平方キロメートル。人口3万3千(1999)。首都モナコ。→ヨーロッパ(図)

モナズ‐いし【モナズ石】

(monazite)セリウムなど希土類元素を含む燐酸塩鉱物。単斜晶系、柱状結晶。トリウムを多く含むものは放射性がある。色は黄・褐・赤色など。希土類元素の重要原料。モナザイト。

モナド【monad】

〔哲〕「モナド論」参照。

⇒モナド‐ろん【モナド論】

モナド‐ろん【モナド論】

(monadology; monadism)ライプニッツのモナド(単子)についての形而上学説。モナドは力・作用を実体化したもので、広がりも形もない単純な分割できない実体で、それが無数に集まって宇宙を形づくっている。モナドの作用は表象作用で、それには明暗の程度があり、暗い表象作用を持つのが物質的なモナドであり、霊魂や理性的精神のモナドは明るい表象作用を持つが、その明暗の推移は連続的。モナドは相互作用を欠く閉鎖的実体であるが、それぞれの明瞭度で宇宙を映し、相互間に予定調和があるとされる。ライプニッツはこの説によって目的論と機械論との対立を克服し、心身の対応関係を説明した。単子論。

⇒モナド【monad】

モナミ【mon ami(e) フランス】

私の友。私の愛人。

モナ‐リザ【Monna Lisa イタリア】

レオナルド=ダ=ヴィンチ作。フィレンツェの貴婦人の肖像画。板に油彩。縦77センチメートル、横53センチメートル。ルーヴル美術館蔵。ラ‐ジョコンダ。

モニター【monitor】

①放送・新聞の内容や商品の品質などについて参考意見・批評を提出する者。

②機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。また、その調整技術者。

③(→)ディスプレー2に同じ。

④〔教〕助教。→助教法

モニタリング【monitoring】

観測・調査・分析すること。監視すること。

モニュメンタル【monumental】

記念すべきさま。特筆すべきさま。壮大なさま。

モニュメント【monument】

①記念碑。記念建造物。

②遺跡。遺物。

③不朽の業績・著作。

モニリア‐しょう【モニリア症】‥シヤウ

〔医〕(moniliasis)(→)カンジダ症に同じ。

も‐ぬ・く【蛻く】

〔自下二〕

蝉・蛇などが成長の時期に外皮を脱ぐ。脱皮する。倭名類聚鈔19「蛻、訓毛沼久」。堤中納言物語「蝶と言ふ人ありなむやは、ただそれが―・くるぞかし」

も‐ぬけ【蛻】

(「裳抜け」の意)脱皮すること。また、その皮。ぬけがら。重之集「蝉の―をつつみて」

⇒もぬけ‐がわ【蛻皮】

⇒もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

もぬけ‐がわ【蛻皮】‥ガハ

脱皮した皮。ぬけがら。〈新撰字鏡8〉

⇒も‐ぬけ【蛻】

もぬけ‐の‐から【蛻の殻】

①脱皮した皮。ぬけがら。

②人が逃れ去った跡の家または寝床などのたとえ。三宅青軒、鉄扇「柳斎の臥床は―、ハテ何処へ往きしか」

③魂の脱け去った身体。死骸。もぬけがら。椿説弓張月残編「王女の胸前ぐさと刺す。…その空蝉の―へ白縫が魂入りて」

⇒も‐ぬけ【蛻】

モネ【Claude Monet】

フランス印象派の代表的画家。「印象―日の出」と題するその作が印象主義の呼称を生んだ。同じ主題を一日の光の変化に従って描き分ける連作が特徴。ほかに「ルーアン大聖堂」「睡蓮」など。(1840〜1926)

モネ

提供:Photos12/APL

「睡蓮」

提供:Photos12/APL

「睡蓮」

提供:Photos12/APL

「日傘を差す女」

提供:Photos12/APL

「日傘を差す女」

提供:Photos12/APL

「日の出」

提供:Photos12/APL

「日の出」

提供:Photos12/APL

モネラ【Monera ラテン】

藍藻類も含め、細菌類(バクテリア)を生物の一界としたときの名。ヘッケルが原生生物中の始原的一群としてモネレス(moneles「単純なもの」の意)と命名したのに由来。最近は原核生物界(前核生物界)と呼ばれる。モネラ界。細菌界。→原生生物

モネル‐メタル【Monel Metal】

ニッケル合金の一種。ニッケル60〜70パーセント・銅26〜34パーセントのほか、少量の鉄・マンガン・ケイ素を含む。耐食性が大きく、酸類の容器や染色機械・タービン翼、海水中で使用する機械・船舶・建築などに用いる。アメリカの技術者モネル(A. Monell 〜1921)が1906年ころ実用化。商標名。

もの【物】

[一]〔名〕

➊形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。また、対象を特定の言葉で指し示さず漠然ととらえて表現するのにも用いる。

①物体。物品。万葉集2「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」。「―がなくなる」「他人の―」「時代―」

②仏・神・鬼・魂など、霊妙な作用をもたらす存在。妖怪。邪神。物のけ。源氏物語帚木「―におそはるる心地して」。「―に憑つかれる」「―詣で」

③物事。源氏物語桐壺「―の心知り給ふ人」。源氏物語帚木「まことの―の上手」。源氏物語若紫「―のはじめ」。「―のついでに伝える」

④世間で知られている内容。世間一般の事柄。普通の物。源氏物語初音「御簾の内の追風、なまめかしく吹き匂はして、―より殊にけだかくおぼさる」。「―を知らない」

⑤取り立てて言うべきほどのこと。物の数。貫之集「桜よりまさる色なき春なればあだし草木を―とやは見る」。「―ともしない」「―になる」

⑥動作・作用・心情の対象となる事柄。

㋐言語。言葉。古事記下「山城のつつきの宮に―申すあが兄せの君は」。源氏物語桐壺「母君もとみにえ―ものたまはず」。「―をあまり言わない子」

㋑飲食物。おもの。源氏物語桐壺「―などもきこしめさず、朝がれひのけしきばかり触れさせ給ひて」

㋒着物。衣服。源氏物語若紫「―縫ひ営むけはひなど」

㋓楽器。源氏物語桐壺「心ことなる―の音をかき鳴らし」

⑦それと言いにくいことを漠然と示す語。源氏物語若紫「―よりおはすれば、まづ出でむかひて」

➋(形式名詞)

①そうあって当然のこと。徒然草「あまりに興あらんとする事は、必ずあいなき―なり」。「親には従う―だ」「悲しい時は泣く―」

②感嘆の意。万葉集15「ほととぎす物思ふ時に鳴くべき―か」。「ばかなことをした―だ」

③(終助詞的に)少し感情をこめて理由をのべる。「行きたいんだ―」

➌〔哲〕(thing イギリス・Ding ドイツ)

①広義には、思考の対象としての意識的存在であれ、現実に存在する事物であれ、何らかの存在・対象・判断の主語となる一切。

②狭義には、外界に在り、感覚によって知覚しうる事物。感性的性質の統一的担い手としての個物。時間・空間中に在る物体的・物質的なもの。

➍〔法〕民法上、有体物。私権の客体たりうるもの。

[二]〔接頭〕

状態を表す名詞・形容詞の語頭に添えて、何とはなしにそうである、の意を表す。「―静か」「―悲しい」

⇒物覚ゆ

⇒物が無い

⇒物がわかる

⇒物ともせず

⇒物ならず

⇒物に当たる

⇒物に掛かる

⇒物にする

⇒物になる

⇒物に似ず

⇒物には七十五度

⇒物にもあらず

⇒物の先を折る

⇒物の上手

⇒物は言いよう

⇒物は考えよう

⇒物は相談

⇒物は試し

⇒物は使いよう

⇒物も言いようで角が立つ

⇒物を言う

⇒物を言わす

もの【者】

①(修飾語を伴って)…である人。西大寺本最勝王経平安初期点「人として飢饉する者モノ無けむ」。「参加を希望する―」

②(代名詞的に)あいつ。今昔物語集28「―は極いみじき臆病の者よ」

③(漢文訓読の文脈で)事。西大寺本最勝王経平安初期点「願求する所の者モノには果し遂げずといふこと無けむ」。「特に強調する所以の―は」

モノ【mono】

(ギリシア語で「1」の意)「単一の」「単独の」の意。「―‐クローム」「―‐レール」

もの‐あい【物合】‥アヒ

物事の整っていること。ちょうどよい場合。明徳記「―をよく見つくろひて然るべき時分あらば」

もの‐あい【物間】‥アヒ

物と物との間。また、二つの物の距離。狂言、文蔵「―近くなりしかば二打ち三打ちうつとぞ見えしが」。「―からぬっと現れる」

もの‐あき【物厭き】

物事にあきること。浮世風呂前「おのしがやうな―をする者は万一に飽きツぽくて」

もの‐あきびと【物商人】

物をあきなう人。商人。

ものあげ‐ば【物揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

もの‐あたらし・い【物新しい】

〔形〕[文]ものあたら・し(シク)

何となく新しい。

もの‐あらがい【物争い】‥アラガヒ

(→)「ものあらそい」に同じ。源氏物語椎本「御―こそなかなか心おかれ侍りぬべけれ」

ものあら‐がい【物洗貝】‥ガヒ

モノアラガイ科の淡水の巻貝。カタツムリと同様、空気を呼吸する。殻高約2センチメートル。貝殻はやや卵形で飴色、薄くてもろい。日本各地の池や湖沼にすみ、表面張力により腹面を上にして水面から懸垂し、這うことができる。寒天質に包まれた卵塊を産む。肝蛭かんてつの中間宿主となる。

ものあらがい

モネラ【Monera ラテン】

藍藻類も含め、細菌類(バクテリア)を生物の一界としたときの名。ヘッケルが原生生物中の始原的一群としてモネレス(moneles「単純なもの」の意)と命名したのに由来。最近は原核生物界(前核生物界)と呼ばれる。モネラ界。細菌界。→原生生物

モネル‐メタル【Monel Metal】

ニッケル合金の一種。ニッケル60〜70パーセント・銅26〜34パーセントのほか、少量の鉄・マンガン・ケイ素を含む。耐食性が大きく、酸類の容器や染色機械・タービン翼、海水中で使用する機械・船舶・建築などに用いる。アメリカの技術者モネル(A. Monell 〜1921)が1906年ころ実用化。商標名。

もの【物】

[一]〔名〕

➊形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。また、対象を特定の言葉で指し示さず漠然ととらえて表現するのにも用いる。

①物体。物品。万葉集2「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」。「―がなくなる」「他人の―」「時代―」

②仏・神・鬼・魂など、霊妙な作用をもたらす存在。妖怪。邪神。物のけ。源氏物語帚木「―におそはるる心地して」。「―に憑つかれる」「―詣で」

③物事。源氏物語桐壺「―の心知り給ふ人」。源氏物語帚木「まことの―の上手」。源氏物語若紫「―のはじめ」。「―のついでに伝える」

④世間で知られている内容。世間一般の事柄。普通の物。源氏物語初音「御簾の内の追風、なまめかしく吹き匂はして、―より殊にけだかくおぼさる」。「―を知らない」

⑤取り立てて言うべきほどのこと。物の数。貫之集「桜よりまさる色なき春なればあだし草木を―とやは見る」。「―ともしない」「―になる」

⑥動作・作用・心情の対象となる事柄。

㋐言語。言葉。古事記下「山城のつつきの宮に―申すあが兄せの君は」。源氏物語桐壺「母君もとみにえ―ものたまはず」。「―をあまり言わない子」

㋑飲食物。おもの。源氏物語桐壺「―などもきこしめさず、朝がれひのけしきばかり触れさせ給ひて」

㋒着物。衣服。源氏物語若紫「―縫ひ営むけはひなど」

㋓楽器。源氏物語桐壺「心ことなる―の音をかき鳴らし」

⑦それと言いにくいことを漠然と示す語。源氏物語若紫「―よりおはすれば、まづ出でむかひて」

➋(形式名詞)

①そうあって当然のこと。徒然草「あまりに興あらんとする事は、必ずあいなき―なり」。「親には従う―だ」「悲しい時は泣く―」

②感嘆の意。万葉集15「ほととぎす物思ふ時に鳴くべき―か」。「ばかなことをした―だ」

③(終助詞的に)少し感情をこめて理由をのべる。「行きたいんだ―」

➌〔哲〕(thing イギリス・Ding ドイツ)

①広義には、思考の対象としての意識的存在であれ、現実に存在する事物であれ、何らかの存在・対象・判断の主語となる一切。

②狭義には、外界に在り、感覚によって知覚しうる事物。感性的性質の統一的担い手としての個物。時間・空間中に在る物体的・物質的なもの。

➍〔法〕民法上、有体物。私権の客体たりうるもの。

[二]〔接頭〕

状態を表す名詞・形容詞の語頭に添えて、何とはなしにそうである、の意を表す。「―静か」「―悲しい」

⇒物覚ゆ

⇒物が無い

⇒物がわかる

⇒物ともせず

⇒物ならず

⇒物に当たる

⇒物に掛かる

⇒物にする

⇒物になる

⇒物に似ず

⇒物には七十五度

⇒物にもあらず

⇒物の先を折る

⇒物の上手

⇒物は言いよう

⇒物は考えよう

⇒物は相談

⇒物は試し

⇒物は使いよう

⇒物も言いようで角が立つ

⇒物を言う

⇒物を言わす

もの【者】

①(修飾語を伴って)…である人。西大寺本最勝王経平安初期点「人として飢饉する者モノ無けむ」。「参加を希望する―」

②(代名詞的に)あいつ。今昔物語集28「―は極いみじき臆病の者よ」

③(漢文訓読の文脈で)事。西大寺本最勝王経平安初期点「願求する所の者モノには果し遂げずといふこと無けむ」。「特に強調する所以の―は」

モノ【mono】

(ギリシア語で「1」の意)「単一の」「単独の」の意。「―‐クローム」「―‐レール」

もの‐あい【物合】‥アヒ

物事の整っていること。ちょうどよい場合。明徳記「―をよく見つくろひて然るべき時分あらば」

もの‐あい【物間】‥アヒ

物と物との間。また、二つの物の距離。狂言、文蔵「―近くなりしかば二打ち三打ちうつとぞ見えしが」。「―からぬっと現れる」

もの‐あき【物厭き】

物事にあきること。浮世風呂前「おのしがやうな―をする者は万一に飽きツぽくて」

もの‐あきびと【物商人】

物をあきなう人。商人。

ものあげ‐ば【物揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

もの‐あたらし・い【物新しい】

〔形〕[文]ものあたら・し(シク)

何となく新しい。

もの‐あらがい【物争い】‥アラガヒ

(→)「ものあらそい」に同じ。源氏物語椎本「御―こそなかなか心おかれ侍りぬべけれ」

ものあら‐がい【物洗貝】‥ガヒ

モノアラガイ科の淡水の巻貝。カタツムリと同様、空気を呼吸する。殻高約2センチメートル。貝殻はやや卵形で飴色、薄くてもろい。日本各地の池や湖沼にすみ、表面張力により腹面を上にして水面から懸垂し、這うことができる。寒天質に包まれた卵塊を産む。肝蛭かんてつの中間宿主となる。

ものあらがい

もの‐あらそい【物争い】‥アラソヒ

物事をあらそうこと。ものあらがい。

もの‐あわせ【物合】‥アハセ

人々が左右に分かれ、物を比べ合わせて優劣を競う遊戯の総称。多く歌合を伴い、平安貴族の間で流行した貝合・菊合・女郎花おみなえし合・前栽せんざい合・根合・扇合・絵合など多くの種類がある。合せ物。

もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ

何となくあわれなこと。何となく感慨深いさま。源氏物語賢木「はるけき野辺を分け入り給ふよりいと―なり」

もの‐あんじ【物案じ】

心配すること。物思い。狂言、千鳥「幾瀬の―をする事ぢや」

もの‐い【物射】

物を射ること。騎射。犬追物いぬおうもの・笠懸など。

⇒ものい‐うま【物射馬】

⇒ものい‐ぐつ【物射沓】

もの・い

〔形〕

(石川・福井県で)体調が悪い。

もの‐いい【物言い】‥イヒ

①ものを言うこと。ことばづかい。「乱暴な―」

②うわさ。風評。源氏物語帚木「人の―さがなさよ」

③話の巧みなこと。また、その人。源氏物語帚木「隈なき―も定めかねていたくうち嘆く」

④言いあい。口論。西鶴織留2「後にはいか成男も退屈して、―する時」

⑤相撲で、行司の勝負判定に審判または控力士から異議を出すこと。「―がつく」

⇒ものいい‐とぎ【物言い伽】

ものいい‐とぎ【物言い伽】‥イヒ‥

話し相手。浄瑠璃、博多小女郎波枕「この六人を請け出して、これに居らるる人々の―」

⇒もの‐いい【物言い】

もの‐い・う【物言う】‥イフ

〔他五〕

何か物事を言う。口をきく。西大寺本最勝王経平安初期点「喉舌乾かれ燥きて口に言モノイフこと能はずして」

⇒物言う花

⇒物言えば唇寒し秋の風

⇒物言わぬ花

もの‐あらそい【物争い】‥アラソヒ

物事をあらそうこと。ものあらがい。

もの‐あわせ【物合】‥アハセ

人々が左右に分かれ、物を比べ合わせて優劣を競う遊戯の総称。多く歌合を伴い、平安貴族の間で流行した貝合・菊合・女郎花おみなえし合・前栽せんざい合・根合・扇合・絵合など多くの種類がある。合せ物。

もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ

何となくあわれなこと。何となく感慨深いさま。源氏物語賢木「はるけき野辺を分け入り給ふよりいと―なり」

もの‐あんじ【物案じ】

心配すること。物思い。狂言、千鳥「幾瀬の―をする事ぢや」

もの‐い【物射】

物を射ること。騎射。犬追物いぬおうもの・笠懸など。

⇒ものい‐うま【物射馬】

⇒ものい‐ぐつ【物射沓】

もの・い

〔形〕

(石川・福井県で)体調が悪い。

もの‐いい【物言い】‥イヒ

①ものを言うこと。ことばづかい。「乱暴な―」

②うわさ。風評。源氏物語帚木「人の―さがなさよ」

③話の巧みなこと。また、その人。源氏物語帚木「隈なき―も定めかねていたくうち嘆く」

④言いあい。口論。西鶴織留2「後にはいか成男も退屈して、―する時」

⑤相撲で、行司の勝負判定に審判または控力士から異議を出すこと。「―がつく」

⇒ものいい‐とぎ【物言い伽】

ものいい‐とぎ【物言い伽】‥イヒ‥

話し相手。浄瑠璃、博多小女郎波枕「この六人を請け出して、これに居らるる人々の―」

⇒もの‐いい【物言い】

もの‐い・う【物言う】‥イフ

〔他五〕

何か物事を言う。口をきく。西大寺本最勝王経平安初期点「喉舌乾かれ燥きて口に言モノイフこと能はずして」

⇒物言う花

⇒物言えば唇寒し秋の風

⇒物言わぬ花

広辞苑 ページ 19550 での【○元を正す】単語。