複数辞典一括検索+![]()

![]()

しお【入】シホ🔗⭐🔉

しお【入】シホ

物を染め汁にひたす度数を数える語。古今和歌集春「ときはなる松の緑も春くれば今ひと―の色まさりけり」。「八や―の衣」

しお【塩】シホ🔗⭐🔉

しお【塩】シホ

①塩化ナトリウムを主成分とする、しおからい味のある白色の結晶。食用・工業用に重要。けがれを清めるのにも使われる。一般に、食塩。

②塩加減。しおけ。「―があまい」

⇒塩が浸む

しお【潮・汐】シホ🔗⭐🔉

しお【潮・汐】シホ

(「塩」と同語源)

①月および太陽の引力によって、周期的に起こる海面の昇降。潮汐ちょうせき。うしお。「―の満ち干」

②海水。海流。「―の流れ」

③ちょうどよいとき。おり。しおあい。しおどき。機会。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「言ひ出す―に茶を差し出し」。「それを―に席を外す」

④江戸時代、大坂新町遊里の遊女の階級の一つ。太夫・天神・鹿恋かこいの次位、影・月がちの上位。汐以下は、端女郎はしじょろうと総称される。

⑤愛敬あいきょう。情趣。犬筑波「水海のおきな面は―もなし」

◇本来は、「潮」は朝しお、「汐」は夕しおだが、現在では一般に「潮」と書く。

⇒潮を踏む

しお‐あい【潮合】シホアヒ🔗⭐🔉

しお‐あい【潮合】シホアヒ

①海水が満ち合う所。古今和歌集雑「わたつうみの沖つ―に浮ぶ泡の」

②潮のさしひきのほどあい。しおどき。後拾遺和歌集旅「あなし吹く瀬戸の―に舟出して」

③物事のほどあい。ころあい。時機。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「味方の勢―よきぞ乗つ取れ」

しお‐あし【潮足】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あし【潮足】シホ‥

潮汐の干満の速さ。「―が速い」

しお‐あし【潮蘆】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あし【潮蘆】シホ‥

海浜に生えている蘆。

しお‐あじ【塩味】シホアヂ🔗⭐🔉

しお‐あじ【塩味】シホアヂ

塩でつけた味。「―が強い」

しお‐あび【潮浴び】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あび【潮浴び】シホ‥

しおゆあみ。海水浴。〈[季]夏〉

しお‐あみ【潮浴み】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおあび」に同じ。

しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あゆ【塩鮎】シホ‥

塩漬にしたアユ。

しお‐あらし【潮嵐】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あらし【潮嵐】シホ‥

吹きすさぶ潮風しおかぜ。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「すさまじき磯の小夜風―」

しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あわ【潮泡・潮沫】シホ‥

⇒しおなわ

しお‐あん【塩餡】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あん【塩餡】シホ‥

塩で味をつけた餡。

しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐あんばい【塩塩梅】シホ‥

食物を調理する時の塩のきかせぐあい。しおかげん。

しおい【塩井】シホヰ🔗⭐🔉

しおい【塩井】シホヰ

姓氏の一つ。

⇒しおい‐うこう【塩井雨江】

しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ🔗⭐🔉

しおい‐うこう【塩井雨江】シホヰ‥カウ

詩人・国文学者。名は正男。兵庫県生れ。東大卒。奈良女高師教授。翻訳「湖上の美人」、詩集「暗香疎影」、著「新古今和歌集詳解」など。(1869〜1913)

⇒しおい【塩井】

しお‐いり【潮入】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐いり【潮入】シホ‥

池・沼・川などに海水が流れこむこと。また、その流れこんだ所。

⇒しおいり‐いけ【潮入池】

しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥🔗⭐🔉

しおいり‐いけ【潮入池】シホ‥

海魚を飼うために、海水が流れこむようにした池。夢酔独言「庭に潮入の池があつて」

⇒しお‐いり【潮入】

しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥🔗⭐🔉

しおいり‐ぜめ【潮炒責め・塩炒責め】シホ‥

拷問の一つ。炒った塩を罪人の体にあて、熱して責める。浄瑠璃、壇浦兜軍記「腹に子のあるかざみの格―にしてくれうと」

し‐おう【四王】‥ワウ🔗⭐🔉

し‐おう【四王】‥ワウ

①四天王の略。

②清初に活躍した王姓の四大画家、王時敏・王鑑・王翬おうき・王原祁おうげんきのこと。これに呉歴・惲寿平うんじゅへいを加え四王呉惲という。

⇒しおう‐てん【四王天】

し‐おう【死王】‥ワウ🔗⭐🔉

し‐おう【死王】‥ワウ

①〔仏〕(人の死命をつかさどるからいう)閻魔王えんまおうの異名。

②死んだ王。

し‐おう【嗣王】‥ワウ🔗⭐🔉

し‐おう【嗣王】‥ワウ

世を嗣ついだ王。

し‐おう【雌黄】‥ワウ🔗⭐🔉

し‐おう【雌黄】‥ワウ

①石黄せきおうの古名。

②(草雌黄の略)(→)藤黄とうおう2に同じ。

③(中国で、文字を抹消するのに1を用いたことから)詩文を添削すること。

しお‐うお【塩魚】シホウヲ🔗⭐🔉

しお‐うお【塩魚】シホウヲ

塩をふりかけ、または塩漬にした魚。しおざかな。

しお‐うち【塩打】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐うち【塩打】シホ‥

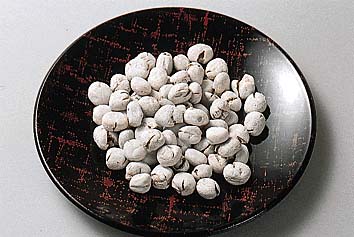

大豆を塩水につけて煎ったもの。塩打豆。塩打大豆えんだだいず。田植草紙「酒の肴に京早生豆わさまめの―」

しお‐うに【塩雲丹】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐うに【塩雲丹】シホ‥

ウニの生殖巣を塩漬けにした加工食品。

しお‐うみ【潮海】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐うみ【潮海】シホ‥

塩分を含んだ海。「みずうみ」に対していう。土佐日記「―のほとりにて」

し‐お・える【為終える】‥ヲヘル🔗⭐🔉

し‐お・える【為終える】‥ヲヘル

〔他下一〕

することを終える。なし終える。「宿題を―・えた」

しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥🔗⭐🔉

しお‐おいかぜ【潮追風】シホオヒ‥

潮の満ち干の際に、それと同じ方向に吹く風。

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ🔗⭐🔉

しお‐おけ【潮桶】シホヲケ

海水をくむ桶。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「荷ひくらべし―の片荷づりなる我おもひ」

しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐おし【塩押し・塩圧し】シホ‥

野菜などを塩漬にし、上から石などで押さえておくこと。また、その漬物。しおづけ。しおし。浮世風呂4「―の茄子」

し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル🔗⭐🔉

し‐おお・せる【為果せる】‥オホセル

〔他下一〕[文]しおほ・す(下二)

なしとげる。しとげる。すっかりおえる。宇治拾遺物語5「侍、―・せつと思ひて」

しおお‐にシホホ‥🔗⭐🔉

しおお‐にシホホ‥

〔副〕

涙などに濡れてしおれるさま。ぐっしょり。じっとり。しっぽり。万葉集20「袖も―泣きしそ思もはゆ」

しお‐がい【塩貝】シホガヒ🔗⭐🔉

しお‐がい【塩貝】シホガヒ

塩漬にした貝類の肉。好色一代女5「酒より先に―喰ふてしまひ」

しお‐がい【潮貝】シホガヒ🔗⭐🔉

しお‐がい【潮貝】シホガヒ

海にすむ貝。古今和歌集雑体「伊勢の海の浦の―ひろひあつめ」

しお‐がい【潮間】シホガヒ🔗⭐🔉

しお‐がい【潮間】シホガヒ

(シホ(潮)ガアヒ(間)の約か)潮が引いた間。しおま。催馬楽、伊勢海「伊勢の海の清き渚に―に」

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥🔗⭐🔉

しおかえ‐ぶし【潮替節】シホカヘ‥

漁唄。カツオ釣りの餌のイワシを生かしておくために、餌樽の中の水を徹夜で汲みかえる際の睡気さましの唄。

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐がかり【潮繋り】シホ‥

潮時を待つために船を泊めること。日葡辞書「シヲガカリヲスル」

しお‐かげん【塩加減】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐かげん【塩加減】シホ‥

ほどよく塩味をつけること。また、そのつけぐあい。しおあんばい。

○塩が浸むしおがしむ

世の中の苦労が身にしむ。世を渡る経験を積む。浮世風呂2「前方はちつと道楽だつけが、今では塩がしみたか、それはそれはおとなしくなつて」

⇒しお【塩】

○塩が浸むしおがしむ🔗⭐🔉

○塩が浸むしおがしむ

世の中の苦労が身にしむ。世を渡る経験を積む。浮世風呂2「前方はちつと道楽だつけが、今では塩がしみたか、それはそれはおとなしくなつて」

⇒しお【塩】

しお‐がしら【潮頭】シホ‥

沖からさしてくる潮の波がしら。しおさき。「名月や門へさしくる―」(芭蕉)

しお‐かぜ【潮風】シホ‥

①潮気を含んだ海からの風。

②潮の満ち干の時に吹く風。

しお‐がま【塩竈・塩釜】シホ‥

海水を汲み入れて塩を製するかまど。古今和歌集哀傷「きみまさで煙たえにし―の」

⇒しおがま‐ぎく【塩竈菊】

⇒しおがま‐ざくら【塩竈桜】

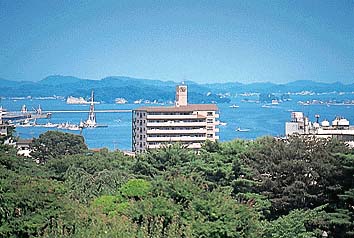

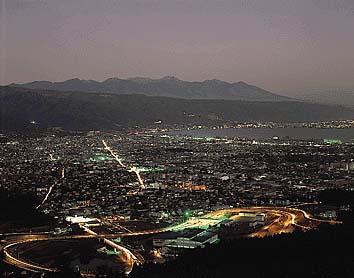

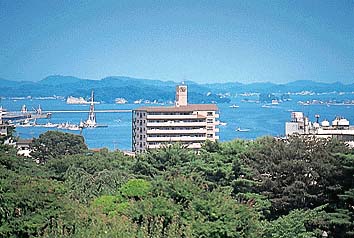

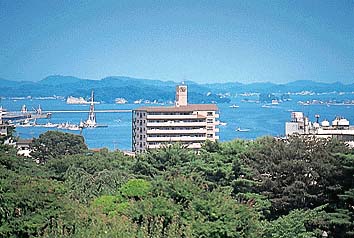

しおがま【塩竈・塩釜】シホ‥

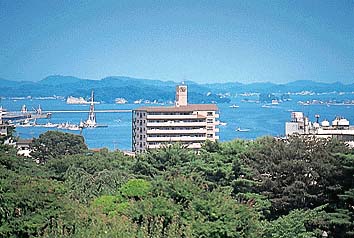

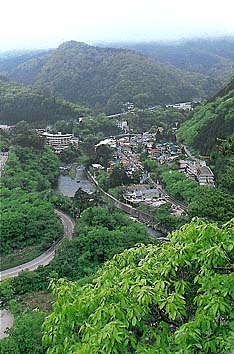

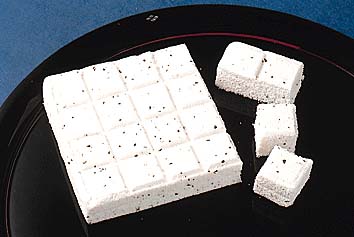

①宮城県中部の市。松島湾の南西端に臨む漁港。古来の景勝地。(歌枕)人口5万9千。

▷行政上の市名は「塩竈市」と書く。

塩竈

撮影:関戸 勇

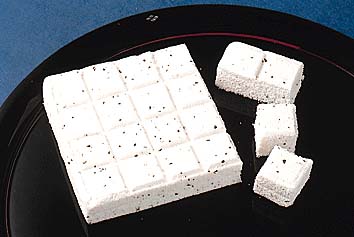

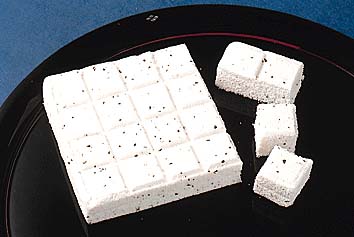

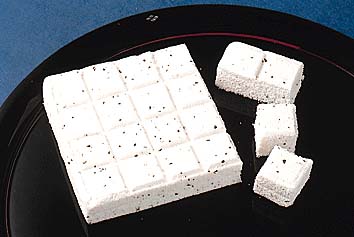

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

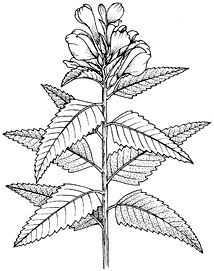

しおがま‐ぎく【塩竈菊】シホ‥

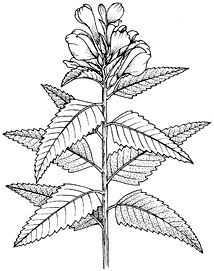

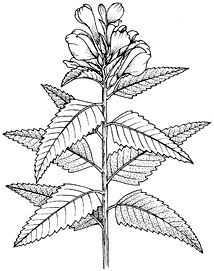

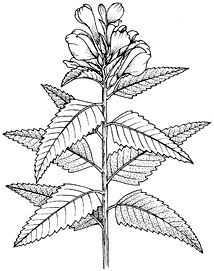

ゴマノハグサ科の半寄生多年草。茎は四角で、高さ約50センチメートル。夏秋の頃、紅紫色の唇形花を総状花序につけ、花後、小形の蒴果さくかを結ぶ。高山に生えるヨツバシオガマ・ミヤマシオガマなどの近縁種がある。シオガマ。塩竈草。

しおがまぎく

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

しおがま‐ぎく【塩竈菊】シホ‥

ゴマノハグサ科の半寄生多年草。茎は四角で、高さ約50センチメートル。夏秋の頃、紅紫色の唇形花を総状花序につけ、花後、小形の蒴果さくかを結ぶ。高山に生えるヨツバシオガマ・ミヤマシオガマなどの近縁種がある。シオガマ。塩竈草。

しおがまぎく

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐ざくら【塩竈桜】シホ‥

桜の一種。八重の花弁。「葉まで(浜で)美しい」の意という。

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】シホ‥

宮城県塩竈市にある元国幣中社。祭神は塩土老翁しおつちのおじ神ほか。古来、安産の神として名高い。境内に志波彦神社が鎮座。

塩竈神社

撮影:新海良夫

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐ざくら【塩竈桜】シホ‥

桜の一種。八重の花弁。「葉まで(浜で)美しい」の意という。

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】シホ‥

宮城県塩竈市にある元国幣中社。祭神は塩土老翁しおつちのおじ神ほか。古来、安産の神として名高い。境内に志波彦神社が鎮座。

塩竈神社

撮影:新海良夫

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

しお‐から【塩辛】シホ‥

①イカ・ウニや魚などの肉・卵または内臓などを塩漬にして発酵させたもの。カツオの内臓を用いたものを酒盗しゅとうというなど、材料によって固有の名称があり、酒肴として珍重する。

②(→)「ひしお」2に同じ。

⇒しおから‐ごえ【塩辛声】

⇒しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】

しお‐から・い【塩辛い】シホ‥

〔形〕[文]しほから・し(ク)

①塩けが強い。今昔物語集28「鰺あじの塩辛、鯛の醤ひしおなどの諸もろもろに―・き物共を」。「―・い漬物」

②声がしわがれている。

しおから‐ごえ【塩辛声】シホ‥ゴヱ

かすれた声。しわがれ声。

⇒しお‐から【塩辛】

しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。雌はムギワラトンボとも呼ばれる。雄は上面灰青色。腹端の数節は黒色。雌は麦藁色で腹部の両側に黒斑点がある。晩春から夏にかけて現れる最も普通のトンボ。シオトンボ。

シオカラトンボ(雌)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

しお‐から【塩辛】シホ‥

①イカ・ウニや魚などの肉・卵または内臓などを塩漬にして発酵させたもの。カツオの内臓を用いたものを酒盗しゅとうというなど、材料によって固有の名称があり、酒肴として珍重する。

②(→)「ひしお」2に同じ。

⇒しおから‐ごえ【塩辛声】

⇒しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】

しお‐から・い【塩辛い】シホ‥

〔形〕[文]しほから・し(ク)

①塩けが強い。今昔物語集28「鰺あじの塩辛、鯛の醤ひしおなどの諸もろもろに―・き物共を」。「―・い漬物」

②声がしわがれている。

しおから‐ごえ【塩辛声】シホ‥ゴヱ

かすれた声。しわがれ声。

⇒しお‐から【塩辛】

しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。雌はムギワラトンボとも呼ばれる。雄は上面灰青色。腹端の数節は黒色。雌は麦藁色で腹部の両側に黒斑点がある。晩春から夏にかけて現れる最も普通のトンボ。シオトンボ。

シオカラトンボ(雌)

提供:ネイチャー・プロダクション

シオカラトンボ(雄)

提供:ネイチャー・プロダクション

シオカラトンボ(雄)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しお‐から【塩辛】

しお‐がれ【潮涸れ】シホ‥

(→)「しおひ」に同じ。

し‐おき【仕置】

①処置すること。

②征服した領地に砦・堡塁を造り守備兵をおくこと。日葡辞書「シヲキヲスル」

③取り締まること。管理。統治。可笑記「かやうの人には、国家の―をおこなはせ、大将をさすべし」

④江戸時代、法にてらして処罰すること。

⑤みせしめのため、こらしめること。おしおき。

⇒しおき‐しゃ【仕置者】

⇒しおき‐ば【仕置場】

⇒しおき‐ばなし【仕置咄】

⇒しおき‐もの【仕置者】

しお‐ぎ【塩木】シホ‥

(シオキとも)塩竈しおがまで塩を焼くのに用いる薪。御伽草子、猿源氏草子「いとまあらずも―とる浦」

しお‐ぎく【潮菊】シホ‥

キク科の多年草。高知県などの海岸の崖に自生。長い根茎が走り、地上茎は直立して高さ30〜50センチメートルで木質。羽裂した葉を互生し、芳香がある。葉の下面と茎に白毛が密生。秋に小菊状の白い頭状花を茎頂に多数つける。舌状花がないもの、舌状花が反曲するもの、舌状花だけが頭花をなすものなど変異が多い。

しおき‐しゃ【仕置者】

①取締役。掛りの役人。武道伝来記「蔵人これを腹立して―にさし向ひ」

②刑の執行人。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ば【仕置場】

刑を行う所。刑場。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ばなし【仕置咄】

為政者の治め方についての話。また、その土地の風俗・規則についての話ともいう。好色一代男2「酒も大方に過ぎて、所の―」

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐もの【仕置者】

処刑される人。罪人。成敗者せいばいもの。

⇒し‐おき【仕置】

しお‐きり【潮切】シホ‥

①3月3日前後の頃、毎日曇るが雨の降らない天気。

②和船の梁の突出部につけて水切りをよくするもの。なみきり。

③和船の舳みよしの前につけて水切りをよくする部分。なみきり。

し‐お・く【為置く・仕置く】

〔他四〕

①しておく。処置する。処分する。源氏物語夕顔「私の懸想も、いと、よく―・きて」

②罰を与える。こらしめる。

しお‐くぐ【塩莎草】シホ‥

カヤツリグサ科の多年草。海浜の湿地に群生。長い根茎で地中を這い、葉は線形。花茎は葉より短い。クグ。

しお‐ぐさ【汐草】シホ‥

緑藻類アオサ藻綱シオグサ属植物の総称。高さ1〜数十センチメートル。主に海産。多核の細胞がつながり、繰り返し枝分れして房状になる。日本に約30種。チャシオグサ・オオシオグサなど。

しお‐くじら【塩鯨】シホクヂラ

塩漬にした鯨のあぶら身。古くは元日の吸物の料とした。

しお‐くび【塩首・潮頸・入首】シホ‥

(→)螻蛄首けらくび1に同じ。〈日葡辞書〉

しお‐くみ【潮汲・汐汲】シホ‥

①食塩をつくるための海水を汲むこと。また、その人。

②汐汲人形の略。

③花の露を吸って飛びめぐる蝶類。

④歌舞伎舞踊。長唄。七変化「七枚続花の姿絵」の一部。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1811年(文化8)初演。能「松風」に取材。

⇒しおくみ‐ぐるま【潮汲車】

⇒しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】

⇒しおくみ‐ぶね【潮汲船】

しおくみ‐ぐるま【潮汲車】シホ‥

潮水を汲み入れた桶を載せて運ぶ車。謡曲、松風「―僅かなる憂き世にめぐるはかなさよ」

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】シホ‥ギヤウ

汐汲み姿をした女の人形。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐ぶね【潮汲船】シホ‥

潮水を汲んで運ぶ船。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しお‐ぐもり【潮曇り】シホ‥

潮気のために海上が曇ること。

し‐おくり【仕送り・為送り】

生活・勉学などを助けるため、金品をおくること。浮世風呂4「年中は御本家から―の」。「息子に―する」

し‐おく・る【仕送る・為送る】

〔他五〕

しおくりをする。「学資を―・る」

しお‐け【塩気・鹹気】シホ‥

①食物などに含まれるしおからい味。「―をきかせる」

②塩分。

しお‐け【潮気】シホ‥

海上や海辺の、塩分を含んだしめり気。

しお‐け【潮蹴】シホ‥

(九州地方で)埋葬の式後、墓穴掘りにあたった人が身を浄めるために、海水で身体や鍬などを洗うこと。

しお‐けぶり【塩煙】シホ‥

製塩の時、塩竈しおがまからたちのぼる煙。しおけむり。

しお‐けむり【潮煙】シホ‥

海水が飛び散るしぶき。しおけぶり。

しお‐ごし【潮越・汐越】シホ‥

(シオコシとも)潮水をひき導くこと。また、汲み送ること。為忠後百首「―はかけ樋も埋む雪間よりいかでたく藻の煙立つらむ」

⇒しおごし‐の‐まつ【潮越の松】

じ‐おこし【地起し】ヂ‥

①(→)作初つくりぞめに同じ。

②中世、徳政によって、売却した土地を取り戻すこと。

しおごし‐の‐まつ【潮越の松】シホ‥

福井県あわら市吉崎の対岸浜坂の岬にある松。その枝が海岸に延びて潮をかぶるからいう。

⇒しお‐ごし【潮越・汐越】

しお‐ごり【潮垢離】シホ‥

潮水をあびて身を浄めること。

しお‐ごろも【潮衣】シホ‥

潮水を汲む時に着る衣。また、潮水にぬれた衣。

しお‐こんぶ【塩昆布】シホ‥

小さな角切りやせん切りにした昆布を調味液で煮詰めて乾燥させ、表面に塩を吹き出させた食品。

しお‐さい【潮騒】シホサヰ

(シオザイとも)潮のさしてくる時、波が音を立てること。また、その響き。万葉集1「―にいらごの島辺漕ぐ船に」。「―が聞こえる」

じ‐おさえ【地押え】ヂオサヘ

江戸時代の検地の一種。田畑の品位・石盛こくもりなどは在来のままとし、縄や竿を入れて反別すなわち面積を測量すること。地詰じつめ。地押じおし。

しお‐ざかい【潮境】シホザカヒ

(→)「潮しおの目」1に同じ。

しお‐ざかな【塩魚・塩肴】シホ‥

(→)「しおうお」に同じ。狂言、山立聟「地酒に―で、もてなして置かせられい」

しお‐さき【潮先】シホ‥

①潮のさしてくる時。また、さしてくる潮の波先。しおがしら。

②物事の始まる時。心の動き始める時。落窪物語1「いでこの―をかりて」

しお‐ざけ【塩鮭】シホ‥

塩漬にした鮭。歳暮の贈答に多く用いる。塩引しおびき。〈[季]冬〉

し‐おさめ【仕納め・為納め】‥ヲサメ

仕事・行為の最後。これを最後としてすること。「これが御奉公の―だ」

しおざわ【塩沢】シホザハ

絹織物の一つ。新潟県南東部、塩沢地方で産出。高級の紬絣つむぎがすりで知られる。

しお‐さんしょう【塩山椒】シホ‥セウ

塩漬にした山椒。

しおし【塩押・塩圧】シホ‥

シオオシの約。

しお‐じ【塩地】シホヂ

モクセイ科の落葉高木。西日本の山地に自生。高さ10メートル、葉は羽状複葉。小花は淡緑色。材は耐久力が強く光沢があり、建築材・細工物などに使用。アズマコバチ。

しお‐じ【潮路】シホヂ

①海流の流れていくみちすじ。しおみち。祝詞、大祓詞「八塩道やしおじ」。「八重の―」

②海上の通路。航路。海路。拾玉集1「心のはてもなき―かな」

じ‐おし【地押し】ヂ‥

(→)「じおさえ」に同じ。

しお‐しおシホシホ

涙などに濡れてぐったりするさま。源氏物語行幸「飽かず悲しくてとどめがたく、―と泣き給ふ」

しお‐しおシヲシヲ

気落ちしてうなだれ、元気なく行動するさま。しおれ弱るさま。悄然。謡曲、羽衣「かざしの花も―と」。「―と立ち去る」

しお‐じ・む【潮染む】シホ‥

〔自四〕

①潮水または潮気にしみうるおう。潮馴る。源氏物語明石「世を海にここら―・む身となりて」

②転じて、物事に馴れる。なじむ。よなれる。浜松中納言物語1「此の道に―・みて」

しお‐じり【塩尻】シホ‥

塩田で、砂を丸く高く塚のように積みあげたもの。これに潮水をかけ日にさらして塩分を固着させる。伊勢物語「なりは―のやうになむありける」

しおじり【塩尻】シホ‥

長野県中部の市。松本盆地の南端部、塩尻峠の北西麓に当たり、中山道の宿駅。精密機械・電機などの工業が発達。人口6万8千。

⇒しおじり‐とうげ【塩尻峠】

しおじり【塩尻】シホ‥

随筆。江戸中期の国学者天野信景さだかげの著。原本は170巻以上。著者没後50年に100巻にまとめられる。和漢の書を引証し、記事は歴史・文学・博物・風俗など多岐にわたる。

しおじり‐とうげ【塩尻峠】シホ‥タウゲ

長野県松本盆地と諏訪盆地との境界にある中山道の峠。天文(1532〜1555)年中、武田信玄が小笠原・木曾両氏と戦った所。近世の旧峠は標高1055メートルで、現在の国道は標高999メートル。

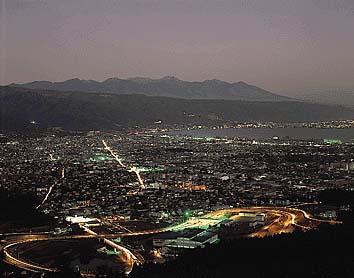

塩尻峠から見た諏訪湖と八ヶ岳

撮影:新海良夫

⇒しお‐から【塩辛】

しお‐がれ【潮涸れ】シホ‥

(→)「しおひ」に同じ。

し‐おき【仕置】

①処置すること。

②征服した領地に砦・堡塁を造り守備兵をおくこと。日葡辞書「シヲキヲスル」

③取り締まること。管理。統治。可笑記「かやうの人には、国家の―をおこなはせ、大将をさすべし」

④江戸時代、法にてらして処罰すること。

⑤みせしめのため、こらしめること。おしおき。

⇒しおき‐しゃ【仕置者】

⇒しおき‐ば【仕置場】

⇒しおき‐ばなし【仕置咄】

⇒しおき‐もの【仕置者】

しお‐ぎ【塩木】シホ‥

(シオキとも)塩竈しおがまで塩を焼くのに用いる薪。御伽草子、猿源氏草子「いとまあらずも―とる浦」

しお‐ぎく【潮菊】シホ‥

キク科の多年草。高知県などの海岸の崖に自生。長い根茎が走り、地上茎は直立して高さ30〜50センチメートルで木質。羽裂した葉を互生し、芳香がある。葉の下面と茎に白毛が密生。秋に小菊状の白い頭状花を茎頂に多数つける。舌状花がないもの、舌状花が反曲するもの、舌状花だけが頭花をなすものなど変異が多い。

しおき‐しゃ【仕置者】

①取締役。掛りの役人。武道伝来記「蔵人これを腹立して―にさし向ひ」

②刑の執行人。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ば【仕置場】

刑を行う所。刑場。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ばなし【仕置咄】

為政者の治め方についての話。また、その土地の風俗・規則についての話ともいう。好色一代男2「酒も大方に過ぎて、所の―」

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐もの【仕置者】

処刑される人。罪人。成敗者せいばいもの。

⇒し‐おき【仕置】

しお‐きり【潮切】シホ‥

①3月3日前後の頃、毎日曇るが雨の降らない天気。

②和船の梁の突出部につけて水切りをよくするもの。なみきり。

③和船の舳みよしの前につけて水切りをよくする部分。なみきり。

し‐お・く【為置く・仕置く】

〔他四〕

①しておく。処置する。処分する。源氏物語夕顔「私の懸想も、いと、よく―・きて」

②罰を与える。こらしめる。

しお‐くぐ【塩莎草】シホ‥

カヤツリグサ科の多年草。海浜の湿地に群生。長い根茎で地中を這い、葉は線形。花茎は葉より短い。クグ。

しお‐ぐさ【汐草】シホ‥

緑藻類アオサ藻綱シオグサ属植物の総称。高さ1〜数十センチメートル。主に海産。多核の細胞がつながり、繰り返し枝分れして房状になる。日本に約30種。チャシオグサ・オオシオグサなど。

しお‐くじら【塩鯨】シホクヂラ

塩漬にした鯨のあぶら身。古くは元日の吸物の料とした。

しお‐くび【塩首・潮頸・入首】シホ‥

(→)螻蛄首けらくび1に同じ。〈日葡辞書〉

しお‐くみ【潮汲・汐汲】シホ‥

①食塩をつくるための海水を汲むこと。また、その人。

②汐汲人形の略。

③花の露を吸って飛びめぐる蝶類。

④歌舞伎舞踊。長唄。七変化「七枚続花の姿絵」の一部。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1811年(文化8)初演。能「松風」に取材。

⇒しおくみ‐ぐるま【潮汲車】

⇒しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】

⇒しおくみ‐ぶね【潮汲船】

しおくみ‐ぐるま【潮汲車】シホ‥

潮水を汲み入れた桶を載せて運ぶ車。謡曲、松風「―僅かなる憂き世にめぐるはかなさよ」

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】シホ‥ギヤウ

汐汲み姿をした女の人形。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐ぶね【潮汲船】シホ‥

潮水を汲んで運ぶ船。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しお‐ぐもり【潮曇り】シホ‥

潮気のために海上が曇ること。

し‐おくり【仕送り・為送り】

生活・勉学などを助けるため、金品をおくること。浮世風呂4「年中は御本家から―の」。「息子に―する」

し‐おく・る【仕送る・為送る】

〔他五〕

しおくりをする。「学資を―・る」

しお‐け【塩気・鹹気】シホ‥

①食物などに含まれるしおからい味。「―をきかせる」

②塩分。

しお‐け【潮気】シホ‥

海上や海辺の、塩分を含んだしめり気。

しお‐け【潮蹴】シホ‥

(九州地方で)埋葬の式後、墓穴掘りにあたった人が身を浄めるために、海水で身体や鍬などを洗うこと。

しお‐けぶり【塩煙】シホ‥

製塩の時、塩竈しおがまからたちのぼる煙。しおけむり。

しお‐けむり【潮煙】シホ‥

海水が飛び散るしぶき。しおけぶり。

しお‐ごし【潮越・汐越】シホ‥

(シオコシとも)潮水をひき導くこと。また、汲み送ること。為忠後百首「―はかけ樋も埋む雪間よりいかでたく藻の煙立つらむ」

⇒しおごし‐の‐まつ【潮越の松】

じ‐おこし【地起し】ヂ‥

①(→)作初つくりぞめに同じ。

②中世、徳政によって、売却した土地を取り戻すこと。

しおごし‐の‐まつ【潮越の松】シホ‥

福井県あわら市吉崎の対岸浜坂の岬にある松。その枝が海岸に延びて潮をかぶるからいう。

⇒しお‐ごし【潮越・汐越】

しお‐ごり【潮垢離】シホ‥

潮水をあびて身を浄めること。

しお‐ごろも【潮衣】シホ‥

潮水を汲む時に着る衣。また、潮水にぬれた衣。

しお‐こんぶ【塩昆布】シホ‥

小さな角切りやせん切りにした昆布を調味液で煮詰めて乾燥させ、表面に塩を吹き出させた食品。

しお‐さい【潮騒】シホサヰ

(シオザイとも)潮のさしてくる時、波が音を立てること。また、その響き。万葉集1「―にいらごの島辺漕ぐ船に」。「―が聞こえる」

じ‐おさえ【地押え】ヂオサヘ

江戸時代の検地の一種。田畑の品位・石盛こくもりなどは在来のままとし、縄や竿を入れて反別すなわち面積を測量すること。地詰じつめ。地押じおし。

しお‐ざかい【潮境】シホザカヒ

(→)「潮しおの目」1に同じ。

しお‐ざかな【塩魚・塩肴】シホ‥

(→)「しおうお」に同じ。狂言、山立聟「地酒に―で、もてなして置かせられい」

しお‐さき【潮先】シホ‥

①潮のさしてくる時。また、さしてくる潮の波先。しおがしら。

②物事の始まる時。心の動き始める時。落窪物語1「いでこの―をかりて」

しお‐ざけ【塩鮭】シホ‥

塩漬にした鮭。歳暮の贈答に多く用いる。塩引しおびき。〈[季]冬〉

し‐おさめ【仕納め・為納め】‥ヲサメ

仕事・行為の最後。これを最後としてすること。「これが御奉公の―だ」

しおざわ【塩沢】シホザハ

絹織物の一つ。新潟県南東部、塩沢地方で産出。高級の紬絣つむぎがすりで知られる。

しお‐さんしょう【塩山椒】シホ‥セウ

塩漬にした山椒。

しおし【塩押・塩圧】シホ‥

シオオシの約。

しお‐じ【塩地】シホヂ

モクセイ科の落葉高木。西日本の山地に自生。高さ10メートル、葉は羽状複葉。小花は淡緑色。材は耐久力が強く光沢があり、建築材・細工物などに使用。アズマコバチ。

しお‐じ【潮路】シホヂ

①海流の流れていくみちすじ。しおみち。祝詞、大祓詞「八塩道やしおじ」。「八重の―」

②海上の通路。航路。海路。拾玉集1「心のはてもなき―かな」

じ‐おし【地押し】ヂ‥

(→)「じおさえ」に同じ。

しお‐しおシホシホ

涙などに濡れてぐったりするさま。源氏物語行幸「飽かず悲しくてとどめがたく、―と泣き給ふ」

しお‐しおシヲシヲ

気落ちしてうなだれ、元気なく行動するさま。しおれ弱るさま。悄然。謡曲、羽衣「かざしの花も―と」。「―と立ち去る」

しお‐じ・む【潮染む】シホ‥

〔自四〕

①潮水または潮気にしみうるおう。潮馴る。源氏物語明石「世を海にここら―・む身となりて」

②転じて、物事に馴れる。なじむ。よなれる。浜松中納言物語1「此の道に―・みて」

しお‐じり【塩尻】シホ‥

塩田で、砂を丸く高く塚のように積みあげたもの。これに潮水をかけ日にさらして塩分を固着させる。伊勢物語「なりは―のやうになむありける」

しおじり【塩尻】シホ‥

長野県中部の市。松本盆地の南端部、塩尻峠の北西麓に当たり、中山道の宿駅。精密機械・電機などの工業が発達。人口6万8千。

⇒しおじり‐とうげ【塩尻峠】

しおじり【塩尻】シホ‥

随筆。江戸中期の国学者天野信景さだかげの著。原本は170巻以上。著者没後50年に100巻にまとめられる。和漢の書を引証し、記事は歴史・文学・博物・風俗など多岐にわたる。

しおじり‐とうげ【塩尻峠】シホ‥タウゲ

長野県松本盆地と諏訪盆地との境界にある中山道の峠。天文(1532〜1555)年中、武田信玄が小笠原・木曾両氏と戦った所。近世の旧峠は標高1055メートルで、現在の国道は標高999メートル。

塩尻峠から見た諏訪湖と八ヶ岳

撮影:新海良夫

⇒しおじり【塩尻】

しお‐じる【塩汁】シホ‥

①塩または塩けのある物から出る汁。

②塩で調味した汁。

しお‐じる【潮汁】シホ‥

しおみず。海水。

しお‐せ【潮瀬】シホ‥

潮水の流れ。潮流。古事記下「―の波折なおりを見れば遊びくる鮪しびがはたでに」

しおぜ【塩瀬】シホ‥

①奈良に古くからあった饅頭まんじゅう屋。中国人林浄因が渡来して日本で饅頭を作ったのを起源とする。のち京都烏丸通に、さらに江戸日本橋に移った。

②羽二重はぶたえ風厚地の織物で、経糸たていとを密にして太い緯糸よこいとを包み、直線状の畝を出したもの。多く帯地とする。

しお‐せんべい【塩煎餅】シホ‥

焼物菓子の一種。粳米うるちまいの粉を水でこねて蒸し、餅のように搗ついて薄くのばしたものを型で打ち抜き、乾燥させて焼いた後、醤油だれで付け焼きにする。

塩煎餅

撮影:関戸 勇

⇒しおじり【塩尻】

しお‐じる【塩汁】シホ‥

①塩または塩けのある物から出る汁。

②塩で調味した汁。

しお‐じる【潮汁】シホ‥

しおみず。海水。

しお‐せ【潮瀬】シホ‥

潮水の流れ。潮流。古事記下「―の波折なおりを見れば遊びくる鮪しびがはたでに」

しおぜ【塩瀬】シホ‥

①奈良に古くからあった饅頭まんじゅう屋。中国人林浄因が渡来して日本で饅頭を作ったのを起源とする。のち京都烏丸通に、さらに江戸日本橋に移った。

②羽二重はぶたえ風厚地の織物で、経糸たていとを密にして太い緯糸よこいとを包み、直線状の畝を出したもの。多く帯地とする。

しお‐せんべい【塩煎餅】シホ‥

焼物菓子の一種。粳米うるちまいの粉を水でこねて蒸し、餅のように搗ついて薄くのばしたものを型で打ち抜き、乾燥させて焼いた後、醤油だれで付け焼きにする。

塩煎餅

撮影:関戸 勇

しお‐た【塩田】シホ‥

⇒えんでん

しおだ【塩田】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおだ‐まこと【塩田真】

しお‐だし【塩出し】シホ‥

塩分を含んだ食物を真水や薄い塩水などに浸して塩分を抜くこと。塩抜き。「魚の―をする」

しお‐だち【塩断ち】シホ‥

神仏へ祈願のため、あるいは病気のため、ある期間塩けのある食物を食べないこと。泉鏡花、化銀杏「茶断、―までしてくれるのに、吾は何故早く死なんのかな」。「―をして無事を祈る」

しおだ‐まこと【塩田真】シホ‥

明治時代の工芸指導者。江戸神田生れ。1873年(明治6)ウィーン、76年フィラデルフィアでの万国博覧会に派遣され、日本の美術工芸を紹介。明治期の工芸界の発展に寄与。(1837〜1917)

⇒しおだ【塩田】

しお‐だまり【潮溜り】シホ‥

干潮時に海水が残っている磯のくぼみ。

しお‐だら【塩鱈】シホ‥

塩漬にした鱈。

しお‐た・れる【潮垂れる】シホ‥

〔自下一〕[文]しほた・る(下二)

①潮水に濡れてしずくが垂れる。拾遺和歌集雑恋「また―・るるあまもありけり」

②転じて、涙で袖が濡れる。悲嘆に沈む。源氏物語桐壺「御―・れがちにのみおはします」

③(斎宮の忌詞)泣く。

④貧相な有様になる。元気のない様子になる。しょぼたれる。元禄大平記「形なりから品ふりから―・れて、みるめかひなき蜑衣あまごろも」

し‐おち【為落ち】

すべきことをうっかりしてしなかったこと。手落ち。手抜かり。

しお‐ちゃ【塩茶】シホ‥

番茶に塩を少し入れたもの。酔いをさます効果があるとされる。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―を飲んで寝てくれう」

しお‐ついじ【塩築地】シホ‥ヂ

白筋のはいった築地。

しお‐づけ【塩漬】シホ‥

①野菜・肉類などを塩で漬けること。また、その漬けたもの。「白菜の―」

②買った株を、値下りのため売らずに永い間持っていること。

③とりかかったものを中断して長期間そのままにしておくこと。「新企画を―にする」「開発用地が―になる」

しお‐づけ【潮付け・塩付け】シホ‥

世間の艱難をなめさせて知恵をつけること。(俚言集覧)

しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】シホ‥ヲヂ

山幸彦が海幸彦から借りた釣針を失って困っていた時、舟で海神の宮へ渡した神。また、神武天皇東征の際、東方が統治に適した地であると奏した神。しおつつのおじ。塩椎神しおつちのかみ。

しお‐つなみ【潮津浪】シホ‥

(→)海嘯かいしょうに同じ。

しお‐づる【塩鶴】シホ‥

塩漬にした鶴の肉。好色一代女4「―の骨すこし」

しおで【牛尾菜】シホデ

ユリ科の蔓性多年草。葉は卵形で基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、黄緑色の小花を多数球状に集めて開く。果実は黒色の液果で、いくつか集まって球状となる。若葉は食用、美味。

しお‐で【四方手・鞖】シホ‥

(「四緒手」とも書く)鞍の前輪まえわと後輪しずわとの左右につけて、胸懸むながい・鞦しりがいをとめる紐。源平盛衰記21「首を―の根に結ひつけて馬にうち乗り」→唐鞍からくら(図)→大和鞍やまとぐら(図)

しお‐とシホ‥

〔副〕

びっしょりと。宗安小歌集「袴の裾は露に―濡れて」

しお‐とうじ【潮湯治】シホタウヂ

病気治療のため、海水に浴すること。また、海水浴。しおゆあみ。

しお‐どおし【潮通し】シホドホシ

海面養殖施設の密集域に潮の流れをよくするためにあけられた水面。

しお‐どき【潮時】シホ‥

①潮水のさしひきする時刻。

②ある事をするための、ちょうどよい時期。好機。時機。「―を見て辞去する」

しお‐ど・く【潮どく】シホ‥

〔自下二〕

潮水に濡れる。涙に濡れる。しおたれる。栄華物語月宴「五月のさみだれにもあはれにて―・けくらし」

しお‐どけ【潮どけ】シホ‥

海水に濡れること。涙にぬれてなげきに沈むこと。千載和歌集夏「あな―の波のうきねや」

しお‐どけ・し【潮どけし】シホ‥

〔形ク〕

海水に濡れている。また、涙にぬれている。源氏物語明石「旅衣―・しとや人のいとはむ」

しお‐どころ【塩所】シホ‥

①塩をとる地。塩田。仲哀紀「逆見海を以て塩地しおどころとす」

②塩の生産地。

し‐おとし【為落し】

しおとすこと。しおち。

しお‐ど・し【潮どし】シホ‥

〔形ク〕

(→)「潮どけし」に同じ。

し‐おと・す【為落とす】

〔他五〕

なすべきことを、うっかりしてしないでしまう。

しお‐とと【塩父】シホ‥

(鹿児島県などで)生児が丈夫に育つという俗信から仮親にたのむ塩の行商人。

しお‐どまり【潮止り】シホ‥

満潮または干潮時に、潮が満ちも引きもせずに一時とまること。停潮。

しおどめ‐えき【汐留駅】シホ‥

東京都港区東端にあった旧国鉄貨物駅。1872年(明治5)鉄道創業時の新橋駅を、1914年(大正3)貨物専用駅とした。86年廃止。

しおどめ‐せき【潮止め堰】シホ‥

塩水の遡上や塩害などを防ぐため、感潮河川に設置する堰。

しお‐とり【塩鳥】シホ‥

塩漬にした鳥肉。〈日葡辞書〉

しお‐とんぼ【塩蜻蛉】シホ‥

シオカラトンボの別称。

しお‐な【塩菜】シホ‥

塩漬にした菜。(俚言集覧)

しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】シホ‥

奄美大島などの服忌の制において、潮水をなめること。縁遠い者はその程度で忌が晴れるとされた。また、それによって忌の晴れる程度の縁遠い関係をいう。

⇒しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】

しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】シホ‥

ひとさしゆび。食指。〈書言字考節用集〉

⇒しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】

しおならぬ‐うみ【潮ならぬ海・塩ならぬ海】シホ‥

淡水湖。特に琵琶湖を指すことが多い。源氏物語関屋「わくらはに行きあふみちを頼みしもなほかひなしや―」

しお‐なり【潮鳴り】シホ‥

遠くから響き渡ってくる潮の音。

しお‐な・る【潮馴る】シホ‥

〔自下二〕

(→)「しおじむ」に同じ。

しおなれ‐ごろも【潮馴れ衣】シホ‥

潮気にさらされた衣。潮じみた衣。

しお‐なわ【潮泡・潮沫】シホ‥

(シオノアワの約)海水のあわ。しおあわ。祝詞、祈年祭「塩沫しおなわ」

しお‐に【塩荷】シホ‥

荷造りした塩。

しお‐に【塩煮】シホ‥

食物を煮るとき、塩ばかりで調味すること。また、その料理。

し‐おに【紫苑】‥ヲニ

(シヲンのンをニと表記したもの)

①〔植〕(→)「しおん」に同じ。古今和歌集物名「しをに」

②襲かさねの色目の名。表は薄色うすいろ2、裏は青。(雁衣抄による)

シオニズム【Zionism イギリス・sionisme フランス】

パレスチナにユダヤ人国家を建設しようとする運動。19世紀末ヘルツルらの主導下に興起し、1948年イスラエル国家を実現。シオン主義。→シオン→イスラエル

しお‐ぬき【塩抜き】シホ‥

(→)「塩出し」に同じ。

しお‐の‐ま【潮の間】シホ‥

潮のさしひきの間。また、波の寄せて返す間。後撰和歌集恋「―にあさりする蜑あまも」

しお‐の‐みさき【潮岬】シホ‥

紀伊半島南端の岬。本州最南端。和歌山県東牟婁ひがしむろ郡串本町に属する陸繋島。灯台がある。

潮岬灯台

撮影:山梨勝弘

しお‐た【塩田】シホ‥

⇒えんでん

しおだ【塩田】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおだ‐まこと【塩田真】

しお‐だし【塩出し】シホ‥

塩分を含んだ食物を真水や薄い塩水などに浸して塩分を抜くこと。塩抜き。「魚の―をする」

しお‐だち【塩断ち】シホ‥

神仏へ祈願のため、あるいは病気のため、ある期間塩けのある食物を食べないこと。泉鏡花、化銀杏「茶断、―までしてくれるのに、吾は何故早く死なんのかな」。「―をして無事を祈る」

しおだ‐まこと【塩田真】シホ‥

明治時代の工芸指導者。江戸神田生れ。1873年(明治6)ウィーン、76年フィラデルフィアでの万国博覧会に派遣され、日本の美術工芸を紹介。明治期の工芸界の発展に寄与。(1837〜1917)

⇒しおだ【塩田】

しお‐だまり【潮溜り】シホ‥

干潮時に海水が残っている磯のくぼみ。

しお‐だら【塩鱈】シホ‥

塩漬にした鱈。

しお‐た・れる【潮垂れる】シホ‥

〔自下一〕[文]しほた・る(下二)

①潮水に濡れてしずくが垂れる。拾遺和歌集雑恋「また―・るるあまもありけり」

②転じて、涙で袖が濡れる。悲嘆に沈む。源氏物語桐壺「御―・れがちにのみおはします」

③(斎宮の忌詞)泣く。

④貧相な有様になる。元気のない様子になる。しょぼたれる。元禄大平記「形なりから品ふりから―・れて、みるめかひなき蜑衣あまごろも」

し‐おち【為落ち】

すべきことをうっかりしてしなかったこと。手落ち。手抜かり。

しお‐ちゃ【塩茶】シホ‥

番茶に塩を少し入れたもの。酔いをさます効果があるとされる。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―を飲んで寝てくれう」

しお‐ついじ【塩築地】シホ‥ヂ

白筋のはいった築地。

しお‐づけ【塩漬】シホ‥

①野菜・肉類などを塩で漬けること。また、その漬けたもの。「白菜の―」

②買った株を、値下りのため売らずに永い間持っていること。

③とりかかったものを中断して長期間そのままにしておくこと。「新企画を―にする」「開発用地が―になる」

しお‐づけ【潮付け・塩付け】シホ‥

世間の艱難をなめさせて知恵をつけること。(俚言集覧)

しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】シホ‥ヲヂ

山幸彦が海幸彦から借りた釣針を失って困っていた時、舟で海神の宮へ渡した神。また、神武天皇東征の際、東方が統治に適した地であると奏した神。しおつつのおじ。塩椎神しおつちのかみ。

しお‐つなみ【潮津浪】シホ‥

(→)海嘯かいしょうに同じ。

しお‐づる【塩鶴】シホ‥

塩漬にした鶴の肉。好色一代女4「―の骨すこし」

しおで【牛尾菜】シホデ

ユリ科の蔓性多年草。葉は卵形で基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、黄緑色の小花を多数球状に集めて開く。果実は黒色の液果で、いくつか集まって球状となる。若葉は食用、美味。

しお‐で【四方手・鞖】シホ‥

(「四緒手」とも書く)鞍の前輪まえわと後輪しずわとの左右につけて、胸懸むながい・鞦しりがいをとめる紐。源平盛衰記21「首を―の根に結ひつけて馬にうち乗り」→唐鞍からくら(図)→大和鞍やまとぐら(図)

しお‐とシホ‥

〔副〕

びっしょりと。宗安小歌集「袴の裾は露に―濡れて」

しお‐とうじ【潮湯治】シホタウヂ

病気治療のため、海水に浴すること。また、海水浴。しおゆあみ。

しお‐どおし【潮通し】シホドホシ

海面養殖施設の密集域に潮の流れをよくするためにあけられた水面。

しお‐どき【潮時】シホ‥

①潮水のさしひきする時刻。

②ある事をするための、ちょうどよい時期。好機。時機。「―を見て辞去する」

しお‐ど・く【潮どく】シホ‥

〔自下二〕

潮水に濡れる。涙に濡れる。しおたれる。栄華物語月宴「五月のさみだれにもあはれにて―・けくらし」

しお‐どけ【潮どけ】シホ‥

海水に濡れること。涙にぬれてなげきに沈むこと。千載和歌集夏「あな―の波のうきねや」

しお‐どけ・し【潮どけし】シホ‥

〔形ク〕

海水に濡れている。また、涙にぬれている。源氏物語明石「旅衣―・しとや人のいとはむ」

しお‐どころ【塩所】シホ‥

①塩をとる地。塩田。仲哀紀「逆見海を以て塩地しおどころとす」

②塩の生産地。

し‐おとし【為落し】

しおとすこと。しおち。

しお‐ど・し【潮どし】シホ‥

〔形ク〕

(→)「潮どけし」に同じ。

し‐おと・す【為落とす】

〔他五〕

なすべきことを、うっかりしてしないでしまう。

しお‐とと【塩父】シホ‥

(鹿児島県などで)生児が丈夫に育つという俗信から仮親にたのむ塩の行商人。

しお‐どまり【潮止り】シホ‥

満潮または干潮時に、潮が満ちも引きもせずに一時とまること。停潮。

しおどめ‐えき【汐留駅】シホ‥

東京都港区東端にあった旧国鉄貨物駅。1872年(明治5)鉄道創業時の新橋駅を、1914年(大正3)貨物専用駅とした。86年廃止。

しおどめ‐せき【潮止め堰】シホ‥

塩水の遡上や塩害などを防ぐため、感潮河川に設置する堰。

しお‐とり【塩鳥】シホ‥

塩漬にした鳥肉。〈日葡辞書〉

しお‐とんぼ【塩蜻蛉】シホ‥

シオカラトンボの別称。

しお‐な【塩菜】シホ‥

塩漬にした菜。(俚言集覧)

しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】シホ‥

奄美大島などの服忌の制において、潮水をなめること。縁遠い者はその程度で忌が晴れるとされた。また、それによって忌の晴れる程度の縁遠い関係をいう。

⇒しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】

しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】シホ‥

ひとさしゆび。食指。〈書言字考節用集〉

⇒しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】

しおならぬ‐うみ【潮ならぬ海・塩ならぬ海】シホ‥

淡水湖。特に琵琶湖を指すことが多い。源氏物語関屋「わくらはに行きあふみちを頼みしもなほかひなしや―」

しお‐なり【潮鳴り】シホ‥

遠くから響き渡ってくる潮の音。

しお‐な・る【潮馴る】シホ‥

〔自下二〕

(→)「しおじむ」に同じ。

しおなれ‐ごろも【潮馴れ衣】シホ‥

潮気にさらされた衣。潮じみた衣。

しお‐なわ【潮泡・潮沫】シホ‥

(シオノアワの約)海水のあわ。しおあわ。祝詞、祈年祭「塩沫しおなわ」

しお‐に【塩荷】シホ‥

荷造りした塩。

しお‐に【塩煮】シホ‥

食物を煮るとき、塩ばかりで調味すること。また、その料理。

し‐おに【紫苑】‥ヲニ

(シヲンのンをニと表記したもの)

①〔植〕(→)「しおん」に同じ。古今和歌集物名「しをに」

②襲かさねの色目の名。表は薄色うすいろ2、裏は青。(雁衣抄による)

シオニズム【Zionism イギリス・sionisme フランス】

パレスチナにユダヤ人国家を建設しようとする運動。19世紀末ヘルツルらの主導下に興起し、1948年イスラエル国家を実現。シオン主義。→シオン→イスラエル

しお‐ぬき【塩抜き】シホ‥

(→)「塩出し」に同じ。

しお‐の‐ま【潮の間】シホ‥

潮のさしひきの間。また、波の寄せて返す間。後撰和歌集恋「―にあさりする蜑あまも」

しお‐の‐みさき【潮岬】シホ‥

紀伊半島南端の岬。本州最南端。和歌山県東牟婁ひがしむろ郡串本町に属する陸繋島。灯台がある。

潮岬灯台

撮影:山梨勝弘

しお‐の‐め【潮の目】シホ‥

①海面にみえる、二つの異なった潮流の境目。海峡や寒暖2流の交流点などに生ずる。潮境。しおめ。

②愛敬あいきょうのある目つき。細くしてこびる目つき。また、子どもの笑顔などをいう。「てうちてうち、あわわ、傾頭かぶり傾頭―」(狂言歌謡)

しおのや【塩谷】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおのや‐とういん【塩谷宕陰】

しお‐の‐やおえ【潮の八百重】シホ‥ヤホヘ

海の潮が幾重にも重なり合う所。はるかな海上。神代紀上「滄海原あおうなはらの―を治しらすべし」

しおのや‐とういん【塩谷宕陰】シホ‥タウ‥

江戸後期の儒学者。名は世弘。江戸の人。浜松藩儒。晩年に昌平黌しょうへいこう儒官。松崎慊堂こうどうに師事。藩主である水野忠邦の天保改革に参画。ペリー来航後、阿片戦争の情報を集めて「阿芙蓉彙聞」を著し、海防の急を論じた。他の著に「籌海ちゅうかい私議」など。(1809〜1867)

⇒しおのや【塩谷】

しお‐の‐わり【潮のわり】シホ‥

干潮。〈日葡辞書〉

しお‐ば【塩場】シホ‥

①(→)塩浜に同じ。

②塩の産地。

しお‐ばな【塩花】シホ‥

①(「潮花」とも書く)潮が花のようにとび散る様子にいう語。白波。源平盛衰記6「百騎も二百騎も―蹴立て押し寄せば」

②不浄を清めるために、ふりまく塩。

③料理屋など客商売の家の出入り口に、三つまみ並べて置く塩。もりじお。

しお‐はま【塩浜】シホ‥

塩田えんでん。しおた。しおば。

⇒しおはま‐うんじょう【塩浜運上】

⇒しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】

しおはま‐うんじょう【塩浜運上】シホ‥ジヤウ

(→)塩浜年貢に同じ。

⇒しお‐はま【塩浜】

しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】シホ‥

江戸時代の年貢の一種。塩浜は古くは村高に含めたが、のち別に地積・等級に応じて銭納年貢を課した。

⇒しお‐はま【塩浜】

しお‐はゆ・し【鹹し】シホ‥

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。しょっぱい。日葡辞書「シヲハユイ」

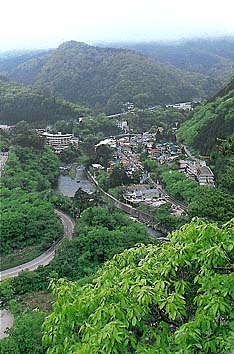

しおばら【塩原】シホ‥

栃木県那須塩原市の一地区。箒ほうき川の渓谷に沿った温泉地で、塩原十一湯として古くから知られる。

福渡温泉

撮影:関戸 勇

しお‐の‐め【潮の目】シホ‥

①海面にみえる、二つの異なった潮流の境目。海峡や寒暖2流の交流点などに生ずる。潮境。しおめ。

②愛敬あいきょうのある目つき。細くしてこびる目つき。また、子どもの笑顔などをいう。「てうちてうち、あわわ、傾頭かぶり傾頭―」(狂言歌謡)

しおのや【塩谷】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおのや‐とういん【塩谷宕陰】

しお‐の‐やおえ【潮の八百重】シホ‥ヤホヘ

海の潮が幾重にも重なり合う所。はるかな海上。神代紀上「滄海原あおうなはらの―を治しらすべし」

しおのや‐とういん【塩谷宕陰】シホ‥タウ‥

江戸後期の儒学者。名は世弘。江戸の人。浜松藩儒。晩年に昌平黌しょうへいこう儒官。松崎慊堂こうどうに師事。藩主である水野忠邦の天保改革に参画。ペリー来航後、阿片戦争の情報を集めて「阿芙蓉彙聞」を著し、海防の急を論じた。他の著に「籌海ちゅうかい私議」など。(1809〜1867)

⇒しおのや【塩谷】

しお‐の‐わり【潮のわり】シホ‥

干潮。〈日葡辞書〉

しお‐ば【塩場】シホ‥

①(→)塩浜に同じ。

②塩の産地。

しお‐ばな【塩花】シホ‥

①(「潮花」とも書く)潮が花のようにとび散る様子にいう語。白波。源平盛衰記6「百騎も二百騎も―蹴立て押し寄せば」

②不浄を清めるために、ふりまく塩。

③料理屋など客商売の家の出入り口に、三つまみ並べて置く塩。もりじお。

しお‐はま【塩浜】シホ‥

塩田えんでん。しおた。しおば。

⇒しおはま‐うんじょう【塩浜運上】

⇒しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】

しおはま‐うんじょう【塩浜運上】シホ‥ジヤウ

(→)塩浜年貢に同じ。

⇒しお‐はま【塩浜】

しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】シホ‥

江戸時代の年貢の一種。塩浜は古くは村高に含めたが、のち別に地積・等級に応じて銭納年貢を課した。

⇒しお‐はま【塩浜】

しお‐はゆ・し【鹹し】シホ‥

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。しょっぱい。日葡辞書「シヲハユイ」

しおばら【塩原】シホ‥

栃木県那須塩原市の一地区。箒ほうき川の渓谷に沿った温泉地で、塩原十一湯として古くから知られる。

福渡温泉

撮影:関戸 勇

塩釜温泉

撮影:関戸 勇

塩釜温泉

撮影:関戸 勇

しおばら【塩原】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおばら‐たすけ【塩原多助】

しお‐ばらい【塩払い】シホバラヒ

葬式に加わった人が、帰ってきて、門口で塩で身を浄めること。

しおばら‐たすけ【塩原多助】シホ‥

三遊亭円朝作の人情噺ばなし「塩原多助一代記」の主人公。継母に虐待され、愛馬の青あおに別れを惜しんで江戸に出、刻苦して立身する。歌舞伎・浪曲などに脚色。モデルは、上州沼田在新治にいはる村より江戸に出て本所相生町に薪炭商を営み成功した塩原屋太助(1743〜1816)。

⇒しおばら【塩原】

しお‐ばり【潮ばり】シホ‥

漁夫が海上で着る着物。沖着物。潮ばらい。

しお‐ひ【潮干】シホ‥

①潮水が引くこと。潮が引いてあらわれた所。〈[季]春〉。万葉集15「武庫の浦の―の潟に」

②潮干狩の略。浮世物語「何より面白きは三月三日の―の遊びなり」

⇒しおひ‐がた【潮干潟】

⇒しおひ‐がり【潮干狩】

⇒しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】

⇒しおひ‐の‐みち【潮干の道】

⇒しおひ‐の‐やま【潮干の山】

⇒しおひ‐ぶね【潮干船】

しおひ‐がた【潮干潟】シホ‥

潮が引いて干潟ひがたとなった所。〈[季]春〉

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐がり【潮干狩】シホ‥

干潮の時、干潟をあさって貝などを取るあそび。春の大潮(旧暦3月3日頃)を好時期とする。〈[季]春〉

潮干狩

撮影:関戸 勇

しおばら【塩原】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおばら‐たすけ【塩原多助】

しお‐ばらい【塩払い】シホバラヒ

葬式に加わった人が、帰ってきて、門口で塩で身を浄めること。

しおばら‐たすけ【塩原多助】シホ‥

三遊亭円朝作の人情噺ばなし「塩原多助一代記」の主人公。継母に虐待され、愛馬の青あおに別れを惜しんで江戸に出、刻苦して立身する。歌舞伎・浪曲などに脚色。モデルは、上州沼田在新治にいはる村より江戸に出て本所相生町に薪炭商を営み成功した塩原屋太助(1743〜1816)。

⇒しおばら【塩原】

しお‐ばり【潮ばり】シホ‥

漁夫が海上で着る着物。沖着物。潮ばらい。

しお‐ひ【潮干】シホ‥

①潮水が引くこと。潮が引いてあらわれた所。〈[季]春〉。万葉集15「武庫の浦の―の潟に」

②潮干狩の略。浮世物語「何より面白きは三月三日の―の遊びなり」

⇒しおひ‐がた【潮干潟】

⇒しおひ‐がり【潮干狩】

⇒しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】

⇒しおひ‐の‐みち【潮干の道】

⇒しおひ‐の‐やま【潮干の山】

⇒しおひ‐ぶね【潮干船】

しおひ‐がた【潮干潟】シホ‥

潮が引いて干潟ひがたとなった所。〈[季]春〉

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐がり【潮干狩】シホ‥

干潮の時、干潟をあさって貝などを取るあそび。春の大潮(旧暦3月3日頃)を好時期とする。〈[季]春〉

潮干狩

撮影:関戸 勇

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐びき【塩引】シホ‥

①魚類を塩漬にすること。また、その魚。塩物。

②特に、塩鮭・塩鱒の称。

しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

海水につければ潮水を引かせる呪力があるという珠。しおふるたま。干珠かんじゅ。神代紀下「潮満珠しおみちのたま及び―を授たてまつりて」↔潮満珠。

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐みち【潮干の道】シホ‥

干潮となって通行のできる所。万葉集6「明石潟―を」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐やま【潮干の山】シホ‥

生死常ならぬ煩悩ぼんのうの世界を海にたとえ、その海の潮の及ばない山の意で、悟りの世界をいう。彼岸。万葉集16「生き死にの二つの海を厭はしみ―を偲ひつるかも」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐ぶね【潮干船】シホ‥

潮干狩をするための船。

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐ふき【潮吹】シホ‥

①海船の舵の羽板はいたにある穴。輪精りんせい。〈日葡辞書〉

②潮吹面の略。

③クジラが鼻孔から吐いた呼気中の湿気が凝結して潮水を吹き上げるように見えること。→鯨。

④シオフキガイの略。

⇒しおふき‐がい【潮吹貝】

⇒しおふき‐めん【潮吹面】

しおふき‐がい【潮吹貝】シホ‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で殻長約4センチメートル。殻表は淡褐色で縁が紫色を帯びる。殻の内面は白色。食用。房総半島以南の内湾の干潟に分布。殻を閉じる時に水を吹き出すのでこの名がある。シオフキ。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しおふき‐めん【潮吹面】シホ‥

里神楽の馬鹿踊りに用いる、片眼が小さく、口のとがった醜男ぶおとこの仮面。火男ひょっとこともいい、火を吹く男の顔にかたどったもの。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しお‐ぶた【塩豚】シホ‥

塩漬にした豚肉。

ジオプトリー【Dioptrie ドイツ】

〔理〕(→)ディオプターに同じ。

しお‐ぶね【塩船】シホ‥

塩荷を積む船。

しお‐ぶね【潮舟・汐舟】シホ‥

①潮路を漕ぎわたる舟。万葉集20「―にま梶しじぬき我わは帰りこむ」

②潮時を待っている舟。

③潮を汲み入れる舟。

⇒しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】

しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】シホ‥

〔枕〕

「並ぶ」「置く」にかかる。万葉集14「―置かればかなしさ寝つれば人言しげし」

⇒しお‐ぶね【潮舟・汐舟】

しおふる‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

(→)「しおひのたま」に同じ。

しお‐ぶろ【塩風呂・潮風呂】シホ‥

海水をわかして浴する湯。しおゆ。

ジオ‐フロント

(和製語geo front)地下空間。また、その利用のための開発。→ウォーター‐フロント

しお‐ぼし【塩干し・塩乾し】シホ‥

魚類などを塩漬にしてから日ぼしにすること。また、そのもの。ひもの。

しお‐ま【潮間】シホ‥

潮の引いている間。しおがい。赤染衛門集「和歌の浦の―に遊ぶ浜千鳥」

しお‐ます【塩鱒】シホ‥

塩漬にした鱒。

しお‐まち【潮待ち】シホ‥

舟を漕ぎ出すために潮のさしてくるのを待つこと。また一般に、潮時を待つこと。浄瑠璃、天神記「夕波に―してぞゐたりける」

しお‐まつり【潮祭】シホ‥

潮の調子がわるくて不漁の時に、大漁を祈って行う祭。

しお‐まねき【潮招き・望潮】シホ‥

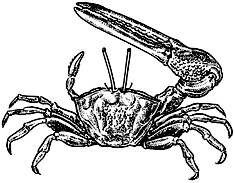

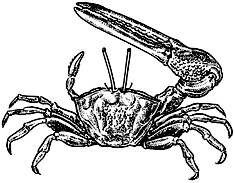

(干潮時に大きな鋏はさみを上下に動かすさまが潮を招くように見えるからいう)スナガニ科のカニ。眼柄は長く、甲は前方が広い四角形。帯緑褐色で、幅約3センチメートル。腹面は橙色。鋏は、雌では左右とも小さく、雄では一方が大きい。有明海と瀬戸内海各地の砂泥地に群棲し、蟹漬がんづけとして食用にされ、近年は減少が著しく絶滅危惧種。〈[季]春〉

しおまねき

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐びき【塩引】シホ‥

①魚類を塩漬にすること。また、その魚。塩物。

②特に、塩鮭・塩鱒の称。

しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

海水につければ潮水を引かせる呪力があるという珠。しおふるたま。干珠かんじゅ。神代紀下「潮満珠しおみちのたま及び―を授たてまつりて」↔潮満珠。

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐みち【潮干の道】シホ‥

干潮となって通行のできる所。万葉集6「明石潟―を」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐やま【潮干の山】シホ‥

生死常ならぬ煩悩ぼんのうの世界を海にたとえ、その海の潮の及ばない山の意で、悟りの世界をいう。彼岸。万葉集16「生き死にの二つの海を厭はしみ―を偲ひつるかも」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐ぶね【潮干船】シホ‥

潮干狩をするための船。

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐ふき【潮吹】シホ‥

①海船の舵の羽板はいたにある穴。輪精りんせい。〈日葡辞書〉

②潮吹面の略。

③クジラが鼻孔から吐いた呼気中の湿気が凝結して潮水を吹き上げるように見えること。→鯨。

④シオフキガイの略。

⇒しおふき‐がい【潮吹貝】

⇒しおふき‐めん【潮吹面】

しおふき‐がい【潮吹貝】シホ‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で殻長約4センチメートル。殻表は淡褐色で縁が紫色を帯びる。殻の内面は白色。食用。房総半島以南の内湾の干潟に分布。殻を閉じる時に水を吹き出すのでこの名がある。シオフキ。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しおふき‐めん【潮吹面】シホ‥

里神楽の馬鹿踊りに用いる、片眼が小さく、口のとがった醜男ぶおとこの仮面。火男ひょっとこともいい、火を吹く男の顔にかたどったもの。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しお‐ぶた【塩豚】シホ‥

塩漬にした豚肉。

ジオプトリー【Dioptrie ドイツ】

〔理〕(→)ディオプターに同じ。

しお‐ぶね【塩船】シホ‥

塩荷を積む船。

しお‐ぶね【潮舟・汐舟】シホ‥

①潮路を漕ぎわたる舟。万葉集20「―にま梶しじぬき我わは帰りこむ」

②潮時を待っている舟。

③潮を汲み入れる舟。

⇒しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】

しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】シホ‥

〔枕〕

「並ぶ」「置く」にかかる。万葉集14「―置かればかなしさ寝つれば人言しげし」

⇒しお‐ぶね【潮舟・汐舟】

しおふる‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

(→)「しおひのたま」に同じ。

しお‐ぶろ【塩風呂・潮風呂】シホ‥

海水をわかして浴する湯。しおゆ。

ジオ‐フロント

(和製語geo front)地下空間。また、その利用のための開発。→ウォーター‐フロント

しお‐ぼし【塩干し・塩乾し】シホ‥

魚類などを塩漬にしてから日ぼしにすること。また、そのもの。ひもの。

しお‐ま【潮間】シホ‥

潮の引いている間。しおがい。赤染衛門集「和歌の浦の―に遊ぶ浜千鳥」

しお‐ます【塩鱒】シホ‥

塩漬にした鱒。

しお‐まち【潮待ち】シホ‥

舟を漕ぎ出すために潮のさしてくるのを待つこと。また一般に、潮時を待つこと。浄瑠璃、天神記「夕波に―してぞゐたりける」

しお‐まつり【潮祭】シホ‥

潮の調子がわるくて不漁の時に、大漁を祈って行う祭。

しお‐まねき【潮招き・望潮】シホ‥

(干潮時に大きな鋏はさみを上下に動かすさまが潮を招くように見えるからいう)スナガニ科のカニ。眼柄は長く、甲は前方が広い四角形。帯緑褐色で、幅約3センチメートル。腹面は橙色。鋏は、雌では左右とも小さく、雄では一方が大きい。有明海と瀬戸内海各地の砂泥地に群棲し、蟹漬がんづけとして食用にされ、近年は減少が著しく絶滅危惧種。〈[季]春〉

しおまねき

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

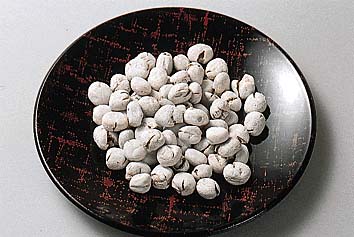

しお‐まめ【塩豆】シホ‥

乾燥したエンドウなどを塩水につけたのち、炒ったもの。

塩豆

撮影:関戸 勇

しお‐まめ【塩豆】シホ‥

乾燥したエンドウなどを塩水につけたのち、炒ったもの。

塩豆

撮影:関戸 勇

しお‐まわり【潮回り】シホマハリ

約15日を周期とする潮汐の変化。

しおみ【塩見】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおみ‐まさなり【塩見政誠】

しお‐みず【塩水】シホミヅ

塩分を含んだ水。食塩をとかした水。

しお‐みず【潮水】シホミヅ

海水。うしお。

しおみ‐だけ【塩見岳】シホ‥

長野・静岡両県の境にある赤石山脈中部の山。標高3047メートル。白根山3の南西に位置する。

塩見岳

提供:オフィス史朗

しお‐まわり【潮回り】シホマハリ

約15日を周期とする潮汐の変化。

しおみ【塩見】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおみ‐まさなり【塩見政誠】

しお‐みず【塩水】シホミヅ

塩分を含んだ水。食塩をとかした水。

しお‐みず【潮水】シホミヅ

海水。うしお。

しおみ‐だけ【塩見岳】シホ‥

長野・静岡両県の境にある赤石山脈中部の山。標高3047メートル。白根山3の南西に位置する。

塩見岳

提供:オフィス史朗

しお‐みち【潮道】シホ‥

(→)潮路しおじに同じ。

しおみち‐の‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

海水につければ潮水を満ちさせる呪力があるという珠。しおみつたま。満珠まんじゅ。神代紀下「―を漬けば潮忽に満たむ」↔潮干珠しおひのたま

しおみつ‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

(→)「しおみちのたま」に同じ。

しお‐みどろ【汐味泥】シホ‥

褐藻類シオミドロ目藻類の総称。また、その一種。単列糸状で、他の海藻に着生。褐藻類の中でもっとも原始的。

しおみ‐ばし【潮見橋】シホ‥

日本庭園で、古船の底板を利用して造った橋。池尻の狭い所などに架するもの。

しおみ‐まさなり【塩見政誠】シホ‥

江戸中期の蒔絵師。京都の人。「塩見蒔絵」と称される、落ち着いた作風の研出とぎだし蒔絵の名手。(1646〜1719)

⇒しおみ【塩見】

しお‐むき【塩剥き】シホ‥

アサリなどを生きたまま剥き身にすること。また、その剥き身。

しお‐むし【塩蒸し】シホ‥

塩けを加えて蒸した食品。「鮑あわびの―」

しお‐め【塩目】シホ‥

①塩の分量。塩かげん。

②品格。人柄。浄瑠璃、薩摩歌「袷羽織も―よき」

しお‐め【潮目】シホ‥

⇒しおのめ

しお‐もの【塩物】シホ‥

(→)「しおびき」に同じ。

しお‐もみ【塩揉み】シホ‥

なまの野菜などを塩でもむこと。また、そのもの。

しお‐や【塩屋】シホ‥

①塩竈しおがまのある小屋。塩焼き小屋。源氏物語松風「あはれに、さる―のかたはらに過ぐしつらむことを」

②塩を売る家。また、塩を売る人。

③うぬぼれ。自慢。高慢な人。黄表紙、金々先生造化夢「汐汲だけつがもなく―をいふ」

⇒しおや‐けぶり【塩屋煙】

⇒しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】

しお‐やいと【塩灸】シホ‥

塩を塗りつけ、その上に艾もぐさをおいてすえる最後の灸きゅう。好色五人女3「後程煙強くなりて、―を待ちかねしに」

しお‐やき【塩焼】シホ‥

①海水を煮て塩を製すること。また、それを業とする人。伊勢物語「蘆あしの屋のなだの―いとまなみ」

②魚肉などに塩をふりかけて焼くこと。また、その焼いたもの。「鮎の―」

鮎の塩焼

撮影:関戸 勇

しお‐みち【潮道】シホ‥

(→)潮路しおじに同じ。

しおみち‐の‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

海水につければ潮水を満ちさせる呪力があるという珠。しおみつたま。満珠まんじゅ。神代紀下「―を漬けば潮忽に満たむ」↔潮干珠しおひのたま

しおみつ‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

(→)「しおみちのたま」に同じ。

しお‐みどろ【汐味泥】シホ‥

褐藻類シオミドロ目藻類の総称。また、その一種。単列糸状で、他の海藻に着生。褐藻類の中でもっとも原始的。

しおみ‐ばし【潮見橋】シホ‥

日本庭園で、古船の底板を利用して造った橋。池尻の狭い所などに架するもの。

しおみ‐まさなり【塩見政誠】シホ‥

江戸中期の蒔絵師。京都の人。「塩見蒔絵」と称される、落ち着いた作風の研出とぎだし蒔絵の名手。(1646〜1719)

⇒しおみ【塩見】

しお‐むき【塩剥き】シホ‥

アサリなどを生きたまま剥き身にすること。また、その剥き身。

しお‐むし【塩蒸し】シホ‥

塩けを加えて蒸した食品。「鮑あわびの―」

しお‐め【塩目】シホ‥

①塩の分量。塩かげん。

②品格。人柄。浄瑠璃、薩摩歌「袷羽織も―よき」

しお‐め【潮目】シホ‥

⇒しおのめ

しお‐もの【塩物】シホ‥

(→)「しおびき」に同じ。

しお‐もみ【塩揉み】シホ‥

なまの野菜などを塩でもむこと。また、そのもの。

しお‐や【塩屋】シホ‥

①塩竈しおがまのある小屋。塩焼き小屋。源氏物語松風「あはれに、さる―のかたはらに過ぐしつらむことを」

②塩を売る家。また、塩を売る人。

③うぬぼれ。自慢。高慢な人。黄表紙、金々先生造化夢「汐汲だけつがもなく―をいふ」

⇒しおや‐けぶり【塩屋煙】

⇒しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】

しお‐やいと【塩灸】シホ‥

塩を塗りつけ、その上に艾もぐさをおいてすえる最後の灸きゅう。好色五人女3「後程煙強くなりて、―を待ちかねしに」

しお‐やき【塩焼】シホ‥

①海水を煮て塩を製すること。また、それを業とする人。伊勢物語「蘆あしの屋のなだの―いとまなみ」

②魚肉などに塩をふりかけて焼くこと。また、その焼いたもの。「鮎の―」

鮎の塩焼

撮影:関戸 勇

⇒しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】

⇒しおやき‐ごろも【塩焼衣】

しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】シホ‥

(→)「しおやきごろも」に同じ。

⇒しお‐やき【塩焼】

しおやき‐ごろも【塩焼衣】シホ‥

塩を焼く人の着る粗末な着物。しおやきぎぬ。万葉集11「志賀のあまの―穢なれぬれど」

⇒しお‐やき【塩焼】

しお‐やけ【潮焼け・汐焼け】シホ‥

①海上に立つ水蒸気が、太陽に映えて赤みを帯びること。

②皮膚が潮風に吹かれ、日に照らされて赤黒くやけること。〈[季]夏〉

しおや‐けぶり【塩屋煙】シホ‥

塩屋で塩を焼く煙。

⇒しお‐や【塩屋】

しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。シオカラトンボに似るが、やや小さく、雄の腹部は尾端近くまで白色、雌は麦藁むぎわら色。春早く出現。

シオヤトンボの交尾

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】

⇒しおやき‐ごろも【塩焼衣】

しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】シホ‥

(→)「しおやきごろも」に同じ。

⇒しお‐やき【塩焼】

しおやき‐ごろも【塩焼衣】シホ‥

塩を焼く人の着る粗末な着物。しおやきぎぬ。万葉集11「志賀のあまの―穢なれぬれど」

⇒しお‐やき【塩焼】

しお‐やけ【潮焼け・汐焼け】シホ‥

①海上に立つ水蒸気が、太陽に映えて赤みを帯びること。

②皮膚が潮風に吹かれ、日に照らされて赤黒くやけること。〈[季]夏〉

しおや‐けぶり【塩屋煙】シホ‥

塩屋で塩を焼く煙。

⇒しお‐や【塩屋】

しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。シオカラトンボに似るが、やや小さく、雄の腹部は尾端近くまで白色、雌は麦藁むぎわら色。春早く出現。

シオヤトンボの交尾

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しお‐や【塩屋】

しお‐ゆ【塩湯・潮湯】シホ‥

①(→)「しおぶろ」に同じ。

②塩分を含む温泉。塩類泉。夫木和歌抄26「わたつ海ははるけきものをいかにして有馬の山に―出づらむ」

③白湯さゆに食塩を入れたもの。

しお‐ゆあみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおとうじ」に同じ。後拾遺和歌集旅「明石といふ処に―に罷りて」

しお‐ゆで【塩茹で】シホ‥

塩水で食物をゆでること。また、その料理。「ジャガいもの―」

しおらし・いシヲラシイ

〔形〕[文]しをら・し(シク)

①優美である。狂言、茫々頭「田舎人さうなが、―・しや」

②控え目でつつしみがあり、感心である。柔順で可憐かれんである。日本永代蔵2「此娘、―・しくかしこまり」。「―・いことを言う」

③かわいらしい。「―・い小花」

ジオラマ【diorama】

①長い布に描いた背景の前に物を置いて照明し、実際の光景を見るような錯覚をおこさせる見世物。1889年(明治22)以降、東京の浅草辺に流行。幻視画。ディオラマ。→パノラマ。

②実際の風景に似せて小型模型を配したもの。

しおり【栞】シヲリ

(「枝折しおり」から転じて)

①案内。手引き。入門書。「入学の―」

②読みかけの書物の間に挟んで目印とする、短冊形の紙片やひも。古くは木片・竹片などでも作った。「―をはさむ」→装丁(図)

栞

撮影:関戸 勇

⇒しお‐や【塩屋】

しお‐ゆ【塩湯・潮湯】シホ‥

①(→)「しおぶろ」に同じ。

②塩分を含む温泉。塩類泉。夫木和歌抄26「わたつ海ははるけきものをいかにして有馬の山に―出づらむ」

③白湯さゆに食塩を入れたもの。

しお‐ゆあみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおとうじ」に同じ。後拾遺和歌集旅「明石といふ処に―に罷りて」

しお‐ゆで【塩茹で】シホ‥

塩水で食物をゆでること。また、その料理。「ジャガいもの―」

しおらし・いシヲラシイ

〔形〕[文]しをら・し(シク)

①優美である。狂言、茫々頭「田舎人さうなが、―・しや」

②控え目でつつしみがあり、感心である。柔順で可憐かれんである。日本永代蔵2「此娘、―・しくかしこまり」。「―・いことを言う」

③かわいらしい。「―・い小花」

ジオラマ【diorama】

①長い布に描いた背景の前に物を置いて照明し、実際の光景を見るような錯覚をおこさせる見世物。1889年(明治22)以降、東京の浅草辺に流行。幻視画。ディオラマ。→パノラマ。

②実際の風景に似せて小型模型を配したもの。

しおり【栞】シヲリ

(「枝折しおり」から転じて)

①案内。手引き。入門書。「入学の―」

②読みかけの書物の間に挟んで目印とする、短冊形の紙片やひも。古くは木片・竹片などでも作った。「―をはさむ」→装丁(図)

栞

撮影:関戸 勇

しおり【萎】シヲリ

能や狂言の動作の一つ。うつむいて掌てのひらを目の前にかざし、涙を押さえる様子をすること。

しおり【撓】シヲリ

(「しほり」とも書いた)蕉風俳諧の根本理念の一つ。人間や自然を哀憐をもって眺める心から流露したものがおのずから句の姿に現れたもの。→さび(寂)→細み

し‐おり【枝折】‥ヲリ

①山道などで、木の枝を折りかけて帰りの道しるべとすること。新古今和歌集春「吉野山去年こぞの―の道変へて」

②枝折垣の略。

③枝折戸の略。

④城郭の異称。太閤記12「三の丸―ぎはまで追ひ入りしかども」

⇒しおり‐がき【枝折垣】

⇒しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】

じ‐おり【地織】ヂ‥

その地方で、主に自家用に供するために織った布。

しおり‐がき【枝折垣】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった垣。

⇒し‐おり【枝折】

しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった、簡単な押し開き戸。

⇒し‐おり【枝折】

しおりはぎ【撓萩】シヲリ‥

室町時代の流行歌。歌詞は「しをればつらき宿のこはぎはら」など。

しお・る【責る】シヲル

〔他四〕

折檻せっかんする。伊勢物語「蔵にこめて―・り給うければ、蔵にこもりて泣く」

しお・る【萎る・撓る】シヲル

[一]〔他四〕

しおれさせる。たわませる。玉葉集秋「秋風は軒ばの松を―・る夜に月は雲ゐをのどかにぞゆく」

[二]〔自下二〕

⇒しおれる(下一)

しお・る【霑る】シホル

〔自四〕

うるおう。ぬれる。仁徳紀「衣被おおみそおおみふすま露に―・る」

し‐お・る【枝折る・栞る】‥ヲル

〔他四〕

木の枝を折って道しるべとする。転じて、道案内をする。浜松中納言物語1「世のうさに―・らで入りし奥山に」

しお・れる【萎れる】シヲレル

〔自下一〕[文]しを・る(下二)

①草木などが、生気を失ってしぼむ。万葉集19「事繁み相問はなくに梅の花雪に―・れてうつろはむかも」。「日照り続きで庭の花が―・れた」

②衣などが雨露などにぬれ、また、古くなってくたくたになる。続拾遺和歌集秋「月にゆくとほやまずりのかり衣―・るる露に夜は更けにけり」。平家物語12「涙に袖は―・れつつ」

③力がぬけてぐったりする。しょんぼりする。源氏物語真木柱「女君、あやしう悩ましげにのみもてない給ひて、すくよかなる折もなく―・れ給へるを」。「彼は近頃いやに―・れているね」

④能や狂言で、「しおり」の動作をする。→しおり(萎)

しおり【萎】シヲリ

能や狂言の動作の一つ。うつむいて掌てのひらを目の前にかざし、涙を押さえる様子をすること。

しおり【撓】シヲリ

(「しほり」とも書いた)蕉風俳諧の根本理念の一つ。人間や自然を哀憐をもって眺める心から流露したものがおのずから句の姿に現れたもの。→さび(寂)→細み

し‐おり【枝折】‥ヲリ

①山道などで、木の枝を折りかけて帰りの道しるべとすること。新古今和歌集春「吉野山去年こぞの―の道変へて」

②枝折垣の略。

③枝折戸の略。

④城郭の異称。太閤記12「三の丸―ぎはまで追ひ入りしかども」

⇒しおり‐がき【枝折垣】

⇒しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】

じ‐おり【地織】ヂ‥

その地方で、主に自家用に供するために織った布。

しおり‐がき【枝折垣】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった垣。

⇒し‐おり【枝折】

しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった、簡単な押し開き戸。

⇒し‐おり【枝折】

しおりはぎ【撓萩】シヲリ‥

室町時代の流行歌。歌詞は「しをればつらき宿のこはぎはら」など。

しお・る【責る】シヲル

〔他四〕

折檻せっかんする。伊勢物語「蔵にこめて―・り給うければ、蔵にこもりて泣く」

しお・る【萎る・撓る】シヲル

[一]〔他四〕

しおれさせる。たわませる。玉葉集秋「秋風は軒ばの松を―・る夜に月は雲ゐをのどかにぞゆく」

[二]〔自下二〕

⇒しおれる(下一)

しお・る【霑る】シホル

〔自四〕

うるおう。ぬれる。仁徳紀「衣被おおみそおおみふすま露に―・る」

し‐お・る【枝折る・栞る】‥ヲル

〔他四〕

木の枝を折って道しるべとする。転じて、道案内をする。浜松中納言物語1「世のうさに―・らで入りし奥山に」

しお・れる【萎れる】シヲレル

〔自下一〕[文]しを・る(下二)

①草木などが、生気を失ってしぼむ。万葉集19「事繁み相問はなくに梅の花雪に―・れてうつろはむかも」。「日照り続きで庭の花が―・れた」

②衣などが雨露などにぬれ、また、古くなってくたくたになる。続拾遺和歌集秋「月にゆくとほやまずりのかり衣―・るる露に夜は更けにけり」。平家物語12「涙に袖は―・れつつ」

③力がぬけてぐったりする。しょんぼりする。源氏物語真木柱「女君、あやしう悩ましげにのみもてない給ひて、すくよかなる折もなく―・れ給へるを」。「彼は近頃いやに―・れているね」

④能や狂言で、「しおり」の動作をする。→しおり(萎)

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

しおがま‐ぎく【塩竈菊】シホ‥

ゴマノハグサ科の半寄生多年草。茎は四角で、高さ約50センチメートル。夏秋の頃、紅紫色の唇形花を総状花序につけ、花後、小形の蒴果さくかを結ぶ。高山に生えるヨツバシオガマ・ミヤマシオガマなどの近縁種がある。シオガマ。塩竈草。

しおがまぎく

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

しおがま‐ぎく【塩竈菊】シホ‥

ゴマノハグサ科の半寄生多年草。茎は四角で、高さ約50センチメートル。夏秋の頃、紅紫色の唇形花を総状花序につけ、花後、小形の蒴果さくかを結ぶ。高山に生えるヨツバシオガマ・ミヤマシオガマなどの近縁種がある。シオガマ。塩竈草。

しおがまぎく

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐ざくら【塩竈桜】シホ‥

桜の一種。八重の花弁。「葉まで(浜で)美しい」の意という。

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】シホ‥

宮城県塩竈市にある元国幣中社。祭神は塩土老翁しおつちのおじ神ほか。古来、安産の神として名高い。境内に志波彦神社が鎮座。

塩竈神社

撮影:新海良夫

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐ざくら【塩竈桜】シホ‥

桜の一種。八重の花弁。「葉まで(浜で)美しい」の意という。

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】シホ‥

宮城県塩竈市にある元国幣中社。祭神は塩土老翁しおつちのおじ神ほか。古来、安産の神として名高い。境内に志波彦神社が鎮座。

塩竈神社

撮影:新海良夫

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

しお‐から【塩辛】シホ‥

①イカ・ウニや魚などの肉・卵または内臓などを塩漬にして発酵させたもの。カツオの内臓を用いたものを酒盗しゅとうというなど、材料によって固有の名称があり、酒肴として珍重する。

②(→)「ひしお」2に同じ。

⇒しおから‐ごえ【塩辛声】

⇒しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】

しお‐から・い【塩辛い】シホ‥

〔形〕[文]しほから・し(ク)

①塩けが強い。今昔物語集28「鰺あじの塩辛、鯛の醤ひしおなどの諸もろもろに―・き物共を」。「―・い漬物」

②声がしわがれている。

しおから‐ごえ【塩辛声】シホ‥ゴヱ

かすれた声。しわがれ声。

⇒しお‐から【塩辛】

しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。雌はムギワラトンボとも呼ばれる。雄は上面灰青色。腹端の数節は黒色。雌は麦藁色で腹部の両側に黒斑点がある。晩春から夏にかけて現れる最も普通のトンボ。シオトンボ。

シオカラトンボ(雌)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

しお‐から【塩辛】シホ‥

①イカ・ウニや魚などの肉・卵または内臓などを塩漬にして発酵させたもの。カツオの内臓を用いたものを酒盗しゅとうというなど、材料によって固有の名称があり、酒肴として珍重する。

②(→)「ひしお」2に同じ。

⇒しおから‐ごえ【塩辛声】

⇒しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】

しお‐から・い【塩辛い】シホ‥

〔形〕[文]しほから・し(ク)

①塩けが強い。今昔物語集28「鰺あじの塩辛、鯛の醤ひしおなどの諸もろもろに―・き物共を」。「―・い漬物」

②声がしわがれている。

しおから‐ごえ【塩辛声】シホ‥ゴヱ

かすれた声。しわがれ声。

⇒しお‐から【塩辛】

しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。雌はムギワラトンボとも呼ばれる。雄は上面灰青色。腹端の数節は黒色。雌は麦藁色で腹部の両側に黒斑点がある。晩春から夏にかけて現れる最も普通のトンボ。シオトンボ。

シオカラトンボ(雌)

提供:ネイチャー・プロダクション

シオカラトンボ(雄)

提供:ネイチャー・プロダクション

シオカラトンボ(雄)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しお‐から【塩辛】

しお‐がれ【潮涸れ】シホ‥

(→)「しおひ」に同じ。

し‐おき【仕置】

①処置すること。

②征服した領地に砦・堡塁を造り守備兵をおくこと。日葡辞書「シヲキヲスル」

③取り締まること。管理。統治。可笑記「かやうの人には、国家の―をおこなはせ、大将をさすべし」

④江戸時代、法にてらして処罰すること。

⑤みせしめのため、こらしめること。おしおき。

⇒しおき‐しゃ【仕置者】

⇒しおき‐ば【仕置場】

⇒しおき‐ばなし【仕置咄】

⇒しおき‐もの【仕置者】

しお‐ぎ【塩木】シホ‥

(シオキとも)塩竈しおがまで塩を焼くのに用いる薪。御伽草子、猿源氏草子「いとまあらずも―とる浦」

しお‐ぎく【潮菊】シホ‥

キク科の多年草。高知県などの海岸の崖に自生。長い根茎が走り、地上茎は直立して高さ30〜50センチメートルで木質。羽裂した葉を互生し、芳香がある。葉の下面と茎に白毛が密生。秋に小菊状の白い頭状花を茎頂に多数つける。舌状花がないもの、舌状花が反曲するもの、舌状花だけが頭花をなすものなど変異が多い。

しおき‐しゃ【仕置者】

①取締役。掛りの役人。武道伝来記「蔵人これを腹立して―にさし向ひ」

②刑の執行人。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ば【仕置場】

刑を行う所。刑場。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ばなし【仕置咄】

為政者の治め方についての話。また、その土地の風俗・規則についての話ともいう。好色一代男2「酒も大方に過ぎて、所の―」

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐もの【仕置者】

処刑される人。罪人。成敗者せいばいもの。

⇒し‐おき【仕置】

しお‐きり【潮切】シホ‥

①3月3日前後の頃、毎日曇るが雨の降らない天気。

②和船の梁の突出部につけて水切りをよくするもの。なみきり。

③和船の舳みよしの前につけて水切りをよくする部分。なみきり。

し‐お・く【為置く・仕置く】

〔他四〕

①しておく。処置する。処分する。源氏物語夕顔「私の懸想も、いと、よく―・きて」

②罰を与える。こらしめる。

しお‐くぐ【塩莎草】シホ‥

カヤツリグサ科の多年草。海浜の湿地に群生。長い根茎で地中を這い、葉は線形。花茎は葉より短い。クグ。

しお‐ぐさ【汐草】シホ‥

緑藻類アオサ藻綱シオグサ属植物の総称。高さ1〜数十センチメートル。主に海産。多核の細胞がつながり、繰り返し枝分れして房状になる。日本に約30種。チャシオグサ・オオシオグサなど。

しお‐くじら【塩鯨】シホクヂラ

塩漬にした鯨のあぶら身。古くは元日の吸物の料とした。

しお‐くび【塩首・潮頸・入首】シホ‥

(→)螻蛄首けらくび1に同じ。〈日葡辞書〉

しお‐くみ【潮汲・汐汲】シホ‥

①食塩をつくるための海水を汲むこと。また、その人。

②汐汲人形の略。

③花の露を吸って飛びめぐる蝶類。

④歌舞伎舞踊。長唄。七変化「七枚続花の姿絵」の一部。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1811年(文化8)初演。能「松風」に取材。

⇒しおくみ‐ぐるま【潮汲車】

⇒しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】

⇒しおくみ‐ぶね【潮汲船】

しおくみ‐ぐるま【潮汲車】シホ‥

潮水を汲み入れた桶を載せて運ぶ車。謡曲、松風「―僅かなる憂き世にめぐるはかなさよ」

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】シホ‥ギヤウ

汐汲み姿をした女の人形。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐ぶね【潮汲船】シホ‥

潮水を汲んで運ぶ船。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しお‐ぐもり【潮曇り】シホ‥

潮気のために海上が曇ること。

し‐おくり【仕送り・為送り】

生活・勉学などを助けるため、金品をおくること。浮世風呂4「年中は御本家から―の」。「息子に―する」

し‐おく・る【仕送る・為送る】

〔他五〕

しおくりをする。「学資を―・る」

しお‐け【塩気・鹹気】シホ‥

①食物などに含まれるしおからい味。「―をきかせる」

②塩分。

しお‐け【潮気】シホ‥

海上や海辺の、塩分を含んだしめり気。

しお‐け【潮蹴】シホ‥

(九州地方で)埋葬の式後、墓穴掘りにあたった人が身を浄めるために、海水で身体や鍬などを洗うこと。

しお‐けぶり【塩煙】シホ‥

製塩の時、塩竈しおがまからたちのぼる煙。しおけむり。

しお‐けむり【潮煙】シホ‥

海水が飛び散るしぶき。しおけぶり。

しお‐ごし【潮越・汐越】シホ‥

(シオコシとも)潮水をひき導くこと。また、汲み送ること。為忠後百首「―はかけ樋も埋む雪間よりいかでたく藻の煙立つらむ」

⇒しおごし‐の‐まつ【潮越の松】

じ‐おこし【地起し】ヂ‥

①(→)作初つくりぞめに同じ。

②中世、徳政によって、売却した土地を取り戻すこと。

しおごし‐の‐まつ【潮越の松】シホ‥

福井県あわら市吉崎の対岸浜坂の岬にある松。その枝が海岸に延びて潮をかぶるからいう。

⇒しお‐ごし【潮越・汐越】

しお‐ごり【潮垢離】シホ‥

潮水をあびて身を浄めること。

しお‐ごろも【潮衣】シホ‥

潮水を汲む時に着る衣。また、潮水にぬれた衣。

しお‐こんぶ【塩昆布】シホ‥

小さな角切りやせん切りにした昆布を調味液で煮詰めて乾燥させ、表面に塩を吹き出させた食品。

しお‐さい【潮騒】シホサヰ

(シオザイとも)潮のさしてくる時、波が音を立てること。また、その響き。万葉集1「―にいらごの島辺漕ぐ船に」。「―が聞こえる」

じ‐おさえ【地押え】ヂオサヘ

江戸時代の検地の一種。田畑の品位・石盛こくもりなどは在来のままとし、縄や竿を入れて反別すなわち面積を測量すること。地詰じつめ。地押じおし。

しお‐ざかい【潮境】シホザカヒ

(→)「潮しおの目」1に同じ。

しお‐ざかな【塩魚・塩肴】シホ‥

(→)「しおうお」に同じ。狂言、山立聟「地酒に―で、もてなして置かせられい」

しお‐さき【潮先】シホ‥

①潮のさしてくる時。また、さしてくる潮の波先。しおがしら。

②物事の始まる時。心の動き始める時。落窪物語1「いでこの―をかりて」

しお‐ざけ【塩鮭】シホ‥

塩漬にした鮭。歳暮の贈答に多く用いる。塩引しおびき。〈[季]冬〉

し‐おさめ【仕納め・為納め】‥ヲサメ

仕事・行為の最後。これを最後としてすること。「これが御奉公の―だ」

しおざわ【塩沢】シホザハ

絹織物の一つ。新潟県南東部、塩沢地方で産出。高級の紬絣つむぎがすりで知られる。

しお‐さんしょう【塩山椒】シホ‥セウ

塩漬にした山椒。

しおし【塩押・塩圧】シホ‥

シオオシの約。

しお‐じ【塩地】シホヂ

モクセイ科の落葉高木。西日本の山地に自生。高さ10メートル、葉は羽状複葉。小花は淡緑色。材は耐久力が強く光沢があり、建築材・細工物などに使用。アズマコバチ。

しお‐じ【潮路】シホヂ

①海流の流れていくみちすじ。しおみち。祝詞、大祓詞「八塩道やしおじ」。「八重の―」

②海上の通路。航路。海路。拾玉集1「心のはてもなき―かな」

じ‐おし【地押し】ヂ‥

(→)「じおさえ」に同じ。

しお‐しおシホシホ

涙などに濡れてぐったりするさま。源氏物語行幸「飽かず悲しくてとどめがたく、―と泣き給ふ」

しお‐しおシヲシヲ

気落ちしてうなだれ、元気なく行動するさま。しおれ弱るさま。悄然。謡曲、羽衣「かざしの花も―と」。「―と立ち去る」

しお‐じ・む【潮染む】シホ‥

〔自四〕

①潮水または潮気にしみうるおう。潮馴る。源氏物語明石「世を海にここら―・む身となりて」

②転じて、物事に馴れる。なじむ。よなれる。浜松中納言物語1「此の道に―・みて」

しお‐じり【塩尻】シホ‥

塩田で、砂を丸く高く塚のように積みあげたもの。これに潮水をかけ日にさらして塩分を固着させる。伊勢物語「なりは―のやうになむありける」

しおじり【塩尻】シホ‥

長野県中部の市。松本盆地の南端部、塩尻峠の北西麓に当たり、中山道の宿駅。精密機械・電機などの工業が発達。人口6万8千。

⇒しおじり‐とうげ【塩尻峠】

しおじり【塩尻】シホ‥

随筆。江戸中期の国学者天野信景さだかげの著。原本は170巻以上。著者没後50年に100巻にまとめられる。和漢の書を引証し、記事は歴史・文学・博物・風俗など多岐にわたる。

しおじり‐とうげ【塩尻峠】シホ‥タウゲ

長野県松本盆地と諏訪盆地との境界にある中山道の峠。天文(1532〜1555)年中、武田信玄が小笠原・木曾両氏と戦った所。近世の旧峠は標高1055メートルで、現在の国道は標高999メートル。

塩尻峠から見た諏訪湖と八ヶ岳

撮影:新海良夫

⇒しお‐から【塩辛】

しお‐がれ【潮涸れ】シホ‥

(→)「しおひ」に同じ。

し‐おき【仕置】

①処置すること。

②征服した領地に砦・堡塁を造り守備兵をおくこと。日葡辞書「シヲキヲスル」

③取り締まること。管理。統治。可笑記「かやうの人には、国家の―をおこなはせ、大将をさすべし」

④江戸時代、法にてらして処罰すること。

⑤みせしめのため、こらしめること。おしおき。

⇒しおき‐しゃ【仕置者】

⇒しおき‐ば【仕置場】

⇒しおき‐ばなし【仕置咄】

⇒しおき‐もの【仕置者】

しお‐ぎ【塩木】シホ‥

(シオキとも)塩竈しおがまで塩を焼くのに用いる薪。御伽草子、猿源氏草子「いとまあらずも―とる浦」

しお‐ぎく【潮菊】シホ‥

キク科の多年草。高知県などの海岸の崖に自生。長い根茎が走り、地上茎は直立して高さ30〜50センチメートルで木質。羽裂した葉を互生し、芳香がある。葉の下面と茎に白毛が密生。秋に小菊状の白い頭状花を茎頂に多数つける。舌状花がないもの、舌状花が反曲するもの、舌状花だけが頭花をなすものなど変異が多い。

しおき‐しゃ【仕置者】

①取締役。掛りの役人。武道伝来記「蔵人これを腹立して―にさし向ひ」

②刑の執行人。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ば【仕置場】

刑を行う所。刑場。

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐ばなし【仕置咄】

為政者の治め方についての話。また、その土地の風俗・規則についての話ともいう。好色一代男2「酒も大方に過ぎて、所の―」

⇒し‐おき【仕置】

しおき‐もの【仕置者】

処刑される人。罪人。成敗者せいばいもの。

⇒し‐おき【仕置】

しお‐きり【潮切】シホ‥

①3月3日前後の頃、毎日曇るが雨の降らない天気。

②和船の梁の突出部につけて水切りをよくするもの。なみきり。

③和船の舳みよしの前につけて水切りをよくする部分。なみきり。

し‐お・く【為置く・仕置く】

〔他四〕

①しておく。処置する。処分する。源氏物語夕顔「私の懸想も、いと、よく―・きて」

②罰を与える。こらしめる。

しお‐くぐ【塩莎草】シホ‥

カヤツリグサ科の多年草。海浜の湿地に群生。長い根茎で地中を這い、葉は線形。花茎は葉より短い。クグ。

しお‐ぐさ【汐草】シホ‥

緑藻類アオサ藻綱シオグサ属植物の総称。高さ1〜数十センチメートル。主に海産。多核の細胞がつながり、繰り返し枝分れして房状になる。日本に約30種。チャシオグサ・オオシオグサなど。

しお‐くじら【塩鯨】シホクヂラ

塩漬にした鯨のあぶら身。古くは元日の吸物の料とした。

しお‐くび【塩首・潮頸・入首】シホ‥

(→)螻蛄首けらくび1に同じ。〈日葡辞書〉

しお‐くみ【潮汲・汐汲】シホ‥

①食塩をつくるための海水を汲むこと。また、その人。

②汐汲人形の略。

③花の露を吸って飛びめぐる蝶類。

④歌舞伎舞踊。長唄。七変化「七枚続花の姿絵」の一部。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1811年(文化8)初演。能「松風」に取材。

⇒しおくみ‐ぐるま【潮汲車】

⇒しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】

⇒しおくみ‐ぶね【潮汲船】

しおくみ‐ぐるま【潮汲車】シホ‥

潮水を汲み入れた桶を載せて運ぶ車。謡曲、松風「―僅かなる憂き世にめぐるはかなさよ」

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐にんぎょう【汐汲人形】シホ‥ギヤウ

汐汲み姿をした女の人形。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しおくみ‐ぶね【潮汲船】シホ‥

潮水を汲んで運ぶ船。

⇒しお‐くみ【潮汲・汐汲】

しお‐ぐもり【潮曇り】シホ‥

潮気のために海上が曇ること。

し‐おくり【仕送り・為送り】

生活・勉学などを助けるため、金品をおくること。浮世風呂4「年中は御本家から―の」。「息子に―する」

し‐おく・る【仕送る・為送る】

〔他五〕

しおくりをする。「学資を―・る」

しお‐け【塩気・鹹気】シホ‥

①食物などに含まれるしおからい味。「―をきかせる」

②塩分。

しお‐け【潮気】シホ‥

海上や海辺の、塩分を含んだしめり気。

しお‐け【潮蹴】シホ‥

(九州地方で)埋葬の式後、墓穴掘りにあたった人が身を浄めるために、海水で身体や鍬などを洗うこと。

しお‐けぶり【塩煙】シホ‥

製塩の時、塩竈しおがまからたちのぼる煙。しおけむり。

しお‐けむり【潮煙】シホ‥

海水が飛び散るしぶき。しおけぶり。

しお‐ごし【潮越・汐越】シホ‥

(シオコシとも)潮水をひき導くこと。また、汲み送ること。為忠後百首「―はかけ樋も埋む雪間よりいかでたく藻の煙立つらむ」

⇒しおごし‐の‐まつ【潮越の松】

じ‐おこし【地起し】ヂ‥

①(→)作初つくりぞめに同じ。

②中世、徳政によって、売却した土地を取り戻すこと。

しおごし‐の‐まつ【潮越の松】シホ‥

福井県あわら市吉崎の対岸浜坂の岬にある松。その枝が海岸に延びて潮をかぶるからいう。

⇒しお‐ごし【潮越・汐越】

しお‐ごり【潮垢離】シホ‥

潮水をあびて身を浄めること。

しお‐ごろも【潮衣】シホ‥

潮水を汲む時に着る衣。また、潮水にぬれた衣。

しお‐こんぶ【塩昆布】シホ‥

小さな角切りやせん切りにした昆布を調味液で煮詰めて乾燥させ、表面に塩を吹き出させた食品。

しお‐さい【潮騒】シホサヰ

(シオザイとも)潮のさしてくる時、波が音を立てること。また、その響き。万葉集1「―にいらごの島辺漕ぐ船に」。「―が聞こえる」

じ‐おさえ【地押え】ヂオサヘ

江戸時代の検地の一種。田畑の品位・石盛こくもりなどは在来のままとし、縄や竿を入れて反別すなわち面積を測量すること。地詰じつめ。地押じおし。

しお‐ざかい【潮境】シホザカヒ

(→)「潮しおの目」1に同じ。

しお‐ざかな【塩魚・塩肴】シホ‥

(→)「しおうお」に同じ。狂言、山立聟「地酒に―で、もてなして置かせられい」

しお‐さき【潮先】シホ‥

①潮のさしてくる時。また、さしてくる潮の波先。しおがしら。

②物事の始まる時。心の動き始める時。落窪物語1「いでこの―をかりて」

しお‐ざけ【塩鮭】シホ‥

塩漬にした鮭。歳暮の贈答に多く用いる。塩引しおびき。〈[季]冬〉

し‐おさめ【仕納め・為納め】‥ヲサメ

仕事・行為の最後。これを最後としてすること。「これが御奉公の―だ」

しおざわ【塩沢】シホザハ

絹織物の一つ。新潟県南東部、塩沢地方で産出。高級の紬絣つむぎがすりで知られる。

しお‐さんしょう【塩山椒】シホ‥セウ

塩漬にした山椒。

しおし【塩押・塩圧】シホ‥

シオオシの約。

しお‐じ【塩地】シホヂ

モクセイ科の落葉高木。西日本の山地に自生。高さ10メートル、葉は羽状複葉。小花は淡緑色。材は耐久力が強く光沢があり、建築材・細工物などに使用。アズマコバチ。

しお‐じ【潮路】シホヂ

①海流の流れていくみちすじ。しおみち。祝詞、大祓詞「八塩道やしおじ」。「八重の―」

②海上の通路。航路。海路。拾玉集1「心のはてもなき―かな」

じ‐おし【地押し】ヂ‥

(→)「じおさえ」に同じ。

しお‐しおシホシホ

涙などに濡れてぐったりするさま。源氏物語行幸「飽かず悲しくてとどめがたく、―と泣き給ふ」

しお‐しおシヲシヲ

気落ちしてうなだれ、元気なく行動するさま。しおれ弱るさま。悄然。謡曲、羽衣「かざしの花も―と」。「―と立ち去る」

しお‐じ・む【潮染む】シホ‥

〔自四〕

①潮水または潮気にしみうるおう。潮馴る。源氏物語明石「世を海にここら―・む身となりて」

②転じて、物事に馴れる。なじむ。よなれる。浜松中納言物語1「此の道に―・みて」

しお‐じり【塩尻】シホ‥

塩田で、砂を丸く高く塚のように積みあげたもの。これに潮水をかけ日にさらして塩分を固着させる。伊勢物語「なりは―のやうになむありける」

しおじり【塩尻】シホ‥

長野県中部の市。松本盆地の南端部、塩尻峠の北西麓に当たり、中山道の宿駅。精密機械・電機などの工業が発達。人口6万8千。

⇒しおじり‐とうげ【塩尻峠】

しおじり【塩尻】シホ‥

随筆。江戸中期の国学者天野信景さだかげの著。原本は170巻以上。著者没後50年に100巻にまとめられる。和漢の書を引証し、記事は歴史・文学・博物・風俗など多岐にわたる。

しおじり‐とうげ【塩尻峠】シホ‥タウゲ

長野県松本盆地と諏訪盆地との境界にある中山道の峠。天文(1532〜1555)年中、武田信玄が小笠原・木曾両氏と戦った所。近世の旧峠は標高1055メートルで、現在の国道は標高999メートル。

塩尻峠から見た諏訪湖と八ヶ岳

撮影:新海良夫

⇒しおじり【塩尻】

しお‐じる【塩汁】シホ‥

①塩または塩けのある物から出る汁。

②塩で調味した汁。

しお‐じる【潮汁】シホ‥

しおみず。海水。

しお‐せ【潮瀬】シホ‥

潮水の流れ。潮流。古事記下「―の波折なおりを見れば遊びくる鮪しびがはたでに」

しおぜ【塩瀬】シホ‥

①奈良に古くからあった饅頭まんじゅう屋。中国人林浄因が渡来して日本で饅頭を作ったのを起源とする。のち京都烏丸通に、さらに江戸日本橋に移った。

②羽二重はぶたえ風厚地の織物で、経糸たていとを密にして太い緯糸よこいとを包み、直線状の畝を出したもの。多く帯地とする。

しお‐せんべい【塩煎餅】シホ‥

焼物菓子の一種。粳米うるちまいの粉を水でこねて蒸し、餅のように搗ついて薄くのばしたものを型で打ち抜き、乾燥させて焼いた後、醤油だれで付け焼きにする。

塩煎餅

撮影:関戸 勇

⇒しおじり【塩尻】

しお‐じる【塩汁】シホ‥

①塩または塩けのある物から出る汁。

②塩で調味した汁。

しお‐じる【潮汁】シホ‥

しおみず。海水。

しお‐せ【潮瀬】シホ‥

潮水の流れ。潮流。古事記下「―の波折なおりを見れば遊びくる鮪しびがはたでに」

しおぜ【塩瀬】シホ‥

①奈良に古くからあった饅頭まんじゅう屋。中国人林浄因が渡来して日本で饅頭を作ったのを起源とする。のち京都烏丸通に、さらに江戸日本橋に移った。

②羽二重はぶたえ風厚地の織物で、経糸たていとを密にして太い緯糸よこいとを包み、直線状の畝を出したもの。多く帯地とする。

しお‐せんべい【塩煎餅】シホ‥

焼物菓子の一種。粳米うるちまいの粉を水でこねて蒸し、餅のように搗ついて薄くのばしたものを型で打ち抜き、乾燥させて焼いた後、醤油だれで付け焼きにする。

塩煎餅

撮影:関戸 勇

しお‐た【塩田】シホ‥

⇒えんでん

しおだ【塩田】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおだ‐まこと【塩田真】

しお‐だし【塩出し】シホ‥

塩分を含んだ食物を真水や薄い塩水などに浸して塩分を抜くこと。塩抜き。「魚の―をする」

しお‐だち【塩断ち】シホ‥

神仏へ祈願のため、あるいは病気のため、ある期間塩けのある食物を食べないこと。泉鏡花、化銀杏「茶断、―までしてくれるのに、吾は何故早く死なんのかな」。「―をして無事を祈る」

しおだ‐まこと【塩田真】シホ‥

明治時代の工芸指導者。江戸神田生れ。1873年(明治6)ウィーン、76年フィラデルフィアでの万国博覧会に派遣され、日本の美術工芸を紹介。明治期の工芸界の発展に寄与。(1837〜1917)

⇒しおだ【塩田】

しお‐だまり【潮溜り】シホ‥

干潮時に海水が残っている磯のくぼみ。

しお‐だら【塩鱈】シホ‥

塩漬にした鱈。

しお‐た・れる【潮垂れる】シホ‥

〔自下一〕[文]しほた・る(下二)

①潮水に濡れてしずくが垂れる。拾遺和歌集雑恋「また―・るるあまもありけり」

②転じて、涙で袖が濡れる。悲嘆に沈む。源氏物語桐壺「御―・れがちにのみおはします」

③(斎宮の忌詞)泣く。

④貧相な有様になる。元気のない様子になる。しょぼたれる。元禄大平記「形なりから品ふりから―・れて、みるめかひなき蜑衣あまごろも」

し‐おち【為落ち】

すべきことをうっかりしてしなかったこと。手落ち。手抜かり。

しお‐ちゃ【塩茶】シホ‥

番茶に塩を少し入れたもの。酔いをさます効果があるとされる。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―を飲んで寝てくれう」

しお‐ついじ【塩築地】シホ‥ヂ

白筋のはいった築地。

しお‐づけ【塩漬】シホ‥

①野菜・肉類などを塩で漬けること。また、その漬けたもの。「白菜の―」

②買った株を、値下りのため売らずに永い間持っていること。

③とりかかったものを中断して長期間そのままにしておくこと。「新企画を―にする」「開発用地が―になる」

しお‐づけ【潮付け・塩付け】シホ‥

世間の艱難をなめさせて知恵をつけること。(俚言集覧)

しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】シホ‥ヲヂ

山幸彦が海幸彦から借りた釣針を失って困っていた時、舟で海神の宮へ渡した神。また、神武天皇東征の際、東方が統治に適した地であると奏した神。しおつつのおじ。塩椎神しおつちのかみ。

しお‐つなみ【潮津浪】シホ‥

(→)海嘯かいしょうに同じ。

しお‐づる【塩鶴】シホ‥

塩漬にした鶴の肉。好色一代女4「―の骨すこし」

しおで【牛尾菜】シホデ

ユリ科の蔓性多年草。葉は卵形で基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、黄緑色の小花を多数球状に集めて開く。果実は黒色の液果で、いくつか集まって球状となる。若葉は食用、美味。

しお‐で【四方手・鞖】シホ‥

(「四緒手」とも書く)鞍の前輪まえわと後輪しずわとの左右につけて、胸懸むながい・鞦しりがいをとめる紐。源平盛衰記21「首を―の根に結ひつけて馬にうち乗り」→唐鞍からくら(図)→大和鞍やまとぐら(図)

しお‐とシホ‥

〔副〕

びっしょりと。宗安小歌集「袴の裾は露に―濡れて」

しお‐とうじ【潮湯治】シホタウヂ

病気治療のため、海水に浴すること。また、海水浴。しおゆあみ。

しお‐どおし【潮通し】シホドホシ

海面養殖施設の密集域に潮の流れをよくするためにあけられた水面。

しお‐どき【潮時】シホ‥

①潮水のさしひきする時刻。

②ある事をするための、ちょうどよい時期。好機。時機。「―を見て辞去する」

しお‐ど・く【潮どく】シホ‥

〔自下二〕

潮水に濡れる。涙に濡れる。しおたれる。栄華物語月宴「五月のさみだれにもあはれにて―・けくらし」

しお‐どけ【潮どけ】シホ‥

海水に濡れること。涙にぬれてなげきに沈むこと。千載和歌集夏「あな―の波のうきねや」

しお‐どけ・し【潮どけし】シホ‥

〔形ク〕

海水に濡れている。また、涙にぬれている。源氏物語明石「旅衣―・しとや人のいとはむ」

しお‐どころ【塩所】シホ‥

①塩をとる地。塩田。仲哀紀「逆見海を以て塩地しおどころとす」

②塩の生産地。

し‐おとし【為落し】

しおとすこと。しおち。

しお‐ど・し【潮どし】シホ‥

〔形ク〕

(→)「潮どけし」に同じ。

し‐おと・す【為落とす】

〔他五〕

なすべきことを、うっかりしてしないでしまう。

しお‐とと【塩父】シホ‥

(鹿児島県などで)生児が丈夫に育つという俗信から仮親にたのむ塩の行商人。

しお‐どまり【潮止り】シホ‥

満潮または干潮時に、潮が満ちも引きもせずに一時とまること。停潮。

しおどめ‐えき【汐留駅】シホ‥

東京都港区東端にあった旧国鉄貨物駅。1872年(明治5)鉄道創業時の新橋駅を、1914年(大正3)貨物専用駅とした。86年廃止。

しおどめ‐せき【潮止め堰】シホ‥

塩水の遡上や塩害などを防ぐため、感潮河川に設置する堰。

しお‐とり【塩鳥】シホ‥

塩漬にした鳥肉。〈日葡辞書〉

しお‐とんぼ【塩蜻蛉】シホ‥

シオカラトンボの別称。

しお‐な【塩菜】シホ‥

塩漬にした菜。(俚言集覧)

しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】シホ‥

奄美大島などの服忌の制において、潮水をなめること。縁遠い者はその程度で忌が晴れるとされた。また、それによって忌の晴れる程度の縁遠い関係をいう。

⇒しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】

しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】シホ‥

ひとさしゆび。食指。〈書言字考節用集〉

⇒しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】

しおならぬ‐うみ【潮ならぬ海・塩ならぬ海】シホ‥

淡水湖。特に琵琶湖を指すことが多い。源氏物語関屋「わくらはに行きあふみちを頼みしもなほかひなしや―」

しお‐なり【潮鳴り】シホ‥

遠くから響き渡ってくる潮の音。

しお‐な・る【潮馴る】シホ‥

〔自下二〕

(→)「しおじむ」に同じ。

しおなれ‐ごろも【潮馴れ衣】シホ‥

潮気にさらされた衣。潮じみた衣。

しお‐なわ【潮泡・潮沫】シホ‥

(シオノアワの約)海水のあわ。しおあわ。祝詞、祈年祭「塩沫しおなわ」

しお‐に【塩荷】シホ‥

荷造りした塩。

しお‐に【塩煮】シホ‥

食物を煮るとき、塩ばかりで調味すること。また、その料理。

し‐おに【紫苑】‥ヲニ

(シヲンのンをニと表記したもの)

①〔植〕(→)「しおん」に同じ。古今和歌集物名「しをに」

②襲かさねの色目の名。表は薄色うすいろ2、裏は青。(雁衣抄による)

シオニズム【Zionism イギリス・sionisme フランス】

パレスチナにユダヤ人国家を建設しようとする運動。19世紀末ヘルツルらの主導下に興起し、1948年イスラエル国家を実現。シオン主義。→シオン→イスラエル

しお‐ぬき【塩抜き】シホ‥

(→)「塩出し」に同じ。

しお‐の‐ま【潮の間】シホ‥

潮のさしひきの間。また、波の寄せて返す間。後撰和歌集恋「―にあさりする蜑あまも」

しお‐の‐みさき【潮岬】シホ‥

紀伊半島南端の岬。本州最南端。和歌山県東牟婁ひがしむろ郡串本町に属する陸繋島。灯台がある。

潮岬灯台

撮影:山梨勝弘

しお‐た【塩田】シホ‥

⇒えんでん

しおだ【塩田】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおだ‐まこと【塩田真】

しお‐だし【塩出し】シホ‥

塩分を含んだ食物を真水や薄い塩水などに浸して塩分を抜くこと。塩抜き。「魚の―をする」

しお‐だち【塩断ち】シホ‥

神仏へ祈願のため、あるいは病気のため、ある期間塩けのある食物を食べないこと。泉鏡花、化銀杏「茶断、―までしてくれるのに、吾は何故早く死なんのかな」。「―をして無事を祈る」

しおだ‐まこと【塩田真】シホ‥

明治時代の工芸指導者。江戸神田生れ。1873年(明治6)ウィーン、76年フィラデルフィアでの万国博覧会に派遣され、日本の美術工芸を紹介。明治期の工芸界の発展に寄与。(1837〜1917)

⇒しおだ【塩田】

しお‐だまり【潮溜り】シホ‥

干潮時に海水が残っている磯のくぼみ。

しお‐だら【塩鱈】シホ‥

塩漬にした鱈。

しお‐た・れる【潮垂れる】シホ‥

〔自下一〕[文]しほた・る(下二)

①潮水に濡れてしずくが垂れる。拾遺和歌集雑恋「また―・るるあまもありけり」

②転じて、涙で袖が濡れる。悲嘆に沈む。源氏物語桐壺「御―・れがちにのみおはします」

③(斎宮の忌詞)泣く。

④貧相な有様になる。元気のない様子になる。しょぼたれる。元禄大平記「形なりから品ふりから―・れて、みるめかひなき蜑衣あまごろも」

し‐おち【為落ち】

すべきことをうっかりしてしなかったこと。手落ち。手抜かり。

しお‐ちゃ【塩茶】シホ‥

番茶に塩を少し入れたもの。酔いをさます効果があるとされる。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「―を飲んで寝てくれう」

しお‐ついじ【塩築地】シホ‥ヂ

白筋のはいった築地。

しお‐づけ【塩漬】シホ‥

①野菜・肉類などを塩で漬けること。また、その漬けたもの。「白菜の―」

②買った株を、値下りのため売らずに永い間持っていること。

③とりかかったものを中断して長期間そのままにしておくこと。「新企画を―にする」「開発用地が―になる」

しお‐づけ【潮付け・塩付け】シホ‥

世間の艱難をなめさせて知恵をつけること。(俚言集覧)

しおつち‐の‐おじ【塩土老翁】シホ‥ヲヂ

山幸彦が海幸彦から借りた釣針を失って困っていた時、舟で海神の宮へ渡した神。また、神武天皇東征の際、東方が統治に適した地であると奏した神。しおつつのおじ。塩椎神しおつちのかみ。

しお‐つなみ【潮津浪】シホ‥

(→)海嘯かいしょうに同じ。

しお‐づる【塩鶴】シホ‥

塩漬にした鶴の肉。好色一代女4「―の骨すこし」

しおで【牛尾菜】シホデ

ユリ科の蔓性多年草。葉は卵形で基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、黄緑色の小花を多数球状に集めて開く。果実は黒色の液果で、いくつか集まって球状となる。若葉は食用、美味。

しお‐で【四方手・鞖】シホ‥

(「四緒手」とも書く)鞍の前輪まえわと後輪しずわとの左右につけて、胸懸むながい・鞦しりがいをとめる紐。源平盛衰記21「首を―の根に結ひつけて馬にうち乗り」→唐鞍からくら(図)→大和鞍やまとぐら(図)

しお‐とシホ‥

〔副〕

びっしょりと。宗安小歌集「袴の裾は露に―濡れて」

しお‐とうじ【潮湯治】シホタウヂ

病気治療のため、海水に浴すること。また、海水浴。しおゆあみ。

しお‐どおし【潮通し】シホドホシ

海面養殖施設の密集域に潮の流れをよくするためにあけられた水面。

しお‐どき【潮時】シホ‥

①潮水のさしひきする時刻。

②ある事をするための、ちょうどよい時期。好機。時機。「―を見て辞去する」

しお‐ど・く【潮どく】シホ‥

〔自下二〕

潮水に濡れる。涙に濡れる。しおたれる。栄華物語月宴「五月のさみだれにもあはれにて―・けくらし」

しお‐どけ【潮どけ】シホ‥

海水に濡れること。涙にぬれてなげきに沈むこと。千載和歌集夏「あな―の波のうきねや」

しお‐どけ・し【潮どけし】シホ‥

〔形ク〕

海水に濡れている。また、涙にぬれている。源氏物語明石「旅衣―・しとや人のいとはむ」

しお‐どころ【塩所】シホ‥

①塩をとる地。塩田。仲哀紀「逆見海を以て塩地しおどころとす」

②塩の生産地。

し‐おとし【為落し】

しおとすこと。しおち。

しお‐ど・し【潮どし】シホ‥

〔形ク〕

(→)「潮どけし」に同じ。

し‐おと・す【為落とす】

〔他五〕

なすべきことを、うっかりしてしないでしまう。

しお‐とと【塩父】シホ‥

(鹿児島県などで)生児が丈夫に育つという俗信から仮親にたのむ塩の行商人。

しお‐どまり【潮止り】シホ‥

満潮または干潮時に、潮が満ちも引きもせずに一時とまること。停潮。

しおどめ‐えき【汐留駅】シホ‥

東京都港区東端にあった旧国鉄貨物駅。1872年(明治5)鉄道創業時の新橋駅を、1914年(大正3)貨物専用駅とした。86年廃止。

しおどめ‐せき【潮止め堰】シホ‥

塩水の遡上や塩害などを防ぐため、感潮河川に設置する堰。

しお‐とり【塩鳥】シホ‥

塩漬にした鳥肉。〈日葡辞書〉

しお‐とんぼ【塩蜻蛉】シホ‥

シオカラトンボの別称。

しお‐な【塩菜】シホ‥

塩漬にした菜。(俚言集覧)

しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】シホ‥

奄美大島などの服忌の制において、潮水をなめること。縁遠い者はその程度で忌が晴れるとされた。また、それによって忌の晴れる程度の縁遠い関係をいう。

⇒しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】

しおなめ‐ゆび【塩嘗め指】シホ‥

ひとさしゆび。食指。〈書言字考節用集〉

⇒しお‐なめ【潮嘗め・塩嘗め】

しおならぬ‐うみ【潮ならぬ海・塩ならぬ海】シホ‥

淡水湖。特に琵琶湖を指すことが多い。源氏物語関屋「わくらはに行きあふみちを頼みしもなほかひなしや―」

しお‐なり【潮鳴り】シホ‥

遠くから響き渡ってくる潮の音。

しお‐な・る【潮馴る】シホ‥

〔自下二〕

(→)「しおじむ」に同じ。

しおなれ‐ごろも【潮馴れ衣】シホ‥

潮気にさらされた衣。潮じみた衣。

しお‐なわ【潮泡・潮沫】シホ‥

(シオノアワの約)海水のあわ。しおあわ。祝詞、祈年祭「塩沫しおなわ」

しお‐に【塩荷】シホ‥

荷造りした塩。

しお‐に【塩煮】シホ‥

食物を煮るとき、塩ばかりで調味すること。また、その料理。

し‐おに【紫苑】‥ヲニ

(シヲンのンをニと表記したもの)

①〔植〕(→)「しおん」に同じ。古今和歌集物名「しをに」

②襲かさねの色目の名。表は薄色うすいろ2、裏は青。(雁衣抄による)

シオニズム【Zionism イギリス・sionisme フランス】

パレスチナにユダヤ人国家を建設しようとする運動。19世紀末ヘルツルらの主導下に興起し、1948年イスラエル国家を実現。シオン主義。→シオン→イスラエル

しお‐ぬき【塩抜き】シホ‥

(→)「塩出し」に同じ。

しお‐の‐ま【潮の間】シホ‥

潮のさしひきの間。また、波の寄せて返す間。後撰和歌集恋「―にあさりする蜑あまも」

しお‐の‐みさき【潮岬】シホ‥

紀伊半島南端の岬。本州最南端。和歌山県東牟婁ひがしむろ郡串本町に属する陸繋島。灯台がある。

潮岬灯台

撮影:山梨勝弘

しお‐の‐め【潮の目】シホ‥

①海面にみえる、二つの異なった潮流の境目。海峡や寒暖2流の交流点などに生ずる。潮境。しおめ。

②愛敬あいきょうのある目つき。細くしてこびる目つき。また、子どもの笑顔などをいう。「てうちてうち、あわわ、傾頭かぶり傾頭―」(狂言歌謡)

しおのや【塩谷】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおのや‐とういん【塩谷宕陰】

しお‐の‐やおえ【潮の八百重】シホ‥ヤホヘ

海の潮が幾重にも重なり合う所。はるかな海上。神代紀上「滄海原あおうなはらの―を治しらすべし」

しおのや‐とういん【塩谷宕陰】シホ‥タウ‥

江戸後期の儒学者。名は世弘。江戸の人。浜松藩儒。晩年に昌平黌しょうへいこう儒官。松崎慊堂こうどうに師事。藩主である水野忠邦の天保改革に参画。ペリー来航後、阿片戦争の情報を集めて「阿芙蓉彙聞」を著し、海防の急を論じた。他の著に「籌海ちゅうかい私議」など。(1809〜1867)

⇒しおのや【塩谷】

しお‐の‐わり【潮のわり】シホ‥

干潮。〈日葡辞書〉

しお‐ば【塩場】シホ‥

①(→)塩浜に同じ。

②塩の産地。

しお‐ばな【塩花】シホ‥

①(「潮花」とも書く)潮が花のようにとび散る様子にいう語。白波。源平盛衰記6「百騎も二百騎も―蹴立て押し寄せば」

②不浄を清めるために、ふりまく塩。

③料理屋など客商売の家の出入り口に、三つまみ並べて置く塩。もりじお。

しお‐はま【塩浜】シホ‥

塩田えんでん。しおた。しおば。

⇒しおはま‐うんじょう【塩浜運上】

⇒しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】

しおはま‐うんじょう【塩浜運上】シホ‥ジヤウ

(→)塩浜年貢に同じ。

⇒しお‐はま【塩浜】

しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】シホ‥

江戸時代の年貢の一種。塩浜は古くは村高に含めたが、のち別に地積・等級に応じて銭納年貢を課した。

⇒しお‐はま【塩浜】

しお‐はゆ・し【鹹し】シホ‥

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。しょっぱい。日葡辞書「シヲハユイ」

しおばら【塩原】シホ‥

栃木県那須塩原市の一地区。箒ほうき川の渓谷に沿った温泉地で、塩原十一湯として古くから知られる。

福渡温泉

撮影:関戸 勇

しお‐の‐め【潮の目】シホ‥

①海面にみえる、二つの異なった潮流の境目。海峡や寒暖2流の交流点などに生ずる。潮境。しおめ。

②愛敬あいきょうのある目つき。細くしてこびる目つき。また、子どもの笑顔などをいう。「てうちてうち、あわわ、傾頭かぶり傾頭―」(狂言歌謡)

しおのや【塩谷】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおのや‐とういん【塩谷宕陰】

しお‐の‐やおえ【潮の八百重】シホ‥ヤホヘ

海の潮が幾重にも重なり合う所。はるかな海上。神代紀上「滄海原あおうなはらの―を治しらすべし」

しおのや‐とういん【塩谷宕陰】シホ‥タウ‥

江戸後期の儒学者。名は世弘。江戸の人。浜松藩儒。晩年に昌平黌しょうへいこう儒官。松崎慊堂こうどうに師事。藩主である水野忠邦の天保改革に参画。ペリー来航後、阿片戦争の情報を集めて「阿芙蓉彙聞」を著し、海防の急を論じた。他の著に「籌海ちゅうかい私議」など。(1809〜1867)

⇒しおのや【塩谷】

しお‐の‐わり【潮のわり】シホ‥

干潮。〈日葡辞書〉

しお‐ば【塩場】シホ‥

①(→)塩浜に同じ。

②塩の産地。

しお‐ばな【塩花】シホ‥

①(「潮花」とも書く)潮が花のようにとび散る様子にいう語。白波。源平盛衰記6「百騎も二百騎も―蹴立て押し寄せば」

②不浄を清めるために、ふりまく塩。

③料理屋など客商売の家の出入り口に、三つまみ並べて置く塩。もりじお。

しお‐はま【塩浜】シホ‥

塩田えんでん。しおた。しおば。

⇒しおはま‐うんじょう【塩浜運上】

⇒しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】

しおはま‐うんじょう【塩浜運上】シホ‥ジヤウ

(→)塩浜年貢に同じ。

⇒しお‐はま【塩浜】

しおはま‐ねんぐ【塩浜年貢】シホ‥

江戸時代の年貢の一種。塩浜は古くは村高に含めたが、のち別に地積・等級に応じて銭納年貢を課した。

⇒しお‐はま【塩浜】

しお‐はゆ・し【鹹し】シホ‥

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。しょっぱい。日葡辞書「シヲハユイ」

しおばら【塩原】シホ‥

栃木県那須塩原市の一地区。箒ほうき川の渓谷に沿った温泉地で、塩原十一湯として古くから知られる。

福渡温泉

撮影:関戸 勇

塩釜温泉

撮影:関戸 勇

塩釜温泉

撮影:関戸 勇

しおばら【塩原】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおばら‐たすけ【塩原多助】

しお‐ばらい【塩払い】シホバラヒ

葬式に加わった人が、帰ってきて、門口で塩で身を浄めること。

しおばら‐たすけ【塩原多助】シホ‥

三遊亭円朝作の人情噺ばなし「塩原多助一代記」の主人公。継母に虐待され、愛馬の青あおに別れを惜しんで江戸に出、刻苦して立身する。歌舞伎・浪曲などに脚色。モデルは、上州沼田在新治にいはる村より江戸に出て本所相生町に薪炭商を営み成功した塩原屋太助(1743〜1816)。

⇒しおばら【塩原】

しお‐ばり【潮ばり】シホ‥

漁夫が海上で着る着物。沖着物。潮ばらい。

しお‐ひ【潮干】シホ‥

①潮水が引くこと。潮が引いてあらわれた所。〈[季]春〉。万葉集15「武庫の浦の―の潟に」

②潮干狩の略。浮世物語「何より面白きは三月三日の―の遊びなり」

⇒しおひ‐がた【潮干潟】

⇒しおひ‐がり【潮干狩】

⇒しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】

⇒しおひ‐の‐みち【潮干の道】

⇒しおひ‐の‐やま【潮干の山】

⇒しおひ‐ぶね【潮干船】

しおひ‐がた【潮干潟】シホ‥

潮が引いて干潟ひがたとなった所。〈[季]春〉

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐がり【潮干狩】シホ‥

干潮の時、干潟をあさって貝などを取るあそび。春の大潮(旧暦3月3日頃)を好時期とする。〈[季]春〉

潮干狩

撮影:関戸 勇

しおばら【塩原】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおばら‐たすけ【塩原多助】

しお‐ばらい【塩払い】シホバラヒ

葬式に加わった人が、帰ってきて、門口で塩で身を浄めること。

しおばら‐たすけ【塩原多助】シホ‥

三遊亭円朝作の人情噺ばなし「塩原多助一代記」の主人公。継母に虐待され、愛馬の青あおに別れを惜しんで江戸に出、刻苦して立身する。歌舞伎・浪曲などに脚色。モデルは、上州沼田在新治にいはる村より江戸に出て本所相生町に薪炭商を営み成功した塩原屋太助(1743〜1816)。

⇒しおばら【塩原】

しお‐ばり【潮ばり】シホ‥

漁夫が海上で着る着物。沖着物。潮ばらい。

しお‐ひ【潮干】シホ‥

①潮水が引くこと。潮が引いてあらわれた所。〈[季]春〉。万葉集15「武庫の浦の―の潟に」

②潮干狩の略。浮世物語「何より面白きは三月三日の―の遊びなり」

⇒しおひ‐がた【潮干潟】

⇒しおひ‐がり【潮干狩】

⇒しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】

⇒しおひ‐の‐みち【潮干の道】

⇒しおひ‐の‐やま【潮干の山】

⇒しおひ‐ぶね【潮干船】

しおひ‐がた【潮干潟】シホ‥

潮が引いて干潟ひがたとなった所。〈[季]春〉

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐がり【潮干狩】シホ‥

干潮の時、干潟をあさって貝などを取るあそび。春の大潮(旧暦3月3日頃)を好時期とする。〈[季]春〉

潮干狩

撮影:関戸 勇

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐びき【塩引】シホ‥

①魚類を塩漬にすること。また、その魚。塩物。

②特に、塩鮭・塩鱒の称。

しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

海水につければ潮水を引かせる呪力があるという珠。しおふるたま。干珠かんじゅ。神代紀下「潮満珠しおみちのたま及び―を授たてまつりて」↔潮満珠。

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐みち【潮干の道】シホ‥

干潮となって通行のできる所。万葉集6「明石潟―を」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐やま【潮干の山】シホ‥

生死常ならぬ煩悩ぼんのうの世界を海にたとえ、その海の潮の及ばない山の意で、悟りの世界をいう。彼岸。万葉集16「生き死にの二つの海を厭はしみ―を偲ひつるかも」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐ぶね【潮干船】シホ‥

潮干狩をするための船。

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐ふき【潮吹】シホ‥

①海船の舵の羽板はいたにある穴。輪精りんせい。〈日葡辞書〉

②潮吹面の略。

③クジラが鼻孔から吐いた呼気中の湿気が凝結して潮水を吹き上げるように見えること。→鯨。

④シオフキガイの略。

⇒しおふき‐がい【潮吹貝】

⇒しおふき‐めん【潮吹面】

しおふき‐がい【潮吹貝】シホ‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で殻長約4センチメートル。殻表は淡褐色で縁が紫色を帯びる。殻の内面は白色。食用。房総半島以南の内湾の干潟に分布。殻を閉じる時に水を吹き出すのでこの名がある。シオフキ。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しおふき‐めん【潮吹面】シホ‥

里神楽の馬鹿踊りに用いる、片眼が小さく、口のとがった醜男ぶおとこの仮面。火男ひょっとこともいい、火を吹く男の顔にかたどったもの。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しお‐ぶた【塩豚】シホ‥

塩漬にした豚肉。

ジオプトリー【Dioptrie ドイツ】

〔理〕(→)ディオプターに同じ。

しお‐ぶね【塩船】シホ‥

塩荷を積む船。

しお‐ぶね【潮舟・汐舟】シホ‥

①潮路を漕ぎわたる舟。万葉集20「―にま梶しじぬき我わは帰りこむ」

②潮時を待っている舟。

③潮を汲み入れる舟。

⇒しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】

しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】シホ‥

〔枕〕

「並ぶ」「置く」にかかる。万葉集14「―置かればかなしさ寝つれば人言しげし」

⇒しお‐ぶね【潮舟・汐舟】

しおふる‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

(→)「しおひのたま」に同じ。

しお‐ぶろ【塩風呂・潮風呂】シホ‥

海水をわかして浴する湯。しおゆ。

ジオ‐フロント

(和製語geo front)地下空間。また、その利用のための開発。→ウォーター‐フロント

しお‐ぼし【塩干し・塩乾し】シホ‥

魚類などを塩漬にしてから日ぼしにすること。また、そのもの。ひもの。

しお‐ま【潮間】シホ‥

潮の引いている間。しおがい。赤染衛門集「和歌の浦の―に遊ぶ浜千鳥」

しお‐ます【塩鱒】シホ‥

塩漬にした鱒。

しお‐まち【潮待ち】シホ‥

舟を漕ぎ出すために潮のさしてくるのを待つこと。また一般に、潮時を待つこと。浄瑠璃、天神記「夕波に―してぞゐたりける」

しお‐まつり【潮祭】シホ‥

潮の調子がわるくて不漁の時に、大漁を祈って行う祭。

しお‐まねき【潮招き・望潮】シホ‥

(干潮時に大きな鋏はさみを上下に動かすさまが潮を招くように見えるからいう)スナガニ科のカニ。眼柄は長く、甲は前方が広い四角形。帯緑褐色で、幅約3センチメートル。腹面は橙色。鋏は、雌では左右とも小さく、雄では一方が大きい。有明海と瀬戸内海各地の砂泥地に群棲し、蟹漬がんづけとして食用にされ、近年は減少が著しく絶滅危惧種。〈[季]春〉

しおまねき

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐びき【塩引】シホ‥

①魚類を塩漬にすること。また、その魚。塩物。

②特に、塩鮭・塩鱒の称。

しおひ‐の‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

海水につければ潮水を引かせる呪力があるという珠。しおふるたま。干珠かんじゅ。神代紀下「潮満珠しおみちのたま及び―を授たてまつりて」↔潮満珠。

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐みち【潮干の道】シホ‥

干潮となって通行のできる所。万葉集6「明石潟―を」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐の‐やま【潮干の山】シホ‥

生死常ならぬ煩悩ぼんのうの世界を海にたとえ、その海の潮の及ばない山の意で、悟りの世界をいう。彼岸。万葉集16「生き死にの二つの海を厭はしみ―を偲ひつるかも」

⇒しお‐ひ【潮干】

しおひ‐ぶね【潮干船】シホ‥

潮干狩をするための船。

⇒しお‐ひ【潮干】

しお‐ふき【潮吹】シホ‥

①海船の舵の羽板はいたにある穴。輪精りんせい。〈日葡辞書〉

②潮吹面の略。

③クジラが鼻孔から吐いた呼気中の湿気が凝結して潮水を吹き上げるように見えること。→鯨。

④シオフキガイの略。

⇒しおふき‐がい【潮吹貝】

⇒しおふき‐めん【潮吹面】

しおふき‐がい【潮吹貝】シホ‥ガヒ

バカガイ科の二枚貝。殻はほぼ三角形で殻長約4センチメートル。殻表は淡褐色で縁が紫色を帯びる。殻の内面は白色。食用。房総半島以南の内湾の干潟に分布。殻を閉じる時に水を吹き出すのでこの名がある。シオフキ。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しおふき‐めん【潮吹面】シホ‥

里神楽の馬鹿踊りに用いる、片眼が小さく、口のとがった醜男ぶおとこの仮面。火男ひょっとこともいい、火を吹く男の顔にかたどったもの。

⇒しお‐ふき【潮吹】

しお‐ぶた【塩豚】シホ‥

塩漬にした豚肉。

ジオプトリー【Dioptrie ドイツ】

〔理〕(→)ディオプターに同じ。

しお‐ぶね【塩船】シホ‥

塩荷を積む船。

しお‐ぶね【潮舟・汐舟】シホ‥

①潮路を漕ぎわたる舟。万葉集20「―にま梶しじぬき我わは帰りこむ」

②潮時を待っている舟。

③潮を汲み入れる舟。

⇒しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】

しおぶね‐の【潮舟の・汐舟の】シホ‥

〔枕〕

「並ぶ」「置く」にかかる。万葉集14「―置かればかなしさ寝つれば人言しげし」

⇒しお‐ぶね【潮舟・汐舟】

しおふる‐たま【潮干珠・潮乾珠】シホ‥

(→)「しおひのたま」に同じ。

しお‐ぶろ【塩風呂・潮風呂】シホ‥

海水をわかして浴する湯。しおゆ。

ジオ‐フロント

(和製語geo front)地下空間。また、その利用のための開発。→ウォーター‐フロント

しお‐ぼし【塩干し・塩乾し】シホ‥

魚類などを塩漬にしてから日ぼしにすること。また、そのもの。ひもの。

しお‐ま【潮間】シホ‥

潮の引いている間。しおがい。赤染衛門集「和歌の浦の―に遊ぶ浜千鳥」

しお‐ます【塩鱒】シホ‥

塩漬にした鱒。

しお‐まち【潮待ち】シホ‥

舟を漕ぎ出すために潮のさしてくるのを待つこと。また一般に、潮時を待つこと。浄瑠璃、天神記「夕波に―してぞゐたりける」

しお‐まつり【潮祭】シホ‥

潮の調子がわるくて不漁の時に、大漁を祈って行う祭。

しお‐まねき【潮招き・望潮】シホ‥

(干潮時に大きな鋏はさみを上下に動かすさまが潮を招くように見えるからいう)スナガニ科のカニ。眼柄は長く、甲は前方が広い四角形。帯緑褐色で、幅約3センチメートル。腹面は橙色。鋏は、雌では左右とも小さく、雄では一方が大きい。有明海と瀬戸内海各地の砂泥地に群棲し、蟹漬がんづけとして食用にされ、近年は減少が著しく絶滅危惧種。〈[季]春〉

しおまねき

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

ベニシオマネキ

提供:東京動物園協会

しお‐まめ【塩豆】シホ‥

乾燥したエンドウなどを塩水につけたのち、炒ったもの。

塩豆

撮影:関戸 勇

しお‐まめ【塩豆】シホ‥

乾燥したエンドウなどを塩水につけたのち、炒ったもの。

塩豆

撮影:関戸 勇

しお‐まわり【潮回り】シホマハリ

約15日を周期とする潮汐の変化。

しおみ【塩見】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおみ‐まさなり【塩見政誠】

しお‐みず【塩水】シホミヅ

塩分を含んだ水。食塩をとかした水。

しお‐みず【潮水】シホミヅ

海水。うしお。

しおみ‐だけ【塩見岳】シホ‥

長野・静岡両県の境にある赤石山脈中部の山。標高3047メートル。白根山3の南西に位置する。

塩見岳

提供:オフィス史朗

しお‐まわり【潮回り】シホマハリ

約15日を周期とする潮汐の変化。

しおみ【塩見】シホ‥

姓氏の一つ。

⇒しおみ‐まさなり【塩見政誠】

しお‐みず【塩水】シホミヅ

塩分を含んだ水。食塩をとかした水。

しお‐みず【潮水】シホミヅ

海水。うしお。

しおみ‐だけ【塩見岳】シホ‥

長野・静岡両県の境にある赤石山脈中部の山。標高3047メートル。白根山3の南西に位置する。

塩見岳

提供:オフィス史朗

しお‐みち【潮道】シホ‥

(→)潮路しおじに同じ。

しおみち‐の‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

海水につければ潮水を満ちさせる呪力があるという珠。しおみつたま。満珠まんじゅ。神代紀下「―を漬けば潮忽に満たむ」↔潮干珠しおひのたま

しおみつ‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

(→)「しおみちのたま」に同じ。

しお‐みどろ【汐味泥】シホ‥

褐藻類シオミドロ目藻類の総称。また、その一種。単列糸状で、他の海藻に着生。褐藻類の中でもっとも原始的。

しおみ‐ばし【潮見橋】シホ‥

日本庭園で、古船の底板を利用して造った橋。池尻の狭い所などに架するもの。

しおみ‐まさなり【塩見政誠】シホ‥

江戸中期の蒔絵師。京都の人。「塩見蒔絵」と称される、落ち着いた作風の研出とぎだし蒔絵の名手。(1646〜1719)

⇒しおみ【塩見】

しお‐むき【塩剥き】シホ‥

アサリなどを生きたまま剥き身にすること。また、その剥き身。

しお‐むし【塩蒸し】シホ‥

塩けを加えて蒸した食品。「鮑あわびの―」

しお‐め【塩目】シホ‥

①塩の分量。塩かげん。

②品格。人柄。浄瑠璃、薩摩歌「袷羽織も―よき」

しお‐め【潮目】シホ‥

⇒しおのめ

しお‐もの【塩物】シホ‥

(→)「しおびき」に同じ。

しお‐もみ【塩揉み】シホ‥

なまの野菜などを塩でもむこと。また、そのもの。

しお‐や【塩屋】シホ‥

①塩竈しおがまのある小屋。塩焼き小屋。源氏物語松風「あはれに、さる―のかたはらに過ぐしつらむことを」

②塩を売る家。また、塩を売る人。

③うぬぼれ。自慢。高慢な人。黄表紙、金々先生造化夢「汐汲だけつがもなく―をいふ」

⇒しおや‐けぶり【塩屋煙】

⇒しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】

しお‐やいと【塩灸】シホ‥

塩を塗りつけ、その上に艾もぐさをおいてすえる最後の灸きゅう。好色五人女3「後程煙強くなりて、―を待ちかねしに」

しお‐やき【塩焼】シホ‥

①海水を煮て塩を製すること。また、それを業とする人。伊勢物語「蘆あしの屋のなだの―いとまなみ」

②魚肉などに塩をふりかけて焼くこと。また、その焼いたもの。「鮎の―」

鮎の塩焼

撮影:関戸 勇

しお‐みち【潮道】シホ‥

(→)潮路しおじに同じ。

しおみち‐の‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

海水につければ潮水を満ちさせる呪力があるという珠。しおみつたま。満珠まんじゅ。神代紀下「―を漬けば潮忽に満たむ」↔潮干珠しおひのたま

しおみつ‐たま【潮満珠・潮盈珠】シホ‥

(→)「しおみちのたま」に同じ。

しお‐みどろ【汐味泥】シホ‥

褐藻類シオミドロ目藻類の総称。また、その一種。単列糸状で、他の海藻に着生。褐藻類の中でもっとも原始的。

しおみ‐ばし【潮見橋】シホ‥

日本庭園で、古船の底板を利用して造った橋。池尻の狭い所などに架するもの。

しおみ‐まさなり【塩見政誠】シホ‥

江戸中期の蒔絵師。京都の人。「塩見蒔絵」と称される、落ち着いた作風の研出とぎだし蒔絵の名手。(1646〜1719)

⇒しおみ【塩見】

しお‐むき【塩剥き】シホ‥

アサリなどを生きたまま剥き身にすること。また、その剥き身。

しお‐むし【塩蒸し】シホ‥

塩けを加えて蒸した食品。「鮑あわびの―」

しお‐め【塩目】シホ‥

①塩の分量。塩かげん。

②品格。人柄。浄瑠璃、薩摩歌「袷羽織も―よき」

しお‐め【潮目】シホ‥

⇒しおのめ

しお‐もの【塩物】シホ‥

(→)「しおびき」に同じ。

しお‐もみ【塩揉み】シホ‥

なまの野菜などを塩でもむこと。また、そのもの。

しお‐や【塩屋】シホ‥

①塩竈しおがまのある小屋。塩焼き小屋。源氏物語松風「あはれに、さる―のかたはらに過ぐしつらむことを」

②塩を売る家。また、塩を売る人。

③うぬぼれ。自慢。高慢な人。黄表紙、金々先生造化夢「汐汲だけつがもなく―をいふ」

⇒しおや‐けぶり【塩屋煙】

⇒しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】

しお‐やいと【塩灸】シホ‥

塩を塗りつけ、その上に艾もぐさをおいてすえる最後の灸きゅう。好色五人女3「後程煙強くなりて、―を待ちかねしに」

しお‐やき【塩焼】シホ‥

①海水を煮て塩を製すること。また、それを業とする人。伊勢物語「蘆あしの屋のなだの―いとまなみ」

②魚肉などに塩をふりかけて焼くこと。また、その焼いたもの。「鮎の―」

鮎の塩焼

撮影:関戸 勇

⇒しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】

⇒しおやき‐ごろも【塩焼衣】

しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】シホ‥

(→)「しおやきごろも」に同じ。

⇒しお‐やき【塩焼】

しおやき‐ごろも【塩焼衣】シホ‥

塩を焼く人の着る粗末な着物。しおやきぎぬ。万葉集11「志賀のあまの―穢なれぬれど」

⇒しお‐やき【塩焼】

しお‐やけ【潮焼け・汐焼け】シホ‥

①海上に立つ水蒸気が、太陽に映えて赤みを帯びること。

②皮膚が潮風に吹かれ、日に照らされて赤黒くやけること。〈[季]夏〉

しおや‐けぶり【塩屋煙】シホ‥

塩屋で塩を焼く煙。

⇒しお‐や【塩屋】

しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。シオカラトンボに似るが、やや小さく、雄の腹部は尾端近くまで白色、雌は麦藁むぎわら色。春早く出現。

シオヤトンボの交尾

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】

⇒しおやき‐ごろも【塩焼衣】

しおやき‐ぎぬ【塩焼衣】シホ‥

(→)「しおやきごろも」に同じ。

⇒しお‐やき【塩焼】

しおやき‐ごろも【塩焼衣】シホ‥

塩を焼く人の着る粗末な着物。しおやきぎぬ。万葉集11「志賀のあまの―穢なれぬれど」

⇒しお‐やき【塩焼】

しお‐やけ【潮焼け・汐焼け】シホ‥

①海上に立つ水蒸気が、太陽に映えて赤みを帯びること。

②皮膚が潮風に吹かれ、日に照らされて赤黒くやけること。〈[季]夏〉

しおや‐けぶり【塩屋煙】シホ‥

塩屋で塩を焼く煙。

⇒しお‐や【塩屋】

しおや‐とんぼ【塩屋蜻蛉】シホ‥

トンボ科の一種。シオカラトンボに似るが、やや小さく、雄の腹部は尾端近くまで白色、雌は麦藁むぎわら色。春早く出現。

シオヤトンボの交尾

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒しお‐や【塩屋】

しお‐ゆ【塩湯・潮湯】シホ‥

①(→)「しおぶろ」に同じ。

②塩分を含む温泉。塩類泉。夫木和歌抄26「わたつ海ははるけきものをいかにして有馬の山に―出づらむ」

③白湯さゆに食塩を入れたもの。

しお‐ゆあみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおとうじ」に同じ。後拾遺和歌集旅「明石といふ処に―に罷りて」

しお‐ゆで【塩茹で】シホ‥

塩水で食物をゆでること。また、その料理。「ジャガいもの―」

しおらし・いシヲラシイ

〔形〕[文]しをら・し(シク)

①優美である。狂言、茫々頭「田舎人さうなが、―・しや」

②控え目でつつしみがあり、感心である。柔順で可憐かれんである。日本永代蔵2「此娘、―・しくかしこまり」。「―・いことを言う」

③かわいらしい。「―・い小花」

ジオラマ【diorama】

①長い布に描いた背景の前に物を置いて照明し、実際の光景を見るような錯覚をおこさせる見世物。1889年(明治22)以降、東京の浅草辺に流行。幻視画。ディオラマ。→パノラマ。

②実際の風景に似せて小型模型を配したもの。

しおり【栞】シヲリ

(「枝折しおり」から転じて)

①案内。手引き。入門書。「入学の―」

②読みかけの書物の間に挟んで目印とする、短冊形の紙片やひも。古くは木片・竹片などでも作った。「―をはさむ」→装丁(図)

栞

撮影:関戸 勇

⇒しお‐や【塩屋】

しお‐ゆ【塩湯・潮湯】シホ‥

①(→)「しおぶろ」に同じ。

②塩分を含む温泉。塩類泉。夫木和歌抄26「わたつ海ははるけきものをいかにして有馬の山に―出づらむ」

③白湯さゆに食塩を入れたもの。

しお‐ゆあみ【潮浴み】シホ‥

(→)「しおとうじ」に同じ。後拾遺和歌集旅「明石といふ処に―に罷りて」

しお‐ゆで【塩茹で】シホ‥

塩水で食物をゆでること。また、その料理。「ジャガいもの―」

しおらし・いシヲラシイ

〔形〕[文]しをら・し(シク)

①優美である。狂言、茫々頭「田舎人さうなが、―・しや」

②控え目でつつしみがあり、感心である。柔順で可憐かれんである。日本永代蔵2「此娘、―・しくかしこまり」。「―・いことを言う」

③かわいらしい。「―・い小花」

ジオラマ【diorama】

①長い布に描いた背景の前に物を置いて照明し、実際の光景を見るような錯覚をおこさせる見世物。1889年(明治22)以降、東京の浅草辺に流行。幻視画。ディオラマ。→パノラマ。

②実際の風景に似せて小型模型を配したもの。

しおり【栞】シヲリ

(「枝折しおり」から転じて)

①案内。手引き。入門書。「入学の―」

②読みかけの書物の間に挟んで目印とする、短冊形の紙片やひも。古くは木片・竹片などでも作った。「―をはさむ」→装丁(図)

栞

撮影:関戸 勇

しおり【萎】シヲリ

能や狂言の動作の一つ。うつむいて掌てのひらを目の前にかざし、涙を押さえる様子をすること。

しおり【撓】シヲリ

(「しほり」とも書いた)蕉風俳諧の根本理念の一つ。人間や自然を哀憐をもって眺める心から流露したものがおのずから句の姿に現れたもの。→さび(寂)→細み

し‐おり【枝折】‥ヲリ

①山道などで、木の枝を折りかけて帰りの道しるべとすること。新古今和歌集春「吉野山去年こぞの―の道変へて」

②枝折垣の略。

③枝折戸の略。

④城郭の異称。太閤記12「三の丸―ぎはまで追ひ入りしかども」

⇒しおり‐がき【枝折垣】

⇒しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】

じ‐おり【地織】ヂ‥

その地方で、主に自家用に供するために織った布。

しおり‐がき【枝折垣】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった垣。

⇒し‐おり【枝折】

しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった、簡単な押し開き戸。

⇒し‐おり【枝折】

しおりはぎ【撓萩】シヲリ‥

室町時代の流行歌。歌詞は「しをればつらき宿のこはぎはら」など。

しお・る【責る】シヲル

〔他四〕

折檻せっかんする。伊勢物語「蔵にこめて―・り給うければ、蔵にこもりて泣く」

しお・る【萎る・撓る】シヲル

[一]〔他四〕

しおれさせる。たわませる。玉葉集秋「秋風は軒ばの松を―・る夜に月は雲ゐをのどかにぞゆく」

[二]〔自下二〕

⇒しおれる(下一)

しお・る【霑る】シホル

〔自四〕

うるおう。ぬれる。仁徳紀「衣被おおみそおおみふすま露に―・る」

し‐お・る【枝折る・栞る】‥ヲル

〔他四〕

木の枝を折って道しるべとする。転じて、道案内をする。浜松中納言物語1「世のうさに―・らで入りし奥山に」

しお・れる【萎れる】シヲレル

〔自下一〕[文]しを・る(下二)

①草木などが、生気を失ってしぼむ。万葉集19「事繁み相問はなくに梅の花雪に―・れてうつろはむかも」。「日照り続きで庭の花が―・れた」

②衣などが雨露などにぬれ、また、古くなってくたくたになる。続拾遺和歌集秋「月にゆくとほやまずりのかり衣―・るる露に夜は更けにけり」。平家物語12「涙に袖は―・れつつ」

③力がぬけてぐったりする。しょんぼりする。源氏物語真木柱「女君、あやしう悩ましげにのみもてない給ひて、すくよかなる折もなく―・れ給へるを」。「彼は近頃いやに―・れているね」

④能や狂言で、「しおり」の動作をする。→しおり(萎)

しおり【萎】シヲリ

能や狂言の動作の一つ。うつむいて掌てのひらを目の前にかざし、涙を押さえる様子をすること。

しおり【撓】シヲリ

(「しほり」とも書いた)蕉風俳諧の根本理念の一つ。人間や自然を哀憐をもって眺める心から流露したものがおのずから句の姿に現れたもの。→さび(寂)→細み

し‐おり【枝折】‥ヲリ

①山道などで、木の枝を折りかけて帰りの道しるべとすること。新古今和歌集春「吉野山去年こぞの―の道変へて」

②枝折垣の略。

③枝折戸の略。

④城郭の異称。太閤記12「三の丸―ぎはまで追ひ入りしかども」

⇒しおり‐がき【枝折垣】

⇒しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】

じ‐おり【地織】ヂ‥

その地方で、主に自家用に供するために織った布。

しおり‐がき【枝折垣】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった垣。

⇒し‐おり【枝折】

しおり‐ど【枝折戸・柴折戸】‥ヲリ‥

竹または木の枝を折りかけてつくった、簡単な押し開き戸。

⇒し‐おり【枝折】

しおりはぎ【撓萩】シヲリ‥

室町時代の流行歌。歌詞は「しをればつらき宿のこはぎはら」など。

しお・る【責る】シヲル

〔他四〕

折檻せっかんする。伊勢物語「蔵にこめて―・り給うければ、蔵にこもりて泣く」

しお・る【萎る・撓る】シヲル

[一]〔他四〕

しおれさせる。たわませる。玉葉集秋「秋風は軒ばの松を―・る夜に月は雲ゐをのどかにぞゆく」

[二]〔自下二〕

⇒しおれる(下一)

しお・る【霑る】シホル

〔自四〕

うるおう。ぬれる。仁徳紀「衣被おおみそおおみふすま露に―・る」

し‐お・る【枝折る・栞る】‥ヲル

〔他四〕

木の枝を折って道しるべとする。転じて、道案内をする。浜松中納言物語1「世のうさに―・らで入りし奥山に」

しお・れる【萎れる】シヲレル

〔自下一〕[文]しを・る(下二)

①草木などが、生気を失ってしぼむ。万葉集19「事繁み相問はなくに梅の花雪に―・れてうつろはむかも」。「日照り続きで庭の花が―・れた」

②衣などが雨露などにぬれ、また、古くなってくたくたになる。続拾遺和歌集秋「月にゆくとほやまずりのかり衣―・るる露に夜は更けにけり」。平家物語12「涙に袖は―・れつつ」

③力がぬけてぐったりする。しょんぼりする。源氏物語真木柱「女君、あやしう悩ましげにのみもてない給ひて、すくよかなる折もなく―・れ給へるを」。「彼は近頃いやに―・れているね」

④能や狂言で、「しおり」の動作をする。→しおり(萎)

しお‐がしら【潮頭】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐がしら【潮頭】シホ‥

沖からさしてくる潮の波がしら。しおさき。「名月や門へさしくる―」(芭蕉)

しお‐かぜ【潮風】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐かぜ【潮風】シホ‥

①潮気を含んだ海からの風。

②潮の満ち干の時に吹く風。

しお‐がま【塩竈・塩釜】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐がま【塩竈・塩釜】シホ‥

海水を汲み入れて塩を製するかまど。古今和歌集哀傷「きみまさで煙たえにし―の」

⇒しおがま‐ぎく【塩竈菊】

⇒しおがま‐ざくら【塩竈桜】

しおがま【塩竈・塩釜】シホ‥(地名他)🔗⭐🔉

しおがま【塩竈・塩釜】シホ‥

①宮城県中部の市。松島湾の南西端に臨む漁港。古来の景勝地。(歌枕)人口5万9千。

▷行政上の市名は「塩竈市」と書く。

塩竈

撮影:関戸 勇

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

②みじん粉に砂糖・塩・水を加えて混ぜ、これを篩ふるいにかけ、押枠でかためた菓子。塩竈神社付近で製して売り始めたものという。

塩竈

撮影:関戸 勇

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

⇒しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】

しおがま‐ぎく【塩竈菊】シホ‥🔗⭐🔉

しおがま‐ぎく【塩竈菊】シホ‥

ゴマノハグサ科の半寄生多年草。茎は四角で、高さ約50センチメートル。夏秋の頃、紅紫色の唇形花を総状花序につけ、花後、小形の蒴果さくかを結ぶ。高山に生えるヨツバシオガマ・ミヤマシオガマなどの近縁種がある。シオガマ。塩竈草。

しおがまぎく

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐ざくら【塩竈桜】シホ‥🔗⭐🔉

しおがま‐ざくら【塩竈桜】シホ‥

桜の一種。八重の花弁。「葉まで(浜で)美しい」の意という。

⇒しお‐がま【塩竈・塩釜】

しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】シホ‥🔗⭐🔉

しおがま‐じんじゃ【塩竈神社】シホ‥

宮城県塩竈市にある元国幣中社。祭神は塩土老翁しおつちのおじ神ほか。古来、安産の神として名高い。境内に志波彦神社が鎮座。

塩竈神社

撮影:新海良夫

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

⇒しおがま【塩竈・塩釜】

しお‐から【塩辛】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐から【塩辛】シホ‥

①イカ・ウニや魚などの肉・卵または内臓などを塩漬にして発酵させたもの。カツオの内臓を用いたものを酒盗しゅとうというなど、材料によって固有の名称があり、酒肴として珍重する。

②(→)「ひしお」2に同じ。

⇒しおから‐ごえ【塩辛声】

⇒しおから‐とんぼ【塩辛蜻蛉】

しお‐から・い【塩辛い】シホ‥🔗⭐🔉

しお‐から・い【塩辛い】シホ‥

〔形〕[文]しほから・し(ク)

①塩けが強い。今昔物語集28「鰺あじの塩辛、鯛の醤ひしおなどの諸もろもろに―・き物共を」。「―・い漬物」

②声がしわがれている。

広辞苑に「しお」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む