複数辞典一括検索+![]()

![]()

しがらき【信楽】🔗⭐🔉

しがらき‐がさ【信楽笠】🔗⭐🔉

しがらき‐がさ【信楽笠】

信楽地方から産出したかぶり笠。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】🔗⭐🔉

しがらき‐の‐みや【信楽宮・紫香楽宮】

聖武天皇の離宮。742年(天平14)造営。その跡は、今の滋賀県甲賀市信楽町黄瀬きのせまたは宮町付近とされる。甲賀宮。

⇒しがらき【信楽】

しがらき‐やき【信楽焼】🔗⭐🔉

しがらき‐やき【信楽焼】

信楽地方から産出する陶器。鎌倉時代に常滑とこなめ焼の影響のもとに開窯し、壺・擂鉢すりばち・甕かめなどの雑器を製出。室町後期に及んで茶道具として用いられ、茶陶を焼いて賞玩される。

⇒しがらき【信楽】

しぎ‐さん【信貴山】🔗⭐🔉

しぎ‐さん【信貴山】

奈良県北西部、生駒山地南部にある山。標高437メートル。山腹に信貴山寺、頂上に松永久秀の城址がある。

信貴山

撮影:的場 啓

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】‥ヱ‥🔗⭐🔉

しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】‥ヱ‥

信貴山寺を再興した修行僧命蓮みょうれんにまつわる三つの奇蹟談を3巻に描いた絵巻。12世紀後半成る。動きに富む貴賤さまざまの人物の表情姿態を、すぐれた筆力で自在に描く。日本の絵巻物の代表的遺品の一つ。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しぎさん‐じ【信貴山寺】🔗⭐🔉

しぎさん‐じ【信貴山寺】

信貴山の東腹にある信貴山真言宗の総本山。正称は朝護孫子寺ちょうごそんしじ。聖徳太子の創建と伝え、延喜(901〜923)年間、命蓮みょうれんが再興。初め天台系、次いで真言系修験道の道場となる。本尊は毘沙門天。信貴山縁起絵巻を所蔵。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しのだ【信太・信田】🔗⭐🔉

しのだ‐ずし【信太鮨】🔗⭐🔉

しのだ‐ずし【信太鮨】

(狐は油揚を好むということから、信太の森の狐の伝説によって命名されたという)稲荷鮨いなりずしの別名。

⇒しのだ【信太・信田】

しのだ‐づま【信太妻】🔗⭐🔉

しのだ‐づま【信太妻】

信太の森の葛の葉狐くずのはぎつねが安倍保名あべのやすなと結婚し、1子をもうけたという伝説。説経・浄瑠璃・歌舞伎などの題材となった。→葛の葉。

⇒しのだ【信太・信田】

しのだ‐の‐もり【信太の森】🔗⭐🔉

しのだ‐の‐もり【信太の森】

大阪府和泉市信太山にある森。樟の大樹の下に、白狐のすんだという洞窟がある。葛の葉の伝説で有名。時雨・紅葉の名所。「篠田の森」とも書く。(歌枕) 源氏物語若菜上「この―を道のしるべにてまうで給ふ」

⇒しのだ【信太・信田】

しのだ‐まき【信太巻・信田巻】🔗⭐🔉

しのだ‐まき【信太巻・信田巻】

(油揚を用いるので、信太狐の伝説によって命名されたという)魚介・野菜・乾物などを刻み合わせて、油揚を袋状にした中に詰めたり、巻いたりしたものを甘く煮た料理。

⇒しのだ【信太・信田】

しん【信】🔗⭐🔉

しん【信】

①欺かないこと。言をたがえないこと。まこと。

②思い込み疑わないこと。「―をおく」

③宗教に帰依きえすること。徒然草「ゆゆしく―おこしたり」

④伝達のための手段。たより。合図。また、手紙などを数える語。「第2―」

⑤信濃国しなののくにの略。

⇒信あれば徳あり

⇒信は荘厳より起こる

⇒信を置く

⇒信を問う

⇒信をなす

しん‐あい【信愛】🔗⭐🔉

しん‐あい【信愛】

①信用してかわいがること。

②信仰と愛。

○信あれば徳ありしんあればとくあり🔗⭐🔉

○信あれば徳ありしんあればとくあり

信仰する者には徳行がある。信心すれば必ず福徳が伴う。

⇒しん【信】

しん‐あん【新案】

あたらしい思いつき・考案。また、それによって作られたもの。「―特許」

しん‐あん【審案】

とりしらべること。

しん‐い【心意】

こころ。精神。

しん‐い【臣位】‥ヰ

臣下のくらい。臣たる身分。

しん‐い【身位】‥ヰ

身分や地位。

しん‐い【辛夷】

モクレン・タムシバまたは同属植物のつぼみを乾燥した生薬。漢方で、鼻炎・蓄膿症・鼻疾患に基づく頭痛に用いる。味は辛く、やや苦い。

しん‐い【神位】‥ヰ

①朝廷が神に奉る位階。諸王臣の位階との関係はない。神階。

②祭儀に神霊をすえる所。

しん‐い【神威】‥ヰ

神の威光・威力。

しん‐い【神異】

人智を越えて神秘霊妙なこと。

しん‐い【神意】

神のこころ。神の意志。神慮。

⇒しんい‐せつ【神意説】

しん‐い【宸意】

天子のおぼしめし。宸旨。

しん‐い【真意】

①本当の気持・意向。「―をはかりかねる」

②真実の意義。

しん‐い【深衣】

中国古代、士大夫が朝廷で平常着用した制服。衣うわぎと裳もすそとをつなげて仕立てたもの。

しん‐い【深意】

深い意味。深いわけ。

しん‐い【寝衣】

寝る時に着る衣服。ねまき。

しん‐い【瞋恚】

(シンニとも)〔仏〕三毒・十悪の一つ。自分の心に逆らうものをいかりうらむこと。怒り。太平記34「―強盛の大魔王」

⇒瞋恚の炎

しん‐い【震位】‥ヰ

(「震」は八卦の一つ。方位で東に配するからいう)東宮のくらい。

しん‐い【鍼医】

鍼はり治療の医者。はりい。

しん‐い【襯衣】

肌着。襦袢ジバン。シャツ。

しん‐い【讖緯】‥ヰ

(「讖」は予言、「緯」は緯書の意)未来に来るべき兆または吉凶を書きしるした書。

⇒しんい‐せつ【讖緯説】

じん‐い【人為】‥ヰ

①人の力で行うこと。人間のしわざ。

②自然のままでなく、人手を加えること。人工。「―的」

⇒じんい‐さいがい【人為災害】

⇒じんい‐じゅせい【人為授精】

⇒じんい‐じゅふん【人為授粉】

⇒じんい‐せんたく【人為選択】

⇒じんい‐てき【人為的】

⇒じんい‐とうた【人為淘汰】

⇒じんい‐とつぜんへんい【人為突然変異】

⇒じんい‐ぶんるい【人為分類】

じん‐い【人意】

世間の人の心。人心。

しん‐いき【神域】‥ヰキ

神社の区域内。境内。

しん‐いき【震域】‥ヰキ

地震の際、一定の震度を感ずる地域。

しん‐いけい【沈惟敬】‥ヰ‥

(チンイケイとも)明の武官。浙江嘉興の人。朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の際、小西行長と講和を画策し、1596年に明の正使楊方亨の副使として来日し、豊臣秀吉と会見、講和条件がととのわず帰国。講和画策のために、秀吉から明帝への国書を偽作した罪で処刑。( 〜1597)

じんい‐さいがい【人為災害】‥ヰ‥

「自然災害」参照。

⇒じん‐い【人為】

じんい‐じゅせい【人為授精】‥ヰ‥

(→)人工授精に同じ。

⇒じん‐い【人為】

じんい‐じゅふん【人為授粉】‥ヰ‥

人の手によって行う授粉。人工授粉。

⇒じん‐い【人為】

しんい‐せつ【神意説】

国家存立の基礎または君主の権力の根源は神の意志に存するという説。→帝王神権説

⇒しん‐い【神意】

しんい‐せつ【讖緯説】‥ヰ‥

中国古代の予言説。陰陽五行説にもとづき、日食・月食・地震などの天変地異または緯書によって運命を予測する。先秦時代から起こり漢代から盛行、弊害が多いので晋以後しばしば禁ぜられた。→辛酉しんゆう革命

⇒しん‐い【讖緯】

じんい‐せんたく【人為選択】‥ヰ‥

(→)人為淘汰に同じ。

⇒じん‐い【人為】

しんいっきょう‐しょう【心一境性】‥キヤウシヤウ

〔仏〕心に生じる働きを一つの対象に結びつけ、その他に向かないようにすること。仏法の瞑想の基本。

じんい‐てき【人為的】‥ヰ‥

自然のままではなく、人の手が加わっているさま。

⇒じん‐い【人為】

しん‐いと【新糸】

その年の春蚕はるごの繭から製した生糸。

じんい‐とうた【人為淘汰】‥ヰタウ‥

生物の品種改良において、目的にかなった型の個体を何代も選抜・育成して交配し、その形質を一定の方向に変化させること。人為選択。↔自然淘汰。

⇒じん‐い【人為】

じんい‐とつぜんへんい【人為突然変異】‥ヰ‥

遺伝子や染色体に人工的に変化を起こさせて得られる突然変異。H.J.マラーがショウジョウバエのX線照射によって初めて得た。ほかに化学物質・温度などによって起こし得る。誘導突然変異。誘発突然変異。

⇒じん‐い【人為】

しん‐えつ【信越】‥ヱツ🔗⭐🔉

しん‐えつ【信越】‥ヱツ

信濃しなのと三越さんえつ(または越後)。長野・新潟県地方。

⇒しんえつ‐ほんせん【信越本線】

しんえつ‐ほんせん【信越本線】‥ヱツ‥🔗⭐🔉

しんえつ‐ほんせん【信越本線】‥ヱツ‥

JR線の一つ。群馬県高崎から横川までと長野県篠ノ井から長野・直江津を経て新潟に至る2区間。軽井沢から篠ノ井は、しなの鉄道および代替バスに分離された。全長250.3キロメートル。

⇒しん‐えつ【信越】

しん‐かん【信管】‥クワン🔗⭐🔉

しん‐かん【信管】‥クワン

炸薬に点火して弾丸を炸裂させるため、弾頭または弾底につける起爆装置。弾道の或る1点で弾丸を炸裂させる時限信管、目標に衝突した時に弾丸を爆発させる着発信管、近接信管などがある。

しん‐ぎ【信義】🔗⭐🔉

しん‐ぎ【信義】

信を守り義を行うこと。約束を守り務めを果たすこと。あざむかないこと。雨月物語1「一生を―の為に終る」。「―を守る」「―にもとる」

⇒しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】

⇒しんぎ‐そく【信義則】

しん‐ぎ【信疑】🔗⭐🔉

しん‐ぎ【信疑】

信ずることと疑うこと。信ずべきことと疑わしいこと。

しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】🔗⭐🔉

しんぎ‐せいじつ‐の‐げんそく【信義誠実の原則】

⇒しんぎそく(信義則)。

⇒しん‐ぎ【信義】

しんぎ‐そく【信義則】🔗⭐🔉

しんぎ‐そく【信義則】

信義誠実の原則の略称。私法上、権利の行使や義務の履行にあたり、社会生活を営む者として、相手方の信頼や期待を裏切らないように誠意をもって行動することを求める法理。

⇒しん‐ぎ【信義】

しん‐きょ【信拠】🔗⭐🔉

しん‐きょ【信拠】

信じてよりどころにすること。また、信頼しうる証拠。

しん‐きょう【信教】‥ケウ🔗⭐🔉

しん‐きょう【信教】‥ケウ

宗教を信ずること。

⇒しんきょう‐の‐じゆう【信教の自由】

しん‐ぎょう【信楽】‥ゲウ🔗⭐🔉

しん‐ぎょう【信楽】‥ゲウ

〔仏〕教えを信じ願うこと。特に浄土教で、弥陀の本願に関していう。→三信

しんきょう‐の‐じゆう【信教の自由】‥ケウ‥イウ🔗⭐🔉

しんきょう‐の‐じゆう【信教の自由】‥ケウ‥イウ

どんな宗教を信じるのも信じないのも自由であること。日本では憲法第20条によって保障。

→参照条文:日本国憲法第20条

⇒しん‐きょう【信教】

しん‐きん【信金】🔗⭐🔉

しん‐きん【信金】

信用金庫の略。

しん‐げ【信解】🔗⭐🔉

しん‐げ【信解】

〔仏〕教法を確信して了解すること。

しん‐けん【信験】🔗⭐🔉

しん‐けん【信験】

①たしかなしるし。信証。

②たしかなききめ。効験。

しんげん【信玄】🔗⭐🔉

しん‐げん【信言】🔗⭐🔉

しん‐げん【信言】

信実のことば。信用すべきことば。

しんげん‐かほう【信玄家法】‥ハフ🔗⭐🔉

しんげん‐かほう【信玄家法】‥ハフ

甲州法度はっとの俗称。

⇒しんげん【信玄】

しんげん‐づつみ【信玄堤】🔗⭐🔉

しんげん‐づつみ【信玄堤】

武田信玄が甲斐の釜無川(富士川上流)治水のために構築した堤防。霞堤かすみていなど、戦国大名の治水技術と民政を代表するもので、いま甲斐市竜王付近に一部遺構がある。

⇒しんげん【信玄】

しんげん‐ぶくろ【信玄袋】🔗⭐🔉

しんげん‐ぶくろ【信玄袋】

手提げ袋の一種。厚地の織物で作り、厚紙を芯にした底を付け、口を紐で締め括るようにした、主として旅行用のもの。明治中期より流行。田山花袋、髪「―の中には、新形旅行用の化粧道具が入つて居た」

信玄袋

提供:ポーラ文化研究所

⇒しんげん【信玄】

⇒しんげん【信玄】

⇒しんげん【信玄】

⇒しんげん【信玄】

しんげん‐りゅう【信玄流】‥リウ🔗⭐🔉

しんげん‐りゅう【信玄流】‥リウ

(→)甲州流こうしゅうりゅうに同じ。

⇒しんげん【信玄】

しん‐こう【信仰】‥カウ🔗⭐🔉

しん‐こう【信仰】‥カウ

(古くはシンゴウとも)信じたっとぶこと。宗教活動の意識的側面をいい、神聖なもの(絶対者・神をも含む)に対する畏怖からよりは、親和の情から生ずると考えられ、儀礼と相俟あいまって宗教の体系を構成し、集団性および共通性を有する。「―を捨てる」「―心」

⇒しんこう‐かじょう【信仰箇条】

⇒しんこう‐ぎにんろん【信仰義認論】

⇒しんこう‐こくはく【信仰告白】

⇒しんこう‐りょうほう【信仰療法】

しん‐ごう【信号】‥ガウ🔗⭐🔉

しん‐ごう【信号】‥ガウ

①隔たった二者以上の間で、一定の符号を用いて意思を通ずる方法。また、その符号。符号には、色・音・形・光などを用いる。「手旗―」

②特に、道路・鉄道などの交通信号。また、交通信号機。

⇒しんごう‐か【信号火】

⇒しんごう‐き【信号機】

⇒しんごう‐じょう【信号場】

⇒しんごう‐らっぱ【信号喇叭】

しんごう‐か【信号火】‥ガウクワ🔗⭐🔉

しんごう‐か【信号火】‥ガウクワ

信号のために挙げる火。昔の烽火のろしはその一つ。

⇒しん‐ごう【信号】

しんこう‐かじょう【信仰箇条】‥カウ‥デウ🔗⭐🔉

しんこう‐かじょう【信仰箇条】‥カウ‥デウ

(→)信条2に同じ。

⇒しん‐こう【信仰】

しんごう‐き【信号機】‥ガウ‥🔗⭐🔉

しんごう‐き【信号機】‥ガウ‥

道路・鉄道に設置し、進行・停止などの交通信号を表示する機器。信号。交通信号機。

⇒しん‐ごう【信号】

しんこう‐ぎにんろん【信仰義認論】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐ぎにんろん【信仰義認論】‥カウ‥

キリスト教において、人は善行の見返りとして神によって義とされ救済されるのではなく、ただ信仰によって義とされるとする考え方。ルターが主唱し、プロテスタント諸派に共通の主張となった。

⇒しん‐こう【信仰】

しんこう‐こくはく【信仰告白】‥カウ‥🔗⭐🔉

しんこう‐こくはく【信仰告白】‥カウ‥

(confession イギリス・ Bekenntnis ドイツ)

①イエス=キリストに対する自己の信仰を明白に言い表すこと。

②1の内容を要約し定式化した表現。主にプロテスタント教会でいい、カトリックや東方正教会の信条にあたる。「アウクスブルク―」

⇒しん‐こう【信仰】

しんごう‐じょう【信号場】‥ガウヂヤウ🔗⭐🔉

しんごう‐じょう【信号場】‥ガウヂヤウ

列車の行違い・待合せなどをするために待避線・信号機などを設けた場所。JRでは停車場の一種とする。

⇒しん‐ごう【信号】

しんごう‐らっぱ【信号喇叭】‥ガウ‥🔗⭐🔉

しんごう‐らっぱ【信号喇叭】‥ガウ‥

信号として吹奏するらっぱ。また、信号をしようとする時に吹奏するらっぱ。

⇒しん‐ごう【信号】

しんこう‐りょうほう【信仰療法】‥カウレウハフ🔗⭐🔉

しんこう‐りょうほう【信仰療法】‥カウレウハフ

信仰の効用を身体に及ぼして疾病を治療すること。クリスチャン‐サイエンスや呪医による治療の類。

⇒しん‐こう【信仰】

しん‐し【信使】🔗⭐🔉

しん‐し【信使】

①使者。使節。

②まことの使者。

しん‐じ【信士】🔗⭐🔉

しん‐じ【信士】

〔仏〕(優婆塞うばそくの訳語「清信士」の略)

①在俗男子の仏教信者。しんし。

②男子の戒名の下につける語。↔信女しんにょ

しん‐じつ【信実】🔗⭐🔉

しん‐じつ【信実】

まじめでいつわりのないこと。正直。

しん‐じゃ【信者】🔗⭐🔉

しん‐じゃ【信者】

その宗教を信仰する人。信徒。また、ある人物・主義などの信奉者の意にも使う。「キリスト教の―」

しん‐しゅう【信州】‥シウ🔗⭐🔉

しん‐しゅう【信州】‥シウ

信濃しなの国の別称。

⇒しんしゅう‐だいがく【信州大学】

⇒しんしゅう‐みそ【信州味噌】

しんしゅうかわなかじまかっせん【信州川中島合戦】‥シウカハ‥🔗⭐🔉

しんしゅうかわなかじまかっせん【信州川中島合戦】‥シウカハ‥

浄瑠璃。近松門左衛門作の時代物。1721年(享保6)初演。長尾・武田両家の戦に、山本勘助母子の義心を織り込む。3段目口が「輝虎てるとら配膳」として名高い。後に歌舞伎化。

しんしゅう‐だいがく【信州大学】‥シウ‥🔗⭐🔉

しんしゅう‐だいがく【信州大学】‥シウ‥

国立大学法人の一つ。松本医大・松本高校・上田繊維専門学校・長野師範・同青年師範・松本医専・長野工専・県立農専を母体として1949年設置。2004年法人化。本部は松本市。

⇒しん‐しゅう【信州】

しんしゅう‐みそ【信州味噌】‥シウ‥🔗⭐🔉

しんしゅう‐みそ【信州味噌】‥シウ‥

おもに長野県で生産される、色の淡い辛口のみそ。

⇒しん‐しゅう【信州】

しん‐しゅく【信宿】🔗⭐🔉

しん‐しゅく【信宿】

2晩どまり。再宿。性霊集2「―にしてついにその頂きを見る」

しん‐しょ【信書】🔗⭐🔉

しん‐しょ【信書】

特定の人が特定の人に意思などを通ずる文書。てがみ。書状。

⇒しんしょ‐いんとく‐ざい【信書隠匿罪】

⇒しんしょ‐の‐ひみつ【信書の秘密】

しんしょ‐いんとく‐ざい【信書隠匿罪】🔗⭐🔉

しんしょ‐いんとく‐ざい【信書隠匿罪】

他人の信書の発見を妨げる罪。

⇒しん‐しょ【信書】

しん‐しょう【信証】🔗⭐🔉

しん‐しょう【信証】

あかし。しるし。証拠。

しん‐じょう【信条】‥デウ🔗⭐🔉

しん‐じょう【信条】‥デウ

①かたく信ずる事柄。「思想―の自由」「誠実を―とする」

②(symbolum・credo ラテン)キリスト教で、中心的な信仰告白の表現。教義を簡潔に要約したもの。信徒信条・ニカイア信条・アウクスブルク信仰告白など。信仰箇条。信経。クレド。

しんしょう‐ひつばつ【信賞必罰】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

しんしょう‐ひつばつ【信賞必罰】‥シヤウ‥

[漢書芸文志]賞すべき功績のある者は必ず賞し、罪を犯した者は必ず罰すること。賞罰を厳格に行うこと。

しんしょ‐の‐ひみつ【信書の秘密】🔗⭐🔉

しんしょ‐の‐ひみつ【信書の秘密】

発信者が秘密にする意思を有する信書は、その秘密を侵されないこと。明治憲法第26条でも保障され、日本国憲法第21条では通信の秘密としてこれを保障する。

→参照条文:日本国憲法第21条

⇒しん‐しょ【信書】

しん・じる【信じる】🔗⭐🔉

しん・じる【信じる】

〔他上一〕

(→)「信ずる」に同じ。

しん‐しん【信臣】🔗⭐🔉

しん‐しん【信臣】

①信頼する臣。

②信使として遣わされた臣下。

しん‐じん【信心】🔗⭐🔉

しんじん‐か【信心家】🔗⭐🔉

しんじん‐か【信心家】

神仏を信心する人。

⇒しん‐じん【信心】

しんじん‐けつじょう【信心決定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

しんじん‐けつじょう【信心決定】‥ヂヤウ

〔仏〕疑念をさしはさまない信心。弥陀の救済を信ずる心が確として動かないこと。

⇒しん‐じん【信心】

○信心過ぎて極楽を通り越すしんじんすぎてごくらくをとおりこす🔗⭐🔉

○信心過ぎて極楽を通り越すしんじんすぎてごくらくをとおりこす

信心に凝りすぎてかえって本当の信心を見失うことをいう。

⇒しん‐じん【信心】

しんしん‐そうかん【心身相関】‥サウクワン

心と身体が二元論的に対立するのではなく、相互に関係し一体であるとみる見方。

⇒しん‐しん【心身】

しんしん‐そうしつ‐しゃ【心神喪失者】‥サウ‥

〔法〕精神機能の障害のため意思能力を欠く状態にある者。1999年の民法改正前の禁治産者の要件を指す用語。

⇒しん‐しん【心神】

しんしんそうしつしゃ‐とう‐いりょう‐かんさつ‐ほう【心神喪失者等医療観察法】‥サウ‥レウクワン‥ハフ

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行なった者の病状を改善し、その再発を防止するために、強制入院や通院の要件・手続を定めた法律。2003年制定、05年施行。

⇒しん‐しん【心神】

しんじん‐だつらく【身心脱落】

〔仏〕身も心も一切の束縛から解放されて絶対的な自由を獲得すること。道元の言葉。

⇒しん‐じん【身心】

しんしん‐とう【新進党】‥タウ

1994年、新生党(羽田孜はたつとむ代表)・公明党・日本新党・民社党を中心に結成された政党。分裂により、98年解党。→民主党2㋒

⇒しん‐しん【新進】

しん‐しんとう【新新刀】‥タウ

江戸後期、刀工の水心子正秀が提唱して作り始めた古刀の鍛法による復古刀。

しんじん‐どうけい‐せつ【神人同形説】

宗教上の擬人観の一つ。崇拝の対象すなわち神に、人類の性質または人類に類似した性質を賦与するもの。

⇒しん‐じん【神人】

○信心は徳の余りしんじんはとくのあまり🔗⭐🔉

○信心は徳の余りしんじんはとくのあまり

信心するのは、生活に余裕あっての上のことである。衣食住に忙しくては、信心を起こすひまがない。後生ごしょうは徳の余り。

⇒しん‐じん【信心】

しん‐じんぶんしゅぎ【新人文主義】

(Neuhumanismus ドイツ)古代ギリシアやルネサンスの学芸を理想とし、人間性の全面的発展と完成を求めた文化上・文芸上・教育上の思潮。18世紀後半ドイツに起こる。ヴィンケルマン・レッシング・ヘルダー・ゲーテ・シラー・フンボルトらがその代表。

じんしん‐ほご‐ほう【人身保護法】‥ハフ

(Habeas Corpus Act)法律上正当の手続によらないで現に身体の自由を拘束されている者がある場合に、司法裁判により迅速・容易に自由を回復させる制度を定めた法律。1679年、イギリス議会がチャールズ2世の専横に対抗して立法したのに始まる。日本では1948年制定。

⇒じん‐しん【人身】

しん‐じんみんぐん【新人民軍】

(→)エヌ‐ピー‐エー(NPA)に同じ。

しんじんめい【信心銘】

禅の究極の境地を4言146句の詩に託して歌ったもの。1巻。中国南北朝時代、禅宗第3祖の僧璨そうさん( 〜606)の著とされる。

しんしん‐もんだい【心身問題】

精神と身体との関係をめぐる哲学上の問題。特にデカルトの心身二元論以降、心身平行論・機械原因論・予定調和説・随伴現象説などが提起され、脳科学や神経科学の発達に伴い、心的状態と脳状態との関係を問う心脳問題も展開している。

⇒しん‐しん【心身】

しん‐しんりしゅぎ【新心理主義】

20世紀の初め、精神分析学を利用し、人間を深層心理から捉えて描こうとした文学上の立場。イギリスのジョイス・ウルフ、フランスのプルーストらはその代表。日本では昭和初期に伊藤整らが主張し、横光利一・川端康成・堀辰雄らもこれを試みた。

しん‐じんるい【新人類】

従来なかった新しい感性や価値観を持つ若い世代を異人種のようにいう語。1980年代後半から広まった。

ジンス【jeans・仁斯】

⇒ジーンズ

じん・す【陣す】ヂン‥

〔自サ変〕

陣を構える。じんどる。

しん‐すい【心酔】

①物事にふけって、心を奪われること。

②その人の人柄や業績に心から感服し傾倒すること。「漱石に―する」

しん‐すい【神水】

⇒じんずい

しん‐すい【浸水】

水が入りこむこと。水にひたること。また、その水。「床下―」

⇒しんすい‐かおく【浸水家屋】

しん‐すい【深水】

深い水。水中の深い所。

⇒しんすい‐は【深水波】

しん‐すい【深邃】

①地の奥深いこと。幽邃。

②学芸などの奥深いこと。

しん‐すい【進水】

新しく建造した艦船を造船台から滑らせて水上に浮かばせること。

⇒しんすい‐しき【進水式】

⇒しんすい‐だい【進水台】

しん‐すい【滲水】

しみこんだ水。

しん‐すい【薪水】

①たきぎと水。燃料と飲用水。

②たきぎを拾い水を汲むこと。広く、炊事・家事。

⇒しんすい‐きゅうよ‐れい【薪水給与令】

⇒しんすい‐の‐ろう【薪水の労】

しん‐すい【親水】

①水との親和性があること。

②水に親しむこと。

⇒しんすい‐き【親水基】

⇒しんすい‐けん【親水権】

⇒しんすい‐コロイド【親水コロイド】

⇒しんすい‐せい【親水性】

しん‐ずい【心髄】

①中心にある髄。

②中心。中枢。

③心中。心底。

しん‐ずい【神瑞】

霊妙なよいしるし。

しん‐ずい【神髄・真髄】

その道の奥義。蘊奥うんおう。「芸の―を究める」

じん‐すい【尽瘁】

[詩経小雅、北山「或は尽瘁して国に事つかう」](「瘁」は病み疲れる意)一所懸命に力を尽くして労苦すること。「事業に―する」

じん‐すい【腎水】

精液。好色一代男1「―をかえほして」

じん‐ずい【神水】

(シンスイ・ジンスイとも)

①神に供える水。古今著聞集5「―をうちこぼしたりければ」

②霊験ある水。神聖な水。

㋐神域に湧き出た水。

㋑陰暦5月5日の午うまの刻に雨が降った時、竹の幹を切り、その節の中にためた水。これで薬を製するとよく効くという。〈[季]夏〉

⇒神水を飲む

しんすい‐かおく【浸水家屋】‥ヲク

洪水などのために水にひたった家。

⇒しん‐すい【浸水】

しんすい‐き【親水基】

静電的相互作用や水素結合などにより水分子と弱い結合をつくりやすい原子団。水酸基・カルボキシ基・アミノ基など。↔疎水基。

⇒しん‐すい【親水】

しんすい‐きゅうよ‐れい【薪水給与令】‥キフ‥

江戸幕府が1842年(天保13)に出した外交方針についての法令。阿片戦争の情報を得て、異国船打払令を改め、異国船の来航に際して薪水や食料を給与し、対外的緊張緩和をはかった。

⇒しん‐すい【薪水】

しんすい‐けん【親水権】

水に親しむ権利。環境権の一つとして主張される。

⇒しん‐すい【親水】

じんすい‐こう【沈水香】ヂン‥カウ

(→)沈香じんこうに同じ。

しんすい‐コロイド【親水コロイド】

水との親和性の大きいコロイド粒子を含む水溶液。少量の電解質を加えても凝結を起こしにくい。澱粉・蛋白質のコロイド溶液や原形質はこの類に属する。親水膠質こうしつ。↔疎水コロイド。

⇒しん‐すい【親水】

しんすい‐しき【進水式】

新造艦船を水上に浮かばせる時に行う儀式。

⇒しん‐すい【進水】

しんすい‐せい【親水性】

〔化〕水との相互作用が大きく、親和性が大きい性質。↔疎水性

⇒しん‐すい【親水】

しんすい‐だい【進水台】

新造艦船を造船台から滑らせて水上に浮かばせる装置。

⇒しん‐すい【進水】

しんすい‐の‐ろう【薪水の労】‥ラウ

炊事などの労働。転じて、人に仕えて骨身を惜しまない働きをすること。奥の細道「芭蕉の下葉に軒をならべて、予が―をたすく」

⇒しん‐すい【薪水】

しんすい‐は【深水波】

水深に比して波長が短い波。水の運動が水面付近に限定される。→浅水波

⇒しん‐すい【深水】

しん‐ずいばんきょう‐でん【心随万境転】‥キヤウ‥

心は種々の境遇によって変転するの意。浄瑠璃、心中宵庚申「―と聞く時は、心は境界に従つて転じ変る」

しんじんめい【信心銘】🔗⭐🔉

しんじんめい【信心銘】

禅の究極の境地を4言146句の詩に託して歌ったもの。1巻。中国南北朝時代、禅宗第3祖の僧璨そうさん( 〜606)の著とされる。

しん・ずる【信ずる】🔗⭐🔉

しん・ずる【信ずる】

〔他サ変〕[文]信ず(サ変)

①まことと思う。正しいとして疑わない。「霊魂の不滅を―・ずる」「身の潔白を―・ずる」「勝利を―・ずる」

②まちがいないものと認め、たよりにする。信頼する。信用する。「部下を―・じて仕事をまかせる」

③信仰する。帰依きえする。「仏法を―・ずる」

しん‐せ【信施】🔗⭐🔉

しん‐せ【信施】

(シンゼとも)〔仏〕信者が三宝(仏・法・僧)に捧げる布施。信者の寄進する施物。

⇒しんせ‐むざん【信施無慚】

しんぜい【信西】🔗⭐🔉

しんぜい【信西】

藤原通憲みちのりの剃髪後の称。

⇒しんぜい‐こがくず【信西古楽図】

しんぜい‐こがくず【信西古楽図】‥ヅ🔗⭐🔉

しんぜい‐こがくず【信西古楽図】‥ヅ

平安初期の舞楽・散楽などの様子を描いた図巻。1巻。筆者・成立年代未詳。信西入道本により追加別記した旨の注記がある。

⇒しんぜい【信西】

しんせ‐むざん【信施無慚】🔗⭐🔉

しんせ‐むざん【信施無慚】

僧侶が信施を受けながら、修行につとめず空しく放埒に過ごし、恥じないこと。

⇒しん‐せ【信施】

しん‐たく【信託】🔗⭐🔉

しん‐たく【信託】

①(trust)信用して委託すること。他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと。

②信託事業の略。

⇒しんたく‐がいしゃ【信託会社】

⇒しんたく‐ぎんこう【信託銀行】

⇒しんたく‐ざいさん【信託財産】

⇒しんたく‐じぎょう【信託事業】

⇒しんたく‐とうち【信託統治】

⇒しんたく‐とうち‐りじかい【信託統治理事会】

⇒しんたく‐ほう【信託法】

しんたく‐がいしゃ【信託会社】‥グワイ‥🔗⭐🔉

しんたく‐がいしゃ【信託会社】‥グワイ‥

信託業法に基づき、信託の引受けを営業とする会社。

⇒しん‐たく【信託】

しんたく‐ぎんこう【信託銀行】‥カウ🔗⭐🔉

しんたく‐ぎんこう【信託銀行】‥カウ

普通銀行のうち、信託業務を営むもの。貸付信託・金銭信託など、金銭の信託によって集めた資金の長期貸付を主要業務とする。

⇒しん‐たく【信託】

しんたく‐ざいさん【信託財産】🔗⭐🔉

しんたく‐ざいさん【信託財産】

委託者によって定められた一定の信託目的に従って、受託者が管理または処分する財産。

⇒しん‐たく【信託】

しんたく‐じぎょう【信託事業】‥ゲフ🔗⭐🔉

しんたく‐じぎょう【信託事業】‥ゲフ

信託の引受けを営業とする事業。

⇒しん‐たく【信託】

しん‐にょ【信女】🔗⭐🔉

しん‐にょ【信女】

〔仏〕(優婆夷うばいの漢訳「清信女」の略)

①在俗、女子の仏教信者。

②女子の戒名の下に付ける語。↔信士

○信は荘厳より起こるしんはしょうごんよりおこる🔗⭐🔉

○信は荘厳より起こるしんはしょうごんよりおこる

信心は堂宇の装飾から始まる意で、内容は形式から導かれることをいう。

⇒しん【信】

しん‐ばしら【心柱・真柱】

①(→)「しんのはしら」に同じ。太平記26「或いは―を切られて九層ばかり残るもあり」

②中心となる人物。浄瑠璃、傾城反魂香「政道正しき御家老様、お屋形の―と」

③(「真柱」と書く)天理教で首長の称。

しん‐ばた【新畑】

新たに開墾した畑。

しん‐はちまん【神八幡】

(誓いの語。神八幡にかけてまちがいなくの意)神かけて。確かに。浄瑠璃、心中天の網島「―侍冥利他言せまじ」

しん‐ばつ【侵伐】

他の領地に入りこんで伐つこと。

しん‐ばつ【神罰】

神が下す罰。平家物語2「山王大師の―冥罰をたちどころに蒙つて」。「―がくだる」

しん‐ぱつ【進発】

戦場などに向かって出発すること。

しんぱつ‐じしん【深発地震】‥ヂ‥

地下300キロメートル以上の深さに震源をもつ地震。これより浅く約70キロメートルより深い地震を「やや深発地震」という。プレートのマントル内部への沈み込みに起因。深さ700キロメートルを超えるものは知られていない。→浅発地震。

⇒しんぱつじしん‐めん【深発地震面】

しんぱつじしん‐めん【深発地震面】‥ヂ‥

(→)和達わだち‐ベニオフ面に同じ。

⇒しんぱつ‐じしん【深発地震】

○信を置くしんをおく🔗⭐🔉

○信を置くしんをおく

信頼する。信用する。

⇒しん【信】

○信を問うしんをとう🔗⭐🔉

○信を問うしんをとう

信頼しているか、また信任するかを尋ねる。「選挙で国民に―」

⇒しん【信】

○信をなすしんをなす🔗⭐🔉

○信をなすしんをなす

本当と思う。信ずる。信仰する。大鏡後一条「額に手を当てて、信をなしつつ聞きゐたり」

⇒しん【信】

のぶたか【信高】🔗⭐🔉

のぶたか【信高】

江戸初期の刀工。初代は俗名、河村左衛門。美濃の人。尾張に移住。政常・氏房と並んで尾張三作と称。(1561〜1636)

のぶとき【信時】🔗⭐🔉

のぶとき【信時】

姓氏の一つ。

⇒のぶとき‐きよし【信時潔】

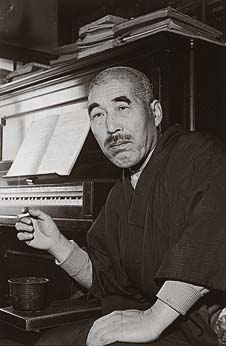

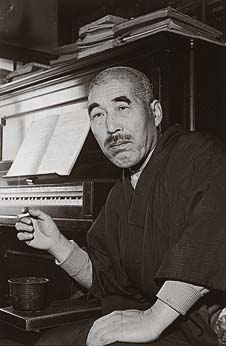

のぶとき‐きよし【信時潔】🔗⭐🔉

のぶとき‐きよし【信時潔】

作曲家。大阪生れ。東京音楽学校卒。ドイツに留学、帰国後古典的和声による歌曲を多く作曲。「海行かば」「沙羅」「海道東征」など。(1887〜1965)

信時潔

撮影:田村 茂

⇒のぶとき【信時】

⇒のぶとき【信時】

⇒のぶとき【信時】

⇒のぶとき【信時】

[漢]信🔗⭐🔉

信 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部7画/9画/教育/3114・3F2E〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕まこと (名)のぶ・さね

[意味]

①まこと。うそ・いつわりを言わない。誠実。「信義・忠信・背信」▶儒教で、五常の一つ。

②(相手の言葉を)まこととして疑わない。心から従う。「信をおくに足る部下」「神を信ずる」「信用・信頼・信仰・自信・不信」

③たより。手紙。伝達手段。(同)訊。「信書・信号・通信・音信」

④「信濃しなの国」の略。「信州・信越線・北信」

[解字]

会意。「人」+「言」。その人の言葉と心が一致している意。

[下ツキ

威信・往信・音信・外信・確信・家信・花信・過信・急信・鳩信・狂信・魚信・近信・軽信・交信・興信所・誤信・混信・私信・自信・受信・所信・書信・崇信・送信・俗信・尊信・着信・忠信・通信・逓信・電信・篤信・入信・背信・発信・半信半疑・飛信・不信・平信・返信・芳信・迷信・盲信・妄信・来信・頼信紙

[難読]

信天翁あほうどり・信楽しがらき・信濃しなの・信太しのだ

)部7画/9画/教育/3114・3F2E〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕まこと (名)のぶ・さね

[意味]

①まこと。うそ・いつわりを言わない。誠実。「信義・忠信・背信」▶儒教で、五常の一つ。

②(相手の言葉を)まこととして疑わない。心から従う。「信をおくに足る部下」「神を信ずる」「信用・信頼・信仰・自信・不信」

③たより。手紙。伝達手段。(同)訊。「信書・信号・通信・音信」

④「信濃しなの国」の略。「信州・信越線・北信」

[解字]

会意。「人」+「言」。その人の言葉と心が一致している意。

[下ツキ

威信・往信・音信・外信・確信・家信・花信・過信・急信・鳩信・狂信・魚信・近信・軽信・交信・興信所・誤信・混信・私信・自信・受信・所信・書信・崇信・送信・俗信・尊信・着信・忠信・通信・逓信・電信・篤信・入信・背信・発信・半信半疑・飛信・不信・平信・返信・芳信・迷信・盲信・妄信・来信・頼信紙

[難読]

信天翁あほうどり・信楽しがらき・信濃しなの・信太しのだ

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部7画/9画/教育/3114・3F2E〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕まこと (名)のぶ・さね

[意味]

①まこと。うそ・いつわりを言わない。誠実。「信義・忠信・背信」▶儒教で、五常の一つ。

②(相手の言葉を)まこととして疑わない。心から従う。「信をおくに足る部下」「神を信ずる」「信用・信頼・信仰・自信・不信」

③たより。手紙。伝達手段。(同)訊。「信書・信号・通信・音信」

④「信濃しなの国」の略。「信州・信越線・北信」

[解字]

会意。「人」+「言」。その人の言葉と心が一致している意。

[下ツキ

威信・往信・音信・外信・確信・家信・花信・過信・急信・鳩信・狂信・魚信・近信・軽信・交信・興信所・誤信・混信・私信・自信・受信・所信・書信・崇信・送信・俗信・尊信・着信・忠信・通信・逓信・電信・篤信・入信・背信・発信・半信半疑・飛信・不信・平信・返信・芳信・迷信・盲信・妄信・来信・頼信紙

[難読]

信天翁あほうどり・信楽しがらき・信濃しなの・信太しのだ

)部7画/9画/教育/3114・3F2E〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕まこと (名)のぶ・さね

[意味]

①まこと。うそ・いつわりを言わない。誠実。「信義・忠信・背信」▶儒教で、五常の一つ。

②(相手の言葉を)まこととして疑わない。心から従う。「信をおくに足る部下」「神を信ずる」「信用・信頼・信仰・自信・不信」

③たより。手紙。伝達手段。(同)訊。「信書・信号・通信・音信」

④「信濃しなの国」の略。「信州・信越線・北信」

[解字]

会意。「人」+「言」。その人の言葉と心が一致している意。

[下ツキ

威信・往信・音信・外信・確信・家信・花信・過信・急信・鳩信・狂信・魚信・近信・軽信・交信・興信所・誤信・混信・私信・自信・受信・所信・書信・崇信・送信・俗信・尊信・着信・忠信・通信・逓信・電信・篤信・入信・背信・発信・半信半疑・飛信・不信・平信・返信・芳信・迷信・盲信・妄信・来信・頼信紙

[難読]

信天翁あほうどり・信楽しがらき・信濃しなの・信太しのだ

広辞苑に「信」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む

②信楽焼の略。

②信楽焼の略。