複数辞典一括検索+![]()

![]()

きん‐こ【光参・金海鼠】🔗⭐🔉

きん‐こ【光参・金海鼠】

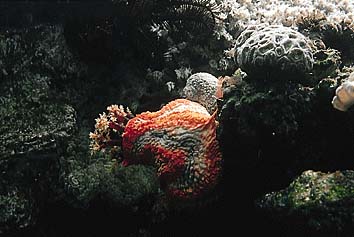

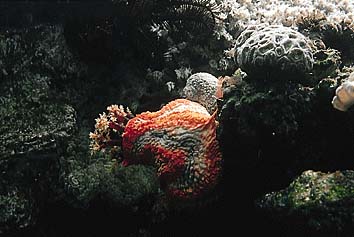

キンコ目(樹手類)のナマコ。長楕円形で、長さは15〜20センチメートル。背面は平らで、腹面は強く湾曲。体色は灰褐色が普通。三陸地方から北海道・千島・サハリンに産し、煮干しにして食用。冬が旬しゅん。昔から陸前(宮城県)金華山沖産が賞味された。フジコ。〈[季]冬〉

きんこ

キンコ

提供:東京動物園協会

キンコ

提供:東京動物園協会

ジイガセキンコの仲間

提供:東京動物園協会

ジイガセキンコの仲間

提供:東京動物園協会

キンコ

提供:東京動物園協会

キンコ

提供:東京動物園協会

ジイガセキンコの仲間

提供:東京動物園協会

ジイガセキンコの仲間

提供:東京動物園協会

クァンジュ【光州】🔗⭐🔉

クァンジュ【光州】

(Kwangju)韓国南西部にある都市。全羅南道の中心都市で、1995年に広域市に指定。古くから牛・綿花・米の大市が開かれた。繊維などの工業が盛ん。29年、反日の光州学生運動が起こった。人口142万9千(2003)。→光州事件

こう‐あつ【光圧】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐あつ【光圧】クワウ‥

光が物体にあたって反射または吸収される際、その物体に及ぼす圧力。放射圧。

こう‐いん【光陰】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐いん【光陰】クワウ‥

(「光」は日、「陰」は月)

①月日。歳月。移り行く時。太平記23「―人を待たず」

②月の光。謡曲、融とおる「この―に誘はれて月の都に入り給ふ」

⇒光陰矢の如し

○光陰矢の如しこういんやのごとし🔗⭐🔉

○光陰矢の如しこういんやのごとし

月日の早く過ぎゆくたとえ。

⇒こう‐いん【光陰】

こう‐う【紅雨】

①春、花にそそぐ雨。

②あかい花の散るさまを雨にたとえていう語。

こう‐う【降雨】カウ‥

雨の降ること。また、ふる雨。

⇒こうう‐きょうど【降雨強度】

⇒こうう‐りょう【降雨量】

こう‐う【項羽】カウ‥

①秦末の武将。名は籍。羽は字。下相(江蘇宿遷)の人。叔父項梁と挙兵、劉邦(漢の高祖)とともに秦を滅ぼして楚王となった。のち劉邦と覇権を争い、垓下がいかに囲まれ、烏江で自刎じふん。(前232〜前202)

②能。唐土烏江の野の虞美人草の由来、楚王項羽の刎死のさまなどを脚色する。

こう‐う【膏雨】カウ‥

(「膏」は、うるおす意)農作物をうるおしそだてる雨。よいしめり。甘雨。

ごう‐う【豪雨】ガウ‥

一時に多量に降る雨。大雨。「集中―」

こう‐ウイルス‐ざい【抗ウイルス剤】カウ‥

ウイルスの増殖を特異的に抑制する薬物。レトロ‐ウイルスに対するアジトチミジンなど逆転写を阻害する物質や、ウイルスのプロテアーゼを阻害して感染力のあるウイルス粒子の生成を妨げる薬剤など。

こうう‐きょうど【降雨強度】カウ‥キヤウ‥

降雨の激しさを表す指標。ふつう、その降雨の状態が仮想的に1時間持続したときの雨量で示す。

⇒こう‐う【降雨】

こうう‐りょう【降雨量】カウ‥リヤウ

降った雨が地面に浸みこんだり流出したり蒸発したりすることなく、その場につもったと仮定したときの深さ。普通、ミリメートルの単位で表す。10分間・1時間など決められた時間内の降雨量、一雨の降雨量、1カ月間・1年間などで積算した降雨量などの種類がある。→降水量

⇒こう‐う【降雨】

こう‐うん【光暈】クワウ‥

①高曇り、霧などの時、太陽・月・灯火その他明るいものの回りに現れる光の輪。かさ。

②(→)ハレーションに同じ。

こう‐うん【行雲】カウ‥

空を動いて行く雲。

⇒こううん‐かいせつ‐たい【行雲廻雪体】

⇒こううん‐りゅうすい【行雲流水】

こう‐うん【幸運・好運】カウ‥

よい運。よいまわりあわせ。しあわせ。「―にめぐまれる」「―な人」↔不運。

⇒こううん‐じ【幸運児】

こう‐うん【皇運】クワウ‥

皇室の運。天子の運。「―隆昌」

こう‐うん【香雲】カウ‥

①香の煙が立ちのぼり、雲のように見えるもの。

②咲き乱れた桜花などの眺めを雲に見立てていう語。

こう‐うん【耕耘】カウ‥

(「耘」は田の草をとる意)田畠をたがやし雑草を除去すること。農作すること。

⇒こううん‐き【耕耘機・耕運機】

こううん【耕雲】カウ‥

南北朝末〜室町初期の学者・歌人。俗名は花山院長親ながちか。藤原姓。法名は明魏。耕雲は号。初め南朝に仕えて内大臣。和歌を宗良むねよし親王に学び、「新葉和歌集」の撰定に参与。歌論「耕雲口伝」、語学書「倭片仮字反切義解やまとかたかなはんせつぎげ」、「耕雲千首」などがある。(1350頃〜1429)

こう‐うん【高運】カウ‥

すぐれてよい運。幸運。

こう‐うん【黄雲】クワウ‥

①黄色の雲。

②広い水田の稲のみのりを黄色の雲にたとえていう語。

③酒の異称。

こううん‐かいせつ‐たい【行雲廻雪体】カウ‥クワイ‥

中世の歌論で、正徹しょうてつらが幽玄体として主張した理想的な風体の一つ。白雲が風に吹かれゆき雪が風に吹き回されるような、余情妖艶の体。

⇒こう‐うん【行雲】

こううん‐き【耕耘機・耕運機】カウ‥

土壌をすきおこすのに用いる機械。人力・畜力によるものもあるが、一般には原動機の力を用いるものをいう。→動力耕耘機

⇒こう‐うん【耕耘】

こううん‐じ【幸運児】カウ‥

運のよい人。機にあって、得をした人。

⇒こう‐うん【幸運・好運】

こううん‐りゅうすい【行雲流水】カウ‥リウ‥

空を行く雲と流れる水。すなわち、一点の執着なく、物に応じ事に従って行動すること。

⇒こう‐うん【行雲】

こ‐うえ【故上】‥ウヘ

貴族の婦人で、亡くなった人。源氏物語夕霧「―おはせましかば」

こう‐え【香会】カウヱ

香道の会。香合こうあわせの会。

こう‐え【香衣】カウ‥

勅許の色衣しきえ。香染こうぞめの僧衣。

こう‐え【黄衣】クワウ‥

①無位の人が着る黄色の袍ほう。

②黄色の法衣。

こう‐え【講会】カウヱ

寺で信者に仏典を講ずる法会。講。

こう‐えい【公営】

公の機関が経営すること。特に、地方公共団体が経営または設置・管理すること。「―競馬」

⇒こうえい‐きぎょう【公営企業】

⇒こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ【公営企業金融公庫】

⇒こうえい‐きょうぎ【公営競技】

⇒こうえい‐じゅうたく【公営住宅】

⇒こうえい‐でん【公営田】

こうえい【光永】クワウ‥

私年号の一つ。北関東で使用。→私年号(表)

こう‐えい【光栄】クワウ‥

はえあること。ほまれ。名誉。「お目にかかれて―に存じます」「身に余る―」

⇒光栄ある孤立

こう‐えい【行営】カウ‥

①唐代、節度使が任地を定めず、しばらく軍をとどめた所。

②陣営。行在所あんざいしょ。

こう‐えい【後栄】

後日の栄華。子孫のさかえ。しばしば、「先途」と対にして用いる。平家物語4「先途―を存じて、当家に奉公いたさんとや」

こう‐えい【後裔】

子孫。後胤。「源氏の―」

こう‐えい【後衛】‥ヱイ

①後方の護衛。

②退却の際、本隊の後方の掩護えんごに任ずる部隊。

③テニス・バレーボールなどで、自陣の後方で、主として守備の任に当たる者。また、ホッケー・サッカーなどのバックス。

こう‐えい【皇裔】クワウ‥

天皇の子孫。皇胤。

こう‐えい【高詠】カウ‥

①声高くうたうこと。

②格調のすぐれた詩歌の意で、他人の詩歌の尊敬語。

こうえい【康永】カウ‥

[漢書]南北朝時代の北朝、光明天皇朝の年号。暦応5年4月27日(1342年6月1日)改元、康永4年10月21日(1345年11月15日)貞和に改元。

こう‐えい【構営】

かまえいとなむこと。組織し経営すること。

こうえい【光永】クワウ‥🔗⭐🔉

こうえい【光永】クワウ‥

私年号の一つ。北関東で使用。→私年号(表)

こう‐えい【光栄】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐えい【光栄】クワウ‥

はえあること。ほまれ。名誉。「お目にかかれて―に存じます」「身に余る―」

⇒光栄ある孤立

○光栄ある孤立こうえいあるこりつ🔗⭐🔉

○光栄ある孤立こうえいあるこりつ

(splendid isolation)イギリスが、19世紀末に、ヨーロッパ大陸の同盟関係から超然として他国と同盟しなかったことを誇って言った語。名誉の孤立。1902年の日英同盟以降徐々に修正。

⇒こう‐えい【光栄】

こうえい‐きぎょう【公営企業】‥ゲフ

(→)地方公営企業に同じ。

⇒こう‐えい【公営】

こうえいきぎょう‐きんゆうこうこ【公営企業金融公庫】‥ゲフ‥

政府保証付きの公営企業債券を発行し、公営事業のための資金調達が困難な地方公共団体に対して貸付を行う公庫。1957年設立。

⇒こう‐えい【公営】

こうえい‐きょうぎ【公営競技】‥キヤウ‥

地方自治体が運営できる競技である競馬・自転車競走(競輪)・小型自動車競走(オートレース)・競艇の総称。

⇒こう‐えい【公営】

こうえい‐じゅうたく【公営住宅】‥ヂユウ‥

公営住宅法に基づき、地方公共団体が建設して、その住民に賃貸する住宅。

⇒こう‐えい【公営】

こうえい‐でん【公営田】

⇒くえいでん

⇒こう‐えい【公営】

こうえい‐へい【紅衛兵】‥ヱイ‥

1966年8月、中国で毛沢東の支持の下に作られ、文化大革命初期に活動した青少年の組織。のち、極左偏向と内部分裂で崩壊。

こう‐えき【公役】

国家または公共団体から命ぜられた役務。兵役・夫役ぶやくの類。

こう‐えき【公益】

国家または社会公共の利益。広く世人を益すること。↔私益。

⇒こうえき‐いいん【公益委員】

⇒こうえき‐さいりょう‐かいじ【公益裁量開示】

⇒こうえき‐じぎょう【公益事業】

⇒こうえき‐しちや【公益質屋】

⇒こうえき‐しんたく【公益信託】

⇒こうえき‐ほうじん【公益法人】

⇒こうえき‐りん【公益林】

こう‐えき【広益】クワウ‥

広く益すること。社会一般に利益を与えること。

こう‐えき【交易】カウ‥

互いに品物を交換して商いすること。「外国と―する」

⇒こうえき‐じょうけん【交易条件】

こう‐えき【行役】カウ‥

命ぜられて土木事業に従事し、または国境を守ること。また、その労役。

こう‐えき【効益】カウ‥

役に立つこと。ためになること。利益。

こうえき‐いいん【公益委員】‥ヰヰン

①労働委員会で公益を代表する委員。労働者委員および使用者委員の同意を得た候補者の中から一定数を任命する。

②一般に、各種の審議会等において、公益を代表する委員。

⇒こう‐えき【公益】

こうえきこくさんこう【広益国産考】クワウ‥カウ

農書。8巻。大蔵永常著。1859年(安政6)刊。特産物・海産物・工芸品までを扱い、国を豊かにするためには、まず農民を豊かにすべきと説く。

こうえき‐さいりょう‐かいじ【公益裁量開示】‥リヤウ‥

情報公開法で、行政機関の長が公益上特に必要があると認めるときには、不開示情報についても裁量的に開示できるとする制度。

⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐じぎょう【公益事業】‥ゲフ

公共の利益に関係し、公衆の日常生活に不可欠の事業。交通・電話・ガス・電気などの事業。

⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐しちや【公益質屋】

市町村または社会福祉法人が公益のために経営する質屋。2000年廃止。

⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐じょうけん【交易条件】カウ‥デウ‥

輸出商品1単位によって得られる外貨で輸入できる他の商品の単位数。輸出入の交換比率。貿易条件。

⇒こう‐えき【交易】

こうえき‐しんたく【公益信託】

福祉・教育・学術研究など公益的目的で設定される信託。公益財団法人と同じ作用を営む。

⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐ほうじん【公益法人】‥ハフ‥

民法上、慈善・学術・技芸その他の公益事業を目的とする社団や財団で、主務官庁の許可を得て法人となったもの。↔営利法人。

⇒こう‐えき【公益】

こうえき‐りん【公益林】

国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全など公益的機能の確保を目的とする森林。水土保全林と、森林と人との共生林からなる。

⇒こう‐えき【公益】

こうえつ【光悦】クワウ‥

⇒ほんあみこうえつ(本阿弥光悦)。

⇒こうえつじ‐がき【光悦寺垣】

⇒こうえつ‐ぼん【光悦本】

⇒こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】

⇒こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】

⇒こうえつ‐りゅう【光悦流】

こう‐えつ【校閲】カウ‥

しらべ見ること。文書・原稿などに目をとおして正誤・適否を確かめること。「原稿を―する」

こう‐えつ【高閲】カウ‥

他人が校閲するのを敬っていう語。「―を賜る」

こうえつじ‐がき【光悦寺垣】クワウ‥

京都市北区鷹峰の光悦寺にある垣を原型とした竹垣。親柱・玉縁たまぶちを割竹で包み、玉縁の末端は地面に接し、組子を菱形に組む。

光悦寺垣

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐ぼん【光悦本】クワウ‥

嵯峨本さがぼんのうち、光悦が自ら版下を執筆し、意匠を凝らした料紙に印刷したもの。広義には嵯峨本と同義。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】クワウ‥ヱ

本阿弥光悦の作と伝えられる蒔絵、および同様式のもの。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】クワウ‥

本阿弥光悦が元和・寛永(1615〜1644)の頃、楽家らくけ3代道入どうにゅうなどに習い製作した、茶碗その他の楽焼。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐りゅう【光悦流】クワウ‥リウ

和様書道の一派。本阿弥光悦の創始。

⇒こうえつ【光悦】

こう‐エネルギー‐ぶつりがく【高エネルギー物理学】カウ‥

10億電子ボルト以上の極めて高いエネルギー領域での素粒子の性質を研究する物理学の一分野。

こう‐エネルギー‐りんさん‐けつごう【高エネルギー燐酸結合】カウ‥ガフ

燐酸化合物の分子内で、燐酸基と他の部分とが、高いエネルギーで結合されていること。その加水分解の際には、多量の自由エネルギーを放出する。生体に広く存在するアデノシン三燐酸(ATP)のピロ燐酸結合が代表的。放出される標準自由エネルギーは1モル当り7〜15キロカロリーで、生体の様々な活動に利用される。

こう‐えん【口演】

①文書でなく、口で述べること。口述。

②口で述べる演芸をすること。「浪曲の―」

こう‐えん【公宴】

宮中で催される詩歌・管弦の会や宴。

こう‐えん【公園】‥ヱン

公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するため一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)とがある。

こう‐えん【公演】

公衆の面前で演劇・舞踊・音楽などを演ずること。「歌舞伎の―」「正月―」

こう‐えん【弘遠】‥ヱン

弘大で遠いこと。

こう‐えん【光焔・光炎】クワウ‥

①光とほのお。

②雄大な勢い。

⇒光焔万丈長し

こう‐えん【好演】カウ‥

じょうずな演技・演奏。「子役が―する」

こう‐えん【宏遠・広遠】クワウヱン

ひろくて遠いこと。

こう‐えん【後炎・後焔】

砲を発射した後、砲口から吹き込む風で砲尾から出る火炎。

こう‐えん【後援】‥ヱン

①後詰ごづめの援兵。「―隊」

②後方からたすけること。資財などを供給して、援助を与えること。うしろだて。

⇒こうえん‐かい【後援会】

こう‐えん【後園】‥ヱン

家の後ろの庭園。

こう‐えん【後燕】

五胡十六国の一つ。鮮卑族の慕容氏が前燕より自立、華北に建てた国。都は中山。4世で将軍馮跋ふうばつ(北燕の始祖)に滅ぼされた。ごえん。(384〜409)

こう‐えん【紅炎・紅焔】

①赤いほのお。

②〔天〕(→)プロミネンスに同じ。

こう‐えん【香煙】カウ‥

香をたく煙。

こう‐えん【高遠】カウヱン

高くて遠いこと。高尚で遠大なこと。気高くすぐれていること。「―な理想」

こう‐えん【硬鉛】カウ‥

鉛とアンチモンとの合金。アンチモンは1〜12パーセント含む。鉛蓄電池の極板、耐酸機器の部品、水道用合金鉛管などに使用。

こう‐えん【溘焉】カフ‥

(「溘」は、たちまちの意。多くは人の死の形容に用いる)にわかなさま。急なさま。「―として逝く」

こう‐えん【講筵】カウ‥

講義をする席。「―に列する」

こう‐えん【講演】カウ‥

①〔仏〕経を講じ仏法を説くこと。今昔物語集12「弟子を集めて―を行ひて番論義をせしめ」

②聴衆に対してある題目について話をし説ききかせること。また、その話。「―会」

こう‐えん【曠遠】クワウヱン

かけはなれて遠いこと。はるかに遠いこと。

ごう‐えん【強縁・剛縁】ガウ‥

権力者との縁故。また、それを頼って強引にふるまうこと。円覚寺文書「近年或いは官挙と号し、或いは―と称し、みだりに非器の人をもつて其の職に補す」

こうえん‐かい【後援会】‥ヱンクワイ

特定の個人や団体の活動を、資金提供などにより援助する組織。

⇒こう‐えん【後援】

こうえんき‐きゅう【好塩基球】カウ‥キウ

多核白血球の一種。細胞質中に塩基性色素によく染まる顆粒をもつ。顆粒内にはヘパリン・ヒスタミンを含む。

こうえん‐きん【好塩菌】カウ‥

一定濃度以上の食塩の存在下ではじめて発育・増殖する細菌。海洋微生物で、多くは海産物や塩蔵食品で繁殖。病原性をもつものに腸炎ビブリオやビブリオ‐ブルニフィカスがある。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐ぼん【光悦本】クワウ‥

嵯峨本さがぼんのうち、光悦が自ら版下を執筆し、意匠を凝らした料紙に印刷したもの。広義には嵯峨本と同義。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】クワウ‥ヱ

本阿弥光悦の作と伝えられる蒔絵、および同様式のもの。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】クワウ‥

本阿弥光悦が元和・寛永(1615〜1644)の頃、楽家らくけ3代道入どうにゅうなどに習い製作した、茶碗その他の楽焼。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐りゅう【光悦流】クワウ‥リウ

和様書道の一派。本阿弥光悦の創始。

⇒こうえつ【光悦】

こう‐エネルギー‐ぶつりがく【高エネルギー物理学】カウ‥

10億電子ボルト以上の極めて高いエネルギー領域での素粒子の性質を研究する物理学の一分野。

こう‐エネルギー‐りんさん‐けつごう【高エネルギー燐酸結合】カウ‥ガフ

燐酸化合物の分子内で、燐酸基と他の部分とが、高いエネルギーで結合されていること。その加水分解の際には、多量の自由エネルギーを放出する。生体に広く存在するアデノシン三燐酸(ATP)のピロ燐酸結合が代表的。放出される標準自由エネルギーは1モル当り7〜15キロカロリーで、生体の様々な活動に利用される。

こう‐えん【口演】

①文書でなく、口で述べること。口述。

②口で述べる演芸をすること。「浪曲の―」

こう‐えん【公宴】

宮中で催される詩歌・管弦の会や宴。

こう‐えん【公園】‥ヱン

公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するため一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)とがある。

こう‐えん【公演】

公衆の面前で演劇・舞踊・音楽などを演ずること。「歌舞伎の―」「正月―」

こう‐えん【弘遠】‥ヱン

弘大で遠いこと。

こう‐えん【光焔・光炎】クワウ‥

①光とほのお。

②雄大な勢い。

⇒光焔万丈長し

こう‐えん【好演】カウ‥

じょうずな演技・演奏。「子役が―する」

こう‐えん【宏遠・広遠】クワウヱン

ひろくて遠いこと。

こう‐えん【後炎・後焔】

砲を発射した後、砲口から吹き込む風で砲尾から出る火炎。

こう‐えん【後援】‥ヱン

①後詰ごづめの援兵。「―隊」

②後方からたすけること。資財などを供給して、援助を与えること。うしろだて。

⇒こうえん‐かい【後援会】

こう‐えん【後園】‥ヱン

家の後ろの庭園。

こう‐えん【後燕】

五胡十六国の一つ。鮮卑族の慕容氏が前燕より自立、華北に建てた国。都は中山。4世で将軍馮跋ふうばつ(北燕の始祖)に滅ぼされた。ごえん。(384〜409)

こう‐えん【紅炎・紅焔】

①赤いほのお。

②〔天〕(→)プロミネンスに同じ。

こう‐えん【香煙】カウ‥

香をたく煙。

こう‐えん【高遠】カウヱン

高くて遠いこと。高尚で遠大なこと。気高くすぐれていること。「―な理想」

こう‐えん【硬鉛】カウ‥

鉛とアンチモンとの合金。アンチモンは1〜12パーセント含む。鉛蓄電池の極板、耐酸機器の部品、水道用合金鉛管などに使用。

こう‐えん【溘焉】カフ‥

(「溘」は、たちまちの意。多くは人の死の形容に用いる)にわかなさま。急なさま。「―として逝く」

こう‐えん【講筵】カウ‥

講義をする席。「―に列する」

こう‐えん【講演】カウ‥

①〔仏〕経を講じ仏法を説くこと。今昔物語集12「弟子を集めて―を行ひて番論義をせしめ」

②聴衆に対してある題目について話をし説ききかせること。また、その話。「―会」

こう‐えん【曠遠】クワウヱン

かけはなれて遠いこと。はるかに遠いこと。

ごう‐えん【強縁・剛縁】ガウ‥

権力者との縁故。また、それを頼って強引にふるまうこと。円覚寺文書「近年或いは官挙と号し、或いは―と称し、みだりに非器の人をもつて其の職に補す」

こうえん‐かい【後援会】‥ヱンクワイ

特定の個人や団体の活動を、資金提供などにより援助する組織。

⇒こう‐えん【後援】

こうえんき‐きゅう【好塩基球】カウ‥キウ

多核白血球の一種。細胞質中に塩基性色素によく染まる顆粒をもつ。顆粒内にはヘパリン・ヒスタミンを含む。

こうえん‐きん【好塩菌】カウ‥

一定濃度以上の食塩の存在下ではじめて発育・増殖する細菌。海洋微生物で、多くは海産物や塩蔵食品で繁殖。病原性をもつものに腸炎ビブリオやビブリオ‐ブルニフィカスがある。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐ぼん【光悦本】クワウ‥

嵯峨本さがぼんのうち、光悦が自ら版下を執筆し、意匠を凝らした料紙に印刷したもの。広義には嵯峨本と同義。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】クワウ‥ヱ

本阿弥光悦の作と伝えられる蒔絵、および同様式のもの。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】クワウ‥

本阿弥光悦が元和・寛永(1615〜1644)の頃、楽家らくけ3代道入どうにゅうなどに習い製作した、茶碗その他の楽焼。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐りゅう【光悦流】クワウ‥リウ

和様書道の一派。本阿弥光悦の創始。

⇒こうえつ【光悦】

こう‐エネルギー‐ぶつりがく【高エネルギー物理学】カウ‥

10億電子ボルト以上の極めて高いエネルギー領域での素粒子の性質を研究する物理学の一分野。

こう‐エネルギー‐りんさん‐けつごう【高エネルギー燐酸結合】カウ‥ガフ

燐酸化合物の分子内で、燐酸基と他の部分とが、高いエネルギーで結合されていること。その加水分解の際には、多量の自由エネルギーを放出する。生体に広く存在するアデノシン三燐酸(ATP)のピロ燐酸結合が代表的。放出される標準自由エネルギーは1モル当り7〜15キロカロリーで、生体の様々な活動に利用される。

こう‐えん【口演】

①文書でなく、口で述べること。口述。

②口で述べる演芸をすること。「浪曲の―」

こう‐えん【公宴】

宮中で催される詩歌・管弦の会や宴。

こう‐えん【公園】‥ヱン

公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するため一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)とがある。

こう‐えん【公演】

公衆の面前で演劇・舞踊・音楽などを演ずること。「歌舞伎の―」「正月―」

こう‐えん【弘遠】‥ヱン

弘大で遠いこと。

こう‐えん【光焔・光炎】クワウ‥

①光とほのお。

②雄大な勢い。

⇒光焔万丈長し

こう‐えん【好演】カウ‥

じょうずな演技・演奏。「子役が―する」

こう‐えん【宏遠・広遠】クワウヱン

ひろくて遠いこと。

こう‐えん【後炎・後焔】

砲を発射した後、砲口から吹き込む風で砲尾から出る火炎。

こう‐えん【後援】‥ヱン

①後詰ごづめの援兵。「―隊」

②後方からたすけること。資財などを供給して、援助を与えること。うしろだて。

⇒こうえん‐かい【後援会】

こう‐えん【後園】‥ヱン

家の後ろの庭園。

こう‐えん【後燕】

五胡十六国の一つ。鮮卑族の慕容氏が前燕より自立、華北に建てた国。都は中山。4世で将軍馮跋ふうばつ(北燕の始祖)に滅ぼされた。ごえん。(384〜409)

こう‐えん【紅炎・紅焔】

①赤いほのお。

②〔天〕(→)プロミネンスに同じ。

こう‐えん【香煙】カウ‥

香をたく煙。

こう‐えん【高遠】カウヱン

高くて遠いこと。高尚で遠大なこと。気高くすぐれていること。「―な理想」

こう‐えん【硬鉛】カウ‥

鉛とアンチモンとの合金。アンチモンは1〜12パーセント含む。鉛蓄電池の極板、耐酸機器の部品、水道用合金鉛管などに使用。

こう‐えん【溘焉】カフ‥

(「溘」は、たちまちの意。多くは人の死の形容に用いる)にわかなさま。急なさま。「―として逝く」

こう‐えん【講筵】カウ‥

講義をする席。「―に列する」

こう‐えん【講演】カウ‥

①〔仏〕経を講じ仏法を説くこと。今昔物語集12「弟子を集めて―を行ひて番論義をせしめ」

②聴衆に対してある題目について話をし説ききかせること。また、その話。「―会」

こう‐えん【曠遠】クワウヱン

かけはなれて遠いこと。はるかに遠いこと。

ごう‐えん【強縁・剛縁】ガウ‥

権力者との縁故。また、それを頼って強引にふるまうこと。円覚寺文書「近年或いは官挙と号し、或いは―と称し、みだりに非器の人をもつて其の職に補す」

こうえん‐かい【後援会】‥ヱンクワイ

特定の個人や団体の活動を、資金提供などにより援助する組織。

⇒こう‐えん【後援】

こうえんき‐きゅう【好塩基球】カウ‥キウ

多核白血球の一種。細胞質中に塩基性色素によく染まる顆粒をもつ。顆粒内にはヘパリン・ヒスタミンを含む。

こうえん‐きん【好塩菌】カウ‥

一定濃度以上の食塩の存在下ではじめて発育・増殖する細菌。海洋微生物で、多くは海産物や塩蔵食品で繁殖。病原性をもつものに腸炎ビブリオやビブリオ‐ブルニフィカスがある。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐ぼん【光悦本】クワウ‥

嵯峨本さがぼんのうち、光悦が自ら版下を執筆し、意匠を凝らした料紙に印刷したもの。広義には嵯峨本と同義。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】クワウ‥ヱ

本阿弥光悦の作と伝えられる蒔絵、および同様式のもの。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】クワウ‥

本阿弥光悦が元和・寛永(1615〜1644)の頃、楽家らくけ3代道入どうにゅうなどに習い製作した、茶碗その他の楽焼。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐りゅう【光悦流】クワウ‥リウ

和様書道の一派。本阿弥光悦の創始。

⇒こうえつ【光悦】

こう‐エネルギー‐ぶつりがく【高エネルギー物理学】カウ‥

10億電子ボルト以上の極めて高いエネルギー領域での素粒子の性質を研究する物理学の一分野。

こう‐エネルギー‐りんさん‐けつごう【高エネルギー燐酸結合】カウ‥ガフ

燐酸化合物の分子内で、燐酸基と他の部分とが、高いエネルギーで結合されていること。その加水分解の際には、多量の自由エネルギーを放出する。生体に広く存在するアデノシン三燐酸(ATP)のピロ燐酸結合が代表的。放出される標準自由エネルギーは1モル当り7〜15キロカロリーで、生体の様々な活動に利用される。

こう‐えん【口演】

①文書でなく、口で述べること。口述。

②口で述べる演芸をすること。「浪曲の―」

こう‐えん【公宴】

宮中で催される詩歌・管弦の会や宴。

こう‐えん【公園】‥ヱン

公衆のために設けた庭園または遊園地。法制上は、国・地方公共団体の営造物としての公園(都市公園など)と、風致景観を維持するため一定の区域を指定し、区域内で種々の規制が加えられる公園(自然公園)とがある。

こう‐えん【公演】

公衆の面前で演劇・舞踊・音楽などを演ずること。「歌舞伎の―」「正月―」

こう‐えん【弘遠】‥ヱン

弘大で遠いこと。

こう‐えん【光焔・光炎】クワウ‥

①光とほのお。

②雄大な勢い。

⇒光焔万丈長し

こう‐えん【好演】カウ‥

じょうずな演技・演奏。「子役が―する」

こう‐えん【宏遠・広遠】クワウヱン

ひろくて遠いこと。

こう‐えん【後炎・後焔】

砲を発射した後、砲口から吹き込む風で砲尾から出る火炎。

こう‐えん【後援】‥ヱン

①後詰ごづめの援兵。「―隊」

②後方からたすけること。資財などを供給して、援助を与えること。うしろだて。

⇒こうえん‐かい【後援会】

こう‐えん【後園】‥ヱン

家の後ろの庭園。

こう‐えん【後燕】

五胡十六国の一つ。鮮卑族の慕容氏が前燕より自立、華北に建てた国。都は中山。4世で将軍馮跋ふうばつ(北燕の始祖)に滅ぼされた。ごえん。(384〜409)

こう‐えん【紅炎・紅焔】

①赤いほのお。

②〔天〕(→)プロミネンスに同じ。

こう‐えん【香煙】カウ‥

香をたく煙。

こう‐えん【高遠】カウヱン

高くて遠いこと。高尚で遠大なこと。気高くすぐれていること。「―な理想」

こう‐えん【硬鉛】カウ‥

鉛とアンチモンとの合金。アンチモンは1〜12パーセント含む。鉛蓄電池の極板、耐酸機器の部品、水道用合金鉛管などに使用。

こう‐えん【溘焉】カフ‥

(「溘」は、たちまちの意。多くは人の死の形容に用いる)にわかなさま。急なさま。「―として逝く」

こう‐えん【講筵】カウ‥

講義をする席。「―に列する」

こう‐えん【講演】カウ‥

①〔仏〕経を講じ仏法を説くこと。今昔物語集12「弟子を集めて―を行ひて番論義をせしめ」

②聴衆に対してある題目について話をし説ききかせること。また、その話。「―会」

こう‐えん【曠遠】クワウヱン

かけはなれて遠いこと。はるかに遠いこと。

ごう‐えん【強縁・剛縁】ガウ‥

権力者との縁故。また、それを頼って強引にふるまうこと。円覚寺文書「近年或いは官挙と号し、或いは―と称し、みだりに非器の人をもつて其の職に補す」

こうえん‐かい【後援会】‥ヱンクワイ

特定の個人や団体の活動を、資金提供などにより援助する組織。

⇒こう‐えん【後援】

こうえんき‐きゅう【好塩基球】カウ‥キウ

多核白血球の一種。細胞質中に塩基性色素によく染まる顆粒をもつ。顆粒内にはヘパリン・ヒスタミンを含む。

こうえん‐きん【好塩菌】カウ‥

一定濃度以上の食塩の存在下ではじめて発育・増殖する細菌。海洋微生物で、多くは海産物や塩蔵食品で繁殖。病原性をもつものに腸炎ビブリオやビブリオ‐ブルニフィカスがある。

こうえつ【光悦】クワウ‥🔗⭐🔉

こうえつじ‐がき【光悦寺垣】クワウ‥🔗⭐🔉

こうえつじ‐がき【光悦寺垣】クワウ‥

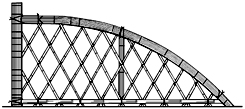

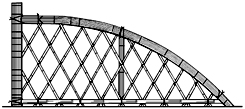

京都市北区鷹峰の光悦寺にある垣を原型とした竹垣。親柱・玉縁たまぶちを割竹で包み、玉縁の末端は地面に接し、組子を菱形に組む。

光悦寺垣

⇒こうえつ【光悦】

⇒こうえつ【光悦】

⇒こうえつ【光悦】

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐ぼん【光悦本】クワウ‥🔗⭐🔉

こうえつ‐ぼん【光悦本】クワウ‥

嵯峨本さがぼんのうち、光悦が自ら版下を執筆し、意匠を凝らした料紙に印刷したもの。広義には嵯峨本と同義。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】クワウ‥ヱ🔗⭐🔉

こうえつ‐まきえ【光悦蒔絵】クワウ‥ヱ

本阿弥光悦の作と伝えられる蒔絵、および同様式のもの。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】クワウ‥🔗⭐🔉

こうえつ‐らくやき【光悦楽焼】クワウ‥

本阿弥光悦が元和・寛永(1615〜1644)の頃、楽家らくけ3代道入どうにゅうなどに習い製作した、茶碗その他の楽焼。

⇒こうえつ【光悦】

こうえつ‐りゅう【光悦流】クワウ‥リウ🔗⭐🔉

こうえつ‐りゅう【光悦流】クワウ‥リウ

和様書道の一派。本阿弥光悦の創始。

⇒こうえつ【光悦】

こう‐えん【光焔・光炎】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐えん【光焔・光炎】クワウ‥

①光とほのお。

②雄大な勢い。

⇒光焔万丈長し

○光焔万丈長しこうえんばんじょうながし🔗⭐🔉

○光焔万丈長しこうえんばんじょうながし

[韓愈、張籍に調たわむれる詩]詩文または議論が雄大で勢いに富み、長く後世に伝わるたとえ。

⇒こう‐えん【光焔・光炎】

こう‐お【好悪】カウヲ

好むこととにくむこと。すききらい。「―がはげしい」

こうおう【康応】カウ‥

[文選]南北朝時代の北朝、後小松天皇朝の年号。嘉慶3年2月9日(1389年3月7日)改元、康応2年3月26日(1390年4月12日)明徳に改元。

こう‐おう【黄鶯】クワウアウ

ウグイスのこと。

こう‐おく【高屋】カウヲク

①高く構えた家。

②他人の家の尊敬語。

こう‐おく【黄屋】クワウヲク

昔、中国で、天子の乗る車のきぬがさで、裏を黄色のきぬで張ったもの。黄屋の車。転じて、天子の称。

ごう‐おく【剛臆】ガウ‥

(古くは清音)剛勇と臆病。

⇒ごうおく‐の‐ざ【剛臆の座】

ごうおく‐の‐ざ【剛臆の座】ガウ‥

源義家が、後三年の役の際に将士の心を励ますため、戦場において剛勇の者と臆病の者とを分けて並ばせた座。

⇒ごう‐おく【剛臆】

こう‐おつ【甲乙】カフ‥

①(十干の第一と第二である)甲と乙。すぐれていることと劣っていること。まさりおとり。優劣。「―なし」

②名の知れぬ人。たれかれ。某々。

⇒こうおつ‐にん【甲乙人】

⇒甲乙付けがたい

こうおん‐てん【光音天】クワウ‥🔗⭐🔉

こうおん‐てん【光音天】クワウ‥

〔仏〕(梵語Ābhāsvara)色界第2禅天の第3天。ここに住む神々が口から発する浄光がそのまま言葉となるという。極光浄天。光曜天。

こう‐か【光華】クワウクワ🔗⭐🔉

こう‐か【光華】クワウクワ

美しく光ること。かがやき。光彩。

こう‐が【光画】クワウグワ🔗⭐🔉

こう‐が【光画】クワウグワ

(Lichtbild ドイツの訳語)写真の陽画。また、写真のこと。

こう‐がい【光害】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐がい【光害】クワウ‥

都市部で夜空の星が見えなくなるなどの、過剰な照明による被害。

こう‐かがく【光化学】クワウクワ‥🔗⭐🔉

こう‐かがく【光化学】クワウクワ‥

光によって起こる化学変化および化学変化に伴う発光現象を研究する化学の一部門。ひかりかがく。

⇒こうかがく‐スモッグ【光化学スモッグ】

こうかがく‐スモッグ【光化学スモッグ】クワウクワ‥🔗⭐🔉

こうかがく‐スモッグ【光化学スモッグ】クワウクワ‥

紫外線の光化学反応によって生じるオキシダントが視程を減少させる状態。日ざしの強く風の弱い日に発生しやすく、目や気管などが刺激され呼吸器系障害をもたらす。

⇒こう‐かがく【光化学】

こう‐かく【光覚】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐かく【光覚】クワウ‥

光を受容することによって起こる感覚。視覚のほかに、下等動物の皮膚が光を感ずる感覚などをも指す。狭義には明るさの感覚のみを指すが、広義には色覚を含む。

こう‐がく【光学】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐がく【光学】クワウ‥

光の性質を研究・応用する物理学の諸部門の総称。光の諸側面に応じて、幾何光学・物理光学・分光学などがある。メーザー・レーザーの発明によって発展した量子光学を含める。

⇒こうがく‐いせい【光学異性】

⇒こうがく‐かっせいたい【光学活性体】

⇒こうがく‐ガラス【光学ガラス】

⇒こうがく‐きかい【光学器械】

⇒こうがく‐けい【光学系】

⇒こうがく‐けんびきょう【光学顕微鏡】

⇒こうがくてき‐いちじくせい‐けっしょう【光学的一軸性結晶】

⇒こうがくてき‐にじくせい‐けっしょう【光学的二軸性結晶】

⇒こうがく‐へいき【光学兵器】

こうがく‐いせい【光学異性】クワウ‥🔗⭐🔉

こうがく‐いせい【光学異性】クワウ‥

立体異性の一種。一般の物理的・化学的性質は同じであるが、旋光性が逆であるような異性。分子がまったく対称性をもたない場合に現れる。例えば不斉炭素原子をもつ有機化合物。二つの異性体の分子は互いに鏡像関係にある。

⇒こう‐がく【光学】

こうがく‐かっせいたい【光学活性体】クワウ‥クワツ‥🔗⭐🔉

こうがく‐かっせいたい【光学活性体】クワウ‥クワツ‥

自然の状態で旋光性を示す物質。光学異性体や水晶の類。

⇒こう‐がく【光学】

こうがく‐ガラス【光学ガラス】クワウ‥🔗⭐🔉

こうがく‐ガラス【光学ガラス】クワウ‥

レンズ・プリズム・反射鏡などに用いるガラス。質が均一で、ひずみ・泡などを含まず、透明度の高いことが必要。

⇒こう‐がく【光学】

こうがく‐きかい【光学器械】クワウ‥🔗⭐🔉

こうがく‐きかい【光学器械】クワウ‥

光の屈折・反射などの性質を応用した器械の総称。望遠鏡・顕微鏡・カメラ・映写機・六分儀など。

⇒こう‐がく【光学】

こうがく‐けい【光学系】クワウ‥🔗⭐🔉

こうがく‐けい【光学系】クワウ‥

望遠・拡大・分光などの目的で組み合わせたレンズ・反射鏡など。

⇒こう‐がく【光学】

こうがく‐けんびきょう【光学顕微鏡】クワウ‥キヤウ🔗⭐🔉

こうがく‐けんびきょう【光学顕微鏡】クワウ‥キヤウ

可視光線を利用する顕微鏡。倍率はほぼ2000倍が限度。→電子顕微鏡。

⇒こう‐がく【光学】

こうがくてき‐いちじくせい‐けっしょう【光学的一軸性結晶】クワウ‥ヂク‥シヤウ🔗⭐🔉

こうがくてき‐いちじくせい‐けっしょう【光学的一軸性結晶】クワウ‥ヂク‥シヤウ

光軸を一つだけもつ結晶。三方晶系・正方晶系・六方晶系がこれに属する。

⇒こう‐がく【光学】

こうがくてき‐にじくせい‐けっしょう【光学的二軸性結晶】クワウ‥ヂク‥シヤウ🔗⭐🔉

こうがくてき‐にじくせい‐けっしょう【光学的二軸性結晶】クワウ‥ヂク‥シヤウ

光軸を二つもつ結晶。三斜晶系・単斜晶系・斜方晶系がこれに属する。

⇒こう‐がく【光学】

こうかく‐てんのう【光格天皇】クワウ‥ワウ🔗⭐🔉

こうかく‐てんのう【光格天皇】クワウ‥ワウ

江戸後期の天皇。閑院宮典仁すけひと親王の第6王子。後桃園天皇の猶子。名は兼仁ともひと、初め師仁もろひと。強い君主意識を持ち、内裏だいり再建や朝儀復活につとめ、在位中に尊号事件が起こる。(在位1779〜1817)(1771〜1840)→天皇(表)

○溝壑に擠つこうがくにおつ

生活の道を失って路傍などに倒れ死ぬ。

⇒こう‐がく【溝壑】

○高閣に束ぬこうかくにつかぬ

[晋書庾翼伝](庾翼ゆよくが、名士として著名な杜乂とがいと殷浩いんこうの書を、高い棚の上に放置した故事から)書物などを棚にのせたまま利用しない状態をいう。

⇒こう‐かく【高閣】

こうがく‐へいき【光学兵器】クワウ‥🔗⭐🔉

こうがく‐へいき【光学兵器】クワウ‥

軍用に供する光学器械。

⇒こう‐がく【光学】

こう‐かん【光冠】クワウクワン🔗⭐🔉

こう‐かん【光冠】クワウクワン

太陽や月のまわりに接して生じる美しい小光彩。太陽または月の光が雲の水滴に回折されてできるもので、外側が赤みを帯びる。

こう‐かん【光環】クワウクワン🔗⭐🔉

こう‐かん【光環】クワウクワン

(→)暈かさに同じ。

こう‐き【光輝】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐き【光輝】クワウ‥

①ひかり。かがやき。「―を放つ」

②名誉。ほまれ。「―ある伝統」

こう‐ぎ【光儀】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐ぎ【光儀】クワウ‥

他人の来訪の尊敬語。光来。光臨。東鑑1「醍醐禅師全成、同じく―あり」

こう‐きでんりょく【光起電力】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐きでんりょく【光起電力】クワウ‥

⇒ひかりきでんりょく

こう‐きゅう【光球】クワウキウ🔗⭐🔉

こう‐きゅう【光球】クワウキウ

恒星の連続スペクトルを発する場所として恒星の大気中に仮想した層。太陽では白色円板状に見える部分で、厚さ約400キロメートル。

こう‐くん【光勲】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐くん【光勲】クワウ‥

光輝ある勲功。大功。

こう‐けい【光景】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐けい【光景】クワウ‥

①日のひかり。

②そこに見えるありさま。様子。景色。「その場の―」

こう‐げん【光源】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐げん【光源】クワウ‥

光を発するみなもと。

こうこう‐さ【光行差】クワウカウ‥🔗⭐🔉

こうこう‐さ【光行差】クワウカウ‥

〔天〕(aberration)光の来る方向と平行でない方向に運動している観測者にとって、光源の方向がずれて見える現象。地球の公転運動は光速度の約1万分の1なので、星の方向は最大約20.5秒角西にずれて見える。

こう‐ごうせい【光合成】クワウガフ‥🔗⭐🔉

こう‐ごうせい【光合成】クワウガフ‥

生物、主に葉緑素をもつ植物が、光のエネルギーを用いて、吸収した二酸化炭素と水分とから澱粉や糖などの有機化合物を合成すること。炭酸同化作用の一形式。→化学合成。

⇒こうごうせい‐さいきん【光合成細菌】

⇒こうごうせい‐しきそ【光合成色素】

こうごうせい‐さいきん【光合成細菌】クワウガフ‥🔗⭐🔉

こうごうせい‐さいきん【光合成細菌】クワウガフ‥

光合成を行う細菌の総称。紅色無硫黄細菌・紅色硫黄細菌・緑色硫黄細菌の3群がある。沼土などに多い。

⇒こう‐ごうせい【光合成】

こうごうせい‐しきそ【光合成色素】クワウガフ‥🔗⭐🔉

こうごうせい‐しきそ【光合成色素】クワウガフ‥

光合成に関与するクロロフィルやカロテノイドなどの色素の総称。

⇒こう‐ごうせい【光合成】

こうこう‐てんのう【光孝天皇】クワウカウ‥ワウ🔗⭐🔉

こうこう‐てんのう【光孝天皇】クワウカウ‥ワウ

平安前期の天皇。仁明天皇の第4皇子。名は時康ときやす。小松帝とも。(在位884〜887)(830〜887) →天皇(表)

こうごん‐てんのう【光厳天皇】クワウ‥ワウ🔗⭐🔉

こうごん‐てんのう【光厳天皇】クワウ‥ワウ

鎌倉末期の天皇。後伏見天皇の皇子。名は量仁かずひと。元弘の乱で後醍醐天皇の笠置落ち後、鎌倉幕府の申入れをうけ、後伏見上皇の院宣により践祚。建武新政で廃されたが、1336年(建武3)足利尊氏の奏請で弟の光明天皇を即位させ、院政を開始。のち出家。(在位1331〜1333)(1313〜1364)→天皇(表)

こう‐さ【光差】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐さ【光差】クワウ‥

〔天〕ある現象が起こった時刻と観測した時刻との差。光が観測者にまで達するのに要する時間に等しい。特に光が1天文単位を進むのに要する時間499.004782秒をさすこともある。

こう‐さい【光彩】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐さい【光彩】クワウ‥

きらきらと輝く光。美しい輝き。比喩的に、きわだってすぐれていること。「―を放つ」

⇒こうさい‐りくり【光彩陸離】

こうさい‐りくり【光彩陸離】クワウ‥🔗⭐🔉

こうさい‐りくり【光彩陸離】クワウ‥

光彩のみだれちらばるさま。光彩がいりまじって美しいさま。

⇒こう‐さい【光彩】

こう‐し【光子】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐し【光子】クワウ‥

(photon)素粒子の一つ。静止質量0、スピン1の粒子。光すなわち電磁波は、場の量子論では光子の集合として扱われる。初期の名称は光量子。フォトン。→光量子

こう‐じく【光軸】クワウヂク🔗⭐🔉

こう‐じく【光軸】クワウヂク

①光学系においてレンズ・反射鏡などの中心を結ぶ直線。

②異方性結晶内の光学軸。

こうしゅう【光州】クワウシウ🔗⭐🔉

こうしゅう【光州】クワウシウ

⇒クァンジュ。

⇒こうしゅう‐じけん【光州事件】

こうしゅう‐じけん【光州事件】クワウシウ‥🔗⭐🔉

こうしゅう‐じけん【光州事件】クワウシウ‥

1980年5月、光州市で、軍部による戒厳令拡大に反対する学生・市民を戒厳軍が鎮圧、武力衝突に発展して、多数の死者が出た事件。

⇒こうしゅう【光州】

こうしゅう‐せい【光周性】クワウシウ‥🔗⭐🔉

こうしゅう‐せい【光周性】クワウシウ‥

〔生〕明暗の周期の変化によって起こる生物現象。長日植物・短日植物の花芽形成、多くの動物の生殖腺発達、休眠などに見られる。光周期性。ひかりしゅうせい。

こうしょ【光緒】クワウ‥🔗⭐🔉

こうしょ【光緒】クワウ‥

⇒こうちょ。

⇒こうしょ‐てい【光緒帝】

こうしょ‐てい【光緒帝】クワウ‥🔗⭐🔉

こうしょ‐てい【光緒帝】クワウ‥

(→)徳宗とくそう2に同じ。

⇒こうしょ【光緒】

こう‐しん【光神】クワウ‥🔗⭐🔉

こう‐しん【光神】クワウ‥

光を感じる眼の能力。視細胞の杆体細胞に属する機能。

こうそく‐じ【光触寺】クワウ‥🔗⭐🔉

こうそく‐じ【光触寺】クワウ‥

鎌倉市十二所じゅにそにある時宗の寺。一遍の創建と伝え、本尊の伝運慶作頬焼ほおやき阿弥陀如来のほか、頬焼阿弥陀縁起絵巻などがある。

光触寺

撮影:関戸 勇

こうちょ【光緒】クワウ‥🔗⭐🔉

こうちょ【光緒】クワウ‥

(コウショとも)清朝第11代の皇帝徳宗朝の年号。徳宗を光緒帝ともいう。(1875〜1908)

こうにん‐てんのう【光仁天皇】クワウ‥ワウ🔗⭐🔉

こうにん‐てんのう【光仁天皇】クワウ‥ワウ

奈良後期の天皇。天智天皇の皇孫。施基しき親王の第6王子。名は白壁しらかべ。藤原百川らにより擁立され、和気清麻呂を召還して改革を行う。(在位770〜781)(709〜781)→天皇(表)

てかり‐だけ【光岳】🔗⭐🔉

てかり‐だけ【光岳】

静岡・長野県境、赤石山脈南端にある山。標高2591メートル。山頂南西側に光岩という岩峰がある。

ぴか‐いち【光一】🔗⭐🔉

ぴか‐いち【光一】

①花合せ2の手役てやくの一つ。手札7枚の中で光り物が1枚、他の札全部(雨の札は4枚ともどれでも素札すふだに勘定できる)が素札の場合。

②多数の中で最も傑出していること。また、そのもの。

ひから‐か・す【光らかす】🔗⭐🔉

ひから‐か・す【光らかす】

〔他五〕

威光をてらう。自慢顔にふるまう。ひけらかす。甲陽軍鑑10「御旗本を―・し」

ひから・す【光らす】🔗⭐🔉

ひから・す【光らす】

〔他五〕

光るようにする。光らせる。つやを出す。「ぴかぴかに―・す」「眼を―・す」

ひかり【光】🔗⭐🔉

ひかり【光】

①光ること。また、光るもの。古今和歌集恋「稲妻の―の間にも」

②目に感ずる明るさ。目を刺激して視覚をおこさせる物理的原因。その本質は可視光線を主に赤外線・紫外線をふくめ、波長が約1ナノメートルから1ミリメートルの電磁波。→光速度こうそくど。

③美しい色。光沢。つや。源氏物語初音「―もなく黒きかいねり」

④輝くばかりの美しさ。源氏物語夕顔「この御―を見たてまつるあたりは」

⑤人に明るさをもたらすもののたとえ。希望。光明。

⑥威光。威勢。「親の―は七―」

⑦光栄。名誉。源氏物語手習「うれしき山里の―と見奉り」

⑧光物ひかりものの略。

⑨もと日本専売公社発売の紙巻タバコの名。

⇒ひかり‐きでんりょく【光起電力】

⇒ひかり‐こうおんけい【光高温計】

⇒ひかり‐ごうせい【光合成】

⇒ひかり‐ごけ【光蘚】

⇒ひかり‐ごこう【光後光】

⇒ひかり‐じき‐ディスク【光磁気ディスク】

⇒ひかり‐じゅうごう【光重合】

⇒ひかり‐しょくばい【光触媒】

⇒ひかり‐ぞうかん【光増感】

⇒ひかり‐だて【光立て】

⇒ひかり‐つうしん【光通信】

⇒ひかり‐ディスク【光ディスク】

⇒ひかり‐でんしこうがく【光電子工学】

⇒ひかり‐でんち【光電池】

⇒ひかり‐でんどう【光伝導】

⇒ひかり‐どう【光堂】

⇒ひかり‐の‐かみ【光神】

⇒ひかりはつが‐しゅし【光発芽種子】

⇒ひかり‐ファイバー【光ファイバー】

⇒ひかり‐も【光藻】

⇒ひかり‐もの【光り物】

⇒ひかり‐レジスト【光レジスト】

⇒光を放つ

ひかり【光】(地名)🔗⭐🔉

ひかり【光】

山口県南東部、周防灘に面する市。もと海軍工廠の所在地。鉄鋼・製薬などの工業が発達。人口5万4千。

ひかり‐か【光りか】🔗⭐🔉

ひかり‐か【光りか】

つやがあって光り輝くさま。栄華物語嶺月「御色の白くうるはしく、―におはします」

ひかり‐かがや・く【光り輝く】🔗⭐🔉

ひかり‐かがや・く【光り輝く】

〔自五〕

(室町時代まで清音)さかんによく光る。美しいほどに輝く。日葡辞書「テキノメニハヒカリカカヤクアザヤカナルヨロイヲキ」

ひかり‐きでんりょく【光起電力】🔗⭐🔉

ひかり‐きでんりょく【光起電力】

光電効果の一つ。光の照射によって発生する起電力で、おもに半導体のpn接合や半導体‐金属界面に見られる。フォトダイオード・太陽電池などに利用される。

⇒ひかり【光】

ひかり‐こうおんけい【光高温計】‥カウヲン‥🔗⭐🔉

ひかり‐こうおんけい【光高温計】‥カウヲン‥

高温計の一種。物体は高温度で特定の波長分布をもつ光(放射)を出すので、これを標準の光源の光と比較して物体の温度を測る装置。光学的高温計。

⇒ひかり【光】

ひかり‐ごこう【光後光】‥クワウ🔗⭐🔉

ひかり‐ごこう【光後光】‥クワウ

光背の一種。像身から発する光明が、炎光となって燃え上がるさまを表したもの。狂言、小傘「仏の後に後光と云ふものがある、ふな後光、―、傘後光などと云うてある」

⇒ひかり【光】

ひかり‐じき‐ディスク【光磁気ディスク】🔗⭐🔉

ひかり‐じき‐ディスク【光磁気ディスク】

(magneto-optical disc)コンピューターの外部記憶装置の一種。磁性体にレーザー光を当ててデータの書き込みと読み出しを行う。MOディスク。

⇒ひかり【光】

ひかり‐じゅうごう【光重合】‥ヂユウガフ🔗⭐🔉

ひかり‐じゅうごう【光重合】‥ヂユウガフ

光の照射によって起こる付加重合。単量体が光を吸収して重合が開始される場合と、共存する他の分子が光を吸収して、そのエネルギーの移動により重合が誘起される場合とがある。後者を光増感重合という。フォトレジストなどに利用される。

⇒ひかり【光】

ひかり‐しょくばい【光触媒】🔗⭐🔉

ひかり‐しょくばい【光触媒】

光の吸収により触媒として働く物質。光を吸収して生成した励起電子などがエネルギー移動や電子移動により他の物質に化学反応を起こさせる。二酸化チタンなど。

⇒ひかり【光】

ひかり‐ディスク【光ディスク】🔗⭐🔉

ひかり‐ディスク【光ディスク】

光によって情報の読み出しと書き込みができるディスク。

⇒ひかり【光】

ひかり‐の‐かみ【光神】🔗⭐🔉

ひかり‐の‐かみ【光神】

雷神。

⇒ひかり【光】

ひかり‐ファイバー【光ファイバー】🔗⭐🔉

ひかり‐ファイバー【光ファイバー】

光を送るための極めて細い線状のガラス。光通信や医学用内視鏡などに用いる。

⇒ひかり【光】

ひかり‐もの【光り物】🔗⭐🔉

ひかり‐レジスト【光レジスト】🔗⭐🔉

ひかり‐レジスト【光レジスト】

(→)フォトレジストに同じ。

⇒ひかり【光】

ひかり‐わた・る【光り渡る】🔗⭐🔉

ひかり‐わた・る【光り渡る】

〔自四〕

一面に光る。

○光を放つひかりをはなつ

光を発する。また、優れた才能や魅力をあらわす。光彩を放つ。

⇒ひかり【光】

○光を放つひかりをはなつ🔗⭐🔉

○光を放つひかりをはなつ

光を発する。また、優れた才能や魅力をあらわす。光彩を放つ。

⇒ひかり【光】

ひか・る【光る】

〔自五〕

①ぴかっと光を放つ。万葉集7「天雲に近く―・りて鳴る神の」。源氏物語蛍「帷子を一重打ち掛け給ふにあはせて、さと―・るもの、紙燭をさしいでたるかとあきれたり」。「稲妻が―・る」

②一面に輝く。反射して輝く。万葉集5「まつらがは川の瀬―・りあゆ釣ると立たせる妹が裳のすそぬれぬ」。「海が―・る」

③色彩などが美しく輝く。古事記上「赤玉は緒さへ―・れど白玉の君がよそひしたふとくありけり」。源氏物語御法「火のいとあかきに御色はいと白く―・るやうにて」

④顔・かたち・人物・才能などが一段とぬきんでて見える。源氏物語若菜上「今は又その世にもねびまさりて―・るとはこれをいふべきにやと見ゆる匂ひなむいとど加はりにたる」。「彼の活躍がひときわ―・っていた」

⑤金の威光がある。人情本、春色辰巳園「―・る旦那をこころ当て」

ひかる‐かみ【光る神】

[一]〔名〕

雷。雷神。

[二]〔枕〕

「鳴りはた」にかかる。

ひかるきみ【光君】

源氏物語の主人公、光源氏ひかるげんじ。

ひかるげんじ【光源氏】

源氏物語の主人公の称。ひかる君。

ひかる‐ばん【光盤】

平削盤ひらけずりばんの別称。しかる盤。

ひ‐がれ【日離れ】

昼の間はなれていること。源平盛衰記32「夜がれ留め、―をだにも怨みしに」↔夜離れ

ピカレスク‐しょうせつ【ピカレスク小説】‥セウ‥

(novela picaresca スペイン)(picaroはスペイン語で「ならず者」「悪党」の意)下層階級出身の召使や詐欺師などの主人公がさまざまな事件に出会った経験を述べる小説。諷刺・ユーモアの要素が多い。16世紀スペインの「ラサリーリョ=デ=トルメスの生涯」に始まり、17世紀に流行。悪者わるもの小説。悪漢小説。悪党小説。

ひかれ‐もの【引かれ者】

捕吏に捕らえられ引かれて行く者。江戸時代、引回しの刑に処せられた者。

⇒引かれ者の小唄

ひか・る【光る】🔗⭐🔉

ひか・る【光る】

〔自五〕

①ぴかっと光を放つ。万葉集7「天雲に近く―・りて鳴る神の」。源氏物語蛍「帷子を一重打ち掛け給ふにあはせて、さと―・るもの、紙燭をさしいでたるかとあきれたり」。「稲妻が―・る」

②一面に輝く。反射して輝く。万葉集5「まつらがは川の瀬―・りあゆ釣ると立たせる妹が裳のすそぬれぬ」。「海が―・る」

③色彩などが美しく輝く。古事記上「赤玉は緒さへ―・れど白玉の君がよそひしたふとくありけり」。源氏物語御法「火のいとあかきに御色はいと白く―・るやうにて」

④顔・かたち・人物・才能などが一段とぬきんでて見える。源氏物語若菜上「今は又その世にもねびまさりて―・るとはこれをいふべきにやと見ゆる匂ひなむいとど加はりにたる」。「彼の活躍がひときわ―・っていた」

⑤金の威光がある。人情本、春色辰巳園「―・る旦那をこころ当て」

ひかる‐かみ【光る神】🔗⭐🔉

ひかる‐かみ【光る神】

[一]〔名〕

雷。雷神。

[二]〔枕〕

「鳴りはた」にかかる。

ひかるきみ【光君】🔗⭐🔉

ひかるきみ【光君】

源氏物語の主人公、光源氏ひかるげんじ。

ひかるげんじ【光源氏】🔗⭐🔉

ひかるげんじ【光源氏】

源氏物語の主人公の称。ひかる君。

みつおき【光起】🔗⭐🔉

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつざき【光崎】🔗⭐🔉

みつざき【光崎】

姓氏の一つ。

⇒みつざき‐けんぎょう【光崎検校】

みつざき‐けんぎょう【光崎検校】‥ゲウ🔗⭐🔉

みつざき‐けんぎょう【光崎検校】‥ゲウ

江戸後期の地歌・箏曲家。京都で活躍。新傾向の箏曲「五段砧」「秋風の曲」、三弦曲「七小町ななこまち」「千代の鶯」「桜川」などを作曲。1853年(嘉永6)以降に没。

⇒みつざき【光崎】

みつのぶ【光信】🔗⭐🔉

みつのぶ【光信】

⇒とさみつのぶ(土佐光信)

《光部》🔗⭐🔉

《光部》

検索の便宜べんぎ上、本辞典で新たに立てた部首。

[漢]光🔗⭐🔉

光 字形

筆順

筆順

〔光部0画/6画/教育/2487・3877〕

〔音〕コウ〈クヮウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ひかる・ひかり (名)あき・あきら・みつ・みつる・てる

[意味]

①ひかる。かがやく。ひかり。「光輝・光芒こうぼう・光線・日光・威光」

②てりはえる。ひかりに照らされて映えたすがた。けしき。「光沢・光彩・光栄・光景・風光・観光」

③てらす。恵みを与える。「光被」▶他人の来訪を尊んでいう語としても用いる。「光臨・光来」

④日。転じて、月日。時間。「光陰・消光」

⑤すっかりなくする。「焼光・三光作戦」

[解字]

もと、儿部4画。頭上の火の象形文字。[炗]は異体字。

[下ツキ

威光・栄光・曳光弾・円光・感光・観光・眼光・逆光・脚光・暁光・旭光・極光・蛍光・月光・弧光・後光・御来光・採光・三光・散光・射光・遮光・斜光・赤光・寂光・春光・消光・曙光・燭光・瑞光・閃光・昼光色・電光・投光・灯光・日光・発光・白光・微光・風光・分光・夜光・妖光・陽光・余光・燐光・霊光・露光・和光同塵

〔光部0画/6画/教育/2487・3877〕

〔音〕コウ〈クヮウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ひかる・ひかり (名)あき・あきら・みつ・みつる・てる

[意味]

①ひかる。かがやく。ひかり。「光輝・光芒こうぼう・光線・日光・威光」

②てりはえる。ひかりに照らされて映えたすがた。けしき。「光沢・光彩・光栄・光景・風光・観光」

③てらす。恵みを与える。「光被」▶他人の来訪を尊んでいう語としても用いる。「光臨・光来」

④日。転じて、月日。時間。「光陰・消光」

⑤すっかりなくする。「焼光・三光作戦」

[解字]

もと、儿部4画。頭上の火の象形文字。[炗]は異体字。

[下ツキ

威光・栄光・曳光弾・円光・感光・観光・眼光・逆光・脚光・暁光・旭光・極光・蛍光・月光・弧光・後光・御来光・採光・三光・散光・射光・遮光・斜光・赤光・寂光・春光・消光・曙光・燭光・瑞光・閃光・昼光色・電光・投光・灯光・日光・発光・白光・微光・風光・分光・夜光・妖光・陽光・余光・燐光・霊光・露光・和光同塵

筆順

筆順

〔光部0画/6画/教育/2487・3877〕

〔音〕コウ〈クヮウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ひかる・ひかり (名)あき・あきら・みつ・みつる・てる

[意味]

①ひかる。かがやく。ひかり。「光輝・光芒こうぼう・光線・日光・威光」

②てりはえる。ひかりに照らされて映えたすがた。けしき。「光沢・光彩・光栄・光景・風光・観光」

③てらす。恵みを与える。「光被」▶他人の来訪を尊んでいう語としても用いる。「光臨・光来」

④日。転じて、月日。時間。「光陰・消光」

⑤すっかりなくする。「焼光・三光作戦」

[解字]

もと、儿部4画。頭上の火の象形文字。[炗]は異体字。

[下ツキ

威光・栄光・曳光弾・円光・感光・観光・眼光・逆光・脚光・暁光・旭光・極光・蛍光・月光・弧光・後光・御来光・採光・三光・散光・射光・遮光・斜光・赤光・寂光・春光・消光・曙光・燭光・瑞光・閃光・昼光色・電光・投光・灯光・日光・発光・白光・微光・風光・分光・夜光・妖光・陽光・余光・燐光・霊光・露光・和光同塵

〔光部0画/6画/教育/2487・3877〕

〔音〕コウ〈クヮウ〉(呉)(漢)

〔訓〕ひかる・ひかり (名)あき・あきら・みつ・みつる・てる

[意味]

①ひかる。かがやく。ひかり。「光輝・光芒こうぼう・光線・日光・威光」

②てりはえる。ひかりに照らされて映えたすがた。けしき。「光沢・光彩・光栄・光景・風光・観光」

③てらす。恵みを与える。「光被」▶他人の来訪を尊んでいう語としても用いる。「光臨・光来」

④日。転じて、月日。時間。「光陰・消光」

⑤すっかりなくする。「焼光・三光作戦」

[解字]

もと、儿部4画。頭上の火の象形文字。[炗]は異体字。

[下ツキ

威光・栄光・曳光弾・円光・感光・観光・眼光・逆光・脚光・暁光・旭光・極光・蛍光・月光・弧光・後光・御来光・採光・三光・散光・射光・遮光・斜光・赤光・寂光・春光・消光・曙光・燭光・瑞光・閃光・昼光色・電光・投光・灯光・日光・発光・白光・微光・風光・分光・夜光・妖光・陽光・余光・燐光・霊光・露光・和光同塵

広辞苑に「光」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む