複数辞典一括検索+![]()

![]()

きゅう【宮】🔗⭐🔉

きゅう‐い【宮闈・宮囲】‥ヰ🔗⭐🔉

きゅう‐い【宮闈・宮囲】‥ヰ

宮中の奥殿。后妃の宮殿。保元物語「后と申すは位を―に正しくして」

きゅう‐いき【宮域】‥ヰキ🔗⭐🔉

きゅう‐いき【宮域】‥ヰキ

①宮殿のある区域。

②特に伊勢神宮の神域。

きゅう‐きん【宮禁】🔗⭐🔉

きゅう‐きん【宮禁】

宮廷。禁中。

きゅう‐けい【宮刑】🔗⭐🔉

きゅう‐けい【宮刑】

古代中国の刑罰。男子は生殖機能を去り、女子は幽閉もしくは筋を除いたという。死刑につぐ重刑。五刑の一つ。宮。腐刑・宮割・淫刑とも称する。

きゅう‐さい【宮宰】🔗⭐🔉

きゅう‐さい【宮宰】

(major domus ラテン)フランク王国メロヴィング朝の家政長官・従士団長。次第に国内行政の最高職となる。→カール=マルテル

きゅう‐しつ【宮室】🔗⭐🔉

きゅう‐しつ【宮室】

①帝王の宮殿。

②帝王の一族。

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ🔗⭐🔉

きゅう‐じょ【宮女】‥ヂヨ

宮中に仕える女。女官。宮人。

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

きゅう‐じょう【宮城】‥ジヤウ

①天皇の平常の居所。東京遷都後、江戸城を皇居と定めて東京城と称し、1888年(明治21)旧西の丸に宮殿を新築完成するとともに宮城と改称。現在は皇居と称する。皇城。

②古代、皇居とその周囲の諸官庁などを配置した一郭の称。→大内裏だいだいり。

⇒きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥🔗⭐🔉

きゅうじょう‐じゅうにもん【宮城十二門】‥ジヤウジフ‥

古代の大内裏の四面の門。→十二門

⇒きゅう‐じょう【宮城】

きゅう‐じん【宮人】🔗⭐🔉

きゅう‐じん【宮人】

宮中に仕える人。多く女官をさす。

きゅう‐ぜん【宮前】🔗⭐🔉

きゅう‐ぜん【宮前】

宮殿の前。みやのまえ。

ぐう‐じ【宮司】🔗⭐🔉

ぐう‐じ【宮司】

①神社の造営・収税などのことをつかさどる神職。後には、ひろく祭祀・祈祷に従事する者の称。

②伊勢神宮の祭主に次ぐ大宮司・少宮司の称。

③官幣社・国幣社の最高の神職で、その社の長である者。また、一般神社の主管者。

ぐう‐じ【宮寺】🔗⭐🔉

ぐう‐じ【宮寺】

神社付属の寺院。神宮寺。みやでら。

く‐じょう【宮掌】‥ジヤウ🔗⭐🔉

く‐じょう【宮掌】‥ジヤウ

伊勢神宮および熱田神宮の神職の一つ。権祢宜ごんねぎの次位。

く‐にん【宮人】🔗⭐🔉

く‐にん【宮人】

宮中に仕える女官。きゅうじん。

み‐や【宮】🔗⭐🔉

み‐や【宮】

(「御屋」の意)

①伊勢神宮その他特別の神を祀る神社の称。また、一般に神社の称。出雲風土記「大神の―」

②皇居。禁裏。御所。万葉集18「吉野の―をあり通ひめす」

③皇后・中宮・皇子・皇女並びに皇族の御殿。また、その方々の尊称。枕草子23「―の御前の御几帳おしやりて」

④一家をたてた皇族の称号。→宮家みやけ。

⑤中宮職しきのこと。

⑥仏堂。寺。推古紀(一本)「仏像を造ること既に訖おわりて、堂みやに入るること得ず」

みや【宮】(地名)🔗⭐🔉

みや【宮】

尾張国の熱田あつたの称。熱田神宮があるからいう。あづま路の記「―より鳴海なるみへ一里半」

みや【宮】(姓氏)🔗⭐🔉

みや【宮】

姓氏の一つ。

⇒みや‐しゅうじ【宮柊二】

みや‐い【宮居】‥ヰ🔗⭐🔉

みや‐い【宮居】‥ヰ

①神が鎮座すること。また、神の宮のある所。千載和歌集神祇「神代より津もりの浦に―して」

②天皇が居を定めること。また、皇居。平家物語5「雄略天皇二十一年に同国泊瀬はつせ朝倉に―し給ふ」

みや‐うつし【宮遷し】🔗⭐🔉

みや‐うつし【宮遷し】

⇒せんぐう(遷宮)

みや‐おみな【宮女】‥ヲミナ🔗⭐🔉

みや‐おみな【宮女】‥ヲミナ

宮廷に仕える女。きゅうじょ。

みや‐がわ【宮川】‥ガハ(川)🔗⭐🔉

みや‐がわ【宮川】‥ガハ

紀伊山地の大台ヶ原山から発源し、北東流して伊勢神宮の近くを流れ、伊勢市北方で伊勢湾に注ぐ川。長さ91キロメートル。

宮川上流(宮川村)

撮影:的場 啓

宮川下流(伊勢市)

撮影:的場 啓

宮川下流(伊勢市)

撮影:的場 啓

宮川下流(伊勢市)

撮影:的場 啓

宮川下流(伊勢市)

撮影:的場 啓

みやがわ‐かずお【宮川一夫】‥ガハ‥ヲ🔗⭐🔉

みやがわ‐かずお【宮川一夫】‥ガハ‥ヲ

映画カメラマン。京都生れ。本名、一雄。陰影を強調した繊細な表現手法を発案。「無法松の一生」「羅生門」「雨月物語」「用心棒」などで撮影を担当。(1908〜1999)

⇒みやがわ【宮川】

みやがわ‐ちょう【宮川町】‥ガハチヤウ🔗⭐🔉

みやがわ‐ちょう【宮川町】‥ガハチヤウ

京都、鴨川の東岸四条通より南にある町。江戸時代以来の花街。

みやがわ‐ちょうしゅん【宮川長春】‥ガハチヤウ‥🔗⭐🔉

みやがわ‐ちょうしゅん【宮川長春】‥ガハチヤウ‥

江戸中期の肉筆浮世絵師。宮川派の祖。尾張宮川村出身と伝える。江戸に住し、菱川師宣・懐月堂安度などの画風を学び、美人風俗画を描いた。その流れは勝川派・葛飾派に及ぶ。(1682〜1752頃)

⇒みやがわ【宮川】

みやがわ‐は【宮川派】‥ガハ‥🔗⭐🔉

みやがわ‐は【宮川派】‥ガハ‥

浮世絵の一流派。宮川長春を祖とし、江戸中期、享保・元文から宝暦・明和にわたって活躍、長亀・一笑・春水らが出た。

⇒みやがわ【宮川】

みやぎ【宮城】(地名)🔗⭐🔉

みやぎ【宮城】

東北地方東部の県。陸前国の大部分、磐城国の一部を管轄。県庁所在地は仙台市。面積7286平方キロメートル。人口236万。全13市。

→さんさ時雨

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒みやぎ‐きょういく‐だいがく【宮城教育大学】

⇒みやぎ‐の【宮城野】

みやぎ【宮城】(姓氏)🔗⭐🔉

みやぎ‐おとや【宮城音弥】🔗⭐🔉

みやぎ‐おとや【宮城音弥】

心理学者。東京生れ。京大・昭和医専卒。東京工業大教授。心理学の普及に尽力。また、県民性の分析など心理学の新領域を開拓した。著「心とは何か」「日本人の性格」など。(1908〜2005)

⇒みやぎ【宮城】

みやぎ‐きょういく‐だいがく【宮城教育大学】‥ケウ‥🔗⭐🔉

みやぎ‐きょういく‐だいがく【宮城教育大学】‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。宮城師範学校・同青年師範学校を前身とした東北大学教育学部の教員養成部門を1965年分離・独立させて成立。2004年法人化。仙台市。

⇒みやぎ【宮城】

みやぎ‐の【宮城野】🔗⭐🔉

みやぎ‐の【宮城野】

仙台市の東部にある平野。昔は萩など秋草の名所として有名。(歌枕)

⇒みやぎ【宮城】

みやぎのしのぶ【宮城野信夫】🔗⭐🔉

みやぎのしのぶ【宮城野信夫】

浄瑠璃・歌舞伎に登場する姉妹の名。姉の宮城野は吉原の傾城、妹の信夫は田舎娘という設定。1723年(享保8)に父の仇討ちをした姉妹がモデルという。「碁太平記白石噺ごたいへいきしらいしばなし」が有名で、その別称ともなる。

みやぎの‐はぎ【宮城野萩】🔗⭐🔉

みやぎの‐はぎ【宮城野萩】

マメ科の落葉小低木。高さ1メートル余、柔らかくて地に垂れる。葉は3小葉から成る複葉。9月、紅紫色の美花を開く。総状花序は長大で葉より長い。庭園に栽培。ナツハギ。

みやぎ‐みちお【宮城道雄】‥ヲ🔗⭐🔉

みやぎ‐みちお【宮城道雄】‥ヲ

箏曲家・作曲家。神戸の生れ。7〜8歳頃失明し、箏曲家、中島検校に入門。洋楽の形式に邦楽を融合させた新日本音楽を作曲、新楽器十七弦・八十弦を創始。作「水の変態」「秋の調」「春の海」「越天楽変奏曲」「日蓮」など。(1894〜1956)

宮城道雄

撮影:田村 茂

⇒みやぎ【宮城】

⇒みやぎ【宮城】

⇒みやぎ【宮城】

⇒みやぎ【宮城】

みやぎ‐りゅう【宮城流】‥リウ🔗⭐🔉

みやぎ‐りゅう【宮城流】‥リウ

江戸時代、京都の人宮城清行の創めた和算の流派。関西で盛んに行われた。

⇒みやぎ【宮城】

みや‐け【宮家】🔗⭐🔉

みや‐け【宮家】

①親王・法親王・諸王および門跡などの御家。

②皇族で宮号を賜った家。終戦前14家があったが、現在は高松・三笠・常陸・秋篠あきしの・桂・高円たかまどの6宮家。

みやこ【宮古】🔗⭐🔉

みやこ【宮古】

岩手県東部の市。閉伊へい川の河口、宮古湾に臨み、三陸の主要漁港の一つ。水産加工業も盛ん。人口6万。

みや‐ごう【宮号】‥ガウ🔗⭐🔉

みや‐ごう【宮号】‥ガウ

一家を立てた皇族に賜る家名。有栖川宮・常陸宮の類。

みやこじ【宮古路】‥ヂ🔗⭐🔉

みやこじ‐そのはち【宮古路薗八】‥ヂ‥🔗⭐🔉

みやこじ‐そのはち【宮古路薗八】‥ヂ‥

(初世)江戸中期の浄瑠璃太夫。京都の人。宮古路豊後掾ぶんごのじょうの門から出て薗八節を創始。門下に2世薗八(後に宮薗鸞鳳軒らんぽうけんと改名)・春富士正伝などがある。生没年不詳。

⇒みやこじ【宮古路】

みやこじ‐ぶし【宮古路節】‥ヂ‥🔗⭐🔉

みやこじ‐ぶし【宮古路節】‥ヂ‥

「豊後節ぶんごぶし1」参照。

⇒みやこじ【宮古路】

みやこじ‐ぶんごのじょう【宮古路豊後掾】‥ヂ‥🔗⭐🔉

みやこじ‐ぶんごのじょう【宮古路豊後掾】‥ヂ‥

浄瑠璃太夫。初世は豊後節の祖。京都の人。初世都一中の門弟で都国太夫半中と称したが、1722年(享保7)独立して宮古路と改姓、34年豊後掾を受領。江戸へ下って大いに流行したが、哀艶な曲調が風紀を乱すとして、36年(元文1)禁止され、その後京都に帰り、没。( 〜1740)

⇒みやこじ【宮古路】

みやこ‐じま【宮古島】🔗⭐🔉

みやこ‐じま【宮古島】

①沖縄県、宮古諸島の主島。面積159平方キロメートル。サトウキビ・宮古上布を産する。

②沖縄県の市。1を含む宮古諸島のほぼ全域を市域とする。2005年、平良ひらら市ほか5市町村が合併して発足。人口5万3千。

みやこ‐じょうふ【宮古上布】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

みやこ‐じょうふ【宮古上布】‥ジヤウ‥

麻織物の一つ。宮古島で産する上布。すべて紺地で、絣かすり物と縞物とがある。→薩摩上布

みやこ‐しょとう【宮古諸島】‥タウ🔗⭐🔉

みやこ‐しょとう【宮古諸島】‥タウ

沖縄県南西部、先島さきしま諸島東部の諸島。宮古島を主島とし、伊良部いらぶ・多良間たらまなどの島を含む。宮古列島。

みや‐ざ【宮座】🔗⭐🔉

みや‐ざ【宮座】

部落の祭祀組織。特定の家に属する者、または氏子の一定年齢に達した男子(女子を含む所もある)によって構成され、順番に定められる頭屋とうやが中心となって祭祀を行う。中世、畿内に多かった。

みやざき【宮崎】(地名)🔗⭐🔉

みやざき【宮崎】

①九州地方南東部の県。日向国の全域を管轄。面積7735平方キロメートル。人口115万3千。全9市。

→稗搗節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②宮崎県の南東部、大淀川の下流にまたがる市。県庁所在地。人口36万7千。

⇒みやざき‐いか‐だいがく【宮崎医科大学】

⇒みやざき‐じどうしゃどう【宮崎自動車道】

⇒みやざき‐じんぐう【宮崎神宮】

⇒みやざき‐だいがく【宮崎大学】

みやざき【宮崎】(姓氏)🔗⭐🔉

みやざき‐いか‐だいがく【宮崎医科大学】‥クワ‥🔗⭐🔉

みやざき‐いか‐だいがく【宮崎医科大学】‥クワ‥

もと国立大学の一つ。1974年設立。2003年宮崎大学に統合され、同大医学部となる。

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐いちさだ【宮崎市定】🔗⭐🔉

みやざき‐いちさだ【宮崎市定】

東洋史学者。長野の人。京大教授・東洋史学会会長。中国を中心とするアジア史全般を研究。著「科挙」「九品官人法の研究」「中国史」など。(1901〜1995)

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐かんち【宮崎寒雉】🔗⭐🔉

みやざき‐かんち【宮崎寒雉】

江戸中期の釜師。初代( 〜1712)は、本名、義一。能登の人。名人。2代( 〜1728)は、名は尚義。3代( 〜1773)は、名は尚申。

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐こしょし【宮崎湖処子】🔗⭐🔉

みやざき‐こしょし【宮崎湖処子】

評論家・小説家・牧師。本名、八百吉。筑前(福岡県)生れ。民友社に入り、「帰省」「空屋」などの田園趣味によって知られ、「湖処子詩集」で新体詩の先駆をなした。(1864〜1922)

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐さんまい【宮崎三昧】🔗⭐🔉

みやざき‐さんまい【宮崎三昧】

小説家。本名、璋蔵。江戸下谷生れ。「嵯峨の尼物語」以下の史伝小説、脚本「泉三郎」などがある。また古書籍を収集、雨月物語を世に紹介。(1859〜1919)

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐じどうしゃどう【宮崎自動車道】‥ダウ🔗⭐🔉

みやざき‐じどうしゃどう【宮崎自動車道】‥ダウ

宮崎県えびの市から宮崎市へ至る高速道路。全長80.7キロメートル。えびの市からは九州自動車道に接続。法定路線名、九州縦貫自動車道宮崎線。

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐じんぐう【宮崎神宮】🔗⭐🔉

みやざき‐じんぐう【宮崎神宮】

宮崎市にある元官幣大社。神武天皇を主神とし、鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみこと・玉依姫命を配祀。神武天皇東征以前の御所宮崎宮があったと伝える遺跡。

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐だいがく【宮崎大学】🔗⭐🔉

みやざき‐だいがく【宮崎大学】

国立大学法人の一つ。1924年(大正13)創立の宮崎高等農林学校(のち宮崎農専)と宮崎師範・同青年師範・県立宮崎工専が合併して49年新制大学となる。2003年宮崎医科大学を統合。04年法人化。本部は宮崎市。

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐とうてん【宮崎滔天】‥タウ‥🔗⭐🔉

みやざき‐とうてん【宮崎滔天】‥タウ‥

中国革命運動の援助者。名は虎蔵・寅蔵。熊本県生れ。孫文と深く交わり、その革命運動を支援。自伝「三十三年之夢」。(1870〜1922)

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐ぶんこ【宮崎文庫】🔗⭐🔉

みやざき‐ぶんこ【宮崎文庫】

三重県伊勢市の外宮げくう神域外側の豊宮崎の地にあった文庫。1648年(慶安1)度会わたらい延佳らが外宮祠官の修学のために醵金きょきんによって設立。明治末年神宮文庫に合併。豊宮崎文庫。→神宮文庫

みやざき‐やすさだ【宮崎安貞】🔗⭐🔉

みやざき‐やすさだ【宮崎安貞】

江戸前期の農学者。広島の人。福岡藩に仕えたが、のち致仕し自ら農業に従事、諸国の老農を訪れ農業を研究。著「農業全書」。(1623〜1697)

→資料:『農業全書』

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐ゆうぜんさい【宮崎友禅斎】‥イウ‥🔗⭐🔉

みやざき‐ゆうぜんさい【宮崎友禅斎】‥イウ‥

江戸前期〜中期の、友禅染の完成者とされる僧形の扇絵師。伝歴・作品など確実なことは不明。宮崎友禅。

⇒みやざき【宮崎】

みやざき‐よしかず【宮崎義一】🔗⭐🔉

みやざき‐よしかず【宮崎義一】

経済学者。大阪府生れ。東京商大卒。京大教授。近代経済学史の研究と現代資本主義の実証分析を行なった。著「近代経済学の史的展開」「戦後日本の企業集団」「複合不況」など。(1919〜1998)

⇒みやざき【宮崎】

みや‐じ【宮主】🔗⭐🔉

みや‐じ【宮主】

神祇官の職員で、宮中の神事をつかさどった者。また、斎院司の職員で、斎院の神事をつかさどった者。みやぬし。

みや‐じ【宮仕】🔗⭐🔉

みや‐じ【宮仕】

下級の社僧で掃除など雑役に従事した者。

みやしげ‐だいこん【宮重大根】🔗⭐🔉

みやしげ‐だいこん【宮重大根】

ダイコンの一品種。尾張地方原産。甘味に富み、煮食または切干きりぼしに適する。青首宮重は青首大根の代表種。愛知県西春日井郡春日はるひ町宮重産のものが著名。尾張大根。

みや‐しばい【宮芝居】‥ヰ🔗⭐🔉

みや‐しばい【宮芝居】‥ヰ

神社の祭礼の時などに、その境内で小屋掛けして興行する芝居。みやちしばい。

みや‐すずめ【宮雀】🔗⭐🔉

みや‐すずめ【宮雀】

①宮にすむ雀。

②神社に仕える身分の卑しい者。また、神職を卑しめていう語。世間胸算用1「―声ごゑに商ひ口をたたく」

③神社の辺にいて衣食する乞食や商人。

みやぞの‐ぶし【宮薗節】🔗⭐🔉

みやぞの‐ぶし【宮薗節】

(→)薗八節そのはちぶしに同じ。2世宮古路薗八が1762年(宝暦12)宮薗豊前、66年(明和3)宮薗鸞鳳軒らんぽうけんと改名して以来の別称。

みや‐だち【宮建ち・宮立ち】🔗⭐🔉

みや‐だち【宮建ち・宮立ち】

宮の建物。また、宮のたたずまい。狂言、福の神「のう当社へはいつ参つても、しんしんと致いた―ではござらぬか」

みや‐づかい【宮仕】‥ヅカヒ🔗⭐🔉

みや‐づかい【宮仕】‥ヅカヒ

(→)「みやづかえ」に同じ。宇治拾遺物語1「この年ごろも―よくして」

みや‐づか・う【宮仕ふ】‥ヅカフ🔗⭐🔉

みや‐づか・う【宮仕ふ】‥ヅカフ

[一]〔自下二・四〕

①宮殿を造ることに奉仕する。万葉集6「古ゆ―・へけむ多芸たぎの野の上へに」

②宮仕えをする。古今著聞集16「をさなくより―・へけり」。平家物語8「建礼門院のいまだ中宮にてましましける時、その御方に―・ひ給ひしを」

[二]〔他四〕

宮仕えをさせて召し使う。奉公させて召し使う。古今著聞集16「―・ふにかひがひしくまめにて」

みや‐づかえ【宮仕え】‥ヅカヘ🔗⭐🔉

みや‐づかえ【宮仕え】‥ヅカヘ

①宮中に仕えること。伊勢物語「―しける女の方に」

②貴人の家に仕えること。主家に仕えること。仕官。奉公。転じて、会社や役所に勤めること。古今著聞集16「―つかうまつらむとて参りて候ふなり」。「すまじきものは―」

⇒みやづかえ‐どころ【宮仕え所】

⇒みやづかえ‐びと【宮仕え人】

みやづかえ‐どころ【宮仕え所】‥ヅカヘ‥🔗⭐🔉

みやづかえ‐どころ【宮仕え所】‥ヅカヘ‥

宮仕えをする先。

⇒みや‐づかえ【宮仕え】

みやづかえ‐びと【宮仕え人】‥ヅカヘ‥🔗⭐🔉

みやづかえ‐びと【宮仕え人】‥ヅカヘ‥

宮仕えをする人。特に、宮仕えをする女房。枕草子196「―のもとに来などする男の、そこにて物食ふこそいとわろけれ」

⇒みや‐づかえ【宮仕え】

みや‐づかさ【宮司】🔗⭐🔉

みや‐づかさ【宮司】

①中宮職しき・春宮坊とうぐうぼう・斎宮・斎院の役人。源氏物語柏木「―大夫より始めて」

②神官。ぐうじ。今昔物語集26「―より始めて」

みや‐づくり【宮作り】🔗⭐🔉

みや‐づくり【宮作り】

宮殿を造ること。

みや‐つ‐こ【宮つ子】🔗⭐🔉

みや‐つ‐こ【宮つ子】

神官。神主。

みや‐つとめ【宮勤め】🔗⭐🔉

みや‐つとめ【宮勤め】

宮仕えにつとめはげむこと。祝詞、大殿祭「―勤めしめて」

みや‐で【宮出】🔗⭐🔉

みや‐で【宮出】

宮門を出入すること。宮中に出仕すること。万葉集2「おぼぼしく―もするか佐日さひの隈みを」

みや‐でら【宮寺】🔗⭐🔉

みや‐でら【宮寺】

神社に付属する寺。神仏を混淆こんこうして祭った神社。神宮寺。古今著聞集16「―にて左大臣わたくしに奉幣せさせ給ひて」

みや‐どころ【宮処】🔗⭐🔉

みや‐どころ【宮処】

①皇宮のある所。宮居みやい。御所。万葉集13「みもろの山のとつ―」

②神社のある所。

みや‐の‐だいぶ【宮の大夫】🔗⭐🔉

みや‐の‐だいぶ【宮の大夫】

中宮職しきの長官。中宮大夫。

みや‐の‐わたし【宮の渡し】🔗⭐🔉

みや‐の‐わたし【宮の渡し】

旧東海道の宮(今の熱田)から桑名へわたる海上七里の渡し。七里の渡し。間遠の渡し。

みや‐はじめ【宮始め】🔗⭐🔉

みや‐はじめ【宮始め】

①はじめて后に立つこと。能因本枕草子めでたきもの「―の作法、獅子・狛犬・大床子だいしょうじなどもて参りて」

②はじめて皇居や神社を造ること。

みや‐びと【宮人】🔗⭐🔉

みや‐びと【宮人】

(古くはミヤヒトと清音)

①宮中に仕える人。官人や女房。源氏物語澪標「―もよろこびあへり」↔里人。

②神に仕える人。神の宮人。

みや‐まいり【宮参り】‥マヰリ🔗⭐🔉

みや‐まいり【宮参り】‥マヰリ

①神社に参詣すること。

②子供が生まれて後、初めて産土うぶすなの神に参詣すること。うぶすなまいり。

みや‐みず【宮水】‥ミヅ🔗⭐🔉

みや‐みず【宮水】‥ミヅ

兵庫県西宮市の海岸に近い浅井戸から湧出する水。江戸後期以降、灘酒の醸造に用いられる。

みや‐めぐり【宮巡り】🔗⭐🔉

みや‐めぐり【宮巡り】

諸所の神社を巡拝すること。特に、伊勢神宮の内宮・外宮および末社を参拝してまわること。狂言、素襖落「これを着てめでたう―をせい」

みや‐もうで【宮詣で】‥マウデ🔗⭐🔉

みや‐もうで【宮詣で】‥マウデ

神社に参詣すること。社参。宮参り。

みや‐もり【宮守】🔗⭐🔉

みや‐もり【宮守】

神社の番をすること。また、その人。

みやわか【宮若】🔗⭐🔉

みやわか【宮若】

福岡県北部の市。福岡市・北九州市のほぼ中間に位置し、住宅地化が進行。人口3万1千。

[漢]宮🔗⭐🔉

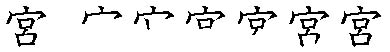

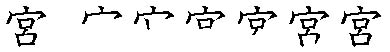

宮 字形

筆順

筆順

〔宀部7画/10画/教育/2160・355C〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉) グウ・クウ(慣)

〔訓〕みや

[意味]

①天子・神仙などが住む所。御殿。皇統に関係ある神社。みや。「宮城・宮殿・宮司ぐうじ・離宮・竜宮りゅうぐう・内宮ないくう・宮内庁くないちょう」

②グウ御殿に住む高貴な人。后妃・皇族。みや。「東宮・中宮」

③宿る所。星のやどり。「子宮・白羊宮」

④中国の音楽の五音階の一つ。「宮商角徴ち羽」

⑤生殖器を除く刑。五刑の一つ。「宮刑」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「呂」(=建物が連なる)。いくむねも建物の連なった御殿の意。

[下ツキ

阿房宮・行宮・王宮・外宮・月宮・後宮・皇宮・故宮・斎宮・参宮・子宮・十二宮・准三宮・新宮・神宮・遷宮・中宮・春宮・東宮・内宮・未央宮・殯宮・迷宮・離宮・竜宮

[難読]

宮城野みやぎの

〔宀部7画/10画/教育/2160・355C〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉) グウ・クウ(慣)

〔訓〕みや

[意味]

①天子・神仙などが住む所。御殿。皇統に関係ある神社。みや。「宮城・宮殿・宮司ぐうじ・離宮・竜宮りゅうぐう・内宮ないくう・宮内庁くないちょう」

②グウ御殿に住む高貴な人。后妃・皇族。みや。「東宮・中宮」

③宿る所。星のやどり。「子宮・白羊宮」

④中国の音楽の五音階の一つ。「宮商角徴ち羽」

⑤生殖器を除く刑。五刑の一つ。「宮刑」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「呂」(=建物が連なる)。いくむねも建物の連なった御殿の意。

[下ツキ

阿房宮・行宮・王宮・外宮・月宮・後宮・皇宮・故宮・斎宮・参宮・子宮・十二宮・准三宮・新宮・神宮・遷宮・中宮・春宮・東宮・内宮・未央宮・殯宮・迷宮・離宮・竜宮

[難読]

宮城野みやぎの

筆順

筆順

〔宀部7画/10画/教育/2160・355C〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉) グウ・クウ(慣)

〔訓〕みや

[意味]

①天子・神仙などが住む所。御殿。皇統に関係ある神社。みや。「宮城・宮殿・宮司ぐうじ・離宮・竜宮りゅうぐう・内宮ないくう・宮内庁くないちょう」

②グウ御殿に住む高貴な人。后妃・皇族。みや。「東宮・中宮」

③宿る所。星のやどり。「子宮・白羊宮」

④中国の音楽の五音階の一つ。「宮商角徴ち羽」

⑤生殖器を除く刑。五刑の一つ。「宮刑」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「呂」(=建物が連なる)。いくむねも建物の連なった御殿の意。

[下ツキ

阿房宮・行宮・王宮・外宮・月宮・後宮・皇宮・故宮・斎宮・参宮・子宮・十二宮・准三宮・新宮・神宮・遷宮・中宮・春宮・東宮・内宮・未央宮・殯宮・迷宮・離宮・竜宮

[難読]

宮城野みやぎの

〔宀部7画/10画/教育/2160・355C〕

〔音〕キュウ(漢) ク(呉) グウ・クウ(慣)

〔訓〕みや

[意味]

①天子・神仙などが住む所。御殿。皇統に関係ある神社。みや。「宮城・宮殿・宮司ぐうじ・離宮・竜宮りゅうぐう・内宮ないくう・宮内庁くないちょう」

②グウ御殿に住む高貴な人。后妃・皇族。みや。「東宮・中宮」

③宿る所。星のやどり。「子宮・白羊宮」

④中国の音楽の五音階の一つ。「宮商角徴ち羽」

⑤生殖器を除く刑。五刑の一つ。「宮刑」

[解字]

会意。「宀」(=やね)+「呂」(=建物が連なる)。いくむねも建物の連なった御殿の意。

[下ツキ

阿房宮・行宮・王宮・外宮・月宮・後宮・皇宮・故宮・斎宮・参宮・子宮・十二宮・准三宮・新宮・神宮・遷宮・中宮・春宮・東宮・内宮・未央宮・殯宮・迷宮・離宮・竜宮

[難読]

宮城野みやぎの

広辞苑に「宮」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む