複数辞典一括検索+![]()

![]()

ことごと‐く【悉く・尽く】🔗⭐🔉

ことごと‐く【悉く・尽く】

〔副〕

①のこらず。すべて。みな。阿毘達磨雑集論平安初期点「一切世間、咸コトゴトクニ恭敬せらる」。「―失敗する」

②全く。甚だ。狂言、秀句傘「今の秀句―聞事にこそ有れ」

⇒悉く書を信ずれば則ち書無きに如かず

○悉く書を信ずれば則ち書無きに如かずことごとくしょをしんずればすなわちしょなきにしかず

[孟子尽心下](「書」の原義は「書経」)いくら立派な書物でも、すべてが真理であるとは限らないから、その中にあることをすべて信ずるようならば、かえって書物を読まない方がよい。

⇒ことごと‐く【悉く・尽く】

じん【尽】🔗⭐🔉

じん【尽】

月の末日。「3月―」

じん‐げん【尽言】🔗⭐🔉

じん‐げん【尽言】

思いのたけを言いつくしたことば。

じん‐ご【尽期】🔗⭐🔉

じん‐ご【尽期】

①物事の尽きる時期。最後。はて。正法眼蔵随聞記5「―あるべからず」。「―も無し」

②「尽期の君」の略。

⇒じんご‐の‐きみ【尽期の君】

じんご‐の‐きみ【尽期の君】🔗⭐🔉

じんご‐の‐きみ【尽期の君】

いつまでも変わるまいと誓った恋人。宗安小歌集「―は来ぬもよい、会者は定離の世の習ひ」

⇒じん‐ご【尽期】

じん‐じつ【尽日】🔗⭐🔉

じん‐じつ【尽日】

①朝から晩まで。終日。

②月または年の末日。みそか。おおみそか。

じん‐しん【尽心】🔗⭐🔉

じん‐しん【尽心】

①[孟子尽心上]人が本来もっている徳性を十分にみがき育てること。

②[孟子梁恵王上]心のありたけをつくすこと。

じん‐すい【尽瘁】🔗⭐🔉

じん‐すい【尽瘁】

[詩経小雅、北山「或は尽瘁して国に事つかう」](「瘁」は病み疲れる意)一所懸命に力を尽くして労苦すること。「事業に―する」

じん‐だい【尽大】🔗⭐🔉

じん‐だい【尽大】

(「大尽」の倒語)金持のように装って詐欺・賭博を行う者。

じん‐ちゅう【尽忠】🔗⭐🔉

じん‐ちゅう【尽忠】

忠義を尽くすこと。

⇒じんちゅう‐ほうこく【尽忠報国】

じんちゅう‐ほうこく【尽忠報国】🔗⭐🔉

じんちゅう‐ほうこく【尽忠報国】

[北史顔之儀伝]忠義を尽くして国に報いること。

⇒じん‐ちゅう【尽忠】

じん‐みらい【尽未来】🔗⭐🔉

じん‐みらい【尽未来】

〔仏〕尽未来際の略。歌舞伎、韓人漢文手管始「桐姫殿と―までの盃致さふ」

⇒じんみらい‐さい【尽未来際】

じんみらい‐さい【尽未来際】🔗⭐🔉

じんみらい‐さい【尽未来際】

〔仏〕未来のはて(に至るまで)。未来永遠。太平記16「―に至る迄」

⇒じん‐みらい【尽未来】

じん‐めつ【尽滅】🔗⭐🔉

じん‐めつ【尽滅】

滅びつきること。すっかり滅ぼすこと。

じん‐りょく【尽力】🔗⭐🔉

じん‐りょく【尽力】

あることのために力を尽くすこと。骨を折ること。「国家の再建に―する」

すがり【尽・末枯】🔗⭐🔉

すがり【尽・末枯】

(スガルの連用形から)

①盛りを過ぎて衰えかかったもの。浄瑠璃、鎌倉三代記「花の―に夕嵐」

②香のたち消えになったもの。好色一代女1「いつ焼たき捨ての―までも」

すが・る【尽る・末枯る】🔗⭐🔉

すが・る【尽る・末枯る】

[一]〔自四〕

①盛りが過ぎて衰える。日葡辞書「ウリ(瓜)ガスガル」。浮世草子、好色盛衰記「身の用心の傾城買いも、―・らぬ中に分別すべし」

②香が消えかかる。武家義理物語「―・りたれども聞き分け給へと、香わたして」

[二]〔自下二〕

⇒すがれる(下一)

すが・れる【尽れる・末枯れる】🔗⭐🔉

すが・れる【尽れる・末枯れる】

〔自下一〕[文]すが・る(下二)

盛りが過ぎて衰える。特に、草木の葉先や梢が、冬が近づいて枯れ始める。「―・れた菊」

ずく【尽】ヅク🔗⭐🔉

ずく【尽】ヅク

〔接尾〕

名詞に添えて「ある限りを尽くす」「それ次第」「その結果」「相互関係にある」の意を表す。「力―」「勝手―」「勝負―」「相対あいたい―」

ずくめ【尽】ヅクメ🔗⭐🔉

ずくめ【尽】ヅクメ

〔接尾〕

名詞に添えてその物ごとだけである意を表す語。「黒―の衣装」「結構―な話」

つか・す【尽かす】🔗⭐🔉

つか・す【尽かす】

〔他五〕

すっかり無くす。つかいつくす。「愛想を―・す」

つき【尽き】🔗⭐🔉

つき【尽き】

つきること。はて。おわり。狂言、花子「もはやかたるに―はないが」。「運の―」

つき‐し‐な・し【尽きし無し】🔗⭐🔉

つき‐し‐な・し【尽きし無し】

〔形ク〕

(ツキシのシは強めの助詞)尽きることがない。はてしない。浄瑠璃、薩摩歌「来し方語るぞ―・き」

つき・す【尽きす】🔗⭐🔉

つき・す【尽きす】

〔自サ変〕

(否定の語を伴う)尽きてしまう。つきはてる。なくなる。後撰和歌集哀傷「故郷に―・せぬものは涙なりけり」。徒然草「何事にかあらん―・すまじけれ」→つきせぬ

つき‐せぬ【尽きせぬ】🔗⭐🔉

つき‐せぬ【尽きせぬ】

〔連体〕

つきることのない。「―涙」「―思い」

つき‐は・てる【尽き果てる】🔗⭐🔉

つき‐は・てる【尽き果てる】

〔自下一〕[文]つきは・つ(下二)

全くなくなる。狭衣物語4「悲しさもあはれも君に―・てて」。「精も根も―・てる」

つき‐め【尽き目】🔗⭐🔉

つき‐め【尽き目】

つきる時節、または場合。「運の―」

つ・きる【尽きる・竭きる】🔗⭐🔉

つ・きる【尽きる・竭きる】

〔自上一〕[文]つ・く(上二)

物・事が消耗していってその果てに達する意。

①(使い果たして)しまいになる。最後まで行く。終わる。万葉集20「君に語らむこと―・きめやも」。拾遺和歌集賀「―・くとも―・きじ君が齢は」。平家物語11「御運すでに―・きさせ給ひぬ」。「食糧が―・きる」

②極限に達する。きわまる。源氏物語紅葉賀「これらに面白さの―・きにければ他事に目もうつらず」。「冥加に―・きる」

▷現代語では多く「…に―・きる」の形で用いる。

③なくなる。消えうせる。万葉集6「この山の―・きばのみこそこの河の絶えばのみこそ」。源氏物語桐壺「いとど心苦しう心肝も―・くるやうになむ」

④(動詞の連用形に付いて)…して終りになる。最後まで…する。「燃え―・きる」

つ・く【尽く・竭く】🔗⭐🔉

つ・く【尽く・竭く】

〔自上二〕

⇒つきる(上一)

づくし【尽し】🔗⭐🔉

づくし【尽し】

〔接尾〕

名詞の下に添えて、その類を全部ならべ挙げる意を表す語。「国―」「宝―」

つく・す【尽くす】🔗⭐🔉

つく・す【尽くす】

〔他五〕

①つきるようにする。なくする。空しくする。万葉集18「御調宝みつきたからは数へ得ず―・しもかねつ」

②あるかぎりを出す。竹取物語「心をくだきて千余日に力を―・したること」。平家物語3「医家薬を―・し、陰陽術をきはめ」。「全力を―・してがんばる」「八方手を―・す」

③きわめる。徒然草「万にきよらを―・していみじと思ひ」

④終わるまで精一杯する。はたす。「義務を―・す」「意を―・す」

⑤他のもののために努力する。尽力する。「世の中のために―・す」

⑥(動詞の連用形に付いて)すっかり…する。…しきる。天草本平家物語「三井寺の大衆は矢種みな射―・いて」。「立ち―・す」「言い―・す」

はたて【果・極・尽】🔗⭐🔉

はたて【果・極・尽】

はて。かぎり。際涯。万葉集8「敷きませる国の―に」

[漢]尽🔗⭐🔉

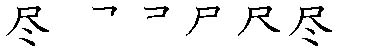

尽 字形

筆順

筆順

〔尸部3画/6画/常用/3152・3F54〕

[盡] 字形

〔尸部3画/6画/常用/3152・3F54〕

[盡] 字形

〔皿部9画/14画/6624・6238〕

〔音〕ジン(呉)

〔訓〕つくす・つきる・つかす・ことごとく

[意味]

①つくす。ありったけを出しきる。「尽力・尽忠報国・一網打尽・蕩尽とうじん」

②つきる。すっかりなくなる。きわまる。「自尽・縦横無尽」

③みそか。つごもり。「三月尽」▶月が終わる意。

④ことごとく。すべて。全部。「尽ことごとく書(=書経)を信ずれば書無きに如しかず」〔孟子〕(書物は批判の眼をもって読まなければならぬ)

[解字]

形声。音符「

〔皿部9画/14画/6624・6238〕

〔音〕ジン(呉)

〔訓〕つくす・つきる・つかす・ことごとく

[意味]

①つくす。ありったけを出しきる。「尽力・尽忠報国・一網打尽・蕩尽とうじん」

②つきる。すっかりなくなる。きわまる。「自尽・縦横無尽」

③みそか。つごもり。「三月尽」▶月が終わる意。

④ことごとく。すべて。全部。「尽ことごとく書(=書経)を信ずれば書無きに如しかず」〔孟子〕(書物は批判の眼をもって読まなければならぬ)

[解字]

形声。音符「 」(=はけで清める)+「皿」。皿の残り物やよごれをはけで除去しつくす意。[

」(=はけで清める)+「皿」。皿の残り物やよごれをはけで除去しつくす意。[ ]は異体字。

[下ツキ

一網打尽・自尽・消尽・焼尽・食尽・大尽・蕩尽・盪尽・不尽・無尽・滅尽・理不尽

]は異体字。

[下ツキ

一網打尽・自尽・消尽・焼尽・食尽・大尽・蕩尽・盪尽・不尽・無尽・滅尽・理不尽

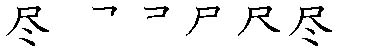

筆順

筆順

〔尸部3画/6画/常用/3152・3F54〕

[盡] 字形

〔尸部3画/6画/常用/3152・3F54〕

[盡] 字形

〔皿部9画/14画/6624・6238〕

〔音〕ジン(呉)

〔訓〕つくす・つきる・つかす・ことごとく

[意味]

①つくす。ありったけを出しきる。「尽力・尽忠報国・一網打尽・蕩尽とうじん」

②つきる。すっかりなくなる。きわまる。「自尽・縦横無尽」

③みそか。つごもり。「三月尽」▶月が終わる意。

④ことごとく。すべて。全部。「尽ことごとく書(=書経)を信ずれば書無きに如しかず」〔孟子〕(書物は批判の眼をもって読まなければならぬ)

[解字]

形声。音符「

〔皿部9画/14画/6624・6238〕

〔音〕ジン(呉)

〔訓〕つくす・つきる・つかす・ことごとく

[意味]

①つくす。ありったけを出しきる。「尽力・尽忠報国・一網打尽・蕩尽とうじん」

②つきる。すっかりなくなる。きわまる。「自尽・縦横無尽」

③みそか。つごもり。「三月尽」▶月が終わる意。

④ことごとく。すべて。全部。「尽ことごとく書(=書経)を信ずれば書無きに如しかず」〔孟子〕(書物は批判の眼をもって読まなければならぬ)

[解字]

形声。音符「 」(=はけで清める)+「皿」。皿の残り物やよごれをはけで除去しつくす意。[

」(=はけで清める)+「皿」。皿の残り物やよごれをはけで除去しつくす意。[ ]は異体字。

[下ツキ

一網打尽・自尽・消尽・焼尽・食尽・大尽・蕩尽・盪尽・不尽・無尽・滅尽・理不尽

]は異体字。

[下ツキ

一網打尽・自尽・消尽・焼尽・食尽・大尽・蕩尽・盪尽・不尽・無尽・滅尽・理不尽

広辞苑に「尽」で始まるの検索結果 1-34。