複数辞典一括検索+![]()

![]()

じゅう【柔】ジウ🔗⭐🔉

じゅう【柔】ジウ

(呉音はニュウ)やわら。柔道。

⇒柔もまた茹わず剛もまた吐かず

⇒柔能く剛を制す

じゅう‐えん【柔婉】ジウヱン🔗⭐🔉

じゅう‐えん【柔婉】ジウヱン

やさしく、すなおなこと。柔順。

じゅう‐こうぞう【柔構造】ジウ‥ザウ🔗⭐🔉

じゅう‐こうぞう【柔構造】ジウ‥ザウ

超高層建築などの耐震構造の一種。柱・梁はりなどの材をある程度変形できるようにするなど、構造物の震動周期を長くし、地震の際に構造物に作用する力を小さくしようとするもの。↔剛構造

じゅう‐さいぼう【柔細胞】ジウ‥バウ🔗⭐🔉

じゅう‐さいぼう【柔細胞】ジウ‥バウ

植物の体内各所に多く見られる生きた細胞で、細胞壁が肥厚していないもの。集まって柔組織を形成する。

じゅう‐じゃく【柔弱】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐じゃく【柔弱】ジウ‥

⇒にゅうじゃく

じゅう‐じゅつ【柔術】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐じゅつ【柔術】ジウ‥

「柔道」参照。

じゅう‐じゅん【柔順】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐じゅん【柔順】ジウ‥

おとなしくすなおなこと。温順。「―な性質」

じゅう‐じん【柔靱】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐じん【柔靱】ジウ‥

しなやかで、しかも強いこと。

じゅう‐ぜい【柔脆】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐ぜい【柔脆】ジウ‥

やわらかくもろいこと。かよわいこと。

じゅうぜん【柔然】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅうぜん【柔然】ジウ‥

モンゴルの地に拠ったモンゴル系の遊牧民族。東晋の初め、鮮卑の拓跋たくばつ氏に隷属し、拓跋氏の南遷後、5世紀初頭その故地を領したが、6世紀中ごろ突厥とっけつに滅ぼされた。芮芮ぜいぜい・茹茹じょじょ・蠕蠕ぜんぜんとも称する。

じゅう‐そしき【柔組織】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐そしき【柔組織】ジウ‥

①柔細胞から成る組織。植物体のあらゆる部分にみられ、同化・貯蔵など種々の生理作用に関係する。

②無脊椎動物の器官の間をみたすやわらかい組織をいうが、明確な概念ではない。実質組織。

じゅう‐だ【柔懦】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐だ【柔懦】ジウ‥

煮えきらず、いくじのないこと。

じゅう‐どう【柔道】ジウダウ🔗⭐🔉

じゅう‐どう【柔道】ジウダウ

日本独特の武道の一つ。武器を使用せず、相手の攻撃力に順応して相手を投げ倒し、または抑え、もしくは当て身などの攻撃・防御の技を行い、同時に身体の鍛錬と精神修養とを目的とする術。その起源は相撲とともに極めて古く、流派の生じたのは戦国時代で、柔術・やわらと総称され、江戸時代、武士階級の武道の一つとして盛んになった。明治に入って嘉納治五郎により、各流派を統合して講道館柔道が大成され、第二次大戦後にはスポーツとして世界的に普及。

じゅう‐とっき【柔突起】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐とっき【柔突起】ジウ‥

(→)絨毛じゅうもうに同じ。

じゅうなん‐かこう【柔軟加工】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅうなん‐かこう【柔軟加工】ジウ‥

布をしなやかにする仕上げ法。柔軟剤などの薬品による方法と機械的に行う方法とがある。

⇒じゅう‐なん【柔軟】

じゅうなん‐ざい【柔軟剤】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅうなん‐ざい【柔軟剤】ジウ‥

糸・布に柔軟さを与えるための油剤。油性物質などの乳化剤や界面活性剤など。

⇒じゅう‐なん【柔軟】

じゅうなん‐たいそう【柔軟体操】ジウ‥サウ🔗⭐🔉

じゅうなん‐たいそう【柔軟体操】ジウ‥サウ

体操の一つ。徒手で行い、身体をやわらかにさせる目的で、四肢・胴体・頭部の諸関節を十分に屈伸して行うもの。

⇒じゅう‐なん【柔軟】

じゅう‐の‐かた【柔の形】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐の‐かた【柔の形】ジウ‥

嘉納治五郎が考案した柔道の形。二人で組み、15種の攻防の形を緩やかな動きで行う。

じゅう‐ひ【柔皮・鞣皮】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐ひ【柔皮・鞣皮】ジウ‥

柔らかなかわ。なめしがわ。

じゅう‐もう【柔毛】ジウ‥🔗⭐🔉

じゅう‐もう【柔毛】ジウ‥

柔らかな毛。にこげ。↔剛毛

○柔もまた茹わず剛もまた吐かずじゅうもまたくらわずごうもまたはかず🔗⭐🔉

○柔もまた茹わず剛もまた吐かずじゅうもまたくらわずごうもまたはかず

[詩経大雅、烝民]弱い者でも侮らず、強い者でも畏れない。

⇒じゅう【柔】

しゅう‐もん【宗門】

①宗旨。宗派。

②僧。浄瑠璃、彦山権現誓助剣「―の姿で喧嘩口論ならぬはず」

⇒しゅうもん‐あらため【宗門改】

⇒しゅうもん‐あらため‐やく【宗門改役】

⇒しゅうもん‐うけあい【宗門請合】

⇒しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】

しゅう‐もん【愁悶】シウ‥

うれえもだえること。

じゅう‐もん【十文】ジフ‥

1文の10倍。特に、「十文色」の値段。好色一代女6「定まりの―にて」

⇒じゅうもん‐いろ【十文色】

⇒じゅうもん‐ぎり【十文切り】

⇒じゅうもん‐せん【十文銭】

⇒じゅうもん‐もり【十文盛り】

しゅうもん‐あらため【宗門改】

江戸時代、キリシタン禁圧の一手段として、領民の宗旨を踏絵・寺請てらうけなどによって検査したこと。全国にわたり、毎年各家・各人ごとに宗門人別帳に記載し、檀那だんな寺に仏教宗派の帰依者であることを証明させた。1873年(明治6)廃止。宗旨人別改しゅうしにんべつあらため。→寺請。

⇒しゅう‐もん【宗門】

しゅうもん‐あらため‐やく【宗門改役】

江戸幕府の職名。宗門改をつかさどった。1640年(寛永17)大目付井上政重が任じられたのが初め。のち大目付・作事奉行各1名が担当。初めは吉利支丹御支配・吉利支丹奉行などと称した。1792年(寛政4)廃止。宗旨改役。

⇒しゅう‐もん【宗門】

じゅうもん‐いろ【十文色】ジフ‥

(価が10文だったのでいう)夜、辻に立って売色をする下等な売春婦。惣嫁そうか。浄瑠璃、冥途飛脚「―も出て来るは」

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅうもん‐うけあい【宗門請合】‥アヒ

江戸時代、檀那寺で、当人がキリシタン信徒でないことを証明すること。

⇒しゅう‐もん【宗門】

じゅうもん‐ぎり【十文切り】ジフ‥

(→)「十文盛り」に同じ。

⇒じゅう‐もん【十文】

じゅう‐もんじ【十文字】ジフ‥

①「十」の字の形。縦横に交叉した形。十字。平治物語「腹―に掻き切つて」。「ひもを―にかける」

②身を前後左右にひるがえし縦横に動きまわるさま。また、太刀・槍などを縦横に扱うさま。少数の者が大勢を敵として奮戦するさま。平家物語9「木曾三百余騎、六千余騎が中を、たてさま・よこさま・くもで・―に駈けわつて」

③紋所の名。「十」字を表したもの。丸に十字など。島津氏などの紋。

④楮こうぞを原料として簀すを縦横十文字にゆり動かし、繊維をよく絡め合わせた強靱な紙。美濃・常陸の産が有名。

⑤十文字槍の略。

⑥十文字轡ぐつわの略。

⇒じゅうもんじ‐かみこ【十文字紙子】

⇒じゅうもんじ‐ぐつわ【十文字轡】

⇒じゅうもんじ‐しだ【十文字羊歯】

⇒じゅうもんじ‐やり【十文字槍】

じゅうもんじ‐かみこ【十文字紙子】ジフ‥

美濃・紀伊に産する上製の紙子。美濃十文字。

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもんじ‐ぐつわ【十文字轡】ジフ‥

鏡板かがみいたに十文字のすかしのある轡。十字轡。近世、一説に「いずもぐつわ」ともいう。

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもんじ‐しだ【十文字羊歯】ジフ‥

オシダ科のシダ。根茎は短く、葉を束生する。葉柄は長さ約20センチメートル。頂上の大形羽片と側生の小形2羽片が十字形をなす。シュモクシダ。ミツデカグマ。

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもんじ‐やり【十文字槍】ジフ‥

穂先の下部に左右の枝があって十文字の形をした槍。

十文字槍

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥

①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。

②明治以後、一厘銭の称。

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ

江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。

⇒しゅう‐もん【宗門】

じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥

顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。

じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥

一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅう‐や【秋夜】シウ‥

秋の夜。

しゅう‐や【終夜】

夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」

⇒しゅうや‐とう【終夜灯】

じゅう‐や【十夜】ジフ‥

〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉

しゅう‐やく【修訳】シウ‥

翻訳ほんやくすること。

しゅう‐やく【集約】シフ‥

あつめてまとめること。「発言を―する」

⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】

じゅう‐やく【十薬】ジフ‥

(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉

じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥

①重い災難。

②重い厄年。

じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥

①重い役目。頭だった役目。また、その人。

②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。

じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥

原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。

じゅう‐やく【銃薬】

小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。

しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ

一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業

⇒しゅう‐やく【集約】

しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥

葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。

しゅうや‐とう【終夜灯】

夜通しつけておく明かり。

⇒しゅう‐や【終夜】

しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥

中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)

しゅう‐ゆ【終油】

〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。

じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥

①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。

②コールタールの蒸留成分。タール油。

⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】

しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ

舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。

しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ

めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」

⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】

しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥

指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。

⇒しゅう‐ゆう【周遊】

じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン

(→)ディーゼル機関に同じ。

⇒じゅう‐ゆ【重油】

しゅう‐よう【主用】

主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」

しゅう‐よう【収用】シウ‥

①取りあげて用いること。

②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。

しゅう‐よう【収容】シウ‥

①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」

②法令により刑事施設に入れること。

⇒しゅうよう‐じょ【収容所】

しゅう‐よう【周揚】シウヤウ

(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)

しゅう‐よう【秋容】シウ‥

秋のすがた。秋のけしき。

しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ

秋の日光。

しゅう‐よう【修養】シウヤウ

(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」

しゅう‐よう【愁容】シウ‥

うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。

しゅう‐よう【醜容】シウ‥

みにくい容貌。醜貌。

しゅう‐よう【襲用】シフ‥

今までのやり方をそのままうけついで用いること。

じゅう‐よう【充用】

本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。

じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥

人を重く用いること。ちょうよう。

じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ

大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」

⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】

⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】

⇒じゅうよう‐し【重要視】

⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】

⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】

⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】

じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ

カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥

「参考人」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥

重要と認めること。重視。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥

(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。

しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥

人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。

⇒しゅう‐よう【収容】

しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ

(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。

じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥

1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

「無形文化財」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよく【十翼】ジフ‥

易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易

じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥

動物的な欲望。肉欲。

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥

①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。

②明治以後、一厘銭の称。

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ

江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。

⇒しゅう‐もん【宗門】

じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥

顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。

じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥

一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅう‐や【秋夜】シウ‥

秋の夜。

しゅう‐や【終夜】

夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」

⇒しゅうや‐とう【終夜灯】

じゅう‐や【十夜】ジフ‥

〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉

しゅう‐やく【修訳】シウ‥

翻訳ほんやくすること。

しゅう‐やく【集約】シフ‥

あつめてまとめること。「発言を―する」

⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】

じゅう‐やく【十薬】ジフ‥

(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉

じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥

①重い災難。

②重い厄年。

じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥

①重い役目。頭だった役目。また、その人。

②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。

じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥

原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。

じゅう‐やく【銃薬】

小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。

しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ

一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業

⇒しゅう‐やく【集約】

しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥

葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。

しゅうや‐とう【終夜灯】

夜通しつけておく明かり。

⇒しゅう‐や【終夜】

しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥

中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)

しゅう‐ゆ【終油】

〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。

じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥

①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。

②コールタールの蒸留成分。タール油。

⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】

しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ

舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。

しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ

めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」

⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】

しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥

指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。

⇒しゅう‐ゆう【周遊】

じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン

(→)ディーゼル機関に同じ。

⇒じゅう‐ゆ【重油】

しゅう‐よう【主用】

主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」

しゅう‐よう【収用】シウ‥

①取りあげて用いること。

②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。

しゅう‐よう【収容】シウ‥

①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」

②法令により刑事施設に入れること。

⇒しゅうよう‐じょ【収容所】

しゅう‐よう【周揚】シウヤウ

(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)

しゅう‐よう【秋容】シウ‥

秋のすがた。秋のけしき。

しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ

秋の日光。

しゅう‐よう【修養】シウヤウ

(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」

しゅう‐よう【愁容】シウ‥

うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。

しゅう‐よう【醜容】シウ‥

みにくい容貌。醜貌。

しゅう‐よう【襲用】シフ‥

今までのやり方をそのままうけついで用いること。

じゅう‐よう【充用】

本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。

じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥

人を重く用いること。ちょうよう。

じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ

大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」

⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】

⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】

⇒じゅうよう‐し【重要視】

⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】

⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】

⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】

じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ

カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥

「参考人」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥

重要と認めること。重視。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥

(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。

しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥

人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。

⇒しゅう‐よう【収容】

しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ

(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。

じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥

1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

「無形文化財」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよく【十翼】ジフ‥

易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易

じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥

動物的な欲望。肉欲。

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥

①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。

②明治以後、一厘銭の称。

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ

江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。

⇒しゅう‐もん【宗門】

じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥

顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。

じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥

一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅう‐や【秋夜】シウ‥

秋の夜。

しゅう‐や【終夜】

夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」

⇒しゅうや‐とう【終夜灯】

じゅう‐や【十夜】ジフ‥

〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉

しゅう‐やく【修訳】シウ‥

翻訳ほんやくすること。

しゅう‐やく【集約】シフ‥

あつめてまとめること。「発言を―する」

⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】

じゅう‐やく【十薬】ジフ‥

(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉

じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥

①重い災難。

②重い厄年。

じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥

①重い役目。頭だった役目。また、その人。

②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。

じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥

原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。

じゅう‐やく【銃薬】

小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。

しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ

一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業

⇒しゅう‐やく【集約】

しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥

葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。

しゅうや‐とう【終夜灯】

夜通しつけておく明かり。

⇒しゅう‐や【終夜】

しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥

中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)

しゅう‐ゆ【終油】

〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。

じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥

①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。

②コールタールの蒸留成分。タール油。

⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】

しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ

舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。

しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ

めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」

⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】

しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥

指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。

⇒しゅう‐ゆう【周遊】

じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン

(→)ディーゼル機関に同じ。

⇒じゅう‐ゆ【重油】

しゅう‐よう【主用】

主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」

しゅう‐よう【収用】シウ‥

①取りあげて用いること。

②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。

しゅう‐よう【収容】シウ‥

①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」

②法令により刑事施設に入れること。

⇒しゅうよう‐じょ【収容所】

しゅう‐よう【周揚】シウヤウ

(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)

しゅう‐よう【秋容】シウ‥

秋のすがた。秋のけしき。

しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ

秋の日光。

しゅう‐よう【修養】シウヤウ

(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」

しゅう‐よう【愁容】シウ‥

うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。

しゅう‐よう【醜容】シウ‥

みにくい容貌。醜貌。

しゅう‐よう【襲用】シフ‥

今までのやり方をそのままうけついで用いること。

じゅう‐よう【充用】

本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。

じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥

人を重く用いること。ちょうよう。

じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ

大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」

⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】

⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】

⇒じゅうよう‐し【重要視】

⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】

⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】

⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】

じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ

カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥

「参考人」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥

重要と認めること。重視。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥

(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。

しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥

人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。

⇒しゅう‐よう【収容】

しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ

(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。

じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥

1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

「無形文化財」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよく【十翼】ジフ‥

易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易

じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥

動物的な欲望。肉欲。

⇒じゅう‐もんじ【十文字】

じゅうもん‐せん【十文銭】ジフ‥

①宝永通宝のこと。1枚で一文銭10枚に当たったのでいう。当十文。大銭。

②明治以後、一厘銭の称。

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅうもん‐にんべつちょう【宗門人別帳】‥チヤウ

江戸時代、村ごとに宗門改の結果を記した帳簿。1戸ごとに戸主・家族・奉公人の名前・年齢・宗旨・檀那寺などを記載し、戸籍簿の役割をも果たした。宗門人別改帳・宗門改帳または宗旨人別帳・宗門帳などともいう。1671年(寛文11)制度化して毎年作成され、1871年(明治4)戸籍法制定により廃止。

⇒しゅう‐もん【宗門】

じゅうもん‐は【什門派】ジフ‥

顕本法華宗けんぽんほっけしゅうの旧称。

じゅうもん‐もり【十文盛り】ジフ‥

一杯盛り切り10文の飯、または酒。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「酒が四升五合―が七十杯」

⇒じゅう‐もん【十文】

しゅう‐や【秋夜】シウ‥

秋の夜。

しゅう‐や【終夜】

夜じゅう。夜通し。夜もすがら。「―運転」「―雨が降り続いた」

⇒しゅうや‐とう【終夜灯】

じゅう‐や【十夜】ジフ‥

〔仏〕浄土宗の法要。陰暦10月6〜15日の10昼夜のあいだ修する念仏の法要。今は3日または1日に短縮。永享(1429〜1441)年中、平貞国が京都の真如堂に参籠して夢想を蒙り、7日7夜のお礼の念仏を行なったのに始まるという。おじゅうや。十夜念仏。十夜法要。十夜念仏法要。〈[季]冬〉

しゅう‐やく【修訳】シウ‥

翻訳ほんやくすること。

しゅう‐やく【集約】シフ‥

あつめてまとめること。「発言を―する」

⇒しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】

じゅう‐やく【十薬】ジフ‥

(「蕺薬しゅうやく」の転か)ドクダミの別称、また、その生薬名。漢方で解熱・解毒・消炎剤。蕺菜しゅうさい。〈[季]夏〉

じゅう‐やく【重厄】ヂユウ‥

①重い災難。

②重い厄年。

じゅう‐やく【重役】ヂユウ‥

①重い役目。頭だった役目。また、その人。

②株式会社の取締役・監査役の通称。他の会社や営利法人の出資者にもいう。

じゅう‐やく【重訳】ヂユウ‥

原語から一度他の国語に訳されたものによって翻訳すること。ちょうやく。

じゅう‐やく【銃薬】

小銃に装填そうてんして弾丸を発射するための火薬。

しゅうやく‐のうぎょう【集約農業】シフ‥ゲフ

一定面積の土地に対し多量の資本や労働力を用い、土地を高度に利用する農業経営方法。↔粗放農業

⇒しゅう‐やく【集約】

しゅうやく‐ゆうずい【集葯雄蕊】シフ‥イウ‥

葯の部分が相互に合着して筒状をした雄しべ。キク科植物の雄しべの類。聚葯雄蕊。合着雄蕊。

しゅうや‐とう【終夜灯】

夜通しつけておく明かり。

⇒しゅう‐や【終夜】

しゅう‐ゆ【周瑜】シウ‥

中国、三国時代の呉の将軍。字は公瑾。安徽舒城の人。呉の孫策・孫権をたすけて江南一帯を経略。呉人は周郎と呼んだ。赤壁の戦に曹操の大軍を破った。(175〜210)

しゅう‐ゆ【終油】

〔宗〕(extreme unction)「病者の塗油」参照。

じゅう‐ゆ【重油】ヂユウ‥

①原油を常圧で蒸留した残油と軽油とを混合して得る石油製品。黒色・粘稠ねんちゅうで比重大。ジス(JIS)では品質により3種に分類。主にディーゼル機関およびボイラーの燃料。

②コールタールの蒸留成分。タール油。

⇒じゅうゆ‐きかん【重油機関】

しゅう‐ゆう【舟遊】シウイウ

舟に乗って遊ぶこと。ふなあそび。

しゅう‐ゆう【周遊】シウイウ

めぐり遊ぶこと。あちこち旅行してまわること。「―の旅に出る」「九州を―する」

⇒しゅうゆう‐けん【周遊券】

しゅうゆう‐けん【周遊券】シウイウ‥

指定された地域を2カ所以上周遊するなど、一定の条件により運賃が割引される旅行用クーポン券。

⇒しゅう‐ゆう【周遊】

じゅうゆ‐きかん【重油機関】ヂユウ‥クワン

(→)ディーゼル機関に同じ。

⇒じゅう‐ゆ【重油】

しゅう‐よう【主用】

主君・主人の用事。しゅよう。東海道中膝栗毛3「身ども大切な―で罷り通る」

しゅう‐よう【収用】シウ‥

①取りあげて用いること。

②特定の公益的事業のため、土地・物件等の所有権その他の財産権を強制的に国・公共団体または第三者に取得させ、または消滅等させること。

しゅう‐よう【収容】シウ‥

①人や物品を一定の場所におさめ入れること。「けが人を病院に―する」「観客5万人を―する競技場」

②法令により刑事施設に入れること。

⇒しゅうよう‐じょ【収容所】

しゅう‐よう【周揚】シウヤウ

(Zhou Yang)中国の評論家。本名、周起応。湖南の人。日本に留学。帰国後、左翼作家連盟書記。日中戦争中延安に入り、以来、文化大革命中の失脚を除き、文芸界の指導者。(1908〜1989)

しゅう‐よう【秋容】シウ‥

秋のすがた。秋のけしき。

しゅう‐よう【秋陽】シウヤウ

秋の日光。

しゅう‐よう【修養】シウヤウ

(もと道家で「養生」の意)精神を練磨し、優れた人格を形成するようにつとめること。「―を積む」「精神―」

しゅう‐よう【愁容】シウ‥

うれえをおびた顔つき。心配らしい様子。

しゅう‐よう【醜容】シウ‥

みにくい容貌。醜貌。

しゅう‐よう【襲用】シフ‥

今までのやり方をそのままうけついで用いること。

じゅう‐よう【充用】

本来の用途でなく、他の足りないところにあてはめて用いること。

じゅう‐よう【重用】ヂユウ‥

人を重く用いること。ちょうよう。

じゅう‐よう【重要】ヂユウエウ

大事なこと。大切なこと。肝要。「―な書類」

⇒じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】

⇒じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】

⇒じゅうよう‐し【重要視】

⇒じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】

⇒じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】

⇒じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】

じゅうようさんぎょう‐とうせい‐ほう【重要産業統制法】ヂユウエウ‥ゲフ‥ハフ

カルテル・トラストの形成を促進し、産業統制の強化をはかった法律。昭和恐慌下の1931年(昭和6)浜口内閣によって制定。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐さんこうにん【重要参考人】ヂユウエウ‥カウ‥

「参考人」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐し【重要視】ヂユウエウ‥

重要と認めること。重視。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅう‐ようし【重陽子】ヂユウヤウ‥

(deuteron)重水素(水素の同位元素)の原子核。1個の陽子と1個の中性子とから成る。

しゅうよう‐じょ【収容所】シウ‥

人や物品を入れておく場所。特に、囚人・捕虜・難民などを収容する施設。

⇒しゅう‐よう【収容】

しゅうようじょぐんとう【収容所群島】シウ‥タウ

(Arkhipelag GULag ロシア)ソルジェニーツィンの著作。全3巻。1973〜76年パリで刊行。膨大な証言と資料を通じてソ連の収容所体制の実態を記録したノンフィクション。著者の国外追放の直接の理由となり、ソ連では長らく禁書だった。

じゅうよう‐びじゅつひん【重要美術品】ヂユウエウ‥

1933年公布の法律に基づいて認定された準国宝級の美術品。8000件余が認定され、50年の文化財保護法制定により廃止。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐ぶんかざい【重要文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

1950年制定の文化財保護法にいう有形文化財で、文部科学大臣が重要なものとして指定したもの。そのうち特に優秀で文化史的価値の高いものを国宝として指定する。略称、重文。→文化財。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよう‐むけいぶんかざい【重要無形文化財】ヂユウエウ‥クワ‥

「無形文化財」参照。

⇒じゅう‐よう【重要】

じゅうよく【十翼】ジフ‥

易えきの本文を解説した書。孔子の作と伝えるが事実でない。六十四卦の本文を経としてこれを補翼する意。彖たん伝上下・象しょう伝上下・繋辞伝上下・文言伝・説卦せっか伝・序卦伝・雑卦伝の10編から成る。→周易

じゅう‐よく【獣欲】ジウ‥

動物的な欲望。肉欲。

○柔能く剛を制すじゅうよくごうをせいす🔗⭐🔉

○柔能く剛を制すじゅうよくごうをせいす

[三略上略]温柔な者がかえって剛強な者に勝つことができる。

⇒じゅう【柔】

じゅうよっか‐としこし【十四日年越し】ジフ‥

正月15日の小正月に対して、その前日を年越しとして祝うこと。

しゅう‐らい【習礼】シフ‥

大儀の前に、その礼式を予行練習すること。古今著聞集3「後鳥羽院、ひそかに大内に御幸なりて、白馬節会あおうまのせちえの―ありけり」

しゅう‐らい【集来】シフ‥

集まってくること。

しゅう‐らい【衆籟】

風が岩穴・枯木などに当たって発する音。かぜのおと。

しゅう‐らい【襲来】シフ‥

おそいかかって来ること。来襲。「敵機―」「寒波が―する」

じゅう‐らい【従来】

以前から。これまで。在来。「―のやり方」「―どおり」

しゅうらい‐の‐ざ【衆来の座】

室町幕府で、評定衆の会所。また、管領職の家の広間の称。

しゅう‐らく【集落】シフ‥

(「聚落」とも書く)

①農山海村の地域社会において共同生活を営む家々の集まり。一般に村落がその単位。

②地理学では、共同生活を営むための住居の集まり。土地・道路なども含めていう。村落と都市の二大類型に分ける。

③〔生〕(→)コロニー2・3のこと。

⇒しゅうらく‐いせき【集落遺跡】

しゅう‐らく【聚落】

(→)集落しゅうらくに同じ。

しゅうらく‐いせき【集落遺跡】シフ‥ヰ‥

昔、人が集団生活を営んだ場所。複数の住居跡とそれに付随する各種の遺構とから成る。

⇒しゅう‐らく【集落】

じゅう‐らせつにょ【十羅刹女】ジフ‥

〔仏〕[法華経陀羅尼品]鬼子母神と共に法華経の受持者を護持するといわれる10人の羅刹女。

じゆう‐らっか【自由落下】‥イウラク‥

重力だけが作用している運動。軌道上の人工衛星の運動など。地上では、投げ上げた石の運動などがこれに近い。

⇒じ‐ゆう【自由】

しゅう‐らん【収攬】シウ‥

(「攬」は手に握る意)人々の心をあつめてとらえること。「人心を―する」

しゅう‐らん【周覧】シウ‥

へめぐって観覧すること。見てまわること。

しゅう‐らん【秋嵐】シウ‥

秋の山気。秋のあらし。

じゅう‐らん【縦覧】

思うままに見ること。自由に見ること。しょうらん。「―に供する」「―お断り」

しゅう‐り【州里】シウ‥

(周制で、2500家の区画を州、25家の区域を里という)一州・一村をなしている所。いなか。むらざと。

しゅう‐り【修理】シウ‥

つくろいなおすこと。修繕。「塀を―する」「―に出す」

しゅう‐り【衆吏】

多くの役人。

しゅう‐り【衆利】

(明治期の語)多くの人の利益。

じゅう‐り【重利】ヂユウ‥

①一定の期間の利子を元金に加えてさらに利息を生じさせること。複利。ちょうり。

②莫大な利益。

じゅう‐りき【十力】ジフ‥

仏の具有する10種の智力。道理を非道理と弁別する力(処非処智力)、各自の業と果報を知る力(業異熟智力)、諸々の禅定を知る力(静慮解脱等持等至智力)、衆生しゅじょうの機根の上下を知る力(根上下智力)、衆生の種々の望みを知る力(種々勝解智力)、衆生の種々の本性を知る力(種々界智力)、衆生が死後に赴く世界を決める因を知る力(遍趣行智力)、自他の過去世を知る力(宿住随念智力)、死後に衆生が赴く世界を知る力(死生智力)、煩悩を断じた境地とそこに至る方法を知る力(漏尽智力)。

しゅう‐りつ【収率】シウ‥

生産過程において、実際に生成した量の理論的に期待される量に対する割合。

じゆう‐りつ【自由律】‥イウ‥

短歌または俳句の一様式。在来の31字または17字の形式を破ったもの。和歌では前田夕暮、俳句では河東碧梧桐かわひがしへきごとう・荻原井泉水らが提唱。

⇒じ‐ゆう【自由】

しゅう‐りゅう【周流】シウリウ

①めぐって流れること。

②めぐり歩くこと。

しゅう‐りゅう【衆流】‥リウ

①多くの水流。衆水。

②多くの流派。多くの流儀。

しゅう‐りょ【囚虜】シウ‥

とらわれること。とりこ。

しゅう‐りょ【衆慮】

多くの人の考え。

しゅう‐りょ【醜虜】シウ‥

①みにくいえびす。外国人を卑しめていう語。

②とりこを卑しめていう語。

じゅう‐りょ【戎虜】

えびす。戎狄じゅうてき。

じゅう‐りょ【住侶】ヂユウ‥

その寺に住む僧。住僧。

しゅう‐りょう【収量】シウリヤウ

①収穫の分量。

②〔化〕合成・精製・回収などで得られた目的物質の量。

しゅう‐りょう【秋涼】シウリヤウ

①秋、特に初秋の涼しさ。また、秋の涼しい風。新涼。初涼。「―の候」

②陰暦8月の称。〈[季]秋〉

しゅう‐りょう【秋糧】シウリヤウ

「秋税しゅうぜい」参照。

しゅう‐りょう【酋領】シウリヤウ

(→)酋長に同じ。

しゅう‐りょう【修了】シウレウ

一定の課業を修めおえること。「高校の課程を―する」「―証書」

しゅう‐りょう【終了】‥レウ

終えること。終わること。終り。「検査が―する」「業務―」

じゅう‐りょう【十両】ジフリヤウ

(給金が年10両であったからいう)相撲の番付の二段目すなわち幕下の上位、東西おのおの十枚目までの称。現在は幕下から区別して扱われ(枚数は一定しない)、関取としての待遇を受ける。十枚目。

じゅう‐りょう【十陵】ジフ‥

平安時代以後の朝廷が特に尊重した天智天皇陵・桓武天皇陵など10カ所の陵。天皇が即位するたびに加除するので時代によって異なる。「―八墓」

じゅう‐りょう【重量】ヂユウリヤウ

①(→)「重さ」2に同じ。日常的には質量と同義に用いる。

②目方が重いこと。「―級」

⇒じゅうりょう‐あげ【重量挙げ】

⇒じゅうりょう‐かん【重量感】

⇒じゅうりょう‐キログラム【重量キログラム】

⇒じゅうりょう‐グラム【重量グラム】

⇒じゅうりょう‐トン【重量噸】

⇒じゅうりょう‐ひん【重量品】

⇒じゅうりょう‐ぶんせき【重量分析】

⇒じゅうりょう‐モルのうど【重量モル濃度】

じゅう‐りょう【従良】‥リヤウ

①上代、奴婢ぬひなどを解放して良民とすること。

②芸妓などが情人に請け出されてその妻となること。

じゅう‐りょう【銃猟】‥レフ

小銃で鳥獣をうちとる狩猟。

じゅうりょう‐あげ【重量挙げ】ヂユウリヤウ‥

(→)ウェート‐リフティングに同じ。

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐かん【重量感】ヂユウリヤウ‥

その物や人にそなわっている、いかにも重そうな、あるいは重々しそうな感じ。「―がある」

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐キログラム【重量キログラム】ヂユウリヤウ‥

力のMKS重力単位。1キログラムの物体に働く重力の大きさで、9.80665ニュートン。記号kgf

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐グラム【重量グラム】ヂユウリヤウ‥

力のCGS重力単位。1グラムの物体に働く重力の大きさで、980.665ダインに等しい。記号gf

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐せい【従量制】‥リヤウ‥

通信サービスの課金方式の一つ。利用量や利用時間に応じて料金が課される制度。ガス・水道・ごみ回収などの料金についてもいう。↔定額制

じゅうりょう‐ぜい【従量税】‥リヤウ‥

重量・尺度・容積・化学的成分(例えばアルコール含有量)・個数などを標準として税率を決定する租税。↔従価税

じゅうりょう‐トン【重量噸】ヂユウリヤウ‥

①載貨重量噸の略。

②「トン3㋒」参照。

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐ひん【重量品】ヂユウリヤウ‥

①容積の割合に重量が大きいため、運賃を計算するのに、重量トン数を単位として計算する貨物。

②海運において1個の重量500斤(0.3トン)以上の貨物、または、陸運において1個の重量3トン以上の貨物。

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐ぶんせき【重量分析】ヂユウリヤウ‥

〔化〕定量分析の一種。定量しようとする成分を、秤量に便利な一定組成の化合物の形にして分離し、重量を測定し、その成分の量を求める分析法。↔容量分析。

⇒じゅう‐りょう【重量】

じゅうりょう‐モルのうど【重量モル濃度】ヂユウリヤウ‥

溶液の濃度の表し方の一つ。溶質の物質量を溶媒の質量で割ったもの。単位mol/kg

⇒じゅう‐りょう【重量】

しゅう‐りょく【衆力】

多くの人の力。

じゅう‐りょく【重力】ヂユウ‥

(zwaartekracht オランダ)

①地球上の物体に下向きに働いて重さの原因になる力。地球との間に働く万有引力と、地球自転による遠心力との合力。同じ物体についても地球上の場所によって幾分異なる。

②(→)万有引力に同じ。

⇒じゅうりょく‐いじょう【重力異常】

⇒じゅうりょく‐かそくど【重力加速度】

⇒じゅうりょく‐くっせい【重力屈性】

⇒じゅうりょく‐けい【重力計】

⇒じゅうりょく‐しつりょう【重力質量】

⇒じゅうりょく‐ダム【重力ダム】

⇒じゅうりょく‐たんいけい【重力単位系】

⇒じゅうりょく‐たんこう【重力探鉱】

⇒じゅうりょく‐は【重力波】

⇒じゅうりょく‐りゅう【重力流】

⇒じゅうりょく‐レンズ【重力レンズ】

じゅうりょく‐いじょう【重力異常】ヂユウ‥ジヤウ

重力の観測値を海面上の値に補正したものが、緯度によって決まる標準重力に比べて、どれだけはずれているかを示す値。観測値の方が大であれば正異常、小であれば負異常という。フリーエア異常とブーゲー異常の2種がある。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐かそくど【重力加速度】ヂユウ‥

物体に働く重力をその物体の質量で割ったもの。地球上の位置によって幾分異なるが、ほぼ毎秒毎秒9.81メートルの割合の速度変化に等しい。通常、gで表す。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐くっせい【重力屈性】ヂユウ‥

〔生〕(→)屈地性に同じ。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐けい【重力計】ヂユウ‥

重力加速度をはかる装置。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐しつりょう【重力質量】ヂユウ‥リヤウ

物体に働く万有引力の大きさを比較することによって求めうる質量。実験によれば慣性の比較から求めうる慣性質量と等しい。→質量。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐ダム【重力ダム】ヂユウ‥

(gravity dam)自重によって水圧などの外力に抵抗し、安定を保つ形式のダム。普通はコンクリートで構築された中空でないものを指す。→アーチ‐ダム→ダム(図)。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐たんいけい【重力単位系】ヂユウ‥ヰ‥

基本単位として、長さ・時間および重量をとり、他の諸単位をこれらから誘導する実用単位系。同一の物体の重量が地球上の場所によって幾分異なるから、この単位系は絶対的なものではないが、実際的なので工学で用いることが多い。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐たんこう【重力探鉱】ヂユウ‥クワウ

物理探鉱の一種。わずかな重力異常の測定によって地下の岩石の密度分布を推定し、鉱物資源の存在を探知する方法。重力探査。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐は【重力波】ヂユウ‥

①重力の場が波動の形で伝わるもの。その伝播速度は光速度に等しい。万有引力波。

②水面の上下動に対して、重力が復元力として作用するために起こる波。水面波。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐りゅう【重力流】ヂユウ‥リウ

隣り合う流体同士の密度の差によって起こる流れ。密度流。

⇒じゅう‐りょく【重力】

じゅうりょく‐レンズ【重力レンズ】ヂユウ‥

(gravitational lens)銀河などの強い重力場が周囲の空間を曲げ、そこを通る遠方の天体からの光にレンズのような作用を及ぼす現象。レンズ効果を受けて、二重になったり拡大・歪曲されたりした遠方のクエーサーが発見されている。

⇒じゅう‐りょく【重力】

しゅう‐りん【秋霖】シウ‥

秋のながあめ。秋に、梅雨時に似た気圧配置によって生ずる雨季。秋雨。あきついり。〈[季]秋〉

⇒しゅうりん‐ぜんせん【秋霖前線】

しゆう‐りん【私有林】‥イウ‥

私人また私法人の所有に属する森林。

⇒し‐ゆう【私有】

じゅう‐りん【従輪】

機関車の動輪以外の車輪。先輪。

じゅう‐りん【蹂躙】ジウ‥

ふみにじること。ふみつけること。特に、暴威・暴力あるいは強大な勢いを以て、他人の権利・国土などを侵害すること。「人権―」

しゅうりん‐ぜんせん【秋霖前線】シウ‥

(→)秋雨あきさめ前線に同じ。

⇒しゅう‐りん【秋霖】

シュール

シュールレアリスムの略。転じて、非日常的なさま、奇抜なさまをいう。「―な物語」

ジュール【James Prescott Joule】

イギリスの物理学者。1840年電流を通じて生じる熱量に関する法則を導き、47年熱の仕事当量を決定。(1818〜1889)

⇒ジュール‐トムソン‐こうか【ジュールトムソン効果】

⇒ジュール‐ねつ【ジュール熱】

⇒ジュール‐の‐ほうそく【ジュールの法則】

ジュール【joule】

(J.ジュールの名に因む)仕事・エネルギーの単位。国際単位系の組立単位。1ジュールは、1ニュートンの力が物体に作用して、その方向に1メートルだけ動かす間にその力がなす仕事。1ジュールは1000万エルグで、約0.239カロリー。記号J

しゅう‐るい【醜類】シウ‥

悪い仲間。

じゅう‐るい【従類】

一族と家来ども。従者。伴類。狂言、武悪「ぶあくを助けて置いて、後日に知るると―を絶やすぞよ」

じゅう‐るい【獣類】ジウ‥

哺乳ほにゅう動物の通称。けもの。けだもの。

しゅ‐うるし【朱漆】

朱色の漆。正法眼蔵随聞記6「富貴にして財多く、―を塗り」

ジュール‐トムソン‐こうか【ジュールトムソン効果】‥カウクワ

圧縮した気体を小孔から噴出させて急激に膨張させる時に、その温度が上がり、あるいは下がる現象。ジュールとケルヴィン(本名ウィリアム=トムソン)とが協力して1861年完成した実験で明らかにされた。多くの気体では温度降下を起こす。液体空気を製造したり、ヘリウムを液化したりする時などにこの効果を利用する。

⇒ジュール【James Prescott Joule】

ジュール‐ねつ【ジュール熱】

電流が導体内を流れる時に導体の電気抵抗によって発生する熱。

⇒ジュール【James Prescott Joule】

ジュール‐の‐ほうそく【ジュールの法則】‥ハフ‥

導線内に流れる定常電流によって一定時間内に発生するジュール熱の量は、電流の強さの2乗および導線の抵抗に比例するという法則。

⇒ジュール【James Prescott Joule】

シュールレアリスム【surréalisme フランス】

(シュルレアリスムとも)1920年代、ダダイスムにつづいてフランスに興った芸術運動。既成の美学・道徳にこだわることなく内的生活を表現することを目指す。文学ではブルトン・デスノス・エリュアールなど、美術ではエルンスト・ミロ・ダリなどが代表者。超現実主義。シュール。

シューレ【Schule ドイツ】

①学校。

②学派。流派。スクール。

しゅう‐れい【秀麗】シウ‥

すぐれてうるわしいこと。「―な富士山」「眉目―」

しゅうれい【周礼】シウ‥

⇒しゅらい

しゅう‐れい【秋冷】シウ‥

秋のひややかさ。〈[季]秋〉。「―の候」

しゅう‐れき【周歴】シウ‥

めぐりあるくこと。遍歴。

じゅう‐れつ【縦列】

①縦に並ぶこと。また、その列。

②陸軍で輜重隊しちょうたいに属し、弾薬・糧秣材料などを運搬した部隊。

じゅう‐れつ【縦裂】

たてに裂けること。

しゅう‐れっしゃ【終列車】

その日に走る最終の列車。

しゅう‐れん【収斂】シウ‥

①収縮すること。収縮させること。

②(穀物などを)とりおさめること。収穫。

③租税をとりたてること。収税。

④〔理〕(focussing)(→)集束に同じ。

⑤(convergence)

㋐〔数〕(→)収束2に同じ。

㋑〔生〕生物進化の過程で、系統の異なる生物が、次第に形質が似てくること。相近。↔分岐。→相似2。

⇒しゅうれん‐ざい【収斂剤】

⇒しゅうれん‐しんか【収斂進化】

⇒しゅうれん‐レンズ【収斂レンズ】

しゅう‐れん【秋斂】シウ‥

五穀収穫の秋期に租税の取立てをすること。

しゅう‐れん【修錬・修練】シウ‥

精神や技能をみがききたえること。「心身を―する」「―を積む」

しゅう‐れん【習練】シフ‥

くりかえし習うこと。練習。「剣術の―」「そろばんを―する」

しゅう‐れん【聚斂】

①あつめおさめること。

②過重の租税をとりたてること。

⇒聚斂の臣あらんより寧ろ盗臣あれ

じゅう‐れん【重連】ヂユウ‥

列車を牽引または推進するのに機関車を2両連結すること。3両連結の場合は三重連という。

じゆう‐れんあい【自由恋愛】‥イウ‥

男女の交際にさまざまの制約があった時代に、恋愛を放縦なものとして言った語。

⇒じ‐ゆう【自由】

しゅう‐れんけい【周濂渓】シウ‥

(→)周敦頤しゅうとんいに同じ。

しゅうれん‐ざい【収斂剤】シウ‥

(astringent)皮膚・粘膜の蛋白質と結合、沈殿して不溶性の被膜を作る薬剤。局所組織を収縮させ、分泌抑制・止血・消炎・鎮痛などの作用を示す。タンニン・硫酸亜鉛・酸化亜鉛・明礬みょうばんなど。

⇒しゅう‐れん【収斂】

しゅうれん‐しんか【収斂進化】シウ‥クワ

(convergent evolution)異なった系統の生物が、互いによく似た形態的特徴を進化させること。特定の生活様式に、類似の適応をした結果と考えられる。同じ科などかなり近縁な系統で見られるものは平行進化という。

⇒しゅう‐れん【収斂】

じゆう‐れんそう【自由連想】‥イウ‥サウ

ある言葉(刺激語)を与えられたとき、これから自由に心に浮かぶ考えを連想すること。反対の言葉を連想せよと言われるような場合は、制限連想という。精神分析では、無意識の世界を探る有力な方法として用いられる。

⇒じ‐ゆう【自由】

なえ‐そうぞく【萎装束・柔装束】‥サウ‥🔗⭐🔉

なえ‐そうぞく【萎装束・柔装束】‥サウ‥

平安末期まで行われた、なよやかな装束。冠・袍・下襲したがさね・直衣のうしなどの生地がやわらかく、服装の輪郭がなだらかなもの。うちなし。なえしょうぞく。↔強装束こわそうぞく

にき‐はだ【和膚・柔膚】🔗⭐🔉

にき‐はだ【和膚・柔膚】

やわらかなはだ。にこはだ。やわはだ。万葉集2「たたなづく―すらを」

にこ【和・柔】🔗⭐🔉

にこ【和・柔】

①体言に冠して「やわらかい」「こまかい」の意を表す。にき。「―草」「―毛」「―炭」↔荒あら。

②おだやかに笑うさま。にっこり。蒙求抄3「そのやうな者も、この兄殿が行けば―と笑はるるぞ」

にこ・し【和し・柔し】🔗⭐🔉

にこ・し【和し・柔し】

〔形ク〕

あらあらしくない。やわらかである。なごやかである。祝詞、広瀬大忌祭「毛の―・き者」

にこ‐で【和手・柔手】🔗⭐🔉

にこ‐で【和手・柔手】

やわらかい手。皇極紀「向つ嶺おに立てる夫せらが―こそ我が手を取らめ」

にこ‐はだ【和膚・柔膚】🔗⭐🔉

にこ‐はだ【和膚・柔膚】

やわらかなはだ。にきはだ。やわはだ。

にこ‐や【和や・柔や】🔗⭐🔉

にこ‐や【和や・柔や】

やわらかいさま。やわらかいもの。「なごや」とも。古事記上「蚕衾むしぶすま―が下に」

にこ‐やか【和やか・柔やか】🔗⭐🔉

にこ‐やか【和やか・柔やか】

①ものやわらかなさま。しとやか。おだやか。源氏物語梅枝「―なる方のなつかしさはことなるものを」

②心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。「―に話しかける」

にこ‐よか【和よか・柔よか】🔗⭐🔉

にこ‐よか【和よか・柔よか】

(→)「にこやか」に同じ。万葉集11「―に我と笑まして」。万葉集20「―にしもおもほゆるかも」

にゅう‐じゃく【柔弱】ニウ‥🔗⭐🔉

にゅう‐じゃく【柔弱】ニウ‥

やさしくよわよわしいこと。気力も体力も弱いこと。「―な男子」

にゅう‐なん【柔軟】ニウ‥🔗⭐🔉

にゅう‐なん【柔軟】ニウ‥

①〔仏〕心が柔和で従順なこと。今昔物語集12「此の尼本より心―にして、瞋恚をおこさず」

②やわらかいこと。じゅうなん。天草本伊曾保物語「静かに―な振りで馬の傍に歩んで来」

にゅう‐わ【柔和】ニウ‥🔗⭐🔉

にゅう‐わ【柔和】ニウ‥

性質・態度がやさしくおとなしいこと。「―な目」

やっこ・い【柔い】🔗⭐🔉

やっこ・い【柔い】

〔形〕

(東日本で)やわらかい。洒落本、真女意題「きつそふだね。ナニハ―・い事いし」

やわ【和・柔】ヤハ🔗⭐🔉

やわ【和・柔】ヤハ

やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。「―な地面」「―な立て付け」「人間の出来が―だ」

やわ・い【柔い】ヤハイ🔗⭐🔉

やわ・い【柔い】ヤハイ

〔形〕[文]やは・し(ク)

①やわらかい。

②弱い。柔弱である。「そんな―・い神経ではやっていけない」

③柔和である。

やわ‐はだ【柔肌】ヤハ‥🔗⭐🔉

やわ‐はだ【柔肌】ヤハ‥

(女性の)やわらかな肌。にきはだ。にこはだ。「―の熱き血潮に触れもみでさびしからずや道を説く君」(晶子)

やわ‐やわ【柔柔】ヤハヤハ🔗⭐🔉

やわ‐やわ【柔柔】ヤハヤハ

①もの柔らかなさま。たおやか。大唐西域記長寛点「風俗淳和ヤハヤハなり」

②(女房詞)

㋐ぼたもち。

㋑綿わた。

㋒吉野紙・奈良紙。

やわら【柔ら】ヤハラ🔗⭐🔉

やわら【柔ら】ヤハラ

①やわらかいさま。万葉集14「海原うなはらの根―小菅」

②柔術・柔道の異称。浮世物語「居合いあい・―・兵法なんど」

③船の接触の際の衝撃をやわらげるために、舷側に下げておくもの。かませ。じんた。

⇒やわら‐がかり【柔ら懸り】

⇒やわら‐とり【柔取】

やわら‐か【柔らか・軟らか】ヤハラカ🔗⭐🔉

やわら‐か【柔らか・軟らか】ヤハラカ

①堅くないさま。しなやかなさま。ふっくらしているさま。柔軟。源氏物語空蝉「皆しづまれる夜の、御衣ぞのけはひ―なるしも、いとしるかりけり」。「―に煮る」「体が―だ」「―な布団」

②おとなしいさま。おだやか。源氏物語帚木「ひたぶるに子めきて―ならむ人を」。「―な物言い」

③堅苦しくないさま。型にはまらず融通がきくさま。「―な話」「―な考え方」

⇒やわらか‐もの【柔らか物】

やわらか・い【柔らかい・軟らかい】ヤハラカイ🔗⭐🔉

やわらか・い【柔らかい・軟らかい】ヤハラカイ

〔形〕[文]やはらか・し(ク)

①物の性質・状態が、堅くない。しなやかである。ふっくらしている。「―・いパン」「膝を―・く曲げる」

②状況に応じて融通がきく。「頭が―・い」

③おだやかである。おとなしい。「人あたりが―・い」

④堅苦しくない。くだけている。「―・い話」「―・い読み物」

◇「柔」は「剛」の、また、「軟」は「硬」の、それぞれ対語の意味で使われることが多い。「柔」は、力を加えて変形しても元に戻る場合、「軟」は、力を加えると変形しやすく元に戻らない場合によく使う。

やわら‐がかり【柔ら懸り】ヤハラ‥🔗⭐🔉

やわら‐がかり【柔ら懸り】ヤハラ‥

徐々におだやかにかかってゆくこと。

⇒やわら【柔ら】

やわらか‐もの【柔らか物】ヤハラカ‥🔗⭐🔉

やわらか‐もの【柔らか物】ヤハラカ‥

①手ざわりのやわらかい織物。絹物。

②つやっぽい読み物。

⇒やわら‐か【柔らか・軟らか】

やわら‐とり【柔取】ヤハラ‥🔗⭐🔉

やわら‐とり【柔取】ヤハラ‥

柔術をすること。また、それに巧みな人。

⇒やわら【柔ら】

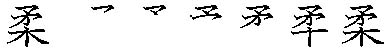

[漢]柔🔗⭐🔉

柔 字形

筆順

筆順

〔木部5画/9画/常用/2932・3D40〕

〔音〕ジュウ〈ジウ〉(漢) ニュウ〈ニウ〉(慣)

〔訓〕やわらか・やわらかい

[意味]

①やわらかい。しなやか。(対)剛。「柔よく剛を制す」「柔軟・外柔内剛」

②おだやか。おとなしい。「柔和にゅうわ・柔順・温柔」

③よわよわしい。「柔弱にゅうじゃく」

④やわらげる。「懐柔」

⑤武技の一種。やわら。「柔術・柔剣道」

[解字]

会意。「矛」(=たわめる)+「木」。やわらかく弾力のある木の意。

〔木部5画/9画/常用/2932・3D40〕

〔音〕ジュウ〈ジウ〉(漢) ニュウ〈ニウ〉(慣)

〔訓〕やわらか・やわらかい

[意味]

①やわらかい。しなやか。(対)剛。「柔よく剛を制す」「柔軟・外柔内剛」

②おだやか。おとなしい。「柔和にゅうわ・柔順・温柔」

③よわよわしい。「柔弱にゅうじゃく」

④やわらげる。「懐柔」

⑤武技の一種。やわら。「柔術・柔剣道」

[解字]

会意。「矛」(=たわめる)+「木」。やわらかく弾力のある木の意。

筆順

筆順

〔木部5画/9画/常用/2932・3D40〕

〔音〕ジュウ〈ジウ〉(漢) ニュウ〈ニウ〉(慣)

〔訓〕やわらか・やわらかい

[意味]

①やわらかい。しなやか。(対)剛。「柔よく剛を制す」「柔軟・外柔内剛」

②おだやか。おとなしい。「柔和にゅうわ・柔順・温柔」

③よわよわしい。「柔弱にゅうじゃく」

④やわらげる。「懐柔」

⑤武技の一種。やわら。「柔術・柔剣道」

[解字]

会意。「矛」(=たわめる)+「木」。やわらかく弾力のある木の意。

〔木部5画/9画/常用/2932・3D40〕

〔音〕ジュウ〈ジウ〉(漢) ニュウ〈ニウ〉(慣)

〔訓〕やわらか・やわらかい

[意味]

①やわらかい。しなやか。(対)剛。「柔よく剛を制す」「柔軟・外柔内剛」

②おだやか。おとなしい。「柔和にゅうわ・柔順・温柔」

③よわよわしい。「柔弱にゅうじゃく」

④やわらげる。「懐柔」

⑤武技の一種。やわら。「柔術・柔剣道」

[解字]

会意。「矛」(=たわめる)+「木」。やわらかく弾力のある木の意。

広辞苑に「柔」で始まるの検索結果 1-48。