複数辞典一括検索+![]()

![]()

いわい【斎・祝】イハヒ🔗⭐🔉

いわい【斎・祝】イハヒ

①不浄をきよめ、いみ慎んで神をまつること。神代紀下「―の大人うしと号もうす」

②神を祭る所。また、その人。雄略紀(前田本訓)「伊勢大神の祠いわいに侍り」

③《祝》めでたい事を喜ぶこと。祝賀。また、祝賀の行事・言葉・品物など。「―の言葉」「お―を贈る」「七五三の―」

⇒いわい‐うた【祝歌・頌】

⇒いわい‐おの【斎斧】

⇒いわい‐ぎ【祝木】

⇒いわい‐ぐそく【祝具足】

⇒いわい‐ご【祝衣】

⇒いわい‐ご【斎児】

⇒いわい‐ごと【祝言・斎言】

⇒いわい‐ごと【祝事】

⇒いわい‐ざけ【祝酒】

⇒いわい‐すき【斎鋤】

⇒いわい‐だけ【祝茸】

⇒いわい‐だて【祝立て】

⇒いわい‐だる【祝樽】

⇒いわい‐づき【祝月・斎月】

⇒いわい‐づま【斎妻】

⇒いわい‐でん【祝殿】

⇒いわい‐どの【斎殿】

⇒いわい‐の‐うし【斎主】

⇒いわい‐の‐ぜん【祝の膳】

⇒いわい‐の‐つえ【祝の杖】

⇒いわい‐の‐みず【祝の水】

⇒いわい‐の‐みてぐら【斎御幣】

⇒いわい‐の‐みや【斎宮】

⇒いわい‐ばし【祝箸】

⇒いわい‐び【祝日】

⇒いわい‐びと【斎人】

⇒いわい‐べ【斎瓮】

⇒いわいべ‐どき【祝部土器】

⇒いわい‐ぼう【祝棒】

⇒いわい‐もの【祝物】

⇒いわい‐や【斎矢】

⇒祝い事は延ばせ、仏事は取り越せ

いわい‐うた【祝歌・頌】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐うた【祝歌・頌】イハヒ‥

祝いことほぐ歌。和歌の六義の一つ。また、木遣り唄や長持唄の類。祝儀歌。古今和歌集序「六つには―」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ぐそく【祝具足】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐ぐそく【祝具足】イハヒ‥

武家の子息の元服に着せる具足。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ご【祝衣】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐ご【祝衣】イハヒ‥

年祝のときに着る着物。還暦の祝に近親から贈る。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ごと【祝言・斎言】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐ごと【祝言・斎言】イハヒ‥

幸いを祈る、神聖なことば。

⇒いわい【斎・祝】

○祝い事は延ばせ、仏事は取り越せいわいごとはのばせぶつじはとりこせ🔗⭐🔉

○祝い事は延ばせ、仏事は取り越せいわいごとはのばせぶつじはとりこせ

祝い事は期日より前にしてはならない。仏事は期日より遅れてはならない。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ざけ【祝酒】イハヒ‥

めでたいことを祝って飲む酒。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐すき【斎鋤】イハヒ‥

(→)「いみすき」に同じ。八雲御抄「いはひをの、―と云物あり」

⇒いわい【斎・祝】

いわ‐いそめ【岩磯目】イハ‥

イワムシの別称。

いわい‐だけ【祝茸】イハヒ‥

マンネンタケの異称。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐だて【祝立て】イハヒ‥

結納ゆいのう送りのこと。祝物立て。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐だる【祝樽】イハヒ‥

祝儀のときに贈る酒樽。角樽つのだる・菰樽こもだる・飾り樽など。

⇒いわい【斎・祝】

いわ‐いちょう【岩銀杏】イハイチヤウ

ミツガシワ科の多年草。本州中部以北の高山帯湿原などにしばしば群生。地下にワサビに似た根茎が走り、腎臓形で質の厚い葉を長柄で根生する。夏に花茎を直立して、白色5弁で星形の小花を多数集めてつける。ミズイチョウ。

いわい‐づき【祝月・斎月】イハヒ‥

正月・5月・9月を凶の月として忌んでいう。→正五九。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐づま【斎妻】イハヒ‥

夫の留守の間、潔斎して夫の無事を祈っている妻。万葉集7「鹿しし待つ君が―かも」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐つら【いはゐ蔓】イハヰ‥

つる草の一種。一説にスベリヒユとも。万葉集14「大家が原の―引かばぬるぬる吾わにな絶えそね」

いわい‐でん【祝殿】イハヒ‥

(長野・山梨県で)一族で祭る神。同族神。「祝神いわいじん」とも。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐どの【斎殿】イハヒ‥

神を祭った殿舎。

⇒いわい【斎・祝】

いわいぬし‐の‐かみ【斎主神】イハヒ‥

通説では経津主神ふつぬしのかみの別名という。香取神宮の祭神。伊波比主命。

いわい‐の‐うし【斎主】イハヒ‥

神を祭る人。神武紀「汝を用もて―として」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐ぜん【祝の膳】イハヒ‥

祝儀の時、熨斗のし・昆布・勝栗などをのせて出す膳。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐つえ【祝の杖】イハヒ‥ツヱ

(→)卯杖うづえに同じ。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐みず【祝の水】イハヒ‥ミヅ

①養老の滝の故事による酒の異名。多く婚礼などの祝い酒の意に用いる。傾城禁短気「首尾能く請けて来てくれ。―は呑み込んでゐる」

②若水あるいは水祝いの水。好色二代男「千鶴万亀の―汲むとおもへば」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐みてぐら【斎御幣】イハヒ‥

神に捧げるぬさ。天武紀下「諸もろもろの社に祭幣いわいのみてぐらたてまつる」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐みや【斎宮】イハヒ‥

神を祭る宮。特に、伊勢神宮。いわみや。垂仁紀「―を五十鈴いすずの川の上ほとりに興たつ」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐らん【磐井の乱】イハヰ‥

6世紀前半、継体天皇の時代に、筑紫国造磐井(石井)が北九州に起こした叛乱。大和政権の朝鮮経営の失敗によって、負担の大きくなった北九州地方の不満を代表したものと見られ、新羅と通謀したともいう。物部氏らによって平定。→岩戸山古墳

いわい‐ばし【祝箸】イハヒ‥

祝儀の膳に用いる丸箸。柳の木で作り両端を細く削る。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐はんしろう【岩井半四郎】イハヰ‥ラウ

歌舞伎俳優。屋号、大和屋。

①(初代)大坂で座元をつとめ、立役の名手。(1652〜1699)

②(4代)江戸の俳優。女形の名手。これより岩井家は女形専門となる。(1747〜1800)

③(5代)4代の子。初め粂三郎。のち杜若。化政期の代表的女形。(1776〜1847)

④(8代)7代の子。4代市川小団次の相手を多く勤めた幕末の名女形。(1829〜1882)

⇒いわい【岩井】

いわい‐び【祝日】イハヒ‥

喜び祝うべき日。祝事のある日。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐びと【斎人】イハヒ‥

神を祭る人。古事記中「―となりて仕へ奉らむ」

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐べ【斎瓮】イハヒ‥

祭祀に用いる神聖なかめ。神酒を入れる。いんべ。古事記中「針間の氷河の前さきに―を据ゑて」

⇒いわい【斎・祝】

いわいべ‐どき【祝部土器】イハヒ‥

(→)須恵器すえきに同じ。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐ぼう【祝棒】イハヒバウ

祝木いわいぎのこと。多くヌルデの木を使う。嫁たたき棒のことにもいう。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐もの【祝物】イハヒ‥

祝のしるしの贈物。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐や【斎矢】イハヒ‥

合戦の初めに両軍がそれぞれ相手方へ射込む矢。神に祈請し、吉兆を祈って放つ矢。古事記中「先づ忌矢いわいや弾はなつべし」

⇒いわい【斎・祝】

いわ・う【斎う・祝う】イハフ

〔他五〕

幸福・安全を求めて呪術を行い、守るべきことを守る意。転じて、吉事をことほぐ意。

①(平安であるよう)まじないをする。まじないをして安全を祈る。万葉集5「御心を鎮しずめ給ふとい取らして―・ひ給ひし真珠なす二つの石を」。万葉集19「梳くしも見じ屋中やぬちも掃かじ草枕旅行く君を―・ふと思もひて」

②(けがれを避けて)身を清める。潔斎する。万葉集15「新羅しらきへいます君が目を今日か明日かと―・ひて待たむ」

③祭礼をする。また、神として祭る。今昔物語集12「大菩薩の暫くおはしまししによりて宝殿を造りて―・ひ奉れり」。平治物語「建部のみやとて八幡を―・ひ参らせて候」

④大切にする。かしずき守る。古今和歌集六帖4「渡つ海のかざしにさして―・ふ藻も君がためには惜しまざりけり」

⑤将来の幸福を願い、めでたい言葉をのべる。古今和歌集序「つるかめにつけて、君を思ひ、人をも―・ひ」。「門出を―・う」

⑥吉事を喜ぶ気持を言葉や動作で表す。賀す。源氏物語若菜下「万才万才と榊葉を取りかへしつつ―・ひ聞ゆる御世の末」。日葡辞書「シャウグヮチノヒヲイワウ」。「入学を―・う」

いわ‐うちわ【岩団扇】イハウチハ

イワウメ科の常緑多年草。関東地方以北の山地に生える。長い根茎があり群生する。根生葉は扁円形で長柄があり、質は厚い。夏に花茎を直立し、桃色で鐘形の花を横向きにつける。イワカガミに似るが、花は1茎1花で複数の花をつけない。

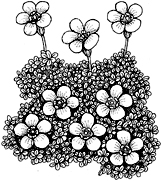

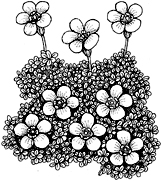

いわ‐うめ【岩梅】イハ‥

イワウメ科の常緑矮小低木。北半球の高山帯に広く分布する高山植物。高さ5〜10センチメートル。密生して地面をおおう。葉は小さく、革質で光沢があり、密生。7月ごろ梅の花に似た白色鐘形の花を開き、花後、蒴果さくかを結ぶ。

いわうめ

いわ‐えのぐ【岩絵具】イハヱ‥

東洋画に用いる顔料で、鉱物から製するもの。岩群青いわぐんじょう・岩緑青いわろくしょう・黄土おうどなど。水に溶解しない。接着剤としては膠にかわを用いる。近年、金属の化合物を原料として造る人造岩絵具がある。岩物いわもの。

いわ‐えん【頤和園】‥ヱン

(Yiheyuan)中国、北京市の西郊にある大庭園。金代に建築されて以来、皇帝の行宮あんぐう庭園として何度も修築し、西太后の時に頤和園と名づける。昆明湖に臨み、変化に富んだ風光で有名。世界遺産。

頤和園

提供:JTBフォト

いわ‐えのぐ【岩絵具】イハヱ‥

東洋画に用いる顔料で、鉱物から製するもの。岩群青いわぐんじょう・岩緑青いわろくしょう・黄土おうどなど。水に溶解しない。接着剤としては膠にかわを用いる。近年、金属の化合物を原料として造る人造岩絵具がある。岩物いわもの。

いわ‐えん【頤和園】‥ヱン

(Yiheyuan)中国、北京市の西郊にある大庭園。金代に建築されて以来、皇帝の行宮あんぐう庭園として何度も修築し、西太后の時に頤和園と名づける。昆明湖に臨み、変化に富んだ風光で有名。世界遺産。

頤和園

提供:JTBフォト

昆明湖から見た頤和園

提供:JTBフォト

昆明湖から見た頤和園

提供:JTBフォト

いわお【巌】イハホ

(ホは穂の意)高く突き出た大きな石。いわ。万葉集20「高山の―に生ふる菅の根の」

いわ‐おうぎ【岩黄耆】イハワウ‥

マメ科の多年草。本州中部以北の高山草原に生える。代表的な高山植物。株の根元から茎を群生し、6〜10対の小葉のある羽状複葉を互生。茎頂と葉腋に長い総状の花穂を出して、クリーム色の蝶形花を多数つける。

いわ‐おこし【岩粔籹】イハ‥

堅く固めた、菓子のおこし。

岩おこし

撮影:関戸 勇

いわお【巌】イハホ

(ホは穂の意)高く突き出た大きな石。いわ。万葉集20「高山の―に生ふる菅の根の」

いわ‐おうぎ【岩黄耆】イハワウ‥

マメ科の多年草。本州中部以北の高山草原に生える。代表的な高山植物。株の根元から茎を群生し、6〜10対の小葉のある羽状複葉を互生。茎頂と葉腋に長い総状の花穂を出して、クリーム色の蝶形花を多数つける。

いわ‐おこし【岩粔籹】イハ‥

堅く固めた、菓子のおこし。

岩おこし

撮影:関戸 勇

いわ‐おもだか【岩沢瀉・鳳了草】イハ‥

ウラボシ科のシダ。山地の樹上や岩上に着生。オモダカに似た矛形ほこがたの葉をつける。高さ30センチメートル余。胞子嚢群は小点状で葉裏に密に並ぶ。トキワオモダカ。

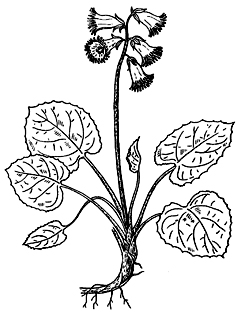

いわ‐かがみ【岩鏡】イハ‥

イワウメ科の多年草。山地の林下や高山に自生。茎短く地面を這う。葉は根生で、径3〜6センチメートルの心円形、鋸歯縁で、革質、光沢がある。6〜7月頃、鐘形淡紅色の花を数個つける。〈[季]夏〉

いわかがみ

いわ‐おもだか【岩沢瀉・鳳了草】イハ‥

ウラボシ科のシダ。山地の樹上や岩上に着生。オモダカに似た矛形ほこがたの葉をつける。高さ30センチメートル余。胞子嚢群は小点状で葉裏に密に並ぶ。トキワオモダカ。

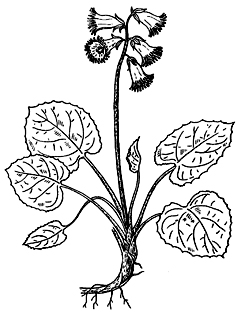

いわ‐かがみ【岩鏡】イハ‥

イワウメ科の多年草。山地の林下や高山に自生。茎短く地面を這う。葉は根生で、径3〜6センチメートルの心円形、鋸歯縁で、革質、光沢がある。6〜7月頃、鐘形淡紅色の花を数個つける。〈[季]夏〉

いわかがみ

いわ‐がき【岩垣】イハ‥

①岩石が自然に垣のようにめぐり続いているもの。古今和歌集秋「奥山の―もみぢ散りぬべし」

②(→)石垣いしがきに同じ。堀河百首夏「沼の―水こえて」

⇒いわがき‐しみず【岩垣清水】

⇒いわがき‐ぬま【岩垣沼】

⇒いわがき‐ふち【岩垣淵】

いわがき【巌垣】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】

いわがき‐しみず【岩垣清水】イハ‥ミヅ

岩垣の間から流れ出る清水。いわがきみず。続古今和歌集恋「奥山の―影をだに見ん」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ぬま【岩垣沼】イハ‥

岩垣にかこまれた沼。万葉集11「青山の―の水隠みこもりに」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ふち【岩垣淵】イハ‥

岩垣にかこまれた淵。万葉集11「たまかぎる―の隠こもりには」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】イハ‥ナヘ

江戸後期の儒学者。号は東園。京都の人。伏原宣光に学び、大学音博士おんはかせ・大舎人助おおとねりのすけに叙任。著「国史略」。(1774〜1849)

⇒いわがき【巌垣】

いわ‐がく・る【岩隠る】イハ‥

〔自四〕

(石城いわきすなわち墓の中に隠れるの意)おなくなりになる。万葉集2「神さぶと―・ります」

いわ‐がくれ【岩隠れ】イハ‥

岩かげ。源氏物語若紫「―の苔の上に並なみ居て」

いわ‐かげ【岩陰】イハ‥

岩にかくれた所。岩のうしろ。

いわ‐かど【岩角】イハ‥

岩石のかど。

いわ‐かど【岩門】イハ‥

①岩が左右にそばだって門のような形をしているもの。岩戸。岩屋の入口。堀河百首冬「うたへばあくる天の―」

②石造の堅牢な門。源氏物語夕霧「恨みわび胸あきがたき冬の夜にまたさしまさる関の―」

いわ‐がに【岩蟹】イハ‥

イワガニ科のカニ。甲は幅3.5センチメートルで、前方がやや開いた四角形。表面は黒地に多数の緑の条線が側縁より斜めに走る。岩礁の磯の満潮線付近にすみ、動作はすばやく、フナムシなどを捕らえて食う。函館から黄海沿岸に分布。

いわ‐が‐ね【岩根】イハ‥

岩のねもと。大部分が大地に埋もれて固定した岩。いわね。万葉集3「―のこごしき山を越えかねて」

⇒いわがね‐そう【岩根草】

いわがね‐そう【岩根草】イハ‥サウ

イノモトソウ科のシダ植物。高さ約1メートル。茶褐色の根茎から大きな羽状複葉を出す。羽片は笹の葉形。胞子嚢群は葉脈に沿ってつく。

⇒いわ‐が‐ね【岩根】

いわ‐がらみ【岩絡】イハ‥

ユキノシタ科の蔓状低木。日本各地の山地林内に生える。岩や樹木にからんでよじ登り、長い柄の葉を対生。葉柄は赤色を帯びる。夏、枝端に平たい集散花序を出し、花序の周囲には白色の装飾花があるが、花弁状の萼片は1枚で大きく、3〜5枚のアジサイ類とは異なる。

い‐わか・る【居分る】ヰ‥

〔自下二〕

分かれてすわる。枕草子143「みな、方の人、男女―・れて」

いわ‐かん【違和感】ヰ‥

ちぐはぐな感じ。「都会の生活に―を覚える」

いわ‐き【石木】イハ‥

岩石と樹木。転じて、非情のもの。木石ぼくせき。万葉集4「かくばかり恋ひつつあらずは―にもならましものを物思はずして」

⇒石木を分けぬ

いわ‐き【石城・石槨】イハ‥

石で築いた墓。いしき。万葉集16「事しあらば小泊瀬おはつせ山の―にも隠こもらば共に」

いわ‐き【岩城】イハ‥

天然の岩を利用した防塁。

いわき【磐城】イハ‥

①旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。一部は今の福島県の東部、一部は宮城県の南部に属する。磐州。

②(「いわき」と書く)福島県南東部の市。平たいら市・磐城いわき市など旧石城いわき郡の14市町村が合併して1966年発足。平地区はもと安藤氏5万石の城下町で商業の中心地。小名浜地区は港湾をもち、化学・金属工業が発達し、漁業根拠地。人口35万4千。

いわ‐ぎきょう【岩桔梗】イハ‥キヤウ

キキョウ科の多年草。アジア東部からアラスカ地方に広く分布する。日本では本州中部以北の高山帯に自生。長楕円形の根生葉を束生し、夏に花茎を直立して茎頂に青紫色のキキョウに似た美花を斜め上向きに開く。乾性お花畑の代表的な構成種。

いわき‐さん【岩木山】イハ‥

青森県弘前市の北西にそびえる円錐状の二重式火山。標高1625メートル。南東麓に岩木山神社があり、江戸時代建立の社殿は壮麗。津軽富士。

岩木山

撮影:新海良夫

いわ‐がき【岩垣】イハ‥

①岩石が自然に垣のようにめぐり続いているもの。古今和歌集秋「奥山の―もみぢ散りぬべし」

②(→)石垣いしがきに同じ。堀河百首夏「沼の―水こえて」

⇒いわがき‐しみず【岩垣清水】

⇒いわがき‐ぬま【岩垣沼】

⇒いわがき‐ふち【岩垣淵】

いわがき【巌垣】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】

いわがき‐しみず【岩垣清水】イハ‥ミヅ

岩垣の間から流れ出る清水。いわがきみず。続古今和歌集恋「奥山の―影をだに見ん」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ぬま【岩垣沼】イハ‥

岩垣にかこまれた沼。万葉集11「青山の―の水隠みこもりに」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ふち【岩垣淵】イハ‥

岩垣にかこまれた淵。万葉集11「たまかぎる―の隠こもりには」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】イハ‥ナヘ

江戸後期の儒学者。号は東園。京都の人。伏原宣光に学び、大学音博士おんはかせ・大舎人助おおとねりのすけに叙任。著「国史略」。(1774〜1849)

⇒いわがき【巌垣】

いわ‐がく・る【岩隠る】イハ‥

〔自四〕

(石城いわきすなわち墓の中に隠れるの意)おなくなりになる。万葉集2「神さぶと―・ります」

いわ‐がくれ【岩隠れ】イハ‥

岩かげ。源氏物語若紫「―の苔の上に並なみ居て」

いわ‐かげ【岩陰】イハ‥

岩にかくれた所。岩のうしろ。

いわ‐かど【岩角】イハ‥

岩石のかど。

いわ‐かど【岩門】イハ‥

①岩が左右にそばだって門のような形をしているもの。岩戸。岩屋の入口。堀河百首冬「うたへばあくる天の―」

②石造の堅牢な門。源氏物語夕霧「恨みわび胸あきがたき冬の夜にまたさしまさる関の―」

いわ‐がに【岩蟹】イハ‥

イワガニ科のカニ。甲は幅3.5センチメートルで、前方がやや開いた四角形。表面は黒地に多数の緑の条線が側縁より斜めに走る。岩礁の磯の満潮線付近にすみ、動作はすばやく、フナムシなどを捕らえて食う。函館から黄海沿岸に分布。

いわ‐が‐ね【岩根】イハ‥

岩のねもと。大部分が大地に埋もれて固定した岩。いわね。万葉集3「―のこごしき山を越えかねて」

⇒いわがね‐そう【岩根草】

いわがね‐そう【岩根草】イハ‥サウ

イノモトソウ科のシダ植物。高さ約1メートル。茶褐色の根茎から大きな羽状複葉を出す。羽片は笹の葉形。胞子嚢群は葉脈に沿ってつく。

⇒いわ‐が‐ね【岩根】

いわ‐がらみ【岩絡】イハ‥

ユキノシタ科の蔓状低木。日本各地の山地林内に生える。岩や樹木にからんでよじ登り、長い柄の葉を対生。葉柄は赤色を帯びる。夏、枝端に平たい集散花序を出し、花序の周囲には白色の装飾花があるが、花弁状の萼片は1枚で大きく、3〜5枚のアジサイ類とは異なる。

い‐わか・る【居分る】ヰ‥

〔自下二〕

分かれてすわる。枕草子143「みな、方の人、男女―・れて」

いわ‐かん【違和感】ヰ‥

ちぐはぐな感じ。「都会の生活に―を覚える」

いわ‐き【石木】イハ‥

岩石と樹木。転じて、非情のもの。木石ぼくせき。万葉集4「かくばかり恋ひつつあらずは―にもならましものを物思はずして」

⇒石木を分けぬ

いわ‐き【石城・石槨】イハ‥

石で築いた墓。いしき。万葉集16「事しあらば小泊瀬おはつせ山の―にも隠こもらば共に」

いわ‐き【岩城】イハ‥

天然の岩を利用した防塁。

いわき【磐城】イハ‥

①旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。一部は今の福島県の東部、一部は宮城県の南部に属する。磐州。

②(「いわき」と書く)福島県南東部の市。平たいら市・磐城いわき市など旧石城いわき郡の14市町村が合併して1966年発足。平地区はもと安藤氏5万石の城下町で商業の中心地。小名浜地区は港湾をもち、化学・金属工業が発達し、漁業根拠地。人口35万4千。

いわ‐ぎきょう【岩桔梗】イハ‥キヤウ

キキョウ科の多年草。アジア東部からアラスカ地方に広く分布する。日本では本州中部以北の高山帯に自生。長楕円形の根生葉を束生し、夏に花茎を直立して茎頂に青紫色のキキョウに似た美花を斜め上向きに開く。乾性お花畑の代表的な構成種。

いわき‐さん【岩木山】イハ‥

青森県弘前市の北西にそびえる円錐状の二重式火山。標高1625メートル。南東麓に岩木山神社があり、江戸時代建立の社殿は壮麗。津軽富士。

岩木山

撮影:新海良夫

いわ‐えのぐ【岩絵具】イハヱ‥

東洋画に用いる顔料で、鉱物から製するもの。岩群青いわぐんじょう・岩緑青いわろくしょう・黄土おうどなど。水に溶解しない。接着剤としては膠にかわを用いる。近年、金属の化合物を原料として造る人造岩絵具がある。岩物いわもの。

いわ‐えん【頤和園】‥ヱン

(Yiheyuan)中国、北京市の西郊にある大庭園。金代に建築されて以来、皇帝の行宮あんぐう庭園として何度も修築し、西太后の時に頤和園と名づける。昆明湖に臨み、変化に富んだ風光で有名。世界遺産。

頤和園

提供:JTBフォト

いわ‐えのぐ【岩絵具】イハヱ‥

東洋画に用いる顔料で、鉱物から製するもの。岩群青いわぐんじょう・岩緑青いわろくしょう・黄土おうどなど。水に溶解しない。接着剤としては膠にかわを用いる。近年、金属の化合物を原料として造る人造岩絵具がある。岩物いわもの。

いわ‐えん【頤和園】‥ヱン

(Yiheyuan)中国、北京市の西郊にある大庭園。金代に建築されて以来、皇帝の行宮あんぐう庭園として何度も修築し、西太后の時に頤和園と名づける。昆明湖に臨み、変化に富んだ風光で有名。世界遺産。

頤和園

提供:JTBフォト

昆明湖から見た頤和園

提供:JTBフォト

昆明湖から見た頤和園

提供:JTBフォト

いわお【巌】イハホ

(ホは穂の意)高く突き出た大きな石。いわ。万葉集20「高山の―に生ふる菅の根の」

いわ‐おうぎ【岩黄耆】イハワウ‥

マメ科の多年草。本州中部以北の高山草原に生える。代表的な高山植物。株の根元から茎を群生し、6〜10対の小葉のある羽状複葉を互生。茎頂と葉腋に長い総状の花穂を出して、クリーム色の蝶形花を多数つける。

いわ‐おこし【岩粔籹】イハ‥

堅く固めた、菓子のおこし。

岩おこし

撮影:関戸 勇

いわお【巌】イハホ

(ホは穂の意)高く突き出た大きな石。いわ。万葉集20「高山の―に生ふる菅の根の」

いわ‐おうぎ【岩黄耆】イハワウ‥

マメ科の多年草。本州中部以北の高山草原に生える。代表的な高山植物。株の根元から茎を群生し、6〜10対の小葉のある羽状複葉を互生。茎頂と葉腋に長い総状の花穂を出して、クリーム色の蝶形花を多数つける。

いわ‐おこし【岩粔籹】イハ‥

堅く固めた、菓子のおこし。

岩おこし

撮影:関戸 勇

いわ‐おもだか【岩沢瀉・鳳了草】イハ‥

ウラボシ科のシダ。山地の樹上や岩上に着生。オモダカに似た矛形ほこがたの葉をつける。高さ30センチメートル余。胞子嚢群は小点状で葉裏に密に並ぶ。トキワオモダカ。

いわ‐かがみ【岩鏡】イハ‥

イワウメ科の多年草。山地の林下や高山に自生。茎短く地面を這う。葉は根生で、径3〜6センチメートルの心円形、鋸歯縁で、革質、光沢がある。6〜7月頃、鐘形淡紅色の花を数個つける。〈[季]夏〉

いわかがみ

いわ‐おもだか【岩沢瀉・鳳了草】イハ‥

ウラボシ科のシダ。山地の樹上や岩上に着生。オモダカに似た矛形ほこがたの葉をつける。高さ30センチメートル余。胞子嚢群は小点状で葉裏に密に並ぶ。トキワオモダカ。

いわ‐かがみ【岩鏡】イハ‥

イワウメ科の多年草。山地の林下や高山に自生。茎短く地面を這う。葉は根生で、径3〜6センチメートルの心円形、鋸歯縁で、革質、光沢がある。6〜7月頃、鐘形淡紅色の花を数個つける。〈[季]夏〉

いわかがみ

いわ‐がき【岩垣】イハ‥

①岩石が自然に垣のようにめぐり続いているもの。古今和歌集秋「奥山の―もみぢ散りぬべし」

②(→)石垣いしがきに同じ。堀河百首夏「沼の―水こえて」

⇒いわがき‐しみず【岩垣清水】

⇒いわがき‐ぬま【岩垣沼】

⇒いわがき‐ふち【岩垣淵】

いわがき【巌垣】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】

いわがき‐しみず【岩垣清水】イハ‥ミヅ

岩垣の間から流れ出る清水。いわがきみず。続古今和歌集恋「奥山の―影をだに見ん」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ぬま【岩垣沼】イハ‥

岩垣にかこまれた沼。万葉集11「青山の―の水隠みこもりに」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ふち【岩垣淵】イハ‥

岩垣にかこまれた淵。万葉集11「たまかぎる―の隠こもりには」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】イハ‥ナヘ

江戸後期の儒学者。号は東園。京都の人。伏原宣光に学び、大学音博士おんはかせ・大舎人助おおとねりのすけに叙任。著「国史略」。(1774〜1849)

⇒いわがき【巌垣】

いわ‐がく・る【岩隠る】イハ‥

〔自四〕

(石城いわきすなわち墓の中に隠れるの意)おなくなりになる。万葉集2「神さぶと―・ります」

いわ‐がくれ【岩隠れ】イハ‥

岩かげ。源氏物語若紫「―の苔の上に並なみ居て」

いわ‐かげ【岩陰】イハ‥

岩にかくれた所。岩のうしろ。

いわ‐かど【岩角】イハ‥

岩石のかど。

いわ‐かど【岩門】イハ‥

①岩が左右にそばだって門のような形をしているもの。岩戸。岩屋の入口。堀河百首冬「うたへばあくる天の―」

②石造の堅牢な門。源氏物語夕霧「恨みわび胸あきがたき冬の夜にまたさしまさる関の―」

いわ‐がに【岩蟹】イハ‥

イワガニ科のカニ。甲は幅3.5センチメートルで、前方がやや開いた四角形。表面は黒地に多数の緑の条線が側縁より斜めに走る。岩礁の磯の満潮線付近にすみ、動作はすばやく、フナムシなどを捕らえて食う。函館から黄海沿岸に分布。

いわ‐が‐ね【岩根】イハ‥

岩のねもと。大部分が大地に埋もれて固定した岩。いわね。万葉集3「―のこごしき山を越えかねて」

⇒いわがね‐そう【岩根草】

いわがね‐そう【岩根草】イハ‥サウ

イノモトソウ科のシダ植物。高さ約1メートル。茶褐色の根茎から大きな羽状複葉を出す。羽片は笹の葉形。胞子嚢群は葉脈に沿ってつく。

⇒いわ‐が‐ね【岩根】

いわ‐がらみ【岩絡】イハ‥

ユキノシタ科の蔓状低木。日本各地の山地林内に生える。岩や樹木にからんでよじ登り、長い柄の葉を対生。葉柄は赤色を帯びる。夏、枝端に平たい集散花序を出し、花序の周囲には白色の装飾花があるが、花弁状の萼片は1枚で大きく、3〜5枚のアジサイ類とは異なる。

い‐わか・る【居分る】ヰ‥

〔自下二〕

分かれてすわる。枕草子143「みな、方の人、男女―・れて」

いわ‐かん【違和感】ヰ‥

ちぐはぐな感じ。「都会の生活に―を覚える」

いわ‐き【石木】イハ‥

岩石と樹木。転じて、非情のもの。木石ぼくせき。万葉集4「かくばかり恋ひつつあらずは―にもならましものを物思はずして」

⇒石木を分けぬ

いわ‐き【石城・石槨】イハ‥

石で築いた墓。いしき。万葉集16「事しあらば小泊瀬おはつせ山の―にも隠こもらば共に」

いわ‐き【岩城】イハ‥

天然の岩を利用した防塁。

いわき【磐城】イハ‥

①旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。一部は今の福島県の東部、一部は宮城県の南部に属する。磐州。

②(「いわき」と書く)福島県南東部の市。平たいら市・磐城いわき市など旧石城いわき郡の14市町村が合併して1966年発足。平地区はもと安藤氏5万石の城下町で商業の中心地。小名浜地区は港湾をもち、化学・金属工業が発達し、漁業根拠地。人口35万4千。

いわ‐ぎきょう【岩桔梗】イハ‥キヤウ

キキョウ科の多年草。アジア東部からアラスカ地方に広く分布する。日本では本州中部以北の高山帯に自生。長楕円形の根生葉を束生し、夏に花茎を直立して茎頂に青紫色のキキョウに似た美花を斜め上向きに開く。乾性お花畑の代表的な構成種。

いわき‐さん【岩木山】イハ‥

青森県弘前市の北西にそびえる円錐状の二重式火山。標高1625メートル。南東麓に岩木山神社があり、江戸時代建立の社殿は壮麗。津軽富士。

岩木山

撮影:新海良夫

いわ‐がき【岩垣】イハ‥

①岩石が自然に垣のようにめぐり続いているもの。古今和歌集秋「奥山の―もみぢ散りぬべし」

②(→)石垣いしがきに同じ。堀河百首夏「沼の―水こえて」

⇒いわがき‐しみず【岩垣清水】

⇒いわがき‐ぬま【岩垣沼】

⇒いわがき‐ふち【岩垣淵】

いわがき【巌垣】イハ‥

姓氏の一つ。

⇒いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】

いわがき‐しみず【岩垣清水】イハ‥ミヅ

岩垣の間から流れ出る清水。いわがきみず。続古今和歌集恋「奥山の―影をだに見ん」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ぬま【岩垣沼】イハ‥

岩垣にかこまれた沼。万葉集11「青山の―の水隠みこもりに」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐ふち【岩垣淵】イハ‥

岩垣にかこまれた淵。万葉集11「たまかぎる―の隠こもりには」

⇒いわ‐がき【岩垣】

いわがき‐まつなえ【巌垣松苗】イハ‥ナヘ

江戸後期の儒学者。号は東園。京都の人。伏原宣光に学び、大学音博士おんはかせ・大舎人助おおとねりのすけに叙任。著「国史略」。(1774〜1849)

⇒いわがき【巌垣】

いわ‐がく・る【岩隠る】イハ‥

〔自四〕

(石城いわきすなわち墓の中に隠れるの意)おなくなりになる。万葉集2「神さぶと―・ります」

いわ‐がくれ【岩隠れ】イハ‥

岩かげ。源氏物語若紫「―の苔の上に並なみ居て」

いわ‐かげ【岩陰】イハ‥

岩にかくれた所。岩のうしろ。

いわ‐かど【岩角】イハ‥

岩石のかど。

いわ‐かど【岩門】イハ‥

①岩が左右にそばだって門のような形をしているもの。岩戸。岩屋の入口。堀河百首冬「うたへばあくる天の―」

②石造の堅牢な門。源氏物語夕霧「恨みわび胸あきがたき冬の夜にまたさしまさる関の―」

いわ‐がに【岩蟹】イハ‥

イワガニ科のカニ。甲は幅3.5センチメートルで、前方がやや開いた四角形。表面は黒地に多数の緑の条線が側縁より斜めに走る。岩礁の磯の満潮線付近にすみ、動作はすばやく、フナムシなどを捕らえて食う。函館から黄海沿岸に分布。

いわ‐が‐ね【岩根】イハ‥

岩のねもと。大部分が大地に埋もれて固定した岩。いわね。万葉集3「―のこごしき山を越えかねて」

⇒いわがね‐そう【岩根草】

いわがね‐そう【岩根草】イハ‥サウ

イノモトソウ科のシダ植物。高さ約1メートル。茶褐色の根茎から大きな羽状複葉を出す。羽片は笹の葉形。胞子嚢群は葉脈に沿ってつく。

⇒いわ‐が‐ね【岩根】

いわ‐がらみ【岩絡】イハ‥

ユキノシタ科の蔓状低木。日本各地の山地林内に生える。岩や樹木にからんでよじ登り、長い柄の葉を対生。葉柄は赤色を帯びる。夏、枝端に平たい集散花序を出し、花序の周囲には白色の装飾花があるが、花弁状の萼片は1枚で大きく、3〜5枚のアジサイ類とは異なる。

い‐わか・る【居分る】ヰ‥

〔自下二〕

分かれてすわる。枕草子143「みな、方の人、男女―・れて」

いわ‐かん【違和感】ヰ‥

ちぐはぐな感じ。「都会の生活に―を覚える」

いわ‐き【石木】イハ‥

岩石と樹木。転じて、非情のもの。木石ぼくせき。万葉集4「かくばかり恋ひつつあらずは―にもならましものを物思はずして」

⇒石木を分けぬ

いわ‐き【石城・石槨】イハ‥

石で築いた墓。いしき。万葉集16「事しあらば小泊瀬おはつせ山の―にも隠こもらば共に」

いわ‐き【岩城】イハ‥

天然の岩を利用した防塁。

いわき【磐城】イハ‥

①旧国名。1869年(明治元年12月)陸奥むつ国を分割して設置。一部は今の福島県の東部、一部は宮城県の南部に属する。磐州。

②(「いわき」と書く)福島県南東部の市。平たいら市・磐城いわき市など旧石城いわき郡の14市町村が合併して1966年発足。平地区はもと安藤氏5万石の城下町で商業の中心地。小名浜地区は港湾をもち、化学・金属工業が発達し、漁業根拠地。人口35万4千。

いわ‐ぎきょう【岩桔梗】イハ‥キヤウ

キキョウ科の多年草。アジア東部からアラスカ地方に広く分布する。日本では本州中部以北の高山帯に自生。長楕円形の根生葉を束生し、夏に花茎を直立して茎頂に青紫色のキキョウに似た美花を斜め上向きに開く。乾性お花畑の代表的な構成種。

いわき‐さん【岩木山】イハ‥

青森県弘前市の北西にそびえる円錐状の二重式火山。標高1625メートル。南東麓に岩木山神社があり、江戸時代建立の社殿は壮麗。津軽富士。

岩木山

撮影:新海良夫

いわい‐ざけ【祝酒】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐ざけ【祝酒】イハヒ‥

めでたいことを祝って飲む酒。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐ぜん【祝の膳】イハヒ‥🔗⭐🔉

いわい‐の‐ぜん【祝の膳】イハヒ‥

祝儀の時、熨斗のし・昆布・勝栗などをのせて出す膳。

⇒いわい【斎・祝】

いわい‐の‐みず【祝の水】イハヒ‥ミヅ🔗⭐🔉

いわい‐の‐みず【祝の水】イハヒ‥ミヅ

①養老の滝の故事による酒の異名。多く婚礼などの祝い酒の意に用いる。傾城禁短気「首尾能く請けて来てくれ。―は呑み込んでゐる」

②若水あるいは水祝いの水。好色二代男「千鶴万亀の―汲むとおもへば」

⇒いわい【斎・祝】

いわ・う【斎う・祝う】イハフ🔗⭐🔉

いわ・う【斎う・祝う】イハフ

〔他五〕

幸福・安全を求めて呪術を行い、守るべきことを守る意。転じて、吉事をことほぐ意。

①(平安であるよう)まじないをする。まじないをして安全を祈る。万葉集5「御心を鎮しずめ給ふとい取らして―・ひ給ひし真珠なす二つの石を」。万葉集19「梳くしも見じ屋中やぬちも掃かじ草枕旅行く君を―・ふと思もひて」

②(けがれを避けて)身を清める。潔斎する。万葉集15「新羅しらきへいます君が目を今日か明日かと―・ひて待たむ」

③祭礼をする。また、神として祭る。今昔物語集12「大菩薩の暫くおはしまししによりて宝殿を造りて―・ひ奉れり」。平治物語「建部のみやとて八幡を―・ひ参らせて候」

④大切にする。かしずき守る。古今和歌集六帖4「渡つ海のかざしにさして―・ふ藻も君がためには惜しまざりけり」

⑤将来の幸福を願い、めでたい言葉をのべる。古今和歌集序「つるかめにつけて、君を思ひ、人をも―・ひ」。「門出を―・う」

⑥吉事を喜ぶ気持を言葉や動作で表す。賀す。源氏物語若菜下「万才万才と榊葉を取りかへしつつ―・ひ聞ゆる御世の末」。日葡辞書「シャウグヮチノヒヲイワウ」。「入学を―・う」

しゅう‐ぎ【祝儀】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐ぎ【祝儀】シウ‥

①祝いごと。祝いの儀式。特に、結婚式。好色一代男5「ほどなく―を取急ぎ」。「―を挙げる」

②祝意を表すために贈る金品。引出物ひきでもの。軽口露がはなし「―をもたせ使をやるに」

③(芸人・職人・女中などに与える)こころづけ。はな。遊子方言「御―が、御ざりましたぞへ」。「―をはずむ」

⇒しゅうぎ‐うた【祝儀唄】

⇒しゅうぎ‐ざとう【祝儀座頭】

⇒しゅうぎ‐ぢょうちん【祝儀提灯】

⇒しゅうぎ‐の‐いし【祝儀の石】

⇒しゅうぎ‐ばな【祝儀花】

⇒しゅうぎ‐ぶくろ【祝儀袋】

しゅうぎ‐うた【祝儀唄】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぎ‐うた【祝儀唄】シウ‥

①祝儀の際にうたう唄。嫁入唄・長持唄・新築唄・亥の子唄など。

②(→)座付ざつき3に同じ。

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

しゅうぎ‐ざとう【祝儀座頭】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぎ‐ざとう【祝儀座頭】シウ‥

江戸時代、祝儀などがある家に集まり金銭をねだるなどした座頭。

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

しゅうぎ‐ぢょうちん【祝儀提灯】シウ‥ヂヤウ‥🔗⭐🔉

しゅうぎ‐ぢょうちん【祝儀提灯】シウ‥ヂヤウ‥

①箱提灯の一種。下の蓋に開閉自在の孔があって蝋燭ろうそくの出し入れを便にしたもの。

②江戸時代、劇場の顔見世興行の前看板が出揃うまで、木戸の右手の上窓に吊された長提灯で、役者の定紋と名前を赤く書いたもの。

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

しゅうぎ‐の‐いし【祝儀の石】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぎ‐の‐いし【祝儀の石】シウ‥

(→)石打いしうち2に同じ。

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

しゅうぎ‐ばな【祝儀花】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぎ‐ばな【祝儀花】シウ‥

祝儀の席に生ける花。

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

しゅうぎ‐ぶくろ【祝儀袋】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうぎ‐ぶくろ【祝儀袋】シウ‥

祝い事に贈る金や心づけなどを入れる袋。

祝儀袋

撮影:関戸 勇

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

⇒しゅう‐ぎ【祝儀】

しゅう‐げん【祝言】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐げん【祝言】シウ‥

①祝い。また、祝いのことば。祝儀。祝詞。

②婚礼。「―をあげる」

③祝言能の略。

⇒しゅうげん‐しきさんばそう【祝言式三番叟】

⇒しゅうげん‐のう【祝言能】

しゅうげん‐しきさんばそう【祝言式三番叟】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうげん‐しきさんばそう【祝言式三番叟】シウ‥

「式三番しきさんば2」参照。

⇒しゅう‐げん【祝言】

しゅうげん‐のう【祝言能】シウ‥🔗⭐🔉

しゅうげん‐のう【祝言能】シウ‥

能楽の催しの最後、切能きりのうの後にさらに添える祝儀の能。神物の能の後半を一定の方式で演ずるが、「猩々しょうじょう」「石橋しゃっきょう」などのめでたい能が切能の時は祝言能は添えない。→付祝言つけしゅうげん

⇒しゅう‐げん【祝言】

しゅう‐し【祝詞】シウ‥🔗⭐🔉

しゅう‐し【祝詞】シウ‥

祝賀を述べることば。しゅくし。

しゅく【祝】🔗⭐🔉

しゅく【祝】

(シュウとも)いわうこと。いわい。「―御入学」

しゅく‐い【祝意】🔗⭐🔉

しゅく‐い【祝意】

祝う気持。賀意。「―を表す」

しゅく‐いんめい【祝允明】🔗⭐🔉

しゅく‐いんめい【祝允明】

明の文人・書家。字は希哲、号は枝山。長州(江蘇蘇州)の人。「懐星堂集」「蘇材小纂」「九朝野記」などの著がある。(1460〜1526)

しゅく‐えん【祝宴】🔗⭐🔉

しゅく‐えん【祝宴】

いわいの酒宴。「―をはる」

しゅく‐が【祝賀】🔗⭐🔉

しゅく‐が【祝賀】

祝い喜ぶこと。「勝利を―する」「―会」

しゅく‐けい【祝慶】🔗⭐🔉

しゅく‐けい【祝慶】

祝いよろこぶこと。

しゅく‐さい【祝祭】🔗⭐🔉

しゅく‐さい【祝祭】

①いわいのまつり。

②いわいとまつり。祝日と祭日。

⇒しゅくさい‐げき【祝祭劇】

⇒しゅくさい‐じつ【祝祭日】

しゅくさい‐げき【祝祭劇】🔗⭐🔉

しゅくさい‐げき【祝祭劇】

(Festspiel ドイツ)16〜18世紀、ヨーロッパの宮廷・教会などの祝典や祭に演じられた演劇や芸術的行事。

⇒しゅく‐さい【祝祭】

しゅくさい‐じつ【祝祭日】🔗⭐🔉

しゅくさい‐じつ【祝祭日】

①祝典・祭典の行われる定例の日。国家的・宗教的に制定された祝日と祭日。近代国家の独立・革命・戦勝記念日など、また、キリスト教の四旬節・復活祭・クリスマス、仏教の灌仏会かんぶつえなど。

②旧制で、国家の祝日と皇室の大祭日たいさいじつとの併称。1927年以後、祝日・準祝日として四方拝(1月1日)・新年宴会(1月5日)・紀元節(2月11日)・天長節(4月29日)・明治節(11月3日)があり、大祭日として元始祭(1月3日)・春季皇霊祭(3月21日頃)・神武天皇祭(4月3日)・秋季皇霊祭(9月23日頃)・神嘗祭(10月17日)・新嘗祭(11月23日)・大正天皇祭(12月25日)があった。→国民の祝日

⇒しゅく‐さい【祝祭】

しゅく‐し【祝史】🔗⭐🔉

しゅく‐し【祝史】

みこ。はふり。神主。

しゅく‐し【祝詞】🔗⭐🔉

しゅく‐し【祝詞】

①神に祈ることば。のりと。

②祝賀の意を述べることば。祝辞。

しゅく‐じ【祝辞】🔗⭐🔉

しゅく‐じ【祝辞】

祝賀の意を表すことば。祝詞。「―を述べる」「来賓―」

しゅく‐しょう【祝勝】🔗⭐🔉

しゅく‐しょう【祝勝】

勝利を祝うこと。祝捷。「―会」

しゅく・す【祝す】🔗⭐🔉

しゅく・す【祝す】

[一]〔他五〕

(→)「祝する」に同じ。

[二]〔他サ変〕

⇒しゅくする(サ変)

しゅく・する【祝する】🔗⭐🔉

しゅく・する【祝する】

〔他サ変〕[文]祝す(サ変)

いわう。賀する。ことほぐ。「友の結婚を―・する」

しゅく‐の‐もの【夙の者・宿の者・祝の者】🔗⭐🔉

しゅく‐の‐もの【夙の者・宿の者・祝の者】

近世、大和・河内・摂津などで賤民視された人々。年始の万歳・獅子舞や陰陽師・唱門師などをして渡世した。世間胸算用4「都の外の―といふ男ども、…例にまかせて祝ひはじめ」

のっ‐と【祝詞】🔗⭐🔉

のっ‐と【祝詞】

①ノリトの音便。宇治拾遺物語10「神主―いみじく申して」

②三味線音楽および長唄囃子の一名称。舞踊劇で祈祷の場面に用いる。

のっ‐とう【祝詞】🔗⭐🔉

のっ‐とう【祝詞】

ノリトの促音便ノットの長音化。狂言、祝祷神楽のっとうかぐら「へいはくをおつとり―をぞ申けれ」

の‐と【祝詞】🔗⭐🔉

の‐と【祝詞】

ノリトの促音便ノットのツを表記しない形。宇津保物語菊宴「御舟毎に―申して」

のり‐と【祝詞】🔗⭐🔉

のり‐と【祝詞】

祭の儀式に唱えて祝福することば。現存する最も古いものは延喜式巻8の「祈年祭としごいのまつり」以下の27編など。宣命せんみょう体で書かれている。「中臣寿詞なかとみのよごと」のように祝意の強いものを特に寿詞ともいう。文末を「宣のる」とするものと「申す」とするものとがある。のりとごと。のっと。「―をあげる」

→資料:『大嘗の祭の祝詞』

⇒のりと‐ごと【祝詞言】

⇒のりと‐し【祝詞師】

のりとこう【祝詞考】‥カウ🔗⭐🔉

のりとこう【祝詞考】‥カウ

祝詞に関する注釈書。賀茂真淵著。3巻。1768年(明和5)成る。

のりと‐ごと【祝詞言】🔗⭐🔉

のりと‐し【祝詞師】🔗⭐🔉

のりと‐し【祝詞師】

伊勢神宮の昔の神官。正員外で祈祷などをつかさどる。詔刀のりと師。御師おんし。太神宮諸雑事記「太神宮司詔刀師種光を召す」

⇒のり‐と【祝詞】

のろ【祝女・巫女】🔗⭐🔉

のろ【祝女・巫女】

(沖縄で)部落の神事をつかさどる世襲の女性司祭者。

はふり【祝】🔗⭐🔉

はふり【祝】

神に仕えるのを職とする者。普通には祢宜ねぎの次位で祭祀などに従った人。はふりこ。はふりと。神代紀上「熱田の―の掌りまつる神」

⇒はふり‐こ【祝子】

⇒はふり‐と【祝人】

⇒はふり‐べ【祝部】

⇒はふり‐め【祝女】

ほがい【寿・祝】ホガヒ🔗⭐🔉

ほがい【寿・祝】ホガヒ

(平安時代まで清音)

①ほがうこと。いわい。ことほぎ。古事記中「これは酒楽さかほかいの歌なり」

②(「乞児」と書く)(→)「ほがいびと」の略。

⇒ほがい‐と【乞児】

⇒ほがい‐びと【乞児】

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ🔗⭐🔉

ほが・う【寿ふ・祝ふ】ホガフ

〔他四〕

(平安時代まで清音)よい結果が出るように祝い言をいう。ことほぐ。いわう。続詞花和歌集賀「人の家に植ゑける松のにはかに枯れけるを―・ひて」

ほぎ【寿・祝】🔗⭐🔉

ほぎ【寿・祝】

(平安時代まで清音)ほぐこと。よい結果を生むように祝いの言葉をのべること。たたえいわうこと。いわい。また、賀辞。ことほぎ。顕宗紀「室寿むろほきして曰はく」

ほぎ‐うた【寿歌・祝歌】🔗⭐🔉

ほぎ‐うた【寿歌・祝歌】

(平安時代まで清音)上代、大歌おおうたの一つ。祝い、たたえる歌。古事記下「此は本岐歌ほきうたの片歌なり」

ほき‐くるお・す【祝き狂ほす】‥クルホス🔗⭐🔉

ほき‐くるお・す【祝き狂ほす】‥クルホス

〔他四〕

躍り狂って祝う。ほきもとおす。古事記中「神寿き―・し」

ほぎ‐ごと【祝事】🔗⭐🔉

ほぎ‐ごと【祝事】

(平安時代まではホキゴト)祝いごと。

ほぎ‐ごと【祝詞・寿言・寿詞】🔗⭐🔉

ほぎ‐ごと【祝詞・寿言・寿詞】

(平安時代まではホキゴト)よい結果を生むように唱える祝いのことば。祝いの心をのべることば。神にほぎ申すことば。

ほぎ‐さけ【祝酒】🔗⭐🔉

ほぎ‐さけ【祝酒】

(平安時代まではホキサケ)祝い酒。「にひむろの―にわれゑひにけり」(良寛)

ほき‐もとお・す【祝き回す】‥モトホス🔗⭐🔉

ほき‐もとお・す【祝き回す】‥モトホス

〔他四〕

(→)「ほきくるおす」に同じ。古事記中「豊寿き―・し」

ほ・ぐ【祝ぐ】🔗⭐🔉

ほ・ぐ【祝ぐ】

〔他四〕

(平安時代まで清音)

①よい結果があるように、祝いの言葉をのべる。たたえて祝う。ことほぐ。万葉集6「ますらをの―・く豊御酒とよみきに我酔ひにけり」

②悪い結果になるように呪詞をのべて神意を伺う。のろう。神代紀下「乃ち矢を取りて―・きて曰のたまはく」

[漢]祝🔗⭐🔉

祝 字形

筆順

筆順

〔示(礻)部5画/9画/教育/2943・3D4B〕

[

〔示(礻)部5画/9画/教育/2943・3D4B〕

[ ] 字形

] 字形

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シュク(呉)(漢) シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕いわう・ほぐ・はふり (名)のり・はじめ

[意味]

①行く末の幸福を願ってめでたい言葉を述べる。吉事をよろこぶ。いわう。ことほぐ。「卒業を祝する」「祝賀・祝辞・祝儀しゅうぎ・慶祝・奉祝」

②神に祈って申し上げる。「祝禱しゅくとう・祝福」

③神につかえる人。かんなぎ。はふり。「巫祝ふしゅく・尸祝ししゅく」

[解字]

会意。「示」(=神)+「口」+「儿」(=人)。のりとをあげて神につかえる人、すなわち③が原義。もと「呪」と同義だったが、日本では「呪」は悪意をこめたいのり(=のろい)の意味に用いるようになった。現代中国語では、いのる意。

[難読]

祝詞のりと・祝部はふりべ

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シュク(呉)(漢) シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕いわう・ほぐ・はふり (名)のり・はじめ

[意味]

①行く末の幸福を願ってめでたい言葉を述べる。吉事をよろこぶ。いわう。ことほぐ。「卒業を祝する」「祝賀・祝辞・祝儀しゅうぎ・慶祝・奉祝」

②神に祈って申し上げる。「祝禱しゅくとう・祝福」

③神につかえる人。かんなぎ。はふり。「巫祝ふしゅく・尸祝ししゅく」

[解字]

会意。「示」(=神)+「口」+「儿」(=人)。のりとをあげて神につかえる人、すなわち③が原義。もと「呪」と同義だったが、日本では「呪」は悪意をこめたいのり(=のろい)の意味に用いるようになった。現代中国語では、いのる意。

[難読]

祝詞のりと・祝部はふりべ

筆順

筆順

〔示(礻)部5画/9画/教育/2943・3D4B〕

[

〔示(礻)部5画/9画/教育/2943・3D4B〕

[ ] 字形

] 字形

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シュク(呉)(漢) シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕いわう・ほぐ・はふり (名)のり・はじめ

[意味]

①行く末の幸福を願ってめでたい言葉を述べる。吉事をよろこぶ。いわう。ことほぐ。「卒業を祝する」「祝賀・祝辞・祝儀しゅうぎ・慶祝・奉祝」

②神に祈って申し上げる。「祝禱しゅくとう・祝福」

③神につかえる人。かんなぎ。はふり。「巫祝ふしゅく・尸祝ししゅく」

[解字]

会意。「示」(=神)+「口」+「儿」(=人)。のりとをあげて神につかえる人、すなわち③が原義。もと「呪」と同義だったが、日本では「呪」は悪意をこめたいのり(=のろい)の意味に用いるようになった。現代中国語では、いのる意。

[難読]

祝詞のりと・祝部はふりべ

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シュク(呉)(漢) シュウ〈シウ〉(漢)

〔訓〕いわう・ほぐ・はふり (名)のり・はじめ

[意味]

①行く末の幸福を願ってめでたい言葉を述べる。吉事をよろこぶ。いわう。ことほぐ。「卒業を祝する」「祝賀・祝辞・祝儀しゅうぎ・慶祝・奉祝」

②神に祈って申し上げる。「祝禱しゅくとう・祝福」

③神につかえる人。かんなぎ。はふり。「巫祝ふしゅく・尸祝ししゅく」

[解字]

会意。「示」(=神)+「口」+「儿」(=人)。のりとをあげて神につかえる人、すなわち③が原義。もと「呪」と同義だったが、日本では「呪」は悪意をこめたいのり(=のろい)の意味に用いるようになった。現代中国語では、いのる意。

[難読]

祝詞のりと・祝部はふりべ

広辞苑に「祝」で始まるの検索結果 1-64。もっと読み込む