複数辞典一括検索+![]()

![]()

かみ【神】🔗⭐🔉

かみ【神】

①人間を超越した威力を持つ、かくれた存在。人知を以てはかることのできない能力を持ち、人類に禍福を降すと考えられる威霊。人間が畏怖し、また信仰の対象とするもの。万葉集15「天地あめつちの―を祈こひつつ吾あれ待たむ早来ませ君待たば苦しも」

②日本の神話に登場する人格神。古事記上「天地初めて発ひらけし時、高天たかまの原に成れる―の名は」

③最高の支配者。天皇。万葉集3「大君は―にし座ませば天雲の雷いかずちの上に廬いおらせるかも」

④神社などに奉祀される霊。

⑤人間に危害を及ぼし、怖れられているもの。

㋐雷。なるかみ。万葉集14「伊香保嶺ねに―な鳴りそね」

㋑虎・狼・蛇など。万葉集16「韓国からくにの虎とふ―を生取いけとりに」

⑥キリスト教で、宇宙を創造して歴史を司る、全知全能の絶対者。上帝。天帝。→三位一体

⇒神ならぬ身

⇒神の正面仏のま尻

⇒神は敬するに威を増す

⇒神は正直の頭に宿る

⇒神は非礼を受けず

⇒神は見通し

⇒神も仏も無い

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】🔗⭐🔉

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】

沖縄本島に残る祭祀用建造物。うたき(御岳)に付属する。茅葺・寄棟の小屋で床も壁もなく、屋根は低く垂れて腰をかがめなければ入れない。

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】‥ヲカクワウ‥🔗⭐🔉

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】‥ヲカクワウ‥

岐阜県北部、神通川上流にある鉱山。亜鉛・鉛を産出。廃液がイタイイタイ病の原因となった。2001年、鉱石採掘を中止。坑道を利用したニュートリノ検出装置がある。

かみ‐かくし【神隠し】🔗⭐🔉

かみ‐かくし【神隠し】

①子供などが急にゆくえ知れずになること。古来、天狗や山の神のしわざとした。狂言、居杭「見た所は見へませね共、惣じて―などと申して」。「―にあう」

②服喪中、白紙を貼って神棚を隠すこと。

かみ‐がく・る【神隠る】🔗⭐🔉

かみ‐がく・る【神隠る】

〔自下二〕

おなくなりになる。崩御される。雨月物語1「思ひきや…深山のおどろの下に―・れ給はんとは」

かみ‐がくれ【神隠れ】🔗⭐🔉

かみ‐がくれ【神隠れ】

①神の姿が見えなくなること。また、貴人が死ぬこと。謡曲、葛城「岩橋の末絶えて、―にぞなりにける」

②だれにも気づかれないように隠れること。浄瑠璃、心中天の網島「―してやり過ごし」

かみ‐が・る【神がる】🔗⭐🔉

かみ‐が・る【神がる】

〔他四〕

(遊里語)取巻き扱いする。素人幇間なみにあしらう。転じて、うるさがる。いやがる。傾城買四十八手「頃日このごろは座敷の新造衆がいつても、いつそ―・りんすとさ」→かみ(神・髪)

かみ‐さび【神さび】🔗⭐🔉

かみ‐さび【神さび】

⇒かむさび

かみ‐さ・びる【神さびる】🔗⭐🔉

かみ‐さ・びる【神さびる】

〔自上一〕[文]かみさ・ぶ(上二)

①こうごうしく見える。いかめしく厳粛である。かむさぶ。万葉集20「―・ぶる生駒高嶺に雲そたなびく」

②年功を積んでいる。源氏物語槿「―・びにける年月の労ろう」

③古びる。平家物語2「朱の玉墻―・びて、しめなはのみや残るらん」

かみ‐さ・む【神さむ】🔗⭐🔉

かみ‐さ・む【神さむ】

〔自上二〕

「かみさぶ」に同じ。蜻蛉日記下「ふるの社の―・みにけむ」→かみさびる

かみ‐し・む【神しむ】🔗⭐🔉

かみ‐し・む【神しむ】

「かみさぶ」に同じ。→かみさびる

かみ‐せせり【神せせり】🔗⭐🔉

かみ‐せせり【神せせり】

(→)「かみいじり」に同じ。

かみ‐だあり【神だあり】🔗⭐🔉

かみ‐だあり【神だあり】

(奄美・沖縄地方で)巫女が神がかりして神託・占いをすること。「だあり」は祟たたり、すなわち神の示現を意味する語か。

○神ならぬ身かみならぬみ🔗⭐🔉

○神ならぬ身かみならぬみ

神のように全知全能ではない、無力な人間の身。「―の知る由も無い」

⇒かみ【神】

かみ‐なり【雷】

(神鳴の意)

①雲と雲との間、雲と地表との間に生じる放電現象。また、これに伴う音。積乱雲の内部に発生した電位差によって生じる。雷雲の生じる原因によって熱雷・界雷・渦雷などに分ける。いかずち。〈[季]夏〉。狭衣物語3「―の、二度ばかり、いと高く鳴りて」

雷

撮影:高橋健司

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

かみなり【雷・神鳴】

狂言。雷が雲をふみはずして落ち、旅の医者に治療をうけ、その礼に晴雨の順調、五穀の豊穣を寿ぐ。針立雷はりたていかずち。

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

かみなり【雷・神鳴】

狂言。雷が雲をふみはずして落ち、旅の医者に治療をうけ、その礼に晴雨の順調、五穀の豊穣を寿ぐ。針立雷はりたていかずち。

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

かみなり‐おこし【雷粔籹】

おこしを直径3センチメートルほどの球形または長方形に固めた菓子。江戸浅草雷門前で売ったからいう。

雷おこし

撮影:関戸 勇

かみなり‐おこし【雷粔籹】

おこしを直径3センチメートルほどの球形または長方形に固めた菓子。江戸浅草雷門前で売ったからいう。

雷おこし

撮影:関戸 勇

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おとし【雷落し】

天窓てんまどなどから細い縄などによって、屋内に吊りさがって侵入する賊。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おやじ【雷親父】‥オヤヂ

とかく大声でがみがみと怒鳴り付ける親父。

⇒かみ‐なり【雷】

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おとし【雷落し】

天窓てんまどなどから細い縄などによって、屋内に吊りさがって侵入する賊。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おやじ【雷親父】‥オヤヂ

とかく大声でがみがみと怒鳴り付ける親父。

⇒かみ‐なり【雷】

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

かみなり【雷・神鳴】

狂言。雷が雲をふみはずして落ち、旅の医者に治療をうけ、その礼に晴雨の順調、五穀の豊穣を寿ぐ。針立雷はりたていかずち。

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

②雷神。雲の上にいて、虎の皮の褌をしめ太鼓を打ち、へそをとるという。かみなりさま。かみ。なるかみ。〈[季]夏〉。狂言、雷「身共は―じやいやい」

③口やかましく責めること。がみがみいうこと。また、その人。「―を落とす」。(曲名別項)

⇒かみなり‐おこし【雷粔籹】

⇒かみなり‐おとし【雷落し】

⇒かみなり‐おやじ【雷親父】

⇒かみなり‐ぐも【雷雲】

⇒かみなり‐ごえ【雷声】

⇒かみなり‐ぞく【雷族】

⇒かみなり‐の‐じん【雷鳴の陣】

⇒かみなり‐の‐つぼ【雷鳴壺】

⇒かみなり‐の‐ま【雷の間】

⇒かみなり‐ばば【雷婆】

⇒かみなり‐ぼし【雷乾し】

⇒かみなり‐よけ【雷除け】

⇒雷が落ちる

かみなり【雷・神鳴】

狂言。雷が雲をふみはずして落ち、旅の医者に治療をうけ、その礼に晴雨の順調、五穀の豊穣を寿ぐ。針立雷はりたていかずち。

神鳴

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

かみなり‐おこし【雷粔籹】

おこしを直径3センチメートルほどの球形または長方形に固めた菓子。江戸浅草雷門前で売ったからいう。

雷おこし

撮影:関戸 勇

かみなり‐おこし【雷粔籹】

おこしを直径3センチメートルほどの球形または長方形に固めた菓子。江戸浅草雷門前で売ったからいう。

雷おこし

撮影:関戸 勇

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おとし【雷落し】

天窓てんまどなどから細い縄などによって、屋内に吊りさがって侵入する賊。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おやじ【雷親父】‥オヤヂ

とかく大声でがみがみと怒鳴り付ける親父。

⇒かみ‐なり【雷】

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おとし【雷落し】

天窓てんまどなどから細い縄などによって、屋内に吊りさがって侵入する賊。

⇒かみ‐なり【雷】

かみなり‐おやじ【雷親父】‥オヤヂ

とかく大声でがみがみと怒鳴り付ける親父。

⇒かみ‐なり【雷】

かみ‐の‐くに【神の国】🔗⭐🔉

かみ‐の‐くに【神の国】

①神の治める国。神国しんこく。続拾遺和歌集神祇「―なる我が国ぞかし」

②キリスト教で、神の支配、またその及ぶところ。天の国。

かみのくに【神の国】(作品名)🔗⭐🔉

かみのくに【神の国】

(De civitate Dei ラテン)アウグスティヌスの著書。異教や古代的思想によるキリスト教攻撃に対し、キリスト教の真理性を弁証し歴史哲学を確立。全22巻で、執筆に14年を費やし426年に完成。

かみ‐の‐け【神の気】🔗⭐🔉

かみ‐の‐け【神の気】

神のたたり。また、神のたたりによって起こると考えられた病気。古事記中「―起らず、国安らかに平らぎなむ」

かみ‐の‐こ【神の子】🔗⭐🔉

かみ‐の‐こ【神の子】

①イエス=キリストのこと。

②キリストを信ずる者。

かみ‐の‐ことば【神の言】🔗⭐🔉

かみ‐の‐ことば【神の言】

①神から与えられたことば。キリスト教では、聖書、さらにこれに基づく説教。

②神のことばとして受肉したイエス=キリスト。→ロゴス

かみ‐の‐しもべ【神の僕】🔗⭐🔉

かみ‐の‐しもべ【神の僕】

キリスト教で、神につかえる者。旧約聖書の預言者・イエス=キリスト・使徒、また信者をいう。

○神の正面仏のま尻かみのしょうめんほとけのまじり

神棚は正面に、仏壇は陰に設けよという意。

⇒かみ【神】

○神の正面仏のま尻かみのしょうめんほとけのまじり🔗⭐🔉

○神の正面仏のま尻かみのしょうめんほとけのまじり

神棚は正面に、仏壇は陰に設けよという意。

⇒かみ【神】

かみ‐の‐すごも【神食薦・神の簀薦】

神饌しんせんの下に敷く簀薦。竹を簾すだれのように編み、裏に白い生絹すずしをつけ白い縁をとる。江家次第15「―を捧げて」

かみ‐の‐その【神の園】

神社の境内。神苑。また、「祇」の訓「かみ」によって祇園の社の称。神の園生そのう。後拾遺和歌集神祇「ちはやぶる―なる姫小松」

かみ‐の‐そんざいしょうめい【神の存在証明】

神の存在を証明しようとした試み。プラトン・アリストテレスらを始めとして、特に、キリスト教信仰に哲学的根拠を与えるため、教父やスコラ学者が行なった。近世以後もデカルトなどさまざまな形で試みられている。→宇宙論的証明→存在論的証明→道徳的証明→物理神学的証明

かみ‐の‐たび【神の旅】

旧暦10月、神々が出雲大社に集まるために旅立つということ。〈[季]冬〉

かみ‐の‐たみ【神の民】

(the People of God)

①神の選民、すなわちユダヤ民族の自称。

②神の国の民、すなわちキリスト教徒の自称。

かみ‐の‐つかい【神の使】‥ツカヒ

①神または神社に付属して、その使となるといい伝える諸種の動物。日吉の猿、稲荷の狐、八幡の鳩、春日の鹿、熊野の烏、大黒天の鼠の類。つかわしめ。

②神社に遣わされる勅使・奉幣使。夫木和歌抄27「たれもみなそのうまやどに馬はあれど―にかちよりぞ行く」

かみ‐の‐つかさ【神の司】

神に仕える人。

かみ‐の‐つな【神の綱】

神の助け。神の加護。

かみ‐の‐と【上の戸】

清涼殿の殿上の東の入口。(名目抄)→清涼殿(図)

かみ‐の‐と【神の門】

海神が支配するという恐ろしい海峡。かみがと。万葉集16「黄柒ぬりの屋形―渡る」

かみ‐の‐とおか【上の十日】‥トヲ‥

月の初めの10日間。上旬。→中の十日→下の十日

かみ‐の‐はふり【神の祝】

神に仕える人。神職。神官。万葉集7「御幣帛みぬさ取り―がいつく杉原」

かみ‐の‐ふもと【神の麓】

(山を神と見立てていう)山の麓。万葉集16「いや彦―に今日らもか鹿の伏すらむ」

かみ‐の‐ふるめき【靂】

(→)「かみとき」に同じ。

かみ‐の‐へや【上の部屋】

江戸城本丸で老中が政務を執った部屋。↔下の部屋

かみ‐のぼり【紙幟】

①紙製の幟。特に、5月5日の節句に立てる幟。〈[季]夏〉

②江戸時代、罪人を引きまわす時、または仕置場に、罪状を記して立てた紙の幟。

かみ‐の‐まち【上の町】

①上手かみてにある町。高台にある町。かみまち。狂言、口真似「いや―の誰殿を呼うで参らう」↔下の町。

②第一流。上流。源氏物語宿木「―も、上臈とて」→まち(町)6

かみ‐の‐まつ【神の松】

正月、神棚に飾る松。世間胸算用1「―山草、昔より毎年飾りつけたる蓬莱に」

かみ‐の‐みい【上の御井】‥ヰ

神饌しんせんの調理に用いる井戸。伊勢の豊受大神宮の宮域内、藤岡山の麓にある。

かみ‐の‐みおも【神の御面】

(国を神と見立てていう)国の地勢。万葉集2「讃岐の国は…満たりゆかむ―と」

かみ‐の‐みかど【神の御門】

①神殿の門。また、社殿。古事記中「―を拝おろがみて」

②皇居。朝廷。万葉集11「皇祖すめろきの―を懼かしこみと侍従さもらふ時に」

かみ‐の‐みけし【神の御衣】

神のお召しになる御衣。また、神に捧げる衣服。

かみ‐の‐みこ【神の御子】

①神である天皇の皇子。万葉集2「天皇すめろきの―の御駕いでましの」

②キリスト教で、イエス=キリストのこと。

かみ‐の‐みこと【神の命】

神または天皇の敬称。古事記上「八千矛やちほこの―は八島国妻まきかねて」

かみ‐の‐みさか【神の御坂】

神の支配する坂。万葉集9「東あずまの国の恐かしこきや―に」

かみ‐の‐みち【神の道】

神の教え伝えた道。かんながらの道。神道。

かみ‐の‐みと【神の御戸】

神殿の戸。社殿。夫木和歌抄34「春日山―もる有明の月」

かみ‐の‐みむろ【神の御室】

神社。やしろ。永久百首「榊葉を―とあがむれば」

かみ‐の‐みや【上の宮】

⇒じょうぐう(上宮)

かみ‐の‐みや【神の宮】

神の宮殿。神社。万葉集9「わたつみの―の」

かみ‐の‐みやい【神の宮居】‥ヰ

神社。

かみ‐の‐みやつこ【神の御奴】

(→)「かみやつこ」に同じ。新勅撰和歌集神祇「楢のひろ葉をやひら手にさすとぞ急ぐ―」

かみ‐の‐みやでら【神の宮寺】

⇒じんぐうじ。謡曲、道明寺「神仏一如なる寺の名の…曇らぬ―ぞたふとき」

かみ‐の‐みやびと【神の宮人】

①神社に仕える人。神官。古事記下「誰にかもよらむ―」

②(天皇を神としていう)天皇に仕える人。万葉集7「皇祖神すめがみの―」

かみのやま【上山】

山形県南東部の市。もと松平氏の城下町。温泉と蔵王観光で知名。人口3万6千。

かみ‐の‐ゆみはり【上の弓張】

(→)上弦じょうげんに同じ。かみつゆみはり。

かみ‐の‐よ【神の代】

(→)神代かみよに同じ。堀河百首雑「―ならぬことをしぞ思ふ」

かみ‐の‐よつぎ【神の世継】

歴代の天皇。

かみ‐の‐るす【神の留守】

旧暦10月(神無月)に神々が出雲大社に集まるという俗信で、鎮座の地にいないことをいう。〈[季]冬〉

かみ‐はぎ【紙矧ぎ】

矢の羽茎の上下を樺矧かばはぎの代用として紙で巻くこと。また、そのもの。

かみ‐の‐すごも【神食薦・神の簀薦】🔗⭐🔉

かみ‐の‐すごも【神食薦・神の簀薦】

神饌しんせんの下に敷く簀薦。竹を簾すだれのように編み、裏に白い生絹すずしをつけ白い縁をとる。江家次第15「―を捧げて」

かみ‐の‐その【神の園】🔗⭐🔉

かみ‐の‐その【神の園】

神社の境内。神苑。また、「祇」の訓「かみ」によって祇園の社の称。神の園生そのう。後拾遺和歌集神祇「ちはやぶる―なる姫小松」

かみ‐の‐たび【神の旅】🔗⭐🔉

かみ‐の‐たび【神の旅】

旧暦10月、神々が出雲大社に集まるために旅立つということ。〈[季]冬〉

かみ‐の‐たみ【神の民】🔗⭐🔉

かみ‐の‐たみ【神の民】

(the People of God)

①神の選民、すなわちユダヤ民族の自称。

②神の国の民、すなわちキリスト教徒の自称。

かみ‐の‐つかい【神の使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

かみ‐の‐つかい【神の使】‥ツカヒ

①神または神社に付属して、その使となるといい伝える諸種の動物。日吉の猿、稲荷の狐、八幡の鳩、春日の鹿、熊野の烏、大黒天の鼠の類。つかわしめ。

②神社に遣わされる勅使・奉幣使。夫木和歌抄27「たれもみなそのうまやどに馬はあれど―にかちよりぞ行く」

かみ‐の‐つかさ【神の司】🔗⭐🔉

かみ‐の‐つかさ【神の司】

神に仕える人。

かみ‐の‐つな【神の綱】🔗⭐🔉

かみ‐の‐つな【神の綱】

神の助け。神の加護。

かみ‐の‐と【神の門】🔗⭐🔉

かみ‐の‐と【神の門】

海神が支配するという恐ろしい海峡。かみがと。万葉集16「黄柒ぬりの屋形―渡る」

かみ‐の‐はふり【神の祝】🔗⭐🔉

かみ‐の‐はふり【神の祝】

神に仕える人。神職。神官。万葉集7「御幣帛みぬさ取り―がいつく杉原」

かみ‐の‐ふもと【神の麓】🔗⭐🔉

かみ‐の‐ふもと【神の麓】

(山を神と見立てていう)山の麓。万葉集16「いや彦―に今日らもか鹿の伏すらむ」

かみ‐の‐まつ【神の松】🔗⭐🔉

かみ‐の‐まつ【神の松】

正月、神棚に飾る松。世間胸算用1「―山草、昔より毎年飾りつけたる蓬莱に」

かみ‐の‐みおも【神の御面】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みおも【神の御面】

(国を神と見立てていう)国の地勢。万葉集2「讃岐の国は…満たりゆかむ―と」

かみ‐の‐みかど【神の御門】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みかど【神の御門】

①神殿の門。また、社殿。古事記中「―を拝おろがみて」

②皇居。朝廷。万葉集11「皇祖すめろきの―を懼かしこみと侍従さもらふ時に」

かみ‐の‐みけし【神の御衣】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みけし【神の御衣】

神のお召しになる御衣。また、神に捧げる衣服。

かみ‐の‐みこ【神の御子】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みこ【神の御子】

①神である天皇の皇子。万葉集2「天皇すめろきの―の御駕いでましの」

②キリスト教で、イエス=キリストのこと。

かみ‐の‐みこと【神の命】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みこと【神の命】

神または天皇の敬称。古事記上「八千矛やちほこの―は八島国妻まきかねて」

かみ‐の‐みさか【神の御坂】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みさか【神の御坂】

神の支配する坂。万葉集9「東あずまの国の恐かしこきや―に」

かみ‐の‐みち【神の道】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みち【神の道】

神の教え伝えた道。かんながらの道。神道。

かみ‐の‐みと【神の御戸】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みと【神の御戸】

神殿の戸。社殿。夫木和歌抄34「春日山―もる有明の月」

かみ‐の‐みむろ【神の御室】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みむろ【神の御室】

神社。やしろ。永久百首「榊葉を―とあがむれば」

かみ‐の‐みや【神の宮】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みや【神の宮】

神の宮殿。神社。万葉集9「わたつみの―の」

かみ‐の‐みやい【神の宮居】‥ヰ🔗⭐🔉

かみ‐の‐みやい【神の宮居】‥ヰ

神社。

かみ‐の‐みやつこ【神の御奴】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みやつこ【神の御奴】

(→)「かみやつこ」に同じ。新勅撰和歌集神祇「楢のひろ葉をやひら手にさすとぞ急ぐ―」

かみ‐の‐みやでら【神の宮寺】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みやでら【神の宮寺】

⇒じんぐうじ。謡曲、道明寺「神仏一如なる寺の名の…曇らぬ―ぞたふとき」

かみ‐の‐みやびと【神の宮人】🔗⭐🔉

かみ‐の‐みやびと【神の宮人】

①神社に仕える人。神官。古事記下「誰にかもよらむ―」

②(天皇を神としていう)天皇に仕える人。万葉集7「皇祖神すめがみの―」

かみ‐の‐よ【神の代】🔗⭐🔉

かみ‐の‐よ【神の代】

(→)神代かみよに同じ。堀河百首雑「―ならぬことをしぞ思ふ」

かみ‐の‐よつぎ【神の世継】🔗⭐🔉

かみ‐の‐よつぎ【神の世継】

歴代の天皇。

かみ‐の‐るす【神の留守】🔗⭐🔉

かみ‐の‐るす【神の留守】

旧暦10月(神無月)に神々が出雲大社に集まるという俗信で、鎮座の地にいないことをいう。〈[季]冬〉

○神は敬するに威を増すかみはけいするにいをます🔗⭐🔉

○神は敬するに威を増すかみはけいするにいをます

神は人が尊敬することによって貴さを増す。

⇒かみ【神】

かみ‐ばさみ【紙挟み】

書類・用紙などを散佚さんいつしないように挟んでおく用具。フォルダー。

かみ‐ばさみ【紙鋏】

紙を切るのに用いる鋏。

○神は非礼を受けずかみはひれいをうけず🔗⭐🔉

○神は非礼を受けずかみはひれいをうけず

神は礼儀にはずれた物は受納しない。

⇒かみ【神】

○神は見通しかみはみとおし🔗⭐🔉

○神は見通しかみはみとおし

神はどういう物事をも御覧になっていて、いつわるのを許されない。

⇒かみ【神】

かみ‐ばり【紙貼り】

紙を貼ること。また、そうして作ったもの。

⇒かみばり‐づつ【紙貼り筒】

かみばり‐づつ【紙貼り筒】

紙製の大砲。張抜き筒の類。紙砲。

⇒かみ‐ばり【紙貼り】

かみ‐はんき【上半期】

1年を2期に分けた、前の方の半年。上期。↔下しも半期

かみ‐ひいな【紙雛】‥ヒヒナ

(→)「かみびな」に同じ。

かみ‐ひこうき【紙飛行機】‥カウ‥

紙を飛行機のような形に折ったり切ったりして、飛ばして遊ぶもの。

かみ‐びと【神人】

神に仕える人。かんぬし。源氏物語若菜下「―の手に取りもたる榊葉に」

かみ‐ひとえ【紙一重】‥ヘ

紙1枚の厚さほどのわずかなへだたり。「―の差」

かみ‐びな【紙雛】

紙製の雛人形。もと民間信仰の形代かたしろとして、3月の節句に流し雛とし、また、ふだんの玩具にもしたが、後には3月の節句の雛壇に用いるようになった。かみひいな。〈[季]春〉

かみ‐ひねり【紙捻り】

①かみより。こより。今昔物語集19「風の吹けば―を以て烏帽子を頤に結ひ付け」

②銭を紙に包んでひねったもの。おひねり。

かみ‐ひも【紙紐】

紙をよって作った紐。

かみ‐ひょうぐ【紙表具・紙裱具】‥ヘウ‥

書画の幅を紙で表装したもの。紙表装。↔絹表具

かみ‐びょうぶ【紙屏風】‥ビヤウ‥

紙張りの屏風。↔布屏風

かみ‐ふうせん【紙風船】

舟形に切った数枚の紙を球状になるように貼り合わせた玩具。息を吹き込んで膨らませ、手でついて空中に飛ばして遊ぶ。〈[季]春〉

紙風船

撮影:関戸 勇

かみふくおか【上福岡】‥ヲカ

埼玉県南東部の地名。ふじみ野市に属する。もと武蔵野台地北東端の農村、近年住宅地化。

かみ‐ぶくろ【紙袋】

紙でつくった袋。かんぶくろ。

かみ‐ぶすま【紙衾】

紙を外被とし、中に藁わらを入れた夜具。天徳寺。〈[季]冬〉。古今著聞集12「尼上は―といふ物ばかりをひき着て」

かみ‐ぶた【紙蓋】

煮物の料理で用いる、紙を使った落し蓋。

かみ‐ぶね【紙槽】

(→)「かみすきぶね(紙漉き槽)」に同じ。

⇒かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

江戸時代、紙槽の数に応じて課した税。

⇒かみ‐ぶね【紙槽】

かみ‐ふぶき【紙吹雪】

①歓迎・祝賀の意をこめて、細かく切った紙を空中に吹雪のようにまき散らすもの。「五色の―が舞う」

②強い風で多くの紙片が舞い散ること。

かみ‐べ【上辺】

(古くは清音)上の方。上流の方。万葉集6「吉野の川の…―には千鳥数しば鳴く」↔下辺

かみ‐べに【紙紅】

口紅を紙に塗ったもの。二つ折りの小形の畳紙たとうがみにおさめて携帯する化粧料。

かみ‐ほとけ【神仏】

神と仏。しんぶつ。

⇒神仏は水波の隔て

かみふくおか【上福岡】‥ヲカ

埼玉県南東部の地名。ふじみ野市に属する。もと武蔵野台地北東端の農村、近年住宅地化。

かみ‐ぶくろ【紙袋】

紙でつくった袋。かんぶくろ。

かみ‐ぶすま【紙衾】

紙を外被とし、中に藁わらを入れた夜具。天徳寺。〈[季]冬〉。古今著聞集12「尼上は―といふ物ばかりをひき着て」

かみ‐ぶた【紙蓋】

煮物の料理で用いる、紙を使った落し蓋。

かみ‐ぶね【紙槽】

(→)「かみすきぶね(紙漉き槽)」に同じ。

⇒かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

江戸時代、紙槽の数に応じて課した税。

⇒かみ‐ぶね【紙槽】

かみ‐ふぶき【紙吹雪】

①歓迎・祝賀の意をこめて、細かく切った紙を空中に吹雪のようにまき散らすもの。「五色の―が舞う」

②強い風で多くの紙片が舞い散ること。

かみ‐べ【上辺】

(古くは清音)上の方。上流の方。万葉集6「吉野の川の…―には千鳥数しば鳴く」↔下辺

かみ‐べに【紙紅】

口紅を紙に塗ったもの。二つ折りの小形の畳紙たとうがみにおさめて携帯する化粧料。

かみ‐ほとけ【神仏】

神と仏。しんぶつ。

⇒神仏は水波の隔て

かみふくおか【上福岡】‥ヲカ

埼玉県南東部の地名。ふじみ野市に属する。もと武蔵野台地北東端の農村、近年住宅地化。

かみ‐ぶくろ【紙袋】

紙でつくった袋。かんぶくろ。

かみ‐ぶすま【紙衾】

紙を外被とし、中に藁わらを入れた夜具。天徳寺。〈[季]冬〉。古今著聞集12「尼上は―といふ物ばかりをひき着て」

かみ‐ぶた【紙蓋】

煮物の料理で用いる、紙を使った落し蓋。

かみ‐ぶね【紙槽】

(→)「かみすきぶね(紙漉き槽)」に同じ。

⇒かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

江戸時代、紙槽の数に応じて課した税。

⇒かみ‐ぶね【紙槽】

かみ‐ふぶき【紙吹雪】

①歓迎・祝賀の意をこめて、細かく切った紙を空中に吹雪のようにまき散らすもの。「五色の―が舞う」

②強い風で多くの紙片が舞い散ること。

かみ‐べ【上辺】

(古くは清音)上の方。上流の方。万葉集6「吉野の川の…―には千鳥数しば鳴く」↔下辺

かみ‐べに【紙紅】

口紅を紙に塗ったもの。二つ折りの小形の畳紙たとうがみにおさめて携帯する化粧料。

かみ‐ほとけ【神仏】

神と仏。しんぶつ。

⇒神仏は水波の隔て

かみふくおか【上福岡】‥ヲカ

埼玉県南東部の地名。ふじみ野市に属する。もと武蔵野台地北東端の農村、近年住宅地化。

かみ‐ぶくろ【紙袋】

紙でつくった袋。かんぶくろ。

かみ‐ぶすま【紙衾】

紙を外被とし、中に藁わらを入れた夜具。天徳寺。〈[季]冬〉。古今著聞集12「尼上は―といふ物ばかりをひき着て」

かみ‐ぶた【紙蓋】

煮物の料理で用いる、紙を使った落し蓋。

かみ‐ぶね【紙槽】

(→)「かみすきぶね(紙漉き槽)」に同じ。

⇒かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

かみぶね‐やく【紙槽役・紙船役】

江戸時代、紙槽の数に応じて課した税。

⇒かみ‐ぶね【紙槽】

かみ‐ふぶき【紙吹雪】

①歓迎・祝賀の意をこめて、細かく切った紙を空中に吹雪のようにまき散らすもの。「五色の―が舞う」

②強い風で多くの紙片が舞い散ること。

かみ‐べ【上辺】

(古くは清音)上の方。上流の方。万葉集6「吉野の川の…―には千鳥数しば鳴く」↔下辺

かみ‐べに【紙紅】

口紅を紙に塗ったもの。二つ折りの小形の畳紙たとうがみにおさめて携帯する化粧料。

かみ‐ほとけ【神仏】

神と仏。しんぶつ。

⇒神仏は水波の隔て

○神も仏も無いかみもほとけもない🔗⭐🔉

○神も仏も無いかみもほとけもない

苦痛・辛さの連続で、救ってくれるはずの神も仏も現れない。懸命な努力や忍耐が報われないときのことば。

⇒かみ【神】

かみや【神屋】🔗⭐🔉

かみや【神屋】

姓氏の一つ。

⇒かみや‐そうたん【神屋宗湛】

かみや‐そうたん【神屋宗湛】🔗⭐🔉

かみや‐そうたん【神屋宗湛】

(「神谷」とも書く)近世初期の豪商・茶人。博多の人。朝鮮・中国・南蛮と通商して巨利を得る。茶道を好み、豊臣秀吉・徳川家康に寵せられ、千利休とも交わる。博多織などの産業の振興にも尽力。茶会記「宗湛日記」を残す。(1551〜1635一説に1553〜1635)

⇒かみや【神屋】

かみより‐いた【神憑板・神依板・神寄板】🔗⭐🔉

かみより‐いた【神憑板・神依板・神寄板】

神おろしをする時、神を迎えるために叩き鳴らした杉の板。万葉集9「かむなびの―にする杉の」

かむ【神】🔗⭐🔉

かむ【神】

「かみ」の古形。複合語に用いる。「―さび」

かむ‐くだ・す【神下す】🔗⭐🔉

かむ‐くだ・す【神下す】

〔他四〕

神として下らせる。万葉集2「天雲の八重掻き別きて―・しいませ奉りし」

かむ‐さび【神さび】🔗⭐🔉

かむ‐さび【神さび】

神としてこうごうしくふるまうこと。こうごうしいさま。万葉集1「神ながら―せすと」

かむ‐さ・ぶ【神さぶ】🔗⭐🔉

かむ‐さ・ぶ【神さぶ】

〔自上二〕

「かみさぶ」に同じ。→かみさびる

かむ‐し・む【神しむ】🔗⭐🔉

かむ‐し・む【神しむ】

〔自上二〕

「かみさぶ」に同じ。万葉集6「百世ももよまで―・みゆかむ大宮所」→かみさびる

かむ・ぶ【神ぶ】🔗⭐🔉

かむ・ぶ【神ぶ】

〔自上二〕

神々しくなる。神さびている。また、年老いる。万葉集17「今日見れば木立しげしも幾代―・びそ」

かん【神】🔗⭐🔉

かん【神】

カムの音便。複合語に用いる。「―ぬし」

かん‐さ・ぶ【神さぶ】🔗⭐🔉

かん‐さ・ぶ【神さぶ】

〔自上二〕

「かむさぶ」に同じ。→かみさびる

こうごう‐し・い【神神しい】カウガウシイ🔗⭐🔉

こうごう‐し・い【神神しい】カウガウシイ

〔形〕[文]かうがう・し(シク)

(カミガミシの音便)とうとくておごそかである。源氏物語賢木「黒木の鳥居どもは、さすがに―・しう見渡されて」。「―・い姿」

しん【神】🔗⭐🔉

しん【神】

(呉音はジン)

①人間を超越し、天地を支配する宗教的存在。かみ。

②肉体に宿る心の働き。こころ。たましい。宇治拾遺物語2「鬼に―とられたるやうにて」

③神道の略。

④神戸こうべの略。

⇒神に入る

しん‐い【神位】‥ヰ🔗⭐🔉

しん‐い【神位】‥ヰ

①朝廷が神に奉る位階。諸王臣の位階との関係はない。神階。

②祭儀に神霊をすえる所。

しん‐い【神威】‥ヰ🔗⭐🔉

しん‐い【神威】‥ヰ

神の威光・威力。

しん‐い【神異】🔗⭐🔉

しん‐い【神異】

人智を越えて神秘霊妙なこと。

しん‐い【神意】🔗⭐🔉

しん‐い【神意】

神のこころ。神の意志。神慮。

⇒しんい‐せつ【神意説】

しん‐いき【神域】‥ヰキ🔗⭐🔉

しん‐いき【神域】‥ヰキ

神社の区域内。境内。

しんい‐せつ【神意説】🔗⭐🔉

しん‐いん【神韻】‥ヰン🔗⭐🔉

しん‐いん【神韻】‥ヰン

詩文などのきわめてすぐれたおもむき。「―縹渺ひょうびょう」

⇒しんいん‐せつ【神韻説】

しんいん‐せつ【神韻説】‥ヰン‥🔗⭐🔉

しんいん‐せつ【神韻説】‥ヰン‥

漢詩の、言外の余韻を重んずる説。清初の王士禎が唱えた。

⇒しん‐いん【神韻】

しん‐えい【神詠】🔗⭐🔉

しん‐えい【神詠】

神がよんだという和歌。

しん‐えき【神易】🔗⭐🔉

しん‐えき【神易】

神意によって現れる占いのしるし。浄瑠璃、最明寺殿百人上臈「―と名付、六十四本の御くじをこめ」

しん‐えん【神苑】‥ヱン🔗⭐🔉

しん‐えん【神苑】‥ヱン

神社の境内(にある庭園)。

しん‐おう【神奥】‥アウ🔗⭐🔉

しん‐おう【神奥】‥アウ

神秘・霊妙で測り知ることができないこと。

しん‐おん【神恩】🔗⭐🔉

しん‐おん【神恩】

神の恩恵。神のめぐみ。

しん‐か【神化】‥クワ🔗⭐🔉

しん‐か【神化】‥クワ

①神が万物をつくり育てること。また、神のような偉大な徳化。雨月物語3「大師の―、土石草木も霊を啓きて」

②不思議な変化。

③霊魂が神となること。

しんか‐でん【神嘉殿】🔗⭐🔉

しんか‐でん【神嘉殿】

①平安京大内裏の中和院の正殿。天皇が新嘗にいなめ祭・神今食じんごんじきで神を祭る所。中殿。中院。正庁。

②皇居の皇霊殿の西に南面して建てた建物。新嘗祭・神嘗かんなめ祭を行い、また、南庭で四方拝を行う。

しん‐ぞ【神ぞ・真ぞ】🔗⭐🔉

しん‐ぞ【神ぞ・真ぞ】

(自誓の詞)神かけて。しんに。ほんとうに。神ぞ神ぞ。日本の神ぞ。松の葉3「―八幡わすられぬ」

しんとうすいこでん【神稲水滸伝】‥タウ‥🔗⭐🔉

しんとうすいこでん【神稲水滸伝】‥タウ‥

読本よみほん。詳しくは俊傑神稲水滸伝。28編140冊。初〜4編は岳亭定岡作。1828〜43年(文政11〜天保14)刊。5編(46年(弘化3)刊)より知足館松旭作で、明治に至って完結。稲葉小僧・新刀徳次郎など義賊と称せられるものの名をかりて水滸伝風に綴った白浪物。

○神に入るしんにいる🔗⭐🔉

○神に入るしんにいる

人間わざとは思えないほど、技術などがすぐれている。また、そのようなすぐれた段階に到達する。芭蕉、忘梅序「終に幽を探り―」。「妙技―」

⇒しん【神】

じん‐にく【人肉】

人間の肉。

しん‐もって【神以て】🔗⭐🔉

しん‐もって【神以て】

(下に打消の語を伴う)神に誓って。全く以て。浄瑠璃、心中二つ腹帯「―偽りない」

み【神・霊】🔗⭐🔉

み【神・霊】

神霊。神代紀上「山の神等たちを山祇やまつみと号もうす」

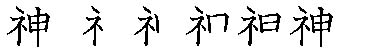

[漢]神🔗⭐🔉

神 字形

筆順

筆順

〔示(礻)部5画/9画/教育/3132・3F40〕

[

〔示(礻)部5画/9画/教育/3132・3F40〕

[ ] 字形

] 字形

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シン(漢) ジン(呉)

〔訓〕かみ・かん=・こう=

[意味]

①超人間的な霊力をもった存在。かみ。特に、あまつかみ。「神祇じんぎ・神霊・神官・鬼神・海神」

②人知を超えた不思議なはたらき。「技、神に入る」「神秘・神妙・神童」

③たましい。こころ。「精神・休神・失神・神色・神髄」

④「神戸こうべ」の略。「阪神はんしん」

[解字]

形声。「示」(=かみ)+音符「申」(=いなずまの形)。雷神。転じて、不可思議な力の意。

[下ツキ

安神・一神教・海神・怪力乱神・鬼子母神・鬼神・休神・倶生神・軍神・敬神・荒神・祭神・色神・七福神・失神・邪神・主神・女神・心神・水神・精神・喪神・祖神・多神教・地神・天神・道祖神・瀆神・入神・蕃神・汎神論・風神・武神・放神・牧神・明神・無神論・雷神・竜神・惟神かんながら

[難読]

神楽かぐら・神無月かんなづき・神嘗祭かんなめさい・神神しいこうごうしい・神馬藻ほんだわら・神酒みき・神輿みこし

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シン(漢) ジン(呉)

〔訓〕かみ・かん=・こう=

[意味]

①超人間的な霊力をもった存在。かみ。特に、あまつかみ。「神祇じんぎ・神霊・神官・鬼神・海神」

②人知を超えた不思議なはたらき。「技、神に入る」「神秘・神妙・神童」

③たましい。こころ。「精神・休神・失神・神色・神髄」

④「神戸こうべ」の略。「阪神はんしん」

[解字]

形声。「示」(=かみ)+音符「申」(=いなずまの形)。雷神。転じて、不可思議な力の意。

[下ツキ

安神・一神教・海神・怪力乱神・鬼子母神・鬼神・休神・倶生神・軍神・敬神・荒神・祭神・色神・七福神・失神・邪神・主神・女神・心神・水神・精神・喪神・祖神・多神教・地神・天神・道祖神・瀆神・入神・蕃神・汎神論・風神・武神・放神・牧神・明神・無神論・雷神・竜神・惟神かんながら

[難読]

神楽かぐら・神無月かんなづき・神嘗祭かんなめさい・神神しいこうごうしい・神馬藻ほんだわら・神酒みき・神輿みこし

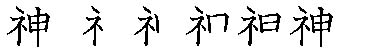

筆順

筆順

〔示(礻)部5画/9画/教育/3132・3F40〕

[

〔示(礻)部5画/9画/教育/3132・3F40〕

[ ] 字形

] 字形

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シン(漢) ジン(呉)

〔訓〕かみ・かん=・こう=

[意味]

①超人間的な霊力をもった存在。かみ。特に、あまつかみ。「神祇じんぎ・神霊・神官・鬼神・海神」

②人知を超えた不思議なはたらき。「技、神に入る」「神秘・神妙・神童」

③たましい。こころ。「精神・休神・失神・神色・神髄」

④「神戸こうべ」の略。「阪神はんしん」

[解字]

形声。「示」(=かみ)+音符「申」(=いなずまの形)。雷神。転じて、不可思議な力の意。

[下ツキ

安神・一神教・海神・怪力乱神・鬼子母神・鬼神・休神・倶生神・軍神・敬神・荒神・祭神・色神・七福神・失神・邪神・主神・女神・心神・水神・精神・喪神・祖神・多神教・地神・天神・道祖神・瀆神・入神・蕃神・汎神論・風神・武神・放神・牧神・明神・無神論・雷神・竜神・惟神かんながら

[難読]

神楽かぐら・神無月かんなづき・神嘗祭かんなめさい・神神しいこうごうしい・神馬藻ほんだわら・神酒みき・神輿みこし

〔示(礻)部5画/10画〕

〔音〕シン(漢) ジン(呉)

〔訓〕かみ・かん=・こう=

[意味]

①超人間的な霊力をもった存在。かみ。特に、あまつかみ。「神祇じんぎ・神霊・神官・鬼神・海神」

②人知を超えた不思議なはたらき。「技、神に入る」「神秘・神妙・神童」

③たましい。こころ。「精神・休神・失神・神色・神髄」

④「神戸こうべ」の略。「阪神はんしん」

[解字]

形声。「示」(=かみ)+音符「申」(=いなずまの形)。雷神。転じて、不可思議な力の意。

[下ツキ

安神・一神教・海神・怪力乱神・鬼子母神・鬼神・休神・倶生神・軍神・敬神・荒神・祭神・色神・七福神・失神・邪神・主神・女神・心神・水神・精神・喪神・祖神・多神教・地神・天神・道祖神・瀆神・入神・蕃神・汎神論・風神・武神・放神・牧神・明神・無神論・雷神・竜神・惟神かんながら

[難読]

神楽かぐら・神無月かんなづき・神嘗祭かんなめさい・神神しいこうごうしい・神馬藻ほんだわら・神酒みき・神輿みこし

広辞苑に「神」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む