複数辞典一括検索+![]()

![]()

いぼた‐ろう【水蝋樹蝋・虫白蝋】‥ラフ🔗⭐🔉

いぼた‐ろう【水蝋樹蝋・虫白蝋】‥ラフ

イボタロウカイガラムシの雄の幼虫の分泌した蝋を加熱溶融し、冷水中で凝固させたもの。蝋燭の製造、丸薬の外装、生糸・織物・家具の光沢づけ、また、止血・強壮剤とされた。いぼた。

⇒いぼた【疣取・水蝋】

ちゅう‐がい【虫害】🔗⭐🔉

ちゅう‐がい【虫害】

農林業などで、虫のために受ける損害。

ちゅう‐ぎょ【虫魚】🔗⭐🔉

ちゅう‐ぎょ【虫魚】

むしとうお。「草木―」

ちゅう‐すい【虫垂】🔗⭐🔉

ちゅう‐すい【虫垂】

盲腸の後内側壁から突出する指状部。人では長さ6〜8センチメートル、径6〜10ミリメートル。中空で曲がり、小孔で盲腸に通じる。粘膜はリンパ組織に富む。しばしば虫垂炎を起こす。虫様突起。

⇒ちゅうすい‐えん【虫垂炎】

ちゅうすい‐えん【虫垂炎】🔗⭐🔉

ちゅうすい‐えん【虫垂炎】

虫垂に発生する炎症。大腸菌・連鎖球菌・葡萄球菌などによって起こる。上腹部および右下腹部の激痛、発熱があり、放置し進行すると穿孔せんこうして腹膜炎を併発する。俗にいう盲腸炎の大部分に当たる。虫様突起炎。

⇒ちゅう‐すい【虫垂】

ちゅう‐そん【虫損】🔗⭐🔉

ちゅう‐そん【虫損】

虫が食って本が損なわれること。また、その虫食いの部分。

ちゅうはく‐ろう【虫白蝋】‥ラフ🔗⭐🔉

ちゅうはく‐ろう【虫白蝋】‥ラフ

(→)「いぼた蝋」に同じ。

ちゅうよう‐とっき【虫様突起】‥ヤウ‥🔗⭐🔉

ちゅうよう‐とっき【虫様突起】‥ヤウ‥

(→)虫垂ちゅうすいに同じ。

むし【虫】🔗⭐🔉

むし【虫】

①本草ほんぞう学で、人類・獣類・鳥類・魚介以外の小動物の総称。昆虫など。万葉集3「来む生よには―に鳥にもわれはなりなむ」

②その鳴き声を愛して聞く昆虫。鈴虫・松虫など。〈[季]秋〉。「―の声」

③蠕形ぜんけい動物の称。特に回虫かいちゅう。

④回虫などによって起こると考えられていた腹痛など。虫気むしけ。癇かんの俗称。狂言、煎じ物「―の薬も加へ加へて煎じたる煎じ物」

⑤潜在する意識。ある考えや感情を起こすもとになるもの。古くは心の中に考えや感情をひき起こす虫がいると考えていた。「ふさぎの―」

⑥癇癪かんしゃく。浮世風呂2「わつちも―を持つてる人間だから」

⑦ひそかに持っている愛人。情夫。隠し男。

⑧産気づいて起こる陣痛。

⑨㋐ある事に熱中する人。「本の―」

㋑ちょっとした事にもすぐにそうなる人、あるいは、そうした性質の人をあざけっていう語。「弱―」「泣―」

⇒虫がいい

⇒虫が起こる

⇒虫が納まる

⇒虫が齧る

⇒虫が嫌う

⇒虫が知らせる

⇒虫が好かない

⇒虫が付く

⇒虫が取り上す

⇒虫の居所が悪い

⇒虫も殺さぬ

⇒虫を起こす

⇒虫を殺す

⇒虫をわずらう

むし‐あお【虫青】‥アヲ🔗⭐🔉

むし‐あお【虫青】‥アヲ

玉虫の羽に似た色、すなわち緑紫色で光沢のあるもの。たまむしいろ。

むし‐あお【虫襖】‥アヲ🔗⭐🔉

むし‐あお【虫襖】‥アヲ

襲かさねの色目。山科流では、表は青、裏は二藍ふたあい、または薄色のやや濃いもの。

むし‐あわせ【虫合】‥アハセ🔗⭐🔉

むし‐あわせ【虫合】‥アハセ

①歌合の一つ。左右に分かれて、それぞれの出した虫にちなむ歌を詠んで競う。

②物合の一つ。種々の虫を持ち寄って、その鳴き声・形状の優劣を競う。〈[季]秋〉

むし‐いり【虫入】🔗⭐🔉

むし‐いり【虫入】

冬眠のため、虫が地中に入ること。また、そのころ鳴る雷。

むし‐うり【虫売り】🔗⭐🔉

むし‐うり【虫売り】

松虫・鈴虫などを売りあるく商人。〈[季]秋〉

むし‐えらび【虫選び】🔗⭐🔉

むし‐えらび【虫選び】

殿上人たちが嵯峨野などに出て虫合むしあわせのための虫を捕らえ、籠に入れて宮中に奉ったこと。虫えらみ。選虫。〈[季]秋〉

むし‐おくり【虫送り】🔗⭐🔉

むし‐おさえ【虫押え】‥オサヘ🔗⭐🔉

むし‐おさえ【虫押え】‥オサヘ

①子供の虫気むしけをなおす薬。

②腹がへっているとき、少し食べて空腹を一時まぎらすこと。

○虫がいいむしがいい

自分の都合だけを考えて他を顧みない。身勝手である。「その計画は虫がよすぎる」

⇒むし【虫】

○虫がいいむしがいい🔗⭐🔉

○虫がいいむしがいい

自分の都合だけを考えて他を顧みない。身勝手である。「その計画は虫がよすぎる」

⇒むし【虫】

むし‐かえし【蒸し返し】‥カヘシ

むしかえすこと。また、むしかえしたもの。「話の―」

むし‐かえ・す【蒸し返す】‥カヘス

〔他五〕

①一度蒸したものをもう一度蒸す。「御飯を―・す」

②いったんおさまっていた物事を再び問題にする。「議論を―・す」

○虫が起こるむしがおこる🔗⭐🔉

○虫が起こるむしがおこる

(体内の虫が動き出すことが原因と考えていう)

①子供が、夜泣きをしたり、ひきつけを起こしたりする。疳かんの虫が起こる。

②何かをしたいといういつもの気持がわく。「浮気の―」

⇒むし【虫】

○虫が納まるむしがおさまる🔗⭐🔉

○虫が納まるむしがおさまる

癇癪かんしゃくがおさまる。腹立ちが直る。「腹の虫が納まらない」

⇒むし【虫】

○虫が齧るむしがかぶる🔗⭐🔉

○虫が齧るむしがかぶる

①(腹の虫がかじる意)腹痛が起こる。

②産気づいて陣痛が起こる。

⇒むし【虫】

むし‐かがり【虫篝】

夏、田畑の害虫を駆除するため、焚火して誘い集めて焼き殺すこと。また、その火。〈[季]夏〉

○虫が嫌うむしがきらう🔗⭐🔉

○虫が嫌うむしがきらう

(→)「虫が好かない」に同じ。

⇒むし【虫】

む‐しかく【無資格】

資格のないこと。「―者」

む‐じかく【無自覚】

自覚をもっていないこと。「―な言動」

むし‐かご【虫籠】

松虫・鈴虫・蛍など、虫を入れて飼う籠。むしこ。虫屋。〈[季]秋〉

むし‐がし【蒸菓子】‥グワ‥

蒸して作った菓子。むしもの。

○虫が知らせるむしがしらせる🔗⭐🔉

○虫が知らせるむしがしらせる

何となく、そのような予感がする。

⇒むし【虫】

○虫が好かないむしがすかない🔗⭐🔉

○虫が好かないむしがすかない

何となく気にくわない。虫が嫌う。「―奴」

⇒むし【虫】

○虫が付くむしがつく🔗⭐🔉

○虫が付くむしがつく

①虫が衣類・書画などを害する。

②未婚の女性や後家などに好ましくない男ができる。傾城禁短気「小さき時から世話と金とを入れし娘に、虫が付きそふにて、内には置かれず」

⇒むし【虫】

○虫が取り上すむしがとりのぼす🔗⭐🔉

○虫が取り上すむしがとりのぼす

癇癪かんしゃくがおこる。狂言、伯母が酒「虫が取り上せてどうも堪忍がならぬ」

⇒むし【虫】

むし‐かぶり【虫齧り】

(体内の虫によって起こると考えられていた)腹痛や陣痛。

むし‐がま【蒸し釜】

物を蒸すのに使う釜。

むし‐かめば【虫噛歯・齲歯】

むしば。むしくいば。〈倭名類聚鈔3〉

むし‐かり

スイカズラ科の小高木。高さ2〜3メートル。対生する葉は大形円形で、葉柄は赤色を帯びる。春、ガクアジサイに似た散房花序を出し、白色5弁の装飾花が目立つ。日本各地の落葉樹林(特にブナ帯)に生える。虫狩。オオカメノキ。

ムシカリ(花)

撮影:関戸 勇

むし‐がり【虫狩】

野に出て虫を探して捕らえること。

むし‐がれい【虫鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。右側に眼があり、淡暗褐色、大小の黒褐色と乳白色の斑紋がある。左側は白色。干鰈に作り、また、冬に賞味。ミズガレイ。

むし‐がれい【蒸し鰈】‥ガレヒ

塩蒸しにして陰干しにしたカレイ。〈[季]春〉

むし‐き【蒸し器】

ものを蒸すための容器。穴をあけた中仕切の下に湯を入れ、火にかけて蒸す。蒸籠せいろう・御飯蒸しの類。

む‐しき【無識】

知識・識見のないこと。

む‐じき【無食】

食物をとらないこと。

むしき‐かい【無色界】

〔仏〕三界の一つ。一切の色法(肉体・物質)の束縛を離脱した、受・想・行ぎょう・識の四蘊しうんだけで構成する世界。無色天。→五蘊

むし‐くい【虫食い・虫喰い】‥クヒ

①虫が食うこと。また、その痕あと。また、そのような形。むしばみ。「―の古本」

②陶磁器で、釉うわぐすりが器表によくつかなかったため器物の口縁に小さな釉の剥落ができたもの。明末時代のものに多く、一種の風情ふぜいがあるので、日本の茶人に喜ばれ、後には人工的に作るようになった。虫食手。

③老いた鶯の異称。枕草子41「夏・秋の末まで老い声に鳴きて、―などようもあらぬ者は名を付けかへて」

④スズメ目ヒタキ科メボソムシクイ属の鳥の総称。森林の枝先や樹上で忙しく動きながら昆虫を捕るウグイス大の小鳥。ヨーロッパとアジアに約45種。日本ではメボソムシクイ・エゾムシクイ・センダイムシクイ・イイジマムシクイの4種が夏鳥として渡来し繁殖。

メボソムシクイ

撮影:小宮輝之

むし‐がり【虫狩】

野に出て虫を探して捕らえること。

むし‐がれい【虫鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。右側に眼があり、淡暗褐色、大小の黒褐色と乳白色の斑紋がある。左側は白色。干鰈に作り、また、冬に賞味。ミズガレイ。

むし‐がれい【蒸し鰈】‥ガレヒ

塩蒸しにして陰干しにしたカレイ。〈[季]春〉

むし‐き【蒸し器】

ものを蒸すための容器。穴をあけた中仕切の下に湯を入れ、火にかけて蒸す。蒸籠せいろう・御飯蒸しの類。

む‐しき【無識】

知識・識見のないこと。

む‐じき【無食】

食物をとらないこと。

むしき‐かい【無色界】

〔仏〕三界の一つ。一切の色法(肉体・物質)の束縛を離脱した、受・想・行ぎょう・識の四蘊しうんだけで構成する世界。無色天。→五蘊

むし‐くい【虫食い・虫喰い】‥クヒ

①虫が食うこと。また、その痕あと。また、そのような形。むしばみ。「―の古本」

②陶磁器で、釉うわぐすりが器表によくつかなかったため器物の口縁に小さな釉の剥落ができたもの。明末時代のものに多く、一種の風情ふぜいがあるので、日本の茶人に喜ばれ、後には人工的に作るようになった。虫食手。

③老いた鶯の異称。枕草子41「夏・秋の末まで老い声に鳴きて、―などようもあらぬ者は名を付けかへて」

④スズメ目ヒタキ科メボソムシクイ属の鳥の総称。森林の枝先や樹上で忙しく動きながら昆虫を捕るウグイス大の小鳥。ヨーロッパとアジアに約45種。日本ではメボソムシクイ・エゾムシクイ・センダイムシクイ・イイジマムシクイの4種が夏鳥として渡来し繁殖。

メボソムシクイ

撮影:小宮輝之

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

むしくい‐ざん【虫食い算】‥クヒ‥

等式の或る部分が□

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

むしくい‐ざん【虫食い算】‥クヒ‥

等式の或る部分が□ で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むしくい‐ば【虫食い歯】‥クヒ‥

(→)「むしば」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むし‐く・う【虫食う】‥クフ

〔他五〕

虫が食って物をそこなう。食害する。蝕むしばむ。

むし‐くし

〔副〕

面白くないさま。むしゃくしゃ。

むし‐ぐすり【虫薬】

子供の虫気むしけを治す薬。

むし‐ぐすり【蒸し薬】

湯にひたし、または煎じ出して患部を蒸す薬。

むし‐くだし【虫下し】

腹中の回虫などをくだす薬。駆虫剤。

むし‐くよう【虫供養】‥ヤウ

①10月10日ごろ行われる念仏講。→十日夜とおかんや。

②(徳島地方などで)(→)「虫送り」のこと。

むしくり‐あつ・い【蒸しくり暑い】

〔形〕

蒸し暑い。浄瑠璃、薩摩歌「秋の初夜過ぎはや夜中、―・う寝にくやと」

むし‐け【虫気】

①腹痛を伴う病気の総称。

②小児が、回虫または消化不良などのために体質が虚弱となり、不眠・癇癪かんしゃくなどを伴う病症。むし。

③産気さんけ。陣痛。「―づく」

むし‐けら【虫螻】

虫をいやしめていう語。また、とるに足りないとして人をいやしめていう語。尾崎紅葉、不言不語「此世にあらむものは昆虫むしけらの末までも命の惜しからぬはなし」。「―同然」

むし‐けん【虫拳】

拳の一種。拇指おやゆびを蛙、人差指を蛇、小指をなめくじに擬して勝負を決するもの。蛙はなめくじに勝ち、蛇は蛙に勝ち、なめくじは蛇に勝つ。浮世風呂前「―をして、一極めをしたぢやあねえかな」

む‐しけん【無試験】

試験のないこと。試験を経ないこと。「―で入学する」

⇒むしけん‐けんてい【無試験検定】

むしけん‐けんてい【無試験検定】

教員資格などを与える場合、一定の資格のある者について試験を行わないで検定すること。

⇒む‐しけん【無試験】

むし‐こ【虫籠】

①むしかご。

②(→)虫籠格子の略。

③(→)虫籠窓の略。好色一代男7「栟梠しゅろ箒に四手しで切りて―よりによつと出せば」

⇒むしこ‐ごうし【虫籠格子】

⇒むしこ‐まど【虫籠窓】

むし‐こうごう【無始曠劫】‥クワウゴフ

はじめを知ることができない無限に遠い過去。平家物語10「妻子といふものが―よりこの方生死に流転するきづななるが故に」

むしこ‐ごうし【虫籠格子】‥ガウ‥

虫籠のように目の細かい格子。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こなし【虫熟し】

気分をはらすこと。うさばらしをすること。

むし‐こぶ【虫瘤】

(→)虫癭ちゅうえいに同じ。

むしこ‐まど【虫籠窓】

格子の目を細かくした窓。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こんちゅう‐るい【無翅昆虫類】

有翅昆虫類以外、あるいはそのうちからカマアシムシ類とトビムシ類とを除いた昆虫群。さらに狭義には、シミ目のみを指す。すべて小形で、翅がなく、明瞭な変態を行わない。無翅類。↔有翅昆虫類

むし‐さされ【虫刺され】

蚊・蚤のみなど、虫に刺されること。また、刺されて起こるはれやかゆみの症状。

む‐しさん【無資産】

資産のないこと。

むし‐しぐれ【虫時雨】

多くの虫が鳴き立てるのを時雨の音にたとえていう語。〈[季]秋〉

むし‐ず【虫唾】‥ヅ

(→)虫酸むしずに同じ。

むし‐ず【虫酸】

(「虫唾」とも書く)溜飲りゅういんの気味で、胸のむかむかしたとき、口中に逆出する胃内の酸敗液。

⇒虫酸が走る

で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むしくい‐ば【虫食い歯】‥クヒ‥

(→)「むしば」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むし‐く・う【虫食う】‥クフ

〔他五〕

虫が食って物をそこなう。食害する。蝕むしばむ。

むし‐くし

〔副〕

面白くないさま。むしゃくしゃ。

むし‐ぐすり【虫薬】

子供の虫気むしけを治す薬。

むし‐ぐすり【蒸し薬】

湯にひたし、または煎じ出して患部を蒸す薬。

むし‐くだし【虫下し】

腹中の回虫などをくだす薬。駆虫剤。

むし‐くよう【虫供養】‥ヤウ

①10月10日ごろ行われる念仏講。→十日夜とおかんや。

②(徳島地方などで)(→)「虫送り」のこと。

むしくり‐あつ・い【蒸しくり暑い】

〔形〕

蒸し暑い。浄瑠璃、薩摩歌「秋の初夜過ぎはや夜中、―・う寝にくやと」

むし‐け【虫気】

①腹痛を伴う病気の総称。

②小児が、回虫または消化不良などのために体質が虚弱となり、不眠・癇癪かんしゃくなどを伴う病症。むし。

③産気さんけ。陣痛。「―づく」

むし‐けら【虫螻】

虫をいやしめていう語。また、とるに足りないとして人をいやしめていう語。尾崎紅葉、不言不語「此世にあらむものは昆虫むしけらの末までも命の惜しからぬはなし」。「―同然」

むし‐けん【虫拳】

拳の一種。拇指おやゆびを蛙、人差指を蛇、小指をなめくじに擬して勝負を決するもの。蛙はなめくじに勝ち、蛇は蛙に勝ち、なめくじは蛇に勝つ。浮世風呂前「―をして、一極めをしたぢやあねえかな」

む‐しけん【無試験】

試験のないこと。試験を経ないこと。「―で入学する」

⇒むしけん‐けんてい【無試験検定】

むしけん‐けんてい【無試験検定】

教員資格などを与える場合、一定の資格のある者について試験を行わないで検定すること。

⇒む‐しけん【無試験】

むし‐こ【虫籠】

①むしかご。

②(→)虫籠格子の略。

③(→)虫籠窓の略。好色一代男7「栟梠しゅろ箒に四手しで切りて―よりによつと出せば」

⇒むしこ‐ごうし【虫籠格子】

⇒むしこ‐まど【虫籠窓】

むし‐こうごう【無始曠劫】‥クワウゴフ

はじめを知ることができない無限に遠い過去。平家物語10「妻子といふものが―よりこの方生死に流転するきづななるが故に」

むしこ‐ごうし【虫籠格子】‥ガウ‥

虫籠のように目の細かい格子。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こなし【虫熟し】

気分をはらすこと。うさばらしをすること。

むし‐こぶ【虫瘤】

(→)虫癭ちゅうえいに同じ。

むしこ‐まど【虫籠窓】

格子の目を細かくした窓。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こんちゅう‐るい【無翅昆虫類】

有翅昆虫類以外、あるいはそのうちからカマアシムシ類とトビムシ類とを除いた昆虫群。さらに狭義には、シミ目のみを指す。すべて小形で、翅がなく、明瞭な変態を行わない。無翅類。↔有翅昆虫類

むし‐さされ【虫刺され】

蚊・蚤のみなど、虫に刺されること。また、刺されて起こるはれやかゆみの症状。

む‐しさん【無資産】

資産のないこと。

むし‐しぐれ【虫時雨】

多くの虫が鳴き立てるのを時雨の音にたとえていう語。〈[季]秋〉

むし‐ず【虫唾】‥ヅ

(→)虫酸むしずに同じ。

むし‐ず【虫酸】

(「虫唾」とも書く)溜飲りゅういんの気味で、胸のむかむかしたとき、口中に逆出する胃内の酸敗液。

⇒虫酸が走る

むし‐がり【虫狩】

野に出て虫を探して捕らえること。

むし‐がれい【虫鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。右側に眼があり、淡暗褐色、大小の黒褐色と乳白色の斑紋がある。左側は白色。干鰈に作り、また、冬に賞味。ミズガレイ。

むし‐がれい【蒸し鰈】‥ガレヒ

塩蒸しにして陰干しにしたカレイ。〈[季]春〉

むし‐き【蒸し器】

ものを蒸すための容器。穴をあけた中仕切の下に湯を入れ、火にかけて蒸す。蒸籠せいろう・御飯蒸しの類。

む‐しき【無識】

知識・識見のないこと。

む‐じき【無食】

食物をとらないこと。

むしき‐かい【無色界】

〔仏〕三界の一つ。一切の色法(肉体・物質)の束縛を離脱した、受・想・行ぎょう・識の四蘊しうんだけで構成する世界。無色天。→五蘊

むし‐くい【虫食い・虫喰い】‥クヒ

①虫が食うこと。また、その痕あと。また、そのような形。むしばみ。「―の古本」

②陶磁器で、釉うわぐすりが器表によくつかなかったため器物の口縁に小さな釉の剥落ができたもの。明末時代のものに多く、一種の風情ふぜいがあるので、日本の茶人に喜ばれ、後には人工的に作るようになった。虫食手。

③老いた鶯の異称。枕草子41「夏・秋の末まで老い声に鳴きて、―などようもあらぬ者は名を付けかへて」

④スズメ目ヒタキ科メボソムシクイ属の鳥の総称。森林の枝先や樹上で忙しく動きながら昆虫を捕るウグイス大の小鳥。ヨーロッパとアジアに約45種。日本ではメボソムシクイ・エゾムシクイ・センダイムシクイ・イイジマムシクイの4種が夏鳥として渡来し繁殖。

メボソムシクイ

撮影:小宮輝之

むし‐がり【虫狩】

野に出て虫を探して捕らえること。

むし‐がれい【虫鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約60センチメートル。右側に眼があり、淡暗褐色、大小の黒褐色と乳白色の斑紋がある。左側は白色。干鰈に作り、また、冬に賞味。ミズガレイ。

むし‐がれい【蒸し鰈】‥ガレヒ

塩蒸しにして陰干しにしたカレイ。〈[季]春〉

むし‐き【蒸し器】

ものを蒸すための容器。穴をあけた中仕切の下に湯を入れ、火にかけて蒸す。蒸籠せいろう・御飯蒸しの類。

む‐しき【無識】

知識・識見のないこと。

む‐じき【無食】

食物をとらないこと。

むしき‐かい【無色界】

〔仏〕三界の一つ。一切の色法(肉体・物質)の束縛を離脱した、受・想・行ぎょう・識の四蘊しうんだけで構成する世界。無色天。→五蘊

むし‐くい【虫食い・虫喰い】‥クヒ

①虫が食うこと。また、その痕あと。また、そのような形。むしばみ。「―の古本」

②陶磁器で、釉うわぐすりが器表によくつかなかったため器物の口縁に小さな釉の剥落ができたもの。明末時代のものに多く、一種の風情ふぜいがあるので、日本の茶人に喜ばれ、後には人工的に作るようになった。虫食手。

③老いた鶯の異称。枕草子41「夏・秋の末まで老い声に鳴きて、―などようもあらぬ者は名を付けかへて」

④スズメ目ヒタキ科メボソムシクイ属の鳥の総称。森林の枝先や樹上で忙しく動きながら昆虫を捕るウグイス大の小鳥。ヨーロッパとアジアに約45種。日本ではメボソムシクイ・エゾムシクイ・センダイムシクイ・イイジマムシクイの4種が夏鳥として渡来し繁殖。

メボソムシクイ

撮影:小宮輝之

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

むしくい‐ざん【虫食い算】‥クヒ‥

等式の或る部分が□

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

むしくい‐ざん【虫食い算】‥クヒ‥

等式の或る部分が□ で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むしくい‐ば【虫食い歯】‥クヒ‥

(→)「むしば」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むし‐く・う【虫食う】‥クフ

〔他五〕

虫が食って物をそこなう。食害する。蝕むしばむ。

むし‐くし

〔副〕

面白くないさま。むしゃくしゃ。

むし‐ぐすり【虫薬】

子供の虫気むしけを治す薬。

むし‐ぐすり【蒸し薬】

湯にひたし、または煎じ出して患部を蒸す薬。

むし‐くだし【虫下し】

腹中の回虫などをくだす薬。駆虫剤。

むし‐くよう【虫供養】‥ヤウ

①10月10日ごろ行われる念仏講。→十日夜とおかんや。

②(徳島地方などで)(→)「虫送り」のこと。

むしくり‐あつ・い【蒸しくり暑い】

〔形〕

蒸し暑い。浄瑠璃、薩摩歌「秋の初夜過ぎはや夜中、―・う寝にくやと」

むし‐け【虫気】

①腹痛を伴う病気の総称。

②小児が、回虫または消化不良などのために体質が虚弱となり、不眠・癇癪かんしゃくなどを伴う病症。むし。

③産気さんけ。陣痛。「―づく」

むし‐けら【虫螻】

虫をいやしめていう語。また、とるに足りないとして人をいやしめていう語。尾崎紅葉、不言不語「此世にあらむものは昆虫むしけらの末までも命の惜しからぬはなし」。「―同然」

むし‐けん【虫拳】

拳の一種。拇指おやゆびを蛙、人差指を蛇、小指をなめくじに擬して勝負を決するもの。蛙はなめくじに勝ち、蛇は蛙に勝ち、なめくじは蛇に勝つ。浮世風呂前「―をして、一極めをしたぢやあねえかな」

む‐しけん【無試験】

試験のないこと。試験を経ないこと。「―で入学する」

⇒むしけん‐けんてい【無試験検定】

むしけん‐けんてい【無試験検定】

教員資格などを与える場合、一定の資格のある者について試験を行わないで検定すること。

⇒む‐しけん【無試験】

むし‐こ【虫籠】

①むしかご。

②(→)虫籠格子の略。

③(→)虫籠窓の略。好色一代男7「栟梠しゅろ箒に四手しで切りて―よりによつと出せば」

⇒むしこ‐ごうし【虫籠格子】

⇒むしこ‐まど【虫籠窓】

むし‐こうごう【無始曠劫】‥クワウゴフ

はじめを知ることができない無限に遠い過去。平家物語10「妻子といふものが―よりこの方生死に流転するきづななるが故に」

むしこ‐ごうし【虫籠格子】‥ガウ‥

虫籠のように目の細かい格子。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こなし【虫熟し】

気分をはらすこと。うさばらしをすること。

むし‐こぶ【虫瘤】

(→)虫癭ちゅうえいに同じ。

むしこ‐まど【虫籠窓】

格子の目を細かくした窓。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こんちゅう‐るい【無翅昆虫類】

有翅昆虫類以外、あるいはそのうちからカマアシムシ類とトビムシ類とを除いた昆虫群。さらに狭義には、シミ目のみを指す。すべて小形で、翅がなく、明瞭な変態を行わない。無翅類。↔有翅昆虫類

むし‐さされ【虫刺され】

蚊・蚤のみなど、虫に刺されること。また、刺されて起こるはれやかゆみの症状。

む‐しさん【無資産】

資産のないこと。

むし‐しぐれ【虫時雨】

多くの虫が鳴き立てるのを時雨の音にたとえていう語。〈[季]秋〉

むし‐ず【虫唾】‥ヅ

(→)虫酸むしずに同じ。

むし‐ず【虫酸】

(「虫唾」とも書く)溜飲りゅういんの気味で、胸のむかむかしたとき、口中に逆出する胃内の酸敗液。

⇒虫酸が走る

で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むしくい‐ば【虫食い歯】‥クヒ‥

(→)「むしば」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むし‐く・う【虫食う】‥クフ

〔他五〕

虫が食って物をそこなう。食害する。蝕むしばむ。

むし‐くし

〔副〕

面白くないさま。むしゃくしゃ。

むし‐ぐすり【虫薬】

子供の虫気むしけを治す薬。

むし‐ぐすり【蒸し薬】

湯にひたし、または煎じ出して患部を蒸す薬。

むし‐くだし【虫下し】

腹中の回虫などをくだす薬。駆虫剤。

むし‐くよう【虫供養】‥ヤウ

①10月10日ごろ行われる念仏講。→十日夜とおかんや。

②(徳島地方などで)(→)「虫送り」のこと。

むしくり‐あつ・い【蒸しくり暑い】

〔形〕

蒸し暑い。浄瑠璃、薩摩歌「秋の初夜過ぎはや夜中、―・う寝にくやと」

むし‐け【虫気】

①腹痛を伴う病気の総称。

②小児が、回虫または消化不良などのために体質が虚弱となり、不眠・癇癪かんしゃくなどを伴う病症。むし。

③産気さんけ。陣痛。「―づく」

むし‐けら【虫螻】

虫をいやしめていう語。また、とるに足りないとして人をいやしめていう語。尾崎紅葉、不言不語「此世にあらむものは昆虫むしけらの末までも命の惜しからぬはなし」。「―同然」

むし‐けん【虫拳】

拳の一種。拇指おやゆびを蛙、人差指を蛇、小指をなめくじに擬して勝負を決するもの。蛙はなめくじに勝ち、蛇は蛙に勝ち、なめくじは蛇に勝つ。浮世風呂前「―をして、一極めをしたぢやあねえかな」

む‐しけん【無試験】

試験のないこと。試験を経ないこと。「―で入学する」

⇒むしけん‐けんてい【無試験検定】

むしけん‐けんてい【無試験検定】

教員資格などを与える場合、一定の資格のある者について試験を行わないで検定すること。

⇒む‐しけん【無試験】

むし‐こ【虫籠】

①むしかご。

②(→)虫籠格子の略。

③(→)虫籠窓の略。好色一代男7「栟梠しゅろ箒に四手しで切りて―よりによつと出せば」

⇒むしこ‐ごうし【虫籠格子】

⇒むしこ‐まど【虫籠窓】

むし‐こうごう【無始曠劫】‥クワウゴフ

はじめを知ることができない無限に遠い過去。平家物語10「妻子といふものが―よりこの方生死に流転するきづななるが故に」

むしこ‐ごうし【虫籠格子】‥ガウ‥

虫籠のように目の細かい格子。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こなし【虫熟し】

気分をはらすこと。うさばらしをすること。

むし‐こぶ【虫瘤】

(→)虫癭ちゅうえいに同じ。

むしこ‐まど【虫籠窓】

格子の目を細かくした窓。

⇒むし‐こ【虫籠】

むし‐こんちゅう‐るい【無翅昆虫類】

有翅昆虫類以外、あるいはそのうちからカマアシムシ類とトビムシ類とを除いた昆虫群。さらに狭義には、シミ目のみを指す。すべて小形で、翅がなく、明瞭な変態を行わない。無翅類。↔有翅昆虫類

むし‐さされ【虫刺され】

蚊・蚤のみなど、虫に刺されること。また、刺されて起こるはれやかゆみの症状。

む‐しさん【無資産】

資産のないこと。

むし‐しぐれ【虫時雨】

多くの虫が鳴き立てるのを時雨の音にたとえていう語。〈[季]秋〉

むし‐ず【虫唾】‥ヅ

(→)虫酸むしずに同じ。

むし‐ず【虫酸】

(「虫唾」とも書く)溜飲りゅういんの気味で、胸のむかむかしたとき、口中に逆出する胃内の酸敗液。

⇒虫酸が走る

むし‐かめば【虫噛歯・齲歯】🔗⭐🔉

むし‐かめば【虫噛歯・齲歯】

むしば。むしくいば。〈倭名類聚鈔3〉

むし‐がり【虫狩】🔗⭐🔉

むし‐がり【虫狩】

野に出て虫を探して捕らえること。

むし‐くい【虫食い・虫喰い】‥クヒ🔗⭐🔉

むし‐くい【虫食い・虫喰い】‥クヒ

①虫が食うこと。また、その痕あと。また、そのような形。むしばみ。「―の古本」

②陶磁器で、釉うわぐすりが器表によくつかなかったため器物の口縁に小さな釉の剥落ができたもの。明末時代のものに多く、一種の風情ふぜいがあるので、日本の茶人に喜ばれ、後には人工的に作るようになった。虫食手。

③老いた鶯の異称。枕草子41「夏・秋の末まで老い声に鳴きて、―などようもあらぬ者は名を付けかへて」

④スズメ目ヒタキ科メボソムシクイ属の鳥の総称。森林の枝先や樹上で忙しく動きながら昆虫を捕るウグイス大の小鳥。ヨーロッパとアジアに約45種。日本ではメボソムシクイ・エゾムシクイ・センダイムシクイ・イイジマムシクイの4種が夏鳥として渡来し繁殖。

メボソムシクイ

撮影:小宮輝之

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

⇒むしくい‐ざん【虫食い算】

⇒むしくい‐ば【虫食い歯】

むしくい‐ざん【虫食い算】‥クヒ‥🔗⭐🔉

むしくい‐ざん【虫食い算】‥クヒ‥

等式の或る部分が□ で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

で表され、その数値を算出するもの。

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むしくい‐ば【虫食い歯】‥クヒ‥🔗⭐🔉

むしくい‐ば【虫食い歯】‥クヒ‥

(→)「むしば」に同じ。〈日葡辞書〉

⇒むし‐くい【虫食い・虫喰い】

むし‐く・う【虫食う】‥クフ🔗⭐🔉

むし‐く・う【虫食う】‥クフ

〔他五〕

虫が食って物をそこなう。食害する。蝕むしばむ。

むし‐ぐすり【虫薬】🔗⭐🔉

むし‐ぐすり【虫薬】

子供の虫気むしけを治す薬。

むし‐くだし【虫下し】🔗⭐🔉

むし‐くだし【虫下し】

腹中の回虫などをくだす薬。駆虫剤。

むし‐け【虫気】🔗⭐🔉

むし‐け【虫気】

①腹痛を伴う病気の総称。

②小児が、回虫または消化不良などのために体質が虚弱となり、不眠・癇癪かんしゃくなどを伴う病症。むし。

③産気さんけ。陣痛。「―づく」

むし‐けん【虫拳】🔗⭐🔉

むし‐けん【虫拳】

拳の一種。拇指おやゆびを蛙、人差指を蛇、小指をなめくじに擬して勝負を決するもの。蛙はなめくじに勝ち、蛇は蛙に勝ち、なめくじは蛇に勝つ。浮世風呂前「―をして、一極めをしたぢやあねえかな」

むし‐こなし【虫熟し】🔗⭐🔉

むし‐こなし【虫熟し】

気分をはらすこと。うさばらしをすること。

むし‐さされ【虫刺され】🔗⭐🔉

むし‐さされ【虫刺され】

蚊・蚤のみなど、虫に刺されること。また、刺されて起こるはれやかゆみの症状。

むし‐しぐれ【虫時雨】🔗⭐🔉

むし‐しぐれ【虫時雨】

多くの虫が鳴き立てるのを時雨の音にたとえていう語。〈[季]秋〉

むし‐ず【虫唾】‥ヅ🔗⭐🔉

むし‐ず【虫唾】‥ヅ

(→)虫酸むしずに同じ。

むし‐ず【虫酸】🔗⭐🔉

○虫酸が走るむしずがはしる🔗⭐🔉

○虫酸が走るむしずがはしる

口中に虫酸が出て吐気をもよおす。転じて、ひどく忌み嫌うたとえにいう。「その話を聞くと―」

⇒むし‐ず【虫酸】

むし‐ずし【蒸し鮨】

鮨の一種。味付けした椎茸しいたけ・干瓢かんぴょうなどをまぜた鮨飯に、おぼろ・金糸卵・穴子あなごの甘煮などをのせ、蒸し上げる。関西特有の鮨。ぬくずし。〈[季]冬〉

むし‐ぜめ【蒸し攻め】

風上かざかみに火を揚げ鬨ときを作り、大軍が急に攻め寄せる勢いを示して敵を疲れさせる攻撃法。

むし‐そば【蒸し蕎麦】

蒸して製した蕎麦。

むし‐タオル【蒸しタオル】

蒸して熱くし、手や顔をふくのに用いるタオル。

むしだし‐の‐かみなり【虫出しの雷】

(冬眠している虫をさそい出す意)(→)初雷はつがみなりに同じ。〈[季]春〉。好色五人女4「―ひびき渡り、いづれも驚きて」

むし‐たて【蒸し立て】

蒸したばかりであること。

むし‐たれ【虫垂・帔】

(→)「むしのたれぎぬ」の略。

む‐じつ【無実】

(古くはムシツとも)

①誠実な心のないこと。

②事実のないこと。実質のないこと。「有名―」

③罪がないのに罪があるとされること。冤罪えんざい。平家物語2「―の罪によつて遠流の重科をかうぶれば」。日葡辞書「ヒトニムシッヲイ(言)イカクル」

むし‐づくし【虫尽し】

歌などに、虫の名を多く並べあげて優劣を争うこと。また、その歌。平家物語9「草尽し・―、さまざま興ありし事ども」

むし‐とり【虫取り】

①虫をとること。

②昆虫の採集。

⇒むしとり‐すみれ【虫取菫】

⇒むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

むしとり‐すみれ【虫取菫】

タヌキモ科の多年草。欧亜大陸の高山の湿地に自生。葉は黄緑色。葉面に粘液を分泌して小虫を捕らえ、消化・吸収する。夏、スミレに似た紫花を開く。近縁種に、より小形のコウシンソウがある。

むしとりすみれ

ムシトリスミレ

提供:OPO

ムシトリスミレ

提供:OPO

⇒むし‐とり【虫取り】

むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

ナデシコ科の越年草。南ヨーロッパ原産。茎の高さ約50センチメートル。葉は卵形で白粉を帯びる。晩春、茎頂に紅紫色か白色の小花を密生。茎の節の下部に粘液を分泌し、小虫を付着させるのでこの名があるが、食虫植物ではない。観賞用。ハエトリナデシコ。小町草。

ムシトリナデシコ

撮影:関戸 勇

⇒むし‐とり【虫取り】

むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

ナデシコ科の越年草。南ヨーロッパ原産。茎の高さ約50センチメートル。葉は卵形で白粉を帯びる。晩春、茎頂に紅紫色か白色の小花を密生。茎の節の下部に粘液を分泌し、小虫を付着させるのでこの名があるが、食虫植物ではない。観賞用。ハエトリナデシコ。小町草。

ムシトリナデシコ

撮影:関戸 勇

⇒むし‐とり【虫取り】

むじな【狢・貉】

①(→)アナグマの異称。垂仁紀「是この犬、山の獣しし名を―といふを咋くひて殺しつ」。〈倭名類聚鈔18〉

②混同して、タヌキをムジナと呼ぶこともある。

⇒むじな‐も【狢藻】

むし‐なべ【蒸し鍋】

蒸し器の一種。食材を蒸すのに使うなべ。2段重ねで、上部の底に細かい孔があり、下部で湯を沸かして蒸気が吹き上がるようにしたもの。二重鍋。

むじな‐へん【豸偏】

漢字の偏の一つ。「豹」「貉」などの偏の「豸」の称。

むじな‐も【狢藻】

(形状がムジナの尾に似るのに由来する)モウセンゴケ科の多年生水草。食虫植物。池沼・水田などに浮游し、根がなく、長さ6〜25センチメートルの茎に円形・嚢状の葉が6〜8枚ずつ輪生。この嚢の毛に小虫が触れると閉じて捕らえ、消化・吸収する。夏、淡緑色5弁の小花を開く。1属1種でヨーロッパ・インド・オーストラリア・日本に点在するが稀産。

⇒むじな【狢・貉】

むし‐に【蒸煮】

①食材を蒸した後に煮ること。

②食材に少量の煮汁を加え、あるいは材料の水分だけで、蒸すように煮ること。

むし‐の‐いき【虫の息】

今にも絶えそうな呼吸。弱り果てた息づかい。

⇒むし‐とり【虫取り】

むじな【狢・貉】

①(→)アナグマの異称。垂仁紀「是この犬、山の獣しし名を―といふを咋くひて殺しつ」。〈倭名類聚鈔18〉

②混同して、タヌキをムジナと呼ぶこともある。

⇒むじな‐も【狢藻】

むし‐なべ【蒸し鍋】

蒸し器の一種。食材を蒸すのに使うなべ。2段重ねで、上部の底に細かい孔があり、下部で湯を沸かして蒸気が吹き上がるようにしたもの。二重鍋。

むじな‐へん【豸偏】

漢字の偏の一つ。「豹」「貉」などの偏の「豸」の称。

むじな‐も【狢藻】

(形状がムジナの尾に似るのに由来する)モウセンゴケ科の多年生水草。食虫植物。池沼・水田などに浮游し、根がなく、長さ6〜25センチメートルの茎に円形・嚢状の葉が6〜8枚ずつ輪生。この嚢の毛に小虫が触れると閉じて捕らえ、消化・吸収する。夏、淡緑色5弁の小花を開く。1属1種でヨーロッパ・インド・オーストラリア・日本に点在するが稀産。

⇒むじな【狢・貉】

むし‐に【蒸煮】

①食材を蒸した後に煮ること。

②食材に少量の煮汁を加え、あるいは材料の水分だけで、蒸すように煮ること。

むし‐の‐いき【虫の息】

今にも絶えそうな呼吸。弱り果てた息づかい。

ムシトリスミレ

提供:OPO

ムシトリスミレ

提供:OPO

⇒むし‐とり【虫取り】

むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

ナデシコ科の越年草。南ヨーロッパ原産。茎の高さ約50センチメートル。葉は卵形で白粉を帯びる。晩春、茎頂に紅紫色か白色の小花を密生。茎の節の下部に粘液を分泌し、小虫を付着させるのでこの名があるが、食虫植物ではない。観賞用。ハエトリナデシコ。小町草。

ムシトリナデシコ

撮影:関戸 勇

⇒むし‐とり【虫取り】

むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

ナデシコ科の越年草。南ヨーロッパ原産。茎の高さ約50センチメートル。葉は卵形で白粉を帯びる。晩春、茎頂に紅紫色か白色の小花を密生。茎の節の下部に粘液を分泌し、小虫を付着させるのでこの名があるが、食虫植物ではない。観賞用。ハエトリナデシコ。小町草。

ムシトリナデシコ

撮影:関戸 勇

⇒むし‐とり【虫取り】

むじな【狢・貉】

①(→)アナグマの異称。垂仁紀「是この犬、山の獣しし名を―といふを咋くひて殺しつ」。〈倭名類聚鈔18〉

②混同して、タヌキをムジナと呼ぶこともある。

⇒むじな‐も【狢藻】

むし‐なべ【蒸し鍋】

蒸し器の一種。食材を蒸すのに使うなべ。2段重ねで、上部の底に細かい孔があり、下部で湯を沸かして蒸気が吹き上がるようにしたもの。二重鍋。

むじな‐へん【豸偏】

漢字の偏の一つ。「豹」「貉」などの偏の「豸」の称。

むじな‐も【狢藻】

(形状がムジナの尾に似るのに由来する)モウセンゴケ科の多年生水草。食虫植物。池沼・水田などに浮游し、根がなく、長さ6〜25センチメートルの茎に円形・嚢状の葉が6〜8枚ずつ輪生。この嚢の毛に小虫が触れると閉じて捕らえ、消化・吸収する。夏、淡緑色5弁の小花を開く。1属1種でヨーロッパ・インド・オーストラリア・日本に点在するが稀産。

⇒むじな【狢・貉】

むし‐に【蒸煮】

①食材を蒸した後に煮ること。

②食材に少量の煮汁を加え、あるいは材料の水分だけで、蒸すように煮ること。

むし‐の‐いき【虫の息】

今にも絶えそうな呼吸。弱り果てた息づかい。

⇒むし‐とり【虫取り】

むじな【狢・貉】

①(→)アナグマの異称。垂仁紀「是この犬、山の獣しし名を―といふを咋くひて殺しつ」。〈倭名類聚鈔18〉

②混同して、タヌキをムジナと呼ぶこともある。

⇒むじな‐も【狢藻】

むし‐なべ【蒸し鍋】

蒸し器の一種。食材を蒸すのに使うなべ。2段重ねで、上部の底に細かい孔があり、下部で湯を沸かして蒸気が吹き上がるようにしたもの。二重鍋。

むじな‐へん【豸偏】

漢字の偏の一つ。「豹」「貉」などの偏の「豸」の称。

むじな‐も【狢藻】

(形状がムジナの尾に似るのに由来する)モウセンゴケ科の多年生水草。食虫植物。池沼・水田などに浮游し、根がなく、長さ6〜25センチメートルの茎に円形・嚢状の葉が6〜8枚ずつ輪生。この嚢の毛に小虫が触れると閉じて捕らえ、消化・吸収する。夏、淡緑色5弁の小花を開く。1属1種でヨーロッパ・インド・オーストラリア・日本に点在するが稀産。

⇒むじな【狢・貉】

むし‐に【蒸煮】

①食材を蒸した後に煮ること。

②食材に少量の煮汁を加え、あるいは材料の水分だけで、蒸すように煮ること。

むし‐の‐いき【虫の息】

今にも絶えそうな呼吸。弱り果てた息づかい。

むしだし‐の‐かみなり【虫出しの雷】🔗⭐🔉

むしだし‐の‐かみなり【虫出しの雷】

(冬眠している虫をさそい出す意)(→)初雷はつがみなりに同じ。〈[季]春〉。好色五人女4「―ひびき渡り、いづれも驚きて」

むし‐たれ【虫垂・帔】🔗⭐🔉

むし‐たれ【虫垂・帔】

(→)「むしのたれぎぬ」の略。

むし‐づくし【虫尽し】🔗⭐🔉

むし‐づくし【虫尽し】

歌などに、虫の名を多く並べあげて優劣を争うこと。また、その歌。平家物語9「草尽し・―、さまざま興ありし事ども」

むし‐とり【虫取り】🔗⭐🔉

むし‐とり【虫取り】

①虫をとること。

②昆虫の採集。

⇒むしとり‐すみれ【虫取菫】

⇒むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

むしとり‐すみれ【虫取菫】🔗⭐🔉

むしとり‐すみれ【虫取菫】

タヌキモ科の多年草。欧亜大陸の高山の湿地に自生。葉は黄緑色。葉面に粘液を分泌して小虫を捕らえ、消化・吸収する。夏、スミレに似た紫花を開く。近縁種に、より小形のコウシンソウがある。

むしとりすみれ

ムシトリスミレ

提供:OPO

ムシトリスミレ

提供:OPO

⇒むし‐とり【虫取り】

⇒むし‐とり【虫取り】

ムシトリスミレ

提供:OPO

ムシトリスミレ

提供:OPO

⇒むし‐とり【虫取り】

⇒むし‐とり【虫取り】

むしとり‐なでしこ【虫取撫子】🔗⭐🔉

むしとり‐なでしこ【虫取撫子】

ナデシコ科の越年草。南ヨーロッパ原産。茎の高さ約50センチメートル。葉は卵形で白粉を帯びる。晩春、茎頂に紅紫色か白色の小花を密生。茎の節の下部に粘液を分泌し、小虫を付着させるのでこの名があるが、食虫植物ではない。観賞用。ハエトリナデシコ。小町草。

ムシトリナデシコ

撮影:関戸 勇

⇒むし‐とり【虫取り】

⇒むし‐とり【虫取り】

⇒むし‐とり【虫取り】

⇒むし‐とり【虫取り】

むし‐の‐いき【虫の息】🔗⭐🔉

むし‐の‐いき【虫の息】

今にも絶えそうな呼吸。弱り果てた息づかい。

○虫の居所が悪いむしのいどころがわるい

普段は気にしないようなわずかな物事が気にさわり、怒りっぽい状態にある。「今日の父は―」

⇒むし【虫】

○虫の居所が悪いむしのいどころがわるい🔗⭐🔉

○虫の居所が悪いむしのいどころがわるい

普段は気にしないようなわずかな物事が気にさわり、怒りっぽい状態にある。「今日の父は―」

⇒むし【虫】

むし‐の‐くちやき【虫の口焼】

節分の晩の行事。鰯いわしの頭・毛髪・唐辛子など、臭気の強いものを焼きながら、虫除けの呪言を唱える。小正月に行うところもある。

むし‐の‐ざいしょう【無始の罪障】‥シヤウ

無始以来の煩悩・罪。平家物語10「悪業煩悩―消ゆなるものを」

むし‐の‐しらせ【虫の知らせ】

何の根拠もないが、何となくそのような気がすること。予感がすること。

むし‐の‐す【虫巣】

(細かい穴が多いからいう)練り物の玉。中国から樺太を経て日本に伝来したといい、緒締めなどに用いた。からふと玉。むしのすだま。

むし‐の‐たれぎぬ【枲の垂衣・帔】

平安・鎌倉時代、女性が外出する時、市女笠いちめがさの周りに長く垂らした薄い苧からむしの布。むし。むしたれ。むしたれのきぬ。

枲の垂衣

むし‐の‐ね【虫の音】

①虫の鳴き声。〈[季]秋〉

②地歌。手事物。江戸中期、藤尾勾当作曲。作詞者未詳。能の「松虫」の詞章を借り、虫の音すだく秋の夜に故人を慕う悲しみを歌う。

むし‐ば【虫歯・齲歯】

歯牙の硬組織を侵す疾患。また、これに侵された歯。口腔内の細菌の発酵作用によって食物のかすから作られた乳酸が歯の硬組織を侵し、また蛋白質を溶解する細菌が歯の有機質を破壊することによるとされる。虫食い歯。むしかめば。くし。うし。好色五人女1「―のいたむなど、すこしなやむ風情に袖枕取り乱して」

むし‐ば・む【虫食む・蝕む】

〔自五〕

①虫が物を食い、形をそこなう。虫食う。虫食いになる。枕草子292「月に昔を思ひ出でて―・みたる蝙蝠かわほりとり出でて」

②転じて、体や心を病気や悪習などがそこなう。「過労が健康を―・む」「悪に―・まれる」

むし‐はや・し【虫早し】

〔形ク〕

気早である。性急である。短気だ。

むし‐ばら【虫腹】

回虫などのために腹が痛むこと。好色五人女3「今年二十八まで―一度起らず」

むし‐はらい【虫払い】‥ハラヒ

(→)「むしぼし」に同じ。〈[季]夏〉

むし‐パン【蒸しパン】

ベーキング-パウダーを加えた生地を蒸して作ったパン。

む‐じひ【無慈悲】

慈悲心がないこと。あわれむ心のないこと。「―な仕打ち」「―に拒絶する」

むし‐ピン【虫ピン】

昆虫を標本箱に固定するための針。

むし‐ふうじ【虫封じ】

子供に虫気むしけの起こらないようにまじないをすること。また、その護符。

むし‐ぶえ【虫笛】

歌舞伎の小道具。虫の擬声を出す笛。

むし‐ぶすま【苧衾】

カラムシの繊維で作った寝具。一説に、「むし」は蚕のことで、「むしぶすま」は絹の夜具。古事記上「―柔にこやが下に

むし‐の‐ね【虫の音】

①虫の鳴き声。〈[季]秋〉

②地歌。手事物。江戸中期、藤尾勾当作曲。作詞者未詳。能の「松虫」の詞章を借り、虫の音すだく秋の夜に故人を慕う悲しみを歌う。

むし‐ば【虫歯・齲歯】

歯牙の硬組織を侵す疾患。また、これに侵された歯。口腔内の細菌の発酵作用によって食物のかすから作られた乳酸が歯の硬組織を侵し、また蛋白質を溶解する細菌が歯の有機質を破壊することによるとされる。虫食い歯。むしかめば。くし。うし。好色五人女1「―のいたむなど、すこしなやむ風情に袖枕取り乱して」

むし‐ば・む【虫食む・蝕む】

〔自五〕

①虫が物を食い、形をそこなう。虫食う。虫食いになる。枕草子292「月に昔を思ひ出でて―・みたる蝙蝠かわほりとり出でて」

②転じて、体や心を病気や悪習などがそこなう。「過労が健康を―・む」「悪に―・まれる」

むし‐はや・し【虫早し】

〔形ク〕

気早である。性急である。短気だ。

むし‐ばら【虫腹】

回虫などのために腹が痛むこと。好色五人女3「今年二十八まで―一度起らず」

むし‐はらい【虫払い】‥ハラヒ

(→)「むしぼし」に同じ。〈[季]夏〉

むし‐パン【蒸しパン】

ベーキング-パウダーを加えた生地を蒸して作ったパン。

む‐じひ【無慈悲】

慈悲心がないこと。あわれむ心のないこと。「―な仕打ち」「―に拒絶する」

むし‐ピン【虫ピン】

昆虫を標本箱に固定するための針。

むし‐ふうじ【虫封じ】

子供に虫気むしけの起こらないようにまじないをすること。また、その護符。

むし‐ぶえ【虫笛】

歌舞伎の小道具。虫の擬声を出す笛。

むし‐ぶすま【苧衾】

カラムシの繊維で作った寝具。一説に、「むし」は蚕のことで、「むしぶすま」は絹の夜具。古事記上「―柔にこやが下に 衾たくぶすまさやぐが下に」

むし‐ぶろ【蒸し風呂】

浴場の四方を密閉し湯気で身体を蒸し温める風呂。竈風呂かまぶろ。竈湯。空から風呂。↔湯風呂

むし‐へん【虫偏】

漢字の偏の一つ。「蚊」「蛙」などの偏の「虫」の称。

むし‐ぼし【虫干し】

夏の土用の頃、黴かびや虫害を防ぐために書籍・衣服などを日に干したり風にあてたりすること。土用干し。虫払い。〈[季]夏〉。好色五人女1「六月の初め、よろづの―せしに」。「冬物を―する」

むし‐むし【蒸し蒸し】

蒸し暑いさま。「雨上りで―する」

むし‐むしゅう【無始無終】

〔仏〕始めもなく終りもないこと。真理、仏の永遠性、または輪廻りんねの無限性をあらわす語。源平盛衰記11「―の凡夫たる事を」

むし‐むろ【蒸し室】

麹こうじを蒸し醸かもす室。

むし‐めがね【虫眼鏡】

①江戸時代、凸レンズを円筒に仕掛けた簡単な顕微鏡。筒の中に虫などを入れて観察する。

②小形の拡大鏡。ルーペ。「―で辞書を見る」

むし‐めし【蒸し飯】

①冷飯を蒸したもの。むしごはん。

②(→)強飯こわめしに同じ。

衾たくぶすまさやぐが下に」

むし‐ぶろ【蒸し風呂】

浴場の四方を密閉し湯気で身体を蒸し温める風呂。竈風呂かまぶろ。竈湯。空から風呂。↔湯風呂

むし‐へん【虫偏】

漢字の偏の一つ。「蚊」「蛙」などの偏の「虫」の称。

むし‐ぼし【虫干し】

夏の土用の頃、黴かびや虫害を防ぐために書籍・衣服などを日に干したり風にあてたりすること。土用干し。虫払い。〈[季]夏〉。好色五人女1「六月の初め、よろづの―せしに」。「冬物を―する」

むし‐むし【蒸し蒸し】

蒸し暑いさま。「雨上りで―する」

むし‐むしゅう【無始無終】

〔仏〕始めもなく終りもないこと。真理、仏の永遠性、または輪廻りんねの無限性をあらわす語。源平盛衰記11「―の凡夫たる事を」

むし‐むろ【蒸し室】

麹こうじを蒸し醸かもす室。

むし‐めがね【虫眼鏡】

①江戸時代、凸レンズを円筒に仕掛けた簡単な顕微鏡。筒の中に虫などを入れて観察する。

②小形の拡大鏡。ルーペ。「―で辞書を見る」

むし‐めし【蒸し飯】

①冷飯を蒸したもの。むしごはん。

②(→)強飯こわめしに同じ。

むし‐の‐ね【虫の音】

①虫の鳴き声。〈[季]秋〉

②地歌。手事物。江戸中期、藤尾勾当作曲。作詞者未詳。能の「松虫」の詞章を借り、虫の音すだく秋の夜に故人を慕う悲しみを歌う。

むし‐ば【虫歯・齲歯】

歯牙の硬組織を侵す疾患。また、これに侵された歯。口腔内の細菌の発酵作用によって食物のかすから作られた乳酸が歯の硬組織を侵し、また蛋白質を溶解する細菌が歯の有機質を破壊することによるとされる。虫食い歯。むしかめば。くし。うし。好色五人女1「―のいたむなど、すこしなやむ風情に袖枕取り乱して」

むし‐ば・む【虫食む・蝕む】

〔自五〕

①虫が物を食い、形をそこなう。虫食う。虫食いになる。枕草子292「月に昔を思ひ出でて―・みたる蝙蝠かわほりとり出でて」

②転じて、体や心を病気や悪習などがそこなう。「過労が健康を―・む」「悪に―・まれる」

むし‐はや・し【虫早し】

〔形ク〕

気早である。性急である。短気だ。

むし‐ばら【虫腹】

回虫などのために腹が痛むこと。好色五人女3「今年二十八まで―一度起らず」

むし‐はらい【虫払い】‥ハラヒ

(→)「むしぼし」に同じ。〈[季]夏〉

むし‐パン【蒸しパン】

ベーキング-パウダーを加えた生地を蒸して作ったパン。

む‐じひ【無慈悲】

慈悲心がないこと。あわれむ心のないこと。「―な仕打ち」「―に拒絶する」

むし‐ピン【虫ピン】

昆虫を標本箱に固定するための針。

むし‐ふうじ【虫封じ】

子供に虫気むしけの起こらないようにまじないをすること。また、その護符。

むし‐ぶえ【虫笛】

歌舞伎の小道具。虫の擬声を出す笛。

むし‐ぶすま【苧衾】

カラムシの繊維で作った寝具。一説に、「むし」は蚕のことで、「むしぶすま」は絹の夜具。古事記上「―柔にこやが下に

むし‐の‐ね【虫の音】

①虫の鳴き声。〈[季]秋〉

②地歌。手事物。江戸中期、藤尾勾当作曲。作詞者未詳。能の「松虫」の詞章を借り、虫の音すだく秋の夜に故人を慕う悲しみを歌う。

むし‐ば【虫歯・齲歯】

歯牙の硬組織を侵す疾患。また、これに侵された歯。口腔内の細菌の発酵作用によって食物のかすから作られた乳酸が歯の硬組織を侵し、また蛋白質を溶解する細菌が歯の有機質を破壊することによるとされる。虫食い歯。むしかめば。くし。うし。好色五人女1「―のいたむなど、すこしなやむ風情に袖枕取り乱して」

むし‐ば・む【虫食む・蝕む】

〔自五〕

①虫が物を食い、形をそこなう。虫食う。虫食いになる。枕草子292「月に昔を思ひ出でて―・みたる蝙蝠かわほりとり出でて」

②転じて、体や心を病気や悪習などがそこなう。「過労が健康を―・む」「悪に―・まれる」

むし‐はや・し【虫早し】

〔形ク〕

気早である。性急である。短気だ。

むし‐ばら【虫腹】

回虫などのために腹が痛むこと。好色五人女3「今年二十八まで―一度起らず」

むし‐はらい【虫払い】‥ハラヒ

(→)「むしぼし」に同じ。〈[季]夏〉

むし‐パン【蒸しパン】

ベーキング-パウダーを加えた生地を蒸して作ったパン。

む‐じひ【無慈悲】

慈悲心がないこと。あわれむ心のないこと。「―な仕打ち」「―に拒絶する」

むし‐ピン【虫ピン】

昆虫を標本箱に固定するための針。

むし‐ふうじ【虫封じ】

子供に虫気むしけの起こらないようにまじないをすること。また、その護符。

むし‐ぶえ【虫笛】

歌舞伎の小道具。虫の擬声を出す笛。

むし‐ぶすま【苧衾】

カラムシの繊維で作った寝具。一説に、「むし」は蚕のことで、「むしぶすま」は絹の夜具。古事記上「―柔にこやが下に 衾たくぶすまさやぐが下に」

むし‐ぶろ【蒸し風呂】

浴場の四方を密閉し湯気で身体を蒸し温める風呂。竈風呂かまぶろ。竈湯。空から風呂。↔湯風呂

むし‐へん【虫偏】

漢字の偏の一つ。「蚊」「蛙」などの偏の「虫」の称。

むし‐ぼし【虫干し】

夏の土用の頃、黴かびや虫害を防ぐために書籍・衣服などを日に干したり風にあてたりすること。土用干し。虫払い。〈[季]夏〉。好色五人女1「六月の初め、よろづの―せしに」。「冬物を―する」

むし‐むし【蒸し蒸し】

蒸し暑いさま。「雨上りで―する」

むし‐むしゅう【無始無終】

〔仏〕始めもなく終りもないこと。真理、仏の永遠性、または輪廻りんねの無限性をあらわす語。源平盛衰記11「―の凡夫たる事を」

むし‐むろ【蒸し室】

麹こうじを蒸し醸かもす室。

むし‐めがね【虫眼鏡】

①江戸時代、凸レンズを円筒に仕掛けた簡単な顕微鏡。筒の中に虫などを入れて観察する。

②小形の拡大鏡。ルーペ。「―で辞書を見る」

むし‐めし【蒸し飯】

①冷飯を蒸したもの。むしごはん。

②(→)強飯こわめしに同じ。

衾たくぶすまさやぐが下に」

むし‐ぶろ【蒸し風呂】

浴場の四方を密閉し湯気で身体を蒸し温める風呂。竈風呂かまぶろ。竈湯。空から風呂。↔湯風呂

むし‐へん【虫偏】

漢字の偏の一つ。「蚊」「蛙」などの偏の「虫」の称。

むし‐ぼし【虫干し】

夏の土用の頃、黴かびや虫害を防ぐために書籍・衣服などを日に干したり風にあてたりすること。土用干し。虫払い。〈[季]夏〉。好色五人女1「六月の初め、よろづの―せしに」。「冬物を―する」

むし‐むし【蒸し蒸し】

蒸し暑いさま。「雨上りで―する」

むし‐むしゅう【無始無終】

〔仏〕始めもなく終りもないこと。真理、仏の永遠性、または輪廻りんねの無限性をあらわす語。源平盛衰記11「―の凡夫たる事を」

むし‐むろ【蒸し室】

麹こうじを蒸し醸かもす室。

むし‐めがね【虫眼鏡】

①江戸時代、凸レンズを円筒に仕掛けた簡単な顕微鏡。筒の中に虫などを入れて観察する。

②小形の拡大鏡。ルーペ。「―で辞書を見る」

むし‐めし【蒸し飯】

①冷飯を蒸したもの。むしごはん。

②(→)強飯こわめしに同じ。

むし‐の‐くちやき【虫の口焼】🔗⭐🔉

むし‐の‐くちやき【虫の口焼】

節分の晩の行事。鰯いわしの頭・毛髪・唐辛子など、臭気の強いものを焼きながら、虫除けの呪言を唱える。小正月に行うところもある。

むし‐の‐しらせ【虫の知らせ】🔗⭐🔉

むし‐の‐しらせ【虫の知らせ】

何の根拠もないが、何となくそのような気がすること。予感がすること。

むし‐の‐す【虫巣】🔗⭐🔉

むし‐の‐す【虫巣】

(細かい穴が多いからいう)練り物の玉。中国から樺太を経て日本に伝来したといい、緒締めなどに用いた。からふと玉。むしのすだま。

むし‐の‐ね【虫の音】🔗⭐🔉

むし‐の‐ね【虫の音】

①虫の鳴き声。〈[季]秋〉

②地歌。手事物。江戸中期、藤尾勾当作曲。作詞者未詳。能の「松虫」の詞章を借り、虫の音すだく秋の夜に故人を慕う悲しみを歌う。

むし‐ば【虫歯・齲歯】🔗⭐🔉

むし‐ば【虫歯・齲歯】

歯牙の硬組織を侵す疾患。また、これに侵された歯。口腔内の細菌の発酵作用によって食物のかすから作られた乳酸が歯の硬組織を侵し、また蛋白質を溶解する細菌が歯の有機質を破壊することによるとされる。虫食い歯。むしかめば。くし。うし。好色五人女1「―のいたむなど、すこしなやむ風情に袖枕取り乱して」

むし‐ば・む【虫食む・蝕む】🔗⭐🔉

むし‐ば・む【虫食む・蝕む】

〔自五〕

①虫が物を食い、形をそこなう。虫食う。虫食いになる。枕草子292「月に昔を思ひ出でて―・みたる蝙蝠かわほりとり出でて」

②転じて、体や心を病気や悪習などがそこなう。「過労が健康を―・む」「悪に―・まれる」

むし‐はや・し【虫早し】🔗⭐🔉

むし‐はや・し【虫早し】

〔形ク〕

気早である。性急である。短気だ。

むし‐ばら【虫腹】🔗⭐🔉

むし‐ばら【虫腹】

回虫などのために腹が痛むこと。好色五人女3「今年二十八まで―一度起らず」

むし‐はらい【虫払い】‥ハラヒ🔗⭐🔉

むし‐はらい【虫払い】‥ハラヒ

(→)「むしぼし」に同じ。〈[季]夏〉

むし‐ピン【虫ピン】🔗⭐🔉

むし‐ピン【虫ピン】

昆虫を標本箱に固定するための針。

むし‐ふうじ【虫封じ】🔗⭐🔉

むし‐ふうじ【虫封じ】

子供に虫気むしけの起こらないようにまじないをすること。また、その護符。

むし‐ぶえ【虫笛】🔗⭐🔉

むし‐ぶえ【虫笛】

歌舞伎の小道具。虫の擬声を出す笛。

むし‐へん【虫偏】🔗⭐🔉

むし‐へん【虫偏】

漢字の偏の一つ。「蚊」「蛙」などの偏の「虫」の称。

むし‐ぼし【虫干し】🔗⭐🔉

むし‐ぼし【虫干し】

夏の土用の頃、黴かびや虫害を防ぐために書籍・衣服などを日に干したり風にあてたりすること。土用干し。虫払い。〈[季]夏〉。好色五人女1「六月の初め、よろづの―せしに」。「冬物を―する」

むし‐めがね【虫眼鏡】🔗⭐🔉

むし‐めがね【虫眼鏡】

①江戸時代、凸レンズを円筒に仕掛けた簡単な顕微鏡。筒の中に虫などを入れて観察する。

②小形の拡大鏡。ルーペ。「―で辞書を見る」

○虫も殺さぬむしもころさぬ🔗⭐🔉

○虫も殺さぬむしもころさぬ

きわめて温和なさまの形容。「―顔」

⇒むし【虫】

むし‐もち【虫持ち】

虫気むしけのあること。また、その子ども。

むし‐もち【蒸し餅】

蒸して作った餅。〈日葡辞書〉

むし‐もの【蒸し物】

①蒸した野菜・魚介の類。蒸して作った料理。大和物語「広き庭に生ひたる菜を摘みて、―といふものにして」

②蒸菓子。また、赤飯など蒸した飯。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「いはねど知れし―・煮染にしめ」

む‐しゃ【武者】

①戦いに従事する人。つわもの。武士。むさ。大鏡清和「いまのよに源氏の―のぞうは」

②(→)武者所むしゃどころの略。

⇒むしゃ‐いでたち【武者出立】

⇒むしゃ‐え【武者絵】

⇒むしゃ‐おし【武者押し】

⇒むしゃ‐がえし【武者返し】

⇒むしゃ‐かくし【武者隠し】

⇒むしゃ‐くみ【武者組】

⇒むしゃ‐けぶり【武者烟】

⇒むしゃ‐しゅぎょう【武者修行】

⇒むしゃ‐ぞうし【武者草子】

⇒むしゃ‐ぞうり【武者草履】

⇒むしゃ‐ぞろえ【武者揃え】

⇒むしゃ‐だいしょう【武者大将】

⇒むしゃ‐だ・つ【武者立つ】

⇒むしゃ‐だまり【武者溜り】

⇒むしゃ‐づかい【武者遣い】

⇒むしゃ‐どころ【武者所】

⇒むしゃ‐にんぎょう【武者人形】

⇒むしゃ‐ばしり【武者走り】

⇒むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】

⇒むしゃ‐ぶり【武者振り】

⇒むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】

⇒むしゃ‐ぼこり【武者埃】

⇒むしゃ‐まど【武者窓】

⇒むしゃ‐わらじ【武者草鞋】

む‐しゃ【無遮】

〔仏〕寛容で、差別や制限のないこと。「―平等」

⇒むしゃ‐え【無遮会】

むし‐や【虫屋】

①虫籠。新撰六帖6「住みなれし元の野原やしのぶらん移す―に虫のわぶるは」

②松虫・鈴虫・蛍などを売る家。また、その人。

むしゃ‐いでたち【武者出立】

甲冑かっちゅうをつけ、弓・刀をとること。武装。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐え【武者絵】‥ヱ

武者の甲冑姿や戦いのようすを描いた絵。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐え【無遮会】‥ヱ

道俗・貴賤・上下の別なく、来集したすべての人々に一切平等に財と法を施す法会。無遮施。無遮大会。持統紀「無遮大会を五つの寺…に設く」

⇒む‐しゃ【無遮】

むしゃ‐おし【武者押し】

武者が隊を組んで進んで行くこと。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐がえし【武者返し】‥ガヘシ

武家屋敷の表長屋の小溝こみぞの縁に一歩置きに立てた石。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐かくし【武者隠し】

帳台構ちょうだいがまえのこと。俗に、武者を忍ばせて警固に当たらせたという。

⇒む‐しゃ【武者】

むし‐やき【蒸し焼き】

鍋・土器などに食材を入れ、密閉して焼くこと。また、その焼いたもの。「魚の―」

む‐じゃき【無邪気】

①邪心のないこと。わるぎのないこと。「―ないたずら」

②深い考えのないこと。考えの単純なこと。「そんな―なことを言っていられない」

③あどけなく、かわいらしいこと。「―にほほえむ」

むしゃく【無錫】

(Wuxi)中国江蘇省南部、太湖北岸にある工業都市。大運河と上海・南京間の鉄道に沿い、交通・経済上の要地。景勝地が多い。人口142万6千(2000)。

む‐しゃく【無爵】

爵位を持たないこと。

む‐じゃく【無着・無著】‥ヂヤク

〔仏〕執着しゅうじゃくのないこと。無執むしゅう。

むじゃく【無着・無著】‥ヂヤク

(梵語Asaṅga)大乗仏教の僧。4〜5世紀頃の北西インド、プルシャプラ(今のペシャーワル)の人。弥勒に師事し、瑜伽ゆが・唯識ゆいしきの教えを広めた。世親せしんの兄。著「摂大乗論」「金剛般若経論」など。無着菩薩。アサンガ。

むしゃ‐くしゃ

〔副〕

①乱れもつれるさま。「―とした髪」

②腹が立って平静でいられないさま。むさくさ。「叱られて―する」

⇒むしゃくしゃ‐ばら【むしゃくしゃ腹】

むしゃくしゃ‐ばら【むしゃくしゃ腹】

煩悶のあまり腹立つこと。癇癪かんしゃくをおこすこと。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「希世は偏執―」

⇒むしゃ‐くしゃ

むしゃ‐くみ【武者組】

昔の軍隊の編制法。謙信流では、騎馬武者5騎を小組といい、5小組を一組と称した。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐けぶり【武者烟】

敵軍の蹴立てる塵埃。↔武者ぼこり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐さい【武射祭】

栃木県日光市の二荒山ふたらさん神社で行われる鏑矢かぶらやを射る行事。正月4日(古くは2月4日の蟇目ひきめ式神事)本宮で祭式の後、中宮祠に至り、射場で湖面に臨み、鏑矢・雁股かりまたを射る。→歩射ぶしゃ

むしゃ‐じけん【霧社事件】

1930年、台湾台中州霧社で発生した植民地圧制に対する高山族の武装蜂起事件。日本人134名が殺害され、軍隊・警察により武力鎮圧。鎮圧後の報復によるものも含め、約1000名の高山族住民が死亡。

むし‐やしない【虫養ひ】‥ヤシナヒ

食欲その他の欲望を一時的にしのぐこと。また、そのもの。玉塵抄45「叢林のことばに―の薬と云ふ」

むしゃ‐しゅぎょう【武者修行】‥ギヤウ

武士が諸国を回って、武術の修行・鍛錬をすること。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぞうし【武者草子】‥ザウ‥

武者絵をつづった草子。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぞうり【武者草履】‥ザウ‥

乳ち3と紐とを布などでこしらえた、子供の履く藁草履。むしゃわらじ。ごんず。ごんずわらじ。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぞろえ【武者揃え】‥ゾロヘ

出陣の際などに、軍勢をそろえること。せいぞろい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐だいしょう【武者大将】‥シヤウ

戦国時代、軍中で、すべての武者を指揮する職名。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐だ・つ【武者立つ】

〔自四〕

出陣の用意をする。武装する。愚管抄5「入道、福原より―・ちてにはかにのぼりて」

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐だまり【武者溜り】

城門内の外郭に沿った広い場所。武者の屯集・勢揃いにあてる。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐づかい【武者遣い】‥ヅカヒ

戦陣で士卒を指揮すること。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐どころ【武者所】

①(→)「院の武者所」の略。

②建武政権の武力機関の一つ。1334年(建武1)に設置。主として京都の警備をつかさどる。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐にんぎょう【武者人形】‥ギヤウ

端午の節句にかざる武者姿の人形。兜かぶと人形。五月人形。〈[季]夏〉

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃのこうじ【武者小路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒むしゃのこうじ‐さねあつ【武者小路実篤】

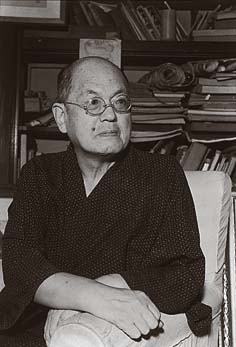

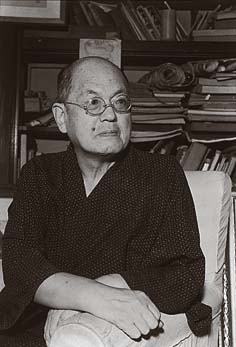

むしゃのこうじ‐さねあつ【武者小路実篤】‥ヂ‥

小説家。東京生れ。東大中退。志賀直哉らと雑誌「白樺」を創刊。「新しき村」をつくり、絵もよくし、人生肯定・人間信頼を唱えた。作「お目出たき人」「その妹」「人間万歳」「愛欲」「真理先生」など。文化勲章。(1885〜1976)

武者小路実篤

撮影:田村 茂

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

→作品:『友情』

⇒むしゃのこうじ【武者小路】

むしゃのこうじ‐せんけ【武者小路千家】‥ヂ‥

千利休を始祖とする茶道の流派で、千宗旦の次子一翁宗守の家系。京都武者小路に分家したので町名をとって呼ばれる。代々宗守を名乗る。→三千家

むしゃ‐ばしり【武者走り】

①城の土居の下、城内屋敷裏の間に幅3間の道をあけておいて武者の往来の用に供した所。また、天守の各層の入側いりがわ。

②近世の大形軍船で、船首から船尾に通ずる左右の舷側沿いの板縁。

③江戸初期の、劇場の舞台の橋掛り。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶぎょう【武者奉行】‥ギヤウ

戦国時代、武者の進退、戦時の軍中の指揮をつかさどった役。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐ぶり【武者振り】

武士が甲冑かっちゅうをつけた姿。また、武士としてのふるまい。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃぶり‐つ・く

〔自五〕

力をこめて激しくとりつく。むさぶりつく。「母親に―・く」

むしゃ‐ぶるい【武者振い・武者震い・武者顫い】‥ブルヒ

戦陣に臨む時などに心が勇み立つあまり、身体のふるえること。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゃべつ【無差別】

⇒むさべつ。〈日葡辞書〉

むしゃ‐ぼこり【武者埃】

味方の軍の蹴立てる塵埃。↔武者けぶり。

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐まど【武者窓】

武家屋敷の表長屋の表側に設けた、太い竪格子たてごうしのある窓。武家窓。

武者窓

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

⇒む‐しゃ【武者】

むしゃ‐むしゃ

①無作法にほおばって食べるさま。「―と食う」

②毛などが乱れ、もつれたさま。もしゃもしゃ。「―の頭」

ムシャラフ【Pervez Musharraf】

パキスタンの軍人・政治家。ニューデリー生れ。1998年陸軍参謀長。99年クーデターにより主席行政官、2001年大統領。(1943〜)

むしゃり‐むしゃり

物を無作法に食べるさま。

むしゃ‐りんどう【武佐竜胆】‥ダウ

シソ科の多年草。東北アジアの冷温帯に広く分布する。日本では中部以北の本州と北海道の草地に自生。茎は角張って高さ30〜40センチメートル。全草に白毛がある。線形の葉を対生。夏に茎頂に紫色、唇形の美しい花を数個付ける。武佐むさは最初の発見地、滋賀県近江八幡市の地名。

むしゃ‐わらじ【武者草鞋】‥ワラヂ

(→)武者草履むしゃぞうりに同じ。

⇒む‐しゃ【武者】

む‐しゅ【無主】

所有主のないこと。

⇒むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

⇒むしゅ‐ふう【無主風】

⇒むしゅ‐ぶつ【無主物】

む‐しゅ【無数】

〔仏〕(→)阿僧祇あそうぎに同じ。無数劫。

む‐しゅう【無臭】‥シウ

くさみのないこと。においのないこと。「無味―」

む‐しゅう【無執】‥シフ

〔仏〕執着しゅうじゃくしないこと。無着むじゃく。

む‐じゅう【無住】‥ヂユウ

〔仏〕

①基づくもの、よりどころがないこと。

②執着のないこと。「―心」

③寺院に住職のいないこと。また、その寺。

⇒むじゅう‐じ【無住寺】

むじゅう【無住】‥ヂユウ

鎌倉後期の臨済宗の僧。名は道暁、号は一円。鎌倉の人。上洛して諸宗を学び、禅を円爾に受け、尾張の長母寺に止住した。諡号しごうは大円国師。著「沙石集しゃせきしゅう」「雑談集ぞうたんしゅう」など。(1226〜1312)

→文献資料[沙石集]

む‐しゅうきょう【無宗教】‥ケウ

①信仰する宗教をもっていないこと。

②冠婚葬祭で、どの宗教にもよらないこと。

むじゅう‐じ【無住寺】‥ヂユウ‥

住職のいない寺。

⇒む‐じゅう【無住】

むしゅうはい‐ゆうびんきょく【無集配郵便局】‥シフ‥イウ‥

郵便物の集配を行わず、窓口業務のみを行う郵便局。

む‐じゅうりょう【無重量】‥ヂユウリヤウ

(→)無重力状態に同じ。

む‐じゅうりょく‐じょうたい【無重力状態】‥ヂユウ‥ジヤウ‥

宇宙船内などで、慣性力が重力と釣り合い、あたかも重力がないかのように感じられる状態。無重量。

む‐しゅく【無宿】

①一定の住居および正業を持たないこと。また、その人。やどなし。

②(→)無宿者に同じ。

⇒むしゅく‐もの【無宿者】

⇒むしゅく‐ろう【無宿牢】

むしゅく‐もの【無宿者】

江戸時代、人別帳にんべつちょうからはずされた者。無宿。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅく‐ろう【無宿牢】‥ラウ

江戸伝馬てんま町の牢屋敷の一部、無宿者の罪人を入れた牢屋。二間牢にけんろう。

⇒む‐しゅく【無宿】

むしゅてき‐めいだい【無主的命題】

①(→)非人称命題に同じ。

②述語のみの命題。

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅび【無首尾】

首尾のわるいこと。ふしゅび。

むしゅ‐ふう【無主風】

(世阿弥の用語)他の芸を似せるだけで、まだ自分のものになりきっていない芸境。↔有主風うしゅふう。

⇒む‐しゅ【無主】

むしゅ‐ぶつ【無主物】

〔法〕何人の所有にも属さない物。→先占2→先占取得

⇒む‐しゅ【無主】

む‐しゅみ【無趣味】

趣味のないこと。無風流。没趣味。「―な服装」

む‐じゅん【矛盾】

①[詩経秦風小戎、疏「兵甲矛盾、備具如是」]矛ほこと盾たて。

②戦い。喧嘩。日葡辞書「ムジュンニヲヨブ」

③[韓非子難一](楚の国に矛と盾とを売る者がいて、自分の矛はどんな盾をも破ることができ、自分の盾はどんな矛をも防ぐことができると誇っていたが、人に「お前の矛でお前の盾を突いたらどうか」といわれ、答えられなかったという故事に基づく)事の前後のととのわないこと。つじつまの合わないこと。自家撞着じかどうちゃく。「前後が―した発言」

④〔論〕(contradiction)(明治15年「哲学字彙」初出)

㋐同一の命題が肯定されると同時に否定されること。あるいは、命題とその否定との連言(AかつAでない)。

㋑現実のうちにある両立しがたい、相互に排斥しあうような事物・傾向・力などの関係。

⇒むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

⇒むじゅん‐げんり【矛盾原理】

⇒むじゅん‐たいとう【矛盾対当】

⇒むじゅん‐りつ【矛盾律】

⇒むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

むじゅん‐がいねん【矛盾概念】

〔論〕一方が直接に他方の否定であり、中間的なものを容れないような概念(例、有と無、人間と非人間)。単に量的な相対的差別(例、賢と愚)の反対概念との区別を要する。矛盾概念のうち、ある性質を肯定的に意味するのが、積極的(肯定)概念(例、有・人間)。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐げんり【矛盾原理】

〔論〕(→)矛盾律に同じ。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐たいとう【矛盾対当】‥タウ

〔論〕(oppositio contradictoria ラテン)対当関係の一種。全称肯定命題(A)と特称否定命題(O)との対当関係、および全称否定命題(E)と特称肯定命題(I)との対当関係。Aが真ならばOは偽、Oが真ならばAは偽、Eが真ならばIは偽、Iが真ならばEは偽という関係があり、二つの命題は共に真なることも、共に偽なることもできない。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐りつ【矛盾律】

〔論〕思考の法則の一つ。「Aは非Aでない」または「SはPであると同時に非Pであることはできない」という形式で表す。この原理は、一定の論述や討論において概念の内容を変えてはならないことを意味し、同一原理の反面をなす。矛盾原理。→同一原理→思考の原理。

⇒む‐じゅん【矛盾】

むじゅん‐れいかく【矛盾冷覚】

「冷覚れいかく」参照。

⇒む‐じゅん【矛盾】

む‐しょ

(多く片仮名で書く)「刑務所」を略した俗語。

む‐しょ【墓所】

はかば。はかどころ。ぼしょ。平家物語3「件くだんの―は大和の国添上そうのかんの郡、川上の村、般若野の五三昧なり」

む‐しょう【無性】‥シヤウ

①〔仏〕

㋐自性(固定的実体)がないこと。

㋑(無性有情の略)仏となる素質のないもの。無仏性。↔有性うしょう。

②自制心がなくなり正体を失うさま。ただひたすら。日葡辞書「ムシャウナヒト」

⇒むしょう‐に【無性に・無上に】

⇒むしょう‐やみ‐に【無性闇に】

む‐しょう【無償】‥シヤウ

①報酬のないこと。「―の奉仕」

②代価を払わないですむこと。ただ。無料。「―で配る」

⇒むしょう‐けいやく【無償契約】

⇒むしょう‐こうい【無償行為】

⇒むしょう‐こうふ【無償交付】

⇒むしょう‐ろうどう【無償労働】

む‐しょう【霧鐘】

航路標識に取りつけられ、濃霧の際、自動装置で鐘を鳴らし、標識の位置を知らせるもの。

む‐じょう【無上】‥ジヤウ

この上もないこと。最もすぐれたこと。最上。「―の光栄」「―の喜び」

⇒むじょう‐しょうがく【無上正覚】

⇒むじょう‐そん【無上尊】

⇒むじょう‐どう【無上道】

⇒むじょう‐ぼだい【無上菩提】

⇒むじょう‐めいほう【無上命法】

む‐じょう【無状・亡状】‥ジヤウ

①取り立てていうほどの善い行いや功のないこと。

②無礼。ぼうじょう。

む‐じょう【無城】‥ジヤウ

江戸時代、陣屋だけ持ち、城郭を持たない大名の家格。

む‐じょう【無常】‥ジヤウ

①〔仏〕一切の物は生滅・変化して常住でないこと。方丈記「その、主と栖と、―を争ふさま」。「諸行―」

②人生のはかないこと。

③人の死去。徒然草「―の身に迫りぬる事を心にひしとかけて」

⇒むじょう‐かぜ【無常風】

⇒むじょう‐かん【無常観】

⇒むじょう‐ぎ【無常気】

⇒むじょう‐こう【無常講】

⇒むじょう‐ごころ【無常心】

⇒むじょう‐しょ【無常所】

⇒むじょう‐じんそく【無常迅速】

⇒むじょう‐ちょう【無常鳥】

⇒むじょう‐ど【無常人】

⇒むじょう‐の‐かぜ【無常の風】

⇒むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】

⇒むじょう‐ばなし【無常咄】

⇒むじょう‐もん【無常門】

⇒むじょう‐やすみ【無常休み】

む‐じょう【無情】‥ジヤウ

①なさけ心のないこと。情愛のないこと。「―の雨」

②心のないこと。木や石などにいう。非情。「―の草木」

むじょう‐かぜ【無常風】‥ジヤウ‥

(→)「無常の風」に同じ。

⇒む‐じょう【無常】

むし‐ようかん【蒸羊羹】‥ヤウ‥

羊羹の一種。小豆漉餡あずきこしあんに砂糖・小麦粉・片栗粉および食塩を加えて練り、木枠を置いた蒸籠せいろうに流し込んで蒸したもの。

むじょう‐かん【無常観】‥ジヤウクワン

一切のものは無常であるとする観想。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ぎ【無常気】‥ジヤウ‥

(→)無常心に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「ただ―でをかしうない」

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐けいやく【無償契約】‥シヤウ‥

贈与・使用貸借のように、当事者の一方のみが出捐しゅつえんし、他方の当事者は、これと対価的意味をもつ出捐をしない契約。

⇒む‐しょう【無償】

む‐じょうけん【無条件】‥デウ‥

何の条件も伴わないこと。「―で許可する」

⇒むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】

むじょうけん‐こうふく【無条件降伏】‥デウ‥カウ‥

兵具・武器その他一切を、無条件に敵に委ねて降伏すること。

⇒む‐じょうけん【無条件】

むしょう‐こう【無称光】‥クワウ

〔仏〕十二光の一つ。言葉で称讃することができない阿弥陀の光明。

むじょう‐こう【無常講】‥ジヤウカウ

講中に死人のあった場合に、葬儀の費用にあてるための講。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐こうい【無償行為】‥シヤウカウヰ

対価を得ないで出捐しゅつえんをすることを内容とする法律行為。

⇒む‐しょう【無償】

むしょう‐こうふ【無償交付】‥シヤウカウ‥

①無料で引き渡すこと。

②積立金または資産再評価による評価益を資本金に繰り入れる際に発行する新株式を、無償で旧株主に交付すること。→株式分割。

⇒む‐しょう【無償】

むじょう‐ごころ【無常心】‥ジヤウ‥

無常を感ずる心。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「浮世の頼み涙にくれ、―や入相の鐘物凄く」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょ【無常所】‥ジヤウ‥

墓場。墓地。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐しょうがく【無上正覚】‥ジヤウシヤウ‥

〔仏〕最上の正しい覚知。仏の悟り。無上正等覚。無上菩提。阿耨多羅三藐三菩提あのくたらさんみゃくさんぼだい。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐じんそく【無常迅速】‥ジヤウ‥

人の世の移り変りがきわめて早いこと。歳月は人を待たず、人の死の早く来ること。正法眼蔵随聞記2「―也、生死事大也、暫く存命の間」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐そん【無上尊】‥ジヤウ‥

仏の尊称。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐ちょう【無常鳥】‥ジヤウテウ

冥途めいどにいるという鳥。ホトトギスの異称という。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ど【無常人】‥ジヤウ‥

墓の穴掘人。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐どう【無上道】‥ジヤウダウ

〔仏〕この上もなくすぐれた道。仏道。今昔物語集1「何を以てか座として―を成じょうじ給ひけむ」

⇒む‐じょう【無上】

むしょう‐に【無性に・無上に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみに。いちずに。やたらに。「―のどがかわく」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐にん【無生忍】‥シヤウ‥

〔仏〕(無生法忍の略)生滅を超えた絶対不変の真理を悟って心が安んずること。

むじょう‐の‐かぜ【無常の風】‥ジヤウ‥

風が花を散らすように、無常が人の命を奪い去ること。日葡辞書「ムジャウノカゼニサソワルル」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐の‐せっき【無常の刹鬼】‥ジヤウ‥

死をたとえていう。日葡辞書「ムジャウノセッキニヲッタテ(追立)ラレントキ」

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐ばなし【無常咄】‥ジヤウ‥

仏教の信仰に関したはなし。好色一代男5「碁のお相手になり、笙を吹き、―・内証事」

⇒む‐じょう【無常】

むしょうほう‐にん【無生法忍】‥シヤウホフ‥

〔仏〕(→)無生忍に同じ。

むじょう‐ぼだい【無上菩提】‥ジヤウ‥

〔仏〕(→)無上正覚に同じ。山家集「―の心をよみける」

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐めいほう【無上命法】‥ジヤウ‥ハフ

〔哲〕(→)定言命法に同じ。

⇒む‐じょう【無上】

むじょう‐もん【無常門】‥ジヤウ‥

葬礼の時だけに使う門。大名屋敷には必ずあって、ふだんは閉ざされていた。

⇒む‐じょう【無常】

むじょう‐やすみ【無常休み】‥ジヤウ‥

越後地方で、葬式のある日、村内一般が休業することをいう。

⇒む‐じょう【無常】

むしょう‐やみ‐に【無性闇に】‥シヤウ‥

〔副〕

むやみやたら。めちゃくちゃ。好色一代男5「恋も遠慮も―、見しりごしなる悪口」

⇒む‐しょう【無性】

むしょう‐ろうどう【無償労働】‥シヤウラウ‥

(→)アンペイド‐ワークに同じ。

⇒む‐しょう【無償】

む‐しょえ【無所依】

よりどころのないこと。

む‐しょく【無色】

①色のないこと。むしき。「―透明」

②転じて、一党一派に偏らないこと。「政治的に―だ」「―の立場」

⇒むしょく‐こうかく【無色光覚】

⇒むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】

む‐しょく【無職】

一定の職業のないこと。無職業。「住所不定、―」

むしょく‐こうかく【無色光覚】‥クワウ‥

白黒の系統だけの光覚。

⇒む‐しょく【無色】

むしょく‐こうぶつ【無色鉱物】‥クワウ‥

肉眼で透明あるいは白色に見え、薄片では透明に見える造岩鉱物。石英・長石など。

⇒む‐しょく【無色】

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

む‐しょさ【無所作】

なすところのないこと。無為。天草本伊曾保物語「なぜ左様に―にはござるぞ」

む‐しょぞく【無所属】

属する所のないこと。政党などのどれにも属さないこと。「―議員」「―の画家」

む‐しょとく【無所得】

①収入のないこと。

②〔仏〕執着・分別を離れ、何ものにもとらわれない境地。

むしり‐ざかな【毟り魚】

①煮たり焼いたりした魚の身を細かく手でむしったもの。

②祝いの席などで、大きな魚を煮てそのまま大皿で出し、各自で取って食べるもの。むしり。

むしり‐と・る【毟り取る】

〔他五〕

むしって取る。もぎとる。無理に取る。「雑草を―・る」「掛布団を―・る」

む‐しりょく【無資力】

資力のないこと。

むし・る【毟る・挘る】

〔他五〕

①密着しているものを、引き抜く。また、引きちぎる。宇治拾遺物語4「生けながら毛を―・らせければ」。「草を―・る」

②綿を手でさばく。つばなかす。

③魚などの、身をほぐす。「スルメを―・る」

むじ・る

〔自五〕

(東北地方で)道などを曲がる。

む‐じるし【無印】

①しるしのないこと。「―商品」

②競馬・競輪などで、入賞する見込みがないと予想される、したがってマークされない馬・選手。

むしろ【筵・席・蓆・莚】

①藺い・蒲がま・藁わら・竹などで編んだ敷物の総称。〈日本霊異記下訓釈〉

②「わらむしろ」の略。

③すわる場所。会合の場席。座席。徒然草「一道に携はる人、あらぬ道の―に臨みて」

⇒むしろ‐うち【筵打ち】

⇒むしろ‐おり【筵織】

⇒むしろ‐がい【筵貝】

⇒むしろ‐しき【蓆敷】

⇒むしろ‐だ【席田】

⇒むしろ‐ど【筵戸】

⇒むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

⇒むしろ‐ばた【筵機】

⇒むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

⇒むしろ‐びさし【筵庇】

⇒むしろ‐やぶり【筵破り】

むしろ【寧ろ】

〔副〕

(漢文訓読体で「寧」「無乃」の訓として用いる語)どちらかひとつを選ぶとするならば。どちらかといえば。いっそ。三蔵法師伝承徳点「同異を弁へ彰さむと欲おもはむことは無乃ムシロ妄みだりなるや」。「学者というより―政治家だ」「捕虜になるくらいなら―死んだほうがいい」

むしろ‐うち【筵打ち】

筵を編むこと。また、それを業とする人。むしろおり。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐おり【筵織】

①(→)「筵打ち」に同じ。

②武蔵国(東京都)青梅付近から産出する綿織物。海老茶地の黄縞。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐がい【筵貝】‥ガヒ

オリイレヨフバイ科の巻貝。貝殻は卵円錐形で、殻高約2センチメートル。表面は暗褐色、筵のような紋様(彫刻という)がある。本州以南の浅海の、砂泥上にすむ。腐肉食性。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐しき【蓆敷】

後妻、または妾めかけ。御蓙延ござはえ。〈日葡辞書〉

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐だ【席田】

催馬楽さいばらの曲名。明治に入って復曲された現行曲で、呂りょに属する。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ど【筵戸】

筵を張って作った(貧家の)戸。浮世草子、西鶴名残の友「―に煙立ちのぼり乞食の住める所と見えけるが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵旗・蓆旗】

筵を旗としたもの。百姓一揆などに用いた。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐ばた【筵機】

筵を織ること。また、その機。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろばり‐の‐くるま【筵張の車】

牛車ぎっしゃの一種。車箱を筵で張ったもの。五位の乗用とされた質素なもの。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐びさし【筵庇】

筵で日除けにしたひさし。

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むしろ‐やぶり【筵破り】

老人が女色におぼれること。また、その老人。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「アノここな―めが」

⇒むしろ【筵・席・蓆・莚】

むし‐もち【虫持ち】🔗⭐🔉

むし‐もち【虫持ち】

虫気むしけのあること。また、その子ども。

むし‐や【虫屋】🔗⭐🔉

むし‐や【虫屋】

①虫籠。新撰六帖6「住みなれし元の野原やしのぶらん移す―に虫のわぶるは」

②松虫・鈴虫・蛍などを売る家。また、その人。

むし‐やしない【虫養ひ】‥ヤシナヒ🔗⭐🔉

むし‐やしない【虫養ひ】‥ヤシナヒ

食欲その他の欲望を一時的にしのぐこと。また、そのもの。玉塵抄45「叢林のことばに―の薬と云ふ」

むし‐よけ【虫除け】🔗⭐🔉

むし‐よけ【虫除け】

①虫害を除くこと。また、その装置・薬品・道具。

②毒虫・蝮蛇などの害を除く功徳があるという神仏のおまもり。むしよけまもり。

○虫を起こすむしをおこす🔗⭐🔉

○虫を起こすむしをおこす

子供が虫気むしけを起こす。狂言、夷毘沙門「虫を起させてはなるまいと思うて、山椒の皮を売りに出たと存ずるよ」

⇒むし【虫】

○虫を殺すむしをころす🔗⭐🔉

○虫を殺すむしをころす

癇癪かんしゃくを抑えてがまんする。「虫をさする」「虫を死なす」とも。

⇒むし【虫】

○虫をわずらうむしをわずらう🔗⭐🔉

○虫をわずらうむしをわずらう

虫気むしけで病気になる。

⇒むし【虫】

む‐しん【無心】

(ムジンとも)

①心ないこと。何の考えもないこと。思慮・分別のないこと。枕草子133「かへりて―ならんかし」。日葡辞書「ムシンノショマウ(所望)」

②情趣を解する心のないこと。無風流。源氏物語若菜下「柳の葉を百度あてつべき舎人どもの、うけばりて射とる、―なりや」

③遠慮なく物をねだること。「金を―する」

④邪念のないこと。「―の境地」「―に遊ぶ」

⑤人間以外の、心を持たないもの。動植物や無生物。木石。

⑥連歌で、機智・滑稽をむねとしたもの。

⑦無心連歌の略。

⑧和歌を有心うしんというのに対し、狂歌の称。

⑨〔仏〕妄念を離れた状態。沙石集2「―の上の妙用皆かくの如し」

⇒むしん‐しょじゃく【無心所着】

⇒むしん‐たい【無心体】

⇒むしん‐れんが【無心連歌】

む‐じん【無人】

人のいないこと。人の住んでいないこと。

⇒むじん‐とう【無人島】

む‐じん【無心】

⇒むしん。源氏物語帚木「いふかひなき宿世なりければ、―に心づきなくて止みなん」

む‐じん【無尽】

①尽きないこと。

②庶民金融の一種。(→)頼母子講たのもしこうに同じ。

⇒むじん‐がいしゃ【無尽会社】

⇒むじん‐がや【無尽萱】

⇒むじん‐ぎょう【無尽業】

⇒むじん‐こう【無尽講】

⇒むじん‐ぞう【無尽蔵】

⇒むじん‐とう【無尽灯】

むじん‐がいしゃ【無尽会社】‥グワイ‥

無尽2を業とする会社。1951年以降、相互銀行に改組したものが多い。

⇒む‐じん【無尽】

むじん‐がや【無尽萱】

屋根をふく萱を親類や組の協同で刈って持ち寄ること。萱頼母子かやたのもし。萱無尽かやむじん。

⇒む‐じん【無尽】

むじん‐ぎょう【無尽業】‥ゲフ

無尽2の営業。

⇒む‐じん【無尽】

む‐しんけい【無神経】

物事の感じ方が鈍いこと。また、外聞や恥辱、他人の感情などを気にかけないこと。「―な発言」

むじん‐こう【無尽講】‥カウ

(→)頼母子講たのもしこうに同じ。

⇒む‐じん【無尽】

むじん‐しつ【無塵室】‥ヂン‥

(→)クリーン‐ルームに同じ。

むしん‐しょじゃく【無心所着】‥ヂヤク

和歌で、1句ごとに別々のことを言い、全体として意味をなさないもの。わけのわからない歌。さゝめごと「歌には―といへること、万葉集より沙汰し侍り」

⇒む‐しん【無心】

む‐しんじん【無信心】

信仰を持たないこと。

むじん‐ぞう【無尽蔵】‥ザウ

取っても取っても尽きないこと。「―の鉱物資源」

⇒む‐じん【無尽】

むしん‐たい【無心体】

(ムシンテイとも)和歌や連歌で、詞をつくろわない体。↔有心体うしんたい。

⇒む‐しん【無心】

む‐しんたい【無進退】

ぶしつけ。無作法。古今著聞集16「この児ちごは―の人にて」

むじん‐とう【無人島】‥タウ

人の住んでいない島。

⇒む‐じん【無人】

むじん‐とう【無尽灯】

①油皿の油が減ずるに従い、自然に油が注ぎ加わるようにつくった灯台。支柱の中に油が貯めてあり、つまみを回して底を上げることで油を保つ仕組のものと、圧搾空気を利用して油を循環させる仕組のものとがある。

②[維摩ゆいま経]菩薩が多くの衆生しゅじょうを導き救済すると、その衆生がまた新たな衆生を導いて尽きることがないことを、一灯をもって多くの灯を燃やすと灯は尽きないことにたとえていう語。

⇒む‐じん【無尽】

むしん‐れんが【無心連歌】

俳諧の連歌のこと。→有心連歌うしんれんが

⇒む‐しん【無心】

むしん‐ろん【無神論】

(atheism)神の存在を否定する思想。神の特別の(特に人格的意味における)存在を認めず、世界はそれ自身によってあるとする説。自然主義・唯物論などはこの思想に属し、汎神論もまたしばしば無神論と目される。↔有神論

む・す【生す・産す】

〔自四〕

(ウム(生・産)スの約)発生する。うまれる。はえる。万葉集18「草―・す屍かばね」。平家物語2「卒都婆も苔のみ―・して傾きぬ」

む・す【蒸す】

[一]〔他五〕

①湯気をとおして熱する。ふかす。三蔵法師伝承徳点「法雲を十地に蒸ムス」。「―・した御飯」「タオルを―・す」

②(軍陣の語)火を焚き、鬨ときを作って、今にも攻めかかろうとする勢いを示す。太平記6「方々の峰に篝を焼きて、一蒸し―・す程ならば」

③(賭博用語)倍にする。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「こちは八貫出して置く。負ければそれで取遣りなし、勝てば―・して十六貫何で済ます合点ぢや」

[二]〔自五〕

風がなく温度・湿度が高くて、暑さがこもるように感じられる。浮世風呂4「今宵もきつう―・しますなあと」

む・す【噎す・咽す】

〔自下二〕

⇒むせる(下一)

むず

〔助動〕

(活用は不完全なサ変型。[活用]○/○/むず/むずる/むずれ/○)平安時代以後、対話に多く、それ以外の用例は少ない。「んず」「うず」「ず」(土佐「夜更けぬ。この歌主またまからずと言ひて立ちぬ」)の形でも使われた。奈良時代には「むとす」が使われた。

①現状で話し手の予想する事態が進んでいる意を表す。…うとしている。竹取物語「竜の首の玉取り得ずは帰り来なとのたまへば、いづちもいづちも足の向きたらむ方へいなむず」。源氏物語須磨「待遠になる折々あるを斯からむずる事とは思ひしかど」。平家物語1「殿上までもやがて切り上らむずるものにてある間」

②推量・想像を表す。…だろう。保元物語「舟岡へ行きたりとも、同じ事にてこそあらんずれ」

③話し手の意志・決意を表す。…しよう。能因本枕草子虫は「今秋風吹かむ折にぞ来むずる。待てよ」。東海道中膝栗毛2「一昨日も昨日も来ず来ずと思つたが」

④適当・当然を表す。…すればよい。当然…すべきである。保元物語「近習の人々に、いかがせんずるぞと常に御談合ありけり」

む‐すい【無水】

①水気のないこと。水分がないこと。

②結晶水のないこと。

⇒むすい‐あひさん【無水亜砒酸】

⇒むすい‐ありゅうさん【無水亜硫酸】

⇒むすい‐アルコール【無水アルコール】

⇒むすい‐けいさん【無水珪酸】

⇒むすい‐さくさん【無水酢酸】

⇒むすい‐さん【無水酸】

⇒むすい‐たんさん【無水炭酸】

⇒むすい‐なべ【無水鍋】

⇒むすい‐りゅうさん【無水硫酸】

⇒むすい‐りんさん【無水燐酸】

むすい‐あひさん【無水亜砒酸】

三酸化二砒素に同じ。→酸化砒素。

⇒む‐すい【無水】

むすい‐ありゅうさん【無水亜硫酸】‥リウ‥

(→)二酸化硫黄に同じ。

⇒む‐すい【無水】

むすい‐アルコール【無水アルコール】

約95パーセント以上の濃度のアルコール。無水酒精。絶対酒精。