複数辞典一括検索+![]()

![]()

けん【見】🔗⭐🔉

けん【見】

①目のつけかた。見かた。考え。狂言、布施無経ふせないきょう「有ると思へば有の―、無いと思へば無の―」

②素見すけん。ひやかし。浮世草子、世間娘容気「遊女の―して帰るなど」

けん・ず【見ず】🔗⭐🔉

けん・ず【見ず】

〔他サ変〕

見る。見て察する。花鏡「為手しての感より―・ずる際きわなり」

ま‐み・える【見える】🔗⭐🔉

ま‐み・える【見える】

〔自下一〕[文]まみ・ゆ(下二)

(「目ま見える」の意)

①お目にかかる。謁見する。三蔵法師伝承徳点「更に天顔に見マミエざらむことを慮おもふ」

②会う。対面する。「敵に―・える」

③妻として夫につかえる。「貞女は二夫に―・えず」

み【見】🔗⭐🔉

み【見】

見ること。万葉集20「山見れば―のともしく川見れば―のさやけく」。「花―」

みえ【見え】🔗⭐🔉

みえ‐あ・う【見え逢ふ】‥アフ🔗⭐🔉

みえ‐あ・う【見え逢ふ】‥アフ

〔自四〕

出会う。宇治拾遺物語9「―・はばまた頭わらむともこそいへ」

みえ‐あた・る【見え当る】🔗⭐🔉

みえ‐あた・る【見え当る】

〔自四〕

見あたる。みつかる。狂言、連歌盗人「両人ともに見知つて居られます程に、自然―・りたりとも、別の事もござるまい」

みえ‐かえ・る【見え返る】‥カヘル🔗⭐🔉

みえ‐かえ・る【見え返る】‥カヘル

〔自四〕

くり返し見える。万葉集12「わがせこが夢いめに夢にし―・るらむ」

みえ‐がくれ【見え隠れ】🔗⭐🔉

みえ‐がくれ【見え隠れ】

①見えたり隠れたりすること。隠見。「―にあとをつける」

②建築の部材の隠れて見えない所。

みえ‐かわ・す【見え交す】‥カハス🔗⭐🔉

みえ‐かわ・す【見え交す】‥カハス

〔自四〕

互いに相手に見られる。顔を見合わせる。栄華物語布引滝「中に物引きなどして、―・さでぞありける」

みえ‐ぐる・し【見え苦し】🔗⭐🔉

みえ‐ぐる・し【見え苦し】

〔形シク〕

見られることが苦しい。会うことがきまりわるい。源氏物語東屋「すずろに―・しう恥かしくて」

みえ‐しらが・う【見えしらがふ】‥シラガフ🔗⭐🔉

みえ‐しらが・う【見えしらがふ】‥シラガフ

〔自四〕

わざと人目につくようにする。枕草子87「常に―・ひありく」

みえ‐す・く【見え透く】🔗⭐🔉

みえ‐す・く【見え透く】

〔自五〕

①底までとおって見える。内まで透いて見える。

②(人の言動の裏にかくれた意図などが)よくわかる。「―・いた嘘」

みえ‐た‐か【見えたか】🔗⭐🔉

みえ‐た‐か【見えたか】

「ざまをみろ」の意。狂言、舎弟「―勝たぞ勝たぞ勝たぞ」

みえ‐にく・い【見え難い】🔗⭐🔉

みえ‐にく・い【見え難い】

〔形〕[文]みえにく・し(ク)

①見ることが困難だ。見にくい。

②見られるのがきまりわるい。源氏物語総角「いたくすみたるけしきの―・く恥かしげなりしに」

みえぬ‐くに【見えぬ国】🔗⭐🔉

みえぬ‐くに【見えぬ国】

人目につかない国。他国。美人くらべ「此上は御命助け参らせん、何方へも―へ忍び候へ」

みえ‐まが・う【見え紛ふ】‥マガフ🔗⭐🔉

みえ‐まが・う【見え紛ふ】‥マガフ

〔自四〕

まぎらわしく見える。まちがって見える。後撰和歌集春「白雲とのみ―・ひつつ」

みえ‐みえ【見え見え】🔗⭐🔉

みえ‐みえ【見え見え】

本人の隠そうとしている魂胆・意図などが、他人にははっきりとわかってしまうさま。「―のうそをつく」

み・える【見える】🔗⭐🔉

み・える【見える】

〔自下一〕[文]み・ゆ(下二)

(動詞ミ(見)に自発の助動詞ユが付いた語)

①自然に目にうつる。目に入る。古事記中「千葉のかづ野を見ればももちだる家庭やにわも―・ゆ国の秀ほも―・ゆ」。土佐日記「月明ければいとよく有様―・ゆ」。「眼下に山が―・える」

②見る能力がある。「猫は夜でも物が―・える」

③(他から)見られる。万葉集15「物思ふと人には―・えじ下紐の下ゆ恋ふるに」。源氏物語少女「うち腫れたるまみも人に―・えむが恥かしきに」。徒然草「心おとりせらるる本性―・えんこそ口惜しかるべけれ」

④(他の人に見られる意から)見せる。万葉集18「月待ちて家にはゆかむわが挿せるあから橘影に―・えつつ」。源氏物語桐壺「はかなき花・紅葉につけても心ざしを―・え奉り」

⑤(見られる意から)妻となる。源氏物語若菜上「女は男に―・ゆるにつけてこそ、くやしげなる事も目ざましき思ひもおのづから打ちまじるものなめれど」

⑥会う。源氏物語葵「世の中のいと憂く覚ゆる程すぐしてなむ人にも―・え奉るべき」

⑦「来る」の尊敬語。源氏物語早蕨「時々も―・え給へ」。蜻蛉日記中「日暮るるほどに、文―・えたり」。「まだどなたも―・えません」

⑧見受けられる。思われる。徒然草「ただ人も、舎人など賜はるきはは、ゆゆしと―・ゆ」。「金持に―・える」

⑨見て、わかる。見てとれる。「先が―・える」

みえ‐わか・る【見え分る】🔗⭐🔉

みえ‐わか・る【見え分る】

〔自下二〕

見わけられる。源氏物語帚木「まことの物の上手は、さまことに―・れ侍り」

みえ‐わ・く【見え分く】🔗⭐🔉

みえ‐わ・く【見え分く】

〔自四〕

見分けがつく。栄華物語玉飾「さやかなる月とはいさや―・かず」

みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ🔗⭐🔉

みかじめ‐りょう【見かじめ料】‥レウ

(「見ケ〆料」とも書く)暴力団が、飲食店などから監督・保護の対価という名目で取る金銭。

み‐がてり【見がてり】🔗⭐🔉

み‐がてり【見がてり】

(ガテリは助詞)見ながら。みがてら。万葉集1「山のへのみ井を―神風の伊勢をとめども相見つるかも」

み‐が‐ほ・し【見が欲し】🔗⭐🔉

み‐が‐ほ・し【見が欲し】

〔形シク〕

(ガはもと助詞)見たい。万葉集6「山見れば山も―・し」

み‐こな・す【見こなす】🔗⭐🔉

み‐こな・す【見こなす】

〔他四〕

みくびる。軽蔑する。こなす。傾城禁短気「第一客を―・すは女郎の大疵」

み・す【見す】(自四)🔗⭐🔉

み・す【見す】

〔自四〕

(「見る」に尊敬の助動詞スの付いた語か)ごらんになる。継体紀「御諸みもろが上に登り立ち我が―・せば」→めす

み・す【見す】(他下二)🔗⭐🔉

み・す【見す】

〔他下二〕

⇒みせる(下一)

みず‐しらず【見ず知らず】🔗⭐🔉

みず‐しらず【見ず知らず】

一面識もないこと。また、その人。浄瑠璃、心中宵庚申「乗合の―にも可愛らしいと思ふ人もある」。「―の人」

みす‐みす【見す見す】🔗⭐🔉

みす‐みす【見す見す】

〔副〕

①目の前に見えて。それとはっきりわかって。紫式部日記「目に―あさましきものは人の心なりければ」

②目の前に見ていながら、あるいは、そうとわかっているにもかかわらず、どうにもならないさま。むざむざと。「―とり逃した」

みせ‐がお【見せ顔】‥ガホ🔗⭐🔉

みせ‐がお【見せ顔】‥ガホ

見せつけるような顔つき。拾遺和歌集愚草上「植ゑおきし昔を人に―にはるかになびく青柳の糸」

みせ‐かけ【見せ掛け】🔗⭐🔉

みせ‐かけ【見せ掛け】

見せ掛けること。うわべ。外見。「―だけの作り」

⇒みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】

みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】🔗⭐🔉

みせかけ‐だいじん【見せ掛け大尽】

金持のように見せかけること。また、その人。

⇒みせ‐かけ【見せ掛け】

みせ‐か・ける【見せ掛ける】🔗⭐🔉

みせ‐か・ける【見せ掛ける】

〔他下一〕[文]みせか・く(下二)

本物でないものを本物のように思わせる。うわべをよく見せる。また、ある物を別の物のように思わせる。「新品に―・ける」

みせ‐がね【見せ金】🔗⭐🔉

みせ‐がね【見せ金】

商取引などで、信用を得るために相手に見せる金銭。みせきん。

みせ‐ぎぬ【見せ衣】🔗⭐🔉

みせ‐ぎぬ【見せ衣】

人に見せるために座敷などにかける衣裳。

みせ‐ぎょく【見せ玉】🔗⭐🔉

みせ‐ぎょく【見せ玉】

(取引用語)約定やくじょうする意思がないにもかかわらず、市場に売買注文を出して相場を変動させ、約定する前に注文を取り消すこと。金融商品取引法等により罰せられる。見せ板。

みせ‐きん【見せ金】🔗⭐🔉

みせ‐きん【見せ金】

⇒みせがね

みせ‐けち【見せ消ち】🔗⭐🔉

みせ‐けち【見せ消ち】

写本などで、字句の訂正をするのに、もとの文字が読めるようにした消し方。その文字に傍点または細い線などをしるす。

みせ‐ざや【見せ鞘】🔗⭐🔉

みせ‐ざや【見せ鞘】

腰刀の鞘を納める染革または錦製の袋。鞘尻より長く作り、余りを飾りとして折りさげるところから提鞘さげざやともいう。懸鞘かけざや。

見せ鞘

みせ‐しめ【見せしめ】🔗⭐🔉

みせ‐しめ【見せしめ】

他の者への今後の戒めとするため、ある者をこらしめて見せること。甲陽軍鑑2「勁を切て軍門にさらし、近辺の―に仕る」。「―のために厳重に罰する」

みせ‐ぜい【見せ勢】🔗⭐🔉

みせ‐ぜい【見せ勢】

見せかけの軍勢。〈日葡辞書〉

みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ🔗⭐🔉

みせ‐ぞなえ【見せ備え】‥ゾナヘ

虚勢を示して敵軍をあざむく陣立て。

みせ‐だま【見せ球】🔗⭐🔉

みせ‐だま【見せ球】

野球で、決め球を効果的に使うために投げる、決め球と球種やコースの異なる球。

みせ‐つ・ける【見せ付ける】🔗⭐🔉

みせ‐つ・ける【見せ付ける】

〔他下一〕[文]みせつ・く(下二)

人に自慢らしくみせる。これみよがしに見せる。「睦まじい仲を―・ける」

みせ‐どころ【見せ所】🔗⭐🔉

みせ‐どころ【見せ所】

自信があり人に見せたいところ。人が見る価値のあるところ。「ここが腕の―」

みせ‐ば【見せ場】🔗⭐🔉

みせ‐ば【見せ場】

演劇などで、役者の得意な芸が発揮される場面。転じて、見る価値のある場面。「―を作る」

みせ‐ばた【見せ旗】🔗⭐🔉

みせ‐ばた【見せ旗】

合戦で味方が大勢いるように見せかけるために立てる旗。

みせ‐ばや【見せばや】🔗⭐🔉

みせ‐ばや【見せばや】

ベンケイソウ科の多年草。高さ約30センチメートル、直立せず、たわんで垂れ下がる。全体やや紅色を帯びる。葉は3枚ずつ輪生、円形で多肉。秋、茎頂に多数の美しい淡紅色花を球状につける。観賞用に栽培。原産地は不明。小豆島しょうどしまの寒霞渓に同種が、東北の山地には近縁のツガルミセバヤが自生。タマノオ。〈[季]秋〉

みせばや

みせ‐びらか・す【見せびらかす】🔗⭐🔉

みせ‐びらか・す【見せびらかす】

〔他五〕

見せて自慢する。みせつける。「高価な品を―・す」

みせ‐やぐら【見せ櫓】🔗⭐🔉

みせ‐やぐら【見せ櫓】

(→)井楼せいろう1に同じ。

み・せる【見せる】🔗⭐🔉

み・せる【見せる】

〔他下一〕[文]み・す(下二)

①相手が見るようにする。見させる。「写真を―・せる」「人前に姿を―・せる」

②おもてに表す。「誠意を―・せる」「苦心のほどを―・せる」

③分からせる。思い知らせる。「目にもの―・せる」

④受けさせる。被らせる。経験させる。「憂き目を―・せる」

⑤診察を受ける。「医者に―・せる」

⑥占わせる。源氏物語明石「忍びてよろしき日―・せて」

⑦めあわせる。夫婦にさせる。源氏物語若菜下「かしづかんと思はん女子をば宮仕へにつぎては親王みこたちにこそは―・せたてまつらめ」

⑧(動詞連用形に助詞「て」「で」の伴ったものに付いて)

㋐(分からせるために)…して示す。「ピアノを弾いて―・せる」「うなずいて―・せる」

㋑故意に…する。(決意を示して)きっと…する。「やって―・せるぞ」

▷1では相手の心を魅了する意を利かせて、同音の当て字で「魅せる」と書くことがある。「―・せる演技」

○店を閉めるみせをしめる

①その日の営業を終了して閉店する。

②廃業する。

⇒みせ【店・見世】

○店をたたむみせをたたむ

商売をやめる。店じまいをする。

⇒みせ【店・見世】

○店を張るみせをはる

①商人が店を設けて商品を並べる。

②遊女が張見世に並んで客を待つ。

⇒みせ【店・見世】

○店を引くみせをひく

①店を片づける。店をしまう。狂言、鴈盗人「今代りを持て来う程に、店を引いておくりやれ」

②遊女が張見世に出ない。遊女が勤めを休む。

⇒みせ【店・見世】

○店を広げるみせをひろげる

①品物などを取り出していっぱいに並べる。

②店舗を拡張する。間口を広げる。比喩的に、扱う対象の範囲を広げる。

⇒みせ【店・見世】

みそこなわ・す【見そこなはす】ミソコナハス🔗⭐🔉

みそこなわ・す【見そこなはす】ミソコナハス

〔他四〕

(尊敬の意の「見す」の連用形「見し」と「行はす」との複合語)(→)「みそなわす」に同じ。万葉集1「天皇、昔日むかしより猶し存のこれる物を―・し」

みそな・う【見そなふ】ミソナフ🔗⭐🔉

みそな・う【見そなふ】ミソナフ

〔他四〕

(→)「みそなわす」に同じ。新古今和歌集釈教「神も仏も我を―・へ」

みそなわ・す【見そなはす】ミソナハス🔗⭐🔉

みそなわ・す【見そなはす】ミソナハス

〔他四〕

(ミソコナワスの約)「見る」の尊敬語。御覧になる。古今和歌集序「今も―・し、後の世にも伝はれとて」

みたく‐でも‐ない【見たくでもない】🔗⭐🔉

みたく‐でも‐ない【見たくでもない】

①(「見たくもない」を強めた語)見たいとも思わない。見るのもいやだ。浮世風呂2「酒なんざア、見たくでもねへ」

②見るにたえない。みっともない。体裁が悪い。東海道中膝栗毛2「ヤレチヤ、又―いさかいか。マアしづまりなさろ」

み‐だます【見だます】🔗⭐🔉

み‐だます【見だます】

(「たます」は分配の単位)地引網漁で網引を見ている者への魚の分配。

みたむ‐な・い【見たむない】🔗⭐🔉

みたむ‐な・い【見たむない】

〔形〕

(ミタクモナイの転)みたくない。体裁がよくない。みっともない。狂言、髭櫓「その髭が朝夕―・うてなりませぬ」

みた‐め【見た目】🔗⭐🔉

みた‐め【見た目】

他人の目にうつる様子・姿。「―が良い」

みた‐よう‐だ【見た様だ】‥ヤウ‥🔗⭐🔉

みた‐よう‐だ【見た様だ】‥ヤウ‥

(初め「…を見たようだ」の形で用いたが、後には「を」を伴わずに体言に直接した。明治期にさらに転じて「みたいだ」になった)…のようだ。…らしい。洒落本、辰巳之園「何だか、雨落のきしやご見たように、しやれのめすよ」

みて‐くれ【見て呉れ】🔗⭐🔉

みて‐くれ【見て呉れ】

①「見てくれ」と言わんばかりの、人目につくようなふるまいや身なり。洒落本、徒然睟が川「諸事―をもつぱらとして」

②みかけ。外見。みば。浮世床2「―は立派だが」。「―が悪い」

みて‐と・る【見て取る】🔗⭐🔉

みて‐と・る【見て取る】

〔他五〕

見て、まわりの情勢や相手の真意などをすばやく察知する。さとる。看取する。「形勢は不利だと―・る」

○見ての通りみてのとおり

見ればすぐ分かるとおり。見たまま。「―の落胆ぶりだ」

⇒みる【見る・視る・観る】

○見て見ぬ振りをするみてみぬふりをする

実際には見ても見なかったように振る舞う。また、きびしくとがめず見逃してやる。

⇒みる【見る・視る・観る】

○見ての通りみてのとおり🔗⭐🔉

○見ての通りみてのとおり

見ればすぐ分かるとおり。見たまま。「―の落胆ぶりだ」

⇒みる【見る・視る・観る】

○見て見ぬ振りをするみてみぬふりをする🔗⭐🔉

○見て見ぬ振りをするみてみぬふりをする

実際には見ても見なかったように振る舞う。また、きびしくとがめず見逃してやる。

⇒みる【見る・視る・観る】

み・てる

〔自下一〕

(中国地方で)尽きる。なくなる。

み‐と【水門・水戸】

(トは入口の意)

①海水の出入口。また、大河の海に入る所。みなと。土佐日記「阿波の―を渡る」

②堰いせき。すいもん。〈倭名類聚鈔10〉

みと【水戸】

茨城県中部の市。県庁所在地。那珂川の南に位置する、もと徳川氏35万石の城下町。城址には弘道館・孔子廟があり、偕楽園も有名。水府。人口26万3千。

みと‐あたわ・す【婚はす】‥アタハス

〔自四〕

(トは入口。陰部の意。アタハスはアタフの尊敬語)交合なさる。結婚なさる。古事記上「先の期ちぎりの如く―・しつ」

み‐とう【御灯】

①神仏・貴人の前にともす灯火。ごとう。みあかし。浄瑠璃、曾我会稽山「―の光しんしんと」

②平安時代、毎年3月3日・9月3日、天皇が京都北山の霊巌寺の北辰菩薩(妙見菩薩)に奉納した灯火。ごとう。

み‐とう【未到】‥タウ

まだ到達しないこと。「前人―の記録」

み‐とう【未踏】‥タフ

まだ足をふみ入れないこと。実地に歩いてみないこと。「人跡じんせき―の地」

み‐とう【味到】‥タウ

事柄の内容や情味などを十分に味わい知ること。味得。

み‐どう【御堂】‥ダウ

①仏像を安置した堂。源氏物語賢木「ことに建てられたる―の西の対の南にあたりて」

②法成寺ほうじょうじの異称。

⇒みどう‐かんぱく【御堂関白】

⇒みどう‐すじ【御堂筋】

みどう‐かんぱく【御堂関白】‥ダウクワン‥

(関白と称され法成寺を建立したところからいう)藤原道長の異称。

⇒み‐どう【御堂】

みどうかんぱくき【御堂関白記】‥ダウクワン‥

御堂関白と称される藤原道長の日記。998年(長徳4)から1021年(治安1)に至る。もと36巻。14巻の自筆本と12巻の古写本が現存する。具注暦ぐちゅうれきに記入したもの。

みどう‐すじ【御堂筋】‥ダウスヂ

大阪市北区の梅田から浪速区の難波なんばに至る通り。ビジネス街・繁華街。通りに沿う本願寺別院の北御堂・南御堂に因む名。

御堂筋(1)

撮影:的場 啓

御堂筋(2)

撮影:的場 啓

御堂筋(2)

撮影:的場 啓

⇒み‐どう【御堂】

みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥

〔形ク〕

(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」

み‐とおし【見通し】‥トホシ

①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」

②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」

③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」

④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤

みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥

粟野膳あわのぜんの別称。

み‐とお・す【見通す】‥トホス

〔他五〕

①始めから終りまで目をとおす。

②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。

③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」

みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ

江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。

みと‐がく【水戸学】

江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。

み‐とが・める【見咎める】

〔他下一〕[文]みとが・む(下二)

①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」

②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」

み‐どき【見時】

見るによい時期。見頃。「桜の―」

み‐どきょう【御読経】‥キヤウ

①読経の尊敬語。

②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」

みとき‐よく【御時好く】

御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」

みとく【未得】

⇒いしだみとく(石田未得)

み‐とく【味得】

事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。

み‐と・く【見解く】

〔他四〕

見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」

み‐どく【味読】

内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」

みと‐け【水戸家】

徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。

みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥

(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。

み‐ところ【三所】

三つのところ。3点。

⇒みところ‐ぜめ【三所攻】

⇒みところ‐どう【三所籐】

⇒みところ‐もの【三所物】

み‐どころ【見所】

①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」

②将来の望み。みこみ。「―のある人物」

③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」

④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」

⑤能の見物席。けんしょ。

み‐どころ【身所】

魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」

みところ‐ぜめ【三所攻】

相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。

みところぜめ

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐どう【三所籐】

所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐もの【三所物】

刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。

⇒み‐ところ【三所】

ミトコンドリア【mitochondria】

細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。

⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】

ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ

ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。

⇒ミトコンドリア【mitochondria】

み‐とし【御年】

穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」

みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】

素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」

み‐としろ【御戸代・御刀代】

(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」

ミトス【mythos ギリシア】

⇒ミュトス

み‐とせ【三年・三歳】

3ねん。3さい。

み‐とど・ける【見届ける】

〔他下一〕[文]みとど・く(下二)

①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」

②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」

みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ

(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」

ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ

オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。

みと‐びらき【御戸開き】

神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」

みと‐ぼり【水戸彫】

彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。

みと‐まつり【水戸祭】

水口みなくち祭のこと。

みとみ【三富】

姓氏の一つ。

⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】

みとみ‐くちは【三富朽葉】

(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)

⇒みとみ【三富】

みと・む【認む】

〔他下二〕

⇒みとめる(下一)

みとむ‐な・い

〔形〕

(→)「みともない」に同じ。

みとめ【認め】

①認めること。

②認印みとめいんの略。

⇒みとめ‐いん【認印】

みとめ‐いん【認印】

①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。

②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。

⇒みとめ【認め】

みと・める【認める】

〔他下一〕[文]みと・む(下二)

(見留める意)

①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」

②目にとめる。「人影を―・める」

③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」

④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」

⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」

み‐ども【身共】

〔代〕

(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。

みとも‐がみ【御伴神】

(→)「みとものかみ」に同じ。

みとも‐な・い

〔形〕

(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」

みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】

尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。

みとよ【三豊】

香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。

ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。

⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】

ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ

(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。

⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

み‐とらし【御執】

(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」

み‐とり【見取り】

①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。

②見て写しとること。「―本」

③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。

④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。

⑤見取小作の略。

→みどり。

⇒みとり‐こさく【見取小作】

⇒みとり‐ざん【見取り算】

⇒みとり‐ず【見取図】

⇒みとり‐ば【見取場】

⇒みとり‐まい【見取米】

みどり

群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。

みどり【緑・翠】

(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)

①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」

②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」

Munsell color system: 2.5G5/10

③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」

⇒みどり‐いし【緑石】

⇒みどり‐がめ【緑亀】

⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】

⇒みどり‐ざる【緑猿】

⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】

⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】

⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】

⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】

⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】

⇒みどり‐の‐とう【緑の党】

⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】

⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】

⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】

⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

⇒みどり‐むし【緑虫】

み‐どり【見取り】

①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」

②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」

みどり‐いし【緑石】

ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐がめ【緑亀】

アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐ご【緑児・嬰児】

(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐こさく【見取小作】

江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐ざる【緑猿】

サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ざん【見取り算】

珠算で、数字を見ながら計算すること。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐ず【見取図】‥ヅ

①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。

②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥

学童擁護員の俗称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ

①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。

②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

つやのある美しい黒髪。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ころも【緑の衣】

六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐そで【緑の袖】

(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ダム【緑のダム】

森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ

(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐はやし【緑の林】

(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ひ【みどりの日】

国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ほら【緑の洞】

(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ば【見取場】

江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐まい【見取米】

江戸時代、見取場から上納させた年貢米。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐むし【緑虫】

ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。

⇒みどり【緑・翠】

み‐と・る【見取る】

〔他五〕

①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」

②見て写し取る。

③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」

ミドル【middle】

①中等。中級。中間。

②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」

⇒ミドル‐アイアン【middle iron】

⇒ミドル‐ウェア【middleware】

⇒ミドル‐エイジ【middle age】

⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】

⇒ミドル‐クラス【middle class】

⇒ミドル‐ショット【middle shot】

⇒ミドル‐スクール【middle school】

⇒ミドル‐ネーム【middle name】

⇒ミドル‐マネージメント【middle management】

ミドル‐アイアン【middle iron】

ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ウェア【middleware】

コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐エイジ【middle age】

中年。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ

(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐クラス【middle class】

中間層。中産階級。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ショット【middle shot】

写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐スクール【middle school】

アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ネーム【middle name】

欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐マネージメント【middle management】

(→)中間管理職のこと。

⇒ミドル【middle】

み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】

〔自下一〕[文]みと・る(下二)

我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」

みどろ【塗】

〔接尾〕

名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」

みどろ・し

〔形ク〕

まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」

ミトン【mitten】

親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。

みな【皆】

[一]〔名〕

全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」

[二]〔副〕

残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」

⇒皆にす

⇒皆になす

⇒皆になる

みな【蜷】

ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」

み‐な‐あい【水合】‥アヒ

水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」

み‐な‐うら【水占】

(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」

み‐なお・す【見直す】‥ナホス

[一]〔他五〕

①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」

②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」

[二]〔自五〕

病気または景気などが少しよい方に向かう。

み‐なか【真中】

まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」

み‐なが・す【見流す】

〔他五〕

見ても気にとめない。見すごす。

みなかた【南方】

姓氏の一つ。

⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

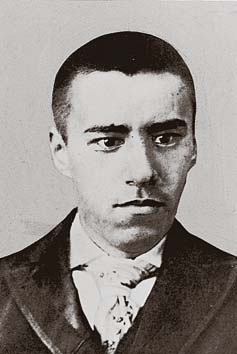

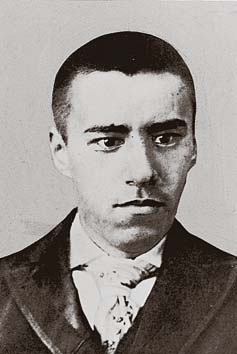

みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)

南方熊楠

提供:毎日新聞社

⇒み‐どう【御堂】

みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥

〔形ク〕

(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」

み‐とおし【見通し】‥トホシ

①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」

②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」

③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」

④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤

みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥

粟野膳あわのぜんの別称。

み‐とお・す【見通す】‥トホス

〔他五〕

①始めから終りまで目をとおす。

②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。

③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」

みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ

江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。

みと‐がく【水戸学】

江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。

み‐とが・める【見咎める】

〔他下一〕[文]みとが・む(下二)

①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」

②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」

み‐どき【見時】

見るによい時期。見頃。「桜の―」

み‐どきょう【御読経】‥キヤウ

①読経の尊敬語。

②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」

みとき‐よく【御時好く】

御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」

みとく【未得】

⇒いしだみとく(石田未得)

み‐とく【味得】

事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。

み‐と・く【見解く】

〔他四〕

見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」

み‐どく【味読】

内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」

みと‐け【水戸家】

徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。

みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥

(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。

み‐ところ【三所】

三つのところ。3点。

⇒みところ‐ぜめ【三所攻】

⇒みところ‐どう【三所籐】

⇒みところ‐もの【三所物】

み‐どころ【見所】

①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」

②将来の望み。みこみ。「―のある人物」

③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」

④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」

⑤能の見物席。けんしょ。

み‐どころ【身所】

魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」

みところ‐ぜめ【三所攻】

相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。

みところぜめ

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐どう【三所籐】

所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐もの【三所物】

刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。

⇒み‐ところ【三所】

ミトコンドリア【mitochondria】

細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。

⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】

ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ

ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。

⇒ミトコンドリア【mitochondria】

み‐とし【御年】

穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」

みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】

素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」

み‐としろ【御戸代・御刀代】

(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」

ミトス【mythos ギリシア】

⇒ミュトス

み‐とせ【三年・三歳】

3ねん。3さい。

み‐とど・ける【見届ける】

〔他下一〕[文]みとど・く(下二)

①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」

②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」

みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ

(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」

ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ

オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。

みと‐びらき【御戸開き】

神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」

みと‐ぼり【水戸彫】

彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。

みと‐まつり【水戸祭】

水口みなくち祭のこと。

みとみ【三富】

姓氏の一つ。

⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】

みとみ‐くちは【三富朽葉】

(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)

⇒みとみ【三富】

みと・む【認む】

〔他下二〕

⇒みとめる(下一)

みとむ‐な・い

〔形〕

(→)「みともない」に同じ。

みとめ【認め】

①認めること。

②認印みとめいんの略。

⇒みとめ‐いん【認印】

みとめ‐いん【認印】

①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。

②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。

⇒みとめ【認め】

みと・める【認める】

〔他下一〕[文]みと・む(下二)

(見留める意)

①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」

②目にとめる。「人影を―・める」

③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」

④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」

⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」

み‐ども【身共】

〔代〕

(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。

みとも‐がみ【御伴神】

(→)「みとものかみ」に同じ。

みとも‐な・い

〔形〕

(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」

みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】

尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。

みとよ【三豊】

香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。

ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。

⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】

ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ

(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。

⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

み‐とらし【御執】

(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」

み‐とり【見取り】

①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。

②見て写しとること。「―本」

③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。

④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。

⑤見取小作の略。

→みどり。

⇒みとり‐こさく【見取小作】

⇒みとり‐ざん【見取り算】

⇒みとり‐ず【見取図】

⇒みとり‐ば【見取場】

⇒みとり‐まい【見取米】

みどり

群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。

みどり【緑・翠】

(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)

①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」

②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」

Munsell color system: 2.5G5/10

③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」

⇒みどり‐いし【緑石】

⇒みどり‐がめ【緑亀】

⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】

⇒みどり‐ざる【緑猿】

⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】

⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】

⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】

⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】

⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】

⇒みどり‐の‐とう【緑の党】

⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】

⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】

⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】

⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

⇒みどり‐むし【緑虫】

み‐どり【見取り】

①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」

②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」

みどり‐いし【緑石】

ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐がめ【緑亀】

アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐ご【緑児・嬰児】

(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐こさく【見取小作】

江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐ざる【緑猿】

サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ざん【見取り算】

珠算で、数字を見ながら計算すること。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐ず【見取図】‥ヅ

①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。

②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥

学童擁護員の俗称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ

①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。

②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

つやのある美しい黒髪。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ころも【緑の衣】

六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐そで【緑の袖】

(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ダム【緑のダム】

森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ

(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐はやし【緑の林】

(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ひ【みどりの日】

国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ほら【緑の洞】

(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ば【見取場】

江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐まい【見取米】

江戸時代、見取場から上納させた年貢米。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐むし【緑虫】

ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。

⇒みどり【緑・翠】

み‐と・る【見取る】

〔他五〕

①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」

②見て写し取る。

③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」

ミドル【middle】

①中等。中級。中間。

②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」

⇒ミドル‐アイアン【middle iron】

⇒ミドル‐ウェア【middleware】

⇒ミドル‐エイジ【middle age】

⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】

⇒ミドル‐クラス【middle class】

⇒ミドル‐ショット【middle shot】

⇒ミドル‐スクール【middle school】

⇒ミドル‐ネーム【middle name】

⇒ミドル‐マネージメント【middle management】

ミドル‐アイアン【middle iron】

ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ウェア【middleware】

コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐エイジ【middle age】

中年。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ

(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐クラス【middle class】

中間層。中産階級。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ショット【middle shot】

写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐スクール【middle school】

アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ネーム【middle name】

欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐マネージメント【middle management】

(→)中間管理職のこと。

⇒ミドル【middle】

み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】

〔自下一〕[文]みと・る(下二)

我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」

みどろ【塗】

〔接尾〕

名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」

みどろ・し

〔形ク〕

まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」

ミトン【mitten】

親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。

みな【皆】

[一]〔名〕

全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」

[二]〔副〕

残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」

⇒皆にす

⇒皆になす

⇒皆になる

みな【蜷】

ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」

み‐な‐あい【水合】‥アヒ

水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」

み‐な‐うら【水占】

(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」

み‐なお・す【見直す】‥ナホス

[一]〔他五〕

①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」

②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」

[二]〔自五〕

病気または景気などが少しよい方に向かう。

み‐なか【真中】

まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」

み‐なが・す【見流す】

〔他五〕

見ても気にとめない。見すごす。

みなかた【南方】

姓氏の一つ。

⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)

南方熊楠

提供:毎日新聞社

⇒みなかた【南方】

み‐な‐かみ【水上】

①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。

②物事の起源。みなもと。

みなかみ【水上】

群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。

▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。

みなかみ【水上】

姓氏の一つ。

⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】

み‐な‐かみ【水神】

水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」

みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ

小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)

水上滝太郎

提供:岩波書店

⇒みなかた【南方】

み‐な‐かみ【水上】

①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。

②物事の起源。みなもと。

みなかみ【水上】

群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。

▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。

みなかみ【水上】

姓氏の一つ。

⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】

み‐な‐かみ【水神】

水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」

みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ

小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)

水上滝太郎

提供:岩波書店

⇒みなかみ【水上】

みな‐が‐みな【皆が皆】

残らず。ことごとく。

みな‐がら【皆がら】

〔副〕

残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」

みながわ【皆川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】

みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン

江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)

⇒みながわ【皆川】

みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ

〔自四〕

(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」

みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ

〔自四〕

(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」

みなぎ・る【漲る】

〔自五〕

①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」

②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」

み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ

みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」

み‐な・ぐ【見和ぐ】

〔自上二〕

見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」

みな‐くぐ・る【水潜る】

〔自四〕

水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」

み‐な‐くち【水口】

田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」

⇒みなくち‐だけ【水口竹】

⇒みなくち‐ばな【水口花】

⇒みなくち‐まつり【水口祭】

みなくち【水口】

滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。

⇒みなくち‐キセル【水口煙管】

⇒みなくち‐ざいく【水口細工】

みなくち‐キセル【水口煙管】

文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐ざいく【水口細工】

水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐だけ【水口竹】

田の水口に挿す竹。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐ばな【水口花】

播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐まつり【水口祭】

農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉

⇒み‐な‐くち【水口】

みな‐くま【皆熊】

全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)

みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ

全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」

⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】

みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ

真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」

⇒みな‐ぐれない【皆紅】

み‐なげ【身投げ】

水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。

みな‐ごろし【皆殺し・鏖】

一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。

みな‐さま【皆様】

多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」

みな‐さん【皆さん】

「みなさま」のややくだけた言い方。

み‐なし【見做し】

みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」

⇒みなし‐きてい【見做し規定】

⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】

⇒みなし‐はいとう【見做し配当】

⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】

⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】

みなし‐がわ【水無川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」

[二]〔枕〕

「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」

みなし‐きてい【見做し規定】

〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】

殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」

みなしぐり【虚栗】

俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。

みなし‐ご【孤・孤児】

(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン

公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。

⇒み‐なし【見做し】

みなしご‐ぐさ【白薇】

フナバラソウの異称。〈本草和名〉

みなした‐ふ【水下経】

〔枕〕

(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ

みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ

通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥

事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な‐しも【水下】

流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ

み‐なしろ【御名代】

(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ

みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥

実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な・す【見做す・看做す】

〔他五〕

①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」

②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」

③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」

④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。

みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ

全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」

ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】

ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。

みなせ【水無瀬】

摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。

⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】

⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)

水無瀬川

撮影:的場 啓

⇒みなかみ【水上】

みな‐が‐みな【皆が皆】

残らず。ことごとく。

みな‐がら【皆がら】

〔副〕

残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」

みながわ【皆川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】

みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン

江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)

⇒みながわ【皆川】

みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ

〔自四〕

(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」

みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ

〔自四〕

(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」

みなぎ・る【漲る】

〔自五〕

①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」

②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」

み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ

みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」

み‐な・ぐ【見和ぐ】

〔自上二〕

見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」

みな‐くぐ・る【水潜る】

〔自四〕

水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」

み‐な‐くち【水口】

田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」

⇒みなくち‐だけ【水口竹】

⇒みなくち‐ばな【水口花】

⇒みなくち‐まつり【水口祭】

みなくち【水口】

滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。

⇒みなくち‐キセル【水口煙管】

⇒みなくち‐ざいく【水口細工】

みなくち‐キセル【水口煙管】

文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐ざいく【水口細工】

水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐だけ【水口竹】

田の水口に挿す竹。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐ばな【水口花】

播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐まつり【水口祭】

農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉

⇒み‐な‐くち【水口】

みな‐くま【皆熊】

全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)

みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ

全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」

⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】

みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ

真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」

⇒みな‐ぐれない【皆紅】

み‐なげ【身投げ】

水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。

みな‐ごろし【皆殺し・鏖】

一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。

みな‐さま【皆様】

多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」

みな‐さん【皆さん】

「みなさま」のややくだけた言い方。

み‐なし【見做し】

みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」

⇒みなし‐きてい【見做し規定】

⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】

⇒みなし‐はいとう【見做し配当】

⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】

⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】

みなし‐がわ【水無川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」

[二]〔枕〕

「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」

みなし‐きてい【見做し規定】

〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】

殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」

みなしぐり【虚栗】

俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。

みなし‐ご【孤・孤児】

(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン

公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。

⇒み‐なし【見做し】

みなしご‐ぐさ【白薇】

フナバラソウの異称。〈本草和名〉

みなした‐ふ【水下経】

〔枕〕

(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ

みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ

通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥

事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な‐しも【水下】

流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ

み‐なしろ【御名代】

(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ

みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥

実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な・す【見做す・看做す】

〔他五〕

①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」

②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」

③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」

④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。

みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ

全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」

ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】

ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。

みなせ【水無瀬】

摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。

⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】

⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)

水無瀬川

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」

[二]〔枕〕

「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」

みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。

→文献資料[水無瀬三吟]

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。

水無瀬神宮

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」

[二]〔枕〕

「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」

みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。

→文献資料[水無瀬三吟]

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。

水無瀬神宮

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

み‐な‐そこ【水底】

水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」

⇒みなそこ‐ふ【水底経】

みなそこ‐ふ【水底経】

〔枕〕

(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ

⇒み‐な‐そこ【水底】

みな‐そそく【水注く】

〔枕〕

「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」

み‐な‐づき【水無月・六月】

(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」

⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】

⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】

みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ

最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ

「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

み‐な‐と【港・湊】

(「水の門」の意)

①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」

②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉

⇒みなと‐え【港江】

⇒みなと‐かぜ【港風】

⇒みなと‐まち【港町】

みなと【港】

東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。

みなと‐え【港江】

港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐かぜ【港風】

港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐がみ【湊紙】

和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。

みなと‐がわ【湊川】‥ガハ

神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。

⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】

⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】

みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥

神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。

湊川神社

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

み‐な‐そこ【水底】

水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」

⇒みなそこ‐ふ【水底経】

みなそこ‐ふ【水底経】

〔枕〕

(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ

⇒み‐な‐そこ【水底】

みな‐そそく【水注く】

〔枕〕

「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」

み‐な‐づき【水無月・六月】

(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」

⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】

⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】

みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ

最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ

「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

み‐な‐と【港・湊】

(「水の門」の意)

①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」

②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉

⇒みなと‐え【港江】

⇒みなと‐かぜ【港風】

⇒みなと‐まち【港町】

みなと【港】

東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。

みなと‐え【港江】

港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐かぜ【港風】

港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐がみ【湊紙】

和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。

みなと‐がわ【湊川】‥ガハ

神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。

⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】

⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】

みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥

神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。

湊川神社

撮影:的場 啓

⇒みなと‐がわ【湊川】

みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。

⇒みなと‐がわ【湊川】

みな‐とのだち【皆殿達】

殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」

みなと‐まち【港町】

港のある町。港によって発展した町。

⇒み‐な‐と【港・湊】

みな‐ながら【皆ながら】

〔副〕

ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」

⇒みなと‐がわ【湊川】

みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。

⇒みなと‐がわ【湊川】

みな‐とのだち【皆殿達】

殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」

みなと‐まち【港町】

港のある町。港によって発展した町。

⇒み‐な‐と【港・湊】

みな‐ながら【皆ながら】

〔副〕

ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」

御堂筋(2)

撮影:的場 啓

御堂筋(2)

撮影:的場 啓

⇒み‐どう【御堂】

みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥

〔形ク〕

(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」

み‐とおし【見通し】‥トホシ

①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」

②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」

③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」

④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤

みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥

粟野膳あわのぜんの別称。

み‐とお・す【見通す】‥トホス

〔他五〕

①始めから終りまで目をとおす。

②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。

③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」

みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ

江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。

みと‐がく【水戸学】

江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。

み‐とが・める【見咎める】

〔他下一〕[文]みとが・む(下二)

①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」

②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」

み‐どき【見時】

見るによい時期。見頃。「桜の―」

み‐どきょう【御読経】‥キヤウ

①読経の尊敬語。

②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」

みとき‐よく【御時好く】

御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」

みとく【未得】

⇒いしだみとく(石田未得)

み‐とく【味得】

事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。

み‐と・く【見解く】

〔他四〕

見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」

み‐どく【味読】

内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」

みと‐け【水戸家】

徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。

みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥

(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。

み‐ところ【三所】

三つのところ。3点。

⇒みところ‐ぜめ【三所攻】

⇒みところ‐どう【三所籐】

⇒みところ‐もの【三所物】

み‐どころ【見所】

①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」

②将来の望み。みこみ。「―のある人物」

③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」

④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」

⑤能の見物席。けんしょ。

み‐どころ【身所】

魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」

みところ‐ぜめ【三所攻】

相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。

みところぜめ

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐どう【三所籐】

所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐もの【三所物】

刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。

⇒み‐ところ【三所】

ミトコンドリア【mitochondria】

細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。

⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】

ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ

ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。

⇒ミトコンドリア【mitochondria】

み‐とし【御年】

穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」

みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】

素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」

み‐としろ【御戸代・御刀代】

(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」

ミトス【mythos ギリシア】

⇒ミュトス

み‐とせ【三年・三歳】

3ねん。3さい。

み‐とど・ける【見届ける】

〔他下一〕[文]みとど・く(下二)

①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」

②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」

みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ

(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」

ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ

オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。

みと‐びらき【御戸開き】

神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」

みと‐ぼり【水戸彫】

彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。

みと‐まつり【水戸祭】

水口みなくち祭のこと。

みとみ【三富】

姓氏の一つ。

⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】

みとみ‐くちは【三富朽葉】

(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)

⇒みとみ【三富】

みと・む【認む】

〔他下二〕

⇒みとめる(下一)

みとむ‐な・い

〔形〕

(→)「みともない」に同じ。

みとめ【認め】

①認めること。

②認印みとめいんの略。

⇒みとめ‐いん【認印】

みとめ‐いん【認印】

①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。

②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。

⇒みとめ【認め】

みと・める【認める】

〔他下一〕[文]みと・む(下二)

(見留める意)

①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」

②目にとめる。「人影を―・める」

③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」

④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」

⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」

み‐ども【身共】

〔代〕

(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。

みとも‐がみ【御伴神】

(→)「みとものかみ」に同じ。

みとも‐な・い

〔形〕

(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」

みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】

尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。

みとよ【三豊】

香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。

ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。

⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】

ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ

(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。

⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

み‐とらし【御執】

(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」

み‐とり【見取り】

①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。

②見て写しとること。「―本」

③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。

④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。

⑤見取小作の略。

→みどり。

⇒みとり‐こさく【見取小作】

⇒みとり‐ざん【見取り算】

⇒みとり‐ず【見取図】

⇒みとり‐ば【見取場】

⇒みとり‐まい【見取米】

みどり

群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。

みどり【緑・翠】

(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)

①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」

②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」

Munsell color system: 2.5G5/10

③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」

⇒みどり‐いし【緑石】

⇒みどり‐がめ【緑亀】

⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】

⇒みどり‐ざる【緑猿】

⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】

⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】

⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】

⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】

⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】

⇒みどり‐の‐とう【緑の党】

⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】

⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】

⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】

⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

⇒みどり‐むし【緑虫】

み‐どり【見取り】

①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」

②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」

みどり‐いし【緑石】

ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐がめ【緑亀】

アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐ご【緑児・嬰児】

(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐こさく【見取小作】

江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐ざる【緑猿】

サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ざん【見取り算】

珠算で、数字を見ながら計算すること。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐ず【見取図】‥ヅ

①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。

②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥

学童擁護員の俗称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ

①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。

②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

つやのある美しい黒髪。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ころも【緑の衣】

六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐そで【緑の袖】

(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ダム【緑のダム】

森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ

(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐はやし【緑の林】

(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ひ【みどりの日】

国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ほら【緑の洞】

(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ば【見取場】

江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐まい【見取米】

江戸時代、見取場から上納させた年貢米。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐むし【緑虫】

ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。

⇒みどり【緑・翠】

み‐と・る【見取る】

〔他五〕

①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」

②見て写し取る。

③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」

ミドル【middle】

①中等。中級。中間。

②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」

⇒ミドル‐アイアン【middle iron】

⇒ミドル‐ウェア【middleware】

⇒ミドル‐エイジ【middle age】

⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】

⇒ミドル‐クラス【middle class】

⇒ミドル‐ショット【middle shot】

⇒ミドル‐スクール【middle school】

⇒ミドル‐ネーム【middle name】

⇒ミドル‐マネージメント【middle management】

ミドル‐アイアン【middle iron】

ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ウェア【middleware】

コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐エイジ【middle age】

中年。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ

(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐クラス【middle class】

中間層。中産階級。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ショット【middle shot】

写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐スクール【middle school】

アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ネーム【middle name】

欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐マネージメント【middle management】

(→)中間管理職のこと。

⇒ミドル【middle】

み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】

〔自下一〕[文]みと・る(下二)

我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」

みどろ【塗】

〔接尾〕

名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」

みどろ・し

〔形ク〕

まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」

ミトン【mitten】

親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。

みな【皆】

[一]〔名〕

全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」

[二]〔副〕

残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」

⇒皆にす

⇒皆になす

⇒皆になる

みな【蜷】

ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」

み‐な‐あい【水合】‥アヒ

水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」

み‐な‐うら【水占】

(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」

み‐なお・す【見直す】‥ナホス

[一]〔他五〕

①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」

②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」

[二]〔自五〕

病気または景気などが少しよい方に向かう。

み‐なか【真中】

まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」

み‐なが・す【見流す】

〔他五〕

見ても気にとめない。見すごす。

みなかた【南方】

姓氏の一つ。

⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)

南方熊楠

提供:毎日新聞社

⇒み‐どう【御堂】

みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥

〔形ク〕

(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」

み‐とおし【見通し】‥トホシ

①みとおすこと。こちらからあちらまで一目に見えること。源氏物語野分「―あらはなる廂の御座に居給へる人」。「霧で―がきかない」

②将来や他人の心中などを見抜き察知すること。予測。洞察。世間胸算用4「高野参りの心ざしを―の弘法大師」。「生活の―が立たない」「先刻お―」

③江戸深川・品川などの妓楼で、第一の客間・表座敷。洒落本、辰巳之園「『―にか』『イヽヱ横座敷で』」

④〔心〕新しい事態・課題状況に直面したとき、試行錯誤的に解決を見出すのでなく、問題の全体的構造を把握して解決を図ること。洞察学習。→試行錯誤

みと‐おしき【水戸折敷】‥ヲ‥

粟野膳あわのぜんの別称。

み‐とお・す【見通す】‥トホス

〔他五〕

①始めから終りまで目をとおす。

②さえぎられずに遠くまで一目に見渡す。

③内部または将来や人の心中など、目に見えない物事を推測して知る。見ぬく。「将来を―・して準備する」

みと‐かいどう【水戸街道】‥ダウ

江戸から水戸に至る街道。日光街道に付属し、千住・金町・松戸・土浦などを経る。現在も国道6号線の一部の通称。岩城いわき相馬街道とつながり、併せて浜街道・陸前浜街道と称する。水戸道。

みと‐がく【水戸学】

江戸時代、水戸藩で興隆した学派。儒学・国学・史学・神道を基幹とした国家意識を特色とし、藩主徳川光圀の「大日本史」編纂に由来するが、特色ある学風を形成したのは寛政(1789〜1801)年間以降。藤田幽谷・会沢正志斎らが代表的人物。尊王攘夷運動に大きな影響を与えた。

み‐とが・める【見咎める】

〔他下一〕[文]みとが・む(下二)

①見て咎める。見て非難し、または問い責める。源氏物語蜻蛉「人―・むばかり大きなるわざは、えし給はず」。「警官に―・められる」

②見つける。見て気づく。古今著聞集3「左府―・めて頻りに感歎のけしきありけり」

み‐どき【見時】

見るによい時期。見頃。「桜の―」

み‐どきょう【御読経】‥キヤウ

①読経の尊敬語。

②「季きの御読経」の略。枕草子84「明日、―の結願にて」

みとき‐よく【御時好く】

御機嫌よく。御気色みけしきよく。宇津保物語吹上下「帝―打ち笑はせ給ひて」

みとく【未得】

⇒いしだみとく(石田未得)

み‐とく【味得】

事柄の内容をよく味わって自分のものにすること。味到。

み‐と・く【見解く】

〔他四〕

見て理解する。見てさとる。宇津保物語初秋「これが心―・き給ふ人ありや」

み‐どく【味読】

内容を十分に味わって読むこと。熟読。「古典を―する」

みと‐け【水戸家】

徳川氏三家の一つ。江戸時代に常陸を領し、徳川家康の第11子頼房を祖とする。石高28万石、綱条つなえだの時から35万石。

みと‐こうもん【水戸黄門】‥クワウ‥

(黄門すなわち中納言であったからいう)徳川光圀みつくにの異称。

み‐ところ【三所】

三つのところ。3点。

⇒みところ‐ぜめ【三所攻】

⇒みところ‐どう【三所籐】

⇒みところ‐もの【三所物】

み‐どころ【見所】

①見る価値のあるところ。「この劇の―は第3幕だ」

②将来の望み。みこみ。「―のある人物」

③見分ける点。めじるし。浮世草子、新可笑記「我に何の―有て罪に落すや」

④肝要の所。要点。無事志有意「そこにはちつと―がござります」

⑤能の見物席。けんしょ。

み‐どころ【身所】

魚などの身肉の部分。狂言、枕物狂「魚頭や中うちはそなた達喰うて、―ばかりをくれさしめ」

みところ‐ぜめ【三所攻】

相撲の手の一つ。相手に内掛けをかけ、他方の足をすくうように抱え上げ、体を浴びせるようにして倒すもの。

みところぜめ

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐どう【三所籐】

所籐ところどうの弓の一種。上下の鏑籐かぶらどうと握りの間を白の籐で三カ所ずつ寄せて点々と巻き、地を黒漆塗りとした弓。日葡辞書「ミトコロドウノユミ」

⇒み‐ところ【三所】

みところ‐もの【三所物】

刀剣の付属品である目貫めぬき・笄こうがい・小柄こづかの三種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗ゆうじょうらのものが名高い。

⇒み‐ところ【三所】

ミトコンドリア【mitochondria】

細胞小器官の一つ。真核生物の細胞質中に多数分散して存在し、内部にクリスタと呼ぶ棚状の構造があり、独自のDNAを持ち、自己増殖する。呼吸に関係する一連の酵素を含み、細胞のエネルギー生産の場。独立した好気性細菌が進化の過程で別の細胞にとり込まれ、共生してきた。糸粒体。→細胞(図)。

⇒ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】

ミトコンドリア‐のうきんしょう【ミトコンドリア脳筋症】‥ナウ‥シヤウ

ミトコンドリアの機能異常による疾病の一つ。緩徐に進行する脳・骨格筋の障害、てんかん発作などを呈する。

⇒ミトコンドリア【mitochondria】

み‐とし【御年】

穀物、特に稲のみのり。また、耕作。祝詞、祈年祭「今年二月に―初めたまはむとして」

みとし‐の‐かみ【御年神・御歳神】

素戔嗚尊すさのおのみことの子である大年神おおとしのかみの子。母は香用比売命かよひめのみこと。穀物の守護神。古語拾遺「―を祭る縁なり」

み‐としろ【御戸代・御刀代】

(御歳代の意という)神に供する稲を作る田。神の御料の田。みたしろ。神田しんでん。神功紀「神田みとしろを定めて佃つくる」

ミトス【mythos ギリシア】

⇒ミュトス

み‐とせ【三年・三歳】

3ねん。3さい。

み‐とど・ける【見届ける】

〔他下一〕[文]みとど・く(下二)

①終りまで見きわめる。保元物語(金刀比羅本)「院の御事をばたれかは―・け参らすべきと」。「事の成行きを―・ける」

②見てたしかめる。狂言、抜殻「こはものながら―・けて参らう」

みと‐の‐まぐわい【遘合】‥マグハヒ

(トは入口。陰部の意)男女の交合。まぐわい。古事記上「天の御柱を行き廻り逢ひて―為せむ」

ミドハト‐けんぽう【ミドハト憲法】‥パフ

オスマン帝国の宰相ミドハト=パシャ(Midhat Paşa1822〜1884)が起草し、1876年に発布された、アジアで最初の憲法。平等な市民権や議院内閣制を定めたが、これによるオスマン帝国の第1次立憲制は短命に終わった。

みと‐びらき【御戸開き】

神仏の前の御扉を開くこと。御開帳。五社百首「五月の今日の―」

みと‐ぼり【水戸彫】

彫金の一派。また、その作品。水戸の彫金工明石与太夫を祖とする。古くは地磨に高彫を通例としたが、後に魚子ななこを蒔き、奈良風をうつした。

みと‐まつり【水戸祭】

水口みなくち祭のこと。

みとみ【三富】

姓氏の一つ。

⇒みとみ‐くちは【三富朽葉】

みとみ‐くちは【三富朽葉】

(朽葉はキュウヨウとも)新体詩人。名は義臣。壱岐生れ。早大卒。フランス近代詩を研究。繊細哀婉な作風。銚子で溺死。(1889〜1917)

⇒みとみ【三富】

みと・む【認む】

〔他下二〕

⇒みとめる(下一)

みとむ‐な・い

〔形〕

(→)「みともない」に同じ。

みとめ【認め】

①認めること。

②認印みとめいんの略。

⇒みとめ‐いん【認印】

みとめ‐いん【認印】

①当事者が承認したことを示すために押すはんこ。みとめ。

②個人の印章で実印以外のもの。苗字みょうじなどを彫刻して、重要でない事柄に使う。見印。

⇒みとめ【認め】

みと・める【認める】

〔他下一〕[文]みと・む(下二)

(見留める意)

①よく気をつけて見る。好色一代女6「惣じて五百の仏を心静かに―・めしに、皆逢ひ馴れし人の姿に、思ひ当らぬは一人もなし」

②目にとめる。「人影を―・める」

③見て判断する。男色大鑑「落ちつきたる仕方なりと―・めし諸人、これを誉めざるはなし」。「適格と―・める」「手落ちを―・める」

④見てよしとする。かまわないとして許す。受け入れる。「遅刻を―・める」

⑤みどころがあると考える。「将来を―・められる」

み‐ども【身共】

〔代〕

(一人称)主として武士階級で、同輩または同輩以下に対して用いた。われ。われら。

みとも‐がみ【御伴神】

(→)「みとものかみ」に同じ。

みとも‐な・い

〔形〕

(ミトウモナシから)みっともない。〈日葡辞書〉。歌舞伎、お染久松色読販「ヱヽ―、放さぬかへ」

みとも‐の‐かみ【御伴神・従神】

尊貴の神に供奉する神。天孫降臨の際に陪従した五部神いつとものおのかみの類。みともがみ。

みとよ【三豊】

香川県西部の市。ミカン・ビワの栽培が盛ん。人口7万1千。

ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

インド・イラン人の神。リグ‐ヴェーダでは契約と友愛の神。ペルシアにおいても契約の神であったが、次第に曙光神・太陽神・戦闘神となり、ローマに入ってミトラ教の主神となった。ミスラ。ミトラス。

⇒ミトラ‐きょう【ミトラ教】

ミトラ‐きょう【ミトラ教】‥ケウ

(Mithraism)ミトラを崇拝するペルシア起源の宗教。前3世紀頃起こり、小アジアで発展、ローマ軍団に採り入れられローマ帝国全域に広まったが、キリスト教に圧迫されて衰えた。ミトラス教。

⇒ミトラ【Mithra ペルシア・Mitra 梵・Mithras ラテン】

み‐とらし【御執】

(ミは敬意を表す接頭語。トラシはトラスの連用形)手にお取りになるもの。転じて、弓の尊敬語。みたらし。万葉集1「―の梓の弓の」

み‐とり【見取り】

①みとること。見て知ること。芸事などを見て習い覚えること。

②見て写しとること。「―本」

③(「看取り」とも書く)看病かんびょう。

④江戸時代、収穫高が一定しないため納米高の定めにくい土地を、毎年坪刈つぼがりして納米高を定めること。見取検見けみ。

⑤見取小作の略。

→みどり。

⇒みとり‐こさく【見取小作】

⇒みとり‐ざん【見取り算】

⇒みとり‐ず【見取図】

⇒みとり‐ば【見取場】

⇒みとり‐まい【見取米】

みどり

群馬県東部の市。もと足尾銅山からの銅を運ぶ宿場町。岩宿遺跡がある。人口5万2千。

みどり【緑・翠】

(ミドが語根で、「瑞々みずみずし」のミヅと関係があるか)

①草木の新芽。また、初夏の若葉。広く、植物一般。〈[季]夏〉。日葡辞書「ミドリガタツ」。「―したたる山々」「地球の―を護る」

②青と黄との間色。草木の葉のような色。みどりいろ。万葉集10「春は萌え夏は―に紅の綵色しみいろに見ゆる秋の山かも」。「―の大地」

Munsell color system: 2.5G5/10

③深い藍色。天草本伊曾保物語「海の―のなごやかなを見れば」

⇒みどり‐いし【緑石】

⇒みどり‐がめ【緑亀】

⇒みどり‐ご【緑児・嬰児】

⇒みどり‐ざる【緑猿】

⇒みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】

⇒みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】

⇒みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

⇒みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

⇒みどり‐の‐ころも【緑の衣】

⇒みどり‐の‐そで【緑の袖】

⇒みどり‐の‐ダム【緑のダム】

⇒みどり‐の‐とう【緑の党】

⇒みどり‐の‐はやし【緑の林】

⇒みどり‐の‐ひ【みどりの日】

⇒みどり‐の‐ほら【緑の洞】

⇒みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

⇒みどり‐むし【緑虫】

み‐どり【見取り】

①見渡して多くの中から選び取ること。狂言、釣針「幸ひ腰元の大勢の中で―に致したう御座るが」。「よりどり―」

②特に、歌舞伎・浄瑠璃などで、通し狂言にしないで、1幕・1段ずつを寄せ集めて演ずること。浮世風呂3「足らずめへは―にするといふものか、世話物でも跡へつけるか」

みどり‐いし【緑石】

ミドリイシ科のイシサンゴの総称。群体は樹枝状や鹿角状のものが多いが、円盤状に広がるものもある。サンゴ礁を形成するイシサンゴ類中の主要な類の一つ。小笠原・琉球諸島などの沿岸に多く産する。テーブルサンゴ・ミドリイシ・エダミドリイシなど。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐がめ【緑亀】

アカミミガメの子亀の通称。美しい緑色を呈する。日本に多く輸入されるのは、そのうちの一亜種、北米南東部産のミシシッピアカミミガメ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐ご【緑児・嬰児】

(近世初め頃まではミドリコ。新芽のように若々しい児の意)3歳ぐらいまでの幼児。孩児がいじ。えいじ。万葉集3「―の匍匐はひたもとほり」

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐こさく【見取小作】

江戸時代の小作形態の一つ。年々、作柄を見てその年の小作料を定めたもの。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐ざる【緑猿】

サバンナモンキーの一亜種。毛色は緑を帯びた黄色、腹は白。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ざん【見取り算】

珠算で、数字を見ながら計算すること。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐ず【見取図】‥ヅ

①一定の位置から、眼に映じたままの実景(地形・地物・建物など)の概要を描いた図。写真図。

②製図用器具を用いずに、手で描いた製図。スケッチ。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐の‐おばさん【緑のおばさん】‥ヲバ‥

学童擁護員の俗称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かいろう【緑の回廊】‥クワイラウ

①(green corridor)野生生物の移動経路となる森林や緑地などの空間。

②林野庁の生物多様性保全策の一つ。保護林同士を連結して野生動植物の移動経路を確保し、広範で効果的な森林生態系の保全を図る。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐かくめい【緑の革命】

1960年代に水稲・小麦などの高収量品種の開発によってひき起こされ、開発途上国へ導入された農業技術革新。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐くろかみ【緑の黒髪】

つやのある美しい黒髪。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ころも【緑の衣】

六位の者が着用した、緑3の袍うえのきぬ。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐そで【緑の袖】

(→)「緑の衣」に同じ。また、六位の異称。源氏物語夕霧「なほかの―のなごり」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ダム【緑のダム】

森林の水源涵養機能・水土保全機能をダムにたとえた語。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐とう【緑の党】‥タウ

(Die Grünen ドイツ)ドイツの政党。1980年西ドイツで結成、83年に連邦議会に進出。反核・環境保護・女性解放などを訴え、開発と成長本位の社会体制の根源的な変革を唱える。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐はやし【緑の林】

(「緑林りょくりん」の訓読)盗賊の異称。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ひ【みどりの日】

国民の祝日。5月4日。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日。1989年、4月29日の昭和天皇の天皇誕生日を改称、2007年、同日を昭和の日とするに際し5月4日に変更。

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐ほら【緑の洞】

(「仙人の居」の意)太上天皇の御所。新古今和歌集序「―花かうばしきあした」

⇒みどり【緑・翠】

みどり‐の‐まどぐち【みどりの窓口】

オンライン‐システムによるJR指定券などの発売所。1965年設置。

⇒みどり【緑・翠】

みとり‐ば【見取場】

江戸時代、新田を開発して未だ土地が劣悪なため、「見取り」4によって軽い年貢を課した耕地。

⇒み‐とり【見取り】

みとり‐まい【見取米】

江戸時代、見取場から上納させた年貢米。

⇒み‐とり【見取り】

みどり‐むし【緑虫】

ミドリムシ植物門の単細胞藻類。原生動物の鞭毛虫類としても分類される。約800種。体長0.1ミリメートル以下。紡錘形で、葉緑素を含み、緑色。前端に1本の長い鞭毛(陥入部にもう1本の短い鞭毛をもつ)があり、水中を運動する。鞭毛の基部に赤い眼点をもつ。特に春先、水溜りに無数に発生し、水を緑に彩る。水の華。ユーグレナ。

⇒みどり【緑・翠】

み‐と・る【見取る】

〔他五〕

①見て知る。みとめる。源氏物語蓬生「み心留めておぼさるることなめりと―・りて」

②見て写し取る。

③(「看取る」とも書く)病人の世話をする。看病する。「病気の父を―・る」「母の最期を―・る」

ミドル【middle】

①中等。中級。中間。

②ミドルエイジの略。「ナイス‐―」

⇒ミドル‐アイアン【middle iron】

⇒ミドル‐ウェア【middleware】

⇒ミドル‐エイジ【middle age】

⇒ミドル‐きゅう【ミドル級】

⇒ミドル‐クラス【middle class】

⇒ミドル‐ショット【middle shot】

⇒ミドル‐スクール【middle school】

⇒ミドル‐ネーム【middle name】

⇒ミドル‐マネージメント【middle management】

ミドル‐アイアン【middle iron】

ゴルフのアイアン‐クラブで、4〜6番の通称。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ウェア【middleware】

コンピューターで、オペレーティング‐システム上で動作し、アプリケーションに具体的で特別な機能を提供するソフトウェア。オペレーティング‐システムとアプリケーションの中間にある意。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐エイジ【middle age】

中年。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐きゅう【ミドル級】‥キフ

(middleweight)ボクシングなどの体重別階級の一つ。ボクシングのプロでは154ポンドを超え160ポンドまで、アマでは75キログラムを超え81キログラムまで。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐クラス【middle class】

中間層。中産階級。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ショット【middle shot】

写真やビデオ撮影の構図の一つ。被写体を中くらいの大きさで写すこと。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐スクール【middle school】

アメリカで、第5〜8学年ないし第6〜8学年の子供を対象とする、小学校とハイ‐スクールの中間に位置する学校。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐ネーム【middle name】

欧米人などの、姓と名との間に付ける名。洗礼名・母方の姓などが多い。「ジョン=フィッツジェラルド=ケネディ」のフィッツジェラルドの類。

⇒ミドル【middle】

ミドル‐マネージメント【middle management】

(→)中間管理職のこと。

⇒ミドル【middle】

み‐と・れる【見蕩れる・見惚れる】

〔自下一〕[文]みと・る(下二)

我を忘れて見入る。うっとりして見る。見ほれる。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「しんとんとろりと―・れる男、どうでも権三はよい男」

みどろ【塗】

〔接尾〕

名詞に付いて、それにまみれる意を表す。まみれ。「血―」「汗―」

みどろ・し

〔形ク〕

まだるい。のろい。散木奇歌集「かぢも―・し心せよ波」

ミトン【mitten】

親指の部分だけが分かれた二股ふたまたの手袋。二股手袋。

みな【皆】

[一]〔名〕

全部。すべてのもの。すべての人。万葉集5「人―の見らむ松浦まつらの玉島を」。「―の者」

[二]〔副〕

残らず。すべて。ことごとく。源氏物語夕顔「あなむつかしと思ひける心地―さめて」。「―同じ」

⇒皆にす

⇒皆になす

⇒皆になる

みな【蜷】

ニナの古名。〈[季]春〉。万葉集5「―のわたかぐろき髪に」

み‐な‐あい【水合】‥アヒ

水流の合する所。みずあい。おちあい。合流点。類聚名義抄「澮、ミナアヒ・アツム」

み‐な‐うら【水占】

(「水の占」の意)川の水で吉凶を占うこと。川瀬に縄を渡し、それに流れかかったもの、またはその物の数などによって占ったものか。万葉集17「清き瀬ごとに―はへてな」

み‐なお・す【見直す】‥ナホス

[一]〔他五〕

①改めて見る。もう一度見て誤りを正す。源氏物語明石「今いととく―・し給ひてん」。「答案を―・す」

②それまでの見方を改める。前に気づかなかった価値を認める。「彼の人柄を―・した」

[二]〔自五〕

病気または景気などが少しよい方に向かう。

み‐なか【真中】

まなか。まんなか。神代紀上「誓約うけいの―に」

み‐なが・す【見流す】

〔他五〕

見ても気にとめない。見すごす。

みなかた【南方】

姓氏の一つ。

⇒みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

みなかた‐くまぐす【南方熊楠】

民俗学者・博物学者。和歌山県の人。アメリカに遊学、1892年(明治25)渡英、大英博物館東洋調査部員。粘菌ねんきんを研究し、諸外国語・民俗学・考古学に精通。著「南方閑話」「南方随筆」「十二支考」など。(1867〜1941)

南方熊楠

提供:毎日新聞社

⇒みなかた【南方】

み‐な‐かみ【水上】

①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。

②物事の起源。みなもと。

みなかみ【水上】

群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。

▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。

みなかみ【水上】

姓氏の一つ。

⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】

み‐な‐かみ【水神】

水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」

みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ

小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)

水上滝太郎

提供:岩波書店

⇒みなかた【南方】

み‐な‐かみ【水上】

①水の流れて来る上の方。上流。川上。古今和歌集雑「おちたぎつ滝の―」↔水下みなしも。

②物事の起源。みなもと。

みなかみ【水上】

群馬県利根郡の地名・町名。利根川の上流で、峡谷美をなし、谷川岳の登山口の一つ。水上温泉・湯桧曾ゆびそ温泉などがある。上信越高原国立公園の一部。

▷行政上の町名は「みなかみ町」と書く。

みなかみ【水上】

姓氏の一つ。

⇒みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】

み‐な‐かみ【水神】

水をつかさどる神。後撰和歌集恋「―に祈るかひなく涙川」

みなかみ‐たきたろう【水上滝太郎】‥ラウ

小説家。本名、阿部章蔵。東京生れ。慶大卒。保険会社に勤務するかたわら、文学に精進。代表作「大阪」「大阪の宿」、評論随筆「貝殻追放」など。(1887〜1940)

水上滝太郎

提供:岩波書店

⇒みなかみ【水上】

みな‐が‐みな【皆が皆】

残らず。ことごとく。

みな‐がら【皆がら】

〔副〕

残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」

みながわ【皆川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】

みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン

江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)

⇒みながわ【皆川】

みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ

〔自四〕

(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」

みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ

〔自四〕

(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」

みなぎ・る【漲る】

〔自五〕

①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」

②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」

み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ

みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」

み‐な・ぐ【見和ぐ】

〔自上二〕

見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」

みな‐くぐ・る【水潜る】

〔自四〕

水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」

み‐な‐くち【水口】

田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」

⇒みなくち‐だけ【水口竹】

⇒みなくち‐ばな【水口花】

⇒みなくち‐まつり【水口祭】

みなくち【水口】

滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。

⇒みなくち‐キセル【水口煙管】

⇒みなくち‐ざいく【水口細工】

みなくち‐キセル【水口煙管】

文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐ざいく【水口細工】

水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐だけ【水口竹】

田の水口に挿す竹。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐ばな【水口花】

播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐まつり【水口祭】

農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉

⇒み‐な‐くち【水口】

みな‐くま【皆熊】

全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)

みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ

全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」

⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】

みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ

真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」

⇒みな‐ぐれない【皆紅】

み‐なげ【身投げ】

水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。

みな‐ごろし【皆殺し・鏖】

一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。

みな‐さま【皆様】

多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」

みな‐さん【皆さん】

「みなさま」のややくだけた言い方。

み‐なし【見做し】

みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」

⇒みなし‐きてい【見做し規定】

⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】

⇒みなし‐はいとう【見做し配当】

⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】

⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】

みなし‐がわ【水無川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」

[二]〔枕〕

「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」

みなし‐きてい【見做し規定】

〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】

殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」

みなしぐり【虚栗】

俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。

みなし‐ご【孤・孤児】

(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン

公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。

⇒み‐なし【見做し】

みなしご‐ぐさ【白薇】

フナバラソウの異称。〈本草和名〉

みなした‐ふ【水下経】

〔枕〕

(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ

みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ

通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥

事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な‐しも【水下】

流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ

み‐なしろ【御名代】

(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ

みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥

実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な・す【見做す・看做す】

〔他五〕

①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」

②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」

③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」

④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。

みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ

全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」

ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】

ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。

みなせ【水無瀬】

摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。

⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】

⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)

水無瀬川

撮影:的場 啓

⇒みなかみ【水上】

みな‐が‐みな【皆が皆】

残らず。ことごとく。

みな‐がら【皆がら】

〔副〕

残らず。すべて。みなながら。古今和歌集雑「紫のひともとゆゑに武蔵野の草は―あはれとぞ見る」

みながわ【皆川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒みながわ‐きえん【皆川淇園】

みながわ‐きえん【皆川淇園】‥ガハ‥ヱン

江戸中期の儒学者。名は愿。京都の人。富士谷成章は弟。経書の言語の研究を重んじ、また易に基づく開物学を唱えた。書画をもよくした。著「名疇」「易原」「問学挙要」「虚字解」など。(1734〜1807)

⇒みながわ【皆川】

みなぎら・う【漲らふ】ミナギラフ

〔自四〕

(「漲る」に接尾語「ふ」の付いた語)満ちあふれる。斉明紀「飛鳥川―・ひつつ行く水の」

みな‐ぎら・う【水霧らふ】‥ギラフ

〔自四〕

(「水霧る」に接尾語「ふ」の付いた語)風などで水しぶきが立ち続く。万葉集7「―・ふ沖つ小島に」

みなぎ・る【漲る】

〔自五〕

①水の勢いがさかんになる。水流がみちあふれる。平家物語2「山岳の峨々たるより百尺の滝水―・り落ちたり」

②あふれるほどに満ちひろがる。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「胸に―・る恋慕の熱湯」。「若さが―・る」

み‐な‐ぎわ【水際】‥ギハ

みずぎわ。みぎわ。万葉集20「舟競ふなぎおふ堀江の川の―に」

み‐な・ぐ【見和ぐ】

〔自上二〕

見て心がやわらぐ。万葉集19「思ひ暢のべ―・ぎし山に」

みな‐くぐ・る【水潜る】

〔自四〕

水中にもぐる。新撰六帖3「鳰におの通ひの―・り」

み‐な‐くち【水口】

田へ水を引く口。水の手。みずぐち。伊勢物語「―にわれやみゆらむ」

⇒みなくち‐だけ【水口竹】

⇒みなくち‐ばな【水口花】

⇒みなくち‐まつり【水口祭】

みなくち【水口】

滋賀県甲賀こうか市の地名。もと加藤氏2万5000石の城下町。東海道の宿場町として発達。

⇒みなくち‐キセル【水口煙管】

⇒みなくち‐ざいく【水口細工】

みなくち‐キセル【水口煙管】

文禄(1592〜1596)年間、近江国水口の権兵衛吉久が豊臣秀吉の望みによって創製したキセル。真鍮しんちゅう製で、57の桐の紋、創製者の銘などを彫りつけてある。後世これを模したものにもいう。太閤張。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐ざいく【水口細工】

水口産の葛くず製の籐細工物。近世よりつづら・釜敷などが知られ、輸出もされた。

⇒みなくち【水口】

みなくち‐だけ【水口竹】

田の水口に挿す竹。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐ばな【水口花】

播種後の苗代の水口に挿す樹枝。松・ツツジ・椿など。

⇒み‐な‐くち【水口】

みなくち‐まつり【水口祭】

農事を始める時、苗代田の水口にツツジなどの枝を挿し、焼米を包んだものや神酒などを供えて祭る行事。種祭たなまつり。みと祭。苗代祭。〈[季]春〉

⇒み‐な‐くち【水口】

みな‐くま【皆熊】

全部熊皮で出来たもの。「―の靫うつぼに腰小幡」(狂言歌謡)

みな‐ぐれない【皆紅】‥グレナヰ

全面くれないであること。また、そのもの。紅一色。栄華物語根合「―の打ちたる桜の織物のうはぎ」

⇒みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】

みなぐれない‐の‐おうぎ【皆紅の扇】‥グレナヰ‥アフギ

真紅の地の扇。平家物語11「―の日出だしたるを、舟のせがいにはさみたてて」

⇒みな‐ぐれない【皆紅】

み‐なげ【身投げ】

水中などに、身を投げて死ぬこと。投身。

みな‐ごろし【皆殺し・鏖】

一人(一匹)残らず殺すこと。鏖殺おうさつ。

みな‐さま【皆様】

多数の人を指していう尊敬語。「御来場の―」「御家族の―」

みな‐さん【皆さん】

「みなさま」のややくだけた言い方。

み‐なし【見做し】

みなすこと。見てそれと仮定すること。源氏物語賢木「―にやあらむ、くしいたげに思へり」

⇒みなし‐きてい【見做し規定】

⇒みなし‐こうむいん【見做し公務員】

⇒みなし‐はいとう【見做し配当】

⇒みなし‐ほうじん【見做し法人】

⇒みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】

みなし‐がわ【水無川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川の意で、天の川のこと。万葉集10「久方の天つ印と―隔てに置きし神代し恨めし」

[二]〔枕〕

「絶ゆ」にかかる。万葉集11「言こととくは中は淀ませ―絶ゆとふことをありこすなゆめ」

みなし‐きてい【見做し規定】

〔法〕法律上の擬制を示す規定で、「看做す」「みなす」という表現が用いられるのでこう呼ばれる。事実とは異なることを承知したうえでの立法政策に基づくものであるから、この規定による判断に対して反証は許されない。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ぐり【実無し栗・虚栗】

殻ばかりで中に実のない栗。堀河百首雑「これもさこそは―朽葉が下に埋もれめ」

みなしぐり【虚栗】

俳諧撰集。宝井其角編。2冊。1683年(天和3)刊。芭蕉・其角・嵐雪・杉風・素堂らの発句431句、三つ物・歌仙などを集めた書。芭蕉の新風開発の画期的俳書。

みなし‐ご【孤・孤児】

(「身無し子」の意)両親のない幼児。こじ。〈倭名類聚鈔(十巻本)1〉

みなし‐こうむいん【見做し公務員】‥ヰン

公務員ではないが、公共性・公益性の高い業務に従事し、法令により公務員に準ずるとみなされるもの。刑法その他の罰則の適用などで公務員と同じ扱いを受ける。国・自治体の外郭団体や特殊法人の職員など。

⇒み‐なし【見做し】

みなしご‐ぐさ【白薇】

フナバラソウの異称。〈本草和名〉

みなした‐ふ【水下経】

〔枕〕

(水の下を経て通う意から)「魚うお」にかかる。継体紀「―魚も上に出て歎く」→みなそこふ

みなし‐はいとう【見做し配当】‥タウ

通常の配当ではないが、実質的に利益の配分と見做され、税法上は配当扱いにされる行為。株式の無償交付など。

⇒み‐なし【見做し】

みなし‐ほうじん【見做し法人】‥ハフ‥

事業所得または不動産所得のある青色申告者で、税の軽減を目的として、法人税の課税方式に類似した方式での課税を選択したもの。1992年廃止。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な‐しも【水下】

流れの下の方。下流。川下。拾遺和歌集雑「山川の―なりし諸人も」↔水上みなかみ

み‐なしろ【御名代】

(「名代なしろ」の尊敬語)古代、天皇・皇后・皇子等の名を伝えるために、その名または居所の名を冠して置いた皇室の私有民。→御子代みこしろ

みなし‐ろうどうじかん‐せい【見做し労働時間制】‥ラウ‥

実際に勤務した時間にかかわりなく、所定労働時間または協定した労働時間分を働いたとみなす制度。事業場外労働についての制度と裁量労働制とがある。

⇒み‐なし【見做し】

み‐な・す【見做す・看做す】

〔他五〕

①見てこれこれだと仮定または判定する。実際はどうであるかにかかわらず、こういうものだとして扱う。万葉集4「照らす日を闇に―・して」。「欠席は棄権と―・す」

②見きわめる。見とどける。源氏物語夕顔「命長くて、なほ位高くなども―・し給へ」

③見るようにする。忠岑集「しげき思ひを山しなの山をうしろに―・しつつ」

④〔法〕性質を異にする事物について、法律上これを同一視する。「推定」と区別して用いる。

みな‐ずいしょう【皆水晶】‥シヤウ

全部水晶で出来たもの。平家物語3「―の御数珠押しもませ給へば」

ミナス‐ジェライス【Minas Gerais】

ブラジル南東部の内陸州。州都はベロ‐オリゾンテ。17世紀末にゴールド‐ラッシュが起き、現在も鉱業が主産業。

みなせ【水無瀬】

摂津国(大阪府)三島郡島本町広瀬の地の古称。後鳥羽上皇の離宮があった。

⇒みなせ‐がわ【水無瀬川】

⇒みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

⇒みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

大阪府三島郡にある川。島本町広瀬で淀川に注ぐ。川の南を水無瀬の里と称する。(歌枕)

水無瀬川

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」

[二]〔枕〕

「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」

みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。

→文献資料[水無瀬三吟]

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。

水無瀬神宮

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐がわ【水無瀬川】‥ガハ

[一]〔名〕

水のない川。また、砂の下を水が流れて、表面に見えない川。万葉集11「うらぶれて物は思はじ―ありても水はゆくといふものを」

[二]〔枕〕

「下」にかかる。古今和歌集恋「言に出でていはぬばかりぞ―下に通ひて恋しきものを」

みなせ‐さんぎん【水無瀬三吟】

百韻連歌。1巻。長享2年(1488)正月、水無瀬宮の法楽ほうらくの連歌として宗祇・肖柏・宗長の三人が詠んだ三吟百韻。発句に「何人なにひと」を賦した賦物ふしものの連歌で、百韻連歌の典型といわれる。水無瀬三吟何人百韻。

→文献資料[水無瀬三吟]

⇒みなせ【水無瀬】

みなせ‐じんぐう【水無瀬神宮】

水無瀬の地にある元官幣大社。祭神は後鳥羽・土御門・順徳天皇。もと後鳥羽上皇の離宮水無瀬殿に御影堂を設けたもの。水無瀬宮。

水無瀬神宮

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

み‐な‐そこ【水底】

水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」

⇒みなそこ‐ふ【水底経】

みなそこ‐ふ【水底経】

〔枕〕

(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ

⇒み‐な‐そこ【水底】

みな‐そそく【水注く】

〔枕〕

「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」

み‐な‐づき【水無月・六月】

(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」

⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】

⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】

みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ

最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ

「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

み‐な‐と【港・湊】

(「水の門」の意)

①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」

②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉

⇒みなと‐え【港江】

⇒みなと‐かぜ【港風】

⇒みなと‐まち【港町】

みなと【港】

東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。

みなと‐え【港江】

港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐かぜ【港風】

港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐がみ【湊紙】

和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。

みなと‐がわ【湊川】‥ガハ

神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。

⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】

⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】

みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥

神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。

湊川神社

撮影:的場 啓

⇒みなせ【水無瀬】

み‐な‐そこ【水底】

水の底。みずそこ。万葉集20「大き海の―深く思ひつつ」

⇒みなそこ‐ふ【水底経】

みなそこ‐ふ【水底経】

〔枕〕

(水の底を経て通う「おみ(大海)」、一説「お(魚)」から)「おみ(臣)」にかかる。仁徳紀「―臣の嬢子おとめをたれ養はむ」→みなしたふ

⇒み‐な‐そこ【水底】

みな‐そそく【水注く】

〔枕〕

「おみ(臣)」「しび(鮪)」にかかる。古事記下「―臣の嬢子おとめ秀罇ほだり取らすも」

み‐な‐づき【水無月・六月】

(古くは清音。「水の月」で、水を田に注ぎ入れる月の意)陰暦6月の異称。〈[季]夏〉。万葉集10「―の地つちさへ割さけて照る日にも」

⇒みなづき‐え【水無月会・六月会】

⇒みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】

みなづき‐え【水無月会・六月会】‥ヱ

最澄の忌日の6月4日より延暦寺で営まれる法会。長講会ちょうこうえ。

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

みなづき‐ばらえ【水無月祓・六月祓】‥バラヘ

「なごしのはらえ(夏越祓)」の別称。みなづきつごもりのおおはらえ。〈[季]夏〉

⇒み‐な‐づき【水無月・六月】

み‐な‐と【港・湊】

(「水の門」の意)

①河海などの水の出入口。みと。瀬戸。万葉集7「―の葦の末葉うらばを誰かたをりし」

②湾や河口を利用し、また防波堤を築いて、船が安全に碇泊できるようにした所。港湾。〈倭名類聚鈔1〉

⇒みなと‐え【港江】

⇒みなと‐かぜ【港風】

⇒みなと‐まち【港町】

みなと【港】

東京都23区の一つ。東京港に面し、旧芝・麻布・赤坂の3区を統合。

みなと‐え【港江】

港のある入江。続古今和歌集雑「―の葦の葉そよぐ風の涼しさ」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐かぜ【港風】

港に吹いて来る風。万葉集17「―寒く吹くらし」

⇒み‐な‐と【港・湊】

みなと‐がみ【湊紙】

和泉国大鳥郡湊村(現、堺市)原産の漉返しの紙。壁の腰張り、襖の下張りなどに用いる。

みなと‐がわ【湊川】‥ガハ

神戸市の中央部を流れる川。六甲山地に発源、南流して市水道の烏原貯水池をなし、余水は苅藻島の西で大阪湾に注ぐ。

⇒みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】

⇒みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】

みなとがわ‐じんじゃ【湊川神社】‥ガハ‥

神戸市中央区にある元別格官幣社。楠木正成を主神とし、相殿あいどのに正行・正季以下一族将士を配祀。徳川光圀が墓碑を建てた地に1872年(明治5)創建。

湊川神社

撮影:的場 啓

⇒みなと‐がわ【湊川】

みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。

⇒みなと‐がわ【湊川】

みな‐とのだち【皆殿達】

殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」

みなと‐まち【港町】

港のある町。港によって発展した町。

⇒み‐な‐と【港・湊】

みな‐ながら【皆ながら】

〔副〕

ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」

⇒みなと‐がわ【湊川】

みなとがわ‐の‐たたかい【湊川の戦】‥ガハ‥タタカヒ

1336年(建武3)、九州から東上した足利尊氏の軍が兵庫湊川で新田義貞・楠木正成らを破った戦い。正成は戦死。

⇒みなと‐がわ【湊川】

みな‐とのだち【皆殿達】

殿方みんな。狂言、比丘貞「―のひきで物には、たち刀をとらしやるときいたれども」

みなと‐まち【港町】

港のある町。港によって発展した町。

⇒み‐な‐と【港・湊】

みな‐ながら【皆ながら】

〔副〕

ことごとく。すべて。みながら。源氏物語蜻蛉「―脱ぎおき給へる御衾などやうのもの」

みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥🔗⭐🔉

みとう‐も‐な・し【見たうもなし】ミタウ‥

〔形ク〕

(ミタクモナシの音便)みっともない。みたむない。太平記39「ここなる僧の臆病げなる見たうもなさよ」。史記抄「滋しげしと読うでは―・いぞ」

○見ぬうちが花みぬうちがはな🔗⭐🔉

○見ぬうちが花みぬうちがはな

ものごとは、実際に見ないで、あれこれ想像しているうちの方が楽しいという意。見ぬが花。

⇒みる【見る・視る・観る】

み‐ぬ・く【見抜く】

〔他五〕

奥底まで見とおす。表に現れない本質を知る。見すかす。洞見する。「うそを―・く」

み‐ぬけ【身抜け】