複数辞典一括検索+![]()

![]()

じ【路・道】ヂ🔗⭐🔉

じ【路・道】ヂ

(チの濁音化。接尾語的に用いる)

①そこを通る道。転じて、その地方一帯をも表す。「山―」「信濃―」

②その方へ行く道。「家―」

③1日で行くべき道のり。「三日―」

ち【路・道】🔗⭐🔉

ち【路・道】

[一]〔名〕

(複合語として用いる)

①みち。万葉集15「あをによし奈良の大―は行きよけど」

②(地名の下に付き、多く濁音化して)…へ行く道。古事記中「しなだゆふ楽浪路ささなみじを」→じ(路)。

[二]〔接尾〕

(代名詞に付いて)方角・場所を表す。万葉集5「いづ―向きてか吾が別るらむ」

ちあえ‐の‐まつり【道饗の祭】‥アヘ‥🔗⭐🔉

ちあえ‐の‐まつり【道饗の祭】‥アヘ‥

⇒みちあえのまつり

どう【道】ダウ🔗⭐🔉

どう【道】ダウ

(呉音。漢音はトウ)

①㋐人として守るべき条理。また、宇宙の原理。

㋑神仏の教え。また、仏教では特に、菩提・悟り、あるいはそのための実践のことをいう。

㋒道家の教え。道教。

②専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。「空手―入門」「コーヒー―」

③行政上の区画。

㋐中国の地方区画。唐には10道があり、明・清では省の下位区画。朝鮮には8道(現在は17道)がある。

㋑律令制下、畿内を中心とし、京都から通ずる道路によって全国を大別した称呼。東海道・東山道の類。

㋒普通地方公共団体の一つ。また、北海道の略称。→道州制

どうあん【道安】ダウ‥🔗⭐🔉

どうあん【道安】ダウ‥

①4世紀に活躍した中国仏教の確立者。常山扶柳の人。仏図澄ぶっとちょうに師事。般若経・禅観関係の経典の注釈、経典目録の作成、翻訳論、仏教儀礼の整備など幅広く活躍し、また、鳩摩羅什くまらじゅうの中国招聘に尽力した。釈道安。(312〜385)

②⇒せんどうあん(千道安)。

⇒どうあん‐がこい【道安囲】

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ🔗⭐🔉

どうあん‐がこい【道安囲】ダウ‥ガコヒ

千道安が好んだと伝える茶室の様式。客座と点前てまえ座の境に中柱を立て、袖壁に火灯口かとうぐちを開けてある。亭主は次の間で点前をする謙虚な気持を表した構成である。

⇒どうあん【道安】

どう‐い【道衣】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐い【道衣】ダウ‥

道士の着る衣服。道服。

どう‐えき【道駅】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐えき【道駅】ダウ‥

(→)宿駅に同じ。

どう‐おう【道央】ダウアウ🔗⭐🔉

どう‐おう【道央】ダウアウ

北海道の中央部、およそ石狩・空知・後志・胆振・日高の各支庁を含む地域をいう。

⇒どうおう‐じどうしゃどう【道央自動車道】

どうおう‐じどうしゃどう【道央自動車道】ダウアウ‥ダウ🔗⭐🔉

どうおう‐じどうしゃどう【道央自動車道】ダウアウ‥ダウ

北海道長万部町から札幌を経由して士別市・剣淵町に至る高速道路。全長375.9キロメートル。

⇒どう‐おう【道央】

どう‐か【道家】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐か【道家】ダウ‥

①先秦時代、老荘一派の虚無・恬淡てんたん・無為の説を奉じた学者の総称。諸子百家の一つで、儒家と共に二大学派をなす。

②道教を奉ずる人。道士。

どう‐か【道歌】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐か【道歌】ダウ‥

道徳・訓誡の意を、わかりやすく詠んだ短歌。仏教や心学の精神を詠んだ教訓歌。

どう‐がく【道学】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐がく【道学】ダウ‥

①道徳を説く学。

②儒学、特に朱子学の称。

③道家の学問。道教。

④心学しんがくの別称。

⇒どうがく‐しゃ【道学者】

⇒どうがく‐せんせい【道学先生】

どうがく‐しゃ【道学者】ダウ‥🔗⭐🔉

どうがく‐しゃ【道学者】ダウ‥

①儒学者。朱子学者。また、心学者。

②(→)道学先生に同じ。

⇒どう‐がく【道学】

どうがく‐せんせい【道学先生】ダウ‥🔗⭐🔉

どうがく‐せんせい【道学先生】ダウ‥

道徳にかかわって世事に暗い学者、道理に偏して融通のきかない頑固な学者をあざけっていう語。

⇒どう‐がく【道学】

どう‐かん【道観】ダウクワン🔗⭐🔉

どう‐かん【道観】ダウクワン

道教の寺院。道士の住む建物。

どう‐かん【導管・道管】ダウクワン🔗⭐🔉

どう‐かん【導管・道管】ダウクワン

①物をみちびき送るくだ。

②(ふつう「道管」と書く)被子植物の維管束の木部を構成する組織。細胞(道管要素という)は円柱形または多角柱形で、縦に連なり、根から吸収した水分や養分を上部に送るもの。大部分の末端壁は消失して長い管状となる。→仮導管かどうかん

どう‐き【道器】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐き【道器】ダウ‥

①[易経繋辞上]形而上の本体である理と形而下の現象である器。理気。

②仏道を修めるのにたえる器量。

どう‐ぎ【道義】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐ぎ【道義】ダウ‥

人の行うべき正しい道。道徳のすじみち。「―心」「―的責任をとる」

○同気相求むどうきあいもとむ

[易経乾]気の合う人は互いに親しみ集まる。似たものは自然に集まる。同類相求。

⇒どう‐き【同気】

どう‐ぎかい【道議会】ダウ‥クワイ🔗⭐🔉

どう‐ぎかい【道議会】ダウ‥クワイ

北海道の議決機関。道民から公選された議員で組織し、道の自治に関する事項について意思を決定する。→都道府県議会

どう‐きょう【道教】ダウケウ🔗⭐🔉

どう‐きょう【道教】ダウケウ

中国漢民族の伝統宗教。黄帝・老子を教祖と仰ぐ。古来の巫術や老荘道家の流れを汲み、これに陰陽五行説や神仙思想などを加味して、不老長生の術を求め、符呪・祈祷などを行う。後漢末の五斗米道(天師道)に始まり、北魏の寇謙之こうけんしによって改革され、仏教の教理をとり入れて次第に成長。唐代には宮廷の特別の保護をうけて全盛。金代には王重陽が全真教を始めて旧教を改革、旧来の道教は正一教として江南で行われた。民間宗教として現在まで広く行われる。→太上老君たいじょうろうくん→元始天尊

どうきょう【道鏡】ダウキヤウ🔗⭐🔉

どうきょう【道鏡】ダウキヤウ

奈良時代の僧。河内の人。弓削ゆげ氏。宮中に入り看病に功があったとして称徳天皇に信頼され、太政大臣禅師、ついで法王。宇佐八幡の神託と称して皇位の継承を企てたが、藤原一族の意をうけた和気清麻呂わけのきよまろに阻止され、天皇死後、下野国薬師寺別当に左遷、同所で没。( 〜772)

どう‐ぐ【道具】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐ぐ【道具】ダウ‥

①仏道修行の用具。仏具。正法眼蔵随聞記6「貧にして―調ととのへがたしと」

②物を作り、また事を行うのに用いる器具の総称。調度。什具じゅうぐ。「家財―」「大工―」

③武器。太刀・刀・弓矢・槍・鉄砲の類。世間胸算用1「人の大事の―を何とて投げて損ひけるぞ」

④舞台用の装置類。大道具・小道具。

⑤その物に備わっている諸種のものの称。「顔の―がいい」

⑥他の目的に利用されるもの。材料。方便。手段。「取引の―にする」

⇒どうぐ‐いち【道具市】

⇒どうぐ‐えらみ【道具選み】

⇒どうぐ‐おとし【道具落し】

⇒どうぐ‐かた【道具方】

⇒どうぐ‐くらべ【道具競べ】

⇒どうぐ‐しゅう【道具衆】

⇒どうぐ‐しゅぎ【道具主義】

⇒どうぐ‐じょうるり【道具浄瑠璃】

⇒どうぐ‐だたみ【道具畳】

⇒どうぐ‐だて【道具立て】

⇒どうぐ‐ちょう【道具帳】

⇒どうぐてき‐じょうけんづけ【道具的条件付け】

⇒どうぐてき‐りせい【道具的理性】

⇒どうぐ‐どめ【道具止】

⇒どうぐ‐の‐としとり【道具の年取】

⇒どうぐ‐ばこ【道具箱】

⇒どうぐ‐もち【道具持】

⇒どうぐ‐や【道具屋】

⇒どうぐや‐ぶし【道具屋節】

どうぐ‐いち【道具市】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐いち【道具市】ダウ‥

古道具を売る市。根無草「錦の戸帳は―にひるがへり」

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐えらみ【道具選み】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐えらみ【道具選み】ダウ‥

道具のえりごのみをすること。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐くらべ【道具競べ】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐くらべ【道具競べ】ダウ‥

物合ものあわせの一種。愛玩の道具を互いに出し合ってその優劣を判じ、勝負を競う遊び。狂言、粟田口「此間のあなたこなたの御―は、おびただしい事で御座る」

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐しゅう【道具衆】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐しゅう【道具衆】ダウ‥

戦国時代から江戸初期にかけて、諸家に置いた武家の職名。槍奉行に属し、戦時には長柄の槍を執って出陣した騎馬の武士。長柄組ながえぐみ。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐しゅぎ【道具主義】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐しゅぎ【道具主義】ダウ‥

(→)インストルメンタリズムに同じ。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐じょうるり【道具浄瑠璃】ダウ‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐じょうるり【道具浄瑠璃】ダウ‥ジヤウ‥

(太夫が道具に使われる意)三味線弾ひきを座頭ざがしらとする素語すがたり一座の浄瑠璃。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐ちょう【道具帳】ダウ‥チヤウ🔗⭐🔉

どうぐ‐ちょう【道具帳】ダウ‥チヤウ

歌舞伎芝居などの舞台装置の原図。客席の中央から舞台を見た図を舞台美術家が彩色などして描く。もと狂言作者が半紙に線描きしてとじていた。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐてき‐りせい【道具的理性】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐてき‐りせい【道具的理性】ダウ‥

(instrumentellen Vernunft ドイツ)ホルクハイマーの批判理論の中心的概念。啓蒙期以降、理性が科学的合理性と同一視され、自然のみならず社会の支配と搾取に用いられる道具となったことを指す。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐どめ【道具止】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐どめ【道具止】ダウ‥

江戸時代、そこより奥へ槍・長刀を持って入ることを禁止したこと。また、その所。また、その標しるし。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐の‐としとり【道具の年取】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐の‐としとり【道具の年取】ダウ‥

小正月の前日の正月14日、道具類をよく洗い、供え物をして年をとらせる習俗。鍋釜の年取。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐もち【道具持】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐もち【道具持】ダウ‥

①武家で、槍持の称。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「―の槌右衛門、一人残つて台所のぞき」

②消防で、纏持まといもちの称。

③多くの道具を所有すること。また、その人。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐ‐や【道具屋】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐ‐や【道具屋】ダウ‥

①古道具類を商う店。また、その人。

②道具屋節の略。

⇒どう‐ぐ【道具】

どうぐや‐ぶし【道具屋節】ダウ‥🔗⭐🔉

どうぐや‐ぶし【道具屋節】ダウ‥

古浄瑠璃の一派。井上播磨掾門下の道具屋吉左衛門が大坂で語り出し、寛文・延宝(1661〜1681)頃に盛行。播磨節を多く襲用したという。

⇒どう‐ぐ【道具】

どう‐け【道化】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐け【道化】ダウ‥

①人を笑わせるおどけた言語・動作。また、それをする者。おどけ。滑稽。大和物語守日記「―申候」。「―を言って笑わせる」

②道化方がたの略。

⇒どうけ‐がた【道化方・道外方】

⇒どうけ‐ざる【道化猿】

⇒どうけ‐し【道化師】

⇒どうけ‐しばい【道化芝居】

⇒どうけ‐じん【道化人】

⇒どうけ‐もの【道化者】

⇒どうけ‐やくしゃ【道化役者】

どう‐け【道家】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐け【道家】ダウ‥

⇒どうか

どうけ‐がた【道化方・道外方】ダウ‥🔗⭐🔉

どうけ‐がた【道化方・道外方】ダウ‥

(元禄頃より天明・寛政頃までの語)歌舞伎で、滑稽なわざをして人を笑わせる役。三枚目。

⇒どう‐け【道化】

どうけ‐ざる【道化猿】ダウ‥🔗⭐🔉

どうけ‐ざる【道化猿】ダウ‥

〔動〕ロリスの別名。

⇒どう‐け【道化】

どうけ‐し【道化師】ダウ‥🔗⭐🔉

どうけ‐し【道化師】ダウ‥

道化にたくみな者。道化を業とする者。

⇒どう‐け【道化】

どうけ‐しばい【道化芝居】ダウ‥ヰ🔗⭐🔉

どうけ‐しばい【道化芝居】ダウ‥ヰ

滑稽を演ずる芝居。おどけしばい。

⇒どう‐け【道化】

どうけ‐じん【道化人】ダウ‥🔗⭐🔉

どうけ‐じん【道化人】ダウ‥

滑稽な人。道化者。狂言、鞍馬聟「いかい―と見えた」

⇒どう‐け【道化】

どうけ‐もの【道化者】ダウ‥🔗⭐🔉

どうけ‐もの【道化者】ダウ‥

おどけた人。道化を演ずる人。

⇒どう‐け【道化】

どうけ‐やくしゃ【道化役者】ダウ‥🔗⭐🔉

どうけ‐やくしゃ【道化役者】ダウ‥

芝居でおどけたことを演ずる役者。道化芝居の役者。道化方。三枚目。

⇒どう‐け【道化】

どう・ける【道化る】ダウ‥🔗⭐🔉

どう・ける【道化る】ダウ‥

〔自下一〕

道化をする。滑稽なことをする。おどける。ふざける。仮名草子、悔草「―・けて面白きことをいふ」

○峠を越すとうげをこす

盛りの時期、極限の状態をすぎて物事の勢いが衰えてくる。「病いも峠を越した」

⇒とうげ【峠】

どう‐こ‐にち【道虚日】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐こ‐にち【道虚日】ダウ‥

陰陽道おんようどうで他出を忌むという日。

どう‐らく【道楽】ダウ‥🔗⭐🔉

どう‐らく【道楽】ダウ‥

(道を解して自ら楽しむ意から)

①本職以外の趣味などにふけり楽しむこと。また、その趣味。「釣―」

②ものずき。好事こうず。

③酒色・博打ばくちなどの遊興にふけること。放蕩。遊蕩。また、その人。浮世床初「人も三十越して―になつたのはむづかしいよ」。「―で身を持ち崩す」

⇒どうらく‐むすこ【道楽息子】

⇒どうらく‐もの【道楽者】

どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥🔗⭐🔉

どうらく‐むすこ【道楽息子】ダウ‥

身持ちのよくない息子。放蕩息子。

⇒どう‐らく【道楽】

どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥🔗⭐🔉

どうらく‐もの【道楽者】ダウ‥

①酒色・博打などにふける者。放蕩な人。身持ちの悪い人。特に、ばくちうち。

②なまけもの。

⇒どう‐らく【道楽】

みち【道・路・途・径】🔗⭐🔉

みち【道・路・途・径】

(道の意の「ち」に接頭語「み」がついて出来た語)

①人や車などが往来するための所。通行する所。道路。通路。万葉集17「玉桙たまほこの―をた遠み」。「―なき―を行く」「―に迷う」「―が悪い」

②目的地に至る途中。土佐日記「舟を出して漕ぎ来る―に手向たむけする所あり」。「帰る―で見つけた」

③みちのり。距離。平家物語9「都へ近づく事もわづかに一日の―なれば」。「―が遠い」「千里の―を遠しともせず」

④(転じて)人が考えたり行なったりする事柄の条理。道理。万葉集5「かくばかりすべなきものか世の中の―」。「人の―に背く」

⑤特に、儒教・仏教などの特定の教義。「仏の―」

⑥道理をわきまえること。分別。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「―ある男子」

⑦てだて。手法。手段。平家物語5「馬に乗つつれば落つる―を知らず」。「和解の―がない」「―を失う」

⑧方面・分野。そのむき。「その―の達人」「歌の―」

⑨足場。踏台。〈日葡辞書〉

⇒道が開ける

⇒道の傍の碑の文

⇒道は近きにあり、しかるにこれを遠きに求む

⇒道を切る

⇒道を付ける

みちあえ‐の‐まつり【道饗の祭】‥アヘ‥🔗⭐🔉

みちあえ‐の‐まつり【道饗の祭】‥アヘ‥

律令制で、6月・12月の両度、京都の四隅の道上で八衢比古やちまたひこ・八衢比売やちまたひめ・久那斗くなとの3神を祀る祭事。魑魅ちみ・妖物に食物を饗して、その京都に入るのを防いだ。ちあえのまつり。→四角四境しかくしきょうの祭

みち‐あけ【道開け】🔗⭐🔉

みち‐あけ【道開け】

①交際を始めること。

②嫁が親類に挨拶まわりすること。

③(→)「ほとけおろし」に同じ。

みち‐あんない【道案内】🔗⭐🔉

みち‐あんない【道案内】

①道の方向・距離などを石や木にしるして立てたもの。みちしるべ。

②道を教えるために先導すること。また、その人。みちしるべ。案内。嚮導。「―に立つ」

みち‐おさえ【道押え】‥オサヘ🔗⭐🔉

みち‐おさえ【道押え】‥オサヘ

(→)「みちばらい(道払)」に同じ。

みち‐おしえ【道教え・路導】‥ヲシヘ🔗⭐🔉

みち‐おしえ【道教え・路導】‥ヲシヘ

〔動〕ハンミョウの俗称。道路に沿って、人の歩く前を飛ぶのでいう。〈[季]夏〉

みち‐がく【道楽】🔗⭐🔉

みち‐がく【道楽】

雅楽で、楽人たちが行列に加わり、行進しながら演奏すること。行幸・大葬の際などに行う。

○道が開けるみちがひらける🔗⭐🔉

○道が開けるみちがひらける

行き詰まっていた事態が解決して、進路をさまたげるものがなくなる。打開策が見つかる。「そのうちきっと―」

⇒みち【道・路・途・径】

みち‐かり【路刈】

盆路ぼんみちを作ること。

みち‐き【道行】

(ミチユキの約)雅楽で、舞人が楽屋を出て舞台に向かう間に奏する楽。みちゆき。

みち‐きり【道切り】

道をさえぎること。悪霊の侵入を防ぐ意で村境に注連しめを張るなどの習俗がある。

みち‐ぎわ【道際】‥ギハ

道のそば。みちばた。

みち‐くさ【道草・路草】

①道ばたに生えている草。

②(「道草を食う」から)目的地に達する途中で、他のことに時間を費やすこと。

③アブラガヤの異称。

⇒道草を食う

みち‐くらべ【道競べ】🔗⭐🔉

みち‐くらべ【道競べ】

諸道の競技。双六すごろくの勝負の類。〈倭名類聚鈔4〉

みち‐すがら【道すがら】🔗⭐🔉

みち‐すがら【道すがら】

〔副〕

道を通りながら。あるきながら。みちみち。途中。源氏物語夕顔「いかなりけん契りにかと、―思おぼさる」。「―見た梅の花」

みち‐すじ【道筋】‥スヂ🔗⭐🔉

みち‐すじ【道筋】‥スヂ

①通って行く道。通り道。「パレードの―」

②物事の道理。条理。すじみち。

みち‐てんごう【道てんごう】‥テンガウ🔗⭐🔉

みち‐てんごう【道てんごう】‥テンガウ

道でのたわむれ。道くさ。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「連立つてくる―今日の祝ひのしたしにと、よめなたんぽぽ二人の仕事」

みち‐ならぬ【道ならぬ】🔗⭐🔉

みち‐ならぬ【道ならぬ】

道徳にはずれた。不徳義な。「―恋」

みち‐の‐えき【道の駅】🔗⭐🔉

みち‐の‐えき【道の駅】

全国の一般主要道路に設けた休憩施設。駐車場・トイレ・売店などを備え、その地の産業や観光の情報も提供する。国土交通省に登録。

○道の傍の碑の文みちのかたわらのひのぶん🔗⭐🔉

○道の傍の碑の文みちのかたわらのひのぶん

(後漢の邯鄲淳が作った孝女曹娥そうがの碑文が非常にすぐれていたという故事から)名文のたとえ。十訓抄「―をばこひねがはざる心なり」

⇒みち【道・路・途・径】

みち‐の‐かみ【道の神】

道路・旅行の安全をつかさどる神。さえのかみ。道祖神。万葉集17「―たち幣まいはせむ」

みち‐の‐き【道の記】

旅行の日記。道中記。紀行。

みちのく【陸奥】

(ミチノオクの約)磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥5カ国の古称。おく。むつ。みちのくに。奥州。万葉集14「―のかとりをとめの」

⇒みちのく‐がみ【陸奥紙】

みちのく‐がみ【陸奥紙】

(もと陸奥から産したからいう)檀紙だんしの別称。みちのくにがみ。讃岐典侍日記「御枕がみなる―して御鬢のわたりなどのごひ参らする程に」

⇒みちのく【陸奥】

みち‐の‐くち【道の口】

①ある国に入る道の入口。

②古代、一国を二つまたは三つに分けたときの、都に最も近い地方。例えば越こし地方では越前を「こしのみちのくち」という。→みちのなか→みちのしり

みち‐の‐くに【陸奥国】

(→)「みちのく」に同じ。伊勢物語「昔男―にすずろに行きいたりにけり」

⇒みちのくに‐がみ【陸奥国紙】

みちのくに‐がみ【陸奥国紙】

(→)「みちのくがみ」に同じ。

⇒みち‐の‐くに【陸奥国】

みち‐の‐し【道師】

姓かばねの一種。八色姓やくさのかばねの第5位。技芸を世襲した諸氏の姓というが、授与の実例は見られない。

みち‐の‐しり【道の後】

古代、一国を二つまたは三つに分けたときの、都に最も遠い地方。例えば筑紫つくし地方では筑後を「つくしのみちのしり」という。→みちのなか→みちのくち

みち‐の‐そら【道の空】

道のなかば。旅の途上。中途。源氏物語夕顔「かかる―にてはふれぬべきにやあらむ」

みち‐の‐そらじ【道の空路】‥ヂ

よるべもない旅の道中。旅空。万葉集15「夢いめのごと―に別れする君」

みち‐の‐なか【道の中】

古代、一国を三つに分けたときの中ほどに当たる地方。例えば吉備きび地方では備中を「きびのみちのなか」という。→みちのくち→みちのしり

みち‐の‐べ【道の辺】

(古くは清音)みちばた。道筋のほとり。みちべ。万葉集20「―の茨うまらの末うれに」。「―の木槿むくげは馬にくはれけり」(芭蕉)

みち‐の‐もの【道の者】

①その道ですぐれている人。ある技芸の専門家。

②室町時代以前、道中随所の宿駅にいた遊女。

みち‐のり【道程】

道路の距離。行程。どうてい。「遠い―を行く」

みち‐はか【道果・道捗】

道を歩く進み具合。東海道名所記「―のゆかぬものなり」

みち‐はし【道橋】

橋のこと。隆信集「なか川の水にせかれし―を」

みち‐はずれ【道外れ】‥ハヅレ

①道筋から外へそれること。

②物事の道理にはずれること。

みち‐ばた【道端】

道のほとり。みちのべ。路傍。

みち‐ばち【蜜蜂】

(→)「みつばち」に同じ。〈倭名類聚鈔19〉

みち‐の‐かみ【道の神】🔗⭐🔉

みち‐の‐かみ【道の神】

道路・旅行の安全をつかさどる神。さえのかみ。道祖神。万葉集17「―たち幣まいはせむ」

みち‐の‐き【道の記】🔗⭐🔉

みち‐の‐き【道の記】

旅行の日記。道中記。紀行。

みち‐の‐くち【道の口】🔗⭐🔉

みち‐の‐しり【道の後】🔗⭐🔉

みち‐の‐そら【道の空】🔗⭐🔉

みち‐の‐そら【道の空】

道のなかば。旅の途上。中途。源氏物語夕顔「かかる―にてはふれぬべきにやあらむ」

みち‐の‐そらじ【道の空路】‥ヂ🔗⭐🔉

みち‐の‐そらじ【道の空路】‥ヂ

よるべもない旅の道中。旅空。万葉集15「夢いめのごと―に別れする君」

みち‐の‐なか【道の中】🔗⭐🔉

みち‐の‐べ【道の辺】🔗⭐🔉

みち‐の‐べ【道の辺】

(古くは清音)みちばた。道筋のほとり。みちべ。万葉集20「―の茨うまらの末うれに」。「―の木槿むくげは馬にくはれけり」(芭蕉)

みち‐の‐もの【道の者】🔗⭐🔉

みち‐の‐もの【道の者】

①その道ですぐれている人。ある技芸の専門家。

②室町時代以前、道中随所の宿駅にいた遊女。

みち‐はか【道果・道捗】🔗⭐🔉

みち‐はか【道果・道捗】

道を歩く進み具合。東海道名所記「―のゆかぬものなり」

みち‐はし【道橋】🔗⭐🔉

みち‐はし【道橋】

橋のこと。隆信集「なか川の水にせかれし―を」

みち‐はずれ【道外れ】‥ハヅレ🔗⭐🔉

みち‐はずれ【道外れ】‥ハヅレ

①道筋から外へそれること。

②物事の道理にはずれること。

○道は近きにあり、しかるにこれを遠きに求むみちはちかきにありしかるにこれをとおきにもとむ🔗⭐🔉

○道は近きにあり、しかるにこれを遠きに求むみちはちかきにありしかるにこれをとおきにもとむ

[孟子離婁上]身近なところに道理があるのに、敢えて高遠なところに求めようとすること。

⇒みち【道・路・途・径】

みち‐ばらい【道払い】‥バラヒ

貴人の通行先の人を払いのけること。さきばらい。みちおさえ。

みち‐はり【路墾・道治】

新たに道路を開くこと。また、その人。〈伊呂波字類抄〉

みち‐ひ【満ち干】

海水が満ちることと干ること。満潮と干潮。干満かんまん。「潮の―」

⇒みちひ‐の‐たま【満干の珠】

みち‐び【道火】

縄状の導火線。くちび。ひなわ。道火縄。

みち‐びき【導き】

導くこと。てびき。案内。先導。指導。「神の―」

⇒みちびき‐びと【導き人】

みちびき‐びと【導き人】

道案内の人。

⇒みち‐びき【導き】

みち‐び・く【導く】

〔他五〕

①道の行く手を教える。道案内をする。万葉集5「船ふなの舳へに―・き申まおし」。「客を―・く」

②手びきをする。なかだちをする。源氏物語玉鬘「あがおもと、はやよきさまに―・き聞え給へ」

③教え示す。指導する。源氏物語手習「それ縁にしたがひてこそ―・き給はめ」。「学生を―・く」

④そうなるように仕向ける。ある状態に至らしめる。「成功に―・く」

みち‐びと【道人】

道を行く人。往来の人。通行人。

みちひ‐の‐たま【満干の珠】

潮の干満を自由にすることができるという、日本神話の中に出てくるたま。〈運歩色葉集〉→しおみちのたま→しおひのたま

⇒みち‐ひ【満ち干】

みち‐びらき【道開き】

①道の邪魔になるものを払いのけること。

②てびき。案内。

③新しく道路を造り交通を始めること。また、その開通祝賀の式。

みち‐ぶしん【道普請】

道路の修繕または開設をすること。道路工事。みちづくり。→普請

みち‐ぶり【道触り】

(→)「みちゆきぶり」に同じ。赤染衛門集「―のたよりばかりは待ちもせむ」

みち‐べ【道辺】

みちばた。みちのべ。今昔物語集19「さて行く程に―に朽ちたる卒塔婆のゆがみたるあり」

みち‐まどい【道惑い】‥マドヒ

道にまようこと。後撰和歌集恋「よもすがらぬれてわびつる唐衣逢坂山に―して」

みち‐みち【道道】

[一]〔名〕

①あのみちこのみち。今昔物語集25「軍いくさの寄り来べき―に…楯を突きて待ちかけさす」

②さまざまの学問や芸能。諸道。源氏物語花宴「―のものの上手ども」

[二]〔副〕

道を歩きながら。道すがら。途上。「帰る―」

⇒みちみち・し【道道し】

みちみち・し【道道し】

〔形シク〕

道理にかなっている。学問的である。また、理屈っぽい。源氏物語帚木「おほやけに仕うまつるべき―・しきことを教へて」

⇒みち‐みち【道道】

みちむら‐りゅう【通村流】‥リウ

和様書道の一派。江戸前期の中院なかのいん通村を祖とするもの。

みちもり【通盛】

能。井阿弥作の修羅物。平通盛と小宰相局の愛、通盛の戦死と局の投身を脚色する。

みち‐もり【道守】

道路の番人。ちもり。万葉集4「―の問はむ答を言ひ遣やらむすべを知らにと」

み‐ちゃく【未着】

まだ到着しないこと。まだ届かないこと。

みち‐やなぎ【道柳】

タデ科の一年草。路傍の雑草で、高さ約30センチメートル、葉は短柄で長楕円形。7〜9月頃、白緑色で縁に紅色を帯びた小花を開く。全体を乾して漢方生薬の扁蓄とし、利尿・消炎・駆虫薬。ニワヤナギ。

ミチューリン【Ivan Vladimirovich Michurin】

ロシア・ソ連の果樹園芸家。ダーウィンの学説を指針として、数百の耐寒品種を育成。(1855〜1935)

⇒ミチューリン‐のうほう【ミチューリン農法】

ミチューリン‐のうほう【ミチューリン農法】‥ハフ

動植物にストレスを与えることにより抵抗力を増すという考え方に基づく農法。ミチューリンの理論をもとに、ルイセンコが唱えた。日本では長野県下伊那地方を中心に、1950年代に実践。ヤロビ農法。

⇒ミチューリン【Ivan Vladimirovich Michurin】

みち‐ゆき【道行】

①道を行くこと。旅をすること。万葉集5「若ければ―知らじ」

②能の構成部分の一つ。旅の経過を述べた拍子に乗る謡で、上歌あげうたを普通とする。

③狂言の構成部分の一つ。独白を続けながら舞台を一巡して目的地への歩行を示す所。

④文体の一種。旅して行く道々の光景と旅情とを叙した韻文体の文章。軍記物・謡曲・浄瑠璃などに見える。

⑤浄瑠璃や歌舞伎狂言の中の舞踊による旅行場面。主に相愛の男女が連れ立つところから、かけおちの意にも使う。

⑥そこに至るまでの事の次第。手続き。前置き。浄瑠璃、傾城反魂香「―ばかり言はずとも、いることばかり申せ申せと責めければ」

⑦和服用外套がいとうの一種。形は被風ひふに同じく、襟は細身に仕立て、小襟の角型をしたもの。→襟(図)。

⑧歌舞伎女形の手拭のかぶり方の一つ。

⑨(雅楽用語)

⇒みちき。

⇒みちゆき‐うら【道行占】

⇒みちゆき‐ごろも【道行衣】

⇒みちゆき‐ずり【道行摺り】

⇒みちゆき‐づと【道行苞苴】

⇒みちゆき‐びと【道行人】

⇒みちゆき‐ぶり【道行触り・道行振り】

⇒みちゆき‐もの【道行物】

みちゆき‐うら【道行占】

(→)「ゆうけ(夕占)」に同じ。万葉集11「玉鉾の―に占へば」

⇒みち‐ゆき【道行】

みちゆき‐ごろも【道行衣】

旅行用の衣服。旅衣。金槐集「旅人の―ぬれもこそすれ」

⇒みち‐ゆき【道行】

みちゆき‐ずり【道行摺り】

草原を分けて行く時、草に摺られて着物の染まること。狭衣物語4「あさましかりし―に」

⇒みち‐ゆき【道行】

みちゆき‐づと【道行苞苴】

旅行のみやげ。万葉集8「玉鉾の―と乞はむ子のため」

⇒みち‐ゆき【道行】

みちゆき‐びと【道行人】

道を行く人。旅行する人。狂言、禁野「―のやうにして仲人ちゅうにんするていにもてないて」

⇒みち‐ゆき【道行】

みちゆき‐ぶり【道行触り・道行振り】

①道で行き合うこと。ゆきずり。みちぶり。万葉集11「玉鉾の―に思はぬに妹いもを相見て」

②旅の日記。道の記。紀行。

③(→)「みちゆき」7に同じ。

⇒みち‐ゆき【道行】

みちゆき‐もの【道行物】

歌舞伎舞踊の一種。男女の道行を題材とした所作事しょさごと。「道行旅路の花婿」のお軽と勘平、「道行初音旅」の静御前と狐忠信の主従の道行の類。道行事。景事けいごと。

⇒みち‐ゆき【道行】

み‐ちょう【御帳】‥チヤウ

貴人の御座所のとばりまたは帳台。枕草子104「―の前に女房いとおほくさぶらふ」

み‐ちょうだい【御帳台】‥チヤウ‥

貴人の用いる帳台。

みち‐より【道寄り】

途中で他へ立ち寄ること。よりみち。狂言、文荷ふみにない「近い所も―をして一日かかる」

み・ちる【満ちる・充ちる】

〔自上一〕[文]み・つ(上二)

(古くは四段活用)

①いっぱいになる。余地なく詰まる。義経記4「さらば潮の―・つるを待て」。日葡辞書「セミノコエガミミニミツル」。「好意に―・ちた激励の言葉」

②欠けた所のない完全な形になる。「月が―・ちる」

③一定の基準に達する。期限になる。太平記2「法華経を六百部自ら読誦し奉るが…六百部に―・つる程の命を相待たれ候うて」。「任期が―・ちる」

④あまねく行きわたる。続猿蓑「涼しくも野山に―・つる念仏かな」(去来)

⇒盈つれば虧く

みちれ‐な・い

〔形〕

さもしい。卑しい。狂言、千鳥「頼うだ人の様な―・い上戸はござらぬ」

みちわけ‐の‐いし【道分の石】

道路の分岐点などに立てた、方向や里程をしるす標識の石。

みち‐わる【道悪】

(主として明治期に用いた語)ぬかったりして歩きにくい道。

みち‐び【道火】🔗⭐🔉

みち‐び【道火】

縄状の導火線。くちび。ひなわ。道火縄。

みち‐びらき【道開き】🔗⭐🔉

みち‐びらき【道開き】

①道の邪魔になるものを払いのけること。

②てびき。案内。

③新しく道路を造り交通を始めること。また、その開通祝賀の式。

みち‐みち【道道】🔗⭐🔉

みち‐みち【道道】

[一]〔名〕

①あのみちこのみち。今昔物語集25「軍いくさの寄り来べき―に…楯を突きて待ちかけさす」

②さまざまの学問や芸能。諸道。源氏物語花宴「―のものの上手ども」

[二]〔副〕

道を歩きながら。道すがら。途上。「帰る―」

⇒みちみち・し【道道し】

みちみち・し【道道し】🔗⭐🔉

みちみち・し【道道し】

〔形シク〕

道理にかなっている。学問的である。また、理屈っぽい。源氏物語帚木「おほやけに仕うまつるべき―・しきことを教へて」

⇒みち‐みち【道道】

みち‐より【道寄り】🔗⭐🔉

みち‐より【道寄り】

途中で他へ立ち寄ること。よりみち。狂言、文荷ふみにない「近い所も―をして一日かかる」

みち‐わる【道悪】🔗⭐🔉

みち‐わる【道悪】

(主として明治期に用いた語)ぬかったりして歩きにくい道。

○道を切るみちをきる

人と人との出入りや関係がまったく絶える。また、それをさえぎる。

⇒みち【道・路・途・径】

○道を付けるみちをつける

(通路をこしらえる意)

①後進の者に手引をする。

②いとぐちをこしらえる。

⇒みち【道・路・途・径】

○道を切るみちをきる🔗⭐🔉

○道を切るみちをきる

人と人との出入りや関係がまったく絶える。また、それをさえぎる。

⇒みち【道・路・途・径】

○道を付けるみちをつける🔗⭐🔉

○道を付けるみちをつける

(通路をこしらえる意)

①後進の者に手引をする。

②いとぐちをこしらえる。

⇒みち【道・路・途・径】

みつ【褌】

(相撲用語)まわしの腰にまわす横の部分と、縦に股下をおおう部分との交叉するところ。三結みつゆい。また、「まわし」と同義に用いる。「前―」「たて―」

み‐つ【三つ】

数の名。さん。みっつ。

みつ【密】

①すきまのないこと。ちかしいこと。「連絡を―にする」

②きめのこまかいこと。行きとどいていること。

③ぴったり閉ざして外から見えないこと。内々。ひそか。「はかりごとは―なるを以てよしとす」

④〔仏〕密教。↔顕

みつ【蜜】

①みつばちが花から集めてつくる甘い粘液。甘い汁。

②甘いこと。

み・つ【満つ・充つ】

[一]〔自五〕

(奈良・平安時代は四段活用。その後上二段活用が現れる)ある現象・状態・事物が徐々に増し、あるいは進んでいって、一定の量にちょうど達する意。

①いっぱいになる。余地なくつまる。万葉集15「玉しける清き渚を潮―・てばあかず我ゆく帰るさに見む」。源氏物語真木柱「人も見ばうたてあるべしと、つれなくもてなし給へど、胸に―・つ心地して」。平家物語(延慶本)「山の緑影をひたし、磯の浪耳に―・てり」

②欠けた所のない完全な形になる。万葉集3「世の中は空しきものとあらむとそ此の照る月は―・ちかけしける」

③願いなどがかなう。十分になる。源氏物語東屋「年ごろの願ひの―・つ心ちして」

④一定の基準に達する。期限になる。源氏物語夕顔「けがらひ忌み給ひしも一つに―・ちぬる夜なれば」。「20歳に―・たない」

⑤あまねく行きわたる。竹取物語「屋のうちは暗き所なく光―・ちたり」。源氏物語若菜下「うせ給ひにけりといふ事、世の中に―・ちて、御とぶらひにきこえ給ふ人々あるを」

[二]〔自上二〕

⇒みちる(上一)。

[三]〔他下二〕

①満ちるようにする。いっぱいにする。充足させる。また、いっぱいになる。万葉集18「堀江には珠敷き―・ててつぎてかよはむ」。西大寺本最勝王経平安初期点「水即ち…満ミて還りてまた故もとの如くなりにき」

②願いなどをかなえる。また、所願を達成する。源氏物語東屋「その本尊願ひ―・て給ふべくばこそ尊からめ」。平家物語5「この滝に三七日うたれて慈救じくの三洛叉を―・てうど思ふ大願あり」

③一定の時期に達する。地蔵十輪経元慶点「日々に相続して布施せむこと百千年に満ミテむも」

みつ‐あい【三相】‥アヒ

糸・縄・紐などを、3本より合わせること。万葉集4「吾が持てる―に搓よれる糸もちて」

みつ‐あおい【三葵】‥アフヒ

(→)葵巴あおいどもえに同じ。

みつ‐あし【三つ足・三脚】

①あしが三つある物の称。

②3本脚の五徳ごとく。

③(女房詞)鼎かなえ。

みつ‐あみ【三つ編み】

三つの紐状の物を編んで一つに束ねること。また、その編み方。「髪を―にした少女」

みつ‐あり【蜜蟻】

アリの一種。蜜を集めて、特殊化した働き蟻の胃に貯える習性がある。

みつい【三井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒みつい‐ざいばつ【三井財閥】

⇒みつい‐しんな【三井親和】

⇒みつい‐たかとし【三井高利】

みつ‐い【密意】

秘密の意思。内意。

みつい‐ざいばつ【三井財閥】‥ヰ‥

日本の財閥の一つ。三井家は江戸初期からの典型的な商業高利貸資本で、明治維新には政商として発展。以後、三井合名会社を本拠として銀行・信託・保険・鉱山・重軽工業・電気・ガス・商業・貿易など、あらゆる部門にわたる総合的コンツェルンを形成するに至った。第二次大戦後、GHQの指令により解体。

⇒みつい【三井】

みつい‐しんな【三井親和】‥ヰ‥ワ

江戸中期の書家。字は孺卿。竜湖・万玉亭・深川漁夫と号。信濃の人。書を細井広沢に学び、江戸深川に住んだ。篆書てんしょを能くした。(1700〜1782)→親和染。

⇒みつい【三井】

みつい‐たかとし【三井高利】‥ヰ‥

江戸前期の商人。財閥三井家の家祖。越後屋の創業者。通称、八郎兵衛。伊勢松坂の商人の子。大名貸し、米の売買で財産を築き、1673年(延宝1)江戸と京都に呉服店越後屋を開業、以後江戸と大坂で両替業にも進出。幕府の為替御用をも請け負って巨利を得、三井家発展の基礎を築いた。長男三井高平(初代八郎右衛門)(1653〜1737)は家法を制定、三井家の維持・発展に寄与。(1622〜1694)

⇒みつい【三井】

みつ‐いん【密印】

〔仏〕仏・菩薩が種々の本誓を表すために十指で作る相。平家物語10「手に―をむすび」

みつ‐いんばい【密淫売】

ひそかに淫売すること。密淫。

みつ‐うろこ【三鱗】

紋所の名。3個の三角形を「品」の字形に並べたもの。北条氏の紋所。

三鱗

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

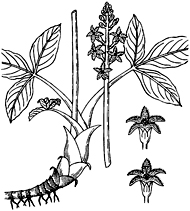

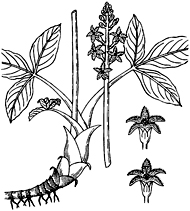

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みつ‐うん【密雲】

厚く重なっている雲。密集した雲。

み‐つえ【御杖】‥ツヱ

①杖つえの尊敬語。

②(→)御杖代に同じ。垂仁紀「倭姫命を以て―として」

⇒みつえ‐しろ【御杖代】

みつえ‐しろ【御杖代】‥ツヱ‥

大神・天皇などに、その杖代りとなって奉仕する者。多く、伊勢神宮の斎宮さいぐうにいう。皇太神宮儀式帳「豊耜入婦命とよすきいりびめのみことを以て―とし」

⇒み‐つえ【御杖】

みつ‐えり【三つ襟】

①小袖を3枚重ねて着ること。

②和服の襟の首すじにあたる部分の称。「―芯」

みつ‐おうぎ【三扇】‥アフギ

紋所の名。要かなめを中心として開いた扇3面を組み合わせた形のもの。→扇(図)

みつおき【光起】

⇒とさみつおき(土佐光起)

みつ‐おしえ【蜜教え】‥ヲシヘ

(honey guideの訳)キツツキ目ミツオシエ科の鳥の総称。アフリカ・南アジアに17種が知られる。ノドグロミツオシエなどいくつかの種は、人や大形哺乳類を独特の行動でハチの巣に導き、それらが巣を掘り起こして蜜を取った後、残った巣と幼虫を食べる。名はこの特殊な行動による。托卵の習性がある。

みつ‐おり【三つ折】‥ヲリ

①三つに折ること。三つに折れたもの。「紙を―にする」

②男の髷まげ。江戸時代、身分の低い者の間に行われた。元結・髷・刷毛先はけさきと三つに折るところからの名。三つ折返し。

③備中産の和紙の一種。

⇒みつおり‐ぐけ【三つ折絎】

みつおり‐ぐけ【三つ折絎】‥ヲリ‥

布の端を三つ折とし、表にこまかく一針ずつ出してくけること。

⇒みつ‐おり【三つ折】

みっ‐か【三日】

(ミカの促音化)

①三つの日数。

②月の第3の日。特に、正月3日。〈[季]新年〉

⇒みっか‐あらい【三日洗い】

⇒みっか‐ころり【三日ころり】

⇒みっか‐てんか【三日天下】

⇒みっか‐なえ【三日苗】

⇒みっか‐ねつ【三日熱】

⇒みっか‐ばしか【三日麻疹】

⇒みっか‐ぼうず【三日坊主】

⇒みっか‐ぼし【三日干し】

⇒三日にあげず

⇒三日見ぬ間の桜

みつ‐が【密画】‥グワ

(→)細密画に同じ。

み‐づか【水塚】

洪水の際避難するために屋敷内にあらかじめ築き設けた高地。関東地方低地部にある。

みっか‐あらい【三日洗い】‥アラヒ

「二日洗い」参照。

⇒みっ‐か【三日】

みっ‐かい【密会】‥クワイ

①ひそかに会合すること。

②男女が忍んで逢うこと。あいびき。「―を重ねる」

みつかいどう【水海道】‥ダウ

茨城県南西部の旧市名。→常総2

みつかけ‐ぼし【軫宿】

二十八宿の一つ。烏座からすざに当たる。軫しん。

みっか‐ころり【三日ころり】

(発病後3日位でころりと死ぬ意から)コレラ。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がさね【三つ重ね】

衣服・重箱などの、三つ重ねて一組としたもの。みつぐみ。

みつ‐がしら【三頭】

刀の切っ先。謡曲、烏帽子折「―より火を出だして、鎬しのぎを削つて戦ひしが」

みつ‐がしわ【三柏】‥ガシハ

紋所の名。柏の葉を3枚、柄を中にして三方にひろがる形に配置したもの。

みつ‐がしわ【三槲】‥ガシハ

ミツガシワ科の多年草。やや冷たい池沼に生じ、高さ約30センチメートル。葉はカシワに似た3小葉から成る複葉。春、根茎から花茎を出し、多くの5弁の白花を総状につける。花冠の内面には毛が密生。葉は健胃薬。水半夏みずはんげ。漢名、睡菜。

みつがしわ

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

みっか‐てんか【三日天下】

(明智光秀が天下を取り、日を経ずして殺されたことから)極めて短期間しか政権・権力を保持できないこと。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐かど【三つ角】

①三つの角。三稜。

②三方に道がわかれた地点。

みっか‐なえ【三日苗】‥ナヘ

採って3日目の稲の苗。植えることを忌む地方が多い。

⇒みっ‐か【三日】

みつ‐がなえ【三つ鼎】‥ガナヘ

(→)「みつかなわ」に同じ。

みつ‐かなわ【三つ鉄輪】

三人が向かい合って座ること。鼎座ていざ。浄瑠璃、一谷嫩軍記「熊谷が戻らば―の詮議」

[漢]道🔗⭐🔉

道 字形

筆順

筆順

〔辶(辶)部9画/12画/教育/3827・463B〕

[

〔辶(辶)部9画/12画/教育/3827・463B〕

[ ] 字形

] 字形

〔辶(辶)部9画/13画〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕みち・いう (名)おさむ

[意味]

①通りみち。「道路・道中・沿道・歩道・水道・赤道・鉄道」

②すじみち。宇宙を支配する根源的な真理。条理。「道徳・道理・王道・邪道・没義もぎ道・武士道」

③神仏の教え。「神道しんとう・得道・伝道・道心」。特に、老子・荘子を祖とする教え。「道家・道教・道観・道士」

④やりかた。専門の技芸・理論。「道具・芸道・茶道・柔道・斯道しどう」

⑤言う。「道破・報道」

⑥みちびく。(同)導。「道管」

⑦〔仏〕衆生が行きつく迷界。「六道・畜生道」

⑧地方公共団体の一つ。「都道府県・北海道」。律令制の行政区画。「五畿ごき七道・東海道」

[解字]

形声。「辶」+音符「首」(=頭)。頭を進行方向に向ける。人の通るみちの意。

[下ツキ

悪道・易行道・沿道・羨道・横道・王道・陰陽道・海道・街道・華道・歌道・花道・間道・気道・軌道・旧道・弓道・求道・行道・魚道・芸道・外道・剣道・権道・坑道・香道・黄道・公道・国道・極道・悟道・索道・参道・山道・桟道・色道・士道・師道・斯道・私道・車道・邪道・修道・柔道・衆道・儒道・入木道・唱道・常道・成道・食道・書道・神道・新道・人道・水道・隧道・政道・正道・赤道・世道・岨道・大道・弾道・地道・茶道・中道・鉄道・伝道・天道・東道・同道・得道・難行道・入道・尿道・女道・農道・覇道・半道・非道・貧道・仏道・婦道・武道・無道・報道・舗道・歩道・本道・魔道・没義道・吏道・糧道・林道・六道・聞道きくならく

〔辶(辶)部9画/13画〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕みち・いう (名)おさむ

[意味]

①通りみち。「道路・道中・沿道・歩道・水道・赤道・鉄道」

②すじみち。宇宙を支配する根源的な真理。条理。「道徳・道理・王道・邪道・没義もぎ道・武士道」

③神仏の教え。「神道しんとう・得道・伝道・道心」。特に、老子・荘子を祖とする教え。「道家・道教・道観・道士」

④やりかた。専門の技芸・理論。「道具・芸道・茶道・柔道・斯道しどう」

⑤言う。「道破・報道」

⑥みちびく。(同)導。「道管」

⑦〔仏〕衆生が行きつく迷界。「六道・畜生道」

⑧地方公共団体の一つ。「都道府県・北海道」。律令制の行政区画。「五畿ごき七道・東海道」

[解字]

形声。「辶」+音符「首」(=頭)。頭を進行方向に向ける。人の通るみちの意。

[下ツキ

悪道・易行道・沿道・羨道・横道・王道・陰陽道・海道・街道・華道・歌道・花道・間道・気道・軌道・旧道・弓道・求道・行道・魚道・芸道・外道・剣道・権道・坑道・香道・黄道・公道・国道・極道・悟道・索道・参道・山道・桟道・色道・士道・師道・斯道・私道・車道・邪道・修道・柔道・衆道・儒道・入木道・唱道・常道・成道・食道・書道・神道・新道・人道・水道・隧道・政道・正道・赤道・世道・岨道・大道・弾道・地道・茶道・中道・鉄道・伝道・天道・東道・同道・得道・難行道・入道・尿道・女道・農道・覇道・半道・非道・貧道・仏道・婦道・武道・無道・報道・舗道・歩道・本道・魔道・没義道・吏道・糧道・林道・六道・聞道きくならく

筆順

筆順

〔辶(辶)部9画/12画/教育/3827・463B〕

[

〔辶(辶)部9画/12画/教育/3827・463B〕

[ ] 字形

] 字形

〔辶(辶)部9画/13画〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕みち・いう (名)おさむ

[意味]

①通りみち。「道路・道中・沿道・歩道・水道・赤道・鉄道」

②すじみち。宇宙を支配する根源的な真理。条理。「道徳・道理・王道・邪道・没義もぎ道・武士道」

③神仏の教え。「神道しんとう・得道・伝道・道心」。特に、老子・荘子を祖とする教え。「道家・道教・道観・道士」

④やりかた。専門の技芸・理論。「道具・芸道・茶道・柔道・斯道しどう」

⑤言う。「道破・報道」

⑥みちびく。(同)導。「道管」

⑦〔仏〕衆生が行きつく迷界。「六道・畜生道」

⑧地方公共団体の一つ。「都道府県・北海道」。律令制の行政区画。「五畿ごき七道・東海道」

[解字]

形声。「辶」+音符「首」(=頭)。頭を進行方向に向ける。人の通るみちの意。

[下ツキ

悪道・易行道・沿道・羨道・横道・王道・陰陽道・海道・街道・華道・歌道・花道・間道・気道・軌道・旧道・弓道・求道・行道・魚道・芸道・外道・剣道・権道・坑道・香道・黄道・公道・国道・極道・悟道・索道・参道・山道・桟道・色道・士道・師道・斯道・私道・車道・邪道・修道・柔道・衆道・儒道・入木道・唱道・常道・成道・食道・書道・神道・新道・人道・水道・隧道・政道・正道・赤道・世道・岨道・大道・弾道・地道・茶道・中道・鉄道・伝道・天道・東道・同道・得道・難行道・入道・尿道・女道・農道・覇道・半道・非道・貧道・仏道・婦道・武道・無道・報道・舗道・歩道・本道・魔道・没義道・吏道・糧道・林道・六道・聞道きくならく

〔辶(辶)部9画/13画〕

〔音〕ドウ〈ダウ〉(呉) トウ〈タウ〉(漢)

〔訓〕みち・いう (名)おさむ

[意味]

①通りみち。「道路・道中・沿道・歩道・水道・赤道・鉄道」

②すじみち。宇宙を支配する根源的な真理。条理。「道徳・道理・王道・邪道・没義もぎ道・武士道」

③神仏の教え。「神道しんとう・得道・伝道・道心」。特に、老子・荘子を祖とする教え。「道家・道教・道観・道士」

④やりかた。専門の技芸・理論。「道具・芸道・茶道・柔道・斯道しどう」

⑤言う。「道破・報道」

⑥みちびく。(同)導。「道管」

⑦〔仏〕衆生が行きつく迷界。「六道・畜生道」

⑧地方公共団体の一つ。「都道府県・北海道」。律令制の行政区画。「五畿ごき七道・東海道」

[解字]

形声。「辶」+音符「首」(=頭)。頭を進行方向に向ける。人の通るみちの意。

[下ツキ

悪道・易行道・沿道・羨道・横道・王道・陰陽道・海道・街道・華道・歌道・花道・間道・気道・軌道・旧道・弓道・求道・行道・魚道・芸道・外道・剣道・権道・坑道・香道・黄道・公道・国道・極道・悟道・索道・参道・山道・桟道・色道・士道・師道・斯道・私道・車道・邪道・修道・柔道・衆道・儒道・入木道・唱道・常道・成道・食道・書道・神道・新道・人道・水道・隧道・政道・正道・赤道・世道・岨道・大道・弾道・地道・茶道・中道・鉄道・伝道・天道・東道・同道・得道・難行道・入道・尿道・女道・農道・覇道・半道・非道・貧道・仏道・婦道・武道・無道・報道・舗道・歩道・本道・魔道・没義道・吏道・糧道・林道・六道・聞道きくならく

広辞苑に「道」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む