複数辞典一括検索+![]()

![]()

げっ‐けい【月経】🔗⭐🔉

げっ‐けい【月経】

(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。

⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】

⇒げっけい‐つう【月経痛】

⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

○健全なる精神は健全なる身体に宿るけんぜんなるせいしんはけんぜんなるしんたいにやどる🔗⭐🔉

○健全なる精神は健全なる身体に宿るけんぜんなるせいしんはけんぜんなるしんたいにやどる

(mens sana in corpore sano ラテン)(ローマの詩人ユウェナリスの「諷刺詩集」から)身体が強健であってこそ精神も健全である。

▷本来、健康な身体に宿る健康な精神を願うの意。

⇒けん‐ぜん【健全】

げんせん‐ぶんりかぜい【源泉分離課税】‥クワ‥

分離課税の対象となる所得のうち、源泉課税のみで課税が終了し、確定申告を要しない課税方法。配当所得・利子所得課税に選択的に認められる。

⇒げん‐せん【源泉・原泉】

けん‐そ【倹素】

倹約で質素なこと。

けん‐そ【険阻・嶮岨】

①道がけわしいこと。けわしい所。「―な山路」

②顔つき・性格などがとげとげしいこと。

けん‐そ【縑素】

白地のかとりぎぬ。書画をかくのに用いる。

けん‐ぞ【見証】

囲碁・蹴鞠けまり・双六すごろくなどを側で見て、勝負を判定すること。審判。けんじょ。けそう。けんしょう。源氏物語竹河「碁打ち給ふとて…侍従の君―し給ふとて」

げん‐そ【元素】

(element)

①万物の根源をなす究極的要素。例えばギリシア哲学における土・空気・火・水。

②化学元素のこと。

⇒げんそ‐きごう【元素記号】

⇒げんそ‐こうぶつ【元素鉱物】

⇒げんそ‐しゅうきりつ【元素周期律】

⇒げんそ‐しゅうきりつ‐ひょう【元素周期律表】

⇒げんそ‐ぶんせき【元素分析】

げん‐そ【減租】

租税の額をへらすこと。減税。

けん‐そう【剣相】‥サウ

刀剣の地肌・焼刃やきばなどの状態。

けん‐そう【険相】‥サウ

①すごみのある人相。険悪な相貌。

②転じて、けんまく。

けん‐そう【喧噪・喧騒】‥サウ

やかましいこと。人声や物音でさわがしいこと。「都会の―」

けん‐そう【検僧】

江戸時代、葬式の時、死者の髪剃こうぞりをする僧。その際に死体の異状の有無を検査し、異状がある場合には、葬式の差止めをすることができた。

けんそう【憲宗】

①唐の第11代の皇帝。諸藩鎮の乱を平定し、安史の乱後の中興の主といわれ、その時代に白居易・元稹・韓愈・柳宗元らが出た。(在位805〜820)(778〜820)

②(→)モンケに同じ。

けん‐そう【顕証】

(ケンショウの直音化)

⇒けそう

けん‐ぞう【建造】‥ザウ

建設造営すること。建物・船など大きな構造のものをつくること。「ダムを―する」

⇒けんぞう‐ぶつ【建造物】

けん‐ぞう【萱草】‥ザウ

〔植〕

⇒かんぞう

げん‐そう【幻相】‥サウ

まぼろしのようなさま。実体のないことをいう。

げん‐そう【幻想】‥サウ

現実にないことをあるように感ずる想念。とりとめもない想像。「―をいだく」

⇒げんそう‐きょく【幻想曲】

⇒げんそう‐こうきょうきょく【幻想交響曲】

⇒げんそう‐てき【幻想的】

げんそう【玄宗】

①唐の第6代の皇帝。睿宗えいそうの第3子。諱は隆基。初めは開元の治と呼ばれたが、晩年楊貴妃を寵愛するに及び、安史の乱が起こり、蜀に逃れた。乱後、長安に帰って没。明皇帝と諡おくりな。明皇。(在位712〜756)(685〜762)

②香銘。木所きどころは伽羅きゃら。

げん‐そう【現送】

現金・現物を輸送すること。

げん‐そう【舷窓】‥サウ

採光・通風のため舷側に設けた窓。

げん‐そう【還相】‥サウ

〔仏〕極楽浄土に往生して後、再び衆生しゅじょう教化のためにこの世に戻ること。↔往相。

⇒げんそう‐えこう【還相回向】

げん‐そう【験僧】

行法ぎょうぼうの効験著しい僧。祈祷などの効をよくあらわす僧。謡曲、竜田「剣の―の法味に引かれて」

げん‐ぞう【幻像】‥ザウ

実際にはないのに、あるように見える像。幻影。

げん‐ぞう【見参】‥ザウ

⇒げんざん。

⇒げんぞう‐ざけ【見参酒】

げん‐ぞう【現像】‥ザウ

(development)露光などによって感光材料上に生じた潜像を化学的・物理的処理によって可視像に変えること。一般の写真フィルムの場合は、感光したハロゲン化銀粒子を現像液によって金属銀に還元し(カラー‐フィルムでは同時に色素も生成)、画像を形成する。

⇒げんぞう‐えき【現像液】

けんそう‐うん【巻層雲】

十種雲級の一つ。上層雲に属し、淡い白色の雲で、ベール状を呈する。約5〜13キロメートルの高さに形成、氷の結晶から成る。記号Cs →雲級(表)

巻層雲

撮影:高橋健司

げんぞう‐えき【現像液】‥ザウ‥

現像に用いる溶液。普通の写真の場合は、現像主薬・促進剤・保恒剤・抑制剤などから成る混合水溶液。

⇒げん‐ぞう【現像】

げんそう‐えこう【還相回向】‥サウヱカウ

浄土に往生して後、この世に戻って一切衆生を教化し共に往生すること。浄土真宗では、その能力も弥陀の力によるものとする。↔往相回向

⇒げん‐そう【還相】

けんそう‐か【懸痩果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

げんそう‐きょく【幻想曲】‥サウ‥

(fantasia イタリア)楽想の自由な展開によって作曲した形式不定のロマン的器楽曲。古くは模倣対位法による楽曲の一種。オペラの名旋律や民謡旋律をつないだ自由な形式の楽曲の題名に使われることもある。ファンタジア。ファンタジー。

⇒げん‐そう【幻想】

げんそう‐こうきょうきょく【幻想交響曲】‥サウカウキヤウ‥

(Symphonie fantastique フランス)ベルリオーズ作曲の交響曲。ハ長調。1830年初演。失恋して阿片を呑んだ芸術家の幻想を表現。標題音楽の代表。

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

げんぞう‐えき【現像液】‥ザウ‥

現像に用いる溶液。普通の写真の場合は、現像主薬・促進剤・保恒剤・抑制剤などから成る混合水溶液。

⇒げん‐ぞう【現像】

げんそう‐えこう【還相回向】‥サウヱカウ

浄土に往生して後、この世に戻って一切衆生を教化し共に往生すること。浄土真宗では、その能力も弥陀の力によるものとする。↔往相回向

⇒げん‐そう【還相】

けんそう‐か【懸痩果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

げんそう‐きょく【幻想曲】‥サウ‥

(fantasia イタリア)楽想の自由な展開によって作曲した形式不定のロマン的器楽曲。古くは模倣対位法による楽曲の一種。オペラの名旋律や民謡旋律をつないだ自由な形式の楽曲の題名に使われることもある。ファンタジア。ファンタジー。

⇒げん‐そう【幻想】

げんそう‐こうきょうきょく【幻想交響曲】‥サウカウキヤウ‥

(Symphonie fantastique フランス)ベルリオーズ作曲の交響曲。ハ長調。1830年初演。失恋して阿片を呑んだ芸術家の幻想を表現。標題音楽の代表。

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒げん‐そう【幻想】

げんぞう‐ざけ【見参酒】‥ザウ‥

見参の時に持参する酒。申楽談儀「奈良の御祭の―は」

⇒げん‐ぞう【見参】

げんそう‐てき【幻想的】‥サウ‥

現実から離れた、夢か幻のようなさま。空想の世界を思わせるさま。ファンタスティック。「―な絵」

⇒げん‐そう【幻想】

けんぞう‐てんのう【顕宗天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀末の天皇。履中りちゅう天皇の皇孫。磐坂市辺押磐いわさかのいちのべのおしわ皇子の第2王子。名は弘計おけ。父が雄略天皇に殺された時、兄(仁賢天皇)と共に播磨に逃れたが、後に発見されて即位したという。→天皇(表)

けんぞう‐ぶつ【建造物】‥ザウ‥

建物・橋・塔など、建造したもの。「―に不法侵入する」→建築物

⇒けん‐ぞう【建造】

げんそ‐きごう【元素記号】‥ガウ

元素の種類を表示する記号。水素にH、酸素にOを用いる類。原子記号。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そく【検束】

①抑制して自由を制限すること。束縛。

②〔法〕警察権により個人の身体の自由を束縛して一時警察署に引致し留置すること。これについて規定した行政執行法は1948年に廃止。

けん‐そく【賢息】

他人の子息の尊敬語。令息。賢郎。

けん‐ぞく【県属】

県の属官。旧制の名称で、地方自治法では公共団体の吏員。

けん‐ぞく【眷属・眷族】

①一族。親族。親眷。身うち。うから。やから。

②従者。家子いえのこ。腹心のもの。

③仏・菩薩につき従うもの。薬師如来の十二神将、千手観音の二十八部衆など。

げん‐そく【原則】

①〔論〕他の諸命題がそこから導き出される基本の命題。

②人間の活動の根本的な規則。基本的なきまり。原理とほぼ同義に用いられるが、原理はむしろ存在の根拠を意味する。「―から外れる」「―として許可しない」

⇒げんそく‐ほう【原則法】

げん‐そく【舷側】

船の側面。ふなばた。ふなべり。

⇒げんそく‐わたし【舷側渡し】

げん‐そく【減速】

速力を落とすこと。「―装置」↔加速。

⇒げんそく‐ざい【減速材】

げん‐ぞく【還俗】

一度、出家した者が、再び俗人にかえること。復飾。法師がえり。

げんそく‐ざい【減速材】

(moderator)原子炉中にあって、高速中性子の速度を減らし、中性子が燃料物質に吸収されやすくするために用いる物質。軽水・重水・黒鉛・ベリリウムなど。

⇒げん‐そく【減速】

げんそく‐ほう【原則法】‥ハフ

その規定する事項が基本的ないし原理的である法規。↔例外法

⇒げん‐そく【原則】

げんそく‐わたし【舷側渡し】

(→)エフ‐エー‐エス(FAS)に同じ。

⇒げん‐そく【舷側】

げんそ‐こうぶつ【元素鉱物】‥クワウ‥

単一の元素から成る鉱物。ダイヤモンドなど。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ【元素周期律】‥シウ‥

(→)周期律に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ‐ひょう【元素周期律表】‥シウ‥ヘウ

(→)周期表に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐ぶんせき【元素分析】

有機化合物を構成する元素をそれぞれ簡単な化合物に変えて定量し、各元素の含有百分率を定める分析法。分析結果に基づき、その化合物の実験式が決定される。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そん【謙遜】

控え目な態度で振る舞うこと。へりくだること。「―して言う」「ご―でしょう」

げん‐そん【玄孫】

孫の孫。曾孫の子。やしゃご。

げん‐そん【現存】

(ゲンゾンとも)現に存在すること。現在あること。「―する最古の木造建築」

げん‐そん【減損】

へること。へらすこと。

⇒げんそん‐かいけい【減損会計】

げん‐そん【厳存】

厳然として存在すること。

げんそん‐かいけい【減損会計】‥クワイ‥

使用目的で保有する固定資産などの帳簿価額が、当該資産の回収可能価額を下回った場合、その下回った金額だけ当該資産の帳簿価額を切り下げる会計処理。減損資産の早期処分を促す効果を持つとされる。

⇒げん‐そん【減損】

げん‐そんざい【現存在】

〔哲〕(Dasein ドイツ)一般には、ものが現実に存在することをいう。特にハイデガーの哲学では、他の存在物から区別された実存としての人間の、自己の存在を了解しつつある在り方をいう術語。この「現に(Da)」ある場所とは世界であり、現存在は「世界内存在」とされる。

けんそんでん‐し【検損田使】

平安時代、損田を巡検するために臨時に中央から派遣された官使。

けん‐だ【倦惰】

あきてなまけること。

けん‐だ【拳打】

こぶしをかためて打つこと。

げんた【源太】

文楽人形の首かしらの名称の一つ。「ひらかな盛衰記」の梶原源太景季の役に因む名で、二枚目役に広く使用。

けん‐たい【肩帯】

〔生〕(→)上肢じょうし帯に同じ。↔腰帯ようたい

けん‐たい【倦怠】

①いやになってなまけること。あきあきすること。

②疲れてだるいこと。「―感」

⇒けんたい‐き【倦怠期】

けん‐たい【兼帯】

①二つ以上の官職を兼ねること。兼任。かけもち。

②一つの物を、二つ以上のことの役に立てること。兼用。「朝昼―の食事」

けん‐たい【剣帯】

①佩剣と革帯。

②有爵者・文武官などが帯剣の時に用いる、剣を吊る帯。

けん‐たい【検体】

化学反応などの手段を用いて検査・分析しようとする対象物。

けん‐たい【献体】

本人の意思により、死後その遺体を医学の教育・研究用に無償で提供すること。

けん‐たい【献替】

(「献」は勧める、「替」は捨てる意)主君を輔佐し、善を勧め悪を捨てさせること。可否を言上すること。けんてい。

けん‐たい【謙退】

へりくだり退くこと。謙譲。

けん‐だい【見台】

(書見台の略)書物をのせて読むための台。支柱に板を斜めにとりつけ、その板の上に本をのせる。邦楽の譜面をのせるのにも用いる。

見台

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒げん‐そう【幻想】

げんぞう‐ざけ【見参酒】‥ザウ‥

見参の時に持参する酒。申楽談儀「奈良の御祭の―は」

⇒げん‐ぞう【見参】

げんそう‐てき【幻想的】‥サウ‥

現実から離れた、夢か幻のようなさま。空想の世界を思わせるさま。ファンタスティック。「―な絵」

⇒げん‐そう【幻想】

けんぞう‐てんのう【顕宗天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀末の天皇。履中りちゅう天皇の皇孫。磐坂市辺押磐いわさかのいちのべのおしわ皇子の第2王子。名は弘計おけ。父が雄略天皇に殺された時、兄(仁賢天皇)と共に播磨に逃れたが、後に発見されて即位したという。→天皇(表)

けんぞう‐ぶつ【建造物】‥ザウ‥

建物・橋・塔など、建造したもの。「―に不法侵入する」→建築物

⇒けん‐ぞう【建造】

げんそ‐きごう【元素記号】‥ガウ

元素の種類を表示する記号。水素にH、酸素にOを用いる類。原子記号。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そく【検束】

①抑制して自由を制限すること。束縛。

②〔法〕警察権により個人の身体の自由を束縛して一時警察署に引致し留置すること。これについて規定した行政執行法は1948年に廃止。

けん‐そく【賢息】

他人の子息の尊敬語。令息。賢郎。

けん‐ぞく【県属】

県の属官。旧制の名称で、地方自治法では公共団体の吏員。

けん‐ぞく【眷属・眷族】

①一族。親族。親眷。身うち。うから。やから。

②従者。家子いえのこ。腹心のもの。

③仏・菩薩につき従うもの。薬師如来の十二神将、千手観音の二十八部衆など。

げん‐そく【原則】

①〔論〕他の諸命題がそこから導き出される基本の命題。

②人間の活動の根本的な規則。基本的なきまり。原理とほぼ同義に用いられるが、原理はむしろ存在の根拠を意味する。「―から外れる」「―として許可しない」

⇒げんそく‐ほう【原則法】

げん‐そく【舷側】

船の側面。ふなばた。ふなべり。

⇒げんそく‐わたし【舷側渡し】

げん‐そく【減速】

速力を落とすこと。「―装置」↔加速。

⇒げんそく‐ざい【減速材】

げん‐ぞく【還俗】

一度、出家した者が、再び俗人にかえること。復飾。法師がえり。

げんそく‐ざい【減速材】

(moderator)原子炉中にあって、高速中性子の速度を減らし、中性子が燃料物質に吸収されやすくするために用いる物質。軽水・重水・黒鉛・ベリリウムなど。

⇒げん‐そく【減速】

げんそく‐ほう【原則法】‥ハフ

その規定する事項が基本的ないし原理的である法規。↔例外法

⇒げん‐そく【原則】

げんそく‐わたし【舷側渡し】

(→)エフ‐エー‐エス(FAS)に同じ。

⇒げん‐そく【舷側】

げんそ‐こうぶつ【元素鉱物】‥クワウ‥

単一の元素から成る鉱物。ダイヤモンドなど。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ【元素周期律】‥シウ‥

(→)周期律に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ‐ひょう【元素周期律表】‥シウ‥ヘウ

(→)周期表に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐ぶんせき【元素分析】

有機化合物を構成する元素をそれぞれ簡単な化合物に変えて定量し、各元素の含有百分率を定める分析法。分析結果に基づき、その化合物の実験式が決定される。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そん【謙遜】

控え目な態度で振る舞うこと。へりくだること。「―して言う」「ご―でしょう」

げん‐そん【玄孫】

孫の孫。曾孫の子。やしゃご。

げん‐そん【現存】

(ゲンゾンとも)現に存在すること。現在あること。「―する最古の木造建築」

げん‐そん【減損】

へること。へらすこと。

⇒げんそん‐かいけい【減損会計】

げん‐そん【厳存】

厳然として存在すること。

げんそん‐かいけい【減損会計】‥クワイ‥

使用目的で保有する固定資産などの帳簿価額が、当該資産の回収可能価額を下回った場合、その下回った金額だけ当該資産の帳簿価額を切り下げる会計処理。減損資産の早期処分を促す効果を持つとされる。

⇒げん‐そん【減損】

げん‐そんざい【現存在】

〔哲〕(Dasein ドイツ)一般には、ものが現実に存在することをいう。特にハイデガーの哲学では、他の存在物から区別された実存としての人間の、自己の存在を了解しつつある在り方をいう術語。この「現に(Da)」ある場所とは世界であり、現存在は「世界内存在」とされる。

けんそんでん‐し【検損田使】

平安時代、損田を巡検するために臨時に中央から派遣された官使。

けん‐だ【倦惰】

あきてなまけること。

けん‐だ【拳打】

こぶしをかためて打つこと。

げんた【源太】

文楽人形の首かしらの名称の一つ。「ひらかな盛衰記」の梶原源太景季の役に因む名で、二枚目役に広く使用。

けん‐たい【肩帯】

〔生〕(→)上肢じょうし帯に同じ。↔腰帯ようたい

けん‐たい【倦怠】

①いやになってなまけること。あきあきすること。

②疲れてだるいこと。「―感」

⇒けんたい‐き【倦怠期】

けん‐たい【兼帯】

①二つ以上の官職を兼ねること。兼任。かけもち。

②一つの物を、二つ以上のことの役に立てること。兼用。「朝昼―の食事」

けん‐たい【剣帯】

①佩剣と革帯。

②有爵者・文武官などが帯剣の時に用いる、剣を吊る帯。

けん‐たい【検体】

化学反応などの手段を用いて検査・分析しようとする対象物。

けん‐たい【献体】

本人の意思により、死後その遺体を医学の教育・研究用に無償で提供すること。

けん‐たい【献替】

(「献」は勧める、「替」は捨てる意)主君を輔佐し、善を勧め悪を捨てさせること。可否を言上すること。けんてい。

けん‐たい【謙退】

へりくだり退くこと。謙譲。

けん‐だい【見台】

(書見台の略)書物をのせて読むための台。支柱に板を斜めにとりつけ、その板の上に本をのせる。邦楽の譜面をのせるのにも用いる。

見台

けん‐だい【兼題】

(兼日題けんじつだいの略)(→)兼日2に同じ。

けん‐だい【献題】

著作物を献呈するために書いた題辞。献詞。

けん‐だい【憲台】

①御史台ぎょしだいの異称。

②弾正台だんじょうだいの唐名。

けん‐だい【賢台】

手紙などで、同輩あるいは目上の相手を敬っていう語。賢兄。

げん‐たい【原体】

医薬品・農薬などで、有効成分の工業製品をいう語。これに担体・希釈剤・溶剤・乳化剤などを加えて目的の製剤とする。

げん‐たい【原隊】

軍隊で、もと属していた部隊。「―復帰」

げん‐たい【原態】

もとの状態。原状。

げん‐たい【現態】

現在の状態。現状。

げん‐たい【減退】

減り衰えること。減って少なくなること。「体力が―する」「食欲―」↔増進

げん‐だい【原題】

原作の題名。翻訳・改題などを行う前の、もとの題。

げん‐だい【現代】

①現在の時代。今の世。当世。

②歴史の時代区分の一つで、特に近代と区別して使う語。日本史では太平洋戦争の敗戦以後または保守合同の1955年以降、世界史では19世紀末の帝国主義成立期以後、ロシア革命と第一次大戦終結以後、第二次大戦後など、さまざまな区分が行われている。

⇒げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】

⇒げんだい‐か【現代華】

⇒げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】

⇒げんだい‐げき【現代劇】

⇒げんだい‐ご【現代語】

⇒げんだい‐し【現代史】

⇒げんだい‐てき【現代的】

⇒げんだい‐ぶん【現代文】

⇒げんだい‐ほうがく【現代邦楽】

げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】‥ケフクワイ

芥川比呂志や岸田今日子らが、福田恆存を擁して1963年創立した組織。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐か【現代華】‥クワ

華道の一様式。昭和初期から現れ、第二次大戦後新しい美の創造を目指して流行。→草月流。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣を現代語音に近づけて改定し、現代口語文に使用する仮名用法の規範。1946年内閣告示により一般化。86年改正。新仮名遣。

⇒げん‐だい【現代】

けんたい‐き【倦怠期】

(主に夫婦の間で)互いに飽きてわずらわしくなる時期。「―を迎える」

⇒けん‐たい【倦怠】

げんだい‐げき【現代劇】

現代の風俗・事象を題材にした演劇や映画。↔時代劇。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐たいけん【原体験】

人の思想形成に大きな影響を及ぼす幼少時の体験。

げんだい‐ご【現代語】

現代において使われている言語。日本語では一般に、東京語中心の共通語。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐し【現代史】

現代の歴史。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐だいしょう【減大升】

律令制の枡ますの一種。1升は高麗尺5尺平方の地からの収量で、大升の36分の25。今の約2合8勺。実際には用いられなかった。

げんだい‐てき【現代的】

現在にふさわしい感じのあるさま。当世風。今様いまよう。モダン。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ぶん【現代文】

現代語を基本とした文体。また、その文章。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ほうがく【現代邦楽】‥ハウ‥

第二次大戦後、特に1960年代以降、日本の楽器のために現代音楽の様式を用いて作曲された作品の総称。戦前から続く新日本音楽に比べて、十二音技法・偶然性など、前衛音楽の手法と連動する傾向が強い。

⇒げん‐だい【現代】

ケンタウルス‐ざ【ケンタウルス座】

(Centaurus ラテン)初夏の夕方、南の地平線にある星座。首星は恒星の中で太陽に最も近く、4.3光年の距離にある。

ケンタウロス【Kentauros ギリシア】

ギリシア神話で、上半身は人体、下半身は馬の形の怪物。テッサリアのペリオン山に住む。ラピテス族との争いはオリンピアのゼウス神殿の破風彫刻で知られる。ケンタウルス。

けん‐だか【権高・見高】

気位の高いこと。傲慢ごうまんな態度をとること。「―な物言い」「―に応対する」

げん‐だか【現高】

現在ある数量。ありだか。現在高。

げんた‐が‐うぶぎぬ【源太が産衣】

源氏八領鎧はちりょうのよろいの一つ。源太は源義家の幼名源太丸。産衣。生衣うぶぎぬ。義経記1「八幡太郎義家…その時御門よりたまはりたる鎧をこそ―と申しけり」

けんだく‐えき【懸濁液】

(suspension)顕微鏡で見える程度の大きさの微粒子が液体中に分散したもの。印刷インクや粘土分散系の類。サスペンション。

けん‐たつ【顕達】

立身出世すること。栄達。

げん‐たつ【厳達】

きびしく通達すること。また、その通達。

ケンタッキー【Kentucky】

アメリカ合衆国中央東部の州。農牧業のほか自動車関連などの製造業が発展。州都フランクフォート。→アメリカ合衆国(図)

けんだつば【乾闥婆】

(梵語Gandharva 香神・食香などと訳す)

①天竜八部衆の一つで、仏法の守護神とされる。緊那羅きんならと共に帝釈たいしゃく天に仕える楽神。香を求め虚空を飛翔するという。健達婆。犍達縛。

②中有ちゅううの身体。死後、次の身体を獲得するまでの一種の霊魂。

⇒けんだつば‐じょう【乾闥婆城】

けんだつば‐じょう【乾闥婆城】‥ジヤウ

(乾闥婆が幻術によって作りだした楼閣の意)幻のように実在しないもののたとえ。蜃気楼。

⇒けんだつば【乾闥婆】

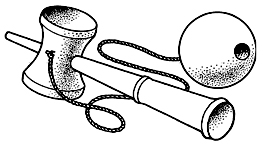

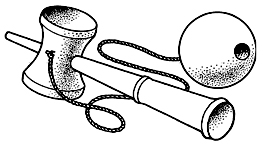

けん‐だま【剣玉・拳玉】

木製の玩具。柄の一端をとがらせ、他端を皿状にえぐり、中ほどに結びつけた糸に、穴をうがった木製の球をつけたもの。柄を操って球を柄の先端に受け止めて遊ぶ。大正時代から、「日月じつげつボール」の名で十字形にした皿三つのものが流行。

剣玉

けん‐だい【兼題】

(兼日題けんじつだいの略)(→)兼日2に同じ。

けん‐だい【献題】

著作物を献呈するために書いた題辞。献詞。

けん‐だい【憲台】

①御史台ぎょしだいの異称。

②弾正台だんじょうだいの唐名。

けん‐だい【賢台】

手紙などで、同輩あるいは目上の相手を敬っていう語。賢兄。

げん‐たい【原体】

医薬品・農薬などで、有効成分の工業製品をいう語。これに担体・希釈剤・溶剤・乳化剤などを加えて目的の製剤とする。

げん‐たい【原隊】

軍隊で、もと属していた部隊。「―復帰」

げん‐たい【原態】

もとの状態。原状。

げん‐たい【現態】

現在の状態。現状。

げん‐たい【減退】

減り衰えること。減って少なくなること。「体力が―する」「食欲―」↔増進

げん‐だい【原題】

原作の題名。翻訳・改題などを行う前の、もとの題。

げん‐だい【現代】

①現在の時代。今の世。当世。

②歴史の時代区分の一つで、特に近代と区別して使う語。日本史では太平洋戦争の敗戦以後または保守合同の1955年以降、世界史では19世紀末の帝国主義成立期以後、ロシア革命と第一次大戦終結以後、第二次大戦後など、さまざまな区分が行われている。

⇒げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】

⇒げんだい‐か【現代華】

⇒げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】

⇒げんだい‐げき【現代劇】

⇒げんだい‐ご【現代語】

⇒げんだい‐し【現代史】

⇒げんだい‐てき【現代的】

⇒げんだい‐ぶん【現代文】

⇒げんだい‐ほうがく【現代邦楽】

げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】‥ケフクワイ

芥川比呂志や岸田今日子らが、福田恆存を擁して1963年創立した組織。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐か【現代華】‥クワ

華道の一様式。昭和初期から現れ、第二次大戦後新しい美の創造を目指して流行。→草月流。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣を現代語音に近づけて改定し、現代口語文に使用する仮名用法の規範。1946年内閣告示により一般化。86年改正。新仮名遣。

⇒げん‐だい【現代】

けんたい‐き【倦怠期】

(主に夫婦の間で)互いに飽きてわずらわしくなる時期。「―を迎える」

⇒けん‐たい【倦怠】

げんだい‐げき【現代劇】

現代の風俗・事象を題材にした演劇や映画。↔時代劇。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐たいけん【原体験】

人の思想形成に大きな影響を及ぼす幼少時の体験。

げんだい‐ご【現代語】

現代において使われている言語。日本語では一般に、東京語中心の共通語。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐し【現代史】

現代の歴史。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐だいしょう【減大升】

律令制の枡ますの一種。1升は高麗尺5尺平方の地からの収量で、大升の36分の25。今の約2合8勺。実際には用いられなかった。

げんだい‐てき【現代的】

現在にふさわしい感じのあるさま。当世風。今様いまよう。モダン。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ぶん【現代文】

現代語を基本とした文体。また、その文章。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ほうがく【現代邦楽】‥ハウ‥

第二次大戦後、特に1960年代以降、日本の楽器のために現代音楽の様式を用いて作曲された作品の総称。戦前から続く新日本音楽に比べて、十二音技法・偶然性など、前衛音楽の手法と連動する傾向が強い。

⇒げん‐だい【現代】

ケンタウルス‐ざ【ケンタウルス座】

(Centaurus ラテン)初夏の夕方、南の地平線にある星座。首星は恒星の中で太陽に最も近く、4.3光年の距離にある。

ケンタウロス【Kentauros ギリシア】

ギリシア神話で、上半身は人体、下半身は馬の形の怪物。テッサリアのペリオン山に住む。ラピテス族との争いはオリンピアのゼウス神殿の破風彫刻で知られる。ケンタウルス。

けん‐だか【権高・見高】

気位の高いこと。傲慢ごうまんな態度をとること。「―な物言い」「―に応対する」

げん‐だか【現高】

現在ある数量。ありだか。現在高。

げんた‐が‐うぶぎぬ【源太が産衣】

源氏八領鎧はちりょうのよろいの一つ。源太は源義家の幼名源太丸。産衣。生衣うぶぎぬ。義経記1「八幡太郎義家…その時御門よりたまはりたる鎧をこそ―と申しけり」

けんだく‐えき【懸濁液】

(suspension)顕微鏡で見える程度の大きさの微粒子が液体中に分散したもの。印刷インクや粘土分散系の類。サスペンション。

けん‐たつ【顕達】

立身出世すること。栄達。

げん‐たつ【厳達】

きびしく通達すること。また、その通達。

ケンタッキー【Kentucky】

アメリカ合衆国中央東部の州。農牧業のほか自動車関連などの製造業が発展。州都フランクフォート。→アメリカ合衆国(図)

けんだつば【乾闥婆】

(梵語Gandharva 香神・食香などと訳す)

①天竜八部衆の一つで、仏法の守護神とされる。緊那羅きんならと共に帝釈たいしゃく天に仕える楽神。香を求め虚空を飛翔するという。健達婆。犍達縛。

②中有ちゅううの身体。死後、次の身体を獲得するまでの一種の霊魂。

⇒けんだつば‐じょう【乾闥婆城】

けんだつば‐じょう【乾闥婆城】‥ジヤウ

(乾闥婆が幻術によって作りだした楼閣の意)幻のように実在しないもののたとえ。蜃気楼。

⇒けんだつば【乾闥婆】

けん‐だま【剣玉・拳玉】

木製の玩具。柄の一端をとがらせ、他端を皿状にえぐり、中ほどに結びつけた糸に、穴をうがった木製の球をつけたもの。柄を操って球を柄の先端に受け止めて遊ぶ。大正時代から、「日月じつげつボール」の名で十字形にした皿三つのものが流行。

剣玉

剣玉

撮影:関戸 勇

剣玉

撮影:関戸 勇

ケンダラ【乾陀羅】

⇒ガンダーラ

けんだら‐じゅ【乾陀羅樹】

(梵語gandha)南インドに産する香樹の名。その煮汁は白布を香色(木蘭色もくらんじきの淡くて黄みを帯びた色)に染めるのに適し、僧衣の染料とする。

けん‐たん【健啖】

(「啖」は食う意)盛んに食うこと。多く食うこと。おおぐい。「―ぶりを発揮する」「―家」

けん‐たん【検痰】

痰を検査して病菌の有無を調べること。

けん‐たん【間短・契短】

下等な私娼の一種。世間子息気質「常なる世に渡りかね、宮川町に―商ひして」

けん‐だん【暄暖】

(「暄」は、あたたかい意)日光の暖かいこと。温暖。

けん‐だん【検断】

①中世、警察権・刑事裁判権のこと。また、それを行使すること。

②近世、大庄屋おおじょうやに相当する役。

⇒けんだん‐ざた【検断沙汰】

げん‐たん【減反・減段】

作付面積をへらすこと。「―政策」

げん‐たん【厳探】

きびしくさがすこと。

げん‐だん【幻談】

(→)怪談に同じ。

げん‐だん【玄談】

①奥深い真理を談ずること。特に老荘思想を主題とし、六朝時代に流行。

②仏教の奥深い真理を談ずること。また、仏典講義の最初にその要旨を論ずること。

げん‐だん【言談】

話すこと。談話。言説。

げん‐たんい【原単位】‥ヰ

鉱工業製品の一定量を生産するのに必要な原料・動力・労働力などの基準量。

げん‐だんかい【現段階】

過程の一段階としての現在。今のところ。「―ではこれ以上申し上げられません」

けんだん‐ざた【検断沙汰】

中世の武家法で、謀反・夜討・強盗・殺害・刃傷・放火などの、刑事犯の検挙・裁判およびその執行をいう。今の刑事訴訟手続に当たる。→雑務沙汰→所務沙汰

⇒けん‐だん【検断】

けん‐ち【見地】

①観察または判断する際の立場。観点。「大局的な―に立つ」

②土地を見分すること。

けん‐ち【見知・検知】

①目でみて心にさとること。

②実地に検査すること。

③敵の士卒の首を実検すること。

④(「検知」と書く)機械などで検査して知ること。「アルコール―器」

⑤(「検知」と書く)(→)検尺に同じ。

けん‐ち【県治】

①県の政治・行政。県政。

②もと中国で、県政府の所在地。

けん‐ち【兼治】

かねおさめること。

けん‐ち【軒輊】

(「軒」は車の前が高くあがること、「輊」は車の前が低くさがること)

①あがりさがり。高低。

②優劣。軽重。

けん‐ち【堅緻】

堅固で緻密なこと。堅くて細かなこと。

けん‐ち【検地】

豊臣・徳川政権下で、村内の田畑・屋敷を一筆ごとに間竿けんざお・間縄などを用いて測量し、段別たんべつ・品位・石高・名請なうけ人を定める、土地の基本調査。さおいれ。なわうち。地検。→検注→太閤検地。

⇒けんち‐うち【検地打ち】

⇒けんち‐ざお【検地竿】

⇒けんち‐ちょう【検地帳】

けん‐ち【硯池】

すずりの水をためるくぼんだ部分。硯の海。墨池。

けんち【犍稚・揵稚】

〔仏〕(梵語ghaṇṭā)寺院で時刻や事件を知らせるために打ち鳴らす法具の通称。梵鐘・磬けい・魚板・木魚の類。

けん‐ち【権知】

仮にその事に関係すること。

けん‐ち【賢智】

かしこくて知恵のある人。〈伊呂波字類抄〉

げん‐ち【玄地】

はるかな土地。奥深い土地。

げん‐ち【言質】

後日の証拠となる(約束の)ことば。ことばじち。「げんしつ」「げんしち」は、誤読による慣用読み。「―を取る」

げん‐ち【現地】

①現在いる土地。

②ある事が現に行われている土地。現場。「―に出向く」「―報告」

⇒げんち‐こよう【現地雇用】

⇒げんち‐じかん【現地時間】

⇒げんち‐ほうじん【現地法人】

⇒げんち‐ほご【現地保護】

ゲンチアナ【Gentiana ラテン】

リンドウ科リンドウ属植物(その学名)。また、特にその一種でヨーロッパ中南部の亜高山帯に自生する薬用植物。高さ数十センチメートル。花は黄色。根茎は苦く、そのエキスをゲンチアン‐ビターと呼んで健胃剤とする。

けんち‐いし【間知石】

日本独特の形をした石垣用石材。奥に行くに従い細くなっている四角錐台状の形のもの。

けんち‐うち【検地打ち】

段別たんべつの測量。

⇒けん‐ち【検地】

ケンダラ【乾陀羅】

⇒ガンダーラ

けんだら‐じゅ【乾陀羅樹】

(梵語gandha)南インドに産する香樹の名。その煮汁は白布を香色(木蘭色もくらんじきの淡くて黄みを帯びた色)に染めるのに適し、僧衣の染料とする。

けん‐たん【健啖】

(「啖」は食う意)盛んに食うこと。多く食うこと。おおぐい。「―ぶりを発揮する」「―家」

けん‐たん【検痰】

痰を検査して病菌の有無を調べること。

けん‐たん【間短・契短】

下等な私娼の一種。世間子息気質「常なる世に渡りかね、宮川町に―商ひして」

けん‐だん【暄暖】

(「暄」は、あたたかい意)日光の暖かいこと。温暖。

けん‐だん【検断】

①中世、警察権・刑事裁判権のこと。また、それを行使すること。

②近世、大庄屋おおじょうやに相当する役。

⇒けんだん‐ざた【検断沙汰】

げん‐たん【減反・減段】

作付面積をへらすこと。「―政策」

げん‐たん【厳探】

きびしくさがすこと。

げん‐だん【幻談】

(→)怪談に同じ。

げん‐だん【玄談】

①奥深い真理を談ずること。特に老荘思想を主題とし、六朝時代に流行。

②仏教の奥深い真理を談ずること。また、仏典講義の最初にその要旨を論ずること。

げん‐だん【言談】

話すこと。談話。言説。

げん‐たんい【原単位】‥ヰ

鉱工業製品の一定量を生産するのに必要な原料・動力・労働力などの基準量。

げん‐だんかい【現段階】

過程の一段階としての現在。今のところ。「―ではこれ以上申し上げられません」

けんだん‐ざた【検断沙汰】

中世の武家法で、謀反・夜討・強盗・殺害・刃傷・放火などの、刑事犯の検挙・裁判およびその執行をいう。今の刑事訴訟手続に当たる。→雑務沙汰→所務沙汰

⇒けん‐だん【検断】

けん‐ち【見地】

①観察または判断する際の立場。観点。「大局的な―に立つ」

②土地を見分すること。

けん‐ち【見知・検知】

①目でみて心にさとること。

②実地に検査すること。

③敵の士卒の首を実検すること。

④(「検知」と書く)機械などで検査して知ること。「アルコール―器」

⑤(「検知」と書く)(→)検尺に同じ。

けん‐ち【県治】

①県の政治・行政。県政。

②もと中国で、県政府の所在地。

けん‐ち【兼治】

かねおさめること。

けん‐ち【軒輊】

(「軒」は車の前が高くあがること、「輊」は車の前が低くさがること)

①あがりさがり。高低。

②優劣。軽重。

けん‐ち【堅緻】

堅固で緻密なこと。堅くて細かなこと。

けん‐ち【検地】

豊臣・徳川政権下で、村内の田畑・屋敷を一筆ごとに間竿けんざお・間縄などを用いて測量し、段別たんべつ・品位・石高・名請なうけ人を定める、土地の基本調査。さおいれ。なわうち。地検。→検注→太閤検地。

⇒けんち‐うち【検地打ち】

⇒けんち‐ざお【検地竿】

⇒けんち‐ちょう【検地帳】

けん‐ち【硯池】

すずりの水をためるくぼんだ部分。硯の海。墨池。

けんち【犍稚・揵稚】

〔仏〕(梵語ghaṇṭā)寺院で時刻や事件を知らせるために打ち鳴らす法具の通称。梵鐘・磬けい・魚板・木魚の類。

けん‐ち【権知】

仮にその事に関係すること。

けん‐ち【賢智】

かしこくて知恵のある人。〈伊呂波字類抄〉

げん‐ち【玄地】

はるかな土地。奥深い土地。

げん‐ち【言質】

後日の証拠となる(約束の)ことば。ことばじち。「げんしつ」「げんしち」は、誤読による慣用読み。「―を取る」

げん‐ち【現地】

①現在いる土地。

②ある事が現に行われている土地。現場。「―に出向く」「―報告」

⇒げんち‐こよう【現地雇用】

⇒げんち‐じかん【現地時間】

⇒げんち‐ほうじん【現地法人】

⇒げんち‐ほご【現地保護】

ゲンチアナ【Gentiana ラテン】

リンドウ科リンドウ属植物(その学名)。また、特にその一種でヨーロッパ中南部の亜高山帯に自生する薬用植物。高さ数十センチメートル。花は黄色。根茎は苦く、そのエキスをゲンチアン‐ビターと呼んで健胃剤とする。

けんち‐いし【間知石】

日本独特の形をした石垣用石材。奥に行くに従い細くなっている四角錐台状の形のもの。

けんち‐うち【検地打ち】

段別たんべつの測量。

⇒けん‐ち【検地】

げんぞう‐えき【現像液】‥ザウ‥

現像に用いる溶液。普通の写真の場合は、現像主薬・促進剤・保恒剤・抑制剤などから成る混合水溶液。

⇒げん‐ぞう【現像】

げんそう‐えこう【還相回向】‥サウヱカウ

浄土に往生して後、この世に戻って一切衆生を教化し共に往生すること。浄土真宗では、その能力も弥陀の力によるものとする。↔往相回向

⇒げん‐そう【還相】

けんそう‐か【懸痩果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

げんそう‐きょく【幻想曲】‥サウ‥

(fantasia イタリア)楽想の自由な展開によって作曲した形式不定のロマン的器楽曲。古くは模倣対位法による楽曲の一種。オペラの名旋律や民謡旋律をつないだ自由な形式の楽曲の題名に使われることもある。ファンタジア。ファンタジー。

⇒げん‐そう【幻想】

げんそう‐こうきょうきょく【幻想交響曲】‥サウカウキヤウ‥

(Symphonie fantastique フランス)ベルリオーズ作曲の交響曲。ハ長調。1830年初演。失恋して阿片を呑んだ芸術家の幻想を表現。標題音楽の代表。

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

げんぞう‐えき【現像液】‥ザウ‥

現像に用いる溶液。普通の写真の場合は、現像主薬・促進剤・保恒剤・抑制剤などから成る混合水溶液。

⇒げん‐ぞう【現像】

げんそう‐えこう【還相回向】‥サウヱカウ

浄土に往生して後、この世に戻って一切衆生を教化し共に往生すること。浄土真宗では、その能力も弥陀の力によるものとする。↔往相回向

⇒げん‐そう【還相】

けんそう‐か【懸痩果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

げんそう‐きょく【幻想曲】‥サウ‥

(fantasia イタリア)楽想の自由な展開によって作曲した形式不定のロマン的器楽曲。古くは模倣対位法による楽曲の一種。オペラの名旋律や民謡旋律をつないだ自由な形式の楽曲の題名に使われることもある。ファンタジア。ファンタジー。

⇒げん‐そう【幻想】

げんそう‐こうきょうきょく【幻想交響曲】‥サウカウキヤウ‥

(Symphonie fantastique フランス)ベルリオーズ作曲の交響曲。ハ長調。1830年初演。失恋して阿片を呑んだ芸術家の幻想を表現。標題音楽の代表。

ベルリオーズ

提供:Lebrecht Music & Arts/APL

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒げん‐そう【幻想】

げんぞう‐ざけ【見参酒】‥ザウ‥

見参の時に持参する酒。申楽談儀「奈良の御祭の―は」

⇒げん‐ぞう【見参】

げんそう‐てき【幻想的】‥サウ‥

現実から離れた、夢か幻のようなさま。空想の世界を思わせるさま。ファンタスティック。「―な絵」

⇒げん‐そう【幻想】

けんぞう‐てんのう【顕宗天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀末の天皇。履中りちゅう天皇の皇孫。磐坂市辺押磐いわさかのいちのべのおしわ皇子の第2王子。名は弘計おけ。父が雄略天皇に殺された時、兄(仁賢天皇)と共に播磨に逃れたが、後に発見されて即位したという。→天皇(表)

けんぞう‐ぶつ【建造物】‥ザウ‥

建物・橋・塔など、建造したもの。「―に不法侵入する」→建築物

⇒けん‐ぞう【建造】

げんそ‐きごう【元素記号】‥ガウ

元素の種類を表示する記号。水素にH、酸素にOを用いる類。原子記号。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そく【検束】

①抑制して自由を制限すること。束縛。

②〔法〕警察権により個人の身体の自由を束縛して一時警察署に引致し留置すること。これについて規定した行政執行法は1948年に廃止。

けん‐そく【賢息】

他人の子息の尊敬語。令息。賢郎。

けん‐ぞく【県属】

県の属官。旧制の名称で、地方自治法では公共団体の吏員。

けん‐ぞく【眷属・眷族】

①一族。親族。親眷。身うち。うから。やから。

②従者。家子いえのこ。腹心のもの。

③仏・菩薩につき従うもの。薬師如来の十二神将、千手観音の二十八部衆など。

げん‐そく【原則】

①〔論〕他の諸命題がそこから導き出される基本の命題。

②人間の活動の根本的な規則。基本的なきまり。原理とほぼ同義に用いられるが、原理はむしろ存在の根拠を意味する。「―から外れる」「―として許可しない」

⇒げんそく‐ほう【原則法】

げん‐そく【舷側】

船の側面。ふなばた。ふなべり。

⇒げんそく‐わたし【舷側渡し】

げん‐そく【減速】

速力を落とすこと。「―装置」↔加速。

⇒げんそく‐ざい【減速材】

げん‐ぞく【還俗】

一度、出家した者が、再び俗人にかえること。復飾。法師がえり。

げんそく‐ざい【減速材】

(moderator)原子炉中にあって、高速中性子の速度を減らし、中性子が燃料物質に吸収されやすくするために用いる物質。軽水・重水・黒鉛・ベリリウムなど。

⇒げん‐そく【減速】

げんそく‐ほう【原則法】‥ハフ

その規定する事項が基本的ないし原理的である法規。↔例外法

⇒げん‐そく【原則】

げんそく‐わたし【舷側渡し】

(→)エフ‐エー‐エス(FAS)に同じ。

⇒げん‐そく【舷側】

げんそ‐こうぶつ【元素鉱物】‥クワウ‥

単一の元素から成る鉱物。ダイヤモンドなど。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ【元素周期律】‥シウ‥

(→)周期律に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ‐ひょう【元素周期律表】‥シウ‥ヘウ

(→)周期表に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐ぶんせき【元素分析】

有機化合物を構成する元素をそれぞれ簡単な化合物に変えて定量し、各元素の含有百分率を定める分析法。分析結果に基づき、その化合物の実験式が決定される。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そん【謙遜】

控え目な態度で振る舞うこと。へりくだること。「―して言う」「ご―でしょう」

げん‐そん【玄孫】

孫の孫。曾孫の子。やしゃご。

げん‐そん【現存】

(ゲンゾンとも)現に存在すること。現在あること。「―する最古の木造建築」

げん‐そん【減損】

へること。へらすこと。

⇒げんそん‐かいけい【減損会計】

げん‐そん【厳存】

厳然として存在すること。

げんそん‐かいけい【減損会計】‥クワイ‥

使用目的で保有する固定資産などの帳簿価額が、当該資産の回収可能価額を下回った場合、その下回った金額だけ当該資産の帳簿価額を切り下げる会計処理。減損資産の早期処分を促す効果を持つとされる。

⇒げん‐そん【減損】

げん‐そんざい【現存在】

〔哲〕(Dasein ドイツ)一般には、ものが現実に存在することをいう。特にハイデガーの哲学では、他の存在物から区別された実存としての人間の、自己の存在を了解しつつある在り方をいう術語。この「現に(Da)」ある場所とは世界であり、現存在は「世界内存在」とされる。

けんそんでん‐し【検損田使】

平安時代、損田を巡検するために臨時に中央から派遣された官使。

けん‐だ【倦惰】

あきてなまけること。

けん‐だ【拳打】

こぶしをかためて打つこと。

げんた【源太】

文楽人形の首かしらの名称の一つ。「ひらかな盛衰記」の梶原源太景季の役に因む名で、二枚目役に広く使用。

けん‐たい【肩帯】

〔生〕(→)上肢じょうし帯に同じ。↔腰帯ようたい

けん‐たい【倦怠】

①いやになってなまけること。あきあきすること。

②疲れてだるいこと。「―感」

⇒けんたい‐き【倦怠期】

けん‐たい【兼帯】

①二つ以上の官職を兼ねること。兼任。かけもち。

②一つの物を、二つ以上のことの役に立てること。兼用。「朝昼―の食事」

けん‐たい【剣帯】

①佩剣と革帯。

②有爵者・文武官などが帯剣の時に用いる、剣を吊る帯。

けん‐たい【検体】

化学反応などの手段を用いて検査・分析しようとする対象物。

けん‐たい【献体】

本人の意思により、死後その遺体を医学の教育・研究用に無償で提供すること。

けん‐たい【献替】

(「献」は勧める、「替」は捨てる意)主君を輔佐し、善を勧め悪を捨てさせること。可否を言上すること。けんてい。

けん‐たい【謙退】

へりくだり退くこと。謙譲。

けん‐だい【見台】

(書見台の略)書物をのせて読むための台。支柱に板を斜めにとりつけ、その板の上に本をのせる。邦楽の譜面をのせるのにも用いる。

見台

→幻想交響曲 第一楽章

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒げん‐そう【幻想】

げんぞう‐ざけ【見参酒】‥ザウ‥

見参の時に持参する酒。申楽談儀「奈良の御祭の―は」

⇒げん‐ぞう【見参】

げんそう‐てき【幻想的】‥サウ‥

現実から離れた、夢か幻のようなさま。空想の世界を思わせるさま。ファンタスティック。「―な絵」

⇒げん‐そう【幻想】

けんぞう‐てんのう【顕宗天皇】‥ワウ

記紀に記された5世紀末の天皇。履中りちゅう天皇の皇孫。磐坂市辺押磐いわさかのいちのべのおしわ皇子の第2王子。名は弘計おけ。父が雄略天皇に殺された時、兄(仁賢天皇)と共に播磨に逃れたが、後に発見されて即位したという。→天皇(表)

けんぞう‐ぶつ【建造物】‥ザウ‥

建物・橋・塔など、建造したもの。「―に不法侵入する」→建築物

⇒けん‐ぞう【建造】

げんそ‐きごう【元素記号】‥ガウ

元素の種類を表示する記号。水素にH、酸素にOを用いる類。原子記号。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そく【検束】

①抑制して自由を制限すること。束縛。

②〔法〕警察権により個人の身体の自由を束縛して一時警察署に引致し留置すること。これについて規定した行政執行法は1948年に廃止。

けん‐そく【賢息】

他人の子息の尊敬語。令息。賢郎。

けん‐ぞく【県属】

県の属官。旧制の名称で、地方自治法では公共団体の吏員。

けん‐ぞく【眷属・眷族】

①一族。親族。親眷。身うち。うから。やから。

②従者。家子いえのこ。腹心のもの。

③仏・菩薩につき従うもの。薬師如来の十二神将、千手観音の二十八部衆など。

げん‐そく【原則】

①〔論〕他の諸命題がそこから導き出される基本の命題。

②人間の活動の根本的な規則。基本的なきまり。原理とほぼ同義に用いられるが、原理はむしろ存在の根拠を意味する。「―から外れる」「―として許可しない」

⇒げんそく‐ほう【原則法】

げん‐そく【舷側】

船の側面。ふなばた。ふなべり。

⇒げんそく‐わたし【舷側渡し】

げん‐そく【減速】

速力を落とすこと。「―装置」↔加速。

⇒げんそく‐ざい【減速材】

げん‐ぞく【還俗】

一度、出家した者が、再び俗人にかえること。復飾。法師がえり。

げんそく‐ざい【減速材】

(moderator)原子炉中にあって、高速中性子の速度を減らし、中性子が燃料物質に吸収されやすくするために用いる物質。軽水・重水・黒鉛・ベリリウムなど。

⇒げん‐そく【減速】

げんそく‐ほう【原則法】‥ハフ

その規定する事項が基本的ないし原理的である法規。↔例外法

⇒げん‐そく【原則】

げんそく‐わたし【舷側渡し】

(→)エフ‐エー‐エス(FAS)に同じ。

⇒げん‐そく【舷側】

げんそ‐こうぶつ【元素鉱物】‥クワウ‥

単一の元素から成る鉱物。ダイヤモンドなど。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ【元素周期律】‥シウ‥

(→)周期律に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐しゅうきりつ‐ひょう【元素周期律表】‥シウ‥ヘウ

(→)周期表に同じ。

⇒げん‐そ【元素】

げんそ‐ぶんせき【元素分析】

有機化合物を構成する元素をそれぞれ簡単な化合物に変えて定量し、各元素の含有百分率を定める分析法。分析結果に基づき、その化合物の実験式が決定される。

⇒げん‐そ【元素】

けん‐そん【謙遜】

控え目な態度で振る舞うこと。へりくだること。「―して言う」「ご―でしょう」

げん‐そん【玄孫】

孫の孫。曾孫の子。やしゃご。

げん‐そん【現存】

(ゲンゾンとも)現に存在すること。現在あること。「―する最古の木造建築」

げん‐そん【減損】

へること。へらすこと。

⇒げんそん‐かいけい【減損会計】

げん‐そん【厳存】

厳然として存在すること。

げんそん‐かいけい【減損会計】‥クワイ‥

使用目的で保有する固定資産などの帳簿価額が、当該資産の回収可能価額を下回った場合、その下回った金額だけ当該資産の帳簿価額を切り下げる会計処理。減損資産の早期処分を促す効果を持つとされる。

⇒げん‐そん【減損】

げん‐そんざい【現存在】

〔哲〕(Dasein ドイツ)一般には、ものが現実に存在することをいう。特にハイデガーの哲学では、他の存在物から区別された実存としての人間の、自己の存在を了解しつつある在り方をいう術語。この「現に(Da)」ある場所とは世界であり、現存在は「世界内存在」とされる。

けんそんでん‐し【検損田使】

平安時代、損田を巡検するために臨時に中央から派遣された官使。

けん‐だ【倦惰】

あきてなまけること。

けん‐だ【拳打】

こぶしをかためて打つこと。

げんた【源太】

文楽人形の首かしらの名称の一つ。「ひらかな盛衰記」の梶原源太景季の役に因む名で、二枚目役に広く使用。

けん‐たい【肩帯】

〔生〕(→)上肢じょうし帯に同じ。↔腰帯ようたい

けん‐たい【倦怠】

①いやになってなまけること。あきあきすること。

②疲れてだるいこと。「―感」

⇒けんたい‐き【倦怠期】

けん‐たい【兼帯】

①二つ以上の官職を兼ねること。兼任。かけもち。

②一つの物を、二つ以上のことの役に立てること。兼用。「朝昼―の食事」

けん‐たい【剣帯】

①佩剣と革帯。

②有爵者・文武官などが帯剣の時に用いる、剣を吊る帯。

けん‐たい【検体】

化学反応などの手段を用いて検査・分析しようとする対象物。

けん‐たい【献体】

本人の意思により、死後その遺体を医学の教育・研究用に無償で提供すること。

けん‐たい【献替】

(「献」は勧める、「替」は捨てる意)主君を輔佐し、善を勧め悪を捨てさせること。可否を言上すること。けんてい。

けん‐たい【謙退】

へりくだり退くこと。謙譲。

けん‐だい【見台】

(書見台の略)書物をのせて読むための台。支柱に板を斜めにとりつけ、その板の上に本をのせる。邦楽の譜面をのせるのにも用いる。

見台

けん‐だい【兼題】

(兼日題けんじつだいの略)(→)兼日2に同じ。

けん‐だい【献題】

著作物を献呈するために書いた題辞。献詞。

けん‐だい【憲台】

①御史台ぎょしだいの異称。

②弾正台だんじょうだいの唐名。

けん‐だい【賢台】

手紙などで、同輩あるいは目上の相手を敬っていう語。賢兄。

げん‐たい【原体】

医薬品・農薬などで、有効成分の工業製品をいう語。これに担体・希釈剤・溶剤・乳化剤などを加えて目的の製剤とする。

げん‐たい【原隊】

軍隊で、もと属していた部隊。「―復帰」

げん‐たい【原態】

もとの状態。原状。

げん‐たい【現態】

現在の状態。現状。

げん‐たい【減退】

減り衰えること。減って少なくなること。「体力が―する」「食欲―」↔増進

げん‐だい【原題】

原作の題名。翻訳・改題などを行う前の、もとの題。

げん‐だい【現代】

①現在の時代。今の世。当世。

②歴史の時代区分の一つで、特に近代と区別して使う語。日本史では太平洋戦争の敗戦以後または保守合同の1955年以降、世界史では19世紀末の帝国主義成立期以後、ロシア革命と第一次大戦終結以後、第二次大戦後など、さまざまな区分が行われている。

⇒げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】

⇒げんだい‐か【現代華】

⇒げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】

⇒げんだい‐げき【現代劇】

⇒げんだい‐ご【現代語】

⇒げんだい‐し【現代史】

⇒げんだい‐てき【現代的】

⇒げんだい‐ぶん【現代文】

⇒げんだい‐ほうがく【現代邦楽】

げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】‥ケフクワイ

芥川比呂志や岸田今日子らが、福田恆存を擁して1963年創立した組織。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐か【現代華】‥クワ

華道の一様式。昭和初期から現れ、第二次大戦後新しい美の創造を目指して流行。→草月流。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣を現代語音に近づけて改定し、現代口語文に使用する仮名用法の規範。1946年内閣告示により一般化。86年改正。新仮名遣。

⇒げん‐だい【現代】

けんたい‐き【倦怠期】

(主に夫婦の間で)互いに飽きてわずらわしくなる時期。「―を迎える」

⇒けん‐たい【倦怠】

げんだい‐げき【現代劇】

現代の風俗・事象を題材にした演劇や映画。↔時代劇。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐たいけん【原体験】

人の思想形成に大きな影響を及ぼす幼少時の体験。

げんだい‐ご【現代語】

現代において使われている言語。日本語では一般に、東京語中心の共通語。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐し【現代史】

現代の歴史。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐だいしょう【減大升】

律令制の枡ますの一種。1升は高麗尺5尺平方の地からの収量で、大升の36分の25。今の約2合8勺。実際には用いられなかった。

げんだい‐てき【現代的】

現在にふさわしい感じのあるさま。当世風。今様いまよう。モダン。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ぶん【現代文】

現代語を基本とした文体。また、その文章。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ほうがく【現代邦楽】‥ハウ‥

第二次大戦後、特に1960年代以降、日本の楽器のために現代音楽の様式を用いて作曲された作品の総称。戦前から続く新日本音楽に比べて、十二音技法・偶然性など、前衛音楽の手法と連動する傾向が強い。

⇒げん‐だい【現代】

ケンタウルス‐ざ【ケンタウルス座】

(Centaurus ラテン)初夏の夕方、南の地平線にある星座。首星は恒星の中で太陽に最も近く、4.3光年の距離にある。

ケンタウロス【Kentauros ギリシア】

ギリシア神話で、上半身は人体、下半身は馬の形の怪物。テッサリアのペリオン山に住む。ラピテス族との争いはオリンピアのゼウス神殿の破風彫刻で知られる。ケンタウルス。

けん‐だか【権高・見高】

気位の高いこと。傲慢ごうまんな態度をとること。「―な物言い」「―に応対する」

げん‐だか【現高】

現在ある数量。ありだか。現在高。

げんた‐が‐うぶぎぬ【源太が産衣】

源氏八領鎧はちりょうのよろいの一つ。源太は源義家の幼名源太丸。産衣。生衣うぶぎぬ。義経記1「八幡太郎義家…その時御門よりたまはりたる鎧をこそ―と申しけり」

けんだく‐えき【懸濁液】

(suspension)顕微鏡で見える程度の大きさの微粒子が液体中に分散したもの。印刷インクや粘土分散系の類。サスペンション。

けん‐たつ【顕達】

立身出世すること。栄達。

げん‐たつ【厳達】

きびしく通達すること。また、その通達。

ケンタッキー【Kentucky】

アメリカ合衆国中央東部の州。農牧業のほか自動車関連などの製造業が発展。州都フランクフォート。→アメリカ合衆国(図)

けんだつば【乾闥婆】

(梵語Gandharva 香神・食香などと訳す)

①天竜八部衆の一つで、仏法の守護神とされる。緊那羅きんならと共に帝釈たいしゃく天に仕える楽神。香を求め虚空を飛翔するという。健達婆。犍達縛。

②中有ちゅううの身体。死後、次の身体を獲得するまでの一種の霊魂。

⇒けんだつば‐じょう【乾闥婆城】

けんだつば‐じょう【乾闥婆城】‥ジヤウ

(乾闥婆が幻術によって作りだした楼閣の意)幻のように実在しないもののたとえ。蜃気楼。

⇒けんだつば【乾闥婆】

けん‐だま【剣玉・拳玉】

木製の玩具。柄の一端をとがらせ、他端を皿状にえぐり、中ほどに結びつけた糸に、穴をうがった木製の球をつけたもの。柄を操って球を柄の先端に受け止めて遊ぶ。大正時代から、「日月じつげつボール」の名で十字形にした皿三つのものが流行。

剣玉

けん‐だい【兼題】

(兼日題けんじつだいの略)(→)兼日2に同じ。

けん‐だい【献題】

著作物を献呈するために書いた題辞。献詞。

けん‐だい【憲台】

①御史台ぎょしだいの異称。

②弾正台だんじょうだいの唐名。

けん‐だい【賢台】

手紙などで、同輩あるいは目上の相手を敬っていう語。賢兄。

げん‐たい【原体】

医薬品・農薬などで、有効成分の工業製品をいう語。これに担体・希釈剤・溶剤・乳化剤などを加えて目的の製剤とする。

げん‐たい【原隊】

軍隊で、もと属していた部隊。「―復帰」

げん‐たい【原態】

もとの状態。原状。

げん‐たい【現態】

現在の状態。現状。

げん‐たい【減退】

減り衰えること。減って少なくなること。「体力が―する」「食欲―」↔増進

げん‐だい【原題】

原作の題名。翻訳・改題などを行う前の、もとの題。

げん‐だい【現代】

①現在の時代。今の世。当世。

②歴史の時代区分の一つで、特に近代と区別して使う語。日本史では太平洋戦争の敗戦以後または保守合同の1955年以降、世界史では19世紀末の帝国主義成立期以後、ロシア革命と第一次大戦終結以後、第二次大戦後など、さまざまな区分が行われている。

⇒げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】

⇒げんだい‐か【現代華】

⇒げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】

⇒げんだい‐げき【現代劇】

⇒げんだい‐ご【現代語】

⇒げんだい‐し【現代史】

⇒げんだい‐てき【現代的】

⇒げんだい‐ぶん【現代文】

⇒げんだい‐ほうがく【現代邦楽】

げんだいえんげき‐きょうかい【現代演劇協会】‥ケフクワイ

芥川比呂志や岸田今日子らが、福田恆存を擁して1963年創立した組織。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐か【現代華】‥クワ

華道の一様式。昭和初期から現れ、第二次大戦後新しい美の創造を目指して流行。→草月流。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐かなづかい【現代仮名遣】‥ヅカヒ

歴史的仮名遣を現代語音に近づけて改定し、現代口語文に使用する仮名用法の規範。1946年内閣告示により一般化。86年改正。新仮名遣。

⇒げん‐だい【現代】

けんたい‐き【倦怠期】

(主に夫婦の間で)互いに飽きてわずらわしくなる時期。「―を迎える」

⇒けん‐たい【倦怠】

げんだい‐げき【現代劇】

現代の風俗・事象を題材にした演劇や映画。↔時代劇。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐たいけん【原体験】

人の思想形成に大きな影響を及ぼす幼少時の体験。

げんだい‐ご【現代語】

現代において使われている言語。日本語では一般に、東京語中心の共通語。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐し【現代史】

現代の歴史。

⇒げん‐だい【現代】

げん‐だいしょう【減大升】

律令制の枡ますの一種。1升は高麗尺5尺平方の地からの収量で、大升の36分の25。今の約2合8勺。実際には用いられなかった。

げんだい‐てき【現代的】

現在にふさわしい感じのあるさま。当世風。今様いまよう。モダン。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ぶん【現代文】

現代語を基本とした文体。また、その文章。

⇒げん‐だい【現代】

げんだい‐ほうがく【現代邦楽】‥ハウ‥

第二次大戦後、特に1960年代以降、日本の楽器のために現代音楽の様式を用いて作曲された作品の総称。戦前から続く新日本音楽に比べて、十二音技法・偶然性など、前衛音楽の手法と連動する傾向が強い。

⇒げん‐だい【現代】

ケンタウルス‐ざ【ケンタウルス座】

(Centaurus ラテン)初夏の夕方、南の地平線にある星座。首星は恒星の中で太陽に最も近く、4.3光年の距離にある。

ケンタウロス【Kentauros ギリシア】

ギリシア神話で、上半身は人体、下半身は馬の形の怪物。テッサリアのペリオン山に住む。ラピテス族との争いはオリンピアのゼウス神殿の破風彫刻で知られる。ケンタウルス。

けん‐だか【権高・見高】

気位の高いこと。傲慢ごうまんな態度をとること。「―な物言い」「―に応対する」

げん‐だか【現高】

現在ある数量。ありだか。現在高。

げんた‐が‐うぶぎぬ【源太が産衣】

源氏八領鎧はちりょうのよろいの一つ。源太は源義家の幼名源太丸。産衣。生衣うぶぎぬ。義経記1「八幡太郎義家…その時御門よりたまはりたる鎧をこそ―と申しけり」

けんだく‐えき【懸濁液】

(suspension)顕微鏡で見える程度の大きさの微粒子が液体中に分散したもの。印刷インクや粘土分散系の類。サスペンション。

けん‐たつ【顕達】

立身出世すること。栄達。

げん‐たつ【厳達】

きびしく通達すること。また、その通達。

ケンタッキー【Kentucky】

アメリカ合衆国中央東部の州。農牧業のほか自動車関連などの製造業が発展。州都フランクフォート。→アメリカ合衆国(図)

けんだつば【乾闥婆】

(梵語Gandharva 香神・食香などと訳す)

①天竜八部衆の一つで、仏法の守護神とされる。緊那羅きんならと共に帝釈たいしゃく天に仕える楽神。香を求め虚空を飛翔するという。健達婆。犍達縛。

②中有ちゅううの身体。死後、次の身体を獲得するまでの一種の霊魂。

⇒けんだつば‐じょう【乾闥婆城】

けんだつば‐じょう【乾闥婆城】‥ジヤウ

(乾闥婆が幻術によって作りだした楼閣の意)幻のように実在しないもののたとえ。蜃気楼。

⇒けんだつば【乾闥婆】

けん‐だま【剣玉・拳玉】

木製の玩具。柄の一端をとがらせ、他端を皿状にえぐり、中ほどに結びつけた糸に、穴をうがった木製の球をつけたもの。柄を操って球を柄の先端に受け止めて遊ぶ。大正時代から、「日月じつげつボール」の名で十字形にした皿三つのものが流行。

剣玉

剣玉

撮影:関戸 勇

剣玉

撮影:関戸 勇

ケンダラ【乾陀羅】

⇒ガンダーラ

けんだら‐じゅ【乾陀羅樹】

(梵語gandha)南インドに産する香樹の名。その煮汁は白布を香色(木蘭色もくらんじきの淡くて黄みを帯びた色)に染めるのに適し、僧衣の染料とする。

けん‐たん【健啖】

(「啖」は食う意)盛んに食うこと。多く食うこと。おおぐい。「―ぶりを発揮する」「―家」

けん‐たん【検痰】

痰を検査して病菌の有無を調べること。

けん‐たん【間短・契短】

下等な私娼の一種。世間子息気質「常なる世に渡りかね、宮川町に―商ひして」

けん‐だん【暄暖】

(「暄」は、あたたかい意)日光の暖かいこと。温暖。

けん‐だん【検断】

①中世、警察権・刑事裁判権のこと。また、それを行使すること。

②近世、大庄屋おおじょうやに相当する役。

⇒けんだん‐ざた【検断沙汰】

げん‐たん【減反・減段】

作付面積をへらすこと。「―政策」

げん‐たん【厳探】

きびしくさがすこと。

げん‐だん【幻談】

(→)怪談に同じ。

げん‐だん【玄談】

①奥深い真理を談ずること。特に老荘思想を主題とし、六朝時代に流行。

②仏教の奥深い真理を談ずること。また、仏典講義の最初にその要旨を論ずること。

げん‐だん【言談】

話すこと。談話。言説。

げん‐たんい【原単位】‥ヰ

鉱工業製品の一定量を生産するのに必要な原料・動力・労働力などの基準量。

げん‐だんかい【現段階】

過程の一段階としての現在。今のところ。「―ではこれ以上申し上げられません」

けんだん‐ざた【検断沙汰】

中世の武家法で、謀反・夜討・強盗・殺害・刃傷・放火などの、刑事犯の検挙・裁判およびその執行をいう。今の刑事訴訟手続に当たる。→雑務沙汰→所務沙汰

⇒けん‐だん【検断】

けん‐ち【見地】

①観察または判断する際の立場。観点。「大局的な―に立つ」

②土地を見分すること。

けん‐ち【見知・検知】

①目でみて心にさとること。

②実地に検査すること。

③敵の士卒の首を実検すること。

④(「検知」と書く)機械などで検査して知ること。「アルコール―器」

⑤(「検知」と書く)(→)検尺に同じ。

けん‐ち【県治】

①県の政治・行政。県政。

②もと中国で、県政府の所在地。

けん‐ち【兼治】

かねおさめること。

けん‐ち【軒輊】

(「軒」は車の前が高くあがること、「輊」は車の前が低くさがること)

①あがりさがり。高低。

②優劣。軽重。

けん‐ち【堅緻】

堅固で緻密なこと。堅くて細かなこと。

けん‐ち【検地】

豊臣・徳川政権下で、村内の田畑・屋敷を一筆ごとに間竿けんざお・間縄などを用いて測量し、段別たんべつ・品位・石高・名請なうけ人を定める、土地の基本調査。さおいれ。なわうち。地検。→検注→太閤検地。

⇒けんち‐うち【検地打ち】

⇒けんち‐ざお【検地竿】

⇒けんち‐ちょう【検地帳】

けん‐ち【硯池】

すずりの水をためるくぼんだ部分。硯の海。墨池。

けんち【犍稚・揵稚】

〔仏〕(梵語ghaṇṭā)寺院で時刻や事件を知らせるために打ち鳴らす法具の通称。梵鐘・磬けい・魚板・木魚の類。

けん‐ち【権知】

仮にその事に関係すること。

けん‐ち【賢智】

かしこくて知恵のある人。〈伊呂波字類抄〉

げん‐ち【玄地】

はるかな土地。奥深い土地。

げん‐ち【言質】

後日の証拠となる(約束の)ことば。ことばじち。「げんしつ」「げんしち」は、誤読による慣用読み。「―を取る」

げん‐ち【現地】

①現在いる土地。

②ある事が現に行われている土地。現場。「―に出向く」「―報告」

⇒げんち‐こよう【現地雇用】

⇒げんち‐じかん【現地時間】

⇒げんち‐ほうじん【現地法人】

⇒げんち‐ほご【現地保護】

ゲンチアナ【Gentiana ラテン】

リンドウ科リンドウ属植物(その学名)。また、特にその一種でヨーロッパ中南部の亜高山帯に自生する薬用植物。高さ数十センチメートル。花は黄色。根茎は苦く、そのエキスをゲンチアン‐ビターと呼んで健胃剤とする。

けんち‐いし【間知石】

日本独特の形をした石垣用石材。奥に行くに従い細くなっている四角錐台状の形のもの。

けんち‐うち【検地打ち】

段別たんべつの測量。

⇒けん‐ち【検地】

ケンダラ【乾陀羅】

⇒ガンダーラ

けんだら‐じゅ【乾陀羅樹】

(梵語gandha)南インドに産する香樹の名。その煮汁は白布を香色(木蘭色もくらんじきの淡くて黄みを帯びた色)に染めるのに適し、僧衣の染料とする。

けん‐たん【健啖】

(「啖」は食う意)盛んに食うこと。多く食うこと。おおぐい。「―ぶりを発揮する」「―家」

けん‐たん【検痰】

痰を検査して病菌の有無を調べること。

けん‐たん【間短・契短】

下等な私娼の一種。世間子息気質「常なる世に渡りかね、宮川町に―商ひして」

けん‐だん【暄暖】

(「暄」は、あたたかい意)日光の暖かいこと。温暖。

けん‐だん【検断】

①中世、警察権・刑事裁判権のこと。また、それを行使すること。

②近世、大庄屋おおじょうやに相当する役。

⇒けんだん‐ざた【検断沙汰】

げん‐たん【減反・減段】

作付面積をへらすこと。「―政策」

げん‐たん【厳探】

きびしくさがすこと。

げん‐だん【幻談】

(→)怪談に同じ。

げん‐だん【玄談】

①奥深い真理を談ずること。特に老荘思想を主題とし、六朝時代に流行。

②仏教の奥深い真理を談ずること。また、仏典講義の最初にその要旨を論ずること。

げん‐だん【言談】

話すこと。談話。言説。

げん‐たんい【原単位】‥ヰ

鉱工業製品の一定量を生産するのに必要な原料・動力・労働力などの基準量。

げん‐だんかい【現段階】

過程の一段階としての現在。今のところ。「―ではこれ以上申し上げられません」

けんだん‐ざた【検断沙汰】

中世の武家法で、謀反・夜討・強盗・殺害・刃傷・放火などの、刑事犯の検挙・裁判およびその執行をいう。今の刑事訴訟手続に当たる。→雑務沙汰→所務沙汰

⇒けん‐だん【検断】

けん‐ち【見地】

①観察または判断する際の立場。観点。「大局的な―に立つ」

②土地を見分すること。

けん‐ち【見知・検知】

①目でみて心にさとること。

②実地に検査すること。

③敵の士卒の首を実検すること。

④(「検知」と書く)機械などで検査して知ること。「アルコール―器」

⑤(「検知」と書く)(→)検尺に同じ。

けん‐ち【県治】

①県の政治・行政。県政。

②もと中国で、県政府の所在地。

けん‐ち【兼治】

かねおさめること。

けん‐ち【軒輊】

(「軒」は車の前が高くあがること、「輊」は車の前が低くさがること)

①あがりさがり。高低。

②優劣。軽重。

けん‐ち【堅緻】

堅固で緻密なこと。堅くて細かなこと。

けん‐ち【検地】

豊臣・徳川政権下で、村内の田畑・屋敷を一筆ごとに間竿けんざお・間縄などを用いて測量し、段別たんべつ・品位・石高・名請なうけ人を定める、土地の基本調査。さおいれ。なわうち。地検。→検注→太閤検地。

⇒けんち‐うち【検地打ち】

⇒けんち‐ざお【検地竿】

⇒けんち‐ちょう【検地帳】

けん‐ち【硯池】

すずりの水をためるくぼんだ部分。硯の海。墨池。

けんち【犍稚・揵稚】

〔仏〕(梵語ghaṇṭā)寺院で時刻や事件を知らせるために打ち鳴らす法具の通称。梵鐘・磬けい・魚板・木魚の類。

けん‐ち【権知】

仮にその事に関係すること。

けん‐ち【賢智】

かしこくて知恵のある人。〈伊呂波字類抄〉

げん‐ち【玄地】

はるかな土地。奥深い土地。

げん‐ち【言質】

後日の証拠となる(約束の)ことば。ことばじち。「げんしつ」「げんしち」は、誤読による慣用読み。「―を取る」

げん‐ち【現地】

①現在いる土地。

②ある事が現に行われている土地。現場。「―に出向く」「―報告」

⇒げんち‐こよう【現地雇用】

⇒げんち‐じかん【現地時間】

⇒げんち‐ほうじん【現地法人】

⇒げんち‐ほご【現地保護】

ゲンチアナ【Gentiana ラテン】

リンドウ科リンドウ属植物(その学名)。また、特にその一種でヨーロッパ中南部の亜高山帯に自生する薬用植物。高さ数十センチメートル。花は黄色。根茎は苦く、そのエキスをゲンチアン‐ビターと呼んで健胃剤とする。

けんち‐いし【間知石】

日本独特の形をした石垣用石材。奥に行くに従い細くなっている四角錐台状の形のもの。

けんち‐うち【検地打ち】

段別たんべつの測量。

⇒けん‐ち【検地】

しゅうごう‐ろん【集合論】シフガフ‥🔗⭐🔉

しゅうごう‐ろん【集合論】シフガフ‥

〔数〕(Mengenlehre ドイツ)数学の一分科。集合2の性質を研究する学問で、カントルが1883年に創始。これにより古来不明瞭であった無限の概念が明確にとらえられた。

⇒しゅう‐ごう【集合】

しんり‐がく【心理学】🔗⭐🔉

しんり‐がく【心理学】

(psychology)(mental philosophyの西周にしあまねによる訳語)人の心の働き、もしくは人や動物の行動を研究する学問。精神または精神現象についての学問として始まり、19世紀後半以後、物理学・生理学等の成果を基礎として実験的方法を取り入れ、実証的科学として成立。

⇒しん‐り【心理】

しんり‐しゅぎ【心理主義】🔗⭐🔉

しんり‐しゅぎ【心理主義】

①〔哲〕(Psychologismus ドイツ)認識や道徳や芸術の問題をそれらの心理的な発生過程の研究によって説明しようとする立場。↔論理主義。

②〔言〕(mentalism)

㋐言語の意味作用を思考・感情・意志などによって説明する立場。

㋑言語を習得したり使用したりすることができるのは、学習や訓練の結果ではなく、精神的・認知的な能力が生得的に備わっているためであるとする立場。

⇒しん‐り【心理】

たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】‥シウダウクワイ🔗⭐🔉

たくはつ‐しゅうどうかい【托鉢修道会】‥シウダウクワイ

(Mendicant Orders)13世紀西ヨーロッパの諸都市に生まれた修道会の総称。修道士は托鉢によって生活し、説教や学問活動などを通じて民衆・信仰に奉仕。フランシスコ会・ドミニコ会・カルメル会など。

⇒たく‐はつ【托鉢】

テーブルさん‐ざ【テーブル山座】🔗⭐🔉

テーブルさん‐ざ【テーブル山座】

(Mensa ラテン)南天の星座。八分儀座のとなり、天の南極近くにある。

⇒テーブル【table】

ベギン【Menachem Begin】🔗⭐🔉

ベギン【Menachem Begin】

イスラエルの政治家。1977〜83年首相。79年エジプトと平和条約調印。ノーベル平和賞。(1913〜1992)

ベギン

提供:ullstein bild/APL

マンタリテ【mentalité フランス】🔗⭐🔉

マンタリテ【mentalité フランス】

心性。フランスのアナール学派が用いた社会史の基本概念で、ある時代のある社会の成員に共有されている、ものの感じ方や思考様式。

メナド【Menado】🔗⭐🔉

メナド【Menado】

インドネシアのセレベス(スラウェシ)島ミナハサ半島北東端の港湾都市。人口41万2千(2003)。マナド。

メナム【Menam】🔗⭐🔉

メナム【Menam】

タイの中央部を流れる川。ミャンマーの山地に発し、タイランド湾に注ぐ。中下流域に広大なデルタを形成、主要農業地帯をなす。長さ1120キロメートル。正式名称、チャオプラヤ川。

メナンドロス【Menandros】🔗⭐🔉

メナンドロス【Menandros】

ギリシア新喜劇の代表者。アテナイの市民生活を題材とする約100編の作品を書いたが、完全な形で伝わるのは「気むずかし屋」のみ。「サモスの女」「髪を切られた女」「調停裁判」の断片が現存。プラウトゥスやテレンティウスに翻案された。(前342頃〜前292頃)

○目に会うめにあう

(修飾語句を伴って)ある体験に遭遇する。「つらい―」「ひどい―」

▷多く、好ましくない場合に用いる。

⇒め【目・眼】

○目に余るめにあまる

①数が多くて見渡すことができない。

②度を超していてだまって見ていられない。「―暴力」

⇒め【目・眼】

○目に一丁字なしめにいっていじなし

文字を読む能力がない。→一丁字

⇒め【目・眼】

○目に浮かぶめにうかぶ

眼前にない物事があたかも存在するかのように頭に描き出される。想像される。「困った顔つきが―」

⇒め【目・眼】

メニスカス【meniscus】🔗⭐🔉

メニスカス【meniscus】

〔理〕細管内の液体の中央部が、管壁に沿う部分に比べて盛り上がったり、または下がったりして出来る曲面。毛細管現象によって起こる。

○目にするめにする

たまたま目にとめる。見かける。「街でよく―光景」

⇒め【目・眼】

○目に立つめにたつ

目につく。目だつ。人目に立つ。「―色」

⇒め【目・眼】

○目につくめにつく

①目にしみついて離れない。見た有様が忘れられず思い出される。

②目立って見える。特に目にとまる。「白い帽子が―」

⇒め【目・眼】

○目に留まるめにとまる

①たまたま見える。目に入る。

②見て心が引かれる。気に入る。

⇒め【目・眼】

○目には青葉山時鳥初松魚めにはあおばやまほととぎすはつがつお

山口素堂の俳句。自然と生活に即する季語を三つならべて、初夏の季節感を出す。

⇒め【目・眼】

○目に入るめにはいる

自然に目に見える。目にとまる。

⇒め【目・眼】

○目には目を、歯には歯をめにはめをはにははを

(ハムラビ法典に見え、旧約聖書の出エジプト記にも出る。キリストの「山上の説教」で有名)害を与えられたら、それに相応する報復をすることのたとえ。→同害報復

⇒め【目・眼】

○目に触れるめにふれる

目に見える。視野に入る。目にとまる。

⇒め【目・眼】

○目に見えてめにみえて

状態などの変化がはっきりそれと分かるほどに。顕著に。「―上達する」

⇒め【目・眼】

○目に見えるめにみえる

①見た感じではっきりそうだとわかる。

②そうなることが確実である。「失敗は目に見えている」

⇒め【目・眼】

○目にも留まらぬめにもとまらぬ

動きのすばやい様子をいう表現。「―早業」

⇒め【目・眼】

○目に物言わすめにものいわす

目つきで気持を伝える。

⇒め【目・眼】

○目に物見せるめにものみせる

ひどい目にあわせて、思い知らせる。「覚えてろ。目に物見せてやる」

⇒め【目・眼】

メヌエット【Menuett ドイツ】🔗⭐🔉

メヌエット【Menuett ドイツ】

フランス起源の舞曲。4分の3拍子で中庸の速度。17世紀中頃からルイ14世の宮廷などで流行。後にはソナタや交響曲などの楽章に用いる。その場合には、中間部にトリオを持つ3部形式を取ることが多い。ミニュエット。

メンシェヴィキ【Men'sheviki ロシア】🔗⭐🔉

メンシェヴィキ【Men'sheviki ロシア】

(少数派の意)ロシア社会民主労働党の右派。プレハーノフ・マルトフ(L.Martov1873〜1923)らが指導。1903年ボリシェヴィキと決裂。社会主義への道は議会制民主主義の実現を経ると主張。二月革命後、臨時政府の指導勢力となったが、十月革命後は抑圧された。↔ボリシェヴィキ

メンズ【men's】🔗⭐🔉

メンズ【men's】

服飾などで、男性用。「―‐ウェア」↔レディース

メンソール【menthol】🔗⭐🔉

メンソール【menthol】

⇒メントール

メンタリズム【mentalism】🔗⭐🔉

メンタリズム【mentalism】

〔言〕(→)心理主義2に同じ。

メンタリティー【mentality】🔗⭐🔉

メンタリティー【mentality】

精神構造。心的傾向。

メンタル【mental】🔗⭐🔉

メンタル【mental】

心的。精神的。「―面を重視する」

⇒メンタル‐テスト【mental test】

⇒メンタル‐ヘルス【mental health】

メンタル‐テスト【mental test】🔗⭐🔉

メンタル‐テスト【mental test】

(→)心理テスト。

⇒メンタル【mental】

メンタル‐ヘルス【mental health】🔗⭐🔉

メンタル‐ヘルス【mental health】

〔医〕(→)精神衛生。

⇒メンタル【mental】

メンデリズム【Mendelism】🔗⭐🔉

メンデリズム【Mendelism】

(→)「メンデルの法則」のこと。

メンデレビウム【mendelevium】🔗⭐🔉

メンデレビウム【mendelevium】

(メンデレーエフの名に因む)超ウラン元素の一種。元素記号Md 原子番号101。1955年、アインスタイニウムに加速したヘリウム‐イオンを当てることによりつくられた。

メントール【Menthol ドイツ】🔗⭐🔉

メントール【Menthol ドイツ】

分子式C10H20O テルペンに属するアルコール。無色の結晶。薄荷油はっかゆの主成分。ゲラニルアミンの不斉異性化反応を鍵反応とする合成もされる。食用香味・鎮痛剤・止痒剤などに用いる。薄荷脳はっかのう。メンソール。

メンドサ【Mendoza】🔗⭐🔉

メンドサ【Mendoza】

南米、アルゼンチン西部の中心都市。アンデス山脈東麓に位置し、葡萄酒醸造が盛ん。人口12万2千(1991)。

○面と向かうめんとむかう

直接に顔を合わせて相対する。「面と向かって悪口を言う」

⇒めん【面】

メンヒル【menhir】🔗⭐🔉

メンヒル【menhir】

(ケルト語で「長い石」の意)先史時代の巨石記念物の一種。自然石または多少加工した1本の石柱を建てたもので、墓標の一種と見られるものがある。高さ10メートルに達する巨石もあり、青銅器時代のもののほか、年代不明のものが多い。立石りっせき。

広辞苑に「MEN」で始まるの検索結果 1-29。