複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (25)

ちょう‐じ【丁子・丁字】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【丁子・丁字】チヤウ‥

①(clove)フトモモ科の熱帯常緑高木。原産はモルッカ諸島。18世紀以後、アフリカ・西インドなどで栽培。高さ数メートル、枝は三叉状、葉は対生で革質。花は白・淡紅色で筒状、集散花序をなし、香が高い。花後、長楕円状の液果を結ぶ。蕾つぼみを乾燥した丁香ちょうこう(クローブ)は古来有名な生薬・香辛料。果実からも油をとる。染料としても使われた。

ちょうじ

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

②㋐丁子油あぶらの略。

㋑丁子頭がしらの略。

㋒丁子香こうの略。

㋓丁子染ぞめの略。

㋔丁子引びきの略。

③紋所の名。丁子の果実にかたどったもの。

④刀の刃文はもんで、乱れの頭が丁子の蕾つぼみの形に似ているもの。

⇒ちょうじ‐あぶら【丁子油】

⇒ちょうじ‐いろ【丁子色】

⇒ちょうじ‐がしら【丁子頭】

⇒ちょうじ‐がみ【丁子紙】

⇒ちょうじ‐ぎく【丁字菊】

⇒ちょうじ‐こう【丁子香】

⇒ちょうじ‐ざくら【丁字桜】

⇒ちょうじ‐ぞめ【丁子染】

⇒ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】

⇒ちょうじ‐びき【丁子引】

⇒ちょうじ‐ぶくろ【丁子袋】

⇒ちょうじ‐ぶろ【丁子風炉】

⇒ちょうじ‐ゆ【丁子油】

ちょう‐じ【弔事】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【弔事】テウ‥

死去・葬儀などのとむらいごと。↔慶事

ちょう‐じ【弔辞】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【弔辞】テウ‥

弔意を表した文章。弔詞。

ちょう‐じ【長耳】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【長耳】チヤウ‥

①ながいみみ。

②出来事を他人に先だって聞き出すこと。また、その人。はやみみ。

ちょうじ【長治】チヤウヂ🔗⭐🔉

ちょうじ【長治】チヤウヂ

[漢書]平安後期、堀河天皇朝の年号。康和6年2月10日(1104年3月8日)改元、長治3年4月9日(1106年5月13日)嘉承に改元。

ちょう‐じ【長時】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【長時】チヤウ‥

①長い時間。長時間。

②(副詞的に用いて)いつでも。いつまでも。太平記35「天子の御傍には、大史の官とて八人の臣下―に伺候して」

ちょう‐じ【重事】🔗⭐🔉

ちょう‐じ【重事】

重大なこと。大事。

ちょう‐じ【停止】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【停止】チヤウ‥

(チョウは呉音)さしとめること。やめさせること。特に、貴人の死を悼いたみ、歌舞・音曲をさしとめること。ていし。「音曲―」

ちょう‐じ【貼示】テフ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じ【貼示】テフ‥

はり出して示すこと。

ちょう‐じ【懲治】‥ヂ🔗⭐🔉

ちょう‐じ【懲治】‥ヂ

こらして心を改めさせること。こらして悪癖をなおすこと。

ちょう‐じ【寵児】🔗⭐🔉

ちょう‐じ【寵児】

①特別にかわいがられる子供。

②時流に乗ってもてはやされる人。「時代の―」

ちょうじ‐あぶら【丁子油】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐あぶら【丁子油】チヤウ‥

丁子の花枝を水蒸気蒸留して採取する精油。主成分はオイゲノール。香粧料・薬料・香味料。丁香油ちょうこうゆ。ちょうじゆ。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐あわ・す【諜じ合す】テフジアハス🔗⭐🔉

ちょうじ‐あわ・す【諜じ合す】テフジアハス

〔他下二〕

事をたくらんで、互いに考えをいいあわせておく。しめしあわせる。太平記9「今度諸方の敵かたき―・せて大勢にて寄するなれば」

ちょうじ‐いろ【丁子色】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐いろ【丁子色】チヤウ‥

やや黒い香染こうぞめの色。

Munsell color system: 7.5YR6/6.5

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょう‐じが【超自我】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じが【超自我】テウ‥

(superego)イド・自我と共に心を構成する三要素の一つ。自我から分化発達し、社会的価値をとりいれ、あるべき行動基準によって自我を監視し、イドに対して検閲的態度をとるもの。精神分析の用語。

○調子がいいちょうしがいい

①体調や仕事の進みがいい。順調である。「胃の―」

②その場に合わせて軽率に振る舞う傾向がある。「―奴だ」

⇒ちょう‐し【調子】

ちょうじ‐がしら【丁子頭】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐がしら【丁子頭】チヤウ‥

灯心のもえさしの頭にできた塊。形が丁子の果実に似ているからいう。俗にこれを油の中に入れれば貨財を得るという。灯花。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐がみ【丁子紙】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐がみ【丁子紙】チヤウ‥

書に用いる装飾料紙で、蘇芳すおう・臙脂えんじ・紅花べにばななどの色料を用い、淡紅色または紅褐色の霞や雲形を表したもの。丁子染の色彩に似るからいう。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ぎく【丁字菊】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ぎく【丁字菊】チヤウ‥

キク科の多年草。特に日本海側高地の草原に生じ、細い紫黒色の柄についた頭花が筒状で丁字の花に似る。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょう‐じく【長軸】チヤウヂク🔗⭐🔉

ちょう‐じく【長軸】チヤウヂク

〔数〕楕円の両軸のうち長い方のもの。

ちょうじ‐こう【丁子香】チヤウ‥カウ🔗⭐🔉

ちょうじ‐こう【丁子香】チヤウ‥カウ

丁子のつぼみから作った香料。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ざくら【丁字桜】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ざくら【丁字桜】チヤウ‥

深山に自生するサクラの一種で小高木。葉の両面や柄に軟毛が密生。花は淡紅色で小形、下垂して咲き、長い筒状の丁字形で先端がわずかに平開する。花弁は非常に小さい。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ぞめ【丁子染】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ぞめ【丁子染】チヤウ‥

丁子の蕾つぼみを煎じた染液で薄茶色に染めること。また、その色。

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょうじ‐ちゃ【丁子茶】チヤウ‥

丁子色。丁子染。

Munsell color system: 5YR5/4.5

⇒ちょう‐じ【丁子・丁字】

ちょう‐じつ【長日】チヤウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じつ【長日】チヤウ‥

①昼間の長い日。夏の日。永日。

②長い時日。栄華物語日蔭のかづら「おほやけよりは―の御修法」

⇒ちょうじつ‐しょくぶつ【長日植物】

⇒ちょうじつ‐しょり【長日処理】

ちょう‐じつ【朝日】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐じつ【朝日】テウ‥

あさひ。

大辞林の検索結果 (50)

ちょう-じ【丁子・丁字】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― [1] 【丁子・丁字】

(1)フトモモ科の常緑高木。マルク諸島の原産。アフリカ・東南アジアで栽培される。葉は油点が多く芳香がある。花は筒状の白色四弁で香りが強く,枝頂に多数つく。蕾(ツボミ)を干したものを丁子・丁香あるいはクローブといい,香料として珍重される。また蕾・花柄・葉などから丁子油をとり,香料・薬用とする。

(2)家紋の一。丁子の実をかたどったもの。

(3)ジンチョウゲの俗称。[季]春。

(4)「丁子油」「丁子頭(ガシラ)」の略。

(5)刃文の一。丁子菊に似たにぎやかな乱れ刃。

丁子(2)

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょうじ-あぶら【丁子油】🔗⭐🔉

ちょうじ-あぶら チヤウ― [4] 【丁子油】

⇒ちょうじゆ(丁子油)

ちょうじ-いろ【丁子色】🔗⭐🔉

ちょうじ-いろ チヤウ― [0] 【丁子色】

丁子の蕾(ツボミ)の煎汁で染め出した色。黄みの強い茶色。

ちょうじ-がしら【丁子頭】🔗⭐🔉

ちょうじ-がしら チヤウ― 【丁子頭】

〔丁子の実に似ているところから〕

灯心のもえさしの先がかたまりになったもの。俗にこれが油の中に入ると財貨を得る吉兆であるといわれた。ちょうじあたま。丁子花。「昨夜の―を喜び,今朝の愁鵲(カラスナキ)を気にやむたぐひ/滑稽本・浮世床 2」

ちょうじ-がすみ【丁子霞】🔗⭐🔉

ちょうじ-がすみ チヤウ― [4] 【丁子霞】

日本画で,絵の主要部分をひき立てるために,金箔(キンパク),砂子(スナゴ)などを用いて,画面の上下・中途に描いた,たなびくかすみの形。

ちょうじ-からくさ【丁子唐草】🔗⭐🔉

ちょうじ-からくさ チヤウ― [5] 【丁子唐草】

文様の一。丁子の実と唐草とを組み合わせた図柄。

ちょうじ-ぎく【丁子菊】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぎく チヤウ― [3] 【丁子菊】

キク科の多年草。深山の湿地に自生。茎高約35センチメートル。葉は対生し,広披針形。八,九月,長い柄の先に黄色の頭花を数個散房状につける。クマギク。

ちょうじ-こう【丁子香】🔗⭐🔉

ちょうじ-こう チヤウ―カウ [3] 【丁子香】

丁子の蕾(ツボミ)で作った香料。丁香。

ちょうじ-ざくら【丁子桜】🔗⭐🔉

ちょうじ-ざくら チヤウ― [4] 【丁子桜】

バラ科の落葉小高木。山中に自生。四,五月,葉に先立って花弁の小さい淡紅色の五弁花を下垂してつける。花形が丁字形に見えるのでこの名がある。メジロザクラ。

ちょうじ-そう【丁子草】🔗⭐🔉

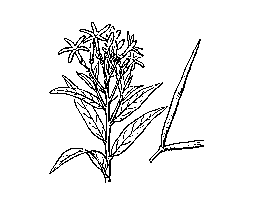

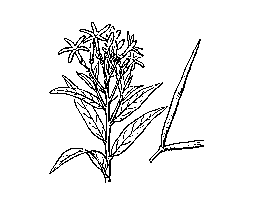

ちょうじ-そう チヤウ―サウ [0] 【丁子草】

キョウチクトウ科の多年草。河岸や原野に自生。高さ50〜60センチメートル。葉は披針形。春,茎の上方に高坏(タカツキ)形の空色の花を集散状につける。果実は角状の袋果。

丁子草

[図]

[図]

[図]

[図]

ちょうじ-ぞめ【丁子染(め)】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぞめ チヤウ― [0] 【丁子染(め)】

丁子の蕾(ツボミ)の乾燥したものを濃く煮出した汁で染めること。また,それで染めたもの。香染めよりやや色が濃い。

ちょうじ-たで【丁子蓼】🔗⭐🔉

ちょうじ-たで チヤウ― [3] 【丁子蓼】

アカバナ科の一年草。田などの湿地に自生。茎は高さ約50センチメートルで,赤味がある。葉は披針形。八,九月,葉腋に黄色の小花をつける。タゴボウ。

ちょうじ-ちゃ【丁子茶】🔗⭐🔉

ちょうじ-ちゃ チヤウ― [3] 【丁子茶】

丁字の鉄媒染による濃い茶色。江戸時代初期に流行。

ちょうじ-びき【丁子引(き)】🔗⭐🔉

ちょうじ-びき チヤウ― [0] 【丁子引(き)】

襖(フスマ)紙などで,白地に茶色の細い横線を引いたもの。

ちょうじ-ぶくろ【丁子袋】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぶくろ チヤウ― [4] 【丁子袋】

丁子などの香料をたきこめたにおい袋。

ちょうじ-ぶろ【丁子風炉】🔗⭐🔉

ちょうじ-ぶろ チヤウ― [4] 【丁子風炉】

室内によいかおりをこめるために,丁子を入れて煎(セン)じる釜をかける風炉。

ちょう-じ【弔辞】🔗⭐🔉

ちょう-じ テウ― [0] 【弔辞】

人の死をいたみ悲しむ気持ちをあらわした言葉や文。弔詞。

ちょう-じ【長時】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― [1] 【長時】

(1)長い時間。長時間。

(2)いつでも。常時。副詞的に用いる。「天子の御傍には大史の官とて八人の臣下,―に伺候して/太平記 35」

ちょう-じ【停止】🔗⭐🔉

ちょう-じ チヤウ― 【停止】 (名)スル

〔「ちょう」は呉音〕

さしとめること。ていし。「天台座主明雲大僧上公請(クジヨウ)を―せらるるうへ/平家 2」

ちょう-じ【貼示】🔗⭐🔉

ちょう-じ テフ― [1][0] 【貼示】 (名)スル

はりつけて示すこと。

ちょう-じ【懲治】🔗⭐🔉

ちょう-じ ―ヂ [1] 【懲治】

こらしめて悪心・悪癖をなおすこと。

ちょうじ-かん【懲治監】🔗⭐🔉

ちょうじ-かん ―ヂ― [3] 【懲治監】

旧刑法で,刑事責任のない幼者または 唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

唖者(インアシヤ)を懲治するために留置した監獄。懲治場。

ちょう-じ【寵児】🔗⭐🔉

ちょう-じ [1] 【寵児】

(1)特別にかわいがられている子供。

(2)世間でもてはやされている人物。人気者。流行児。「一躍文壇の―となる」「時代の―」

ちょうじ【長治】🔗⭐🔉

ちょうじ チヤウヂ 【長治】

年号(1104.2.10-1106.4.9)。康和の後,嘉承の前。堀河天皇の代。

ちょう-じが【超自我】🔗⭐🔉

ちょう-じが テウ― [3] 【超自我】

〔(ドイツ)  ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ber-Ich; 英 superego〕

精神分析学で,イドや自我とともに精神を構成するとされる,良心の機能を営むもの。イドからくる衝動や自我の働きを,道徳・良心などによって抑制し,道徳的なものに向けさせる。

ちょう-じかん【長時間】🔗⭐🔉

ちょう-じかん チヤウ― [3] 【長時間】

長い時間。長いあいだ。

⇔短時間

「―にわたる討論」

ちょう-じく【長軸】🔗⭐🔉

ちょう-じく チヤウヂク [0][1] 【長軸】

楕円の二つの軸のうち長い方の軸。楕円で二つの焦点を通る直線から楕円が切り取る線分。長径。

⇔短軸

ちょう-じつ【長日】🔗⭐🔉

ちょう-じつ チヤウ― [0] 【長日】

(1)晩春から夏にかけての,昼の時間の長い日。

(2)多くの日数。長時日。「―の御修法始めさせ給ふ/栄花(日蔭のかづら)」

ちょうじつ-しょくぶつ【長日植物】🔗⭐🔉

ちょうじつ-しょくぶつ チヤウ― [6] 【長日植物】

日照時間が長くなり夜が短くなると花をつける植物。ダイコン・ホウレンソウ・ネギなど。

→短日植物

ちょうじつ-しょり【長日処理】🔗⭐🔉

ちょうじつ-しょり チヤウ― [5] 【長日処理】

照明により,一日の暗期を少なくすることにより,開花を促すこと。長日植物に対して行われる。

ちょう-じつ【朝日】🔗⭐🔉

ちょう-じつ テウ― [0] 【朝日】

あさひ。朝陽。

ちょう-じつげつ【長日月】🔗⭐🔉

ちょう-じつげつ チヤウ― [3][4] 【長日月】

長い月日。長年月。

ちょう-じめ【帳締め】🔗⭐🔉

ちょう-じめ チヤウ― [0][4] 【帳締め】

ある期間内の帳簿に記された収入・支出などを合計すること。

ちょう-じゃ【長者】🔗⭐🔉

ちょう-じゃ チヤウ― [0][1] 【長者】

(1)〔「ちょうしゃ」とも〕

年上の人。目上の人。年長者。

(2)〔「ちょうしゃ」とも〕

徳のすぐれた人。おだやかな人柄の人。「彼を敬愛に価する―として認めてゐた/硝子戸の中(漱石)」

(3)金持ち。富豪。「億万―」

(4)長老。芸道などの最高の地位を示す称号として用いた。「五条の三位入道は此道の―にています/無名抄」

(5)氏(ウジ)の長として一族を統率する人。氏の長者。うじのかみ。「南京(=奈良)は例なくて罪なき―を配流せらる/平家 4」

(6)宿場の遊女宿の女主人。「彼宿の―ゆやがむすめ,侍従がもとに其夜は宿せられけり/平家 10」

(7)宿駅の長。うまやのおさ。「これは青墓の―にて候/謡曲・朝長」

(8)教王護国寺の最高位の僧。勅任で定められた。

ちょうじゃ-がい【長者貝】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-がい チヤウ―ガヒ [3] 【長者貝】

オキナエビスの異名。

ちょうじゃ-かがみ【長者鑑】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-かがみ チヤウ― [4] 【長者鑑】

富豪の氏名・財産などを列記したもの。

ちょうじゃ-がん【長者丸】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-がん チヤウ―グワン 【長者丸】

富豪となるための心得を,丸薬の処方に似せて説いたもの。「―といへる妙薬の方組/浮世草子・永代蔵 3」

ちょうじゃ-き【長者記】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-き チヤウ― 【長者記】

富豪の伝記。「今の小商人よく心得て,やがての―にのり給へ/浮世草子・新永代蔵」

ちょうじゃ-さんだい【長者三代】🔗⭐🔉

ちょうじゃ-さんだい チヤウ― [4] 【長者三代】

苦労して財産を蓄えても,子は遺風を受けてよく守るが,孫はぜいたくになり浪費して家を傾けるから,長者の家も三代までしか続かない,ということ。

ちょう-じゃ【長蛇】🔗⭐🔉

ちょう-じゃ チヤウ― 【長蛇】

⇒ちょうだ(長蛇)

ちょう-じゃく【長尺】🔗⭐🔉

ちょう-じゃく チヤウ― [0] 【長尺】

映画のフィルムの長いこと。また,そのフィルム。「―物」

ちょう-じゃく【鳥雀】🔗⭐🔉

ちょう-じゃく テウ― [0] 【鳥雀】

スズメなどの小さな鳥。「晴を喜ぶ―の声耳に溢る/自然と人生(蘆花)」

ちょう-じゃく【朝夕】🔗⭐🔉

ちょう-じゃく テウ― 【朝夕】

(1)朝と夕。ちょうせき。

(2)「朝夕雑色(ゾウシキ)」「朝夕人(ニン)」の略。

ちょうじゃく-ぞうしき【朝夕雑色】🔗⭐🔉

ちょうじゃく-ぞうしき テウ―ザフ― 【朝夕雑色】

鎌倉時代,役所で雑用をした下級役人。

ちょうじゃく-にん【朝夕人】🔗⭐🔉

ちょうじゃく-にん テウ― 【朝夕人】

(1)「朝夕雑色」に同じ。

(2)江戸時代,将軍外出の際,便器を持って随行した者。

ちょうじ【弔辞】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじ【弔辞】

a message of condolence;a memorial address.⇒悔(くや)み.

ちょうじ【寵児】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじ【寵児】

a popular writer (文壇の);a fortune's favorite (運命の).

ちょうじかん【長時間】(和英)🔗⭐🔉

ちょうじかん【長時間】

for (many) hours.

広辞苑+大辞林に「ちょうじ」で始まるの検索結果。もっと読み込む