複数辞典一括検索+![]()

![]()

不朽 クチズ🔗⭐🔉

【不朽】

フキュウ・クチズ 非常にすぐれていて、永遠に滅びないこと。また、非常にすぐれていること。「不朽之芳フキュウノホウ(不滅の名声)」『不滅フメツ』

供張 クチョウ🔗⭐🔉

【供帳】

キョウチョウ =共張・供張。宴会や休息の場にあてるため、幕を張ったりしていろいろ設備をすること。

キョウチョウ =共張・供張。宴会や休息の場にあてるため、幕を張ったりしていろいろ設備をすること。 クチョウ 官に差し出す僧籍の帳簿。

クチョウ 官に差し出す僧籍の帳簿。

キョウチョウ =共張・供張。宴会や休息の場にあてるため、幕を張ったりしていろいろ設備をすること。

キョウチョウ =共張・供張。宴会や休息の場にあてるため、幕を張ったりしていろいろ設備をすること。 クチョウ 官に差し出す僧籍の帳簿。

クチョウ 官に差し出す僧籍の帳簿。

信口 クチニマカス🔗⭐🔉

【信口】

シンコウ・クチニマカス 口にまかせていう。考えずに出まかせをいうこと。

反唇 クチビルヲカエス🔗⭐🔉

【反脣】

ハンシン・クチビルヲカエス =反唇。口をとがらす。不満なときの口つきのこと。「反脣而相稽=反脣シテアヒ稽ス」〔→漢書〕

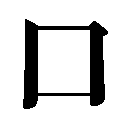

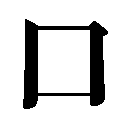

口 くち🔗⭐🔉

【口】

3画 口部 [一年]

区点=2493 16進=387D シフトJIS=8CFB

《常用音訓》ク/コウ/くち

《音読み》 コウ

3画 口部 [一年]

区点=2493 16進=387D シフトJIS=8CFB

《常用音訓》ク/コウ/くち

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈k

〈k u〉

《訓読み》 くち/あな/くちずから(くちづから)

《名付け》 あき・くち・ひろ

《意味》

u〉

《訓読み》 くち/あな/くちずから(くちづから)

《名付け》 あき・くち・ひろ

《意味》

{名}くち。人の顔にあり、飲食物を取り、物をいうあな。「口之於味也、目之於色也=口ノ味キニ於ケルヤ、目ノ色シキニ於ケルナリ」〔→孟子〕

{名}くち。人の顔にあり、飲食物を取り、物をいうあな。「口之於味也、目之於色也=口ノ味キニ於ケルヤ、目ノ色シキニ於ケルナリ」〔→孟子〕

{名・単位}食べる人の数や食べぐあい。また、食物を食べるくちの数によって人数や家畜を数えるときのことば。「戸口」「五口家」「人口」「損其家口充狙之欲=其ノ家口ヲ損ジテ狙ノ欲ヲ充タス」〔→列子〕

{名・単位}食べる人の数や食べぐあい。また、食物を食べるくちの数によって人数や家畜を数えるときのことば。「戸口」「五口家」「人口」「損其家口充狙之欲=其ノ家口ヲ損ジテ狙ノ欲ヲ充タス」〔→列子〕

{名}あな。ぽかっとくちをあけたあな。「山有小口=山ニ小口有リ」〔→陶潜〕

{名}あな。ぽかっとくちをあけたあな。「山有小口=山ニ小口有リ」〔→陶潜〕

{名}くち。入りぐち。「関口(関所)」「口岸(商品の出入りする港)」

{名}くち。入りぐち。「関口(関所)」「口岸(商品の出入りする港)」

{副}くちずから(クチヅカラ)。親しく自分のくちから。「口授」「口伝」

{副}くちずから(クチヅカラ)。親しく自分のくちから。「口授」「口伝」

{単位}刀を数える単位。「一口之刀」

〔国〕

{単位}刀を数える単位。「一口之刀」

〔国〕 くち。もののいい方。また、ことば。「口が悪い」

くち。もののいい方。また、ことば。「口が悪い」 もののはじめ。「宵の口」

もののはじめ。「宵の口」 物事をいくつかにわけた一つ。「別口」

物事をいくつかにわけた一つ。「別口」 くち。入りこみうる場所。就職口。「よい口を捜す」

《解字》

くち。入りこみうる場所。就職口。「よい口を捜す」

《解字》

象形。人間のくちやあなを描いたもの。▽その音がつづまれば谷(あなのあいたたに)、語尾が伸びれば孔(あな)や空(筒抜けのあな)となる。いずれも、中空にあなのあいた意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。人間のくちやあなを描いたもの。▽その音がつづまれば谷(あなのあいたたに)、語尾が伸びれば孔(あな)や空(筒抜けのあな)となる。いずれも、中空にあなのあいた意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 口部 [一年]

区点=2493 16進=387D シフトJIS=8CFB

《常用音訓》ク/コウ/くち

《音読み》 コウ

3画 口部 [一年]

区点=2493 16進=387D シフトJIS=8CFB

《常用音訓》ク/コウ/くち

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈k

〈k u〉

《訓読み》 くち/あな/くちずから(くちづから)

《名付け》 あき・くち・ひろ

《意味》

u〉

《訓読み》 くち/あな/くちずから(くちづから)

《名付け》 あき・くち・ひろ

《意味》

{名}くち。人の顔にあり、飲食物を取り、物をいうあな。「口之於味也、目之於色也=口ノ味キニ於ケルヤ、目ノ色シキニ於ケルナリ」〔→孟子〕

{名}くち。人の顔にあり、飲食物を取り、物をいうあな。「口之於味也、目之於色也=口ノ味キニ於ケルヤ、目ノ色シキニ於ケルナリ」〔→孟子〕

{名・単位}食べる人の数や食べぐあい。また、食物を食べるくちの数によって人数や家畜を数えるときのことば。「戸口」「五口家」「人口」「損其家口充狙之欲=其ノ家口ヲ損ジテ狙ノ欲ヲ充タス」〔→列子〕

{名・単位}食べる人の数や食べぐあい。また、食物を食べるくちの数によって人数や家畜を数えるときのことば。「戸口」「五口家」「人口」「損其家口充狙之欲=其ノ家口ヲ損ジテ狙ノ欲ヲ充タス」〔→列子〕

{名}あな。ぽかっとくちをあけたあな。「山有小口=山ニ小口有リ」〔→陶潜〕

{名}あな。ぽかっとくちをあけたあな。「山有小口=山ニ小口有リ」〔→陶潜〕

{名}くち。入りぐち。「関口(関所)」「口岸(商品の出入りする港)」

{名}くち。入りぐち。「関口(関所)」「口岸(商品の出入りする港)」

{副}くちずから(クチヅカラ)。親しく自分のくちから。「口授」「口伝」

{副}くちずから(クチヅカラ)。親しく自分のくちから。「口授」「口伝」

{単位}刀を数える単位。「一口之刀」

〔国〕

{単位}刀を数える単位。「一口之刀」

〔国〕 くち。もののいい方。また、ことば。「口が悪い」

くち。もののいい方。また、ことば。「口が悪い」 もののはじめ。「宵の口」

もののはじめ。「宵の口」 物事をいくつかにわけた一つ。「別口」

物事をいくつかにわけた一つ。「別口」 くち。入りこみうる場所。就職口。「よい口を捜す」

《解字》

くち。入りこみうる場所。就職口。「よい口を捜す」

《解字》

象形。人間のくちやあなを描いたもの。▽その音がつづまれば谷(あなのあいたたに)、語尾が伸びれば孔(あな)や空(筒抜けのあな)となる。いずれも、中空にあなのあいた意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。人間のくちやあなを描いたもの。▽その音がつづまれば谷(あなのあいたたに)、語尾が伸びれば孔(あな)や空(筒抜けのあな)となる。いずれも、中空にあなのあいた意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

口占 クチウラ🔗⭐🔉

【口占】

コウセン

コウセン  頭の中で練った文案を口述して書き取らせる。〔→漢書〕

頭の中で練った文案を口述して書き取らせる。〔→漢書〕 草稿をつくらずに詩をつくること。

草稿をつくらずに詩をつくること。 クチウラ〔国〕

クチウラ〔国〕 人が話すのを聞いて吉凶を判断すること。

人が話すのを聞いて吉凶を判断すること。 ことばつきから、その人の気持ち・考えを推し量る。

ことばつきから、その人の気持ち・考えを推し量る。

コウセン

コウセン  頭の中で練った文案を口述して書き取らせる。〔→漢書〕

頭の中で練った文案を口述して書き取らせる。〔→漢書〕 草稿をつくらずに詩をつくること。

草稿をつくらずに詩をつくること。 クチウラ〔国〕

クチウラ〔国〕 人が話すのを聞いて吉凶を判断すること。

人が話すのを聞いて吉凶を判断すること。 ことばつきから、その人の気持ち・考えを推し量る。

ことばつきから、その人の気持ち・考えを推し量る。

口尚乳臭 クチナオニュウシュウアリ🔗⭐🔉

【口尚乳臭】

クチナオニュウシュウアリ 口がまだ乳くさい。年若く、経験にとぼしいこと。〔→史記〕

口数 クチカズ🔗⭐🔉

【口数】

コウスウ 家族数や人口など、ある範囲に生活する人の数。

コウスウ 家族数や人口など、ある範囲に生活する人の数。 クチカズ〔国〕

クチカズ〔国〕 しゃべり方の度合い。ことばかず。

しゃべり方の度合い。ことばかず。 金額や、届け・事がらの数。

金額や、届け・事がらの数。

コウスウ 家族数や人口など、ある範囲に生活する人の数。

コウスウ 家族数や人口など、ある範囲に生活する人の数。 クチカズ〔国〕

クチカズ〔国〕 しゃべり方の度合い。ことばかず。

しゃべり方の度合い。ことばかず。 金額や、届け・事がらの数。

金額や、届け・事がらの数。

口禍之門 クチハワザワイノモン🔗⭐🔉

【口禍之門】

クチハワザワイノモン〈故事〉口はわざわいの出てくるところである。ことばは慎まなくてはならないこと。〔馮道〕

口有蜜腹有剣 クチニミツアリハラニケンアリ🔗⭐🔉

【口有蜜腹有剣】

クチニミツアリハラニケンアリ〈故事〉口先は親切だが腹の中では恐ろしいことを考えていること。外面は温和で内心は陰険なこと。口蜜腹剣。〔→通鑑〕

口調 クチョウ🔗⭐🔉

【口調】

クチョウ ことばの調子。いい回し。

吻 くちびる🔗⭐🔉

唇 くちびる🔗⭐🔉

【唇】

10画 口部 [常用漢字]

区点=3116 16進=3F30 シフトJIS=904F

《常用音訓》シン/くちびる

《音読み》

10画 口部 [常用漢字]

区点=3116 16進=3F30 シフトJIS=904F

《常用音訓》シン/くちびる

《音読み》  シン

シン

〈zh

〈zh n〉/

n〉/ シン

シン /ジュン

/ジュン /シュン

/シュン 〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 ふるえる(ふるふ)/くちびる

《意味》

n〉

《訓読み》 ふるえる(ふるふ)/くちびる

《意味》

{動}ふるえる(フルフ)。びりっとふるえる。ふるえて驚く。〈同義語〉→震。

{動}ふるえる(フルフ)。びりっとふるえる。ふるえて驚く。〈同義語〉→震。

{名}くちびる。〈同義語〉→脣。「口唇」

《解字》

会意兼形声。辰シンの原字は、貝がらからびりびりとふるえる柔らかい貝の足が出た姿を描いた象形文字。振

{名}くちびる。〈同義語〉→脣。「口唇」

《解字》

会意兼形声。辰シンの原字は、貝がらからびりびりとふるえる柔らかい貝の足が出た姿を描いた象形文字。振 震の原字で、弾力をおびてふるえる意を含む。唇は「口+音符辰」で、やわらかくてびりびりとふるえるくちびる。▽唇シンは、もと、ふるえることで、脣シンとは別字であったがのち混用された。→辰

《熟語》

→下付・中付語

震の原字で、弾力をおびてふるえる意を含む。唇は「口+音符辰」で、やわらかくてびりびりとふるえるくちびる。▽唇シンは、もと、ふるえることで、脣シンとは別字であったがのち混用された。→辰

《熟語》

→下付・中付語

10画 口部 [常用漢字]

区点=3116 16進=3F30 シフトJIS=904F

《常用音訓》シン/くちびる

《音読み》

10画 口部 [常用漢字]

区点=3116 16進=3F30 シフトJIS=904F

《常用音訓》シン/くちびる

《音読み》  シン

シン

〈zh

〈zh n〉/

n〉/ シン

シン /ジュン

/ジュン /シュン

/シュン 〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 ふるえる(ふるふ)/くちびる

《意味》

n〉

《訓読み》 ふるえる(ふるふ)/くちびる

《意味》

{動}ふるえる(フルフ)。びりっとふるえる。ふるえて驚く。〈同義語〉→震。

{動}ふるえる(フルフ)。びりっとふるえる。ふるえて驚く。〈同義語〉→震。

{名}くちびる。〈同義語〉→脣。「口唇」

《解字》

会意兼形声。辰シンの原字は、貝がらからびりびりとふるえる柔らかい貝の足が出た姿を描いた象形文字。振

{名}くちびる。〈同義語〉→脣。「口唇」

《解字》

会意兼形声。辰シンの原字は、貝がらからびりびりとふるえる柔らかい貝の足が出た姿を描いた象形文字。振 震の原字で、弾力をおびてふるえる意を含む。唇は「口+音符辰」で、やわらかくてびりびりとふるえるくちびる。▽唇シンは、もと、ふるえることで、脣シンとは別字であったがのち混用された。→辰

《熟語》

→下付・中付語

震の原字で、弾力をおびてふるえる意を含む。唇は「口+音符辰」で、やわらかくてびりびりとふるえるくちびる。▽唇シンは、もと、ふるえることで、脣シンとは別字であったがのち混用された。→辰

《熟語》

→下付・中付語

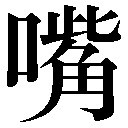

喙 くちばし🔗⭐🔉

【喙】

12画 口部

区点=5128 16進=533C シフトJIS=9A5B

《音読み》 カイ(ク

12画 口部

区点=5128 16進=533C シフトJIS=9A5B

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 くちばし/くるしむ

《意味》

〉

《訓読み》 くちばし/くるしむ

《意味》

{名}くちばし。豚の口や鳥のくちばしのように、突き出た口。〈類義語〉→嘴シ。「容喙ヨウカイ(わきから口をはさむ)」「蚌合而箝其喙=蚌合シテソノ喙ヲ箝ム」〔→国策〕

{名}くちばし。豚の口や鳥のくちばしのように、突き出た口。〈類義語〉→嘴シ。「容喙ヨウカイ(わきから口をはさむ)」「蚌合而箝其喙=蚌合シテソノ喙ヲ箝ム」〔→国策〕

カイス{動}くるしむ。口を突き出して苦しそうに息をする。「維其喙矣=コレソレ喙ス」〔→詩経〕

カイス{動}くるしむ。口を突き出して苦しそうに息をする。「維其喙矣=コレソレ喙ス」〔→詩経〕

「喙息カイソク」とは、獣や鳥のこと。「跂行喙息咸得其宜=跂行喙息ミナソノ宜シキヲ得タリ」〔→漢書〕

《解字》

会意。彖タンは、顔の突き出た豚の姿を描いた象形文字。喙は「口+彖」で、豚の口のように突き出た口をあらわす。獣や鳥の突き出た口のこと。

《類義》

嘴シは、上下の交差したくちばし。

《熟語》

→下付・中付語

「喙息カイソク」とは、獣や鳥のこと。「跂行喙息咸得其宜=跂行喙息ミナソノ宜シキヲ得タリ」〔→漢書〕

《解字》

会意。彖タンは、顔の突き出た豚の姿を描いた象形文字。喙は「口+彖」で、豚の口のように突き出た口をあらわす。獣や鳥の突き出た口のこと。

《類義》

嘴シは、上下の交差したくちばし。

《熟語》

→下付・中付語

12画 口部

区点=5128 16進=533C シフトJIS=9A5B

《音読み》 カイ(ク

12画 口部

区点=5128 16進=533C シフトJIS=9A5B

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 くちばし/くるしむ

《意味》

〉

《訓読み》 くちばし/くるしむ

《意味》

{名}くちばし。豚の口や鳥のくちばしのように、突き出た口。〈類義語〉→嘴シ。「容喙ヨウカイ(わきから口をはさむ)」「蚌合而箝其喙=蚌合シテソノ喙ヲ箝ム」〔→国策〕

{名}くちばし。豚の口や鳥のくちばしのように、突き出た口。〈類義語〉→嘴シ。「容喙ヨウカイ(わきから口をはさむ)」「蚌合而箝其喙=蚌合シテソノ喙ヲ箝ム」〔→国策〕

カイス{動}くるしむ。口を突き出して苦しそうに息をする。「維其喙矣=コレソレ喙ス」〔→詩経〕

カイス{動}くるしむ。口を突き出して苦しそうに息をする。「維其喙矣=コレソレ喙ス」〔→詩経〕

「喙息カイソク」とは、獣や鳥のこと。「跂行喙息咸得其宜=跂行喙息ミナソノ宜シキヲ得タリ」〔→漢書〕

《解字》

会意。彖タンは、顔の突き出た豚の姿を描いた象形文字。喙は「口+彖」で、豚の口のように突き出た口をあらわす。獣や鳥の突き出た口のこと。

《類義》

嘴シは、上下の交差したくちばし。

《熟語》

→下付・中付語

「喙息カイソク」とは、獣や鳥のこと。「跂行喙息咸得其宜=跂行喙息ミナソノ宜シキヲ得タリ」〔→漢書〕

《解字》

会意。彖タンは、顔の突き出た豚の姿を描いた象形文字。喙は「口+彖」で、豚の口のように突き出た口をあらわす。獣や鳥の突き出た口のこと。

《類義》

嘴シは、上下の交差したくちばし。

《熟語》

→下付・中付語

嘴 くち🔗⭐🔉

拑口 クチヲカンス🔗⭐🔉

【拑口】

カンコウ・クチヲカンス =箝口・鉗口。口をとじていわない。〈同義語〉緘口。

朽 くちる🔗⭐🔉

【朽】

6画 木部 [常用漢字]

区点=2164 16進=3560 シフトJIS=8B80

《常用音訓》キュウ/く…ちる

《音読み》 キュウ(キウ)

6画 木部 [常用漢字]

区点=2164 16進=3560 シフトJIS=8B80

《常用音訓》キュウ/く…ちる

《音読み》 キュウ(キウ) /ク

/ク 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 くちる(くつ)

《名付け》 え

《意味》

〉

《訓読み》 くちる(くつ)

《名付け》 え

《意味》

{動・形}くちる(クツ)。草木がくさる。くさって曲がる。また、そのさま。「朽木」

{動・形}くちる(クツ)。草木がくさる。くさって曲がる。また、そのさま。「朽木」

{名}くさった木。「摧朽=朽ヲ摧ク」

{名}くさった木。「摧朽=朽ヲ摧ク」

{動・形}くちる(クツ)。古くなってだめになる。また、そのさま。「老朽」「不朽」

《解字》

会意兼形声。右側の字は、伸びようとするものがつかえて曲がったことをあらわす。朽はそれを音符とし、木をそえた字で、くさって曲がった木。

《単語家族》

考(腰の曲がった老人)

{動・形}くちる(クツ)。古くなってだめになる。また、そのさま。「老朽」「不朽」

《解字》

会意兼形声。右側の字は、伸びようとするものがつかえて曲がったことをあらわす。朽はそれを音符とし、木をそえた字で、くさって曲がった木。

《単語家族》

考(腰の曲がった老人) 巧(曲がりくねった複雑な細工をする)と同系。

《類義》

→腐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

巧(曲がりくねった複雑な細工をする)と同系。

《類義》

→腐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 木部 [常用漢字]

区点=2164 16進=3560 シフトJIS=8B80

《常用音訓》キュウ/く…ちる

《音読み》 キュウ(キウ)

6画 木部 [常用漢字]

区点=2164 16進=3560 シフトJIS=8B80

《常用音訓》キュウ/く…ちる

《音読み》 キュウ(キウ) /ク

/ク 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 くちる(くつ)

《名付け》 え

《意味》

〉

《訓読み》 くちる(くつ)

《名付け》 え

《意味》

{動・形}くちる(クツ)。草木がくさる。くさって曲がる。また、そのさま。「朽木」

{動・形}くちる(クツ)。草木がくさる。くさって曲がる。また、そのさま。「朽木」

{名}くさった木。「摧朽=朽ヲ摧ク」

{名}くさった木。「摧朽=朽ヲ摧ク」

{動・形}くちる(クツ)。古くなってだめになる。また、そのさま。「老朽」「不朽」

《解字》

会意兼形声。右側の字は、伸びようとするものがつかえて曲がったことをあらわす。朽はそれを音符とし、木をそえた字で、くさって曲がった木。

《単語家族》

考(腰の曲がった老人)

{動・形}くちる(クツ)。古くなってだめになる。また、そのさま。「老朽」「不朽」

《解字》

会意兼形声。右側の字は、伸びようとするものがつかえて曲がったことをあらわす。朽はそれを音符とし、木をそえた字で、くさって曲がった木。

《単語家族》

考(腰の曲がった老人) 巧(曲がりくねった複雑な細工をする)と同系。

《類義》

→腐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

巧(曲がりくねった複雑な細工をする)と同系。

《類義》

→腐

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

梔 くちなし🔗⭐🔉

漱 くちすすぐ🔗⭐🔉

箝口 クチヲカンス🔗⭐🔉

【箝口】

カンコウ・クチヲカンス  発言すべきときに、口をつぐんで発言しない。『箝語カンゴ』

発言すべきときに、口をつぐんで発言しない。『箝語カンゴ』 言論の自由を制限する。「箝口令カンコウレイ」

言論の自由を制限する。「箝口令カンコウレイ」

発言すべきときに、口をつぐんで発言しない。『箝語カンゴ』

発言すべきときに、口をつぐんで発言しない。『箝語カンゴ』 言論の自由を制限する。「箝口令カンコウレイ」

言論の自由を制限する。「箝口令カンコウレイ」

結口 クチヲムスブ🔗⭐🔉

【結舌】

ケツゼツ・シタヲムスブ 発言すべきときに、口をとじて発言しない。『結口ケッコウ・クチヲムスブ』「自尚書近臣、皆結舌杜口=尚書近臣ヨリ、ミナ舌ヲ結ビ口ヲ杜グ」〔→漢書〕

脣 くちびる🔗⭐🔉

【脣】

11画 肉部

区点=7092 16進=667C シフトJIS=E3FA

《音読み》 シン

11画 肉部

区点=7092 16進=667C シフトJIS=E3FA

《音読み》 シン /ジュン

/ジュン /シュン

/シュン 〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 くちびる

《意味》

{名}くちびる。柔らかくふるえるくちびる。また、くちびるのような形をしたもの。〈同義語〉→唇。「脣音(くちびるで発音されるp、bなどの音)」「脣亡歯寒=脣亡ビテ歯寒シ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。辰シンは、貝がらが開いて、弾力性のある舌が出てふるえるさま。脣は「肉+音符辰」で、柔らかくふるえるくちびる。▽ふつう、唇(くちびるがわななく)の字で書きあらわす。

《単語家族》

振シンや震シンと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 くちびる

《意味》

{名}くちびる。柔らかくふるえるくちびる。また、くちびるのような形をしたもの。〈同義語〉→唇。「脣音(くちびるで発音されるp、bなどの音)」「脣亡歯寒=脣亡ビテ歯寒シ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。辰シンは、貝がらが開いて、弾力性のある舌が出てふるえるさま。脣は「肉+音符辰」で、柔らかくふるえるくちびる。▽ふつう、唇(くちびるがわななく)の字で書きあらわす。

《単語家族》

振シンや震シンと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 肉部

区点=7092 16進=667C シフトJIS=E3FA

《音読み》 シン

11画 肉部

区点=7092 16進=667C シフトJIS=E3FA

《音読み》 シン /ジュン

/ジュン /シュン

/シュン 〈ch

〈ch n〉

《訓読み》 くちびる

《意味》

{名}くちびる。柔らかくふるえるくちびる。また、くちびるのような形をしたもの。〈同義語〉→唇。「脣音(くちびるで発音されるp、bなどの音)」「脣亡歯寒=脣亡ビテ歯寒シ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。辰シンは、貝がらが開いて、弾力性のある舌が出てふるえるさま。脣は「肉+音符辰」で、柔らかくふるえるくちびる。▽ふつう、唇(くちびるがわななく)の字で書きあらわす。

《単語家族》

振シンや震シンと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 くちびる

《意味》

{名}くちびる。柔らかくふるえるくちびる。また、くちびるのような形をしたもの。〈同義語〉→唇。「脣音(くちびるで発音されるp、bなどの音)」「脣亡歯寒=脣亡ビテ歯寒シ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。辰シンは、貝がらが開いて、弾力性のある舌が出てふるえるさま。脣は「肉+音符辰」で、柔らかくふるえるくちびる。▽ふつう、唇(くちびるがわななく)の字で書きあらわす。

《単語家族》

振シンや震シンと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

唇亡歯寒 クチビルホロビテハサムシ🔗⭐🔉

【脣亡歯寒】

クチビルホロビテハサムシ =唇亡歯寒。〈故事〉利害関係を同じくする密接な者どうしは、一方が滅びると、他の一方がじかに脅威にさらされるたとえ。「脣竭而歯寒クチビルツキテハサムシ」とも。〔→左伝〕

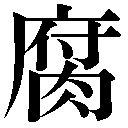

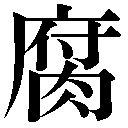

腐 くちる🔗⭐🔉

【腐】

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ /ブ

/ブ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ

14画 肉部 [常用漢字]

区点=4169 16進=4965 シフトJIS=9585

《常用音訓》フ/くさ…らす/くさ…る/くさ…れる

《音読み》 フ /ブ

/ブ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

〉

《訓読み》 くされる/くさらす/くさる/くちる(くつ)

《意味》

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{動・形}くさる。くちる(クツ)。もと、肉の形がくずれてべったりくっつく。また、転じて、原形をとどめないようにくさる。〈類義語〉→朽・→爛ラン。「腐朽」「腐肉」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

{形}古くさくて役にたたない。「陳腐」「腐儒」

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐刑フケイ」とは、刑罰の一つ。男を去勢する刑罰。宮刑。▽その傷あとがくさって、悪臭を発するので、この名がある。

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「腐心」とは、心をいためること。「此臣之日夜切歯腐心也=コレ臣ノ日夜切歯腐心スルナリ」〔→史記〕

〔国〕くさる。気持ちがめいって、はればれしない。

《解字》

会意兼形声。府は、びっしりくっつけて物をしまいこむ倉。腐は「肉+音符府」で、組織がくずれてぺったりとくっついた肉。

《単語家族》

付(くっつく)と同系。

《類義》

朽は、くちて曲がる。爛ランは、どろどろにただれる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

苦衷 クチュウ🔗⭐🔉

【苦衷】

クチュウ 悩みなどでくるしんでいる胸のうち。▽「衷」は、心。

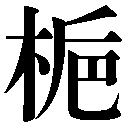

觜 くちばし🔗⭐🔉

【觜】

12画 角部

区点=7525 16進=6B39 シフトJIS=E658

《音読み》

12画 角部

区点=7525 16進=6B39 シフトJIS=E658

《音読み》  シ

シ /スイ

/スイ

〈zu

〈zu 〉/

〉/ シ

シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 くちばし

《意味》

〉

《訓読み》 くちばし

《意味》

{名}くちばし。上下がちぐはぐに交差した鳥のくちばし。転じて広く、鳥のくちばしのように突き出たもの。〈同義語〉→嘴シ。「沙觜サシ」

{名}くちばし。上下がちぐはぐに交差した鳥のくちばし。転じて広く、鳥のくちばしのように突き出たもの。〈同義語〉→嘴シ。「沙觜サシ」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。とろき。「娵觜シュシ」とも。

《解字》

会意兼形声。此シは「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、ややくい違ってぎざぎざに並ぶ意を含む。觜は「角+音符此」で、ちぐはぐに交差した角質の部分、つまり、肉食鳥のくちばしのこと。のち、口へんをつけて嘴と書くようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。とろき。「娵觜シュシ」とも。

《解字》

会意兼形声。此シは「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、ややくい違ってぎざぎざに並ぶ意を含む。觜は「角+音符此」で、ちぐはぐに交差した角質の部分、つまり、肉食鳥のくちばしのこと。のち、口へんをつけて嘴と書くようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 角部

区点=7525 16進=6B39 シフトJIS=E658

《音読み》

12画 角部

区点=7525 16進=6B39 シフトJIS=E658

《音読み》  シ

シ /スイ

/スイ

〈zu

〈zu 〉/

〉/ シ

シ

〈z

〈z 〉

《訓読み》 くちばし

《意味》

〉

《訓読み》 くちばし

《意味》

{名}くちばし。上下がちぐはぐに交差した鳥のくちばし。転じて広く、鳥のくちばしのように突き出たもの。〈同義語〉→嘴シ。「沙觜サシ」

{名}くちばし。上下がちぐはぐに交差した鳥のくちばし。転じて広く、鳥のくちばしのように突き出たもの。〈同義語〉→嘴シ。「沙觜サシ」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。とろき。「娵觜シュシ」とも。

《解字》

会意兼形声。此シは「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、ややくい違ってぎざぎざに並ぶ意を含む。觜は「角+音符此」で、ちぐはぐに交差した角質の部分、つまり、肉食鳥のくちばしのこと。のち、口へんをつけて嘴と書くようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。とろき。「娵觜シュシ」とも。

《解字》

会意兼形声。此シは「止(あし)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、ややくい違ってぎざぎざに並ぶ意を含む。觜は「角+音符此」で、ちぐはぐに交差した角質の部分、つまり、肉食鳥のくちばしのこと。のち、口へんをつけて嘴と書くようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

開口 クチヲヒラク🔗⭐🔉

餬口 クチニノリス🔗⭐🔉

【餬口】

ココウ・クチニノリス・クチヲノリス  食客となる。▽「春秋左氏伝」隠公十一年の「使餬其口於四方=ソノ口ヲ四方ニ餬セシム」から。

食客となる。▽「春秋左氏伝」隠公十一年の「使餬其口於四方=ソノ口ヲ四方ニ餬セシム」から。 かゆを食べて生活する。どうにか食物にありついて暮らすこと。〔→左伝〕

かゆを食べて生活する。どうにか食物にありついて暮らすこと。〔→左伝〕 生活すること。「餬口之計(生活を維持するやりかた)」

生活すること。「餬口之計(生活を維持するやりかた)」

食客となる。▽「春秋左氏伝」隠公十一年の「使餬其口於四方=ソノ口ヲ四方ニ餬セシム」から。

食客となる。▽「春秋左氏伝」隠公十一年の「使餬其口於四方=ソノ口ヲ四方ニ餬セシム」から。 かゆを食べて生活する。どうにか食物にありついて暮らすこと。〔→左伝〕

かゆを食べて生活する。どうにか食物にありついて暮らすこと。〔→左伝〕 生活すること。「餬口之計(生活を維持するやりかた)」

生活すること。「餬口之計(生活を維持するやりかた)」

駆逐 クチク🔗⭐🔉

【駆逐】

クチク 害するものを追い払う。

漢字源に「くち」で始まるの検索結果 1-39。

7画 口部

区点=4213 16進=4A2D シフトJIS=95AB

《音読み》 フン

7画 口部

区点=4213 16進=4A2D シフトJIS=95AB

《音読み》 フン n〉

《訓読み》 くちびる

《意味》

n〉

《訓読み》 くちびる

《意味》

15画 口部

区点=5160 16進=535C シフトJIS=9A7B

《音読み》 シ

15画 口部

区点=5160 16進=535C シフトJIS=9A7B

《音読み》 シ 11画 木部

区点=5973 16進=5B69 シフトJIS=9E89

《音読み》 シ

11画 木部

区点=5973 16進=5B69 シフトJIS=9E89

《音読み》 シ 14画 水部 [人名漢字]

区点=6291 16進=5E7B シフトJIS=9FF9

《音読み》 ソウ

14画 水部 [人名漢字]

区点=6291 16進=5E7B シフトJIS=9FF9

《音読み》 ソウ u・sh

u・sh 〉

《訓読み》 すすぐ/くちすすぐ/うがい(うがひ)

《名付け》 すすぐ

《意味》

〉

《訓読み》 すすぐ/くちすすぐ/うがい(うがひ)

《名付け》 すすぐ

《意味》