複数辞典一括検索+![]()

![]()

冷 さます🔗⭐🔉

【冷】

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ

7画 冫部 [四年]

区点=4668 16進=4E64 シフトJIS=97E2

《常用音訓》レイ/さ…ます/さ…める/つめ…たい/ひ…える/ひ…や/ひ…やかす/ひ…やす

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひや/ひやかす/さめる/さます/ひえる(ひゆ)/ひやす/ひややか(ひややかなり)/つめたい(つめたし)/すずしい(すずし)

《名付け》 すずし

《意味》

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{動}ひえる(ヒユ)。ひやす。氷のようにつめたくなる。また、つめたくする。〈対語〉→暖・→熱・→温。

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。澄みきってつめたい。「鴛鴦瓦冷霜華重=鴛鴦ノ瓦冷ヤヤカニシテ霜華重シ」〔→白居易〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}すずしい(スズシ)。〈類義語〉→涼。「池冷水無三伏夏=池冷シクシテ水ニ三伏ノ夏無シ」〔源英明〕

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

{形}ひややか(ヒヤヤカナリ)。つめたい(ツメタシ)。しんとつめたく落ち着いているさま。〈対語〉→熱。「冷笑」「冷静」

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

レイナリ{形}ちやほやされず暇であるさま。めったに用がないさま。「冷字(めったに使われない字)」「広文先生官独冷=広文先生ノ官独リ冷ナリ」〔→杜甫〕

《解字》

会意兼形声。令は「よせ集める+ひざまずいた人」の会意文字。人々を集めて、清らかな神のお告げを聞かせるさまを示す。のち、君主のお告げを令(命令)という。音レイには清く澄みきって冷たい意を含む。冷は「冫(こおり)+音符令」。氷のように澄みきってつめたいこと。→令

《類義》

→寒

《異字同訓》

さます/さめる。→覚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

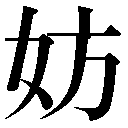

妨 さまたげる🔗⭐🔉

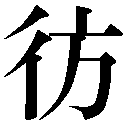

彷 さまよう🔗⭐🔉

【彷】

7画 彳部

区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66

《音読み》

7画 彳部

区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66

《音読み》  ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) 〈p

〈p ng〉/

ng〉/ ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」

{動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」

「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。

《解字》

会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋)

「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。

《解字》

会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋) 防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方

《類義》

徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方

《類義》

徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 彳部

区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66

《音読み》

7画 彳部

区点=5539 16進=5747 シフトJIS=9C66

《音読み》  ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) 〈p

〈p ng〉/

ng〉/ ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」

{動}さまよう(サマヨフ)。左に右にとあてどもなく歩き回る。「彷徨ホウコウ(さまよい歩く)」

「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。

《解字》

会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋)

「彷彿ホウフツ」とは、それらしいが、はっきりと見定められないこと。また、よく似ていること。〈同義語〉髣髴。

《解字》

会意兼形声。方は、両刃のすきの両わきに柄の出たさまで、左右に伸び出る意を含む。房(左右に伸び出たわき屋) 防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方

《類義》

徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

防(左右に手を伸ばして通せんぼする)と同系。彷は「彳(いく)+音符方」で、左に右にと両方にふらふらはみ出て歩くこと。→方

《類義》

徨コウは、往と同系で、あてもなくおおまかに進むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

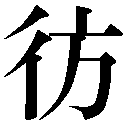

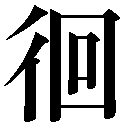

徊 さまよう🔗⭐🔉

【徊】

9画 彳部

区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A

《音読み》 カイ(ク

9画 彳部

区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu i〉

《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)

《意味》

i〉

《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。

{動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。

「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。

《解字》

会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。

《熟語》

→下付・中付語

「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。

《解字》

会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。

《熟語》

→下付・中付語

9画 彳部

区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A

《音読み》 カイ(ク

9画 彳部

区点=5543 16進=574B シフトJIS=9C6A

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu i〉

《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)

《意味》

i〉

《訓読み》 めぐる/さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。

{動}めぐる。さまよう(サマヨフ)。ぐるぐると回り歩く。〈類義語〉→廻カイ(めぐり歩く)。

「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。

《解字》

会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。

《熟語》

→下付・中付語

「徊徊カイカイ」とは、先に進まず、同じ所を巡りさまようこと。

《解字》

会意兼形声。回は、まるい輪やめぐるさまを描いた象形文字。徊は「彳(いく)+音符回」で、ぐるぐるとめぐり歩くこと。

《熟語》

→下付・中付語

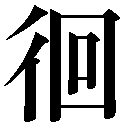

徘 さまよう🔗⭐🔉

【徘】

11画 彳部

区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70

《音読み》 ハイ

11画 彳部

区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70

《音読み》 ハイ /バイ

/バイ 〈p

〈p i〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」

《解字》

会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。

《熟語》

→熟語

i〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」

《解字》

会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。

《熟語》

→熟語

11画 彳部

区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70

《音読み》 ハイ

11画 彳部

区点=5549 16進=5751 シフトJIS=9C70

《音読み》 ハイ /バイ

/バイ 〈p

〈p i〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」

《解字》

会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。

《熟語》

→熟語

i〉

《訓読み》 さまよう(さまよふ)

《意味》

{動}さまよう(サマヨフ)。右に左にあてもなく歩く。「徘徊ハイカイ」

《解字》

会意兼形声。非ヒは、羽が右と左に分かれたさま。→と←とに分かれる意を含む。徘は「彳(いく)+音符非」で、目標を決めず、さまようこと。

《熟語》

→熟語

徨 さまよう🔗⭐🔉

態 さま🔗⭐🔉

【態】

14画 心部 [五年]

区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

14画 心部 [五年]

区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

〈t

〈t i〉

《訓読み》 すがた/さま/わざと

《名付け》 かた

《意味》

i〉

《訓読み》 すがた/さま/わざと

《名付け》 かた

《意味》

{名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕

{名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕

{動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」

〔国〕わざと。ことさらに。

《解字》

会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」

〔国〕わざと。ことさらに。

《解字》

会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 心部 [五年]

区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

14画 心部 [五年]

区点=3454 16進=4256 シフトJIS=91D4

《常用音訓》タイ

《音読み》 タイ

〈t

〈t i〉

《訓読み》 すがた/さま/わざと

《名付け》 かた

《意味》

i〉

《訓読み》 すがた/さま/わざと

《名付け》 かた

《意味》

{名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕

{名}すがた。さま。心構えやすがたのようす。「態度」「林高風有態=林高クシテ風態有リ」〔→元好問〕

{動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」

〔国〕わざと。ことさらに。

《解字》

会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}うわべをつくろう。また、そのさま。「態臣(うわべをつくろう家臣)」

〔国〕わざと。ことさらに。

《解字》

会意兼形声。能ノウ・ナイは、耐タイ(たえる)と同じく、そうできるだけの力を備えていること。態は「心+音符能」で、こうできるぞという心構え。転じて広く、心ばえや身構えのこと。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

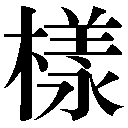

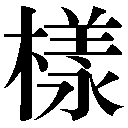

様 さま🔗⭐🔉

【様】

14画 木部 [三年]

区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C

【樣】旧字人名に使える旧字

14画 木部 [三年]

区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C

【樣】旧字人名に使える旧字

15画 木部

区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9

《常用音訓》ヨウ/さま

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

15画 木部

区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9

《常用音訓》ヨウ/さま

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 さま/くぬぎ

《意味》

ng〉

《訓読み》 さま/くぬぎ

《意味》

{名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」

{名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」

{名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」

{名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」

{単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」

{単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」

「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。

「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。

{名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。

〔国〕

{名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。

〔国〕 やりかた。「仕様がない」「見様見まね」

やりかた。「仕様がない」「見様見まね」 さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」

さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」 さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」

《解字》

形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。

《単語家族》

像(すがた)と同系。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」

《解字》

形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。

《単語家族》

像(すがた)と同系。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 木部 [三年]

区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C

【樣】旧字人名に使える旧字

14画 木部 [三年]

区点=4545 16進=4D4D シフトJIS=976C

【樣】旧字人名に使える旧字

15画 木部

区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9

《常用音訓》ヨウ/さま

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

15画 木部

区点=6075 16進=5C6B シフトJIS=9EE9

《常用音訓》ヨウ/さま

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 さま/くぬぎ

《意味》

ng〉

《訓読み》 さま/くぬぎ

《意味》

{名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」

{名}さま。すがたかたち。ようす。また、型を示す手本。模様。〈類義語〉→像。「文様」「花様(もよう)」「様本(型の見本)」「様式」

{名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」

{名・形}…ふう。…式の。「印度様(インドふう)」

{単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」

{単位}様式の種類を数えることば。「四様菜(四とおりの料理)」

「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。

「一様イチヨウ」とは、型や種類が同じであること。

{名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。

〔国〕

{名}くぬぎ。木の名。ぶな科の落葉高木。実は象斗といい、食用となり、黒い外皮を染料に用いる。〈同義語〉→橡。

〔国〕 やりかた。「仕様がない」「見様見まね」

やりかた。「仕様がない」「見様見まね」 さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」

さま。相手に対して尊敬の意をあらわすことば。「鈴木様」 さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」

《解字》

形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。

《単語家族》

像(すがた)と同系。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

さま。その事を丁寧にいうことば。「お気の毒様」

《解字》

形声。様の右側の字は「永(水がながく流れる)+音符羊」の形声文字で、漾ヨウ(ただよう)の原字。樣はそれを単なる音符としてそえた字で、もと橡ショウと同じく、くぬぎの木のこと。のち、もっぱら象(すがた)の意に転用された。

《単語家族》

像(すがた)と同系。

《類義》

→状

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

無碍 サマタゲナシ🔗⭐🔉

【無碍】

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』 ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』

ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ さまたげや、さしさわりがない。『無礙ムガイ・ガイナシ・サマタゲナシ・ムゲ』 ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

ムゲ〔仏〕すべての外物・現象にとらわれず、自由自在に通達してさまたげのないこと。

瑣末 サマツ🔗⭐🔉

【瑣細】

ササイ こまかくて重要でないこと。『瑣小サショウ・瑣末サマツ』〈同義語〉些細。

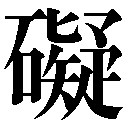

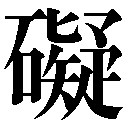

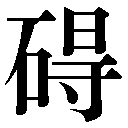

碍 さまたげ🔗⭐🔉

礙 さまたげ🔗⭐🔉

【礙】

19画 石部

区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247

《音読み》 ガイ

19画 石部

区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247

《音読み》 ガイ /ゲ

/ゲ 〈

〈 i〉

《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ

《意味》

i〉

《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ

《意味》

{動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕

{動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕

{名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」

《解字》

会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。

《単語家族》

凝(かたまってとまる)

{名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」

《解字》

会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。

《単語家族》

凝(かたまってとまる) 擬(ためらわせる)と同系。

《類義》

障は、ついたてでとめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

擬(ためらわせる)と同系。

《類義》

障は、ついたてでとめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 石部

区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247

《音読み》 ガイ

19画 石部

区点=6708 16進=6328 シフトJIS=E247

《音読み》 ガイ /ゲ

/ゲ 〈

〈 i〉

《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ

《意味》

i〉

《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)/さまたげ

《意味》

{動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕

{動}さまたげる(サマタグ)。じゃまをしてとめる。〈同義語〉→碍。「礙眼=眼ヲ礙グ」「孰能礙之=タレカヨクコレヲ礙ゲン」〔→列子〕

{名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」

《解字》

会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。

《単語家族》

凝(かたまってとまる)

{名}さまたげ。じゃま。じゃまもの。〈同義語〉→碍。「障礙ショウガイ」

《解字》

会意兼形声。疑は、ためらって、足をとめること。礙は「石+音符疑」で、石がじゃまして足をとめること。

《単語家族》

凝(かたまってとまる) 擬(ためらわせる)と同系。

《類義》

障は、ついたてでとめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

擬(ためらわせる)と同系。

《類義》

障は、ついたてでとめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

覚 さます🔗⭐🔉

【覚】

12画 見部 [四年]

区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F

【覺】旧字旧字

12画 見部 [四年]

区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F

【覺】旧字旧字

20画 見部

区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653

《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める

《音読み》

20画 見部

区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653

《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める

《音読み》  カク

カク

〈ju

〈ju 〉/

〉/ コウ(カウ)

コウ(カウ) /キョウ(ケウ)

/キョウ(ケウ) /カク

/カク 〈ji

〈ji o〉

《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ

《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし

《意味》

o〉

《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ

《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし

《意味》

{動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」

{動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」

{動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕

{動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕

カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」

カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」

{動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、

{動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、 と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕

〔国〕

と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕

〔国〕 おぼえる(オボユ)。記憶する。

おぼえる(オボユ)。記憶する。 おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」

おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」 「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」

《解字》

会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。

《単語家族》

交コウ(交差する)

「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」

《解字》

会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。

《単語家族》

交コウ(交差する) 較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。

《異字同訓》

さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。

《異字同訓》

さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 見部 [四年]

区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F

【覺】旧字旧字

12画 見部 [四年]

区点=1948 16進=3350 シフトJIS=8A6F

【覺】旧字旧字

20画 見部

区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653

《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める

《音読み》

20画 見部

区点=7520 16進=6B34 シフトJIS=E653

《常用音訓》カク/おぼ…える/さ…ます/さ…める

《音読み》  カク

カク

〈ju

〈ju 〉/

〉/ コウ(カウ)

コウ(カウ) /キョウ(ケウ)

/キョウ(ケウ) /カク

/カク 〈ji

〈ji o〉

《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ

《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし

《意味》

o〉

《訓読み》 さます/おぼえる(おぼゆ)/さとる/さとす/さとり/さめる(さむ)/おぼえ

《名付け》 あき・あきら・さだ・さと・さとし・さとる・ただ・ただし・よし

《意味》

{動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」

{動}おぼえる(オボユ)。ぼんやりした意識が、はっとかみあう。いろいろな感覚がかみあって、一つにまとまる。意識する。「知覚」「統覚」

{動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕

{動・名}さとる。さとす。さとり。はっと気がついてそれを理解する。わからせる。そうかと思いあたること。▽仏教では仏の道にはっと思いあたること。〈類義語〉→悟ゴ。「正覚ショウガク(仏道へのさとり)」「使先知覚後知=先知ヲシテ後知ヲ覚サシム」〔→孟子〕

カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」

カクス{動}人に知られる。気づかれる。「発覚」

{動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、

{動・形}さめる(サム)。はっと気づいて目ざめる。また、その状態。うつつであるさま。▽日本ではカクと読み、 と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕

〔国〕

と区別しない。〈類義語〉→醒セイ。「覚醒」「其覚也形開=ソノ覚ムルヤ形開ク」〔→荘子〕

〔国〕 おぼえる(オボユ)。記憶する。

おぼえる(オボユ)。記憶する。 おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」

おぼえ。記憶。また、評価や信用。「覚えめでたし」 「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」

《解字》

会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。

《単語家族》

交コウ(交差する)

「不覚フカク」とは、不注意や油断からおこる失敗。「不覚をとる」

《解字》

会意兼形声。覺の上部は「両手+×印に交差するさま+宀(いえ)」の会意文字で、爻コウと同系のことば。片方が教え、他方が受けとるという交差が行われる家を示す。學(=学)の原字。覺はそれを音符とし、見を加えた字で、見聞きした刺激が一点に交わってまとまり、はっと知覚されること。

《単語家族》

交コウ(交差する) 較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。

《異字同訓》

さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

較コウ・カク(交差させてくらべる)などと同系。

《異字同訓》

さます/さめる。 覚ます/覚める「太平の眠りを覚ます。迷いを覚ます。目が覚める。寝覚めが悪い」冷ます/冷める「湯冷まし。湯が冷める。料理が冷める。熱が冷める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

醒 さます🔗⭐🔉

【醒】

16画 酉部

区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1

《音読み》 セイ

16画 酉部

区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 さめる(さむ)/さます

《意味》

ng〉

《訓読み》 さめる(さむ)/さます

《意味》

{動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕

{動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕

{動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」

《解字》

会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。

《単語家族》

清セイ(すみきった水)

{動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」

《解字》

会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。

《単語家族》

清セイ(すみきった水) 晶ショウ(すみきった光)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

晶ショウ(すみきった光)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 酉部

区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1

《音読み》 セイ

16画 酉部

区点=3235 16進=4043 シフトJIS=90C1

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 さめる(さむ)/さます

《意味》

ng〉

《訓読み》 さめる(さむ)/さます

《意味》

{動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕

{動}さめる(サム)。酔いや眠りからさめて頭がすっきりする。「夢醒=夢醒ム」「醒而後知之=醒メテ後コレヲ知ル」〔→左伝〕

{動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」

《解字》

会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。

《単語家族》

清セイ(すみきった水)

{動}さめる(サム)。さます。迷いが解けてすっきりとわかる。また、迷いを解かせ、すっきりとわからせる。「醒悟セイゴ」「提醒テイセイ(迷いから目ざめさせる)」

《解字》

会意兼形声。星は、すみきった天体(ほし)のこと。醒は「酉(さけ)+音符星」で、酔いがやんですっきりと気分が澄むこと。

《単語家族》

清セイ(すみきった水) 晶ショウ(すみきった光)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

晶ショウ(すみきった光)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「さま」で始まるの検索結果 1-15。

7画 女部 [常用漢字]

区点=4324 16進=4B38 シフトJIS=9657

《常用音訓》ボウ/さまた…げる

《音読み》 ボウ(バウ)

7画 女部 [常用漢字]

区点=4324 16進=4B38 シフトJIS=9657

《常用音訓》ボウ/さまた…げる

《音読み》 ボウ(バウ) ng〉

《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 さまたげる(さまたぐ)

《意味》

12画 彳部

区点=5551 16進=5753 シフトJIS=9C72

《音読み》 コウ(ク

12画 彳部

区点=5551 16進=5753 シフトJIS=9C72

《音読み》 コウ(ク 13画 石部

区点=1923 16進=3337 シフトJIS=8A56

《音読み》 ガイ

13画 石部

区点=1923 16進=3337 シフトJIS=8A56

《音読み》 ガイ