複数辞典一括検索+![]()

![]()

乳 ち🔗⭐🔉

【乳】

8画 乙部 [六年]

区点=3893 16進=467D シフトJIS=93FB

《常用音訓》ニュウ/ち/ちち

《音読み》 ニュウ

8画 乙部 [六年]

区点=3893 16進=467D シフトJIS=93FB

《常用音訓》ニュウ/ち/ちち

《音読み》 ニュウ /ジュ

/ジュ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ち/ちち

《名付け》 ち

《意味》

〉

《訓読み》 ち/ちち

《名付け》 ち

《意味》

{名}ちち。乳状のねっとりした液体。「乳液」

{名}ちち。乳状のねっとりした液体。「乳液」

ニュウス{動}ちちを飲ませて育てる。また、動物が育つ。「孳乳ジニュウ(育ちふえる)」「懐子而不乳=子懐イテ乳セズ」〔→史記〕

ニュウス{動}ちちを飲ませて育てる。また、動物が育つ。「孳乳ジニュウ(育ちふえる)」「懐子而不乳=子懐イテ乳セズ」〔→史記〕

{形}幼い。小さい。「乳名」「乳気」

《解字》

{形}幼い。小さい。「乳名」「乳気」

《解字》

会意。左の部分は子どもを手でおおってかばうさまで、孵化フカの孵(たまごを抱いて育てる)の原字。右の部分は乙鳥の乙(つばめ)の変形。中国ではつばめは子授けの使いだと信じられた。あわせて子を育てるの意を示し、やわらかくねっとりしたの意味を含む。

《単語家族》

柔ジュウ・ニュウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。左の部分は子どもを手でおおってかばうさまで、孵化フカの孵(たまごを抱いて育てる)の原字。右の部分は乙鳥の乙(つばめ)の変形。中国ではつばめは子授けの使いだと信じられた。あわせて子を育てるの意を示し、やわらかくねっとりしたの意味を含む。

《単語家族》

柔ジュウ・ニュウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 乙部 [六年]

区点=3893 16進=467D シフトJIS=93FB

《常用音訓》ニュウ/ち/ちち

《音読み》 ニュウ

8画 乙部 [六年]

区点=3893 16進=467D シフトJIS=93FB

《常用音訓》ニュウ/ち/ちち

《音読み》 ニュウ /ジュ

/ジュ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ち/ちち

《名付け》 ち

《意味》

〉

《訓読み》 ち/ちち

《名付け》 ち

《意味》

{名}ちち。乳状のねっとりした液体。「乳液」

{名}ちち。乳状のねっとりした液体。「乳液」

ニュウス{動}ちちを飲ませて育てる。また、動物が育つ。「孳乳ジニュウ(育ちふえる)」「懐子而不乳=子懐イテ乳セズ」〔→史記〕

ニュウス{動}ちちを飲ませて育てる。また、動物が育つ。「孳乳ジニュウ(育ちふえる)」「懐子而不乳=子懐イテ乳セズ」〔→史記〕

{形}幼い。小さい。「乳名」「乳気」

《解字》

{形}幼い。小さい。「乳名」「乳気」

《解字》

会意。左の部分は子どもを手でおおってかばうさまで、孵化フカの孵(たまごを抱いて育てる)の原字。右の部分は乙鳥の乙(つばめ)の変形。中国ではつばめは子授けの使いだと信じられた。あわせて子を育てるの意を示し、やわらかくねっとりしたの意味を含む。

《単語家族》

柔ジュウ・ニュウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。左の部分は子どもを手でおおってかばうさまで、孵化フカの孵(たまごを抱いて育てる)の原字。右の部分は乙鳥の乙(つばめ)の変形。中国ではつばめは子授けの使いだと信じられた。あわせて子を育てるの意を示し、やわらかくねっとりしたの意味を含む。

《単語家族》

柔ジュウ・ニュウと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

千 ち🔗⭐🔉

【千】

3画 十部 [一年]

区点=3273 16進=4069 シフトJIS=90E7

《常用音訓》セン/ち

《音読み》 セン

3画 十部 [一年]

区点=3273 16進=4069 シフトJIS=90E7

《常用音訓》セン/ち

《音読み》 セン

〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 ち

《名付け》 かず・ち・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 ち

《名付け》 かず・ち・ゆき

《意味》

{数}ち。数で、百の十倍。▽漢文では「ち」という訓は用いない。「千歳センサイ・チトセ」「千代センダイ・チヨ」

{数}ち。数で、百の十倍。▽漢文では「ち」という訓は用いない。「千歳センサイ・チトセ」「千代センダイ・チヨ」

センタビ・センタビス{副・動}千回。千回する。「人十能之己千之=人十タビシテコレヲヨクスレバ己コレヲ千タビス」〔→中庸〕

センタビ・センタビス{副・動}千回。千回する。「人十能之己千之=人十タビシテコレヲヨクスレバ己コレヲ千タビス」〔→中庸〕

{副}数の多いことを示すことば。「千万」「千山万水」

《解字》

{副}数の多いことを示すことば。「千万」「千山万水」

《解字》

仮借。原字は人と同形だが、センということばはニンと縁がない。たぶん人の前進するさまから、進・晋シン(すすむ)の音をあらわし、その音を借りて1000という数詞に当てた仮借字であろう。それに一印を加え、「一千」をあらわしたのが、千という字形となった。あるいは、どんどん数え進んだ数の意か。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、阡と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

仮借。原字は人と同形だが、センということばはニンと縁がない。たぶん人の前進するさまから、進・晋シン(すすむ)の音をあらわし、その音を借りて1000という数詞に当てた仮借字であろう。それに一印を加え、「一千」をあらわしたのが、千という字形となった。あるいは、どんどん数え進んだ数の意か。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、阡と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

3画 十部 [一年]

区点=3273 16進=4069 シフトJIS=90E7

《常用音訓》セン/ち

《音読み》 セン

3画 十部 [一年]

区点=3273 16進=4069 シフトJIS=90E7

《常用音訓》セン/ち

《音読み》 セン

〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 ち

《名付け》 かず・ち・ゆき

《意味》

n〉

《訓読み》 ち

《名付け》 かず・ち・ゆき

《意味》

{数}ち。数で、百の十倍。▽漢文では「ち」という訓は用いない。「千歳センサイ・チトセ」「千代センダイ・チヨ」

{数}ち。数で、百の十倍。▽漢文では「ち」という訓は用いない。「千歳センサイ・チトセ」「千代センダイ・チヨ」

センタビ・センタビス{副・動}千回。千回する。「人十能之己千之=人十タビシテコレヲヨクスレバ己コレヲ千タビス」〔→中庸〕

センタビ・センタビス{副・動}千回。千回する。「人十能之己千之=人十タビシテコレヲヨクスレバ己コレヲ千タビス」〔→中庸〕

{副}数の多いことを示すことば。「千万」「千山万水」

《解字》

{副}数の多いことを示すことば。「千万」「千山万水」

《解字》

仮借。原字は人と同形だが、センということばはニンと縁がない。たぶん人の前進するさまから、進・晋シン(すすむ)の音をあらわし、その音を借りて1000という数詞に当てた仮借字であろう。それに一印を加え、「一千」をあらわしたのが、千という字形となった。あるいは、どんどん数え進んだ数の意か。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、阡と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

仮借。原字は人と同形だが、センということばはニンと縁がない。たぶん人の前進するさまから、進・晋シン(すすむ)の音をあらわし、その音を借りて1000という数詞に当てた仮借字であろう。それに一印を加え、「一千」をあらわしたのが、千という字形となった。あるいは、どんどん数え進んだ数の意か。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、阡と書くことがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

地下 チカ🔗⭐🔉

地衣 チイ🔗⭐🔉

【地衣】

チイ  地面に敷く物。毛氈モウセン・むしろなど。「紅錦地衣随歩皺=紅錦ノ地衣ハ歩ムニ随ヒテ皺ヨル」

地面に敷く物。毛氈モウセン・むしろなど。「紅錦地衣随歩皺=紅錦ノ地衣ハ歩ムニ随ヒテ皺ヨル」 菌類と藻ソウ類の共生する隠花植物。さるおがせ・いわたけなど。

菌類と藻ソウ類の共生する隠花植物。さるおがせ・いわたけなど。

地面に敷く物。毛氈モウセン・むしろなど。「紅錦地衣随歩皺=紅錦ノ地衣ハ歩ムニ随ヒテ皺ヨル」

地面に敷く物。毛氈モウセン・むしろなど。「紅錦地衣随歩皺=紅錦ノ地衣ハ歩ムニ随ヒテ皺ヨル」 菌類と藻ソウ類の共生する隠花植物。さるおがせ・いわたけなど。

菌類と藻ソウ類の共生する隠花植物。さるおがせ・いわたけなど。

地位 チイ🔗⭐🔉

【地位】

チイ  その社会で占めている立場。

その社会で占めている立場。 その社会で占めている身分・階級。『地歩チホ』

その社会で占めている身分・階級。『地歩チホ』 土地のありさま。

土地のありさま。

その社会で占めている立場。

その社会で占めている立場。 その社会で占めている身分・階級。『地歩チホ』

その社会で占めている身分・階級。『地歩チホ』 土地のありさま。

土地のありさま。

地角 チカク🔗⭐🔉

【地角】

チカク  地のすみ。大地の果て。

地のすみ。大地の果て。 みさき。『地嘴チシ』

みさき。『地嘴チシ』

地のすみ。大地の果て。

地のすみ。大地の果て。 みさき。『地嘴チシ』

みさき。『地嘴チシ』

拾地芥 チカイヲヒロウ🔗⭐🔉

【拾地芥】

チカイヲヒロウ 地上の土や、ごみを拾う。事が非常にたやすいことのたとえ。〔→漢書〕

地核 チカク🔗⭐🔉

【地核】

チカク 地球の中心部。

地異 チイ🔗⭐🔉

【地異】

チイ 地表が変化する異変。地震・噴火・山くずれなど。「天変地異」

小 ちいさい🔗⭐🔉

【小】

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕 お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」

お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」 こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする)

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする) 宵(日光がちいさくなる夕方)

宵(日光がちいさくなる夕方) 肖(肉づきをちいさく削る)

肖(肉づきをちいさく削る) 削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

3画 小部 [一年]

区点=3014 16進=3E2E シフトJIS=8FAC

《常用音訓》ショウ/お/こ/ちい…さい

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/すこしく/しばらく/お/こ

《名付け》 お・こ・さ・ささ・ちいさ

《意味》

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウナリ{形・名}ちいさい(チヒサシ)。ちいさいこと。ちいさいもの。〈対語〉→大。「大兼小=大ハ小ヲ兼ヌ」「国小力不能=国小サクシテ力アタハズ」〔→史記〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

ショウトス{動}ちいさいと思う。価値のないつまらないものとして軽んじる。「小視」「登太山而小天下=太山ニ登リテ、天下ヲ小トス」〔→孟子〕

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{名}ちいさい者。幼い者。つまらない者。「小人」の略。「卑小」「群小(小人ども)」「家小(妻子ども)」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{形}自分側のことを謙そんしていうことば。「小店」「小社」

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{副}すこしく。わずかに。〈類義語〉→稍・→少。「病小愈=病小シク愈ユ」〔→孟子〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕

{名}しばらく。すこしの間。「小憩(ひと休み)」「開門小立月明中=門ヲ開キテ小ク立ツ月明ノ中」〔→楊万里〕

〔国〕 お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」

お(ヲ)。こ。ちいさい、すこしの、の意をあらわす接頭語。「小川」「小雨コサメ」 こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

こ。大体それに近い、軽んじてあなどる、の意をあらわす接頭語。「小一時間」「小利口」

《解字》

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする)

象形。中心の|線の両わきに点々をつけ、棒を削ってちいさく細くそぐさまを描いたもの。

《単語家族》

消(火をちいさくする) 宵(日光がちいさくなる夕方)

宵(日光がちいさくなる夕方) 肖(肉づきをちいさく削る)

肖(肉づきをちいさく削る) 削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

削サク(ちいさくけずる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

幺 ちいさい🔗⭐🔉

【幺】

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

〈y

〈y o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

〈y

〈y o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

幾 ちかい🔗⭐🔉

【幾】

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地)

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地) 近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地)

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地) 近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庶 ちかい🔗⭐🔉

【庶】

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる)

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる)

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

池園 チエン🔗⭐🔉

【池苑】

チエン 池と庭園。『池園チエン・池囿チユウ』

治下 チカ🔗⭐🔉

【治下】

チカ・ジゲ 支配下。統治下。

治外 チガイ🔗⭐🔉

【治外】

チガイ・ソトヲオサム  国外をおさめる。夷狄イテキをおさめること。

国外をおさめる。夷狄イテキをおさめること。 家の外をおさめる。一国の政治をすること。

家の外をおさめる。一国の政治をすること。 外貌を整える。

外貌を整える。

国外をおさめる。夷狄イテキをおさめること。

国外をおさめる。夷狄イテキをおさめること。 家の外をおさめる。一国の政治をすること。

家の外をおさめる。一国の政治をすること。 外貌を整える。

外貌を整える。

治外法権 チガイホウケン🔗⭐🔉

【治外法権】

チガイホウケン 外国にいながら、その国の法律に従わずに、自国の法律に従う特権。

治安 チアン🔗⭐🔉

【治安】

チアン 世の中がよくおさまって安らかなこと。 世の中を安らかにおさめること。

世の中を安らかにおさめること。

世の中を安らかにおさめること。

世の中を安らかにおさめること。

爾 ちかい🔗⭐🔉

【爾】

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく)

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく) 尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく)

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく) 尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

盟 ちかい🔗⭐🔉

【盟】

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng・m

ng・m ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng・m

ng・m ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

矢 ちかう🔗⭐🔉

【矢】

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ)

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ) 指(まっすぐで短いゆび)

指(まっすぐで短いゆび) 屎シ(短い棒状のくそ)

屎シ(短い棒状のくそ) 雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる)

雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる) 剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ)

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ) 指(まっすぐで短いゆび)

指(まっすぐで短いゆび) 屎シ(短い棒状のくそ)

屎シ(短い棒状のくそ) 雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる)

雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる) 剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

智慧 チエ🔗⭐🔉

【知恵{智慧}】

チケイ・チエ  物事の本質を判断する心の働き。

物事の本質を判断する心の働き。 〔仏〕六波羅蜜ロクハラミツの一。現象の本質としての原理を理解する心の働き。▽般若波羅蜜ハンニャハラミツ(梵語ボンゴの音訳)の訳。

〔仏〕六波羅蜜ロクハラミツの一。現象の本質としての原理を理解する心の働き。▽般若波羅蜜ハンニャハラミツ(梵語ボンゴの音訳)の訳。

物事の本質を判断する心の働き。

物事の本質を判断する心の働き。 〔仏〕六波羅蜜ロクハラミツの一。現象の本質としての原理を理解する心の働き。▽般若波羅蜜ハンニャハラミツ(梵語ボンゴの音訳)の訳。

〔仏〕六波羅蜜ロクハラミツの一。現象の本質としての原理を理解する心の働き。▽般若波羅蜜ハンニャハラミツ(梵語ボンゴの音訳)の訳。

繊 ちいさい🔗⭐🔉

【繊】

17画 糸部 [常用漢字]

区点=3301 16進=4121 シフトJIS=9140

【纖】旧字人名に使える旧字

17画 糸部 [常用漢字]

区点=3301 16進=4121 シフトJIS=9140

【纖】旧字人名に使える旧字

23画 糸部

区点=6989 16進=6579 シフトJIS=E399

【纎】異体字異体字

23画 糸部

区点=6989 16進=6579 シフトJIS=E399

【纎】異体字異体字

21画 糸部

区点=6990 16進=657A シフトJIS=E39A

《常用音訓》セン

《音読み》 セン(セム)

21画 糸部

区点=6990 16進=657A シフトJIS=E39A

《常用音訓》セン

《音読み》 セン(セム)

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 ほそい(ほそし)/ちいさい(ちひさし)/こまかい(こまかし)

《意味》

n〉

《訓読み》 ほそい(ほそし)/ちいさい(ちひさし)/こまかい(こまかし)

《意味》

{形}ほそい(ホソシ)。ちいさい(チヒサシ)。ほっそりしている。また、こまかい。〈同義語〉→孅。「繊細」「繊手」

{形}ほそい(ホソシ)。ちいさい(チヒサシ)。ほっそりしている。また、こまかい。〈同義語〉→孅。「繊細」「繊手」

{名}ほそい絹糸で織った薄い布。ほそぎぬ。

{名}ほそい絹糸で織った薄い布。ほそぎぬ。

センナリ{形}こまかい(コマカシ)。金銭の損得に敏感で、けちである。「周人既繊=周人スデニ繊シ」〔→史記〕

センナリ{形}こまかい(コマカシ)。金銭の損得に敏感で、けちである。「周人既繊=周人スデニ繊シ」〔→史記〕

{単位}一繊は、一の千万分の一で、一微ビの十分の一。

《解字》

会意兼形声。纖の右側の字(音セン)は、小さく切るの意を含む。纖はそれを音符とし、糸を加えた字。

《単語家族》

孅セン(女の手のほっそりしたさま)と同系。

《類義》

→維

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{単位}一繊は、一の千万分の一で、一微ビの十分の一。

《解字》

会意兼形声。纖の右側の字(音セン)は、小さく切るの意を含む。纖はそれを音符とし、糸を加えた字。

《単語家族》

孅セン(女の手のほっそりしたさま)と同系。

《類義》

→維

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 糸部 [常用漢字]

区点=3301 16進=4121 シフトJIS=9140

【纖】旧字人名に使える旧字

17画 糸部 [常用漢字]

区点=3301 16進=4121 シフトJIS=9140

【纖】旧字人名に使える旧字

23画 糸部

区点=6989 16進=6579 シフトJIS=E399

【纎】異体字異体字

23画 糸部

区点=6989 16進=6579 シフトJIS=E399

【纎】異体字異体字

21画 糸部

区点=6990 16進=657A シフトJIS=E39A

《常用音訓》セン

《音読み》 セン(セム)

21画 糸部

区点=6990 16進=657A シフトJIS=E39A

《常用音訓》セン

《音読み》 セン(セム)

〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 ほそい(ほそし)/ちいさい(ちひさし)/こまかい(こまかし)

《意味》

n〉

《訓読み》 ほそい(ほそし)/ちいさい(ちひさし)/こまかい(こまかし)

《意味》

{形}ほそい(ホソシ)。ちいさい(チヒサシ)。ほっそりしている。また、こまかい。〈同義語〉→孅。「繊細」「繊手」

{形}ほそい(ホソシ)。ちいさい(チヒサシ)。ほっそりしている。また、こまかい。〈同義語〉→孅。「繊細」「繊手」

{名}ほそい絹糸で織った薄い布。ほそぎぬ。

{名}ほそい絹糸で織った薄い布。ほそぎぬ。

センナリ{形}こまかい(コマカシ)。金銭の損得に敏感で、けちである。「周人既繊=周人スデニ繊シ」〔→史記〕

センナリ{形}こまかい(コマカシ)。金銭の損得に敏感で、けちである。「周人既繊=周人スデニ繊シ」〔→史記〕

{単位}一繊は、一の千万分の一で、一微ビの十分の一。

《解字》

会意兼形声。纖の右側の字(音セン)は、小さく切るの意を含む。纖はそれを音符とし、糸を加えた字。

《単語家族》

孅セン(女の手のほっそりしたさま)と同系。

《類義》

→維

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{単位}一繊は、一の千万分の一で、一微ビの十分の一。

《解字》

会意兼形声。纖の右側の字(音セン)は、小さく切るの意を含む。纖はそれを音符とし、糸を加えた字。

《単語家族》

孅セン(女の手のほっそりしたさま)と同系。

《類義》

→維

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

致意 チイ🔗⭐🔉

【致意】

チイ・イヲイタス  自分の気持ちをじゅうぶんにはっきりさせる。

自分の気持ちをじゅうぶんにはっきりさせる。 意志をよく伝え知らせる。

意志をよく伝え知らせる。

自分の気持ちをじゅうぶんにはっきりさせる。

自分の気持ちをじゅうぶんにはっきりさせる。 意志をよく伝え知らせる。

意志をよく伝え知らせる。

致遠 チエン🔗⭐🔉

【致遠】

チエン  遠方にいく。

遠方にいく。 志を遠大にする。

志を遠大にする。 遠くまで広げる。

遠くまで広げる。

遠方にいく。

遠方にいく。 志を遠大にする。

志を遠大にする。 遠くまで広げる。

遠くまで広げる。

血 ち🔗⭐🔉

【血】

6画 血部 [三年]

区点=2376 16進=376C シフトJIS=8C8C

《常用音訓》ケツ/ち

《音読み》 ケツ

6画 血部 [三年]

区点=2376 16進=376C シフトJIS=8C8C

《常用音訓》ケツ/ち

《音読み》 ケツ /ケチ

/ケチ 〈xu

〈xu ・xi

・xi 〉

《訓読み》 ち/ちぬる

《名付け》 ち

《意味》

〉

《訓読み》 ち/ちぬる

《名付け》 ち

《意味》

{名}ち。人や動物の心臓から出て、全身に栄養分を送り、不用物を排泄ハイセツ器官へと送る液体。血液。▽漢方医学では、血を陰性と考えて栄養を含むものとし、気を陽性と考えて活力を与えるものとし、あわせて血気という。「貧血」「出血」「鮮血(まっかななま血)」

{名}ち。人や動物の心臓から出て、全身に栄養分を送り、不用物を排泄ハイセツ器官へと送る液体。血液。▽漢方医学では、血を陰性と考えて栄養を含むものとし、気を陽性と考えて活力を与えるものとし、あわせて血気という。「貧血」「出血」「鮮血(まっかななま血)」

{動・名}ちぬる。血をぬる。また、祭礼に動物のいけにえの血をそなえる。また、その祭り。「血祭」

{動・名}ちぬる。血をぬる。また、祭礼に動物のいけにえの血をそなえる。また、その祭り。「血祭」

{名・形}血のつながった間がら。また、血のつながった。〈類義語〉→肉。「血肉」「血縁」

{名・形}血のつながった間がら。また、血のつながった。〈類義語〉→肉。「血肉」「血縁」

{形・名}血を流すように激しい。血みどろの。血のにじむ涙や、つば。「血涙」「啼血テイケツ(血をはくほどに声をしぼってなく)」「血戦」「血本(血みどろの苦労でためたもとで)」「戦士為陵飲血=戦士ハ陵ノ為ニ血ヲ飲ム」〔→李陵〕

《解字》

{形・名}血を流すように激しい。血みどろの。血のにじむ涙や、つば。「血涙」「啼血テイケツ(血をはくほどに声をしぼってなく)」「血戦」「血本(血みどろの苦労でためたもとで)」「戦士為陵飲血=戦士ハ陵ノ為ニ血ヲ飲ム」〔→李陵〕

《解字》

象形。深い皿サラに、祭礼にささげる血のかたまりを入れたさまを描いたもので、ぬるぬるとして、なめらかに全身を回る血。

《単語家族》

滑(なめらか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。深い皿サラに、祭礼にささげる血のかたまりを入れたさまを描いたもので、ぬるぬるとして、なめらかに全身を回る血。

《単語家族》

滑(なめらか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 血部 [三年]

区点=2376 16進=376C シフトJIS=8C8C

《常用音訓》ケツ/ち

《音読み》 ケツ

6画 血部 [三年]

区点=2376 16進=376C シフトJIS=8C8C

《常用音訓》ケツ/ち

《音読み》 ケツ /ケチ

/ケチ 〈xu

〈xu ・xi

・xi 〉

《訓読み》 ち/ちぬる

《名付け》 ち

《意味》

〉

《訓読み》 ち/ちぬる

《名付け》 ち

《意味》

{名}ち。人や動物の心臓から出て、全身に栄養分を送り、不用物を排泄ハイセツ器官へと送る液体。血液。▽漢方医学では、血を陰性と考えて栄養を含むものとし、気を陽性と考えて活力を与えるものとし、あわせて血気という。「貧血」「出血」「鮮血(まっかななま血)」

{名}ち。人や動物の心臓から出て、全身に栄養分を送り、不用物を排泄ハイセツ器官へと送る液体。血液。▽漢方医学では、血を陰性と考えて栄養を含むものとし、気を陽性と考えて活力を与えるものとし、あわせて血気という。「貧血」「出血」「鮮血(まっかななま血)」

{動・名}ちぬる。血をぬる。また、祭礼に動物のいけにえの血をそなえる。また、その祭り。「血祭」

{動・名}ちぬる。血をぬる。また、祭礼に動物のいけにえの血をそなえる。また、その祭り。「血祭」

{名・形}血のつながった間がら。また、血のつながった。〈類義語〉→肉。「血肉」「血縁」

{名・形}血のつながった間がら。また、血のつながった。〈類義語〉→肉。「血肉」「血縁」

{形・名}血を流すように激しい。血みどろの。血のにじむ涙や、つば。「血涙」「啼血テイケツ(血をはくほどに声をしぼってなく)」「血戦」「血本(血みどろの苦労でためたもとで)」「戦士為陵飲血=戦士ハ陵ノ為ニ血ヲ飲ム」〔→李陵〕

《解字》

{形・名}血を流すように激しい。血みどろの。血のにじむ涙や、つば。「血涙」「啼血テイケツ(血をはくほどに声をしぼってなく)」「血戦」「血本(血みどろの苦労でためたもとで)」「戦士為陵飲血=戦士ハ陵ノ為ニ血ヲ飲ム」〔→李陵〕

《解字》

象形。深い皿サラに、祭礼にささげる血のかたまりを入れたさまを描いたもので、ぬるぬるとして、なめらかに全身を回る血。

《単語家族》

滑(なめらか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。深い皿サラに、祭礼にささげる血のかたまりを入れたさまを描いたもので、ぬるぬるとして、なめらかに全身を回る血。

《単語家族》

滑(なめらか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

親 ちかい🔗⭐🔉

【親】

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

〈q

〈q n・q

n・q ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

〈q

〈q n・q

n・q ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

詛 ちかい🔗⭐🔉

【詛】

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

誓 ちかい🔗⭐🔉

【誓】

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ /ゼ

/ゼ /ゼイ

/ゼイ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ /ゼ

/ゼ /ゼイ

/ゼイ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

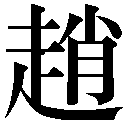

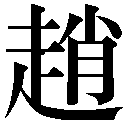

趙 ちいさい🔗⭐🔉

【趙】

14画 走部

区点=7668 16進=6C64 シフトJIS=E6E2

《音読み》 チョウ(テウ)

14画 走部

区点=7668 16進=6C64 シフトJIS=E6E2

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈zh

〈zh o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/こえる(こゆ)

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/こえる(こゆ)

《意味》

{形}ちいさい(チヒサシ)。〈類義語〉→小・→少。

{形}ちいさい(チヒサシ)。〈類義語〉→小・→少。

{動}こえる(コユ)。▽超に当てた用法。

{動}こえる(コユ)。▽超に当てた用法。

{名}戦国時代の七雄の一つ。晋シンが分立して独立した国。今の山西省北部から河北省西部を領有した。都は、邯鄲カンタン。

{名}戦国時代の七雄の一つ。晋シンが分立して独立した国。今の山西省北部から河北省西部を領有した。都は、邯鄲カンタン。

「趙宋チョウソウ」とは、王朝の名。宋王朝のこと。南北朝時代の宋(劉宋リュウソウ)と区別するときに用いる。始祖が趙匡胤チョウキョウインであることから。

《解字》

形声。「走+音符肖ショウ」。

《熟語》

→下付・中付語

→主要人名

「趙宋チョウソウ」とは、王朝の名。宋王朝のこと。南北朝時代の宋(劉宋リュウソウ)と区別するときに用いる。始祖が趙匡胤チョウキョウインであることから。

《解字》

形声。「走+音符肖ショウ」。

《熟語》

→下付・中付語

→主要人名

14画 走部

区点=7668 16進=6C64 シフトJIS=E6E2

《音読み》 チョウ(テウ)

14画 走部

区点=7668 16進=6C64 シフトJIS=E6E2

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈zh

〈zh o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/こえる(こゆ)

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/こえる(こゆ)

《意味》

{形}ちいさい(チヒサシ)。〈類義語〉→小・→少。

{形}ちいさい(チヒサシ)。〈類義語〉→小・→少。

{動}こえる(コユ)。▽超に当てた用法。

{動}こえる(コユ)。▽超に当てた用法。

{名}戦国時代の七雄の一つ。晋シンが分立して独立した国。今の山西省北部から河北省西部を領有した。都は、邯鄲カンタン。

{名}戦国時代の七雄の一つ。晋シンが分立して独立した国。今の山西省北部から河北省西部を領有した。都は、邯鄲カンタン。

「趙宋チョウソウ」とは、王朝の名。宋王朝のこと。南北朝時代の宋(劉宋リュウソウ)と区別するときに用いる。始祖が趙匡胤チョウキョウインであることから。

《解字》

形声。「走+音符肖ショウ」。

《熟語》

→下付・中付語

→主要人名

「趙宋チョウソウ」とは、王朝の名。宋王朝のこと。南北朝時代の宋(劉宋リュウソウ)と区別するときに用いる。始祖が趙匡胤チョウキョウインであることから。

《解字》

形声。「走+音符肖ショウ」。

《熟語》

→下付・中付語

→主要人名

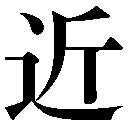

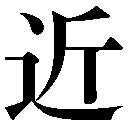

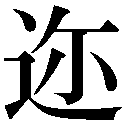

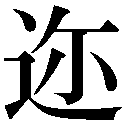

近 ちかい🔗⭐🔉

【近】

7画

7画  部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン

部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン /ゴン

/ゴン /コン

/コン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「 (すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする)

(すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする) 幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

7画

7画  部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン

部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン /ゴン

/ゴン /コン

/コン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「 (すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする)

(すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする) 幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

遅引 チイン🔗⭐🔉

【遅延】

チエン 物事が定められた時より遅れて長びく。『遅引チイン』

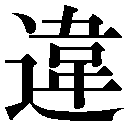

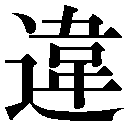

違 ちがう🔗⭐🔉

【違】

13画

13画  部 [常用漢字]

区点=1667 16進=3063 シフトJIS=88E1

《常用音訓》イ/ちが…う/ちが…える

《音読み》 イ

部 [常用漢字]

区点=1667 16進=3063 シフトJIS=88E1

《常用音訓》イ/ちが…う/ちが…える

《音読み》 イ

〈w

〈w i〉

《訓読み》 ちがえる/ちがう(ちがふ)/たがう(たがふ)/そむく/さる

《意味》

i〉

《訓読み》 ちがえる/ちがう(ちがふ)/たがう(たがふ)/そむく/さる

《意味》

{動}ちがう(チガフ)。たがう(タガフ)。そむく。きまった方向と向きが逆になる。くいちがう。「違反」

{動}ちがう(チガフ)。たがう(タガフ)。そむく。きまった方向と向きが逆になる。くいちがう。「違反」

{動}さる。離れさる。あわない。仲たがいする。「崔子弑斉君、陳文子有馬十乗、棄而違之=崔子斉ノ君ヲ弑ス、陳文子馬十乗有リ、棄テテコレヲ違ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。韋は、物をあらわす口印を中心にして、左右の足が逆向きにあるさまを示す会意文字。違は「

{動}さる。離れさる。あわない。仲たがいする。「崔子弑斉君、陳文子有馬十乗、棄而違之=崔子斉ノ君ヲ弑ス、陳文子馬十乗有リ、棄テテコレヲ違ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。韋は、物をあらわす口印を中心にして、左右の足が逆向きにあるさまを示す会意文字。違は「 +音符韋」で、↓↑型にいきちがいになること。

《単語家族》

諱(ことばがぶつからないよう避ける→あることばをいむ)と同系。

《類義》

→差・→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符韋」で、↓↑型にいきちがいになること。

《単語家族》

諱(ことばがぶつからないよう避ける→あることばをいむ)と同系。

《類義》

→差・→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画

13画  部 [常用漢字]

区点=1667 16進=3063 シフトJIS=88E1

《常用音訓》イ/ちが…う/ちが…える

《音読み》 イ

部 [常用漢字]

区点=1667 16進=3063 シフトJIS=88E1

《常用音訓》イ/ちが…う/ちが…える

《音読み》 イ

〈w

〈w i〉

《訓読み》 ちがえる/ちがう(ちがふ)/たがう(たがふ)/そむく/さる

《意味》

i〉

《訓読み》 ちがえる/ちがう(ちがふ)/たがう(たがふ)/そむく/さる

《意味》

{動}ちがう(チガフ)。たがう(タガフ)。そむく。きまった方向と向きが逆になる。くいちがう。「違反」

{動}ちがう(チガフ)。たがう(タガフ)。そむく。きまった方向と向きが逆になる。くいちがう。「違反」

{動}さる。離れさる。あわない。仲たがいする。「崔子弑斉君、陳文子有馬十乗、棄而違之=崔子斉ノ君ヲ弑ス、陳文子馬十乗有リ、棄テテコレヲ違ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。韋は、物をあらわす口印を中心にして、左右の足が逆向きにあるさまを示す会意文字。違は「

{動}さる。離れさる。あわない。仲たがいする。「崔子弑斉君、陳文子有馬十乗、棄而違之=崔子斉ノ君ヲ弑ス、陳文子馬十乗有リ、棄テテコレヲ違ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。韋は、物をあらわす口印を中心にして、左右の足が逆向きにあるさまを示す会意文字。違は「 +音符韋」で、↓↑型にいきちがいになること。

《単語家族》

諱(ことばがぶつからないよう避ける→あることばをいむ)と同系。

《類義》

→差・→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符韋」で、↓↑型にいきちがいになること。

《単語家族》

諱(ことばがぶつからないよう避ける→あることばをいむ)と同系。

《類義》

→差・→乖

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

邇 ちかい🔗⭐🔉

【邇】

18画

18画  部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

8画

8画  部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ

部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「 +音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手)

+音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手) 二(ふたつくっつく)

二(ふたつくっつく) 昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画

18画  部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

8画

8画  部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ

部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「 +音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手)

+音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手) 二(ふたつくっつく)

二(ふたつくっつく) 昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「ち」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む

チカ

チカ  ジゲ〔国〕

ジゲ〔国〕