複数辞典一括検索+![]()

![]()

主税寮 チカラノツカサ🔗⭐🔉

【主税寮】

シュゼイリョウ・チカラノツカサ・チカラリョウ〔国〕民部省に属し、国の米倉の管理や諸国の田租などのことをつかさどった役所。

力 ちから🔗⭐🔉

【力】

2画 力部 [一年]

区点=4647 16進=4E4F シフトJIS=97CD

《常用音訓》リキ/リョク/ちから

《音読み》 リョク

2画 力部 [一年]

区点=4647 16進=4E4F シフトJIS=97CD

《常用音訓》リキ/リョク/ちから

《音読み》 リョク /リキ

/リキ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 ちから/つとめる(つとむ)/つとめて/りきむ/りき

《名付け》 いさお・いさむ・お・か・ちか・ちから・つとむ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ちから/つとめる(つとむ)/つとめて/りきむ/りき

《名付け》 いさお・いさむ・お・か・ちか・ちから・つとむ・よし

《意味》

{名}ちから。もと、筋力のこと。のち、広く働きをおこすちから。「能力」「尽力=力ヲ尽クス」「力抜山兮気蓋世=力ハ山ヲ抜キ気ハ世ヲ蓋フ」〔→史記〕

{名}ちから。もと、筋力のこと。のち、広く働きをおこすちから。「能力」「尽力=力ヲ尽クス」「力抜山兮気蓋世=力ハ山ヲ抜キ気ハ世ヲ蓋フ」〔→史記〕

{名}ちから。勢い。「勢力」「権力」

{名}ちから。勢い。「勢力」「権力」

{名}ちから。力仕事。労働。「不事力而養足=力ヲ事メズシテ養ヒ足ル」〔→韓非〕

{名}ちから。力仕事。労働。「不事力而養足=力ヲ事メズシテ養ヒ足ル」〔→韓非〕

{名}ちから。腕前。力量。「筆力」

{名}ちから。腕前。力量。「筆力」

{動}つとめる(ツトム)。ちからをこめてがんばる。筋肉のすじめが目だつほどちからを入れる。「努力」「百姓当家則力農工=百姓家ニ当タレバスナハチ農工ニ力ム」〔→史記〕

{動}つとめる(ツトム)。ちからをこめてがんばる。筋肉のすじめが目だつほどちからを入れる。「努力」「百姓当家則力農工=百姓家ニ当タレバスナハチ農工ニ力ム」〔→史記〕

{副}つとめて。努力して。「力説」「子力行之=子力メテコレヲ行フ」〔→孟子〕

〔国〕

{副}つとめて。努力して。「力説」「子力行之=子力メテコレヲ行フ」〔→孟子〕

〔国〕 りきむちからをこめる。▽力の字音を活用させたことば。

りきむちからをこめる。▽力の字音を活用させたことば。 りき。仕事量の単位。「十人力」「三馬力」

《解字》

りき。仕事量の単位。「十人力」「三馬力」

《解字》

象形。手の筋肉をすじばらせてがんばるさまを描いたもの。

《単語家族》

仂ロク(ちからを入れる)

象形。手の筋肉をすじばらせてがんばるさまを描いたもの。

《単語家族》

仂ロク(ちからを入れる) 勒ロク(ぐいと力を入れて引く手綱)と同系。また「すじめを入れる」という点では、肋ロク(すじめがたって並んだ骨)・里(田や町のくぎり)・理(すじめ)・陵(山のすじめ)と縁が近い。

《類義》

務は、むりに困難をおかしてちからを尽くすこと。努は、じわじわとたゆまないで、がんばること。労はちからを出し尽くして働く。勤は、こまめに手を尽くす。勉はむりをして力む意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

勒ロク(ぐいと力を入れて引く手綱)と同系。また「すじめを入れる」という点では、肋ロク(すじめがたって並んだ骨)・里(田や町のくぎり)・理(すじめ)・陵(山のすじめ)と縁が近い。

《類義》

務は、むりに困難をおかしてちからを尽くすこと。努は、じわじわとたゆまないで、がんばること。労はちからを出し尽くして働く。勤は、こまめに手を尽くす。勉はむりをして力む意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

2画 力部 [一年]

区点=4647 16進=4E4F シフトJIS=97CD

《常用音訓》リキ/リョク/ちから

《音読み》 リョク

2画 力部 [一年]

区点=4647 16進=4E4F シフトJIS=97CD

《常用音訓》リキ/リョク/ちから

《音読み》 リョク /リキ

/リキ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 ちから/つとめる(つとむ)/つとめて/りきむ/りき

《名付け》 いさお・いさむ・お・か・ちか・ちから・つとむ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ちから/つとめる(つとむ)/つとめて/りきむ/りき

《名付け》 いさお・いさむ・お・か・ちか・ちから・つとむ・よし

《意味》

{名}ちから。もと、筋力のこと。のち、広く働きをおこすちから。「能力」「尽力=力ヲ尽クス」「力抜山兮気蓋世=力ハ山ヲ抜キ気ハ世ヲ蓋フ」〔→史記〕

{名}ちから。もと、筋力のこと。のち、広く働きをおこすちから。「能力」「尽力=力ヲ尽クス」「力抜山兮気蓋世=力ハ山ヲ抜キ気ハ世ヲ蓋フ」〔→史記〕

{名}ちから。勢い。「勢力」「権力」

{名}ちから。勢い。「勢力」「権力」

{名}ちから。力仕事。労働。「不事力而養足=力ヲ事メズシテ養ヒ足ル」〔→韓非〕

{名}ちから。力仕事。労働。「不事力而養足=力ヲ事メズシテ養ヒ足ル」〔→韓非〕

{名}ちから。腕前。力量。「筆力」

{名}ちから。腕前。力量。「筆力」

{動}つとめる(ツトム)。ちからをこめてがんばる。筋肉のすじめが目だつほどちからを入れる。「努力」「百姓当家則力農工=百姓家ニ当タレバスナハチ農工ニ力ム」〔→史記〕

{動}つとめる(ツトム)。ちからをこめてがんばる。筋肉のすじめが目だつほどちからを入れる。「努力」「百姓当家則力農工=百姓家ニ当タレバスナハチ農工ニ力ム」〔→史記〕

{副}つとめて。努力して。「力説」「子力行之=子力メテコレヲ行フ」〔→孟子〕

〔国〕

{副}つとめて。努力して。「力説」「子力行之=子力メテコレヲ行フ」〔→孟子〕

〔国〕 りきむちからをこめる。▽力の字音を活用させたことば。

りきむちからをこめる。▽力の字音を活用させたことば。 りき。仕事量の単位。「十人力」「三馬力」

《解字》

りき。仕事量の単位。「十人力」「三馬力」

《解字》

象形。手の筋肉をすじばらせてがんばるさまを描いたもの。

《単語家族》

仂ロク(ちからを入れる)

象形。手の筋肉をすじばらせてがんばるさまを描いたもの。

《単語家族》

仂ロク(ちからを入れる) 勒ロク(ぐいと力を入れて引く手綱)と同系。また「すじめを入れる」という点では、肋ロク(すじめがたって並んだ骨)・里(田や町のくぎり)・理(すじめ)・陵(山のすじめ)と縁が近い。

《類義》

務は、むりに困難をおかしてちからを尽くすこと。努は、じわじわとたゆまないで、がんばること。労はちからを出し尽くして働く。勤は、こまめに手を尽くす。勉はむりをして力む意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

勒ロク(ぐいと力を入れて引く手綱)と同系。また「すじめを入れる」という点では、肋ロク(すじめがたって並んだ骨)・里(田や町のくぎり)・理(すじめ)・陵(山のすじめ)と縁が近い。

《類義》

務は、むりに困難をおかしてちからを尽くすこと。努は、じわじわとたゆまないで、がんばること。労はちからを出し尽くして働く。勤は、こまめに手を尽くす。勉はむりをして力む意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

力抜山兮気蓋世 チカラハヤマヲヌキキハヨヲオオウ🔗⭐🔉

【力抜山兮気蓋世】

チカラハヤマヲヌキキハヨヲオオウ〈故事〉力は山を引き抜き、意気は一世をおおう。気力のさかんなことをいう。▽「兮ケイ」は、語調を整える助辞で、意味はない。〔→史記〕

労力者治於人 チカラヲロウスルモノハヒトニオサメラル🔗⭐🔉

【労力者治於人】

チカラヲロウスルモノハヒトニオサメラル〈故事〉肉体労働をする人民は支配者に治められる。〔→孟子〕

恃力 チカラヲタノム🔗⭐🔉

【恃力】

チカラヲタノム 勢力や権力をあてにする。

地下 チカ🔗⭐🔉

地角 チカク🔗⭐🔉

【地角】

チカク  地のすみ。大地の果て。

地のすみ。大地の果て。 みさき。『地嘴チシ』

みさき。『地嘴チシ』

地のすみ。大地の果て。

地のすみ。大地の果て。 みさき。『地嘴チシ』

みさき。『地嘴チシ』

地角天涯 チカクテンガイ🔗⭐🔉

【地角天涯】

チカクテンガイ 大地の果てと、大空の果て。遠いへんぴな土地のたとえ。〔→蘇軾〕

拾地芥 チカイヲヒロウ🔗⭐🔉

【拾地芥】

チカイヲヒロウ 地上の土や、ごみを拾う。事が非常にたやすいことのたとえ。〔→漢書〕

地核 チカク🔗⭐🔉

【地核】

チカク 地球の中心部。

地殻 チカク🔗⭐🔉

【地殻】

チカク 地球の外表の部分。

尼 ちかづく🔗⭐🔉

【尼】

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》  ニ

ニ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈n

〈n 〉/

〉/ ネイ

ネイ /デイ

/デイ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》  ニ

ニ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈n

〈n 〉/

〉/ ネイ

ネイ /デイ

/デイ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

幾 ちかい🔗⭐🔉

【幾】

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地)

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地) 近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ

12画 幺部 [常用漢字]

区点=2086 16進=3476 シフトJIS=8AF4

《常用音訓》キ/いく

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈j

〈j ・j

・j 〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

〉

《訓読み》 いく/いくつ/いくばく/ちかい(ちかし)/ほとんど

《名付け》 いく・おき・ちか・ちかし・のり・ふさ

《意味》

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{疑・数}いく。いくつ。いくばく。一から九までの数を尋ねる疑問詞。また九以下のはしたの数を示すことば。「幾人イクニン」「幾年イクトセ」「幾何イクバク」「無幾=幾モ無シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{形}ちかい(チカシ)。ほぼ等しい。▽平声に読む。〈類義語〉→近。「幾百里=百里ニ幾シ」

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}ほとんど。もう少しで、の意をあらわすことば。…にちかい。▽平声に読む。「幾為之笑=ホトンドコレガ笑ヒトナル」「幾亡国=ホトンド国ヲ亡ボセリ」〔→左伝〕

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{副}少しずつ。それとなく。「幾諫キカン」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

{名}細かいきざし。〈類義語〉→機。「知幾=幾ヲ知ル」

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

「庶幾コイネガワクハ」とは、なんとか目標にちかづきたい、もう少しだからそうしてほしい、と切望すること。▽去声に読む。「王庶幾改之=王コヒネガハクハコレヲ改メヨ」〔→孟子〕

《解字》

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地)

会意。幺二つは、細くかすかな糸を示す。戈は、ほこ。幾は「幺二つ(わずか)+戈(ほこ)+人」で、人の首にもうわずかで、戈の刃が届くさまを示す。もう少し、ちかいなどの意を含む。わずかの幅をともなう意からはしたの数(いくつ)を意味するようになった。

《単語家族》

畿キ(都にちかい土地) 近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

近と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

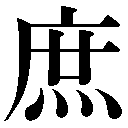

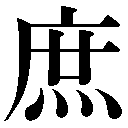

庶 ちかい🔗⭐🔉

【庶】

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる)

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる)

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庶幾 チカシ🔗⭐🔉

弛緩 チカン🔗⭐🔉

【弛緩】

シカン・チカン 規律や精神がゆるむ。たるむ。▽チカンは、慣用読み。

恥格 チカク🔗⭐🔉

【恥格】

チカク 悪をはじて、正しい道に行き着く。▽「論語」為政篇の「有恥且格=恥有リテカツ格シ」から。

恃力 チカラヲタノム🔗⭐🔉

【恃力】

ジリョク・チカラヲタノム 勢力や権力をあてにする。

勠力 チカラヲアワス🔗⭐🔉

【戮力】

リクリョク・チカラヲアワス =勠力。協力する。

昵 ちかづく🔗⭐🔉

【昵】

9画 日部

区点=5867 16進=5A63 シフトJIS=9DE1

《音読み》

9画 日部

区点=5867 16進=5A63 シフトJIS=9DE1

《音読み》  ジツ(ヂツ)

ジツ(ヂツ) /ニチ

/ニチ 〈n

〈n 〉/

〉/ デイ

デイ /ネ/ネイ

/ネ/ネイ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 ちかづく/なじむ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかづく/なじむ

《意味》

{動・形}ちかづく。なじむ。ねっとりとくっつく。そばにちかづいて慣れ親しむ。また、そのさま。「昵比ジッピ」「昵懇ジッコン」

{動・形}ちかづく。なじむ。ねっとりとくっつく。そばにちかづいて慣れ親しむ。また、そのさま。「昵比ジッピ」「昵懇ジッコン」

{名}自分の直接親しんでいた亡父のこと。また亡父のみたまや。〈同義語〉→禰デイ。

《解字》

会意兼形声。尼は「尸(ひと)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、肩を並べて親しむ人を示す。邇ニ(ちかづく、ちかい)と同系。昵は「尼(親しみやすい女)+音符日」で、そばにくっついて親しむこと。尼の原義をよくあらわし、また、日(ねっとりと暖かく、親しみやすい太陽)とも縁が近い。→尼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}自分の直接親しんでいた亡父のこと。また亡父のみたまや。〈同義語〉→禰デイ。

《解字》

会意兼形声。尼は「尸(ひと)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、肩を並べて親しむ人を示す。邇ニ(ちかづく、ちかい)と同系。昵は「尼(親しみやすい女)+音符日」で、そばにくっついて親しむこと。尼の原義をよくあらわし、また、日(ねっとりと暖かく、親しみやすい太陽)とも縁が近い。→尼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 日部

区点=5867 16進=5A63 シフトJIS=9DE1

《音読み》

9画 日部

区点=5867 16進=5A63 シフトJIS=9DE1

《音読み》  ジツ(ヂツ)

ジツ(ヂツ) /ニチ

/ニチ 〈n

〈n 〉/

〉/ デイ

デイ /ネ/ネイ

/ネ/ネイ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 ちかづく/なじむ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかづく/なじむ

《意味》

{動・形}ちかづく。なじむ。ねっとりとくっつく。そばにちかづいて慣れ親しむ。また、そのさま。「昵比ジッピ」「昵懇ジッコン」

{動・形}ちかづく。なじむ。ねっとりとくっつく。そばにちかづいて慣れ親しむ。また、そのさま。「昵比ジッピ」「昵懇ジッコン」

{名}自分の直接親しんでいた亡父のこと。また亡父のみたまや。〈同義語〉→禰デイ。

《解字》

会意兼形声。尼は「尸(ひと)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、肩を並べて親しむ人を示す。邇ニ(ちかづく、ちかい)と同系。昵は「尼(親しみやすい女)+音符日」で、そばにくっついて親しむこと。尼の原義をよくあらわし、また、日(ねっとりと暖かく、親しみやすい太陽)とも縁が近い。→尼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}自分の直接親しんでいた亡父のこと。また亡父のみたまや。〈同義語〉→禰デイ。

《解字》

会意兼形声。尼は「尸(ひと)+比(ならぶ)の略体」の会意文字で、肩を並べて親しむ人を示す。邇ニ(ちかづく、ちかい)と同系。昵は「尼(親しみやすい女)+音符日」で、そばにくっついて親しむこと。尼の原義をよくあらわし、また、日(ねっとりと暖かく、親しみやすい太陽)とも縁が近い。→尼

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

極力 チカラヲキワム🔗⭐🔉

【極力】

キョクリョク・チカラヲキワム 力の限りを尽くす。力の限り。「并呑与割拠、極力不相譲=并呑ト割拠ト、力ヲ極メテアヒ譲ラズ」〔→杜甫〕

治下 チカ🔗⭐🔉

【治下】

チカ・ジゲ 支配下。統治下。

爾 ちかい🔗⭐🔉

【爾】

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく)

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく) 尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

14画 爻部 [人名漢字]

区点=2804 16進=3C24 シフトJIS=8EA2

【尓】異体字異体字

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ

5画 小部

区点=5385 16進=5575 シフトJIS=9B95

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

r〉

《訓読み》 なんじ(なんぢ)/しかり/しかる/それ/その/のみ/ちかい(ちかし)

《名付け》 あきら・しか・ちか・ちかし・み・みつる

《意味》

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{代}なんじ(ナンヂ)。近くにいるあい手をさす第二人称のことば。〈対語〉→我。「爾愛其羊=爾ハソノ羊ヲ愛シム」〔→論語〕「爾我之間」

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。しかる。それ。その。近くにある事物や前に述べた事物・事がらを示すことば。それ。そのような。〈類義語〉→然。「問君何能爾=君ニ問フナンゾヨク爾ルヤト」〔→陶潜〕「君爾妾亦然=君爾リ妾モマタ然リ」〔古楽府〕

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{指}しかり。そうだと肯定することば。〈類義語〉→然シカリ。

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}形容詞につく助詞。もと、そのようなの意を含んでいた。「徒爾トジ(いたずらに)」「卓爾タクジ(すっくりと高く)」「莞爾カンジ(にっこりと)」「使己僕僕爾亟拝也=己ヲシテ僕僕爾トシテ亟リニ拝セシムルナリ」〔→孟子〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

{助}のみ。文末につけて断定の語気をあらわす助詞。〈類義語〉耳ノミ・而已ノミ。「不知老之将至云爾=老イノマサニ至ラントスルヲ知ラズト云ハンノミ」〔→論語〕

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

「云爾」とは、「しかいふ」と訓読し、上文をまとめて以上のとおりであると締めくくるときのことば。

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

{形}ちかい(チカシ)。▽邇ジ(ちかい)に当てた用法。「爾雅ジガ(書名。雅言にちかいとの意)」

《解字》

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく)

象形。柄にひも飾りのついた大きいはんこを描いたもの。璽(はんこ)の原字であり、下地にひたとくっつけて印を押すことから、二(ふたつくっつく)と同系のことば。またそばにくっついて存在する人や物をさす指示詞に用い、それ・なんじの意をあらわす。

《単語家族》

邇ジ(そばにくっつく) 尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

尼ニ・ジ(そばにくっつく人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

痴漢 チカン🔗⭐🔉

【痴漢】

チカン  愚かな男。ばか者。▽「漢」は、男。

愚かな男。ばか者。▽「漢」は、男。 〔国〕女性にみだらないたずらをする男。

〔国〕女性にみだらないたずらをする男。

愚かな男。ばか者。▽「漢」は、男。

愚かな男。ばか者。▽「漢」は、男。 〔国〕女性にみだらないたずらをする男。

〔国〕女性にみだらないたずらをする男。

盟 ちかい🔗⭐🔉

【盟】

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng・m

ng・m ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ

13画 皿部 [六年]

区点=4433 16進=4C41 シフトJIS=96BF

《常用音訓》メイ

《音読み》 メイ /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng・m

ng・m ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。犠牲の血を皿に入れてすすりあい、神にちかいをたてる。転じて、かたい約束をかわすこと。約束。ちかい。〈類義語〉→誓。「血盟(血をすすってちかう)」

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}モンゴルでは数個の部落の連合のこと。▽現在の内蒙古モンゴル自治区の行政区画。

《解字》

会意兼形声。明は「あかりとりのまど+月」の会意文字。盟は「皿(さら)+音符明」で、皿に血を入れてすすり、神明(かみ)にあかしをたてること。

《単語家族》

明(あきらか)と同系。

《類義》

誓は、ずばりと言いきって、あいまいさを残さぬこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

矢 ちかう🔗⭐🔉

【矢】

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ)

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ) 指(まっすぐで短いゆび)

指(まっすぐで短いゆび) 屎シ(短い棒状のくそ)

屎シ(短い棒状のくそ) 雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる)

雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる) 剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ)

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ) 指(まっすぐで短いゆび)

指(まっすぐで短いゆび) 屎シ(短い棒状のくそ)

屎シ(短い棒状のくそ) 雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる)

雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる) 剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

親 ちかい🔗⭐🔉

【親】

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

〈q

〈q n・q

n・q ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

16画 見部 [二年]

区点=3138 16進=3F46 シフトJIS=9065

《常用音訓》シン/おや/した…しい/した…しむ

《音読み》 シン

〈q

〈q n・q

n・q ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 したしむ/したしい(したし)/ちかい(ちかし)/したしく/みずから(みづから)/みずからする(みづからす)/おや

《名付け》 いたる・ちか・ちかし・なる・み・みる・もと・よしみ・より

《意味》

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{動・形}したしむ。したしい(シタシ)。ちかい(チカシ)。身近に接している。じかにはだ身にふれる。〈対語〉→疏ソ(うとい)。「親疏シンソ」「親切」「人之親其兄之子=人ノソノ兄ノ子ヲ親シム」〔→孟子〕

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{副}したしく。みずから(ミヅカラ)。自分でじかに。直接に。〈類義語〉→自・→躬キュウ。「親迎」「親書」「親征(天子みずから征する)」

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{動}みずからする(ミヅカラス)。自分で行う。「弗躬弗親、庶民弗信=躬ラセズ親ラセズンバ、庶民信ゼズ」〔→詩経〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}おや。じかに接している父・母のこと。「双親(父母)」「仁之実事親是也=仁ノ実ハ親ニ事フルコトコレナリ」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}身近なみうち。〈類義語〉→戚セキ。「親戚」「六親(父子兄弟夫婦)」「親戚畔之=親戚モコレニ畔ク」〔→孟子〕

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}結婚によって縁つづきとなった身うち。▽去声に読む。「親家(婚姻によってできた身うち)」

〔国〕おや。勝負事や組の主となる人。

《解字》

会意兼形声。辛シンは、はだ身を刺す鋭いナイフを描いた象形文字。親の左側は薪シンの原字で、木をナイフで切ったなま木。親はそれを音符とし、見を加えた字で、ナイフで身を切るように身近に接して見ていること。じかに刺激をうける近しい間がらの意。→辛

《類義》

戚セキは、小さいの意を含み、隔ての小さいみうち。→自・→近

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

角力 チカラヲクラブ🔗⭐🔉

【角力】

カクリョク・カクリキ・チカラヲクラブ武術の腕くらべをする。力くらべをする。

カクリョク・カクリキ・チカラヲクラブ武術の腕くらべをする。力くらべをする。 〔国〕土俵の上で二人が素手で組みあって勝負を争う競技。相撲。すもう。

〔国〕土俵の上で二人が素手で組みあって勝負を争う競技。相撲。すもう。

カクリョク・カクリキ・チカラヲクラブ武術の腕くらべをする。力くらべをする。

カクリョク・カクリキ・チカラヲクラブ武術の腕くらべをする。力くらべをする。 〔国〕土俵の上で二人が素手で組みあって勝負を争う競技。相撲。すもう。

〔国〕土俵の上で二人が素手で組みあって勝負を争う競技。相撲。すもう。

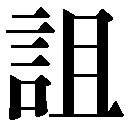

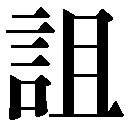

詛 ちかい🔗⭐🔉

【詛】

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ

12画 言部

区点=7539 16進=6B47 シフトJIS=E666

《音読み》 ソ /ショ

/ショ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

〉

《訓読み》 のろう(のろふ)/のろい(のろひ)/ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/そしる

《意味》

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}のろう(ノロフ)。のろい(ノロヒ)。恨みのある人に、災いがふりかかるように、ことばをとなえて神にいのる。また、のろうこと。のろいのことば。「呪詛ジュソ」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。こまごました事がらをちかう。また、そのちかい。ちかいのことば。▽大きな事がらをちかうのを盟という。

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}そしる。他人のする事をことばでじゃまをする。〈類義語〉→阻。

《解字》

会意兼形声。且ショは、俎(つみかさねた供えの肉)や阻(石をつみかさねてじゃまをする)の原字で、ものを積みかさねるさまを示す。詛は「言+音符且」で、ことばをかさねて神に祈ったり、ちかったりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

誓 ちかい🔗⭐🔉

【誓】

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ /ゼ

/ゼ /ゼイ

/ゼイ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ

14画 言部 [常用漢字]

区点=3232 16進=4040 シフトJIS=90BE

《常用音訓》セイ/ちか…う

《音読み》 セイ /ゼ

/ゼ /ゼイ

/ゼイ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

〉

《訓読み》 ちかう(ちかふ)/ちかい(ちかひ)/いましめる(いましむ)

《名付け》 ちか・ちかう・ちかわ

《意味》

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動・名}ちかう(チカフ)。ちかい(チカヒ)。人ときっぱりと約束する。また、神仏に対して、ある物事を必ず実行すると約束する。ちかい。「盟誓」「誓約」

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いましめる(イマシム)。きっぱりと条件をきめて、破らないようにいましめる。「誓戒」

《解字》

会意兼形声。「言+音符折(きっぱりとおる)」。きっぱりといいきること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

輸力 チカラヲイタス🔗⭐🔉

【輸力】

シュリョク・チカラヲイタス 力をすっかりとり出してそそぐ。つとめはげむこと。「願得展功勤、輸力於明君=願ハクハ功勤ヲ展ブルヲ得テ、力ヲ明君ニ輸サン」〔→曹植〕

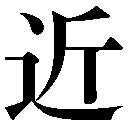

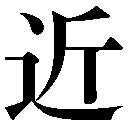

近 ちかい🔗⭐🔉

【近】

7画

7画  部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン

部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン /ゴン

/ゴン /コン

/コン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「 (すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする)

(すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする) 幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

7画

7画  部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン

部 [二年]

区点=2265 16進=3661 シフトJIS=8BDF

《常用音訓》キン/ちか…い

《音読み》 キン /ゴン

/ゴン /コン

/コン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)/ちかづく

《名付け》 ちか・とも・もと

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形・名}ちかい(チカシ)。そばによって、ふれそうになっている。距離・場所・時間のへだたりが少ない。ちかい所。ちかくにあるもの。〈対語〉→遠。〈類義語〉→幾キ・→迫・→切・→親。「近接」「近代」「付近」

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。手ぢかでわかりやすい。〈対語〉→遠。「言近而指遠者、善言也=言近クシテ指ノ遠キ者ハ、善言ナリ」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{形}ちかい(チカシ)。よく似ている。「近似」「近於愚=愚ニ近シ」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

{動}ちかづく。そばによっていく。▽去声に読む。〈対語〉→遠(とおざかる)。「近利=利ニ近ヅク」

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「

キンス{動}身ぢかによせて親しむ。▽去声に読む。「近幸(そばにちかづけてかわいがる)」「有七孺子皆近=七孺子有リミナ近セラル」〔→国策〕

《解字》

会意兼形声。斤キンは、ふたつの線がふれそうになったさま。または、ある物に斧オノの先端がちかづいたさまとみてもよい。近は「 (すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする)

(すすむ)+音符斤」で、そばにちかよっていくこと。

《単語家族》

祈キ(幸福にちかづこうとする) 幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

幾キ(ちかい)と同系。

《類義》

迫は、紙ひとえにせまること。附は、くっつくこと。切は、肌身をこするように、じかにこたえること。親は、じかに接すること。逼ヒツ・ヒョクは、ぴったりとくっつきそうにせまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

遅緩 チカン🔗⭐🔉

【遅緩】

チカン 遅くゆるやか。のろくて間が抜けていること。

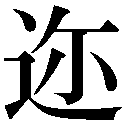

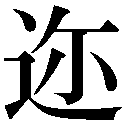

邇 ちかい🔗⭐🔉

【邇】

18画

18画  部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

8画

8画  部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ

部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「 +音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手)

+音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手) 二(ふたつくっつく)

二(ふたつくっつく) 昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画

18画  部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

部

区点=7778 16進=6D6E シフトJIS=E78E

【迩】異体字異体字

8画

8画  部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ

部

区点=3886 16進=4676 シフトJIS=93F4

《音読み》 ジ /ニ

/ニ 〈

〈 r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

r〉

《訓読み》 ちかい(ちかし)

《意味》

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形・名}ちかい(チカシ)。また、ちかい所。〈類義語〉→近。「遐邇カジ(遠近)」「道在邇而求諸遠=道ハ邇キニ在リテシカモコレヲ遠キニ求ム」〔→孟子〕

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「

{形}ちかい(チカシ)。身ぢかである。卑近である。「邇言ジゲン」

《解字》

会意兼形声。「 +音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手)

+音符爾ジ(紙や布にくっつけて押すはんこ)」で、ぺったりとねばりつくの意を含む。爾は璽の原字。

《単語家族》

爾(はんこ、身ぢかにいる相手) 二(ふたつくっつく)

二(ふたつくっつく) 昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昵ジツ(身ぢかになじむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「ちか」で始まるの検索結果 1-37。

チカシ まもなくそうなりそうだ。のぞましい状態にちかい。「斉国其庶幾乎=斉ノ国ハソレチカカランカ」〔

チカシ まもなくそうなりそうだ。のぞましい状態にちかい。「斉国其庶幾乎=斉ノ国ハソレチカカランカ」〔