複数辞典一括検索+![]()

![]()

儲 もうけ🔗⭐🔉

【儲】

17画 人部

区点=4457 16進=4C59 シフトJIS=96D7

《音読み》 チョ

17画 人部

区点=4457 16進=4C59 シフトJIS=96D7

《音読み》 チョ /ジョ(ヂョ)

/ジョ(ヂョ) 〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 たくわえる(たくはふ)/もうけ(まうけ)/もうける(まうく)

《意味》

〉

《訓読み》 たくわえる(たくはふ)/もうけ(まうけ)/もうける(まうく)

《意味》

{動}たくわえる(タクハフ)。物を集めてとっておく。〈同義語〉→貯。〈対語〉→散。「儲蓄チョチク(=貯蓄)」「儲備チョビ」

{動}たくわえる(タクハフ)。物を集めてとっておく。〈同義語〉→貯。〈対語〉→散。「儲蓄チョチク(=貯蓄)」「儲備チョビ」

{名}もうけ(マウケ)。主たる者の控えとしてとっておく人。「儲君チョクン」

{名}もうけ(マウケ)。主たる者の控えとしてとっておく人。「儲君チョクン」

{動}もうける(マウク)。用意しておく。「朱省門前儲羞饌礼=朱省門ノ前ニ羞饌ノ礼ヲ儲ク」〔→大江匡房〕

〔国〕

{動}もうける(マウク)。用意しておく。「朱省門前儲羞饌礼=朱省門ノ前ニ羞饌ノ礼ヲ儲ク」〔→大江匡房〕

〔国〕 もうけ(マウケ)。支出に備えてとっておく利益の意から、広く商売の利益の意。「儲けが少ない」

もうけ(マウケ)。支出に備えてとっておく利益の意から、広く商売の利益の意。「儲けが少ない」 もうける(マウク)。利益を得る。

《解字》

会意兼形声。「人+音符諸(多くの物、たくわえ)」。まさかのときに備えて、たくわえておく跡継ぎの王子。

《単語家族》

庶ショ

もうける(マウク)。利益を得る。

《解字》

会意兼形声。「人+音符諸(多くの物、たくわえ)」。まさかのときに備えて、たくわえておく跡継ぎの王子。

《単語家族》

庶ショ 諸(多くの物の集まり)と同系。特に貯チョ(多くの物を集めてとっておく)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

諸(多くの物の集まり)と同系。特に貯チョ(多くの物を集めてとっておく)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 人部

区点=4457 16進=4C59 シフトJIS=96D7

《音読み》 チョ

17画 人部

区点=4457 16進=4C59 シフトJIS=96D7

《音読み》 チョ /ジョ(ヂョ)

/ジョ(ヂョ) 〈ch

〈ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 たくわえる(たくはふ)/もうけ(まうけ)/もうける(まうく)

《意味》

〉

《訓読み》 たくわえる(たくはふ)/もうけ(まうけ)/もうける(まうく)

《意味》

{動}たくわえる(タクハフ)。物を集めてとっておく。〈同義語〉→貯。〈対語〉→散。「儲蓄チョチク(=貯蓄)」「儲備チョビ」

{動}たくわえる(タクハフ)。物を集めてとっておく。〈同義語〉→貯。〈対語〉→散。「儲蓄チョチク(=貯蓄)」「儲備チョビ」

{名}もうけ(マウケ)。主たる者の控えとしてとっておく人。「儲君チョクン」

{名}もうけ(マウケ)。主たる者の控えとしてとっておく人。「儲君チョクン」

{動}もうける(マウク)。用意しておく。「朱省門前儲羞饌礼=朱省門ノ前ニ羞饌ノ礼ヲ儲ク」〔→大江匡房〕

〔国〕

{動}もうける(マウク)。用意しておく。「朱省門前儲羞饌礼=朱省門ノ前ニ羞饌ノ礼ヲ儲ク」〔→大江匡房〕

〔国〕 もうけ(マウケ)。支出に備えてとっておく利益の意から、広く商売の利益の意。「儲けが少ない」

もうけ(マウケ)。支出に備えてとっておく利益の意から、広く商売の利益の意。「儲けが少ない」 もうける(マウク)。利益を得る。

《解字》

会意兼形声。「人+音符諸(多くの物、たくわえ)」。まさかのときに備えて、たくわえておく跡継ぎの王子。

《単語家族》

庶ショ

もうける(マウク)。利益を得る。

《解字》

会意兼形声。「人+音符諸(多くの物、たくわえ)」。まさかのときに備えて、たくわえておく跡継ぎの王子。

《単語家族》

庶ショ 諸(多くの物の集まり)と同系。特に貯チョ(多くの物を集めてとっておく)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

諸(多くの物の集まり)と同系。特に貯チョ(多くの物を集めてとっておく)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

喪 も🔗⭐🔉

【喪】

12画 口部 [常用漢字]

区点=3351 16進=4153 シフトJIS=9172

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

12画 口部 [常用漢字]

区点=3351 16進=4153 シフトJIS=9172

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

〈s

〈s ng・s

ng・s ng〉

《訓読み》 も/うしなう(うしなふ)/ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす

《意味》

ng〉

《訓読み》 も/うしなう(うしなふ)/ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす

《意味》

{名}も。死者の別れ去ることを悲しむ礼儀作法。▽「三年の喪」とは、父母が死んだときから二十五か月、足かけ三年の間、服する喪をいう。「喪中」「服喪=喪ニ服ス」

{名}も。死者の別れ去ることを悲しむ礼儀作法。▽「三年の喪」とは、父母が死んだときから二十五か月、足かけ三年の間、服する喪をいう。「喪中」「服喪=喪ニ服ス」

ソウス{動}うしなう(ウシナフ)。離れ去る。分離して自分のものでなくなってしまう。「喪明(失明する)」「喪地於秦七百里=地ヲ秦ニ喪フコト七百里」〔→孟子〕

ソウス{動}うしなう(ウシナフ)。離れ去る。分離して自分のものでなくなってしまう。「喪明(失明する)」「喪地於秦七百里=地ヲ秦ニ喪フコト七百里」〔→孟子〕

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。見放される。見捨てられる。「天喪予=天、予ヲ喪ボセリ」〔→論語〕

《解字》

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。見放される。見捨てられる。「天喪予=天、予ヲ喪ボセリ」〔→論語〕

《解字》

会意。「哭(なく)+口二つ+亡(死んでいなくなる)」で、死人を送って口々に泣くことを示す。ばらばらに離散する意を含み、相(二つにわかれる)と同系。疏ソ(ばらばらになる)はその語尾の縮まったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「哭(なく)+口二つ+亡(死んでいなくなる)」で、死人を送って口々に泣くことを示す。ばらばらに離散する意を含み、相(二つにわかれる)と同系。疏ソ(ばらばらになる)はその語尾の縮まったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 口部 [常用漢字]

区点=3351 16進=4153 シフトJIS=9172

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

12画 口部 [常用漢字]

区点=3351 16進=4153 シフトJIS=9172

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

〈s

〈s ng・s

ng・s ng〉

《訓読み》 も/うしなう(うしなふ)/ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす

《意味》

ng〉

《訓読み》 も/うしなう(うしなふ)/ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす

《意味》

{名}も。死者の別れ去ることを悲しむ礼儀作法。▽「三年の喪」とは、父母が死んだときから二十五か月、足かけ三年の間、服する喪をいう。「喪中」「服喪=喪ニ服ス」

{名}も。死者の別れ去ることを悲しむ礼儀作法。▽「三年の喪」とは、父母が死んだときから二十五か月、足かけ三年の間、服する喪をいう。「喪中」「服喪=喪ニ服ス」

ソウス{動}うしなう(ウシナフ)。離れ去る。分離して自分のものでなくなってしまう。「喪明(失明する)」「喪地於秦七百里=地ヲ秦ニ喪フコト七百里」〔→孟子〕

ソウス{動}うしなう(ウシナフ)。離れ去る。分離して自分のものでなくなってしまう。「喪明(失明する)」「喪地於秦七百里=地ヲ秦ニ喪フコト七百里」〔→孟子〕

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。見放される。見捨てられる。「天喪予=天、予ヲ喪ボセリ」〔→論語〕

《解字》

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。見放される。見捨てられる。「天喪予=天、予ヲ喪ボセリ」〔→論語〕

《解字》

会意。「哭(なく)+口二つ+亡(死んでいなくなる)」で、死人を送って口々に泣くことを示す。ばらばらに離散する意を含み、相(二つにわかれる)と同系。疏ソ(ばらばらになる)はその語尾の縮まったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「哭(なく)+口二つ+亡(死んでいなくなる)」で、死人を送って口々に泣くことを示す。ばらばらに離散する意を含み、相(二つにわかれる)と同系。疏ソ(ばらばらになる)はその語尾の縮まったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

妄語 モウゴ🔗⭐🔉

【妄語】

ボウゴ・モウゴ  「妄言モウゲン

「妄言モウゲン 」と同じ。

」と同じ。 〔仏〕うそをつくこと。五戒の一つとして禁じられている。

〔仏〕うそをつくこと。五戒の一つとして禁じられている。

「妄言モウゲン

「妄言モウゲン 」と同じ。

」と同じ。 〔仏〕うそをつくこと。五戒の一つとして禁じられている。

〔仏〕うそをつくこと。五戒の一つとして禁じられている。

孟月 モウゲツ🔗⭐🔉

【孟月】

モウゲツ 四季それぞれのはじめの月。陰暦の一・四・七・十の月。

孟姜 モウキョウ🔗⭐🔉

【孟姜】

モウキョウ 姜キョウの家の長女。転じて、後世、大国の身分の高い女性や美女の意に用いる。▽「姜」は、春秋時代の斉セイの王室の姓。

孟初中 モウケイ🔗⭐🔉

【孟初中】

モウショチュウ・モウケイ〈人名〉[ケイ]は本名。唐代の詩人。初中は字アザナ。梧州ゴシュウ(広西壮チワン族自治区)の役人だったという。『本事詩』がある。

孟郊 モウコウ🔗⭐🔉

【孟郊】

モウコウ〈人名〉751〜814 中唐の詩人。武康(浙江セッコウ省徳清県)の人。字アザナは東野。韓愈カンユと親しくまじわった。『孟東野集』がある。

孟浩然 モウコウゼン🔗⭐🔉

【孟浩然】

モウコウネン・モウコウゼン〈人名〉689〜740 盛唐の詩人。襄陽ジョウヨウ(今の湖北省襄樊ジョウハン市)の人。名は浩、浩然は字アザナ、孟襄陽とも呼ばれた。五言古詩にすぐれ、多く自然をうたった。『孟浩然集』がある。

毛衣 モウイ🔗⭐🔉

【毛衣】

モウイ  鳥の羽。

鳥の羽。 毛皮でつくった衣。けごろも。

毛皮でつくった衣。けごろも。

鳥の羽。

鳥の羽。 毛皮でつくった衣。けごろも。

毛皮でつくった衣。けごろも。

毛羽 モウウ🔗⭐🔉

【毛羽】

モウウ  鳥の羽。

鳥の羽。 獣の毛と、鳥の羽。

獣の毛と、鳥の羽。 獣と鳥。

獣と鳥。

鳥の羽。

鳥の羽。 獣の毛と、鳥の羽。

獣の毛と、鳥の羽。 獣と鳥。

獣と鳥。

毛挙 モウキョ🔗⭐🔉

【毛挙】

モウキョ  細かい事がらまでとりあげる。

細かい事がらまでとりあげる。 重いものを軽々と取り扱うこと。

重いものを軽々と取り扱うこと。

細かい事がらまでとりあげる。

細かい事がらまでとりあげる。 重いものを軽々と取り扱うこと。

重いものを軽々と取り扱うこと。

毛穎 モウエイ🔗⭐🔉

【毛錐子】

モウスイシ 筆の別名。▽形が錐キリに似ていることから。「穎」は、尖。『毛穎モウエイ』

毛奇齢 モウキレイ🔗⭐🔉

【毛奇齢】

モウキレイ〈人名〉1623〜1716 清シン代の学者・文人。蕭山ショウザン(浙江セッコウ省)の人。字アザナは大可。西河先生とよばれた。『西河全集』がある。

毛亨 モウコウ🔗⭐🔉

【毛亨】

モウコウ〈人名〉漢代初期、魯ロの学者。荀子ジュンシの学問を伝え、『詩経』を研究して『毛詩詁訓コクン伝』をつくり、のちに毛萇モウチョウに伝えた。毛萇を小毛公というのに対して、毛亨を大毛公という。

濛雨 モウウ🔗⭐🔉

【濛雨】

モウウ 降りこめる霧雨。

猛火 モウカ🔗⭐🔉

【猛火】

モウカ はげしく燃えたつ火。

猛雨 モウウ🔗⭐🔉

【猛雨】

モウウ はげしく降る雨。

猛虎 モウコ🔗⭐🔉

【猛虎】

モウコ たけだけしいとら。激しく強いもののたとえ。

猛威 モウイ🔗⭐🔉

【猛威】

モウイ 猛烈な威勢。ものすごくはげしい勢い。

猛禽類 モウキンルイ🔗⭐🔉

【猛禽類】

モウキンルイ 性質が荒々しく、口ばしやつめが鋭く、他の鳥や小さな獣を捕らえて食う鳥の類。わし・たかなど。

盲雨 モウウ🔗⭐🔉

【盲雨】

モウウ 前方が見えなくなるほど降る大雨。

盲唖 モウア🔗⭐🔉

【盲唖】

モウア 目が見えないことと、口がきけないこと。

盲愛 モウアイ🔗⭐🔉

【盲愛】

モウアイ むやみにかわいがる。

盲亀浮木 モウキノフボク🔗⭐🔉

【盲亀浮木】

モウキノフボク〈故事〉〔仏〕目の見えないかめが、百年に一回水面に出て、海上にただよう浮木にであって、たまたま浮木にあった一つの穴にはいったということ。この世に人間としてうまれるのはむずかしく、仏法をきく喜びにめぐりあうのはむずかしいというたとえ。また、出あうことの容易でないことのたとえ。〔涅槃経〕

罔極 モウキョク🔗⭐🔉

耗減 モウゲン🔗⭐🔉

【耗減】

モウゲン・コウゲン 少なくなる。すりへる。『耗損モウソン・コウソン』

茂異 モイ🔗⭐🔉

【茂異】

モイ 才能が特にすぐれている。また、そのような人。

蒙古 モウコ🔗⭐🔉

【蒙古】

モウコ  中国北部の地域名。

中国北部の地域名。 モンゴル高原およびその周辺に住む遊牧民族の名。十三世紀に元ゲン朝をたてた。蒙古族・モンゴル族。

モンゴル高原およびその周辺に住む遊牧民族の名。十三世紀に元ゲン朝をたてた。蒙古族・モンゴル族。 蒙古族がたてた国の名。チンギス=ハンが中国を統一し、その孫フビライが即位してからのち、国号を元と改めた。

蒙古族がたてた国の名。チンギス=ハンが中国を統一し、その孫フビライが即位してからのち、国号を元と改めた。 モンゴル人民共和国。首都はウランバートル。

モンゴル人民共和国。首都はウランバートル。

中国北部の地域名。

中国北部の地域名。 モンゴル高原およびその周辺に住む遊牧民族の名。十三世紀に元ゲン朝をたてた。蒙古族・モンゴル族。

モンゴル高原およびその周辺に住む遊牧民族の名。十三世紀に元ゲン朝をたてた。蒙古族・モンゴル族。 蒙古族がたてた国の名。チンギス=ハンが中国を統一し、その孫フビライが即位してからのち、国号を元と改めた。

蒙古族がたてた国の名。チンギス=ハンが中国を統一し、その孫フビライが即位してからのち、国号を元と改めた。 モンゴル人民共和国。首都はウランバートル。

モンゴル人民共和国。首都はウランバートル。

蒙垢 モウコウ🔗⭐🔉

【蒙垢】

モウコウ・ハジヲコウムル 身におぼえのないはじをかかされる。

蒙鳩 モウキュウ🔗⭐🔉

【蒙鳩】

モウキュウ 鳥の名。みそさざい。

蒙闇 モウアン🔗⭐🔉

【蒙闇】

モウアン 幼稚で物事の道理をよく知らない。

蒙翳 モウエイ🔗⭐🔉

【蒙翳】

モウエイ 草木や霜などがおおいかぶさる。

蒙求 モウギュウ🔗⭐🔉

【蒙求】

モウギュウ〈書物〉三巻。中唐の李瀚リカンの著。746年成立。上古から南北朝時代までの著名人の伝記や逸事を、四言五九六句に織りこんだもの。児童用に教科書としてつくられたもので、書名は『易経エキキョウ』の中の一句「童蒙我に求む」に基づく。一句四文字のうちに一つの話を収め、類似の話を二つあわせて一対にしてある。たとえば、蛍の光で勉強した車胤シャインの話と窓辺の雪のあかりで苦学した孫康ソンコウの話をあわせて「孫康映雪、車胤聚蛍」とした。日本には古くから伝わり、平安時代に貴族の子弟教育の教材に使用された。「勧学院の雀は蒙求をさえずる」(『宝物集』)ということばから、当時の盛行ぶりをうかがうことができる。1311年にはじめて和刻本『補註蒙求』が出版されて以来、江戸時代にますます盛んに行われ、多数の注釈書が出版された。

藻 も🔗⭐🔉

【藻】

19画 艸部 [常用漢字]

区点=3384 16進=4174 シフトJIS=9194

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

19画 艸部 [常用漢字]

区点=3384 16進=4174 シフトJIS=9194

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z o〉

《訓読み》 も

《名付け》 も

《意味》

o〉

《訓読み》 も

《名付け》 も

《意味》

{名}も。水中に生える草の総称。水草。

{名}も。水中に生える草の総称。水草。

{形・名}あやがあって、きらびやかなさま。また、表面に浮き出て、模様をなすもの。「藻井ソウセイ」

{形・名}あやがあって、きらびやかなさま。また、表面に浮き出て、模様をなすもの。「藻井ソウセイ」

{形・名}文章で、修辞が巧みなさま。また、ことばのあや。文章のあや。「辞藻ジソウ」「文藻ブンソウ」

{形・名}文章で、修辞が巧みなさま。また、ことばのあや。文章のあや。「辞藻ジソウ」「文藻ブンソウ」

ソウス{動}模様を描く。かざる。「藻飾ソウショク」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符澡ソウ(表面をさっと流す、表に浮かぶ)」。水面に浮かぶ水草をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ソウス{動}模様を描く。かざる。「藻飾ソウショク」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符澡ソウ(表面をさっと流す、表に浮かぶ)」。水面に浮かぶ水草をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 艸部 [常用漢字]

区点=3384 16進=4174 シフトJIS=9194

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

19画 艸部 [常用漢字]

区点=3384 16進=4174 シフトJIS=9194

《常用音訓》ソウ/も

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z o〉

《訓読み》 も

《名付け》 も

《意味》

o〉

《訓読み》 も

《名付け》 も

《意味》

{名}も。水中に生える草の総称。水草。

{名}も。水中に生える草の総称。水草。

{形・名}あやがあって、きらびやかなさま。また、表面に浮き出て、模様をなすもの。「藻井ソウセイ」

{形・名}あやがあって、きらびやかなさま。また、表面に浮き出て、模様をなすもの。「藻井ソウセイ」

{形・名}文章で、修辞が巧みなさま。また、ことばのあや。文章のあや。「辞藻ジソウ」「文藻ブンソウ」

{形・名}文章で、修辞が巧みなさま。また、ことばのあや。文章のあや。「辞藻ジソウ」「文藻ブンソウ」

ソウス{動}模様を描く。かざる。「藻飾ソウショク」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符澡ソウ(表面をさっと流す、表に浮かぶ)」。水面に浮かぶ水草をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ソウス{動}模様を描く。かざる。「藻飾ソウショク」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符澡ソウ(表面をさっと流す、表に浮かぶ)」。水面に浮かぶ水草をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

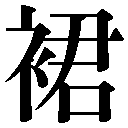

裙 も🔗⭐🔉

裳 も🔗⭐🔉

【裳】

14画 衣部

区点=3056 16進=3E58 シフトJIS=8FD6

《音読み》 ショウ(シャウ)

14画 衣部

区点=3056 16進=3E58 シフトJIS=8FD6

《音読み》 ショウ(シャウ) /ジョウ(ジャウ)

/ジョウ(ジャウ) 〈sh

〈sh ng・ch

ng・ch ng〉

《訓読み》 も/もすそ

《意味》

ng〉

《訓読み》 も/もすそ

《意味》

{名}も。もすそ。衣(上半身につける上着)に対して、下半身につける長いスカート状の衣服。したばかま。「衣裳イショウ(きもの)」「霓裳ゲイショウ(虹ニジ模様のしたばかま)」

{名}も。もすそ。衣(上半身につける上着)に対して、下半身につける長いスカート状の衣服。したばかま。「衣裳イショウ(きもの)」「霓裳ゲイショウ(虹ニジ模様のしたばかま)」

「裳裳ショウショウ」とは、美しくて堂々としているさま。

《解字》

会意兼形声。尚ショウは、向(空気ぬきの窓)から、空気が長く高くたちのぼることを示す会意文字。裳は「衣+音符尚」で、長い布でつくった長いスカート。

《単語家族》

長(ながい)

「裳裳ショウショウ」とは、美しくて堂々としているさま。

《解字》

会意兼形声。尚ショウは、向(空気ぬきの窓)から、空気が長く高くたちのぼることを示す会意文字。裳は「衣+音符尚」で、長い布でつくった長いスカート。

《単語家族》

長(ながい) 常ジョウ(ながい)

常ジョウ(ながい) 杖ジョウ(長いつえ)などと同系。

《類義》

裾キョは、下に垂れたすそ。裙クンは、下半身をとりまくこしまき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

杖ジョウ(長いつえ)などと同系。

《類義》

裾キョは、下に垂れたすそ。裙クンは、下半身をとりまくこしまき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 衣部

区点=3056 16進=3E58 シフトJIS=8FD6

《音読み》 ショウ(シャウ)

14画 衣部

区点=3056 16進=3E58 シフトJIS=8FD6

《音読み》 ショウ(シャウ) /ジョウ(ジャウ)

/ジョウ(ジャウ) 〈sh

〈sh ng・ch

ng・ch ng〉

《訓読み》 も/もすそ

《意味》

ng〉

《訓読み》 も/もすそ

《意味》

{名}も。もすそ。衣(上半身につける上着)に対して、下半身につける長いスカート状の衣服。したばかま。「衣裳イショウ(きもの)」「霓裳ゲイショウ(虹ニジ模様のしたばかま)」

{名}も。もすそ。衣(上半身につける上着)に対して、下半身につける長いスカート状の衣服。したばかま。「衣裳イショウ(きもの)」「霓裳ゲイショウ(虹ニジ模様のしたばかま)」

「裳裳ショウショウ」とは、美しくて堂々としているさま。

《解字》

会意兼形声。尚ショウは、向(空気ぬきの窓)から、空気が長く高くたちのぼることを示す会意文字。裳は「衣+音符尚」で、長い布でつくった長いスカート。

《単語家族》

長(ながい)

「裳裳ショウショウ」とは、美しくて堂々としているさま。

《解字》

会意兼形声。尚ショウは、向(空気ぬきの窓)から、空気が長く高くたちのぼることを示す会意文字。裳は「衣+音符尚」で、長い布でつくった長いスカート。

《単語家族》

長(ながい) 常ジョウ(ながい)

常ジョウ(ながい) 杖ジョウ(長いつえ)などと同系。

《類義》

裾キョは、下に垂れたすそ。裙クンは、下半身をとりまくこしまき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

杖ジョウ(長いつえ)などと同系。

《類義》

裾キョは、下に垂れたすそ。裙クンは、下半身をとりまくこしまき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

設 もうける🔗⭐🔉

【設】

11画 言部 [五年]

区点=3263 16進=405F シフトJIS=90DD

《常用音訓》セツ/もう…ける

《音読み》 セツ

11画 言部 [五年]

区点=3263 16進=405F シフトJIS=90DD

《常用音訓》セツ/もう…ける

《音読み》 セツ /セチ

/セチ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もうける(まうく)/もし

《名付け》 おき・のぶ

《意味》

〉

《訓読み》 もうける(まうく)/もし

《名付け》 おき・のぶ

《意味》

{動}もうける(マウク)。そなえつける。また、くっつけておく。形をととのえておく。「布設」「設色」「設門外=門外ニ設ク」〔→儀礼〕

{動}もうける(マウク)。そなえつける。また、くっつけておく。形をととのえておく。「布設」「設色」「設門外=門外ニ設ク」〔→儀礼〕

{動}もうける(マウク)。新しくつくる。こしらえる。「建設」「設制度=制度ヲ設ク」〔→礼記〕

{動}もうける(マウク)。新しくつくる。こしらえる。「建設」「設制度=制度ヲ設ク」〔→礼記〕

{名}つくりもうけたもの。「施設」

{名}つくりもうけたもの。「施設」

{接続}もし。その条件を備えたら、との意から、仮定をあらわす。▽「仮設」「設使」「設若」「設令」などの形で用いることが多い。〈類義語〉→仮・→使。

《解字》

{接続}もし。その条件を備えたら、との意から、仮定をあらわす。▽「仮設」「設使」「設若」「設令」などの形で用いることが多い。〈類義語〉→仮・→使。

《解字》

会意。もと「のみ+棒+又(手)」の会意文字で、のみをたたいて何かをすえつけることを示す。のちのみ印がかわって言になり、「言+殳(工作する)」となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もと「のみ+棒+又(手)」の会意文字で、のみをたたいて何かをすえつけることを示す。のちのみ印がかわって言になり、「言+殳(工作する)」となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 言部 [五年]

区点=3263 16進=405F シフトJIS=90DD

《常用音訓》セツ/もう…ける

《音読み》 セツ

11画 言部 [五年]

区点=3263 16進=405F シフトJIS=90DD

《常用音訓》セツ/もう…ける

《音読み》 セツ /セチ

/セチ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もうける(まうく)/もし

《名付け》 おき・のぶ

《意味》

〉

《訓読み》 もうける(まうく)/もし

《名付け》 おき・のぶ

《意味》

{動}もうける(マウク)。そなえつける。また、くっつけておく。形をととのえておく。「布設」「設色」「設門外=門外ニ設ク」〔→儀礼〕

{動}もうける(マウク)。そなえつける。また、くっつけておく。形をととのえておく。「布設」「設色」「設門外=門外ニ設ク」〔→儀礼〕

{動}もうける(マウク)。新しくつくる。こしらえる。「建設」「設制度=制度ヲ設ク」〔→礼記〕

{動}もうける(マウク)。新しくつくる。こしらえる。「建設」「設制度=制度ヲ設ク」〔→礼記〕

{名}つくりもうけたもの。「施設」

{名}つくりもうけたもの。「施設」

{接続}もし。その条件を備えたら、との意から、仮定をあらわす。▽「仮設」「設使」「設若」「設令」などの形で用いることが多い。〈類義語〉→仮・→使。

《解字》

{接続}もし。その条件を備えたら、との意から、仮定をあらわす。▽「仮設」「設使」「設若」「設令」などの形で用いることが多い。〈類義語〉→仮・→使。

《解字》

会意。もと「のみ+棒+又(手)」の会意文字で、のみをたたいて何かをすえつけることを示す。のちのみ印がかわって言になり、「言+殳(工作する)」となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。もと「のみ+棒+又(手)」の会意文字で、のみをたたいて何かをすえつけることを示す。のちのみ印がかわって言になり、「言+殳(工作する)」となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「も」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む

12画 衣部

区点=7469 16進=6A65 シフトJIS=E5E3

《音読み》 クン

12画 衣部

区点=7469 16進=6A65 シフトJIS=E5E3

《音読み》 クン